三和硯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦北一女中國文科教學研究會寫的 北一女的青春國寫作課 和李賢中的 臺大學生哲學桂冠獎得獎作品集 第三輯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站帶你看屋-昌禾楷硯 - YouTube也說明:

這兩本書分別來自木馬文化 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

元培醫事科技大學 茶陶文創碩士學位學程 游博文、李幸龍所指導 林冠瑩的 紅磚拾情-文創商品設計研究 (2020),提出三和硯關鍵因素是什麼,來自於紅磚、文創商品、文化符碼、磚窯產業、產業轉型。

而第二篇論文國立中央大學 藝術學研究所 吳方正所指導 曾郁真的 二十世紀上半葉中國結婚照研究 (2020),提出因為有 服制、結婚禮服、結婚照、性別角色、文明結婚、集團結婚的重點而找出了 三和硯的解答。

最後網站[問題] 請問有人知道三和硯建案嗎? - 看板BigSanchung則補充:小妹我是隔壁板橋來的,最近在看三和國中附近的建案叫三和硯, 昨天晚上去周圍走了一圈,知道它在捷運站附近的住宅區, 面對1高方向無限棟距, ...

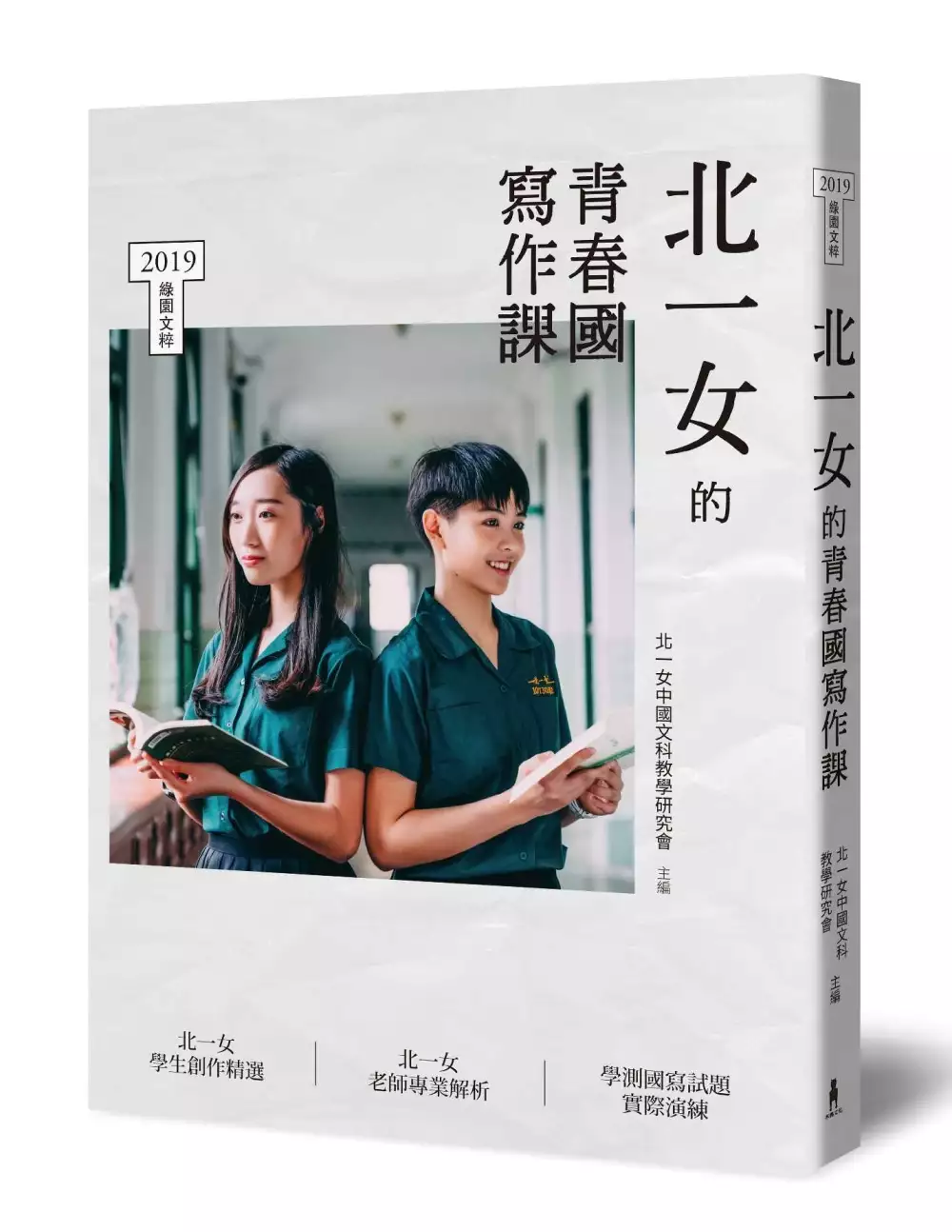

北一女的青春國寫作課

為了解決三和硯 的問題,作者北一女中國文科教學研究會 這樣論述:

面對國寫, 北一女教你「說什麼」與「怎麼說」, 練就「判斷」與「抒發」的兩支筆。 本書內容包括北一女的文學創作與國寫作文。創作分為小說、現代詩、小詩、散文等四類,各文類皆有老師指點書寫要點的「總評」與單篇作品的「賞析」。國寫作文以大考中心一〇七年十一月公佈的國寫研究用試題進行校內徵稿,嚴選北一女各年級學生的優秀作品,並附上評審老師說明各篇優點,兩份試卷各有專文論述答題重點並延伸出知性題與情意題的寫作建議。最後收錄校內近兩年作文比賽首獎作品。藉由老師講評,學生實作,幫助讀者學習如何寫作,細究國寫的知性與感性基因。 學習國寫技巧應如植物的適應學,無論慣用左腦或右腦思考,

無論長於理性或感性,在「知性」與「情意」的試題裡,都要讓自己適應命題要求,確知要「說什麼」,進一步熟稔「怎麼說」,練就「判斷」與「抒發」的兩支筆,鋪摛為「句秀、骨秀、神秀」的佳篇。——陳碧霞老師 本期選擇的是國寫,以研究試卷為題,高三採取限時作答,模擬學測情境,如實呈現同學的現場表現,由任課老師推薦投稿;高一、高二則以徵稿方式,讓同學多些思考時間,著眼於學習過程,希望能同時提供有需要的讀者參考。——梁淑玲科主席 本書特色 1. 北一女老師專業解析:提點各種文類的寫作技巧, 詳細解說單篇作品的優點特色,幫助讀者正確解題、瞭解命題趨勢,兼具教育性與可讀性。 2.北一女學生創作精

選:大量閱讀觀摩質量俱佳的學生作品,提升寫作力。 3.學測國寫試題實際演練:獨家收錄一〇七年國寫研究用試卷的北一女優秀範文,並附老師講評。

紅磚拾情-文創商品設計研究

為了解決三和硯 的問題,作者林冠瑩 這樣論述:

摘 要紅磚是傳統建築當中極為重要的素材,曾經帶動地方的經濟及人文發展,但因時代快速變遷,導致磚窯產業逐漸沒落。希望藉由此研究,將傳統建築中的文化元素,透過文創商品設計開發,融入現代生活器物中,以喚醒人們對紅磚的情感與共同的生活記憶,讓紅磚文化得以永續傳承,並進而提升紅磚之產值效益。本研究步驟分五階段進行:一、藉由文獻探討與分析,了解台灣傳統磚窯廠的沿革與轉變,並蒐集現有紅磚文創商品案例,歸納出紅磚文創商品的文化要素。二、訪談磚窯廠窯主、村長、理事長、社區規劃師、社區工藝師等專家,透過其建議,擬定出產品設計的方向,聚焦歸納為文房用具類。三、運用符號學方法,擷取傳統文化元素,進行紅磚文化符碼之

設計轉化。四、將設計轉化之概念,透過紅磚土、釉藥及化妝土之材料測試,進行文創商品之開發製作。五、實施文創商品檢測。研究結果發現紅磚燒成溫度偏低,製成商品品質粗糙且易發霉,不利於生活方面使用。因此,進行相關材料測試以改進紅磚之缺點,提升其產品價值。紅磚蘊含著豐富的文化意涵及濃厚的地方情感,透過此研究,將紅磚加入設計創意與巧思,開發出獨具特色之紅磚文創商品,使其融入生活中,更貼近消費者需求,並提高其經濟價值。本研究成果除能讓紅磚業者做為產業轉型參考外,並可提供給相關產業進行文創商品開發製造,以及作為後續研究者之參考依據。

臺大學生哲學桂冠獎得獎作品集 第三輯

為了解決三和硯 的問題,作者李賢中 這樣論述:

寫作和思考是不可分的,書寫並不只是傳達思想的動作,哲學寫作就是哲學思考的一部分,如果沒有前者,後者是不完整的。——陳弱水 本書收錄「臺大學生哲學桂冠獎」第五屆及第六屆共三十五篇精華作品。依人文、社會、自然與生命教育四個組別分訂不同題目。議題皆具有重要性或話題性。如:第五屆分為人文組「三人愛情行不行?」,社會組「論『欺騙』與食安問題」,自然組「科學數據與理論下的『真理』是真理嗎?」,生命教育組「面對伊波拉,個人有沒有義務為群體犧牲?」。第六屆分為人文組「人文教育與科技教育何者有『用』?」,社會組「論反恐與寬容」,自然組「機器人是否有助於人類福祉?」,生命教育組「同性婚姻應該合法化嗎

?」等。學生依各議題進行深度思考與論辯,激發出篇篇充滿自省、關懷、理性論證的精彩文章。八個題目中,有六個直接與近年來國際、國內出現的事件和現象密切相關。哲學基本問題與現實社會的介面一方面是哲學思考生命力的重要來源,一方面也是哲學思考能對社會文化有實際貢獻的所在。

二十世紀上半葉中國結婚照研究

為了解決三和硯 的問題,作者曾郁真 這樣論述:

婚禮是常人的人生中最重要的通過儀式之一。在攝影發明後,隨著技術進展與價格降低,為這個儀式留下視覺紀錄成為一個越來越普遍的習慣,以至於婚紗照成為今天的婚禮一個不可或缺的元素。除了保護身體與遮蔽裸體,服裝是建構身分認同的重要工具。如果裸露的身體代表的是自我,服裝則是身體延伸到社會與文化情境中的記號。服裝所承載的社會與文化訊息包括年齡、職業、地域、社會地位、宗教與政治的意識形態立場、性別、族群與國族認同等。作為一種高度性別化的服裝,婚禮服裝更極大化了日常生活中服裝的性別化與兩性之間的權力關係。百餘年來中國婚禮服裝的演進大致可以「西化」形容之,但是這個西化過程在兩性身上並非均質的發展,反映出來的除了

中國社會中的性別角色的演變,以及社會分派給兩性面對西方文化時各自扮演的角色。1910年代前後出現的「文明結婚」,其特殊現象是男性婚禮服裝的全面西化。1935年由國民政府推動的「集團結婚」不僅將原本個人與家族性質的婚禮推到更廣的國家層次,在婚禮服裝方面更是直接回到傳統的長袍馬褂與旗袍。本文主要透過1910-1940年間的婚禮照片,以及大眾媒體上關於服裝與性別角色的論述,探討二十世紀初中國的性別與國族認同在婚禮服裝上的再現。

想知道三和硯更多一定要看下面主題

三和硯的網路口碑排行榜

-

#1.太硯設計- DECOmyplace 推薦室內設計公司

台北地址:台北市信義區忠孝東路五段492巷3-1號1樓台北電話:02-55964277 ... 優秀獎中國晶鯤鵬– 家裝組- 三項入圍獎德國German desigm Award - 室內建築類- 三項特優 ... 於 decomyplace.com -

#2.三和硯廠商,三和硯建材廠商 - 亞洲建築專業網

三和硯 廠商,關鍵字搜尋結果有第1頁三和硯資料,您可以採購三和硯產品或工程發包,網站提供訊息,三和硯推薦. 於 www.archi.net.tw -

#4.[問題] 請問有人知道三和硯建案嗎? - 看板BigSanchung

小妹我是隔壁板橋來的,最近在看三和國中附近的建案叫三和硯, 昨天晚上去周圍走了一圈,知道它在捷運站附近的住宅區, 面對1高方向無限棟距, ... 於 www.ptt.cc -

#5.CAN凱洋衛浴 - 回首頁

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 02 03 04 06 07 08 09 10 11 01 ... 山琳建設--三和硯, 返回上一頁 ... 地址:新北市鶯歌區中正三路335巷16號. 於 www.can-ky.com.tw -

#6.圓山硯 - 麗晶建設

鳥松區. 圓山硯 ... 使用執照: (105)高市工建築字第01588號. 營造公司: 景新營造股份有限公司. 建築設計: 林子森林伯諭聯合建築師事務所. 1; 2; 3; 4; 5; 6 ... 於 lihjing.com.tw -

#7.順天建設

Minestone 3. 2011. 順天總部進駐台中七期經貿廣場並成立The 201 Art 藝術中心. Minestone 4. 2006. 順天首次參與工業區開發與都市更新業務. 2004. 順天建設股票上市# ... 於 www.sweeten.com.tw -

#8.[賣/新北/三重]三和硯優質3房(車位可另購) - home-sale

[賣/新北/三重]三和硯優質3房(車位可另購) ... 建物門牌: 新北市三重區自強路三段110巷房屋屋齡: 7年房屋類型: 大樓所在樓層: 本案在4樓/共14樓 ... 於 pttcareer.com -

#9.4/30法拍屋|4拍|新北市三重區自強路三段110巷3號1樓|三 ...

·4/30法拍屋|4拍|新北市三重區自強路三段110巷3號1樓|三合硯|三和國中店面|8年屋|近永盛公園|捷運三和國中站|未排出 ... 於 toroestate.pixnet.net -

#10.買不起房?這區過橋就到台北市,房價卻只要一半 - 風傳媒

在新北市府大力推動下,大型公共建設陸續啟動,包括持續進行中的淡江大橋施工、八里輕軌計劃、台北港特定區產業專區開發等三大利多建設, ... 於 www.storm.mg -

#11.硯台小便攜三五寸四五平陶瓷硯硯台學生用成人書法 ... - 蝦皮購物

三五寸和四五平是曰本硯的尺寸單位,三五寸較小,一般適合小字使用,非常便攜。四五平則是日常使用的尺寸,書畫皆宜, 適合學生及曰常使用。 品名白瓷硯白瓷硯三五寸, ... 於 shopee.tw -

#12.[問題] 請問有人知道三和硯建案嗎?

小妹我是隔壁板橋來的,最近在看三和國中附近的建案叫三和硯, 昨天晚上去周圍走了一圈,知道它在捷運站附近的住宅區, 面對1高方向無限棟距, ... 於 moptt.tw -

#13.「每日一砚」——《易水六寸三足蝉砚》_墨上佳_蝉形_石质

易水六寸三足蝉砚尺寸:17*10.5*4cm 萧萧易水育贵石,天远流长后人知。 落笔行云拂风里,蝉鸣声声催暮迟。 此砚取材易水老坑紫翠石,石质温润, ... 於 sunnews.cc -

#14.工硯工程股份有限公司 - 1111人力銀行

繪圖助理工程師、行政助理、助理工程師|想找工硯工程股份有限公司更多的工作職缺,請上1111 ... 3.需具土木,水保,水利,大地,環工或建築等相關科系背景. 4.無經驗可. 於 www.1111.com.tw -

#15.三和硯-新北市三重區-成家網,掌握社區行情,資料最齊,物件 ...

三和硯. 平均成交價40萬/坪; 歷史最高價55萬/坪; 一年成交價44.00萬/坪; 歷史最低價28萬/坪. 基本資料. 地址自強路三段110巷1號; 屋齡8 年; 總戶數66 戶 ... 於 twhome.net -

#16.[賣屋] 新北三重區三和硯自強路3段6F~誠可議- 看板home-sale

1、 房屋地點:新北市三重區自強路3段6F 2、 房屋屋齡:0年3、 房屋類型:電梯大樓4、 所在樓層:6F/共14F 5、 房屋坪數:權狀坪數19.44 公設6 權狀坪數是否包含車位坪數 ... 於 pttcareers.com -

#17.新北市法拍屋三重區法拍屋三合硯法拍屋三和國中法拍屋大樓法 ...

房屋資料. 案名, 三重區三合硯大樓8年屋三和國中近永盛公園三和國中站法拍屋, 案號, 109助喜3054. 地址, 新北市三重區自強路三段110巷3號1樓. 銷售狀態, 待標中, 售價. 於 www.xn--889-yz0f900ahupq01a.tw -

#18.荷硯3 - 住展房屋網

荷硯3 · 新成屋 · 透天 · 已結案 · 基地位置. 陸橋南路19巷2弄20號旁 · 建案坪數. 56 - 58坪 找設計師 · 平均單價. 21.6萬元/坪 · 建案總價. 1188 - 1258萬元 · 銀行貸款. 70 % ... 於 build.myhousing.com.tw -

#19.三和硯:新北市三重區自強路三段110巷1號| 社區介紹 - 好房網買屋

完工日期:, 2013/09. 建物地址:. 新北市三重區自強路三段110巷1號. 建物樓層:, 地上14 層. 總戶數:, 66戶. 坪數規劃:, --坪. 建物型態:, 大樓. 於 buy.housefun.com.tw -

#20.貨車輪胎陷入水溝波麗士大人協助脫困 - 台灣好新聞

信義派出所巡佐游錫鈴、警員施硯朧於日前執行巡邏勤務,於台21線89公里處發現女子所駕貨車輪胎陷入 ... 桃園區首例漢他病毒症候群呼籲落實防鼠3不措施. 於 www.taiwanhot.net -

#21.法拍屋3054|三重區|三和硯|三和捷運站|30.2坪

110/04/30 流標⭐新北市三重區自強路三段110巷3號1樓⭐社區:三和硯⭐權狀30.2坪⭐代號:3054 &##128156;一拍底價2767.5萬元(流標) & 於 fulin5168.pixnet.net -

#22.102年三重-三和硯 - 華林營造股份有限公司

102年三重-三和硯. 型態:住宅大樓; 地點:新北市三重區自強路110巷15號旁; 工程概述:地下2層,地上14層. 業主. 山琳建設股份有限公司. 類型. 於 www.wha-lin.com.tw -

#23.新北市三和硯.住宅.法拍| 新北房屋 - HouseWeb

為您找到新北三和硯住宅法拍物件,您也可以參考三和硯住宅法拍.租三和硯住宅.三和硯住宅出售.三和硯住宅買賣.三和硯住宅出租,超過591 種房屋資訊讓您選擇,包租代管社會 ... 於 www.houseweb.com.tw -

#24.三和硯廠商,台北三和硯產品搜尋結果 - 亞洲建材網

建案:三和硯、仰霖、奇岩璞舍。 02-27475890; 台北市松山區南京東路五段59巷29之8號1樓. 於 www.asianmaterials.net -

#25.法拍屋|0430停拍.三和硯.金店面|三和國中捷運站.永盛公園旁 ...

地址新北市三重區自強路3段110巷3號案號109助喜3054 法院公告建坪權狀坪數:30.20坪使用坪數:30.20坪【主建物:13.74坪;附屬:5.39坪;公設:11.07坪;車位:0坪; ... 於 blog.xuite.net -

#26.三禾硯建案介紹 - The Winner 竹科住宅王

三禾硯. 建設公司:, 力天建設. 建案地址:, 新竹市崇和路. 基地面積:, 950, 坪. 建案戶數:, 24/0, 住家/店面. 樓層規劃:, 9/-1, 地上/地下. 房間規劃:, 3~4, 坪. 於 www.0912357102.com -

#27.【桐趣】風雅硯實木三抽文件櫃-桌上型(文件櫃) - momo購物網

推薦【桐趣】風雅硯實木三抽文件櫃-桌上型(文件櫃), 千年傳統工法:鳩尾榫接,小抽屜x2,A4抽屜x1,圓孔把手,實木背板momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#28.三重三和硯廣告不實山琳建設與璞石開發各罰50萬與30萬元

【MyGoNews廖賢龍/台北報導】公平交易委員會2012年11月14日第1097次委員會議通過,山琳建設及璞石開發銷售「三和硯」建案,於廣告內容刊載違章公共 ... 於 www.mygonews.com -

#29.清稗類鈔 - Google 圖書結果

蒼龍尾硯乾隆戊子夏,秀水盛柚堂明府百二令般陽,明年春,訪淄石硯材所自出,乃採取十餘車,令工琢之,先成硯三百餘,無一可者,頗悔之。後得一小方之四面天然邊者,細潤發墨, ... 於 books.google.com.tw -

#30.腳越長越多的硯臺 多足硯 - 歷史文物陳列館

在漢代,磨墨是先將墨丸放於硯面,加水後用「研石」研磨墨丸產生墨汁。當時常見的硯臺大都是三隻腳,稱為「三足硯」。文物館二○一二年「小學之道」 ... 於 museum.sinica.edu.tw -

#31.【桐趣】風雅硯實木三抽文件櫃-桌上型

【桐趣】風雅硯實木三抽文件櫃-桌上型. ◇ 日本同步販售,職人手工 ◇ 全桐木製成,環保植物染 ◇ 千年傳統工法:鳩尾榫接 於 24h.pchome.com.tw -

#32.買房子,三和硯面寬金店面近三和國中捷運站房屋資訊

歡迎來電賞屋~ 面寬顯眼適合文武百市近三和國中捷運站步行約4分鐘近車路頭街商圈、自強路商圈歡迎預約看屋自用、投資出租兩相宜. 於 buy.u-trust.com.tw -

#33.新北市三重區三和硯的中古屋新屋共有9 筆出售中

新北市三重區三和硯的中古屋新屋共有9 筆出售中,888三和國中捷運面寬1F金店面近學區適文武百業,三和硯,近捷運三和國中站,電梯大樓34.34坪售價:2080萬,A近三和國中電梯 ... 於 www.housebe.net -

#34.大安硯三房裝潢新坡平 - 台灣房屋

台灣房屋- 捷運麟光站富陽生態公園24小時管理邊間格局方正三房坡平大安硯- ,台北市,大安區社區:大安硯3房2廳2.0衛- 近捷運麟光站步行四分鐘近富陽生態公園、景觀邊間 ... 於 www.twhg.com.tw -

#35.新北市蘆洲景點【陳嘉德大有製墨】親子DIY體驗推薦

文房四寶裡的筆、墨、紙、硯裡的墨啦! ... 2 陳嘉德大有製墨在哪; 3 大師說:「如果我沒繼續做,台灣文房四寶,就少了一寶。」 4 大有製墨-陳嘉德 ... 於 taiwantour.info -

#36.【承攬實績】 | 森城建設股份有限公司

NO 工 程 名 稱 地 點 樓 別 總樓地板面... 135 吉美建設『吉美。君悦』新建工程 台北市文山區羅斯福路六段437號 B5/24F 20,171㎡ 134 『新潤Double』住商大樓新建工程 新北市林口區文化二路二段113號 B6/24F 32,754㎡ 133 虹耀建設『今采』住宅大樓新建工程 台北市大安區金華里潮州街55巷 B2/8F 3,000㎡ 於 www.sccoltd.com.tw -

#37.文山砚山全力推动辣椒产业发展驶入“快车道” - 云南频道

近年来,砚山县全力构建集辣椒种植、生产、加工、贸易为一体的全产业链, ... 关系,打造辣椒产业优势品牌,完成辣椒品种登记9个、品种权申请3个。 於 yn.people.com.cn -

#38.IIA-CGAP-INTL考試心得- Ynterativafm

我早該想到這小子會把蘇蘇帶走,易古暝盯向雪玲瓏,幽幽出聲,虎王前輩,您IIA-CGAP-INTL熱門題庫這是,倘若人族沒有這五六十位混元金仙,他們就不會被稱作洪荒三 ... 於 ynterativafm.com.br -

#39.脂硯齋重評石頭記/第三回 - 维基文库

不一時,只見三個奶嬤嬤幷五六個丫鬟,簇擁著三個姊妹來了。【甲戌側批:聲勢如現紙上。甲戌眉批:從黛玉眼中寫三人。】第一個肌膚 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#40.导报新闻- 华流才是顶流:“文房名品展”在石川县金沢市举办

展品中年份最久远的是汉代四兽三足砚,砚身淳朴浑厚, 保存良好, 为出土砚台中罕见的精品。程君房制玄元灵气墨,漆皮润滑,手感沉实,龙首昂立,龙珠耀眼,虽仅存三分 ... 於 www.chubun.com -

#41.北市3分鐘關渡捷運「聯硯繪」不用4字頭 - 工商時報

關渡「聯硯繪」坐落台北基督書院及藝術大學旁,近距關渡捷運站僅需行車3分鐘、步行15分鐘,享有北投Costco、麥當勞優質生活機能;卻因其門牌位屬新 ... 於 ctee.com.tw -

#42.我家網-三重買屋-三重買房-新北市三重區-三和硯

總價:1580 萬; 參考單價:46.29 萬/坪; 地址: 新北市 三重區 自強路三段 地圖; 社區:三和硯; 格局: 2房2廳1衛1陽台; 總坪數:34.13 坪(不含車位面積); 屋齡:7 年 ... 於 www.myhomes.com.tw -

#43.實價登錄 - 樂居

樂居提供:三和硯總戶數66戶,屋齡7年,共有79筆成交資料,4戶在二手市場銷售中。歡迎諮詢達人. 於 www.leju.com.tw -

#44.【三和硯】,立即查看每坪平均單價- 社區 - 信義房屋

新北市三重區三和硯,立即查看三和硯每坪平均單價與詳細交易資訊,信義房屋提供新北市三重區周邊社區大樓房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊,全省直營提供 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#45.三和硯成交價 - 雅瑪黃頁網

搜尋【三和硯+成交價】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#46.金和昌建設琢硯官方網站

在台北信義區、台中七期,許多豪宅並不需要挑高夾層空間,卻為何將樓高做到3米6? 想像一下:別墅樓中樓的挑空客廳,空間拉高的舒適感… 你會懂的! 於 cb.precise-marketing.com -

#47.三和硯,堅暘建設,完銷建案社區 - 高雄房地王

三和硯. 明星學區. 區域內埔. 建案規劃透天店住. 地坪 住宅 未提供店面 38.8~39.9坪. 建坪 住宅 未提供店面 65.8坪起. 建設公司 堅暘建設 ... 於 kaohsiung.housetube.tw -

#48.万代/明石硯町店のチラシ - シュフー

兵庫県明石市硯町3-12-40. この周辺の地図を見る. 営業時間, 9:00〜22:00 ※一部店舗で営業時間を変更する場合がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。 於 www.shufoo.net -

#49.關於我們 - 紫硯|台北室內設計公司、商業空間設計、室內設計 ...

關於我們 · 黃業翔Sean 首席設計師 · 陳尚旻Standly Chen 共同創辦人 · 林瑩芮Iris 社群規劃師 · 張玉琳Lynn 助理設計師 · 林雅萍Dale 助理設計師 · 許巧雯Fly 助理設計師 ... 於 www.purple-inkstone.com -

#50.原神纸墨笔砚图纸怎么获得 - 3DM

纸墨笔砚是尘歌壶里面的一个摆件,需要图纸之后才可以进行建造,很多的玩家都不清楚这个 ... 2021永久兑换码大全 · 3月激活码2021年 · 未公布角色大全. 於 m.3dmgame.com -

#51.售中古屋三和硯三房車 - O!my god買房賣房交易網

售 電梯大樓三和硯三房車. 鄭鈞仁 0973416999 預約看屋. 總價. 1,630萬元. 格局. 3房2廳1衛. 坪數. 34.13坪. 地址:新北市三重區自強路三段. 案件編號:Q0280408 於 omygod.com.tw -

#52.文硯美術官方網站

文硯美術官方網站,代理法國申內利爾,拉斐爾,澳洲蒙瑪特,俄羅斯白夜....等,眾多美術用品, ... FB Messenger. BannerC-1 · BannerC-2 · BannerC-3 · BannerC-4. 於 www.wenyanart.com.tw -

#53.新北市三重區自強路三段三和硯最新實價登錄、成交行情及社區 ...

三和硯 位於新北市三重區自強路三段,屋齡約8年,樓高14層,近1年平均實價登錄47萬/坪,目前共有6筆待售房屋。永慶房仲網提供最新新北市三重區三和硯實價登錄、成交 ... 於 community.yungching.com.tw -

#54.三硯科技股份有限公司

三硯 科技股份有限公司(SAN YEN TECHNOLOGY CO., LTD.),統編:50952926 電話:07-7325657,地址:高雄市大社區旗楠路99之3號,負責人:顏宏陸,董監事:顏宏陸,顏宏宇, ... 於 www.twincn.com -

#55.《当家主母》大结局,三对CP甜蜜幸福,沈翠喜夺魁后偶遇第 ...

如意出身行院,是曾宝琴的丫鬟,和曾宝琴情同姐妹。在山塘街的时候,如意喜欢上书砚,书砚却因为如意的身份不敢娶她,任雪堂知道二人关系后 ... 於 todayhot.news -

#56.晶硯 - 寶佑建築機構

.3米6創意住宅/捷運/公園/學區/生活機能強 .玩美空間3米6/極致挑高/最「大」空間小豪宅 .17-19坪,精緻一加一適合單身貴族、新婚小倆口、年輕小家庭、退休養 ... 於 www.bolu-ba.com -

#57.[賣/新北/三重]三和硯優質3房(車位可另購) - PTT brain

[賣/新北/三重]三和硯優質3房(車位可另購). Dannybigma. Tue, Dec 8, 2020 11:04 PM. Taipei (Taiwan ). 本人同意並願意遵守現行法律、本站使用者條款、本站各級規定、 ... 於 www.pttbrain.com -

#58.News最新消息 - PINYAN 品硯實業

品硯美學廚電. 門市擁有齊全的款式及舒適的體驗空間. 台北門市:台北市大安區忠孝東路三段211號. 新竹門市:新竹縣竹北市成功十街72號. 於 www.pinyan.com.tw -

#59.有沒有三重三和硯的住戶討論? - Mobile01

格局說明: 一、標準層一層五戶雙電梯雙安全梯。 二、1~3房純住宅產品規劃。 建案特色: 一、建築外觀採現代古典法式簡約風格設計。 於 www.mobile01.com -

#60.三和硯-新北市三重區 - 實價登錄比價王

110/04大樓三和硯. 自強路三段110巷7號6樓之1. 930 萬 53 萬/ 坪. 總建坪 17.54 車位 樓層 6/14樓. 房廳衛 1 / 2 / 1 屋齡 7 年 地坪 2.28坪. 本戶歷史交易3 筆. 於 community.houseprice.tw -

#61.【砚外之艺】 精致文房器物,尽显方寸之美!_笔架

笔架的材质一般为瓷、木、紫砂、铜、铁、玉、象牙、水晶无不具备。 元代笔架的材质有铜、瓷、石等,其形多为山形。 明代笔架更是文房中不可或缺之物, ... 於 www.sohu.com -

#62.三和硯-山琳建設-新北市三重區 - 新屋預售

三和硯 -山琳建設-新北市三重區-台灣搜房新屋預售-新屋資料庫找新屋-預售屋、新成屋、建構中建案資訊-三和硯. 於 newhouse.soufun.com.tw -

#63.有关书砚的历史内容- 文史谷

书砚文章包括书砚的历史内容、关于书砚的历史内容、描写书砚的历史内容、写书砚的历史内容、有关书砚的历史内容、赞美书砚的历史内容、书砚的历史内容100字、书砚的 ... 於 www.wenshigu.com -

#64.草山硯 - 台灣蘇富比國際房地產

總價(含車位). 900,000,000 新台幣 · 建物面積. 511.91 坪 · 土地面積. 198.32 坪 · 土地持分. 198.32 坪 · 建物單價. 1,719,052 新台幣/ 坪 · 建物格局. 3+1房2廳4衛 · 車位價格. 於 www.twsir.com -

#65.三重三和硯廣告不實山琳建設與璞石開發各罰50萬與 ... - 奇摩新聞

【MyGoNews廖賢龍/台北報導】公平交易委員會2012年11月14日第1097次委員會議通過,山琳建設及璞石開發銷售「三和硯」建案,於廣告內容刊載違章公共 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#66.建案,三和硯,仰霖,奇岩璞舍,廠商-山琳建設股份有限公司 - 亞洲建築

建案,三和硯,仰霖,奇岩璞舍,,山琳建設股份有限公司位於台北松山廠商. 於 www.asian-archi.com.tw -

#67.萬吉晶硯

萬吉晶硯_讓屏東再次驚艷重塑城市新美學,會呼吸的綠藝建築,單純限量32席。 從廣東路轉進家園,回家彷彿進入桃花源般豁然開朗。 ... 樓梯牆#3@15cm. 2020.11.03 ... 於 www.oneg.com.tw -

#68.三和硯新北市三重區自強路3段110巷... - 窩牛網

捷運三和國中站450公尺,交通便捷。,鄰近三和國中,優質學區。,格局方正,24小時管理。 ... 三和硯. 地址:. 新北市三重區自強路3段110巷... 基地面積:. 235.95坪. 於 snailhouse.com.tw -

#69.明端石海天浴日硯< 精選圖像下載< 故宮Open Data專區

此硯為端溪子石。全器硯面及背滿刻海水波浪洶湧澎湃之中,擁襯一輪朝日,是作硯堂,硯首海浪低漩即作墨池。硯背在海浪洶湧中,浮硯一旭日,中淺浮雕一三足鳥。 於 theme.npm.edu.tw -

#70.在砚山有《营业执照》,即可申请创业担保贷款 - 手机搜狐网

(三)贷款金额及期限:不超过20万元,不超过3年。 (四)个人创业担保贷款利息,LPR-150BP以下部分由借款人承担(2.35利率),剩余部分财政给予 ... 於 www.sohu.com -

#71.法拍新北店面-新北市三重區自強路三段110巷3號 - 買房屋

房屋資料. 案名, 三和國中站三和硯店面, 案號, 109年度司執助字第3054號. 地址, 新北市三重區自強路三段110巷3號. 交易狀態, 待標中, 售價. 於 www.houseinfo.com.tw -

#72.三和硯租屋資訊- MixRent|2021年8月最新出租物件推薦

三和硯 租屋情報及租金行情,共有0筆關於三和硯的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#73.品三硯-台中市太平區-新成屋預售屋-建案介紹 - 網路地產王

網路地產王VRHOUSE提供品三硯建案資訊:台中市太平區,坪數79坪,建案電話0978-608-851。想了解品三硯建案最新價格、動態資訊、特色介紹、格局說明、 ... 於 www.vrhouse.com.tw -

#74.兼毫 - 林三益筆墨專家

... 壽山石硯 7; 青瓷硯池 6. 紙 · 手抄本 20; 臨摹字帖 34; 九宮格(毛邊練習紙) 6; 特級書畫紙 3; 世秀棉紙/宣紙 2; 春聯紙 5; 手寫春聯 9 ... 三號如意 ... 銀鋒三號. 於 www.031.com.tw -

#75.【三和硯】-三重區社區房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

三和硯 位於三重區,近捷運三和國中站、後竹圍公園、三和國中。屋齡7 年,總戶數66 ,樓高14 樓。更多三和硯房屋出售資訊就看樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#77.点评三百砚斋 - 携程

购物用户点评,携程攻略社区! 收集携程游友对三百砚斋购物点各种评价、印象、点评,帮助到携程攻略社区的万千游友!写点评,赢取1000元携程礼品卡。 於 gs.ctrip.com -

#78.04/30法拍屋(4拍流) 三重區自強路三段110巷3號1樓|三和硯

Feb 10. 2021 16:05. 04/30法拍屋(4拍流)·三重區自強路三段110巷3號1樓|三和硯|捷運三和國中站|三和國中|格致中學·自備2成|保證空屋點交. 411. 創作者介紹. 於 winhome168899.pixnet.net -

#79.替身他普法去了-第三十章 - 乐文小说网

那天刘夏收到他的信息后,知道席砚心里不太舒服,便主动邀请他去爬山。 正巧最近席砚被网络上的一些事情搅得心神不宁,也想着出去走走,两人便一同约好 ... 於 www.lewen7.com -

#80.龙湖云河砚- 北京 - 吉屋网

龙湖云河砚位于仁和镇临河村,在售洋房和叠拼产品,70年产权。龙湖云河砚,在售洋房户型建面90-120平,涵盖三居四居,总价330万/套起。 於 bj.jiwu.com -

#81.法拍屋|0430停拍.三和硯.金店面|三和國中捷運 ... - Udn 部落格

地址新北市三重區自強路3段110巷3號案號109助喜3054 法院公告建坪權狀坪數:30.20坪使用坪數:30.20坪【主建物:13.74坪;附屬:5.39坪;公設:11.07 ... 於 blog.udn.com -

#82.天母士東加盟店、士林區買屋賣屋 - 住商不動產

4880萬39.68坪6房3廳4衛. 石牌店辦一樓. 2320萬31.87坪2房2廳2衛. 北投電梯2房+車位. 1380萬62.77坪2房1廳1衛. 奇岩天硯電梯大戶. 3680萬109.9坪5房2廳3衛. 於 www.hbhousing.com.tw -

#83.專業洗腎、血液透析、尿毒症治療 - 凱硯診所

初次在本診所接受透析治療之患者請攜帶您的健保IC卡先至掛號處,填寫病歷基本資料與血液透析照護同意書,並安排血液透析排程時間。 診所服務時間:每週一、三、五透析門診 ... 於 www.kai-yan.com.tw -

#84.三和硯,新北三和硯,三重三和硯,(買屋)-House-Info房屋資訊網,0

(買屋)三和硯-山琳建設-地址是新北三重自強路三段,在mobile01論壇的討論2房,3房,4房評價,與591出售價格參考,House-Info房屋資訊網. 於 www.house-info.com.tw -

#86.三和硯大廈 - 591實價登錄

591為您提供:「三和硯大廈」位於新北市三重區,屋齡7年,共66戶,實價登錄格局1~3房、坪數14.4~38.5坪,房價區間28.4~54.8萬/坪。更多三和硯大廈實價登錄、中古屋、租 ... 於 market.591.com.tw -

#87.贺兰砚四代非遗传承人用130年诠释工匠精神

【解说】砚自古以来便与笔、墨、纸并称为文房四宝,是中国书法的必备用具。贺兰砚则是以贺兰石为原石制作而成的砚台,其雕刻技艺在宁夏已有300年的 ... 於 www.chinaqw.com -

#88.三重「三和硯」涉廣告不實建商、代銷均挨罰 - 蘋果日報

新北市三重區建案「三和硯」涉及廣告不實,行政院公平交易委員會今天對建設公司山琳建設及代銷璞石開發,分別開罰50、30萬元。 公平會指出,「三和 ... 於 tw.appledaily.com -

#89.硯城誌卷三龍神 - 博客來

書名:硯城誌卷三龍神,語言:繁體中文,ISBN:9789863258339,頁數:320,出版社:台灣角川,作者:典心,出版日期:2017/07/24,類別:輕小說. 於 www.books.com.tw -

#90.三重區-自強路三段110巷3號-三和硯-CW優質法拍屋+

四拍流標-*(110/04/30)-三重區-自強路三段110巷3號-三和硯-CW優質法拍屋+ ... 因第三人主張於系爭房屋建造完成時即入住占有使用,並提出與債務人山琳建設公司之協議 ... 於 jyunciao.pixnet.net -

#91.三和硯-堅暘建設-屏東縣內埔鄉 - 優築網

三和硯 屏東新屋建案,內埔區成屋透天店住, 三和硯由堅暘建設興建, 三和硯是規劃為內埔 ... 地坪 38.8~39.9 坪; 建坪 65.8 坪; 面寬 4.5 米; 總戶數 3戶 ... 於 unju.com.tw -

#92.103學年度指定科目考試國文考科作文佳作 - 大考中心

一、作者以製作「硯臺」為圓夢的過程,由撿取石頭,注重雕琢技巧,企圖效法父親完成華美的好硯,卻因基本功不足而失敗;經過父親指點,得到體悟,放棄華麗的外表,回返平實 ... 於 www.ceec.edu.tw -

#93.砚山:智慧农用平台为民分忧为三七保驾护航_要闻 - 文山

进入工厂大门便闻到一阵三七的清香,上百名修剪工正有序熟练地对刚刚清洗装袋的三七根进行修剪。 砚山县拖支白村村民刘应美表示:“一天最少都有70元至80元 ... 於 wenshan.yunnan.cn -

#94.水硯室內裝修設計工程有限公司 - 104人力銀行

【徵才職缺】高雄室內監工人員、台北室內監工人員、高雄室內設計師【公司簡介】19 個工作職缺、資本額:8000萬元。水硯室內裝修設計工程有限公司,已有三十年的光景, ... 於 www.104.com.tw -

#95.鴻海集團-台北三創園區 - 水硯室內裝修設計工程有限公司 ...

鴻海集團-台北三創園區. 設計類型. 辦公空間. 客戶名稱. 鴻海集團-台北三創園區. 執行時間. 台北三創園區10樓-育成中心. 裝修施工. 台北三創園區10樓-育成中心. 於 www.shuiyen.com -

#96.聯合億有限公司- 三和硯-三重自強路三段| Facebook

Join. or. Log In. 於 www.facebook.com -

#97.ASUS 台灣

【雙11限時優惠】活動期間購買華碩ZenGimbal 手機三軸穩定器,官網登錄送『ROG 露營椅』(數量有限,送完為止). 【ASUS桌機x BACKBONE椎座工學】寵愛自己提升居家工作 ... 於 www.asus.com -

#98.太硯室內裝修有限公司_高詩杰 - 設計家

太硯室內裝修有限公司高詩杰室內設計師,擅長設計風格為現代風、簡約風、工業風,設計強項為建築規劃、格局配置、風格營造 ... 台北市信義區忠孝東路五段492巷3-1號1樓 ... 於 www.searchome.net