三義木雕師傅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴瑜萱寫的 環走島嶼遇見你:21歲女孩的草根見學記 可以從中找到所需的評價。

另外網站三義巧雕名人堂 | 台灣木雕大師排名 - 訂房優惠報報也說明:三義木雕 賽十年有成大陸崛起入圍超台TVBS新聞網| 台灣木雕大師排名. 2017年也是台灣國際木雕競賽,進入第10年,共有14個國家125件作品... 亮起了警訊,也提醒我們在 ...

國立高雄師範大學 工業科技教育學系 蘇容立、朱耀明所指導 徐仲苓的 臺灣中小型企業技術轉型歷程之個案分析:以三義某木業製材所為例 (2021),提出三義木雕師傅關鍵因素是什麼,來自於製材、木業家具、技術變革、轉型歷程、家族企業。

而第二篇論文國立高雄科技大學 文化創意產業系 楊雅玲所指導 陳青正的 木料循環設計與產業轉型 (2018),提出因為有 木製產業、木工藝、木料再生、循環經濟、循環設計的重點而找出了 三義木雕師傅的解答。

最後網站巧雕細琢:臺灣特色木工藝文化 - 第 63 頁 - Google 圖書結果則補充:風華的年代三義雕刻總動員三義木雕,一直以來都走市場導向。在外銷訂單湧入的年代,三義火車站前中正路的兩旁,林立著如春筍冒出的藝品店,當年,木雕師傅的社會地位與收入 ...

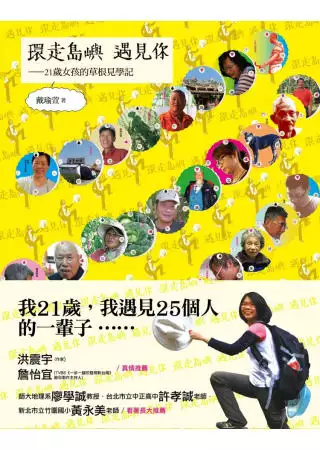

環走島嶼遇見你:21歲女孩的草根見學記

為了解決三義木雕師傅 的問題,作者戴瑜萱 這樣論述:

◎好膽找自己!充滿自省企圖的另類青春旅行記錄--徬徨少年時、成年與未成年、青黃不接的轉換年紀,第一次的人生出走;21歲女性單獨上路,沒有行程規劃,卻有人生企圖 ◎走出學院象牙塔,幫市井小民寫自傳--25個旅途中隨機偶遇的草根人物,分屬於不同族群、地域、職業與年齡,有著截然不同的生活方式,與獨一無二的夢想,透過年輕的眼睛,看見島嶼多元旺盛的生命力。 ◎我21歲,我遇見25個人的一輩子…… 故事啊故事,島國之上的故事數也數不清,而這些個故事,是我將台灣走上一圈時,台灣小民用口述的方式,說與我聽的生命歷程,至今回想起來,他們說話的用字遣詞、臉上豐富的表情,依然在我心中不斷重播,或

許,他們的部分靈魂,已經透過了那短短幾小時的互動中暗渡陳倉,成為我心靈拼圖中的一些小塊了吧。… ~~戴瑜萱 年年拿書卷獎,跟著老師參與研究計劃,到補習班打工掙零用錢,明明日子過得充實又忙碌,她卻突然對生活中的一切失去了興致。等待上彩的青春生命,從未遭逢任何重大的打擊,為何對一成不變的生活與明確設定的未來感到如此地厭倦與迷惘? 或許多數人都已忘懷年少時第一次經歷的徬徨時刻,較之其他人生階段真槍實彈的困境瓶頸,初發生命的徬徨多麼容易被輕忽略過!女孩選擇不逃避,而且決定正面迎向「它」,21歲那年的大三暑假,她展開了人生第一次的出走。一個人環島,透過採集陌生人的的生命故事,試圖為自己生命的難題

找答案。 她遇到歷經滄桑的建商大哥、魚市裡呼風喚雨的旗魚盤商、台灣犬的伯樂、公園長椅上閉目養神的老兵、烈日下勞動的蕉農、義民廟前唱山歌聊天的客家老人、原住民部落奉獻一生的牧師、燒餅鋪的老闆、夜市裡賣雞蛋糕的年輕女生……旅途中,25個你我身邊再平凡不過的小人物生命,與女孩正面撞擊遭逢,在一段又一段夾纏柴米油鹽的生活敘述與迭盪起伏的生命經歷分享中,陷入谷底的女孩窺看到可能迎向未來的曙光,而一部青春視野的島嶼浮世繪也於焉誕生。 作者簡介 戴瑜萱 台灣島民,1991年出生於屏東,不過在台北長大。或許因為爸媽一直採取自由放養的態度,雖然從小是個乖乖牌,但骨子裡最討厭別人管東管西,所幸高中念了一所

沒人管的自由學校,而後依著「地理學就是以天地為教室」的浪漫想像,順利的成為台師大地理系的學生,至今已是第四個年頭了,倒也從未後悔過當時的決定,而喜歡到處跑,尤其喜歡自己的家鄉台灣、想要多多認識她,更是從未改變過的初衷。 自覺做事情總是三分鐘熱度,什麼都只會一點點的她,總是身處一種灰色模糊地帶,終於在大三那年陷入前所未有的「人生絕境」,想為自己重新找到一個棲身之地,於是開啟了一場環島的生命之旅。雖然寫作的經歷,頂多就是國高中的作文被老師拿來當著全班朗誦的程度,仍有許多要學習之處,但她仍然在旅途中的每個夜晚,一字一句寫下白天所遇每一個啟發她的人的故事,除了是送給自己的一份畢業禮物外,更想藉由這

本書,向所有台灣小民的母親:台灣,致上最高的敬意。

三義木雕師傅進入發燒排行的影片

苗栗三義的木雕產業,雖然不再像以前那樣興盛,但是老師傅的巧手,做出了可以吃的木頭,另類木雕,也帶動了在地觀光。

店家資訊:

世奇精緻餅店

苗栗縣三義鄉中正路147-8號

(03)787 4988

■台灣1001個故事 說不完的故事

每周日晚間9點,請鎖定東森新聞【台灣1001個故事】唷!

更多精彩內容鎖定《台灣1001個故事》

https://www.youtube.com/user/ettvtaiwan1001

臺灣中小型企業技術轉型歷程之個案分析:以三義某木業製材所為例

為了解決三義木雕師傅 的問題,作者徐仲苓 這樣論述:

本研究旨在探究臺灣苗栗縣三義鄉個案製材所的技術轉型歷程。採質性研究法,研究者以經過專家審定的訪談大綱對個案製材所第二代、第三代經營者與員工進行半結構式深度訪談,透過訪談、拍照和錄音等方式來蒐集與紀錄相關重要資料。研究發現單仰賴製材難以讓個案製材所繼續經營。個案製材所在產品風格與型態、行銷與服務模式、製材與製作家具、人才培訓等方面進行調整與轉型,例如將原木料結合異材質製作家具、增加網路行銷、提供一條龍與客製化產品服務、利用3D繪圖讓客戶更清楚產品樣態等。本研究紀錄了製材業的技術發展與相關歷史,可作為未來相關研究之參考。

木料循環設計與產業轉型

為了解決三義木雕師傅 的問題,作者陳青正 這樣論述:

自1990年代台灣全面禁伐天然林,並陸續限制伐木區、伐木面積、年度伐木採量後,導致取得原木材料的途徑增加困難,間接導致台灣木製產業出走至東南亞及中國大陸等國家,造成台灣木製產業從業人口及人才的流失。近年來隨著台灣「南進政策」的推動,早期台商於東南亞拓展的產業也面臨到轉型的課題。 研究者從事於木製產業十餘年,也見證了台灣木製產業的興衰,近年來有愈來愈多的研究者投入「台灣木製產業變遷」以及「東南亞台商木製傢俱產業轉型」主題的研究,激發起研究者的興趣。研究者透過台灣及越南木製廠的轉型個案,透過深度訪談的研究方法,以及研究者從事相關產業的觀察研究,探討以「木料再生」的環保策略以及「木工

藝」與「設計」的概念來賦予木頭新生命,研究者也參與了指導教授推動與執行的循環經濟計畫,促發了「木料循環設計」的構想-從木料角料再利用的角度,探討台灣木製產業的新型態轉型契機,並提出研究者自身的產業轉型經驗,引導木製加工廠從傳統製造業的思維轉型,再創產業的春天。 研究者提出「循環設計」可實際運用在木製產業中,對於高端木料的製作過程中所裁切的角料再利用,設計是提升產品附加價值的手段之一,將木工藝美感設計提升,將工藝設計走入生活化,而非走向高價藝術品小眾市場,在工藝生活化與工藝精緻化取得平衡是木製產業可以評估考量。

三義木雕師傅的網路口碑排行榜

-

#1.不敵中國低價進口本土木雕凋零

苗栗三義,是國內木雕重鎮,不過,這十年來,三義的木雕師父,卻從三百位,減少到五十人左右,因為競爭不過低價的中國木雕,本土木雕師父,一個個轉行,三義的街 ... 於 news.pts.org.tw -

#2.三義木雕協會 - 台灣文化觀光產業聯盟

... 會長,邱會長察覺到進口木雕品大量湧入台灣,導致三義木雕業者遭受空前的衝擊,乃喚醒木雕師們勿單打獨鬥,應以群體的力量捍衛本土木雕師父的權益,乃創立本協會。 於 www.31art.com.tw -

#3.三義巧雕名人堂 | 台灣木雕大師排名 - 訂房優惠報報

三義木雕 賽十年有成大陸崛起入圍超台TVBS新聞網| 台灣木雕大師排名. 2017年也是台灣國際木雕競賽,進入第10年,共有14個國家125件作品... 亮起了警訊,也提醒我們在 ... 於 twagoda.com -

#4.巧雕細琢:臺灣特色木工藝文化 - 第 63 頁 - Google 圖書結果

風華的年代三義雕刻總動員三義木雕,一直以來都走市場導向。在外銷訂單湧入的年代,三義火車站前中正路的兩旁,林立著如春筍冒出的藝品店,當年,木雕師傅的社會地位與收入 ... 於 books.google.com.tw -

#5.三義怎麼玩?看看木雕‧玩玩手工藝‧最後再帶著戰利品一起到潭 ...

讓我們一起前進三義,享受一趟不只木雕的旅行囉~! ... 館內也不定期會有木雕藝術展覽,週末時也會邀請三義木雕協會的雕刻師至博物館現場創作,是想要了解三義木雕 ... 於 okgo.tw -

#6.三義木雕師傅 - 雅瑪黃頁網

搜尋【三義木雕師傅】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#7.文創再生木雕的美學方程式- 尋找台灣感動力 - 台視

... 年輕人不願接手,老一輩的木雕師傅也逐漸凋零,所幸在當地, ... 樸聿原木手工筆PuYu Pens-轉木工房台灣三義木雕工藝文創苗栗縣三義鄉雙潭村雙連 ... 於 www.ttv.com.tw -

#8.科技人文雜誌

神雕村雕刻師臥虎藏龍 「三義木雕博物館」的成立也間接帶動「神雕村」的誕生,成為水美木雕街之外,另一條很有看頭的木雕街,建商看好木雕博館的潛力,在館前道路兩側 ... 於 www.taichung-life.com.tw -

#9.三義木雕的發展

除此之外,當時的雕刻師傅也會. 在木材的平面上進行雕刻,製成壁掛、風. 景片、鏡框等平面加工品。 三義的木雕由天然原木的平面雕刻轉. 於 www.tri.org.tw -

#10.三義巧雕名人堂-木雕師盧冠瑋 - YouTube

三義巧雕名人堂-木雕師盧冠瑋. 1,442 views1.4K views. Sep 30, 2020. 14. Dislike. Share. Save. 三義木雕 博物館. 三義木雕 博物館. 1K subscribers. 於 www.youtube.com -

#11.謝炳金謝洧銘珍藏館留住台灣木雕人才 - 華視新聞網

木雕 產業辛苦難熬謝洧銘仍堅持不妥協說到三義,最著名. ... 儘管和許多木雕師傅配合,但謝洧銘仍堅持每件作品自己設計、 若是師傅雕刻完的作品,他也 ... 於 news.cts.com.tw -

#12.[免費體驗] 三義木雕藝術節系列活動-慢生活.品三義 - 中台灣好玩卡

走訪水美街木雕及工藝大師的工作室,這些師傅們動軋十年三十年以上的經歷,早已練就心裡想什麼,拿著雕刻刀的手就變得出什麼的真本領,他們絕對扛得住職人 ... 於 centraltw.funcard.com.tw -

#13.三義木雕話淵源

吳羅松先生習藝出師後,便在三義設廠營業,並將所習的手藝傳授三義一般對雕刻藝術有興趣的工人,又與日本師傅召集舉辦雕刻藝術研習所。吳羅松先生在三義經營雕刻生意, ... 於 163.28.10.78 -

#14.三義木雕博物館-慈夢柔文化行旅/國際旅行社

除了展出館藏作品,博物館每月並定期舉辦木雕師傅作品個展及專家學者講座,同時安排雕刻大師現場創作觀摩、研習會、木雕DIY等活動,讓遊客在DIY活動中親身參與木雕,動手 ... 於 www.kevin66.com.tw -

#15.三義木雕研習營第14年木雕師親授技藝 - 客家電視台

不受疫情影響,苗栗縣政府為推廣三義木雕,連14年舉辦木雕研習營,今年共吸引25位學員參加,希望透過木雕師親授技藝,讓學員雕刻工法更上層樓。 於 www.hakkatv.org.tw -

#16.三義巧雕名人堂-木雕師-許清財 - 國家文化記憶庫

本影片發表於民國107年(2018)7月,介紹的是三義木雕師許清財,影片由苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館監製,吉元有線電視承製。苗栗縣政府認證木雕工藝師, ... 於 memory.culture.tw -

#17.三義木雕- 優惠推薦- 2022年7月| 蝦皮購物台灣

買三義木雕立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心 ... 苗栗三義木雕矮凳實木年輪座凳椅 ... «貓頭鷹»三義手工木雕,雕刻師退休(絕版). 於 shopee.tw -

#18.三義木雕博物館- 苗栗 - 永安旅遊

相信大家對苗栗三義木雕博物館絕不陌生,走走逛逛打卡拍照更是既定動作, ... 並且不定期會有木雕藝術展覽,周末時也會邀請三義木雕協會的雕刻師至博物館現場創作,是 ... 於 www.wingontravel.com -

#19.物道丨苗栗三義木雕,閩台一脈相承的雕刻藝術 - 壹讀

然而,很多人不知道這首歌曲敘述的故事,正是從三義一位雕刻師的愛情故事演繹而來的。 ... 三義,這個美麗的小城 ... 於 read01.com -

#20.珍藏台灣一級木作品謝洧銘留住三義木雕師傅 - 工商時報

三義木雕 受日本殖民影響,師傅多擅長於花、鳥、龍、鳳、松、鶴等雕刻,通苑與大甲地區的師傅則因地緣與渡海來台的宗教信仰,多以漂流木雕刻王爺、媽祖等 ... 於 m.ctee.com.tw -

#21.苗栗區域史- 木雕

吳羅松與李金川兩人可說為三義木雕界的一代宗師,奠定三義日後發展成為木雕重鎮的基礎。木雕師紛紛進駐活絡整個三義鄉。 至於三義雕刻業開始進入全盛時期,則要感謝吳羅松 ... 於 sites.google.com -

#22.三義木雕村- 苗栗縣 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹三義木雕村,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、 ... 竹東等地,以樟木為主,也用檜木、檀香木等,三義雕刻最特殊的地方,是師傅擅於因 ... 於 www.travelking.com.tw -

#23.三義木雕體驗在PTT/mobile01評價與討論 - 銀行資訊懶人包

最新消息> 影音專區> 三義巧雕名人堂-木雕師蔡楊吉新竹市人廟宇木雕大師黃龜理關門第子第21屆全球中華文化藝術薪傳-民俗工藝類文化部登錄文化資產鑿花技術保存工作 . 於 bank.reviewiki.com -

#24.曾安國疾呼多關懷三義木雕 - 人間福報

他說,三義木雕受大陸、東南亞低價原料、人工競爭,一批批神像、動物雕刻品,以極低的成本輸入台灣,三義木雕難與競爭;一位曾教他的師傅最後棄雕刀,當起大樓警衛。 三義 ... 於 www.merit-times.com -

#25.三義木雕藝術薪傳問題之研究

苗栗三義木雕名聞遐邇,但如今木雕業風光已不再,願意當木雕師傅學徒的. 人逐漸降低。以雕刻神像而言,以往民眾喜愛購買神像膜拜,但好景不常,購買. 於 www.shs.edu.tw -

#26.可是我很潮!三義木雕不再只是關公、彌勒跟達摩【不一樣的 ...

三義木雕 博物館主要展廳,不時都有國內外優秀作品。 ... 送禮或擺飾,隨後「大家樂」盛行,為了求神問卜,全台到處都在雕神像,據說那時木雕師父忙不 ... 於 today.line.me -

#27.雕刻大師-石振雄老師介紹- 誠信檜木藝品

福州木雕,歷史悠久,技藝精湛,名家輩出,石先生作品的人物、動物形神具備,結構比例勻稱造型 ... 2009年 「台灣V.S西班牙國際木雕藝術交流展」於三義木雕博物館 於 www.shep5899.com -

#28.苗栗縣三義木雕協會粉絲團- Posts | Facebook

三義木雕 博物館Sanyi Wood Sculpture Museum was live. ... 苗栗縣三義木雕協會粉絲團 updated their cover photo. ... 每件作品都是經過木雕師精雕細琢, 於 www.facebook.com -

#29.三義木雕@ 這是我的部落格 - 隨意窩

清朝時期,三義就是一個樟木的集散地,一些南部地區安平港和鹿港的木雕師傅都會到三義採購樟木,將其載回後,製作家具或木雕創作。 一九五零至六零年初,整個三義處處 ... 於 blog.xuite.net -

#30.三義木雕博物館- 遊客評語- 木雕藝術 - TripAdvisor

新冠肺癌因故,館內沒什麼人,好像有5層樓加地下室每一層都有木雕作品,一樓有木雕師父正在做作品,他也會... 閱讀更多. 2020年5月9日的評論. Resort745773. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#31.三義巧雕名人堂-木雕師許清財 - YouTube

三義巧雕名人堂-木雕師許清財. 43,034 views43K views. Jul 23, 2018. 215. Dislike. Share. Save. 三義木雕 博物館. 三義木雕 博物館. 1K subscribers. 於 www.youtube.com -

#32.家屬傻眼!已故三義木雕大師作品竟棄置公廁旁 - 蘋果日報

苗栗縣政府三義木雕博物館館員張明慧指出,木雕大師黃國男(享年76歲、2010年8月往生)一生,就是三義木雕的活歷史!他從4~ 50年前傳統代工外銷,黃大師靠 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#33.木雕師新創意「時來運轉筆」應景帶商機 - 民視新聞

苗栗縣三義鄉有木雕師傅將傳統大型木雕轉型為原木手工筆,技藝精湛還獲得國家工藝獎肯定,春節期間師傅也應景創作研發時來運轉筆,新的一年也希望大家 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#34.【苗栗.旅遊.景點】三義木雕博物館簡介 - 遊台灣

除了展出館藏作品,博物館每月並定期舉辦木雕師傅作品個展及專家學者講座,同時安排雕刻大師現場創作觀摩、研習會、木雕DIY等活動,讓遊客在DIY活動中親身參與木雕,動手 ... 於 taiwan.play.tours -

#35.導遊筆記整理:三義木雕 - 獅子繞地球

其實,個人不是第一次來到三義木雕街,卻是第一次踏進木雕博物館內但是 ... 畢竟十年磨一劍,不過,盧師傅專注於達摩人物的木雕,他日以繼夜的揣摩與 ... 於 genoveva.pixnet.net -

#36.356集-三義木雕新希望

第十三屆三義國際木雕藝術節,在上個月中結束,每年都熱熱鬧鬧、行禮如儀的木雕藝術節,今年的主題是「傳承」。木雕大師的培養絕非三、五年可成, ... 於 anpanman1024.pixnet.net -

#37.子拜父為師三義木雕傳承後繼有人- 生活 - 自由時報

三義木雕 薪傳營開班,木雕師石振雄(左三),指導兒子石偉宏及女兒 ... 木雕」教授三義的天然巧雕、傳統神佛像雕刻等基礎課程;並邀請在地知名木雕師 ... 於 news.ltn.com.tw -

#38.三義木雕博物館 - 發現台灣

三義木雕 是鄉民吳進寶先生因撿拾枯木回家加工做擺飾,被日本人視為藝術品欣賞, ... 博物館每個月都定期舉行木雕師傅作品個展及專家學者講座,想要提昇欣賞木雕藝術的 ... 於 www.discoverytaiwan.com.tw -

#39.TRAVELER luxe旅人誌 10月號/2017 第149期

三義新玩法,參加木藝嘉年華 2017三義木雕藝術節系列活動「木藝慢活嘉年華─慢工慢 ... 集結木雕師傅與三義鄉親共同敬拜魯班公,周邊滿滿的系列活動,也為三義慢城與木雕 ... 於 books.google.com.tw -

#40.從社會資本觀點分析三義木雕產業之發展- 政大學術集成

但危機有時如同轉機,三義地區的木雕師傅開始從事非模仿純創作的木雕雕刻藝術的走向,透過專門製作量小質精的木雕藝品而漸漸地受到社會大眾的重視,是故,此項產業中的 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#41.三義木雕世家名人堂推薦木雕師

三義巧雕名人堂-木雕師童清海. 1991年台灣區木雕藝術創作巡迴展《彌勒佛》《觀世音菩薩》 2012年認證台灣木雕工藝師 2014年三義木雕協會采風展會員聯展《禪悟》 於 woodswonders.com -

#42.從社會資本觀點分析三義木雕產業之發展__臺灣博碩士論文知識 ...

但危機有時如同轉機,三義地區的木雕師傅開始從事非模仿純創作的木雕雕刻藝術的走向, ... 並且除了文獻中社會資本對於三義木雕產業中所具備的功能之外,本研究發現. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#43.大膽笨賊!作品落款還敢偷4人幫摸黑偷逾30件木雕 - 三立新聞

是誰偷了木雕?苗栗三義一名山水畫雕刻師賴鋕昇的工作室,在16日凌晨遭4名竊嫌開來貨卡車,20分鐘內搬走了30多件的木雕作品、半成品,初估損失600多萬 ... 於 www.setn.com -

#44.師徒創作傳承「藝道」 三義木雕藝術節精神 - 新浪新聞

【楊以諾苗栗三義】 今年的苗栗縣三義木雕藝術節,將在10月初正式登場,由於這幾年,三義的木雕師傅逐漸出現斷層,今年苗栗縣政府就以〞藝道〞為主題 ... 於 news.sina.com.tw -

#45.三義師傅| 飛比價格

三義師傅價格推薦共129筆。另有三義木雕、三義原木茶盤、三義高中。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#46.M285三義木雕師傅| 盧裕源 - Flickr

M285三義木雕師傅 · 苗栗縣三義鄉 · 雕刻家 · 藝術 · Contax/135傳統底片機 · 富士FujiRVP正片 · 攝影-盧裕源/魯獅 · 信箱:[email protected] · 電話0933838323或02-29663869 ... 於 www.flickr.com -

#47.總統參加「2002三義木雕藝術節」開幕活動

所以今天的節目,可以辦得那麼熱鬧,不是沒有原因的。或許,今天大家觀賞這些巧奪天工雕刻,只是走馬看花看了幾分鐘,但是每件作品的背後,都是原創師父一刀一斧的心血結晶 ... 於 www.president.gov.tw -

#48.巧雕名人堂 - 三義木雕博物館-網站導覽-全文檢索

以泰雅族傳統文化為創作題材,作品強調人物神韻及刀法,他用有形的木雕作品向大眾介紹原住民文化,他是木雕師劉文中。 最後異動時間:2021/11/19 上午10:12:00. 最新消息> ... 於 wood.mlc.gov.tw -

#49.苗栗三義木雕師傅唱遊佛館樂趣多 - 人間通訊社

苗栗縣三義鄉木雕師傅及客家鄉親們等40人,7月11日到佛陀紀念館旅遊,在參觀途中不時高聲歌唱,歡樂氣氛感染整個佛館。 佛光小姐先以一首「歡迎歌」搭配蓮花指手勢, ... 於 www.lnanews.com -

#50.木雕師-陳東明網路名片- 三義

作品完全跳脫出傳統雕法,已走出屬於他自己雕刻的路子,也因為作品質樸優雅,刀法俐落,意境脫俗,已成了竹科新貴,建商老闆,公務人員等收藏的對象。 於 data.tacomart.com -

#51.《2020巧雕武藝》三義木雕協會會員聯展

巧雕,是在木雕之中,除了在作品上呈現雕刻刀痕的俐落與精細程度,是最能顯現木雕師底蘊的一項技藝,要如何在具有天然造型的木料上,雕刻出氣韻、動態感, ... 於 www.heydaycac.com -

#52.欣台灣NO.13: 走走苗栗 ─ 三義‧苑裡 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

更多好玩的台灣旅遊訊息請見《欣台灣》三義鄉-三義木雕博物館苗栗三義木雕博物館 ... 亦是三義木雕博物館的建館理念,因此常常舉辦雕刻大師作品個展、木雕師傅現場創作 ... 於 books.google.com.tw -

#53.台灣景點查詢- 三義木雕博物館 - 郵遞區號

台灣景點查詢- 三義木雕博物館. ... 除了展出館藏作品,博物館每月並定期舉辦木雕師傅作品個展及專家學者講座,同時安排雕刻大師現場創作觀摩、研習會、木雕DIY等 ... 於 zip5.5432.tw -

#54.珍藏千件三義木雕謝洧銘留住人才

受日本殖民影響,三義木雕師傅多擅長於花、鳥、龍、鳳、松、鶴等雕刻,通苑與大甲地區的師傅則因地緣與渡海來台的宗教信仰關係,多以漂流木雕刻王爺、媽祖 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#55.2007三義木雕藝術節

三義 幾乎有半數的鄉民以木雕為業,以樟木為主,也用檜木、檀香木等。三義雕刻最有特色的地方,是師傅因材施雕,利用巨根雕成許多生動自然的作品;許多難用的奇根怪枝, ... 於 www.liontravel.com -

#56.三義達摩木雕的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

還有達摩木雕、三義木雕、武達摩木雕、三義木雕茶盤、三義木雕彌勒佛。 ... 三義木雕大師林金順~~武達摩之氣勢磅礡~台灣牛樟 ... 三義木雕師陳東明達摩木雕作品. 於 biggo.com.tw -

#57.三義木雕博物館

博物館內每月都定期舉辦木雕師傅作品各展及專家學者講座,吸引喜好木雕藝術人士聽講,提昇對木雕藝術欣賞的能力,同時安排雕刻大師現場創作觀摩、木雕DIY活動、研習會等; ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#58.木藝軒三義木雕藝術品|傳統手工藝師傅木雕推薦

木藝軒三義木雕藝術品|傳統手工藝師傅木雕推薦. 三義木雕藝術品木雕推薦店. Opening at 10:00 AM tomorrow. Get Quote ... 於 woodsculpture.business.site -

#59.20位木雕師PK手藝點亮三義| 台灣大紀元

記者會現場邀請木雕達人徐明秀進行「飛天財神」創作及琵琶樂手高意涵演奏動聽的「十面埋伏」,為即將登場的木雕節暖身。 三義木雕 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#60.水美木雕街

歡迎有興趣的民眾報名參加導覽活動讓解說員帶領著大家逐一探訪,在面對面的與木雕師傅互動中,對於平常不甚了解的工藝產業有深.2015 · 三義木雕老街說到苗栗三義,第一 ... 於 fnn.floodguard-interreg.eu -

#61.三義國際木雕藝術節9月28日登場 - 好房網News

2013三義國際木雕藝術節將於九月廿八日登場,活動內容包括國際木雕藝術作品展、千人傳藝魯班祭、木雕師傅現場創作、木藝嘉年華等主題體驗, ... 於 news.housefun.com.tw -

#62.苗栗三義二日遊漫步藝術城鎮木雕藝術節博物館喜愛藝術創作者 ...

→木雕街遇見木雕師; →木材製材廠; →鯉魚潭水庫; →龍騰斷橋; → railbike 鐵道自行車 ... 於 wawacold.com -

#63.謝炳金謝洧銘珍藏館

... 敦聘木雕師傅創作,成立典藏館,薪傳木雕藝術的文化資產,營造地方產業新氣象. ... 與藝術家結合,提供平台,把木雕藝術注入活水,奮力地擠入三義木雕圈前幾名, ... 於 www.sywood.url.tw -

#64.珍藏台灣一級木作品謝洧銘留住三義木雕師傅 - 中時新聞網

謝洧銘從小對木雕文化深感興趣,原從事醫療工作仍保有木藝熱忱因此毅然辭職返回三義,承接父親謝炳金的木藝,並在水美街開設「謝炳金、謝洧銘珍藏館」, ... 於 www.chinatimes.com -

#65.木雕發展

同時期,另一名向日本人學習雕刻的李. 金川,則專門學習人物雕塑。其中揚名國際. 的台灣雕刻界大師~朱銘,就是李金川的弟. 子。吳羅松與李金川兩人可說為三義木雕界. 於 www.tncvs.tn.edu.tw -

#66.手語新聞師徒創作傳承「藝道」 三義木雕藝術節精神 - 聯合影音

今年的苗栗縣 三義木雕 藝術節,將在10月初正式登場,由於這幾年,三義的木雕 師傅 逐漸出現斷層,今年苗栗縣政府就以〞藝道〞為主題,強調師徒合作共同 ... 於 video.udn.com -

#67.三義木雕節擊響木琴祈福暖身| 台灣英文新聞 - Taiwan News

(中央社記者管瑞平苗栗縣18日電)2014三義國際木雕藝術節9月27日至10月12在苗栗三義登場,苗栗縣長劉政鴻與在地木雕師今天敲響巨型木琴為活動祈福暖身。 於 www.taiwannews.com.tw -

#68.三義木雕師傅 :: 2021全台活動資訊網

2021全台活動資訊網,台灣木雕大師排名,三義巧雕名人堂,台灣木雕藝術家,達摩雕刻師,李慶隆木雕,李昱進,人物雕刻,木雕刻創作. 於 activity.iwiki.tw -

#69.公告:苗栗場(三義木雕展新局!)

【駐地公民記者盧絃濬/三義報導】三義一直是國人所熟知的木雕重鎮,三義木雕不但為三義帶來許多藝術氣息與商機,也因此帶動地方的經濟繁榮,有不少師傅在 ... 於 www.newtaiwanese.org.tw -

#70.焦點新聞 - TBC台灣寬頻通訊

三義是台灣發展木雕產業重要發源地,吸引各地木雕師傅匯集在此進行創作,為紀錄下珍貴影像資料,三義木雕博物館委託大苗栗新聞製作「三義巧雕名人堂」 ... 於 www.tbc.net.tw -

#71.【師傅】人物神情震攝四方- 劉春金#三義木雕名師

劉春金師傅三義木雕名師台灣木雕工藝師(全台僅31位) 擅於雕刻神像人物,身形表情惟妙惟肖神韻細節恰如其分,莊嚴神情震懾四方春金師傅的樸實、努力、 ... 於 gbytreasure.pixnet.net -

#72.三義木雕師認證制保障木雕品質 - 天秤座法律網

為了提升三義木雕創作水平,苗栗縣國際文化觀光局應木雕協會要求特別辦理,「台灣木雕工藝師」認證,只要通過審查就能獲頒榮譽證書,不但對木雕師來說是一大肯定, ... 於 www.justlaw.com.tw -

#73.尋訪三義:在三億奇木彫相中「吉祥彌勒佛」笑臉 - 台灣旅行趣

第一代老闆與第二代老闆一同在三義地方打拼,每一件作品都堅持原木、手工 ... 黃金池師傅以鳥類雕刻、手工製作聞名,是水美木雕街上無人不知的名師。 於 taiwan.sharelife.tw -

#74.三義木雕大師作品「被遺忘」在公廁外家屬:看一次痛一次

苗栗縣三義鄉1位已故的木雕大師黃國男,生前替水美木雕街,設計了一件藝術作品,近來卻被家屬發現,原本擺在路邊的藝術品,竟然被移到公共廁所旁邊, ... 於 www.ettoday.net -

#75.三義木雕達摩飛搜購物搜尋- 第1 頁

三義木雕大師林金順~~武達摩之氣勢磅礡~台灣牛樟 · 三義木雕師陳東明達摩木雕作品 · 三義木雕師陳東明飛天達摩木雕作品 · 三義木雕達摩始祖雕像 · 松下達摩名師指導雕刻三義 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#76.三義木雕博物館 - 光影瞬間

... 電鋸的木雕師傅大刀闊斧的刻出粗胚,不時聚精會神的凝視著作品,迅速鋸出初步輪廓,再全神貫注的用鑿刀雕刻出冰塊細部。 一年一度的三義木雕藝. 於 topcynthia1.pixnet.net -

#77.2019三義木雕藝術節系列活動:精雕細琢木雕秀 - 博物之島

2019三義木雕藝術節系列活動:精雕細琢木雕秀—木雕師的自由創作 ... 創作者現場創作及展示具個人風格作品,讓民眾不僅可以欣賞雕刻師傅的技藝之餘,還能藉由木雕師本人 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#78.三義木雕的起源與發展

同時期,另一名向日本人學習雕刻的李金川,則專門學習人物雕塑,學成後往苗栗的海線通宵等地發展,後來也教了不少得意門生,其中揚名國際的台灣雕刻界大師~朱銘,就是李 ... 於 sanyi.tacocity.com.tw -

#79.三義木雕博物館 - 苗栗文化觀光旅遊網

除了展出館藏作品,博物館每月並定期舉辦木雕師傅作品個展及專家學者講座,同時安排雕刻大師現場創作觀摩、研習會、木雕DIY等活動,讓遊客在DIY活動中親身 ... 於 miaolitravel.net -

#80.三義木雕藝節雙十連假登場| 中華日報

二十九日三義木雕藝術節記者會,邀請台灣木雕薪傳成就獎木雕大師賴永發、賴俊暐父子師徒聯手現場創作,接力在肖楠木上創作「傲骨」作品,展現木藝薪傳的 ... 於 www.cdns.com.tw -

#81.三義巧雕名人堂-木雕師吳健民 - YouTube

三義巧雕名人堂木雕師串聯影片3 · 三義木雕 拚新生職人翻轉百年產業20211127【台灣向錢衝】PART4 · 《2017府城映像館》巧手粧佛代代傳西佛國(華語字幕版). 於 www.youtube.com -

#82.苗栗三義木雕博物館– Quanx

三義 巧雕名人堂-木雕師官小欽. 三義巧雕名人堂-木雕師劉泰山. 三義巧雕名人堂-木雕師蕭進連. 三義巧雕名人堂-木雕師蔡德裕. 三義巧雕名人堂-木雕師謝江榮. 於 www.artmii.co -

#83.三義木雕- 人氣推薦- 2022年7月 - 露天拍賣

三義木雕 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。(已讓)【3D立體鈦金磚】重油爆閃滿鳳尾瘤花磚山材老料檜木喜諾奇木瘤樹瘤木榴牛樟瘤倒閣土豆瘤 ... 於 www.ruten.com.tw -

#84.2017第304期: 行遍天下10月號 - 第 21 頁 - Google 圖書結果

... 藝市集慢遊體驗鬼斧神工木雕秀木藝體驗-親子DIY活動慢生活品三義更多三義木雕藝術 ... 集結木雕師傅與三義鄉親共同敬拜魯班公,周邊滿滿的系列活動,也為三義慢城與 ... 於 books.google.com.tw -

#85.三義木雕師傅 :: 美食小記者 - iDataTW

美食小記者,台灣木雕大師排名,三義木雕店家,三義木雕體驗,三義木雕價格,三義木雕 ... 最新消息>影音專區>三義巧雕名人堂-木雕師蔡楊吉新竹市人廟宇木雕大師黃龜理關門 ... 於 food.idatatw.com -

#86.三義國際木雕藝術節28日開鑼 - 台灣醒報

【台灣醒報記者徐欽盛台北報導】隨著古箏版的〈小城故事〉音樂,來自三義的木雕師傅們正認真地進行木雕創作,作品栩栩如生,讓參與記者會的觀眾都讚嘆 ... 於 anntw.com -

#87.三義木雕師傅 :: 現在要去哪裡提錢 - morePTT

三義木雕師傅 台灣銀行分行代碼怎麼看 合作金庫atm 華南銀行無卡提款操作 統聯朝馬轉運站時刻表 國泰世華銀行信義分行代碼 台灣企銀東林口分行 渣打銀行民族路 渣打 ... 於 atm.moreptt.com -

#88.木雕產業縱覽三義篇之參 - 苗栗縣政府

吳羅松的. 好友李金川(朱銘最早的. 師父),除了向日本木雕. 老師習藝外,也曾至大甲. 向福州師父巧朝相學習木. 雕,因此精於寺廟及佛像. 雕造,學成後回到苗栗縣. 通霄鎮 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#89.三義木雕

三義 巧雕名人堂-木雕師邱慶松三義巧雕名人堂-木雕師徐肇煌三義巧雕名人堂-木雕師劉威辰展覽自在觀音李秉圭呈坐姿,左腳盤起,右角勾起置於右側。 於 eco-carscenter.be -

#90.可是我很潮!三義木雕不再只是關公、彌勒跟達摩【不一樣的 ...

只是到了這10多年,木料成本持續飆高,一小塊好木頭動輒3、5萬元,年輕藝術師根本連材料都買不起,讓木雕產業愈來愈精緻,卻也愈來愈小眾。所幸這幾年, ... 於 yimedia.com.tw -

#91.台灣印象:苗栗三義木雕 - 人人焦點

除了天然創作外,當時三義木雕還有另一條創作路線,便是李玉藏的雕刻。李玉藏18歲時便拜師學藝,師承在台福州師傅巧朝相。其所專精的雕刻題材爲傳統佛像、 ... 於 ppfocus.com -

#92.【藏藝閣】苗栗三義木雕盛行,通霄鎮昔日也是木雕藝術重鎮。

例如國寶級雕刻大師朱銘就是通霄鎮人;近年來,通霄鎮的木雕師傅鑽研神像、佛像雕刻,與三義的藝術木雕劃分市場區隔,努力找回通霄鎮木雕的原動力。 於 www.cangyigetw.com -

#93.三義木雕街逾50年經驗老匠師們各有擅長

這裡是苗栗 三義 交流道旁,老匠師聚集的「 木雕 街」,在這的每個人都是身經百戰的 木雕 家,有的擅長的雕刻雞,有的則鑽研駿馬,同樣的是,作品都栩栩如生。 於 www.ntdtv.com.tw -

#94.木雕「俗」賣!三義木雕6成大陸貨 - Tvbs新聞

苗栗三義木雕街聞名全台,但是您知道嗎?其中有6成以上都是大陸貨,木雕師傅爆料,大陸木雕師傅工資比台灣便宜,做出來的木雕其實也差不了多少, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#95.餐旅人力資源管理─民宿篇 - Google 圖書結果

三義木雕 之所以出名則是源自木雕師傅的高超技藝,三義鄉的師傅們擅長因材施雕,根據不同的木材,先看出最適合雕成的形狀才下手,不時都有使用巨木原型去細雕成的美麗作品, ... 於 books.google.com.tw -

#96.【專訪】苗栗木雕師傅:偏鄉人口外移不是問題- 三義

而出手購買木雕藝術品的,大多是高收入者。 此外,三義不是只有成天埋首雕刻的木雕師傅,也加入了許多行銷、企業管理的人才,還有許多轉讓木雕 ... 於 www.thenewslens.com