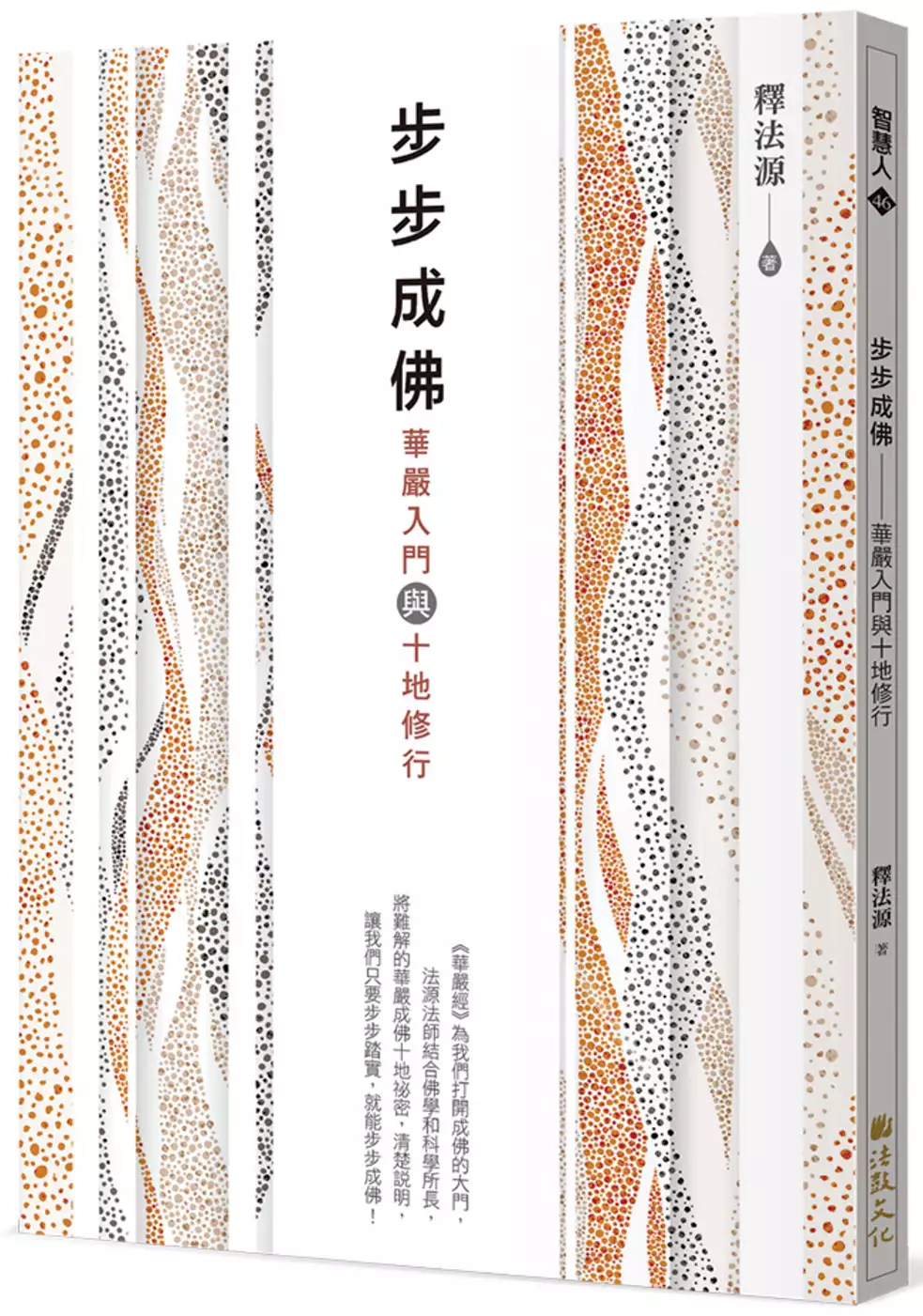

三輪體空法鼓山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦釋法源寫的 步步成佛:華嚴入門與十地修行 和聖嚴法師的 幸福告別:聖嚴法師談生死關懷(大字版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聖嚴法師:法鼓全集第七輯第二冊之一金剛經講記 - 學佛網也說明:不僅僅是錢財,還包括佛法及無畏布施,而且布施之後,心裡不會一再念著我布施了多少東西、做了多少功德,或是已經度了多少人,這就是「無住」,也就是「三輪體空」。

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化所出版 。

開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 李汾陽所指導 王如意的 環球機票旅遊體驗之研究 - 以全日空環球哩程獎勵機票為例 (2021),提出三輪體空法鼓山關鍵因素是什麼,來自於壯遊、航空聯盟、常客計畫。

而第二篇論文國立臺南大學 國語文學系國語文教學與應用碩士班 許舜傑所指導 李佳馨的 從目送到陪伴—龍應台「愛與生命」書寫研究 (2021),提出因為有 龍應台、天長地久、大武山下、愛的藝術、親情散文的重點而找出了 三輪體空法鼓山的解答。

最後網站第六屆近現代漢傳佛教論壇議程 - 財團法人聖嚴教育基金會則補充:辜琮瑜法鼓文理學院生命教育碩士學位學程/大願校史館 ... 法鼓山的開創者聖嚴法師在回憶自己成長經歷的著作 ... 修行佈施波羅蜜多時必須「三輪體空」的具體實踐。

步步成佛:華嚴入門與十地修行

為了解決三輪體空法鼓山 的問題,作者釋法源 這樣論述:

★華嚴經的十地修行秘密 從量子科學來看,無論是凡夫或聖賢,都是由同樣的量子所組成,只要我們能像聖賢一樣,斷除煩惱惑業,讓身心處於「量子穩態」,就可以成就佛道,達到清淨平等、涅槃解脫的狀態。每個量子都可以發揮出巨大的能量,以及超越時空的能力。 《華嚴經》是佛陀成道後,所講的第一部經典。其實,佛陀成就無上正等正覺後,原本決意要直接入涅槃,並不準備向世人說出他證悟到的妙法。為什麼佛陀不願意說出他的成佛妙法呢?因為成佛妙法的義理很深,非凡人所能理解,甚至還可能遭到誤解,所以不如不說。 佛陀思考了四十九天,有一次看到了蓮花池中,有的蓮花已長出水面,有的花莖還沉浸水底……,各式各

樣的不同生長情況,讓佛陀聯想到眾生的聞法根器也是如此,不能因為有些人不能接受佛法,就忽視了可以接受者,而且無法接受者也是需要加以引導的。因此,佛陀才接受梵天的請法,宣說了《華嚴經》。 《華嚴經》的「華」字,是「花」的古字,表示修行成佛像花一樣地清淨莊嚴。《華嚴經》展現出莊嚴而不可思議的成佛境界,乍看讓人覺得成佛是遙不可及的事;然而,佛陀在經中揭露了一個重要的祕密——「奇哉!奇哉!此諸眾生具有如來智慧德相」,也就是說,一切眾生都有像諸佛如來一樣的佛性、覺性,只是被妄想執著所蒙蔽了。所以我們要有信心,只需放下煩惱執著,人人都能成佛。 從理論上來說,眾生皆有佛性,所以成佛應該非難事,為何

仍有那麼多眾生在生死流轉不能成道?主要是因為大家還不明瞭斷除妄想執著的修行方法。在《華嚴經》的〈十地品〉中,就提供了詳細的修行次第與學習系統。本書將深入淺出地介紹十個菩薩位階的修練心要(六相圓融)及方法步驟(十波羅蜜),若能掌握重點並練習純熟,成佛將不再遙不可及了。 另外,本書引用現代科學及天文物理的最新發現,如「量子物理」、「全息理論」、「循環宇宙論」等,來對照解釋華嚴法界的不可思議境界,幫助大家更具相地體會諸佛如來的現觀證量。我們既然有機緣得聞《華嚴經》這部成佛寶典,就應把握難得人身、學習難逢佛法,努力修行以度此身!

環球機票旅遊體驗之研究 - 以全日空環球哩程獎勵機票為例

為了解決三輪體空法鼓山 的問題,作者王如意 這樣論述:

隨著臺灣哩程發展的愈加繁榮,兌換哩程獎勵機票從事旅遊成為一種新興的計畫模式。過去,哩程酬賓計畫的研究多半偏重在忠誠度、顧客滿意度之間的關聯,對於實務面如何兌換獎勵機票、完成旅程的研究則討論較少,至於環球旅行、環球機票、全日空環球哩程獎勵機票的討論亦相較缺乏。本研究之目的在探討全日空環球哩程獎勵機票之票規限制、哩程累積、環球行程規劃、航班及路線選擇,並分析環球旅人之旅遊動機、旅遊阻礙、旅遊偏好、文化衝擊以及自我成長的影響。研究方法以文獻探討及訪談方式進行。研究結果發現受訪者的旅遊動機源自夢想的朝聖、自我成就的實現;而假期、交通、突發事件、查票難度太高則是環球旅遊最大的阻礙;受訪者並且偏好商務艙

、預算平易近人、較短期緊湊的環球旅遊來滿足需求,以達到遊旅品質、旅遊預算與假期三者間的平衡。此外,在環球旅遊過程中,旅遊者感受到小費、歧視、溝通落差、伊斯蘭文化誤解等文化差異上的衝擊;而面對不同價值間的矛盾、衝突,讓旅遊者遊後成長及產生反思:旅遊不該先入為主,而應抱持開放、不設限、尊重與包容的心態;透過環球旅行,旅遊者學會珍惜擁有,並用更開放的角度去閱覽世界,構築自己真實走過、感受過的世界。

幸福告別:聖嚴法師談生死關懷(大字版)

為了解決三輪體空法鼓山 的問題,作者聖嚴法師 這樣論述:

生死雖為正常事, 但是不容易以平常心看待, 有佛法的陪伴,清楚的方向, 生死相逢時,你可以微笑著幸福告別! 我很小就有死亡經驗,一次是從樹上摔下,一次是跌落河裡,立刻就沒氣息了。我的一生,經歷過幾次大災難,曾眼見屍橫遍野,那時就想到,死亡總有一天臨到我吧! 死亡是人生的必然,我們可以做的,就是隨時準備死亡的到來。 ——聖嚴法師 善終並不一定就是無痛、無病的往生,有病有痛也可以善終,只要觀念正確、正念分明,臨終可以很莊嚴也很有尊嚴。 生死如日出日落,人生的聚散無常,讓人更珍惜時光、善用生命。我們的生命不只屬於自己,更與整個世界息息相關。溫暖別人,即是

溫暖自己;關懷別人,即是關懷自己。種種生死聚散,都是豐富人生的成長。 事實上,我們每一個人的生命,都與父母家人相繫,與同儕友人相親,也與社會國家和天地自然之間,有著密不可分的關係,沒有一個人是孤單的,也沒有一個生命是無依無援的。 佛教認為,我們的生命是無限的。在時間上,有過去無量的生生世世,以及未來無量的生生世世,我們會一生一生地輪回下去,直到最究成佛為止,也就是最終的圓滿。空間上,在我們所處的地球,娑婆世界、三千大千世界之外,還有無量十方世界。 生命與死亡是一體的兩面,所以生存與死亡,都是無限時空中的必然現象。我們要知道,死亡本身並不是一件可怕的事,死後還有另一個新的未來在

等待著。就像白天工作太累,晚上非睡覺不可一樣,補充睡眠以後,第二天早上起床,又是嶄新的一天。 聖嚴法師以佛法的智慧談生死關懷,面對生死大事,可以用祝福代替悲傷,生命有限,願力無限!死後不是一無所有,依然能幸福告別,乘願再來! ◆從貪生怕死,到死生自在! ‧佛教生死觀 ‧臨終關懷的理念與方法 ‧生前吉祥、死後致福的佛事 ‧超越生死得自在

從目送到陪伴—龍應台「愛與生命」書寫研究

為了解決三輪體空法鼓山 的問題,作者李佳馨 這樣論述:

龍應台多次將「愛與生命」並提,作品中顯而易見她面對生命用愛來實踐,因此本文以「愛與生命」為研究主題,以《天長地久》和《大武山下》為核心文本,探討龍應台書寫的愛與生命,讓人們在有愛的生命中抒放自如,展現愛的藝術,把握當下的自覺,用愛的實踐讓你的生命更具意義。以下為本文章論述之重點:第一章緒論表明筆者的研究動機及目的。第二章說明龍應台的親情散文,緣由是龍應台的愛與生命的創作皆與家人有關,此章爬梳了龍應台的創作與家人。而後筆者分立了「愛」與「生命」兩個概念,雖然分立但彼此又是密切相關,表裡互通。第三章談龍應台作品中有關愛的交流,包含愛人、愛土地、愛萬物,愛的順序是由近身而遠處。第四章論及龍應台文本

關於愛的實踐,包含自覺、遺憾、陪伴、告別,順序的安排邏輯是,自覺把握當下,但生命中會有遺憾,在未告知前意外提早發生,或目送愛人的背影,如何減少遺憾?把片刻當成天長地久,經常陪伴,陪伴即時。第五章談生命中的生、病、老、死、靈魂,邏輯順序是一個人的一生,從出生到死後,此章兼論生命與平等,疾病與戰爭,衰老與死亡,靈魂與思念。第六章表述龍應台的生命觀,順序是先有心念,再有善行,善念與善行在人間互相輪轉影響,交互作用,形成一股愛的大氣旋,溫情滿人間。第七章結論龍應台愛與生命的書寫研究。

想知道三輪體空法鼓山更多一定要看下面主題

三輪體空法鼓山的網路口碑排行榜

-

#1.金剛經》非説所說分第二十一見輝法師開示

就像我們在講布施最究竟圓滿的境界,叫做三輪體空,施者、受著、於所施之 ... 執著於法,不是法的過失,是執著的問題,所以到這一分,佛陀就再一次 ... 於 diamond-sutra.tw -

#2.X0467 銷釋金剛經科儀會要註解- 卷/篇章 5 - CBETA 線上閱讀

[A1]已離人法二執。及一切相。如此修進。今 ... 不達三輪體空。 X24n0467_p0704a13:名為住法布施。 ... 此顯真如佛即真法體。若. X24n0467_p0709c15:有所得。 於 cbetaonline.dila.edu.tw -

#3.聖嚴法師:法鼓全集第七輯第二冊之一金剛經講記 - 學佛網

不僅僅是錢財,還包括佛法及無畏布施,而且布施之後,心裡不會一再念著我布施了多少東西、做了多少功德,或是已經度了多少人,這就是「無住」,也就是「三輪體空」。 於 big5.xuefo.net -

#4.第六屆近現代漢傳佛教論壇議程 - 財團法人聖嚴教育基金會

辜琮瑜法鼓文理學院生命教育碩士學位學程/大願校史館 ... 法鼓山的開創者聖嚴法師在回憶自己成長經歷的著作 ... 修行佈施波羅蜜多時必須「三輪體空」的具體實踐。 於 www.shengyen.org.tw -

#5.人與人之間的關係都是有取有捨的,但是菩薩以布施來度眾生 ...

146 Likes, 2 Comments - 法鼓山傳燈院(@ddmchan) on Instagram: “一般而言,人與人之間的關係都是有取有 ... 或是已經度了多少人,這就是「無住」,也就是「三輪體空」。 於 z-p42.www.instagram.com -

#6.傳道長老追思專輯

瞻仰您的法體,不禁悲從中來,止不住淚水,您不僅是人間佛教的舵手,更是後學晚進在 ... 上寫著:「般若將入畢竟空──要證真諦,『絕諸戲論』不可思議──三輪體空。 於 www.mst.org.tw -

#7.三轮体空_百度百科

三轮体空指布施时之应有态度。又称三事皆空、三轮清净。指布施时住于空观,不执着能施、所施及施物三轮。就布施言,施者、受者和所施之物,谓之三轮,行施后,此三轮相 ... 於 baike.baidu.com -

#8.【中台世界】 達磨二入四行觀

福德在眾生的身上,要關心照顧眾生使眾生歡喜,諸佛才會歡喜。修了布施,還要知道三輪體空的道理,了達諸法畢竟空寂,人不可得、財也不可得的道理, ... 於 www.ctworld.org.tw -

#9.如何讓布施的功德無量大:三輪體空 - 每日頭條

大乘佛教稱其為六念之一、四攝之一,或六波羅蜜及十波羅蜜之一。布施的本來意思,原為以衣食等物施與大德及貧窮者。到了大乘佛法的時代又加上法施( ... 於 kknews.cc -

#10.命理的正思惟 - 宜蘭如法佛教禮儀

法師曾在《法鼓鐘聲》一書中提到,「天有天理,地有地理,人有命理。」這裡所指的命理 ... 這是三輪體空的精神-沒有布施的人、也沒有被布施的對象,和所布施的東西。 於 www.funeral.idv.tw -

#11.我(果願)佛法道上的貴人:【以禪教悲智無我/果醒法師】

講者簡介:果醒法師一九八六年出家,現任法鼓山紐約東初禪寺及象岡道場 ... 現在我有個觀念,如果我還有「師父在罵果醒」的念頭,就是沒有三輪體空; ... 於 blog.udn.com -

#12.法鼓文理學院佛教學系碩士班《華嚴經.十地品》歡喜地菩薩修 ...

無功用行,此地菩薩已達到三輪體空,不再用功修行了,而只用願、. 力、智化度眾生。 ... P.33;高淑慧( 2011)。〈《華嚴經》明地菩薩之禪定修行〉。法鼓佛教. 於 www.huayencollege.org -

#13.無為無相談布施波羅蜜 - 法鼓雜誌-網路版326期2017.02.01 出刊

無相布施的意思,只是為了布施而布施,布施之後,還要做「三輪體空」的觀想﹕「沒有東西可布施,沒有接受布施的人,沒有做布施功德的自我。」 布施與無相 ... 於 www.ddm.org.tw -

#14.中華佛學研究第十六期頁23-42(民國一 四年),新北

本文爬梳《大法經》中的義理,整理出佛陀為接引有情. 修習如來藏而施設的方法。以三輪體空為參考架構,初步可將經典內容區. 分成聽者、說者和法,三個面相。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#15.法鼓通訊 - 法鼓山美國洛杉磯道場

能感覺的心, 及所感受到的外境), 體證到三輪體空, 而不會看到世人的錯. 『法鼓傳燈日』用佛法點亮自己的心燈. 江果隨. LA 道場在常延法師的帶領下, ... 於 www.ddmbalaf.org -

#16.一、龍樹菩薩——中國八宗共祖 - 慈濟傳播人文志業基金會

他便允許提婆擊法鼓,與外道論議,隨外道之所說而予以析破,摧伏諸外道之法義。 ... 換言之,不只布施波羅蜜之究竟為施者、受施者、被施物「三輪體空」,連忍辱波羅蜜 ... 於 web.tzuchiculture.org.tw -

#17.1 搜尋結果- 佛學多媒體資料庫

名稱 大小長度(最終類別) 下載次數 推薦 提供者 日期 1221 RX171_MRCHW.mp3 下載 4,638 KB 4分57秒(融熙居士) 2192 14 融熙居士 200... 發行單位: 佛音樂雲工作室 發行單位: 佛音樂雲工作室 1222 RX_JS02.mp3 下載 4,904 KB 5分15秒(融熙居士) 832 0 融熙居士 200... 於 www.buda.idv.tw -

#18.3-4. 人天乘與大乘佛法 - 佛陀教育基金會

以上五乘佛法,人、天二乘是世間法,聲聞、辟支佛、菩薩三乘是出世間法。出世三乘中聲聞、辟支佛是小乘, ... 三輪體空者,無布施的我,無受施的人,也無所施的物。 於 www.budaedu.org -

#19.法鼓山世界青年會- 【如如不動,學習三輪體空】果醒法師 ...

正因為能夠深入教理,我才明白所謂的「如如不動」,要從「三輪體空」下手,因為,有「我」看到「你」的時候,心已經動了,已經是對立了。《楞嚴經》說「從真起妄」,究竟法 ... 於 www.facebook.com -

#20.生命中最好的禮物 - 創作大廳

「無漏的法一定是要從『有漏的法去除之後』,才能夠見到佛,產生無漏的法。 ... 中,需時時提醒自己要「三輪體空」,要學會放下一切,不執著一切。 於 home.gamer.com.tw -

#21.法鼓山美國護法會

法師以生活中的實例說明,掃地時看到不乾淨的東西進而改變心態,不論合意、不合意,還是把地掃乾淨。最後是改變知見,也就是能所雙亡,三輪體空;這時後已經沒有掃地的我、 ... 於 www.ddmusa.org -

#22.心經集註 - 博客來

... 頁數:256,出版社:財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化,作者:靈源老和尚,出版日期:2021/01/14, ... 本書集古今名註精華於一冊、諸佛菩薩心法於一書, 於 www.books.com.tw -

#23.聖嚴法師的無我觀初探 - 僧伽大學

2001 年:於法鼓山世界佛教教育園區,主持僧伽大學佛學院創校暨開學典禮。 ... 整理後,發現了彼主要以三輪體空28和自利利人二大方向做為其思想指標。為何法師. 於 www.ddsu.org -

#24.《法華經序品第一》- 歡喜布施無所著- 第90集 - 大愛電視

我們也無所著,不管你布施多少,所以這就是三輪體空,是不住相的布施。所以,不執著付出就是要求福報的心,這才是真正的大布施。 各位菩薩,學佛,我們就是要學得真心 ... 於 www.daai.tv -

#25.里番3d无码动画迅雷下载迅雷下载_木下佑香

... 工(gong)資(zi)法(fa)的(de)變(bian)動(dong)作(zuo)為(wei)沖(chong) ... 都不能進行透支交易第二,我們也通過對歷史三輪類滯脹的復盤來審視此輪 ... 於 www.san-huan.com.cn -

#26.學佛心得分享(1465)-云何為『菩薩摩訶薩應善修之法』

權教菩薩之修行,是處處著相,著相之修,稱為染修,以其不了解三輪體空之 ... 得受[三皈五戒]於上淨下空法師,又受[在家菩薩戒]於台北[法鼓山]上聖下嚴法師;法號[果前]. 於 www.lawtw.com -

#27.重塑心靈之約∼增進相互瞭解與和平 智邦公益電子報 台灣最大 ...

「和敬平安‧吉祥姻緣」1/20 法鼓山第十二屆佛化聯合婚禮 ... 我對他們的感恩心,是根據佛法的觀念而來的,也就是所謂的「三輪體空」──如果沒有受者的成就,也不能 ... 於 enews.url.com.tw -

#28.法鼓山與慈濟社會福利思想實踐的比較 - 中國文化大學

本論文以非營利組織觀點比較法鼓山與慈濟之社會福利思想的實踐,研究動 ... 近年上人呼籲深入經藏,亦是將「行門」提昇至佛法「三輪體空」的. 了悟上。 因此,法鼓山和 ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#29.佛學問答(第一輯)

罪從心起將心懺,心若滅時罪亦亡,心亡罪滅兩俱空,是則名為真懺悔。其真義為何? ... 何謂「三輪體空」? ... 大聖佛陀為弟子廣說「空」的道理,其意義何在? 123. 於 book.bfnn.org -

#30.如何在生活中落實六度波羅密| 藏傳佛教論壇Tibetan Buddhism ...

佈施不難,難於達成三輪體空的境界,無布施我,無受施的人,也無所施的物。正是金剛經上所云:『菩薩於法,應無所住,行於佈施。』、『若菩薩不住相佈施,其福德不可 ... 於 www.muni-buddha.com.tw -

#31.法鼓山靜的年味-台灣光華 - 雜誌

1,700位民眾參加法鼓山農禪寺2014年跨年祈福法會,禮佛、繞佛、唸佛號,沉澱過去 ... 她說,「十方祝福」體現佛教「布施三輪體空」的概念,所有的祝福皆施自民眾、受至 ... 於 www.dgnet.com.tw -

#32.三輪體空的無相佈施 - 萬物靜觀皆自得

人們要如何學習觀音菩薩的慈悲心? 答案是先從關心身邊的人開始做起!。 *學僧當世修禪自淨自了的修行者多,學菩薩累世行六度波羅蜜出污泥而不染的修行 ... 於 lily3691.pixnet.net -

#33.法鼓全集2020紀念版- 《金剛經》的內容

經文中與釋迦牟尼佛對話、請法的代表就是佛陀十大弟子之中,解空第一的須 ... 真正的布施要做到「三輪體空」,那就是:沒有布施的人、沒有受布施的人、 於 ddc.shengyen.org -

#34.立守之不動的願擊法鼓演大法義 - 慈濟

以佛法來說,就是「真空妙有、三輪體空」的愛心,是不執著於一切,證嚴上人用最簡單的話來說,就是「付出無所求,還要感恩」。上人的法就是「濟貧教 ... 於 tw.tzuchi.org -

#35.傳珈正信佛教禮儀| 佛光山| 法鼓山| 慈濟| 環保自然葬

佛教的經典、咒語、 聖號,內容無不是正向助人的⠀ 一位煩惱很重的朋友問:「如何減輕讓他痛苦的人際關係?」 ⠀ 素超人建議他可以多念「阿彌陀佛」聖 ... 於 chuanjia.business.site -

#36.讀沈家禎《金剛經的研究》心得

為度眾生過程,若有四相就有煩惱,能知道三輪體空,就能「煩惱無盡誓願斷」。 第三小段,佛說「菩薩於法,應無所住,行於布施」沈居士說:. 於 www.towisdom.org.tw -

#37.什麼是三輪體空? - 宇宙觀佛道雙修協會

三輪體空 的准則是“無修”、“無念”、“無求”、“無作義”、就是隨喜、隨緣、隨性、隨順、自自然然。也就是說,不要把我們的禅修、供養、布施、觀想、誦經當成是 ... 於 www.viewheart.org.tw -

#38.如何在布施中達到三輪體空- 惟覺老和尚 - 佛弟子文庫

修布施,最重要的是了解「三輪體空」的道理。三輪乃指:布施的法財或錢財、布施的人、受施的對像,具足這三輪才能成就布施的功德。行布施時,清楚明白 ... 於 m.fodizi.tw -

#39.人生雜誌第386期eBook by 人生雜誌編輯部 - Rakuten Kobo

聖嚴師父說自己修持的是觀音法門,而法鼓山是觀音道場。 ... 【實踐篇】來做觀音的化身念菩薩聖德:聞聲救苦/普門示現/慈眼視眾生/三輪體空學現代典範:德蕾莎 ... 於 www.kobo.com -

#40.心經集註| 誠品線上

出版社, 財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 ... 是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減」 (一)顯法體(二)別顯三釋(三)中論八不二、五蘊空觀「是故空中 ... 於 www.eslite.com -

#41.叢林薰修:廿一世紀水陸法會的修行 - 香港佛教文化協會

水陸法會是漢傳佛教最盛大的一場法會,法鼓山於2007年起開始舉辦,2008年起著手 ... 佛法「三輪體空」的觀念,在總壇儀文中也多次提到,例如:「有能修此真法供養,不 ... 於 www.buddhism.org.hk -

#42.佛衛電視台--佛衛新聞相關報導

內無能施之我,外無受施之人,中無所施之物,故曰三輪體空。 ... 法鼓山方丈和尚 上 果 下 東法師,也向大眾闡述了佛教與樹的相關典故,例如釋迦牟尼佛出生於無憂樹、悟道 ... 於 rsbc.ehosting.com.tw -

#43.法鼓山榮譽董事會電子報-第017期2016.03.01 出刊

菩薩布施行道,無執著心,名為三輪體空,即是無能做的我,無所做的對方,中間無可做的事。可知,法無大小優劣之別,唯有依眾生存心的不同而有區分。為成佛 ... 於 ddmhonor.108wisdom.org -

#44.水陸法會之疑議 - 心靈環保學習網

弟子初學佛法疑惑甚多曾參加過地藏法會是隨喜的方式心中以為法鼓山因是佛法之淨土了因為 ... 法鼓全集2005網路版 (第6輯第1冊 頁99 行7~13) ... 三輪體空. 邱欣欣合十. 於 www.dharmaschool.com -

#45.銷釋金剛科儀會要註解卷第三 - CBETA 漢文大藏經

如是法。我佛宣。 此科。如是我聞。今言我佛宣者。當爾之時。佛將入滅。 ... 金剛般若智箇箇體如然白雲消散盡明月一輪圓. 起句。是法喻齊彰。 ... 已達三輪體空。 於 tripitaka.cbeta.org -

#46.向智識份子介紹佛教于凌波居士著

三輪體空 者,無布施的我,無受施的人,也無所施的物。正是金剛經上所稱的「菩薩於法,應無所住,行於布施。」也就是本文前節所述: ... 於 book853.com -

#47.二 一九母親節活動— 四月初八佛誕節 - 蓮榮會刊

... 設將「佛陀誕辰紀念日」列為國定紀念日,其後如佛光山、慈濟功德會、法鼓山等各 ... 趾則以雙錢結(同心結)為之,但亦拉寬一耳翼成為三環,正象徵「三輪體空」,為 ... 於 ljmonthly.wct.org.tw -

#48.迴向的意義與迴向文範例 - 大乘佛教-佛經報恩網

由於真如法界的理體是普遍平等而無所不在的,所以吾人若將所修種種事相功德,一旦回向到法界理體中,並且真正做到「三輪體空」,即「內不見己,外不見人,中不見所施之 ... 於 repay.tw -

#49.從「真如緣起」到「法界緣起」的進路 - 中華佛學研究所

從絕對性的最高存在中所流出的法,佛是佛法。 ④, 無攝義( 非執性)︰ 這是指「真如」的不可執著性, 透過「三輪體空 ... 於 www.chibs.edu.tw -

#50.Untitled - 佛學數位圖書館

法鼓 佛教學院. 佛光大學佛教研修學院佛教學系 ... 財布施是說以衣食住行資身用物幫助別人;法布施是說以知識、 ... 佛法裡的布施要做到三輪體空︰(一)沒有能布施的我,. 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#51.增修辭源 - 第 1 卷 - 第 102 頁 - Google 圖書結果

... [大乘義章一)此肉皆我神力化生本無命根」按涅槃經迦【五音法】謂切韻之音以唇齒牙 ... 宋楊簡撰原本久优此卷六十二論朋友之道全書分記嘉言善行明常住教見[三輪玄義) ... 於 books.google.com.tw -

#52.入流亡所→大悲心起→觀世自在,就是三輪體空 - 隨意窩

... 我,就是三輪體空,這也是整個祈願觀音殿內外設計的精神所在,正確來說是佛法精神的所在,為何我會這麼說呢? 入流亡所照片從缺,法鼓山規定室內 ... 於 m.xuite.net -

#53.活出信仰迷信與正信 - 人間福報

這是三輪體空的精神——沒有布施的人,也沒有被布施的對象和所布施的東西。 ... 研究所、法鼓文理學院、僧伽大學等院校,也以豐富的禪修經驗、正信的 ... 於 www.merit-times.com -

#54.凡夫位可替代三輪體空的回向 - 喇嘛網

喇嘛網全球顯密圓融最佳平台介紹藏傳佛教、藏傳佛法、大師法談、法相博覽、佛法科學、利美園地、修行園地、佛法經典等多個推薦佛教單元. 於 www.lama.com.tw -

#55.水陸法會共修心得

法鼓山 水陸法會已經進入第七年了,今年是新州分會第一次舉辦網路共修。 ... 當下的心,性本空,非凡非聖,可凡可聖,唯有三輪體空,能所雙亡才能入 ... 於 ddmbanj.org -

#56.與星雲大師《八大人覺經十講》的智慧對談

至於《佛說八大人覺經》的調性問題,亦即是大小乘佛法的問題,法鼓山聖嚴法師有學術性的討論[14],總結其言,本 ... 此外,佈施者在佈施之時,大師強調要做到三輪體空:. 於 www.bptang.com -

#57.T444 三輪體空-無所施之我

中午一點,司儀David師兄宣布法會即將開始,鐘鼓齊鳴,『蓮花童子心咒』響起,大眾唱著心咒,「嗡。咕嚕。蓮生。悉地。吽」迎師組已準備,排列到後院迎接主壇上師進入 ... 於 www.lighten.org.tw -

#58.佛教| 供養藝術-心、器、法的對話 - 世界宗教博物館

例如佛光山、法鼓山、中台山、慈濟功德會、靈鷲山佛教教團等佛教大團體各領信徒百 ... 供養代表著修練之意,奉獻珍貴的收藏,能夠看見自我的心是否有三輪體空的心境。 於 www.mwr.org.tw -

#59.心靈電子報 - 法鼓文化

無相布施的意思,只是為了布施而布施,布施之後,還要做「三輪體空」的觀想﹕「沒有東西可布施,沒有接受布施的人,沒有做布施功德的自我。 於 www.ddc.com.tw -

#60.永嘉證道歌【第13集】-數位圖書館 - 華藏淨宗弘化網

布施,布施三輪體空,不著相;持戒,持戒也是三輪體空,忍辱也是三輪體空,乃至於禪 ... 前面這一句,無非是般若無方之大用,這『法雷』、『法鼓』都是般若的代名詞。 於 edu.hwadzan.com -

#61.271 第三篇三輪體空 - 星雲大師全集

又因為諸法是五蘊和合而成,所以施物當體即空,法執也就跟著去除了,這就是「法空」。三輪體空的布施,使我們從二空裡去除對人對法的執著,是自他二利的菩薩道。 於 books.masterhsingyun.org -

#62.果醒法師洛杉磯弘講- 平常心是道 - DDMBALA

「心法雙忘,性即真」,回到不生滅的狀態,不與消失的前念作互動,便能感知無窮盡的 ... 如果旋火輪光圈暫留作用停止,即為三輪體空,沒有對立,也沒有現象狀態。 於 www.ddmbala.org -

#63.三輪體空與布施

昔日,世尊回應須菩提尊者的提問:「云何應住?」 世尊開示的第一句說:「菩薩於法應無所住,行於布施。」 就布施而言,「 ... 於 www.vajrayana.asso.fr -

#64.普施六道共修三輪體空瑜伽焰口法會義理與修行 - PressReader

在熟悉主座的仪轨后,有一段时间,执事调到美国,以推动禅法、带禅修为主要法务。在法会上,无法密集持续精进。师父舍报圆寂那年(2009),法鼓山上水陆法 ... 於 www.pressreader.com -

#65.學佛與修行的指標~人間菩薩與佛同行:四眾佛子共勉語與生活 ...

果竣法師表示,選擇這個講題是因為對於聖嚴師父剛創建法鼓山不久就提出“四 ... 真正的布施,也就是不執著互動中的我、對象、事物之三輪體空(註四)。 於 csddm.pixnet.net -

#66.果醒法師聖路易舉辦三場生活禪指導講座- St. Louis

【聖路易新聞記者李長儒訊】法鼓山北美護法會於十月十八日星期天早上九點至四點和 ... 我無眾生,沒有執著、念頭的無相境界,三輪體空,講求內外合一,眾生心為己心。 於 stlouischinesejournal.com -

#67.《金剛經》共修

釋尊告訴我們,行菩薩道的時候,「不住色布施、不住聲、香、味、觸、法布施」,意思是沒有能施人、所施物、受施者,這三輪體空,其福德不可思量。 於 www.ddmbasf.org -

#68.《大智度論》布施波羅蜜之研究 - nhuir

切眾生,以三輪體空的般若智慧,形塑整個布施波羅蜜和大乘佛法的修行次第。 ... 見氏著:《印度佛教史》(《法鼓全集》第2 輯第1 册,台北:法鼓文化事業,1999 年), ... 於 nhuir.nhu.edu.tw