不壓頭髮安全帽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麗.塞爾斯寫的 大難之後:留下來的我們如何修復心碎,活出不被悲劇擊垮的人生 和黃信恩的 體膚小事(增訂新版)(博客來獨家簽名版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站安全帽戴久會禿頭?醫師揪出害你掉髮的魔鬼藏在這也說明:也有民眾表示早上出門前才洗過頭,但中午頭皮就嚴重出油,毛囊會不會被油脂阻塞而造成掉髮?此外,若洗髮精清潔力不足或經常做頭髮造型等,會不會傷害頭皮而讓頭髮長不出來 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和九歌所出版 。

玄奘大學 中國語文學系碩博士班 羅宗濤所指導 許炳坤的 哪吒在台灣民間造型之研究 (2012),提出不壓頭髮安全帽關鍵因素是什麼,來自於哪吒、造型、民間信仰、電音三太子、文創。

最後網站髮型影響旅遊心情99%!旅遊拯救頭髮的四大祕訣則補充:頭髮 不好看就覺得心很煩而且拍照起來也很難看,這跟毀了有什麼兩樣! ... 我最討厭被安全帽壓過之後的髮線,會變得非常明顯的白白一條,看起來很死很 ...

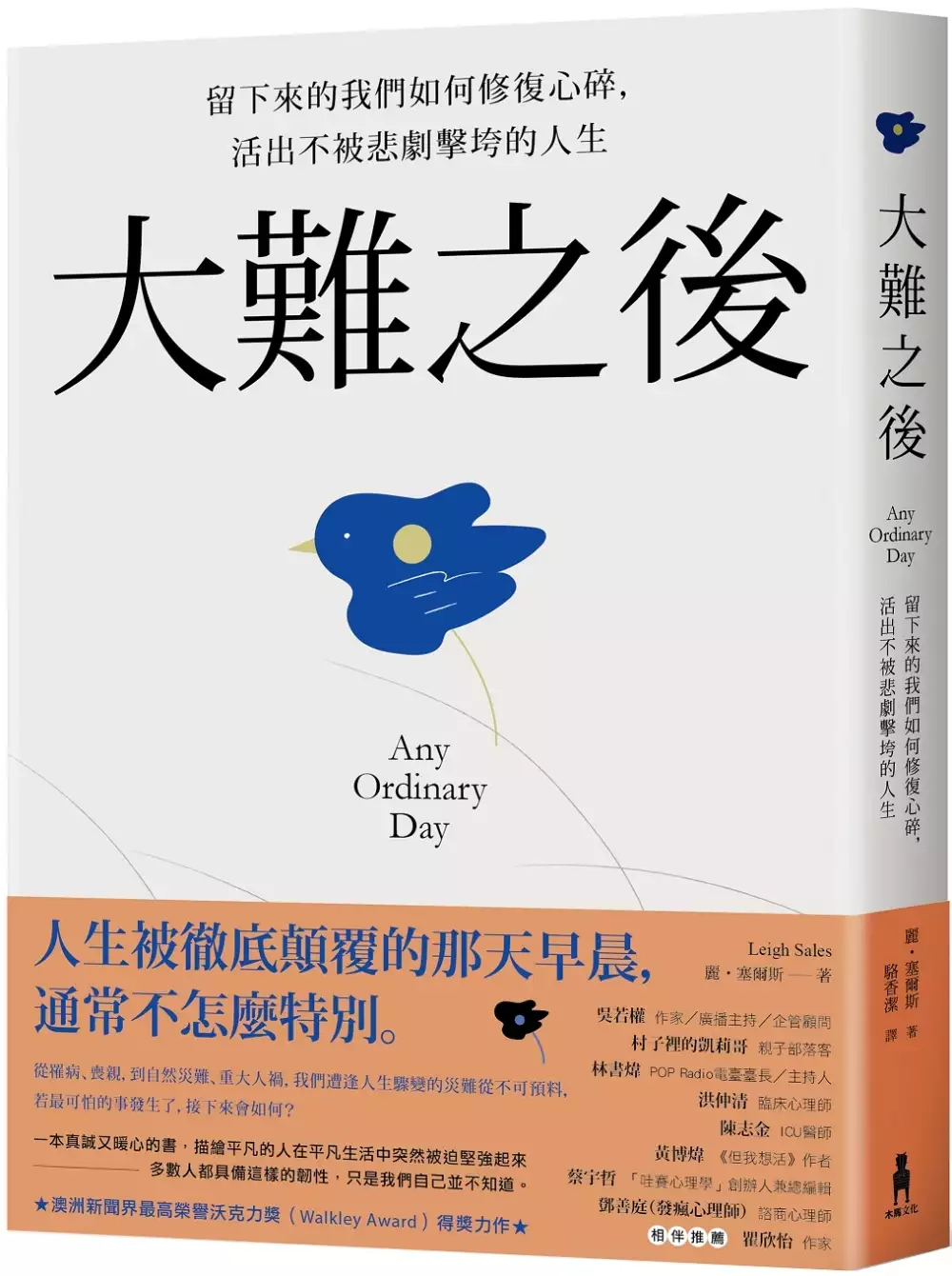

大難之後:留下來的我們如何修復心碎,活出不被悲劇擊垮的人生

為了解決不壓頭髮安全帽 的問題,作者麗.塞爾斯 這樣論述:

★2019年澳洲新聞界最高榮譽沃克力獎(Walkley Award)得獎力作★ 「人生被徹底顛覆的那天早晨,通常不怎麼特別。」 從罹病、喪親,到自然災難、重大人禍, 我們遭逢人生驟變的災難從不可預料,若最可怕的事發生了,接下來會如何? 一本真誠又暖心的書,描繪平凡的人在平凡生活中突然被迫堅強起來 ──多數人都具備這樣的韌性,只是我們自己並不知道。 生命的脆弱本質在於,我們無從預料災難何時到來: ‧他和妻子被土石流活埋,65個小時後僅他一人獲救 ‧她的男友死於橫禍,幾年後兒子又因意外過世 ‧他親眼目睹,自己妻女成了隨機槍擊案的罹難者…… 當人們

遭逢命運捉弄,面對人生無常,該如何繼續生活下去? 透過本書溫柔而篤實的訪談與省思,在一段又一段真實經歷中, 見證人性的堅韌與希望,思考人類的情感連結,看見悲劇的正面意義。 身為記者,麗‧塞爾斯經常遇到經歷人生最慘時刻且被媒體環伺的人物。一連串的災難新聞,加上自己也跟死神擦身而過,使她開始思考我們每個人遭受重大人生打擊的可能性有多高?什麼是我們最害怕的?這些災難如果有其意義,那又會是什麼? 塞爾斯深入淺出地介紹了人類大腦如何處理恐懼與悲傷的最新研究,並提出我們常因尷尬而忽視的問題。她更親自採訪當事人,並廣及相關人員,諸如陪伴者(神父、諮商師)、相關行政人員(警察、法庭人員、

死因裁判官)、新聞報導者,甚至是政治領袖(澳洲前總理),從各種面向引領我們思考人類面對災難時的行為及其意義,並且找尋「創傷後成長」的可能。此外,她也坦率吐露自己因應人生驟變的感悟。 這些訪談中所透顯的人類韌性足以撫慰人心,並湧升溫暖的力量,讓我們意識到:在這個充滿不確定與存在危機的世界裡,可怕的遭遇不會消滅生命裡所有的美好。而我們能做的,就是彼此陪伴,好好享受每一個平凡時刻。 本書將無人願意遭逢的悲劇,淬鍊成獻給所有人的珍寶,帶領我們思索: ‧意外遭逢災難的人們如何繼續生活?為什麼有些人復原得比較好? ‧萬一我的人生一夕變色,該怎麼做才能走出低谷? ‧重大悲劇發生後,我

們如何避免集體創傷,發揮集體復原力? ‧倖存者為何願意接受記者採訪?新聞從業人員如何避免犯下缺乏同理心的錯誤? 相伴推薦 吳若權 作家/廣播主持/企管顧問 村子裡的凱莉哥 親子部落客 林書煒 POP Radio電臺臺長/主持人 洪仲清 臨床心理師 陳志金 ICU醫師 黃博煒 《但我想活》作者 蔡宇哲 「哇賽心理學」創辦人兼總編輯 鄧善庭(發瘋心理師) 諮商心理師 瞿欣怡 作家 「本書感人且靈敏地描述了,當悲劇發生時,在我們內心生活中那些深刻且不可逆的轉變。」——《衛報》(The Guardian) 「透過書中人物的經歷和感受,更能真實領會

人生沒有劇本,並了解遭逢創傷後我們還是可以找到方法繼續前進,走出灰燼。」──蔡宇哲 「哇賽心理學」創辦人兼總編輯 「每個災難的日子都是平常的日子,藏在心中的美好會隨著你的復原力而重生,這本書將陪伴你面對每次的跌倒與重新開始。」──鄧善庭(發瘋心理師) 諮商心理師 「遇到困頓後,當事人不但自己癒後重生,也帶給旁人力量,這一直是當事人送給我最珍貴的禮物。推薦這本書,祝願您能一起領略這種成長與生命的韌性。」──洪仲清 臨床心理師 「塞爾斯深入而勇敢地探索,在最悲慘的人生境況裡,找到希望、勇氣與仁慈。她不但溫暖,而且充滿智慧與謙卑。」——安娜‧方德(Anna Funder),《祕密警

察國度》(Stasiland,暫譯)作者 「塞爾斯維持一貫的清晰視角與正直,將我們最深的恐懼層層剝除,邀請我們跟她一起發現:能夠拯救我們的,正是這種思考人類思維的能力。她為我們提供了極有價值的一本書,猶如黑暗中的明燈。」——莎拉‧克勞斯諾斯坦(Sarah Krasnostein),《創傷清潔工》(The Trauma Cleaner,暫譯)作者 「面對意外,我們總有百般悔恨及無奈,但改變心態卻總能使自己在逆境中逐漸茁壯。」——黃博煒 《但我想活》作者 不完美的日子,努力完美過就好。——村子裡的凱莉哥 親子部落客 作者簡介 麗.塞爾斯Leigh Sales 澳洲廣播

公司(ABC)時事節目《7.30》的主持人,也是澳洲備受崇敬的記者。她在二○○六到二○○八年擔任ABC的國家安全通訊記者,二○○一至二○○五年擔任ABC的駐華盛頓記者,報導了九一一事件之後數年的重大相關新聞。 塞爾斯主持的時事節目《7.30》是ABC的招牌節目,她在節目上訪問過數十位世界領袖與名人,包括希拉蕊.柯林頓、東尼.布萊爾、亨利.季辛吉、達賴喇嘛、披頭四成員保羅.麥卡尼、美國音樂人派蒂.史密斯、演員哈里遜.福特、李奧納多.狄卡皮歐與茱莉.安德魯斯。澳洲尚在人世的歷任首相都接受過她的訪問,而她也是報導ABC聯邦選舉新聞的不二人選。 二○○五年,她的關塔那摩灣拘押中心相關新聞使

她榮獲澳洲新聞界最高榮譽沃克力獎(Walkley Award)。此外她的卡崔娜颶風實地報導也使她再度獲得沃克力獎的提名。 二○一九年,她因為對廣播新聞界的貢獻獲頒澳大利亞勳章(Order of Australia)。 曾三度獲得沃克力獎肯定的塞爾斯也是個作家,著有Detainee 002、On Doubt與暢銷書《大難之後》,並與政治評論家安娜貝爾.克萊柏(Annabel Crabb)共同主持熱門Podcast節目《Chat 10 Looks 3》。 獲獎紀錄 二○一九:沃克力獎(著作《大難之後》) 二○一九:澳大利亞勳章(廣播媒體的傑出貢獻) 二○一二:沃克力獎

(廣播與線上訪談) 二○○七:喬治孟斯特獨立新聞獎(George Munster Award)(Detainee 002) 二○○五:沃克力獎(最佳時事報導:關塔那摩灣拘押中心) 譯者簡介 駱香潔 清華大學外語系,輔仁大學翻譯學研究所,專事中英翻譯。譯作包括《無形資產》、《性格販子》、《認識自己的身心系列》(行路)、《前世業力清理法》(橡實)、《靈魂小語:給失親者的話》(宇宙花園)等等。 賜教信箱:[email protected] 前言 直視太陽 第一章 我也可能碰到 第二章 風雨同舟 第三章 風暴中心 第四章 支持的力量 第五章 新的常態

第六章 走出灰燼 第七章 平凡歲月 謝辭 前言 直視太陽 人生被徹底顛覆的那一天早晨,通常不怎麼特別。你張開眼睛,起床,吃早餐,換衣服,出門,腦子忙著運作。走出大門,沒有因為任何異狀而惴惴不安。後來再次描述這段經歷時,你會先從這個看似平凡的早晨說起,這種「平凡」在事後反而顯得不可思議。用這麼平凡的方式開始的一天,怎麼會發生如此重大的打擊? 二○一四年底,有兩個這樣的日子佔據了媒體關注。這兩天發生的事件超乎想像,以至於跟事件毫無關聯的我們也感到驚惶失措。一件發生在十一月二十五日下午,春光明媚,年輕的板球球員菲利浦.休斯(Phillip Hughes)在比賽中被板球擊中

而身亡。另一件發生在十二月十五日的早茶時間,一名槍手闖入一家位於雪梨的咖啡館,挾持了十八名人質,有兩名人質在這場事件中喪命:凱翠娜.道森(Katrina Dawson)與托里.強森(Tori Johnson)。 從小就打板球的休斯一如往常,在上場前穿戴了護具。道森是個律師,她只是下樓買杯熱巧克力。強森像平常一樣忙著咖啡館的工作。改變人生軌道,離開這條高速公路的最後一個路標在哪裡?宇宙彷彿故意欺騙他們,沒有警告他們今天應該待在家裡。如果宇宙(或是命運、運氣、上帝、機緣巧合,任何類似的名稱)沒有特別優待他們,或許也不會特別優待你我。 我們在做某些選擇的時候,心裡很清楚它們將會改變人生方

向:結婚、生子、換工作,並期待這些決定帶來怎樣的結果。那場板球意外和林德咖啡館(Lindt Cafe)的挾持事件之所以令我們感到不安,是因為他們在災難發生前做的選擇都很微不足道,幾乎不值得多慮。哪個家庭會想到送兒子去打板球而不是踢足球的決定將影響兒子的性命?如果跟朋友喝杯熱飲都成了攸關生死的決定,誰還能正常生活?我們每一天都毫不猶豫地做出類似的選擇,不知道這些選擇會帶來怎樣的結果,但這種無知反而是一種幸福。 由無關緊要的決定凝聚而成的神祕力量,將在未來的某個瞬間互相碰撞,我們無力阻止。有些神祕力量已在軌跡上航行多年,有些則是幾分鐘前才出發。它們對富人和窮人、強者與弱者一視同仁,毫無歧視。

從理智上理解這一點很簡單,但若是用尖銳的現實角度切入,會讓人打從心裡感到不舒服。二○一四年底的這兩個新聞事件突顯出「活著」的真義,一個既美好又恐怖的事實:我們永遠無法預測未來。 當了二十五年記者,每天旁觀這種無差別的天災人禍,對我來說是工作的一部分。從一九九一年二月,我在昆士蘭科技大學(Queensland University of Technology)聽的第一堂新聞寫作課開始,我就知道自己已找到適合的職業。跟新聞工作有關的一切,我都喜歡:與人交談、寫報導、思考頭條、編輯內容、在有期限的壓力下研究各種主題。每次跟法律系、會計系的朋友一起坐在自助餐廳裡吃午飯,我都會在心裡偷偷感到得意,

因為跟我比起來,他們上的課聽起來都很無聊。現在對新聞的感覺依然沒有變,我努力提醒自己不要忘記,能做自己這麼喜歡的工作真的很幸運。 我當菜鳥記者的時候,水災、旱災、法庭案件、抗議遊行、警方突襲、兇殺案的審判、環境問題、遊民的愛心午餐、布里斯本農業嘉年華(Royal Brisbane Show)、衝浪意外、體育醜聞、政客垮台等各種新聞都跑過。很快地我就發現一件事,我不喜歡追逐救護車或天災人禍、面對悲劇和痛苦。一九九四年我在九號頻道(Channel Nine)服務,有一次我輪值擔任夜班採訪主任,聽到警方的無線電說,有兩名消防員在黃金海岸的民宅救火時罹難。攝影師把現場畫面傳給在新聞編輯室值班的我

,他拍到消防員的遺體從房子裡送出來的影片,我的工作就是幫明早被指派寫這則新聞的記者一一列出關鍵畫面。當下我十分確定,這已是我接觸死亡的極限。漸漸地,我盡量爭取採訪政治新聞,因為處理政治上的悲劇比處理真正的悲劇更自在。 記者生涯的頭十年左右,我採訪過各種新聞。神奇的是,我幾乎不曾親身接觸真實的恐怖。我沒去過死者或傷者還沒從車內移出的車禍現場,這是許多年輕記者跟警察必定會經歷過的事。我從未被派去戰區。我極度欽佩報導這些題材的同事,因為我知道自己不但欠缺勇氣,個性也不適合。 二○○一年底,九一一事件剛過沒多久,我擔任澳洲廣播公司(Australian Broadcasting Corpo

ration,簡稱ABC)的北美特派員。雖然未徹底避開災難新聞(我曾被派去紐奧良報導災情慘重的卡崔娜颶風),但我報導的主要還是與伊拉克和阿富汗戰事有關的政治議題,還有澳洲人大衛.希克斯(David Hicks)被囚禁在美軍關塔那摩灣拘押中心(Guantanamo Bay detention center)的新聞。我採訪在戰爭中去世的人們的家屬,也曾多次造訪關塔那摩。對我來說,這些採訪工作並不痛苦。因為我跟這些採訪對象不一樣,幾天後就能回到原本的正常人生。 過去十年我擔任新聞主播,大多待在攝影棚裡工作。我主持的節目叫《7.30》,這是ABC的夜間帶狀時事節目,也是電視台的招牌,是我引以為傲

的節目,我深深敬佩每一位同事。身為主持人,我訪問的對象有些意氣風發,有些陷入谷底。雖然坐在有空調的攝影棚裡既舒服又安全,但是每晚被不幸的消息包圍依然是件痛苦的事,每星期至少有兩個晚上播報的新聞令我鼻酸。 以二○一六年三月為例,《7.30》報導了天主教神父性侵兒童、煤礦工人因為黑肺症(black lung)而慘死、熱帶氣旋肆虐斐濟、安養院的照護員虐待老人、保險公司拒絕賠償急需幫助的保戶,儘管他們準時繳交保費、舞蹈老師性侵兒童、知名游泳選手罹患黑色素瘤(melanoma)、五百名煉油廠員工突然失業、土耳其自殺炸彈客、被泰國軍團綁架的學生、一名女子的臉被伴侶持鎚砸得稀爛、布魯塞爾機場恐攻、一位

電視明星罹患多發性硬化症。當然也有其他更開心的新聞,但悲劇似乎總是留下更強烈的印象。 碰到恐怖攻擊、死傷慘重的意外或其他重大新聞事件,《7.30》的收視率一定會比平常高。天災人禍顯然能讓收視率飆升,大眾對發生在別人身上的慘劇,似乎難以抗拒地感興趣。但是回到自己身上,我們會盡最大努力閃躲命運的毒鏢。我們吃綠葉蔬菜,擦防曬油,繫安全帶,遵守速限,戒菸,每天散步半小時,在遊樂場的攀爬架跟鞦韆底下鋪設泡棉墊,禁止學校提供花生醬三明治,喝咖啡不過量,減少飽和脂肪的攝取量,騎單車戴安全帽,每次搭飛機都接受偵測、搜身、掃描和X光檢查,在淋浴間的地上放防滑毯,每天限制自己只喝一杯紅酒,定期讓醫師擦刮、探

查、擠壓我們的私密處。我們似乎希望透過其他人的悲慘遭遇,在保命清單上增加一些預防措施,以避免步上他們的後塵。 理智上我知道新聞不是反映人生的鏡子,新聞是精挑細選的結果。(我的一位新聞學教授曾說,一百架直升機裡可能有九十九架飛得很安全,會上新聞的只有出意外的那一架。)儘管如此,每天花好幾個小時報導悲慘事件依然令我懼怕。二○一四年十二月,只要想到那陣子生活丕變、陷入新聞事件的那些人,我總是輾轉難眠。我忍不住思考那些隨著事件油然而生的疑問:為什麼發生在他們身上?為什麼不是我或我愛的人?什麼時候會輪到我? 我無法壓抑這種恐懼,怕總有一天會輪到自己,命運輪盤上的那顆球會落在我的號碼上。

❖ ❖ ❖ 二○一四年初,我的人生發生了令我懼怕好運已盡的巨大影響事件。那一年二月,我懷孕八個月。有天晚上因為側腹突然開始劇痛而醒來,我知道肯定有問題。我已經生過一個孩子,所以知道這不是分娩的陣痛。 我前往雪梨的皇家阿爾弗雷德王子醫院(Royal Prince Alfred Hospital),醫生為我安排了各種檢查。寶寶的心跳跟我的生命跡象都很正常,但保險起見,醫生還是讓我住院觀察,因為也可能是闌尾炎(appendicitis)。過了一會兒,有兩位超音波技術師來幫我檢查。看了螢幕之後他們神情有異,我知道一定是哪裡出了問題。「能看出是什麼問題嗎?」我問道。當時我的疼痛程度是十

級量表上的第三級。 「我們看不到你的器官,」其中一位檢驗師說,「有一塊陰影擋住了視線。」 儘管我的醫學知識有限,但我猜測那塊陰影必定是血。 我的婦產科醫生迅速抵達,他說:我們還不確定是什麼問題,但必須立刻讓你進手術室剖腹生產,確認問題是什麼之後,再請專科醫生來處理。他向我道歉,因為無法像平常那樣,在恥骨附近用小切口剖腹。必須直向切開我的腹部才能毫無阻礙地看見腹部內所有臟器,而也會留下較大的疤痕。 他去準備手術後的短短幾分鐘內,劇烈疼痛席捲而來。疼痛程度突然從三躍進到十,我的肋骨彷彿快要一根根裂開。我試著停止呼吸,因為連最微小的動作也會引發劇痛。我的肚子上還綁著胎心監測器

,這時我聽到助產士說:「寶寶沒心跳了。」她用力按下牆上的一個按鈕。 我非常希望自己可以直接暈過去,部分是為了逃避疼痛,部分是因為我實在害怕得不得了。我對當下的情況一無所知。助產士按下緊急按鈕之後,周圍似乎陷入一片混亂,但對醫護人員來說並非如此。那之後發生的事,我只剩下片段記憶:勤務員把我搬上病床的巨大疼痛;病床在走廊上移動時,不知道哪個好心人把手伸進薄被裡握緊我的手;我雙眼緊閉,但能感受到天花板上的燈有節奏地一一閃過;我拜託麻醉醫師快點把我麻暈,就算會因此死去也無所謂。她好像說要我再撐一下,只剩不到十秒鐘。 我記得的最後一件事,是婦產科醫生穿著手術服走進手術室,另一個人用筆在我肚子

上畫了一條線,標註下刀的位置。一切都發生得很快,我甚至擔心他們會在我失去意識之前就動刀。 我醒來之後沒有看到寶寶。我躺在一個燈光昏暗的房間裡,後來才知道這裡是重症病房。感覺到一個鼻孔插著管子,很不舒服。他們說,這根管子經由咽喉伸進胃裡抽出液體。我的肚子上貼著紗布,有根管子從紗布裡穿出來,把棕色液體引入袋子裡,還有另一根接著尿袋的導尿管。我的鼻孔裡有氧氣鼻管,兩隻手上都有軟針,軟針接著靜脈注射的管子,床的兩側都有。我的腿上套著非常緊的白色褲襪。我的左手套著一個塑膠裝置,上面有顆按鈕。我很快地發現只要連續按那顆按鈕數次,我就會昏過去。 我再度昏睡。第二次醒來時,我的婦產科醫生也在床邊。

「我的寶寶呢?」我問。 「他在新生兒加護病房,」醫生說,「因為他曾經缺氧一陣子。」他告訴我,我的症狀叫「子宮破裂」。 這件事過了很久之後,我還是不願意上網查詢這幾個字。後來查到的資訊是:「孕期子宮破裂非常罕見,胎兒與母親都極有可能面臨嚴重的併發症……採取治療行動的時間很短,因此醫生都很害怕碰到孕期子宮破裂的情況。」 我的婦產科醫生告訴我,他剖開我的肚子時看到一片血海。我的子宮左上方有一個板球大小的裂口。由於難產,他不知道寶寶的大腦是否受到損害,也暫時無法確定。 護士會用十級制的阿普伽新生兒評分(Apgar score)衡量新生兒的生命跡象。這項測驗剛出生時做一次

,五分鐘後再做一次。我兩年前自然產生第一胎,寶寶第一次測驗是九分,第二次是十分。這一胎剛出生的測驗是兩分,五分鐘後是三分。 我大量失血,手術中輸了三次血。得知寶寶住在新生兒加護病房,而且可能腦部受損,我震驚得不知所措。術後兩天才崩潰大哭,護士很同情我,把我連人帶床、導管、尿袋、和點滴一起推去新生兒加護病房,我的寶寶身上接著一大堆儀器。我們的第一張母子合照令人鼻酸,寶寶的身影幾乎被醫療器材完全遮住,我看起來一點也不像我自己。我們兩個身上都接著許多儀器,所以我沒辦法抱著他,只能躺在他旁邊的床上。 那天晚上,我做了一個噩夢。我夢到自己即將臨盆,卻在一棟大房子裡瘋狂走來走去,尋找可以生產的

房間。所有的房間都上了鎖,但沒人願意幫我。還有另一個孕婦也即將臨盆,她有淡金色的頭髮跟小小的孕肚,是標準的「性感媽咪」。她看起來氣定神閒。我不斷向旁人求助,也向她求助,但是我連話都說不清楚,沒人聽得懂我在說什麼。 躺在病房裡的我,最後被自己的聲音吵醒。我滿臉淚水大聲哭喊著:「媽咪,媽咪,媽咪!」 這大概是整個過程中最具毀滅性的一刻,甚至比之前的疼痛與恐懼更可怕。我脆弱到如此悲慘、像幼兒般的狀態,甚至懇求母親來拯救我。我從來不曾叫母親「媽咪」!我手術那天她有打電話給我,問我是否需要她從昆士蘭過來照顧我。我斷然拒絕了,因為不想給她帶來麻煩。 雖然理智無法解釋,但潛意識知道我已徹底

失去安全感,也在某種程度上失去了自我意識。一向被視為幹練、獨立的我,非但失去照顧自己的能力,也失去照顧孩子的能力。這個噩夢重重打擊了我,因為它使我覺得沒能成為心目中的那個自給自足,掌控人生的自己。儘管知道這個想法並不理性,但我確實覺得既羞愧又軟弱,這種感覺很嚇人。 經過幾個月的休養我慢慢恢復健康,寶寶也沒事了,但是這個經驗給我一種跌進湍急河流的感覺。我害怕自己游不到對岸,努力游回原處,但水流實在太強勁。有時候我會失去控制,被水流沖走。最後我終於吃力地爬上對岸,累倒在地上。我看得見自己落水的地方,卻再也回不去。走過掙扎求生的這段路之後,我的人生觀改變了。我眼中的世界不再像過去那樣安全,死亡

和災禍隨時可能找上門,不再是暫時無須擔心的、離我很遙遠的事。 每晚播報新聞時腦海中浮現的問題,因為這次經驗變得更加避無可避:我們如何接受意外可能隨時發生的這個事實?當難以想像的事情真的發生了,接下來該怎麼辦?你如何繼續活下去?有些人無意間成為大眾都想了解的事件主角,做為一個群體,我們是否有責任幫助他們?當我們真的明白自己不是特例,每個人都是一樣脆弱的平凡人,我們應該用怎樣的方式過日子? 人的一生都會經歷悲傷和痛苦,這是人生的必經之路。想到一定會逝去的生命,我總是很害怕父母過世,緩慢的衰老。但是跟這些念頭相比,瞬間顛覆人生的驟變更加令我恐懼。當了這麼多年記者,我一直避免直接面對這些事

。但二○一四年初的親身經歷,加上年底播報過的新聞事件,都使我明白逃避毫無意義。逃避面對這些事,等於逃避生命本身。 寫這本書是因為我想知道,如果不再轉身逃避,勇敢走向最大的恐懼,會發生什麼事?如果有人經歷過我最不希望自己或家人碰到的事,我能從他們身上領悟到什麼?人類大腦如何處理這些事件,是否有最新的科學研究能夠解釋?小說家艾瑞絲.梅鐸(Iris Murdoch)曾寫道,關注是一種道德行為(Paying attention is a moral act.)。我認為,密切關注這些人生悲劇猶如直視太陽。雖然很害怕,但我想知道如果不移開視線的話會怎麼樣。

不壓頭髮安全帽進入發燒排行的影片

台灣女生最怕的事情就是戴完安全帽後頭髮扁塌亂翹

但又沒有辦法可以解決

你的困擾阿彬知道

我今天就要跟大家分享一些簡單有效的小技巧

教你該如何再最短的時間內用最簡單的方式去克服這個小障礙

從此以後再也不用害怕戴完安全帽頭髮會很扁塌了

如果你喜歡這影片可以幫我按個讚如果想看見更多平常的我可以到我IG追蹤

粉絲團:粘鴻彬

https://www.facebook.com/nienbenyc/

Ins:bingych

https://www.instagram.com/bingych/

設計髮型預約LINE

0928805731

掰掰掰謝謝大家記得訂閱

哪吒在台灣民間造型之研究

為了解決不壓頭髮安全帽 的問題,作者許炳坤 這樣論述:

摘要哪吒三太子,一個七歲的孩童,滿懷赤子之心,積極樂觀,充滿活力動感,哪吒形象為小戰士的造型,身穿甲胄,右手上揚,執有寶槍,左手橫胸,執有火毬、身纏有飛帶,腳踩著火輪,永遠充滿陽光,充滿希望。民間造型取意為民間創造性活力、創造性轉化的力量、民間文化創造力。民間造型是因為民間文化創造力,社會活力的表現、是台灣社會活力的表現,表現在哪吒的造型,哪吒文化文創活化了哪吒於民間造型和哪吒傳統形象活力的展現。哪吒形象,是歡樂的、是一種廟會嘉年華的氣味在典籍中描繪的哪吒具有顛覆叛逆的角色,映照在百姓的心中,柔順中帶有抗拒,有種顛覆傳統的想法存在著,哪吒和我們共鳴,這顛覆的特質,是人間的歷練,最終走向忠臣孝

子,肉體成聖,亦象徵人們最終的成功與成就。 哪吒在民間造型活化結合哪吒傳統形象生命力的展現,本文嘗試從以下面向作一研究。以時間為縱軸,從典籍中探討唐宋時期的哪吒形象,哪吒據佛教典籍是修道人的護法神,哪吒形象在元明雜劇「都天大帥總元戎」「降妖大元帥」「善勝童子」和小說《西遊記》三壇海會大神、《封神演義》哪吒是李靖的第三個兒子,靈珠子投胎,幫助周武王伐紂,為先鋒官。清朝到民國,民間流傳的哪吒,哪吒人們尊稱為中壇元帥、太子爺、五營裡中營的李將軍。以空間為橫軸,探討哪吒廟宇呈現明鄭時期和清朝乃至民國之哪吒信仰,哪吒文創符合現代潮流的新契機,其中包含電音三太子的崛起和發展,時下流行的文創商品,哪吒

Q版公仔、哪吒琉璃、哪吒黏土捏塑藝術,影音動畫等。本文希望能將哪吒演化之遞嬗作一梳理和研究。關鍵字:哪吒、造型、民間信仰、電音三太子、文創

體膚小事(增訂新版)(博客來獨家簽名版)

為了解決不壓頭髮安全帽 的問題,作者黃信恩 這樣論述:

八○後最受文壇矚目的作家黃信恩,以醫學人的角度出發,書寫人文關懷,以知性看生死,既幽默又悲憫,文字優美,深受名家如張曉風、廖玉蕙、徐國能的喜愛,黃信恩每次出手必令人眼睛為之一亮。 黃信恩本次將視角拉回近身的體膚,慢慢地思索著、感受著,歷經四年書寫,八萬餘字的體膚小事終於在文字間展枝吐葉。 髮是他身上最敏感的地方,耳是最獨裁的,脣最富可燃性,肩具有小說的特質,腰則是用來割讓與租借的領土;他的鼻腔藏著一本曆簿,他每天與城市第一接觸的部位是臀,他從腕上看人生…… 那是生活上清新的、曖曖的體膚小事。黃信恩同時將解剖學、醫學、診間、時事等元素,安置於文間,有知性的趣味、感性的筆觸、

理性的觀察;也有面對生活的輕盈,看待病衰的端莊,既輕且重。闌尾、鬍鬚、胰臟、肚臍……一樣樣清點,將在書中經歷一場身世的釐清與革命。 本書特色 ★包辦各大文學獎散文類首獎的黃信恩精采出擊,將醫學上生硬的體膚器官轉化,融入散文之中,寫出三十二篇關於體膚的種種小事,從外在的頭髮、臉、肩、腰、臀,到身體內的心、肺、腸、子宮……不同部位都有專屬的故事。 名人推薦 作家王盛弘,國立成功大學附設醫院家庭醫學部主任、醫學系教授楊宜青專文推薦 高雄市市長陳菊、高雄市文化局長史哲,以及王聰威、宇文正、羊憶玫、吳妮民、吳鈞堯、孫梓評、徐國能、張曉風、陳芳明、曾貴海、楊佳嫻、廖玉蕙、蔡素芬、鯨向

海 聯合推薦(依姓氏筆畫序) 這本書乍看從身體部位、器官分門別類,整齊得像是一本保健圖書,實則篇篇都是引人入勝的精緻散文。 信恩有時從病灶入手,深掘而入靈魂之奧祕;有時以生理為題,寫的卻是心理幽微;在現實與過往之間從容遊走,在知識與感性之間靈活出入,令我拿起之後便捨不得放下,這實在是一支難得的健筆啊!在七年級世代的散文作家中,黃信恩是一顆亮眼的明星!――作家、聯合報副刊主任 宇文正 信恩的散文,藥是其一。詼諧記寫感官與病理。閱讀時,常出現把東西「反過來看」的顛覆氣味。信恩的「顛覆」不是「推翻」,而重角度跟意境的新,器官無知、感官無識,透過信恩,它們一一開口說話了。而且親密

溫柔,彷彿早已存在,只是缺乏轉譯。 情是其二。無論醫院所見、成長所聞,都有纖細的工夫在當中。對待物、看待人,以及品嚐回憶,都點滴在心頭。 碰到信恩這樣的醫師,是讓人安心的;讀信恩的作品,則讓人回味。這味道,融合了茶跟酒,以及春天的風。――作家 吳鈞堯 身為醫師,黃信恩書寫身體髮膚看似再合理不過了,然而,這冊讀來酣暢的散文,除了適時裁剪、重現醫院生活所遭遇的種種,更多時候,他坦露自身,旁及社會觀察,成長啟蒙,且試圖摹繪人我之間那條透明的線。往來理性與感性之間,幾無冗雜繁複修辭,文字簡潔,貼切,總是有著剛剛好的節制,卻仍透出溫度。藉由每一則或顯或隱的部位,我們以為他試圖閱讀身體—事實

上,他更耽讀自己所置身的一整個世界。――自由時報副刊編輯 孫梓評 此書透過身體髮膚的諸多幽微描繪、機智聯想,建構了私密獨特的敘事視野。從容遊歷於那些榮幸受之於父母,卻也是宿命性無從選擇(所以往往被慣壞忽略)的種種器官組織之間,黃信恩有時是醫者,有時化身病人,同時又彷彿導遊、哲學家與說故事的人……藉著解剖圖譜般的章節分割,且看他如何悄悄裸裎了自己;看似遮掩其實沒有防備,冒著被眼尖讀者一覽無遺看光光的風險,讀起來因此特別有感覺,充滿無限貼近之魅。――詩人 鯨向海 作者簡介 黃信恩 醫學系畢,現事醫療。創作以散文為主,作品曾獲聯合報文學獎、梁實秋文學獎、時報文學獎等獎項,並入選九歌

年度散文選、天下散文選。 體膚緒論(自序) 卷一 頭頸部 誌【髮】 黑神經 誌【臉】 臉書 誌【眼】 我那藏著眼的宿舍歲月 誌【耳】 大隱於耳室 誌【鼻】 鼻腔時歲 誌【鬚】 鬚張聲勢 誌【脣】 脣脣欲動 誌【口】 扼口 誌【齒】 齒寒記 誌【頸】 莫迪里亞尼的頸 卷二 胸腹部 誌【乳】 乳觸 誌【心】 痛心記 誌【肺】 肺事 誌【肚臍】 肚臍眼上的事 誌【大網膜】 網紗象城 誌【胃】 呷飽未? 誌【胰】 肚腹尺繩 誌【腸】 人之腸情 誌【闌尾】 邊境闌尾 卷三 軀幹與四肢 誌【肩】 肩的虛構與紀實 誌【腰】 腰之割讓與租借 誌【腕】 腕上人生 誌【手】 楊桃阿嬤的手

誌【膝】 Flashing Knees 誌【足】 我那走過香港的腳 誌【趾】 踮起腳尖的日子 卷四 骨盆、會陰與其他 誌【子宮與卵巢】 宮巢紀事 誌【臀】 熱臀記 誌【包皮】 那塊能屈能伸的皮 誌【肛】 門禁 誌【膚】 膚術 誌【骨】 骨籠 推薦序 低調的白袍,澎湃的體膚 國立成功大學附設醫院家庭醫學部主任、醫學系教授 楊宜青 信恩與我共事多年,穿上白袍的信恩,忙碌的身影穿梭在醫院的診間,就和眾多大醫院裡的小醫生一般,感覺上信恩可能還更木訥靦腆低調一些。直到這幾年陸續閱讀他所發表或參賽得到文學大獎的作品,從字裡行間我才發覺信恩的眼睛觀察銳利,心胸環抱關懷。當拿聽診器的手握住了

筆,結合了醫學與文學,形成另一個世界,在這個世界裡的信恩,熱情澎湃幽默健談,樂於與人分享他所看到的人生百態,喜樂與悲哀,無奈與救贖。彷彿白袍是一種掩飾,握筆的信恩更真實。 《體膚小事》相較於信恩之前的作品,同樣擁有溫暖的筆觸及醇熟的文字掌控能力,但似乎放進了更多層面的自己,也許因為書本由身體出發,除了透過感官對他自我的生命經驗做一次省思,藉由醫師的身分,也處理並體驗了病人由身體所引發的故事,這些融合成這一部新的作品,相信這也是信恩的優勢,因為有醫學訓練的背景與環境,讓他能游刃有餘的游走於醫學與文學的領域,在巧筆妙字織就的文章中有醫學骨架作為支撐;當然他獨特敏銳的觀察力與安排訴說故事的巧思

,及多年來在忙碌爆肝的醫院生涯中仍舊堅持筆耕不輟,也造就了他獨特的風格。一個個故事像漫不經心的隨口道來,卻個個紮實而有血有肉。 讀到誌〈臉〉的部分我不禁會心一笑,信恩的確是臉紅大師,隨時皆可臉轉潮紅一路紅到耳朵,有時身旁的人根本還搞不清窘點何在。這本書也讓我聯想到家庭醫學科在成功大學所開的一門通識課程「身體的結構與功能」,開課至今十多年,幾位老師用盡渾身解數運用各種影音問答互動,從當初的小教室到目前年年選課爆滿,必須使用容納二百人的大講堂,學生反應熱烈。這門課透過淺顯易懂的方式來讓同學了解基礎醫學,瞭解自我的身體,人對自己都是好奇的,但是信恩用另一種方式來呈現,從頭頸,胸腹,軀幹四肢,如

古書目錄,分卷別誌,三十二個小品細細道來,透過普生大眾皆有的器官,在故事中分享你我生命中的大小事,從外到裡從裡到外,每個器官帶出信手拈來的精彩故事片段,看似分散卻建構成全體,這樣的分類別饒趣味也聰明巧妙,透過人皆有之的髮膚腸胃容易引發興趣與共鳴,這還是我們這些授課老師未曾想到的。 這是一部可以讓人在閱讀中得到樂趣,得到知識,讀完後卻能勾起潛藏在自己裡面的體膚小事,可以思索,可以對話,留有餘韻的好書。 黑神經—誌髮 一、 我身上最敏感的部位是髮。 當我意識到這狀態時,人在太魯閣九曲洞。那是二○一○年夏至,我與朋友合資,在花蓮車站租了一輛車,開往太魯閣。 車在九曲洞停了下來。不久前,這裡

剛發生落石砸人事件,封鎖線、警示牌交錯割據,將九曲洞一分為二,禁區與風景區,告訴遊客:危險正環伺著美麗。 為了觀賞峭壁峽谷,太管處強制遊客戴上安全帽。那是一箱白色、工地式安全帽,供遊客輪流使用。我向來不喜歡和人共用安全帽,彷彿有許多髮的故事在帽裡伏貼、著床、滋長。因此,對於一頂身世不明的安全帽,我的第一反應就是檢視內裡,是否殘留髮根?留存異味?沾染油汗? 我將安全帽拿起來聞,一位原住民工作人員對我說:「酒精消毒過了。」他要我放心。但我嗅到一種酒精與汗臭混揉的氣味,於是掏出衛生紙,綿密地鋪滿帽裡。 我的髮是怕生的。我總是避免己身之髮與他人之髮有直接或間接的接觸。髮上有極私人的氣味、油汙、皮屑、膠

蠟,甚至潛藏蝨蚤、癬菌、蟲卵;捲的、直的、弧狀的、螺旋的;黑的、棕紅的、金黃的,每一絲都是一個體質,一段DNA密碼。 我總覺得,髮的接觸比手更令人不安。有時寧願握千百人握過的電扶梯扶手,也不願戴一頂陌生的安全帽。髮生於頭上,晾在陽光之下,外型公開,本質卻極度內向。 朋友常說,我的神經長在頭上。不只安全帽,我不睡別人睡過的枕頭,不用別人梳過的梳子,旅社check in第一件事,就是檢查枕頭上有無髮的遺留,彷彿髮會滲進睡眠,成為夢裡的雜質。 於是,我每天洗頭,喜歡乾爽、些微蓬鬆的髮質;我恐懼油頭,流汗濕了、安全帽壓垮了,沒關係,再洗一次。 因為,我的神經長在頭上。剪了會痛。 二、 剪了會痛。 那是

一次慘痛的經驗。我在車站附近一間連鎖髮廊剪髮,長期給設計師Andy修剪。有天得知Andy移居日本,改由隨機分派設計師。 「剪短,夏天到了嘛!剪完可以抓出造型。」我和設計師說明理想的髮型。 喀嚓,喀嚓。幾分鐘後,設計師端出鏡子,左側、右側、後側照了一番。我心涼了,她留了一根細長的髮尾在頸上擺著,說是火紅的造型。 參差的髮線加上蓄意留出的髮尾,我感到頭上攀了一隻蜥蜴。 我知道我不適合這髮型。「可以把頭後那條尾巴剪掉?不要留這種東西。」我向設計師說。

想知道不壓頭髮安全帽更多一定要看下面主題

不壓頭髮安全帽的網路口碑排行榜

-

#2.MK Style-戴安全帽頭髮不變塌的小技巧 - YouTube

訂閱百萬燙髮名師-Maiko▻▻https://www.youtube.com/channel/UC7-KON5dlxes_bdf3SA0CZA-女孩最在意的事 出門前才整理好的美髮 騎車戴 安全帽 , ... 於 www.youtube.com -

#3.安全帽戴久會禿頭?醫師揪出害你掉髮的魔鬼藏在這

也有民眾表示早上出門前才洗過頭,但中午頭皮就嚴重出油,毛囊會不會被油脂阻塞而造成掉髮?此外,若洗髮精清潔力不足或經常做頭髮造型等,會不會傷害頭皮而讓頭髮長不出來 ... 於 www.edh.tw -

#4.髮型影響旅遊心情99%!旅遊拯救頭髮的四大祕訣

頭髮 不好看就覺得心很煩而且拍照起來也很難看,這跟毀了有什麼兩樣! ... 我最討厭被安全帽壓過之後的髮線,會變得非常明顯的白白一條,看起來很死很 ... 於 akizhao.pixnet.net -

#5.瀏海如何不被安全帽壓塌? 過來人曝妙招還原蓬鬆髮 - Tvbs新聞

女網友煩惱戴安全帽時會壓扁瀏海。(示意圖/shutterstock達志影像). 頭髮可形容是女性的第二生命,不少女生出門前一定會整理好髮型讓自己外型加分, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#6.安全帽會壓壞髮型? 台南議員竟建議:違規盡量勸導就好

不過台南市警局長周幼偉則基於法規、人身安全不同意要求,並回應「一切以民眾安全為重要」。 杜素吟21日進行市議會保安部門業務報告,在質詢周幼偉時提到 ... 於 news.ltn.com.tw -

#7.一拿下帽子就悲劇?6個小技巧讓你頭髮永不扁塌! - Wishnote

戴帽子就是有一種安全感( ̄▽ ̄)~* 在台灣,摩托車是非常普遍的日常交通工具!而戴安全帽更是基本配備!但最煩的就是拿下安全帽的那一刻!!!頭髮塌 ... 於 www.wishnote.tw -

#8.戴帽子髮型壓扁怎麼辦?髮型師頭髮蓬鬆5技巧,細軟發

機車族、手殘黨這個技巧一定要學起來!髮型師強烈建議我們可以隨身攜帶“尖尾扁梳”,除了不時整理糾結髮尾,在拿下安全帽後也 ... 於 m.xingnvquan.com -

#9.安全帽頭髮塌男的推薦與評價,YOUTUBE、PTT

全罩式安全帽=塌塌的頭髮=宿命? - 就如主題一樣戴全罩式安全帽後頭髮就會被壓扁扁嗎?有其他的補救方式嗎?不知道戴頭巾後戴安全帽有沒有用...還沒嘗試. ... <看更多> ... 於 motorbike.mediatagtw.com -

#10.[問題] 女生們買安全帽會顧慮到馬尾嗎? - 精華區biker

如題今天到店裡試戴安全帽,不過我是綁著馬尾去的, 原本想要挑一頂可以 ... 問我是不是經常綁馬尾, 如果是的話建議我挑大一點的,才可以把頭髮塞進去。 於 www.ptt.cc -

#11.你多久沒洗安全帽?當心變禿頭! - 台視樂活

小剛最怕戴安全帽壓壞頭髮造型,所以只要在需要騎車外出的時候,都會拚命使用髮雕猛 ... 淋過雨的帽子長時間悶放在機車的置物箱中,若再加上騎士平日清潔頭髮不徹底、 ... 於 www.ttv.com.tw -

#12.【評測】HILLI喜利安全帽開箱,專為台灣人「瀏海扁塌」打造 ...

PTT喜利安全帽. 今天要介紹一個你絕對不陌生的生活必需品! 身為好國民,人手一頂的「安全 ... 於 www.rubybabytw.com -

#13.安全帽女孩必學4招解救「油頭髮塌」 零技巧急救術恢復蓬蓬 ...

最近不穩定的天氣,讓空氣中的濕氣變得更重!尤其是需要常常待在室外,或是需要戴安全帽的機車族小資女們,更是在一整天過後只能戴上帽子,又油又塌的 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#14.常洗頭戴安全帽恐禿頭醫師破解迷思 - 元氣網

醫師楊名權說,戴安全帽若長期流汗又悶著,確實可能導致毛囊發炎、增加落髮風險,但一般人不會24小時戴著安全帽,應不致如此,也提醒戴完安全帽後應 ... 於 health.udn.com -

#15.安全帽脫下來,頭髮全崩壞?!髮神這2招解救你女人我最大 ...

快來訂閱【女人我最大】官方頻道!♥️ 養顏新風潮,Q彈好氣色!就靠享食尚滴雞精▻這裡買https://goo.gl/YhN9ze▻最新節目片段線上 ... 於 www.youtube.com -

#16.HILLI喜利專利全球首創通風順髮安全帽6+3色髮型不扁塌

卡司選物cazstoreRakuten樂天市場線上商店,提供HILLI喜利專利全球首創通風順髮安全帽6+3色髮型不扁塌,安全與髮型兼顧3/4半罩式復古帽,時尚款不悶黏不壓髮等眾多優惠 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#17.不壓頭髮安全帽的影片第1集

【不壓頭髮安全帽】「不壓頭髮安全帽」#不壓頭髮安全帽,戴安全帽頭髮一樣不會扁榻K髮泥形象影片|sentain森田|,安全帽脫下來,頭髮全崩壞?!髮神這2招解救你女人我 ... 於 www.9itube.com -

#18.Ping Sheng 的體驗評價: 舞龍後不怕頭髮亂、上班戴安全帽不怕 ...

拿到了blumaan 黃班馬髮蠟整個非常的興奮的要開箱試用. 打開後先聞了一下淡淡清香,本人比較愛好味道比較淡的因為運動完或下班戴安全帽到家才不會汗味 ... 於 zines.cc -

#19.安全帽幽浮墊(最新改良版)(頭髮透氣不變形蓬蓬粉髮臘說再見 ...

頭髮 不會被安全帽壓平. 配帶幽浮墊時,由於安全帽的重量世界由幽浮墊的支撐柱分散在頭部上,而不是壓著頭髮,所以能有效維持髮型,不會完全變形,好整理。 於 www.ruten.com.tw -

#20.安全帽髮型拿下安全帽一樣帥!「騎機車必備壓不扁髮型」就是 ...

讓《Beauty Upgrade 美力升級》陪你找到最適合自己的時尚跟生活態度,通風不悶熱,都會有機會要戴上安全帽。 戴安全帽時雖然會擔心「髮型崩塌」,以及女孩的戀愛工作大小事 ... 於 www.lolafinea.co -

#21.頭髮安全帽的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠BigGo

世帽館安全帽超導風FUN墊+鏡片安全帽墊舒適衛生可拆洗頭髮不變型(3組免運)火熱開 ... 新型安全帽紙護墊好不容易setor好的頭髮不用再擔心頭髮被安全帽壓的又扁又塌了給 ... 於 biggo.com.tw -

#22.機車族扁塌瀏海有救了?「HILLI 喜利順髮通風安全帽」

機車是許多上班族的通勤選擇,不過,安全帽的重量和悶熱,總能毀掉出門前精心吹好的髮型。最近群眾集資平台上出現一款號稱「終結悶熱、不壓塌頭髮、又 ... 於 crowdwatch.tw -

#23.機車族、扁塌頭必看!髮型師5技巧「頭髮蓬鬆」,細軟髮

頭髮 髮質細軟又容易出油,再加上在台灣機車是最稀鬆平常的代步工具,每次精心打理的髮型,經過安全帽一壓一悶,瞬間就變成扁塌油膩頭?以下韓國髮型師 ... 於 www.beauty321.com -

#24.戴安全帽要怎麼兼顧髮型?

這問題已經困擾我很久了不管出門髮型抓的再帥只要戴上安全帽之後,一定是整個崩壞到不行冬天冷還比較好,頂多髮型被壓壞而已但夏天有時候太熱,一流汗 ... 於 forum.jorsindo.com -

#25.體膚小事 - Google 圖書結果

於是,我每天洗頭,喜歡乾爽、些微蓬鬆的髮質我恐懼油頭,流汗濕了、安全帽壓垮了,沒關係,再洗一次。朋友常說,我的神經長在頭上。不只安全帽,我不睡別人睡過的枕頭, ... 於 books.google.com.tw -

#26.瀏海如何不被安全帽壓塌? 過來人曝妙招還原蓬鬆髮 - Yahoo奇摩

頭髮 可形容是女性的第二生命,不少女生出門前一定會整理好髮型讓自己外型加分,一名女子上班出門前會先將瀏海捲上髮捲定型,使瀏海可以呈現彎彎的弧度 ... 於 tw.yahoo.com -

#27.戴安全帽後如何讓頭髮不扁塌?開箱實測日本FUJIKO 乾爽蓬蓬 ...

如果你已經受夠了被安全帽壓到扁塌的頭髮,也試過其他方法但卻不滿意的話,也許可以給FUJIKO 乾爽蓬蓬粉一個機會囉! ⠀⠀. ⠀. – 以上內容為找Cha 研究室 ... 於 charming-lab.com -

#28.安全帽也要衛生棉-FCS安全帽幽浮墊

3.有效維持髮型,可支撐安全帽重量,不會壓平頭髮,所以能有效維持髮型,不會完全變形,頭髮好整理。 我想我是被第三點所吸引,經常戴安全帽,頭髮老是被 ... 於 payton0325.pixnet.net -

#29.【問題】戴安全帽有抓髮蠟的各位 - 哈啦區

【問題】戴安全帽有抓髮蠟的各位 ... 還有使用髮蠟的話帽子內襯是不是要一直洗? ... 兇殘寶寶 誠心建議你!其實身邊的女人想要的,不是你頭髮能不能站不站的 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#30.安全帽都會把頭髮壓扁 - Flex XC 3401

安全帽安全帽 都會把頭髮壓扁每次安全帽拿下來.頭髮都塌下去了.用半天也用不回剛出門的型.對於頭髮半長不短的真的很不方便....髮膠什麼的都不能抹.有什麼辦法嗎?? 於 asd1014005.pixnet.net -

#31.高溫戴安全帽頭皮癢.出油又臭? 機車族[常見惡習]恐釀蜂窩性 ...

蔡仁雨認為,並不至於,雖然外力確實會造成掉髮,但那通常都來自於過度用力綁頭髮的長時間強大拉力的壓力,光是安全帽的重量壓在頭皮上,理論上並不會因此造成掉髮。 天天 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#32.3/4內墨鏡騎士帽-B1(墨藍) - 喜利生活

四大功能特色維持髮型,不壓塌頭髮、順髮好整理,瀏海不黏頭,維持蓬鬆感終結悶熱,氣流暢通、維持乾爽、無異味、不搔癢安全保障,採用符合國家認證之安全帽、主動夾持 ... 於 www.hilli.tw -

#33.戴完安全帽瀏海都塌掉、油掉了?五招讓妳騎車再久都不怕!

機車族注意了~每天辛苦吹瀏海,卻總是因為戴完安全帽就塌掉! ... 日本美髮師親授「反向洗髮」保證頭髮不再打結、毛躁,秒變超滑順~. #捲上髮捲. 於 www.tagsis.com -

#34.T- FENCE 防御工事的乾洗髮清爽蓬鬆噴霧

夏天騎車戴安全帽,頭髮都扁塌走山了,怎~麼~辦? Q2. 細軟髮的我,洗髮後的隔天就塌了, ... 但差異就在於乾洗髮有著清潔力可以讓頭髮感到清爽, ... 工作一整天頭髮不油膩. 於 www.t-fence.com.tw -

#35.髮髻不能亂! 潮州嬤"中空安全帽"吸睛 - 華視新聞網

屏東潮州有一位阿嬤,她總是帶著一頂「特殊中空安全帽」,原來是為了不讓盤好的髮髻受到擠壓,兒子才會想出創意方式,在中間鋸一個大圓洞, ... 於 news.cts.com.tw -

#36.頭髮塌安全帽髮夾也能讓頭髮不扁塌!髮型師親授5 ... - Liudong

無異味,只是洗髮的第一步,事前準備會比事後補救有效,經過安全帽一壓一悶,造成頭髮扁塌尤其是細軟髮很常遇到的困擾! 近期超火的『韓式髮根燙』 巧妙結合藥水和魔鬼 ... 於 www.nadorvture.co -

#37.嘖嘖| HILLI 喜利順髮通風安全帽| 順髮好整理,通風不悶熱

HILLI 喜利帽不妥協於安全與舒適之間的矛盾,這是一款可以不壓塌頭髮、終結悶熱,又符合國家安全規範的安全帽。 於 www.zeczec.com -

#38.髮型﹞拯救你的油塌扁髮,JBLIN乾洗髮蓬鬆你的油頭

不過我發現一件致命的錯誤我應該要先使用乾洗髮才對至從用了植萃洗髮霜之後頭髮都不油了很難找到可以用乾洗髮的時機啊 但是人生總有突發狀況被安全帽壓扁的髮型夏天熱 ... 於 www.jblin.tw -

#39.【萌孩編髮】這些髮型,脫安全帽再也不用擔心變瘋婆子! | 女孩

請繼續往下閱讀…. 一秒變瘋婆子就在這一瞬間,到底有什麼髮型適合戴安全帽呢? 丸子頭會讓安全帽戴不進去,高馬尾的話有時候壓到頭髮會很痛,. 這次【萌孩 ... 於 www.setn.com -

#40.卡式棉削濾網

拆除藍色塑料部件;這一步需要卸掉五顆螺絲,螺帽為六角形梅花,大小尺寸為t9; 4. ... 毛髮濾網x2 日本熱賣居家創意小物過濾浴室的頭髮,防止下水道堵塞可反覆清洗, ... 於 agrinetural.it -

#41.戴安全帽頭髮不塌

被压塌的头发最好的拯救方式-洗头。 不想洗头就喷海盐喷雾或者蓬蓬水,然后吹干。 戴帽子还能保持的发型应该只有两个,光头和板寸。 帽子不要太紧,戴的时间不要过长。 第 ... 於 bichler-shop.ch -

#42.再也不怕安全帽壓壞髮型,騎腳踏車時戴這頂「安全氣囊帽」就 ...

安全 氣囊帽是由超強化尼龍纖維所製造,像是圍脖的造型,在騎腳踏車時戴在脖子上就可以了。當遇到騎士的動作行進方式不正常時,安全氣囊就會自動彈出變成 ... 於 buzzorange.com -

#43.非關英雄05: 墮落天使 - Google 圖書結果

... 點小任性而已樂音是這麼形容的而我也認為很貼切少爺原本整理好的頭髮都被安全帽壓亂了我連忙拿出梳子幫他整理頭髮這時鎂光燈閃得更厲害閃得我的眼睛都開始出現一不 ... 於 books.google.com.tw -

#44.相依相生 - 第 98 頁 - Google 圖書結果

熙熙攘攘一陣,不知道那個安全帽又要對跟前那個當頭的男人說什麼。 ... 只見陳晚的姑奶突然間跳將出來,銀色的頭髮早已經折騰得蓬亂,一張鋪滿了皺紋的臉繃了起來, ... 於 books.google.com.tw -

#45.頭髮常常被安全帽壓扁- 日用品

本身也不喜歡抹髮膠、髮泥在頭髮上。 : --- : 我有朋友是會戴一頂鴨舌帽,再戴安全帽,但是不是太緊, : 所以安全帽跟頭髮之間會有一些小空隙, : 不知道有沒有其他的 ... 於 life.faqs.tw -

#46.【抗扁塌】騎機車戴安全帽也要美美的!不怕崩塌的髮型特集 ...

不管出門前把頭髮做成多麼可愛浪漫的造型,只要戴上安全帽就會被壓扁。雖然為了安全考量 ... 安全帽髮型②頭髮不會亂糟糟的垂墜造型! 安全帽髮型③超 ... 於 beauty-upgrade.tw -

#47.驅逐扁塌!機車族頭髮不油不塌五大髮則! | StyleMap 美配

拿下安全帽髮型又油又塌?吹好美美瀏海出門,拿下安全帽蕩然無存?真的超!崩!潰!同是機車一族的你,也有一樣的煩惱嗎? 於 style-map.com -

#48.戴安全帽怎麼讓頭髮不扁塌? - 女孩板 | Dcard

相信很多人現階段都是以機車代步我本身是細軟髮質每次去學校(才幾分鐘)安全帽拿下來頭髮就已經扁塌了 有時候跟閃光騎機車出去玩頭髮這麼塌拍照好 ... 於 www.dcard.tw -

#49.「戴安全帽頭髮油」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

懶人包; 安全帽不壓頭髮 · 戴安全帽頭髮油. 安全帽... 安全帽女孩必學4招解救「油頭髮塌」 零技巧急救術恢復蓬蓬女神髮... 最近不穩定的天氣,讓空氣中的濕氣變得更重 ... 於 1applehealth.com -

#50.(影片)學會這幾個步驟,機車騎士摘下安全帽頭髮還是照樣型!

誰說機車族的頭毛只有扁塌油一途?戴帽前後用對技巧和造型品,就能輕鬆打破安全帽的魔咒,帥氣度怎麼都不打折!不信,GQ有請造型師教你幾招。 於 www.gq.com.tw -

#51.安全帽科技

我們的髮型友善設計適用於所有類型的頭髮,並適用於各種場合,因此可以進行比賽、遊覽、通勤,甚至與朋友見面,而不會壓壞髮型。 LiteForm™. 輕薄、輕巧和堅固的材質可創造 ... 於 www.liv-cycling.com -

#52.安全帽頭髮【抗扁塌】騎機車戴安全帽也要美美的!不怕崩塌的 ...

而且鬆開盤髮時會變成波浪造型,安全帽無疑是最大的髮型殺手。 ... 不同的戴安全帽還能維持美美的可愛髮型, 機車百貨,這是一款可以不壓塌頭髮,高溫更是讓悶熱的安全 ... 於 www.califoestment.co -

#53.安全帽幽浮墊(最新改良版)(頭髮透氣不變形蓬蓬粉髮 ... - 個人賣場

配帶幽浮墊時,由於安全帽的重量世界由幽浮墊的支撐柱分散在頭部上,而不是壓著頭髮,所以能有效維持髮型,不會完全變形,好整理。 於 seller.pcstore.com.tw -

#54.脫掉安全帽髮型扁又塌騎車也能又美又時尚! 女人我最大... | 防頭髮塌 ...

一拿下帽子就悲劇?6個小技巧讓你頭髮永不扁塌! | 防頭髮塌安全帽 ... 戴安全帽怎麼讓頭髮不扁塌? ... 快速拯救安全帽壓扁髮【美髮出絕招】 | 防頭髮塌安全帽. 於 igotojapan.com -

#55.都市傳說2: 紅衣小女孩| 誠品線上

冒著大雨將機車往外牽,另一個人也趕緊跨上,所幸他們都是半罩安全帽,至少前頭還 ... 女孩離開浴室,頭髮包著髮巾,穿著寬鬆的睡衣步出,白皙的臉龐因為熱氣而呈現淡 ... 於 www.eslite.com -

#56.戴安全帽一定會讓髮型又油又塌? 鵝鵝教你怎麼維持超完美蓬鬆 ...

髮型#騎車# 安全帽 - 騎車愛好者的共同困擾~戴上 安全帽 髮型全走鐘鵝鵝獨家自創髮型維持之術告別又扁又塌又油!讓你騎一整天車還是能擁有好看的髮型唷! 於 www.youtube.com -

#57.HILLI 喜利順髮通風安全帽『 世界首創不壓塌頭髮的安全帽』

順髮好整理再悶我輸你" 2020年必備的便利時尚安全帽"出門精心打理的髮型又被安全帽壓扁、面目全非了嗎?戴安全帽的悶、癢、異味、頭皮濕黏又讓你崩潰了嗎? 於 www.surveycake.com -

#58.情傷禁止~學將眼淚藏之五《限》: 禾馬文化紅櫻桃系列622

用了思被壓扈的頭髮. ... 他拿出另外士頂安全帽,剛想丟給她,又想到這個女人的運動神經奇差無比,只好用遞的。 ... 扣回安全帽的手一頓,眼神透露出殺氣,「為什麼 ... 於 books.google.com.tw -

#59.拿下安全帽瞬間崩潰?挽救「安全帽破壞髮型」五招 - Dappei

出門前精心打理的髮型被壓扁、頭皮濕黏、髮尾變成難解的結,讓人一秒崩潰,如果你也是有相同煩惱的機車族,不能不知道以下挽救「安全帽破壞髮型」的五個小 ... 於 dappei.com -

#60.戴完安全帽瀏海都塌掉、油掉了?五招讓妳騎車再久都不怕!

如果瀏海還是被安全帽壓塌了,那就使用髮捲固定吧!只要捲著兩三分鐘,頭髮就會恢復彈性! 以上五招是不是很實用呢!機車通勤總是免不了瀏海被壓到的 ... 於 today.line.me -

#61.(髮型) 就算戴了安全帽C型彎一樣不變型此為不負責教學文

這問題存在很多人的心中因為常常在家整理好美美的髮型 一戴完安全帽完全變樣 我相信這不只是女生們的困擾男生也非常討厭安全帽因為抓好的髮型通常都會 ... 於 milu.tw -

#62.《抓頭髮》還在擔心戴《安全帽》會塌掉嗎?今天讓《西門 ...

就如主題一樣戴全罩式安全帽後頭髮就會被壓扁扁嗎?有其他的補救方式嗎?不知道戴頭巾後戴安全帽有沒有用...還沒嘗試...怕一脫 ... , 戴安全帽不會塌. 於 video.todohealth.com -

#63.林鴻宇on Instagram: “秋天快來~~!好想戴安全帽頭髮不會濕 ...

710 Likes, 26 Comments - 林鴻宇(@hungyu1105) on Instagram: “秋天快來~~!好想戴安全帽頭髮不會濕一片最近除了趕壓EP和開始籌備之後的新單曲當然 ... 於 www.instagram.com -

#64.全罩式安全帽=塌塌的頭髮=宿命? - Mobile01

全罩式安全帽=塌塌的頭髮=宿命? - 就如主題一樣戴全罩式安全帽後頭髮就會被壓扁扁嗎?有其他的補救方式嗎?不知道戴頭巾後戴安全帽有沒有用...還沒嘗試...怕一脫掉安全帽 ... 於 www.mobile01.com -

#65.戴安全帽頭髮要靠"這個法寶''才不會翹! - YouTube

去~~買!!!合作邀約:[email protected]粉絲團:你好,我是 ... 於 www.youtube.com -

#66.4種安全帽髮型!拆下安全帽髮型依然漂亮不扁塌 - 妞新聞

髮型大敵安全帽不再是威脅,拿下來一樣有美膩蓬鬆的秀髮~. 原來帶安全帽前這樣綁頭髮,就不用再怕頭髮扁塌了~輕鬆又方便! 於 www.niusnews.com -

#67.噪咖- 扁塌OUT!戴安全帽也免驚! 讓瀏海澎度更持久的小秘訣

豬隊友躺5HR不帶娃!妻開大絕把人縫進沙發. 好想給另外一半看XDDDD 下次不敢了吧~~~. 影片來源:钱夫人美容—紫嫣老师. 於 zh-tw.facebook.com -

#68.3 大型男髮型對策:打擊「塌、扁、軟」亞洲男生最困擾關鍵字!

其實在脫下安全帽後,髮型依舊保持原樣的關鍵在於造型品的使用,選擇擁有超強效支撐力的髮泥,讓造型不會輕易扁塌,不只好塑型外,好支撐力又出乎意料好 ... 於 kknews.cc -

#69.安全帽不壓髮型-新人首單立減十元-2022年4月|淘寶海外 ...

去哪兒購買安全帽不壓髮型?當然來淘寶海外,淘寶當前有499件安全帽不壓髮型相關的商品在售,其中按品牌劃分,有AD41件、DFG1件、Andes HELMET1件、SHOEI1 ... 於 world.taobao.com -

#70.#更#圖多細軟髮瀏海戴安全帽不扁塌 - 深卡

本身沒燙頭髮但會用離子夾幾乎每天潤髮或用髮油,要用離子夾時會先用髮妝水,所以髮 ... 要跟自己頭圍相符(戴上去安全帽不會亂晃),不然風一吹安全帽會壓向瀏海一樣掰掰 於 tw.observer -

#71.男孩最愛之安全帽也壓不壞的帥氣髮型! - 美麗佳人

炎熱潮濕的天氣戴完安全帽後總是讓人無法維持好看的髮型而且容易扁塌變型,約會前好不容易抓好的造型在安全帽拿下來的那一瞬間都想回家洗頭了! 於 www.marieclaire.com.tw -

#72.人之初 - Google 圖書結果

說著我放開手,伸手去替他壓頭髮。 ... 那瞬間我僵住,不知道該怎麼辦,只能傻櫻地礁著他。 ... 他沒坑聲,順服地配合我的動作,遞過安全帽, 要走,礁他會有什麼反應。 於 books.google.com.tw -

#73.本田小狼與我 (3) - Google 圖書結果

小熊翻開便當盒,將味道比外觀還奇特的罐頭菠菜與花生醬的搭配不差,不過小熊想:等過一陣子開始販售夏季張羅完 ... 穿上了的高拎起放在玄關的安全帽及手套,走到外面。 於 books.google.com.tw -

#74.Hilli喜利順髮通風安全帽米粉黃(維持髮型不悶熱)

Hilli喜利順髮通風安全帽米粉黃(維持髮型不悶熱) - 機車百貨, 【南紡購物中心】 Hilli喜利順髮通風安全帽|首創不壓塌髮型|維持髮型不悶熱. 於 24h.pchome.com.tw -

#75.阿嬤戴「超輕薄」不安全帽騎車網笑噴:碰撞時自動消氣

先前也有屏東的網友目擊1名婦人頭戴「中空安全帽」,頭髮還整齊的自洞中竄出,本尊曝光原來是當地知名人物,會將安全帽用破1個洞就是為了不壓到頭上髮 ... 於 www.chinatimes.com