乒乓球桌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅伯特 • 凱根麗莎 • 拉赫寫的 人人成長的文化:銳意發展型組織-DDO 和周賢君的 有兩個故鄉的人都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我想赢 - Google 圖書結果也說明:... 乒乓球桌,绿色的桌面,白色的边线,而且还了球网!田晓珍注乒乓球桌了一,临时用一木支撑。球桌的一个是补的,还上漆。球网上也有破的地,人用红色的毛线补过。尽如此,这张标球桌 ...

這兩本書分別來自水月管理顧問有限公司 和致所出版 。

國立屏東科技大學 車輛工程系所 楊榮華所指導 張智堯的 用影像伺服來製作機械手臂乒乓球追蹤控制系統 (2020),提出乒乓球桌關鍵因素是什麼,來自於影像辨識、直流無刷馬達滑軌控制、機械手臂系統應用。

而第二篇論文國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 何應勤所指導 王俊淵的 耦桿驅動滑塊機構其傳動性能之研究與應用 (2003),提出因為有 可傳動機械利益、耦桿驅動、可操作性指標、傳動性能、可傳動性指標、全傳動指標的重點而找出了 乒乓球桌的解答。

最後網站SUZ 奧林匹克標準規格桌球桌5001.乒乓球台折疊桌球檯則補充:ITTF國際標準折疊式桌球桌,SUZ 奧林匹克標準規格桌球桌5001.乒乓球台折疊桌球檯,桌球周邊,ITTF國際標準規格;可折可疊可移,厚度僅12cm;桌面採六.

人人成長的文化:銳意發展型組織-DDO

為了解決乒乓球桌 的問題,作者羅伯特 • 凱根麗莎 • 拉赫 這樣論述:

釋放公司潛力的全新模式 在大多數組織中,幾乎每個人都在做沒有酬勞的第二份工作 — 掩蓋自己的弱項,試圖表現自己的最佳狀態以及管理其他人對自己的印象。我們有機會不再浪費公司的資源了,否則最終的代價將會是:組織及其成員都無法發揮他們全部的潛力。 如果一家公司竭盡全力創建一種企業文化,在這種文化中,每一個人 — 而不只是被挑選出來的「高潛力」人才 — 都可以克服自身內在的障礙並進行改變,同時將錯誤和脆弱視為個人和企業成長的主要機會? 羅伯特 • 凱根(Robert Kegan)和麗莎 • 拉赫(Lisa Lahey)(及其合作者)發現並深入研究了這類型公司 — 鋭意發展型組織(De

liberately Developmental Organizations, DDO)。 DDO的組織基於簡單而激進的信念,他們深信唯有當組織能夠和人們內在最強烈的成長動能緊密連結,組織才能興盛。這意味著不只要把「人才發展」交付給高潛力計劃、高階主管教練或每年一次的異地培訓。還意味著,要形成一種新的組織文化,這種文化支持人們將自己的發展融入日常工作生活的結構中,公司的日常運營、日常活動和對話。 《人人成長的文化》深入研究實踐此突破性方法的三家世界級領先企業。它揭示了DDO核心的設計原則、具體作法和基礎科學 - 從嚴謹的反饋方式,到如何運用會議,到經理人和領導者定義自己角色的獨特方式。然

後,作者向讀者展示如何在自己的組織內建立這種發展性文化。 這本書展示了一種全新的工作方式。它表明,你所創建的企業文化就是你的經營策略 — 成功的關鍵別無他法,就是發展並栽培每一個人,人人。 作者簡介 羅伯特 • 凱根(Robert Kegan)與麗莎 • 拉赫(Lisa Lahey) 羅伯特 • 凱根(Robert Kegan)與麗莎 • 拉赫(Lisa Lahey)是《變革抗拒(Immunity to Change)》和《我們如何說會改變我們如何做(How the Way We Talk Can Change the Way We Work)》的共同作者,他們一起研究

和實踐,互相協作已有30年。凱根是哈佛教育研究所成人學習與專業發展的米漢教授。拉赫也是哈佛大學的一員,是領導力學習專業服務公司Minds at Work的創始負責人。 譯者簡介 陳穎堅 博念管理顧問公司創始人、兩岸三地資深組織發展顧問、未來學探索者以及「鐵三角+」理論體系創始者。著作有《新經濟 • 新經典》。譯著包括《領導者的意識進化》、《系統思考 System One》、《重塑組織 – 插圖入門版》。現居香港。他的電郵:[email protected]。 廖儒真 美國波士頓 Educational Media and Technology 碩士。曾任職企業人資領域十

多年,現為引導師(Certified Integral-Semantics Facilitator)、組織發展工作者,致力於讓人們彼此有深層的看見與理解。她的電郵:[email protected] 繁體中文序:《人人成長的文化:成為一個鋭意發展型組織-DDO》/ 羅伯特 • 凱根 前言 文化猶如策略 在大多數組織中,每個人都在做沒有酬勞的第二份工作。想像一下,為了組織及其員工的利益,讓我們重新捕捉此能量吧! 1走進「銳意發展型組織-DDO」 如果有某種特定的工作場域能充分釋放人和組織的潛力,那麼這種工作場域的外觀和感覺會是什麼樣貌? 2這裡的「發展」意味著

什麼? 每個企業都聲稱要培養員工,然而幾乎沒有一個企業,在這方面的設計具有支持成人發展的堅實理論或科學基礎。 3暢遊DDO的核心概念 「邊際」、「家園」與「木人巷」 DDO與一般企業的關鍵差異點是什麼? 4躍入木人巷 實踐並打造人人成長的企業文化 「那麼,這些地方究竟發生了什麼事?」 來看看月球的另外一面。 5然而,這真的是經營企業的好方法嗎? DDO必備的企業價值觀 「好吧,我知道它可以為同仁做些什麼,但是『在商言商』,DDO的價值是什麼?」 6揭示自我最大的盲點 你在DDO會努力做的事 想進一步瞭解自我的「成長邊際」? 做這個練習! 7創建家園 開始朝向DDO邁進 看看這五家不同

的公司,他們如何開啟各自的旅程,朝這個方向發展。 後記 有別以往的工作存在方式 致謝 本書作者 作者序 文化猶如策略 在一般組織中,大多數人都在做沒有酬勞的「第二份工作(second job)」。在世界上任何一個國家,無論是在大型組織還是中小企業;政府機構還是學校與醫院;商業機構還是非營利組織;大部份的職場工作者,都投入不少時間與精力去掩飾自己的弱項、積極經營他人對自己的印象、將自己最好的一面展現出來、玩弄辦公室政治、掩飾自己的不足與疑惑、隱藏自我的局限性。反正,就是盡可能地隱藏一切。 我們為此感到遺憾,因為這是組織每天所遭遇到最大單一資源的浪費。對公司而言,有什

麼比去理解員工是如何使用其精力更有價值?其實浪費的總成本相當容易計算,然而當我們仔細思量一番,不禁對此浪費感到十分震驚:它阻礙了組織以及在此工作的每一個人,充分發揮及展現其潛力。 將你在本書中遇到的企業放在一起對比,你會看到一條專注於成人發展的全新道路 — 作為成人發展心理學家,我們認為這個嶄新的管理模式,是目前所知最能讓組織釋放其員工潛能的最佳途徑。 我們的對比得出哪些結果呢?整體來說,這些企業範例展示了下列幾項好處: •利潤增加、員工穩定度提升、晉升速度更快、溝通更加直接、營運與策略設計過程的錯誤更容易被察覺、更有效的授權以及更強的責任感。 •成本結構改善、辦公室政治減

少、跨部門衝突降低、員工閒置時間與疏離感也相對縮小。 •對於解決看似棘手的問題更加有效。例如,如何將關注自身利益的團隊領導者轉變為更有價值的團隊管理者;如何預見公司內沒有人經歷過的危機並加以積極管理;對於過往沒人有過的經驗,如何在未來有創造並實現的可能。 簡而言之,本書既是關於組織潛力的實現,也是關乎個人潛能的發揮。最重要的是,本書描繪了一種全新的模式,讓二者互相促進 — 組織與成員相互滋養,成就彼此的繁榮興盛。 現在讓我們回到一般組織裡,人人都在忙於掩蓋自身不足的第二份工作。對企業而言,這等於是每天要為每位員工的兼職工作支付全職薪資。更糟糕的是,當人們隱藏自己的弱項,也就代表

著要看見或發現,甚至是克服這些弱項的機會就跟著降低,公司將持續為此產生的局限與盲點付出代價,這正是每天在你我身邊默默發生的事情。 現在從員工的角度出發,來考量這個第二份工作。當你在工作中需要兼差,每天都要帶著「雙重身份」上班,同時也心知肚明那不是真實的自己,那麼你又要付出什麼代價?誠然,人的天性是保護自我,但是,難道我們不也為了心智成長、進化與發展而存活嗎?事實上,研究指出,導致工作倦怠的最大原因並非來自超負荷的工作,而是長久以來,個人無法從工作中經歷到自我成長。想想看,不斷掩飾弱項而不是經常有機會克服它們,將為個人發展帶來多大的掣肘。 在現今日益VUCA(Volatile-不穩

定、Uncertain-不確定、Complex-複雜與Ambiguous-模糊)的世代裡,挑戰與機會並存,組織對工作成員的要求自然日漸增加而非減少,過往我們所熟知的組織設計,根本無法應對這些全新的挑戰。 那麼,我們是如何在組織裡觀察到每個人都在做第二份工作呢?是不是努力盯著組織瞧就能看出來?不,事實並非如此。當你拼命觀察某一間常規企業時,除了覺得一切正常之外,大概也看不任何端倪! 但是,當我們開始仔細觀察那些沒有人會做第二份工作的企業時,我們才發現過往所謂的「常規」企業反而有些奇怪。本書研究的三家企業,儘管它們給人的觀感與感受不盡相同,但卻有一項驚人的共通之處:這些組織在發展員工能

力方面,提供世界級強度的有力環境。更確切的來說,因為它們打造了一種足夠安全又異常具挑戰的企業文化,讓每個人從躲藏的角落走出來。我們把這樣的企業稱之為銳意發展型企業 (deliberately developmental organization),下文開始簡稱為 DDO。 人人成長的文化 身為本書的作者群,我們終其一生的志業,都在學習並推動成人發展理論(adult-developmental theory)。此理論闡明人們的意義構建系統(meaning-making systems)與心智能力可以如何持續進化。成人發展理論的實踐者,多年來已經知道如何為個人提供一對一的專業支援,然而卻很

少將這些原則與方法應用在整個組織。 本書的核心是從分享我們的研究團隊對那三家DDO 進行的調查開始,在最初的時刻,我們就被三樣東西打動。首先,這些企業的作法與成人發展科學所建議的一致,儘管只有一家公司正式研究過成人發展理論,但他們都能設計出獨特而有效的方式來實踐。對於如何加速人們的成長,他們似乎有一種兼備直覺與實務的掌握。 第二,這幾家企業竟然能將這些發展概念以規模化的方式,讓組織裡的每個人 — 員工、經理與領導階層 — 均有機會經歷成長。在接下來的章節,你不僅會和這三家非比尋常的企業相遇,還會學習到成人發展的相關理論,這將能協助你更好理解這些組織的企業文化如何影響員工。該理論將協

助你理解組織在運用各項工具、方法之後,如何協助員工發現、銜接並最終超越這些阻礙我們發揮超出自己預期能力的限制性假設與慣性的自我防衛。 透過此方式,我們希望當你有興趣塑造一家DDO或在任何一家DDO工作時,你不僅只是複製一些範例中的做法,還可以真正掌握箇中的指導原則。最終希望你會對DDO的底層密碼有所理解,並能打造出尚未存在的實踐方法。 最後,所有這三家公司有意識且持續滋養的文化是:將企業與個人的發展以及二者互為支援的關係放在至關重要的位置,人人參與、日日實踐。企業每日自行進行強而有力的鍛鍊,自己的企業文化不斷在個人發展與商業策略的設計中取得突破。 DDO:21世紀心智發展的孵化器

讀者們也可以將本書視為二十一世紀對於「人才能力發展最強而有力的方式是什麼?」的問題解答。確實,在人才發展工作上,我們已經有高階主管教練、高潛人才專案、導師制、企業大學、外地活動、避靜及領導力發展專案,看似林林種種的方式,但也有不少共性與問題,讓我們不得不將之歸類為上個世紀人才發展的最佳方法。 這些方式有哪些共同特色呢?首先,它們為參與者提供間斷性而非持續性的輸入。任由參與者自行發生改變,本身的頻率可能不夠密集或強度不夠。我們需要明白,從根本來協助人發展,本身就是一項艱巨的任務,因此過往應用的干預手法往往顯得過於單薄。 其二,這些練習或實踐對組織構成某種「額外的」 — 超出平

常工作流程以外的東西,這就難免引發能力轉移與成本提高的棘手問題。即使這些在工作場景之外的活動能有效支持人們學習,但如何確保員工能夠將學習到的新知轉移到長久固化的業務現場呢?組織如何能持續承受這類雙重成本:當中包括外部投入的費用以及員工離開工作崗位的時間。 第三,這類型的專案只提供給少數人,通常是那些被指認為5% - 10%的「高潛力」員工,這種標籤本身就間接地將另外90% - 95%員工的潛能白白浪費掉。 最後,同時也是最重要的,請留意,二十世紀對於發展人類潛能的方式,都是以個人而非組織作為干預的切入點。也就是說,當組織想要提升人的能力時,它會從組織外部尋找一些新的力量,例如,為

這些成員提供教練、專案、課程與導師,然而組織本身並沒有改變。這就好像我們添加燃料在個人身上,但用來發動引擎的組織卻依舊如昔,沒有更動過。 有什麼其他選擇嗎?想像一下在極度重視人員能力發展的組織,你設計了一種可以將每個人都包含進來的沈浸式文化,透過日常工作的歷程,展開持續的心智發展之旅,那會是什麼樣的景象? 再想像一下,將組織本身 — 不是和業務分離的額外福利 — 打造成能力的孵化器。想像將員工發展視為企業紮根的底線,也就是不僅關心企業文化是否支援業務的各個面向(例如,獲利能力、服務品質的穩定性)成功,同時也會要求以企業文化作為一個整體,在企業日常可視的營運中,持續讓員工主動克服自身

的局限與盲點,並提升他們對日益艱難工作的掌握度。 想像自己置身在一個充滿信任的環境,這個環境包容你的弱項,甚至更傾向於鼓勵你將弱項公開在眾人面前,從而使得同事們可以在你克服弱項的過程中,支持你的成長。想像企業能夠重獲員工的所有能量與專注力,全心投入為企業的共同使命奮鬥。 你正在想像的這種組織,就是通過它自身的企業文化,成為人人成長的孵化器或加速器。簡而言之,你正在想像的就是一個銳意發展型組織(DDO)。 成為DDO並非要在關注個人或關注整個組織之間選擇其一。在DDO裡,教練、領導力專案等等並不會消失;相反的,它們成為全面以發展做為企業文化底色的組成要素。發展,特別是指心智層面的發

展,它不是添加劑或副產品。唯有透過發展,燃料和引擎才能一起被充分提升。 在本書中,我們將向你展示如何在二十一世紀打造出服務每個人發展的強大孵化器。 打造企業文化的策略方法 本書中所介紹的每一位DDO領導者,都帶著一個十分清晰的意圖:致力打造一種能同時提升業務表現與員工能力的企業文化。他們並未將二者分別對待,而是視為一個整體。這些公司將落實人人潛能與組織潛力之間的關係視為一段持續辯證的旅程,而不是像常規企業一樣,接受非此即彼的妥協關係。我們相信,這些公司展現了一種推動業務成功的新路徑,有些令人興奮的東西可以指導我們前進。 你不僅會看見DDO如何協助員工成長,同時還會發現DDO

的文化能持續產生具原創性而有效的方法來迎接艱難的挑戰,並將之轉化為機會。例如,其中某家企業,它所屬的行業有著平均40%的流動率,但這家公司想出一套方法,經過逐年的努力,終於將此數字控制在個位數。另外一家企業,以創紀錄的速度進入一個嶄新的行業。第三家企業,很有可能也是唯一預見2008年全球經濟危機的金融公司,並成功地度過難關。 在VUCA的時代,業務挑戰的特別之處在於它們不單是技術性,很多時候也是調適性。技術性挑戰雖然也是困難重重,但可以透過改進現有的組織設計和思維模式而得到化解;調適性挑戰則要求組織及其成員做到超越自我,走出固有的習慣與模式。我們相信DDO也許會是最能夠因應調適性挑戰的組

織模式。 簡而言之,你即將在後續篇章讀到這些企業如何讓企業文化成為一種業務策略。 如何閱讀本書 讓我們共同看一下,在選擇閱讀本書的最佳順序時,你可以有哪些考慮方式。第一章直接帶你進入DDO的環境。我們將指引你「參觀」三家DDO,讓你全方位感知這三家公司。這裡的目的不是提供全面或系統性介紹,而是讓各種新奇要素向你迎面而來,給你一種「劉姥姥進大觀園」的感覺。 第二、三章提供了鳥瞰DDO的視角,其中包括涉及的理念以及這些公司之間的共同特質。其中,第二章將深度探討本書中所指的「心智發展(developmental)」究竟意指為何?第三章則涵蓋了12項DDO的共同特徵,依照發展的抱

負、實踐以及社群感三方面進行分類說明。 如果你是一個習慣從局部到整體(part to whole)的學習者,特別偏好先感知細節,再考慮整體概念,那麼你大可以按照本書編排的章節順序,歸納式的從第一章開始閱讀,接著到第二、第三章;然而如果你偏好從整體到局部(whole to part)的學習模式,喜歡先看大局,再瞭解具體案例,那麼你可能更喜歡演繹式的順序,這時,你可以先讀第二、第三章,然後再回到第一章。 第四章深入探討這些範例,為了打造銳意發展的企業文化,他們有哪些實務作法。如果你先閱讀了第二章,對成人發展理論有一定程度的認識,便能更容易理解這些方法背後的設計。但如果你對DDO公司實際

發生了什麼事特別感興趣,也可以直接從第一章跳到第四章,然後再閱讀第五章。 第五章聚焦探討DDO的業務價值。「是的,我同意這樣的企業對員工將會大有裨益,但用這種方式經營一家企業真的可行嗎?」你可能會有這樣的疑問。這一章主要探討這些範例企業的成功,是否來自於他們對人人成長的關注。 第六章將提供你一個關於自身成長邊際的直接體驗,因此你可以細想,假如你在DDO裡,關於個人學習,可能會經歷什麼樣的集體式鼓勵與支持。如果閱讀第四章後,你對自己的盲點或者在DDO需要處理的不安有所好奇,你也可以直接從第四章跳到第六章,之後再回頭閱讀第五章。 假設上述章節令你產生興趣,進而想讓自己的工作場域

— 你的團隊、部門或整個公司,往DDO的方向發展,那麼第七章,也就是最後一個章節,將會為你提供我們所看到,選擇啟動DDO的組織,他們在開展這一切時發生的景象。 一種全新收入類型的崛起 我們生活在一個前所未有的時刻。除了VUCA世界帶來影響深遠的震盪之外,人們每天工作是為了什麼,背後的意義也在經歷著巨大的轉變。過往我們將人視為經濟人(Economic Man)— 單純看重物質本身與外在成就的日子,已經一去不復返。在那個時代,傳統所指的「收入」 — 比如薪資、健康保險、朝九晚五的工作時間,已經可以滿足人們的需求。 現在我們看到的是一種對新類型收入(new incomes)的追求,這裡

包括個人的滿足感、意義感以及幸福感。這些是對於做為一個心理人(Psychological Man)的另類報酬,滿足的是看不見、屬於內在心理世界的充實與成就感。當然,工資、獎金與福利還是重要的,只是,這些報酬已經越來越不能滿足大部分人想要成長的內心需求。自十九世紀勞工運動以來,「勞動 – 獎酬」關係一直在變化,我們這裡所謂新類型收入的出現,意味著這組關係正在經歷一場巨大轉變。很多國家甚至聯合國,都開始探索發展GNH:國民幸福指數(Gross National Happiness,從本質上來說,衡量成功的方式不同)而不是單靠GNP:國民生產毛額(Gross National Product)來衡量

進步與發展,此趨勢也反映出對新收入類型的殷切需求。 那麼幸福(happiness)又是什麼呢?一個被正向心理學(positive psychology)運動所推動的主流定義,是把幸福視為一種狀態(a state),以追求愉悅的感覺為特徵,痛苦、糾結和無聊感需要被消除,透過經歷正向情緒與迅速復原的能力感受到一種參與及意義感。在很多被廣泛宣揚的「最佳雇主(great place to work)」中,這種幸福正是人們追求新類型收入的主流版本。它體現在彈性工時、乒乓球桌、飛鏢、隨時供應的營養餐點、休憩區域、例行舉辦的名人講座和無限制的假期。 然而,關於幸福的研究文獻提出另一種定義,與主流

定義有部份重疊,但也有顯著差異的地方。第二種定義是將幸福視為人類繁榮興盛的歷程(a process)。此定義可以追溯到亞里斯多德和希臘文的eudaemonia「因理性而積極生活所帶來的幸福」概念,指的是通過自身不斷成長和逐漸發展所帶來的滿足感,從而產生參與及意義感,成為本來該成為的那個人,讓更多的自己融入世界。 每個人的發展過程,看見並克服自身過往的局限,都有可能涉及痛苦,正如分娩的痛苦是將新生命帶入世界所必經的道路一樣。若將幸福視為一種狀態,那就容易讓人侷限在體驗所謂的正向情緒。但幸福若是一種發展的過程,它包含多種豐富的感受如失去、痛苦、糾結等歷程(不必然與這些體驗對立)。 今

天在這樣一個及時行樂、充斥著各種刺激並極力避免痛苦的時代,這種另類幸福,顯然不那麼流行,但如果有人經歷過這種幸福,正如DDO的夥伴們所證實,人們發現自己會在未涉足過的領域體驗到新生命的活力與愉悅,並且在最為艱難的時刻,也能充滿覺察力與臨在感,這是一筆代表著非凡價值的珍貴收入。 在我們所稱之為DDO的工作場域,它提供了與第二種幸福感相關的新收入,它們塑造出專門關注人人成長的環境,其企業文化將每個人都包含到這個發展歷程 — 人人都體驗到自己的變化,同樣重要的是,人人都見證、支持,甚至適時地驅動他人產生變化。儘管個人在面對舊有的、無效的模式或弱項有時是艱難的,但整體來說,人們體驗到共同的興奮和

能量的流動,感受到自身、同儕與組織在向上成長以及向前發展的力量。 在重組工作時,不應過早局限在實驗狹隘的幸福概念。作為實驗一種新的組織工作方式,我們可以試著將一個為繁榮興盛以及為幸福而建立的工作場域並肩存在。這些場域也許將來會融合在一起,也許不會,但它們應該相互支持,為彼此感興趣並為對方歡呼,從而形成一項共同運動,以新類型的收入作為回報我們在組織中勞動的禮物。 為幸福感而打造的工作場域已經開始在公眾的想像空間佔據一席之地,但我們認為那只是新建大樓的一半而已。我們誠摯邀請你透過這本書,來參觀那些讓才華得以綻放與成長的工作場域,這是建構人類幸福住宅的另外一半。 躍升電商的故事

無論你在採取行動的過程中表現的多麽糟糕,除了率先開始做之外,沒有其他方法可以「變的更好」。因此,開始吧;出去失敗!我們擅長變的更好,因為我們擅長失敗。 —查理 · 金(),躍升電商 這是紐約的某個週六早晨,躍升電商的會議室擠滿了二十多歲的年輕人。他們大多是應屆大學畢業生,擁有工程或商學院學位,來自麻省理工學院(MIT)、卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon)和喬治亞理工學院(Georgia Tech)等知名大學。這些年輕人互相閒聊,以舒緩緊張感,他們前一晚才坐飛機來到這裡,衣著正式,準備在這一整天持續不斷的面試、自我介紹以及在團隊挑戰的過程中,展現出自己的思路歷程。 這是電子商務科

技公司躍升電商的「超級星期六」,該公司每年會用兩個星期六的時間來進行面試、考試藉以選拔新員工。躍升電商的資深副總裁兼聯合創始人格雷格 · 昆克(Greg Kunkel)擠到會議室前面歡迎這群應徵者。昆克告訴大家,從校園篩選出的數千名應徵者中,有四十四人已經晉級為候選人,並獲得面試的機會。這些人即將體驗一種獨特的招募方式,這將使他們有機會體驗躍升電商的企業文化。 「各位今天將開啟探索與認識自己並對躍升電商有些認識」昆克說。「把今天想像成一次長達九小時的相親,一次足夠長的時間,足以讓真相浮出水面。」考生們緊張地笑了笑,彼此交換了一下眼神。「這將會是漫長的一天,到最後你們會感到精疲力竭。」昆克繼續說

,「但請記住,偽裝和隱藏真實自我所需要的精力,將會是保持坦率和展現真誠自我的兩倍。」 昆克隨後介紹了軟體工程師納楊 · 布薩(Nayan Busa),請他分享自己在躍升電商的一些工作經驗,布薩隨後從容平靜地開始述說。 「我從2010年開始加入躍升電商,」他對滿房間的求職者說道。「剛來的時候,我缺乏自信,沒有安全感。我很擔心同儕看我的眼光,要克服這種狀態並不容易。我不得不努力練習自己。我甚至意識到自己在生活的各個面向都缺乏信心,即使是在選擇家裡的傢俱或去餐廳點餐也是如此。」布薩進而解釋自己如何透過工作變得更加自信。「我透過在同仁面前講述我自己的成長歷程來練習,正如我此刻在你們面前所做的一樣。當你

開始進步時,就會影響營收,為業務帶來價值。同時,我未來還有很長的一段路要走。」

乒乓球桌進入發燒排行的影片

活動已結束囉~感謝各位熱烈參與。

如果你願意贊助我們,可以讓我們頻道繼續走下去,萬分感謝❤️

1.贊助我們:https://p.ecpay.com.tw/9D4B277

2.頻道會員立即加入:https://www.youtube.com/channel/UCl692PMFEZ_-Vxs7u6WLS6w/join

3.可以購買底下我們設計的衣服,希望你會喜歡~❤️

限量T-shirt網址(蝦皮賣場):

https://reurl.cc/NXLGGk

你的訂閱就是給我們最大的動力!讓我們努力下去,謝謝你😊

[Instagram] 傑夫的iG:https://www.instagram.com/kuanj.k

[Facebook]KCCC 粉絲專頁:http://bit.ly/2qUO2i8

#桌球教學

#乒乓球削球

#削球國手

用影像伺服來製作機械手臂乒乓球追蹤控制系統

為了解決乒乓球桌 的問題,作者張智堯 這樣論述:

本研究是使用影像做為追蹤乒乓球的感測器,用來製作機械手臂揮拍回擊球的動作,在乒乓球桌左右架設兩顆鏡頭以乒乓球做為目標用來控制滑軌水平移動,由於機械手臂放在滑軌上,因此在滑軌上加裝一顆鏡頭用來抓取乒乓球的高度,能讓機械手臂對著牆壁做出回擊球的動作,主要的控制分成三個部份影像控制、滑軌控制以及機械手臂控制。在本研究中在影像控制中分為兩個部份,桌球桌左右是使用Pixy鏡頭模組,使用3D列印設計並印製與Arduino Mega控制板結合做為滑軌控制的核心,透過畫面中選取所需要偵測的顏色,讀取目標中心的座標,並與鏡頭畫面轉換成空間座標,來控制滑軌,另一個是使用羅技鏡頭利用Python的OpenCV開源

函式庫,偵測乒乓球的橘色的閾值範圍,使用Canny邊緣檢測透過霍夫找圓的技術,抓取畫面中的乒乓球中心並回傳座標,轉換乒乓球的空間座標做為目標可以用來控制機械手臂動作。最終實驗結果在滑軌控制上加入P控制,透過編碼器用來控制直流無刷馬達,影像讀出來的兵乓球位置座標做為滑軌水平移動的目標,讓滑軌平移到目標點,扣除機械手臂左右揮拍的臂長,已知球拍高度去控制機械手臂伺服馬達的角度,設計出機械手臂揮拍的姿態,由於機械手臂長度有限制,所以這邊會給一個可以打到球的擊球高度,在這範圍內設計出機械手臂揮拍回擊球的動作。關鍵詞:影像辨識、直流馬達滑軌控制、機械手臂系統應用

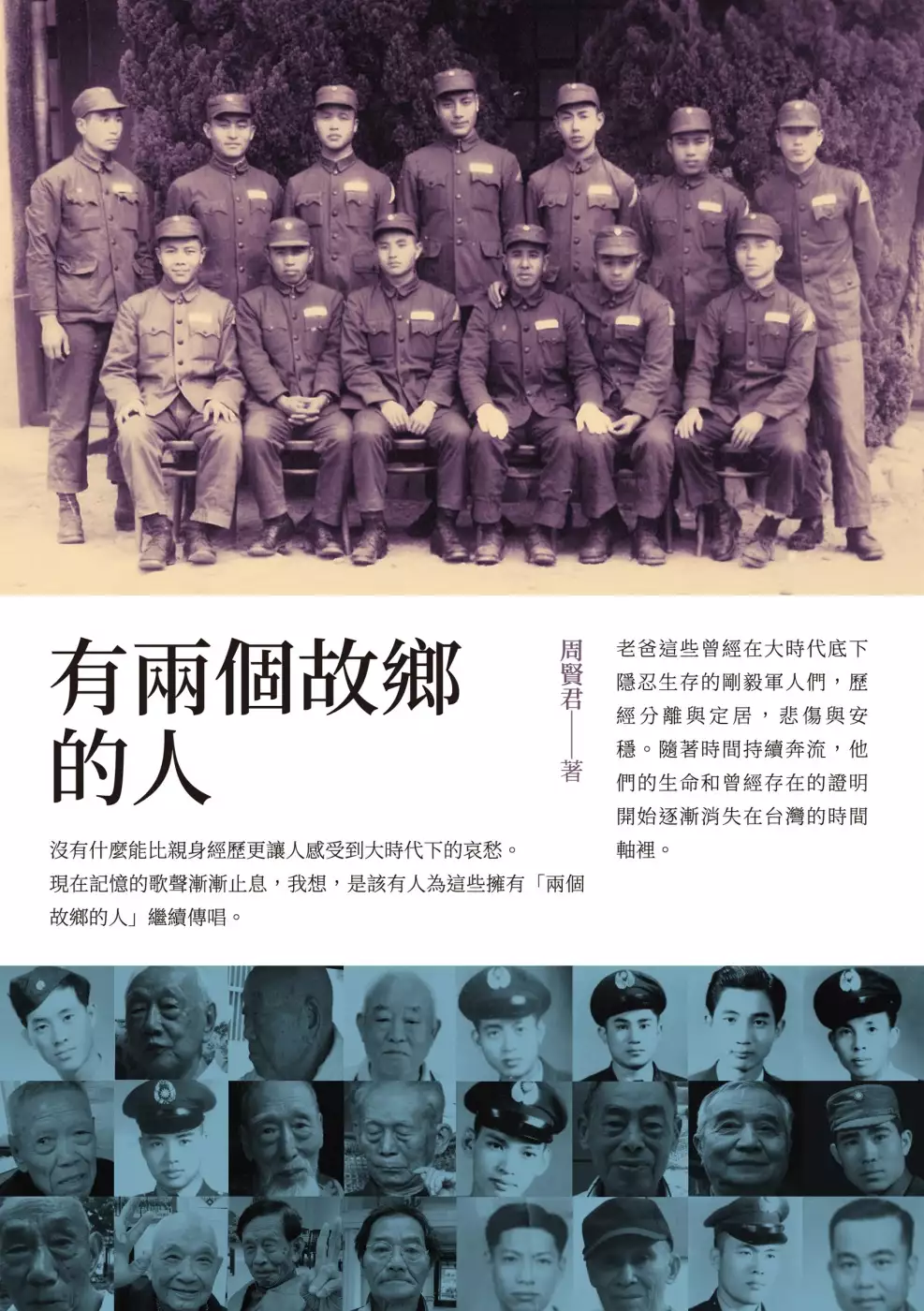

有兩個故鄉的人

為了解決乒乓球桌 的問題,作者周賢君 這樣論述:

老爸這些曾經在大時代底下隱忍生存的剛毅軍人們,歷經分離與定居,悲傷與安穩。隨著時間持續奔流,他們的生命和曾經存在的證明開始逐漸消失在台灣的時間軸裡。 沒有什麼能比親身經歷更讓人感受到大時代下的哀愁。 現在記憶的歌聲漸漸止息,我想,是該有人為這些擁有「兩個故鄉的人」繼續傳唱。 § 在台老兵與他們的後代是一群擁有成雙成對的人。 § 他們一起擁有一份思鄉之情,跨越時間和空間,永存在他們的心中。 周賢君的父親有兩位妻子,一個在大陸,一個在台灣;有兩個家,一個在大陸,一個在台灣;更有兩個身份,一個是超過四十年無法回鄉的中國徐州人周昇雷,一個是跟隨國民黨撤退來台的老兵周昇雷。

身為老兵二代的周賢君,除了繼承父親的姓氏,也繼承了他長達四十年間的鄉愁,因為父親,她有了兩位母親,一位異母兄長,還有兩個故鄉。分隔兩地的苦悶,在她心裡化為無以傾訴的思鄉之情、不能緩解的孺慕之情,以及想要為老兵存在留下痕跡的那份迫切,促使她以文字傾訴,冀望能讓更多人知道,在那個動亂不堪的時代下,最可貴的是人們心中那份堅定而溫柔的思念與盼望。 本書特色 § 最平實的文字,也是最真摯的情感。 § 老兵二代為了父親遺願,提筆寫下不為人知的80年。 § 《為台灣老兵說一句話》姊妹作,紀錄更多老兵,與更多故事。 作者簡介 周賢君 「嘓嘓」,是豬的叫聲。於是,她將自己

的筆名取為「嘓子」。 周賢君,1962年次,出生於台中清泉崗眷村的豬眷。旅居丹麥哥本哈根二十年,但不願因為歐洲舒適的生活,忘卻父親與那個時代老兵們在台灣曾經走過的腳印。於是,她一再探訪、書寫,試圖記錄並還原他們的生命故事。 前言 6 第一章 我的父親在大陸老家有個衣冠塚 10 第二章 轉世投胎的娘親 14 第三章 夢月哥中藥鋪櫃子似的前半生 18 第四章 老兵夢遊雲龍山 22 第五章 一九四九年解放前的家書及照片 25 第六章 探親金子的故事 28 第七章 祭三伯父天國書 31 第八章 當年的劃分成分 34 第九章 四個子女認祖歸宗 36 第十章

返鄉認親差一點吃憶苦思甜飯 39 第十一章 等著看打老婆 44 第十二章 說服媽媽去大陸養老 47 第十三章 媽媽的寶貝雞鴨鵝 50 第十四章 徐州哥哥飛廈門探望台灣媽媽 53 第十五章 徐州大哥給台灣媽媽的大紅包 57 第十六章 徐州大哥與台灣媽媽的母子關係 61 第十七章 兩岸同胞的深層交流 64 第十八章 我與嫂子的交流 67 第十九章 飄洋過海的山東饅頭 70 第二十章 繞了一大圈辦入台手續 73 第二十一章 台灣光復初期的中國鹽業文件 77 第二十二章 兩岸親人各有其敏感問題 82 第二十三章 外國夫婿陪我返鄉探親碰到的問題 86 第二十四章 父親為老

家人買的耕耘機 88 第二十五章 徐州探親不忘與博友相會 92 第二十六章 我的黨員嫂子 96 第二十七章 老鼠會撈到的電動車 100 第二十八章 一張餐巾紙給我的深思 103 第二十九章 夢月哥在台灣的兩個小祕密 107 第三十章 老佛爺的洗澡記趣 110 第三十一章 一場洗澡笑話 113 第三十二章 尋親的第一張照片 115 第三十三章 探親適應,冷暖自知 118 第三十四章 老一輩的事 121 第三十五章 我思電影《溫故一九四二》 123 第三十六章 我所經歷的中華文化復興運動 126 第三十七章 再唱驪歌 130 第三十八章 國家統一密碼與老兵的九二共識 1

32 第三十九章 從童歌憶三輪車與老牛車 135 第四十章 挖掘心中的矛盾──偷油賣油 139 第四十一章 台北故宮的那塊五花肉 142 第四十二章 電視機時代來臨的前後記憶 145 第四十三章 蔣宋美齡的中國戰時兒童保育會 148 第四十四章 蔣中正先生手改聖經聖詠譯稿(六) 153 第四十五章 漢字也是故鄉 155 第四十六章 老兵第二代經歷的台灣多元文化 157 第四十七章 青天白日徽章 165 第四十八章 從「蔣介石日記」尋找遷台的時間點 167 第四十九章 一九四九年的入台證 170 第五十章 過時的反攻大陸儲備人才考試制度 173 第五十一章 戰亂時期金子

與學歷證書的重要性 177 第五十二章 三十年前的照片去看老爸對「白色恐怖」的防範 180 第五十三章 想家思親的記憶,都在那「饃饃」裡 183 第五十四章 兩岸人的兒歌〈布穀〉與〈小毛驢〉 185 第五十五章 渡過黑水溝──方建唐的故事 189 第五十六章 認識一位作家老兵 192 第五十七章 一位死過三次的台灣老兵 194 第五十八章 台灣的墾荒老兵楊淵 198 第五十九章 老兵四十年記憶的地址 201 第六十章 台灣老兵曾經的敵後工作 205 第六十一章 幾段一九四九的記憶 208 第六十二章 台灣老兵闞守貴落葉歸根於家鄉 212 第六十三章 兩則來台灣打工的故事

214 第六十四章 滯留越南富國島三年半的台灣老兵 217 第六十五章 回顧1987年榮民老兵返鄉活動的歷史背景 220 第六十六章 老兵元配子女來台奔喪分家產 224 第六十七章 只差一步就搭上探親的班機 229 第六十八章 乞丐老兵 232 第六十九章 二○一二年度感動中國十大人物,台灣老兵高秉涵(上) 234 第七十章 二○一二年度感動中國十大人物,台灣老兵高秉涵(下) 236 第七十一章 北京清華學生來台掃墓失聯三十年的老兵 239 第七十二章 給台灣老兵李希賢先生的一封信 248 第七十三章 幼年兵的一頓飯 251 第七十四章 老兵的小半張照片 253 第七十

五章 沒有親人的葬禮 255 第七十六章 台灣老兵時間不多了,我知道 258 第七十七章 走過特殊年代的兩位老北京 259 第七十八章 逃難年代的袖珍地圖 263 第七十九章 抗日老兵見證紅色追夢人 267 第八十章 一生三次逃難的婆 272 第八十一章 北伐與抗日老兵的清末民初中國電報事業發展雜談 276 後記──寫在付梓之前 281 前言 台中清泉崗戰車營出生的我,就如一般小娃娃一樣,吃得多、跑得快,想要快快長大,對未來有著美好的願景。 少青年時期,眼光卻變得狹小、志向變得不再高大,對未來更是一籌莫展,對人生沒了概念,我們那個時代「榜上無名、名落孫山」的

考試壓力是多麼、多麼的大。 完成學業進入職場後,幸運地搭上台灣「四小龍」經濟奇蹟的順風車,見證台灣產業外移及大陸紅色供應鏈崛起,發現世界變得太快,對未來又開始充滿徬徨不確定。 幸好,一路走來還算順利。 移民北歐過著安定的生活已是二十年,當季節一到,還是會如侯鳥般一定回到我的生身故鄉台灣。親友消遣,地球的這一頭或那一頭,飛來飛去變成是常態,儼然就是一個地球人。我知道,我不是「地球人」,我是一位「有兩個故鄉的人」。 在將要邁入六字頭年齡之際,我追求安定舒適生活的腳步放慢了,站在歐洲人面前,接受他們讚揚中國五千年歷史文化的優越。其實我常常恐慌,我真不知道如何簡單扼要地去介紹中

華歷史文化,也感傷自己對中華歷史文化何等的膚淺認識,慢慢我變得飢渴想去尋找父輩世世代代的傳承故事,把小時候聽過的故事,不管是正面或負面,如果都能記錄下來,那就是好事、那就是傳承。 一次的台灣環島旅行,我與夫婿參觀台南的延平郡王祠,該博物館主要介紹國姓爺鄭成功驅逐荷蘭人建立以台灣為反清復明為根據地的歷史沿革。我在郡王祠展覽廳內讀到一句話:「率水軍兩萬五千人渡台灣海峽」,這一句話深刻震撼了我,改變了我後來的休閒生活,讓我放棄所有雜事,全心專注於收集、記錄老兵的故事。 我發覺整個延平郡王祠內鉅細靡遺的介紹鄭氏父子鄭芝龍、鄭成功等生平功績及歷史地位,但我找不到任何文獻資料敘述那兩萬五千人水

軍隨鄭成功渡台後的下場,可見歷史自古以來只記錄達官顯要,鄭成功在台灣的歷史上當然有他重要的地位,如果沒有兩萬五千人水軍跟隨他來台,那他的歷史定位又會是如何?鄭成功以台灣為根據地意欲反清復明的這段歷史,幾乎與蔣介石總統帶領六十萬國軍以台灣為反共復國基地的歷史如出一輒, 且不論蔣總統反共未竟事業,單就看歷史不斷重演,身為國軍子女的我們,怎能忍受隨蔣來台的六十萬國軍在將來歷史搜尋中只是一片空白,如同隨鄭氏兩萬五千水軍遷台後下落已是查無可考?有了這個概念後,收集記錄榮民老兵故事變成是我生活的最重要重心。 在過去十幾年記錄老兵如何在台灣落地生根時,我碰到幾個案例感觸特別深刻,一定要說出來,例如台北

市和平東路大我新村的老兵宿舍內有一位老人,他曾是空軍飛行員,在他七十五歲時中風,他沒有住進榮民療養院,取而代之的是他在成都的孫女來台照顧這一位老飛行員,孫女來台照顧爺爺一晃至今已是二十有年,如今這一位孫女也已達中年婦人階段,她犧牲她自己的婚姻及人生黃金歲月來台照顧親人,居住在台灣長達二十年並沒有取得台灣的居留權,讓我懷疑她將來再回到大陸成都是否能適應大陸的環境?而她的犧牲卻是中國曾經內戰後造成兩岸分治、人民骨肉分離的痛苦延續,她也是一位「有兩個故鄉的人」。 有一位榮民老伯,他是我父親的老鄉,他的家鄉村子就在徐州觀音機場的省道旁,老伯十六歲時因內戰逃難,結果被國軍抓壯丁,戰爭時部隊打散後,

他又被八路軍抓俘虜,民國三十八年十月他隨中共軍隊參加古寧頭戰役,可說是幸運也是不幸,在戰場上受傷被俘虜,槍傷治癒後歸隊又變成國軍,老伯在古寧頭戰役中受的槍傷,他是躺在乒乓球桌上手術取出彈殼的,老伯告訴我,年紀十六、七歲參與國共內戰,他們單純的就像「一張白紙」,長官發號施令往東就不敢往西跑,生命往往是頃刻間就沒了,他們的命運就是「砲灰」,不值錢的砲灰一桶一桶的往戰場倒,那時哪敢奢想明天或未來。 另一位榮民老伯曾參加過遼瀋會戰及古寧頭戰役,他同時也是民國四十年五月十八日草嶺潭潰堤的倖存者之一,這個事件奪走七十四名國軍官兵生命,為紀念國軍常山部隊工兵營第三連犧牲之官兵,梅山公園建立「草嶺潭官兵

殉難紀念碑」。 另外值得一提的是,這位榮民是幼年兵,他才十三歲就被國軍抓壯丁,十三歲哪!都還沒長大成人。老伯給我一份他保留多年的簡報,是民國三十九年十一月三十日刊登於經濟日報有關「兵工建設實施辦法草案」,老伯很詳細地跟我講述國民政府遷台初期,如何利用國軍開墾荒地,增加可耕用農地面積,為了推動土地改革、耕者有其田政策,當時國軍除了要保家衛國,還要擔任建設台灣的任務,依據的就是「兵工建設實施辦法」為法源基礎,結果榮民老伯工兵任務建設台灣二十幾年,包括開墾荒地十多年,他的戰士授田證補償金只領得台幣五萬元,老伯苦笑著說,領到的錢買不起他雙腳下踩著的一塊小地,而他篳路藍縷、雙手開荒僻地,清理的荒地

變農地何止是一畝三分地,卻輪不到分配給他去耕耘。 老伯查閱的數據資料,當時國軍工兵拓荒增加五十八%耕用農地,雖然這一個數據沒有確切索引依據,但我認為對於研究國軍建設台灣項目及台灣土地改革政策,這是一項值得研究的題材。另外,其他榮民老伯給我許多國軍工兵架橋、開路、自來水管鋪設工程等照片,究竟有多少比例全台灣省的自來水管是國軍工兵鋪設的?其法源基礎是什麼?依照這「兵工建設實施辦法草案」,日薪「案工給價、暫定普通工五元、技術工六元」,榮民老兵該等到何年何月才能領到這一份微薄的薪水呢? 我可以很肯定的說,現在的政府是不可能去補發國軍建設台灣的薪水了,不過我們後代子孫去肯定國軍老兵對台灣保家

衛國建設的付出,絕對是再遲都不晚,深挖歷史檔案國軍開墾荒地增加多少耕地面積?國軍鋪設多少自來水管道?這兩個議題應該是研究生論文很好的主題。 台灣這一塊土地繼承了中華文化的精髓及中華民族五千年的重要瑰寶,台灣人的族群融合是中華民族的驕傲。在中華大地上,唯獨台灣最先達到自由、民主、法治等普世價值。回朔寶島的歷史就是一部移民史,現代台灣人的祖先都是同文同種的中華民族,唯一差別僅是先到與後到,三百多年前隨鄭氏來台的兩萬五千人水軍都是現代台灣人的祖先,但他們如何為這塊土地打拼的故事卻沒留下一頁篇章,這樣的事不會再重複發生在我們的榮民老兵身上了,因為六十萬老兵的血、汗、骨灰遍撒台、澎、金、馬,大陸八

零年代經濟改革開放後,六十萬老兵又是第一批進入大陸的尖兵,那兒雖是他們曾經的故鄉,儘管山河變色,這些國軍脫下軍服變成返鄉探親老兵,其實老兵是台商在大陸投資設廠前的最重要開路先鋒者。 只有六十萬老兵的子女最懂得、最了解他們這一代「有兩個故鄉的人」的心路歷程。 § 第一章 我的父親在大陸老家有個衣冠塚 ◎父親 二○○六年,父親去世,他的骨灰罈安奉在台中豐原的觀音山上。 八個年頭來,我持續不斷地鼓動策畫大陸的夢月哥來台。終於,皇天不負苦心人,我的心願「八」字有了一撇,即將美夢成真了。 二○○八年,馬英九上任中華民國第十二任總統後,兩岸開啟更進一步的接觸,有了直航,有了對等的落地簽證,

兩岸民間的接觸變得非常頻繁。更多更多的大陸同胞第一個旅遊目的地莫不選擇台灣,為的是一揭台灣神祕面紗,圓卻終身期待及一生夢想。 多年過去,大陸同胞來台灣旅遊探親的人數早已超過幾百千萬,我們卻還在等待夢月哥敲定來台的日期。 啊!我的夢月哥終於可以來台灣了!更棒的是,夢月哥計畫帶著大嫂一起來! 夢月哥說,他們台灣十天自由行的全部時間,只想待在我豐原老家的合作新村,陪伴我的媽媽過過簡簡單單的生活。真是有心人! 回想二○○六年父親病重,父親在短暫清醒的片刻連續喊了幾聲:「不行了!」「不行了」!表達希望再見到夢月哥一次。於是,弟弟緊急安排申請大陸親友探親手續。 無奈,那幾年台灣執政者囿於政治意識形態之故,

與大陸當局間的互動不大活絡,連帶地也阻滯了夢月哥來台探親奔喪的安排。夢月哥為此人生再增一個終身遺憾──無法為四十年等待相認的父親送終! 回想父親生病期間,家人已經看出這是父親的最後時期了,因此我們有共識,父親的告別儀式,一切聽從媽媽的安排。當時還不是佛教徒的母親為父親準備的是道教送終儀式,並在豐原的觀音山上買了一個夫妻合葬靈骨塔位,為的是將來媽媽百年後仍可以回到父親身邊重聚。 媽媽特別交代,不要使用「棺材」這種難聽的字眼,因此我們都跟著媽媽用「爸爸的大房子」來稱呼父親安寢的棺槨。我自己則信仰基督教,出於私心,在封棺前,我悄悄地在父親的枕頭下放了一本聖經。然而,我也留意到媽媽為父親戴上佛珠手環,

希望父親的魂魄能隨「南無阿彌陀佛」的助唸聲之引領,前往西方極樂世界。

耦桿驅動滑塊機構其傳動性能之研究與應用

為了解決乒乓球桌 的問題,作者王俊淵 這樣論述:

本研究利用可傳動性指標與其他傳動指標,應用於耦桿驅動滑塊機構上,以探討其傳動性能的優劣。而其他傳動評估指標包含全傳動指標,可傳動機械利益。傳動性能最佳的點,即完全傳力耦點。將所有完全傳力耦點的點連結即可形成完全傳力耦點曲線。此外,本研究並將滑塊機構含滑塊摩擦的影響納入考慮,也對滑塊機構的兩種倒置機構做分析,並延伸探討六連桿機構之傳動性能。最後,將研究成果應用於乒乓球桌機構,四桿與六桿推開窗機構以及划船健身機構上,以求得機構之較佳傳動性能。

乒乓球桌的網路口碑排行榜

-

#1.乒乓球桌的價格比價

130X75折合桌球桌+象棋桌(送桌球拍.乒乓球)乒乓球桌乒乓球拍桌球台.象棋盤桌遊戲機遊戲桌.摺合折疊桌摺疊桌.推薦哪裡買C167-140Z. 5,680. 樂天市場rakuten ... 於 www.goyomoney.com.tw -

#2.鎮長週記20231015|即便老去之後的生活也值得期待

我上任之後,有時會到文康中心與長輩們交流、同歡,了解到現在的文康中心設施以按摩椅、乒乓球桌 ... 我們的里幹事奕帆,發揮自身的專長,教導長輩打桌球;. 於 matters.town -

#3.我想赢 - Google 圖書結果

... 乒乓球桌,绿色的桌面,白色的边线,而且还了球网!田晓珍注乒乓球桌了一,临时用一木支撑。球桌的一个是补的,还上漆。球网上也有破的地,人用红色的毛线补过。尽如此,这张标球桌 ... 於 books.google.com.tw -

#4.SUZ 奧林匹克標準規格桌球桌5001.乒乓球台折疊桌球檯

ITTF國際標準折疊式桌球桌,SUZ 奧林匹克標準規格桌球桌5001.乒乓球台折疊桌球檯,桌球周邊,ITTF國際標準規格;可折可疊可移,厚度僅12cm;桌面採六. 於 tw.buy.yahoo.com -

#5.乒乓球桌Table / STIGA / ST-922

乒乓球桌 Table / STIGA / ST-922. NT$ 25,600. 放到購物籃. click to collapse contents. 搬運樓層運費:1樓0元2樓/地下1樓200元3樓350元4樓500元5樓650元6樓800元. 北部 ... 於 www.shiu-cheng.com -

#6.中華民國桌球協會

賀中華隊參加2023亞洲桌球錦標賽,榮獲男子團體第二名、男子個人單打林昀儒第三名、混合雙打林盷儒、陳思羽第三名。 於 www.cttta.org.tw -

#7.JOOLA 桌球桌清潔劑

輕鬆去除乒乓桌上的灰塵、汙垢和汗漬,不會傷害桌面。JOOLA 桌球桌清潔劑採用噴霧式瓶裝,容量500毫升,噴口具有開關設計。 於 joola.tw -

#8.盛会落幕运动热潮延续

... 乒乓球桌,全天候免费开放。前来健身的村民对这个地方很是喜欢,激动地说:“特别是周末,很多年轻人都会来这里打球、踢球,是休闲活动的好去处。 於 news.gmw.cn -

#9.台北免費桌球場地 :: 非營利組織網

... 桌球場地租借台北 板橋桌球 桌球臨打 新北市桌球 約打桌球 台中免費桌球場地 新北桌球場地 免費桌球場地 桌球館收費 新北免費桌球場地 桌球發球機租借 桌球室租借 桌球桌 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#10.強生CHANSON】標準規格桌球桌(桌面厚度18mm) CS-6300

商品特色:【贈送C式附件】□1695B高級插套式藍色網架1組 □強生710練習桌拍2支 □強生二星練習球半打. 於 www.books.com.tw -

#11.物聯網實作:深度學習應用篇 - 第 93 頁 - Google 圖書結果

... 桌:本範例可編寫 Javascript 創造一個畫布,設成綠色的長方形範圍作為乒乓球遊戲的球桌,程式編輯如表 4-10 所示。其中 drawtable(w,h)函數為 ... 乒乓球遊戲—設計乒乓球遊戲. 於 books.google.com.tw -

#12.杭州亚运会启示录之一:精彩纷呈,澎湃体育梦想

... 乒乓球桌。如今,伊朗队时隔多年再次站上亚运领奖台,必将引发当地乒乓球运动新的热潮。 赛场内外的良性互动,正是亚运会影响力的重要体现。 亚运会上 ... 於 tianmunews.com -

#13.The Sound of Silence 寂静的声音: Novel - 第 18 頁 - Google 圖書結果

... 乒乓球桌,想必是為這新房子而買的,廳的另一邊,放置著小孩玩具和兩張小書桌,兩個約四、五歲孩子坐在地下,神氣愉躍,投入地擺弄著玩具,用英文聊著自編的故事。兩個男士正 ... 於 books.google.com.tw -

#14.台同標準型T002 桌球桌(桌框40MM x 20MM)

桌球協會公認國際標準規格,展開尺寸:2740x1525x760mm(長寬高)。 桌面厚度19mm,使用進口桌球專用密迪板製作。 桌框以40mm x 20mm鋼框強固保護。 桌腳採 ... 於 www.taitun.com.tw -

#15.山东惠民:打造“百姓健身房” 免费健身有地方- 国际在线移动版

为营造全民健身的浓厚氛围、提高群众身体素质,山东省惠民县打造“百姓健身屋”,配备跑步机、力量训练器、动感单车、乒乓球桌等健身器械,免费向群众 ... 於 sd.cri.cn -

#16.租訂康體設施- 康樂設施租用費(市區)

高爾夫球設施(室內及戶外), 棒球練習場, 草地球場, 美式桌球檯/ 英式桌球檯, 草地滾球(室內及戶外), 障礙高爾夫球, 乒乓球發球機. 租用人. 長者. (a), 星期一至五 ... 於 www.lcsd.gov.hk -

#17.桌球桌優惠推薦-2023年10月

ITTF國際標準桌球桌標準乒乓球桌18MM 乒乓球桌可移動桌球台贈送網架+桌球拍桌球台折疊桌球桌桌球檯. $6,999 - $8,999. 已售出7. 臺中市太平區 · 免運【可折疊兵乓球桌 ... 於 shopee.tw -

#18.免運費~特賣日本商品~小型桌球桌/乒乓球桌/桌球台/餐桌/ ...

免運費~特賣日本商品~小型桌球桌/乒乓球桌/桌球台/餐桌/烤肉桌/露營桌~免運費. 商品貨號:HG-818. 1.多用途迷你乒乓球桌,是風行日本的暢銷休閒運動用品,是增進親子間 ... 於 www.postmall.com.tw -

#19.STIGA | 瑞典國際乒乓球台灣代理商

STIGA是一家有著60多年歷史,全球領先的乒乓球用品生產商,在全球範圍內有100多家合作夥伴。 1944年,STIGA在瑞典製造出首支乒乓球拍。在過去半個多世紀來,STIGA底板 ... 於 www.stiga.com.tw -

#20.牛人手工制作一个炫酷乒乓球桌,网友:很棒的球桌 - Bilibili

牛人手工制作一个炫酷 乒乓球桌 ,网友:很棒的球桌,非常酷的设计. 设计集. 相关推荐. 查看更多. 好牛的木工,把几块木头拼接,做成的小工具. 736 --. 3:36. 於 www.bilibili.com -

#21.扬州打造“赛事名城”把“体育流量”转化为城市发展增量

... 乒乓球及相关赛事活动超百场,几乎每家企事业单位都设有乒乓球桌或乒乓球室,乒乓球堪称“扬州第一运动”。 回顾本次乒乓球全锦赛,扬州赛场内外热烈有 ... 於 www.ourjiangsu.com -

#22.乒乓球桌一般在哪里买(ww3008.cc)乒乓球桌一般在哪里买.obr

... 乒乓球桌一般在哪里买(ww3008.cc)乒乓球桌一般在哪里买.obr的搜尋結果,共00筆. 與我聯絡 · 報紙讀者服務 · 新聞授權 · 服務條款 · 隱私權聲明 · 一起做公益 · 旺旺集團 ... 於 www.chinatimes.com -

#23.桌球桌- 運動健身- 人氣推薦

... 桌球臺居家防疫陪小孩用這台~外銷日本商品~鋁合金腳管~輕巧桌球桌/乒乓球桌/桌球台~ 室內小空間就可開戰~ 桌球王子*德國家用迷你桌球桌/親子同樂兒童桌球台/輕巧乒乓球桌 ... 於 www.ruten.com.tw -

#24.桌球桌【乒乓球桌】

徐老師桌球郵購園地-I Love Ping Pong Web Shop : 桌球桌【乒乓球桌】 於 ww3.ping-pong.tw -

#25.劳模风采·2008年福建省五一劳动奖章|罗泽枝:身体不曾 ...

这个体育之家由厂房改建而成,面积250多平方米,有5张乒乓球桌。“这是我第一次创业,学员不多,因为各种原因只撑了一年多。虽然失败了,但朋友们给了 ... 於 www.workercn.cn -

#26.乒乓球桌圖案素材| PNG和向量圖| 透明背景圖片| 免費下载

Pngtree為您提供超過15張免费乒乓球桌PNG圖案素材, PSD設計圖和向量圖。所有乒乓球桌免摳圖設計素材都可以在Pngtree上免費下載。 於 zh.pngtree.com -

#27.International Table Tennis Federation - Home of Table Tennis

Welcome to the home of the International Table Tennis Federation! The latest Table Tennis news and results can be found here on the official ITTF website. 於 www.ittf.com -

#28.7OCEANS話題新品!獨家引進西班牙精品家具「乒乓球桌兼 ...

獨家引進西班牙精品家具「乒乓球桌兼辦公桌、手足球餐桌」兼具功能與娛樂效果. 最具特色且俏皮的手足球桌等複合式餐桌,營造有趣格調兼具的居家生活。 於 www.harpersbazaar.com -

#29.乒乓球台

乒乓 球台(英文名a table tennis table)是乒乓球 ... 最初是以室内餐桌为球台,以书本为球网,羊皮纸贴面自制球拍用橡胶或软木做球对球桌大小和球网高低没有统一规定。 於 baike.baidu.com -

#30.WTT世界乒联

WTT世界乒联,世界乒乓球职业大联盟官方微博。WTT世界乒联的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#31.板橋站桌球場 - 捷運北投會館

本桌球場共有10張桌球桌,場地寬敞並具有舒適之空調系統,適合三五好友休閒運動,或釋放壓力的好去處。 開放時間:, 平日/例假日:08:00-22:00。 容納人數:, 2~4人/桌。 於 btresort.metro.taipei -

#32.2023最新10款熱門桌球桌專業推薦

1. 【STIGA】專業桌球檯桌球桌兵乓球桌(ST-916) · 2. 【強生CHANSON】CS-6200 標準規格桌球桌(桌面厚度15mm) · 3. 【強生CHANSON】標準規格桌球桌-桌面厚度 ... 於 www.ezneering.com -

#33.科技体育成为老年人健康的幸福密码——数字赋能公共健身 ...

在这里,地面通铺彩色的悬浮式地板,篮球场、乒乓球桌、羽毛球场、轨道棋、智慧体育锻炼屏,各类健身器材一应俱全。在运动广场的室外智能健身房区 ... 於 www.sport.gov.cn -

#34.盛会落幕运动热潮延续_新华报业网

杭州亚运会筹办以来,当地把闲置空间改造成体育场地,为群众参与体育运动提供便利。现在,健身公园配有20件健身器材、4张乒乓球桌,全天候免费开放。前来 ... 於 www.xhby.net -

#35.蘆洲國民運動中心

消息公告 · 樓層介紹 · 運動課程 · 場地預訂 · 交通資訊 · 無障礙設施 · 常見問題 · 臺北市運動中心場地資訊平台 · 蘆洲國民運動中心. *. 中心場館人數( 每分鐘更新 ... 於 lzcsc.cyc.org.tw -

#36.臺南社區關懷據點推藝術輔療乾燥花手作活動黃偉哲讚活躍 ...

社會局說明,為了讓長輩們有更多參與感與新鮮感,此次社會局規劃了桌上槌球及時下流行的乾燥花擴香石DIY,一動一靜兩項活動讓長輩動手做,藉由桌上槌球, ... 於 www.tainan.gov.tw -

#37.(其它桌椅)鴻宜二手物流-乒乓球桌已成交- 家具

591居家/家具提供高雄市三民區九如路二手其它桌椅出售, 鴻宜二手物流-乒乓球桌,長276公分、寬153公分、高76公分。 賣場商品皆為**自取價不含運送** 如 ... 於 www.591.com.tw -

#38.桌球桌- 優惠推薦- 戶外/旅行2023年10月

廠家直銷 現貨免運費撞球桌家用小型兒童英式斯諾克桌球台家用室內摺疊美式黑八桌球桌撞球館設備. $2,918 - $12,137. 新北市板橋區. 【乒乓球桌門】雙雲SMC室外桌球桌 ... 於 shopee.tw -

#39.工業風乒乓球桌/餐桌(限量版)

尺寸:寬274 x 深178 x 高93 cm. 材質: 球桌: 煙燻橡木、鑄鐵桌腳球網: 天然牛皮絨面處理、手工精緻縫線、鑄鐵球拍: 實木、皮革球面. 價格依規格尺寸而有所不同,詳情 ... 於 www.mountainliving.com.tw -

#40.桌球桌、乒乓球桌

泰山撞球具行是一家專業經營撞球用品,從撞球桌、撞球檯、桌球桌、乒乓球桌專業生產,包含進口撞球檯、國產撞球檯、中古撞球檯、中古撞球桌買賣、撞球檯維修、桌球桌、 ... 於 www.taishan.com.tw -

#41.眾志成城:灣仔、東區與南區學校的故事 - 第 125 頁 - Google 圖書結果

... 乒乓球隊長,每到下課時,同學們一窩蜂衝出課室搶佔乒乓球桌的情景。創校初期學校籃球隊合照。第二排左三為馮平山先生兒子馮秉芬爵士。攝於 1928 年。圖片來源:金文泰 ... 於 books.google.com.tw -

#42.盛会落幕运动热潮延续

杭州亚运会筹办以来,当地把闲置空间改造成体育场地,为群众参与体育运动提供便利。现在,健身公园配有20件健身器材、4张乒乓球桌,全天候免费开放。前来 ... 於 news.ycwb.com -

#43.乒乓球桌- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

乒乓球桌 價格推薦共11285筆商品。還有二手乒乓球桌、高雄乒乓球桌、迷你乒乓球桌、stiga 乒乓球桌、STIGA 歐翼連體型乒乓球桌ST-666。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品, ... 於 www.lbj.tw -

#44.桌球用品新舊二手買賣銷售團

售二手乒乓球桌品牌:強生牌型號:CS-105 售價:8000 地點:台北運費另計 · 梁至宏. 於 www.facebook.com -

#45.台北市| 項目位置

會館桌球場共有9桌桌球桌,場地寬敞並具有舒適之空調及音響系統,適合會員及企業團體練習比賽之用。 台北市北投區大業路527巷88號(復興崗捷運站內2號出口) ... 於 tabletennismap.com -

#46.新北市樹林國民運動中心| 優質設施全新登場

球類場館提供開放【桌球、壁球、撞球、足撞球】免費使用,三日內皆可預約,每日限 ... 撞球教室設有2張球桌,提供專業球具供民眾租借,另有撞球站姿、握桿、推桿、定桿 ... 於 www.ntcslsports.com.tw -

#47.雙魚乒乓球桌折疊家用標準室內乒乓球桌比賽專用室外乒乓 ...

雙魚乒乓球桌折疊家用標準室內乒乓球桌比賽專用室外乒乓球桌。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。招財貓商鋪樂天市場主要販售,天天1%回饋無上限 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#48.專業MDF 乒乓球桌,Upthehill 可折疊預先組裝的 ...

Amazon.com: 專業MDF 乒乓球桌,Upthehill 可折疊預先組裝的乒乓球遊戲組乒乓球桌,便攜式乒乓球桌,乒乓球組,附可拆卸網,室內和室外相容: 運動和戶外活動. 於 www.amazon.com -

#49.桌球桌-桌球運動用品|熱銷推薦

桌球桌推薦。迪卡儂擁有最豐富的桌球桌,無論是熱銷商品、網友推薦、國際知名品牌,搭配超低免運門檻,是您選購桌球桌的最佳選擇! 於 decathlon.tw -

#50.盛会落幕运动热潮延续

... 乒乓球桌,全天候免费开放。前来健身的村民对这个地方很是喜欢,激动地说:“特别是周末,很多年轻人都会来这里打球、踢球,是休闲活动的好去处。 於 news.anhuinews.com -

#51.球桌樣式接待櫃檯

台北乒乓球練習場乒乓球課程熱情招生,桌球教學專業師資、桌球教學頂級場地,團報多堂享學費優惠。乒乓球教學接近於人性化的對打器具。來台北乒乓球練習場擊球過早、揮 ... 於 www.pingponglove.com.tw -

#52.AoPP創意乒乓球桌登陸倫敦廣場!繽紛設計迎接人們重返 ...

英國創意品牌The Art of Ping Pong在倫敦伊斯靈頓廣場展示八張藝術球桌,盼能以繽紛創作象徵積極心態,迎接市民重回室外空間的懷抱。 於 www.wowlavie.com -

#53.乒乓球桌的摩擦係數跟彈性係數對打球影響有多大

乒乓球桌 的摩擦係數跟彈性係數對打球影響有多大- 很好奇這些數據是怎麼來的?為什麼有這樣的要求?背後有什麼故事?有誰可以說說嗎?對打球的影響有 ... 於 www.mobile01.com -

#54.泰山区上高街道:乒乓球比赛比出友谊

在进行了简单的热身运动后,比赛正式开始。选手们个个全神贯注、精神饱满,他们挥动着手里的球拍,球桌上不断出现精彩对决,直拍、横拍、 ... 於 dzrb.dzng.com -

#55.台北縣市桌球訓練活動中心地址一覽。

知其可桌球運動俱樂部, Tel:33931483, 台北市潮州街150號B1. 天母桌訓, Tel: 28338273, 台北市德行東路109巷85號地下室. 士東桌訓, Tel: 28369120, 台北市德行東路109 ... 於 www.tabletennis.com.tw -

#56.HS-757 乒乓球桌

HS-757 乒乓球桌 · 1. 中華民國桌球協會公認標準桌球檯 · 2. 桌面厚16MM採用進口特製密迪板,桌腳以39*39MM方型鋼管,堅牢不穩,桌框以40*20MM強固鋼管保護。 · 3. 國際標準 ... 於 www.tpsports.com.tw -

#57.體育室場地租借管理系統 - 綜合體育館- 國立臺灣大學

桌球室. 常租租借; 活動申請. 綜合體育館 桌球室. 共有15桌球桌,若該租借時段借用桌數小於六桌,將會調整至B109室使用。借用面號僅為示意不等於現場使用面號。 groups 604 ... 於 rent.pe.ntu.edu.tw -

#58.小型號桌球桌/乒乓球桌/桌球台/餐桌/烤肉桌/露營桌

原價$4980,優惠$3680,限時再打96 折,只要$3533!家裡客廳茶几上方即可擺放產品規格尺寸: 全新台灣賣日本商品1.本體組合尺寸:184×92×71 cm 長*寬*高2. 於 www.pcone.com.tw -

#59.3000型比賽用桌球桌

東昇黑板,日本進口,歐、美、德公認指定技術聯盟,品質有保障,專營高雄白板、黑板、白板筆、磁石、磁棒、擦子、高雄白板黑板、軟木、撞球檯桿、乒乓球桌拍,乒乓膠皮. 於 www.tung-sheng.com.tw -

#60.運動健身> 運動用品> 桌球> 桌球台-這裡買最划算

【強生CHANSON】桌球桌/ 桌球檯/乒乓球桌#CS-6300 (18mm)『本島免運』. $12,000 ... 乒乓球桌/桌球檯(板厚25mm)專人到府安裝. $31,500. 運費:免運費 信用卡. 1313健康 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#61.CN201524390U - 新式乒乓球桌

本实用新型涉及一种新式乒乓球桌,包括桌面、支架和球网,桌面由两块等大的板轴连接而成;在桌面长边的中心位置处设有凹槽,在球网的两侧底端固接凸块,且凸块与凹槽 ... 於 patents.google.com -

#62.顏同學顏選桌球STARWOOD 小球桌迷你桌球桌桌球乒乓球約1 ...

桌球桌#小球桌#離島運費另計型號:STARWOOD 小球桌 ➖➖➖➖➖➖ 規格:長:120公分、寬:59.8公分、板厚:1.4公分、框2X2公分外箱尺碼:長123CM、 ... 於 mall.iopenmall.tw -

#63.这些爱好乒乓球的外国人,在纽约的公园里打出了一片小 ...

然而,布莱恩特公园最有人气,最为固定的活动,却是中国人无比熟悉的一种运动——乒乓球! 在靠近繁华街道的公园空地上,摆放了两张金属乒乓球桌,金属台面 ... 於 www.chineseherald.co.nz -

#64.河北省残特奥会特奥项目比赛现场见闻 - 新华网河北频道

... 乒乓球桌两侧的选手高兴地笑出声来。一旁的裁判不仅竖起大拇指给他们点赞,还不时跑到场边捡球。 这是10月12日,河北省第十届残疾人运动会暨第六届 ... 於 he.news.cn -

#65.走,回中国——美国终身教授海归南方科技大学全纪录 - Google 圖書結果

... 球桌和乒乓球桌,也只有五个学生在玩,球桌的闲。一栋的一楼一个大间的顶吊几个飞机模型,架子上摆若干3D打机和其他常用的创利。果然,额上“创车间”。除了作为学生的几层 ... 於 books.google.com.tw -

#66.杭州亞帕運》帕運國手領銜出擊桌球代表隊添新血拚佳績-

... 球,之後在爸爸的指導下,每天花12小時在球桌上,慢慢從基本的擊球、回擊,到能對打,大約一年半後能開始參與比賽。 黎懿亞去年在全國身障運動會拿下 ... 於 vamossports.com.tw -

#67.乒乓球桌網架組,可攜式折疊室內乒乓球網架

乒乓球桌 網架組,可攜式折疊室內乒乓球網架. 獨家. NT$245. #9 暢銷款. 球拍運動配件. 尺寸. Fit Finder. 均碼. 僅剩4件. 配送到United States. 投遞. 快遞:NT$419. 預計 ... 於 www.shein.tw -

#68.BalanceFrom 550lb 哑铃组合套装

... 乒乓球桌四件套. MD Sports 乒乓球桌四件套. $95. 52 11 Walmart. 2017-09-20 · 亚马逊黑五运动热门清单Amazon 2023 Prime Big Deal Days 运动买什么 ... 於 www.dealmoon.com -

#69.【家用乒乓球桌】价格- 京东

京东JD.COM是国内专业的网上购物商城,为您提供家用乒乓球桌、家用乒乓球桌价格、家用乒乓球桌图片等相关信息. 於 www.jd.com -

#70.乒乓球桌的價格推薦

乒乓球桌 價格推薦共5936筆。另有乒乓球桌二手、乒乓球桌球、nakama p-1。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#71.澎湖國際乒乓球桌邀請賽

為了讓澎湖喜愛乒乓球的朋友,也能體驗一下國際賽事的球感,特別引進最新的世界級比賽款球桌,以提升澎湖桌球水平,推廣菊島桌球運動,讓這個一直在全國桌球檯面上佔有 ... 於 www.beclass.com -

#72.桌球台彙整- 全揚撞球運動專賣店-台北撞球檯/台北桌球桌

桌球台. 顯示第1 至12 項結果,共14 項. 預設排序 ... 於 www.cycues.com.tw -

#73.刘诗雯3-1钱天一,夺乒乓球全锦赛冠军!其他三名选手休息。

这种决策显示了各队对培养年轻球员的重视,为乒乓球的未来发展打下了坚实的基础。 打开网易新闻查看精彩图片. 不过,河北队在这场比赛中派出的阵容有所 ... 於 m.163.com -

#74.一張乒乓球桌能衍生出什麼樣的用途?攝影師富安隼久( ...

7085 likes, 11 comments - moom.cat on July 8, 2023: "一張乒乓球桌能衍生出什麼樣的用途?攝影師富安隼久(Hayahisa Tomiyasu) 的 ..." 於 www.instagram.com -

#75.看板tabletennis 文章列表- 批踢踢實業坊

[揪人] 台中南區球聚. Warriey. ⋯. 搜尋同標題文章 · 搜尋看板內Warriey 的文章. 10/11 ... [留言] 給愛爾達體育台轉播桌球的話. nittakutsp. ⋯. 搜尋同標題文章 · 搜尋 ... 於 www.ptt.cc -

#76.5-10K 唱歌主播(爱唱就行不露脸)

4、休闲办公:4000平米大办公室,舒适完善的员工生活区,提供冰箱、微波炉、电磁炉、零食、台球桌、乒乓球桌、游戏机等,娱乐生活应有尽有; 5、晋升 ... 於 www.zhipin.com -

#77.桌球桌

【XYG】乒乓球桌家用可折疊室內室外可移動(乒乓球. 立即前往. 滿1件享8折. 【XYG】乒乓球桌家用可折疊室內室外可移動(乒乓球/乒乓桌/乒乓球桌/折疊桌). $ 4,520 (售價已折) ... 於 www.momoshop.com.tw -

#78.乒乓球桌的銷量可以用來預測科技泡沫? - INSIDE

如果你公司有擺上一兩張乒乓球桌,就算還沒賺錢,至少也是一個努力營造良好工作環境的展現。對於矽谷文化來說,在工作的時候打桌球像是一個神聖不可侵犯的權力。 評論. 於 www.inside.com.tw -

#79.贵州省残运会|追“光”吧,朋友!探访盲人乒乓球赛场

球桌 与普通球桌的不同之处在于,球桌的两端设有挡板防止乒乓球滚落,球桌中部的网与桌面有一定距离,足够球体通过;运动员击球后,球体在桌面滚动并钻过球 ... 於 www.sohu.com -

#80.Top 1000件乒乓球桌- 2023年10月更新 - 淘寶

去哪兒購買乒乓球桌?當然來淘寶海外,淘寶當前有3330件乒乓球桌相關的商品在售,其中按品牌劃分,有DOUBLE FISH/雙魚191件、DHS/紅雙喜139件、連超11件、凱捷質造97 ... 於 world.taobao.com -

#81.「圓圓」不絕的乒乓球桌

乒乓球 因為擊打時發出「乒乓」的聲音而得名,源自於十九世紀末的英國。英國人熱愛網球,又不想要受到天氣限制,於是便發明了小型、可在室內進行的「桌 ... 於 www.damanwoo.com -

#82.【專家監製】2023最新8款桌球桌推薦排行榜 - mybest

近來隨著東京奧運賽事的精彩表現,莊智淵和「小林同學」林昀儒等選手,可說是再次於台灣掀起了一股桌球旋風。而想要練得一手好球,好用的桌球桌(又稱乒乓球桌)便不可少。 於 tw.my-best.com -

#83.乒乓球桌|會員獨享好康折扣活動

推薦各類乒乓球桌,例如:MIZUNO 桌球拍-乒乓球拍美津濃,MIZUNO 桌球拍-乒乓球拍美津濃,MIZUNO 桌球拍-乒乓球拍美津濃,各類乒乓球桌優惠盡在東森購物網, ... 於 www.etmall.com.tw -

#84.清交中政四校同慶台聯大系統20周年

至於桌球及網球賽事,政大男桌及女桌分別獲得季軍和殿軍,兩隊的隊長都表示今年上場的為新生較多,因此像是雙打部份隊友間的默契可能還不夠熟練。不過 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#85.乒乓球桌- FindPrice 價格網2023年7月精選購物推薦

簡單,好收,易攜帶,不佔空間乒乓球桌的推薦商品價格,還有更多【Sport-gym】親子運動輕巧桌球桌/乒乓球桌獨家款相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 價格網讓你快速找到 ... 於 www.findprice.com.tw -

#86.桌球桌

桌球桌. □國際標準規格□固定剎鎖抗壓輪,穩固止滑,承受力大□進口藍色高級密迪板 ... ◎球桌忌陽光照射、雨水潑淋,不可曝曬或快速烘乾,請放置保持通風、乾燥的環境 ... 於 www.chanson.com.tw -

#87.桌球乒乓球桌的價格比價讓你撿便宜- Page 1

桌球乒乓球桌的比價結果。共有37 筆,價格由499 元到42750 元。愛比價,最直覺、易用的比價服務,讓你找到最殺的價格. 於 ibj.tw -

#88.乒乓球桌- - 打擊王棒壘專賣店

海王星乒乓球桌,桌球桌,產品規格:中華民國桌球協會公認標準桌球檯,選手標準桌球檯,國際標準規格長274x寬152.5x高76cm, 桌面厚19mm,採用歐美進口桌球專用藍色高級密底板精製 ... 於 www.leoshop.com.tw -

#89.桌球桌

... 桌球桌/乒乓球桌/桌球檯. $17500; 適用折價券. 預購【集集客】標準型四合一球台乒乓球 ... 適用折價券. 預購【集集客】乒乓球桌桌球桌桌球檯(15mm面板40mm腿帶輪). $19999 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#90.信必睿台球桌成人标准型九球乒乓球桌二合一美式桌球台 ...

信必睿台球多少钱?该商品正在促销,最终到手价14700.0元/件,喜欢可入。 於 www.smzdm.com -

#91.中華民國桌球協會認證比賽桌

本公司於1978年成立,服務項目:學校運動器材以及專業運動訓練器材及各式運動場館規劃設計,PU跑道,合成橡膠地墊,籃球板,籃球架,排球柱,鋁合金活動看臺.桌球桌. 於 www.neco.com.tw -

#92."桌球桌" 便宜出清

簡單聊聊就能在CarousellTaiwan買到"桌球桌"。多樣可信賣家提供的商品任你挑選! 於 tw.carousell.com -

#93.第395章大家各论各的

第395章大家各论各的的内容摘要:朱慧敏还没来的及处理活动中心的事,结果就得知白秘书就把乒乓球桌给劈了当柴烧。 朱慧敏知道这件事后,差点得了脑溢血,清醒以后顿时 ... 於 www.qidian.com -

#94.红双喜(DHS)乒乓球台价格

... 球桌(附赠网架,乒拍,乒球). 可折叠式移动球桌安装简单. ¥2880.00 到手价. 每300-40领券999-50. 10+条评价好评率100%. 於 m.suning.com -

#95.桌球桌的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

還有桌球桌二手、桌球桌cs-6200、桌球桌可折疊、強生牌桌球桌、四合一桌球桌 ... SUZ 1/4標準桌球台面板15mm 小桌球檯乒乓球球桌迷你桌球桌. 一入組/ $3,149 $3,149. 於 biggo.com.tw -

#96.居住不應該分年齡!老人公寓新商機

陳年洽爺爺與我們分享公寓裡面的設施:從六樓開始,頂樓有一個多功能室,裡面可以打乒乓球、也可以玩桌遊,他的外面有一個公廚房,你可以自己做一些 ... 於 www.peopo.org -

#97.山东惠民:打造“百姓健身房” 免费健身有地方

... 乒乓球桌等健身器械,免费向群众开放, ... 为营造全民健身的浓厚氛围、提高群众身体素质,山东省惠民县打造“百姓健身屋”,配备跑步机、力量训练器、动感 ... 於 www.sd.xinhuanet.com -

#98.桌球(球拍運動) - 維基百科,自由的百科全書

桌球,即桌上網球(英語:table tennis)簡稱,在中國大陸、香港、澳門稱作乒乓球(英語:ping-pong,在前述地區中桌球一詞指撞球,粵語口語作乒乓波),又簡稱乒球。 於 zh.wikipedia.org -

#99.乒乓球桌系列 - 巨光運動器材

代型金彩虹桌球檯1. 國際標準規格長27 […] HS-737 一般選手標準桌球檯 · service_n1pr2hg9–乒乓球桌系列– 14 6 月, 2020 24 12 月, 2022. 國際標準規格長274x寬152.5x ... 於 ju-guang.com.tw