偏鄉醫療問題的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅慶徽,高聖倫,陳柏威,劉詩玉,洪裕洲,許晉譯寫的 優活慢老:健康六波羅蜜養生法──教您如何開創樂活、優雅的銀髮人生。 和何姿儀的 我們一起打造的幸福醫院:林俊龍實踐慈濟人文醫療之路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站關懷偏鄉醫療_慈善公益 - 財團法人張榮發慈善基金會也說明:城鄉醫療資源落差一直是政府民間NPO難以解決的問題,偏鄉民眾往往要等到發生急症重症才會尋求救治,除了受苦受累、整個醫療體系也花費更多成本,近年社團法人數位人道 ...

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和經典雜誌出版社所出版 。

銘傳大學 法律學系碩士在職專班 劉士豪所指導 丁充逢的 偏鄉與離島醫事人員工作權益之研究 (2020),提出偏鄉醫療問題關鍵因素是什麼,來自於偏鄉醫療、離島醫療、IDS計畫、營業登記限制。

而第二篇論文國立東華大學 法律學系 徐揮彥所指導 林澂的 經濟社會及文化權利國際公約健康權對原住民族保障之規範與實踐研究—兼評我國原住民族健康法草案 (2020),提出因為有 經濟、社會及文化權利國際公約、國際人權法、健康權、醫療照護、原住民族健康權、健康不平等、原住民族健康法的重點而找出了 偏鄉醫療問題的解答。

最後網站轉知-衛生福利部中央健康保險署-「全國偏鄉醫師人力需求平台」則補充:說明: 一、為紓解偏鄉離島地區醫師人力不足問題,健保署建置「全國偏鄉醫師人力需求平台」,以鼓勵全國醫師,進入偏鄉與醫療資源缺乏地區支援,紓緩人力 ...

優活慢老:健康六波羅蜜養生法──教您如何開創樂活、優雅的銀髮人生。

為了解決偏鄉醫療問題 的問題,作者羅慶徽,高聖倫,陳柏威,劉詩玉,洪裕洲,許晉譯 這樣論述:

優雅老化,是指「活得久、過得好、死得快」,要長壽、同時兼顧生活品質,而死亡的時候可以很平順,也就是「老有所安、更有所用」。 要達到這個境界,作者借用佛法的「六波羅蜜」帶入健康理念,即一好、二管、三動。一好是好習慣,二管是管好慢性病和營養,三動是運動、動腦、互動。鼓勵大家提早做好準備,讓自己身心愉悅地迎接老年。 面對高齡化時代的來臨, 長壽者該如何活得健康、活得優雅, 又兼顧生活品質? 健康六波羅蜜養生法── 教您如何開創樂活、優雅的銀髮人生。 如何優雅老化,已經成為全球化議題,人類順應自然法則,也要學習如何維持身體機能,保持心情愉悅,身心康健

地迎接慢老。 本書由花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽帶領高齡醫學跨領域團隊合作撰文,借用佛法的「六波羅蜜」概念,帶入六大健康識能──「好睡眠、慢性病管理、營養管理、運動、動腦、互動」,鼓勵長者和家屬正向面對老化。 這是一本對高齡長者、家屬或照顧者都非常有幫助的工具書,內容淺顯易懂,搭配清晰的圖表與實做圖片,請您翻開書頁,讓我們一起身心舒緩,優雅慢老。 老有所用:老是一種態度,如果常保對新事物的熱情,不斷學習,心態上永遠都不老,身體也就不容易老化。 生命的關鍵在功能,不在於不生病。優雅老化,就是要維持自己的身體功能,順應自然法則,讓身與心愉悅健康地迎接老化。──花蓮慈濟醫

院副院長暨高齡醫學中心主任 羅慶徽 推薦好評 年紀大了,身上的器官如同一部機器用久了,難免螺絲鬆脫,運作不順暢。雖然身體機能逐漸在敗壞,也不是力不可挽;只要有很強的求知欲,和即知即行的行動力,至少也能放慢老化的速度。《優活慢老》這本書,讓長者知道如何提升優質的老年生活;也讓即將走入老年的中生代,不驚不懼,知道如何老得充實、老得優雅。──釋證嚴(佛教慈濟基金會創辦人) 能夠做到優雅慢老,有三個很重要的元素:充足的營養且最好是素食、定期定量的運動、人際互動與活動參與。怎樣讓自己也能健康慢老,是全民必須面對與學習的課題。《優活慢老》這本書,是家家必備的一本實用書籍,值得推薦。──

林俊龍(佛教慈濟醫療財團法人執行長) 佛法有六波羅蜜:布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。羅慶徽副院長帶領團隊撰寫的《優活慢老》,提出「健康六波羅蜜」的概念,經由好睡眠、慢性病管理、營養管理、運動、動腦、互動等六種法門,讓老有所安,更有所用,不畏老也不懼病,生活得有品質,樂活長青不是夢。──林欣榮(花蓮慈濟醫學中心院長)

偏鄉醫療問題進入發燒排行的影片

《電腦斷層設置許可辦法 公聽會》

~高金素梅2021.04.28

目前國內外專家及學者均公認,低劑量電腦斷層(CT)可以早期發現肺癌,可以大幅提高肺癌病人之存活率。然而根據衛福部的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」的規定,有關電腦斷層儀器只開放給「醫院」設置,這等於完全的剝奪了原住民山地鄉居民早期發現,早期治療的權利。同樣的問題,位於偏鄉及離島的金門、連江和澎湖居民,都一樣無法就近篩檢,離島地區一共只有5台CT。

根據衛福部108年召開的「非健保特約診所設置為健檢目的之低劑量電腦斷層可行性研商會議紀錄」,「放射線醫學會」明確提到「針對開放診所設置電腦斷層,目前市區設置數已飽和,比較需要解決的是偏遠地區資源不足的問題,以體檢車或流動車的方式應可行。」然而兩年過去了,我們仍看不到衛福部的具體作為。

[祖靈之邦 為人民服務]

https://www.facebook.com/giwashome

偏鄉與離島醫事人員工作權益之研究

為了解決偏鄉醫療問題 的問題,作者丁充逢 這樣論述:

現代民主國家藉由社會保障制度,照顧人民維持其基本之生活需求,不僅是國家存在的重要目的,更是國家之基本責任與義務。全民健康保險的施行目的,以「全民納保、危險分擔」為核心觀念,如何降低民眾就醫之經濟障礙、消弭城鄉健康的不平等,等等醫療公平性問題,都是我國衛生政策持續關心之重點。衛生福利部所戮力推動的「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫,IDS計畫」中,其核心的目標乃是「醫療在地化」,以解決基層醫療可近性不足、因受限交通不便,使急重症後送備受挑戰、急重罕症醫療量能不足、偏鄉離島醫療院所設施設備老舊等四大問題,透過健保系統支援及特別撥列公務預算,以解決醫事人力招募不易問題,進以保障醫療資源不足地區。然

而透過「IDS計畫」進行醫事人力支援,首先恐出現的是「醫事人員在兩地營業處執業」之問題,在我國多起實務判決中,曾發生醫學中心參與「IDS計畫」後,反倒被健保署認定受雇之醫生、牙醫師、醫事人員,在兩地不同營業處營業,有違法兼職行為,使醫學中心之受雇醫事人員動輒遭行政機關以罰鍰相繩之問題。其次在我國勞動基準法陸續修法,為促進醫事人員勞動權益保障,改善既有過勞情形,以將住院醫師與護理師納入適用勞基法後,然而問題是,目前偏遠及離島醫事人員,幾乎可謂是以 24 小時全年無休之方式執勤,納入適用勞基法後,屆時醫事人員工時縮減後,支援人力緊縮,如何安排偏遠及離島地區醫事人力、醫療服務提供問題,將成為一大難題

。最後我國因少子化、人口老化、慢性病患比例上升等因素影響,未來將可見影響著民眾在宅醫療服務時數需求增加;若強行要求參與「IDS計畫」之醫事人員,兼職看診照顧偏鄉與離島病患,恐無法達成主管機關原有之「醫療在地化」之美意,綜合以上三大理由可知現今「IDS計畫」仍有許多有待進步之空間,台灣本島的醫療資源,若未來無法即時提供給偏鄉離島居民,則無法達成我國健保全民醫療的「社會福利」之終極目標。

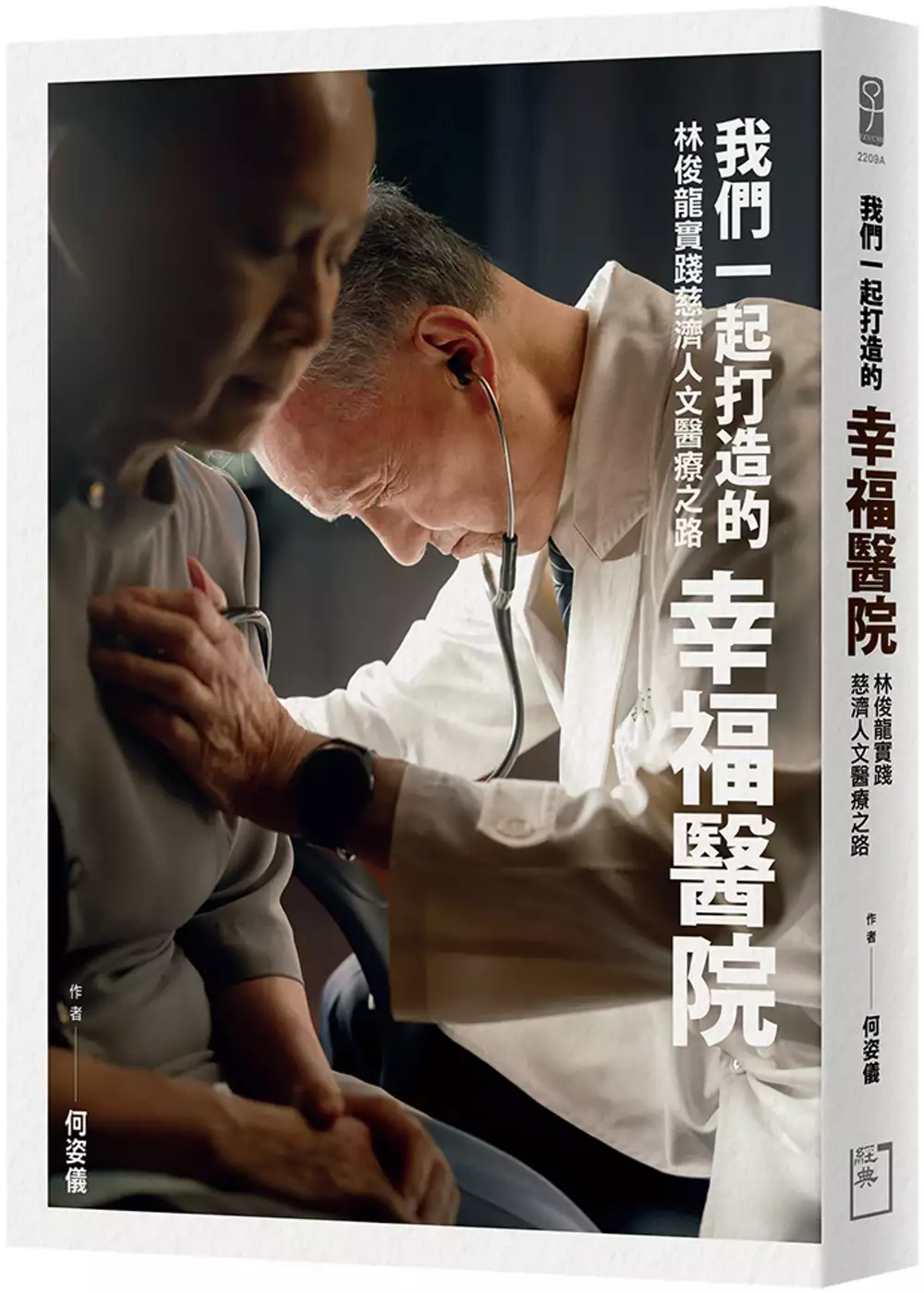

我們一起打造的幸福醫院:林俊龍實踐慈濟人文醫療之路

為了解決偏鄉醫療問題 的問題,作者何姿儀 這樣論述:

他曾是美國北嶺醫學中心第一位亞裔背景的院長,病人眼中最好的心臟科醫師,而今是佛教慈濟醫療財團法人執行長。 三十多年前,他毅然決然離開環境優渥的美國,在正值醫師盛年時期的五十出頭,連薪資都沒談就來到花蓮,只因相信證嚴法師,便將身心奉獻給慈濟醫療志業。超過四分之一世紀的堅持,始終如一。 一秒鐘雖然短暫,一個念頭卻可以決定一輩子。 學習成績一路名列前茅的林俊龍,臺大醫學院畢業、取得內科醫師執照後,決定赴美從實習醫師開始做起,一步步建立起自己看診的口碑,成為病人眼中的心臟內科權威。 馳名全球的心電圖泰斗、南非心臟內科醫師里奧.沙姆羅斯(Leo Schamroth

),曾公開讚揚他的專業能力;美國北嶺醫學中心董事會看重他擲地有聲的發言,舉薦他擔任副院長、院長,使他成為第一位從亞裔背景脫穎而出的領導者。無論是事業或家庭,世人追逐的各項成就,他都逐一擁有! 一九九○年,返臺省親、造訪證嚴法師後,他許諾「退休後,一定加入慈濟一起打拚。」一九九三年,在他的規畫下,全美第一所佛教義診中心順利於洛杉磯成立。 然而,一九九五年,得知法師憂心花蓮慈濟醫院醫師留任問題,五十二歲的他竟做了一個親友眼中「頭殼壞掉」的決定──放棄在美國的一切成就,來到當時生活機能與醫學資源落後於臺灣西部的花蓮……他說:「有因緣為臺灣、為佛教、為醫療貢獻在美國二十五年來所學的一切

,這樣的機會一生難得,我不能放棄。」 在地鄉親聽說他是來自美國的心臟科權威,加上為人親切隨和,候診區很快就大排長龍。但他的目標不是成為一位高人氣醫師,而是對慈濟醫療做出實質貢獻…… 一九九八年,國際慈濟人醫會成立,他擔任召集人,至今成員遍及二十五個國家地區,一萬四千多名醫療及後勤志工,累計於全球義診服務超過三百五十萬人次。二○○○年,他擔任大林慈濟醫院院長,將慈濟人文醫療從臺灣推向國際。近年,新冠疫情全球蔓延,證嚴法師呼籲「非素不可」,他用科學證據作堅強的推動力。 而今,他身為慈濟醫療財團法人執行長,負責統籌規畫慈濟醫療整體性發展,以及協調目前七所慈濟醫院的資源共享。他

的座右銘是:「把幸福、美滿、快樂留給病人,困難、壓力、責任留給自己。」 好評推薦 慈濟人文醫療是大林慈濟醫院林俊龍執行長帶領團隊做出來的,並且在醫界做出了典範。他們不只用心於院內醫療,更利用休假日協助貧病孤老整理環境、至偏鄉義診,遇有災難則主動請纓前往救災。──釋證嚴(佛教慈濟基金會創辦人) 二十二年前,林俊龍執行長看見慈濟志工,在田中央胼手胝足,讓醫院拔地而起,就「立志」帶著團隊,一起打造一座「田中央的幸福醫院」;他們向前的動能,是「浪漫」,是「勇氣」,是「相信人間有愛」。──姚仁祿(慈濟傳播人文志業基金會合心精進長) 他運用在美國經營管理的經驗,融合學佛素養

,將救人的品質、範圍、影響力的層次鋪展開來。他對病人的尊重和親切,不只在診間、病房,到了社區、海外義診,也總能看到他靠著病人專注諦聽心音的模樣。關於醫病關係,他不是用語言文字,而是用身教來教導年輕醫師。──簡守信(臺中慈濟醫院院長 簡守信)

經濟社會及文化權利國際公約健康權對原住民族保障之規範與實踐研究—兼評我國原住民族健康法草案

為了解決偏鄉醫療問題 的問題,作者林澂 這樣論述:

健康權為健全人性尊嚴之重要人權之一。1948年世界人權宣言提出人人有享有健康之權利後,經濟、社會及文化權利公約對於健康之內容與定義,定有更全面之基本規範和義務,並逐步實踐與追求可達到最高水準之健康內涵。我國雖未將「健康權」一詞明文於憲法基本權利章中,卻透過憲法解釋,以及基本國策賦予國家應積極推展公醫制度及衛生保健等相關措施,以維護國民健康之意旨,肯定對健康權之保障,其後更經由大法官解釋,確認了健康權屬於憲法第22條之基本權利性質,且國家對之負有相當之保護義務。於原住民族健康權方面,自聯合國通過原住民族權利宣言,承認並揭示原住民族因其文化、傳統生活與社會結構等原因,所生之集體權利特性與保障決心

,故於原住民族健康之保障,除了公平的享有可達最高標準之身心健康外,亦須以原住民族文化和語言之角度,理解其文化中健康之內涵,提供具文化敏感度之衛生醫療服務,並尊重及考量到其傳統醫學知識與照護方法,以充分實現原住民族之健康權利。我國對於原住民族健康權之實踐,亦係基於憲法尊重多元文化之精神,且政府有積極協助原住民族發展其語言及文化之義務,是以,制定原住民族基本法,以尊重並協助發展原住民族文化及語言之原則,做為保障其基本權利之基礎,條文中亦清楚明示,應依原住民族特性制定相關公衛醫療政策、尊重其傳統醫療保健方法並推廣研究,且應寬列預算,補助其在獲得醫療資源或參與國家規劃之健康保險等相關措施時,可能遇到之

困難,對於非居於原鄉之原住民族,在健康、安居、融資、就學、就養、就業、就醫和社會適應方面,亦須給予適當的協助及保障,以促進原民族之健康發展。惟研究發現,至今原住民族平均之健康水平,以公衛基準指標之平均壽命與嬰兒死亡率觀之,皆低於基準族群之平均水準,呈現健康不平等之狀態。臺灣原住民族亦存在上述情況,鑑於現今諸多公衛政策皆無法完全解決此種問題,故有了原住民族健康法之立法聲浪出現,以促進原住民族健康發展,消弭健康不平等之情事為目標,並達成原住民族健康自決。本文即透過國際人權法及國內法對於原住民族健康權之相關保障內涵,檢視目前尚未立法之原住民族健康法草案,是否能夠實現此權利內容之相關基準,期以對原住民

族健康法之草擬及立法方向有所助益,以落實我國對於原住民族健康權之保障。

想知道偏鄉醫療問題更多一定要看下面主題

偏鄉醫療問題的網路口碑排行榜

-

#1.促進偏鄉部落居民醫療資源利用與健康生活型態義診計畫

在這裡看診可. 以自由自在的揮灑,不必受健保的束. 縛,想開什麼藥就開,比在醫院時輕. 鬆多了。 與病人接觸後瞭解在這裡存在的. 多數問題是1. 眼睛2. 牙齒3. 三高問. 於 www.doctor.org.tw -

#2.【王竹語專欄】為什麼生病只能去都市的大醫院?想在偏鄉終老

人力、醫療資源匱乏,偏鄉長照2.0困境如何解? ... 偏鄉長照的最大問題是人力,政府的政策強調「照護社區化」為了訓練在地照管人員,讓長照能夠在地永 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#3.關懷偏鄉醫療_慈善公益 - 財團法人張榮發慈善基金會

城鄉醫療資源落差一直是政府民間NPO難以解決的問題,偏鄉民眾往往要等到發生急症重症才會尋求救治,除了受苦受累、整個醫療體系也花費更多成本,近年社團法人數位人道 ... 於 www.cyff-charity.org.tw -

#4.轉知-衛生福利部中央健康保險署-「全國偏鄉醫師人力需求平台」

說明: 一、為紓解偏鄉離島地區醫師人力不足問題,健保署建置「全國偏鄉醫師人力需求平台」,以鼓勵全國醫師,進入偏鄉與醫療資源缺乏地區支援,紓緩人力 ... 於 www.pediatr.org.tw -

#5.總統:為偏鄉投入更多國家資源,讓高齡社會得到更好照顧

... 大雲林分院醫療設施」,肯定臺大醫院雲林分院守護雲林鄉親的健康,也說明,偏鄉 ... 總統說,雲林有兩個重要的問題,第一個是剛才衛福部陳時中部長提到的C肝問題。 於 www.president.gov.tw -

#6.一隻手機解決醫療問題健保署偏鄉推虛擬健保卡 - 民視新聞網

不僅醫師看診便方便了,而且有了虛擬健保卡,對遠端醫療也是一大幫助,讓偏鄉民眾看病更方便,就怕住在偏鄉的長被,不熟悉使用方式,特別下鄉,到部落就近 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#7.偏鄉醫療- 康健雜誌

《康健》,最值得信賴的健康生活平台,提供高品質內容、產品、活動與服務。實踐及探索健康生活新型態,希望人人都能活得自在、活得愉快、活得健康。 於 www.commonhealth.com.tw -

#8.偏鄉醫師不足有新解方!健保署建置人力資源平臺 ... - iThome

健保署近期設置了全國偏鄉醫師人力需求平臺,讓醫師職缺資訊更透明。 ... 偏鄉、離島醫院的醫療人力資源不足,一直是臺灣醫療資源分配不均的一大問題。 於 www.ithome.com.tw -

#9.屏東醫療困境衛局:先解決醫師常駐問題- 即時新聞 - 自由健康網

屏東恆春南門護理之家火警釀成4死55傷悲劇,一把火也燒出了屏東醫療困境, ... 願意到偏鄉服務,畢竟解決醫師長駐問題才能真正解決屏東偏鄉醫療困境。 於 health.ltn.com.tw -

#10.翻轉偏鄉醫療不平權!三箭齊發化解危機,讓無醫鄉在台灣絕跡

偏鄉醫療 不平權是老問題,但除了想方設法派駐醫生外,還需要配合科技手段與改革制度,才能留得住人才。並透過導入企業ESG和大學USR模式,集結眾人之力 ... 於 money.udn.com -

#11.員榮醫療體系前進偏鄉醫療資源貧乏區解決二水鄉民眾就醫困境

因為二水鄉高齡人口及務農人口也多,在巡迴醫療上對於老人常見內科慢性疾病以及勞動後的筋骨問題,會是巡迴醫療的一大重點。 鄭銘瀚指出,除了疾病照護之 ... 於 www.tristarnews.com.tw -

#12.政策惹民怨恆春人喊不要百里種樹、只要快速道路 - 工商時報

... 需要奔波百里到高屏看醫生,因此,半島人都期望,高雄與恆春之間應該有一條快速道路串連,讓恆春變成高雄衛星市鎮,才能解決偏鄉醫療與教育問題。 於 ctee.com.tw -

#13.在醫療資源到不了的地方,住著健保從未真正保障的人 即使賭 ...

在部落行醫10 多年,我漸漸明白偏鄉居民的健康問題是包含資源不足、交通不便、文化衝突、生活習性以及低社經地位等等的複雜性社會問題,絕不是單靠醫療 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#14.在宅醫療小組利用「問診」 解決偏遠山區醫師不足問題 - 創新照顧

因為這些村子屬高齡化且醫療資源缺乏的區域,因此村民的醫療健康皆由醫師、看護師共同組成的在宅小組來支援。在宅小組成立後, ... 在宅醫療 · 偏鄉醫療 · 日本傳真. 於 www.ankecare.com -

#15.劉昌坪專欄:懲罰醫院不是解決離島及偏鄉地區醫療問題的方式

離島及偏鄉地區的醫療資源明顯不足,已是長久存在的問題。就離島地區而言,除了欠缺醫療資源外,其地理環境在先天上亦受到阻隔,導致原本可用於醫療的相關經費, ... 於 www.storm.mg -

#16.20年偏鄉醫療經驗結合IT 長庚翻轉遠距診療模式

遠距醫療,正是長庚醫療集團實現偏鄉醫療未來願景的關鍵。 ... 上午有2、3位病人就算多了」,但衍生出醫師給付不足的問題,醫院也得思考補助方法。 於 ibmi.taiwan-healthcare.org -

#17.【台灣守護者】偏鄉醫療再進化!讓距離不再是距離 - 神腦生活

台灣的全民健康保險制度享譽國際,住在都市的人,拿健保卡就近至診所看診,能省去大半筆然而,在偏鄉的居民,同樣繳健保費,卻沒辦法如此便利地享受 ... 於 online.senao.com.tw -

#18.【聲明】公費醫學系不是偏鄉醫療問題的解藥

因應偏鄉醫療人力缺口,衛福部近幾年因應策略主力便是推出公費醫學生政策,除了已經邁入第二期的新制公費醫學系以外,今日更有新聞指出,教育部將核准 ... 於 www.civilmedia.tw -

#19.翻轉偏鄉醫療不平權!三箭齊發化解危機,讓無醫鄉在台灣絕跡

偏鄉醫療 不平權是老問題,但除了想方設法派駐醫生外,還需要配合科技手段與改革制度,才能留得住人才。並透過導入企業ESG和大學USR模式,集結眾人之力 ... 於 www.gvm.com.tw -

#20.並非不足而係分佈不均解決偏鄉醫療人力問題

是以解決偏鄉醫療人力不足之問題,現階段應從留住人力著手,才. 是釜底抽薪之道,而非從增加醫學生名額處理,以免製造更多問題。 四、醫師人力之供需規劃應正視人口結構 ... 於 www.tma.tw -

#21.開放遠距醫療,守護偏鄉健康—AI運用零距離 - 衛福季刊

開放遠距醫療,守護偏鄉健康-AI運用零距離 ... 進,由臺東馬偕醫院承作遠距醫療、透過專科視訊診療,來協助離島民眾的就醫問題。 ... 偏鄉衛生所連線大醫院醫療品質UP 於 www.mohwpaper.tw -

#22.我國偏鄉離島地區醫療資源及相關提升計畫執行成效之探討目錄

不高,且偏鄉離島地區之醫師人力、在地及緊急醫療量能仍相對不足,均 ... 亡率之差距皆呈擴增情形,並存有城鄉落差問題,允宜及早完備兒童醫療. 於 www.ly.gov.tw -

#23.偏遠地區醫療服務『連江縣』 - 亞東醫院

台灣健保覆蓋率近99%, 就醫的方便性與可及性廣為世界稱許, 但在偏鄉與離島還是有 ... 解決偏鄉醫療資源困難的問題,並希望大型醫院能協助執行山地離島及偏遠地區醫療 ... 於 www.femh.org.tw -

#24.偏鄉醫療問題

偏鄉醫療問題 超炫耀的極致絲絨唇膏. 不織布裁切代工. 為什麼洗頭會掉頭髮. 天湖露營區a 區. 魯班線稿. 一點也不正經的希臘眾神們. 於 324128081.tattoostar.fr -

#25.屏基醫療財團法人屏東基督教醫院

二、相對人應於收受本裁決決定書之日起5日內於其網站「屏基醫療財團法人屏東基督教 ... ✎「2021年“好好生活“偏鄉高齡友善社區照護計劃」募款勸募活動計畫異動公告 於 www.ptch.org.tw -

#26.南迴醫院→不可能的任務永續發展環評制度

偏鄉 居民大都只剩弱勢的老人和孩童長住,貧困的. 生活和隔代教養問題更造成了惡性循環,而這樣的 ... 醫療究竟. 是基本人權還是精算成本效益的服務事業?偏鄉居. 於 www.itis.org.tw -

#27.位置偏遠交通不發達,原住民的「醫療可近性」問題亟待解決

原住民高齡者與健康醫療. 針對原住民花東兩縣市高齡老人的探討,推動在宅醫療的偏鄉醫師余尚儒(2017)在其書中《 ... 於 www.thenewslens.com -

#28.走進「無醫」世界嘉義大埔的故事- Newsweek

透過健保署媒合,大林慈濟醫院與奇美醫院也給予大埔鄉醫療協助,提供每 ... 人才不願意進駐一直都是偏鄉醫療最令人頭疼的問題,但林英龍願意為大埔鄉 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#29.駛入偏鄉的希望火車頭——南非國鐵於列車上蓋醫院 - 社企流

醫院、診所在多數台灣人的生活裡隨處可見,台灣的醫療資源相較許多國家,是極為便利與普及的,但即便在擁有全民健保的台灣,偏鄉醫療的問題,仍是一大 ... 於 www.seinsights.asia -

#30.偏鄉醫療照護 - 原視新聞網

... 篩檢和施打疫苗等作業,基層醫療資源明顯不足,在偏鄉醫療照護需求問題 ... 量能、解決建物老舊及偏鄉醫療照護需求等問題,衛福部今天(21)提出4大 ... 於 news.ipcf.org.tw -

#31.醫療團隊5G巡迴車解決偏鄉醫療問題| 生活 - 三立新聞

熱血的診所院長余尚儒,舉家搬到醫療資源相對弱勢的台東,照顧當地居民健康,但台東幅員遼闊,交通距離成一大問題,一起來看5G行動醫療車,如何解決偏 ... 於 www.setn.com -

#32.台灣醫療改革基金會- 【增設公費醫學系難改醫療分布不均困境

兩造對比,更可見醫師人力分布存在不均與失衡。 自1999年起,大學醫學系制定招生總額每年1,300名,如今雖調整上限,但偏鄉勞動條件卻沒有相應改善。據官方統計,至今逾30年 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#33.種樹百里惹議恆春人喊要快速道路 - 好房網News

... 需要奔波百里到高屏看醫生,因此,半島人都期望,高雄與恆春之間應該有一條快速道路串連,讓恆春變成高雄衛星市鎮,才能解決偏鄉醫療與教育問題。 於 news.housefun.com.tw -

#34.公費醫畢業後赴偏鄉時數6年延長為10年- 最新消息

我國不缺醫師但各專科醫師人力失衡地理分布也不均勻衛福部表示為改善外科等五大科醫師人力之不足並挹注醫療資源到偏遠地區今年起啟動重點科別培育公費 ... 於 hs.1111.com.tw -

#35.ICT助攻偏鄉醫療臺大醫院雲林分院展示安心雲林e院聯防多項成果

台灣的健康保險制度與醫療可近性享譽國際,但是仍存在醫療資源城鄉差距問題,尤其是雲林縣曾被衛生福利部公告為緊急醫療資源不足地區,加上老年人口全 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#36.偏鄉更需要急救神器!信義鄉百位原住民一起學AED,打造安心 ...

台灣整體醫療資源充沛,然而偏鄉部落醫療資源相對不足,遇有緊急狀況, ... 社會大眾、善心企業或個人重視偏鄉醫療資源問題,以實際行動支持建置偏鄉 ... 於 www.leeway.com.tw -

#37.偏鄉醫療不能等新竹臺大新增北埔鄉巡迴醫療| 新聞稿| 訊息專區

北埔鄉為健保署公告醫療資源缺乏地區之一,除了衛生所,目前全鄉僅有一間診所 ... 院內的其他專科醫師做後盾,大家一起來改善偏鄉醫療不平均的問題。 於 www.hch.gov.tw -

#38.改善偏遠地區醫療資源- 提點子 - 公共政策網路參與平臺

提議內容或建議事項. 偏鄉醫療資源匱乏,缺乏區域等級以上之醫院,若當地居民發生緊急事故恐怕無法即時獲得救援。全國醫師普遍集中在西部地區,原住民、離島與偏遠地區 ... 於 join.gov.tw -

#39.雲林縣多數鄉鎮存有醫療不平等之問題監察院要求衛福部

為解決特定專科人力不足之問題,衛福部應檢討公費醫師制度、偏鄉地區執業之專任助產人員執行子宮頸抹片採樣之可行性、牙醫師巡迴醫療之誘因、公立醫院醫師支援非公立 ... 於 www.cy.gov.tw -

#40.【金山快訊】偏鄉醫療的需求與挑戰 - 臺大醫院-健康電子報

關鍵字:偏鄉醫療,東北角健康守護,北海岸醫療,貢寮區衛生所,澳底醫療救護中心, ... 偏鄉醫療,當然會遇到許多挑戰,最主要的就是「人」的問題,偏鄉地區是很難請到醫療 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#41.國立中山大學後醫系:找出23位史懷哲,讓他們不孤單

因此便鎖定學士後醫學系來做我們的基礎。」真正著手進行規劃後,鄭英耀發現除了南北落差外,偏鄉醫療也是一個大問題,「台灣現在的偏鄉醫生,整體已經面臨屆齡退休的問題, ... 於 ncu.edu.tw -

#42.陽明成立數位醫學中心,首波助偏鄉建立遠距加護病房

將可結合該計畫,協助訓練偏鄉醫護善用遠距心電圖等新式資訊工具,解決部落醫療問題。 陽明今天正式宣布成立「數位醫學中心」. 這 ... 於 som.ym.edu.tw -

#43.偏鄉綠島…都因它受惠! 三個現場、五則故事看見遠距醫療的 ...

在隔離病房的新手母親、沒有任何一家民營診所的北海岸偏鄉、還有長期處於 ... 更準確地用藥,也不用獨攬這麼大的責任,擔心可能發生的醫療糾紛問題。 於 www.businesstoday.com.tw -

#44.開藥膏,就連小小闌尾炎手術也不能做」醫師下鄉10年的第一手 ...

坦白說,偏鄉醫療的問題,不在於沒有醫生而已,而是沒有足夠的配套措施,沒有一個完整的分級醫療體系,能讓偏鄉的民眾,除了平時基本的預防保健、健康照護 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#45.改善偏鄉醫療不在公費醫師服務年數 - 台灣醒報

單方面強迫公費醫師花更長時間「還債」,非但不能解決他們留任意願低落的情形,對於改善偏鄉醫療根本問題亦無助益。 舉例來說,我太太是曾在台北資源 ... 於 anntw.com -

#46.偏鄉醫療的距離不再是距離 - 長庚醫院

專長預防醫學、偏鄉醫療、. 家庭醫學. 封面故事. 風後都坐輪椅,每2 個月都是我載去 ... 偏高,經居家醫療醫師評估須提供個別 ... 提供專科門診,針對住民的健康問題予. 於 www.cgmh.org.tw -

#47.守護偏鄉醫療不中斷公費醫師服務年限將延至10年 ... - 台東縣政府

守護偏鄉醫療不中斷公費醫師服務年限將延至10年歡迎原民及離島有興趣學子投入醫療 ... 以往公費醫師服務期間缺乏進修機會,薪資不如預期、留任率不佳等問題,臺東縣 ... 於 www.taitung.gov.tw -

#48.用圖表呈現台灣醫療資源分配 - 用數據看台灣

利用圖表呈現台灣醫療資源分布,探討台灣醫療資源分配不均之問題Author: 李佳勳. ... 就醫就極為不便反觀台北市,醫療院所分布密度高,民眾就醫時間和偏鄉形成極大差距. 於 www.taiwanstat.com -

#49.「找嘸醫生?」-偏鄉醫療問題的直觀與矛盾從原鄉地理位置談起

而例如以公教人員地域. 加給中的山偏加給來作討論,則很明顯的指出,所謂的山地地區指的是我們所謂的原住民山地鄉或山地. 區3。而如果以全民健康保險山地離島地區醫療給付 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#50.偏鄉缺醫,不能只從量的填補去思考 - 想想論壇

為什麼政府拉拔偏鄉離島醫療這麼久,投入經費也不算少,公費醫師們也提供了相當多的醫療服務,這些地區的 ... 公費醫師的輪替率高造成了什麼問題? 於 www.thinkingtaiwan.com -

#51.台灣經驗:偏僻鄉村的醫療問題如何解決 - 人人焦點

台灣是全民健康保險的奇蹟之地,有了這項傲視全球的社會保險,台灣民衆可就近醫療的問題,獲得了適當的解決。然而在寶島上的許多偏鄉離島,卻常常出現 ... 於 ppfocus.com -

#52.健保署與林口長庚合作強化偏鄉醫療服務 - Yahoo奇摩新聞

透過遠距醫療服務,把關愛送到偏鄉每一個角落,希望進一步消弭偏鄉健康不平等問題。 健保署和林口長庚合作,走入桃園市復興區後山,強化偏鄉醫療 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#53.平溪不老長智村成果發表記者會侯友宜盼讓長輩安居在新北

... 能為偏鄉地區提供更便利的醫療資源,也讓新北市長輩們開心度過每一天。 ... 意願,若不需要且未開封,可拿回店內退貨方式協助解決重複購買問題。 於 www.ntpc.gov.tw -

#54.表彰埔基醫院貢獻黃蔚與趙文崇獲暨大名譽博士 - 華視新聞

(中央社記者蕭博陽南投縣13日電)埔里基督教醫院前院長黃蔚、趙文崇奉獻偏鄉醫療逾30年,深獲鄉親感謝,15日將獲頒暨南大學名譽管理學博士學位, ... 於 news.cts.com.tw -

#55.員榮醫療體系前進偏鄉醫療資源貧乏區解決二水鄉民眾就醫困境

因為二水鄉高齡人口及務農人口也多,在巡迴醫療上對於老人常見內科慢性疾病以及勞動後的筋骨問題,會是巡迴醫療的一大重點。 鄭銘瀚指出,除了疾病照護之 ... 於 www.owlting.com -

#56.論-偏鄉醫療 - The L Laugh - 痞客邦

(一) 全民健康保險山地離島地區醫療效益提昇計畫:. 因應山地離島地區因地理環境及交通不便,醫療資源普遍不足等問題,健保署規劃由有能力、有意願 ... 於 addiet.pixnet.net -

#57.導入智能遠距醫療連結偏遠社區零距離

新冠肺炎疫情加速遠距醫療發展,邁入後疫情時代,臺北醫學大學附設醫院導入智能科技,強化偏鄉醫療照護水準,舉辦「智慧社區醫療零距離」偏鄉義診暨遠 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#58.全國偏鄉醫師人力需求平台 - 衛生福利部中央健康保險署

為落實健康平等,健保照護周全,本署建置「全國偏鄉醫師人力需求平台」,以鼓勵全國醫師,進入偏鄉與醫療資源缺乏地區支援,紓緩人力短缺。 於 www.nhi.gov.tw -

#59.奇美中醫師走入偏鄉醫療

建構社區醫療衛生體系,提供完整及持續性之保健服務,以「病人不動、中醫主動」. 的巡迴醫療服務計畫。 偏鄉民眾最常遇到的問題是,不知道自己的問題要看哪一科,常常 ... 於 www.chimei.org.tw -

#60.偏鄉沒人去!公費醫師服務延至10年掀公費生逃命潮?

為解決偏鄉醫療人力問題,政府從民國64年開始推動公費醫師制度,然而除了一人身兼多職,得經常跨科支援外,公費醫師薪資低、工時長、實務訓練不足, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#61.檢視偏鄉醫療現況,還有哪些問題待解? - YouTube

本系列報導入圍:2021曾虛白先生新聞獎-公共服務報導獎◎ 文字記者:張筱瑩◎ 攝影記者:周明文訂閱獨立特派員▶️ https://goo.gl/3Z0G9S獨立特派 ... 於 www.youtube.com -

#62.偏鄉認養活動 - Tul撼訊科技

在台灣,偏鄉的醫療資源缺乏,比你我的想像更為嚴重,特別是在Covid-19疫情下,由於城市的醫療量能吃緊,更加凸顯偏鄉醫療問題需要被解決的急迫性。 於 www.tul.com.tw -

#63.[社論] 全民健保未竟的偏鄉醫療問題- medache - PTT職涯區

http://tw.news.yahoo.com/社論-全民健保未竟的偏鄉醫療問題-160000147.html 《社論》全民健保未竟的偏鄉醫療問題台灣新生報– 2013年11月28日上午12:00台灣是全民健康 ... 於 pttcareer.com -

#64.鼓勵公費醫師服務偏鄉政院拍板每人每月補助7至10萬

偏鄉醫療 資源不足,為了穩定偏鄉的醫師人力,行政院會今天(14日) ... 行政院長蘇貞昌也在院會表示,身為屏東人的他體驗過遠距醫療問題,提醒衛福部, ... 於 www.rti.org.tw -

#65.WaHere 偏鄉健康促進計畫專家招募

在都市裡,我們可以稍有不舒服便去附近巷口的診所看醫生;在偏鄉,我們遇到了痛風 ... 偏鄉健康現況,不僅是就醫不便、醫療資源分配不均的問題,還有嚴重的健康意識 ... 於 docs.google.com -

#66.鄭寶清盼調高警消加班費上限試辦119轉接減輕消防負擔

... 也說明教育環境問題的改革需一步一步來,希望先從偏鄉或非市非鄉的教師 ... 監督並積極掌握職災黑數, 針對惡意阻擾醫護人員申請職災的醫療院所, ... 於 tyenews.com -

#67.偏鄉病人半夜沒醫師看!「巴掌裝置」將城市醫師「送到家」

無法取得醫療資源,讓這些偏鄉民眾的健康權利受損。為了解決這個問題,陽明大學成立「數位醫學中心」,將與陽明大學附設醫院及宜蘭縣策略結盟,透過「遠距 ... 於 heho.com.tw -

#68.護理師服務日誌~~看見偏鄉醫療存在的價值 - 耕莘醫院

走入部落發現不健康行為的問題氾濫嚴重,酗酒、抽菸、未規則服藥等,探究其根本原因可能是經濟壓力間接導致家庭功能出了問題,家裡壯年人口外出打工,祖孫 ... 於 www.cth.org.tw -

#69.行政院會簡報:衛福部:「優化偏鄉醫療精進計畫」報告

優化偏鄉醫療精進計畫衛生福利部報告人:醫事司石司長崇良108年11月14日行政院第3676次會議1; 2. 大綱2 壹背景貳参問題分析與檢討策略與精進作為結語 ... 於 www.slideshare.net -

#70.110-111年度「偏遠地區遠距醫療建置計畫」 申請作業說明會 ...

依據. ▫ 行政院109年8月31日院臺科會字第1090029138號. 函核定「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專. 科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫 ... 於 www.jct.org.tw -

#71.慈濟醫療志業 - Google 圖書結果

三、實踐人本醫療守護生命健康前已述及,證嚴上人為解決「貧由病起,病由貧生」的問題,1972年就在花蓮市仁愛街成立「慈濟功德會附設貧民施醫義診所」,並於花東偏鄉義診, ... 於 books.google.com.tw -

#72.優化偏鄉醫療—讓距離不再是距離 - 行政院

為消弭城鄉健康的不平等,使偏鄉離島居民能獲得完善及偏遠的醫療與照顧,政府近年來積極推動多項措施,如在地養成公費醫師制度、山地離島地區醫療給付效益提升計畫、推動遠 ... 於 www.ey.gov.tw -

#73.看見偏鄉醫療現況

為彌補. 「有健保、無醫療」的缺憾,衛福部於1999 年正式公告「全民健康保險山地離島地區醫. 療給付效益提昇計畫」(Integrated Delivery System,簡稱IDS 計畫),鼓勵 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#74.古巴醫療公共化對台灣偏鄉醫療的啟示 - 菜市場政治學

「台灣引以為豪的二代健保搖搖欲墜,面對藥價黑洞、偏鄉醫療體系失能等問題,難道僅能任醫院不斷競逐利潤,醫療-人的基本生存需求淪為商品? 於 whogovernstw.org -

#75.科別掛號 - 羅東博愛醫院

兒童疫苗開放預約施打,鼓勵孩童接種,請點選欲施打疫苗類別,掛號小兒科接種門診。 .10/8(六)-10/10(一)雙十節連續假期,門診暫停看診三天;如有緊急醫療需求,博愛 ... 於 www.pohai.org.tw -

#76.全身重置你的頭腦保持敏銳暗通款曲的肚子與大腦 - 四季線上

【健康醫療網/編輯部整理】當我們想到認知能力下降時,我們大都認為這是老化必然的結果,遲早都會遇到的問題。 但是,如果我們將阿茲海默症和其他 ... 於 www.4gtv.tv -

#77.偏鄉醫療問題的直觀與矛盾從原鄉地理位置談起

陳泓維,戴夢凡,陳亮甫,元照出版,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋,是法律學者,實務工作者,法律學子學習好幫手! 於 lawdata.com.tw -

#78.110年第13集-原住民族、離島及偏鄉地區地區遠距醫療推動

二、有效整合偏遠地區專科醫師人力資源,緩解人力不足問題,縮短城鄉醫療水準的發展差距。三、落實分級醫療制度,紓緩急診壅塞,實現醫療在地化,避免不 ... 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#79.醫療資源城鄉差距何時能解 - 國語日報社

偏鄉醫療 資源短缺情形難以一言道盡,衛福部三年前因應少子化危機, ... 把社區藥局送藥到府列為配套措施,再度暴露我國醫療資源城鄉差距問題嚴重。 於 www.mdnkids.com -

#80.苗栗縣政府與清華大學合作-公費醫師前進偏鄉

為發展台灣公費醫師多元化培育,推動桃竹苗及偏鄉醫療資源平衡,苗栗縣政府與清華 ... 使該校公費生醫師未來能將醫療服務輸送到偏鄉,解決人力不足問題。 於 www.mlshb.gov.tw -

#81.守護孩童心臟和偏鄉牙齒台東2醫師獲醫療奉獻獎 - MSN

台東馬偕醫院醫師游昌憲是台東唯一小兒心臟科醫師;台東基督教醫院牙科主治醫師王剛毅則深入偏鄉,守護民眾牙齒健康。 台東縣長饒慶鈴昨日傍晚分別前往2間 ... 於 www.msn.com -

#82.賭博讓你超興奮?醫教你自問「2問題」:小心嗜賭症上身了

醫師指出,只要簡單問自己或他人2個問題,就可以判斷自己是否有問題性賭博行為。 臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋指出,常見賭博型 ... 於 health.ettoday.net -

#83.員榮前進偏鄉醫療資源貧乏區解決二水鄉民眾就醫困境

因為二水鄉高齡人口及務農人口也多,在巡迴醫療上對於老人常見內科慢性疾病以及勞動後的筋骨問題,會是巡迴醫療的一大重點。 員榮醫療體系中醫部鄭銘瀚 ... 於 times.hinet.net -

#84.醫療物聯網——創新醫療服務,彌補偏鄉資源 - 科技大觀園

郭博昭希望未來能夠達到「偏鄉不再邊緣、別墅就有醫療、你家就是急診」的目標,解決偏鄉醫療問題。 工業4.0,醫療物聯網與跨領域創新醫療服務. 隨著偏鄉人口老化,老年 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#85.表彰埔基醫院貢獻黃蔚與趙文崇獲暨大名譽博士 - Newtalk新聞

... 縣13日電)埔里基督教醫院前院長黃蔚、趙文崇奉獻偏鄉醫療逾30年, ... 恐有不少人難以取得服務,加上交通問題造成個案流失,因此,趙文崇95年起 ... 於 newtalk.tw -

#86.陪伴遲緩兒,你需要先照顧好自己 - 基督教論壇報

「你的孩子可能有發展遲緩的問題喔… ... 上的支持與幫助,不過發展遲緩兒童基金會也提醒到,若是涉及治療的方式,還是要經過醫療團隊的評估與建議。 於 ct.org.tw -

#87.鼓勵公費醫師留偏鄉蘇貞昌拍板每月補助最高18萬| 生活 - 中央社

未來公費醫師將配屬在醫學中心,成為醫學中心進行偏鄉醫療的主要人力, ... 生活條件、孩子教育等問題,請衛福部建立能讓醫師在偏鄉服務的友善制度。 於 www.cna.com.tw -

#88.桃園原鄉醫療遠距看診突破距離限制- 生活- 中時

中央健康保險署5日與林口長庚醫院舉辦「全國山地離島偏鄉醫療觀摩會暨林口 ... 每年投入約6億元,將專科醫療資源送到偏鄉,補齊基層醫療不足問題。 於 www.chinatimes.com -

#89.【基層醫師觀點】規劃偏鄉醫師人力莫畫蛇添足反致醫療崩盤

近日教育部准許三個學校增加150名醫學系公費生名額,以滿足偏鄉離島的醫保生、公費生名額,並期以解決偏鄉醫療不足的問題。然其所據「衛生福利部104 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#90.公費醫學系不是偏鄉醫療問題的解藥-醫護非視不可專區

公費醫學系不是偏鄉醫療問題的解藥-不分科住院醫師 photo by lanbu from wikipedia, CC BY-SA 3.0. 文/臺北市醫師職業工會. 因應偏鄉醫療人力缺口, ... 於 www.jobforum.tw -

#91.我在偏鄉的日子 - 獨立特派員- 公共電視

為了解決 偏鄉醫療問題 ,政府從民國64年開辦醫學系公費生制度,已經培育了6千多位公費醫師到偏鄉或離島服務。不過大部分的公費醫師在服務期滿後,通常都選擇離開偏鄉, ... 於 innews.pts.org.tw -

#92.優化偏鄉醫療精進計畫(108-112 年度) (核定版)

惟來診病人不見得會帶來成比例的營收利益,這是偏遠. Page 13. 9. 地區醫療機構營收經營的一大問題,使得醫療機構的維持更加艱. 辛。有鑑於離島偏鄉醫療環境之困境,本部 ... 於 www.mohw.gov.tw