健身網紅猝死的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃惠如寫的 活好:每個人都可以找到和自己呼吸合拍的生活 和DavidEpstein的 運動基因:頂尖運動表現背後的科學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自重版文化 和行路所出版 。

國立臺灣師範大學 社會工作學研究所 游美貴所指導 陳欣宜的 醫務社會工作者參與休閒運動經驗之探討 (2020),提出健身網紅猝死關鍵因素是什麼,來自於醫務社會工作、休閒運動、資淺社工。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 教育研究所 林志聖所指導 張惠菁的 教職員工作倦怠與健康促進之實徵研究以國立臺灣海洋大學為例 (2020),提出因為有 工作感受、工作控制、工作疲勞、健康促進、海洋大學的重點而找出了 健身網紅猝死的解答。

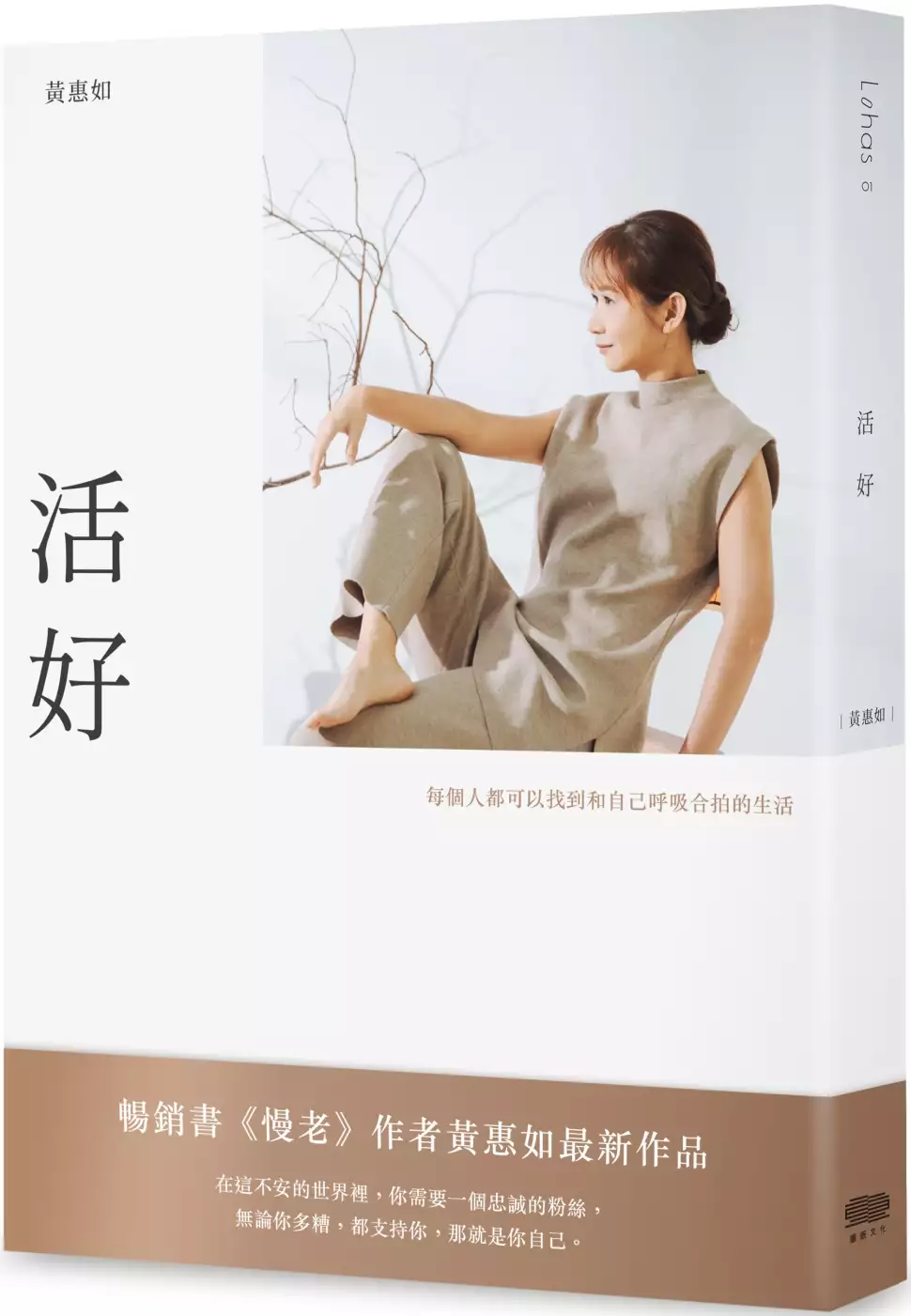

活好:每個人都可以找到和自己呼吸合拍的生活

為了解決健身網紅猝死 的問題,作者黃惠如 這樣論述:

在這不安的世界裡,你需要一個忠誠的粉絲,無論多糟,都支持你,那就是你自己。 活好,才有擔當做自己,活出不逃避的人生。 大疫情讓世界倍速快轉,追不到的財富自由,愈來愈少的睡眠、愈來愈重的體重,日子過得凌亂落魄。 有時候,太快是一種病,找到和自己呼吸合拍的節奏,日子才能活好。 暢銷書《慢老》作者黃惠如最新作品《活好》,在每一個浮躁不安的當下,給我們明朗溫暖的安慰。 不用力過猛,也不懶散荒廢,也是瑜伽老師的黃惠如提醒,找到呼吸順暢的節奏,踏實走好每一步,再坦然面對結果。畢竟《哈達瑜伽之光》講得明白:「心在哪裡,呼吸就在哪裡;呼吸在哪裡,心就在哪裡

。」 活好是一種清醒。向死而生,知道生命有截止期限(deadline),用餘生去發現對自己真正有價值的事,不要虛假的成功,成為想成為的人。 活好是一種執行。發現對自己有價值的事之後,為自己負責,不拖延,日日實踐,不用等到「如果有一天」,就是此時此刻。 金錢、工作不再定義你: 不再陷入外在價值驅動的陷阱中,不再被晚景淒涼的恐懼綑綁。 像朋友那樣對自己: 就像每次當你受到委屈時,總是想去找的那個朋友一樣,永遠溫暖力挺自己。 愛運動的人,人生壞不到哪裡: 當人生被絆倒時,運動這條繩索可以拉我們一把,不至於跌入谷底。 身心重開機,好好吃飯、好好睡覺、騰出

空間,選擇簡單生活,而不是被生活選擇。 這一生值得這樣好好活。

健身網紅猝死進入發燒排行的影片

#SBD怪獸Podcast #BodyEngineers #邱個

本集節目由荷蘭運動品牌【Body Engineers】贊助播出

折扣碼:【CHIOUGRR】享優惠折扣!

🔗 BE官網傳送門:https://www.engineered-life.com.tw/

👉新品上市優惠價,不限金額『超商免運』

👉登入官網即贈50元購物金

👉折扣碼『CHIOUGRR』再享折扣優惠

📍優惠期間 8/9 – 9/9

#50 其實所有選手都用藥?禁藥邱|飛行藥檢加Line叫過去?【SBD怪獸Podcast】

➤ 國際反禁藥組織(WADA),生物護照,飛行藥檢。

➤ 目前台灣選手用藥名單:https://www.antidoping.org.tw/sanctions/

直到禁賽結束之後,會移除名單。

➤ 反禁藥組織?反反禁藥組織?

➤ 運動圈,不是每個人都反對禁藥?用醫療手段提升運動表現?

➤ 醫療手段是否以『健康』為目的?以『健康』來交換成績?

➤ 沒有選手是不使用藥物的?(差別只在它是不是禁藥.....)

➤ 健美比賽藥物橫流?你贊成用藥物追求運動表現嗎?

➤ 運動犯規,是道德問題?還是競技策略?

➤ 職業運動藥物氾濫?爭議性話題:商業娛樂/競技運動/道德問題

➤ 職業運動與業餘運動最大的差異:Entertainers娛樂表演者/Athletes運動員

➤ 禁藥:道德上不允許,實際上沒人能阻止得了.....Why?? 經濟利益。

➤ Lance Armstrong 蘭斯.阿姆斯壯用藥問題:電影【是誰在造神?】

➤ 舉重/拳擊/田徑運動用藥?

➤《猛男情節|男性的美麗與哀愁》健美健身圈用藥泛濫問題。

➤ 身體形象扭曲問題:很瘦很瘦,很壯很壯都是問題。

➤ 5% Rich Piana 長期用藥猝死。

➤ 推薦Netflix:《鐵世代》系列電影

➤ 身體形象的操弄,身體崇拜。

➤ 毒品除罪化?禁藥除罪化?

➤ 競技運動反而成為用藥競賽?

➤ 競技比賽最純粹的價值為何?健身最純粹的價值?

➤ 『任何比我強的人都打藥,任何比我弱的人都不認真練......』

➤ FFMI (Fat Free Mass Index)的人類上限?

成為SBD頻道會員,小額贊助,支持我們製作更多更棒好看的節目❤️

https://www.youtube.com/channel/UCOpNfxhmQt6NVq2AzP3VBEQ/join

邱個Podcast片頭曲片尾曲歌單:

https://youtube.com/playlist?list=PLsxpq5icvbBTIwdHCzlEQcvpaKhApYqIV

小額贊助邱個,請我們喝杯咖啡:❤️

https://pay.firstory.me/user/chiougrr

醫務社會工作者參與休閒運動經驗之探討

為了解決健身網紅猝死 的問題,作者陳欣宜 這樣論述:

醫務社會工作者需受至少四年以上的養成教育,以成為一名合格的社會工作者。但在工作場域中實行專業,過程中除承接大量負面能量,更是體力、耐力與受挫力的考驗。尤其以資淺社工而言,在經驗與資源缺乏的狀況下,要能在職涯考驗中堅持並維持健康實屬不易。鑑於世界衛生組織與國際間提倡休閒運動對健康的影響,本研究旨在探討年資五年以下醫學中心資淺醫務社工,在工作適應前、後休閒運動參與的狀況,並透過跨理論模式探討工作對受訪者處在何種階段之影響,以理解研究對象對於休閒運動的需求與期待。本研究透過社群網站、滾雪球及前輩引薦等方式,獲得10位具五年以下社工年資,且任職於醫療中心的醫務社工同意參與本研究。本研究是以半結構式深

度訪談法,進行資料的蒐集。本研究的主要發現如下:一、 休閒運動參與情形受研究對象角色定位影響。二、 個人經驗、喜好與態度影響休閒運動參與阻礙層面廣。三、 休閒運動參與方式多元且延伸至工作與生活中。四、 休閒運動參與限制與工作適應期長短有別。五、 休閒運動經驗反饋是影響參與穩定度的關鍵。

運動基因:頂尖運動表現背後的科學

為了解決健身網紅猝死 的問題,作者DavidEpstein 這樣論述:

美國前總統歐巴馬推薦讀物,榮獲美國國家科學院科學傳播獎, 顛覆「刻意練習」迷思,改變美國國手訓練方針, 震撼體壇、暢銷不墜,不容錯過的運動科學經典! ►愈早投入訓練,便能贏在起跑點,超越同齡人? ►勇於跳脫舒適圈,挑戰更艱難目標,是進步的不二法門? ►勤奮地刻意練習,人人都能達到天才水準? 像「閃電」尤塞恩・波特、游泳名將麥可・菲爾普斯,以及網球名人小威廉絲這樣的運動明星,是因為遺傳上異於常人,而稱霸他們的運動領域的嗎?或者,他們只是靠意志力和刻意訓練,來克服生理極限的普通人?在運動領域中,個人成就是受先天所左右,還是由後天努力所主導,

科學家們爭論已久。然而真相遠比「先天還是後天」這二分法複雜得多。 1940年代以降,數個關於特殊技能的研究結果皆認為:區別出好手和業餘人士的知覺運動技能,是透過練習學會或像軟體般下載而來。這些論據在1990年代末,催生了現代運動專業領域中最著名的理論——刻意練習。雖然當時關於「一萬小時法則」的資料都是當事人自己回溯的,且「刻意練習」倡議者艾瑞克森博士日後承認,他那些現在舉世知名的資料僅是從少數受試者身上收集而來,然而基因(先天條件)不重要,努力就能成功」的勵志觀點仍席捲全球,至今被奉為圭臬。即使2003年人類基因體計畫完成,基因科學日漸重要,艾瑞克森也把基因納入論文裡,基因對於

個人習得新技能的影響,仍因「政治不正確」而傳播不力。 艾普斯坦為了釐清「先天/後天」論戰的複雜脈絡,花費數年走訪眾多國家,親訪無數第一線科學家、奧運金牌選手、乃至帶有罕見基因突變或身體表徵的運動員,以豐富且令人驚嘆的實際案例,闡述運動遺傳學的研究成果,從基因的角度進行了全面而深入的討論,重新審視人們對於天賦和努力的認知。此外,作者還談及文化、經濟、性別、種族、訓練方式等因素,對人類運動表現和體育競技成績產生的深遠影響,甚至分析了運動中的遺傳疾病風險,探討人們該如何面對先天因素,採取最適當、最有效的訓練方式。 ▎本書內容涵蓋廣泛,所跨領域請參閱〈目錄〉的各章引文 ▎

各界好評 ►我不記得有哪本書像《運動基因》一樣,這麼令我入迷、獲得知識,甚到受到挑釁。艾普斯坦從此改變了我們衡量運動好手及其成就的方式。——《異數》作者葛拉威爾 ►貨真價實的劃時代之作,當代最好的體育新聞寫作。讀過之後,你不會再以同樣的眼光看待運動。——強・沃海姆,體育記者與作家,任職《運動畫刊》 ►運動員、家長、教練,以及凡是想知道成為優秀運動員的條件的人必讀的一本書。——喬治・杜爾曼(George Dohrmann),普立茲獎得主暨暢銷運動作家 ►從來沒有哪本書像這樣:強硬但平易近人地評論運動的科學與遺傳學,並用個

人的故事來包裝。這本書將讓各種類型的讀者質疑,自己原本認為塑造菁英運動選手所需的要件,是否正確。——史蒂芬・羅斯,馬里蘭大學運動生理學家 ►艾普斯坦在《運動基因》一書中,嚴斥「只要(勤練)一萬小時,就能在一項運動中稱霸」的觀念,揭露優異表現背後錯綜複雜的原因。——達雷爾・莫雷,休士頓火箭隊總經理、MIT史隆運動分析方法會議共同創辦人 ►我從1960年代之初就開始等待這麼一本書。我想不出關注運動的人有誰不會像我一樣,深受這本書吸引,尤其是關注「頂尖運動員如何達到頂尖?」這個問題的人。——安比・伯夫特(Amby Burfoot),1968年波士頓馬拉松賽金牌

教職員工作倦怠與健康促進之實徵研究以國立臺灣海洋大學為例

為了解決健身網紅猝死 的問題,作者張惠菁 這樣論述:

本研究以問卷調查方式探討國立台灣海洋大學教職員的「工作倦怠」、「健康促進」以及兩者之間關係。「工作倦怠」的測量採用葉婉榆等人在2008年根據1970年Karasek「負荷-控制」模式修訂之「中文職場疲勞量表」,「工作倦怠」分為「工作疲勞來源」與「工作疲勞程度」,而「工作疲勞來源」由「工作感受」與「工作控制」組成;「健康促進」依Walker等人於1987年編製後經黃毓華與邱啟潤(1996)修訂發展之「健康促進生活方式量表」(Health-Promoting Life Profile,簡稱HPLP)。共1060位教職員參與此研究,回收率為85.9%。研究結果如下:1.「工作感受」總分呈現中間稍偏

低,「工作控制」總分則呈現中間偏低;「工作倦怠程度」呈現中間偏低。2.「健康促進」總分呈現中間偏高。3.「工作倦怠」程度由高而低依序為「工作過度投入」、「個人疲勞」、「工作疲勞」與「服務對象疲勞」4.「健康促進」由高而低依序為「營養行為」、「健康責任」、「自我實現」、「人際支持」、「運動行為」與「壓力處理」。5.在「工作感受」方面:女性顯著高於男性;在「工作控制」方面:女性顯著高於男性,無喝酒者高於有喝酒者,有三項慢性病高於僅一項慢性病;在健康促進中之「運動行為」向度上,有嚼食者高於無嚼食者。6.「工作感受」與「工作控制」呈現中低度顯著正相關;「健康促進」與「工作疲勞程度」呈現中度顯著負相關。

7. 健康促進分別對工作感受與工作疲勞程度的多元迴歸分析顯示結果;健康促進中之「自我實現」對工作感受具負面影響力 (R=.098,R2=.010,Adj R2=.008); 健康促進中之「壓力處理」、「營養行為」對工作疲勞程度也具負面影響力(R=.399,R2=.159,Adj R2=.157)。8.經由典型相關分析路徑圖分析顯示,健康促進中「營養行為」、「自我實現」、「壓力管理」透過第一型相關(η=.48)負面影響到「個人疲勞」、「工作疲勞」「服務對象疲勞」與「工作過度投入」。因此,研究結果顯示海洋大學的工作屬於中偏低度工作感受與工作控制類型,較傾向於消極工作環境,但健康促進尚稱良好。再者,

增強「營養行為」、「自我實現」與「壓力管理」可有效降低「個人疲勞」、「工作疲勞」、「服務對象疲勞」與「工作過度投入」。關鍵字:工作感受、工作控制、工作疲勞、健康促進、海洋大學