全明星運動會台視的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉善群寫的 東京奧運634:TOKYO 1964.2020 和康晉榮(康康)的 我愛李小龍都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《全明星運動會4》收視再衝高泳賽鮮肉一字排開超壯觀也說明:台視 、三立《全明星運動會》第4季,31日播出第2集,收視再衝高,平均有2.31,15-44歲平均收視2.48的好成績,每分鐘最高收視也有2.66。

這兩本書分別來自時報出版 和 所出版 。

輔仁大學 大眾傳播學研究所碩士班 卓峯志所指導 楊喻晴的 運動代言人外觀吸引力、專業度對廣告效果之影響—以配適度、國籍作為調節變項 (2019),提出全明星運動會台視關鍵因素是什麼,來自於運動員代言人、外觀吸引力、專業度、配適假說、國籍、廣告效果。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院博士班 劉昌德所指導 陳鴻嘉的 跨國運動的文化中介:NBA在台灣的擴展歷程 (2017),提出因為有 NBA、文化中介者、文化帝國主義、全球在地化、球評、運動媒體複合體的重點而找出了 全明星運動會台視的解答。

最後網站《全明星運動會》從賠錢做到贊助廠商倍增 - 經理人則補充:該節目於每周日晚上8 點在台視首播,接著會在LINE TV 上架,周二會在YouTube、Vidol、myVideo 等平台上架,周六晚上8 點在三立都會台、晚上10 點在東森超 ...

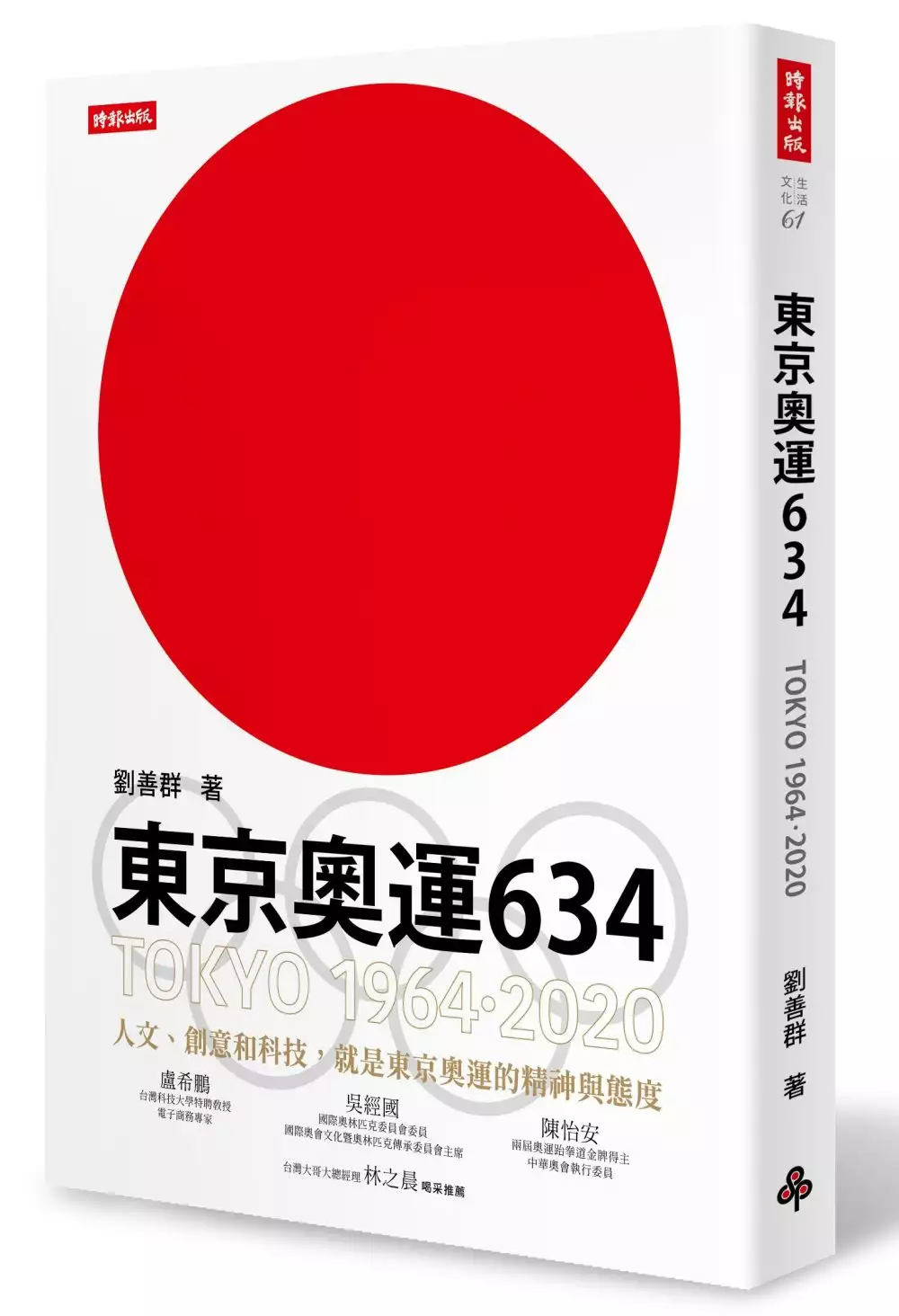

東京奧運634:TOKYO 1964.2020

為了解決全明星運動會台視 的問題,作者劉善群 這樣論述:

TOKYO 1964‧2020 人文、創意和科技,就是東京奧運的精神與態度 謹以此書獻給所有熱愛奧林匹克的人 體育記者資歷達20年的劉善群,1991年首次到訪東京,採訪了在職業生涯中印象最深刻的第三屆世界田徑錦標賽,見識到世界先進國家如何舉辦頂尖賽事,也對1964年東京第一次舉辦奧運會的運動設施仍然被延續使用著,留下了極深的印象。 過了半個世紀,日本在311東北大地震之後,東京再度拿到2020年奧運的主辦權。於東京第一次舉辦奧運的1964年出生的劉善群,在爬梳東京奧運史料時,從中強烈感受到日本人堅持和勇往直前的精神,就如同〈昂首向前走〉歌詞形容的一樣,56年前的東京奧

運,日本人以此精神贏得全球的掌聲,2020年也將以這種態度團結人心,即使會遇上困難而哭泣,但仍勇敢地昂首抬頭不讓眼淚掉下來,成功辦出一場令國際驚豔盛讚的東京奧運。 奧運不僅是一場運動盛會,它與國際政治、國家建設和財經預算都息息相關。兩屆東京奧運無論是場內到場外,都有太多的事與物令人期待,尤其是「追求卓越」。劉善群以30年前的「東京印象」為基礎,加上參與過7屆奧運和其中4屆的現場採訪與轉播經歷,從人文、創意設計和科技三部分,和大家分享東京奧運的故事。 【歷史與人文】 20年不滅的奧運聖火/原爆之子、東洋魔女與赤腳大仙/從昭和到令和/「火中取栗」建築大師隈研吾/新日本人/全球矚目的

焦點──東京奧運開幕典禮/Hope Lights Our Way東京奧運聖火傳遞活動 【創意與創新】 飄櫻吹雪──融合日本絕世美景的聖火火炬/8萬噸家電垃圾提煉製作的奧運獎牌/奧運史上頭一遭──由小學生票選出的吉祥物/江戶時代的格紋──東京奧運會徽/向一九六四年致敬!奧運競技項目圖標/創意設計番外篇—浮世繪保險套 【科技與未來】 未來都市交通工具──無人車/機器人/帶你去看流星雨/奧運居,大不易!/黑科技──人工智能、評分系統、全新的轉播技術/5G在東奧、即時翻譯、新替代能源:氫 喝采推薦 林之晨/台灣大哥大總經理、AppWorks之初創投共同創辦人 吳經國/國

際奧林匹克委會員委員、國際奧會文化暨奧林匹克傳承委員會主席 陳怡安/兩屆奧運跆拳道金牌得主、中華奧會執行委員 盧希鵬/台灣科技大學特聘教授、電子商務專家 (依姓名筆劃順序)

全明星運動會台視進入發燒排行的影片

#江宏傑 #全明星運動會 #福原愛

運動代言人外觀吸引力、專業度對廣告效果之影響—以配適度、國籍作為調節變項

為了解決全明星運動會台視 的問題,作者楊喻晴 這樣論述:

經過2017年世大運、2018年印尼亞運「加冕」,許多單項運動明星,如女單球后戴資穎、體操名將李智凱等,漸漸打開知名度,成為廣告商的新寵兒,舉凡常見的運動品牌代言,舉凡電信、手遊甚至是醫美品牌,都鎖定這群年輕的「國家英雄」,擔任產品代言人。但是在運動代言人的選擇上,究竟何種特質,才能對廣告效果造成正面影響,另外,代言人國籍以及與產品間的配適度,是否為影響廣告效果的因素,值得深入了解。本研究使用實驗法,以不同外觀吸引力與專業度、產品配適度,以及國籍等,不同特質的代言人與商品,檢測對廣告效果的影響。 其中兩自變項外觀吸引力、專業度,以及調節變項配適度皆以高低區分,國籍則分為本國籍/外國籍。並在經

過前測篩選出實驗所需的運動代言人、配適與不配適商品,以及合適的品牌名稱後,進行正式問卷的發放,共計回收640份有效問卷,經統計分析後得出以下結論:(1)運動代言人「外觀吸引力」、「專業度」高低,與廣告效果皆具有顯著正面影響。(2)運動代言人的外觀吸引力,不論是對男女性消費者都有顯著影響,尤其對男性的影響更高。(3)產品配適度高低無法調節運動代言人外觀吸引力、專業度對廣告效果的影響。(4)代言人國籍在運動代言人外觀吸引力、專業度對廣告效果中,不具有調節效果。

我愛李小龍

為了解決全明星運動會台視 的問題,作者康晉榮(康康) 這樣論述:

市面上第一本最豐富齊全的李小龍收藏專書!聽聽杜德偉、吳宗憲、吳孟達、周杰倫、洪金寶、陳國坤、張富跟康康分享他們心中的偶像。(依姓氏筆畫排列) 擅長模仿、唱歌、搞笑、講笑話的康康,從來不吝於讓人知道他的偶像就是李小龍。小時候同學一窩蜂迷戀玉女歌手,惟獨他奉李小龍為神,除了勤學李小龍大神的拳腳功夫,把身體練得精壯,更開始收集他的相關物品。只可惜康媽媽趁著康康當兵時,把他費心收藏的海報、剪報等珍貴收藏全部餵給垃圾車,氣急敗壞的康康好幾天不跟媽媽講話。但也因此,他更用心收集、保存李小龍的相關收藏,加上親朋好友也紛紛自動幫他留意特殊、有趣、珍貴的李小龍商品,如今他的收藏儼然成了一座小型博物館。

7月20日是李小龍逝世36周年,康康特別選在這個時候以他一貫的冷調幽默,透過故事講述李小龍對自己的影響,向偶像獻上最大敬意。此外,他更呼朋引伴,找了好幾位同樣熱愛李小龍的超級A咖,有杜德偉、吳宗憲、吳孟達、周杰倫、洪金寶、陳國坤、張富(依姓氏筆畫排列),共襄盛舉,講述他們心目中對李小龍的崇拜與認識。 本書中的收藏品都是康康精心蒐羅,收藏之豐,包括限量公仔、稀有海報、影視作品、打火機、火柴盒、鐘錶、明信片、紀念硬幣、煙灰缸、吊飾、T恤、帽子、鞋子、李小龍紀念限量電話卡、書籍、畫冊……甚至還有遠從日本運來的特殊小鋼珠台,以及李小龍出演美國影集《青蜂俠》的珍貴面罩(世上少有的),可以說是市面

上最豐富齊全、也是第一本介紹李小龍收藏品的專書。 李小龍生平大事紀、影視作品,以及全世界與李小龍有關的紀念雕像與主題樂園、紀念館等相關資料,也全收在書中。翻開本書,李小龍英姿躍然紙上,還能貼近康康的另一面,以及玩賞豐富的收藏珍品,趣味與知識兼顧。 【作者簡介】 康晉榮(康康) 多才多藝的康康不僅搞笑功力一流,幽默感十足,主持綜藝節目笑點信手拈來,輕鬆製造出歡快的氣氛,增加節目許多可看性。但康康不止於此,早年的駐唱經歷磨練出他深刻的情感,讓歌聲具有超強的穿透力與感動力。以優秀的記憶力著稱的他,腦海中簡直有座館藏豐富的音樂圖書館,熟知各種音樂與其背後的故事,對音樂豐富的感受與知識,更讓他被

邀為《超級星光大道》的評審,以及主持優質的音樂節目《音樂萬萬歲》。 音樂專輯台灣合輯:1997 PUB英雄會2第一張專輯:催淚第二張專輯:康康康樂隊&快樂鳥日子 第三張專輯:圓夢第四張專輯:見康快樂康康康樂隊的溼背秀第五張專輯:管妳媽媽嫁給誰第六張專輯:灰色調第七張專輯:灰色.續曲 大陸第一張專輯:我的家庭 第二張專輯:灰色.續曲 演唱會2007見康快樂售票演唱會:台北、台中、高雄 綜藝1998年 八大-歡樂五福星、華視-百戰百勝、中視-電視大國民 1999年 中視-4月周日八點黨2000年 民視-7月綜藝駭客、東森-J

acky show 2001年 ET Jacky-好康報到、華視-綜藝向前衝、ET Jacky-Monkey show、台視-歡樂艦隊 2002年 中視-4月綜藝大哥大 2003年 中視-11月大家來說笑、華視-7月綜藝康康COME、緯來-7月娛樂大網ㄎㄚ、康康大網ㄎㄚ2004年 中天-7月見見康康、中視-7月好康料理王、中視-12月寶島料理王、中天-12月康康夏禕跳 2005年 中天-1月康康嚇一跳、八大-8月大明星運動會、八大-9月康定路8號、八大-11月男生女生配 八大-康康侯賽雷 中視-大家來說笑 2009 公共電視-3月

音樂萬萬歲 電影 神探兩個半戲劇 偶像劇:感應拍檔、明日英雄、柯受良紀念劇《愛與夢飛翔》(大陸)廣告 1999年玉泉清酒、2000年千百力提神飲料周邊商品 康小明禮盒(筆記本、馬克杯、康小明項鍊)出版品 康小明漫畫

跨國運動的文化中介:NBA在台灣的擴展歷程

為了解決全明星運動會台視 的問題,作者陳鴻嘉 這樣論述:

本研究從全球化的視角下檢視NBA透過媒體在台灣社會擴展的過程。經由文獻爬梳、文本分析以及訪談19位球評後發現,理論上應當共生互利的運動與媒體,在NBA透過本地媒體擴展台灣市場的例子中,未必全然如此。在各式媒體中產製NBA文本的文化中介者之角色可能更為重要。首先,NBA開始積極拓展海外市場前,台灣社會已經藉由文化中介者在平面媒體上的引介,開始有系統地認識NBA。且這樣的引介是文化中介者有意識地雜揉本地文化元素情況下進行,此舉讓本地閱聽眾有機會從在地視角迅速地認識NBA。其次,隨著電視日益普及,本地電視台轉播NBA球賽的場次數量與頻率也隨之增加,文化中介者的轉播風格也從通俗育樂到專業,比較貼近美

式運動轉播的文本特色。不過此時在平面媒體上產製NBA文本的文化中介者依然嘗試從本地的觀點來看NBA。最後,歷經了一段時間的引介,在NBA漸次成為台灣青少年次文化之一的同時,網路平台的興起,讓每一個對NBA有興趣的迷,皆可以是透過個人化網路媒體生產與散布NBA文本的文化中介者。也因此,本地的NBA文本呈現如今多元紛呈的樣貌。歸結來看,NBA與台灣社會相遇的過程中,文化中介者大體傾向在媒體上構築一個具有在地特色的文本環境,NBA也才因而有機會成為本地青少年的重要次文化之一。是以,相較於鉅觀/結構的文化帝國主義觀點,以及微觀/行動的全球在地化概念,本研究認為運動/媒體/文化面向的全球化論述應再考慮從

「文化中介者」出發的中層分析視角。

想知道全明星運動會台視更多一定要看下面主題

全明星運動會台視的網路口碑排行榜

-

#1.【金鐘57】台視導播李麗芳7度問鼎金鐘《全明星運動會》雙料 ...

台視 李麗芳導播。(台視提供). 而由台視、三立及好看娛樂共同出品,全台大型運動實境節目《全明星運動會》,今年已製播邁入第四季,去年一舉奪下「益 ... 於 www.limedia.tw -

#2.台視全明星運動會直播 - 產業貼文懶人包

全明星運動會 直播台視完整相關資訊| 小文青生活-2021年7月。 YouTube【ON AIR】TVBS新聞55 頻道24 小時直播| TVBS Taiwan News Live│台湾TVBS NEWS~世界中の... 【頻道 ... 於 industry.arttagtw.com -

#3.《全明星運動會4》收視再衝高泳賽鮮肉一字排開超壯觀

台視 、三立《全明星運動會》第4季,31日播出第2集,收視再衝高,平均有2.31,15-44歲平均收視2.48的好成績,每分鐘最高收視也有2.66。 於 www.appledaily.com.tw -

#4.《全明星運動會》從賠錢做到贊助廠商倍增 - 經理人

該節目於每周日晚上8 點在台視首播,接著會在LINE TV 上架,周二會在YouTube、Vidol、myVideo 等平台上架,周六晚上8 點在三立都會台、晚上10 點在東森超 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#5.台視《全明星運動會》第二季開播收視破1.69

台視 、三立聯合製作的體育實境節目《全明星運動會》第二季於2月28日播出,首集播出後收視率開紅盤,突破1.69。節目第一季在去年播出後獲得極佳的迴響, ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#6.盤點《全明星》運動會退賽理由敵隊的他們鬧出雙劈最轟動

2 天前 — 《全明星運動會》播出至今第4屆,但因為比賽高強度,常導致傷兵不斷,甚至嚴重到退賽,近日藍隊吳珝陽自主練習受傷,去醫院照X光檢查發現肋骨跟手部有 ... 於 times.hinet.net -

#7.全明星運動會第三季01 體能測試|免費線上看|綜藝 - LINE TV

全明星運動會 第三季|第1集》全台首見的運動競技實境節目,20位明星化身運動員,卸下包袱燃燒自己… 於 www.linetv.tw -

#8.《全明星運動會4》名單鮮肉齊聚!原子少年夏浦洋、林輝瑝

《全明星運動會4》第四季參賽名單出爐啦! ... 《全明星運動會》第四季帥哥鮮肉選手齊聚! ... 《全明星運動會4》將於7月24日晚間八點台視首播。 於 www.marieclaire.com.tw -

#9.台視全明星運動會直播 - 娛樂貼文懶人包

台視 直播全明星運動會- 健康貼文懶人包。 EBC 東森新聞51 頻道24 小時線上直播|Taiwan EBC 24h live news|台湾EBC ニュース24 時間オンライン放送|대만뉴스... 【全明星 ... 於 hobbytagtw.com -

#10.《全明星運動會》爆紅、決賽門票秒殺藝人比賽運動有什麼好看?

雖然整體收視率僅次同時段的民視《綜藝大集合》,但在廣告業者看重、有消費購買力的「有效收視」,《全明星運動會》卻是排名第一,包括台塑石油、白蘭氏、 ... 於 www.cw.com.tw -

#11.全明星運動會:全台首場複式躲避球實境節目

感謝實境運動節目「全明星運動會」 與CTDBF共同合作「美式躲避球」運動項目企劃,透過藝人們不辭辛勞的培訓,在專業的教練指導之下,明星們打出了一場漂亮的好球! 於 ctdbf.tw -

#12.《全明星運動會3》紅藍隊正式成軍徐謀俊展現天賦成男狀元

《全明星運動會3》播出再度創下高收視率,12日第三季第二集全體平均收視2.02%、15至44歲平均收視2.64%,萬眾矚目的分隊結果也正式出爐。(圖/台視 ... 於 today.line.me -

#13.《全明星4》壯壯成節目開播「首位女隊長」哽咽喊話

台視 、三立《全明星運動會4》迎來循環賽第二戰,由黃隊出戰紅隊,共同比拼射箭、躲避球及足球12碼PK賽,郭泓志領軍的黃隊也在全隊匿名投票之下, ... 於 star.ettoday.net -

#14.娛樂報報/《全明星》吳珝陽受傷寸步難行被揹上身感覺超有愛

伊林藝人吳珝陽日前在《全明星運動會》第4季賽事中受傷,且不良於行;日前時報周刊CTWANT直擊到剛結束《全明星運動會4》錄影工作的吳珝陽, ... 於 www.ctwant.com -

#15.【民視FTV】

節目表 新聞 英語新聞 民視體育 四季線上4gTV 消費高手購物網 鳳凰藝能 台員國際 · 台灣學堂 台灣向前行 台灣最前線 新聞觀測站 民視全球新聞 ... 於 www.ftv.com.tw -

#16.全明星直播、全明星運動會投票在PTT/mobile01評價與討論

在台視全明星運動會這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者cjfnued也提到撞球「黑寡婦」罹患卵巢癌! 醫師研判:生命剩下不到1年記者吳美依/編譯韓裔美籍撞球明星、 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#17.全明星運動會- Home | Facebook

《全明星運動會》為全台首見的運動競技實境節目播出時間: 每週日台視20:00 每週日LINE TV/MyVideo/MOD全享包/Hami Video 23:00 每週二Vidol/YT... 於 zh-tw.facebook.com -

#18.全明星運動會 - 三立電視官方網站

全明星運動會. allstarsportsday. 播出時間:每週六晚間八點三立都會台30頻道. 打造全台唯一競技類型節目引領全台灣藝能界的運動盛典運動競技是世界不變的共通流行, ... 於 m.settv.com.tw -

#19.歷年節目查詢-2021/01/03《全明星運動會巨蛋旗艦演唱會》

全明星運動會 巨蛋旗艦演唱會 2021/01/03(日) 下午16:00 台北小巨蛋震撼登場 他們是明星也是運動員 這個節目都是來真的. 「全明星運動會」是由台視、三立共同出品的全新 ... 於 www.arena.taipei -

#21.台視直播全明星運動會2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

《全明星運動會》為三立電視台、台灣電視台共同出品,為全台首見的運動競技實境節目。 播出時間: 每週六三立都會台20:00 每週日台視主頻20:00 每週二YT、Vidol 12 ... 於 big.gotokeyword.com -

#22.台視 - 就是節目表

熱線追蹤(1096)(普). 11:58. 午安您好-台視新聞(1505)(普). 13:00. 週日全明星運動會第四季(0011)(普). 14:57. 假日美麗人生重返榮耀精華版(0115)(普). 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#23.四季線上4gTV

《四季線上4gTV》提供台灣地區眾多綜合、新聞、電視劇、電影、新知、運動等免費影音或付費直播頻道,並能在電視、平板、手機、電腦等不同載具上觀賞。 於 www.4gtv.tv -

#24.2022 台視直播全明星運動會- 全明星運動會3預告

台視 直播全明星運動會、[vid_tags]、#全明星運動會3預告 這篇文章是從互聯網上的來源編譯的。 文章僅供參考,不推薦。 作者:TTV 台視官方頻道TTV ... 於 tw.bameyeube.com -

#25.長勝心態:贏家不是一時得勝,卻輸掉人生!成功是慢慢存、可持續終生的行動

當然,唯有努力將這些價值觀付諸實踐,才能真正決定未來的競技運動會與今日的樣貌有何不同 ... 競技運動能捧出萬人追捧的英雄明星與學習榜樣,也會出現贏與輸的極端例子。 於 books.google.com.tw -

#26.C³offee 咖啡誌 第03期 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

而卓越咖啡聯盟訓練主任暨卓越盃咖啡競賽的主審 Sherri Johns 南在七月底來台舉辦 ... Ai 於許多奧林匹亞運動會比賽項目,在奪得冠軍後的明星效應更是不亞於奧運金牌, ... 於 books.google.com.tw -

#27.全明星運動會播出時間-有線電視-tv324

今日和未來有線電視節目表符合'全明星運動會' 的搜尋結果(9筆節目資料). 2022-10-08 星期六(明天) ... 13:00~14:57, 台視 · 全明星運動會第4季, 第11集. 於 tv324.com -

#28.台視三立全新運動實境節目全明星運動會 - 娛樂星聞

陳漢典、夏和熙、邱宇辰、姚元浩、胡宇威、李玖哲、柯有倫等人出席台視、三立全新運動實境節目「全明星運動會」。(記者邱榮吉/攝影) 於 star.setn.com -

#29.[直播]全明星運動會線上看-台視/三立體育綜藝節目網路實況All ...

節目介紹:全明星運動會是體育競技實境秀綜藝節目,由徐展元、蔡尚樺擔任播報員,領隊錢薇娟、江宏傑將帶領紅藍兩隊,邀請藝人明星歌手以籃球、游泳、田徑等運動比賽。電視 ... 於 isuper.tv -

#30.【車勢星聞】《全明星運動會》紅隊選手胡釋安奪MVP

台視 、三立《全明星運動會》第三季播出游泳200公尺接力賽,正好是藍隊「女狀元」林穎樂的強項,整集全體平均收視2.20、15-44歲平均收視2.79,15-44歲 ... 於 www.carture.com.tw -

#31.就是愛嫌又愛看!「全明星4」首播收視率出爐打臉酸民

「全明星運動會」第四季昨晚開播,雖然藝人班底整體知名度不如前三季,但觀眾愛嫌又愛 ... 台視、三立「全明星運動會」每週日晚間8點於台視頻道首播。 於 stars.udn.com -

#32.GQ TAIWAN: 國際中文版 2019年10月 - 第 51 頁 - Google 圖書結果

兩年一次的全運會,我們不想用太傳統的方式來宣傳,而是把選手當成明星, ... 這部由同名本土電玩遊戲改編的國片在9月底上映,席捲全台,即將成為今年度票房唯一破億的國片, 於 books.google.com.tw -

#33.[情報] 收視率09/26-10/02 - 看板TW_Entertain - 批踢踢實業坊

營業中(台視) 2.36 新節目 天才衝衝衝(華視) 無資料(上週0.87) 最強綜藝 ... 無資料) 超級紅人榜(三立) 2.42 (上週2.46) ↓0.04 全明星運動會4(台視) ... 於 www.ptt.cc -

#34.未來總統學:解構魅力領袖品牌策略 - Google 圖書結果

但有趣的是,周錫瑋過去是國民黨的政治明星,然而,在他當選了台北縣長(後改制為新北市) ... 但是,有一件事卻是大家必須共同遵守的,那就是奧林匹克運動會——這是所有城邦 ... 於 books.google.com.tw -

#35.愛爾達體育3 台| 國內外熱門體育賽事Live 線上看 - ELTA TV影視

等熱門賽事線上看都在愛爾達體育1、2、3台。 ... 體育3 台. 14:30. BWF世界羽球雜誌#38. 15:00. 桌團世錦賽10/7 女團四強中國VS台灣LIVE ... 明星大車拼:時尚足球員. 於 eltaott.tv -

#36.查詢相關照片: 全明星運動會台視線上看 - 綜藝節目資訊站

綜藝節目資訊站. 網友熱議脫口秀、實境秀、選秀節目、益智節目...等各種綜藝節目資訊都在本站。 綜藝節目資訊站 全明星運動會 全明星運動會台視線上看. 於 varietyshow.mediatagtw.com -

#37.台視全明星運動會直播 - 法律貼文懶人包

全明星運動會 直播台視完整相關資訊| 小文青生活-2021年7月。 YouTube【ON AIR】TVBS新聞55 頻道24 小時直播| TVBS Taiwan News Live│台湾TVBS NEWS~世界中の... 【頻道 ... 於 law.businesstagtw.com -

#38.全明星運動會- 台視官網

9/27起,每週日晚間8點,臺灣電視台《台視主頻》。為三立電視台、台灣電視台共同出品,為全台首見的運動競技實境節目。 於 www.ttv.com.tw -

#39.全明星運動會第四季維基的網友經驗分享跟評價,在PTT

《全明星運動會》(英語: All Star Sports Day )是三立電視和台視聯合首播的體育競技實境節目,好看娛樂製作,逢週日晚上八點於台視主頻播出,亦在LINE TV、Vidol、 ... 於 sport.rankintw.com -

#40.全明星運動會第四季 - MOMOTV

場,紅藍時代已過,全明星大聯盟正式啟動,三隊共鬥,週週熱血上映,將繼續燃燒觀眾運動魂! 主持人: 錢薇娟、 江宏傑、 郭泓志. 電視播出時間 2022/7/30(六)23 ... 於 www.momotv.tw -

#41.《全明星4》出現首位女隊長黃隊連拿三週MVP

《全明星運動會4》播出第六集,紅隊躲避球表現出色,逆轉戰勝黃隊。(台視提供). 由黃隊狀元Zing拿下本集MVP,大來賓袁永誠表示Zing射箭部分拿了男生 ... 於 www.epochtimes.com -

#42.全明星運動會| 台灣娛樂百科 - Wiki Index | | Fandom

《全明星運動會》(英语:All Star Sports Day),是三立電視和台視聯合製作及首播的體育競技實境節目,逢週日晚上八點於台視主頻播出,亦在Vidol及YouTube等網上平台 ... 於 tw-entertainment.fandom.com -

#43.臺灣電視台《台視主頻》直播 - TouchTTV

TouchTTV:提供台視最新的綜藝、專題、節目預告及新聞影音,並有數個完整影音節目,供網友選擇收看。 於 www.touchttv.com -

#44.阿道夫.H:希特勒,一個獨裁者的一生 - Google 圖書結果

擴充軍備和戰爭準備有一件事,每個德國國民政府都會把它視為最高當務之急: ... 德國隊拿到了大多數的獎牌,可是運動會的明星卻是美國隊的非洲裔田徑選手傑西, ... 於 books.google.com.tw -

#45.《全明星4》7男打破大會紀錄網友興奮敲碗:太期待這季的游泳了

台視 、三立《全明星運動會4》昨晚(31日)播出第二集,夏浦洋、張家陞在跳遠測試中皆以5米70的成績並列第一,黃宏軒以5米44位居第三; ... 於 www.mirrormedia.mg -

#46.全明星運動會小巨蛋線上看 - Lacivettanelcamino

首頁體育全明星運動會線上看. 節目資訊:. 每週日20:00 首播: 台視. 每週日23:00 更新: myVideo. 節目介紹:為三立電視台、台灣電視台共同出品,全 ... 於 lacivettanelcamino.it -

#47.國小運動會

《全明星運動會》為三立電視台、台灣電視台共同出品,為全台首見的運動競技實境節目。 YT_每週二中午12:00台視_每週日晚間8:00-10:00 三立都會提供 ... 於 ecoturismolapancha.cl -

#48.【金鐘57】台視導播李麗芳7度問鼎金鐘《全 ... - Yahoo奇摩新聞

【金鐘57】台視導播李麗芳7度問鼎金鐘《全明星運動會》雙料入圍. 責任編輯/潘韜宇. 2022年9月7日. 111年第《第57屆電視金鐘獎》今公布入圍名單,七度入圍金鐘獎的 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#49.目前播放節目 - nio電視網

提供電視節目表查詢,EPG線上節目表,明星藝人查詢,依節目類型/片名/演員/主持人找節目,完整節目 ... 台視, 00:00~01:00, 台灣名人堂#328, 01:00~02:00, 360行向前衝#169. 於 www.niotv.com -

#50.《全明星運動會4》引發搶人大戰錢薇娟嗆郭泓志說:都給你!

台視 、三立運動實境節目《全明星運動會》第四季將於本週日(24日)首播,本季全新內容與賽制,由專業國手錢薇娟、江宏傑、郭泓志帶領藍、紅、黃三隊, ... 於 www.taisounds.com -

#51.全明星運動會第二季線上看台視// 元气骑士破解版2.5 0

台視 直播全明星運動會在2022的熱門內容就在年度社群熱搜話題焦點新聞網. ... 提供台視全明星運動會直播相關文章,想要了解更多全明星運動會第二季線上看line tv、全 ... 於 pchk9.svympel.ru -

#52.全明星運動會第四季選手陣容首播時間轉播直播線上看 - 點子科技

全明星運動會 第四季哪裡看? 全明星運動會第四季同樣會以台視與三立都會台為首播,接著會在各大網路串流平台播出。第四季的首集在7/24 20:00 於台視 ... 於 techsaydigi.com -

#53.MyVideo | 陪你每一刻

MyVideo線上看電影沒煩惱!超過萬部正版影音線上看,院線電影、免費戲劇、BBC英陸日韓台劇、動漫、體育、直播新聞等,不管租借、月租都可滿足! ... 全明星運動會. 於 www.myvideo.net.tw -

#54.全明星運動會(YT) - Tv 線上看電視

每週日20:00 首播:台視 · 每週日23:00 更新:myVideo · 每週二12:00 更新: YouTube · 節目介紹:為三立電視台、台灣電視台共同出品,全台首見的運動競技實境節目,目前最新 ... 於 tv.wfuapp.com -

#55.再重溫一次紅黃大戰 今晚八點準時入場!!! #全明星運動會 ...

6404 Likes, 15 Comments - 全明星運動會(@allstarsportsday) on Instagram: “再 ... 全明星運動會第四季#週六晚間八點三立都會台#週日晚間八點台視主頻” 於 www.instagram.com -

#56.全明星運動會4怪物新人輩出7男星泳破節目紀錄 - 中央社

運動實境節目「全明星運動會」第4季收視再創新高,寫下平均收視2.31好成績,在50公尺游泳測試賽有7名 ... 台視提供)中央社記者葉冠吟傳真111年8月1日 ... 於 www.cna.com.tw -

#57.全明星運動會- 维基百科,自由的百科全书

《全明星運動會》(英語:All Star Sports Day)是三立電視和台視聯合首播的體育競技實境節目,好看娛樂製作,逢週日晚上八點於台視主頻播出,亦在LINE ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#58.《全明星運動會》第二季線上看、播出時間 - 塔科女子

本篇特別為大家整理出《全明星運動會》第二季的詳細資訊,包含:播出時間、播出頻道(LINE TV/YouTube/myVideo 等) 及免費 ... LINE TV、華視、台視 ... 於 www.tech-girlz.com -

#59.請益全明星運動會有網路直播嗎- 戲劇綜藝板 - Dcard

如題因為前面幾集剛好都是在家用電視看,今天待在學校宿舍想說有沒有網路直播的管道可以看全明星~,我剛剛試著找了一下但發現Youtube台視直播好像跟播 ... 於 www.dcard.tw -

#60.《全明星》搶人新制登場!第4季「紅藍黃分隊名單」全曝光

三立、台視攜手合作的體育實境節目《全明星運動會4》,稍早播出最新一集,這一集也是大家期待已久的分隊,30位明星選手完成一項項的選秀測驗後,將由領隊錢薇娟、 ... 於 www.msn.com -

#61.即將參加《全明星4》? 郭泓志鬆口曝進度- 娛樂 - 中時新聞網

在台視實境節目《全明星觀察中2》中,溫暖照顧每位室友及鄉親的旅美職棒選手 ... 提到日前傳出將加入第四季《全明星運動會》一事,他語帶保留的說「有 ... 於 www.chinatimes.com -

#62.008 台視. - 中華電信MOD

11:58~ 13:00. 午安您好-台視新聞(1505)(普). 13:00~ 14:57. 週日全明星運動會第四季(0011)(普). 14:57~ 15:57. 假日美麗人生重返榮耀精華版(0115)(普). 15:57~ 16:57. 於 mod.cht.com.tw -

#63.【PikoLive 皮克直播】免費第四台!直播、遊戲、新聞、實況 ...

實況、直播、網站、籃球、棒球、電影、動漫、動畫、卡通、LOL、DOTA、台灣、Taiwan、Twitch、YouTube、UStream、Vaughnlive、NBA、MLB、金曲獎、金馬獎、金鐘獎、 ... 於 piko.live