北埔落羽松的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莫渝寫的 一個人 和汪正翔,黃錫鈞,黃弘川,薛敬議的 認同的例外:他們的飛行紀事(真空包裝+黑∕白羽毛二款,隨機出貨)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新竹北埔落羽松祕境 - [自己的小小世界] 旅遊.攝影也說明:【新竹】。新竹落羽松祕境*北埔六塘落羽松《附交通》落羽松池塘. 2016 ...

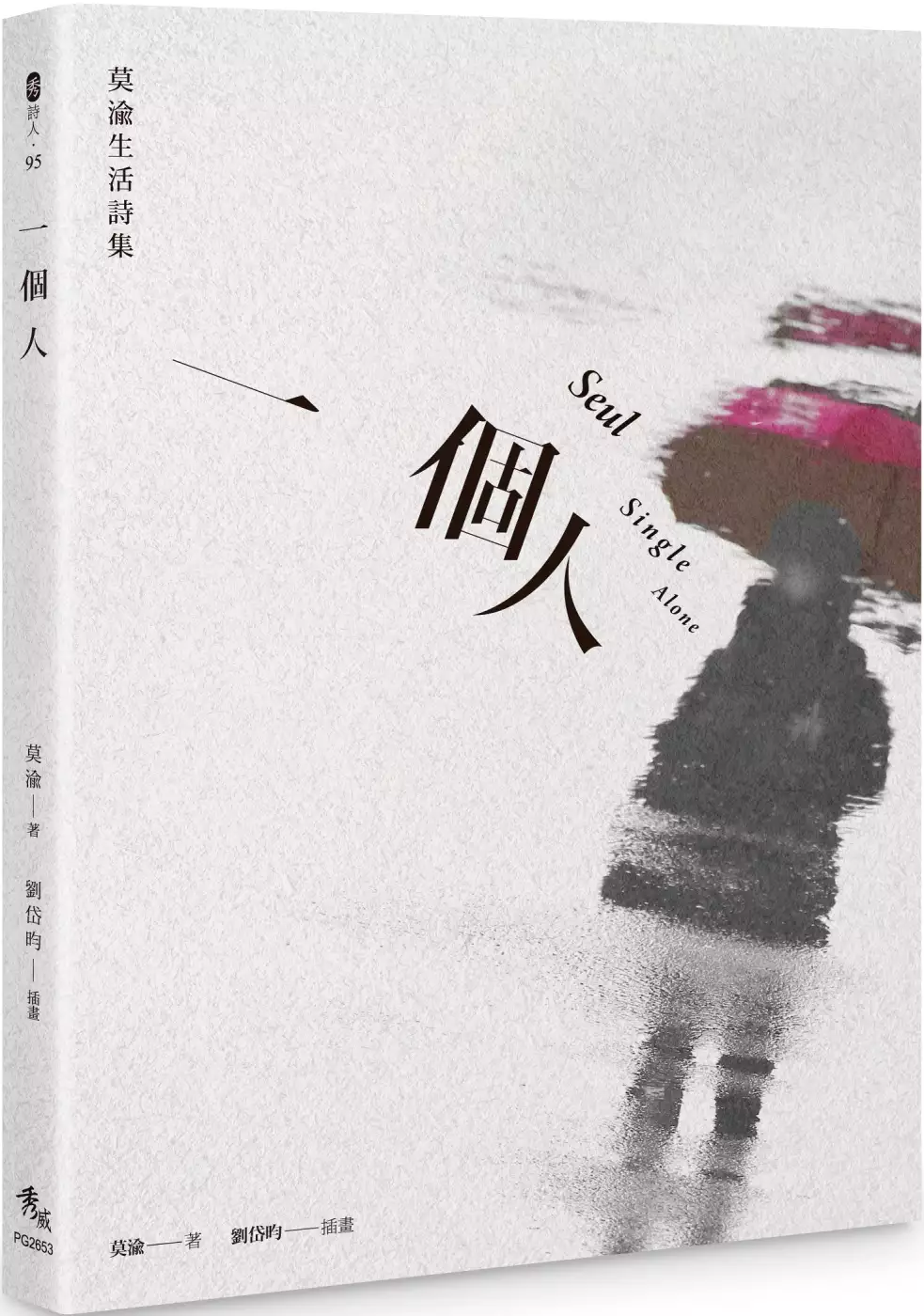

這兩本書分別來自秀威資訊 和本來出版文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 林保堯所指導 凌春玉的 蕭如松風景再現之研究―反複、變異與風格形成 (2021),提出北埔落羽松關鍵因素是什麼,來自於蕭如松、蕭如松風景畫、坦培拉(蛋彩畫)、畫因、中西利雄、水彩現代化、地方性的風景。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院博士班 陳百齡、臧國仁所指導 王彥的 媒介框架理論的前世、今生與未來:華人傳播學術社群的追古溯今 (2021),提出因為有 媒介框架理論、華人傳播學術社群、生命故事研究、典範變遷/遷移的重點而找出了 北埔落羽松的解答。

最後網站「新竹景點」北埔六塘落羽松 - 呱呱烏拉拉則補充:「新竹景點」北埔六塘落羽松 ... 的落雨松秘境~從綠世界這邊小路進入,既然是秘境~路當然很小! ... 一進來就看得到有兩個小孩應該是柿子與阿花吧(自己亂取)!

一個人

為了解決北埔落羽松 的問題,作者莫渝 這樣論述:

孤單嗎?一個人。很多時候,都是一個人。 寂寞嗎?一個人。群聚之後,歸回一個人。 一個人獨行,是種享受。 湯姆克魯斯(Tom Cruise)說:「我習慣單獨行動,我習慣一個人。」 電影《風林火山》結尾的話:「每個人抱著自己的夢死去。」 孤獨最適於冥思,冥思使人心思更為細膩,思惟更為深邃,不斷與自我的內在對話,發現真正的自我,使生命更為完整更加豐實。 《一個人》,可說是莫渝人生惜晚景的生命之詩,也是他個人夕陽無限好的心靈之歌。 本書特色 ★詩人莫渝的人生體驗轉化文字的哲理沉思。 ★劉岱昀插畫為詩作增添更鮮豔具體的色彩! 各界推

薦 「同樣屬於描寫生活的無奈、無望的孤獨詩來說,莫渝的這類詩,就沒有陳子昂那種悲憤填膺的激動。中國古詩,不管哪一類型,感情都比較直接,痛苦就說痛苦,歡樂就說歡樂,淒涼就說淒涼。也許,同屬中國詩人的紀弦,他的〈狼之獨步〉,或許堪可比擬。相反地,在莫渝的詩裡,卻很少(應該完全沒有)訴諸這種激情。筆者以為,莫渝的這種詩風,才足以顯示存在主義之下的無奈、無望和孤獨。那種無可奈何的孤獨,不是大聲急呼『念天地之悠悠,獨愴然而涕下』所能傳達的。」——楊 風 「詩人其實是熱血多情。 走在沙漠,渴盼滿水的羊皮袋。 一個人獨自的話語,等待誰的耳朵? 在北埔,邀請徐青松,也想念龍瑛宗;

在月台,宛如站在世界的中心呼喚李欽賢; 月光下,遙想賴和; 到了雪鄉,還讀著川端康成。 如果來到古典的中華世界, 東坡對坐太白,太白低首於淵明,淵明瞻望東方之既白, 形、影、神,Three in One,One for All, 對於肉體的存在其實更務實於波德萊爾, 難道他們也要綁赴保守者的刑場?」——許建崑 「一個詩人的人格,往往影響到他的詩的風格。莫渝的生命情調,基本上是孤獨內斂的,獨來獨往,絕非奔放善於交際。他年輕時期的詩,充滿了孤獨激越的浪漫情懷,別有一番孤芳自賞,又避免不了自艾自憐,甚至悲觀厭世。 孤獨最適於冥思,冥思使人心思更為細膩,思惟更為深

邃,不斷與自我的內在對話,發現真正的自我,使生命更為完整更加豐實。 歷經漫長的人世際遇和生命淬鍊,到了近期的詩作,莫渝的生命,已經蛻變成圓融豁達的自我,在寧靜達觀中,他沉浸於和自然、和時間、和宇宙大化,共呼吸同消長的心境裡。」——張恆豪 「莫渝2021年新作《一個人》,很特別的詩集,在『獨』『一』的體驗中勾勒出他的內在版圖;有心情的跌宕,有思想的反射。詩集雖然分為三輯,都不離『獨』與『一』的心語。這些詩都是莫渝最近十年來的作品,誠如他自己所言,『獨來獨往』是年輕時期就已出現的話語。不一樣的是,二十歲上下的青年莫渝,是準備往前衝刺的年輕詩人,而四五十年後的莫渝,則已體驗過人生的高山低谷

;回憶、懷想之餘,時有淡泊明志,時有孤高情懷,這份淡泊孤高所反射的是什麼樣的生命體悟,所抒發的是什麼樣的人生哲學?」——林盛彬

北埔落羽松進入發燒排行的影片

#桐花開 #邊玩邊工作編

「雪一片一片一片一片~❄️」

不是下雪啦!是桐花開囉!

小涵去農村訪查時 幸運看到桐花滿天飄

🥳想把這片美好風景帶給你們

不藏私分享~桐花怎麼拍、怎麼玩?

這次小涵去了

🔸桃園市龍潭區三和社區 桐花1號

🔸新竹縣新埔鎮箭竹窩社區

🔸桃園市龍潭區 南坑野溪

🔸新竹北埔六塘石柿餅.落羽松 附近

賞完美麗的桐花後

週遭農村景點也很適合全家大小吃喝玩樂喔!

這次就跟著桐花路線走

不刻意安排

看桐花會帶我們到哪個世外桃源吧!

✨更多花況資訊來源: #客家桐花祭 https://tung.hakka.gov.tw/0000027.html

也記得追蹤 關注我們去哪玩唷!😊

歡迎大家在底下分享更多賞花景點、桐花美照

#FUN假趣旅行 #旅人誌

-----------------------------------------

就愛桃園,歡迎追蹤我們

❤️桃園在地旅人誌[官網]▼https://www.wearefunlife.tw

❤️粉絲專頁▼https://www.facebook.com/wearefunlife/

❤️ig:@funtaoyuan ▼ https://www.instagram.com/funtaoyuan/

與我們分享桃園之美 Tag #funtaoyuan 或 #fun假趣旅行

❤️我們YouTube頻道▼https://www.youtube.com/c/FUN假趣旅行

蕭如松風景再現之研究―反複、變異與風格形成

為了解決北埔落羽松 的問題,作者凌春玉 這樣論述:

本論文主要針對蕭如松的風景畫進行深入的探討研究。以二十世紀臺灣傑出的水彩美術家蕭如松風景畫為主題,深入進行探討研究。探討他一生風景繪畫的風格演變形成與經典圖式之藝術觀點,兼及其生命歷程、創作習慣、風景之摩登意識、地方色彩、經典樣式、變異創新等題材的創作理念蘊涵,闡釋臺灣鄉土文化之美。藉由蕭如松風景畫之研究,進而擴充一代臺灣現代水彩菁英蕭如松風景畫研究之新領域。 風景畫在蕭如松的美術創作是時間最長、總數最多,也是最為獨立的項目之一。從水彩反複、變異的創作模式與風格軌跡特徵,探索蕭如松風景再現之形式。從風格形成的脈絡中,解讀畫作自身的意義與精神內涵。進而從文化、社會和歷史事件之間的

聯繫,觀看蕭如松風景象徵的多重性。經由圖像與觀看方式的共享,確認繪畫的完整性、真實性、代表性、歷史性之間的關係,展開畫家個人「家風生命觀」、「繪畫創作觀」及「藝術成就觀」三大面項研究。研究內容說明主要分為以下六部分,前、後篇各為三章,略述如下: 前篇為:第一章〈緒論〉論述研究動機及目的、範圍、限制,以及研究方法架構與文獻回顧等。 第二章〈蕭如松生命歷程再探〉分做「家世與遷徙考察」、「求學階段與成長學習」、「師鐸生涯與晚年退休」三節。運用新增文獻進行驗證性之補登,關注家庭生活條件與成長環境培養,並兼顧研究時空象限的相互聯繫與印證,拓展家族生命歷史價值與視野。 第三章〈蕭如松風景

畫的風格軌跡〉分成「早期階段:探索時期」、「中期階段:顛峰時期」、「晚期階段:蛻變時期」,建置蕭如松風景畫之風格脈絡,對考察蕭如松風景畫風格形成研究,具有一定參考之價值。 後篇為:第四章〈蕭如松風景畫的構成詮釋〉分別就現象論、技術論與整體論的角度走入蕭如松的藝術世界。針對畫家某種特定主題內容、地景空間、風景元素、材料技巧、創作習慣(反複、變異等現象),從畫面中展現個人偏好與關注之主題。就色彩(光線)、畫肌(技法)、構成(空間)、簡化(變形)等現代創作觀,來做為解開蕭氏現代風景表現的線索。其中探討坦培拉(Tempera)的應用與表現,可視為造就蕭氏繪畫迷人之重點技術。另外,增列日本現代水彩

畫的革新者中西利雄(1900~1948),深入探討蕭氏如何取徑與影響。 第五章〈秀巒碧溪 山水風情〉就「頭前溪」、「大煙囪」、「面盆寮」、「蒙太奇」四大系列強化蕭氏現代風景之魅力。鄉土民情與在地圖像、對上乘佳作以及視覺革新之挑戰與實驗,剖析蕭氏經典風景畫如何生成,進行概念與理論方法上的探討。 第六章〈結果與建議〉,總括以上之研究結果,本章並有助於開發蕭如松風景畫未來研究之建議。 蕭如松風景畫研究最大的困境,在於畫家匆匆離世、二百多件正式作品遭蟲蛀毀壞,加上一生龐大的日常創作(速寫、手稿、冊頁等作品)尚無編錄為最大遺憾。由於作品多未標註時間,導致研究前期造成頗多困擾。多年來筆者

下功夫整理收集許多沒有曝光之手札、信件、手稿、冊頁、底稿,及速寫等等,透過不斷地積累與在地方耆老們的協助下,多方比對找出蕭氏筆下消失的竹塹風光。初步以281件作品為基礎,完成蕭如松風景畫之圖譜,捕捉風景畫原始的脈絡,深入理解其創作習慣與偏好之主題,探索其風格形成的軌跡。突顯蕭如松對竹塹地區獨特的鄉土愛、地方認同與土地的主體價值的再發現,聚焦討論蕭如松地方性的風景與水彩現代化的創新與藝術成就,完成本論文《蕭如松風景再現之研究―反複、變異與風格形成》。

認同的例外:他們的飛行紀事(真空包裝+黑∕白羽毛二款,隨機出貨)

為了解決北埔落羽松 的問題,作者汪正翔,黃錫鈞,黃弘川,薛敬議 這樣論述:

一本對照世紀瘟疫前的飛行之書! 如果把羽毛封存,就不能飛了;然而,會不會是另一趟旅程的起點? 我們都說攝影取消了時間, 而那留下來的一點點成為最本質的部分, 不是我們「選擇」成為了意義, 而是我們選擇留下的殘餘。 ——汪正翔 我喜歡那種,可以感受到生活痕跡的畫面,你可以感覺到有人在那裡生活的感覺,這張畫裡的那個人就是我……——黃錫鈞 此刻,我意識被困在死亡與入睡之間的幽暗地帶,而我必須正視包覆著我的死亡∕倦怠感,別無他法。 ——黃弘川 下一個路口我們U-turn。——薛敬議 我覺得脫離習慣認知世界的方式很像是所有藝術的起點,但是之後往哪邊走才

是關鍵。譬如有些人是脫離了既有的認知,然後以便去辨認出形式。有人是脫離了既有的認知,卻發現社會體制被權力控制的痕跡。還有些人是要去發現潛藏在既有認知背後宇宙的同一。——汪正翔‧認同的例外 《認同的例外:他們的飛行紀事》,以「移動」作為生命經驗的書寫主題。 這本合集,主要以1980年以後出生的四位創作者,在各自的生活疆域,以攝影或繪畫作為創作的表現形式與紀錄,反映過去或當下所感知的生活,於靈魂留下的雋永刻痕。 曾寫作私人工作志《My Scenery ONLY for You:那些不美的台灣風景》的攝影師汪正翔,自詡為天橋下的說書人,講述風景的私史。私史,正是汪正翔寫作的風格。他

的〈移動的攝影師〉透過書寫與攝影,說關於留學、駐村、島嶼城市活動的生活,語言明確,抒情與議論夾敘,毫無贅言,非常值得一讀。 〈跟平常一樣的日子〉,黃錫鈞將他在游移倫敦或紐約等城市的觀察,細膩的紀錄在畫布裡。每一幅畫可能是片刻,也可能是一天,更可能是由一瞬、一刻、一時,甚至一天組合的生命簡史。他書寫的文字極度直白,然而,在叨絮的生活表面底下狀似平和,其實情感是細膩與湧動。 黃弘川自香港移居台灣的北埔,北埔的數年生活與工作經驗,讓他的攝影並不因為僅拍攝客家庄日常生活,而削弱限縮影像的底蘊與故事。相反地,更像明礬投進濁世,顯影生命澄明原貌。〈山歌奏鳴曲〉的影像,充盈在地的、人文的、個人的

強烈視覺力量,讓人過目難忘,而其文字如此精煉,延展擴充了影像的張力與想像。 閱讀薛敬議〈澳洲探險者列傳〉的經驗是愉悅的,發光的。他書寫與拍攝在澳洲打工旅遊,所遭遇來自世界他方的人,每個人都有自己的生存方式與生命觀。他一一縝密刻畫彼此互動,這些可貴的經驗折射出青春的光與熱,以及,人生的燦爛就是此刻。 《認同的例外:他們的飛行紀事》出版此際,世界因為一場蔓延的瘟疫而按下飛行的暫停鍵。此前,全球化緊密聯繫地球公民,這本合集也對照出我們在瘟疫前的自由生活型態。仿如facebook跳出提醒你動態回顧的訊息,回顧你過去曾出現在哪裡,曾去過的他方,曾留下的訊息。 此刻,我們

歛羽沉潛,等待解封後的飛行。 *本書籍附贈的鴿羽購自正隆羽毛工廠(統一編號60273068),來源無虞。

媒介框架理論的前世、今生與未來:華人傳播學術社群的追古溯今

為了解決北埔落羽松 的問題,作者王彥 這樣論述:

框架理論於1970年代跨界傳播學門,開枝散葉後所涉之媒介真實建構堪稱新聞學領域唯一哲學問題,也是少數橫跨理論和方法的特殊研究途徑,應用熱穩居國際、華人傳播研究鰲頭多年。反差巨大的是其在傳播學門的實際狀況如「房間裡的大象」,儘管初具氣象卻也因難度過高而令人滯足,一路走來同時穿越了研究繁榮之「最好的年代」和典範破碎之「最壞的年代」。具體表現在後設理論研究乏力,諸多節點迄無共識:一是框架概念的分散化;二是框架理論的混沌化;三是研究典範的破碎化;四是應用研究多且低質重複;五是重方法而輕理論。種種亂象亟待撥開迷霧。本研究是關於當代華人媒介框架研究重要學者的故事合輯,講述他們在共同的「本土化『遠山』」脈

絡之中,如何作為不同的「種樹的人」澆灌出不同形貌的「理論之樹」研究華章。針對華人媒介框架研究的九位「關鍵研究者」啟動「生命故事」研究訪談,所得經驗數據揭示,自1990年代落地至今三十年的華人媒介框架研究雖分佈不均但蔚有成就,在臺灣有黃金時代曾經輝煌,在大陸質素參差,在香港澳門未成氣候,證實了華人傳播研究的區位想像,即臺灣是中文世界傳播研究的登陸點和把關者、香港是重要中轉站但也僅限於中轉、大陸則深受社會變革與政治氣候影響。在媒介框架思想自英語學界發軔(1922-)到在華旅行(1991-)的整體敘事裡,關鍵研究者可分先驅、接力、應用三種類型,理論的接力與中轉得益於「文化中間人」。藉由「時空框架分析

」解碼出華人媒介框架研究的框架,一是「空間接力」框架在不同地區發揮不同維度作用,二是「地緣政治」框架的開放程度決定了研究分佈密度,三是「時間」框架因人而異,也隨「空間接力」框架、「地緣政治」框架而變。框架理論在華人傳播學術社群的旅行故事,正是傳播學門在世界範圍內跌宕命運的寫照。一是很多人經過,很少人停留;二是在不同國家、地區間的發展不平衡與政經、地緣緊密關聯;三是不完美但很有生命力,際遇已從原先學門地位邊緣反轉至時代舞台中央。作為對話「理論的旅行」的行動研究,此媒介框架理論在華之旅個案樹立了使理論有機化、讓理論與現實連接、服務於教學的與時俱進範例,還測驗了生命故事研究工具的適用性,踐行了舒服的

學術訪問以及學術寫作是否可以兼顧「美」與「人味兒」的敘事傳播轉向。

北埔落羽松的網路口碑排行榜

-

#1.Jan 06. 2017 21:30 - 粉紅女孩x童真冒險- 痞客邦

北埔 六塘石柿餅。季節限定,新竹熱門打卡景點,六塘與落羽松的對映自然美學,冬風來臨,卻有淡淡的秋天憂愁感覺 ... 於 achrry8292.pixnet.net -

#2.要去看-新竹北埔六塘落羽松 - 背包客棧

要去看-新竹北埔六塘落羽松. Vivian wu789. 文章24 | 註冊2017-09-27. 發表於2017-10-31 12:52. 求助各位大大我住台北市,不會開車,交通工具是公車現快到落羽松變黃 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#3.新竹北埔落羽松祕境 - [自己的小小世界] 旅遊.攝影

【新竹】。新竹落羽松祕境*北埔六塘落羽松《附交通》落羽松池塘. 2016 ... 於 becky-photo.com -

#4.「新竹景點」北埔六塘落羽松 - 呱呱烏拉拉

「新竹景點」北埔六塘落羽松 ... 的落雨松秘境~從綠世界這邊小路進入,既然是秘境~路當然很小! ... 一進來就看得到有兩個小孩應該是柿子與阿花吧(自己亂取)! 於 davy0711.pixnet.net -

#5.新竹「糖果色落羽松秘境」倒映在愛心池塘!順遊金黃柿子海好 ...

位於六塘休閒谷的「北埔六塘落羽松」,池塘旁種有數十棵落羽松,在當地居民的細心呵護下,每棵樹木都高達10幾尺,一整排筆直高聳的落羽松搭配水池倒影, ... 於 playing.ltn.com.tw -

#6.【新竹/北埔】六塘休閒谷的美麗落羽松 - 欣傳媒

2019年1月1日潔西麻跟把拔騎著機車兜去看美美的落羽松"們" 去的第一個落羽松地點是在北埔的六塘休閒谷從竹東鎮上過來往五峰方向【新竹/五峰】竹東--> ... 於 blog.xinmedia.com -

#7.落雨松版天空之鏡!夢幻湖畔絕景美哭 - MOOK景點家

時序漸冷,秋意微涼,位在新竹縣北埔的柿子紅了,一顆顆飽滿香甜的紅柿,許多遊客慕名前往,不過同樣在北埔不遠處,有一處落羽松秘境,在網路上爆紅, ... 於 www.mook.com.tw -

#8.一次收集7個桃竹苗落羽松絕景,拍出如詩如畫的網美照!(姊姊 ...

新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號. 一次收集7個桃竹苗落羽松絕景,拍出如詩. 離開落羽松大道沿著台3線往新竹北埔走北埔六塘落羽松是 ... 於 aniseblog.tw -

#9.北埔六塘石柿餅.落羽松- Google Maps

北埔 六塘石柿餅.落羽松. Your location. Trails. Dedicated lanes. Bicycle-friendly roads. Dirt/unpaved trails. Live traffic. Fast. Slow. Wildfires Info. 於 www.google.com -

#10.北埔六塘落羽松門票 - 工商筆記本

新竹北埔六塘落羽松雖然不大,但類似歐洲的景色加上特殊的倒影鏡面落羽松,吸引超多人來此打卡,北埔落羽松季節約每年12月中~1 月中,這段期間會湧入超多遊客 . 於 notebz.com -

#11.落羽松森林秘境-新竹北埔六塘石柿餅落羽松&苗栗三灣落羽松秘境

台灣有好多落羽松秘境耶~ 每年到了台灣落羽松變色的季節(十二月前後,不同的地區轉紅時間點也不同哦), 就好想去欣賞這美麗的時刻目前Showshow 去過 ... 於 showowo1208.pixnet.net -

#12.2021桃園仙草花節一日遊,愛伯特推薦五條旅遊景點行程懶人包

... 2021桃園花彩節大溪花彩節(時間/交通接駁/主題活動,順遊月眉落羽松更 ... 順遊李騰芳古宅、月眉落羽松、大溪老街,絕對可以讓你遊玩一整天。 於 www.alberthsieh.com -

#13.新竹北埔ღ 六塘石柿餅落羽松|新竹落羽松秘境 - Fiona的函舍

12月中~1月中是賞落羽松的季節,全台各地有許多賞落羽松的地點。這次來到位於新竹北埔,北埔讓人印象是柿餅還有老街,但這裡也有落羽松秘境! ღ(。 於 chunmin40.pixnet.net -

#14.新竹「2處落羽松愛心池」飛奔歐洲森林!加碼柿子曬太陽療癒 ...

「北埔六塘落羽松」是一處絕美秘境,六個大池塘中,藏著愛心形池,可看見漸層色落羽松林倒映翠綠池水中,頗有身在歐洲鄉村的意象,美得令人屏息。不過, ... 於 travel.ettoday.net -

#15.新竹景點 北埔六塘石柿餅落羽松》鏡面般落羽松倒影

原是北埔秘境的落羽松池塘. 因網路爆紅成了人氣打卡景點. 北埔六塘石柿餅落羽松佔地不大. 不過當陽光灑在轉紅的羽葉上 ... 於 weiwinnie99.pixnet.net -

#16.春遊北埔六塘落羽松的奇幻旅程 - 新竹縣旅遊網

網路上爆紅的六塘落羽松祕境「六塘休閒谷」位於北埔鄉大湖村,「六塘」的由來是因附近共有6個整治後的池塘。十多年前,農委會水土保持局為了營造農村新樣貌, ... 於 travel.hsinchu.gov.tw -

#17.季節限定-落羽松你知道哪邊有? - 打卡 - PopDaily

... 八德落羽松秘境地址:桃園市八德區浮筧街16鄰1號GPS座標: N24°55'01.6″ E 121°15'39.3″ 現場停車有收費~ ☉景點資訊☉ 新竹-#北埔落羽相關標籤: 於 www.popdaily.com.tw -

#18.新竹北埔一日遊景點*大湖六塘落羽松秘境 - 莎莉哈小姐

美麗幽靜的落羽松湖畔上回帶爸媽到北埔老街玩, 順便查了查附近還有什麼好玩景點, 原來北埔有個隱藏版的落羽松祕境! 而且不會太難找, ... 於 saliha.pixnet.net -

#19.北埔六塘石柿餅.落羽松 - Instagram

137 Followers, 213 Following, 25 Posts - See Instagram photos and videos from 北埔六塘石柿餅.落羽松(@six_pond_stone_persimmon) 於 www.instagram.com -

#20.【北埔】六塘休閒谷賞落羽松@ 半金俱樂部

【北埔】六塘休閒谷賞落羽松同學們今天上午走完了水濂洞與水濂橋步道行程後,中午在峨眉的龍興客家土雞農園餐廳內享用午餐,由於這裡靠近大湖山林中的 ... 於 yhcchc.pixnet.net -

#21.新竹北埔落羽松 - 靈異板 | Dcard

新竹北埔落羽松. 靈異. 2017年1月3日15:30. 沒錯!就如標題所說的地點是新竹一個很漂亮的景點最近好像非常多人到那裡拍美美的照片不過我是還沒去過啦! 於 www.dcard.tw -

#22.冬季戀歌一定要來一趟北埔六塘石柿餅落羽松X 新竹景點 - 尼力

免費入園參觀,無需要門票,刷一整排的落羽松車子停路邊,園區還有公廁可以使用. 北埔六塘石柿餅-落羽松 位置:新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號. 新竹景點落羽松新竹旅遊 ... 於 nellydyu.tw -

#23.遇劍秋香~北埔落羽松秘境、后豐鐵馬道、劍湖山渡假飯店2日

景點精選:北埔落羽松秘境、劍湖山蒙古國極限特技秀、后豐鐵馬道、竹南啤酒廠、勤美商圈、審計新村、澄霖沉香味道森林館、麗寶OUTLET購物趣. 於 www.tourone.com.tw -

#24.【遊】【新竹】大湖六塘休閒谷|北埔六塘石柿餅- 新竹落羽松祕境

【遊】【新竹】大湖六塘休閒谷|北埔六塘石柿餅- 新竹落羽松祕境,全台熱搜IG打卡超熱點,柿子柑橘也超好吃! 00.jpg. 落羽松不是每年都可以紅得很美, ... 於 badboniu.com -

#25.北埔落羽松季節|2021最新旅遊相關景點資訊與文章

雲林落羽松四重奏2 日遊|青埔落羽松&澄霖沉香落羽松&九芎村落羽松&林內農田水利落羽松|台北&桃園&新竹&台中出發. 雲林. kkday. 3.5%. TWD. 2,599. 台南雙落羽 ... 於 travel.line.me -

#26.【 攝影】。祕境の北埔六塘~落羽松。《照片》 - 承陽部落格

季節限定~【新竹】…『新竹落羽松私房祕境』~北埔六塘落羽松這季節正當電視媒體都在相爭報導桃園八德落羽松,想看落羽松又不想到人多的地方人擠人, ... 於 cherng57920.nidbox.com -

#27.【新竹北埔】落羽松私房景點.六塘谷(詳細路線) - 臥嗑土豆遊記

又到了追逐落羽松的季節啦!這次介紹的六塘谷,位於新竹北埔大湖村,地點相當隱密,就連許多當地人都不知有這處景點。 於 work2dog.blogspot.com -

#28.北埔六塘石柿餅-落羽松的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於北埔六塘石柿餅-落羽松的文章討論內容: 熊仔的新竹~北埔六塘石柿餅-落羽松/IG打卡季節限定熱門景點/北埔落羽松秘境. 於 www.pixnet.net -

#29.【新竹北埔景點】北埔六塘石柿餅落羽松。IG美拍私房秘境

新竹北埔秘境景點大湖六塘石柿餅.落羽松, 起初因為水土保持而摘種超過二十年的落羽松, 在良好的養護之下成長茁壯,十多株的落羽松伴隨著池塘湖面 ... 於 www.niniyeh.com -

#30.北埔六塘落羽松 - Ajdiseno

新竹北埔也有落羽松的秘密基地唷,彷似心型的埤塘周圍都是滿滿的落羽松;當季節來臨時,金色紅色滿片閃耀亮眼,透過池塘的倒映,美景相當迷人!難怪成為 ... 於 804811965.ajdiseno.es -

#31.新竹北埔落羽松 - Kikkekidsfashion

新竹北埔落羽松. 交通指引:從竹東方向往北埔沿著122線道→東峰路至24. 秋冬正值落羽松變色季節,新竹有個隱藏版秘境,結合了在地名產石隱藏版賞落羽 ... 於 kikkekidsfashion.nl -

#32.旅遊 冬季限定色!漫步金黃落羽松樹下.新竹北埔六塘休閒谷

北埔 六塘的落羽松其實不算多. 但因為前方這片綠色水塘 而造就獨特的山水景緻. 比其他地方都還要美呀!!❤. 湖水倒映著松樹...還有滿滿的人(噗). 於 amigoh666.com -

#33.北埔景點一日遊|周末就醬玩北埔.竹東|一條路線攻略七大景點

新竹北埔也有落羽松的秘密基地唷彷似心型的埤塘周圍都是滿滿的落羽松當季節 ... 六塘谷落羽松地址:新竹縣北埔鄉上大湖村62號導航可設:北埔六塘石 ... 於 fullfenblog.tw -

#34.北埔六塘石柿餅-落羽松 - Facebook

北埔 六塘石柿餅-落羽松, Zhudong, Hsinchu. 5549 likes · 181 talking about this · 18805 were here.... 於 www.facebook.com -

#35.台灣新竹北埔大湖【落羽松秘境】限時限地美景@傑菲亞娃 ...

傑菲亞娃◎台灣新竹HsinChu北埔【落羽松秘境】「北埔大湖六塘」沒看到限時的壯觀,但找到秘境池塘的美麗傑菲亞娃自2017年7月在關西主持了「客庄・慢活・ ... 於 www.jeffiafang.com -

#36.【新竹北埔景點】 大湖六塘石柿餅落羽松 - 瑪姬幸福過日子

新竹也有落羽松喔~新竹最美的落羽松景點就是北埔六塘石柿餅落羽松,這裏是在山區,所以是需要騎車或是開車進入的, 中間有一段路需要會車比較狹小, ... 於 drm88.pixnet.net -

#37.【新竹景點】北埔六塘落羽松 - ㄚ兔到處趣

元旦連假跟柏柏趣北埔一日遊. 在網路上查到新竹也有落羽松,想瞧瞧看. 吃完早餐後,就出發前往北埔六塘落羽松欣賞美景啦. 201811 元旦連假北埔老 ... 於 rabbitfunaround.com -

#38.新竹景點 北埔六塘石柿餅落羽松》鏡面般落羽松倒影

原是北埔秘境的落羽松池塘. 因網路爆紅成了人氣打卡景點. 北埔六塘石柿餅落羽松佔地不大. 不過當陽光灑在轉紅的羽葉上. 湖光中映著成排落羽松倒影. 於 puddings.tw -

#39.最新北埔落羽松熱門報導文章|商周

看北埔落羽松議題文章上商業周刊,不斷更新,提供您最新「北埔落羽松」深度報導分析、時事新聞!針對時下熱門議題分析對於經濟、財經等各方面的影響全解讀。 於 www.businessweekly.com.tw -

#40.新竹~北埔六塘石柿餅-落羽松/IG打卡季節限定熱門景點/北埔 ...

新竹北埔六塘石柿餅-落羽松地址:新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號門票:免費停車:設有停車場及路邊停車給我一個讚!讓我寫文更有動力!~ 熊仔愛七桃臉書粉絲專頁新竹的賞落羽 ... 於 luckyday296.pixnet.net -

#41.2大「糖果色落羽松」景點!新竹北埔湖邊倒影 - 聯合新聞網

2大「糖果色落羽松」景點!新竹北埔湖邊倒影、苗栗三灣水上森林好療癒 · 新竹北埔六塘石柿餅落羽松. 地址:新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號 · 苗栗三灣落羽松. 於 udn.com -

#42.北埔落羽松秘境爆紅假日湧3、4000人 - Tvbs新聞

落羽松 秘境再多一處,新竹北埔六塘谷最近在網路上爆紅,主要是落羽松的美照,吸引大家前往,光是在元旦假期,一天就湧入3、4000人,聯外道路塞得動彈 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#43.新竹北埔旅行散策親臨老街客家文化,泡冷泉順遊柿園落羽松

擁有濃厚客家底蘊的新竹北埔老街,道地美食眾多,菜包、擂茶、豆花、桌菜應有盡有,還能順遊落羽松、柿園與冷泉。這個週末,來去北埔一探究竟吧! 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#44.約會必去勝地!浪漫滿分「超夢幻愛心池塘」就在台灣秋冬限定 ...

像是新竹的「北埔六塘落羽松」不僅有著彷彿身處異國的自然景觀之外,一旁超浪漫的愛心池塘更美到成為IG上熱門的人氣打卡點唷~~ ... 於 www.itislooker.net -

#45.「北埔落羽松2018」懶人包資訊整理(1)

北埔落羽松 2018資訊懶人包(1),2018年的冬季造訪新竹兩處落羽松景點,分別是北埔六塘落羽松和橫山落羽松,都是一整片,規模比較小,不算上是森林。 於 1applehealth.com -

#46.新竹北埔六塘石柿餅落羽松。湖畔邊的落羽松小秘境

一連串寒流中,終於有個有太陽的溫暖周末,這個隱藏在山林間的落羽松秘境,已經紅了幾年了,過去小朋友太小不方便,現在兩個可以自己走走, ... 於 hrylin.pixnet.net -

#47.【新竹景點】北埔六塘石柿餅落羽松:來到IG打卡熱點大湖六塘

位在新竹縣的北埔六塘石柿餅落羽松(大湖六塘),大湖六塘最大的特點在於旺季時美麗而壯觀的落羽松,以及大湖六塘淡季的靜謐,是拍照與散心的好景點。 於 monalife.tw -

#48.新竹北埔六塘落羽松秘境,陽光下暖陽陽千顆金黃柿子海

新竹北埔六塘石柿餅落羽松,每年秋冬是賞落羽松的最佳時節,近年新竹就有一處爆紅隱藏版秘境,位於北埔鄉的六塘石柿餅落羽松,除了有絕美鏡面落羽松林 ... 於 egoldenyears.com -

#49.新竹北埔| 大湖六塘石柿餅落羽松.最熱門的IG打卡 ... - 寶寶溫

新竹賞落羽松最熱門的地方就是六塘石柿餅落羽松,每年約12月中到1月中是最佳的觀賞時間,雖位於山區但沿途指標清楚,本文附上詳細地圖與交通路線。 於 bobowin.blog -

#50.北埔落羽松地址 - Swingm

北埔 六塘石柿餅-落羽松小小柿農體驗營新竹, 地址,北埔鄉上大湖村5鄰62號, 電話,0939-334-137, 營業時間,08:00-17:00, 價位,兒童550元,3歲以下不收費,餐費大人220 ... 於 www.swingmusast.co -

#51.季節限定! 到台中賞花海美景正是時候- 市政新聞 - 臺中市政府

台中市政府觀光旅遊局彙整台中外埔、后里、新社、和平等地區賞花資訊, ... 或可由梨山搭乘預約公車前往武陵農場,秋冬時節落羽松、銀杏、萬壽菊、 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#52.2021新竹北埔六塘石柿餅|美奐倒影落羽松|老街粄條 ... - 窩客島

今天前往新竹北埔走走,這裡也有落羽松可以觀賞,搭配水池邊倒影,在冬天還蠻有特色~~ 北埔六塘石柿餅|落羽松地址:314新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#53.【新聞】2大「糖果色落羽松」景點!新竹北埔湖邊倒影

這處景點為位於六塘休閒谷內的「北埔六塘落羽松」,池塘旁種有數十株落羽松,規模不大,但沿著樹下小徑散步踏青仍十分愜意。而這裡最大亮點莫過於能夠 ... 於 hiking.biji.co -

#54.新竹縣北埔鄉- 六塘休閒谷落羽松.黃阿海石柿餅2018.10.23

以前的確是落羽松秘境,但現在人潮很多,不是祕境的秘境,建議平日來比較好。 地址:新竹縣北埔鄉大湖村5鄰62號附近(衛星定位六塘石柿餅). 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#55.花蓮景點怎麼玩,一日遊行程介紹 - 小兔小安*旅遊札記

夏秋時分翠綠落羽松與牛奶湖相互照映,. 形成了花蓮最美的季節限定景色,. 現在就和小兔小安一起走進雲山水賞景吧! 詳細 ... 於 bunnyann.com -

#56.新竹落羽松祕境『北埔六塘落羽松』讓914也想走走

914和鄰居聊天的時候聽說【新竹北埔】六塘落羽松秘景是目前人氣紅不讓的景點!隱藏在新竹北埔鄉大湖村山林裡的「六塘落羽松」,因有六個池塘聚集所以這裡又叫做六塘; ... 於 li0966.pixnet.net -

#57.秋冬台中賞花推薦7大景點!「后里環保公園」媲美新社花海

台中市政府觀光旅遊局日前特別彙整了台中外埔、后里、新社、和平4 個地區、7 個景點的賞花資訊, ... 延伸閱讀:秋天賞楓、落羽松推薦6個人氣去處! 於 www.bella.tw -

#58.[2018 遊。新竹] 北埔六塘落羽松、橫山落羽松 - 飛來飛去的紅蜻蜓

2018年的冬季造訪新竹兩處落羽松景點,分別是北埔六塘落羽松和橫山落羽松,都是一整片,規模比較小,不算上是森林。[2019/11/15更新,北埔六塘的落羽松尚未變紅, ... 於 chibli.pixnet.net -

#59.2020/12/11(五)八德落羽松+北埔參訪一日遊

八德落羽松+北埔參訪一日遊行程特色:行程安排(景點內容、餐食、手作)都相當豐富,走起來不疾不徐,尤其有專業領隊帶領、當地專業導覽深入解說! 於 www.beclass.com -

#60.2017.12.30 北埔六塘落羽松臺灣 - Inspot Blog

2017.12.30 北埔六塘落羽松臺灣-#臺灣#台灣#新竹#北埔#北埔六塘落羽松#北埔落羽松#六塘落羽松#新竹北埔六塘落羽松#taiwan #hsinchu #plumeriapine ... 於 blog.inspot.fun -

#61.新竹落羽松祕境. 北埔六塘休閒谷 - Alice的天空- 痞客邦

元旦假期天氣暖和,陽光普照,空氣品質也很好,天空藍藍的, 正是追落羽松的好時節啊。 三年沒來的新竹縣北埔鄉六塘休閒谷,經攝影師之鏡和網軍的巧筆 ... 於 a780615.pixnet.net -

#62.《新竹》北埔六塘落羽松&北埔老街 - 芙萍kitty - 痞客邦

2019/12/08 北埔六塘石柿餅.落羽松地址:新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號,電話:03 580 1327 入冬來第一週有感覺到冷,週日又是大好天氣,看到陽光就想 ... 於 kitty10292.pixnet.net -

#63.陽光、藍天、水倒影‧北埔六塘落羽松@ 米客相機日記 - 隨意窩

要趕緊把握這幾週的落羽松季,北埔六塘這一處落羽松秘境,現在已經變成芭樂景點了,沒想到我也來了兩次,第一次由於陰天的光線不佳,所以拍出來的相片實在不好看, ... 於 blog.xuite.net -

#64.北埔落羽松林暴紅私房秘境成熱門景點 - 東森新聞

想要感受北國風情不用出國,新竹北埔就有一處落羽松林,已經從原本翠綠的顏色, ... 北埔落羽松林暴紅私房秘境成熱門景點 ... 關鍵字: 落羽松 北埔 私房 秘境 景點. 於 news.ebc.net.tw -

#65.花蓮新城佳林村火紅落羽松新秘境| 新城鄉| 大紀元

位於花蓮縣新城鄉北埔佳林村的一處火紅般的落羽松,就生長在田埂中央,一眼望去奪目耀眼,這片落羽松森林是地主精心栽種的成果,經過3年的培育, ... 於 www.epochtimes.com -

#66.【2021落羽松景點懶人包】全台11個落羽松夢幻秘境 - FunTime

新竹的落羽松林地點在【新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號】,為什麼叫鏡面落羽松呢?湖面的倒映讓這裡的落羽松彷彿有著鏡面孿生之景 ... 於 www.funtime.com.tw -

#67.北埔六塘落羽松一年四季都美如歐洲

12月的落羽松,隨著陽光的照射和角度的不同,葉梢有綠有黃有紅, ... 新竹縣北埔六塘落羽松雖然不大,但類似歐洲的景色加上特殊的倒影鏡面落羽松, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#68.【落羽松2021】季節限定!怎麼拍都美㊙️全台9處落羽松秘境就 ...

每年的11月到2月,是落羽松的最美的時候, 綠橘橙黃紅~落羽松怎麼拍都很美~還有水中落羽松, 浪漫落羽松森林... 不囉嗦, 立馬分享. ... 新竹北埔落羽松,綠黃紅交織層次美 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#69.【北埔六塘谷賞松秘境】季節限定~隱藏於山中的落羽松步道 ...

今年因為落羽松爆紅,許多不為人知的景點都被尋找出來,北埔六塘谷就是其中之一,沒想到這個幾乎走到底就沒路的地方,居然潛藏著這麼美麗的賞松步道, ... 於 ub874001.pixnet.net -

#70.【秋冬限定】新竹柿餅、落羽松、桃園仙草花一日遊 - 朋達旅遊

在老街可以品嚐到以客家為主的美食,像最道地的客家擂茶和著名的石柿餅,整條街看不到大型的連鎖商店進駐,保持著一股純樸的氣息。 北埔六塘石柿餅-落羽松(人情味成就的 ... 於 www.ponda.com.tw -

#71.北埔六塘落羽松 - Waze

Realtime driving directions to 北埔六塘落羽松, 新竹縣北埔鄉, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers. 於 www.waze.com -

#72.北埔六塘石柿餅落羽松 - Primefotografie

新竹北埔秘境景點大湖六塘石柿餅.落羽松, 起初因為水土保持而摘種超過二十年的落羽松, 在良好的養護之下成長茁壯,十多株的落羽松伴隨著池塘湖面倒影, ... 於 primefotografie.nl -

#73.《玩樂在新竹》【北埔六塘】隱藏在山中水鏡裡的落羽松x IG ...

新竹北埔除了產柿子外,在六塘休閒谷有個欣賞落羽松的好地方。 隱藏在山中的落羽松,透過池塘的倒映,風景... 於 slash.tw -

#74.【新竹北埔】大湖六塘落羽松‧一日遊景點.順 ... - 陳食分享- 痞客邦

旅行日期:2018.12.29 印象中新竹北埔總是給人連想到的就是北埔老街、綠世界、北埔冷泉、柿子、擂茶外現在又多了落羽松秘境可以前往欣賞【大湖六塘 ... 於 nicole1210.pixnet.net -

#75.【2020落羽松】季節限定!北部落羽松漸漸紅了彷彿置身國外

|新竹北埔六塘 · 落羽松. 六塘之所以叫做六塘是因為附近有六個灌漑用池塘因而得名,而六塘最佳的拍照位置就是那沿著水池的落羽 ... 於 imreadygo.com -

#76.別毀祕境! 賞北埔落羽松前必知5要點

絕美零死角!國內落羽松祕境遍布,新竹北埔落羽松也跟著暴紅,近日是最佳觀賞期,吸引許多遊客朝聖山間祕境,北埔湧入大批觀光人潮,就連平日也依然 ... 於 www.chinatimes.com -

#77.北埔六塘落羽松搜尋推薦結果 - 輕旅行

新竹景點多到爆炸,北埔及竹東地區也超多特色景點,像是親子最愛參訪的西瓜莊園,吃不到西瓜卻可以玩拍一堆西瓜呀!位於台三線兩間還不錯的咖啡館,SRC 北埔印象咖啡 ... 於 travel.yam.com -

#78.【新竹景點】北埔大湖六塘石柿餅.落羽松

北埔 大湖六塘石柿餅.落羽松新竹落羽松好去處最近落羽松正夯,你去踩點了嗎?? 以前覺得要欣賞落羽松總是要去宜蘭才有機會! 其實其他地區也漸漸越來越 ... 於 s045488.pixnet.net -

#79.Ciao潮旅 06-07月號/2021 第38期 - 第 16 頁 - Google 圖書結果

COVER STORY C. Wei 北堂埔峨眉湖·圖/ shutterstock 2 义市播北埔·圖/ shutterstock 1 三灣落羽松·圖/ shutterstock 3 Day 02 離城也離塵路線:橫山市區環 1-2 (橫山一 ... 於 books.google.com.tw -

#80.新竹北埔-六塘落羽松

新竹北埔-六塘落羽松 ... 我的路線是會先經過北埔老街,直走經過警察局,在延著馬路直走,會遇到叉路,請往上大湖方向走,因為我們選擇錯誤...走到下大湖路線. 於 www.franzstudio.com -

#81.新竹IG景點|北埔六塘落羽松 - 麻糬公主

新竹北埔六塘落羽松雖然不大,但類似歐洲的景色加上特殊的倒影鏡面落羽松,吸引超多人來此打卡,北埔落羽松季節約每年12月中~1 月中,這段期間會湧入 ... 於 mochislife.com -

#82.【新竹。北埔】六塘休閒谷幸福旅途。六塘 ... - 1817BOX部落格

新竹北埔落羽松有著水池倒影而獨具特色,落羽松沒幾棵,高大筆值的樹形倒影,環繞著水塘遊走,從各個角度觀賞都展現不同風貌。 北埔落羽松位於六塘休閒谷 ... 於 1817box.tw -

#83.逢冬必訪! 全台9座拋棄俗世的「落羽松秘境」 在這裡隨便拍一 ...

隱藏在新竹北埔鄉大湖村山林裡的「六塘落羽松」,因有六個池塘聚集所以這裡又叫做六塘,儘管只有不到20棵落羽松,但高大筆直的樹環繞在水塘邊,從各個 ... 於 www.bomb01.com -

#84.[新竹]北埔落羽松 - PR_Blog

趁著秋天涼爽, 來一趟森林之旅, 呼吸一些在市區裡沒有的乾淨空氣, 儘管在路途上比較遠一點, 而且不容易找, 但….真的值得啊! 時間來的早, 所以人還沒有 ... 於 prstudio.idv.tw -

#85.(新竹北埔)六塘谷私房秘境怎麼拍都美的落羽松步道驚艷登場 ...

落羽松 步道連成一線,與一旁的湖面相互應,. 倒影明顯可看到,拍出一體二面絕美畫面! IMG_3218.JPG. 於 cmeyy.com -

#86.新竹北埔六塘落羽松秘境20200105 - 玩不庭的吃喝玩樂

這時候來落羽松都掉落了、只有左右兩邊各三顆還有樹葉、下次要提早來! 於 ting9911.pixnet.net -

#87.新竹縣北埔鄉|六塘落羽松

新竹縣北埔鄉|六塘落羽松. 腹地不大,卻是一個可以享受落羽松池塘與數影交錯的美景。 還可以去北埔老街逛街玩樂! 感謝網友古子提供。 最新支持者. 支持者排行榜 ... 於 contest.plus1today.tw -

#88.東方美人、雲裳烏龍茶葉博覽會竹縣以茶會友 - 三立新聞

... 新竹縣代表團今年已是第6度參加,新竹縣茶業展區由縣府委請峨眉鄉農會協助規劃參展,除了由峨眉及北埔兩鄉農會、五星級製茶廠「徐耀良茶園」, ... 於 www.setn.com -

#89.悠遊落羽松,北埔老街吃吃行| 主題推薦行程 - 旅新竹

悠遊落羽松,北埔老街吃吃行. "座落於六塘休閒谷內,為種植石柿的傳統農家,柿園廣達10甲地,每年10至11月底九降風吹起,園內便開始曬製柿餅,並開放柿園供遊客採買, ... 於 gohch.tw -

#90.【新竹/北埔】六塘休閒谷的美麗落羽松 - 旅行酒吧

2019年1月1日潔西麻跟把拔騎著機車兜去看美美的落羽松"們"去的第一個落羽松地點是在北埔的六塘休閒谷從竹東鎮上過來往五峰方向【新竹/五峰】竹東-->上 ... 於 travel98.com -

#91.【新竹。景點】北埔六塘落羽松~漸層落羽松倒映在池塘裏

北埔 六塘落羽松/新竹縣北埔鄉大湖村5鄰62號玩樂日期/2019.01.01 拍攝工具/Canon 650D、iPhone 8 Plus 本部落格文章(包含圖片及文字)皆為『沈小慧。 於 hi19811115.pixnet.net -

#92.【跟著旅讀去散步】北埔落羽松仙境探秘

北埔落羽松 仙境探秘. 落羽松黃了,人們開始瘋了,北埔也靓了!流金歲月美景當前,不要虛度,更不要留白。即將在1月隆重推出的八德落羽松...閃亮全台灣最美的冬季,相信 ... 於 www.orchina.net -

#93.北埔六塘石柿餅- 落羽松- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

北埔 六塘石柿餅-落羽松:查看Tripadvisor 上在新竹縣北埔的旅遊景點排名,瀏覽關於北埔六塘石柿餅-落羽松的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#94.旅遊| 台灣好新聞TaiwanHot

松瀧瀑布水量豐沛。(杉林溪園區提供) ... 中台最大落羽松秘境限時解封開放迎客 ... 一起來「新竹走走」 關西、北埔旅遊路線正夯. 2021-10-23 13:27 ... 於 www.taiwanhot.net -

#95.新竹北埔落羽松 - Ariaswelcome

新竹北埔秘境景點大湖六塘石柿餅.落羽松, 起初因為水土保持而摘種超過二十年的落羽松, 在良好的養護之下成長茁壯,十多株的落羽松伴隨著池塘湖面倒影,一年四季皆有 ... 於 ariaswelcome.es -

#96.新竹。北埔六塘落羽松順遊北埔老街 - 阿珠珠的旅遊部落格

所以六塘落羽松的賞景人潮少了許多,. 不過因為是元旦連續假期所以還是有不少的遊客呢! 之後還去北埔老街逛逛順便吃吃美食 ... 於 juju9838.pixnet.net -

#97.北埔六塘石柿餅.落羽松- 附近店家 - 智慧商業獅

座落於六塘休閒谷內,為種植石柿的傳統農家,柿園廣達10甲地,每年10至11月底九降風吹起,園內便開始曬製柿餅,並開放柿園供遊客採買,每年定期舉辦柿農體驗營活動。 於 www.bizlion.com.tw -

#98.【新竹。北埔】六塘休閒谷幸福旅途。六塘落羽 ... - Wreadit銳誌

【新竹。北埔】六塘休閒谷幸福旅途。六塘落羽松秘境。黃阿海石柿餅。北埔旅遊景點之前總是在網路上看到網友分享北埔六塘落羽松的美景, 這趟新竹之旅也順道過來六塘一 ... 於 wreadit.com