北部最大傳統市場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦財團法人大肚山產業創新基金會寫的 科技特派員:林佳龍與十二位企業CEO的關鍵對話,前瞻台灣產業新未來 和JonathanManthorpe的 大熊貓的利爪:中國如何滲透、影響與威嚇加拿大都 可以從中找到所需的評價。

另外網站傳統市場升級中!新北市6座「五星級」菜市場逛市場也可以很 ...也說明:媽媽們除了可以在黃昏市場採買,更能夠順道到夜市買晚餐,增加了汐止區民眾購物的便利性。2020年汐止觀光夜市進行夜市照明改善,不僅提升夜市整體之明亮度 ...

這兩本書分別來自大肚山產創基金會 和左岸文化所出版 。

國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 于俊傑所指導 徐國淦的 科技發展下傳統媒體的組織變革與勞資關係:以《聯合報》系為例 (2020),提出北部最大傳統市場關鍵因素是什麼,來自於組織變革、勞資關係、關鍵績效指標。

而第二篇論文世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 蔡念中所指導 陳雅琳的 電視新聞人的掙扎、擺盪與平衡---以「自我民族誌」探索新聞專業 (2011),提出因為有 新傳播科技、經濟力、政治力、置入性行銷、收視率、新聞專業、自我民族誌的重點而找出了 北部最大傳統市場的解答。

最後網站【台北萬華• 清晨,批發市場的叫賣聲】島內散步探索凌晨三點 ...則補充:1922 年,在西寧南路成立了『臺北市中央卸賣市場』,仿照日本的交易制度,將蔬果、魚貨、肉品等貨物運送此地集中批發販售,後來不敷使用,才遷移到這一帶 ...

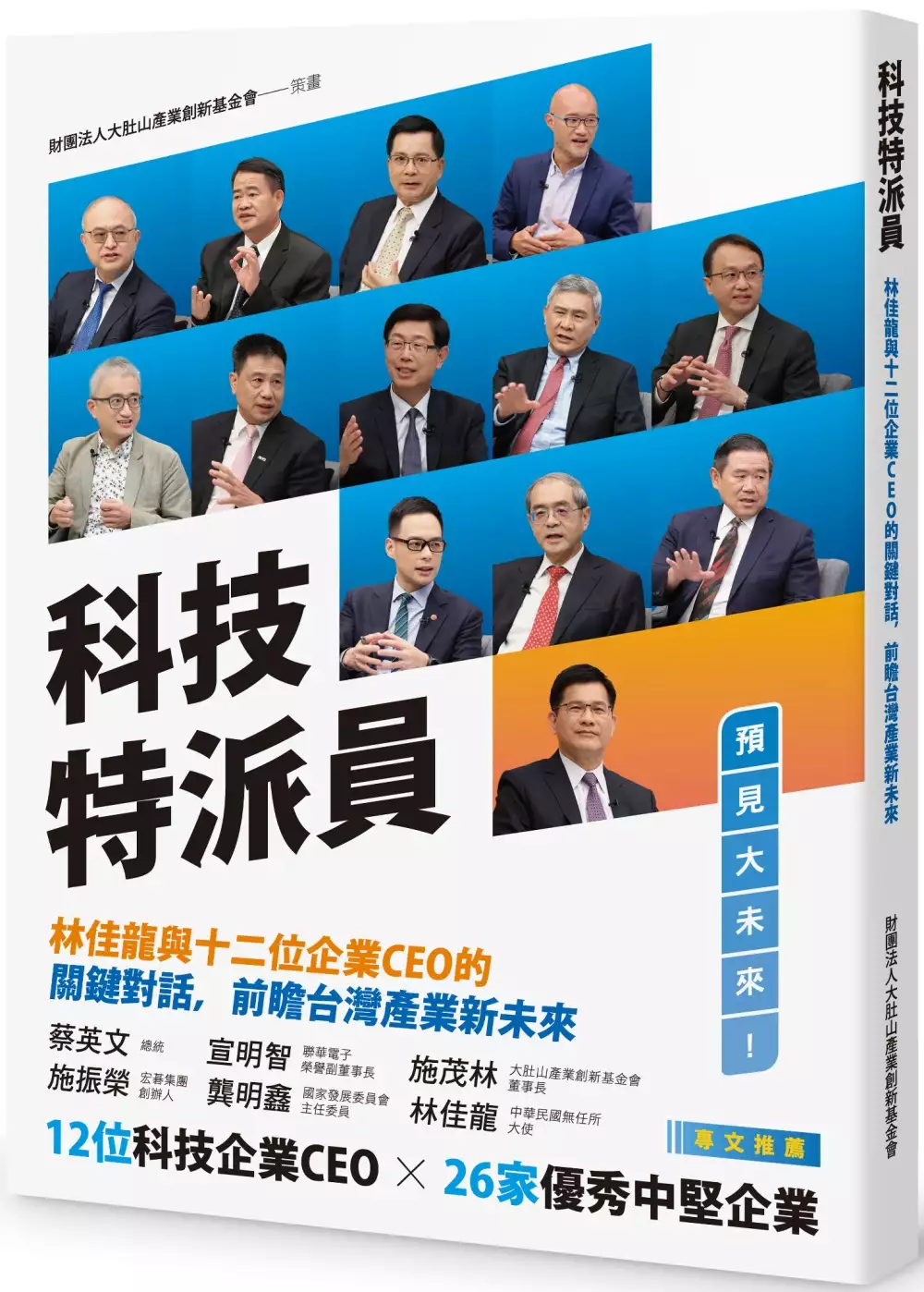

科技特派員:林佳龍與十二位企業CEO的關鍵對話,前瞻台灣產業新未來

為了解決北部最大傳統市場 的問題,作者財團法人大肚山產業創新基金會 這樣論述:

|智慧生活.元宇宙.物聯網.電動車.生技疫苗.綠能科技| 後疫情時代的社會並未因移動的中斷與隔離而停滯下來,反倒以多種創造革新的生活方式快速連接起來,並將世界推向無設限的數位網絡中。藉由林佳龍特派員的面對面訪談與報導,讓我們一起前瞻台灣產業的大未來! 在這個科技快速更迭創新的後疫情時代下,台灣人對世界的貢獻,不再只是綠色矽島與矽屏障,不再是筆電與網通產品的代工王國,而是全球數位生活的領航者與中堅企業! AI人工智慧被視為第四次工業革命的核心,資料上雲及雲端運算的技術,成為各產業無法忽視的世界潮流,面對G2抗衡、碳中和、後疫情的時代,AI人工智慧到底扮演了什麼樣的角色

?如何影響人們的生活?如何影響企業決策來因應世界的快速轉變? 在本書陸續介紹的成功案例中,我們透過數十位企業家的前瞻遠見與果斷落實,看到跨域協作所形塑的一種產業棲息網絡,而這樣的生態系成員彼此之間,在不斷動態式打散重組的矩陣創新過程中,建立大量的數位資產與系統性創新洞見(Insight),且擁有這些智慧財產者,不獨於科技產業,亦包括傳統產業,其彼此鑲嵌同存共依之競爭力,有如螺旋向上的氣流,將創新同時外溢,經濟成果同時共享。 本書特色 ★ 林佳龍與12位企業CEO針對台灣未來科技發展所進行的深度對談紀錄! ★ 一窺疫情下台灣產業動向的轉變、智慧化生產的未來應用,以及面對全

球化競爭底下的國內產業整合與國際協力合作。 ★ 藉由科技特派員的面對面訪談與報導,一起前瞻台灣科技產業的大未來! 專文推薦 蔡英文 總統 施振榮 宏碁集團創辦人 宣明智 聯華電子榮譽副董事長 龔明鑫 國家發展委員會主任委員 施茂林 大肚山產業創新基金會董事長 林佳龍 中華民國無任所大使

科技發展下傳統媒體的組織變革與勞資關係:以《聯合報》系為例

為了解決北部最大傳統市場 的問題,作者徐國淦 這樣論述:

本研究主要探討傳統平面媒體《聯合報》系,在面臨數位匯流挑戰時,如何因應市場結構改變,找出組織變革策略與行為,以及勞資雙方如何兼顧經營績效管理與保障勞工權益下執行協商。研究問題如下:(一)數位匯流下,傳統報業組織領導者,在報業媒體的轉型變革中扮演的角色為何?在解構與再建構的組織變革中,其態度與決策產生的影響為何?(二)數位匯流下,《聯合報》系在改變與再建構的組織變革中,推動那些重要的組織改造?(三)數位匯流下,《聯合報》系在解構與再建構的組織變革中,產生的勞資爭議為何?勞資協商的歷程與結果為何?研究發現如下:(一)《聯合報》系領導人與管理階層廣邀學者專家進行結構變化的盤點,透過內部刊物交流,讓

員工了解傳統紙媒面臨數位匯流之困境與機會;同時擘畫轉型變革目標、策略與手段,並對內容與人力提出重整因應。另外,透過願景溝通,讓員工了解未來的願景與方向。啟動不同階段教育訓練,進行員工職能與態度的轉化;並適時宣導成效,建立信心,化解抗拒。(二)因應數位匯流的組織變革,報系從1990年起,實施不同階段的優退、優離人事精實政策。報系在1980年代榮景時期,受雇人員高達5千多人,到了2020年底剩1,386人,減縮達2.7倍強。(三)2002年報系開始倡議改革薪級制度,並於2008年推動KPI績效管理,2011實施薪幅制,跳脫既有薪級制度,將同仁職務貢獻與薪資緊密結合,讓薪資結構更趨合理與彈性化,以強

化報系整體競爭力。(四)報系執行變革中,工會組織居中協商談判,推動團體協約簽訂、「久任年金」協議、薪幅制團體協約等。工會更適時反應有關KPI績效管理執行問題、考績爭議事件及記者工作負荷過重等等,力保員工在組織變革中的勞動權益。

大熊貓的利爪:中國如何滲透、影響與威嚇加拿大

為了解決北部最大傳統市場 的問題,作者JonathanManthorpe 這樣論述:

我們面臨的抉擇,不是要不要與中國交往。 中國當然會繼續與我們交往,但是要按照他們的條件。 所以我們要決定,在這段關係中,我們該如何自處。 ——馬大維(David Mulroney),加拿大前駐台代表、前駐華大使 木柵動物園的週末和假日總是擠滿了人,其中非看不可的第一名無疑是大貓熊(中國大陸稱為大熊貓):團團、圓圓,還有牠們愛的結晶小圓仔。毛絨絨的五短身材、睡不飽的雙眼、呆呆的表情、笨拙的動作、怎麼吃竹子都不膩的好胃口,不僅在全世界擁有大量粉絲,也成為原產地中國拓展軟實力的重要工具。然而大熊貓並不是素食主義者。牠在生物分類上屬於肉食目,牠的祖先是吃肉的,牠有鋒利的爪子和

有力的牙齒,野生大熊貓也曾被目擊撲殺草食性動物並且把牠們吃掉。 《大熊貓的利爪》並不是一本討論動物習性的科學作品。作者文達峰以此作為書名,意在藉由溫馴可愛的大熊貓來形容崛起的中國,在看似和平無害的外表下,其實暗藏可能會傷害貿易公平、破壞社會秩序、甚至顛覆民主制度的圖謀。 本書從加拿大與中國長達一百五十年的交往講起。不同於歐洲各國在十九世紀對中國施加西方帝國主義的侵略與占領,也不同於美國在二十世紀把中國視為共產主義陣營的一份子而加以圍堵,加拿大與中國的關係源自加拿大傳教士把中國視為一片需要被基督教拯救的苦難大地。傳教士來到中國蓋醫院、建學校、落地生根、甚至支持中國共產黨的革命。這些傳

教士的後代在共產革命成功之後,或者留在中國成為新中國的捍衛者,或者回到加拿大成為外交決策圈最為親中的一股勢力。 隨著時局的演進,來到二十一世紀,中國已經不再是過去那個受到欺凌的國家了,反而變成一個不斷利用硬實力威嚇、軟實力滲透、銳實力脅迫其他國家的強權。但是加拿大的領導人仍然誤判現實,錯估雙方關係;在此同時,中國共產黨及其在地協力者則是不斷地從加拿大人的無知當中獲利。作者在本書以鉅細靡遺的實證指出,在面對中國共產黨滲透與影響加拿大政界、學界、媒體界並掌控加拿大華人的行動時,渥太華執政當局不僅沒有能力加以辨識,也缺乏予以因應的措施。 許多加拿大人相信,只要他們多與中共接觸,黨就會感受

到加拿大價值的美好。一旦黨員們見識到自由民主政體帶來了自由與人權,他們就會迫不及待地推動中國走上改革之路。但是實情並非如此,他們根本沒有把加拿大的價值放在眼裡。於是作者明白地呼籲加拿大人:是該放棄傳教士精神的時候了! 名人推薦 李雪莉(《報導者》總編輯)

電視新聞人的掙扎、擺盪與平衡---以「自我民族誌」探索新聞專業

為了解決北部最大傳統市場 的問題,作者陳雅琳 這樣論述:

本研究是以「自我民族誌」(autoethnography)的方式,由一位已經身在台灣新聞實務界長達二十年的資深新聞工作者(insider),透過自我生命史自傳式的書寫,質性探索「新聞專業」在新聞實務界實際操作時所面臨的眾多情境。 整篇故事敘說一位出身台南貧困單親家族的女孩,拋棄國小老師的穩定教職,懷抱理想轉換領域投身新聞界,從基層記者開始做起,在歷經資深記者、政治組長、主播、節目主持人、製作人、編輯主任到總編輯職務的過程中,她隨時將新聞專業當作「心中的一把尺」,當遇到眾多「展現新聞專業」或「挑戰新聞專業」的考驗時,內心所發生的掙扎、擺盪與平衡,它是一個動態而複雜的過程。 故事之初

,先敘說自己的生命成長故事,好讓讀者有背景可判定敘說者的個性與處世邏輯,接著就以「新聞專業」為核心,開始探討政治力與經濟力宰制新聞媒體的現象,包括新聞工作者如何面對收視率、置入性行銷、黑道威脅、隱私八卦化、選舉開票作假、政經勢力介入、新傳播科技帶來的考驗;同時深刻揭露不能說的秘密,包括什麼新聞不能報、獨家新聞怎麼跑、災難新聞報導引發政媒緊張、以及記者與消息來源的互動又有多複雜;甚至,組織內同事競爭等因素,也牽繫主播這個涉及名利行業的發展。內幕重重,補足一般新聞傳播研究偏向量化所難能觸探到的真實情境層面,亦透過此過程不斷地跟新聞傳播理論對話。 經過書寫敘說,研究者歷經「經驗我」、「文本我」

、「詮釋我」不斷循環自省後,對新聞遭到政經勢力宰制卻無能改變的現象,提出:有理想之新聞工作者可留在場域裡「打一場新聞專業游擊戰」的概念,找到權力控制下的新聞專業抗爭策略。本文最後為新聞工作生涯vs.新聞專業做一個戲劇類型的註腳,這是一場「英雄羅曼史敘述朝向喜劇的發展」,值得繼續看下去……。

北部最大傳統市場的網路口碑排行榜

-

#1.龍華市場必收錄美食,一個都不能少

龍華市場最近整個好異國風味,傳統菜市場帶有多國美食料理可以一次吃到許多特色餐點,最近很夯的檸檬葉泰國家常菜開胃帶有辣度的泰式家常餐盒,很適合上班族、外帶式的 ... 於 nellydyu.tw -

#2.河內景點【2023】讓你愛上越南的15個河內熱門必去景點Must ...

河內景點 | 河內位於越南北部,河內季節氣候分明,雖然四季偏熱,但河內市區擁有 ... 市場鄰近還劍湖和36古街,是河內最大的室內批發市場,36古街的貨源都來自同春市場 ... 於 after-thirty.com -

#3.傳統市場升級中!新北市6座「五星級」菜市場逛市場也可以很 ...

媽媽們除了可以在黃昏市場採買,更能夠順道到夜市買晚餐,增加了汐止區民眾購物的便利性。2020年汐止觀光夜市進行夜市照明改善,不僅提升夜市整體之明亮度 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#4.【台北萬華• 清晨,批發市場的叫賣聲】島內散步探索凌晨三點 ...

1922 年,在西寧南路成立了『臺北市中央卸賣市場』,仿照日本的交易制度,將蔬果、魚貨、肉品等貨物運送此地集中批發販售,後來不敷使用,才遷移到這一帶 ... 於 ekangwoman.com -

#5.大台北地區Top5網友激推市場大公開! | 新北好逛市場 - 訂房優惠

取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 取得優惠 · 濱江市場怎麼逛 北部最大傳統市場 傳統菜市場 新北市市場處公告 台北好逛市場 新北市長 ... 於 hotel.twagoda.com -

#6.【澎湖景點】馬公市。北辰市場澎湖最大傳統市場來看最道地的 ...

【澎湖景點】馬公市。北辰市場澎湖最大傳統市場來看最道地的澎湖生活 ... 逛菜市場是一種很能體驗當地生活的方式,喜歡趴趴走的花洛米,如果在玩耍的途中 ... 於 followmi.tw -

#7.哈囉市場・是在哈囉?左營最有人情味的老市場(左營第四公有 ...

在外旅行,我最喜歡逛的就是在地市場,台灣南部有些市場還保留著過去傳統的風貌。來到左營區,「左營第四公有零售市場」有個很可愛的俗稱,叫做「哈囉 ... 於 journey.tw -

#8.台北永春市場即時影像

位於信義區松山路旁的永春市場,是信義區攤販數量、營業面積最大的傳統零售市場,並延伸至虎林街一帶。一、二樓設立永春公有零售市場安置原有攤販, ... 於 monitor.wfuapp.com -

#9.新開幕桃園東門市場美食街20個新攤位熟食、蔬果、雜貨

我覺得東門市場美食街的攤位賣的食物種類很豐富,而且幾乎沒有重複,從飯、麵、米糕、西式餐點、甜點、豆花、果汁、冰沙、韓式辣炒年糕、生魚片、湯、各式 ... 於 saratrip.com -

#10.台北市場| 天下第一攤。大直/龍城/西湖/木柵/安東/水源/華山/ ...

這一篇要來分享台北的10個市場,台北市的市場真的很多,每個市場都可以想像 ... 提供食衣的需求,地下一層則以傳統市場型態販售生鮮蔬果、魚、肉等。 於 suni.tw -

#11.【台北內湖】全台唯一與捷運站共構的菜市場-西湖市場

也因為交通方便~所以無論是美麗華商圈的貴婦或是大湖公園的遊客都會搭著捷運來這裡逛這個現代感十足的傳統市場~~ 再加上西湖市場的二樓規劃成多元化的 ... 於 masaharuwu.pixnet.net -

#12.北部也有便宜美食!他在傳統市場買3盒掀開看傻:這樣30元?

看到如此飽滿的餐盒,網友紛紛留言大讚「這也太佛」、「菜市場的美食是臥虎藏龍的」、「這家超便宜」、「黃昏市場一堆這種店家,可以去捧場購買,價格也都 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#13.越南峴港景點總整理》12個峴港自由行必去景點與5大 ... - KKday

巴拿山還有另一個一定要體驗的纜車,巴拿山纜車是世界海拔落差最大的登山纜車, ... 雖然說是「市場」,但和台灣的傳統露天市場又不太一樣,這兩個市場比較像是室內的 ... 於 www.kkday.com -

#14.【2023火鍋文】50間大台北火鍋懶人包推薦,台北火鍋吃什麼?

地點不在山裡的《山鍋物》地址隱密在內湖湖光市場附近大樓,也是內湖有名 ... 一年四季都要排隊,尤其是冬天吃火鍋季節~吃這種傳統的石頭火鍋店最大 ... 於 www.mecocute.com -

#15.臺北市市場處機關入口網-市場休市日

編號 標題 發布日期 1 112年臺北市魚類批發市場休市日程表 112‑03‑21 5 112年度臺北花市休市日程表 111‑08‑31 7 111年臺北市家禽批發市場休市日程表 111‑05‑04 於 www.tcma.gov.taipei -

#16.新建國市場,台中最大菜市場集散地,紅磚四層樓建築

台中新建國市場 ,全稱臺中市公有建國零售市場,位於台灣臺中市東區建成路上,是目前台中最大的傳統市場。占地約2.23公頃,依種類分成五區:海鮮、肉 ... 於 niniandblue.com -

#17.[討論] 台北省錢市場推薦- 看板Lifeismoney - 批踢踢實業坊

推qwe60038: 傳統市場充滿了人情味跟人多想一下還61.223.124.246 11/24 11:01 ... vita895: 虎林街黃昏市場價格便宜223.140.176.151 11/24 11:24. 於 www.ptt.cc -

#18.7/20~24 台北國際名品家具精品大展

全國最大的便宜買家具建材展一覽表,在此公開!預約看展所限量好禮,2023全國最大最便宜買家具家具展驚爆業界超低價!破盤狂跌,百萬紅包家具展爽快送! 於 www.casa-show.com.tw -

#19.【攝影報導】細窺星夜裡的萬華不夜城——第一果菜市場與台北 ...

而比鄰著果菜批發市場的是台北魚市,就是老一輩台北人口中的「中央魚市場」,是全台灣最大的消費地魚市場,走進魚市場裡,空氣中夾雜著海水鹹味,叫賣 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#20.《全台灣最大客家傳統市集從早吃到晚之必吃美食懶人包攻略 ...

竹東客家傳統市集是深受當地人所喜愛的傳統市場,也是目前全台灣規模最大的客家市集,不僅可以感受到濃郁的客家風情,也能吃到好吃道地的客家美食,今天特約記者就要前進竹 ... 於 okgo.tw -

#21.基隆確診攤商跑遍北部傳統市場防疫| 生活| 中央社CNA

基隆市長林右昌今天說,基隆一對武漢肺炎確診攤商夫妻日前跑遍雙北與宜蘭多處市場,傳統市場是目前全台最大群聚,密度高,要慎防成為防疫破口。 於 www.cna.com.tw -

#22.台北哪間菜市場最神? 答案「一面倒」:不在乎價錢的話

問題一出,隨即掀起熱議,許多人紛紛推薦「安居樂業路口有一家大豬肉攤,物美價廉」、「買魚也會跑到景美,跟新店同攤不同日」、「南門市場不是最有名嗎? 於 www.nownews.com -

#23.道地日式、得獎頭銜、獨特風味|林口拉麵7選- GOMAJI夠麻吉

天鳥拉麵可以說是在林口這邊非常知名的一間拉麵店,網路上評家也很高,店家位於黃昏市場的外圍,因此不用在市場內轉圈很輕易就能找到。 天鳥拉麵 圖片取自 ... 於 www.gomaji.com -

#24.【台北市場美食】私藏名單大匯集‧永樂市場、水源市場、木新 ...

▽這裡的餐點都是跟海鮮有關,從握壽司、生魚片、散壽司、鮭魚親子丼、海鮮丼、炙燒丼、鰻魚丼等通通應有盡有,價位也滿實在的! ▽大口點了一份炙燒丼, ... 於 zineblog.com.tw -

#25.台北傳統市場新活力7大市場有吃又有玩 - 卡優

一年一度的台北傳統市場節又來了,由7大市場接力舉辦創意活動,好康優惠少不了,還有好玩、趣味、關懷、寓教於樂的活動,為充滿人情味的傳統市場注入新活力。 於 www.cardu.com.tw -

#26.你家年菜怎麼來?全台最大蔬果批發市場,過年前48小時大作戰 ...

台北市第一果菜市場,每天拍賣的蔬果量高達2千公噸,過年期間更將暴增到4 ... 拍賣出去的蔬果,最慢在早上7點前,就會被送到大台北地區各個傳統市場。 於 www.businessweekly.com.tw -

#27.賣布比賣菜還多、前身是座花園!一場群架跟大稻埕起源有何關 ...

永樂市場是台北第3座公辦現代化市場,百年前日本進口的印花布就近在周邊銷售 ... 所在位置原本是一座花園,1908年設立至今,在當時是台北最大的市場。 於 www.foodnext.net -

#28.台北最大黃昏市場【永春市場】,過年前熱鬧景象(虎林市場)

急景凋年,除了年貨大街,應屬傳統市場最有春節的氣氛了。而台北市規模最大的黃昏市場在哪裡?那非永春市場莫屬:鄰近捷運永春站,範圍環繞四層樓的 ... 於 blog.udn.com -

#29.走進傳統台北的庶民日常...雙連市場巡禮 - 財訊

早市拉長為午市,甚而黃昏時仍有好幾攤。 △來自社子島的謝老先生,販賣的蔬菜多樣,而且幾乎都是超市難得 ... 於 www.wealth.com.tw -

#30.《開箱傳統市場》藏在北投市場裡的人情味只有熟客才知道的菜 ...

北投市場是台北市最大的公有市場,共有約600個攤商。清晨天還未亮,攤商已開始擺攤布置,只要你開口,他們都樂於傳授挑選在地食材的獨門祕訣。 於 lohas.commonhealth.com.tw -

#31.台北永春市場四十年古早味~顏午許小吃店@Posh by Live賞味 ...

形狀猶如乒乓球的魚蛋,用筷子夾起就能感受到它的Q 彈,吃在口中自然也是彈牙芳香。 相片2021-11-16 16 00 37 老闆自家特製的辣椒醬,它的辛辣度和香氣皆 ... 於 posh.com.tw -

#32.哪裡有黃昏市場&晚市?下班買生鮮蔬果看這篇! - 蝦皮購物

台北黃昏市場/晚市推薦地圖!上班族天天朝九晚五,想好好下廚煮便當,總得下班趕忙到附近的黃昏市場採購蔬菜、生鮮、水果。想知道台北黃昏市場在哪裡?有什麼美食? 於 shopee.tw -

#33.下班採買看這篇|精選北部4家黃昏市場,感受多元市場風貌

永春市場位於信義區松山路旁,是當地面積最大、攤販數量最多的傳統零售市場。這裡除了擁有許多膾炙人口的老攤位,每逢週末日還會舉辦匯集各種古物、服飾的 ... 於 spot.line.me -

#34.門市資訊/門市查詢| 爭鮮迴轉壽司

(黃昏市場正對面). (05)537-4795. 11:00~21:30(最後點餐21:00). 78席. 木新店. 台北市文山區木新路三段153號 (華泰銀行旁). (02)2936-5275. 於 www.sushiexpress.com.tw -

#35.捷運民權西路站景點【晴光商圈】晴光市場&雙城美食街一次逛 ...

北部最大 的舶來品集散地! ... 不過其實要是我光光只看到晴光市場這四個大字,還真以為是傳統市場那樣呢 以為就賣肉、賣菜、賣海鮮這樣,從沒想過說 ... 於 misshuan.tw -

#36.第二果菜批發市場燈火燦亮。不僅大台北地區的蔬果批發交易 ...

擁有全台最大蔬果交易量,台北農產運銷以500名員工,每日完成2000公噸蔬果交易, ... 台北果菜市場的電腦拍賣台有兩種,一種是傳統的固定式,另一種是移動式, ... 於 theme.coa.gov.tw -

#37.南門市場必吃美食|9家老字號攤商 - TISS玩味食尚

這裡最熱門的排隊美食就是合歡刀削麵館,每到用餐時間門口總是大排長龍,曾獲得台北傳統市場節天下第一攤小吃類金牌獎的殊榮,老闆說他其實沒有什麼 ... 於 tisshuang.tw -

#38.賣」之間的消費實踐—「北投傳統市場」為個案研究

1986 年12 月定案,一期、二期工程全部重新開業,即為今日之北投. 市場;共有623 個攤位,以攤位數計,現為全台北市最大傳統零售市場。 第三節北投市場與周圍攤販的依存 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#39.台北5 大夜市- 台北市場購物好去處 - 酒店

士林夜市係台灣多個夜市中最大型、最著名嘅一個,成日都逼滿當地人同遊客!夜市中央部分大多都有上蓋,免受天雨影響;而場內商店遍佈周圍街道,令成個區域都變成「平 ... 於 zh.hotels.com -

#40.贏訣:期貨證券操盤祕笈 - Google 圖書結果

一、期貨市場的起源與發展(一)期貨市場的起源期貨的英文為「futures」,是由「未來」一詞演化而來的, ... 現代意義上的期貨交易,在19世紀中期產生於美國中北部地區。 於 books.google.com.tw -

#41.【超嚴選】一篇搞定!福岡必去景點19選 - 好運日本行

福岡擁有約150萬人的人口,不僅是九州最大,也是日本的五大都市之一。 ... 福岡位於日本九州北部,距離市區很近的福岡機場是九州地區最重要的交通樞紐 ... 於 www.gltjp.com -

#42.健康黃昏市場-蘆洲油飯〉人氣鴨肉油飯,慢了就買不到

每一碗裡面大約有五塊肉羹,每一顆大約都比新台幣50元還要大一些。 健康黃昏市場-蘆洲油飯⟩人氣鴨肉油飯,慢. 有一點點像是魚丸 ... 於 fruitlove.tw -

#43.北部最大傳統市場的推薦與評價,MOBILE01、FACEBOOK

北投市場是台北市最大的市場! 0. 引言; 留言. 於www.mobile01.com. #3. 台灣值得一逛的三家傳統市場- MICHELIN Guide. 於 marketplace.mediatagtw.com -

#44.料理達人推薦特色購買指南,到傳統市場尋寶去- 台北畫刊

北投市場為台北最大的零售市場、也是最悠久的公有市場之一,而且這裡還是極少數能買到整隻羊的地方,每當有歐美友人想找施俊宇一起做全羊燒烤時,就會帶著 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#45.6月房租指數再創新高中部地區漲最大- 其他- 旺得富理財網

6月房租指數再創新高中部地區漲最大 ... 北市以外的區域,過去租金水平相對較低,受房價大漲加上市場需求穩健,從統計來看租金走揚趨勢更較北部顯著, ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#46.傳統市場與超級市場顧客通路選擇行為之分析--以內埔地區為例 ...

超級市場大部份均以都市為起點。台灣第一家. 「西門」超市出現於台北市鬧區。而都市之所以成. 為超市發展的起源地 ... 於 www.feu.edu.tw -

#47.2022是台灣傳統菜市場大改造的元年?樹林「保安市場」全面 ...

2022是台灣傳統菜市場大改造的元年?樹林「保安市場」全面翻新改造:純白色系建築融入盎然綠意 · 編輯精選. 高雄鼓山魚市場華麗變身!光影流洩進落地玻璃 ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#48.平民美食大寶庫其實在這?!台灣必逛的傳統市場 - 欣傳媒

最接地氣的旅行方式就是逛一趟在地傳統市場,舉凡聞名全台的三座市場──台北南門市場、基隆崁仔頂魚市、台中第二市場,除了美味道地的小吃又各自有著不同的特色,不只 ... 於 www.xinmedia.com -

#49.北部傳統市場(菜市場)臨時攤位出租網 - Facebook

免費北部傳統市場(菜市場)臨時攤位出租,禁止炒作租金,回歸市場正常租金運作,唯有合理租金運作,才能活絡傳統市場經濟,物美價廉的商品才是吸引顧客上門的王道, ... 於 www.facebook.com -

#50.【台北夜市】8 大必去夜市| 交通介紹大整理!鄰近捷運 - JUKSY

而寧夏的攤販有一半都已經是老字號了,想試下台灣道地傳統小吃,這裡絕對 ... 2022 雙城街夜市晴光市場5 大必吃美食推薦,滷肉飯、麻油雞通通排起來 ... 於 www.juksy.com -

#51.五日市場,走入島民日常,探索我們的藍調時光 - V歐妮

東門傳統市場동문재래시장 · 西歸浦每日偶來市場서귀포매일올레시장 · 濟州民俗五日市場제주민속오일시장. 於 voniblog.com -

#52.天母美食|士東市場|好吃好逛又好買的五星級傳統市場

曾在2009年台北水餃節競賽中,得到”超人氣餃子王” 的「123餃子」,店面整潔俐落也是經過設計師改造的攤商。 士林美食-士東市場必吃必買懶人包33. 店家不 ... 於 kenalice.tw -

#53.只營業四小時晚來吃不到!東加炸雞2023:虎林街永春黃昏 ...

【台北永春站美食】這裡不必講武德,客人不用排隊直接開搶炸雞,溫良恭儉讓一定吃不到,只營業四小時晚來吃不到!東加炸雞2023:虎林街永春黃昏市場內 ... 於 lordcat.tw -

#54.台北成功市場|12家好店推薦,不用帶錢包也能買菜

成功中繼市場總共有190 多攤攤位,其中一樓有137 攤,為生鮮百貨區,有各種新鮮蔬果、肉類和魚貨海鮮等。 仔細看不難發現,每間攤商都有QRcode,因為成功 ... 於 carollin.tw -

#55.成功市場整修新開幕!美食街6必吃:比臉大天婦羅 - 食尚玩家

首推這碗「海鮮越南米線」,在敦化南路二段、台北遠東香格里拉飯店正對面,這樣1大碗居然130元就能吃到,而且因為老闆家裡賣魚賣了幾十年,最新鮮的漁獲 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#56.哪裡的菜市場比較大? - Mobile01

昔日的北投市場,日治時代起,就有幾百攤在磺港溪旁擺攤作生意的小店小鋪,是台北市歷史最悠久的公有傳統市場之一。今日北投市場共六百二十七個攤位,以 ... 於 www.mobile01.com -

#57.台灣值得一逛的三家傳統市場 - MICHELIN Guide

創立自1947年的上海合興糕糰店,最大賣點是現做鬆糕(右圖:合興的上海鬆糕。圖片來源:台北市市場處官網)。許多人在過年前來此採買年貨,人潮在此刻達到 ... 於 guide.michelin.com -

#58.【台北成功中繼市場】高CP值美食推薦懶人包

大顆的蛤蜊、四隻蝦子、魚片、貢丸和甜不辣等,還有店家的便當也是賣的蝦蝦叫,豬肉用的還是一樓的黑豬肉呢! 這時雲端小幫手的訂單也一直進來,. 你還 ... 於 taiwantour.info -

#59.桃園美食|Kim Chi 金芝越南美食-份量十足的越南炒飯,仲平 ...

桃園美食推薦Kim Chi 金芝越南美食,仲平黃昏市場裡的美食小吃可謂是臥虎藏龍,我很常來覓食,藏身在市場裡的還有這家越南小吃,點餐後要稍等一下, ... 於 eater.tw -

#60.【台中景點推薦】2023台中一日遊這樣玩!最夯台中旅遊好玩 ...

台中最大學生商圈,聚集許多平價美食,偈亭火鍋、上和園滷味、一中豐仁冰 ... 肉品海鮮、蔬菜水果、小吃攤位通通有,傳統市場全新體驗,無論是觀光客 ... 於 bobby.tw -

#61.桃園東門市場~美食街種類多樣,帶給你不同於傳統市場的新面貌

桃園東門市場於民國50年代建成,早期曾是桃園地區最大的市場從早餐、宵夜、生鮮食材到生活用品,提供附近居民生活及採買的便利性後因遭遇大火而閒置 ... 於 mai0104.pixnet.net -

#62.平日也要排隊!北投中繼市場必吃酸菜滷肉飯獨家秘製醬汁太誘人

△空氣中瀰漫著傳統美食的香氣。 △▽黃家酸菜滷肉飯。(圖/部落客VIVIYU小. △經長時間熬煮的大骨湯, ... 於 travel.ettoday.net -

#63.7大市場必吃美食讓你下班下課買回家加菜啦! - PopDaily

虎林街黃昏市場. 地址:台北市信義區松山路348巷14-2號. 鄰近捷運永春站交通相當便利,也有信義區最大 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#64.「是在哈囉?」哈囉市場傳統攤商的創新逆襲 - 新作坊

問問蔡老闆,想與年輕一代分享的傳統市場的最大特色?蔡老闆不假思索,馬上拋出三個特色:新鮮、便宜、人情味。傳統市場蔬果肉品都是當天從產地直送,新鮮程度無可 ... 於 www.hisp.ntu.edu.tw -

#65.交通部觀光局-觀光資訊網

臺灣觀光雙年曆 · 傳統節慶 · 宗教慶典 · 原住民活動 · 客家文化活動 ... 字級設定:IE6請利用鍵盤按住ALT鍵+ V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#66.濱江市場3大必買與3大必吃【菜市場人生.陳志東專欄】 - 毅傳媒

台北市有兩個果菜批發市場,第一果菜市場在萬大路,第二果菜市場就在濱江市場旁;論規模,萬大路的最大,它匯集了全台各地蔬果,每天都有將近150種 ... 於 yimedia.com.tw -

#67.北部最大傳統市場 :: 路名資料庫

永春市場其實並不大,但位於永春捷運站的永春市場是住市府、松山附近的居民都知道的市場,是信義區中攤販數量、營業面積最大的傳統市場,永春市場默默地聚集 ...,2019 ... 於 road.iwiki.tw -

#68.信義區隱藏市場美食!南波One雙胞胎&甜甜圈獨家芋泥營養 ...

所以除了在地人還滿少人知道永春站附近這個虎林市場真的超好逛,婆婆媽媽們的最愛。 隨便看到一家都想吃XDD▽. ☆【台北|永春站】南波One雙胞胎&甜甜 ... 於 kaikay.tw -

#69.高手在民間,好吃的,便宜的都在傳統市場裡,來逛逛高雄的三民 ...

市場 內整潔明亮真的是有別於其他的傳統市場。 海鮮區有賣虱目魚、蛤蜊….,遠洋、養殖地都有 ... 於 saytainan.com -

#70.【首爾】廣藏市場料理人的天堂,韓國最大百年傳統市場

廣藏市場在首爾是擁有最久歷史的傳統市場,也是最大的傳統市場,近地鐵鍾路5街站,在市場內有賣棉被、生鮮海鮮、熟食,最有名的綠豆煎餅也是在這, ... 於 maruko.tw -

#71.單日交易行情查詢 - 臺北農產運銷股份有限公司

中價:以當日該農產品總交易量中扣除最高最低價格各20%剩餘之60%,加權平均計算得之。 註1:本表上價,中價,下價行情係依據「第一批發市場」7點前完成拍賣交易 ... 於 www.tapmc.com.taipei -

#72.台南東菜市找美食|傳統市場好吃好逛又好買

類似台北的黑白切,種類可是比北部還精緻多元,除了燙花枝、魚卵,還有糯米腸、三色蛋、蟳丸、粉腸、蒲燒鰻,檯面上琳瑯滿目的選擇,很多老台南人都愛這 ... 於 bopomo.tw -

#73.台北魚市美食 上引水產。高CP值生魚片、壽司立吞+人氣熟食 ...

後續將號稱台北都市邊緣的濱江市場區內,老舊台北魚市場600坪改造成「上引水產」,. 大膽將批發活海產、握壽司餐廳、戶外燒烤和生活超市,放在同一空間, ... 於 dm0520.com -

#74.捷運永春站,永春市場或虎林街黃昏市場的超級排隊炸雞(2022 ...

東加炸雞,捷運永春站,永春市場或虎林街黃昏市場的超級排隊炸雞,每天只有下午有賣,買炸雞像用搶的這間炸雞可以說是相當有名了然後這個巷口一共三間 ... 於 foodpicks.tw -

#75.(海產街10號)大比目魚、鮭魚專賣店。台北魚市場~5排8號 ...

台北魚市場~5排8號。 台北最大傳統批發、零售市場. 明天凌晨2:30 開始營業. 取得報價 ... 於 58-traditional-market.business.site -

#76.傳統市場台北天下第一攤部落客推美食豬腳滷味肉乾快炒太 ...

如果對台灣傳統市場的印象停留在隨時感覺自己都會跌死的濕滑,人聲鼎沸的吵鬧,甚至可能充滿魚腥味、甚至還帶有未消毒的蟑螂味...請務必來台北的傳統 ... 於 shrimplitw.com -

#77.想帶媽媽逛菜市場,請推薦台北早市 - 背包客棧

多兩周會和家人遊臺,想挑一個早上帶媽媽到西門附近的菜市場/早市逛逛買買(住西門) ... 南門市場是室內的賣比較多傳統的中式食材 於 www.backpackers.com.tw -

#78.北市菜市場翻轉嶄新面貌華麗變身如超市獲佳評 - Yahoo奇摩新聞

環南市場擁有將近40年的歷史,總攤位超過1300攤,是台北市最大的傳統市場,更是老台北人非常重要的採購集散地。原本的市場內環境髒亂、動線混雜,人潮 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#79.【2023台中景點推薦】超過80個台中景點懶人包,台中鄉鎮地圖 ...

台中玩樂好去處-台中魚市場販魚所 台中魚市場是中部最大魚貨交易平台 入園免門票參觀,各式新鮮海味隨你挑重點是,台中魚市場販魚所場景童趣超好拍還 ... 於 fullfenblog.tw -

#80.【清邁自由行】2023清邁這樣玩!自助旅遊行程規劃大解析 ...

清邁位於泰國北部,是個很適合慢慢玩的城市,被古老城牆包圍的清邁古城區裡有著豐富歷史景點,而不遠處的尼曼區又成了特色 ... DAY6 最大傳統市場尋寶. 於 mimihan.tw -

#81.三水街市場美食一籮筐,一早就能吃到握壽司/手工蛋捲好吃必 ...

金禾壽司、手工蛋捲、阿婆油飯、小鎮香素食、紅龜伯、大豐魚丸店等等,. 不買菜而來大快朵頤的老饕們不少。 三水街市場. 隱藏於 ... 於 ireneslife.com -

#82.台北市五分埔成衣市場商圈- Wufenpu

此外,五分埔商圈目前已成為台北最大的成衣批發市場,有超過上千家的服飾商店, ... 陳永昌說,來五分埔批貨的人,主要以中盤商、地攤、傳統市場小販及服飾店為主,每 ... 於 mays5.weebly.com -

#83.台北夜市推薦| 盤點北部31大各區附近夜市,最紅夜市小吃(師 ...

台灣早期的市集、街市大都是因廟會或地緣之便等因素而產生,開在早晨是早市、傍晚是黃昏市場,晚上就是夜市了,一般夜市攤商都是下午5點開始擺攤販售,除非是攤位以外 ... 於 www.welcometw.com -

#84.竹東鎮- 维基百科,自由的百科全书

竹東鎮(臺灣客家語海陸腔:zhug dungˋ zhinˊ),舊稱「樹杞林」,位於臺灣新竹縣中心,鎮內人口 ... 的二重埔地區已逐漸轉型為高科技研發中心,而竹東舊市區則維持傳統產業發展。 於 zh.wikipedia.org -

#85.北部最大傳統市場-旅遊資訊行程情報整理-2022-12(持續更新)

2022北部最大傳統市場情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找新北市最大市場,全台最大傳統市場,新北市傳統市場在各大社群媒體文章及新聞報導匯總都在旅遊 ... 於 travel.gotokeyword.com -

#86.強鄰環伺的百年松山市場(台北畫刊111年11月) - 臺北旅遊網

有百年以上歷史的松山市場,因為被包圍在美食多不勝數的饒河街夜市裡,再加上大賣場興起,松山市場所扮演的傳統交易功能逐漸被取代,反而在接近中午時 ... 於 www.travel.taipei -

#87.信義區傳統市場 :: 食品業者

食品業者,北部傳統市場,傳統菜市場,台北最大傳統市場,全台最大傳統市場,信義區黃昏市場祖孫熟食攤,永春市場怎麼去,新北傳統市場,台北市信義區松山路294號. 於 foodindustry.idataiwan.com -

#88.最好玩夜市、最國際化菜市場!全台必逛「 5 星市集」吃美食 ...

〈最多米其林市集〉台北市寧夏夜市. 寧夏夜市向來不是最大、最有名的夜市,但在缺乏外國觀光客的時期,卻沒有退租潮問題,生意 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#89.「台北最大傳統市場」+1 - 藥師家

北投市場是台北市最大的市場! lienly樓主... 公有傳統市場之一。今日北投市場共六百二十七個攤位,以攤位數計,現為全台北市最大傳統零售市場。 ,台北市有許多傳統 ... 於 medicine.pharmknow.com -

#90.【台北市場美食推薦】共計22個市場/70個攤位台北美食小吃 ...

台北市各區的每個市場都相當值得朋友們去探訪,除了可以吃到傳統老店美食之外,還可以買到不錯的伴手禮,台北市場也漸漸變成各國遊客來台灣的必遊 ... 於 www.dongwa.tw -

#91.台北萬華|傳承三代的早市攤位!一甲子純手工魚丸天婦羅

台灣普遍的傳統市場,小吃美食林立,就像艋舺三水街市場就有許多老店,其中不少攤都超過一甲子時間呢!這次要來介紹兩家老字號攤位,一家是60多年歷史 ... 於 travel.yam.com -

#92.濱江市場& 台北魚市 - Hatakekakashi - 痞客邦

天氣好,跑到濱江市場旁的台北魚市逛..... 它不是傳統的魚市場,比較像超市,但是這裡的魚都是有認證過的,就是不會有什麼五ㄟ模ㄟ的添加物. 於 juliasss.pixnet.net -

#93.台北的傳統市場 - 薄荷屋- 痞客邦

士林的基河路士林市場: (這是早市喔! · 士林最大的傳統市場,平常就有很多住不同地方的人來買,因為價格跟濱江傳統市場一樣便宜,這裡的攤販數量很多,魚, ... 於 babyhoo.pixnet.net -

#94.【遊記】 上引水產-乾淨好逛好吃的大型魚市場(台北魚市

【遊記】 上引水產-乾淨好逛好吃的大型魚市場(台北魚市 · 文章導覽 · 搜尋站內文章 · 加入粉絲團方便追蹤文章~ · 近期文章 · 分類 · 近期留言 · 貪吃胖的蝦皮賣場 ... 於 twpang.com.tw -

#95.2023北投市場美食推薦》不只矮仔財滷肉飯!這5家傳奇老店才 ...

古早味懷舊的燒賣,真材實料的內餡包著紅蘿蔔、魚漿、以及肉餡,鹹中帶甜的調味,吃得到每樣食材的新鮮原味,燒賣的外皮薄而Q彈,沾上店家自製的辣椒醬, ... 於 www.storm.mg -

#96.傳統市場才是美食藏身處!北中南六大黃昏市場下班下課必吃

虎林街黃昏市場. 地址:台北市信義區松山路348巷14-2號. 鄰近捷運永春站交通相當便利,也有 ... 於 imreadygo.com