台北籃球場開放的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦遠見天下文化與蔚華教育基金會合作出版寫的 看漫畫學習品格力:未來好公民探索日記 和JohnKnowles的 返校日都 可以從中找到所需的評價。

另外網站北市擬8/24開放籃球場柯文哲:再等等也說明:台北 市原本計畫從24日起開放籃球、排球、手球等9大體育項目,條件是戴口罩、控管人數還要保持距離。不過市長柯文哲之前才說,請桃園市長鄭文燦先示範 ...

這兩本書分別來自小天下 和寶瓶文化所出版 。

亞洲大學 休閒與遊憩管理學系碩士在職專班 陳朝鍵所指導 黃正堯的 探討社區內設置運動設施對在地潭子區甘蔗里民眾休閒活動態度之影響 (2020),提出台北籃球場開放關鍵因素是什麼,來自於國民運動中心、遊憩公園、SWOT。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 蕭文滔的 重建「聖地」:戰後臺北重點籃球賽事場館之空間生產歷程 (2019),提出因為有 運動治理、臺灣籃球、社會記憶、體育館建築、文化研究的重點而找出了 台北籃球場開放的解答。

最後網站北市開放籃球場有變數? 柯文哲:等開學後再決定則補充:台北 市體育局有意於24日開放民眾使用籃球場,讓不少籃球族引頸期盼,但今日卻再傳變數,台北市長柯文哲18日表示,由於籃球場主要還是學生最多, ...

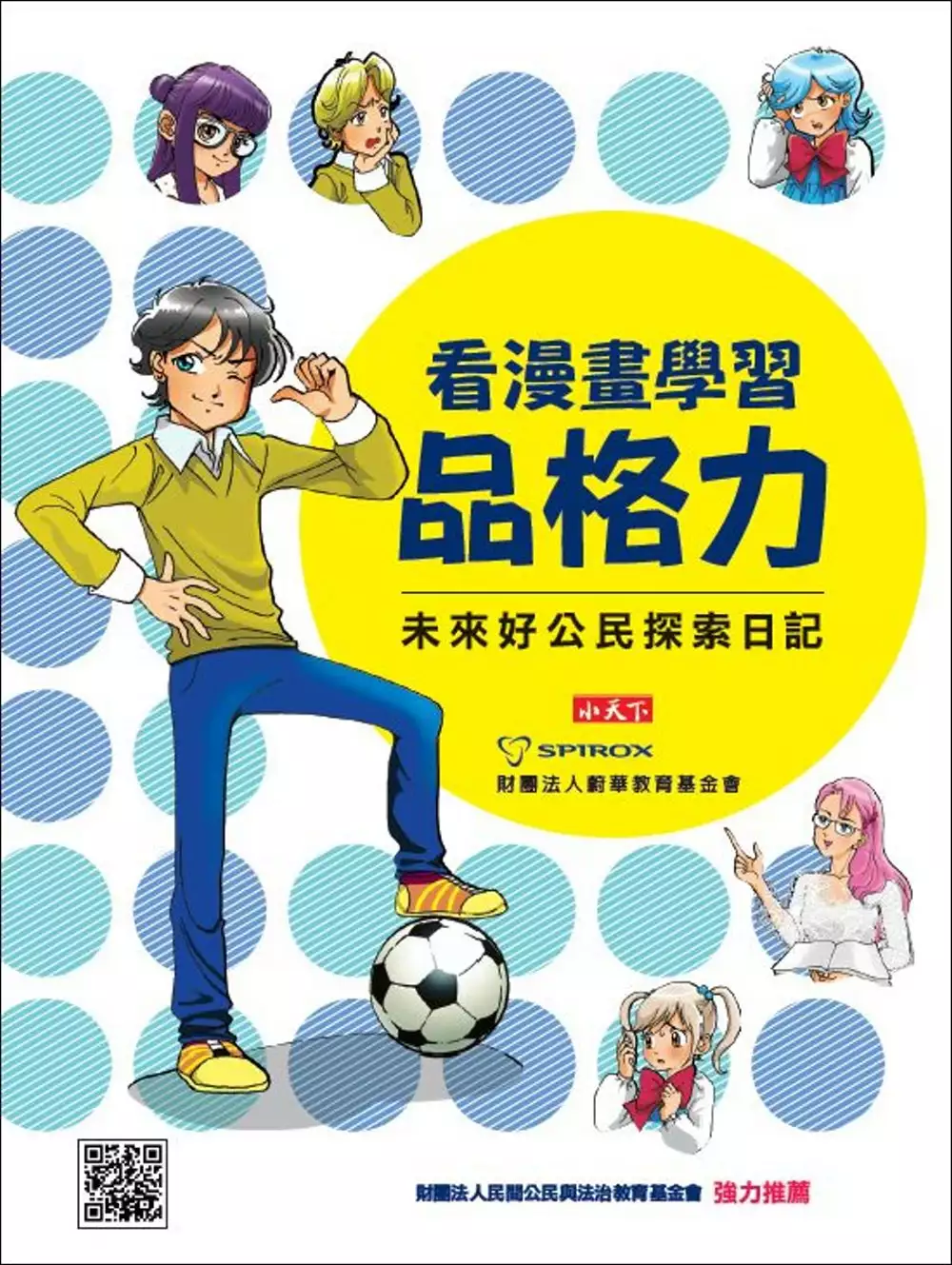

看漫畫學習品格力:未來好公民探索日記

為了解決台北籃球場開放 的問題,作者遠見天下文化與蔚華教育基金會合作出版 這樣論述:

蔚華教育基金會《未來少年》品格教育工程 看漫畫學習好品格 邁向未來好公民 「噹噹噹噹∼」,一樣的學校鐘聲響起,卻發生一連串意想不到的精彩故事,四年愛班的小傑和同學接連遇到許多小麻煩和生活習題,究竟應該如何接招? 擔負責任、認識權威、尊重隱私、公平正義 貼近校園生活的情境案例、生動活潑的漫畫形式、輕鬆有趣的互動遊戲,循序漸進地引導孩子思考,讓孩子在自我探索中再次複習,強化責任、權威、隱私、正義的觀念,培養未來好公民的基礎。 ●漫畫故事:情境引導,融入品格素養 ●生活Q&A:動腦思考,學習解決問題 ●互動遊戲:趣味學習,生活應用實踐 涵養品格力

,迎向未來好公民 一直以來,台灣針對品格教育的教材,都只能依賴國外翻譯的作品作為課堂裡的授課內容,案例既不貼近台灣學生的生活情境,圖文比例和內容編排上,和學生的閱讀習慣也大不相同。 【看漫畫學習品格力】是以美國公民教育中心(the Center for Civic Education)所出版的民主基礎系列叢書為基礎,將「權威」、「隱私」、「責任」與「正義」等四大公民素養主題,以台灣校園內常發生的事件為案例,用漫畫的形式作為編排的內容。內容深入淺出,於故事情境中引導出品格正確的觀念和做法。 【看漫畫學習品格力】是針對國小到國中的孩子,以貼近孩子校園生活的情境案例,用輕鬆有趣的

漫畫方式呈現,本書並規畫未來公民生活Q&A、未來公民動動腦、延伸內容的部份,延伸探討漫畫中主角的行為,引導孩子自行思考,以開放式的問答題檢核觀念是否正確,讓孩子在答題過程中再次重點複習,強化責任觀念。 蔚華教育基金會長期關懷教育,重視孩子的品格培養,推動公民法治觀念,並深入校園了解品格教育推廣的困境,且積極尋求解決方式。因此特別與財團法人民間公民與法治教育基金會、《未來少年》月刊共同編撰【看漫畫學習品格力─未來好公民探索日記】,期望透過本專書,傳遞品格素養的核心價值,陪伴孩子自信成長,激發對社會、對世界的熱誠,培育出有競爭力的未來好公民。

台北籃球場開放進入發燒排行的影片

國內疫情趨緩,台北市也逐步放寬體育活動管制,台北市體育局預計在8月24日,開放籃球、排球、曲棍球等九項運動項目,不過最終定案仍要等到市長拍板決定,將會每兩周視疫情變化進行滾動式檢討修正。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/540378

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

探討社區內設置運動設施對在地潭子區甘蔗里民眾休閒活動態度之影響

為了解決台北籃球場開放 的問題,作者黃正堯 這樣論述:

本實務報告旨在探討社區內設置運動設施對在地潭子區甘蔗里民眾休閒活動參與態度,並以實際訪談及現場觀察了解,潭子區甘蔗里居民對於2021年興建完成之後實際營運使用者收費及運動習慣。 經過實際訪談結果,五位在地潭子區甘蔗里居民表示願意使用者付費,例如羽球場地每小時每位參與者250元-300元、籃球場每小時1,500元到2,000元,其餘收費例如游泳池居民希望每位80元,兒童票另外計價或免費。本實務研究以SWOT方式提出下列分析:優勢:潭子區甘蔗里屬於早期工業發展區域,地方基礎建設較完備,尤其台中市環狀 74號道路提升便利性,讓本實務研究區域人口紅利大幅增加,相對讓台中市政

府運動局更重視居民運動設施建設。劣勢:潭子區甘蔗里近年來外來人口移入,交通日益堵塞,當地民眾從潭子戶外運動 綜合公園長期都是免費使用,對於未來潭子國民運動中心使用者付費,這對於 當地居生活運動型態會造成影響。機會:運動中心興建完成之後,對於當地青年提升就業機會,民眾參與室內場館機會 增多了,另外提供當地中小企業員工正當休閒運動課程。威脅:未來與鄰近北屯區運動中心設置之後,有90%相同運動設施與潭子運動公園運 動設施衝突兩者之間存在高度雷同設施主要收費與無收費差異性,對於經營者存巨大營運威脅,因此如何吸引外區民眾前來消費族群將會是主要行銷策略方式。

返校日

為了解決台北籃球場開放 的問題,作者JohnKnowles 這樣論述:

經歷過這麼多事,我已到了不再畏懼什麼的年紀。 只有一件事仍教我恐懼,就在我的高中校園裡…… 最火烈的友誼,名字叫妒忌,它會毀了你! 那個全校最風雲的男孩,是他的室友,他的好友。但他總是困惑,這個最耀眼的男孩為何與他成為摯友?是因為他的平凡能襯托男孩的光芒?還是他向來願意追隨男孩去做任何事?或說,這友誼關係從來就只是虛假? 不可否認,他崇拜男孩,但隨著這份景仰日益增加,他對男孩的忌妒也越來越深,甚至想擺脫這種友誼關係的控制。於是,在那個陽光燦爛的午後,他決定對男孩做出一件事…… 《返校日》為美國文壇的重要之作。它描述了在動蕩的時代下,一對高中男校同學的深長情誼,刻劃出友

情裡的嫉妒與謊言、忠誠與背叛,以及人性的黑暗與救贖。本書出版至今已超過半世紀之久,除了兩度被拍成電影,更成為全美高中課堂的指定讀物,如此家喻戶曉的動人小說,其影響力不曾因時代變遷而遞減,也將持續撫慰著世世代代徬徨的心靈。 本書特色 ★出版逾半世紀,跨越世代經典之作! ★二度改編電影,美國中學課堂指定文學讀本! ★ 榮獲「福克納基金會獎」,並與文壇名家約翰.厄普戴克、湯瑪斯.品瓊先後同獲「美國藝術文學院.羅森塔爾基金會獎」。 ★雷夫.艾思奎斯(美國著名教師,《全美最好的老師》、《第56號教室的奇蹟》作者)推薦 必讀經典! ★莊裕安◎導讀 作者簡介 約翰.諾斯(John Kno

wles, 1926─2001) 約翰.諾斯,出生於美國維吉尼亞州的費爾蒙特。從耶魯大學畢業後,他遠赴歐洲,從事記者工作,這期間只有零星的短篇小說創作。直到1957年,從歐洲返美後,進入雜誌社擔任編輯工作,因短篇小說受到大文豪懷爾德(Thornton Wilder)的讚賞,在他的鼓勵下,約翰.諾斯才開始書寫第一部長篇小說《返校日》。 《返校日》的背景,即是以約翰.諾斯的母校菲利普中學為藍圖,於1959年出版後,造成極大的迴響,無論是人物的描繪、情節的深刻程度,或友誼之間的複雜情結,皆引起廣大的討論,並且撼動了許多讀者。此書不僅一舉拿下當年的「福克納基金會文學獎」,以及「美國藝術文學院.

羅森塔爾基金會獎」(約翰.厄普戴克、湯瑪斯.品瓊曾先後獲得此獎),更時常被拿來與《麥田捕手》與《蒼蠅王》相比,從此確立它在美國文壇的經典地位。 此一經典之作出版至今已超過半世紀之久,除了兩度被改拍成同名電影,更成為全美高中課堂的指定讀物,其影響力不曾因時代變遷而遞減,也將指引著世世代代年輕徬徨的心靈。 譯者簡介 葉佳怡 台北人,畢業於東華大學創作與文學研究所,曾獲聯合文學小說新人獎、聯合報文學獎及林榮三文學獎,目前專事文學創作與翻譯。家有四貓,愛貓之餘也努力學習熱愛這個世界。譯作有《被偷走的人生》、《被抱走的女兒》、《缺頁的日記》,著有短篇小說集《溢出》。

重建「聖地」:戰後臺北重點籃球賽事場館之空間生產歷程

為了解決台北籃球場開放 的問題,作者蕭文滔 這樣論述:

本研究關注戰後大臺北地區各個曾舉行全國性、國際性重點賽事的「籃球聖地」,探討其空間生產歷程如何受都市發展目標及運動治理場域影響,結合「以(籃球)運動為名」的場館計畫來調節政治經濟議題,並透過具體空間形式展現種種意識形態。研究者整理相關報導、出版品及圖面資料,搭配親身觀察、訪談,對照各案例開發意圖與使用經驗,試圖揭露形塑既有論述的社會權力關係,批判性地重建對「聖地」的理解。 本文依案例所處區位與都市發展歷程的關聯為主,將各座「聖地」之空間生產分為時間上互有交疊的四時期。「暫時聖地」時期,表現因軍事需求而公共建設停滯的1950年代,各座場地為募款及統治正當性而建的政治意圖。「育樂聖地」時期

的場館,則順應1960年代引進華僑投資民生及經濟建設的脈絡開發東側新市區。「消費休閒聖地」時期,顯現1970年代中期起為爭取國際運動賽場曝光機會而考量更多樣訓練目標的建築計畫,更結合公園的開闢均衡都會人口分布。1990年代後「國際都會聖地」時期的相關行動者為回應國際都市競爭需求,將場館計畫與爭辦大型賽會的目標連結,設計上也更強調地標象徵及商業營運導向。 整體而言,「現代化」與「想受國際認可」的意識形態仍貫徹各案的空間形式及相應論述、氛圍,對應戰後至今的政治經濟動態而呈現不同面貌。本研究也異於既有文本偏重這些地方經使用累積的情感和記憶,強調以歷史性及政治化的空間生產概念反思戰後至今籃球運動發展

歷程中各社會力量在空間上介入與操作的軌跡,並以此重建「聖地」論述,為臺灣籃球提供物質性的理解線索。

想知道台北籃球場開放更多一定要看下面主題

台北籃球場開放的網路口碑排行榜

-

#1.台北市防疫再鬆綁8/26開放公園體健設施9/1開放打籃球

台北 市防疫再鬆綁8/26開放公園體健設施9/1開放打籃球、排球和圖書館自修室 ... (台灣英文新聞/醫藥組綜合報導)台灣今(25)日新冠肺炎本土個案零確診, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#2.【場館公告】微解封!本校室外體育場館,適度開放措施

室內場館暫不開放,造成不便,敬請見諒。 (二) 室外場館:. 操場:開放操場供使用。 排球場:排球高低手接球,同一個全場內不能超過8人。 籃球場:籃球運球,同一個全 ... 於 nthupeo.site.nthu.edu.tw -

#3.北市擬8/24開放籃球場柯文哲:再等等

台北 市原本計畫從24日起開放籃球、排球、手球等9大體育項目,條件是戴口罩、控管人數還要保持距離。不過市長柯文哲之前才說,請桃園市長鄭文燦先示範 ... 於 news.cts.com.tw -

#4.北市開放籃球場有變數? 柯文哲:等開學後再決定

台北 市體育局有意於24日開放民眾使用籃球場,讓不少籃球族引頸期盼,但今日卻再傳變數,台北市長柯文哲18日表示,由於籃球場主要還是學生最多, ... 於 www.chinatimes.com -

#5.台北國際書展續辦時間縮短、加強防疫提供民眾手套| 生活焦點

2022台北國際書展訂於6月2日至7日在世貿一館舉行,近期受疫情影響, ... 持續辦理,但縮短展出時間,6月2日、5日至7日僅開放至晚間6點,並希望民眾除 ... 於 www.nownews.com -

#6.新北開放網球場、圖書館等場所水域活動也放寬!

新北市政府今(1)日宣布疫情二級警戒第二階段開放場域,其中開放直排輪場、溜冰場、網球場、棒壘球場、圖書館等場所,水域活動也開放立式划槳、獨 ... 於 news.ttv.com.tw -

#7.籃球場租借

工程期間暫停開放租借,已完成租借程序之訂單不受影響,惟使用時請注意安全。造成您的不便,敬請見諒。 【公告】本局轄管古亭河濱公園籃球場第3、4面及古亭河濱公園網球場 ... 於 www.lauranesaliou.me -

#8.2022台北籃球場解封-酒店飯店,精選在Youtube上的體驗影片

2022台北籃球場解封-酒店飯店,精選在Youtube的體驗影片,找台北籃球場解封, 台北籃球場開放,台北市籃球場開放,台北室內籃球場在Youtube體驗影片就來最 ... 於 hotel.gotokeyword.com -

#9.全齡無憂fun電新北水岸遊戲場安全第一定期維護- 政府消息新聞

《圖說》中和福祥公園遊具汰舊換新檢驗合格開放使用。 ... 的海王星體健區、熱情的火星籃球場、閃耀的太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區。 於 news.pchome.com.tw -

#10.!!!100802防疫公告!!!自8/3(二)起調整運動場地使用人數– 體育室

室外運動場地將於110年7月28日(星期三)起延長開放時間至21:00, ... 體育館人數上限:30 人(籃球場15人、排球場15人)、綜合球館羽球場人數 ... 於 sport.sa.nycu.edu.tw -

#11.全齡無憂fun電新北水岸遊戲場安全第一定期維護

《圖說》中和福祥公園遊具汰舊換新檢驗合格開放使用。 ... 的海王星體健區、熱情的火星籃球場、閃耀的太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區。 於 times.hinet.net -

#12.籃球場 - 實踐大學體育館場地租借系統

十、 本體育場館亦開放包場辦理比賽、夏令營、冬令營等活動,費用另計,請洽本校體育場館承辦人員。請提前於每季(1、4、7、10月)季租單位續租前完成租借手續並先繳交30% ... 於 gym.usc.edu.tw -

#13.籃球、排球、街舞「需戴口罩」北市24日開放9體育項目

台北 市體育局副局長劉寧添今表示,確實8月24日會開放籃球... ... 圖/聯合報系資料照片 大安森林公園籃球場,因球場鋪面材質過滑,使用安全已. 於 news.housefun.com.tw -

#14.臺北小巨蛋- 维基百科,自由的百科全书

臺北市立多功能體育館 · 臺北市立棒球場 · 中華民國 10553 臺北市松山區南京東路四段2號 · 臺北捷運: Subway SapporoToho.svg · Taipei Metro Line G.svg 松山線台北小巨蛋站. 於 zh.m.wikipedia.org -

#15.才剛說要開放籃球場柯文哲急轉彎:開學後再視疫情決定

台北 市政府原先預計在8月24日開放籃球等運動項目,不過台北市長柯文哲18日卻在疫情記者會上表示,目前疫情... 於 www.upmedia.mg -

#16.場館介紹3F - 臺北市中正運動中心

多功能綜合球場:1面/7M挑高/籃球比賽場地、球類課程、研習活動; 舞蹈教室(D):24坪空調教室/音響 ... 網路預約:可預約未來7天至13天之開放場館營業時間內場地。 於 www.tpejjsports.com.tw -

#17.不想狂被打臉?北市急轉彎不開籃球場

記者劉懿萱/台北報導. 台北市長柯文哲上週針對桃園市開放籃球場開放,他不以為然地表示「戴口罩怎麼打籃球,請鄭文燦市長示範一次給大家看。 於 today.line.me -

#18.能打籃球了!北市3項運動解封公園體健設施明開放 - 鏡週刊

國內歷經3個多月,終於迎來全台本土確診數「+0」,台北市政府今(25日)宣布,明起(26日)公園體健設施將重新開放,籃球、排球、手球等3個運動場館也 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#19.快新聞/8/24起開放公園遊具、籃球場?侯友宜:明開會討論

至於台北市表態暫不開放打籃球等近距離活動,侯友宜認為,雙北是共同生. ... 中央相關開放指引及地方配套措施;至於台北市尚不打算開放籃球場,侯友宜 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#20.籃球場 - 捷運北投會館

本會館籃球場是符合職業水準之室內標準球場,採用高級楓木地板,具有空調系統,並提供比賽用之標準電子 ... 開放時間:, 週一至週日15:00~22:00(含例假日及寒、暑假). 於 btresort.metro.taipei -

#21.場館介紹 - 臺北市北投運動中心

網球場, 週一至週五08:00-10:00 (1面). ※ 受惠者憑證(各項球場需預約)入場。 ... 本中心保有因活動、課程或清潔等需要,開放或關閉本遊戲室之權利。 於 www.btsport.org.tw -

#22.台北體育館租借、台北籃球場開放 - 房產建案資訊懶人包

使用/租借場地請遵守本局所訂之防疫指引相關規定,違反者將依本市公園管理自治條例及傳染病... 地點:臺北體育館1樓桌球室及7樓羽球場... 臺北田徑場Taipei Stadium. 台北 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#23.【台北市】松山區民權公園籃球場開放時間是? - 全國運動場館 ...

體育場/館名稱:松山區民權公園籃球場所在縣市:台北市設施項目:球類運動/籃球場詳細地址:松山區富錦街359巷2弄連絡電話:(04)92642450停車場:場館簡介:本校活動中心乃921 ... 於 stadium.iwiki.tw -

#24.走路.回家 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

劉銘傳要開闢一條從台北到宜蘭的便道時曾經規畫把這一段路作為便道的一部分日本 ... 多年的建築師黃聲遠的最新作品叫作礁溪之心精神他的概念從小小的社區籃球場到社會 ... 於 books.google.com.tw -

#25.北市籃球場開學前擬開放體育項目逐步解封 - 工商時報

疫情逐漸趨緩,台北市副市長蔡炳坤宣布,台北市高中以下學校和幼兒園如期9月1日開學,並採實體開學,不過部分課程內容,像是音樂課吹直笛,以不拿下 ... 於 ctee.com.tw -

#26.中華民國慢速壘球協會全球資訊網

111.02.23, 111年台北市棒壘球協會第三屆理事長盃慢速壘球錦標賽 開放報名. 111.02.22, 111年臺中市體育總會慢速壘球委員會BC級裁判教練及BC級裁判教練回訓辦理 ... 於 www.cspsa.org.tw -

#27.5F 綜合球場 - 士林運動中心

本中心保有因活動、課程等需要,暫停租借或開放羽球、桌球場之權力。 本規則如有未盡事宜得隨時修正並公告之。 持身心障礙證明者,請出示身心障礙證明,可享 ... 於 www.slsc-taipei.org -

#28.臺北和平籃球館首頁

臺北和平籃球館由長佳機電工程股份有限公司取得OT經營權,本場地的使用將以大型籃球及體育競賽為主,文化藝文活動為輔,期望未來可以協助推廣臺灣的籃球及其他體育運動 ... 於 www.tpehpbasketball.com.tw -

#29.單場暨場中投注預告時間表- 台灣運彩官網

比賽日期 星期 開賽時間 聯盟 客隊 主隊 只看場中 111/05/11 (三) 01:00 英雄聯盟‑季中賽 邪惡天才 G2電競 單場 111/05/11 (三) 02:00 英雄聯盟‑季中賽 ORD戰隊 邪惡天才 單場 111/05/11 (三) 02:00 日本職棒 西武獅 軟體銀行鷹 單場 於 www.sportslottery.com.tw -

#30.新/仍不開放籃球場!柯文哲給出原因 - 奇摩新聞

2021年8月21日 — 記者劉懿萱/台北報導台北市長柯文哲18日表示,籃球、排球等近距離活動,等到要開學時,視疫情狀況再決定。由於先前曾酸桃園市長鄭文燦「示範戴口罩打 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#31.台北籃球場開放的分享,PTT、DCARD - 運動情報網紅推薦指南

Rose的朋友,位於台北信義區的adidas 101將在11月1日(五)18:00舉行adidas Rose night活動,當天現場開放3 V 3、5 V 5 街頭報隊,穿著adidas NBA Rose球衣或adidas NBA ... 於 sport.mediatagtw.com -

#32.餐廳內用規定總整理:台北市、新北市運動場所開放指引#防疫 ...

餐廳,聚餐,游泳池,防疫,解封,824,籃球場,公園涼亭,鬆綁措施,指揮中心, ... (8月25日更新:台北市宣布自9月1日起開放籃球、排球運動,但仍須配戴口罩。). 於 www.cool3c.com -

#33.新北水岸遊戲場定期維護放心玩 - 台灣新生報

水利局長宋德仁表示,因都市綠地空間不足,新北的水岸公園、河濱公園就是遊戲場,近日新開放中和瓦?溝礫間曝氣處理場上方綠地的兒童遊樂區及體健 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#34.最Fun的打卡熱點就在這!新光三越信義運動場X-PLAZA,讓你 ...

地址│110台北市松壽路11號4F (台北信義新天地4F) 球場租借規則│ 3V3場(A框):會員點數100點使用2小時,開放時間:14:00-16:00、16:30-18:30、19:00-21:00。 於 m.skm.com.tw -

#35.河堤籃球場(二面) - 國立政治大學體育室

開放 時間: 台北市政府所轄--道南河濱公園左岸籃球場! 開放對象:. 一、與本校鄰接之道南左、右岸河濱公園籃球場,係屬台北市 ... 於 sports.nccu.edu.tw -

#36.臺北市信義區光復國民小學校園運動場地開放公告(自110年9月 ...

一、依教育局110年8月27日北市教體字第1103077729號函說明9月1日(含)以後,本校運動場地僅開放戶外操場及籃球場,限個人練習動作,需全程配戴口罩,惟 ... 於 www.kfps.tp.edu.tw -

#37.《財訊》621期-台廠英雄聯盟 兆元商機降臨 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

買棟好房子把自己變天菜,華夏科大殿堂級校園,整座籃球場就是你的健身房! ... 簡建築親子樂活多元公設興南路一段忠孝街街華夏會段華新街科大工專路漢寶の丘大台北雙和第 ... 於 books.google.com.tw -

#38.北市再鬆綁明開放公園體健設施9/1開放打籃球排球手球

台灣今天(25日)迎來睽違3個多月的首次「+0」,台北市長柯文哲感謝市民與 ... 北市府也宣布明天開放公園體健設施,9月1日起開放籃球、排球、手球場, ... 於 www.rti.org.tw -

#39.疫情降級北市逐步解封公園部分設施有條件鬆綁涼亭7/27開放環 ...

另外網球場、網球練習壁、羽球場等鬆綁限制,7/27後開放網球、羽球雙打,溜冰場運動社交距離至少1.5公尺,每2.25平方公尺至多1人為原則。 臺北市政府工務 ... 於 www.travel.taipei -

#40.成功高中運動中心/ 場地介紹 - 舞動陽光有限公司

台北 市中正區濟南路一段71號. 室內溫水游泳池全年對外開放綜合球場可租賃羽球、排球、足球、籃球、桌球與企業運動會、畢業典禮等活動。 粉絲專頁. Line @. 營業時間. 於 www.wdygsports.com.tw -

#41.有木國小籃球場| 全國運動場館資訊網iPlay

可搭乘台北客運807號公車. 02-26720067#18 · http://www.ymps.ntpc.edu.tw; 籃球場 、 半場籃球場 、 躲避球場; 一般及無障礙停車場 ... 開放時間:平日開放6:0~20:0 於 iplay.sa.gov.tw -

#42.運動場館開放時間 - 北科體育室

台北 科技大學體育室網站,公布體育相關事項、競賽資訊等等. ... 東校區各球場. 場地. 星期. 開放時間. 籃球場. 排球場. 一、二. 08:00~12:00. 於 pe.ntut.edu.tw -

#43.北市運動場館逐步鬆綁擬8/24起開放籃球場| 地方 - 中央社

(中央社記者陳昱婷台北16日電)台北市隨著疫情趨緩逐步放鬆管制,繼10日增加開放游泳等8項水上體育活動與足球後,副市長蔡炳坤今天表示,預計在24日開放 ... 於 www.cna.com.tw -

#44.教育局新聞稿1100831臺北市學校9月1日起有條件開放戶外 ...

一、學校運動場地開放戶外籃球場、手球場、排球場,限個人練習動作,需全程佩戴口罩,維持不開放租借。 二、學校體健設施部分,考量校園甫開學,疫情尚待觀察,為降低 ... 於 www.doe.gov.taipei -

#45.場館專區 - 臺北醫學大學體育事務處

場地簡介; 各場地開放時間; 場地借用狀況; 業務規章; 場地租借; 表單下載. 室內運動場室外運動場 ... 綜合球場, 週一至週日08:00 – 22:00, 請至體育處登記使用/借用. 於 pe.tmu.edu.tw -

#46.愛的生存遊戲: 引導孩子做對選擇、遠離危險的安全課 - Google 圖書結果

不知道什麼時候才會重新開放新聞聊聊天為什麼不能去啊? ... 學生倚靠在鏽蝕的欄杆上因支撐力不足而造成墜落又如籃球場鋪面破損導致學生打球時扭傷腳踝除了地震土石流或 ... 於 books.google.com.tw -

#47.籃球知識-台北籃球場介紹 - 隨意窩

市民大道球場(林森北路側)籃框數:2個籃框、1個全場場地材質:水泥場地,表面塗藍色漆 ... 上晚上11:00關燈,週末假日會開放較晚微微傾斜的場地,需要時間適應。 於 blog.xuite.net -

#48.【重要公告】新北市8/10起,運動場館:#游泳池及#足球場...

現在室內也開放了,口罩也脫了,籃球場依然不開放?厲害了,我的新北市政府! ... 看看別的縣市,默默的聽從「中央的指示」防疫,疫情比新北市、台北市好太多了! 於 m.facebook.com -

#49.籃、羽球場| 萬華運動中心

TAIPEI WANHUA SPORTS CENTER ... 二、開放場地:中心指定之桌球3面、羽球1面場地。 ... 臺北市萬華運動中心綜合球場(足球/羽球/攀岩/高爾夫/桌球) 臨時租借辦法. 於 whsc.com.tw -

#50.北市8/24擬開放籃球場館等9運動項目民眾看法兩極

國內疫情趨緩,台北市也逐步放寬體育活動管制,台北市體育局預計在8月24日,開放籃球、排球、曲棍球等九項運動項目,不過最終定案仍要等到市長拍板 ... 於 news.pts.org.tw -

#51.臺北市政府體育局- 場館設施管理系統( Department of Sports ...

【公告】為利租借單位規劃賽程,本局「場地租借系統」檔期開放申請原則調整為每年開放2次,每次開放半年檔期(意即11月第1個工作日上午9時,開放次年度1至6月檔期;5月第1 ... 於 sports.tms.gov.tw -

#52.田徑場 - 國立臺北藝術大學體育室

運動場館. 籃球場, 田徑場, 壘球場, 網球場, 排球場, 桌球室, 木球(棒球) ... 於 pe.tnua.edu.tw -

#53.境外+8有4例在台北!泳池吹風機浮板8/24起開放使用籃球排球 ...

台北 市長柯文哲今在15時15分召開的防疫記者會宣布,由於疫情有趨緩跡象 ... 都避開「近身項目」,像是排球、籃球這些目前仍未解禁,「不過如果籃球場 ... 於 tw.appledaily.com -

#54.韓國威權象徵青瓦台新政府上任即刻開放 - 芋傳媒

考量秩序問題,青瓦台目前暫先實施事前預約制,每2 小時開放6500 人進場,一天最多3.9 萬人進場;本館及官邸內部也暫不開放參觀,規劃之後視情況調整至 ... 於 taronews.tw -

#55.【體育室公告】7/27-8/9體育場館、室外運動場地公告!

開放 時間為學校暑假上班日上午9點至下午4點30分。 綜合球場 1.謝絕校外人士入內使用。 2.進入場域內全程配戴口罩。 3. 於 pe.ym.edu.tw -

#56.北市12區運動中心「微解封」 河濱公園、提內公園將對外開放

台北 市體育局今天表示,因應運動場館明天起「微解封」,將開放台北 ... 以及青年公園棒球場、新生公園棒球場、天母運動公園網球場,還有21處河濱公園 ... 於 www.taisounds.com -

#57.終於可以打籃球!台北市9/1起開放3種球類運動,公園體健設施 ...

台北 市今(25)日本土個案零確診,市府宣布明天起開放公園體健設施,民眾使用須維持1公尺以上社交距離,籃球、排球、手球等3個運動項目則自9月1日起開放場館營運。 於 www.storm.mg -

#58.台北市籃球場將於8 月24 日開放,該不會還從凌晨四點開始?

隨著防疫警戒從三級降為二級,許多籃球愛好者也期盼著球場開放的日子,稍早台北市副市長蔡炳坤不僅宣布9 月1 日如期開學,隨著籃球場館開放, ... 於 news.openpoint.com.tw -

#59.北市運動場館逐步鬆綁擬8/24起開放籃球場 - Tvbs新聞

台北 市隨著疫情趨緩逐步放鬆管制,繼10日增加開放游泳等8項水上體育活動與足球後,副市長蔡炳坤今天表示,預計在24日開放籃球場館供市民使用, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#60.公園籃球場開放 :: 全台運動場/體育館

2021年8月25日—國內歷經3個多月,終於迎來全台本土確診數「+0」,台北市政府今(25日)宣布,明起(26日)公園體健設施將重新開放,籃球、排球、手球等3個運動場館也 ... 於 stadium.idatatw.com -

#61.臺北市運動中心預約系統

[您尚未選擇運動類型]. 所有運動中心; 北投; 大安; 大同; 中正; 南港; 內湖; 士林; 松山; 虛擬北市運動中心; 萬華; 文山; 信義; 中山. 羽球. 籃球. 於 booking.tpsc.sporetrofit.com -

#62.北市校園9/1再鬆綁!戶外籃球場開放個人練習游泳課仍暫緩

國內疫情逐漸趨緩穩定,明天就是開學日,台北市運動場地及體育課再放寬,台北市教育局今天下午宣布,9月1日起有條件開放戶外運動場地、學校體育課程及 ... 於 news.ltn.com.tw -

#63.國立臺灣海洋大學

NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ... 於 www.ntou.edu.tw -

#64.TRAVELER luxe旅人誌 02月號/2022 第201期

08 靜心苑-療癒古蹟(松山療養所所長宿舍) add 台北市南港區昆陽街164號 tel 02-2653 ... 在約11.8公頃的面積上,包含網球場、籃球場、兒童遊樂區、PU 跑道和音樂表演台; ... 於 books.google.com.tw -

#65.國立台北大學三峽校區體育場地借用注意事項

七、 台北校區育樂館及室外場地:因校區遷移至三峽校區,為配合學校營運管理 ... 人文球場. 020. 籃球場 (二). 人文球場. 021. 排、網球場(一). 1. 開放時間為週一~ ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#66.【台北籃球場介紹&推薦】室內籃球場/橋下籃球場/一般籃球場

地址:台北市大安區新生南路二段32號簡介:假日或是放學時間的時候才有對外開放,籃球場地板、場地還算平整,籃筐也算多,人潮也不會到太多,適合人們 ... 於 1on1.today -

#67.【問答】台北夜間籃球場 2022旅遊台灣

場地特色:1個全場、4個籃框。離台北都會不遠的籃球地點,而且全晚開燈,亮度也很足夠。加上對面大樓變換的霓虹燈幕,是很漂亮的夜間球場。,五.六晚上人爆多. 於 travelformosa.com -

#68.能打籃球了!北市3項運動解封公園體健設施明開放|東森新聞

國內歷經3個多月,終於迎來全台本土確診數「+0」,台北市政府今(25日)宣布,明起(26日)公園體健設施將重新開放,籃球、排球、手球等3個運動場館也 ... 於 news.ebc.net.tw -

#69.疫情即時/防疫優先!北中南都跟進「公園遊樂設施 - Heho健康

台北 市:台北市下午召開記者會時,台北市副市長黃珊珊也表示,從21 日起會 ... 開放全市公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭及籃球場、網球場、溜冰場等 ... 於 heho.com.tw -

#70.高雄運動場館、場所暫停開放至7/12

7/12前暫停開放之本局所屬運動場地整理如下○運動場+全面園區+活動中心+訓練中心國家體育場(含籃球場)、中正運動場(含健身中心)、鳳山運動園區(包含 ... 於 khh.travel -

#71.台北捷運遊+宜蘭公車好好玩 - 第 370 頁 - Google 圖書結果

蘇澳火車站前往冷泉方向,沿冷泉路一地址:宜蘭縣蘇澳鎮長安里砲台山 1 號-直走至中原路,籃球場對面即至。 ... 一頭城】<加油開放時間: 500am ~ 500pm 喝時能阻隔茶葉。 於 books.google.com.tw -

#72.能打籃球了!北市3項運動解封公園體健設施明開放 - 做自己

台北籃球場開放 ,你想知道的解答。國內歷經3個多月,終於迎來全台本土確診數「+0」,台北市政府今(25日)宣布,明起(26日)公園體健設施將重新開放...| 做自己. 於 stylewikitw.com -

#73.新北市「餐飲內用指引」懶人包!雙北二級警戒防疫規範一次看

因新北和台北市是同一生活圈,所以雙北餐飲業同步開放內用。開放餐飲包含一般餐飲、 ... 自8/3起,直排輪場,溜冰場、網球場及棒壘球場等場地可開放。 於 www.womenshealthmag.com -

#74.北市運動場館逐步鬆綁擬8/24起開放籃球場

(中央社記者陳昱婷台北16日電)台北市隨著疫情趨緩逐步放鬆管制,繼10日增加開放游泳等8項水上體育活動與足球後,副市長蔡炳坤今天表示, ... 於 newtalk.tw -

#75.【預約設施】活動中心_籃球場

本會館籃球場是符合職業水準之室內標準球場,採用高級楓木地板,具有空調系統, ... 開放時間:每日下午3點至晚上10點容納人數:10~50人費用:每場地每小時離峰票900 ... 於 btresort.rezio.shop -

#76.公告 - 新北市政府體育處

新莊體育館 · 新莊棒球場 · 新莊田徑場 · 新莊網球暨桌球場 · 新莊籃球場 · 直排輪道 · 新莊兒童遊戲器材 ... 開放時間 · 收費標準 · 注意事項 · 交通位置 · 板橋場區. 於 www.t-sports.ntpc.gov.tw -

#77.台北市籃球場將於8 月24 日開放,該不會還從凌晨四點開始?

台北 市籃球場將於8 月24 日開放 · Kobe Bryant 生涯兩個背號分別為8 與24 · 圖片來源:bleacherreport. 於 www.juksy.com -

#78.臺北橋下籃球場 - Croaticast

中正運動中心室內籃球場地址:臺北市中正區信義路一段1號簡介:中正運動中心屬於 ... 承德橋下籃球場我要補充1 收藏簡介評分地圖留言10,082次點閱開放時間全天電話租金 ... 於 www.croaticast.co -

#79.新北水岸遊戲場定期檢查守護兒童安全 - 台灣好新聞

水利局長宋德仁說,因都市綠地空間不足,新北的水岸公園、河濱公園就是遊戲場,近日新開放中和瓦磘溝礫間曝氣處理場上方綠地的兒童遊樂區及體健設施, ... 於 www.taiwanhot.net -

#80.107天後,籃球場解封了,但打籃球的人呢? | 方格子

今天是台北市開放室內外籃球場的第三天。三個月後終於能打籃球了! 然而,大家並沒有興高采烈的一窩蜂回到球場。各球場並沒有出現大批球友回歸的盛況 ... 於 vocus.cc -

#81.連早起練球都曾被質疑霸占球場!政大雄鷹成軍五年衛冕雙冠

成軍僅5 年的政治大學雄鷹籃球隊,今年完成UBA 公開男一級賽事的二連霸。 ... 學院、地政、民族、外交、日文、土文等科系支持,開放體保生的名額。 於 www.managertoday.com.tw -

#82.打球囉!雙北運動場域解禁一次看全程須佩戴口罩 - ETtoday

對此,台北市府宣布9月1日起開放打籃球,新北市府已於8月24日開放,運動時必須全程佩帶口罩。 (柯文哲,侯友宜,雙北,運動場域,解禁) 於 www.ettoday.net