台大校園開車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馮忠鵬寫的 家鄉、歸鄉、溫柔鄉:洛杉基選集 和毛樂祈的 我的人生施工中:跨界工地的信仰反思都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時英 和校園書房所出版 。

臺北市立大學 社會暨公共事務學系公共事務學碩士班 許耿銘所指導 羅浚哲的 政府水患治理之風險溝通對於民眾風險感知的影響—以社子島為例 (2019),提出台大校園開車關鍵因素是什麼,來自於水患、風險溝通、風險感知。

而第二篇論文中華大學 土木工程學系碩士在職專班 劉俊杰所指導 黃姿綺的 國內外綠建築與校園空氣品質之探討 (2012),提出因為有 綠建築、氧化還原電位、空氣品質、校園的重點而找出了 台大校園開車的解答。

家鄉、歸鄉、溫柔鄉:洛杉基選集

為了解決台大校園開車 的問題,作者馮忠鵬 這樣論述:

「科技與人文」,猶記得當時我是這樣說的:「科技可以將一個女孩變得更漂亮,但人文可以將人變得更美麗、更有厚度。」在本書的文章裡,看到了美麗所散發出來的氣韻。 作者是學電機工程的,學理工的人往往給人一種高冷不容易親近的刻板印象,說起話就像科技一樣的單調枯燥乏味。 這本書裡,他用至情寫父母、寫親人,用白話文說科技、論應用,用敏銳觀察力評時事、談美國,用情感看兩岸、舔鄉愁,用柔情寫散文、懷舊往,甚至用他的系統整合能力,將經歷所見以理性與感性編織成精彩的短篇小說。看完這本書的稿子時,感覺到這本書就是作者一生多采多姿的寫照,可以說是他的傳記、他的感慨、他一生的情懷。

作為一位科技或產業人用理性之筆來寫評論或談專業,是理所當然;但當那枝筆用來寫感情或情感,迸放出來的火花則是往往直接撞擊人心,令人為之震撼。作者成長於物資匱乏、局勢動盪不安的一代,對他寫的〈外省父親、本省母親〉、〈父親的背〉、〈母親的便當〉等,點點滴滴皆能感同身受,眼角不自覺爬上了洋蔥味。而讀到〈你所不知道的蔡衍明〉,描述馮父與蔡董之間的師生情誼,則讓人泫然欲涕,默默走到窗前,望著窗外在寒冬中盛開的蘭花,懷念起直到臨終前還要我前去見上最後一面的小學恩師。師生之間那種情同父子的情感是數千年中華文化裡不言不語的溫泉,有了這股源源不斷的水流匯入,中華文化得以更為璀璨。 除了小說、散文,最讓人

驚豔的則是眾多文章中夾帶的現代詩〈冰與火〉,赤裸裸的筆觸,談愛與情、命與運,如泣如訴,又似在撕肝裂肺的向生命吶喊,透露了科技人底層滾燙毫不掩飾的情感,讓人見識到渠不輕易示人的一面。 至於科技與產業,本書從談矽谷、台灣到兩岸合作,從電動車、電子商務、物聯網到聲控科技,從產業發展到變革,篇篇言之有物、鞭辟入裡,益見作者的涉獵廣泛、觀察入微。而其談美國,內容多所批判亦多省思,不禁想起陳之藩先生的《旅美小簡》、《在春風裡》。陳之藩先生亦是電機工程背景,專攻控制工程,其心裡同樣留著一片文學的園地,他的筆鋒處處帶著情感,流露出中國人的人文氣息,例如〈失根的蘭花〉、〈謝天〉、〈哲學家皇帝〉等,都是當年

學子耳熟能詳。作者與陳之藩先生相較,所學背景相近,但不同時代人寫不同文章,各具不同特色。 科技與人文,初看似本書裡的〈冰與火〉,彼此不相容。但最近半導體科技裡流行一個專有名詞「異質整合」,把不相干、性質互異的材料或元件整合在一起,大幅提升元件的性能與效益,促使下游產品創新突破應用領域。作為一位科技人,走進了人文的天地,期待繼續在文學創作方面將科技與人文深度融合,開創出另一嶄新的境界。

台大校園開車進入發燒排行的影片

【Happy的運將阿倫!帶著林奕華一起逛大安區】

今天我擔任一日司機,開車載著 立法委員林奕華 在她所屬的選區大安區,到處逛逛晃晃,跟街坊鄰居打招呼。

大安區的街頭,有我好多的美好回憶,從以前台大校園讀書、教書的日子,在路邊停下來吃小吃的畫面,一一浮上心頭。

奕華是我在黨部跟新北市服務時的好同事、好夥伴,過去她曾連任四屆臺北市議員,而且得票一次比一次要高,這代表她除了在議會問政犀利以外,地方服務也很紮實。

奕華在立法院時間雖不長,但她在教育文化方面的專業已經是有目共睹,這次她參選大安區立委,希望每一位好朋友都能全力幫她催票。

林奕華從小在這裡長大,支持她,就像支持自己的女兒、朋友、姐姐一樣。支持林奕華,讓認真打拼的好立委能繼續待在立法院!

#2020國民黨團結勝利

#奕直前行林奕華

政府水患治理之風險溝通對於民眾風險感知的影響—以社子島為例

為了解決台大校園開車 的問題,作者羅浚哲 這樣論述:

現今水患議題已是人們必須面對以及重視的議題,不論是水患所造成的傷害,或是政府為解決水患的問題所提出的政策,都必須加以關注。本文探究社子島居民對於水患中政府之風險溝通以及民眾對於水患風險感知之間的關係。本文藉由問卷調查的方式來研究社子島居民受到水患之實際狀況,了解不同個人背景變項之社子島居民對於政府所傳遞的風險溝通與風險感知之差異,以及政府之水患風險溝通對於社子島居民的風險感知是否有顯著性之差異。本文之目標為希望能透過由下而上及在地性的觀點,瞭解社子島居民是否會因為政府所做的風險溝通政策,而影響其風險感知的程度。研究結果發現,有無伴侶、水患經驗、里別之不同背景變項,在風險感知上存在顯著差異,惟

教育程度高低、居住在不同里之不同個人背景變項,在風險溝通上存在顯著差異,並透過迴歸分析結果瞭解風險溝通對於風險感知係有正向顯著之關係。故可以瞭解政府所進行的水患風險溝通,會使得社子島居民更加瞭解水患,並對於水患的警戒心提高,從而降低社子島居民在水患來臨時的損害。

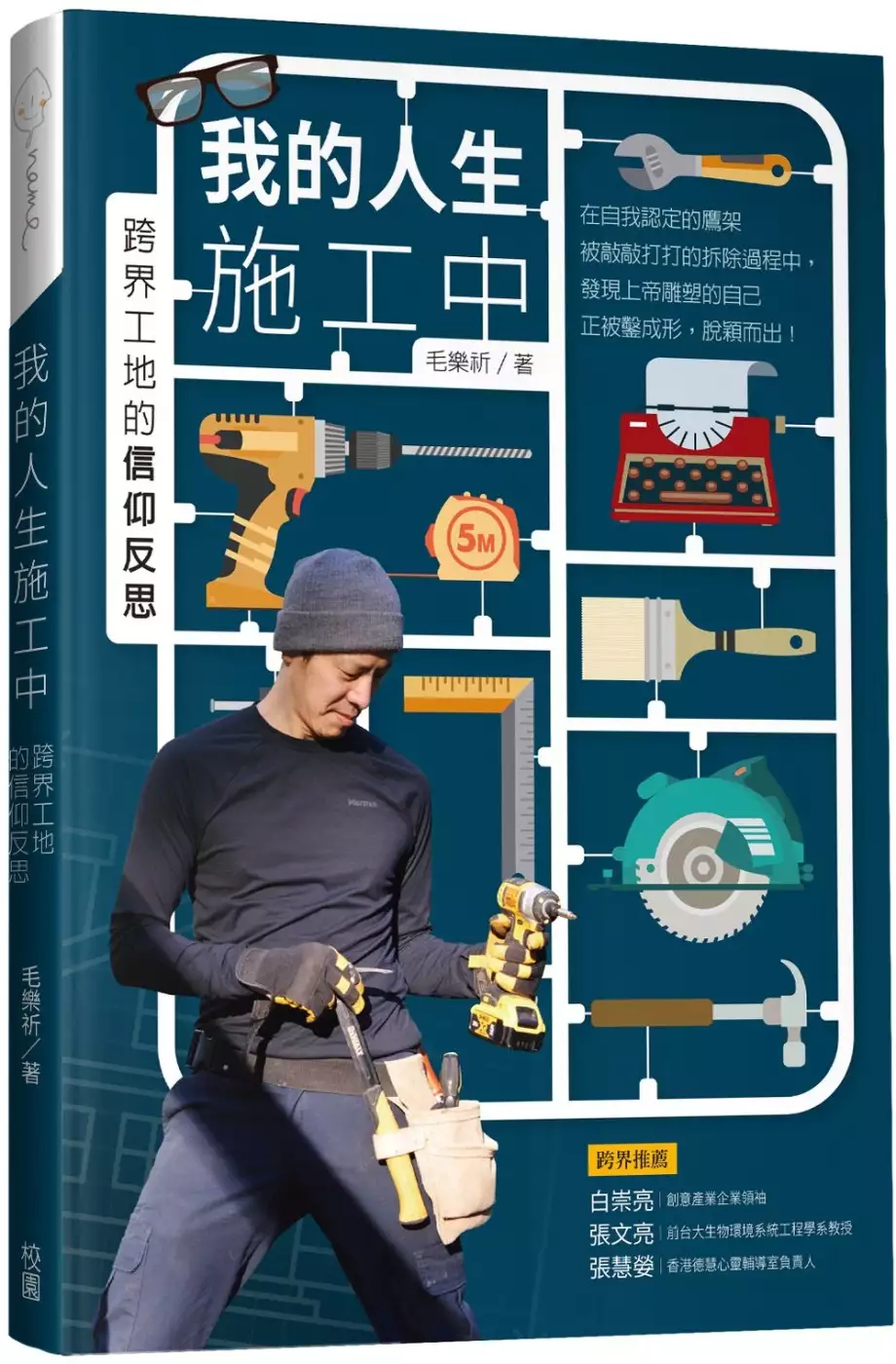

我的人生施工中:跨界工地的信仰反思

為了解決台大校園開車 的問題,作者毛樂祈 這樣論述:

人生被迫跨界,原來是信仰的移地訓練! 為了陪伴妻子孩子在異域工作與生活, 小老百姓神學家勇敢放棄生活舒適圈,展開北美新生活探險! 但是,當固定薪水不再、過往種種肯定逐一淡去, 明星高中籃球健將、頂大畢業新銳海歸、神學思考秀異作家 的光環時明時滅,還得在不熟悉的工地掙扎求生時, 如何不看自己是失意的魯蛇,而是神手中正在創造的傑作, 就成了最真實的挑戰── 原以為步入鋸刀、塗料、建築垃圾的工地現場後, 人生就此下放到職涯發展邊陲地帶, 作者卻意外發現不管是縱橫商場、教授提琴、寫書講道 或是離鄉背井的建築工作,都只是斜槓過程中的暫時風景;

而在職涯轉換,重作學徒的過程中, 看似不起眼的小人物開始透露出真實的存在感 , 自己未被肯定的潛力與特質,以及忽略的生命課題, 也一一浮現,這才發現離開舒適圈,放膽冒險的移地訓練, 是培養基督徒道成肉身DNA的寶貴動力, 且肯定我們的生命,是上帝不間斷施工的美好禮物!

國內外綠建築與校園空氣品質之探討

為了解決台大校園開車 的問題,作者黃姿綺 這樣論述:

近百年來,人類過度開發地球資源導致生存環境面臨嚴重破壞,綠建築在世界各國大力推動下快速增加。本研究以國內外綠建築案例與校園環境空氣電位為探討重點,分析國內外綠建築之差異性,及校園內環境空氣電位數值之比較。 本文分析國內外綠建築案例,分析後得知,英國貝丁頓社區除了一般綠建築設計手法之外,更設計提供居民不同永續生活型態的選擇,如步行取代開車、鼓勵共乘等,目的是對環境的衝擊降至最低。國內綠建築價格昂貴且尚未普及,較缺乏整體規畫,透過本研究分析適用,作為國內綠建築永續發展之參考。本研究以氧化還原電位測量儀,量測校園環境於不同時段之氧化電位數值。由建築物室內空氣品質改善之探討得知,春季之

氧化電位較夏季低約15.4%~21.5%,因此建築物夏季避免太陽直射,可以得到較好的空氣品質;校園戶外環境量測結果日變化均呈現低、高、低的現象,同樣都是早晨所測得之數值最低,到了中午氧化電位為一日高點,過了中午數值即慢慢下降,實驗結果顯示不管春季或夏季其趨勢是一致的;室內種植植栽也可使氧化電位降低,讓使用者感覺舒適;室內空間若開窗讓空氣產生對流,可使空氣氧化電位值降低11.2%~14.2%。因此,使用綠建築設計讓室內溫度降低並且多運用開窗使空氣對流,不僅能減少空調耗能,更能降低空氣氧化電位,讓居住者擁有健康舒適的建築環境。