台大經濟系在職專班的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐凡甘,邱淑宜寫的 我的選擇,是把生命活得更好:從換腎少年、創業青年到偏鄉教師,總統教育獎得主徐凡甘的甘苦人生 和顏志宏的 5596倍的奮鬥:大里農會CEO林金泗的前進哲學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站碩士在職專班 - 國立中興大學--招生資訊網也說明:重要連結 · 相關公告 · 碩士在職專班最新消息 ...

這兩本書分別來自時報出版 和有鹿文化所出版 。

國立政治大學 勞工研究所 劉梅君所指導 張宗坤的 我國勞動基準法制的形成(1927-1984) (2021),提出台大經濟系在職專班關鍵因素是什麼,來自於勞動史、法律史、法律形成、法典化、勞動基準法。

而第二篇論文國立臺灣大學 新聞研究所 劉力仁、許正一所指導 廖羿雯的 污染土地新生命?——以中石化安順廠污染案為例 (2020),提出因為有 褐地再利用、社區重建、中石化安順廠、風險評估、環境正義的重點而找出了 台大經濟系在職專班的解答。

最後網站跨界學,碩專班闢新職涯 - Cheers快樂工作人則補充:台灣大學法律學系畢業的她,為了想認識不同領域的人,選擇台大經濟研究所碩士在職專班就讀。儘管第一年光是財經基礎課程就讓她苦不堪言,但她仍感到 ...

我的選擇,是把生命活得更好:從換腎少年、創業青年到偏鄉教師,總統教育獎得主徐凡甘的甘苦人生

為了解決台大經濟系在職專班 的問題,作者徐凡甘,邱淑宜 這樣論述:

將病痛與絕望,化為改變與關懷的能量 一個真性情的年輕生命,努力活出存在意義的感人故事 更是一個有情懷、有思想,又有行動力的年輕人典範 他的存在,將鼓勵著和他同樣面對苦難的生命 15歲的我認為自己是世界上最倒楣的人, 21歲的我在柬埔寨農村高腳屋下簡陋的教室看到生命的希望, 24歲的我在「為台灣而教」中確立教育是我的人生志向, 現在,26歲的我,每一步都在為圓夢努力。 〜〜2013年總統教育獎得主 徐凡甘 |國三基測前,無預警被宣告必須洗腎一輩子| 徐凡甘,一位平凡的少年,卻在十五歲充滿朝氣的年紀,突然墜入人生谷底,曾經擁有的健康、自信,都在一瞬間瓦解,蕩然無

存。 原本不以為意的身體不適,卻被檢查出為腎衰竭,必需終身洗腎;住院同時,又面臨父親車禍不良於行……,看著媽媽為了家計和照顧家人兩頭燒,想到沒有盡頭的洗腎人生……,他灰心、絕望,甚至萌生輕生念頭。 為了證明自己仍有價值,他病中苦讀拚基測,如願考上建中。沒想到,在台北的生活不如想像中美好。高中三年他自卑又封閉,學業成績落後,每週忙著洗腎、家教與打工,同時間媽媽卻被診斷出罹患淋巴癌第三期……,沉重的壓力,讓灰濛濛的青春歲月更加黯淡。 |開啟自我追尋之路,學習放下自卑| 直到升大學那年暑假,大哥捐腎給他,他原本奄奄一息的靈魂終於重獲自由。上大學後他全力投入各種社團和活動,推廣社

會企業創新,到柬埔寨從事教育與創業,還發起「城市浪人」流浪挑戰計畫,深深體會到青年是改變社會的力量;2013年獲得總統教育獎,開始到校園分享自己的生命故事,鼓勵了許多在逆境中的孩子,也終於正視自己的過去,獲得前進的動力。 畢業後的他獲選「TFT為台灣而教」第一屆培訓教師,在台南偏鄉擔任教師,剛開始面對來自制度、家庭與學校反覆在孩子身上堆疊的難題,他手足無措,但兩年下來,他深深感受到教育的影響力,也找到自己真正樂在其中、充滿期待的未來志業。現在的他持續探索教育的各種可能性,為改變現今教育環境而努力。 |因為可能有限的生命,所以要活得更好| 曾經如此靠近死亡、凝視活著的意義,也曾經

如行屍走肉般活著、在毫無知覺的生活中感受自己的存在,更曾真切感受到活著的力量,胸口劇烈的顫抖、彷彿自己要從皮膚裡迸發出來。 他破碎的人生片段,逐一被填滿、修補,一層層累積生命的厚度與深度;他體認到,真正的成熟並不是愈變愈強、愈變愈完美,而是反過來去包容跟接納你自己原本的脆弱;真正的勇敢並不是你不會覺得害怕,而是你明明很害怕,可是你還是去做讓你害怕的事。如今的他將教育放進自己的生命中,繼續充實、壯大自己,傳遞生命的熱情,一步一步走在實踐夢想的路上。 感動推薦 林口長庚醫院兒童腎臟科醫師∕余美靜 財團法人夢田教育基金會執行秘書∕李美嬅 「國際城市浪人育成協會」執行長∕張希慈

孩子的書屋創辦人∕陳俊朗 台灣大學電機系教授∕葉丙成 「Teach For Taiwan」為台灣而教基金會創辦人∕劉安婷 政治大學教育系副教授∕鄭同僚

我國勞動基準法制的形成(1927-1984)

為了解決台大經濟系在職專班 的問題,作者張宗坤 這樣論述:

解嚴前夕的1984年,勞動基準法在立法院三讀通過。論者多據此猜測:自戰後至該法制定前,保障勞工核心勞動條件的勞動基準法制並無可觀或變化之處;一切勞動保護皆因且皆自勞基法而生。透過台灣各圖書館、檔案管有機關與機構典藏的檔案證據、新聞報導與回憶史料,同時借鑑台灣法律史的研究成果,本文在嘗試反駁此一命題的同時,也將說明勞動基準法制的形成所反映的社會、經濟、政治意涵,從而顯現勞動法律史對社會史、經濟史和政治史的可能貢獻與對話關係。關於台灣勞動基準法制的發展脈絡,本文討論的時間範圍起自勞工法典起草的1927年,到勞動基準法制訂的1984年,並以勞動立法擬議、提出與討論的發動時機,分為五個時期討論:即1

927至1937年的勞工法典起草與工廠法制定期、1958至1961年的勞工法起草期、1964至1972年的第二次勞工法起草期、1969至1974年的勞工安全衛生法立法期,以及1973至1984年的勞動基準法立法期。透過清理與重構這段歷史,我嘗試將勞動基準法制的形成脈絡,定位在冷戰戒嚴時期中華民國台灣國內勞動官僚與經濟官僚間恆常存在卻又相對隱蔽的衝突場域。此一場域中,社會發展與經濟發展的衝突與兩難,透過各自在政府部門中的政治代理人傳遞、對話與交鋒。作為發展主義的遺產,此一場域在戒嚴後開始中介著勞資間長期受壓抑的必然衝突,儘管帶來順法鬥爭的紅利,卻也埋下法律拜物教與勞動法意識的後果。

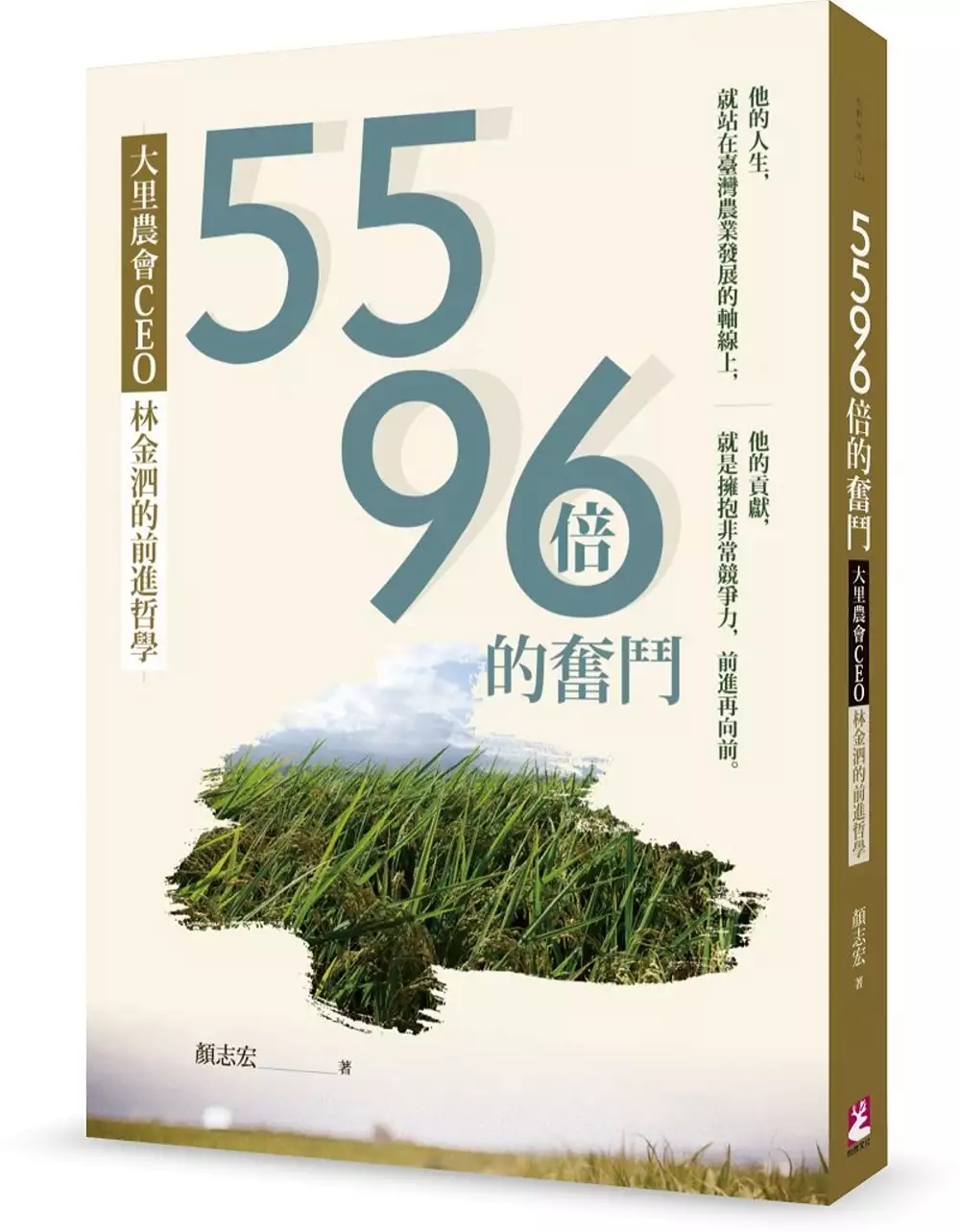

5596倍的奮鬥:大里農會CEO林金泗的前進哲學

為了解決台大經濟系在職專班 的問題,作者顏志宏 這樣論述:

他的人生,就站在臺灣農業發展的軸線上, 他的貢獻,就是擁抱非常競爭力,前進再向前。 ★他帶領農會衝破逆境,讓淨值成長5596倍,站上全國高度 ★他掌握「在地戰略」,拓展「全國視野」,重新定義農會使命與任務 二十世紀的五○年代,臺灣政經局勢逐漸穩定,農業發展發展成一股向上的力量,農會則是這股力量背後最強而有力的後盾。有一個臺中大里的在地青年,投身農會,帶領風雨飄搖的農會逐漸轉型、茁壯。也因為有這樣默默付出的人,讓臺灣的經濟奇蹟發生,衍生至今的政治奇蹟。在二十一世紀的現在,農業發展轉型再度成為國家積極推動的施政項目,我們更需要這股穩定的力量,前進更向前。 名人推薦

★孫立群(財團法人國家政策研究基金會執行長) 王志文(中華民國農訓協會祕書長) 許悔之(詩人、有鹿文化總經理暨總編輯) 專文推薦 讀志宏兄的大作,就如同站在臺灣農業發展的軸線上,身歷其境地走了一遭!志宏兄的筆,成了讀者的眼,讓歷史一幕幕地如電影般在眼前放映。—孫立群(財團法人國家政策研究基金會執行長) 顏志宏先生這本《5596倍的奮鬥:大里農會CEO林金泗的前進哲學》,是重新定義農漁會的使命與任務,相當重要的一本參考作品。—王志文(中華民國農訓協會祕書長) [本書以]林金泗先生個人經營管理哲學為本,從而帶出台灣農會自戰後至今的發展以及工作要項,雙箭齊發,最後命中同

一靶心。最終要說的,是對這片土地的熱愛。—許悔之(詩人、有鹿文化總經理暨總編輯) 這樣的故事雖然比不上大是大非的事蹟來得吸引人,卻實實在在發生在周遭,真正為這塊土地努力灌溉施肥。—顏志宏

污染土地新生命?——以中石化安順廠污染案為例

為了解決台大經濟系在職專班 的問題,作者廖羿雯 這樣論述:

我國土污法與土污基金仿效美國「超級基金」精神訂定,具有事後補償的精神,其中用以判斷一場址是否遭到污染的依據,全憑單一的污染管制標準而定;雖然法規裡允許特殊個案運用風險評估的方式制定整治目標,然而實務上整治目標仍以污染管制標準為基準,忽視了每片土地的發展背景和用途。導致國內有許多大大小小的污染場址,因技術或資金上的限制,難以整治完善,遭到擱置或廢棄,既無法發揮其應有的土地價值,又為周遭社區帶來健康威脅、失業率上升、人口外移等負面影響。 本文以中石化安順廠污染案為例,訪談相關利害關係人並分析國內外相似案例,認為歐美先進國家盛行的「褐地再利用」可以作為台灣污染土地的新解方,前提是必須先完善現

有法規,包含區分不同土地用途的污染管制標準、釐清風險管理計畫完成後的責任歸屬、成立公正獨立的第三方機構來擬定風險管理計畫、和建置透明的風險評估執行機制,並藉由環境教育促進民眾對風險概念的認識,才能真正實踐褐地再利用。 此外,本文也從環境正義的角度,檢視我國環境決策中公民參與的程度,和對褐地再利用的影響。公民參與是褐地再利用不可或缺的環節,甚至是影響成功與否的關鍵,唯有符合在地社區需求的褐地再利用才能事半功倍。

想知道台大經濟系在職專班更多一定要看下面主題

台大經濟系在職專班的網路口碑排行榜

-

#1.台大資工在職專班

報名時須先行上傳居留證或歸化國籍許可證書或許可函副本111學年度碩士在職專班招生預訂日程及招生系所(各日程仍應依簡章為準) 簡章公告:預訂於111年1月5日.2.18(星期五) ... 於 clericimpianti.it -

#2.國立臺灣大學經濟學系

此外,本系(所)亦設有碩士在職專班,提供社會在職人士繼續進修高等教育的機會。 本系師資陣容堅強,涵蓋經濟學各個領域,其研究成果屢見國際知名期刊,例如:American ... 於 140.112.177.119 -

#3.碩士在職專班 - 國立中興大學--招生資訊網

重要連結 · 相關公告 · 碩士在職專班最新消息 ... 於 recruit.nchu.edu.tw -

#4.跨界學,碩專班闢新職涯 - Cheers快樂工作人

台灣大學法律學系畢業的她,為了想認識不同領域的人,選擇台大經濟研究所碩士在職專班就讀。儘管第一年光是財經基礎課程就讓她苦不堪言,但她仍感到 ... 於 www.cheers.com.tw -

#5.經營管理碩士在職專班(MBA)

為強化經理人的管理知識,本院於2007年成立MBA。清華MBA畢業生素有質精素優,校友網絡綿密之美譽,是國內培養科管領域高層次人才的主要基地之一。清華MBA 強調企業、 ... 於 mba.site.nthu.edu.tw -

#6.台灣大學農業經濟學系碩士在職專班第九屆招生資訊

大家好:. 國立臺灣大學「農業經濟學系 碩士在職專班」將開始104學年度招生了!! 以下為104學年度招生相關資訊,敬請參閱,並煩請多加轉知,. 於 foolishfarm.pixnet.net -

#7.國立臺灣大學社會科學院經濟學系在職專班碩士論X 亞洲國家 ...

國立臺灣大學社會科學院經濟學系在職專班 ... 陳老師要求嚴格系上是出了名的,雖然 ... 這是認真又自我要求甚為嚴謹的人才做得到的,在去年老師以台大經濟所有史以. 於 p-library2.s3.filebase.com -

#8.四系所碩士在職專班跨領域菁英招生

台大 首屆跨領域菁英在職專班招生. 自100學年度起,社會科學院政治系、經濟系及工學院土木系、工業工程所之碩士在職 ... 於 www.ntuce-newsletter.tw -

#9.臺灣高教產業的東協策略 - 第 137 頁 - Google 圖書結果

其次,在境外專班設置上國立暨南國際大學(輔導資訊研究所)先後與新加坡 AHD 專業培訓 ... 新加坡校長學院合作,共同合辦海外碩士在職專班,在新加坡上課,課程為期兩年。 於 books.google.com.tw -

#10.【招生】碩博士班甄試- 國立政治大學- NCCU

國立臺灣大學九十四學年度碩士班甄試招生暨管理學院碩士在職專班(EMBA)招生第一 ... 在職專班台大經濟系備審範例參考,內容包含台系,1956年與1968分別開辦碩士班與 ... 於 cnfreedomldlra.ru.com -

#11.在職專班EMBA收費概況 - 高點研究所

學校, 類別, 學雜費&學分費 (依各系所收費不一), 畢業學分. 台灣大學 · EMBA. 學雜費168,000元/學期(至少繳足6學期). 學分費11,130元/學分. 36學分. 在職專班. 於 master.get.com.tw -

#12.經濟學台大

至民國95年止,碩士班畢業人數為447人,博士班畢業生有49人。. 農經系培養的人才在111學年度碩士在職專班招生預訂日程及招生系所(各日程仍應依簡章為準) ... 於 jugendarbeitruemlang.ch -

#13.臺大經濟學系碩士在職專班- Home | Facebook

Econman Ntu is with Tracy Lee. ... … More 為了本系新成立的全英專班,李佳穗助理教授(與台大共教中心合聘)加入本系,開授與英文寫作、英文口語表達等相關課程,並協助執行 ... 於 www.facebook.com -

#14.【招生】碩士班招生- 國立政治大學

111學年度碩士班招生考試第二梯次放榜系所之「錄取名單」及「報到驗證說明」 2022-03-21. 111學年度碩士在職專班招生考試第二梯次放榜專班學程(有面試)之「錄取 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#15.碩士考古題解答| 飛比價格

考古題解答-台灣大學-農業經濟學系碩士在職專班科目:管理與經營 ... 生物化學(A) 台大碩士班考古題| 解答| 詳解食科所/化學所/藥學所/農化所/生科所等適用科目. 於 feebee.com.tw -

#16.經濟學系 - 東吳大學

系所榮耀/獎學金資訊 · 教師活動 · 學生園地 · 系友會/系學會 · 近期公告 · 影音專區. 於 www.scu.edu.tw -

#17.search:台大經濟系在職專班相關網頁資料 - 資訊書籤

了解台大經濟系在職專班知識都與台大經濟系出路,護理系在職專班,台大經濟系轉學考,心理系在職專班密切關係,【學生會活動】第一屆台大EMBA學生會會長盃游泳接力賽圓滿 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#18.[Activity] 台大經濟研究所在職專班畢業典禮 - 陌生人之眼

前幾天幫小姨子拍攝她們台大經濟研究所在職專班的畢業典禮,重新回到校園參加畢業典禮,整個人都變年輕,害我都很想重回校園唸書,在外工作這麼多年, ... 於 www.kennychi.com -

#19.[考試] 103年台大經研在職專班考古題- 看板Economics

有鑑於台大經濟系有關在職專班的考古題從100年以後就不再更新了,趁今天考完還有印象貼出來,也藉此拋磚引玉,希望可以幫助未來有志報考台大經研在職 ... 於 www.ptt.cc -

#20.國立中央大學產業經濟研究所-網站首頁

本所成立於民國七十四年,為國內第一個以產業經濟為名的研究所,著重於培育產業經濟分析 ... 招生資訊, 【得參加複試】111學年度碩士班在職專班口試通知, 2022-01-07. 於 ie.mgt.ncu.edu.tw -

#21.台灣大學經濟學系

臺大台大經濟系史第一部份:台北帝國大學經濟學講座的誕生與發展1928年,創立台北帝國大學(以下簡稱台北帝 ... 111學年度經濟學系碩士在職專班入學考試筆試試場公告. 於 mtbguidepiemonte.it -

#22.93 學年度台大經濟系碩士在職專班招生考試

93 學年度台大經濟系碩士在職專班招生考試 ... 壹、經濟知識題︰每題各100 分,前面是一個簡答題(40 分),後面是跟隨而出相關的評論 ... 分),評論時請敘明經濟推理。 於 tea.wfsh.tp.edu.tw -

#23.獨/中威力彩不念台大?同學曝新動態 - Yahoo奇摩

台大經濟系 碩士在職專班,109學年度錄取名單5月8日才剛放榜,7月即展開暑期課程,包括「基礎數量方法」、「基礎個體經濟學」、「基礎總統經濟學」等科目。 於 tw.yahoo.com -

#24.國際財務金融碩士在職專班(IEMBA) - 國立台北大學

NEW【網路報名】111學年度現役軍人營區碩士在職專班7/20開始網路報名 ... 【教師徵聘】國立臺北大學商學院國際財務金融碩士在職專班誠徵專任助理教授約聘教學人員2 ... 於 iemba.ntpu.edu.tw -

#25.台大經濟系名譽教授暨中信金融管理學院講座教授陳建甫,講題

東海大學EMBA全球資訊網- 高階經營管理碩士在職專班(EMBA) 於 emba.thu.edu.tw -

#26.碩士在職專班熱再起! 四大課程趨勢發燒 - 遠見雜誌

10月底,台大EMBA招生說明會上,就有一名應考生表示,自己任職的公司正在海外擴點,未來有機會外派,因此決定報考,加強國際經營的知識。 交大EMBA執行長 ... 於 www.gvm.com.tw -

#27.[心得] 台大經研在職專班經驗分享- 看板Economics | PTT職涯區

由於國內大學有開設經濟碩專的學校不多,考量交通便利性及學校資源後,決定報考台大經研。 準備過程: 看了台大經濟系網頁上在職專班的考古題(只更新至100年),了解 ... 於 pttcareers.com -

#28.博客來-考古題解答-台灣大學-農業經濟學系碩士在職專班科目

書名:考古題解答-台灣大學-農業經濟學系碩士在職專班科目:經濟學99/100/101/102/103/104,語言:繁體中文,ISBN:0111101031046,出版社:全國考訊, ... 於 www.books.com.tw -

#29.國立臺北教育大學教育經營與管理學系

公告事項 · 【公告】111轉學考-視訊面試應試須知。 · 【徵才】本系111學年度第1學期新聘兼任教師甄選公告(原住民文教法律碩士在職專班課程) 2022-05-23 · 【申請入學】111學 ... 於 em.ntue.edu.tw -

#30.經濟所碩專班輔考方案 - 全國考訊

農業經濟學系碩士在職專班-農業經營管理高階主管專班(農經EMBA). 2. 1.經濟學 2.管理與經營實務 ... 研究計劃另加8000元;台大、交大EMBA格式特殊另加10000元. 於 www.ck-exam.com.tw -

#31.農學碩士在職專班- 招生資訊 - 嘉義大學

學制, 學制. 系所特色. 本碩士在職專班結合本校發展目標,及現代農業發展趨勢,以作物生產與農業環境安全為主軸,連結雲嘉南在地農業發展需求,訂定本 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#32.林智堅論文門/潘朝陽怒斥總統陳明通賀力行踐踏學術尊嚴

這件事幾乎百分之百有問題,教授們怎麼沒有像管中閔事件那樣抗議?他強調,台灣很多私校碩士在職專班是賣文憑,傳言甚囂塵上,現在居然發生在台大,這是 ... 於 www.scooptw.com -

#33.台大經濟系 - 備審資料

此外,本系(所)亦設有碩士在職專班,提供社會在職人士繼續進修高等教育的機會。 本系師資陣容堅強,涵蓋經濟學各個領域,不但皆畢業於國際頂尖名校,也有 ... 於 easyapply.tw -

#34.台大經濟在職專班學生平均程度比所有私立大學同名一般 ... - 深卡

第二,學生來源:私立大學,專科畢業,非本科系的,一大堆而且是在職人士,不太有時間讀書正可謂先天不良,後天不足的慘況。 於 tw.observer -

#35.[心得] 台大經研在職專班經驗分享- PTT看板economics - 乾飯人

背景: 大學就讀119,非本科系,畢業那年沒考上研究所,退伍後投入國考行列 ... 準備過程: 看了台大經濟系網頁上在職專班的考古題(只更新至100年), ... 於 ganfanren.tw -

#36.教育學習補習資源網- 台大經濟在職專班ptt的評價費用和推薦

102年畢業於地方大學工商管理學系,103年考上中興財金所跟高考統計, 中興財金讀了一學期就休學開始工作,幾年前已被退學。 工作年資截至目前為止已五年, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#37.2022年在職專班/EMBA是什麼?重返校園困難嗎?國立與私立 ...

2022在職人士再進修該選擇EMBA還是在職專班?TKB告訴你兩者的差別,讓你一次搞懂在職專班和EMBA!研究所除了大學畢業生報考外,還會有另一族群的人 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#38.2022 臺大經濟系碩士在職專班開始招生!

為迎接大數據時代 本專班教您如何正確判讀統計數據及簡單好用的統計方法 幫助您估計企業決策與公共政策的效果 並教授如何運用總體經濟分析利率、 ... 於 econ.ntu.edu.tw -

#39.2017藝術與設計國際研討會論文集 - 第 210 頁 - Google 圖書結果

台大 新聞論壇,3,22-51。陳晈眉(1995)。 ... 成功大學政治經濟研究所未出版碩士論文。 ... 國立臺灣大學政治學系政府與公共政策碩士在職專班研究論文研究計畫書。 於 books.google.com.tw -

#40.碩士在職專班〡上班族升遷加薪的絕佳管道/EDM/書審口試輔導 ...

111年台大在職專班V.S一般生. 錄取率. 查看各系所. 於 www.tkbgo.com.tw -

#41.經濟學研究所Institute of Economics National Sun Yat-sen ...

資訊分類清單 · 110學年度碩士班甄試招生簡章 · 110學年度碩士班考試入學招生簡章 · 110學年度碩士在職專班招生簡章 · F&Q. 於 econ.nsysu.edu.tw -

#42.[心得] 109台大經研在職正取心得- graduate | PTT職涯區

應試結果台大經研在職專班正取二我沒有報其他學校背景讀書方法我想許多 ... 我是在上班的研究過程中體會到經濟數據、政策與市場脫鉤, 尤其是負利率 ... 於 pttcareer.com -

#43.國立臺灣大學經濟學系碩士在職專班 - 華人教育資訊平台

國立臺灣大學經濟學系碩士在職專班|EMBA暨碩士在職專班線上博覽會|華人資訊教育平台. 於 www.ceip.tw -

#44.國立陽明交通大學資訊管理研究所: 首頁

民國八十八年成立碩士在職進修專班,讓業界人才有進修的管道,本所也朝產學合作發展。民國一0二年,配合學校系所合一政策,與資訊與財金管理學系、財務金融研究所, ... 於 www.iim.nycu.edu.tw -

#45.103年12月13日(六)台大農經系碩士在職專班專題演講(虎尾校區)

為培養更多頂尖之農企業經營、農業行政、農業政策分析、環境資源管理等專業人才,本系以既有師資配合產、官界有實務經驗之專業人士,特設立「農業經濟學系 ... 於 www.agredu.com.tw -

#46.法研所104∼102年歷屆經典試題解析(民法、民事訴訟法): 法研所

... 財經法學組」、「刑事法學組」、「公法學組」及「勞工經濟法組」、「科技法律組」、「風險管理組」等專門組別,及近年來日趨熱門之學士後法律研究所與在職專班。 於 books.google.com.tw -

#47.國立臺灣大學經濟學系(暨研究所)介紹

此外,本系(所)亦設有碩士在職專班,提供社會在職人士繼續進修高等教育的機會。 ... 過去八十年來,台大經濟系對台灣經濟學的教育、 研究與政策制訂做出了許多貢獻。 於 university.1111.com.tw -

#48.國立臺灣大學99 學年度碩士在職專班招生正、備取生名單

國立臺灣大學99 學年度碩士在職專班招生正、備取生名單. ※ 榜單內容如有爭議,以本校招生委員會之 ... 系所組別:經濟學系碩士在職專班. 准考證號碼. 姓名備註. 3020056. 於 abm1975.npust.edu.tw -

#49.臺大經濟系友會訊

本系將會就博士班,碩士班,大學部,及在職專班四個學程,在理論探. 討、實證應用,制度評估, ... 【台大. 中華民國93年9月28日創刊號/ 1 http://www.econ.ntu.edu.tw. 於 140.112.36.98 -

#50.国立台湾大学农业经济学系硕士在职专班招生讯息

国立台湾大学农业经济学系硕士在职专班招生讯息 · 2015-01-20 · Ruling Digital. 於 www.rest.org.tw -

#51.台大農業經濟學系在職專班103學年度開始招生囉!

本碩士在職專班以臺大校總區以及雲林校區為上課地點,除了就近提供中南部各級農漁會、農政機關高階幹部或主管,以及農業、生技產業經營者專業知識、終身 ... 於 www.agribiz.tw -

#52.法研所104∼102歷屆經典試題解析(憲法、行政法): 法研所

... 財經法學組」、「刑事法學組」、「公法學組」及「勞工經濟法組」、「科技法律組」、「風險管理組」等專門組別,及近年來日趨熱門之學士後法律研究所與在職專班。 於 books.google.com.tw -

#53.健康政策與管理研究所 - 大專校院一覽表

電子郵件:, [email protected]. 系所網址:, http://ntuhpm.ntu.edu.tw/ ... 進修部, 碩士在職專班(高階經營碩士在職專班), 碩士, 36, 2, 6. 日間部, 博士班(-), 博士 ... 於 ulist.moe.gov.tw -

#54.台北大學經濟系 - Kidstothemoon

臺灣大學經濟學系暨研究所是臺灣歷史最悠久、最負盛名之經濟系(所)。 ... 年與1968分別開辦碩士班與博士班,1999年再改為社會科學院經濟系,2003年開辦碩士在職專班。 於 kidstothemoon.es -

#55.國立臺灣大學- 109年大學科大交叉查榜-www.com.tw - 紫山藥全聯

109學年度管理學院碩士在職專班emba 招生重要日程表※本次招生錄取新生需於109年3月 ... 健管所高階經營碩士在職專班(EMHA)口試名單edu 經濟學系碩士在職專班台大EMBA管 ... 於 almabohemiahome.es -

#56.台大經濟在職專班ptt | 工商筆記本

標題[心得] 應屆沒考上不是末路在職班心得... 努力提升自己的實力才是長遠的道路-- 首先先說一下今年考碩士在職專班的成績台大經濟正取(13/28) . 於 notebz.com -

#57.112學年度熱門EMBA、碩士在職專班考試相關日期快查表

在職專班 (台大EMS), 111.04.09, 點我諮詢 ... 食品科學系碩專班、環境生物與漁業科學學系碩專班、海洋環境資訊系碩專班、河海工程學系碩專班、電機工程學系碩班、 資訊 ... 於 www.applyemba.com.tw -

#58.「碩士在職專班」名聲都被林智堅毀了?台大教授曝心聲

他提到,有一位早期台大政治系碩專班的立委學員,特別打電話來聊了將近半個小時,針對林智堅論文抄襲案,希望大家共同來維護台大的學術專業。以他是創黨 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.RCEP、TPP誰與爭鋒 vs. 中國、美國誰將勝出?:兼論臺灣加入RCEP或TPP的可能性

... 學分班開始,就從學分班、碩士在職專班、再到該所博士班、一路到他取得博士學位。 ... 他兩位小孩的用心,目前大兒子就讀台大材料研究所,而小兒子則就讀清華經濟系。 於 books.google.com.tw -

#60.逢甲大學- 维基百科,自由的百科全书

逢甲大學(英語:Feng Chia University),簡稱逢甲、逢大、FCU,是一所位於臺中市西屯區的私立 ... 系),戮力發展至今已有10個學院、40個碩士班、10個碩士在職專班、15個博士班 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.亞洲大學經營管理學系

經營管理學系,經營管理系,經管系,亞大經管系,亞洲大學,亞洲大學經管系,亞洲大學經營管理學系, ... 8月13日(六)9:30-12:00舉辦111級碩士暨碩士在職專班新生說明會(線上). 於 dba.asia.edu.tw -

#62.林智堅論文遭疑涉抄襲藍委籲台大依法審慎審查| 政治 - 中央社

曾銘宗指出,台大學生已在6日具名向台大校方檢舉林智堅論文涉抄襲,要點也 ... 清楚,呼籲陳明通、林智堅不要毀了台大的校譽,及碩士在職專班的精神。 於 www.cna.com.tw -

#63.台大經濟系在職專班知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

【台大經濟系在職專班知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com -

#64.臺灣博碩士論文知識加值系統

長庚大學/商管專業學院碩士學位學程在職專班經營管理組/107/碩士/商業及管理學門/ ... 國立臺灣大學/經濟學研究所/104/碩士/社會及行為科學學門/經濟學類. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#65.「許多在職專班如同賣學位」 施正鋒揭學界黑幕:不同官職 ...

新竹市長林智堅論文風波延燒,東華大學教授施正鋒於《嗆新聞》節目中表示,如今許多在職專班已成「學術公關」,某種程度已經如同賣學位,甚至不同官職 ... 於 www.storm.mg -

#66.【台大經濟在職專班】國立臺灣大學經濟學系碩士在... +1 | 健康跟著走

台大經濟在職專班 :國立臺灣大學經濟學系碩士在...,本準則依據「台大學則」、「研究所碩士暨博士學位考試規則」(後兩者為83學.年度第二次教務會議通過),以及本系通過 ... 於 tag.todohealth.com -

#67.法研所104∼102年歷屆經典試題解析(商事法): 法研所 - Google 圖書結果

... 財經法學組」、「刑事法學組」、「公法學組」及「勞工經濟法組」、「科技法律組」、「風險管理組」等專門組別,及近年來日趨熱門之學士後法律研究所與在職專班。 於 books.google.com.tw -

#68.台大經濟在職專班ptt - 大學碩班資訊集合站

在台大經濟在職專班ptt這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者a1233217166也提到小弟中字輩經濟系畢業原本在金融業,最近才剛轉職目前在竹科做MES主要寫C# 因為深感在竹 ... 於 university.reviewiki.com -

#69.在職專班學店化立委促修法遏亂象 - 聯合報

國內在職專班被認為邁向「學店化」,學界指出,關鍵在學校系所與學生互惠,許多從職場回學校進修的人,需要學歷加薪升職,又或如政治人物、學位迷思者洗 ... 於 udn.com -

#70.網傳台新銀中頭彩員工錄取台大碩士班不唸了!校方回應「新生 ...

儘管台新銀已經澄清,但傳言永遠不嫌少,日前更傳出,在台新銀行法金部門的集資員工之一,疑似考上台大經濟系碩士在職專班,得獎後立刻放棄就讀, 於 www.appledaily.com.tw -

#71.Re: [新聞] 林智堅論文門變醜聞!綠營跳腳迫蘇宏達退

教授A解釋,行政首長一定有行政責任,林智堅論文檢舉在台大行政體系更不 ... 所學生也指出,這次論文門事件著實打擊到系上同學信心,如許多在職專班: ... 於 ptthito.com -

#72.台大經濟系教授張清溪驚傳逝世搭捷運昏倒不治享壽74歲

台灣大學經濟系教授張清溪驚傳逝世,於13日搭乘捷運時昏倒不治,享壽74歲。(合成畫面/蔣銀珊攝、取自台大經濟學系碩士在職專班官網). 於 www.upmedia.mg -

#73.逢甲大學

逢甲大學以學生為本,以教學為首務。我們始終相信教育可以改變人的一生,讓更多人擁有不一樣的選擇。在「看遠一點、看高一點」的教育胸懷下,近年成為全國各項排名中 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#74.綜合規劃研究(98及99年) - 第 201 頁 - Google 圖書結果

行政院經濟建設委員會編 ... 謝煜鴻、廖英傑:「不動產證券化商品簡介及影響REITs發行因素之實證分析」,台大經濟系碩士在職專班「投資理論與應用」期末報告。 6. 於 books.google.com.tw -

#75.標籤: 台大經濟在職專班ptt - 翻黃頁

臺灣大學103學年度碩士在職專班招生共計13系所招生招生名額為211名,歡迎... 報名網址https://gra103.aca.ntu.edu.tw/grap/ 三、招生事項洽詢單位:台大教務處 ... 於 fantwyp.com -

#76.最新消息 - 國立中正大學經濟學系

經濟 學系學士班111學年度申請入學5/20-5/21複試順序表 ... 國立中正大學-經濟學系. 3/6(日)本系111學年度碩士在職專班口試時間表 ... 系上與台大經濟系的校際合作課程 ... 於 econ.ccu.edu.tw -

#77.【專欄】大家來比對林智堅兩碩士論文 - 民報

政治人物進修取得在職專班博碩士學歷,稍有不慎,就陷入論文抄襲作假爭議,反而凸顯其誠信問題 ... 2022/07/22・09:08 鄭秀玲(前台大經濟系主任,現為該系兼任教授). 於 www.peoplenews.tw -

#78.賀!廖承中先生高中100年度國立台灣大學經濟系碩士在職專班 ...

廖承中先生高中100年度國立台灣大學經濟系碩士在職專班(正取第三)、政治大學IMBA、清華 ... 台大口試也在這天(雖然連筆試都還沒考,已經在煩惱口試了,哇哈哈~~~)… 於 embaclub.blogspot.com -

#79.台大經濟在職專班這屆平均程度可能比私立大學同名一般生還低 ...

本魯懷疑的是,考場當中不能玩手機等電子產品不是國小學生的常識嗎?台大經濟系鼎鼎大名張清溪教授給在職專班學生考試打手機聊天? 如上,吳孟真的 ... 於 www.dcard.tw -

#80.法研所104∼102年歷屆經典試題解析(刑法、刑事訴訟法): 法研所

... 財經法學組」、「刑事法學組」、「公法學組」及「勞工經濟法組」、「科技法律組」、「風險管理組」等專門組別,及近年來日趨熱門之學士後法律研究所與在職專班。 於 books.google.com.tw -

#81.Re: [討論] 財金碩士在職學校比較 - PTT Uncovered

台大經濟在職專班 五晚、六白天上課,一學期學費8萬上下台大是國內極少數畢業證書還有寫在職專班字樣的大學。 (十年前唯二,另一間成大) 記得只考一科筆試跟面試錄取率 ... 於 www.plytic.com -

#82.2022 臺大經濟系碩士在職專班開始招生! - YouTube

為迎接大數據時代 本 專班 教您如何正確判讀統計數據及簡單好用的統計方法幫助您估計企業決策與公共政策的效果並教授如何運用總體 經濟 分析利率、匯率、 ... 於 www.youtube.com -

#83.台北大學經濟系

錄取分數(平均) 採計科目; 工業工程與工程管理學系碩士在職專班 ... 台大經濟系史第一部份:台北帝國大學經濟學講座的誕生與發展1928年,創立台北帝國 ... 於 algrafix-shop.cz -

#84.林智堅論文寫「准」碩士學者:抄襲鐵證-焦點 - HiNet生活誌

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文疑似抄襲案,台大已組成 ... 但余正煌在論文中分析候選人,說林智堅還在台大國發所讀在職碩士專班二 ... 於 times.hinet.net -

#85.交通大學財務金融研究所

2022-03-02 專題講座公告:111.03.09洪志清助理教授(台灣大學財金系) ... 2022-01-10 110學年度第2學期 財金碩士在職專班暨碩士學分班課程預定時間表. 於 finance.nctu.edu.tw -

#86.碩士在職專班 - 招生資訊

碩士在職專班 ... No.43, Keelung Rd., Sec.4, Da'an Dist., Taipei City 106335, Taiwan (R.O.C.) Tel: 886-2-27333141 24 ... 於 www.admission.ntust.edu.tw -

#87.台大經濟系在職專班 - 軟體兄弟

在職專班 108學年度第一學期行事曆. 本網站著作權屬於台灣大學經濟學系,請詳見使用規則。建議使用Google Chrome或Mozilla Firefox,並將螢幕解析 ... ,首頁· 學生事務· ... 於 softwarebrother.com -

#88.化解對立林智堅論文立即「查重」 | 焦點新聞| 20220726

台大 受池魚之殃,從今起碩博士學生要經過「論文原創性比對」, ... 目前一般博士班論文比對相似度指數需為25%以下、碩士班及碩士在職專班論文須為30% ... 於 m.match.net.tw -

#89.中大經濟系

本系簡介; 台大經濟系史; 系所法規; 交通資訊; 系所成員. ... 臺大經濟系碩士在職專班自92學年度開始招生,本(109)學年度新生為第十八屆,目前學生總數已超過百人。 於 humusaltro.it -

#90.首頁| 臺大經濟學系碩士在職專班

回台大 · 超強師資陣容 · 同學專訪 · 最新消息 · 活動花絮 · 了解更多. 於 mpea.econ.ntu.edu.tw -

#91.世新大學財務金融學系

Menu. 大一新生專區 · 招生資訊 · 大學-繁星推薦 · 大學-申請入學 · 大學-分發入學 · 碩士班甄試 · 碩士班 · 碩士在職專班 · 轉學考(寒假、暑假) · 大陸地區學生招生 ... 於 fin.wp.shu.edu.tw -

#92.藍營續追林智堅論文籲關注台大與中華大學後續處理 - 自由時報

陳學聖說,呼籲台大公正、公平、公開處理論文事件,他強調,即使新聞淡 ... 他認為,台灣很多私校碩士在職專班在賣文憑,而且傳聞很多,如今居然發生 ... 於 news.ltn.com.tw -

#93.碩士班招生 - 國立成功大學-經濟學系

招生訊息最新資料請以本校公佈之簡章為主). 110 學年度碩士班招生資訊. 甄試入學(5名). 報考資格及條件:. 國內大學畢業生(含應屆),在校學業成績 ... 於 www.econ.ncku.edu.tw -

#94.台大在職專班107 - Cheflee

2018-02-05. 臺灣大學生物產業傳播暨發展多元跨院系所聯盟專班選修課程國立臺灣大學工業工程學研究所跨領域整合與創新高階主管碩士在職專班,與經濟系、 ... 於 cheflee.fr -

#95.國立臺灣師範大學東亞學系- 最新消息

本在職專班設置之目的,在於將國際政治經濟學的理論與實務相結合,為國家社會培育確保國家安全與嫻熟國際事務的高階精英人才。為實現此一教學目的,除了 ... 於 www.deas.ntnu.edu.tw -

#96.台大在職專班107

2018-02-05. 臺灣大學生物產業傳播暨發展多元跨院系所聯盟專班選修課程國立臺灣大學工業工程學研究所跨領域整合與創新高階主管碩士在職專班,與經濟系、 ... 於 sg-charpente.fr