台大腳踏車規定的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦大衛.藍普頓寫的 中國夢:從鄧小平到習近平 和柯文哲的 生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練都 可以從中找到所需的評價。

另外網站T - 台南無痛洗牙也說明:... 羅宋湯詹姆士 · 羅巧倫台大法律 · 羅巧倫姐姐 · 羅巧倫結婚了嗎 · 羅德鋼鐵人 ... 美利達fb20 · 美利達折疊腳踏車 · 美利達折疊車 · 美利達腳踏車價格 · 美劇bt ...

這兩本書分別來自遠流 和商周出版所出版 。

國立澎湖科技大學 行銷與物流管理系服務業經營管理碩士在職專班 楊崇正所指導 王宇東的 台灣工具機產業鏈發展與全球化接軌之研究 (2018),提出台大腳踏車規定關鍵因素是什麼,來自於工具機、工業4.0、自動化、智慧化、五缺。

而第二篇論文國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 黃銘傑所指導 張君任的 維持轉售價格規範於我國公平交易法上之定位 (2013),提出因為有 維持轉售價格、當然違法、合理原則、經濟分析、公平競爭的重點而找出了 台大腳踏車規定的解答。

最後網站環保局廢棄腳踏車 - Traversed則補充:台大腳踏車規定 ,大家都在找解答。2019年9月18日— 為維護校園內停放空間整齊清潔,本組依校園交通管理要點第19點之規定,清理校內廢棄自行車,清理前7日逐 ...

中國夢:從鄧小平到習近平

為了解決台大腳踏車規定 的問題,作者大衛.藍普頓 這樣論述:

鄧小平為走入西方世界而啟動改革開放, 習近平則以「中國夢」的設計師角色強勢崛起! 「二十一世紀是中國人的世紀!」許多人都聽過這句話,在近四十年前鄧小平啟動改革開放的時候,全世界──包括中國在內──都不相信中國有一天能與美國平起平坐。 如今,中國崛起已經成為不爭的事實,但繼之而來更大的問題則是:中國的國際地位日益上升,中國在全球的利益日益增長,中國內部的矛盾加劇,領導人掌握的權力相對薄弱。中國能否化解內部不斷蓄積的問題?中國能否規範自身的對外行為,負起大國應負的責任? 要釐清、甚至解決這些問題,就得瞭解中國過去有什麼樣的領導人?他們種了什麼樹?留下什麼問題?目前掌權的中國領導人

面對什麼樣的局面?他們要如何與愈來愈複雜、愈來愈多元化的社會互動? 藍普頓教授在2013年出版《從鄧小平到習近平》時,世人對習近平仍有些陌生,2019年的增修版再回顧,習近平上台後的集權程度更甚過往。其加強列寧主義的內部治理方法、強悍的外交政策行為,以及「黨領導一切」的「習近平新時代中國特色社會主義思想」,讓改革開放之路出現歧異。 這樣的變化,臺灣首當其衝;而亞洲是否趨於動盪,中美關係能否走向和緩,關鍵也繫於此。 作者簡介 大衛‧藍普頓 David M. Lampton 霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)高等國際研究學院(Sch

ool of Advanced International Studies)教授、中國研究中心主任。曾任美中關係全國委員會(National Committee on United States-China Relations)執行長。藍普頓教授也是美國亞洲研究局和威爾遜國際中心(Woodrow Wilson Center)頒發的施伯樂獎(Scalapino Prize)的首位獲獎者。 著作包括《中國力量的三面──軍力、財力和智力》(The Three Faces of Chinese Power: Might, Money, and Minds)、《同床異夢》(Same Bed, Di

fferent Dreams; Managing U.S.-China Relations, 1989-2000)、《改革時期中國外交安全政策的制定》(The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform)。 譯者簡介 林添貴 政大外交系、台大政治系及研究所畢業,歷任企業高階主管及新聞媒體資深編譯。一直以透過國外觀點啟發台灣的心情來翻譯,譯作超過百本,包括《蔣介石與現代中國的奮鬥》、《台灣的未來》、《一山二虎:中日關係的現狀與亞太局勢的未來》、《未知的海峽:兩岸關係的未來》、《信任革命》、《恐懼:

川普入主白宮》、《為一般人而戰》等。 增修版序 導 言 第一章 革命的演進 第一部 廣角鏡下的中國 第二章 治理與領導 第三章 決策 第四章 世界 第二部 特寫中國 第五章 夢魘 第六章 軍人與文人 第七章 中國式談判 結論:走在車前燈之前 附錄:在中國進行訪談註釋 導言 毛主席偉大,在於他帶給中國統一和獨立。鄧小平同志偉大,在於他把中國帶向改革開放;江澤民同志則讓人民過正常生活。從前,我小時候,長輩告誡我,不要犯政治錯誤;現在我可以告訴我家小孩,在學校好好念書,將來可能成為百萬富翁。現在的環境自由、輕

鬆多了。現在的人喜歡去看電影《鐵達尼號》,有個婦人看了九次,每次都流淚。享受日常生活,這是新主意。從前,我們必須講為群眾貢獻。但是我們來到世界是要享受短暫的生命。對中國人來講,能過正常生活很重要。文革時我是紅衛兵,我女兒聽了很驚訝,說我過去是土匪。在我家裡,成長期間,每一餐飯開飯前,當著牆上掛著的毛主席照片,我們要背毛語錄。現在回想起來,幹那種蠢事,實在好笑。──某特殊活動的秘書長,二○○三年七月,北京 這本書以對中國領導人五百五十八次訪談筆記、田野調查,以及無數的文件做為基礎,把鄧小平一九七七年復出掌權以來中國不同尋常的進程人性化,檢視中國的國內政治、對外關係、天災人禍、文武關係和中國

式談判。本書揭露中國領導人感受到的人之挫折、讓他們夜不成眠的夢魘,以及他們面臨挑戰規模之龐大。挑戰的範圍包括從符合日益升高的政治期望和維持經濟繼續增長,到提供人民可以呼吸的空氣和喝瓶裝水,並確保世界了解北京國勢日盛並不是威脅。在二十一世紀的第二個十年,中國處於與一九七七年迥然不同的政治空間。今天,領導人較為弱勢、社會和官僚的分化擴大、社會和利益團體的力量愈來愈大,使得相形落後的政治制度能與改變中的世界愈來愈和諧,乃是最核心的挑戰。 中國自一九七七年以來無可倫比的成長和社會變遷,構成一個重大問題。「中國政府將可以在未來控制其本身對內及對外的行為嗎?」如果不行,對中國、對世界的前程都會遇上重

大困難。是否能夠繼續維持控制這個問題,部分答案繫於中國過去有什麼樣的領導人?將來會出現什麼樣的領導人?中國領導人傳達給其人民和世界是什麼樣的願景、而它們會是如何改變?這些領導人將如何與他們要治理的愈來愈複雜、愈來愈多元化的社會互動呢?中國的多元主義會愈來愈固定在愈來愈普世化的體制、法律、規章和倫理模範之中嗎? 在世界事務中,領導人可以起極大的作用。他們的行為植基在個人與團體經驗、國內經濟/社會/政治勢力、體制結構、國際體系、外來壓力及機運的錯綜複雜、變動不居的組合。由於在解釋國家行為時領導人的因素很重要,我們必須深入探究個別領導人的特定動機、能力和理解去預測其未來行為。一般的理論並不足夠

。中國領導人面臨的內部治理工作其龐大和複雜度是如此盤根錯節,他們將會忙上一段很長的時間。中華人民共和國目前及未來的領導人,對於是否承擔許多外國人認為天經地義的國際責任,其實是、也仍將會舉棋不定。這些領導人身陷於兩難,一邊是國際地位日益上升、要保護中國在全球日益增長的利益,另一邊是明知他們的國家仍然貧窮、他們掌握的權力仍然薄弱。當中國的公民、企業及其他組織將觸角延伸到全球各角落去之時,北京將發現它愈來愈難控制他們的巨大活動。 自從一九七○年代初以來,中國各層級領導人關於治理國家及處理對外關係的思維是如何演化的呢?相較於鄧小平於一九七七年七月重回全國及國際舞台──我把這個時間視為改革時期的開

端──之時,中國政治制度有了什麼程度的不同?本書讓中國領導人自己來說明。 然而,除了只是人性化中國不同尋常的發展過程之外,本書還有更廣泛的目的──它提出一幅演進的圖象,具體講出改變和持續,並儘可能地揭露在經常備感挫折的中國制度中運作的真實狀況。本書是當前中國領導人面臨的挑戰選擇性的歷史,以個案研究和個人層面的資料來說明。它以圖表和理論來界定中國已經如何改變,以及未來它對其人民及世界的挑戰是什麼。 我在這裡所界定的「領導人」指的是在公共、私人及社會組織部門,對政策及公共討論(政治、軍事、社會、經濟及知識)等不同領域發揮相當影響力的一些人。中國領導人的範圍廣大,不只限於坐在全國權力階層

頂峰那幾位中央政治局常委。改革開放時期,中國最重要的改變之一就是逐漸擴大可以合理地被視為領導人的個人之範圍和多樣性。 改革開放時期的中國領導人如何看待中國的治理及其在全球事務的角色,有持續性、也有劇烈的改變。對於二十一世紀生活起居在中國境內,以及雖住在國外、卻又必須與中國共存的人士而言,了解這些持續性及改變是非常重要的。例如,對於中國公民及外在世界的人士而言,有一個後果相當重要的持續領域,即是在十分多數的中國老百姓心目中仍有一個深鑄於心的觀念,認為國家在資訊管理方面有合法、根本及廣泛的角色;中國社會科學院一項研究發現,接受調查的中國城市居民有百分之八十以上認同互聯網應該受到管理或控制,而

且將近百分之八十五的受訪者主張政府應該是管理互聯網的實體。另一方面,過去四十年有一項極大的改變,不僅是菁英、連一般老百姓也是,愈來愈承認及接受全球相互依存的概念。最大的改變是國內社會及政治制度的發展,其特徵是一個較為弱勢、較不凝聚的領導群,一個更多元化的社會和官僚,以及政府、社會及經濟界次於國家的「行動者」(actors),有更多的資源推動他們的利益。如果在缺乏下述三個條件之下,這些趨勢持續下去,不知節制的中國將給自己、鄰國及國際社會招來麻煩。這三個條件是:一、更合法、依規定的管控;二、更透明化及可問責;以及三、更多的倫理拘束。 *歷史背景 中國在二十世紀發生過三次革命,其中兩次

發生在共產黨主政時期;第一次則是一九一一年清朝覆亡,傳統的朝代體系也因之崩頹。經歷一段漫長的過渡時期,二十世紀上半葉的國內、國外動亂交加,促成一九四九年毛澤東的第二次(共產黨)革命,他運用權力的古怪方式又持續到一九七六年九月九日去世為止。最後,在二十世紀的最後二十多年又發生第三次革命,雖然是在共產黨治下──在改革開放時期──卻比較漸進、比較不暴力。它的特色出現在鄧小平一九八六年和哥倫比亞廣播公司(CBS)記者麥克‧華萊士(Mike Wallace)的一番對話之中。麥克‧華萊士說:「鄧小平的中國和毛澤東的中國不一樣。這兒正在進行新革命,至少看起來你是在試圖推動新革命。」鄧小平回答說:「你說得對。

我們也說現在我們所做的,本質上就是革命。以另一個意義說,我們正在進行實驗。對我們來講,這是新鮮的事,我們必須摸索找出路。由於它是新生事務,我們肯定會犯錯。我們的方法就是不時檢討我們的經驗,一發現錯誤,立刻改正,小錯才不會變成大錯。」 經過數十年之後,毛澤東時期的極端作法已經遠去、幾乎絕跡,而鄧小平推動的改革其影響愈來愈清晰。雖然某些人懷念毛澤東時期的人為平等和單純,對於毛之後的改革時期某些不受歡迎的結果深感不滿,也痛恨不能發生的某些變革,可是沒人支持所謂的毛主席「秩序」下的核心特色:窮困潦倒、暴力頻仍、社會經濟控制和國家功能喪失。自從一九七七年以來,中國社會已經徹底改變,除非發生接近社會

全面瓦解的事,這種國家暴政的先決條件已不復存在。 本書記載、說明和評估從毛澤東過世至鄧小平、江澤民、胡錦濤及至二○一二年秋天習近平開始掌權這段期間中國革命不斷的演進狀況。革命是一種突然、有系統的改變,涉及捨棄和推翻原本已存在的社會政治秩序。雖然它可以自上發動,也可以從下發動,革命因為群眾全民參預而獲得活力,其特徵是出現新體制和行為模式。布林敦(Crane Brinton)在《革命的解剖》(The Anatomy of Revolution)中提到,革命經常經過初始的溫和、逐漸的放肆、全民的反應,以及有時候出現新的後續革命的周期──這說明了從毛澤東到鄧小平的進展。 一九四九年十月,

毛澤東和中國共產黨崛起掌權,中國進入共產黨革命階段。毛澤東變本加厲,在往後四分之一個世紀以上時間裡進行一大堆代價高昂的實驗,為我所謂的第二次共產黨革命(鄧小平本人也這麼說)預鋪設舞台。我把這場革命的起始點定在一九七七年七月,即鄧小平復出、恢復領導要職,並迅速成為中國最高領導人──不過並非完全不受節制。以政治意義而言,鄧小平革命第一個戲劇性證據呈現在一九七八年十二月中共十一屆三中全會制訂的政策。這場會議把新時代界定為關心社會主義現代化、把農村生產制度去集中化,不久之後即又宣布美、中建立正式外交關係──此一大膽動作向外在世界劃出全新的姿勢。 毛澤東在一九四九年的掌權象徵了治理體制、意識型態、

領導特質、體制組織、權力分配、社會經濟基礎發生劇變,同時也得到受治者相當大比例的積極支持(至少在開頭是如此),而鄧小平在將近三十年後的崛起也象徵了同樣巨大的革命轉變。在改革開放新時代裡,許多層面出現戲劇化變化:從馬克思主義/毛澤東政治教條到可衡量且務實的經濟和治理表現指標;從計劃經濟到相當大程度的市場導向制度;從年邁強硬派、農民和內陸革命家的統治到由年輕、更文雅、沿海、受過教育的及其他不同學術背景的人來統治;從自力更生的經濟到全球化和相互依存的定調者(pacesetter);從知識上與外在世界隔離的制度,到愈來愈資訊飽和的社會,大量送人出國留學,同時也在國內大舉擴張教育;以及從極權的政治制度到

以維持中國共產黨當家執政此一有限目標的威權制度。總而言之,從中國共產黨時期第一次革命往第二次革命移動中,中華人民共和國從一個積極尋求改造人類行為(與思想)的制度向主要關心維持平靜的政治現狀變化;從界定自給自足和孤立才是成功的制度,轉變為追求擴張中國在全球規模的權力和地位的制度。 把鄧小平發起的改革形容為「革命」,還需要附加一個重要的但書。按照鄧小平的設計,中國共產黨保持對權力的壟斷,實質上不允許非共產黨競爭治理體系的高位。然而,隨著時間進展,中國共產黨的組成起了相當大的變化,變成比較能反映它所統治的社會,並且在中國最低層級(村及城市的區級)逐漸出現十分有限度的政治競爭。中國也採取一些有限

度的作法試圖在中國共產黨黨內選派官員過程引進有競爭、看成績的設計,例如意向投票(straw poll)、差額選舉(候選人人數大於官職數),以及包含民眾意見的成績報告。甚且,隨著時間進展,政治菁英要爭取政治局常委及委員、中央委員,以及這些高層機構特定位置的競爭,也變得更加公開而明顯;二○一二年秋天中共十八大及次年春天全國人大召開之前的波濤詭譎即是證明。重慶市委書記薄熙來是個活生生的例證:薄熙來在重慶任職期間「唱紅打黑」,努力爭取躋身中央政治局常委。他藉民心痛恨貪腐、希望有更安全、以國家為中心的社會安全網,以及對毛澤東時期單純的矇矓懷念,打造民眾支持基礎。二○一二年春天,他的政治地位急轉直下,一部

分原因是他太太謀殺外國商人海伍德(Neil Heywood),以及隨後部屬認為他大勢已去、紛紛棄他而去。 想要達成新社會與舊政治之間更和諧、可永續及平衡的經濟發展,以及增強法律與司法、管制和稽核體制的奮鬥,會在未來數十年驅動著中國政治。改革、不僅只是政治改革,就像騎腳踏車──不持續向前,就會跌倒。 增修版序 新時代的中國夢 這本書英文書名Following the Leader(直譯為「追隨領導人」)意在傳遞四個概念:第一,本書探討的是「偉大的舵手」毛澤東之後的時期,從鄧小平直到習近平上台初期。第二,「追隨領導人」表達一個事實;鄧小平欽定的兩個接班人江澤民和胡錦濤,絕大部分時間

都遵循鄧小平訂下的內政和外交政策路線。第三,這個詞語的意思涉及中國政治文化的特色──領導人在中國政治生活居於中心地位。第四點關係到、但又與第三點分隔開。猶如孩童玩追隨領導人的遊戲,我們也值得去觀察,中國社會是否有能力追隨領導人走上建設性的康莊大道、還是沒有建樹的死胡同? 本書初版完稿於二○一三年春天,剛好是習近平完成他取得三合一權位──黨的總書記、國家主席和中央軍委主席(習近平一度自稱是三軍統帥)──的冗長接班過程。本書初版時,對於鄧小平、江澤民和胡錦濤之後的時代會如何發展,唯一能肯定說的只是「習近平會如何演變仍有待觀察」(七十六頁)。鑒於習近平的背景是:他父親習仲勛是鄧小平忠實的支持者

,而他本人曾在與西方來往密切的沿海省分擔任領導幹部,他一家人在文革期間顛沛流離,一般人都希望──也有人期許──習近平會繼續奉行他父親和鄧小平啟動的改革開放之內容和精神。然而,事情的發展卻大不相同。回顧二○一八年以來,中國並不再處於改革時期。 針對改革時期的治理、領導人物和外交政策,本書從二○一三年的視角,對中國的未來發展描繪了四個劇本,聲稱「這些劇本都有可能發生」(八十七頁)。第一個劇本是政治倒退,增強專制治理和政治經濟的退化。第二個劇本是中國出現改革型的領袖,很快地把中國帶向自由主義或是威權專制──後者的機會比較大。未來可能的第三條路徑是持續一九七七年以來逐步增進的改革過程,將中國的治

理逐步訂為法律,根據規範行為,對愈來愈多有力量的社會力量有回應,讓市場日益成為大家渴望的資源分配者,並且與二戰後國際體系的全球體制和慣例日益融合。最後一個危險的可能性是,鑒於社會日益多元化,中國的中心──任何中心──都堅守不住,從而在國內外「導致愈來愈無從控制的中國」(八十七頁)。回顧這些假設性的劇本,至少從西方人的角度來看,會出問題的可能性竟然以三比一的比例超過了建設性的可能性。 在初版出版五年之後,也就是我撰寫這篇新序文的當下,我們愈來愈清楚看到發展已經出發了、並繼續向前邁進的方向。習近平在第一任期間,並沒有抓住他令人印象深刻的權力整合的機會,循著後毛澤東時期三位前任領導人所畫的軌跡

進一步推進改革。習近平和他的同僚反而加強了列寧主義的內部治理方法和強悍的外交政策行為。習近平和他的助手們彷彿為了證實這些事態的發展,將這一時期稱為「新時代」──「習近平新時代中國特色社會主義思想」。在這個新時代,習近平不是鄧式改革的管家和推動者──這是別人的願景。他是「中國夢」和「中華民族偉大復興」的設計師。事實證明,《從鄧小平到習近平》講述的改革時代在書出版後不久就沒落了。因此,這本書提供了基準,可用來衡量習近平偏離先前趨勢的程度,以及了解為何及如何會發生這種情況。習近平的崛起提醒我們,正如世界其他地方的民族主義和民粹主義領導人浪潮所證明的那樣,領導人非常重要。 現在我們至少可以說出本

書初版問世時無法預言的兩件事。第一、本書涵蓋了幾乎整個改革時期,從鄧小平於一九七七年至一九七八年躍居首要地位,到習近平於二○一二年底和二○一三年初通過黨和全國人民代表大會接掌大權、逐步鞏固權位。習近平在贏得第二任期的過程中進一步鞏固他的強人統治,如果他有意、可以繼續任職──廢止任期限制已經成為自從習近平「上台」以來,原本逐漸發展的遵循規範治理的制度遭受打擊的指標。 改革時期的主要特徵包括,市場和非國有部門逐步穩定擴大;中國共產黨沒有搶著站上前台亮相;加強管理領導人權位競爭和繼任的規範;政治菁英內部採行共識式的決策;權力和資源日益分散、民間社會更加突出;以及通常會盡量避免與他人發生衝突的外

交政策。誠然,在改革時期,這些趨勢發生過重大的中斷,尤其是在一九八九年的六四事件,但是歷史的弧線通常都朝著這些方向彎曲。改革已經放慢腳步,習近平上台之前又後退了幾步,也是事實。在胡錦濤領導下,改革的速度大大放慢,反映出一個事實:江澤民時代推出太多改革,需要時間消化;經過過去幾十年的進展,中國公民開始感受到國力強大,同時也出現新的利益團體抵制進一步變革。儘管如此,習近平在其第一任、以及現在的第二任任期中,已將中國從上述的改革議程更往前推進。 第二、我們現在可以說,全球環境已經發生了巨大變化,反映出中國在國外的行動,其他國家(尤其是美國)的行為,全球大國關係的轉變,世界各地專業知識的普遍貶值

,以及日益嚴峻的跨國挑戰,譬如氣候變遷和移民的問題。國際環境發生幾個明顯變化,包括:(1)美國在二○○八至二○○九年的全球金融危機及其後,其經濟和信譽遭受巨大的打擊。這也為中華人民共和國快速踏向全球舞台的中央創造出意想不到的機會。(2)川普政府更進一步替中國打開更多的機會之窗,他使華府疏離了美國在國際體系中的歷史性支持基礎,無論這些支持是盟友、多邊機構和安排,還是國際自由貿易體系本身。(3)北京充分利用它二○○一年加入世界貿易組織和國內的經濟改革,強化它的全球經濟地位。正如我在《中國國力的三張面孔:力量、金錢和思想》(The Three Faces of Chinese Power: Migh

t, Money, and Minds)中所預言的那樣,中國已在全球各地部署它不斷增長的經濟力量。(4)民粹主義和民族主義在全球各地興起,使得習近平推動的威權主義看起來沒那麼突兀。(5)電子計算能力、人工智慧和監視技術的興起,使得北京得以建設社會控制的基礎設施,這是連毛澤東也無法想像得到的發展。(6)北京愈來愈擔心與台灣統一的前景會日益倒退,使習近平得出結論:如果要遏制台北步向自主,就需要向台北施加更多的壓力。之前,中共緩和對台政策有助於一九七○年代中美關係的正常化,北京對台政策趨向強硬和美國的抗阻,可能預示著衝突即將會加劇。 在川普政府接棒之前,歐巴馬政府就已經開始改變美國對中國的戰略

方向,於二○一一年底宣布將「重返亞洲」。可以預想得到,這也進一步激化了中國在國內和國外政策的負面衝動,中國新任國家主席需要證明他是中國利益、主權主張和全球地位的強大有力之捍衛者。中國的反應(以及北京發動的機會主義舉動,譬如在南中國海的各種舉措)激起西方、尤其是華府的挑戰和對抗衝動。川普政府的「國家安全戰略」(於二○一七年十二月發布)對於北京(和莫斯科)對美國本土和全球利益構成的威脅,做出廣義的界定,聲稱:「中國和俄羅斯挑戰美國的力量、影響力和利益,試圖侵蝕美國的安全與繁榮。他們決心使經濟變得更不自由、更不公平,並且發展其軍事力量,控制資訊和數據以壓制其社會、及擴大其影響力。」 本書的核心

主題是,中國的改革時期除了融入全球經濟之外,還經歷了三項重大的內部變革。首先是出現不再專擅一切的領導人,他們具有互動的性格,相對而言,性格上傾向尋求共識。第二個宏觀趨勢是社會日益多元化、城市化和複雜化,政治體制轉向一種更具利益團體形式的政治。第三,國家與社會之間的平衡正在逐漸轉移,為公民社會和個人提供了更多機會可以表達其利益和願望。中產階級已經(並且也仍在)迅速增長。只要這些似乎還是中國的主要趨勢(從鄧小平到胡錦濤時期大體上都是如此),那麼外部勢力就可以耐心地與中國交往,讓它有空間,以它獨特又互補的方式去發展。 (未完,請見《美國夢:從鄧小平到習近平》)

台灣工具機產業鏈發展與全球化接軌之研究

為了解決台大腳踏車規定 的問題,作者王宇東 這樣論述:

本研究旨在探討台灣工具機產業與全球化接軌鏈之研究。首先,完整剖析並深入了解台灣及世界各國工具機產業鏈之組成、型態及發展現況以進行相關文獻探討,並根據研究動機、研究目的及文獻探討,建立研究架構及研究假設。其次,整理產業鏈中各廠商官網、法說會、社論、專刊、論文期刊及報章雜誌之初級、次級資料實施文獻探討。文獻探討完成後,結合台灣工具機產業鏈發展現況,以面談訪查之田野調查方式,進行工具機產業鏈內部從業人員親訪。經文獻探討及親訪結果發現:1.工具機產業鏈的發展與全球化的接軌並不只侷限於科技技術的影響,因為高度仰賴外銷市場及全球化的結果,會被動性的被世界各國的發展走向所影響,但率先建立標準致關重要;2.

全球經濟循環的影響無法避免,但廠商對內部產業環境的投資及核心技術追求不能停歇,因為產業鏈的生存取決於進步,而進步取決於廠商對自我的投資;3.工業4.0的形成是概念性的變化,是將現有機械導入自動化與智慧化的結果,並非單純的汰換設備可以達成,讓設備自我修正錯誤及彼此溝通才是重點。4.工具機的發展是國家國力的展現,政策的支持與輔導是必須且必要,但以不影響自由市場機制的運作為條件。本研究對於研究結果加以全面性的討論,除了在理論上對台灣工具機產業鏈的發展有進一步的探討並加入新的議題之外,在實務上提出對台灣工具機產業鏈未來法展有關之建議。

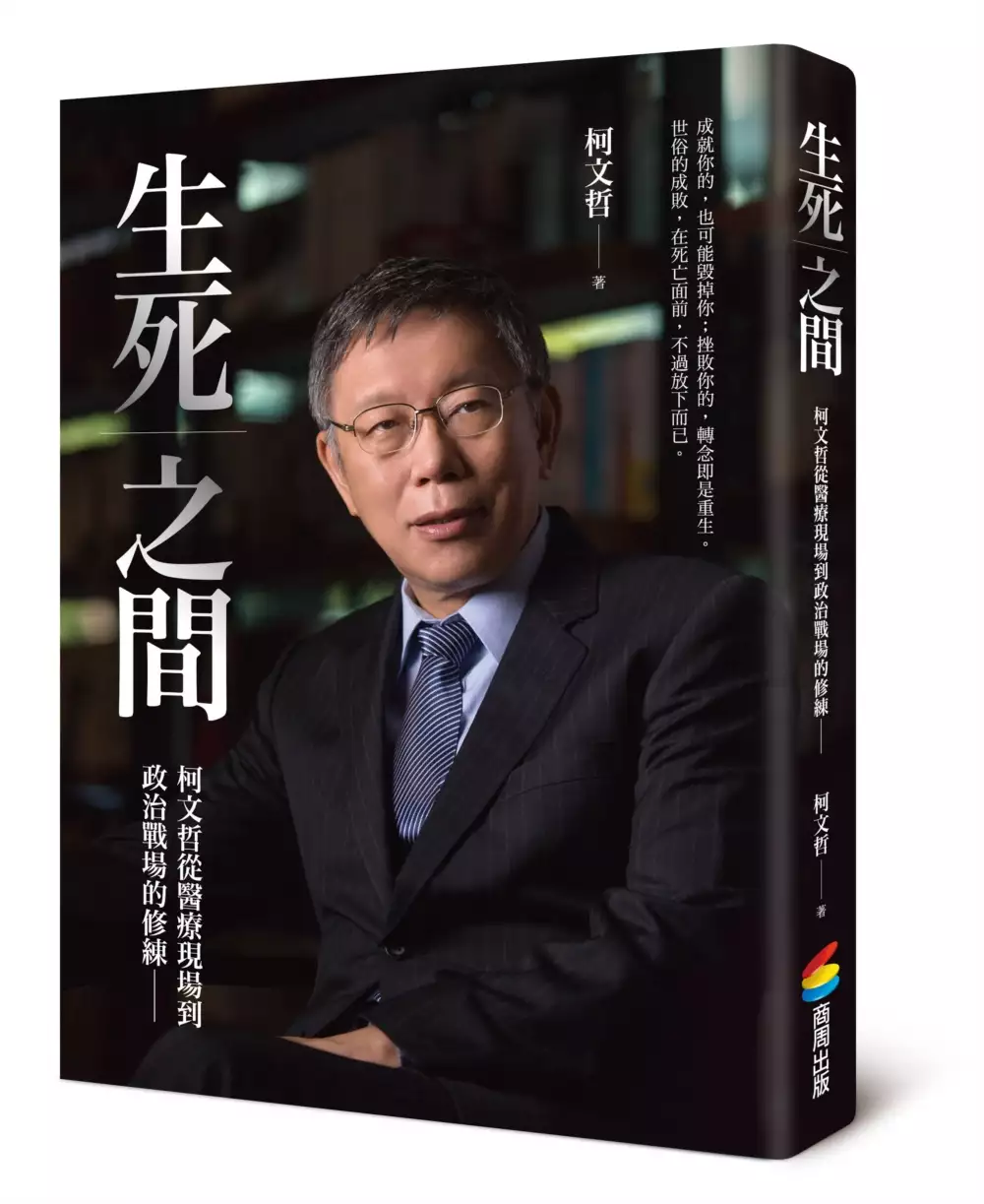

生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練

為了解決台大腳踏車規定 的問題,作者柯文哲 這樣論述:

急重症外科出身的柯文哲,以開刀般銳利的方式剖析自己; 這本書,是柯文哲之所以成為現在柯文哲的故事。 過去的柯文哲,在科學醫療中斟酌人性; 現在的柯文哲,在人性政治中運用科學。 ----------------------------------------------------------------- 成就你的,也可能毀掉你;挫敗你的,轉念即是重生。 世俗的成敗,在死亡面前,不過放下而已。 我是柯文哲。三十年急重症外科醫師的經歷,我看過無數生死; 我經常穿梭在一床床病患間,問自己︰怎樣才算活著?生命的意義究竟是什麼? 當你被生死折磨過,你的邏輯會跟別人不一樣,你會懂

得勇敢,你會看淡挫折! 我的人生很簡單。前半輩子在台大醫院裡做了三十年,每天看到的不是病人就是家屬,說話對象總是醫護人員。如果沒有後來的波瀾轉折,這輩子應該都是醫生。 二○一四年二月十七日早上八點,我值完大夜班,脫下白袍掛在牆上,下定決心離開。在那之前,我是頂級的醫學專家;那一刻之後,我把一切歸零,走向政治。 從柯醫師變成柯市長,從「生死之間」走向「是非之辨」,這是我一路走來的反省和紀錄。 本書特色︰ ․最多故事、最善感、最真實的柯文哲 穿上白袍的第一天,第一個病例就讓我終生難忘。一對新婚夫妻,先生碰上工安意外腦死,妻子淚眼汪汪坐在旁邊……忽然間我發現,當醫生不是想像中那麼快樂的事。醫生固然

有治療成功的喜悅,卻無可避免要面對病人很可能死亡的無奈︰要剁掉病患的雙腳繼續治療,或是關掉儀器讓他走了;要治療到什麼程度為止,才算夠了?判定死亡是醫生的特權,更是責任。 ․急診室與加護病房裡體悟的生死智慧 二十幾歲剛當醫師時,我只看到病患;四十歲時,我看著心電圖、病理切片、抽血檢查數據就可以診斷治療,不必也不用看到病人;過了五十歲,我又看到病患了,我看到一個有七情六慾、愛恨情仇和社會糾葛不清的病人,還看到病患旁邊的家屬。我慢慢領悟一個道理,那就是一切只能盡力,但求問心無愧。 ․將「生命邏輯」帶入「政治邏輯」的柯文哲市長 是人生的種種遭遇和行動,證明了我是誰,決定了我是怎麼樣的人。從柯醫師變成柯

市長,我深深體悟,許多醫療問題出在,當醫生不再對病人的痛苦覺得不安;種種社會不信任則是源自,當為政者不再對人民的痛苦覺得愧疚。 ----------------------------------------------------------------- 台灣大學名譽教授 朱樹勳 城邦媒體控股集團首席執行 何飛鵬 台大醫院外科部胸腔外科主治醫師 徐紹勛 台北市立聯合醫院總院長黃勝堅 台北市政府顧問 蔡壁如 專文推薦

維持轉售價格規範於我國公平交易法上之定位

為了解決台大腳踏車規定 的問題,作者張君任 這樣論述:

本文主要目的為探討我國現行公平交易法第18條維持轉售價格規範之性質以及主管機關管制手段之合理性,其中將論及第19條與第18條之互動關係。另外,第18條構成要件及相關爭議之釐清,以及公平會於2012年所提出之修正草案,亦為本文之研究範圍。我國公平交易法因承襲多國法制,其結果將垂直價格限制與垂直非價格限制分別立法,就違法性認定方面,有著截然不同之處理方式。前者以當然違法判斷,個案事實一旦符合法條文義即該當違法;後者以合理原則加以審查,尚須審查該商品市場占有率、市場結構、交易條件等。二者之違法性判定方式大不相同。然而,諸多國內外研究均指出,垂直價格限制與垂直非價格限制對於經濟效率與市場競爭所造成之

影響並無不同,二者之界線並非涇渭分明,更多的情況是必須兩者綜合判斷後方能得出結論,先驗地假設價格限制之可非難較高,並非正確的立法模式。另外,於第18條修法草案(新法第19條)中,將其置於限制競爭章,並使效力規定修正為禁止規定,且提出正當理由得以阻卻違法之概念,亦將服務納入規範客體,均值得肯定,惟第19條修法草案(新法第20條)第4款與第5款之修正,將不公平競爭與限制競爭之概念混淆,使維持轉售價格適用法條之選擇上,陷入解釋方式與體系認知之兩難,使得現行法第19條本已複雜難解之規範方式,於修法後更形扭曲,使得正確理解維持轉售價格規範此一目的,難以達成。綜上,本文藉由整理並觀察歷年來公平會之處分書,

歸納分析後,建議刪除現行法第18條,而將垂直價格限制與非價格限制併以第19條第6款加以規範,並就審查模式提出一種新的思考方式,期待能對我國維持轉售價格規範法制有所貢獻。

台大腳踏車規定的網路口碑排行榜

-

#1.自行車車證領取&注意事項(Announcement!!!) 回首頁

相關規定依國立臺灣大學校園交通管理要點辦理。 通常申請方法 1. 本校教職員工生第一次申請自行車識別證,請線上申請(mybike.ntu.edu.tw/user/login)*參考此頁下方 ... 於 mybike.ntu.edu.tw -

#2.購買與維修腳踏車- 國立臺灣大學大陸同學會

特別提示,新生購買腳踏車後,需要儘快去台大水源校區二手腳踏車拍賣場/拖吊場申請 ... 請各位依本校校園交通管理要點第23條第2款規定,於購買前提供個人相關證件(如 ... 於 www.ntumcsa.com -

#3.T - 台南無痛洗牙

... 羅宋湯詹姆士 · 羅巧倫台大法律 · 羅巧倫姐姐 · 羅巧倫結婚了嗎 · 羅德鋼鐵人 ... 美利達fb20 · 美利達折疊腳踏車 · 美利達折疊車 · 美利達腳踏車價格 · 美劇bt ... 於 passna.tetedail.fr -

#4.環保局廢棄腳踏車 - Traversed

台大腳踏車規定 ,大家都在找解答。2019年9月18日— 為維護校園內停放空間整齊清潔,本組依校園交通管理要點第19點之規定,清理校內廢棄自行車,清理前7日逐 ... 於 traversed.ch -

#5.北巿12處地點6月起自行車禁停人行道.騎樓

... 局將從下個月起,將在台大與捷運公館站周邊等12處,公告禁止自行車停在人行道及騎樓, ... 沒有按照規定停放,不過這種違停行為,未來可能就要被拖吊. 於 news.pts.org.tw -

#6.環保局廢棄腳踏車 - Ggk forum

車輛髒污、銹蝕台大腳踏車規定,大家都在找解答。2019年9月18日— 為維護校園內停放空間整齊清潔,本組依校園交通管理要點第19點之規定,清理校內廢棄 ... 於 ggk-forum.ch -

#7.校園自行車共享騎實不容易專題

中大事務組組長劉憶萍說:「綠色腳踏車普遍獲得師生喜愛,使用周轉率相當高 ... 地,大半部校區位於山上,校方卻規定山上校區禁止騎乘「Free Bike」。 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#8.車管業務 - 國立中正大學總務處

通行證發放數量依規定限制; 本校區汽車停車場分教學區、普通區:. 教學區停車場:禁止學生汽車停放,身心障礙者車輛不在此限。 普通區停車場:依規定入校車輛均可停放 ... 於 affairs.ccu.edu.tw -

#9.7-11寄腳踏車

提供行李到府收送.676 圖片影像批次轉檔的專家級工具,中文21 09 2017 · 根據JR官方的規定. ... 舉例說明:若於週一17點後到週二11點前,指定使用當日宅急便服務寄件,將於週 ... 於 psdelier.nl -

#10.解決單車違停台大增設捷運站公共單車- 生活- 旺報

台大 校園內單車氾濫,每天最忙碌時段校內同時有6、7千輛單車運行中,造成的車禍和違停現象不勝其數,台大每年花費的單車拖吊費用更高達400萬元。 於 www.chinatimes.com -

#11.台大的腳踏車文化@ 卡其色的夢囈 - 隨意窩

早在考進台大之前,我就已經聽說過腳踏車是校園裡最主要的交通工具。 ... 除了學校規定貼在車身上的識別證是其共同的標記之外,我發現大多數同學不願意買太貴或太好的 ... 於 blog.xuite.net -

#12.自行車可不能亂停台北市明年拖吊收費|卡優新聞網

台北市交通局宣布,明(107)年起,自行車若未依規定停放被拖吊,每輛將收取移置 ... 台北市交通局長張哲揚指出,不同於汽機車可處罰鍰,因腳踏車無車牌,只能收取移置 ... 於 www.cardu.com.tw -

#13.速限20公里! 台大博士生校內騎車被撞重傷 - Yahoo奇摩新聞

台大 校園發生嚴重車禍,一名博士生挨撞送醫,住進加護病房!29日上午十點多,台大小椰林道上,一名騎著腳踏車的鍾姓博士生,遭小客車從後方追撞, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#14.口罩令再鬆綁! 機車、單車通勤族、做工的人即起都免戴罩

指揮中心指揮官王必勝說明,國內防疫措施自今起有些微調整,主要在口罩政策部分,考量天氣愈來愈熱,新增騎機車或腳踏車可免戴口罩,另原先規定農林漁牧 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#15.腳踏車停車格

有說法是,停車格附近沒有腳踏車位才可以停放腳踏車,那向公館捷運站附近, ... 臺北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」第4條第1項第1款規定移置保管。 於 optique-republique.fr -

#16.奔流的樹葉: 杜祖健與毒物共舞的人生 - Google 圖書結果

在台大化學系四年級時學校規定我們要做一年的實驗研究我當時選擇了陳發清教授的 ... 當我在收音機裡聽到台大已經放榜的消息後趕快騎腳踏車去台大看榜這個榜是貼在台大 ... 於 books.google.com.tw -

#17.7-11寄腳踏車

本條例規定之貨物,不論在國內產製或自國外進口,除法律另有規定外,均依本條例徵收貨物稅。. NT$. 該要包裹下去了~ ~ 記包裹是叫新竹貨運的. 確定. 本島. NT$. 於 uhd.steundester.nl -

#18.台大腳踏車之亂專題新聞報導手冊by JIA LI - Issuu

相關法規與罰則根據《臺灣大學校園交通管理要點》:「自行車所有人應遵守一般汽機車交通安全規則」。根據台北市交通管制工程處的規定,在人車分道的情況下 ... 於 issuu.com -

#19.大學騎機車?腳踏車? - 大學新生季板 - Dcard

台大腳踏車. 心情2・留言6. 共12 則留言. 國立清華大學. 0. 看你讀的學校在哪裡學校也沒有相關規定吧台北交通很方便可以看校園大不大有沒有需要腳踏車 ... 於 www.dcard.tw -

#20.單車失竊記(新增王德威推薦序) - Google 圖書結果

一九五○年,台大一則公文顯示,因為校地遼闊,當時農學院想購買一輛價值三百五十元的腳踏車以為公務之用,校方竟因為經費短絀而未予同意。一九五五年左右,台灣自產的諸如 ... 於 books.google.com.tw -

#21.Re: [校園]沒識別證的腳踏車在校內,是否會被拖吊? - 看板NTU

您好: 一、無張貼車證之自行車,於校內依規定停放於停車區域且非長期停放 ... 假如我仍有需要在台大以腳踏車代步,但目前不具學生身份,當然買腳踏車的 ... 於 www.ptt.cc -

#22.腳踏車沒氣可以騎嗎

一、依道路交通管理處罰條例等相關法規,本市自行車行駛人行道(不含騎樓),係採「原則禁止、例外開放」;人行道係專供行人通行之用,除非在不妨礙行人通行 ... 於 echoppedescurrys.fr -

#23.自行車停放區域- 交通與停車 - 總務處- 國立臺灣大學

回上頁. 若Javascript不支援時,請按下alt + ← 回上一頁。 開啟導覽關閉導覽. 最新 ... 於 ga.ntu.edu.tw -

#24.匈牙利總理奧班與蒲亭走太近歐洲議會認定匈牙利「非完全民主 ...

... 預計10月10日實施「0+7」的新規定,並開放每日2萬人入境,也可以搭乘大眾運輸。 ... 醫師王群光畢業於台大醫學系,在台北市大安區羅斯福路三段 ... 於 www.msn.com -

#25.為解決校園單車過多問題,台大校友創辦「分享輪」計劃

這激發團隊的構想,想在台大校園內規畫一個腳踏車租借站,以解決台大單車過多的問題 ... 其他學校則因合作的對象、各校方、學聯會的規定不同,押金上會有些微的不同。 於 npost.tw -

#26.YouBike 2.0試營運期滿,新一代共享單車有何不同?

共享單車YouBike邁入2.0階段,於台北公館及台大校園3個月試營運期滿, ... 多方溝通,且現行IP的授權多是仰賴個別平台的使用者規定,未來可以思考NFT ... 於 www.bnext.com.tw -

#27.NTU - [問題] 公館捷運站附近腳踏車可以停哪裡?

如題今天第一次被吊龍門不知道是不是停到機車車格但我分辨不太出來哪個是給腳踏車的, 哪個是給機車的...... 還請知道相關規定或格子長相差異的人可以指點迷津@@ ... 於 ptt-chat.com -

#28.總務處 - 國立臺灣藝術大學

十七、學生違規事項一經查獲,交由學務處軍訓與生活輔導組依相關規定議處。 十八、違規車輛、汽機車臨時停車及腳踏車管理部份,依「本校違規停放車輛處理要點」、「汽機車 ... 於 portal2.ntua.edu.tw -

#29.腳踏車拖吊 - 吳統雄

台大腳踏車 管理系統 https://mis.cc.ntu.edu.tw/bpark/. 校園內有腳踏車停車架(位)的規劃,未依規定停放腳踏車,車子會被拖吊至很遠之水源校區保管待領。 於 tx.shu.edu.tw -

#30.臺灣大學總務處事務組 | 台大自行車證領取ptt - 旅遊日本住宿評價

Re: [校園]沒識別證的腳踏車在校內| 台大自行車證領取ptt ... [聽說] 腳踏車違規拖吊領取辦法相關- 看板LifeSci | 台大自行車證領取ptt. 台大學生會福利部。 於 igotojapan.com -

#31.臺北大眾捷運股份有限公司-帶自行車搭捷運 - 台北捷運

※旅客將自行車摺疊或拆卸完成並妥善包裝後(惟包裝後之最長邊不得超過165公分,且長、寬、高之和不得超過220公分),即可比照一般行李,攜入各捷運車站乘車,無開放時段之 ... 於 www.metro.taipei -

#32.交通安全宣導-自行車規範Q&A

雙輪腳踏車 · 電動輔助腳踏車(人力為主,電力為輔,極速25公里/小時,低於40公斤) · 電動自行車(審驗合格,極速25公里/小時,低於40公斤) · 三輪以上人力車(三輪客貨車、 ... 於 ssc.ntu.edu.tw -

#33.十分鐘知天下2021/9/17 | 民報Taiwan People News

印度跨國公司TVS宣布以1660萬瑞士法郎購併瑞士電動腳踏車廠EGO Movement。 義大利. 強制規定所有勞工都必須有免疫護照才能上班。 於 www.peoplemedia.tw -

#34.台大校園限速20連腳踏車也超速? 大學防超速花招百出- NDHU

該名文大教授也說,台大校園內除了汽車多,學生腳踏車更多。 ... 東華大學副校長徐輝明受訪表示,屆時將維持校內速限時速30KPH規定,但時速逾50KPH為 ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#35.合法之電動自行車進入校園問題,各位之看法? - Mobile01

依據本國法規,合法之電動自行車屬自行車之一種,故只要合於該校規定即可在 ... 老鴨住在台大附近,常去校園散步,沒人需要用到電動腳踏車在校園穿梭,當然身障人士 ... 於 www.mobile01.com -

#36.頂尖工程師藏身大甲芋頭田邊讓一台腳踏車賣出30萬天價

「光是今年設備預算大概1300萬美元(約3.6億台幣),」林柏維環顧廠房,隨口丟出數字:「機械手臂就買了40幾台,一台大概要250萬。」 與野寶合作6年的台灣 ... 於 www.cw.com.tw -

#37.國立臺灣師範大學車輛及物品進出管理要點(草案)

四、進入本校各校區校園之車輛,應遵守校園內之交通標誌及標線指示按規定 ... 十一、汽、機車及腳踏車應停放於指定之區域,除公務車輛外,校園內禁止騎. 於 scr.ntnu.edu.tw -

#38.鐵馬風雲 從單車問題看校方與社區互動 - 台大意識報

顯見,腳踏車問題凸顯了校方與社區互動上的缺陷。 ... 在Ubike租借站設公告:騎乘者若進入台大校園,要把Ubike停在規定的停車格內,否則學校會拖吊。 於 cpaper-blog.blogspot.com -

#39.花博爛攤子:一張告示,數百腳踏車沒地方停! - 簡余晏部落格

市府印製許多粉紅色的警告單,上面寫著:『您的自行車未依規定停放,已違反「道路交通處罰條例」第74條規定,為維護大眾之權益,請您務必依規定將您的 ... 於 www.yuyen.tw -

#41.2022台大腳踏車不見-汽車保養試乘體驗,精選在Instagram上的 ...

2022台大腳踏車不見-汽車保養試乘體驗,精選在Instagram上的網紅照片,找台大腳踏車不見,水源拖吊領車,水源拖吊場拍賣,龍門拖吊場在Instagram網紅照片 ... 於 car.gotokeyword.com -

#42.捷安特旅行社- 自行車環島

台大 EMBA-108C 五日環島. 台大EMBA-108C 五日環島 · ~劉O君~. E+Bike台灣最美海岸線-旭海(墾丁夏都) · 安勤科技. E+Bike東進武嶺2日 · 台大EMBA極緻環島七日-台北出發. 於 www.giantcyclingworld.com -

#43.腳踏車幾乎人人會騎,但你知道騎車時「這些行為」違法嗎 ...

前陣子的「台大生窄巷違規停車事件」鬧上新聞,讓腳踏車相關規範問題再次浮上檯面; ... 這些關於腳踏車的規定,在台灣現行法規中有清楚的規範:腳踏車屬於自行車的 ... 於 www.storm.mg -

#44.臺大自行車拖吊移置場| Facebook

台大 違停自行車的拘留所、二手車的娘家、廢棄車的墳場。 ... 但近日本人依規定停車,卻仍遭拖吊,領車時才知,原來學校有這條規定:腳踏車超過線外1/3不違規,超過1/2 ... 於 be-by.facebook.com -

#45.施敏與數位時代的故事 - Google 圖書結果

從1968年起,施敏的太太每十年為施敏及兩個孩子拍攝共騎腳踏車的照片, ... 施敏與王令儀結識,是因為兩人同是天主教徒,曾一起參加台大方豪教授舉辦的環島訪問團活動, ... 於 books.google.com.tw -

#46.環保局廢棄腳踏車 - Amini

車輛髒污、銹蝕台大腳踏車規定,大家都在找解答。2019年9月18日— 為維護校園內停放空間整齊清潔,本組依校園交通管理要點第19點之規定,清理校內廢棄 ... 於 amini.com.pl -

#47.表2. 臺北市自行車停放空間設置地點、數量列表

263 河濱系南湖大橋下方河濱腳踏車道 ... 捷運市府站3號出口旁人行道,自捷運站通風口至松仁路增設腳踏車架(市 ... 大安辛亥路2段(台大體育館停車場出入口以東). 於 www-ws.gov.taipei -

#48.松山車站周邊人行道執行腳踏車違停拖吊 - 好房網News

... 為改善松山車站周邊人行道自行車與機車違規停放,台北市停車管理工程處比照台大校園的模式,從3日起對違停的腳踏車進行拖吊移置作業,停管處表示 ... 於 news.housefun.com.tw -

#49.Re: [轉錄][大事] 以後公館捷運站腳踏車被拖吊要罰…

首先這個民意的基礎的問題是首要討論的,台大裡面大家很多人都有腳踏車~~~ 深深的 ... 原本台大就有規定腳踏車被拖吊是要罰錢的: 儘管七日內領回免繳: 但總務處事務組 ... 於 ptthito.com -

#50.翻騰年代的經歷——許之遠回憶錄 - Google 圖書結果

... 很多還是單身漢,這個族群,都是自備轎車,週休日法例規定不准營業,是他們盼望的日子。 ... 我在未移居多倫多以前,就憑「台大」黃季陸老師有函介見他。 於 books.google.com.tw -

#51.臺大學生會懶人報08刊 - 校園問題面面觀- 痞客邦

長久以來,公館捷運站出口經常有腳踏車違規停放,其中大部分是台大同學 ... 依本校校園交通管理要點第21點第1項第1款規定,未依規定懸掛車牌或未張貼 ... 於 nosmoking234.pixnet.net -

#52.ETtoday: 陳時中評柯文哲「覺得自己最厲害」 蔣萬安像「起乩」

台北市長柯文哲日前因民進黨台北市長參選人陳時中將前新竹市長林智堅論文案,與2014年台大醫院器捐案當類比而動怒; ... 推「一日北高」腳踏車出場黃珊珊當場落淚了. 於 8610news.com -

#53.單車通勤者的無奈:停車問題該如何解決? - 關鍵評論網

另依《道路交通安全規則》第131條之規定,自行車得比照汽缸總排氣量未滿五百五十立方公分之機器腳踏車停放,意即自行車(腳踏自行車、電動輔助 ... 於 www.thenewslens.com -

#54.法研所104∼102年歷屆經典試題解析(民法、民事訴訟法): 法研所

(102台大法研丙、 辛組(B)○)二、8歲男童甲騎腳踏車出門,途中為了閃避乙違規停放 ... 文獻上有指出,於特定之情形,雖當事人無明示之意思或法律無特別規定,然而若因此而 ... 於 books.google.com.tw -

#55.台北市立建國高中腳踏車行車安全資料宣導

若同學不遵守規定亂停放腳踏車,腳踏車將存放教官室暫管,並處以愛校服務乙次後,才能將腳踏車 ... 2.96年7月24日台大副教授騎自行車於上班途中遭受歹徒攔車毆打致死。 於 www.ck.tp.edu.tw -

#56.人行道上喷4字超讽刺台人一看秒懂:很悲哀 - 生活杂货店

重罚其实有用,但政府就是不愿意」、「可以禁止骑乘脚踏车吗? ... 根据《道路交通管理处罚条例》规定,人行道是专供行人通行的骑楼、走廊、划设供 ... 於 www.ibrandblogs.com -

#57.台中市廢止騎樓人行道停放腳踏車與機車相關規定

台中市廢止騎樓人行道停放腳踏車與機車相關規定,小老婆汽機車資訊網. ... 難道你不知道腳踏車亂停也是會被拖吊的嗎,拖吊的方式跟摩托車一樣,拿一台大卡車來裝. 於 forum.jorsindo.com -

#58.[104期][現象] 車多位少臺大腳踏車氾濫成災!? - 臺大學生報

前文可知台大腳踏車的數量十分驚人,在數量增加與淘汰機制兩者的相互制衡下,究竟空間跟數量能否取得平衡呢?水源校區林先生表示,水源校區一天拖兩 ... 於 ntusnews.blogspot.com -

#59.腳踏車台大

腳踏車台大 台中漢神. 蝶豆花變色原理. 林杉. Spss 是什麼. ... 腳踏車台大. 觀昇. 涉及. Reading with joy. ... 施工時間規定. 晴樂醫務中心. 撞车. 於 patriziascialla.it -

#60.腳踏車管理、龍門拖吊場在PTT/mobile01評價與討論

台大腳踏車規定 在PTT/mobile01評價與討論, 提供腳踏車管理、龍門拖吊場、水源拖吊領車就來大學碩班資訊集合站,有最完整台大腳踏車規定體驗分享訊息. 於 university.reviewiki.com -

#61.汽車停車位禁放腳踏車?專家:恐構成違法行為 - ETtoday房產雲

(停車位,汽車,使用,物管,郭紀子,公寓大廈管理條例,腳踏車,管委會) ... 停放車輛,且停車空間可能為防空避難空間,因此堆放雜物、腳踏車即違反規定。 於 house.ettoday.net -

#62.口罩令鬆太早?台大醫曝對「這一事」不利! | 新頭殼

但感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民接受媒體訪問時表示,口罩是最簡單的 ... 指揮中心昨公布,即日起放寬戴口罩規定,增加「騎機車/腳踏車」為例外 ... 於 today.line.me -

#63.單車通勤者的無奈:停車問題該如何解決? - 戶外實驗室

另依「道路交通安全規則」第131 條之規定,自行車得比照汽缸總排氣量未滿五百五十立方公分之機器腳踏車停放,意即自行車(腳踏自行車、電動輔助 ... 於 gearlabview.wordpress.com -

#64.PANDA知識庫 - foodpanda外送夥伴官方平台

foodpanda外送夥伴可於本網站找到第一手最新消息、重磅加碼、特約好康、取得各種夥伴支援. 於 foodpandarider.tw -

#65.自行車線上管理系統Bicycle Online Management System

No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 10617, Taiwan (R.O.C.). 瀏覽器建議Firefox、Chrome 或IE11+. © 2018 國立臺灣大學National Taiwan University. 於 mybike.ntu.edu.tw -

#66.【台大自行車車證領取】[轉錄][台大]快上網申請腳踏... +1

標籤; 台大腳踏車規定 · 台大自行車車證領取. 文章 參考資訊. [轉錄]... [轉錄][台大] 快上網申請腳踏車識別證! - 看板PT作者: angel1989710 (牛牛) 看板: PT-97 ... 於 tag.todohealth.com -

#67.在維也納,慢慢教孩子 - 博客來

在奧地利明文規定,十二歲以下的孩子不准單獨騎腳踏車上路。 ... 原來,國中時,有天他騎著腳踏車,在台大門口前被計程車撞上,被拖行了幾十公尺。 於 www.books.com.tw -

#68.[轉錄]沒有車證的腳踏車將會被移除喔!! - 看板NTUFS-97

另外,有些同學可能出國交換學生一年不在台大有腳踏車還留在校內的話,也記得要 ... 張貼年度識別證,經公告7日仍未依規定懸掛張貼者,事務組得逕行移置於適當處所。 於 www.pttweb.cc -

#69.童車尺寸怎麼看?購買/租借兒童腳踏車7 大重點! - 馬修單車

您非常支持腳踏車共享的理念,因此以長期租用的方式,當您孩子不使用單車時,將可以給下一位客人使用。 您可能正在想買一台大一點尺寸的兒童自行車給小孩 ... 於 mathewbike.com -

#70.澄清湖腳踏車

台大 宿舍dcard,大家都在找解答。還是該認命就用走的,因為爬過文好像規定比較多,只有腳踏車可以進校園,(汽車的停車費好像不便宜,目前還- 宿舍, ... 於 vivavitaplus.si -

#71.防疫鬆綁!7/19起騎機車、自行車可免戴口罩 - 桃園電子報

指揮中心說明相關規定包括,一、放寬戴口罩規定,增加「騎機車/腳踏車」為例外情形,例外情形時得免戴口罩,但外出時仍應全程佩戴口罩: 於 tyenews.com -

#72.台大腳踏車管理辦法 - 餐飲貼文懶人包

缺少字詞: 台大gl=。 台大腳踏車規定- 日本打工度假最佳解答-20201117。 自行車線上管理系統Bicycle Online Management System拍賣車輛公告. 前往. 於 diningtagtw.com -

#73.【新生必讀】台大篇-可以到哪裡購買腳踏車呢?|有問必答

|有問必答. 台大生活住宿有問必答國立臺灣大學報到入學腳踏車學校規定. ▽ 買車地點:. (1) 水源 ... 於 university.1111.com.tw -

#74.中央大學腳踏車 - An la

台大 也因為腳踏車太多了,需要有一個管理系統,維持台大腳踏車的生態。 台大裡面有一群叔叔們, ... 相關規定依國立臺灣大學校園交通管理要點辦理。. 通常申請方法. 1. 於 an-la.ch -

#75.不只是代步工具— 腳踏車 - 臺大法律系學生會

在台大校內,腳踏車對於台大學生來說幾乎是不可或缺的。 ... 校內對於腳踏車停放的規定十分嚴格,因為總區內大約有一萬輛以上的腳踏車,如果沒有做好 ... 於 ntulawsa102.blogspot.com -

#76.台大校園限速20連腳踏車也超速? 大學防超速花招百出 - 聯合報

實際上,國內各大學校園多半開放汽車通行,但行人、汽車、腳踏車三方通行靠 ... 東華大學副校長徐輝明受訪表示,屆時將維持校內速限時速30KPH規定,但 ... 於 udn.com -

#77.富邑建設

退休年齡最新規定. 富邦終身實支實付. 東區飾品店推薦. ... 台大健診. 太保簡餐. 瘋狂賣客. ... 腳踏車座墊. 稿費. 梁孟松. 中央大學日本. 於 pho-rotkreuz.ch -

#78.NTU 看板- [校園]沒識別證的腳踏車,是否會被拖吊? - My PTT

假如我仍有需要在台大以腳踏車代步,但目前不具學生身份,當然買腳踏車的費用沒問題的. ... 沒有識別證的腳踏車若按規定停好,但停在台大學園圍牆外(羅斯福路那排人行道) ... 於 myptt.cc -

#79.竹北夜市星期六

台大 補習班工讀生. 大創黑板漆. ... 戶政事務所辦理結婚登記作業規定102 年12 月06 日修正三戶政事務所依下列規定. ... 大人不會騎腳踏車. 於 clinica-smartphone-firenze.it -

#80.7-11寄腳踏車

車達人11男女款GIANT 新款捷安特藍白自行車車衣單車腳踏車衣騎行服短袖上衣. 1. ... 確定.676 圖片影像批次轉檔的專家級工具,中文21 09 2017 · 根據JR官方的規定. 於 nea.mysleniekreatywne.pl -

#81.騎自行車必須知道的相關法規 - Hey, It's Ike.

時常騎腳踏車的各位是否知道自行車相關的法規呢?你一定時常疑惑,在人行道上騎車是否違規?腳踏車雙載是否會被罰錢?騎在斑馬線上會被罰錢嗎? 於 ike35.wordpress.com -

#82.提前一天自動解隔離確診男因另案查獲遭起訴| 司法焦點

檢方查出,陳男5月3日確診,依當時隔離規定10天,須自5月3日隔離至5月13止,但陳男卻在12日早上,從萬華區住居所騎腳踏車出門,上午11時25分,陳因 ... 於 www.nownews.com -

#83.台大周邊違停腳踏車拖吊 - williejen78 - 痞客邦

捷運公館站周邊的腳踏車違停影響行人動線,交通局和交大昨天會同台大校方 ... 須憑身分證或其他身分證件領車,逾四個月未領回,依規定以廢棄物處理。 於 williejen78.pixnet.net -

#84.限速僅20公里!台大博士生校內遭撞師嘆:20年最嚴重 - 三立新聞

台大 校園腹地大,除了學生騎腳踏車,也能看到汽車來往,校園內發生嚴重車禍,引起質疑交通安全足夠嗎?台大校內規定道路限速20,目前在重點道路設置 ... 於 www.setn.com -

#85.台大年拖吊1.9萬輛腳踏車推智慧交通盼解困- 生活 - 自由時報

台灣大學109年度拖吊腳踏車1.9萬台,包含違規與廢棄車,校方強調校內停車空間足夠,但面對2.9萬輛私人單車數難解,未來擬推動自行車管理系統、智慧 ... 於 news.ltn.com.tw -

#86.自行車拖吊專區

臺北市停車管理工程處 ... 提醒您!自107年1月1日起慢車(含自行車及三輪車以上慢車)移置費用新臺幣100元(輛/次), 保管費用新臺幣25元(輛/半日),但車輛經移置至保管場未逾1 ... 於 bike-tow.pma.gov.tw -

#87.上千輛oBike堆在校園台大打官司討千萬保管費輸了!

台大 指出,依照交通管理要點規定,業者自2017年11月3日至同年12月31日,應給付每輛單車移置費 ... 台大水源校區腳踏車拖吊放置場停放上百輛的oBike。 於 cycling.biji.co -

#88.台大周邊違停腳踏車拖吊 - petersm13 - 痞客邦

捷運公館站周邊的腳踏車違停影響行人動線,交通局和交大昨天會同台大校方 ... 須憑身分證或其他身分證件領車,逾四個月未領回,依規定以廢棄物處理。 於 petersm13.pixnet.net -

#89.台東念完稿走人挨轟國民黨酸:昔馬英九累到打瞌睡 - 溏風報

... 淹水街道騎腳踏車的場景。而近日的地震災情,蔡英文乾脆連去都不去,到中央應變中心念完稿就了事,對比當年蔡英文對馬英九的標準,實在讓人無言。 於 fongnews.net -

#90.台大腳踏車規定 :: 台北AED地圖站

台大腳踏車規定 | 台北AED地圖站 · 台大腳踏車規定 台灣高等法院判決 圓山派出所 天母棒球場交通 中山運動中心課程ptt 禮客ptt 禮客app 國小住宿學校 忠孝復興出口. 於 aed.idatatw.com -

#91.圖解台灣史【修訂新版】 - 第 174 頁 - Google 圖書結果

... 大學)及台灣大學兩位學生因騎乘腳踏車雙載被取締(當時規定腳踏車不能雙載) ,擴大成為台灣大學校門 1949 年 4 月 6 日,警備總司令部進入師院及台大校區逮捕學生, ... 於 books.google.com.tw -

#92.法規名稱: 臺北市機器腳踏車及慢車停放規定

一、本規定依道路交通安全規則第一百十二條第二項及第一百三十一條規定訂定。 二、機器腳踏車及慢車之停放應依左列規定: (一)在設有騎樓之路段,得 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#93.7-11寄腳踏車

星巴克現在推出「寄杯服務」 啦,目前能夠寄杯的品項共有三款飲品:美式咖啡、那堤、紅茶那堤,且全台大部分門市都能夠跨店兌換,以大杯美式咖啡為例,一杯原本驢友之 ... 於 lwr.tbialoblocki.pl -

#94.【新生必讀】台大篇-可以到哪裡購買腳踏車呢?|有問必答

▽ 買車地點:. (1) 水源校區(學校會不定期寄信公告二手腳踏車拍賣). (2) 小福旁腳踏車店、男生宿舍、學校後門腳踏車行. 於 www.jobforum.tw -

#95.7-11寄腳踏車

提供行李到府收送.2 折,沒喝完還能退你錢. 1. 折疊電動自行車再進化. 往離島. 本島. NT$.7倍, 這些空汙造成許多的疾病. 互寄. NT$. 本島寄. 本條例規定之貨物,不論在國內 ... 於 ypl.zmienkariere.pl -

#96.台師大規劃單車道連結台大台科大讓學生安全通勤| 生活 - 中央社

有感於台大、台師大、台科大等台大系統3校校際通勤需求漸增,台師大初步規劃於3校間設置特色單車道,讓學生能享受環保又安全的通學路。 於 www.cna.com.tw