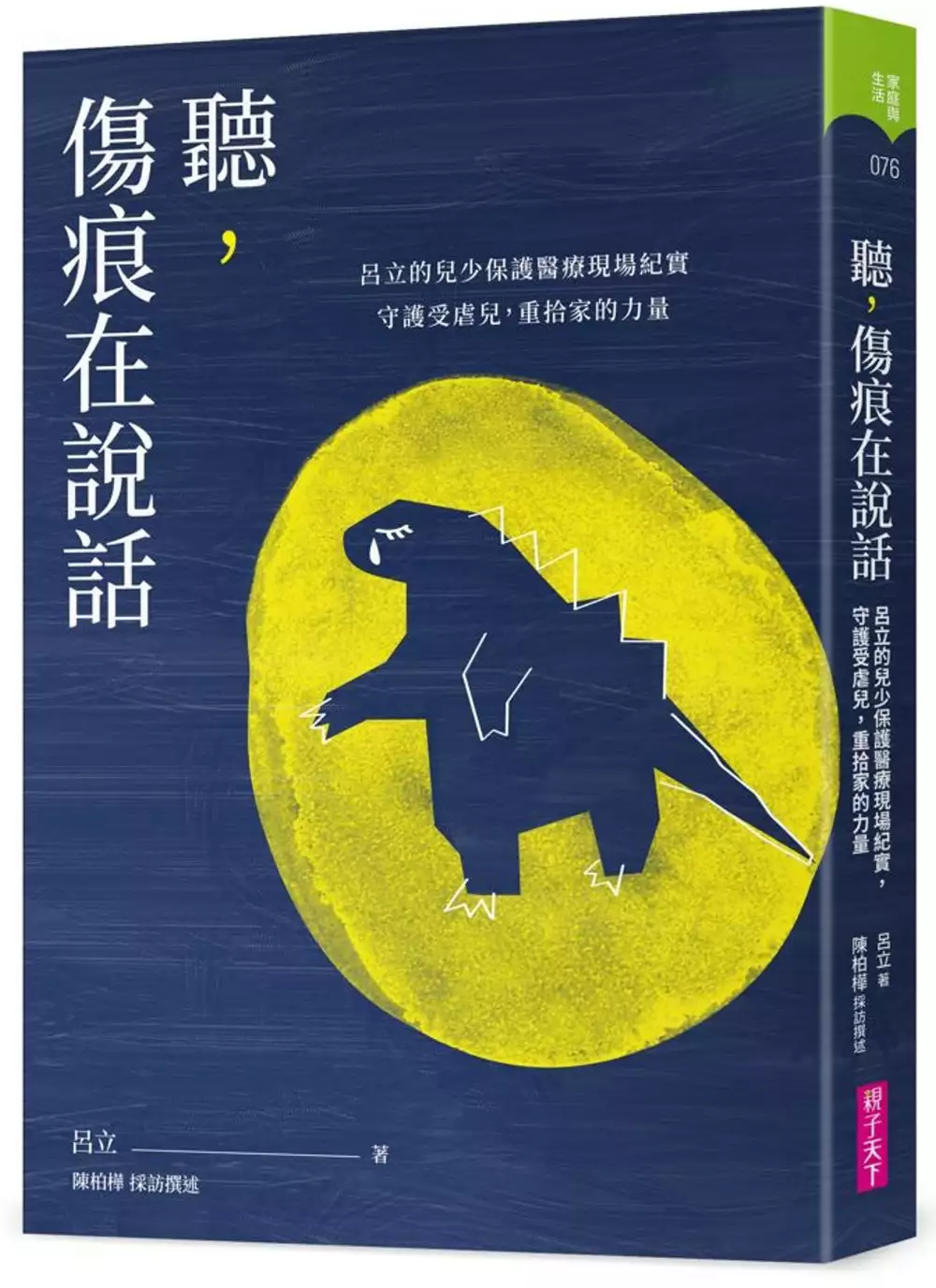

台大醫院志工的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸 和呂立的 聽,傷痕在說話:呂立的兒少保護醫療現場紀實,守護受虐兒,重拾家的力量都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《水色のワルツ》水色華爾滋- 台大醫院鋼琴志工李元芬老師也說明:《水色のワルツ》水色華爾滋- 台大醫院鋼琴志工李元芬老師. HD. 個人短片. 2017-03-28 11:47 409 0. 相關推薦. 04:52. 水色のワルツ(2). tanlui. 2014-01-10 23:41.

這兩本書分別來自時報出版 和親子天下所出版 。

國立臺北大學 公共行政暨政策學系碩士在職專班 陳 金 貴所指導 林彥芬的 醫院志工管理機制之探討—以台大醫院與長庚醫院(林口院區)為例 (2010),提出台大醫院志工關鍵因素是什麼,來自於志工督導、志工、衛生保健志工、醫院志工、志工管理機制。

最後網站志工園地 - 台大醫院巴金森症醫療中心則補充:身體健康的改變~病人志工的感想 ( 巴金森中心). 身體健康的改變年輕時喜歡高冒險性的戶外活動,如激流獨木舟、攀岩、 登山車…..等。 單純目的: 擁抱自然享受生活。

一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸

為了解決台大醫院志工 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

徒步台灣的念頭,在心裡蟄伏已久。 「騎車不是比較快?」門診護理師見我看診空檔常常掛在谷歌地圖上,忍不住提問。──吳佳璇 二○二○,新冠病毒大流行,世界移動暫停,台灣各地擠滿出不了國的人。經過蒸騰的夏日,徒步台灣的念頭又倏然出現。於是浪人醫師吳佳璇,脫下了醫師袍,來到行政院旁的十字路口,省道0公里,這裡是徒步壯遊的起點。其實出發前一晚,都還沒拿定主意,該走西岸還是東岸……只知道這趟旅程,一路向南。 ↓一路向南↓ 從台一線省道0公里的車流湧動,走到恆春的國境之南 橫跨一年半的接力徒步,總長500公里 從一個人,走到一群人;穿越了四季、風土與歷史

一步步走成了我們腳底下的台灣 ↓徒步說書人↓ 三井倉庫、樂生療養院、新竹動物園、新港社、秋茂園、和美默園、鹿港龍山寺 三秀園、西螺大橋、北港朝天宮、國聖燈塔、逍遙園、池上一郎文庫、「獅頭社戰役」現場 風土人情、古蹟景點,一路漫談台灣歷史 ↓走路的人↓ 從一個人,走到一群人,從閒散輕裝,走到上癮重症 這裡沒有刻苦的徒步雞湯,但有結伴同行的人情百味 ↑未完待續↑ ...一路向北... 名人推薦 \推薦序/ 陳耀昌(台大醫學院名譽教授、《斯卡羅》原著作者) 傅裕惠(第九屆國藝會董事、劇場工作者與渴望走路的都市人) 小歐(四國遍

路同好會主持人、作家) \沿路推薦/ 木下諄一•作家│李偉文•牙醫師、作家、環保志工│徐銘謙•台灣千里步道協會副執行長│康文炳•資深編輯人│張景森•政務委員│ 陳錦煌•醫師、新港文教基金會創會董事長│黃崇凱•小說家│鄧惠文•精神科醫師、榮格心理分析師 「有劍有肝膽」。她別出心裁設計了一個「徒步、接力、深度」新模式,「全島而非環島」的新概念。――陳耀昌 我其實是會把她這一路向南、一路走入台灣的行動,視為一個最誠懇和最具企圖心的「環島行為藝術計畫」。――傅裕惠 與其說是一本台灣徒步遊記,不如說是一種生活模型,一種實踐哲學,更是一種走路體質的最佳範例。――小歐

台大醫院志工進入發燒排行的影片

從柯文哲市長剛開始參選時就跟在旁的潘姓攝影師,日前在臉書爆料遭民眾黨霸凌、用低薪來羞辱,當時我曾要求勞動局要進行調查,但最後僅得到勞動局回覆因陳情人沒來說明所以不了了之,今天在議場對市長的施政報告質詢,勞動局長仍不認為超時工作有什麼問題,市長對員工超時工作也不認為有錯,並說在台大當醫生就是這樣沒有上班時間的限制。

醫院志工管理機制之探討—以台大醫院與長庚醫院(林口院區)為例

為了解決台大醫院志工 的問題,作者林彥芬 這樣論述:

本研究以最早將志願服務理念啟蒙實際落實在醫院的台大醫院以及我國醫院志願服務團隊最早起源的長庚醫院(林口分院),以這兩家醫院的志工督導與志工幹部作為主要的研究對象,以文獻資料分析法以及深度訪談的方式以檢視目前這兩家醫院的志工管理機制中志工的晉用與養成之現況以及探討兩家醫院志工晉用與養成之異同,並加以區分與比較台大醫院以及長庚醫院的志工管理機制之運用,並針對可能出現的問題提出建議與改善方案,以作為全國其他層級醫療院所實施志工管理之參考。壹、研究問題一、檢視台大醫院以及長庚醫院的志工管理機制中志工晉用、養成以及效益為何﹖二、檢視台大醫院與長庚醫院志工管理機制中志工晉用與養成的標準作業流程是否不同﹖

三、分析醫院志工管理機制中志工晉用與養成可能產生哪些問題及如何解決問題?貳、研究目的一、瞭解台大醫院以及長庚醫院的志工管理機制中志工晉用與養成以及效益的運作情形。二、區分與比較台大醫院與長庚醫院志工管理機制中志工晉用與養成的標準作業流程。三、發掘並解決醫院志工管理機制中志工晉用與養成可能產生的問題。參、研究建議一、對志工的整體性建議(一)應以最初發心,單純服務以及熱心助人的動機來服務民眾,不應有目的性的要求回饋或是報酬,也不應有計較與比較心態來服務。(二)提升志工出勤穩定度以及上課意願。(三)志工服務態度應由被動轉為主動。(四)積極構思服務新創意。(五)建立交班制度。二、對志工督導的整體性建議

(一)志工幹部皆希望能採取定期招募模式,並且確實進行志工督導與志工幹部共同面談新 進志工的招募流程。(二)台大醫院晉用志工條件門檻過於嚴格,應該向長庚醫院效法,調查其服務的動機並經過面談審查過即可參加志工行列。(三)教育訓練學習方式應該因人而異,對於高齡志工的教育訓練宜以面授課程為主;年輕的志工則可多鼓勵線上學習。(四)開放創意空間留言板或空間,讓志工的創意得以無限發揮。三、對醫院政策的整體性的建議(一)充份授權志工幹部自主性管理。(二)志工不能替代正式人力。(三)要能尊重志工,時時以同理心對待之。(四)廢止繳交良民證的制度。(五)提供可近性與可用性的軟硬體設備。(六)針對不同年齡層的志工教育

訓練的方式分別採取面授或電腦線上學習以增強其上課意 願。(七)分隊上課優於全院性的上課來得有效。(八)積極參與政府主管機關所舉辦的績優志工選拔活動,以建立並增加志工凝聚力與榮譽感。(九)開放建言管道空間,並鼓勵志工自由發揮。

聽,傷痕在說話:呂立的兒少保護醫療現場紀實,守護受虐兒,重拾家的力量

為了解決台大醫院志工 的問題,作者呂立 這樣論述:

看到一次次被救回的孩子,最後來到醫院卻還是被打死, 我認為,保護兒童不只是醫生能做,你同樣能盡一份力! ∼呂立醫師∼ 「是爸爸打的,可是你不要怪爸爸喔!是因為我不乖,他才會拿『愛的小手』打我」---5歲男孩陽光笑臉下的遍體麟傷。 「為什麼媽媽不救我?」---被媽媽同居人浸燙的9歲男孩,在病房內冰封了對媽媽的愛。 「欸!老師,我被性侵了。」--智能障礙生說不出清楚的求救聲。 「我不想死掉,為什麼媽媽要抱我從橋上跳下去?」攜子自殺而倖存的孩子被迫一瞬間長大。 「我的孩子只是感染病毒。」3歲白血病男孩因著媽媽抗拒化療而在家中死在媽媽眼前。

「石頭夠熱才能把毒氣逼出來。」迷信另類熱療法的媽媽把孩子的肉都燙焦了。 「我想活下去,為什麼媽媽不讓我接受治療?」17歲白血病少年比悲傷更悲傷的故事真實版。 呂立,除了是台灣友善兒童醫療之父,也是兒少保護醫療的關鍵推手,曾獲紫絲帶楷模獎,他努力救受虐兒的命,更想醫治他們的恐懼! 25個受虐兒身與心的紀實故事,如同揭開了潘朵拉的盒子, 每個故事的背後,都是一個生命教育的思索、一個社會議題的探究、一個制度疏漏的反思。 17歲白血病少年求生意志堅強,卻苦於沒有醫療自主權,被迫與反對他治療的媽媽對抗,因而母子絕裂,這個故事承裝的是生

命權與親權孰輕孰重的思考,更撞擊了現行的法律制度。 由呂立來述說這一個個看似生命悲歌的故事,沒有天問式的悲情吶喊,而是以他獨有的醫者仁心,用理性客觀,卻又不失人性溫暖的帶領讀者同理施虐者的心理狀態、處境,以及所有兒少保護工作人員所面臨的掙扎與困難。 這本書提醒所有讀者,兒虐的可怕之處不僅是孩子身體上的傷痕,還有對孩子未來造成的扭曲與影響。作者試圖喚起你我人性的光輝,提醒大家還能夠做些什麼,而不是急著責怪什麼。 透過本書,讀者看到的不只是一個個令人揪心的故事,還有許多相關兒虐的知識,比如疏忽、生命權等概念,讓讀者能更加理解兒少保護需要重視的各種層面

。不僅如此,作者也提供了許多相對應的解決方式,讓讀者在心情沉重之餘,也能對未來有光明的期待。 身處20年兒少保護現場,呂立醫師最真心的呼籲與建言~~ ◎兩聲清脆的巴掌聲在警察局內響起,隨之引爆的是一陣怒斥:「又當小偷!講都講不聽!看我把你手打斷!」 →台灣多年來透過倡議、立法推動「校園零體罰」,那麼,在學校不能打小孩,為什麼在家裡就可以?老師不能打,為什麼家長就可以? ◎「我們常聽到照顧者說『我保證不會再打小孩』,但他自己可能從小被打到大,只會這一招,沒有學過、看過別的正向教養方式,如果無法積極幫忙這樣的家庭,誰能保證沒有下一次

?」 →藉由社工,鄰里街坊的關心與協助,我們才有機會打開門,讓照顧者知道,他們有更多、更好的選擇來照顧、教養孩子。 ◎「小孩反覆受傷,卻找不到可歸責的對象,真是件讓人沮喪的事。司法上的證據要求很嚴謹,只是從醫師的立場,我會覺得,醫學影像傳遞出的資訊其實很強烈,沒有那麼薄弱。」 →台灣受虐致死的兒童數量與施虐者被起訴案件量相較不成比例,我們的司法就像是受虐兒的上衣,隱藏在衣服內的受虐兒不知凡幾,但有誰能掀開上衣,檢視司法通報、偵辦體系的問題呢? ◎「『因注意而未注意』或『應就醫而未就醫』,在我看來都屬於『疏忽』型態的兒虐事件,而找出

『疏忽』的個案是為了幫助有需要的孩子與家庭,並不是為了責難照顧者。」 →瑞士專業育兒指導員主動進入家戶關心的制度是「同村共養」的概念,而且是政府把專業人士送給媽媽,成為大家的「媽媽友」。 名人推薦 ▌感動推薦 ▌ 隋棠(知名演員) 夏嘉璐 (主播、主持人) 台灣還我特色公園行動聯盟 ▌真誠推薦 ▌ 張秀鴛 (衛福部保護司司長) 林志嘉 (兒童福利聯盟董事長) 白麗芳 (兒童福利聯盟執行長) 家扶基金會 蘇巧慧 (立法委員、水獺媽媽巧巧話節目主持人) 王婉諭 (立法委員)

▌專業推薦 ▌ 吳明賢(台大醫院院長) 黃立民(台大兒童醫院院長) 黃璟隆(新北巿立土城醫院院長兼長庚醫療財團法人兒少保護中心公益計畫主持人) 吳美環(台大醫學院特聘教授) 夏紹軒(林口長庚紀念醫院兒童加護病房主任、衛福部推動兒少保護區域醫療整合中心計畫主持人) 黃瑽寧(馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師) 小劉醫師(外科) 鄧惠文(精神科醫師、榮格心理分析師) ▌好評推薦 ▌ 哇賽心理學 孫明儀(社工師、嬰幼兒心智健康治療師) 郭葉珍(國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授)

賴芳玉(家事法知名律師) 黃致豪(執業律師/司法心理學研究者)

想知道台大醫院志工更多一定要看下面主題

台大醫院志工的網路口碑排行榜

-

#1.十分鐘知天下2021/12/20 | 民報Taiwan People News

救難隊與志工救出2.1萬水災災民. 新加坡. 資安局召開緊急會議因應Log4j漏洞威脅. 越南. 資通訊部長與印度電子資訊部長簽署兩國資訊與電子合作備忘錄. 於 www.peoplenews.tw -

#2.財團法人瑪利亞社會福利基金會 - 1111人力銀行

財團法人瑪利亞社會福利基金會創辦人莊宏達醫師是一位虔誠的天主教徒,1973年高雄醫學院醫學系畢業,1975年擔任彰化基督教醫院任內科住院醫師期間,被指派往台大醫院復 ... 於 www.1111.com.tw -

#3.《水色のワルツ》水色華爾滋- 台大醫院鋼琴志工李元芬老師

《水色のワルツ》水色華爾滋- 台大醫院鋼琴志工李元芬老師. HD. 個人短片. 2017-03-28 11:47 409 0. 相關推薦. 04:52. 水色のワルツ(2). tanlui. 2014-01-10 23:41. 於 m.xuite.net -

#4.志工園地 - 台大醫院巴金森症醫療中心

身體健康的改變~病人志工的感想 ( 巴金森中心). 身體健康的改變年輕時喜歡高冒險性的戶外活動,如激流獨木舟、攀岩、 登山車…..等。 單純目的: 擁抱自然享受生活。 於 www.pdcenterntuh.org.tw -

#5.好心肝翻版?台大醫院傳20志工打疫苗醫護氣炸 - Tvbs新聞

臺大醫院爆出超過20名志工,施打AZ疫苗,幫忙消化庫存,被質疑是好心肝翻版,對此台大醫院澄清,一切按照中央規定,疫情延燒,不少高風險工作的人, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#6.撫慰病患心靈鋼琴老師樂做終身志工 - 中時新聞網

陳志偉9年來在新竹台大醫院當鋼琴志工,每次演奏都吸引不少民眾駐足聆聽。(徐養齡攝). 人潮洶湧的新竹台大醫院掛號批價大廳,傳來江蕙《風吹的 ... 於 www.chinatimes.com -

#7.新光醫院掛號系統

2021.12.22, 一般外科, 27診, 上午, 王凱緯 ; 2021.12.22, 泌尿科, 30診, 夜診, 何肇晏 ... 於 www.skh.org.tw -

#8.最新資訊(第2頁列表) - 財團法人兒童肝膽疾病防治基金會

【招募核對發票志工】 招募愛心志工協助本會對發票將各地滿滿的愛心轉給需要的協助的 ... 今年邀請台大醫院肝臟移植小組何明志醫師來加強我們對兒童肝臟移植醫療新知。 於 www.children-liver.org.tw -

#9.YunTech 單一入口服務網

107年台大醫院(雲林分院)大專志工 · 斗六、虎尾院區: · 大門口、門診區 ... 於 webapp.yuntech.edu.tw -

#10.服務學習台大醫院雲林分院營養室 - 如何製作自己的Homepage

學系:英國語文學系. 姓名:蔡恩沛. 生日:1999 年1 月4 日. 星座:摩羯座. 學歷:台北市立松山家商. 經歷:麥當勞、全家工讀生,服務志工. 專長:文書處理、影片剪輯. 於 www1.pu.edu.tw -

#11.[問題] 412台大醫院志工大會- 看板Volunteer | PTT職涯區

[問題] 412台大醫院志工大會. +收藏. 分享. 看板Volunteer (志工)作者urnottheone時間13年前發表 ( 2008/04/09 04:01 ), 編輯推噓2( 2推 0噓 0→). 於 pttcareers.com -

#12.國泰綜合醫院

賀- 愛心服務團榮獲110年度臺北市第25屆金鑽獎優良志工團隊 · 本院開放莫德納疫苗特別門診,供民眾預約接種 · 111年度住院醫師招考(放榜查詢) · 門診公告. 於 www.cgh.org.tw -

#13.【志工招募】臺大醫院雲林分院志願服務工作人員招募

臺大醫院雲林分院志工隊自民國81年9月成立迄今,承蒙熱心民眾投入志願服務,主動提供來院民眾關懷慰問、諮詢引導等貼心服務,協助病人及家屬就醫無礙。為了提供更優質的 ... 於 tylcvsc.yunlin.gov.tw -

#14.台大醫院志工招募2021的推薦與評價,FACEBOOK

台大醫院 National Taiwan University Hospital, profile picture. 台大醫院National Taiwan University ... 更多相關訊息請詳見志工召募簡章或社會工作室網頁。 於 hotel.mediatagtw.com -

#15.台大醫院志工招募2021 :: 非營利組織網

【心路社會福利基金會】招募行政志工、成人身障課程支援志工.104天使志工銀行.待遇面議...104天使志工銀行.待遇面議.台北市中正區.距捷運台大醫院站360公尺., ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#16.台灣新思科技員工積極參與慈善志工服務慶祝三十周年

新思科技在台灣成立分公司已三十周年,為慶祝這難得的里程碑與鼓勵員工極參與慈善志工服務,台灣新思科技(Synopsys Taiwan)發起NB捐贈偏鄉、贊助新竹 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#17.醫院志工激勵與工作投入之研究— 以屏東縣三家醫院為例

共八類。予以整理如表1 示之。 表1:各醫院志工隊工作項目彙整表. 醫院. 工作項目. 台大醫院. 門診服務、病房探訪服務、急診服務、行政支援工作、特殊服務、. 於 www.sfaa.gov.tw -

#18.生物超爛、沒上台大醫科威爾許化學獎得主翁啟惠自曝人生三挫折

2021年獲得威爾許化學獎,又帶領中研院基因體研究中心發表針對新冠病毒的廣效疫苗,備受矚目。 採訪過程中,最深刻印象是,「研究」是他一生的志業。研究 ... 於 www.cw.com.tw -

#19.台大醫院志工招募簡章 - 台東基督教醫院

台東基督教醫院【學生志工】召募簡章. 召募對象:高中(職)以上之在學學生; 召募期間:. 暑假:每年6月-9月. 寒假:每年1月-3月. 報名方式:網路或現場報名,恕不接受 ... 於 www.tch.org.tw -

#20.行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院‧En Chu Kong Hospital

志工 招募 ... 醫療團隊. 恩主公醫院乃行天宮以醫療從事濟世助人的一項公益志業,也是以宗教出世精神,落實入世社會服務的具體表現。 於 www.eck.org.tw -

#21.愛如甘霖: 賴甘霖神父自傳 Living, Loving and Believing

自那時起,她開始跟著我在台大醫院的祈禱室服務了十幾年。玉蟬有一次因為車禍住台大醫院時,我去探望她。之後她母親過世,我也在旁邊。這是讓玉蟬決定在祈禱室當志工回饋 ... 於 books.google.com.tw -

#22.社會工作室 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

社會工作室,,National Taiwan University Hospital,臺大醫院肇建於西元1895年,為國家級教學醫院,肩負教學、研究、服務三大任務。台大醫院網站提供 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#23.學生志工招募- 台大新竹分院Ladakh醫療志工團 - Google Sites

台大醫院 新竹分院的國際志工團網頁,提供相關課程與服務資訊. 於 sites.google.com -

#24.志願服務 - 台北醫學大學附設醫院

本院延續北醫大醫療體系「以病人為中心」的理念,2018年起本院提升IT技能,大廳設置iTGO智能服務專區,志工提供走動式專業服務,及時陪伴關懷,扮演病人與醫院之間的溝通 ... 於 www.tmuh.org.tw -

#25.焦點新聞 - 新竹市政府社會處

其中模範志工家庭由「急診室志工天使」80歲的李芙蓉與年逾70歲的全家姊妹、妹婿共5人組成,在台大醫院新竹分院服務26年,安撫患者、家屬焦慮心情,成 ... 於 society.hccg.gov.tw -

#26.瑞信歡樂列車耶誕老人擊掌送禮物給病童圓夢| 地方 - 中央社

瑞信基金會董事長吳春福與陳淑姿今天親自到天主教雲林若瑟醫院、台大醫院雲林分院送耶誕禮物,護理師告訴一名病童,手術成功且康復後,將會收到耶誕 ... 於 www.cna.com.tw -

#27.癌末父想看女兒出嫁台大新竹分院順利圓夢 - 蘋果日報

病房的交誼廳在志工團隊的巧手下華麗變身,順利完成癌末父親看女兒出嫁的心願。台大醫院新竹分院. 新竹一名癌症末期的石先生,一直有個心願未了,就是 ... 於 tw.appledaily.com -

#28.「蘿莉控」誘82少女拍噁照!台大飛了還被判刑106年 - 三立新聞

林和駿2017年考上台大醫療器材與醫學影像研究所,警方在追查一起網路上 ... 根據了解,林和駿在案發後,開始在臉書上發表做環保志工、捐血做公益、 ... 於 www.setn.com -

#29.回轉像小孩| 台北靈糧堂社會轉化

【回轉向小孩】. 2015年我從公務界退休後,妻子鼓勵我讀生命培訓學苑,在我退休前之前,妻子有一天看見教會週報上刊登一則~“台大醫院急徵志工”,起先 ... 於 www.breadoflife.taipei -

#30.【台大醫院志工心得】臺大醫院志願服務實習之旅初... +1

台大醫院志工 心得:臺大醫院志願服務實習之旅初...,實習除了讓志工伙伴能對即將服務的環境、內容、對象有足夠的認識,審視自己的興趣、時間和...走出家庭、走出封閉, ... 於 tag.todohealth.com -

#31.Re: [問題] 台大醫院志工招募面試問題- 看板Volunteer

引述《cariakang (kang)》之銘言: : 各位大大好~~ : 小妹我下星期會去台大醫院的社工室自薦志工: 但因為17歲的時候就去過了一次: 知道他們會先經過面試再考慮錄取: 不 ... 於 www.pttweb.cc -

#32.台大醫院志工招募 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台大醫院志工招募】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#33.街頭守門人 - Google 圖書結果

當時擔任台大醫院住院醫師的柳林瑋發言時,就發生這樣的狀況。柳林瑋是公民1985行動聯盟發起人之一,長期關注社會運動,也在反黑箱服貿運動中擔任醫療志工。330活動開場後 ... 於 books.google.com.tw -

#34.2015 年癌症診療年度報告

辦理「癌症資源中心志工服務持續性教育訓練」9/21、9/28 ... 至台大醫院國際會議中心參與「106 年度醫院癌症診療品質精進計. 畫」之開標案. 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#35.愛,在每個心跳(增修版): 十二位開心的生命鬥士 - Google 圖書結果

何信吉中華民國心臟病兒童基金會資深志工當年,我抱著做好事的心理,利用午休或假日的時間, ... 沈慶村國泰醫院前副院長六〇年代,台灣大學醫學院附屬醫院小兒科病房中, ... 於 books.google.com.tw -

#36.歡唱聖誕簡文秀為醫院志工高歌- 即時新聞 - 自由健康網

... 為了感恩長期在醫院義務協助照顧病友的志工們,台大醫院特地與億光文化基金會在昨日、耶誕節前夕,舉辦「感恩的日子聖誕音樂會─特別為醫院志工而 ... 於 health.ltn.com.tw -

#38.9旬翁壓迫性骨折,骨水泥術後痛不欲生!微創內固定手術重獲 ...

今年6月黃老先生的兒子上網搜尋,特別至林新醫院找神經外科邵國寧主任診治。檢查發現,黃老先生背部疼痛,坐立難耐,雙下肢無力,神經外科邵國寧主任 ... 於 www.lshosp.com.tw -

#39.圓夢| 心靈分享 - 耕莘醫院

在刊登本文之前首先要感謝台大醫院腫瘤病房護理部、六A緩和病房志工以及圓夢協會工作人員的辛苦策劃,能夠完成自己的夢 子曰原是台大腫瘤病房卵巢癌症 ... 於 www.cth.org.tw -

#40.志願服務 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院

志願服務沿革. 2018年年底臺大癌醫中心醫院試營運,為因應日後志工服務需求,由社工組主責儲備志工之召募,並籌劃志工隊組成之相關事宜。 於 www.ntucc.gov.tw -

#41.研究生陳劭虹談「USR音樂志工方案開發」 - 國立臺北大學

目前國內大型醫院的大廳多備有鋼琴,或是有音樂志工提供展演,以安定病人與家屬煩躁疲憊的心靈,以台大醫院為例,不僅備有鋼琴,甚至已搭配鋼琴的自動數位演奏。 於 new.ntpu.edu.tw -

#42.醫護氣炸!台大醫院志工「幫消化AZ疫苗」 挨批根本「好心肝 ...

台北市長柯文哲8日曾表示分配給醫療單位的AZ疫苗若沒打完就別想打莫德納,其中又以台大醫院的2千劑庫存為最多,結果現在竟爆出有至少20名「志工」幫忙 ... 於 www.ctwant.com -

#43.台北捷運好孕吊飾領取登記

42站任您選:. 象山、大安、東門、中正紀念堂、台大醫院、台北車站、中山、雙連、民權西路、士林、石牌、竹圍、淡水、頂埔、亞東醫院、板橋、新埔、西門、忠孝新生、 ... 於 ssl.metro.taipei -

#44.失智症治癒率高達70%!83歲阿公做到4件事

失智症治癒率高達70%!83歲阿公做到4件事,逆轉失智還能當志工 ... 好」的實例,顯見除了專門的醫院及醫療機構外,也能透過家人的力量來治好失智症, ... 於 www.edh.tw -

#45.台大医院志愿服务队 - 百度文库

台大医院 志愿服务队- 臺大醫院志願服務隊志工訓練(學生版) 學生版) 社會工作室1 目錄一. 志願服務隊沿革二. 任用規則三. 請假規則四. 志工的義務五. 志工倫理守則... 於 wenku.baidu.com -

#46.[新聞] 好心肝翻版?台大醫院傳20志工打疫苗- Gossiping板

1.媒體來源: 東森新聞雲2.記者署名: 陳雕文3.完整新聞標題: 好心肝翻版!臺大醫院志工「幫忙」消化AZ 醫氣炸:我們沒得打4.完整新聞內文: 記者陳 ... 於 disp.cc -

#47.[招募] 台北台大醫院志願服務隊- volunteer | PTT職涯區

現場報名:至台大醫院新大樓一樓社工室報名(攜帶身份證) 2.網路報名:請參閱下文☆ 招募 ... 福利:凡錄取成為台大醫院志工即享有意外保險。 每次服務發餐券一張。 於 pttcareer.com -

#48.台大醫院竹北生醫園區招募志工邀請您加入志願服務行列 - LINE ...

台大醫院 新竹分院表示,一般民眾走進醫院,往往第一時間就會有志工主動上前來協助服務,舉凡路線指引、醫療諮詢、協助查詢住院床號及醫師看診時間、代辦理 ... 於 today.line.me -

#49.[討論] The Playlist:2022最受期待100電影(二) - movie

... 目前處於到處就醫還沒找到病因的階段: 明天會去台大醫院複診而我的重點是: 這 ... 飾演一個接聽求助熱線的志工、面對美國破碎地景上的來電呼救。 於 ptt-life.com -

#50.志工- 台大醫院| LinkedIn - 陳慧玲

陳慧玲 · 台大醫院的志工 · 工作經歷 · 教育背景 · 更多名叫陳慧玲的專業人士 · 陳慧玲的完整檔案. 於 tw.linkedin.com -

#51.108年度臺大醫院志工召募 - Facebook

台大醫院 National Taiwan University Hospital, profile picture. 台大醫院National Taiwan University ... 更多相關訊息請詳見志工召募簡章或社會工作室網頁。 於 zh-cn.facebook.com -

#52.獨家/醫護爆「20名志工」搶先接種台大醫澄清:皆依規定造冊

本土疫情持續延燒,要有效防堵疫情擴大,重要關鍵還是疫苗,而第一線醫護人員,因為待在高風險的工作環境,被列為第一類優先施打。但有臺大醫院的醫護 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#53.北市防疫旅館染疫男曾赴美演出19團員+1同樓住客PCR全陰性

據《東森新媒體ETtoday》則報導,這20人為表演團體,赴美進行表演工作後返台。 (延伸閱讀:「防疫旅館比醫院危險」 柯文哲下令員工打第3劑、有症狀就篩). 於 www.upmedia.mg -

#54.台大醫院志工招募簡章 - 衛生福利部基隆醫院

衛生福利部基隆醫院學生志工召募簡章. 1090612. 本院志願服務隊成立已27年,承蒙許多熱心又無私志工夥伴的協助與奉獻,大幅提升本院服務病患、家屬與訪客的品質,並在 ... 於 www.kln.mohw.gov.tw -

#55.康寧醫院

最新消息. 活動新訊. 於 www.knh.org.tw -

#56.台大醫院志願服務人員報名表

志工 編號:(社工室填寫). 您好,感謝您對臺大癌醫中心醫院的支持與愛戴,在您報名本院志願服務之前,我們有幾項需求想請您確定是否可以配合(以下問題若可配合請打勾, ... 於 cv101.gov.taipei -

#57.首頁:馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院(MacKay Memorial Hospital),起源於西元1880年馬偕博士創建之偕醫館,並於1912年遷至中山北路現址,命名為「馬偕紀念 ... 於 www.mmh.org.tw -

#58.台灣棒球名人堂票選林華韋等4人入堂 - 民視新聞

徐傍興出生屏東縣內埔鄉美和村,是光復後台大醫院首任外科主任,1952年創立「徐外科醫院」,出錢、出力創立美和中學,組成美和青少棒、青棒隊,培育出 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#59.首頁> 如何到台大醫院當志工 - dow10k logo

請問如何申請到雲林斗六台大醫院當志工? 可用下面電話到醫院去諮詢唷: 國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院醫院地址: 640 雲林縣斗六市雲林路二段579號服務電話: ... 於 dow10k.com -

#60.病患的天使 醫院志工胡雅西 - 台灣光華雜誌

與病患互動的心情與心得又如何呢?台大醫院志願服務隊隊長胡雅西的故事就十分具有代表性。 「服務病患使我更懂得注意健康、珍惜生命、 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#61.坦尚尼亞 - 社團法人台灣醫務管理學會

台大新竹分院醫院於日前組成醫療志工團前往東非坦尚尼亞進行醫療考察及巡迴醫療,為該院國際醫療服務再添一樁公益事蹟。 台大醫院新竹分院加護病房 ... 於 www.tche.org.tw -

#62.冬至凌晨惡火!台東藥局竄火煙一家四口2死2傷 - 新浪新聞

準台大生毀了遭重判106年 【今日最熱門】 ○ 最強冷空氣要來了! ... 表揚桃市卓越、績優工會與修繕義行志工鄭文燦期許持續為勞工發聲. 12-21 17:45 ... 於 news.sina.com.tw -

#63.社會工作室- 志願服務分享 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

台大醫院 網站提供醫療團隊、特色醫療中心、就醫指南、尋找醫師、門診掛號(含看 ... 104年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚(PDF檔) ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#64.社會工作室- 志工招募 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

社會工作室,,National Taiwan University Hospital,臺大醫院肇建於西元1895年,為國家級教學醫院,肩負教學、研究、服務三大任務。台大醫院網站提供 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#65.撫慰傷患幫助醫療台大新竹志工30週年 - 台灣好新聞

台灣的醫院超級忙碌,但是台大醫院新竹分院當中各個角落都能看到志工的身影,無論是在急診幫忙病患,或是在大廳幫忙量血壓,台大醫院新竹分院的志工 ... 於 www.taiwanhot.net -

#66.在醫院餐廳看到病患不適,請志工幫忙推去急診 - 爆料公社

社員 張小姐在爆怨公社分享自己在醫院餐廳看到有病患需要幫助,尋求志工幫忙卻無法處理的心情。 社員全文如下: 剛剛在台大醫院吃早餐,發現到跟我同桌 ... 於 www.bc3ts.com -

#67.轉寄 - 博碩士論文行動網

論文摘要本研究以最早將志願服務理念啟蒙實際落實在醫院的台大醫院以及我國醫院志願服務團隊最早起源的長庚醫院(林口分院),以這兩家醫院的志工督導與志工幹部作為 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#68.溫暖人心、提升生命價值醫院志工無私付出 - uho優活健康網

優活健康網新聞部/綜合報導)台大醫院雲林分院志工隊至今,服務了無數就醫病患及家屬,為持續服務社區民眾,極需具有熱情與愛心的志工新血加入,誠摯歡迎有興趣從事 ... 於 www.uho.com.tw -

#69.一本讀通 血癌: 解答淋巴癌、白血病、多發性骨髓瘤病友最想知道的疑問

... 台大醫院骨髓移植病房護理師重要事蹟:台大醫院優良護理師【採訪撰文】林虹汝紐約市立大學公共管理 ... 曾獲選台灣癌症基金會抗癌鬥士,並長期擔任志工關懷癌友。 於 books.google.com.tw -

#70.社會工作室- 志願服務隊簡介 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

台大醫院 網站提供醫療團隊、特色醫療中心、就醫指南、尋找醫師、門診掛號(含看 ... 本院志工以院長為最高長官,社工室(行政督導)主責志工之人力資源管理,包含:召 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#71.台大醫院癌症中心醫院招募醫學工程技術師

台大醫院 新建癌症中心醫院目前正在招募醫學工程技術師. 台大醫院醫學工程部十分歡迎本系所的學生前去應徵. 詳情請上台大醫院 ... 「生涯講座─國際志工服務學習」活動. 於 ymbme.nycu.edu.tw -

#72.助人利己台大醫院竹北生醫園區招募志工 - 蕃新聞

有意願成為醫院志工的夥伴,歡迎來電洽詢03-5326151分機6001劉社工,誠摯邀請您加入志願服務的行列。 (圖由台大醫院新竹分院提供/即將提供民眾醫療 ... 於 n.yam.com -

#73.神奇蠶豆資訊園|腎友健康園地|腎友經驗分享

在兩天的課程中,有來自高雄長庚醫院、國軍802總醫院、台南成大醫院、嘉義基督教醫院、雲林台大醫院及桃園壢新醫院等1 2位培訓腎友志工,在蓮花颱風逼近,路上颱風警報 ... 於 www.capd.org.tw -

#74.台大醫院志工每年服務三十四萬人次 - 生命力新聞

義工的資格是年滿十八歲以上,六十五歲以下,能持續一年每週一次四小時服務,通國、台語者均可親自到台大醫院報名,接受面試。 志工除了需受職前訓練外,院方還不定期會 ... 於 vita.tw -

#75.青少年BNT疫苗第2劑開打台大醫院前進4校做心電圖 - 聯合報

為及早篩檢偵測心肌炎,台大醫院與心臟病兒童基金會合作,40名台大醫院醫療人員做志工,主動走進四所北市高中(建國高中、成功高中、大安高工、南港高 ... 於 udn.com -

#76.最新消息 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院

【108年度臺大醫院志工召募】 ... 報名時間:民國108年04月08日(一)至04月19日(五)上班日08:30~11:30、13:30~16:30,請電洽(02) 23562097或(02) 23123456 轉65969,登記 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#77.遭指也讓志工打疫苗? 台大醫院怒駁:標準化病人屬臨床教師

台大醫院 遭爆料有20名志工幫忙消化院內AZ疫苗,被稱為好心肝翻版。 台大醫院駁斥此消息,院方接種都依照政府規劃,以醫護人員優先。爆料所指志工應 ... 於 www.ettoday.net -

#78.機動醫療服務施展魔法幫交誼廳變身

台大醫院 新竹分院的志工隊成員來自於各行各業以及院內外退休員工,各個身懷絕技臥虎藏龍,有書法、插花、或是以音樂表演為專長的志工,為等候病人提供心靈 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#79.關於環境資訊中心

... 服務信箱 [email protected];投稿信箱 [email protected]; 加入志工行列 ... FidoNet撥接時代就存在的老網路人,分別在台大海洋所和東華環政所研究過黑潮和 ... 於 e-info.org.tw -

#80.第參章研究方法

本研究之目的為瞭解醫院志工休閒認知與休閒效益的關係、醫院志工 ... 表3- 1 台灣北部醫學中心基本資料. 志工人數床位數地址. 台大醫院. 428 人2171 床. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#81.社區健康營造- 志工園地 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺 ...

台大醫院 新竹分院於105年12月7日及14日上午假台大新竹分院六樓多媒體講堂舉辦「長照2.0社區志工訓練課程」,邀請本院合作社區夥伴及醫院志工隊共同 ... 於 www.hch.gov.tw -

#82.置頂20151201台大醫院黃聖懿醫師—骨髓瘤_髓緣志工衛教_照片

20151201台大醫院黃聖懿醫師—骨髓瘤_ 髓緣志工衛教_照片. ... Dec 02. 2015 19:27. 置頂 20151201台大醫院黃聖懿醫師—骨髓瘤_髓緣志工衛教_照片. 74. 創作者介紹. 於 tbmta.pixnet.net -

#83.「臺大醫院」找工作職缺-2021年12月|104人力銀行

2021年12月23日-158 個工作機會|T4700空調設備維護人員(臺大醫院)【中興電工機械股份有限公司】、台大醫院神經部湯頌君醫師實驗室-專任研究助理【國立臺灣大學醫學院 ... 於 www.104.com.tw -

#84.登入 - 台大醫學院服務課線上登記

請於每日服務前親至各院區志工辦公室借用志工背心,採當日借還,不隔夜。 ... 臺大醫院志工 服務注意事項 ... 台大醫學系學生服務證明暨評分表(空白). 於 sev.med.ntu.edu.tw -

#85.社會工作室- 檔案下載 - 台大醫院

日期 名稱 點擊數 文件 2019‑10‑28 台大醫院志願服務隊隊長當選感言 點擊數93 PDF 2019‑10‑28 志工大會志工分享籌備心得 點擊數40 PDF 2019‑10‑28 志工大會得獎感言 點擊數20 PDF 於 www.ntuh.gov.tw -

#86.「台大醫院學生志工」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

台大醫院 學生志工資訊懶人包(1),志願服務·志工召募·學生短期公共服務·志願服務分享·捐款徵信...108年臺大醫院提供學生短期服務單位一覽表0107.pdf,108年臺大醫院提供 ... 於 199.231.189.42 -

#87.志工隊緣起| 社工組-志願服務 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲 ...

時值台灣各大醫院成立志願服務隊蔚為風潮,本院順應時代潮流,又本院患者遽增,有必要成立志願服務隊,當時院長廖五德指示著手規劃、招募,乃於81年9月正式成立志願 ... 於 www.ylh.gov.tw -

#88.臨終進行曲:沈宜璇與癌共舞的人生樂章 - Google 圖書結果

之後,才有病人家屬和我說,有好多人被騙,他自己的堂姊也在台大醫院住院時被騙了一百 ... 所以她都在醫院當志工,看看有沒有需要幫助的人(醫院志工是受訓過的,有穿志工服, ... 於 books.google.com.tw -

#89.「台大志工招募」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

年齡不拘,男女不拘。非常歡迎退休的長輩參與。 每週能固定提供3-4小時服務,且能持續一年以上。 · 招募時間: 全年均進行即時招募,現有志工 ... ,台大醫院北護分院志工 ... 於 1applehealth.com -

#90.志願服務 - 國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院

台大醫院 北護分院志工招募辦法2021.03.09 志工資格: 年齡不拘,男女不拘。非常歡迎退休的長輩參與。每週能固定提供3-4小時服務,且能持續一年以上。 於 www.bh.ntuh.gov.tw -

#91.劉文正《閃亮的日子》台大醫院鋼琴志工表演 - 网易云音乐

劉文正《閃亮的日子》台大醫院鋼琴志工表演. Frances Lee 钢琴演奏集 订阅(26). 播放03分51秒(1)评论分享下载 生成外链播放器. 於 music.163.com -

#92.標準化病人的招募與訓練:台大醫院的經驗 - 國立陽明大學護理 ...

以. 住院醫師來擔任標準化病人,有其優缺點,亦可視. 為多元臨床醫學教育的一環[3]。至於由非醫學背景. 的志工來扮演標準化病人,一些過去的研究也累積. 了許多證據指出其 ... 於 son.ym.edu.tw