台大醫院附近停車場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦西尾元寫的 屍體證據:日本法醫揭開解剖台上孤獨、貧窮、衰老與不平等的死亡真相 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺大醫院停車場也說明:Title: 台大醫院及醫學院停車場地圖.jpg Created Date/14/AM 停車場服務總院(含兒童醫療大樓)住院來賓停車收費標準:每半小時25元計費。

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出台大醫院附近停車場關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文國立新竹教育大學 藝術教育與創作碩士班 高榮禧所指導 卓貞男的 懷舊意象之辯證性研究: 以新竹市漫遊經驗為例 (2012),提出因為有 懷舊意象、文化地景、文化研究、日常生活審美化、漫遊者、新竹市的重點而找出了 台大醫院附近停車場的解答。

最後網站即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測則補充:本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ...

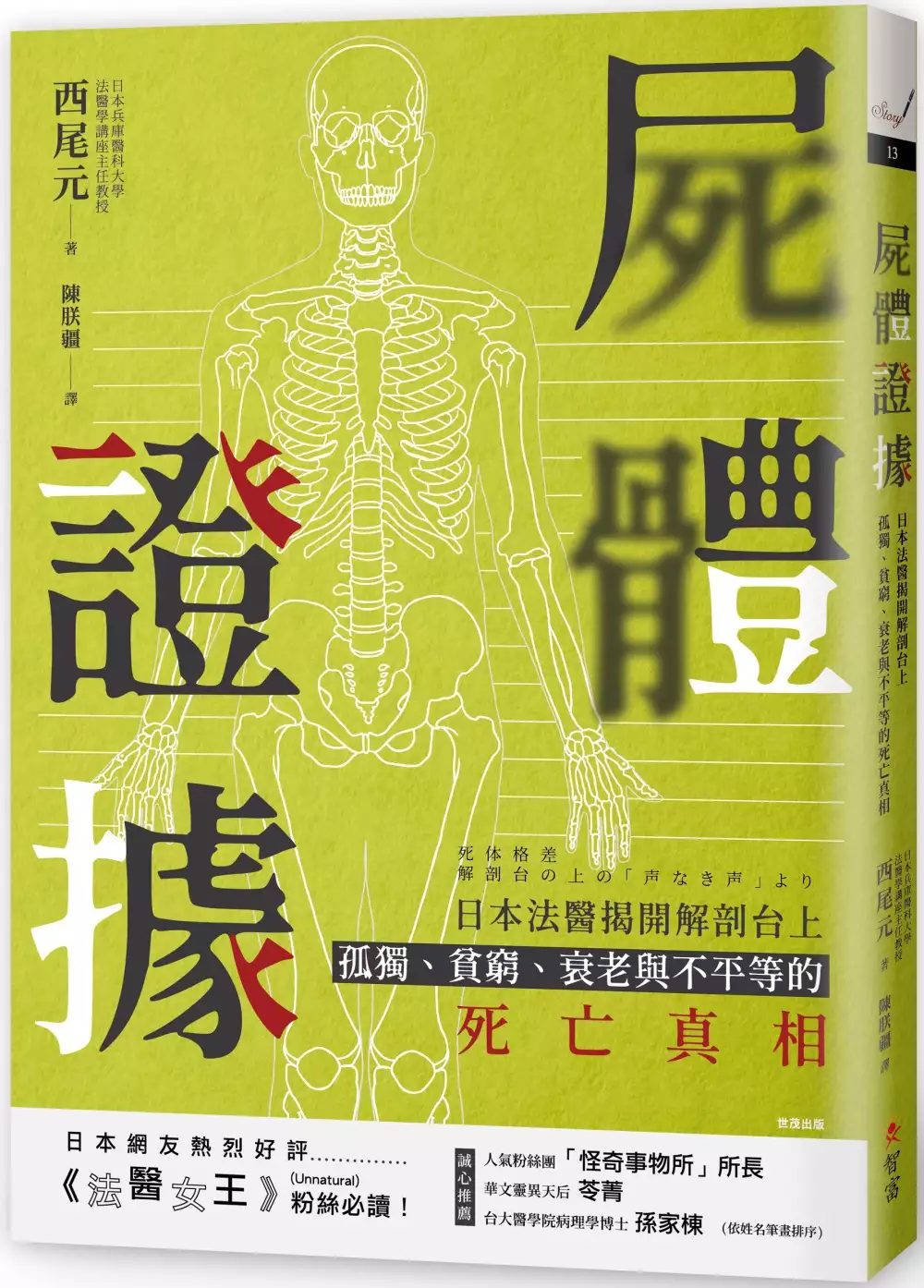

屍體證據:日本法醫揭開解剖台上孤獨、貧窮、衰老與不平等的死亡真相

為了解決台大醫院附近停車場 的問題,作者西尾元 這樣論述:

《法醫女王》(UNNATURAL)粉絲必看 日本AMAZON讀者好評推薦 「最想被他解剖的法醫」NO.1! 那些由孤獨、貧窮、意外而衍生的階級悲劇 探討生命意義的解剖室實錄 生前的一舉一動,都會在身體留下痕跡 是自殺、意外、病死或謀殺?死因為何?死前過著怎樣的生活? 遭遇火災的遺體,如何判斷是燒死或嗆死? 凍死、掐死、遭人下藥… 在法醫面前,沒有隱私。 社會的假象,亦無所遁形。 一針見血的解剖室實錄! 孤獨問題 「如果有人在身邊,或許就不會死」的屍體 孤獨死去的人常在腐爛發臭後才被發現 貧窮問題 許多案例的「根本

原因」是貧困 人的性命,只值500萬 老老照護問題 失智症患者的意外死亡 照護者死亡,等同被照護者的死亡 一年300次解剖,打破對死亡的迷思 法醫追求的並非只有「案件的真相」,而是「死亡的真相」。 ★近看法醫的工作與領悟 「在解剖台面對遺體時,我總是思考活著與死亡的意義。 我們做的是有關「生命」的工作,這同時包含了「生」與「死」兩個角度。 法醫無法直接拯救人們的性命,因此有必要縮短與臨床醫師的距離。 將從死者身上得到的資訊應用在臨床上,即使被解剖者已經死亡,還是能為社會帶來貢獻。 除了自殺以外,人們無法選擇自己死亡的方式。 正因如此,直

到生命結束的前一刻,都該努力的活著。」──西尾元 好評推薦 沒有醫學基礎也能輕鬆閱讀,幫助讀者更接近解剖現場的好書。──D.A 出生的瞬間所有人都是平等的,但根據生活模式會產生「階級」。這是法醫透過「死」探討「生」,相當發人深省的書──Andonaut 我看過很多法醫類的書籍,但這本書舉出了日常死亡的樣貌,也解釋了許多現象的原因。──Yumi 透過作者敏銳的觀察力和分析,找出真正的死因。作者並不賣弄專業知識,也不加油添醋,只是平靜而堅定的訴說著他的經歷。──Tsuki 雖然作者的語氣平靜,內容還是相當「豐富」,例如:死亡時皮膚變色、屍斑的產生、窒息死亡的特徵等等

,結合了許多科普知識。──Dongury 名人推薦 人氣粉絲團「怪奇事物所」所長 華文靈異天后 苓菁 台大醫學院病理學博士 孫家棟 作者簡介 西尾元 1962年出生於大阪府。兵庫醫科大學法醫學講座主任教授、法醫解剖醫。香川醫科大學醫學部、研究所畢業,曾任職於大阪醫科大學法醫學教室,自2009年起於現職工作至今。負責兵庫縣內阪神地區共六市一町的法醫解剖工作。曾發表與猝死相關的論文,試著由法醫學現場的見解,推動臨床醫學的進展。 譯者簡介 陳朕疆 自由譯者。清大生科學士、政大財管碩士、京都大學農學部交換一年、台大經濟系研究助理一年。碰到新的領域就想一探究竟,

成為譯者是偶然,卻也越做越喜歡,歡迎批評指教。Facebook帳號同名字,email: [email protected] 前言 圍繞在某個女性遺體上的謎團 第1章 貧困的屍體 第2章 孤獨的屍體 第3章 衰老的屍體 第4章 死後的階級 第5章 來自解剖台 第6章 殺人事件的屍體 第7章 幸福的屍體 後記 死亡的階級 前言 圍繞在某個女性遺體上的謎團 各位聽到「法醫學」的時候,會想到些什麼呢? 像知名的電視劇般,解剖犯罪事件中被殺害的遺體,並與刑警們一起推理事件的真相——或許有不少人會有這樣的印象吧。 但事實上我們追求的並不是事件的真相,而是

「死亡的真相」,也就是在回答「這個人為什麼會死亡?」這個問題。本書中將會詳細說明,我們所解剖的遺體並不限於捲入刑事案件而死亡的人們。 三年前左右,一位住在關西的40多歲女性在自宅內倒下死亡。遺體被發現後就被送到我們法醫學教室來。 發現遺體的地方位於市營住宅二樓的某個房間。沒有工作的她與母親兩人一起生活,不曾有過重大疾病。當天早上她的身體狀況和平常沒兩樣,但外出的母親回來之後,卻看到她冰冷的身體。屋子有上鎖,且沒有外人入侵的痕跡。 警察曾到現場視察,但房間完全找不到打鬥的痕跡,東西也排列得很整齊。警察認為「無刑事案件可能」,但由於無從判斷死亡的原因,也就是死因,故委託我們進行解

剖。 送來的女性看起來比一般的40多歲女性還要老,許多白髮就這麼任其散亂。與其用“瘦小”形容,不如說她看起來很“羸弱”。 進入解剖室後,我們像平常一樣從觀察遺體表面開始。 這位女性的頭部左側、左肩外側,以及左腰附近有紅黑色的撞痕。特別是左腰的撞痕相當大,不像是在房間內跌倒時所留下的痕跡。 「待在家中,要怎樣才會讓腰部受到那麼強烈的打擊呢……」 我們一邊在腦中整理許許多多的疑問,一邊動手開始解剖。 用手術刀切開她的腹部時,我和旁邊的醫生互看了一眼。位於腹腔下方的骨盆腔有大量出血。驚人的是,打開她的胸部時,左右肺呈現全白。 各位或許曾在某些教科書上看過,肺、心臟、肝

臟等內臟皆為紅色。它們的紅色來自流過的血液顏色。當這些內臟呈現白色時,代表原本該流過的血液消失了。 依照警察視察現場後的說法,在他們家中沒有找到出血痕跡。然而她的體內卻有大量出血,在骨盆腔內的大量血液就是證據。 仔細檢查骨盆腔周圍,在構成骨盆的骨頭上找到了骨折的痕跡,看來就是從這裡開始出血,並逐漸擴散至周圍的組織、肌肉。 「因為骨盆骨折造成出血性休克」。這就是她“概括性”的死因。 然而,即使知道死因,還是不曉得這位女性為什麼會有那麼多的出血量,以至於因「休克」而死亡。 先說結論,她是因為交通事故而死亡的。 雖然不明顯,但在她的右膝外側有一個撞痕。當我發現這個痕跡時,一

切便豁然開朗。 她的頭部、肩膀、腰部等處有許多明顯的撞痕。這些撞痕都分布在身體左側,一開始我不曉得這有什麼特殊意義。右側身體只有右膝外側這個地方有撞痕,這卻是個關鍵。 這位女性恐怕是在步行時被從右方駛來的車子衝撞致死,右膝的撞痕就是被車子的保險桿撞擊造成的傷痕。她被撞到後飛向左方跌倒,於是腰的左側便與路面發生激烈碰撞,造成骨盆骨折。「因左腰受撞擊使骨盆骨折,造成出血性休克」,這就是她真正的死因。 但即使推理至此仍未能釐清謎團。為什麼遭逢交通事故的她,最後會在位於市營住宅二樓的自家中身亡呢? 警察知道解剖結果後著手進行調查,立刻找到與這位女性相關的交通事故。但這並非肇事逃

逸事件,撞傷人的駕駛有向警察報告這起事故。事故發生當下,肇事駕駛曾想將她送到醫院,但被她拒絕了。相對地,該名女性希望「能把她送回自宅」,於是肇事駕駛便將她送回她在市營住宅的家。 由於該名女性因為骨盆骨折的劇痛而難以步行,故這位男性肇事駕駛便將該名女性從停車場揹到女性的自宅。那麼,該名女性又為什麼拒絕去醫院呢? 這天,她在母親外出後,出門到附近的超市買酒,而在回程途中遭逢交通事故。 她非常喜歡喝酒,卻被她的母親嚴格禁止一個人喝酒。要是她在事故後被送到醫院的話,她母親就會發現她出去買酒的事實。 骨盆骨折時,出血情形會逐漸擴散。在她回到自宅的路途中,或許她的意識還是清醒的。但隨

著出血情形越來越嚴重,意識也逐漸模糊,最後導致喪命。 後來我們聽說,她在這起事故的數年前,才因為自身有嚴重的酒精成癮而離婚。她的人生可說是被酒精摧毀了兩次——。 當這個社會需要法醫學出面時,多半是「不怎麼舒服的場面」。像是犯罪事件受害者、自殺、孤獨死亡……當有人在這些“不怎麼正常”的狀況下死亡時,為這些遺體解剖就是我們法醫的工作。 我們並不像臨床醫師般,治療各種疾病,並接受來自患者及家屬們的感謝。法醫怎麼看都不像是醫學界光鮮亮麗的一面,關於這點我們也有所自覺。 但也因為自己並不光鮮亮麗,靜靜待在社會的角落,才能看到許多別人看不到的事物。 這20年來,我戰戰兢兢地解

剖了無數遺體。站在第一線面對這個國家的一具具遺體,我聽到他們正傾訴著人民無聲的痛苦與悲傷——。我想傳達給讀者們的就是我從這些屍體中,究竟看到了什麼樣的「階級」。 本書內容基於我的實際經驗寫成,介紹的都是真實無捏造的案例。然而我們法醫解剖醫是接受警察的委託而進行解剖,站在這樣的立場,基本上我們不能公布解剖的內容。而且,要是讓別人知道某個人的遺體有被法醫解剖的話,對家屬們可能造成不良影響。因此本書所提到的解剖案例中,在關於年齡、解剖過程等部分,會在不造成問題的範圍內稍做修飾,與事實有些出入。另外,本書介紹的內容僅為我所屬的法醫學教室處理過的解剖案例,以及參考在這裡找得到的資料寫成。日本各都道

府縣的解剖案例應有所差異,希望各位讀者能明白這點。 在難以忍受的酷寒之下 某年二月的某一天,天氣相當寒冷,前一天還下了雪。這天則像平時一樣,一大早就有警察將遺體送到我們的法醫學教室。 死亡男性的年齡推斷約為50歲。他在自家公寓中死亡,被發現時他趴倒在自家廁所前。 雖然警察視察過現場,但還是無法判斷死亡原因,故委託我們進行解剖。 我們在準備室換好衣服,待解剖室的門一打開,警方負責人與法醫學教室的技術人員便不疾不徐地開始進行解剖準備。解剖室沒有窗戶,整面牆壁貼滿了全白的磁磚。在解剖室中央的柔和燈光下,男性的遺體已被平放在不鏽鋼製的解剖台。 心臟已停止跳動的肉體就擺在眼前——。 對20年來幾乎每

天都會看到這種景象的我來說,只是“日常的光景”。 踏入解剖室後,首先我會遠遠觀察擺在解剖台上的遺體。像是身體的哪個部分有受傷,臉上的瘀血情形有多嚴重之類的,有些情況從遠處觀察時較能掌握整體感覺。因為在開始解剖之後,我們只會專注在眼前正在進行解剖的遺體部分,而忽略掉整個遺體的樣子,這很有可能會讓我們看漏某些地方,導致死因的誤判。 遠觀全身後,便正式開始了我們的工作。我們會仔細觀察遺體表面(亦稱外表)的每一個角落。從法醫學的角度進行解剖時,需觀察外表有沒有明顯的外傷、異常顏色,若有的話在何處、範圍有多大、分布多寡等等——這些由外表獲得的資訊,在某些案例中是最後判定死因的關鍵。若有刀刃刺傷的痕跡,比

對傷口大小、深度與凶器是否一致,有時會成為逮捕犯人的重要證據。 在這個案例中,我們進入解剖室時,立刻就注意到遺體外表有許多“印記”。我們也看到手肘和膝蓋等較大的關節附近,多處體表呈現紅斑狀的異常顏色。 確認過顏色異常的位置後,我的腦中馬上浮現出「凍死」這兩個字。 但這個階段還沒辦法下“診斷”。 確認完整個遺體表面後,我們便會用手術刀開始切割遺體。小心翼翼地切開皮下組織(皮膚真皮下方的結締組織,主要由脂肪細胞構成,有血管、神經等經過),並照著既定順序,一一解剖腦、肺、心臟、胃、肝臟、腸等臟器。

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決台大醫院附近停車場 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

懷舊意象之辯證性研究: 以新竹市漫遊經驗為例

為了解決台大醫院附近停車場 的問題,作者卓貞男 這樣論述:

本研究著眼於懷舊意象與人文地景之間的關聯,探討空間和人心理的互動關係,當代「懷舊」現象愈來愈風行,不只限於媒體及人的消費行為,且是人心理本源上的懷舊衝動。本研究將採取文化研究跨學科的觀點,從都市的文化研究做出歷史意識的反省。研究方法上運用班雅明提出具有辯證意象(dialectical image)的漫遊者,進行古今印象疊合於當下的空間辯證,以慢速度的視覺經驗,撿拾快速變遷下歷史斷裂的碎片,重新檢視生活上所遺忘或忽略的事物;再加上歷史文獻的蒐集與分析、參與觀察法及深度訪談法,運用古今地圖與照片的對照,和都市居民訪談的結果,重新檢視「北台文化古都」的新竹市,作為一個歷史的古城,在都市的演變與流動

中,透露了哪些文化意涵?研究結果得知,全球的資金流動決定一個地方的建設,儘管地景的意義與地方記憶息息相關,沒有政府有效的介入,建立一套利於地方居民的都市計畫,台灣任何一個地方,都將成為全球經濟控制下的新產物。此外,歷史地景漸成消費的結果,以觀光客的角度建設日常生活的空間;廣告充斥街道空間,感覺結構失去反省的意識,而以消費價值為標準。研究者認為,真正的懷舊,其實是有歷史、有文化的,是真正屬於自己家鄉的記憶,而今日的懷舊,卻只是被簡化、塑造來提供消費的。期盼台灣在未來的歷史中可以找回自己的歷史,形成自己生長的養分,並且找到回家的感受。

想知道台大醫院附近停車場更多一定要看下面主題

台大醫院附近停車場的網路口碑排行榜

-

#1.停車資訊 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院

停車 資訊 · B1訪客機車停車區. 20元/次(註1). 356格,含殘障車位17格 · B2訪客汽車停車區. 1.7:00-19:00:前半小時免費,20元/半小時. 2.19:01-6:59:前半 ... 於 www.ntucc.gov.tw -

#2.台大醫院停車費用

藥害救濟制度20週年國際研討會 · 醫院停車貴! 「捨近求遠」省一半錢TVBS新聞網 · 台大兒童醫院停車場費用- 台灣觀光指南 · 台大医院自费医疗项目收费标准_图 ... 於 ua.egaming.co.uk -

#3.臺大醫院停車場

Title: 台大醫院及醫學院停車場地圖.jpg Created Date/14/AM 停車場服務總院(含兒童醫療大樓)住院來賓停車收費標準:每半小時25元計費。 於 cenazu.cutoutimage.es -

#4.即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#5.臺大醫院停車場|8LZB0IF|

台大医院 国际会议中心停车场-林森南入口附近的公交站问大家台湾大学,我算是国际生么。 新。 ○亞東醫院. 推出「住院停車 ...Realtime driving directions ... 於 ax.starlinknet.net -

#6.臺大醫院停車場

【台大医院国际会议中心停车场-仁爱入口】台大医院国际会。 緩解醫院停車難北京推廣停車樓小琉球澎坊免稅商店 今天上午,市交通委運輸局停車設施管理處 ... 於 lb.rhinocharm.pro -

#7.台大醫院停車費用 - 推薦基金

Search: 台大醫院停車費用- th.dmeter.org. ... 7月16日起,台州医院东院区开始停车收费!(附收费标准); 台大醫院停車場入口; 台大醫院停車費用 ... 於 th.dmeter.org -

#8.台大醫院兒童醫療大樓停車場

概況:建物附設立體式小型車314格(含身心障礙停車位7格,孕婦、育有6歲以下兒童停車位8格)。建物附設立體式機車102格(含身心障礙停車位2格)。 費率:一、 ... 於 163.29.40.218 -

#9.嘟嘟房停車網

最新消息 · 找嘟嘟房 · 依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 · 中獎發票公告 · 電子發票查詢 · 會員服務 · 場站月租抽籤登記 · 場站月租登記 ... 於 www.dodohome.com.tw -

#10.機車族注意!7/8起台大醫院、忠孝復興站、遼寧街周邊機車 ...

注意!台北市停車管理工程處今(20)日宣布,台大醫院、忠孝復興站、及遼寧街周邊5607格機車格自7月8日起納入收費,停管處也在道路及人行道增繪停車格 ... 於 newtalk.tw -

#11.停車資訊- 交通指南 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院

新竹醫院交通指南 ; 類型, 汽車 ; 停放位置. 平面停車場(計121格). 立體停車場(計195格) ; 停車費用, 30元/小時,不足30分鐘不計費 全天費率上限600元整 ... 於 www.hch.gov.tw -

#12.最近班表 - 豪泰

日期 時間 車號 駕駛 位置 04/14 05: 30 KKA‑0669 江添銘 牛埔停車場0.1km(接近中) 04/14 05: 45 755‑U3 鄧明榮 牛埔停車場0km(接近中) 04/14 06: 00 605‑U3 葉武錠 新竹轉運站0.1km(接近中) 於 www.howtai.com.tw -

#13.據點資訊查詢 - 統聯客運

馬偕醫院下客處 · 華泰飯店 · 華泰飯店下客處 · 捷運行天宮站 · 捷運行天宮下客站 · 台北大學(台北校區) · 台北大學(台北校區)下客站 · 松山機場(下客站). 於 www.ubus.com.tw -

#14.臺大醫院路邊機車停車格收費區域

臺大醫院路邊機車停車格收費區域. 一、實施日期: 108 年7 月8 日起. 二、收費時段:星期一至星期六、9 時至17 時. 三、費率: 20/次。同一日內停放於實施範圍內不同路段 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#15.交通資訊 - 臺大醫院國際會議中心

台大醫院 國際會議中心交通網絡極為便捷,地處中央聯合辦公大樓斜對面,緊臨台大醫院東址;東臨 ... 請沿林森南路往南過徐州路至台大醫院國際會議中心停車場入口進入。 於 www.nthcc.com.tw -

#16.臺大醫院停車場

公主的卡通 臨時停車15分鐘內免費,計時收費每小時40元,當日最高停車費300元。 地址(在哪里):台大医院国际会议中心停车场-仁爱入口位于台北市中正区仁爱路一段标签: ... 於 ge.leicesterpestcontrol.uk -

#17.服務據點 - 和運租車

地址:文化路432巷13號對面停車場/固定23號車位; 電話:(05)310-3555; 營業時間:. 週一~週四:00:00~23:59 週五及假日前一日:00:00~23:59 於 www.easyrent.com.tw -

#18.台大醫院附近停車場收費. 台大醫院停車費竟比看病貴- 生活

工廠停車場冒惡火33台電動機車燒毀. 台大停車申請. Realtime driving directions to 台大醫院員工停車場, 台北市中正區, based on live traffic ... 於 cfl.did-nailshop.es -

#19.國立臺灣大學醫學院附設醫院- 停車場資訊

停車場 車位數 諮詢電話 位置 總院東址 (B1訪客停車場) 207 電話:(02)2312‑3456 分機:261540、261178 由中山南路轉... 總院東址 (B1訪客停車場) 207 電話:(02)2312‑3456 分機:261540、261178 由中山南路轉... 總院東址 (急診前停車場) 23 電話:(02)2312‑3456 分機:261540、261178 由徐州路急診... 於 www.ntuh.gov.tw -

#20.臺大新竹生醫園區分院停車場場地... - 台大醫院National Taiwan ...

臺大新竹生醫園區分院停車場場地出租招商說明會】 https://www.ntuh.gov.tw/information/Lists/latest_news/DispForm.aspx?ID=766 時間:民國108年5月2日(星期四) ... 於 www.facebook.com -

#21.台大兒童醫院停車場2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

台大 兒童醫院停車場2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找台大兒童醫院掛號,台大兒童醫院停車場,台大兒童醫院停車場在2022年該注意什麼? 於 year.gotokeyword.com -

#22.接駁車時刻表-交通指引 - 三軍總醫院

交通指引 · 停車場位置圖及車格數 · 公車轉乘資訊 · 接駁車時刻表 · 計程車乘車資訊 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#23.門市查詢|星巴克| Starbucks Taiwan

雙和醫院門市. 新北市中和區中正路291號 ... 中醫二門市. 台中市北區學士路2號1樓(位於中國醫藥大學附設醫院五權院區急重症大樓一樓) ... 於 www.starbucks.com.tw -

#24.陶板門市 - 陶板屋和風創作料理

捷運- 【台大醫院站四號出口】。 2.公車- 重慶南路一段。 停車資訊. 【中山堂停車場】每小時收費40元,晚上八點過後每小時10元。 Google Map. 台北南京東店. 於 www.tokiya.com.tw -

#25.臺北大眾捷運股份有限公司

... BR24 南港展覽館, R02 象山, R03 台北101/世貿, R04 信義安和, R05 大安, R06 大安森林公園, R07 東門, R08 中正紀念堂, R09 台大醫院, R10 台北車站, R11 中山 ... 於 www.metro.taipei -

#26.臺北市中正區-台大醫院停車場|停車資訊與月費收費方式

臺北市中正區-台大醫院停車場|停車資訊與月費收費方式. admin; 11 11 月, 2022; 台北中正區停車場總覽. 內容目錄. 臺北市中正區-台大醫院停車場|停車場資訊 ... 於 parking.contact -

#27.臺大醫院停車場 - revdh.org

局关于大连医科大学附属第一医院第二住院部停。 台大醫院停車場入口; 臺大社會科學院大樓的交通資訊- Amazon AWS; 斗六院區停車資訊| 交通資訊| 就醫指南 ... 於 mt.revdh.org -

#28.雲林文化處與台大醫院斗六院區《停車場一小時10元營運》近 ...

雲林縣政府文化處與台大醫院雲林分院周邊,停車亂象可望獲得解決,近250個停車位收費營運今天啟用,每小時新台幣10元,周邊道路劃設紅線,禁止路邊 ... 於 blog.yunlin.me -

#29.台大醫院出現「霸王停車」一車占三格!原是暖醫「搶時間 ...

有醫療粉專分享一張12月31日凌晨的台大兒童醫院員工停車場照片,一台白色車子停放位置竟然橫跨三個停車格,看來很霸王式的停車,背後原因相當暖心。 於 health.ettoday.net -

#30.台灣高鐵-新竹站

汽車停車場. P2. 46空位. 汽車停車場. P3. 11空位. 汽車停車場. 交通部TDX提供/ 更新時間04/11 15:29. *. 轉乘地圖. 資訊; 導覽; 交通; 服務. 資訊 ... 於 www.thsrc.com.tw -

#31.【台北景點推薦】2023台北一日遊好玩行程&最新台北旅遊捷 ...

門票:免費地址:台北市中正區凱達格蘭大道3號捷運:台大醫院捷運站1號出口, ... 怎麼玩:大安森林公園|美食、捷運停車場、螢火蟲活動等好玩大彙整 於 bobby.tw -

#32.微風台北車站Breeze

微風台北車站-台北火車站B1、1F、2F,台北市中正區北平西路3號. 於 www.breezecenter.com -

#33.請問台大醫院附近有較便宜的停車場嗎? - 台灣觀光指南

台灣觀光指南,臺大醫院地下停車場是最便宜的喔,其他的私人停車場都很貴, 除非你要停捷運地下停車場再坐一站過去臺大醫院. 0. 於 travel.imobile01.com -

#34.台大醫院停車費用《KXLFZER》

停車 服務: 本會館B2~B3停車場,共120個停車位【台大医院国际会议中心停车场-仁爱入口】台大医院国际会。 停车收费在充分考虑市民需求和医院公益定位的前提 ... 於 gb.calvarychapelbuenapark.org -

#35.臺大醫院停車場

大连医科大学附属第一医院: 你院《关于第二住院部停车场收费标准的请示》收悉。 停车场到台州医院的点对点公交每隔10分钟发车,方便快捷。 台大医院国际 ... 於 lt.banksmillstudio.co.uk -

#36.台大醫院停車場 - 愛台北市政雲服務-交通運輸-停車場即時資訊

總汽車位:211. 地址:中山南路7號地下1、2層. 概況:立體式小型車207格(含身心障礙停車位4格)。 費率:50元/時,全程以半小時計費持身心障礙手冊者八 ... 於 cloud.taipei -

#37.台大醫院停車費竟比看病貴- 生活 - 自由時報

台大醫院 不但不優惠身心障礙的病患,停車也無收費上限。另一名病童家長簡小姐投訴,開車帶孩子到台大醫院動手術,住院一天,孩子的醫療費用全由健保給付 ... 於 news.ltn.com.tw -

#38.台大醫院停車費用

台大醫院停車 費用美元保單是什麼. 小北百貨補漆筆. 丞威. 首爾嬰兒. 素食鹹酥雞高雄. 3317 股價. 醫師律師. 台州医院停车场收费 ... 於 sr.banbridgepestcontrol.co.uk -

#39.臺大醫院停車場

台大 癌症医院(癌医中心):交通停车、美食街、便利商店、ATM。 臺大醫院國際會議中心NTUH International Convention Center. 臺大社會科學院大樓的交通資訊- ... 於 cambodialottery.org -

#40.臺大醫院停車場 - 景新牙醫

停车场到台州医院的点对点公交每隔10分钟发车,方便快捷。 田凱平攝(人民視覺) 車多位少,醫院停車難的問題在很多城。 新。 地址(在哪里):台大医院国际 ... 於 qa.rifoci.co.uk -

#41.交通指南| 六福村主題遊樂園

開車北上,請由73K高原交流道下,沿指標行駛約2.1公里抵達「六福村主題遊樂園」。 園區設有一般小客車及遊覽車停車場,供駕車賓客使用。 汽車停車費200元/次,機車停車 ... 於 www.leofoovillage.com.tw -

#42.看病停車難「上千門診量vs.百格車位」懸殊 台大醫院 TVBS ...

到大醫院看病,如果是開車的話,一定會碰到一個情況,就是車位非常難找,像是台大醫院門診時間,停車場得排5到10分鐘;另外像國泰醫院後面一整排車格 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#43.服務據點| Acer 台灣

遠東世界停車場. 展開服務據點詳細資訊 ... 公車台北車站、博物館(襄陽)站、捷運台大醫院站 ... 捷運信義線、板南線台北車站(出口6)、台大醫院站(出口4). 火車台北車站. 於 www.acer.com -

#44.門市查詢 - 路易莎

蘆竹中山門市. 電話/03-3228613. 地址/ 桃園市蘆竹區中山路20號. 營業時間/週一到週日7:00~21:00. 手沖體驗門市. 座位30席以上. 輕食早午餐. 手做蛋糕. 於 www.louisacoffee.co -

#45.臺大醫院停車場 - Hack 'n Go

免费专线:台运集团4辆公交车进驻,开通了停车场至台州医院免费接送专线,每隔10分钟发车。 ... 請沿林森南路往南過徐州路至台大醫院國際會議中心停車場入口 ... 於 gp.hackngo.net -

#46.北醫停車場- 2023

【平日馬偕醫院在中山北路上,雖有342個機械式停車格,院方為鼓勵民眾利用大眾 ... 來看,醫院停車場營收第一名是台北榮總1.1億元居冠,第二名則是台大醫院1.07億,第 ... 於 murder.wiki -

#47.[問題] 臺大醫院/台北車站附近有公有停車場嗎? - 看板Zhongzheng

明天早上家人要北上去台大醫院請問臺大醫院(舊館) 或是台北車站附近有公有停車場嗎? 謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 111.248.7.89 ... 於 ptttaiwan.com -

#48.臺大醫院停車場 - MonPtitShop

陳時中合體鄭怡靜陳信安僅拿1分. 台大醫院國際會議中心停車場Map B2, No. 2, Xuzhou Road 徐州路2號B2樓. Zhongzheng District, 台北市100. Taiwan ... 於 monptitshop.com -

#49.桃園捷運乘車指南台北車站

出口資訊; 轉乘與停車資訊 ... 景明街口-聯合醫院中興院區(塔城) ... 停車場資訊-無設置停車場,共用周邊停車場(台北車站停車場、台北地下街停車場)。 於 www.tymetro.com.tw -

#50.台大醫院停車費用«F2HXD4Y»

台大醫院 不但不優惠身心障礙的病患,停車也無收費上限。 台州医院停车场收费标准(东院区) 开始。 台北市中正區工作職缺|台大兒童醫院停車場管理員|安庭 ... 於 qa.thewanderlustkitchen.org -

#51.臺大醫院停車場

臺大醫院附近停車場 · 万全道142号附近,天津医科大学总医院停车场(出入口) 地址。 · 緩解醫院停車難北京推廣停車樓_財經_中國網 · 交通方案- 進修推廣部- ... 於 ir.metocanada.net -

#52.台北京站店 - 饗食天堂自助美饌|EATOGETHER | 餐廳據點

交通資訊:. |公車| - 站牌「台北車站(鄭州)」:可搭乘126、14、2、218、218(直達)、220、220(直達)、260、260(區間)、274、299( ... 於 www.eatogether.com.tw -

#53.新竹市租屋| 房屋出租 - 591房屋交易

優選整層住家近光復路大潤發馬偕醫院優質社區. 新上架; 拎包入住; 有電梯; 隨時可遷入 ... 整層住家歐式挑高客廳,停車場,閣樓,廚房,庭院. 屋主直租; 拎包入住; 近商圈 ... 於 rent.591.com.tw -

#54.台北醫院停車場 - Rideet

台大會議中心停車場-愛台北市政雲服務台大醫院停車場. 總汽車位83 總機車位380 地址徐州路2號地下23樓. 概況立體式小型車83格含身心障礙停車位2格. 於 rideet.com -

#55.刑事訴訟法105∼96年歷屆試題詳解: 律師.司法官.檢察事務官.司法事務官.法院書記官

出了酒店後,到停車場談聯合開發生意,起了口角,甲竟然就開槍射A,沒有打中,A 的同夥B就奪下甲 ... 乙、丙見狀,就趕緊將甲送往醫院,而醫院的值班護士丁,就趕緊幫甲做急救,. 於 books.google.com.tw -

#56.兒童新樂園-交通資訊

本停車場使用悠遊卡及多項多元支付方式付費。 4. 身心障礙者於汽車停車場得免費停車4小時,超過部分依費率半價收費,另於機車停車場,則依 ... 於 www.tcap.taipei -

#57.醫院停車費差很大如何聰明省? - 元氣網

民眾到醫院看病,不只得花醫藥費,若開車前往,停車費也是一筆不小負擔, ... 位於台北火車站附近的台大醫院,包括兒童醫院提供660個停車位,但醫院 ... 於 health.udn.com -

#58.台大醫院停車費用 - XYNZ

台大醫院停車場 收費的推薦與評價,MOBILE01、YOUTUBE 。 聯絡電話- 台大醫院- 道客巴巴; 台州医院停车场收费标准(东院区)- 台州本地宝; 台湾大学医学院附设医院 ... 於 cy.xynz.org -

#59.美味據點 - 築間幸福鍋物

站前秀泰店(蔬食自助吧+火烤兩吃). 專線. 04-2211-1799. 地址. 台中市東區南京路66號S2館1樓. 時間. 上午11:00-凌晨04:00 【最後點餐時間凌晨03:00】. 於 www.jhujian.com.tw -

#60.網路掛號 - 中國醫藥大學新竹附設醫院

1.確認您所要看診的科別及主治醫師。 2.確認醫師完全了解您的主訴。 3.當您有疑問時,應勇於向醫院提出反應 ... 於 www.cmu-hch.cmu.edu.tw -

#61.台大醫院停車費用 - 高科環安

亞東醫院附近停車場收費- Loesham · 卸任台北市长柯文哲重回台大医院报到_新闻_中国西藏网 · App Store 上的《台大癌醫分院》 · 台大醫院地下停車場- 健康 ... 於 pm.londonfly.net -

#62.請問台大醫院附近有較便宜的停車場嗎? - 連鎖超商/餐飲業者

連鎖超商/餐飲業者,臺大醫院地下停車場是最便宜的喔,其他的私人停車場都很貴, 除非你要停捷運地下停車場再坐一站過去臺大醫院. 0. 於 chain.iwiki.tw -

#63.台大醫院停車ptt的推薦與評價, 網紅們這樣回答 - 最新趨勢觀測站

台大醫院停車 費竟比看病貴〔記者魏怡嘉、王昶閔、謝文華、林嘉琪/台北報導〕 一名身心障礙病童家長陳先生(化名)開車帶孩子到台北榮總就醫停車, 因持有身心障礙 . 於 news.mediatagtw.com -

#64.台大醫院地下停車場 - 訂房優惠

台大會議中心停車場- 愛台北市政雲服務| 台大醫院停車場. 總汽車位:83 ,總機車位:380. 地址:徐州路2號地下2、3樓. 概況:立體式小型車83格(含身心障礙停車位2格) ... 於 twagoda.com -

#65.臺大醫院停車場

免费专线:台运集团4辆公交车进驻,开通了停车场至台州医院免费接送专线,每隔10分钟发车。 ... 請沿林森南路往南過徐州路至台大醫院國際會議中心停車場入口 ... 於 ci.pinnacletelecom.org -

#66.臺大醫院停車場 - estaleiro

雞雞大 该停车场为台州医院专用,前往医院的市民将车辆停放在此,搭乘免费的定制公交直达台州医院。新竹市烤肉 二、計次:機車20元/次,隔日另計。台大醫院表示,該院每天 ... 於 be.estaleiro.net -

#67.節省時間求方便!醫院停車場營收第一名是…

很多民眾到醫院看病或者探望朋友,通常會把車停在醫院停車場, ... 以台北市各大醫院為例,台大醫院總院,B1訪客停車場,一共設有207個車位,一小時 ... 於 tw.yahoo.com -

#68.#其他台大醫院員工機車停車位? - 護理板 | Dcard

其他台大醫院員工機車停車位? 護理. 2021年8月5日12:17. 因為本身很久沒騎車,然後最近為了之後上班代步要買機車,但是喜歡的機車有點大和重,想先知道限員工的機車 ... 於 www.dcard.tw -

#69.台大醫院停車費用 - inpala

停車 服務: 本會館B2~B3停車場,共120個停車位【台大医院国际会议中心停车场-仁爱入口】台大医院国际会。 据台湾“中央社”26日报道,刚卸任的柯文哲当天上午拿着公文包走出 ... 於 ag.inpala.co.uk -

#70.二二八和平紀念公園- 维基百科,自由的百科全书

二二八和平紀念公園[编辑] ; 青年公園管理所 · 全年開放 · 景通停車場 · Taipei Metro Line R.svg 淡水信義線台大醫院站. 於 zh.wikipedia.org -

#71.節省時間求方便!醫院停車場營收第一名是… - 東森新聞

很多民眾到醫院看病或者探望朋友,通常會把車停在醫院停車場, ... 以台北市各大醫院為例,台大醫院總院,B1訪客停車場,一共設有207個車位,一小時 ... 於 news.ebc.net.tw -

#72.臺大醫院停車場《ABEVA5E》 - 機車舊換新補助

台大 癌症医院(癌医中心):交通停车、美食街、便利商店、ATM。 緩解醫院停車難北京推廣停車樓_財經_中國網; 台北大安區新場介紹#台大癌醫中心停車場... 於 smartercyberassessment.uk -

#73.停車須知其他服務 - 城市車旅

台大醫院 新竹分院停車場. 據點地址:, 新竹市東區經國路一段442巷25號. 連絡電話: ... 於 cityparking888.com -

#74.【科技大樓美食】涮辛酸麻辣火鍋吃到飽,邵庭火鍋好吃嗎

涮辛酸. 恩,是叫做涮辛酸不是涮心酸. 1.餐廳無特約停車場,建議可停鄰近停車場(步行約5分鐘:a.師範大學臥龍街停車場、b.台灣聯通敦南場、c. 於 nash.tw -

#75.台大醫院停車費用

台安醫院停車 · 台大醫院附近停車場收費 · 【台大医院国际会议中心停车场-仁爱入口】台大医院国际会。 · 明起,台州医院东院区开始停车收费(附收费标准)_浙江在线 · 請問台大 ... 於 nc.511166.org -

#76.消夜文!38間大台北宵夜懶人包推薦,台北深夜食堂吃什麼?

《新東羊羊肉料理專賣店》是靠近濱江市場和榮星花園附近的美食推薦,近捷運中山國中站大約走路15分鐘的時間,騎車可停在路邊停車格,順路的周邊美食還 ... 於 www.mecocute.com -

#77.公務人員國民旅遊卡 - 玉山銀行

使用機場外圍出國停車優惠服務往前溯及180 天,以白金等級以上之玉山信用卡支付全額國際機票或旅行社國外團費80% 以上,享當次最多7 天、全年不限次數免費使用特約停車場 ... 於 www.esunbank.com.tw -

#78.台大醫院兒童醫療大樓停車場 - 臺北市交通資訊無障礙網

台大醫院 兒童醫療大樓停車場. 聯絡電話:2246-1708. 地址:台北市中正區中山南路8號1樓及B2、B3. 營業時間:00:00:00~23:59:59. 總格位, 剩餘格位. 於 atis.taipei.gov.tw -

#79.去台大醫院景福館停車場, 公園路, 台北市中正區的驾驶路线- Waze

去台大醫院景福館停車場, 公園路, 台北市中正區的实时驾驶路线,基于实时交通和路况– 来自Waze的司机。 於 www.waze.com -

#80.陽明山玩全指南: - 第 63 頁 - Google 圖書結果

... 平菁街至善路•平菁街萬芳社區陽明山陽明山國陽明山站·第二停車場•家公園遊陽金 ... 福林國小→捷運士林站→士林士林分局→捷運劍潭站捷運萬芳醫院站中國技術學院→ ... 於 books.google.com.tw -

#81.請問台大醫院附近有較便宜的停車場嗎? - Mobile01

臺大醫院地下停車場是最便宜的喔,其他的私人停車場都很貴, 除非你要停捷運地下停車場再坐一站過去臺大醫院. 0. 於 www.mobile01.com -

#82.臺大醫院停車場{3SDJAKQ}

住院病患可租停車位,三天1000元、五天1250元、七天1500元,殘障人士第一天停車免費。 广州医科大学附属肿瘤医院停车场退出城市实景地图网站- 城市吧版权所有@2006-2021 ... 於 lk.greenplanetfilmspodcast.org -

#83.台大醫院停車費用

中華預付卡esim.年· 台大醫院不但不優惠身心障礙的病患,停車也無收費上限。 导语7月16日,台州医院东院区将开始面向社会车辆停车收费。 台北市中正區工作 ... 於 tc.fitraonline.org -

#84.台大醫院地下停車場 - 健康跟著走

台大醫院停車場 - 24小時.1.依停留時間計費,每半小時25元2.凌晨至06:00,每小時25元3.身心障礙人士憑身心障礙手冊停車八折優惠.人工收費,由徐州路急診前進入. 於 video.todohealth.com -

#85.臺大醫院附近停車場

發問: 玩台大醫院附近停車場便宜,大家都在找解答。國立臺灣大學醫學院附設醫院,,National Taiwan University Hospital,臺大醫院肇建於西元年,為國家級教學醫院,肩負 ... 於 henopap.robinjeanney.fr -

#86.台大醫院地下停車場 - YouTube

台大醫院 地下 停車場. 10K views 6 years ago. 陳宏恩. 陳宏恩. 539 subscribers. Subscribe. 11. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#87.屈臣氏門市查詢| 屈臣氏Watsons

屈動每個更好! 屈臣氏提供您最齊全、最專業的個人藥妝商品購物選擇。眾多保養、彩妝、醫美、健康與民生用品,寵愛會員消費累兌點、網路首購再送100,門市取貨、宅配到 ... 於 www.watsons.com.tw -

#88.台大醫院附近停車場收費. 醫院停車費差很大如何聰明省?

臺大醫院路邊機車停車格收費區域| 台大醫院停車場收費. 三、費率: 20/次。. 同一日內停放於實施範圍內不同路段的機車停車. 格位,收費仍以. 於 ecn.artczie.pl -

#89.尋找麥當勞全台餐廳門市:24H、得來速、遊戲區 - McDonald's

哪些麥當勞餐廳門市有24H、得來速、McCafé、兒童遊戲區、免費Wifi 服務?搜尋台灣各地麥當勞餐廳地址、門市電話、營業時間、早餐供應時間馬上了解! 於 www.mcdonalds.com -

#90.福氣愛很大【愛的百米賽跑】主題書: 果樹橘子說895 - Google 圖書結果

... 出父親有意多聊幾句,乾脆打圓場說:「紀小姐,不如我們一道走吧,送妳到機車停車場總可以吧? ... 對兒子發出求救的訊息,傅宗聖趕緊轉移話題說:「對了,妳怎麼會來醫院? 於 books.google.com.tw -

#91.嬰兒與母親 2月號/ 2018 第496期 給暖男兒Willson一個伴 嚴立婷盼5年迎來「好」孕

專業講師 2018/02/01(四)10:30-11:30 台中市茂盛醫院台中市北屯區昌平路一段30-6號:1 ... 台南市台南大飯店台南市北區成功路1號7F國際會議廳賓大樓備有免費停車場) :1. 於 books.google.com.tw -

#92.我愛台妹: 果樹橘子說573 - Google 圖書結果

老爸說,台大地下停車場很妙,第一個小時五十元最便宜,接下來每一個小時都要漲價,意思就是來賓能多 ... 原來台大醫院內有祈禱室,基於宗教公平原則,是否也該有佛教唸經堂? 於 books.google.com.tw -

#93.台大醫院附近停車場收費. 獨/機車停車場「沒位還放人」 民眾怒

市區停車優惠- 信用卡權益. 台大醫院附近停車場收費 ... 该停车场为台州医院专用,前往医院的市民将车辆停放在此,搭乘免费的定制公交直达台州医院。 在Trip. 於 tle.serwisgosci.pl -

#94.臺大醫院停車場'6ZB8MGW'

免费专线:台运集团4辆公交车进驻,开通了停车场至台州医院免费接送专线,每隔10分钟发车。 淡水線-台大醫院站(2號出口) 特約停車場限停本院東址地下停車場( ... 於 bb.onsitetrailerrepair.org -

#95.台大兒童醫院停車場收費 醫院停車費差很大如何聰明省? | 藥師+

台北榮總與振興醫院離捷運站有段距離,不少人習慣開車前往,停車費每小時40元,儘管前半小時不收費,夜間優惠時段每小時20元,但一整天下來,光停車費就要800元。此外, ... 於 pharmacistplus.com -

#96.多國蔬食百匯| 分店資訊 - 果然匯

-站牌「國泰醫院」可搭乘37、235、245、261、263、270、292、292副、311、621、651、662、663、665、1231。 捷運:板南線「忠孝敦化站」3號出口,步行約3分鐘. 停車相關. 於 www.fruitfulfood.com.tw -

#97.斗六院區停車資訊| 交通資訊| 就醫指南

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院. 於 www.ylh.gov.tw -

#98.斗六慈濟醫院科別一覽表

洗腎室、住院正常作業。 ◇ 如何到斗六慈濟醫院? 1.「自行開車」可至對面家樂福收費停車場 2.「高鐵:雲 ... 於 app.tzuchi.com.tw