台大 社團 總覽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張幸吉寫的 我的足跡 和安藤丈將的 新左運動與公民社會:日本六○年代的思想之路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「管爺」玩臉書社團聲量漲變外送平台優惠碼逗樂師生 - 聯合報也說明:台灣大學校長管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」前天半夜起在6.4萬台大師生加入的「NTU台大學生交流板」留言與學生互動...

這兩本書分別來自致出版 和左岸文化所出版 。

明志科技大學 工業設計系碩士班 許定洋所指導 謝金庭的 急救護理工作車之人因工程評估與設計 (2020),提出台大 社團 總覽關鍵因素是什麼,來自於急救工作車、人因工程、肌電圖、輔助動力系統。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 環境教育研究所 周儒所指導 潘之甫的 探究自然連結感與心理幸福感之關聯性—以公民科學團體「臺灣兩棲類保育志工」為例 (2020),提出因為有 自然連結感、心理幸福感、環境行動、公民科學家、兩棲類保育的重點而找出了 台大 社團 總覽的解答。

最後網站社團總覽- 課外活動指導組 - 國立臺灣師範大學則補充:社團總覽 (110學年度). 學術性社團(Academic Clubs). 藝文性社團(Literature & Art Clubs). 康樂性社團(Recreational clubs). 體能性社團(Athletic Clubs).

我的足跡

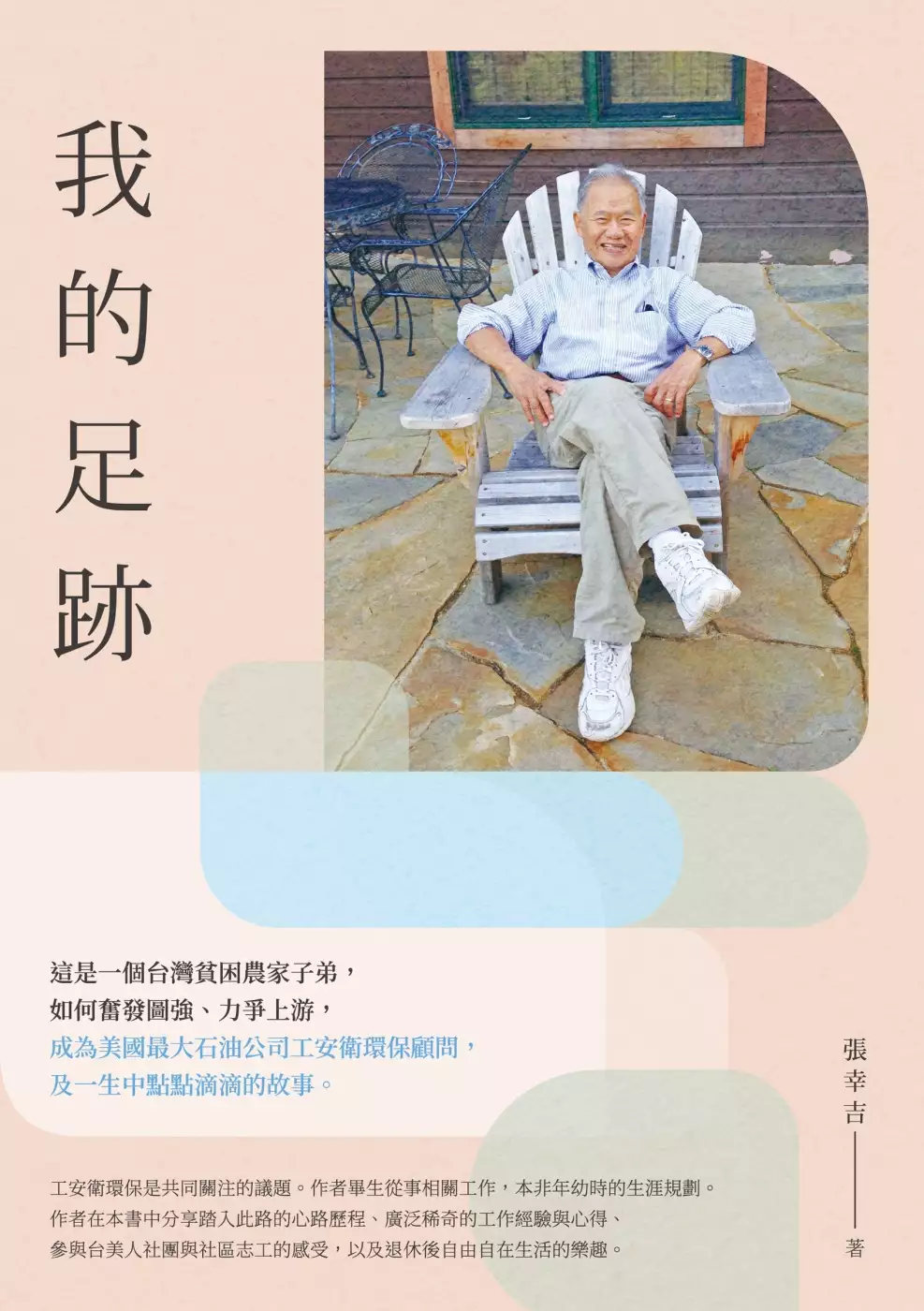

為了解決台大 社團 總覽 的問題,作者張幸吉 這樣論述:

本書分為三大章,每章依內容長短,分節追憶今生每一階段所見、所聞、所為,和感觸的點點滴滴故事。 第壹章回顧幼年時故鄉的貧困景象;第二次世界大戰末期的恐怖;求學,就業,養育後代時段特有的酸甜苦辣經驗;以及退休後忙中有樂的生活。作者雙親務農,小時目睹雙親及家人農耕之苦,決心不繼承父職,敦品力學,力求上進,有幸獲世界衛生組織(WHO)獎學金,得西北大學博士學位。在美國職場上,幾次跳槽,最後落腳在美孚及合併後的艾克森美孚石油公司,從事工安衛環保工作三十年,歷經轉職和調職升遷的苦惱,得到不少廣泛獨特的國內外(歐、亞、非洲等12國)工作經驗。 第貳章回顧擔任美國紐澤西州西溫莎市政府「

規劃委員會」義工委員十八年以及參選該市市議員的經驗和感觸。長期擔任義工,回饋社區,自以為樂。競選雖差不到兩百票落敗,但是得到了寶貴的經驗,也認識不少朋友和主流社會人士和支持者,可說雖敗猶榮。 第參章回顧參與各項台美人社團的活動,包含擔任紐澤西「阿扁後援會」總幹事時赴華聲電台為陳水扁宣導治國理念(2000),以及擔任「台灣人公共事務會紐澤西分會」會長(2007-2008),得到最佳表現分會獎的榮耀,終生難忘。 書末並附「寫作總覽」,展示以往曾在媒體刊登的短篇散文,供讀者參閲。 本書特色 ★作者自述從貧困的農村子弟成為美國最大石油公司工業衛生師的心路歷程,以及工作上的經

驗與心得。 ★樂享退休後自由自在的生活,積極投入台美人社團與社區志工,並在美國分享傳統華人文化。

台大 社團 總覽進入發燒排行的影片

港九新界多處都有盂蘭勝會,除了有為人熟悉的神功戲外,其實盂蘭勝會的場地、佈局都有講究。香港盂蘭文化節統籌、潮屬社團總會會董胡炎松指,盂蘭勝會佈局主要分開兩部份,一部份用作酬神許願,即金榜、戲棚、神棚、神袍棚;而另一部份則用作祈福消災,包括經師棚、孤魂台、大士王、米棚。

《果籽》栽種品味,一籽了然。

https://hk.appledaily.com/realtime/lifestyle/

急救護理工作車之人因工程評估與設計

為了解決台大 社團 總覽 的問題,作者謝金庭 這樣論述:

現況的急救工作車主要將電擊器置於另一台小工作車上,導致急救時需要兩人同時推車,如放在同一台車上對於使用者又太重;除此之外,救護物品繁雜、不好推行、把手位置設計不良等都是急救工作車目前的問題。而在長期高壓下工作的臨床團隊對於工作車的使用,除了長時間操作造成工作傷害外,更多了一份人為疏失的危機,如又遇到特殊防疫情況,醫療人員在身理上與精神上都會承受龐大壓力。本研究旨為在研發一台改善臨床團隊工作負荷且符合護理人員體型之急救護理工作車,以減輕護理人員推車的負擔,提升醫院醫療品質。研究過程利用問卷調查及訪談醫護人員,進行人因工程操作角度與肌電圖(EMG)等使用性探討,從中找出護理人員操作工作車與在車上

執行護理動作時的問題,針對問題提出解決方案、設計雛形並進行模型製作。最後以場域實驗及使用者測試等數據分析,作為研究結果。研究結果顯示,彎型的把手在急救工作車之操作上最符合人因上的需求,輔助動力系統的增加與垃圾桶改善設計最受護理師之肯定。手把設計上則需留意按鈕之位置與大小,以及考慮緊急狀況下之使用方式。點滴架與螢幕高度需要再進一步改善。最後,在電擊器的使用上,護理師建議往選配的方向進行,並注意其位置。本研究最後提出之手把設計、輔助動力系統與垃圾桶之改善設計,可作為未來急救護理工作車的設計參考;以及在電池續航力、感染控制、降低噪音等議題,可供後續之相關研究探討。

新左運動與公民社會:日本六○年代的思想之路

為了解決台大 社團 總覽 的問題,作者安藤丈將 這樣論述:

這是一段關於日本「狂飆年代」的故事: 想要讓世界變得更好的青年起而行動,結果卻失敗了。 但他們真的失敗了嗎?他們給日本公民社會留下了什麼遺產呢? 以日本戰後的民主化運動、六○年代安保鬥爭、學生運動、反戰運動等「新左運動」(New Left Movement)為中心,總覽五○到七○年代的日本社會運動,從中思考對日本公民社會的正面與負面影響。 作者認為新左論述的核心思想是所謂「日常性的自我變革」,先是從思想形成之前的戰後民主運動、安保鬥爭、歸鄉運動當中,逐漸建立「自我反省」的思想基礎。等到日本進入高度成長時期,富裕的物質條件使得運動者開始注意到日常生活「被規訓化」的問題,為了

有效實踐改變自己的生活方式,運動者積極地參與非暴力的直接行動。然而直接行動遭到警察強力的壓制,使得運動的動員能力大減,運動內部發生的暴力事件更是讓大眾失去對運動的支持。在「社會變革」的理想越來越困難之際,運動開始傾向「自我變革」這一方。到了1970年代前期,當許多人絕望地離開運動之後,留在運動的人只得思考要如何才不至於放棄一切,而他們找到的方法是發展學習運動、到公害現場向當地的「生活民」學習、甚至是去到菲律賓與種植香蕉的農場工人合作改善農業環境。 那麼,新左運動究竟為日本公民社會留下什麼遺產呢?第一,是「重新探尋生活方式」的思想,成了「公民力量」的泉源。而這個思想,在一九七〇年代新左運動

動員能力衰退之後,強化了運動「自我反省」的性質,雖然人們參與運動的門檻變高了,但這樣的性質也同時傳播到各式各樣草根公民運動的場域,成為支持運動的基底。第二,運動的體制化相當受限。和「政治變革」切割的「自我變革」論述,使運動者對參與體制內政治一事相當猶豫。而且,在與警察的紛爭中所產生的「過激派」新左運動形象,也成為都市和農村的運動之間建立連帶的障礙。因此,新左運動並沒有辦法把「新政治」帶入國家內政之中。第三,是對「直接行動」的厭惡感越來越普遍。新左運動的論述之中,雖然把直接行動視為「重新探尋生活方式」的評估指標,但是「直接行動等同於暴力」這個形象被主流媒體形塑出來之後,社會中普遍對直接行動感到厭

惡,從而使得直接行動作為人民的一種政治表達手段,就這樣遭到剝奪了。 那麼,曾經狂飆的新左運動,對現今的日本公民社會難道一點影響也沒有嗎?作者認為,進入二十一世紀的日本公民社會出現了快速的變化,社會運動的性質也與過往大不相同。作者注意到「反貧困運動」中,運動者致力於把自己從痛苦中解放出來,以及在「志工文化」中強調做志工這件事情很快樂,一方面說明了越來越多人支持「自我解放」的論述之外,另一方面也代表了「自我反省」的思想,已經不像過往那樣能夠獲得人們的共鳴了。 在這個意義下,新左運動說不定可以說是已經成為歷史了。然而三一一福島核災的發生,讓作者重新反思新左運動所標舉的核心價值:「在大都市

過著富裕的、像人一樣的生活方式」到底是什麼東西呢?是坐在員工椅上面對激烈競爭的生活方式。工作占去了絕大部分的時間,然後把賺來的錢花在超出必要以外的消費之上的生活方式。像核廢料處理那樣,讓那些地方或外國的弱勢者去支付我們浪費的代價的生活方式。我們真的必須守護這樣的生活方式嗎?日本國內那些想要從貧困中解放出來的人所期待的生活,難道就是這樣的生活嗎? 在不得不試圖創造人類與自然之間更溫柔的生活方式的今日,新左運動中所謂的「日常性的自我變革」一詞,所點出的「改變生活方式」這個問題,就會慢慢浮現出來。 名人推薦 吳叡人(中研院台史所副研究員)、梅森直之(早稻田大學政治經濟學部教授)

探究自然連結感與心理幸福感之關聯性—以公民科學團體「臺灣兩棲類保育志工」為例

為了解決台大 社團 總覽 的問題,作者潘之甫 這樣論述:

人類無法在脫離自然環境的基礎下尋求生活。然而,隨著都市化與科技發展,環境加劇惡化的同時,也減少了人們與自然的聯繫。都市中快速的生活步調影響人類健康;專注凝視手機螢幕的大眾,也讓真實體驗逐漸由虛擬體驗所取代,缺乏自然經驗成為全球共同面臨的挑戰。然而,學界有越來越多發現,指出接觸自然可以為人們帶來身心理的健康益處,而且可以促進更多的環境友善行動。 因此,本研究以公民科學團體「臺灣兩棲類保育志工」作為研究對象,探討長期接觸自然,且熱心投入蛙類保育監測活動的公民科學家,他們的自然連結感狀況;心理幸福感狀況;自然連結感與心理幸福感之間的正向關聯性;志工們的個人背景狀況。本研究基於對環境的關懷,同

時探討志工們的環境行動經驗狀況;自然連結感與環境行動經驗之間的正向關聯性;最後瞭解自然連結感在環境行動經驗上可能的預測因子。 研究結果顯示,志工們的自然連結感與心理幸福感狀況表現良好,且自然連結感與心理幸福感具有顯著正相關;不同的個人背景對於自然連結感不具備顯著差異;環境行動經驗狀況表現良好,且自然連結感與環境行動經驗狀況具有顯著正相關;自然關聯性量表中的「自然連結我」構面對於環境行動經驗具有16.9%的預測力。 本研究之發現驗證了其他類似關切的研究成果。意即,當人們經常接近大自然,可以提升心理幸福感;長期浸潤於自然之下,也可以促進更多的環境友善行動。總體而言,臺灣兩棲類保育志工多

年來,戮力於關懷臺灣蛙類的族群與棲息地,不僅僅是保全了蛙類的棲息環境,志工們也同時為自我帶來更健康的身心。

台大 社團 總覽的網路口碑排行榜

-

#1.台大杜鵑花節管中閔:招生將主動出擊

台灣大學今天(16日)舉辦「杜鵑花節」學系及社團博覽會,校長管中閔強調,面對國際高教競爭,台大在招生上將主動出擊,一方面增加弱勢生入學機會, ... 於 www.rti.org.tw -

#2.師生重要榮譽

生科系劉正芳、黃雅稚、謝孟哲同學,分別推甄考上台大、交大、興大、嘉義等國立大學 ... 亞洲大學綠油油康輔社、健康團契,分獲教育部全國社團評鑑為特優獎、績優獎。 於 epage1.asia.edu.tw -

#3.「管爺」玩臉書社團聲量漲變外送平台優惠碼逗樂師生 - 聯合報

台灣大學校長管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」前天半夜起在6.4萬台大師生加入的「NTU台大學生交流板」留言與學生互動... 於 udn.com -

#4.社團總覽- 課外活動指導組 - 國立臺灣師範大學

社團總覽 (110學年度). 學術性社團(Academic Clubs). 藝文性社團(Literature & Art Clubs). 康樂性社團(Recreational clubs). 體能性社團(Athletic Clubs). 於 activity.sa.ntnu.edu.tw -

#5.「台大社團數量」情報資訊整理

愛呷宜花東「台大社團數量」相關資訊整理- DELPHI. ... 查看花蓮縣咖啡舍Seven Beans Coffee Shop相關資訊,以下是「台大社團數量」的愛呷宜花東情報,DELPHI. 於 lovetweast.com -

#6.雞蛋放冰箱竟結凍!她差點丟掉內行急勸:切片煎超讚 - 三立新聞

該名網友在臉書社團「廚藝公社」表示,雞蛋放冰箱下層可能太冷了,拿出來發現雞蛋竟結凍,想說丟掉太浪費,因此試試看能不能煎成荷包蛋,沒想到成品 ... 於 www.setn.com -

#7.讓老婆贏,換得好日子!董事長老爸不回嘴的雙贏智慧 - 商周

... 直攻要害,甚至是語不驚人死不休,因為要贏;參加社團組織、朋友聚餐,都 ... 師大附中,輔大織品服裝系,英國愛丁堡大學訓練與發展管理所,台大/ ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#8.台大社團總覽 :: 台灣攝影業商業登記資料查詢網站 - morePTT

台大社團總覽 佰懿數位企業社資本額 凱撒攝影社地址 佑昇彩色沖洗負責人 花漾攝影社負責人 丞富通訊行負責人 芭彼婚紗店負責人 呈達攝影社負責人 明日美概念店負責人. 於 photography.moreptt.com -

#9.學會.社團 - 輔仁大學課外活動指導組

(F)音樂性社團. 代號, 單位, 網址. 061, 國樂社, https://reurl.cc/W3og3L. FJU Chinese Music Club. 068, 管弦樂社, https://reurl.cc/dGooMg. FJU Orchestra Club. 於 activity.fju.edu.tw -

#10.坐輪椅也要去義大利!陳文茜:生病又不是腦袋壞了 - 50+好好

人物,圓夢,正能量,國外旅行,在隨時可能死亡之前,保持一種笑容。 於 www.fiftyplus.com.tw -

#11.逢甲大學

社團 .志工 · 宿舍生活 · 藝術人文 · 運動體育 · 國際體驗 · 城市・生活 · 社會參與. 財務. 學雜費試算 · 校內外獎助學金 · 財務支援. 新聞與活動. 消息總覽 · 校園 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#12.學生瘋打卡!台大杜鵑花節即將展開,社團博覽會同步登場

台大 也特地搭配杜鵑花節舉辦了學系博覽會、社團聯展、開放參觀學術標本館,吸引高中生及大一新生前來參觀,認識台大各科系及社團。 台大校園自1948年 ... 於 www.chinatimes.com -

#13.台大社圖 - kycz

台大社團 聯合會NTU Club Association Organization 2017 第十一屆台大現代舞 ... 社團總覽(108學年度) 學術性社團(Academic Clubs) 藝文性社團(Literature & Art ... 於 www.nafaaksh.co -

#14.教育學習補習資源網- 台大社團總覽的評價費用和推薦,EDU.TW

台大社團總覽 的評價費用和推薦,在EDU.TW、FACEBOOK、DCARD、PTT.CC和這樣回答,找台大社團總覽在在EDU.TW、FACEBOOK、DCARD、PTT.CC就來教育學習補習資源網, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#15.新聞總覽| ETtoday新聞雲

2013/03/13 10:06填第一志願如「選課」 台大秘密社團免費愛愛得碰運氣. 2013/03/13 08:14嘿咻能有好成績!台大性愛秘密社團成員:生活步上正軌. 於 www.ettoday.net -

#16.學生社團-桃園縣育達高中

育達高中創校63周年校慶[與你相育好幸運] · 育達高中108 學年度特色招生 · 108報爆育達 · 107菁英家族會考30級分 · 107大學繁星-藥學 · 107大學繁星-台大清大 · 107大學繁星-清大 ... 於 ydweb.yuda.tyc.edu.tw -

#17.「台大撐香港」遭收場地費刁難?台大:未收到學生社團申請

香港爆發反送中運動,12日發生嚴重衝突,警方使用警棍、胡椒噴霧、布袋彈、橡膠彈、催淚彈強力鎮壓,也引爆港台青年怒火,由台灣學生及在台港生組成的「在 ... 於 www.storm.mg -

#18.屏東大學的的社團有哪些- - TUN大學網有問必答社群

屏東大學有很多的社團~而且在新生一開始的時候也有社團博覽會,民生校區跟屏商校區都會有,會有各社團擺攤,如果好奇想參加社團的同學可以去參加看看~ ... 於 university.1111.com.tw -

#19.社團活動總覽

Facebook. facebook · 社團活動總覽 by 台大生存遊戲社NTUSG. 2 Likes. 2 people like this. Loading... Try Again. Cancel. Loading... Loading... 於 m.facebook.com -

#20.韓疫情升級台大籲:韓國短期生暫緩來台 - 工商時報

受新冠肺炎疫情影響,台大校園徵才博覽會延至5月辦理,杜鵑花節改為線上舉行開幕式及學系博覽會,社團博覽會也同樣延後辦理。至於韓國疫情升級, ... 於 ctee.com.tw -

#21.台大社團總覽 :: 社區大學終身學習網

想要學習舒壓塑身瑜珈【B】可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫... 於 college.imobile01.com -

#22.台大國企系Yu-Chuan Cheng 鄭祐銓 - IOH 開放個人經驗平台

就讀於台灣大學國際企業學系,預計2017 年畢業,將分享他在台大的求學經驗。 ... 台大社團數量多、類型多,祐銓鼓勵大家把握時間參加社團,不僅能增強專業能力,也能 ... 於 ioh.tw -

#23.台大有什麼社團在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

【背包客最愛】台大dcard - 加拿大打工度假攻略- 20201203GL - Dcardwww.dcard.tw › topics › GL與GL有關的話題.台大社團網頁2018年11月28日· 學生自治社團, 一般性社團. 於 fitnesssource1.com -

#24.台大電機二館~台灣特有種~台灣藍鵲 - PeoPo 公民新聞

本平台上的公民新聞不代表公視立場. 財團法人公共電視文化事業基金會 版權所有. Public Television Service Foundation. All Rights Reserved. 總覽. 於 www.peopo.org -

#25.台大社團列表 - Wiki Index | | Fandom

台大社團 列表 · 藝術. 台大美術社; 台大書法社; 篆刻藝術社 · 商業. 數位產業研究社; 國際經濟商管學生會台大分會; 亞太青年創業社 · 文化. 台大小說賞析社; 台大推理小說研究 ... 於 college.fandom.com -

#26.台大社團總覽在PTT/mobile01評價與討論 - 大學碩班資訊集合站

在台大社團總覽這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者Master5566也提到https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2022/05/LE-SSERAFIM-4-2.jpg 媒體名稱:kpopdays ... 於 university.reviewiki.com -

#27.學生會 - 國立勤益科技大學學生事務處

我們曾經參加由台大嘻研社主辦的北、中、南「全國嘻研串連#CONNECT」中部場, ... 「本社團總覽之所有個人資料僅可作為社團事務聯繫用途,不得違反個資運用相關法令。 於 osa.web2.ncut.edu.tw -

#28.社團資訊 - 課外組- 清華大學

社團 名稱, 介紹, 網站, 社辦, 社長. 學生議會, -, -, 水展W201, 陳○ 寧. 學生會, -, -, 水展W201、南大一活7001, 張○ 方. 工科系會, -, -, 無, 孫○ 廷. 於 dsa.site.nthu.edu.tw -

#29.課外活動組

課外組公告| Announcement · 最新消息| News · 活動訊息公告| Activity News · 社團部公告| Club Affairs Department Announcement · 經審會公告| Funds Auditing Committee ... 於 activity-osa.nsysu.edu.tw -

#30.國立中興大學學生事務處課外活動組社團博覽

線上社團博覽會 · 自然生態保育社 · 資訊科學研習社 · 中國醫藥研究社 · 青年領袖社 · 機車研究社 · 國際農業服務團 · EXWC投資研究社 · 國際經濟商管社. 於 www.osa.nchu.edu.tw -

#31.國立臺灣大學學務處| 台大社團總覽 - 運動資訊第一站

台大社團總覽 ,你想知道的解答。為使新生能於開學快速感受臺大多元社團的活力,並讓各社團能藉由活動招募新血,本組特辦理社團聯展活動,提.首頁專案成果. 於 sportwikitw.com -

#32.台大課外活動組訂購團體服一批

公告:酷樂網不會打電話要求您操作ATM或網路銀行,若您接獲此類可疑電話,請撥打165查證。 於 ntugift.colaz.com.tw -

#33.中原社團

中原社團. 學生會&社團. 活動資訊; 活動剪影; 社團、系學會總覽; 學生權益. ... 文化、台大、師大、東吳、銘傳、中原、世新、逢甲、元智、大同大學、台北醫學大學、 ... 於 0306202223.guide-epargnes.be -

#34.全部社團總覽 - 政大EMBA校友會

壁球社自成立後一直固定在信義運動中心進行團練,今年第10年了!因六月底信義要封館整修半年,這段期間,團練將暫時改到台大體育館。夏天到了,運動瘦身不能停,我們封館不 ... 於 www.nccuemba.com.tw -

#35.台大課活組在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

提供台大課活組相關PTT/Dcard文章,想要了解更多台大社團禁止、台大社團章程、台大社團報帳有關親子文章或書籍,歡迎來媽媽最愛你提供您完整相關訊息. 於 babygoretro.com -

#36.做口碑?台大男組社團免費提供女大生性愛服務 - 蕃新聞

社會中心/台北報導全國最高學府的台灣大學,竟然也有秘密的性愛社團?!台大被發現有地下社團竟然在公布欄張貼性愛服務傳單,並聲稱提供給女生免費 ... 於 n.yam.com -

#37.台大社團總覽 :: 非營利組織網

台大社團總覽 台灣擊劍大師協會 照明寺司馬相如 中華骨髓移植關懷協會 同鄉會是什麼 財團法人教育部接受捐助獎學基金會獎學金未指定學校名額 獎學金條件 獎助學金基金 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#38.挺林佳龍選台北市長雲林社團:比陳時中勝算還高 - MSN

挺林佳龍選台北市長雲林社團:比陳時中勝算還高https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3947234 民進黨台北市長人選尚未掀牌, ... 於 www.msn.com -

#39.國立中央大學課外活動組

國立中央大學課外活動組 · 首頁 · 社團人捷徑 · 社團總覽 · 系統操作說明 · 相關事務 · 組織執掌 · 法規彙整 · 下載專區 · 常見問題 · 社團公函公告區. 於 club.adm.ncu.edu.tw -

#40.學務處| 課外活動指導組 - 國立臺灣大學

下載所有社團資訊. ::: 隱私權與資訊安全政策. 10617臺北市羅斯福路四段一號; [email protected]; 02-33662066; 02-23661952. 社團活動資訊系統 · 服務學習 ... 於 osa_activity.ntu.edu.tw -

#41.新鮮人生存指南– 臺師大學生會

師大社團數目眾多,且性質多元,含括學術性、藝文性、康樂性、體能性、服務性、聯誼性、綜合性社團。每年上學期的社團嘉年華, ... 看社團總覽. 校園資源 ... 出清台大 ... 於 ntnustu.org -

#42.社團介紹 - 台科大社團系統

國立臺灣科技大學社團管理系統. 社團最新消息 · 社團行事曆 · 社團簡介. 社團登入. 管理員登入. 社團分類. 自治性. 全球發展工程系學會 · 工管系學會 · 電子系學會. 於 clubs.ntust.edu.tw -

#43.首頁|蘋果新聞網|蘋果日報

林智堅論文門燒台大! ... 首例本土BA.5警鐘台大醫:第4劑只是「買時間」!8、9月難跌破萬例 ... 簡歷找房1|網美照瘋蓋版求租變徵友出租社團版主怒掃貼文. 於 www.appledaily.com.tw -

#44.專訪103學年度優良導師- 護理系楊秋月老師

以自身經歷同理學生的導師--護理系楊秋月老師 專訪前的小插曲…… 一進到辦公室,首先映入眼簾的是一台大大的螢幕,老師一邊招呼我們,一邊解釋這台大螢幕的作用。 於 ead.sa.nycu.edu.tw -

#45.臺灣大學生的社團參與經驗 - 民報Taiwan People News

社團 活動是大學潛在教育的重要一環,而其意義就在於這是匯合了群體生活體驗的學生自主學習活動。 大學的設立目的,依〈大學法〉之規定,在於研究 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#46.文件總覽 - 社團法人台灣自殺防治學會

文件總覽 · 1.自殺防治策略及現況 (35). 自殺防治最新數據與新進展_陳俊鶯(108年6月) · 2.珍愛生命守門人及壓力管理 (24). 韓瑞克森放鬆法_李明濱 · 3.心理健康促進系列 (9). 於 www.tsos.org.tw -

#47.分類看板- 批踢踢實業坊

Σ臺灣大學臺大, 臺大, 臺大 · C_Group. 一一. Σ政治大學政大, 政大, 政大 · D_Group. 一一. Σ青蘋果樹校園, 班板, 社團 · F_Group. 一一. Σ活動中心社團, 聚會, 團體. 於 www.ptt.cc -

#48.社團法人桃園市職訓教育協進會

總覽 -最新課程. 總覽-免費就業輔導課程. 總覽-補助在職進修課程 ; IOT物聯網課程. 美甲師培訓課程. 網頁設計課程 ; 網路數位行銷課程. 多媒體平面設計課程. 商務文書Office ... 於 www.taoyuancollege.com.tw -

#49.大學學生自治政府硏究/ 張銀富著

高等學府首創的佛學社團: 台大晨曦學社 ... 游藝場: 中興大學社團總覽 ... 國立臺灣大學99學年度校慶系列活動: 社團尋根專刊= Tracing the history of NTU student ... 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#50.課外活動指導組 - 學生事務處- 國立臺北護理健康大學

課外活動指導組 · 課指組主選單 · 最後更新日期 · 課指組最新消息. More... · 課指組社團規章辦法總覽. 於 student.ntunhs.edu.tw -

#51.社團Projects - Behance

「社團時間:勇敢的帶玩郎」專案視覺設計. Save. 「社團時間:勇敢的帶玩郎」專案視覺設計. Multiple Owners. 125 872. 2021 桃社謎換|社團年終交流會主視覺. 於 www.behance.net -

#52.聖荷西國慶遊行灣區多個社團組台灣隊參加

台灣志工社聯合北加州台灣客家會、保台大聯盟、宜蘭庫市友誼城市協會組織八輛車隊,今年參與有多年歷史的聖荷西美國國慶日紅白藍... 於 www.worldjournal.com -

#53.臉書推社團管理新工具快速查看遭檢舉留言

此外,「成員資料總覽」功能讓管理員能夠查看社團中每位成員在社團中的動態 ... 台大醫院急診部臨床副教授李建璋則認為,指揮中心應該要公布「全死因 ... 於 tw.yahoo.com -

#54.雲嘉會 - 國立台北大學課外活動指導組

學生社團舉辦多元學習講座、競賽、發表會等活動,輔導學生結合與應用硬實力及軟實力, ... 學務處課外活動指導組 · 社團總覽; 校友性社團; 雲嘉會. 雲嘉會社團介紹. 於 www.extracurricular-activities-section.com.tw -

#55.**民論時報-社團總覽

國際扶輪2014-15年度總監蔡東賢P.D.G.Daniel高票當選高雄市台大校... 國際扶輪2014-15年度地區總監蔡東賢P.D.G.Daniel是3510地區高雄社社友,1962年出生於文化古都的 ... 於 www.mlt.twpro.tw -

#56.校友會發起人 - 社團法人國立臺灣大學法律學院校友會

meMsg_MsgContentBlk.center, .AdvPageHTML .meMsg_MsgContentBlk.left, .AdvPageHTML .meMsg_MsgContentBlk.right { border:$AdvPageCntVB$; }. •57865•總覽 ... 於 ntulawalumni.org.tw -

#57.中原社團 - Igfvt

中原社團. 學生會&社團. 活動資訊; 活動剪影; 社團、系學會總覽; 學生權益. ... 文化、台大、師大、東吳、銘傳、中原、世新、逢甲、元智、大同大學、台北醫學大學、 ... 於 igfvt.ch -

#58.校外资源| 育达科技大学学生事务处

台大 医院新竹分院精神科, 新竹市经国路一段442巷25号, 电话:(03) 5326151 连结. 台大医院竹东分院精神科 ... 大千医疗社团法人, 苗栗市恭敬路36 号, (037)357125 连结. 於 sao.ydu.edu.tw -

#59.找大學社團介紹相關社群貼文資訊

關於「大學社團介紹」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論: ... [分享] 台大各社團介紹以及社團網址- ptt 網頁. ... 社團總覽- 課外活動指導組- 國立臺灣師範大學。 於 job.businesstagtw.com