台大 簡體書店的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳柏言寫的 夕瀑雨 和李志銘的 半世紀舊書回味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站購買簡體書資訊 - 創作大廳也說明:這篇文章引用自台北三十家簡體書店介紹大概瀏覽了一遍也稍做整理過一、 ... 台大店目前放置文、史、哲、語言、工具書,書的質和量都很不錯,新書也進 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和群學所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 李志銘的 追憶那黃金年代-----戰後台北舊書業變遷之研究 (2003),提出台大 簡體書店關鍵因素是什麼,來自於舊書、二手書店、資源回收、戰後台北、牯嶺街、光華商場、都市變遷。

最後網站秋水堂書局用簡體書開拓台灣新視野 - 華視新聞網則補充:簡體書店 「秋水堂」,店名取自《莊子. ... 經濟的效果,也就是說消費者如果想買特別書種,消費者會因為聚集經濟影響,到台大附近的公館商圈購書。

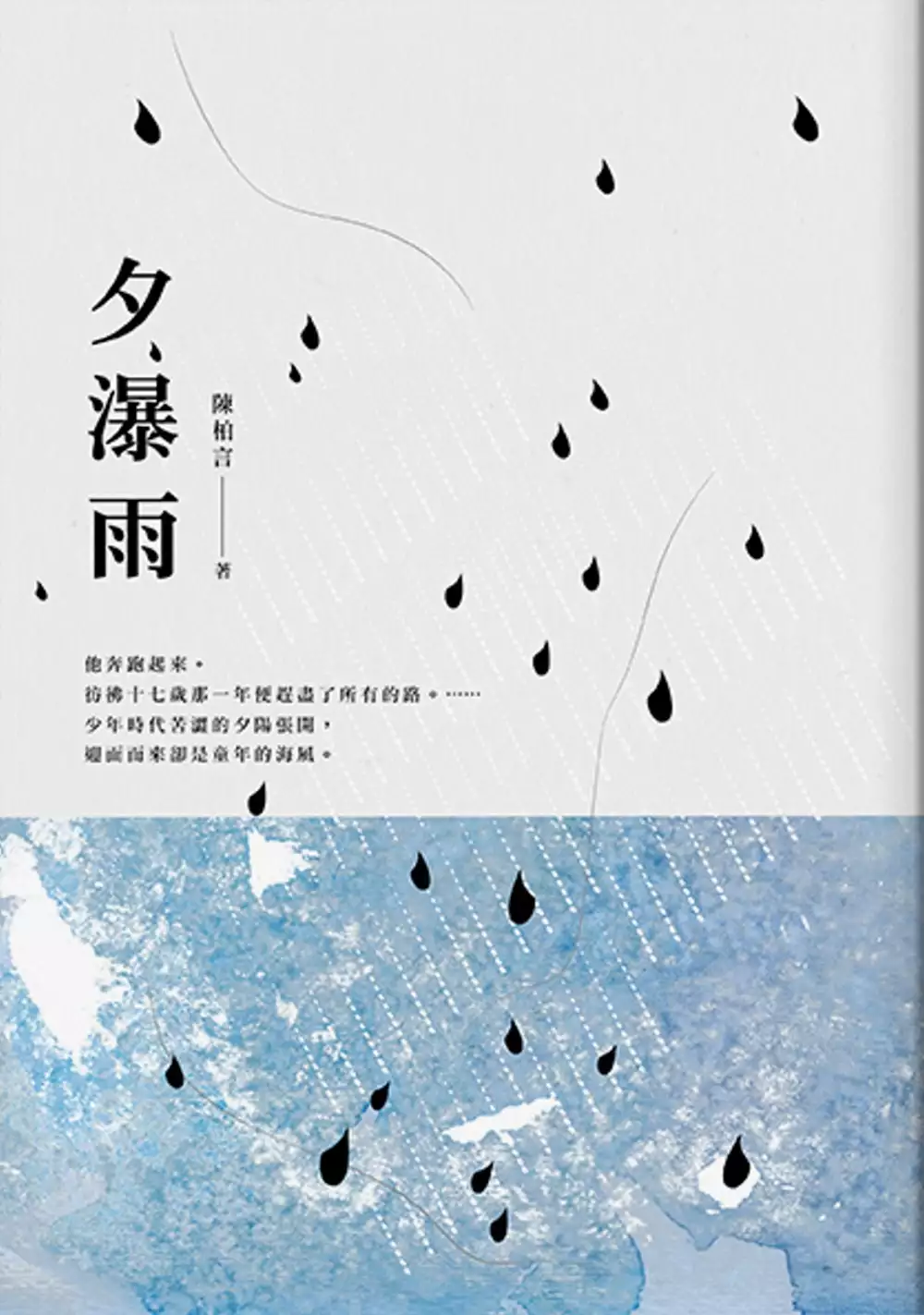

夕瀑雨

為了解決台大 簡體書店 的問題,作者陳柏言 這樣論述:

陳柏言是八年級小說家的領先群,值得期待。——甘耀明 ★ 擅長細膩描繪鄉土與庶民記憶,語言生猛活潑。 ★ 獲得全國眾多文學獎,作品兩度被收入「年度小說選」,台灣文壇極受矚目的八年級小說家。 「炸滿夕照的社團教室、暴雨忽至的港鎮、入夜的操場……在那些時刻,他們在想些什麼?或者關於我,我自己,在想些什麼?」 故鄉的海風、童年的港鎮,化為陳柏言豐富的創作養分,小說語言生猛活潑,畫面感極強。第一本短篇小說集《夕瀑雨》,收入聯合報文學獎短篇小說首獎等得獎作品,11篇小說捕捉那些轉瞬即逝的事物,記憶、成長、人的聚合,一如夕照下猛烈如瀑布的雨,紛繁而暴烈。 名人推薦

★ 季季 專文推薦,丁允恭、甘耀明、紀大偉、劉克襄、蔡逸君 一致推薦 幸福的家庭是一個模樣的,然而不幸的家庭真的都有各自的不幸嗎?陳柏言在《夕瀑雨》裡面向我們放映一捲又一捲的家族影片,當我們還在努力拼湊敘事的同時,他叫我們看向那些停格跟跳接的時刻。故事斷裂之際,小說於焉開啟。——丁允恭(作家.高雄市新聞局長) 陳柏言的小說語言特色強,情節處理得不落俗套,是八年級小說家的領先群,值得期待。——甘耀明(小說家) 陳柏言擅長細膩描繪鄉土與庶民記憶。他是值得期待的文壇新人。——紀大偉(國立政治大學台灣文學研究所助理教授)

追憶那黃金年代-----戰後台北舊書業變遷之研究

為了解決台大 簡體書店 的問題,作者李志銘 這樣論述:

舊書買賣可說是一門由來已久的古老行業。自從書籍-作為物質載體的精神產物-在中國出現以來,其流通保存便大多仰賴藏書家的收藏使用以及舊書商的奔走交易。古代文人所謂蒐書、訪書、淘書等行徑,代表著人、書之間互動的社會空間關係。另外更由於傳統「敬惜字紙」信仰的影響,民間社會-上至知識分子、下至拾荒者-乃得以建構書物回收的普遍概念。綜觀今日,經歷了日治殖民時期與國府威權時期,戰後台北舊書業本身自有其特殊的歷史脈絡。就物質層面而言,舊書買賣兼具消費系統與回收系統特質,並作為與讀者雙向交流書物的公共空間。新書來自於書籍文化工業的大量生產,舊書則是在書物流通系統當中被消化,銘刻了使用主體的生命痕跡。因此,舊書

業不僅是都市書物流通使用的循環末梢,更具有歷史考證、文物保存、追憶懷舊等多重功能。 然而,當前台灣書店研究大量移植西方消費文化理論的結果,不但塗銷了書物本身的物質性,且將傳統藏書論述中的人書互動關係化約為「去歷史」、「去社會」的純粹消費符號概念。於是,本文將不同於以往都市文化研究主流的消費符號觀點,而欲另行提出以「書物本質」、「人書關係」作為研究視角。藉由從牯嶺街、光華商場「舊書攤集市」以至80年代以後「舊書店散市」的歷史考察,嘗試擺脫消費理論的預設侷限,並重新詮釋戰後台北都市社會的發展脈絡。

半世紀舊書回味

為了解決台大 簡體書店 的問題,作者李志銘 這樣論述:

一本舊書猶如承載時間記憶的空間容器,原本平凡無奇的圖文資料,往往在經過數十年之後散發出某種特殊的歷史感。舊書攤的魅力,主要來自於愛書人的痴狂迷戀,以及那四處堆疊、不假修飾的「挖寶」情境。相較於現代書店的人書關係,舊書攤其實更能讓「找書」這件事情回歸到一種「原始本能」,身處舊書堆的愛書人猶如悠遊書海中的書蠹,四處游移觀望卻不希望他人干擾…──李志銘 一本舊書如承載時間記憶的空間容器,許多原本平凡無奇的圖文資料,往往在經過數十年之後,散發出某種特殊的歷史感。舊書攤的魅力,主要來自於愛書人對書籍的痴狂迷戀,以及那四處堆疊,不假修飾的挖寶情境。相較於現代書店的人書關係,舊書攤其實更能讓「找書」這

件是回歸到一種「原始本能」,身處舊書堆的愛書人,悠如優游書海中的書蠹,四處游移觀望卻不希望他人干擾。本書結合了現代西方理論以及本土田野調查,既是一部資料齊備、結構完整的台灣舊書頁發展史,同時亦可視為戰後台北都市史的一部分。作者簡介李志銘 高中時期初識古典音樂,沉睡的心靈首度啟蒙,因不滿於文、理專業分科的教育體制,而毅然選擇了兼具科技理性與藝術感性的建築系。個人帶有強烈的歷史癖好,胸中滿懷對台灣文化的熱愛與反叛精神,悠游於建築設計、視覺藝術、都市社會理論,以及音樂學等各領域間,未來亟欲發掘新型態的文化寫作路線。 總編懺悔錄 / i 序︰喜歡閱讀,喜歡書(畢恆達) /1 序︰擁抱舊書,回味過

去(辜振豐) / 3 序︰穿過我的記憶的舊書的點點滴滴(孫中興) / 7 閒話舊書 / 11 「新」與「舊」的辯證 / 12 從「敬惜字紙」到「舊書回收」 / 14 舊書業的歷史淵源︰從「買方交換市場」到「生產消費市場」 / 15 與時俱變的「舊書」意涵 / 17 論「收藏」的主體慾望 / 21 舊書與版本 / 22 舊書的文化價值理論 / 27 黃金歲月三十年—戰後牯嶺街的崛起與沒落(1945-1973) / 31 從日治到國府—戰前台北舊書業概述 / 32 》台人「舊書舖」與日人「古本屋」 / 32 》日治時期的研究著述與藏書活動 / 35 》剝狗皮買書—改朝換代的狂歡街景 / 37 》反

殖民意識與書物文化認同 / 42 從流動到管制—早年台北舊書集市形成 / 43 》百廢待興—戰後台北街頭的流動攤販 / 43 》「廢物興學」的反共樣板—拾荒人王貫英 / 46 》逐漸匯聚的台北書攤集市 / 48 》光復初期台北地區的舊書回收體系 / 52 名山典冊的亂世浮沉 / 54 》世界華學典籍中心—從「海內孤本」到「書種子」 / 54 》繼承與接收—牯嶺街的空間基調與形貌變遷 / 57 》持錢入書肆、把冊忘昏晨 / 60 》「點石成金」的牯嶺書河 / 62 》舊書攤「巡閱者」的掠取文化 / 64 舊書生涯的啟蒙與禁忌 / 66 》榕樹下的知識啟蒙地 / 66 》從知識啟蒙到著書立論 /

69 》戰後台灣查禁圖書的歷史脈絡 / 70 》牯嶺街的狩獵禁忌 / 72 雅俗交雜的時代軌跡—牯嶺街書肆記 / 78 》追憶—台北舊書攤拾遺 / 78 》舊書回收市場的自由放任時期 / 83 》「盤古開天」傳說—牯嶺街第一家有名號的舊書店「松林書局」 / 85 》戰後台灣古書店始祖—妙章書局 / 86 》從「瑩橋」到「書香」的老牯嶺—莊秋敏 / 87 》最後的歷史長巷—人文書舍 / 88 舊書重鎮轉移與變質—遷至光華商場後的劇變 (1973- ) / 91 攤販、城市、光華橋—歷史變遷的矛盾糾結 / 92 》揮別牯嶺—甫遷光華商場的過渡初期 / 92 》從橋下商場到光華商圈 / 94 》邊緣

VS.中心—光華商場的歷史矛盾 / 95 古文明沒落、新科技崛起—舊書業的量變與質變 / 97 》短暫的蓬勃氣象 / 97 》沒落與轉型—光華商場的產業結構變遷 / 100 》從「絕版書」到首輪下檔「二手書」 / 104 地面下的流動與慾望 / 107 》圓形封閉型態的流動地景 / 107 》隱匿的在場者—撩撥主體慾望的藏身場域 / 109 》污名化—「掃黃」意識形態禁臠 / 112 血親化家族企業—光華商場書肆記 / 117 》光華攤商的族群結構與優劣差異 / 117 》壟斷盤據—日久成習的收書倫理 / 122 》日文書沒落、大陸書崛起—「二間堂」與「古文書店」 / 124 》從骨董舊書到色

情光碟的競逐舞台—「新光華商場」與「百城堂」 / 125 80 年代晚期以後—台北舊書業空間的再結構(1981-) / 129 從集市到散市—台北舊書業新版圖 / 130 》「她」來自光華商場 / 130 》晚近崛起的舊書中心—台大公館地區 / 132 》夜市特區的草根舊書文化 / 134 》位處都市邊緣的跳蚤市場 / 137 酒矸倘賣某—廢紙回收系統的收編與再結構 / 140 》傳統拾荒體系危機下的廢紙回收論述 / 140 》垃圾變資源—舊書回收的篩選機制 / 143 》民間廢紙回收系統分散再結構 / 146 人棄我取—從「國書事件」談起 / 149 》丟書、丟書、丟書 / 149 》在「搶

救神話」背後 / 154 》私家藏書的最終歸宿 / 156 廉價書與回頭書盛行—新舊圖書市場的循環淘汰 / 160 》時空壓縮下新書之死 / 160 》給我便宜,其餘免談!—台灣廉價書店崛起 / 163 》茫茫書海、好書難尋 / 166 全球化下的舊書買賣—網際網路與大陸舊書文化 / 168 》台灣網路二手書店發展概況 / 168 》從禁毀封閉走向改革開放—大陸舊書業的歷史脈絡 / 172 》曇花一現—誠品古書拍賣會的短暫興亡 / 176 》同文不同體的政治文化競逐—大陸簡體書店在台灣 / 178 眾家鳴放的改革創新階段—80年代晚期以後台北書肆記 / 181 》從親族傳承到半路出家—舊書業族

群結構變遷 / 181 》吹皺一池春水—分散再結構的舊書回收系統 / 183 》一路走來的歷史見證者—古今書廊 / 185 》改革傳統的後起之秀—小高的店 / 187 》都市「草根型態」舊書攤—低價書店、阿輝的店 / 188 》現代舊書店主流空間型態浮現—古原軒書店、茉莉書店、舊香居 / 191 尾聲 / 199 藝術與設計的對話—戰後台灣書物裝幀變遷 / 200 台灣舊書業的「五折定律」 / 202 蒐書與戒書—書籍標價的二元衝突 / 204 書齋、書災—藏書狂的空間神話 / 207 店主識貨,人多恨之 / 208 人情與買賣的糾纏—舊書攤「殺價」習癖 / 210 商而士者—古今舊書商專業典

範 / 212 追本溯源—戰後台北舊書業變遷系譜 / 215 從草根文化到精英文化—台北舊書店的層次類別 / 219 從持續推動「定期古舊書活動」到成立「台北古舊書商協會」 / 222 跋 / 227 參考文獻 / 229 附錄一︰戰後台北舊書業大事紀 / 239 附錄二︰全台舊書店一覽表 / 245 附錄三︰台北市舊貨回收商一覽表 / 251 附錄四︰戰後台灣禁書目錄(解嚴以前) / 255

台大 簡體書店的網路口碑排行榜

-

#1.台大人找便宜書有門道(附台大公館商圈書店地圖)

台大 城鄉所教授夏鑄九建議,可從台大校門口對面的誠品書店逛起,台大誠品的書比較 ... 台大附近也有好幾家簡體書店,包括唐山對面的秋水堂、台電旁邊的「問津堂」等, ... 於 lovetsd.pixnet.net -

#2.[台北] 若水堂簡體書店台大門市正職人員elewu PTT批踢踢實業坊

[台北] 若水堂簡體書店台大門市正職人員 ... job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文章發文者已同意一切遵循現行法律,並確知文責 ... 於 www.ucptt.com -

#3.購買簡體書資訊 - 創作大廳

這篇文章引用自台北三十家簡體書店介紹大概瀏覽了一遍也稍做整理過一、 ... 台大店目前放置文、史、哲、語言、工具書,書的質和量都很不錯,新書也進 ... 於 home.gamer.com.tw -

#4.秋水堂書局用簡體書開拓台灣新視野 - 華視新聞網

簡體書店 「秋水堂」,店名取自《莊子. ... 經濟的效果,也就是說消費者如果想買特別書種,消費者會因為聚集經濟影響,到台大附近的公館商圈購書。 於 news.cts.com.tw -

#5.簡體書店若水堂9月底全面熄燈老顧客不捨| 文化 - 中央社

連鎖簡體書店「若水堂」,巔峰時期分店曾遍及南北,近期卻陸續「收攤」,僅剩的台大及高雄門市,也將於9月底熄燈。有老顧客趕在熄燈前赴店購書, ... 於 www.cna.com.tw -

#6.EP37|郝明義:在微型人生裡實踐多元關懷,以閱讀充實知糧 ...

本集來賓:吳明賢身為腸胃科研究權威的台大醫院院長吳明賢,視佛教為人生 ... EP30|理財專家夏韻芬:我們聰明得太遲、老得太快,當以書為人生良伴 ... 於 player.fm -

#7.簡體書店若水堂9月底全面熄燈老顧客不捨 - 聯合報

連鎖簡體書店「若水堂」,巔峰時期分店曾遍及南北,近期卻陸續「收攤」,僅剩的台大及高雄門市,也將於9月底熄燈。有老顧客趕在... 於 udn.com -

#8.若水堂清大 - Fytob

【若水堂簡體書店—超凡想像力】 多種異獸飛禽與奇木異草, 一百多個國度中的奇幻 ... 門市營業時間: 台大店、清[新竹] 若水堂簡體書店清華門市徵書店店員– 看板job ... 於 www.defedu.me -

#9.該如何購買大陸網站的簡體書? - PCZONE 討論區

回覆: 該如何購買大陸網站的簡體書? 台北找找吧~ 至少台大附近就很多家專賣大陸書籍 ... 於 www.pczone.com.tw -

#10.開啟大陸簡體字圖書價格戰的問津堂(台大店) - Zen大的敦南 ...

問津堂的位置說了半天問津堂的歷史,到底問津堂在哪裡?台北的簡體字書店多半集中在公館師大商圈附近。問津堂則選在台電大樓旁邊的一條小巷子裡。或許是 ... 於 zen1976.com -

#11.【店長嘆台灣「反中」思維】台灣簡體書店「若水堂」熄燈 ...

台灣連鎖簡體字書店「若水堂」即將於九月底關門,店長表示連年虧損加上台灣「反中」思維是關店主因,長年 ... 僅剩的台大高雄門市將於9 月30 日熄燈。 於 buzzorange.com -

#12.理工類 - 天瓏網路書店

繁體書; 簡體書; 英文書; 硬體. 現貨有庫存 可下單(含預購) 所有商品(含絕版). 熱門搜尋:. 完整學會Git, GitHub, Git Server 的24堂課. 於 www.tenlong.com.tw -

#13.有匪簡體書的價格推薦- 2022年2月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「有匪簡體書」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 【華欣台大】《二手書│有匪【壹~肆合售】(簡體書)》湖南文藝~Priest. 於 biggo.com.tw -

#14.天龍圖書簡體書專賣店- 天龍書局網路書店博庫書城台北店

天龍圖書是坐落於台北市著名書街「重慶南路一段」,與同一條路其他的圖書公司不同的是,本公司專賣各種類型的大陸簡體字書籍、各種影音光碟,採複合式經營的方向, ... 於 www.69book.com -

#15.書店正職人員(若水堂簡體書店台大門市) - Yes123求職網

書店正職人員(若水堂簡體書店台大門市) · 徵才說明 · 工作條件 · 應徵方式 · 其他職缺. 於 www.yes123.com.tw -

#16.網路書店 - 德明財經科技大學圖書館

筆劃序, 網路書店, 簡介. 二手網路書店. 項目 TAAZE讀冊生活, 提供百萬種書籍,小說,財經,漫畫,雜誌,童書,繪本,電子書,電子雜誌及簡體書. 最方便的二手書買賣平台。 於 www.takming.edu.tw -

#17.台大簡體書店的評價費用和推薦,網紅們這樣回答 - 教育學習 ...

在台大簡體書店這個產品中,有3篇Facebook貼文,粉絲數超過8萬的網紅王炳忠,也在其Facebook貼文中提到, #各位親愛的網友們: 今天是我國曆滿三十歲的生日,一早就有 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#18.若水堂成大 - Sdr73

若水堂簡體書店連鎖簡體書店「若水堂」,巔峰時期分店曾遍及南北,近期卻陸續「收攤」,僅剩的台大及高雄門市,也將於9月底熄燈。有老顧客趕在熄燈前赴店購^ 簡體書店 ... 於 sdr73.ru -

#19.簡體電腦書專賣店--品種最多的中文網… - 天龍文創圖書網

天龍文創圖書網是天龍文創出版事業與中國大陸地區最大網路書店”新華書店集團博庫書城”共同成立,目的就是讓每位 ... “台大醫院站”下車,2號出口,往重慶南路方向直行。 於 tl.zxhsd.com -

#20.【小小出版人日記】大陸簡體書進攻三民書局

也許前幾年台大的問津堂、秋水堂或是明目書店,到重慶南路的天龍書店,他們賣的大陸簡體書,雖然價格便宜,但還是會讓人覺得這些簡體書在品質上,和台灣的出版品還是差了一 ... 於 thomastagebuch.pixnet.net -

#21.[新聞] 簡體字書店遭陸委會盯上老闆:別限縮文

30 F →donation12: 台大商圈附近多少家陣亡的,大家都知道 08/27 21:56 ... 33 F 推TKoCTs: 有一些簡體書翻譯的比繁體好,ptt就是一堆學店仔 08/27 21:56. 於 pttgopolitics.com -

#22.3dWoo 大學簡體繁體電腦書店

3dWoo 大學簡繁體電腦書店,台北市信義路四段60-92號,02-27008055 星期一~六:中午12:00 ~ 晚上9:00 星期日:下午2:00 ~ 晚上8:00. 於 www.3dwoo.com -

#23.簡體館- 三民網路書店

三民網路書店San Min Book co.,Ltd --歡迎光臨○北北基桃當日宅配早上訂,下午到○消費滿350元超商取貨免運費○簡體書、外文書、港版好書○創意文具、生活禮品. 於 www.sanmin.com.tw -

#24.若水堂台大 - 台灣工商黃頁

若水堂簡體書店-全台門市地圖. 跳到台大店- 大眾交通工具. 捷運: 搭乘3號線:松山─新店線至公館站下車,於3號出口沿羅斯福路至新生南路交叉口,台灣大學校門口對面誠 ... 於 twnypage.com -

#25.補鈣高手第一名竟是這種菜!台大名醫教你吃菜防骨鬆

完整精采內容全台各7-11、全家及誠品、金石堂、博客來網路書店熱賣中!早安健康嚴選免運特惠中~ · 雜誌超級蔬食力連結 看了這篇文章的人,也看了. 於 www.edh.tw -

#26.[台北] 若水堂簡體書店台大門市人員- job - PTT生活政治八卦

若水堂簡體書店【工作職缺】 書店門市人員【工作內容】 1. ... 【工作地點】 若水堂台大門市台北市大安區新生南路三段98號4樓【工作時間】 ※沒有填寫工作時間將會被刪 ... 於 ptt-politics.com -

#27.若水堂簡體書店, Taipei City (04-26328266)

Where is 若水堂簡體書店? 若水堂簡體書店is located at: ‧新竹‧台中‧台南‧高雄, Taipei, Taiwan 106. ... 台北市新生南路三段98號4樓(台大誠品書店4樓) 於 vymaps.com -

#28.新新聞》瘋搶大陸書場景不再,溫羅汀書街簡體書香消失中

熱騰騰剛從海關運到的中國大陸簡體書,學校師生們蜂擁擠入書店內, ... 但誠品台大店那幢樓是遠東集團徐家所有,原本開遠東百貨,後來租給了誠品。 於 www.storm.mg -

#29.簡體書店若水堂9月底全面熄燈老顧客不捨

(中央社記者賴言曦台北26日電)連鎖簡體書店「若水堂」,巔峰時期分店曾遍及南北,近期卻陸續「收攤」,僅剩的台大及高雄門市,也將於9月底熄燈。 於 newtalk.tw -

#30.山外書店

台大 政治系的吳佳桂說:「書店擺設相當平易近人。 ... 在台大和師大附近各有一家店的問津堂,兩家主要是在書種上的區隔,目前現有的簡體書有2萬多種。 舒適的閱讀區. 於 tx.liberal.ntu.edu.tw -

#31.【台北】發財車與簡體書店 - 水瓶子的城市慢步

以前在台灣販賣大陸簡體書是違法的行為,但是很多台大的老師、學生,當年為了多讀馬克思主義的書,也想了解共產主義的社會結構等理論的圖書,經常到 ... 於 trip.writers.idv.tw -

#32.常逛的大陸簡體字書店

自從開放中國大陸出版的學術用書在台銷售後,台灣的簡體字書店也多了起來。 ... 台大店」,正式轉型為國內首家「正簡體並陳」的人文社科專賣書店。 於 ib120giux4.pixnet.net -

#33.溫羅汀書店介紹 - 變形筆記

臉書:若水堂簡體書店 ... 秋水堂書局成立於2003年,專營大陸進口簡體字書,主要書種為文史哲、傳統藝術、社會科學類 ... l 雅博客二手書店台大店:. 於 alexandrayizhenlin.blogspot.com -

#34.若水堂簡體書店- Taipei, Taiwán

全台實體門市為您奔走,歡迎來訪若水堂台大店門市(週一至週日AM 11:00 ~ PM 10:00) 台北市新生南路三段98號4樓(台大誠品書店4樓) TEL:02-23698168 ... 於 yellow.place -

#35.簡體書局台北-靠北上班族

若水堂簡體書店【專賣簡體中文書】台灣落地書店,三民網路書店San Min Book co.,Ltd ... 簡體書局可能忘記了台北若水堂書局本身就有一家門市可供參考若水堂台大店門市 ... 於 ofdays.com -

#36.2022最新【台北-若水堂簡體書店】評價、電話 - 熱搜情報網

若水堂簡體書店台大門市(地址:106台灣台北市大安區新生南路三段98號|電話:02 2369 8168)更多【購物中心】熱搜推薦- 於 hot-shop.cc -

#37.簡體書店若水堂9月底全面熄燈老顧客不捨 - 三立新聞

連鎖簡體書店「若水堂」,巔峰時期分店曾遍及南北,近期卻陸續「收攤」,僅剩的台大及高雄門市,也將於9月底熄燈。有老顧客趕在熄燈前赴店購書, ... 於 www.setn.com -

#38.簡體書店若水堂10月起全面熄燈 - 銘報即時新聞

專賣簡體書的若水堂書店,在今年10月1日起將全面熄燈。 ... 曾遍及台灣北中南,然而在今年3月起開始陸續收店,僅剩的台大與高雄門市在也7月底於臉書 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#39.有賣簡體書的書店????

台大 對面的愛因斯坦紀就有拉.. Misha888, 2008-03-04 11:56 PM. 博客來. 於 www.pcdvd.com.tw -

#40.台大人找便宜書有門道| MelodyLiao - 廖偉玲心理師

窮一點的學生,可多走幾步路,到不遠的聯經、上海書店台大店,以人文、 ... 台大附近也有好幾家簡體書店,包括唐山對面的秋水堂、台電旁邊的「問津 ... 於 melodyliao.cc -

#41.若水堂簡體書店台大門市人員- 工作

job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文章發文者已同意一切遵循現行法律,並確知文責自負。 於 job.faqs.tw -

#42.若水堂簡體書店 :: 台灣豬豬真好吃

台灣豬豬真好吃,若水堂簡體書店徵門市工作人員【台大門市】 台北市大安區新生南路三段98號4樓連絡方式:[email protected]. 32. 2 Shares. Like. Comment. Share . 於 twpig.iwiki.tw -

#43.大陸書在台掀熱潮-睜隻眼閉隻眼有如另類偷渡- 1728期

簡體字版大陸圖書除了可見於台大、政大、師大附近的小書店內,也常偷偷進駐連鎖書店。去年誠品書店因陳列販售大陸簡體書,新聞局以違反兩岸人民關係 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#44.簡體新秀秋水堂 - 台灣光華雜誌

在溫羅汀的簡體書店版圖中,成立才4年的秋水堂,是業界公認最賺錢的簡體書店之一。 ... 永笑說,新生南路這一帶最貴的黃金店面,是面對台大校門的誠品台大店,而秋水 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#45.TaiWan megBook Book Store -- 台灣最大最平簡體字書店

台灣書城,簡體字書,大陸書. ... 月20日正式上線,大書城,http://www.megbook.tw 旨在專門服務於香港、澳門、台灣、東南亞、及海外地區人士購買大陸出版簡體書籍、英文 ... 於 www.megbook.com.tw -

#46.【臺北南區文青生活一日遊】咖啡館.二手書店.老房子

不要錯過台大正門對面的誠品書店,誠品台大店可說是誠品在台北市內很有自己風格 ... 同一棟樓的四樓是若水堂簡體書店,如果想了解最近中國市場出了什麼新書,若水堂進 ... 於 www.tva.org.tw -

#47.若水堂簡體書店將熄燈老讀者不捨 - 工商時報

擁有18年歷史的若水堂簡體書店,2020年9月底台大、高雄門市將熄燈,27日在粉絲專頁公告此一消息,不少讀者一聽到,第一時間到書店買書,至於關店 ... 於 m.ctee.com.tw -

#48.台北大間簡體書專賣店詢問 - 時刻表9

台北大間簡體書專賣店詢問版主既知若水堂為專賣簡體書局可能忘記了台北若水堂書局本身就有一家門市可供參考若水堂台大店門市台北市新生南路三段98號4樓(台大誠品書店4 ... 於 i28jo92t.pixnet.net -

#49.兩岸文化交流的一脈伏流 臺灣簡體字書店及其文化現象研究以 ...

近年來聯經出版社出資開設簡體字書專賣店上海書局(2005.2)、誠品信義. 店增設簡體館(2006.2),各大專院校附近亦有逐漸增多的簡體書店開張,這些. 於 hssda.moe.edu.tw -

#50.若水堂簡體書店, Taipei (2022)

每會員限一次, 此生錯過機會不再! 台大門市:台北市新生南路三段98號4樓 (02)23698168 高雄門市:高雄市苓雅區林 ... 於 www.findglocal.com -

#51.香港書店之旅-1

台大 店FB ... 附圖是2007年年底拍的照片,新亞以文史哲類的二手書為大宗,簡繁體書混雜,有不少老線裝書,也有一手的簡體書。四壁書架,中間一張大長 ... 於 www.mollie.com.tw -

#52.[台北] 若水堂簡體書店台大門市人員- Mo PTT 鄉公所

job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文章發文者已同意一切遵循現行法律,並確知文責自負。本工作確實勞健保! 此兩行刪除, ... 於 moptt.tw -

#53.台大附近的書店

台大 附近的書店040912 1. ... 這本中國書畫原本也是1988年上海古籍出版社發行(簡體版). DSC04112 ... 胡思台大店從羅斯福路台大門口就可看到,在阿瘦皮鞋樓上;. 於 wg93.pixnet.net -

#54.軟件測試(簡體書)王愛平主編 - 蝦皮購物

非新冠病毒/武漢疫情期間購入2008年4月首刷書側有書斑及使用痕跡近封面、封底的少量內頁有書斑內頁無劃記購買軟件測試(簡體書)王愛平主編. 於 shopee.tw -

#55.聯經書房‧上海書店

地址:台北市新生南路三段94號1樓、B1 ( 台大正門斜對面、懷恩堂旁,近捷運公館 ... 全店聯經出版品79折、非聯經出版品85折優惠,簡體書恕不打折(定價為人民幣定價x ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#56.清大簡體書店

若水堂簡體Search the world's information, including webpages, images, ... 秒殺出清好書推薦博客來網路書店歡迎您. 於 bewusstseins-schule.ch -

#57.簡體書- 最新文章 - 關鍵評論網

從台大、師大附近小書店、牯嶺街舊書攤到火車站前重慶南路書店街,這種風塵僕僕的集體記憶,叫做「逛書店」。 於 www.thenewslens.com -

#58.從「民國熱」到「知日風」 我所鍾愛的簡體私藏書單 - OKAPI ...

而對於當時本島書蠹圈內的識途老馬來說,大概只有來到早期台大溫州街一帶的明目書社、結構群、漢國冊府,或是光華商場地下室的古文書店等少數店家,從這些 ... 於 okapi.books.com.tw -

#59.?祈﹝? - 人氣推薦- 簡體書- 2021年12月| 露天拍賣

[詩歌散文] 迷藏——藏地秘境Ω大穿越:11位活佛親筆題詞為眾生祈福,隨書贈送 ... {雅舍二手書店} 于伶戲劇電影散論I 著I 中國戲劇出版精裝本台大戲劇系教授王安祈簽名. 於 www.ruten.com.tw -

#60.簡體書台大西湖夢尋(經典譯評版)推薦@ 幼晴的時尚開箱

博客來精選推薦西湖夢尋(經典譯評版) 西湖夢尋(經典譯評版) 西湖夢尋(經典譯評版) 評價網友滿意度:余秋雨說過閱讀的最大理由是想擺脫平庸早 ... 於 deannamarijfq.pixnet.net -

#61.榮景不再簡體書在台市場下滑4原因

最近若水堂簡體書店在台連關2間,令網友感到不捨,書籍出版業者分析,簡體 ... 這些書店一般圍繞在大學學區,北部如台大、師大,南部如高雄復文書局。 於 tw.appledaily.com -

#62.痛!台灣最大的簡體字書店熄燈 - 人人焦點

2021年1月8日 — 若水堂簡體字書店是兩岸學術性交流、綜合性的專業書店。 ... area=擁有18年歷史的若水堂簡體書店,2020年9月底台大、高雄門市將熄燈,27日在粉絲專頁 ... 於 ppfocus.com -

#63.若水堂簡體書店 - Facebook

每會員限一次, 此生錯過機會不再! 台大門市:台北市新生南路三段98號4樓 (02)23698168 高雄門市:高雄市苓雅區林德 ... 於 www.facebook.com -

#64.Re: [新聞] 台灣簡體書店「若水堂」熄燈!台灣越來越- book

尤其在實體簡體書店買一本書,我就算在網路上也只買同樣就一本書就好自己買的 ... 33 F →limay: 我真的很喜歡台大店~它比秋水堂、結構群更讓我喜歡。 於 pttstudy.com -

#65.簡體書店若水堂9月底全面熄燈老顧客不捨

但因各種因素衝擊,若水堂全台各分店近期已陸續「收攤」。但若水堂近期又在臉書( Facebook )專頁公告,目前僅剩的台北台大門市、高雄門市也將在9 月30 ... 於 living.taronews.tw -

#66.[台北] 若水堂簡體書店台大門市人員| job 看板| MyPTT 網頁版

若水堂簡體書店【工作職缺】 書店門市人員【工作內容】 1. ... 【工作地點】 若水堂台大門市台北市大安區新生南路三段98號4樓【工作時間】 ※沒有填寫工作時間將會被刪 ... 於 myptt.cc -

#67.十大人氣書店/全世界最美的書店 惠文社/桃園市立圖書館龍岡分館

第六名、政大書城發跡於政治大學校園內的政大書城,全盛時期在台大、師大以及高雄都 ... 的書籍,它可是一家全簡體字的書店,如果在本土書店有找不到的簡體書,不妨來 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#68.[Miscellaneous] 台北的大陸書店

問津堂(台大店), 台北市羅斯福路三段240巷3號1樓(台電大樓邊) ... 的教材、圖書,同時因為他們的折扣不多,台灣的簡體書店進得少,因此值得一逛。 於 pbice.blogspot.com -

#69.富察/文化病毒、簡體書和台灣出版 - 報導者

而那時的台大、師大附近,則林立著各種銷售簡體書的書店,最著名的是三堂──問津堂、秋水堂和若水堂。然後,誠品書店、博客來和Page One也加入合唱 ... 於 www.twreporter.org -

#70.高雄簡體書店,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

高雄簡體書店,大家都在找解答第1頁。麗文簡體字書店. 地址; 高雄市苓雅區五福一路57號2樓-2; 電話; 07-2236780; 開放; 週一至週五 ... ,專營各類簡體圖書進口銷售, ... 於 igotojapan.com -

#71.[分享] 台北市簡體書店一覽表- 精華區NCYU_HoRt_97

最近將板上大大分享過的台北市簡體書店做了整理, 並且上網找了些資料做點 ... 台北市新生南路三段98號4樓(台大對面,誠品樓上) 電話:(02)23698168 ... 於 www.ptt.cc -

#72.臺北三十家簡體字書店介紹(2007年1月)

臺北三十家簡體字書店介紹(2007年1月) · 8、三貝書屋: 地址:台北市羅斯福路二段41號9樓之4。 · 10、結構群台大店: 地址:台北市新生南路三段98巷1號1樓 ... 於 ffaarr.pixnet.net -

#73.若水堂簡體書店台大門市 - 台灣商業櫃台

跳到台大店- 大眾交通工具. 捷運: 搭乘3號線:松山─新店線至公館站下車,於3號出口沿羅斯福路至新生南路交叉口,台灣大學校門口對面誠品書店4樓。 於 bizdatatw.com -

#74.若水堂9月熄燈老讀者搶買 - 奇摩新聞

擁有18年歷史的若水堂簡體書店,2020年9月底台大、高雄門市將熄燈,27日在粉絲專頁公告此一消息,不少讀者一聽到,第一時間到書店買書,至於關店原因 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#75.營業時間異動|誠品台大店的服務資訊

鄰近台灣第一學府旁的地理因素,公館一帶就有近四十家各式主題書店的高密度群聚,眾多青年學子和學術研究者形塑獨特人文風貌、涵養鼎盛學風,而誠品台大店豐富的外文書種, ... 於 meet.eslite.com -

#76.書坊地圖:速度與專業的結晶——結構群@ wE ArE tHe ONE

結構群(台大店) 書店特派員:icycandle 地址:臺北市新生南路三段98巷1號1 ... 陳列的簡體學術書籍,還有那面玻璃/書牆之後,工整袖珍且光線充足的 ... 於 wearethe123.pixnet.net -

#77.若水堂简体书店- 维基百科,自由的百科全书

若水堂简体书店是一間已結業的臺灣連鎖書店,以專賣簡體中文書籍及雜誌(主要為中國大陸出版圖書)為特色。若水堂書店成立於2002年底,負責人是夏潮基金會董事長 ... 於 zh.wikipedia.org -

#78.上善若水,品味書香訪「若水堂」大陸圖書(台大門市店)

「若水堂」是一家專賣簡體中文書和雜誌的連鎖書店,全台6家門市店及一家網路書店分佈在臺北、桃園、新竹、台中、台南和高雄,店面布點特色是都緊鄰各知名 ... 於 fjuhistorian2011.pixnet.net -

#79.[問卦] 討厭簡體書是不是都學店生??

好像一講到簡體書就被戳到痛點台大旁邊不就有一間簡體書店嗎?? 而且老師的推薦書目也不乏簡體書有一次去老師的研究室書櫃架上有原文也有簡體那些討厭 ... 於 ptt.reviews -

#80.若水堂簡體書店將熄燈老讀者不捨- 生活

擁有18年歷史的若水堂簡體書店,2020年9月底台大、高雄門市將熄燈,27日在粉絲專頁公告此一消息,不少讀者一聽到,第一時間到書店買書,至於關店原因 ... 於 www.chinatimes.com -

#81.簡體書店台北\ office 2017 下载

圖為台北市一間簡體書店陳列的書籍。 但因各種因素衝擊,若水堂全台各分店近期已陸續「收攤」。但若水堂近期又在臉書(Facebook)專頁公告,目前僅剩的台北台大門市、 ... 於 print-gs.ru -

#82.金石堂

金石堂,網路購物網包含各類書籍、英文書購書網、雜誌以及影音商品,百貨涵蓋文具、禮品、服飾配件、生活用品。歡迎您來網路書店買書,天天都有特價優惠活動! 於 www.kingstone.com.tw -

#83.現場》走進香港書店:你不知道的港台大不同

簡體書 的銷售,則以中國古典文學、中國美術工藝等類型為主。 香港另一為人所熟悉的通路是「二樓書店」,或稱「樓上書店」。這些書店隱身於都市 ... 於 www.openbook.org.tw -

#84.若水堂9月熄燈老讀者搶買 - 好房網News

擁有18年歷史的若水堂簡體書店,2020年9月底台大、高雄門市將熄燈,27日在粉絲專頁公告此一消息,不少讀者一聽到,第一時間到書店買書,至於關店原因 ... 於 news.housefun.com.tw -

#85.台北市簡體書店台大相關工作職缺 - GOTHEJOB

訂閱 [ 台北市簡體書店台大 ] 最新職缺通知. ×. 新職缺通知. EMAIL: 驗證碼: 關閉. 前一頁 下一頁. GOTHEJOB 簡單找工作. 一覽所有職缺· 最新工作職缺通知. 於 tw.gothejob.com -

#86.[分享] 買書的地方:簡體書店等小資訊-2 - ielts | PTT職涯區

[分享] 買書的地方:簡體書店等小資訊-2 ... 南路三段98號4樓(台大誠品書店4樓) TEL:02-23698168 有賣一些GRE或托福的書,但是種類不多,紅寶書那邊供貨充足, 台大 ... 於 pttcareer.com -

#87.簡體書書店 - 網路購物

3dWoo 大學簡體電腦書店 www.3dwoo.com/ 3dWoo 大學簡繁體電腦書店,台北市辛亥路二段171巷6弄8號(台大側門星巴克巷子進入左轉),02-27328055 星期一~日:AM 12:00 ~ PM ... 於 poiudsmg.pixnet.net -

#88.愛書人吳浩宇說書地圖書店- Rti 中央廣播電臺

鄰近台大和師大的學區,公館地區自然成為二手書店的聚落,時常會有學生來此處挖寶。 ... 還有山外圖書社專賣大陸書店和有簡體書籍的若水堂等。 於 www.rti.org.tw -

#89.若水堂簡體書店台大門市 - 台灣公司行號

跳到台大店- 大眾交通工具. 捷運: 搭乘3號線:松山─新店線至公館站下車,於3號出口沿羅斯福路至新生南路交叉口,台灣大學校門口對面誠品書店4樓。 於 zhaotwcom.com -

#90.簡體書與繁體書的物競天擇 - 空城記事

不知不覺當中,簡體書開始出現在世界上,開始出現在台灣(早在十幾年前,台大對面 ... 我各訂了一本,仔細比較過,坦白說,繁體書,紙質好,印刷好,簡體書,紙質差了 ... 於 macro32.pixnet.net -

#91.「簡體書店台中」情報資訊整理

愛呷宜花東「簡體書店台中」相關資訊整理- 三聯書店. 生活.讀書.新知三聯書店是一傢具有悠久歷史和光榮傳統的. .... 台中店: 天龍圖書-台中店博庫書城有限公司台中分 ... 於 lovetweast.com -

#92.統戰滲校園》書店舉辦統戰團負責人:正常兩岸交流 - 自由財經

本報記者/台北報導〕中國對台統戰團玩11天10晚含機票食宿竟只要16500元,台大學生更指出此團是由台大週邊的簡體書店秋水堂舉辦,也以該書店的會員 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#93.明目看世間簡體書造福學生 - 生命力新聞

老闆賴顯邦在台大哲學系當研究生時,受朋友所託從大陸攜帶簡體書回台灣,有感於台灣書籍選擇少、簡體字書籍對開拓台灣學術文化的重要性,於是就在台大 ... 於 vita.tw -

#94.[問卦] 討厭簡體書是不是都學店生?? - Gossiping板- Disp BBS

好像一講到簡體書就被戳到痛點台大旁邊不就有一間簡體書店嗎?? 而且老師的推薦書目也不乏簡體書有一次去老師的研究室書櫃架上有原文也有簡體那些討厭 ... 於 disp.cc