台灣內科醫學會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張德明寫的 看懂風濕免疫:教你正確對抗風濕、應變新冠病毒! 和張德明的 醫中有情:臺北榮民總醫院院長張德明的行醫筆記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站衛生福利部函 - 桃園市護理師護士公會也說明:團法人中華民國精神衛生護理學會、台灣麻醉護理學會、台灣麻醉醫學會、中華. 民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣內科醫學會、台灣外科醫學會、.

這兩本書分別來自時報出版 和天下文化所出版 。

國立臺北科技大學 資訊工程系 白敦文所指導 張育瑞的 動態顏色反卷積系統應用於H&E影像染色分離 (2021),提出台灣內科醫學會關鍵因素是什麼,來自於組織病理學、蘇木精-伊紅染色、機器學習、卷積神經網路、顏色反卷積。

而第二篇論文國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系碩士班 卓秀足所指導 黃靜怡的 疾病後遇見自己-全身性紅斑性狼瘡患者生病經驗之自我敘說探究 (2021),提出因為有 生病經驗、全身性紅斑性狼瘡、自我敘說的重點而找出了 台灣內科醫學會的解答。

最後網站台灣內科醫學會則補充:110年度內科專科醫師甄審筆試放榜 · 110年「會員大會暨學術演講會」訂12/4(六)~12/5(日)於台大醫院國際會議中心舉行. 110年年會海報論文投稿共計接受224篇:「Oral ...

看懂風濕免疫:教你正確對抗風濕、應變新冠病毒!

為了解決台灣內科醫學會 的問題,作者張德明 這樣論述:

前台北榮民總醫院院長張德明醫師集大成之作! 匯聚各類風濕科疾病介紹,從事前預防到後期治療,知識、照護一蓋不缺! 本書將深入探究風濕科疾病,以期幫助病人恢復健康生活! 令許多年輕女性聞之色變的全身性紅斑性狼瘡到底可不可怕? 什麼是修格連症候群?風濕病的併發症有哪些?要如何治療、預防? 患有風濕病,可以接種新冠病毒疫苗嗎?會不會有不良影響? 風濕病多為締結組織疾病,所產生之病狀幾乎可涵蓋全身各類器官,也因組成及功能的不同,發生病變時會出現全身或局部性症狀。然而在關節病變類型的疾病構成上,風濕病就包含了100種以上的病症。 從日常中不注意的細節開始,關節慢慢發炎,紅、腫

、熱、痛,病變成其他類型之風濕科疾病。 除了風濕疾病,近年新冠肺炎疫情肆虐,本書更專門介紹新冠病毒與疫苗,以及風濕疾病與疫苗接種的關係,讓人對新冠病毒及疫苗更加了解,選擇適合自己的疫苗接種。 相比患病之後的治療,擁有健康的身體,事先的預防更為重要。大家都知道斷食、運動,除了可以減肥,也可以讓身體健康、長壽,但怎麼做才是正確的呢? 日常飲食與營養,和風濕病的具體關係為何?糖與咖啡固然可以讓人心情愉悅與振奮精神,但大量食用會有什麼壞處? 張德明醫生將看診多年精華,以及現行風濕科疾病的預防與病因撰寫在書中,詳細介紹風濕科疾病成因、病狀,風濕科疾病現今的診療方法、臨床症狀,以及

未來可能發生的併發症等等,本書都將帶你一一覽閱!更有內容講述風濕科疾病之患者是否能皆種新冠疫苗等相關話題,本書帶領民眾了解風濕科疾病臨床症狀、病因,讓讀者對自身的健康更加了解。

台灣內科醫學會進入發燒排行的影片

支持蒼藍鴿持續製作優質內容:

加入會員享福利▶ https://ppt.cc/fYfvyx

購買蒼藍鴿新書▶ https://goo.gl/mXXp5K

最重要的▶按讚影片並分享出去!

*參考資料:

台灣內科醫學會-俯臥通氣與急性呼吸窘迫症候群

http://www.tsim.org.tw/journal/jour23-1/01.PDF

「Kevin MacLeod」創作的「Breaktime - Silent Film Light」是根據「Creative Commons Attribution」授權使用

來源:http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100302

演出者:http://incompetech.com/

【蒼藍鴿的熱門影片】

關於『癌症』的真相!

► https://youtu.be/tYKIhSoBIrg

大胃王吃了這麼多為何不會胖?網路真相揭密!

► https://youtu.be/StGteShJaLM

為何早餐店奶茶是「地表最強瀉劑」?網路真相破解!

► https://youtu.be/B37Dek2u1lY

實測挑戰!你看得懂醫生寫的病歷嗎?

► https://youtu.be/mgxRuDbSV88

失眠淺眠怎麼辦?這幾招讓你一夜好眠!

► https://youtu.be/28fdCrV6EKo

念醫學系真的好嗎?一路上的心境歷程有什麼變化?

► https://youtu.be/a9z4YK1qH38

癌症新療法「免疫治療」有多貴?原理是什麼?

► https://youtu.be/TJduprv5uhQ

【追蹤蒼藍鴿】

▶FB粉專 https://www.facebook.com/bluepigeonnn/

▶Instagram https://www.instagram.com/bluepigeon0810/

▶Twitter https://twitter.com/bluepigeon0810

歡迎蒞臨討論,別忘了按讚跟追蹤!影片也歡迎分享!

【關鍵字】

蒼藍鴿/醫師/醫生/醫學/醫學系/健康/保健/蒼藍鴿聊醫學/工作細胞

動態顏色反卷積系統應用於H&E影像染色分離

為了解決台灣內科醫學會 的問題,作者張育瑞 這樣論述:

組織病理學於現今的癌症診斷提供一項重要技術,其中組織切片使用不同的染色方法對不同類型的組織分別進行染色。隨著數位病理學的發展,出現愈來愈多的電腦輔助診斷(CAD)方法,組織切片的染色對於CAD的訓練扮演一個舉足輕重的地位,在染色分離的過程,顏色反卷積計算提供一套經常使用的分析模組。顏色反卷積方法在2001年已經提出並且有實際應用成果,以蘇木精-伊紅(Hematoxylin-Eosin, H&E)染色影像為範例,使用顏色反卷積可以個別分離染色為藍紫色的細胞核部分與粉紅色的細胞質部分。本論文使用H&E染色的影像為範例,使用顏色反卷積進行轉換,其中細胞密集的藍紫色H&E影像通常比細胞相對稀疏的粉紅

色H&E影像可以取得更好的細胞核分離效果,為了進一步優化轉換結果,特別是細胞稀疏的粉紅色H&E影像,本論文提出一個動態顏色反卷積系統,自動改善影像分析的結果。本研究提出一套動態顏色反卷積(Dynamic Color Deconvolution, DCD)自動分析技術,系統模組是使用VGG-16的特徵擷取特性,基於傳統的顏色反卷積方法將光密度(Optical Density, OD)矩陣由模型特徵值取代,經訓練及自動調整矩陣係數後,再進行顏色反卷積運算,分別為每一張H&E影像提供細胞核影像的最佳分離運算,相較於傳統使用固定的顏色反卷積矩陣,本研究在66張粉紅色H&E染色影像可以提升21.4%的分

離正確率;混和藍紫色與粉紅色的130張測試資料,整體正確率也能提升18.2%。本研究期待DCD技術能夠全面運用在數位病理學的電腦輔助診斷,取代傳統顏色反卷積的固定矩陣係數,有效優化H&E染色病理影像之細胞核與細胞質的有效分離。

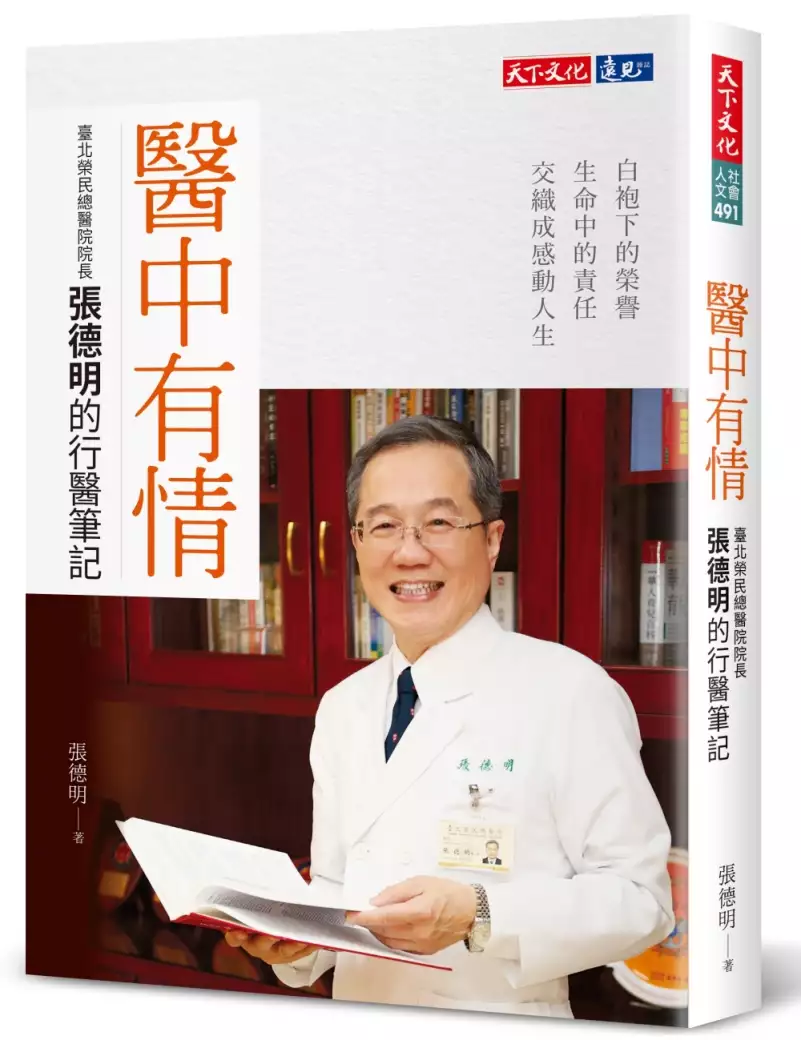

醫中有情:臺北榮民總醫院院長張德明的行醫筆記

為了解決台灣內科醫學會 的問題,作者張德明 這樣論述:

醫中有情/醫學專業與人生的思索 醫師因病人而存,為病人而行, 永遠勿忘一顆柔軟體恤的心。 ──張德明 張德明從醫近四十年,曾任三軍總醫院院長、國防醫學院院長、國防部軍醫局局長,完整歷練軍系醫療體系重要職務,目前為臺北榮民總醫院院長,一路走來持續尋求突破的契機,貢獻卓著;在醫療專業上更是致力求精求進,用心關懷、愛護每一位病人,是病人最信賴的醫師。 他從醫,也忘情文學與藝術之中。他認為一位好醫生,EQ比IQ更重要。因此隨身攜筆與小記事本,無論在診間、在街頭、在山巔水濱,偶有觸動,信手記幾個關鍵字,空暇時再潤飾成文。這些都是造就他成為一位體恤

病人的醫者的關鍵原因。 本書是他記錄行醫生涯中的溫暖與悸動、使命感與榮譽感;書寫最能耐煩解憂的親愛家人、描繪忙碌日常中療癒生命的繽紛世界、感恩歲月帶來的豐沛歷練。103則文章,是豐滿盈溢的職涯積累的生命體悟,是一位終身服務人群的醫師最真摯的獻禮。 名人推薦 ▍齊邦媛│作家、臺大外文系名譽教授 德明醫師一直相信醫學根本就是藝術和科學的結合。在門診看近百個病人,解決問題還要撫慰人心,自己必須找到出口沉澱回暖,漸漸養成了寫下感想的習慣。二○一四年在臉書設了「張德明風濕病圖書館」,有專科講座、醫藥新知、心靈對話、脈動迴響,幾大部分,期待傳輸些正能量。

二○一五年他被派任臺北榮民總醫院院長,五年半以來,研究科目、技術深度、服務方式皆有與時並進的創新。院區的建築,最老的中正樓與新廈並肩,現代化的湖畔門診區,每天有萬人來診,努力使他們沉重的來,輕快的回家。 德明醫師這本書,陽光耀眼,但因醫中有情,耀眼陽光就變得溫暖了。 ▍高希均│遠見.天下文化事業群創辦人 專業醫師的志業,是為了拯救生命、遠離病痛;而當專業醫師擁有愛心,既能醫病也能醫心,更可以幫助病人追求幸福人生。在臺灣,優秀的學生常以醫科為第一志願,所以從來不缺專業醫生;但兼有專業和愛心的醫師就不多,臺北榮民總醫院院長張德明醫師就是其中一位。 他是一

位同時具備「科技腦」及「人文心」的醫者,為榮總引進了全球最新科技的重粒子癌症治療設備,造福臺灣的病患,在精準醫療上領先全臺。他認為醫學是人文與科學的結合,所以醫師不僅要在科學上精進,在人文涵養則是要更上層樓。 張院長在工作第一線上,專業且真摯,我們得以從書中習得醫學專業知識與生活體驗上的啟發。這是一本人人可讀的好書。

疾病後遇見自己-全身性紅斑性狼瘡患者生病經驗之自我敘說探究

為了解決台灣內科醫學會 的問題,作者黃靜怡 這樣論述:

本研究旨在探討身為全身性紅斑性狼瘡(Systemic Lupus Erythematosus,以下英文簡稱SLE)患者的我之生病經驗,以及去看待此生病經驗跟自我的關係,以整合更完整的自我心理狀態與SLE共存。本研究採用自我敘說研究的方法,研究者透過自我敘說回顧研究者於24歲時確診為全身性紅斑性狼瘡患者至今的生命故事,研究資料包含研究者自述的故事、研究者個人社群網路電子文本、以及個人文件檔案,並以Lieblich等人所提出的「整體-內容」分析法進行資料分析。研究結果發現與SLE共處的心理狀態歷程可分為「不肯面對狼的女孩-逃避抗拒」、「與狼的正式接觸-自責愧疚」、「狼的出現使我不斷思考:我是誰-

擺盪不安」、「面對狼的再次復發-憤恨崩潰」、「狼與女孩的共生平衡-為自己而活」,在每一個時期整理呈現研究者的病狀歷程、心理狀態,以及SLE之於自己的意義。研究結論發現,心理狀態的穩定程度連帶影響SLE病情變化,研究者透過覺察與自我整合,在SLE生理病痛與自我心理間取得良好的共生平衡,關鍵在於SLE發病後對自我心理狀態賦予新的自我意義,跳脫過往壓抑的逃避的心理,從脆弱中長出真正的堅強,重新解讀並領悟生病對自己的意義。最後,研究者整理有助於自己SLE病情穩定的復原相關因素包含:(1)體會患者跟父母都是疾病下的受苦者;(2)省思孝道對於自身的意義;(3)研究者發現身邊的支持系統是自己最主要的復原因子

。綜合以上,研究者提出未來研究及實務工作者的建議,讓實務工作者能協助SLE患者找到更具體與疾病共存的方式,亦期許本研究能夠提供給SLE患者或是同樣都是慢性病患者一種陪伴與理解。

想知道台灣內科醫學會更多一定要看下面主題

台灣內科醫學會的網路口碑排行榜

-

#1.相關連結 - 台灣肺癌學會

財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會. ☆. 財團法人台灣癌症基金會 ... 台灣內科醫學會. ☆. 台灣胸腔暨重症加護醫學會. 學會聯絡地址:11267台北巿北投區石牌路二 ... 於 www.tlcs.org.tw -

#2.天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院

朱英龍董事長捐贈數位X光機,內科大樓病友檢查不需再奔波! ☆澎湖惠民醫院「韓國乾」修士榮獲第31屆醫療奉獻獎! 於 www.smh.org.tw -

#3.衛生福利部函 - 桃園市護理師護士公會

團法人中華民國精神衛生護理學會、台灣麻醉護理學會、台灣麻醉醫學會、中華. 民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣內科醫學會、台灣外科醫學會、. 於 www.ttna.org.tw -

#4.台灣內科醫學會

110年度內科專科醫師甄審筆試放榜 · 110年「會員大會暨學術演講會」訂12/4(六)~12/5(日)於台大醫院國際會議中心舉行. 110年年會海報論文投稿共計接受224篇:「Oral ... 於 www.tsim.org.tw -

#5.North-vision Tech. Inc. -- 2017 台灣內科醫學年會暨學術演講會

2017年「台灣內科醫學年會暨學術演講會」於十二月二日至十二月三日已圓滿完成,旺北科技很榮幸能參與此次的展覽,感謝醫師們的蒞臨參觀,並給予旺北熱情的支持及提供 ... 於 www.north-vision.com -

#6.詳文... - 郭綜合醫院

郭綜合醫院、台灣內科醫學會. 時間, 100年1月22日(星期六) 14:00-17:00. 地點, 郭綜合醫院B區5F 榕華廳. 參加對象, 內科專科醫師、院內同仁、院外醫護人員. 於 www.kgh.com.tw -

#7.台灣內科醫學會105年會員大會暨學術演講會_最新消息

活動日期: 105/12/03 08:30-17:00 105/12/04 08:00-17:00 地點:台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號) 學會 ... 於 wohmedical.com -

#8.秀傳醫療體系-台南6F護理站

病房主任簡介. 6F-長宏主任.JPG. 經歷:成大附設醫院內科/胸腔內科. 專科:台灣內科醫學會專科醫師、台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師台灣老年醫學專科醫師. 於 www.scmh.org.tw -

#9.中華民國腎臟醫學會

茲同意貴單位舉辦腎臟醫學教育課程: 一、主辦單位: 台灣內科醫學會. 二、時 間: 108 年11 月30 日至12 月1日. 三、地 點: 台大醫院國際會議中心. 四、主 題: 台灣內科 ... 於 www.tsn.org.tw -

#10.教育積分簽到退專區 - 台灣安寧緩和醫學學會

台灣內科醫學會 【B類10分】, 中華民國醫用超音波學會【申請中】. 中華民國重症醫學會【4學分】, 中華民國癌症醫學會【腫瘤內科A類3學分;腫瘤外科A類3 ... 於 www.hospicemed.org.tw -

#11.台灣內科醫學會 | 蘋果健康咬一口

台灣內科醫學會 繼續教育積分- 參加「第34屆世界內科醫學會」開幕式心得·歡迎預先報名「控...參加107年「會員大會暨學術演講會」請持「身分證」親自報到,可獲教育積分A ... 於 1applehealth.com -

#12.醫學會網站-腎臟內科-三軍總醫院- Tri-Service General Hospital

名稱, 備註, 點閱. 台灣腎臟醫學會, 58. 台灣內科醫學會, 8. 台灣腎臟護理學會, 42. 台灣護理學會, 6. 中華民國泌尿科醫學會, 6. 中華民國急診醫學會, 6. 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#13.衛生福利部函 - 台灣病理學會

正本:台灣家庭醫學醫學會、台灣內科醫學會、台灣外科醫學會、臺灣兒科醫學會、台. 灣婦產科醫、中華民國骨科醫學會、社團法人台灣神經外科醫學會、台. 於 www.twiap.org.tw -

#14.過敏會加重「肺阻塞」症狀!戴口罩特別喘可能是警訊之一

台灣 胸腔暨重症加護醫學會公共事務召集人、台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基提到:「肺阻塞初期較無明顯症狀,甚至容易和一般感冒混淆, ... 於 heho.com.tw -

#15.主治醫師:呂高安 - 國泰醫院

學經歷. 陽明大學醫學系醫學士; 台北榮總畢業後一般醫學訓練(PGY); 台大醫院內科部住院醫師; 國泰綜合醫院腎臟科總醫師; 台灣內科醫學會專科醫師 ... 於 www.cgh.org.tw -

#16.安禾安新聯合診所| 相關院所 - 安慎診所

專科: 台灣內科專科醫師; 台灣急診科專科醫師; 台灣家庭醫學科專科醫師; 台灣腎臟醫學會 ... 台灣腎臟醫學會血液透析訓練班認證醫師; 經歷: 署立新竹醫院內科主治醫師. 於 www.ansn.com.tw -

#17.台灣內科醫學會「109年會員大會暨學術演講會」

台灣內科醫學會 109年年會訂11月28日(星期六)、29日(星期日)二天於台大醫院國際會議中心(台北市徐州路2號)舉行,本年年會節目多元,包括:「心衰竭與其他內科共病」、「精準 ... 於 www.tspccm.org.tw -

#18.文章| 搜尋結果 - 華人健康網

防護機制與保護作用緊密相關,2014年台灣內科醫學會也曾發表文章說明,維生素D具生理調節作用,因此適度補充維生素D能讓人體保護力更全面。 至於,水溶性的維生素C容易 ... 於 www.top1health.com -

#19.醫師- 天主教聖馬爾定醫院-預約掛號系統

陽明大學醫學系台灣內科醫學會專科醫師豐原醫院內科部住院醫師台中榮民總醫院內科部 ... 血管內科專科醫師台灣內科醫學會(TSIM)會員中華民國心臟學會(TSOC)會員衛福部 ... 於 flw.stm.org.tw -

#20.台灣內科醫學會【徵才職缺簡介】104人力銀行

我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入台灣內科醫學會...。公司位於台北市中正區。產業別:其他醫療保健服務業。 於 www.104.com.tw -

#21.88歲彭汪嘉康從未停下腳步 - 橘世代

她對台灣癌症醫療的貢獻更是功不可沒,將國內腫瘤醫學體系從無到有完整 ... 腫瘤醫學會理事長美國國家衛生研究院癌症內科主治醫師暨癌症遺傳組主任. 於 orange.udn.com -

#22.台灣老人急重症醫學會

中華民國重症醫學會教育積分3學分公務人員7小時台灣急診醫學會繼續教育積分乙類7分台灣內科醫學會b類10分台灣胸腔暨重症加護醫學3學分護理人員繼續教育積點:專業7 於 www.sgecm.org.tw -

#23.台灣國際醫衛行動團隊(TaiwanIHA)贊助台灣內科醫學會辦理 ...

台灣內科醫學會 (Taiwan Society of Internal Medicine)訂於本(95)年11月10日至13日在台北國際會議中心(TICC)舉行「第28屆世界內科醫學會」大會(28th World ... 於 www.mofa.gov.tw -

#24.學會 - 台北市醫師公會

台灣內科醫學會. ‧台灣外科醫學會. ‧台灣生殖醫學會. ‧台灣耳鼻喉科醫學會. ‧台灣呼吸治療學會 ... 台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會. ‧台灣婦產科醫學會. 於 www.tma.org.tw -

#25.公告事項 - 中華民國醫師公會全國聯合會

公告事項. 110年「內科專科醫師甄審」初審作業. 台灣內科醫學會承衛生福利部委託辦理110年內科 ... 於 www.tma.tw -

#26.台灣內科醫學會– 內科專科 - Mvpautr

台灣 乳房醫學會. 2021臺灣醫學會學術演講會議程表繼續教育課程一覽表1108update 2020年SCI公佈JFMA Impact Factor 提升至為3,282 ... 於 www.mvpautrtes.co -

#27.台北內科

行政機關. 衛生福利部 · 衛生福利部國民健康署 · 衛生福利部中央健康保險署. 國內醫學會. 台灣內科醫學會 · 台灣醫學會 · 台灣老年學暨老年醫學會 於 www1.cgmh.org.tw -

#28.台灣內科醫學會 | 健康跟著走

內專考試時間- 本會「108年會員大會暨學術演講會」節目內容嶄新出爐·教學醫院函報地方勞動主管機關之專科醫師訓練年限·歡迎預約報名10/25(... 於 info.todohealth.com -

#29.台灣內科醫學會 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台灣內科醫學會】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 臺灣兒科醫學會包括組織介紹、醫學教育和資訊、學會活動及87年學術研討會資料 ... 於 www.yamab2b.com -

#30.醫師介紹 - 東元綜合醫院

台灣腎臟科醫學會會員 台灣內科醫學會會員 中華民國醫用超音波學會會員 專長腎臟炎、血尿、尿蛋白、水腫、尿毒症、腎結石、電解質不平衡、腰痛、尿路感染、糖尿病、高 ... 於 www.tyh.com.tw -

#31.台灣內科醫學會里程碑計畫(Milestones)規劃內容與進度

台灣內科醫學會 里程碑計畫(Milestones)規劃內容與進度. 作者, 許翔皓、盛望徽、吳明賢、張上淳. 中文摘要. 已故謝博生教授在回顧臺灣的醫學教育時指出「過早專科化及 ... 於 lawdata.com.tw -

#32.台灣內科醫學會109年會員大會暨學術演講會

台灣內科醫學會 109年會員大會暨學術演講會時間:109年/11/28(六)至11/29(日) 地點:台大國際會議中心感謝與會醫師的蒞臨洽詢訂購. 於 arousemed.com -

#33.人員介紹-? 師?? - 1637.tw - /

科別, 內兒科、家醫、耳鼻喉科. 學歷, 中山醫學大學醫學系. 經歷 .高雄長庚急診部主任醫師 .高雄長庚內科加護病房主任 .郭士彰耳鼻喉科主治醫師 .台灣內科醫學會 ... 於 1637.tw -

#34.院長出席台灣內科醫學會105年會員大會暨學術演講會

院長出席台灣內科醫學會105年會員大會暨學術演講會. 事件日期:105-12-01. 您的網頁不支援JavaScript 如欲返回上一頁可以使用alt + ← 鍵. 回上一頁; 回最上面; 回首頁. 於 www.vghks.gov.tw -

#35.富禾生醫總座李建謀台灣內科醫學會演講 - Yahoo奇摩

工商時報【文╱利漢民】12月初,於台北舉行的「台灣內科醫學會-108年會員大會暨學術演講會」中,針對國內內科臨床上普遍遇到的疾病進行探討, ... 於 tw.yahoo.com -

#36.社團法人台灣內科醫學會

社團法人台灣內科醫學會以提高內科醫學之水準促進其發展及應用並增進國民之健康及國際學術之文流為宗旨。 / 社團/財團法人資料檢索提供簡單的介面檢索國內有登記立案的 ... 於 foundations.olc.tw -

#37.衛生福利部國民健康署、台灣內科醫學會

作者: 衛生福利部國民健康署、 台灣內科醫學會、 台灣家庭醫學醫學會、 台灣精神醫學會; 出版社: 衛生福利部國民健康署; 出版日期: 2013/08/05. 網路價 $ 225. 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#38.台灣內科醫學會第30屆年會 - 王元甫醫師園地

【台灣內科醫學會第30屆年會2017.12.03 台大醫院國際會議中心】王元甫醫師. 公告者:王元甫醫師- 2017-12-04 06:51:10. 【台灣內科醫學會第30屆年會 2017.12.03 台大 ... 於 medico.com.tw -

#39.2021年台灣內科醫學會得標案件 - 開放標案

近期得標案件:2021-02-08 110年委託醫學會辦理流感疫苗教育訓練、2020-03-10 109年委託醫學會辦理流感疫苗教育訓練、2019-02-24 「108年委託醫學會辦理流感疫苗教育 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#40.台湾内科医学会在城市Zhongzheng District

台湾内科医学会 在城市Zhongzheng District 通过地址null, 100台湾中正區忠孝西路一段50號. 於 taiwan.worldorgs.com -

#41.胸腔醫學相關學會 - 臺北榮民總醫院

台灣內科醫學會. 台灣胸腔暨重症加護醫學會. 中華民國重症醫學會. 台灣呼吸治療學會. 台灣肺癌學會. 台灣臨床腫瘤醫學會. 台灣睡眠醫學學會. 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#42.內科醫學會完整相關資訊

提供內科醫學會相關文章,想要了解更多內視鏡醫學會、台灣消化系醫學會、內視鏡外科醫學會有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. 於 historyslice.com -

#43.這病每年奪300萬人命!「超像感冒」超過3週小心自我檢測法曝

台灣 胸腔暨重症加護醫學會理事暨台大醫院內科部王鶴健理事長表示,肺阻塞疾病照護在政府及學會推廣疾病衛教及肺阻塞之整合型照護計劃下,已從10大死因 ... 於 health.ettoday.net -

#44.台灣內科醫學會里程碑計畫(Milestones)規劃內容與進度

Airiti Library華藝線上圖書館. 於 www.airitilibrary.com -

#45.台灣神經學學會活動看板其他單位研討會

識別碼:1087 - 「The STAR of Diabetes」學術研討會-台中. 申請時間, 2019/6/17, 申請單位, 台灣內科醫學會. 負責人, 張上淳, 聯絡人, 林玉筱. 於 www.neuro.org.tw -

#46.5/1起,本院將新進內科醫師 - 蕭志文醫院

屏東基督教醫院 內科 感染科 主治醫師 現職:國立中山大學附設醫務室 負責醫師 專科會員:台灣內科醫學會 專科醫師 台灣感染症醫學會 專科醫師 於 czwhp.com -

#47.台灣內科醫學會重要公告 - 台中榮總

一、修改「內科專科醫師甄審原則」條文:內科專科醫師證書展延,應修滿「醫學專業課程」 300 學分( 其申A 類總積分不得少於150 分, B 類之總積分超過150 分者,以150 分 ... 於 intm.vghtc.gov.tw -

#48.有關彰基一案- 函-台灣內科醫學會p.1 @ 楊天錫醫師相片集

函-台灣內科醫學會p.1. 函-台灣內科醫學會p.1. x0. 於 nomeek.pixnet.net -

#49.內科部- 感染科 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

社會結構高齡化,醫療照護進步及普及化,各種免疫缺陷病人的增加,諸多感染症表徵及宿主反應,教科書內容與現況有落差。加上前述感染症病原菌會因流行病學 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#50.賀輔大醫院榮獲台灣內科醫學會認證之專科醫師訓練醫院資格

賀輔大醫院榮獲台灣內科醫學會認證之專科醫師訓練醫院資格. 賀輔大醫院榮獲台灣內科醫學會認證之專科醫師訓練醫院資格,可於109年8月始訓練第一年內科住院醫師。 於 cme.mc.fju.edu.tw -

#51.醫網相連 - 台灣婦產科醫學會

其他醫學組織. 國外衛生機構及醫學會. The International Federation of Gynecology and Obstetrics(FIGO) · Asia and Oceania Federation of Obstetrics and ... 於 www.taog.org.tw -

#52.台灣內科醫學會於108年10月4日至6日辦理「Bring out the YES ...

台灣內科醫學會 於108年10月4日至6日辦理「Bring out the YES in your patients: The truly simplicity forum」(每場次各1學分). 課程名稱:Bring out the YES in your ... 於 health.gov.taipei -

#53.台灣內科醫學會第九屆會員代表當選名單

序. 縣市別. 會號. 姓名. 專號. 台東縣當選2名. 1. 台東縣. 4175. 白明忠. 4052. 2. 台東縣. 4808. 王光德. 4682. 宜蘭縣當選5名. 3. 宜蘭縣. 0429. 林芳杰. 0421. 於 icim2006-taipei.org.tw -

#54.血液疾病研究及治療

項目, 內容. 時間, 2020-11-28的08:30至 2020-11-29的17:00. 類型, 甲類. 積分, 1.5. 主辦單位, 台灣內科醫學會暨中華民國血液病學會等內科各細專科學會. 於 www.hematology.org.tw -

#55.相關連結 - 中華民國內分泌暨糖尿病學會

相關醫學會及公會 ... 中華民國醫用超音波學會 · 中華民國醫師公會全國聯合會 · 中華醫學會 · 台灣內科醫學會 · 台灣老年醫學會 · 台灣兒科醫學會 · 台灣肥胖醫學會 ... 於 www.endo-dm.org.tw -

#56.鑫品免疫細胞儲存銀行-- 台灣內科醫學會

優化免疫細胞銀行於台灣內科醫學會101年會員大會暨學術演講會展出「免疫細胞儲存技術與服務」。 由台灣內科醫學會主辦的醫學會年會暨學術演講會,是醫學界歷史悠久的 ... 於 www.yuva.com.tw -

#57.台灣消化系內視鏡醫學會

近年來由於內視鏡儀器快速地發展,使得消化系內視鏡應用於消化系病症之診斷及治療上,均有長足進步。台灣是一個消化系疾病好發的地區,有了正確的診斷及治療對病患而言 ... 於 www.dest.org.tw -

#58.相關連結| 內科部

院內相關資源, 相關機構, 醫學期刊, 醫學會, 其他連結. 內科部elearning, 台大醫院內科部學習平台 · NEJM · 台灣醫學會 · 內科部院內網站後台入口. 於 web.csh.org.tw -

#59.(108)台灣內科醫學會| 海報發表 - 衛生福利部桃園醫院

(108)台灣內科醫學會. 內容. Severe influenza and elevated Immunoglobin E-Case Report 流感重症與免疫球蛋白E升高: 病例報告 李勁毅,陳又誠,李世偉衛生福利部立桃園 ... 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#60.台灣內科醫學會相關工作職缺 - GOTHEJOB

訂閱 [ 台灣內科醫學會 ] 最新職缺通知. ×. 新職缺通知. EMAIL: 驗證碼: 關閉. 前一頁 下一頁. GOTHEJOB 簡單找工作. 一覽所有職缺· 最新工作職缺通知. 於 tw.gothejob.com -

#61.社團法人台灣內科醫學會

社團法人台灣內科醫學會,代表人:張上淳,地址:台北市中正區忠孝西路1段50號25樓之13,設立日期:0760930,財產總額:2000000 理事:鄭高珍理事:陳彥旭監事:黃鵬國常務理事:鍾 ... 於 org.twincn.com -

#62.中華民國獸醫內科醫學會

中華民國獸醫內科醫學會成立的宗旨在於提升台灣獸醫內科醫療水準, 培育優良獸醫師進一步成為國際認可之獸醫內科專科醫師. 本會之任務如下: 一、以舉辦獸醫內科研討會為 ... 於 tavim.org -

#63.富禾生醫總座李建謀台灣內科醫學會演講 - 中時新聞網

12月初,於台北舉行的「台灣內科醫學會-108年會員大會暨學術演講會」中,針對國內內科臨床上普遍遇到的疾病進行探討,於12月1日的場次邀請富禾生醫總 ... 於 www.chinatimes.com -

#64.總統出席「第28屆世界內科醫學會」開幕典禮

陳總統水扁先生今天下午出席「第28屆世界內科醫學會」(28th World Congress of Internal Medicine)開幕典禮,代表政府及人民向遠道而來參與這場醫學盛會的嘉賓們申. 於 www.president.gov.tw -

#65.台灣內科醫學會函

台灣內科醫學會 函 ... 主旨︰衛生福利部公告修正貴院106年度內科專科醫師訓練容額,請 ... 調內科專科醫師訓練醫院106年度可招第一年住院醫師名額. 於 edu.lib.cmuh.org.tw -

#66.學會介紹> > 甄審資訊> > 繼續教育認定辦法 - 社團法人中華民國 ...

A類學分包括:. 參加本會舉辦之會議,包括年會、春季醫學會、地方月會。 參加台灣醫學會、台灣內科醫學 ... 於 www.rheumatology.org.tw -

#67.產品介紹 - 伯樂藥品有限公司首頁

全民齊心抗疫安寶全力相挺. AMPOW®安寶全系列商品. 2020年台灣內科醫學會活動. 2019年台灣內科醫學會活動. 2018台灣內科醫學會活動. 2017年台灣內科醫學會活動. 於 ampow-broad.com -

#68.{視訊課程公告} 110年中區醫師學術研討會(已額滿)

其他學分申請中:台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣內科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣感染症醫學會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣感染管制學會、中華民國護理師 ... 於 www.tstld.org -

#69.中華民國中醫內科醫學會

中醫內科活動快訊:跑馬燈測試.跑馬燈測試跑馬燈測試跑馬燈測試跑馬燈測試跑馬燈測試跑馬燈測試. 於 www.tcma-7v.org.tw -

#70.台灣內科醫學會電話號碼02-2375-8068 - 台北市社團

於台北市社團的台灣內科醫學會電話號碼:02-2375-8068,地址:台北市中正區忠孝西路一段50號25樓之13,分類:社會服務、社會團體、社團. 於 poi.zhupiter.com -

#71.台灣內科醫學會- 店家介紹 - 中華黃頁

台灣內科醫學會 是位於台北市中正區忠孝西路一段50號25樓之13的社會團體店家,這裡提供台灣內科醫學會的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享台灣內科醫學會的好康 ... 於 www.iyp.com.tw -

#72.【篤實關懷倫理卓越】光田綜合醫院Kuang Tien General Hospital

彰化基督教醫院胸腔內科主治醫師 4.彰化基督教醫院肺癌暨胸腔檢查治療中心主任醫師 5.彰化基督教醫院內科部病房主任醫師 國內醫學會專科醫師: 台灣內科醫學會專科醫師 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#74.北醫附醫心臟內科張念中教授當選台灣內科醫學會理事

本院心臟內科張念中教授在一校三院院師長、醫師的支持下,代表北醫大醫療體系,參選台灣內科醫學會第9屆理、監事選舉。內科醫學會為國內最大之醫學 ... 於 tmubt.azurewebsites.net -

#75.內科繼續教育- 台灣內科醫學會 - 遊戲基地資訊站

台灣 老人急重症醫學會, 110年度高級心臟救命術(ACLS)訓練課程表, 110.04.13 ... 內科專科醫師繼續教育課程目錄 <110.04.08-110.05.13> ※請務必事先與主辦單位連繫, ... 於 najvagame.com -

#76.王文明(特約醫師) - 高雄市立大同醫院

高雄市立大同醫院胃腸內科特約醫師高雄醫學大學附設醫院胃腸內科主治醫師高雄醫學大學內科學副教授台灣內科醫學會副秘書長台灣消化系醫學會理事台灣消化系內視鏡醫學會 ... 於 www.kmtth.org.tw -

#77.王勝永醫師 - 馬偕紀念醫院

台灣內科醫學會 內科專科醫師台灣消化系醫學會消化系內科專科醫師台灣消化系內視鏡 ... 台灣腫瘤消融醫學會台灣肝癌醫學會台灣消化系醫學會中華民國醫用超音波學會台灣 ... 於 www.mmh.org.tw -

#78.奇美醫院內科部- 獲獎事項

獲獎事項 · 2018年 奇美50周年院慶徵文比賽得獎名單: · 2019年 吳美珍組長當選台灣專科護理師學會第五屆理事 · 2020年 ☆湯宏仁副部長榮獲本院傑出研究獎第 ... 於 sub.chimei.org.tw -

#79.台灣內科醫學會- 學術活動 - 中華民國免疫學會

2021-12-04 1056 · 主辦單位:台灣內科醫學會 · 時間:12月4-5日 · 地點:台大醫院國際會議中心. 於 www.immunology.org.tw -

#80.102年04月份新進腎臟內科主治醫師簡介

台灣內科醫學會 專科醫師 台灣腎臟醫學會專科醫師 前台北榮總主治醫師. 專長:. 水腫、泡沫尿、血尿、蛋白尿、多囊腎病變、腎臟炎、糖尿病腎病變、藥物腎病變、腎性高 ... 於 www.yeezen.com.tw -

#81.活動內容 - 社團法人中華民國糖尿病衛教學會

活動日期, 2020/06/21星期日 15:00 ~ 18:00. 報到日期:, ~. 主辦單位, 台灣內科醫學會. 協辦單位, 禮來公司及百靈佳公司. 活動地點, 高雄漢來15樓會展廳 ... 於 www.tade.org.tw -

#82.臺灣醫學會

中華民國骨科醫學會 · 中華民國眼科醫學會 · 中華民國醫師公會全國聯合會 · 中華醫學會 · 台灣小兒外科醫學會 · 台灣小兒神經醫學會 · 台灣內科醫學會. 於 www.fma.org.tw -

#83.台灣內科醫學會里程碑計畫(Milestones)規劃內容與進度

論著名稱:, 台灣內科醫學會里程碑計畫(Milestones)規劃內容與進度. 編著譯者:, 許翔皓;盛望徽;吳明賢;張上淳. 出版日期:, 2018.09. 於 www.lawbank.com.tw -

#84.台灣內科醫學會109年會員大會暨學術演講會 - BELLE+ 蓓麗嘉 ...

台灣內科醫學會 109年會員大會暨學術演講會專題演講. 演講人: 雙和醫院皮膚科主治醫師-陳昱璁醫師演講題目: 2020新式醫療科技落髮治療新曙光時間: ... 於 belleplusmed.com -

#85.高榮重症31週年國際研討會國際重症專家匯聚

高榮重症醫學部黃偉春主任表示,高榮重症秉持願景持續照護台灣重症 ... 高雄榮總重症加護內科許健威主任指出,因為疫情關係,國際專家無法抵達台灣, ... 於 times.hinet.net -

#86.中華民國癌症醫學會Taiwan Oncology Society

台灣內科醫學會 109年年會訂11月28日(星期六)、29日(星期日)二天於台大醫院國際會議中心(台北市徐州路2號)舉行,本年年會節目多元,包括:「心衰竭與其他內科共 ... 於 www.taiwanoncologysociety.org.tw -

#87.暫緩辦理原公告110年「內科專科醫師甄審」

參加筆試、口試人員,均須攜帶准考證及醫師執業執照正本備驗。缺件不得應試。 台灣內科醫學會http://www.tsim.org.tw/. 於 www.kingdompubl.com -

#88.107內專 台灣內科醫學會 | 藥師家

台灣內科醫學會. 108年「內科專科醫師甄審」初審作業,報名: 7/1~7/31;筆試:9/7、口試:10/6 · 歡迎會員... 秘書處已寄發108年12/4、12/9、12/11、12/20內專證書到 ... 於 pharmknow.com -

#89.台灣胸腔暨重症加護醫學會

本學會辦理103年度「戒菸治療醫師教育訓練」基礎認證課程,開放所有具西醫專科醫師 ... 另可取得台灣家庭醫學醫學會甲類6分、台灣內科醫學會B類10分、台灣兒科醫學會1 ... 於 www.tafm.org.tw -

#90.感冒吃這顆藥沒有用!7成國人都不知醫曝未來每5人恐1人死於 ...

台灣 感染醫學會理事長、台北榮民總醫院內科部感染科主任王復德指出,抗生素是 ... 台灣感染醫學會及台灣感染管制學會提出「4不1要」抗生素正確觀念, ... 於 health.tvbs.com.tw -

#91.台灣內科醫學會「109年會員大會暨學術演講會」 | 國內研討會

活動地點:台大醫院國際會議中心. 附件:: 課程表. 費用:: 不收費. 主辦單位:: 台灣內科醫學會. 協辦單位:: 台灣感染症醫學會暨其他內科細專科學會. 於 www.idsroc.org.tw -

#92.台灣內科醫學會| 環球生技月刊

2019年11月30日、12月1日,在台灣內科醫學會的「108年會員… 查閱全文›. 文章分類專題報導, 熱門焦點 標籤: 亞洲微生物體趨勢論壇, 劉君豪, 台灣內科醫學會, 吳明賢, ... 於 www.gbimonthly.com -

#93.張恩庭醫師 - 花蓮慈濟醫院

胸腔內科,Pulmonary Medicine,花蓮慈濟醫院,慈濟綜合醫院,花蓮慈濟醫學中心,慈濟, ... 專科學會:台灣睡眠醫學會 台灣內科醫學會 台灣胸腔暨重症加護醫學會 ... 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#94.台灣內科醫學會- 關鍵字搜尋

二代戒菸治療教育課程基本教材 · 出版單位:衛生福利部國民健康署 · 作/編/譯者:衛生福利部國民健康署,台灣家庭醫學醫學會,台灣內科醫學會,台灣精神醫學會 · GPN: ... 於 gpi.culture.tw -

#95.台灣內科醫學會移地金門辦學術研討會

台灣內科醫學會 到金門舉辦會員代表選舉及研討會。金門縣立醫院副院長李錫鑫昨日與理事長王德宏等醫界的來賓會面,雙方都認為兩岸防疫是重大課題,尤其是人與人、人與禽 ... 於 www.kmdn.gov.tw