台灣木雕的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱蓬新寫的 2016木雕藝術創作采風展:台灣木雕協會會員聯展【薪創藝承】 和邱蓬新的 2015木雕藝術創作采風展:台灣木雕協會會員聯展都 可以從中找到所需的評價。

另外網站響應國際博物館日三義木雕博物館5/18開放免門票 - beanfun!也說明:展出成員涵蓋從三義在地到全台各地的木雕創作者,每件作品呈現著木雕師近年的創作成果,觀眾將飽覽盡享台灣木雕藝術的多采風貌,感受台灣木雕工藝的代代相傳與生生不息。

這兩本書分別來自苗栗縣政府文化觀光局 和苗栗縣政府文化觀光局所出版 。

大仁科技大學 環境與職業安全衛生系環境管理碩士班 馮靜安所指導 朱正雄的 原住民工藝文化職業災害認知之研究-以木工雕刻為例 (2021),提出台灣木雕關鍵因素是什麼,來自於原住民、雕刻、健康危害。

而第二篇論文國立金門大學 閩南文化研究所 劉名峰所指導 莊養森的 金門的神轎:宗族社會下的迎輦文化 (2020),提出因為有 神轎、宗族、遶境、信仰體系、尚武精神的重點而找出了 台灣木雕的解答。

最後網站生活禪台灣木雕藝品|達摩則補充:台灣 三義木雕大師胡權作品- 達摩木雕藝品。台灣牛樟木、黃檜(Hinoki)、台灣檜木、扁柏木雕藝品。

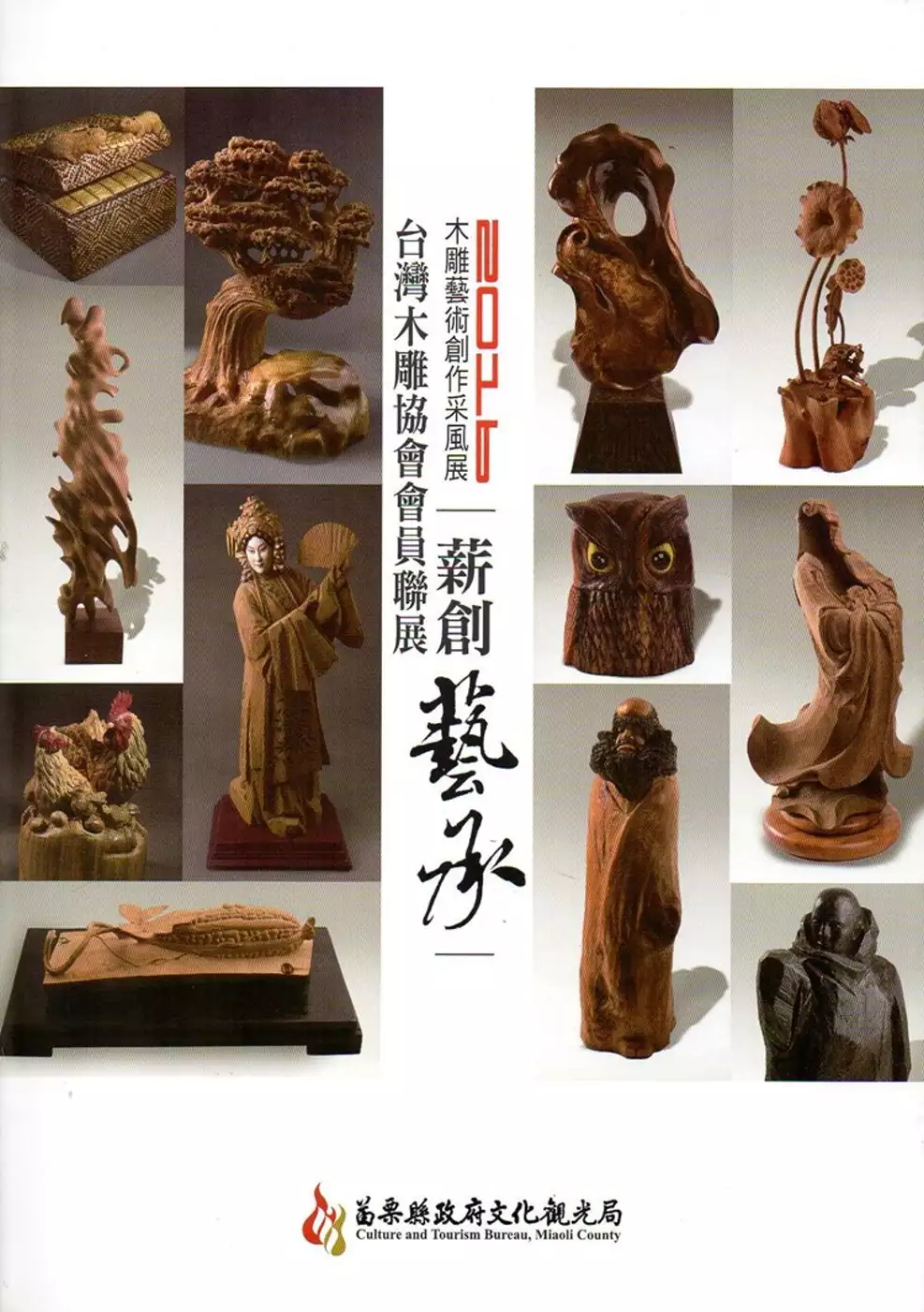

2016木雕藝術創作采風展:台灣木雕協會會員聯展【薪創藝承】

為了解決台灣木雕 的問題,作者邱蓬新 這樣論述:

為保存展出者藝術風格,將展出之木雕藝術創作作品,編印成冊,以供大眾欣賞。

台灣木雕進入發燒排行的影片

「五湖四海宴」民間工藝展,中秋假期在北港鎮舉辦,來自國內超過百位工藝家展出木雕、石刻、剪粘和泥塑等藝術作品,展現台灣工藝精華,也藉此能傳承北港百年藝鎮的歷史記憶,並與各地藝師交流手藝,不過受到疫情影響,入場看展民眾須實名制、戴口罩,場內也有限制人數觀展。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/545659

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

原住民工藝文化職業災害認知之研究-以木工雕刻為例

為了解決台灣木雕 的問題,作者朱正雄 這樣論述:

傳統工藝木雕在原住民文化傳承是具有非常象徵意義,可成現出原住民階級社會、宗教信仰及生活習俗,也是原住民祖先留傳下來之智慧及文化特色,至今原住民文化意識興起,在部落裡有更多原住民年長者及青年為傳承工藝學習雕刻,囿原住民傳統雕刻特色之獨特獲市場重視及珍惜,也帶來傳統雕刻工作者之主要經濟來源,本研究目的在探討雕刻工作者工作現況潛在工作環境危害與職業危害認知。本研究透過文獻蒐集原住民雕刻文化與職業傷害等進行蒐整,以半結構性訪談方式8位從事雕刻師,對雕刻潛在的職業危害及防範措施認知及調查。研究結果原住民雕刻勞動市場乃基於文化傳承需要,及多數原住民雕刻工作者也為滿足市場需求及經濟來源,將雕刻方式已由電動

工具取代傳統雕刻刀方式雕刻。訪問結果就業情況年資3-23年、每週雕刻天數 2-7天、每天雕刻時數 2-10 小時,大多數兼職性質。工作環境危害以切、割傷最多、重複性動作及長時間坐著工作及姿勢不良居多,但潛在物理及化學性危害是多數雕刻師所忽視的;在危害防範以改善照明居多,但許多雕刻師還是以傳統觀念及經驗來判斷防範危害,顯示對正確危害防範措施及職業傷病預防教育訓練不足。建議原民會及執行傳統工藝課程計畫機關及學校,推動原住民雕刻文化及業務時,宜將職業災害預防及衛生安全防範納入課程推廣,以提高雕刻工作者對職業傷害預防之認知。關鍵字:原住民、雕刻、健康危害

2015木雕藝術創作采風展:台灣木雕協會會員聯展

為了解決台灣木雕 的問題,作者邱蓬新 這樣論述:

為保存作者個人藝術風格,將展出之木雕藝術創作作品,編印成冊,以供大眾欣賞

金門的神轎:宗族社會下的迎輦文化

為了解決台灣木雕 的問題,作者莊養森 這樣論述:

神轎是遶境時彰顯神明威儀的乘坐工具,也是遶境儀式中的神明象徵,表徵神明階序,鑲嵌在民間信仰體系裡。金門的神轎種類有輦、四轎、八座與畚斗輦四種,也有購自臺灣的文轎、武轎與大陸的輦轎。一般來說,宮廟為使神澤廣被,遶境時通常選用能顯示排場威儀的文轎,讓更多的神明參與遶境巡安,或選用畚斗輦、八座,以減少人力需求。但在金門大多數宮廟卻選擇使用具有特殊操輦行儀、又耗費人力,神明乘坐數也少的輦,作為遶境巡安之用。 本研究以金門神轎中的輦為主題,就金門傳統宗族社會下的迎輦文化,探討輦的特殊性及其與聚落的關聯性。研究採用文獻資料、田野調查與訪談等方法交叉使用,以豐富資料的完整性。 明清時期

金門的資源有限,爭奪與械鬥時有發生。聚落的神明出社遶境、鎮五方,象徵神明保境安民,更是居民對生活及生產領域的宣示。尚武象徵的操輦行儀是居民日常自衛武力的投射。 研究顯示輦的操演,除帶來力量感與震撼性,也表現出男子漢氣概與尚武精神。對內可強化聚落的凝聚力,對外則展示聚落的力量,為傳統宗族社會競爭的遺留。一頂具有武轎性質,堅固耐用、好操作的輦,也成為競爭下的必要選擇。而輦的主體、造型與紋飾圖像,同時反映民間集體信仰。

台灣木雕的網路口碑排行榜

-

#1.今年國際木雕展,獲得第一名的是台灣苗栗所雕塑的(春夢)!

三義木雕博物館表示,國際木雕展從來沒有「春夢」這件作品。三義木雕博物館指出,2020 年國際木雕展的第一名包括由桃子做成的一棵樹,以及帆船造型的木雕作品。 於 cofacts.tw -

#2.台灣--三義木雕 - 壹讀

台灣 --三義木雕 ... 所展售的木雕藝品林林總總,大如原木桌椅、屏風壁飾,小至人像動物、蟲魚鳥獸,一應俱全,其中又以宗教人物、原木桌椅、自然奇木為大宗 ... 於 read01.com -

#3.響應國際博物館日三義木雕博物館5/18開放免門票 - beanfun!

展出成員涵蓋從三義在地到全台各地的木雕創作者,每件作品呈現著木雕師近年的創作成果,觀眾將飽覽盡享台灣木雕藝術的多采風貌,感受台灣木雕工藝的代代相傳與生生不息。 於 beanfun.com -

#4.生活禪台灣木雕藝品|達摩

台灣 三義木雕大師胡權作品- 達摩木雕藝品。台灣牛樟木、黃檜(Hinoki)、台灣檜木、扁柏木雕藝品。 於 www.yenzch.com -

#5.三義木雕的發展

的三義,將木雕的經營由家庭化轉為企業. 化,許多鄉民以此為業,小型雕刻行如雨 ... 應區,而木雕的作品也從藝術品,擴大至 ... 但隨著台灣經濟成長,三義木雕作品的內. 於 www.tri.org.tw -

#6.台灣木雕購物比價- 2022年1月| FindPrice 價格網

台灣木雕 的商品價格,還有更多木雕森林台灣檜木手機殼apple系列手機殼原木手機殼天然木頭手工打磨(7折)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的 ... 於 www.findprice.com.tw -

#7.跨越世代翻轉百年產業|探訪木雕之鄉三義|華視新聞雜誌

嚴珮瑜採訪/撰稿羅哲超攝影/剪輯 / 苗栗縣. 三義是全台知名的木雕藝術重鎮,木雕產業發展至今已有百年歷史,不過,即便台灣的木雕產業,在1990年代, ... 於 news.cts.com.tw -

#8.木雕功夫人——民族藝師李松林 - 台灣光華雜誌

福建泉州,是中國傳統木雕有名之地;鹿港,則是台灣延續中國南方傳統工藝的老城鎮。 以木雕為例,鹿港在早期修古剎、建大廟時,為求盡善盡美,總會從大陸聘請功夫一流 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#9.台灣木雕- 優惠推薦- 2022年5月 - 蝦皮購物

買台灣木雕立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價 ... 石至名歸台灣現貨黃楊木/崖柏木木雕觀音木雕關公木雕招財/保平安雕件附精美收藏禮盒. 於 shopee.tw -

#10.一刀一斧‧入木三分木雕大師陳啟村 - 新南向政策資訊平臺

福州派雕刻店「光華佛像店」是陳啟村學習木雕的啟蒙地。 ... 工藝展木刻版畫類獲得第一名,2019年獲得台灣木雕薪傳成就獎,同年揚名海外,獲得第一屆 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#11.中台木雕博物館

不用出國就能體驗原汁原味來自世界的真品。 希諾奇台灣檜木博物館簡介. 2022-05-09. 峴港航線; 台原大稻埕偶戲館 ... 於 maison-laclede.fr -

#12.2年前他曾在HBL奪冠如今成為木雕家還幫T1打造總冠軍獎盃

T1職籃聯盟為了彰顯台灣職人文化,首季的所有年度獎項獎盃特別與三義木雕協會合作,集結11位優秀的木雕師,聯手創作19座年度系列獎盃,今天眾所矚目的 ... 於 tw.appledaily.com -

#13.三義木雕村- 苗栗縣 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹三義木雕村,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、 ... 三義鄉時常舉辦木雕藝術節、木雕嘉年華會和木雕博覽會等活動,讓台灣更多民眾了解 ... 於 www.travelking.com.tw -

#14.台灣梢楠木雕觀音菩薩 - 唐山居家佛俱

台灣 梢楠木雕觀音菩薩介紹:規格:1尺6材質:台灣梢楠木台灣梢楠木略帶有清新香氣,如同台灣檜木可避邪防蟲,常見用來製作佛珠或香品,也是神明佛像雕刻用材的上上之選 ... 於 www.tonshine.com.tw -

#15.台灣木雕競賽走向國際 - 人間福報

苗栗縣政府國際文化觀光局今年起特別將全國木雕競賽由國內推向國際,歡迎國際木雕藝術創作者參與。代表處指出,這項「台灣國際木雕競賽」將自五月中旬受理報名, ... 於 www.merit-times.com -

#16.曾奪HBL冠軍新銳木雕師官致佑打造T1冠軍獎盃 - HiNet生活誌

官致佑的父親官小欽,是台灣木雕雕龍的大師人物,官致佑國二時立定志向,高中畢業後將承接父親衣缽,因此在隨能仁家商奪冠後,就正式褪下球衣和球鞋, ... 於 times.hinet.net -

#17.台灣木雕專題展-木雕面相采錄 - 博客來

書名:台灣木雕專題展-木雕面相采錄,語言:繁體中文,ISBN:9789860104998,頁數:220,出版社:苗栗縣文化局,作者:苗栗縣文化局,出版日期:2007/08/01, ... 於 www.books.com.tw -

#18.台灣木雕藝術有限公司 - 1111商搜網

台灣木雕 藝術有限公司-苗栗縣三義鄉-雕刻雕塑-(037)872636-其他. 於 trade.1111.com.tw -

#19.台灣木雕協會

台灣木雕 協會粉絲團. · April 9 ·. 新年度的臺灣木雕協會采風展來了!抽獎活動辦法. 這次有三個展期,先與各位預告. #第一站:「三義木雕博物館」. 於 www.facebook.com -

#20.梁平正木雕作品 - 第一金控

作者簡介:. 梁正平,1958年出生於台灣屏東,為台灣雕刻藝術家,於木雕界小有名氣,喜歡將沉重的木頭雕刻出敲飄律動感,與一般傳統木雕有所不同,人生大起大落的他,有 ... 於 www.firstholding.com.tw -

#21.三義鄉(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

三義鄉(臺灣客家語四縣腔:samˊ ngi hiongˊ),舊名「三叉」或「三叉河」,是臺灣苗栗縣的一個鄉級行政區,位於苗栗縣南端。境內木雕產業發達,因此有「台灣木雕 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#22.相遇大溪木雕展 - 桃園市立大溪木藝生態博物館

大溪的木藝文化,以家具、神桌製作名聲最著,與此輝映的是大溪木雕藝術。本次展覽由台灣木雕協會攜手大溪、桃園與台灣各地木雕工藝師,「相遇大溪」 ... 於 wem.tycg.gov.tw -

#23.(擺飾)台灣檜木-蓮花觀音木雕名家蔡仁福已成交 - 591房屋 ...

【數字古典傢俱館】*C-322469* 台灣檜木-蓮花觀音木雕 三義雕刻名家蔡仁福作品 蔡仁福以天然桌及神佛觀音人物為專業,作品手藝純熟,莊嚴又具慈悲 ... 於 www.591.com.tw -

#24.台灣木雕藝術有限公司電話號碼037-878-489 - 苗栗縣文化事業

於苗栗縣文化事業的台灣木雕藝術有限公司電話號碼:037-878-489,地址:苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑68號,分類:新聞文化、圖書出版、文化事業. 於 poi.zhupiter.com -

#25.千岱博物館-木雕專門店

本館為一間私人木雕產業博物館,前身為日大雕刻廠,館長從事木雕近50年, ... 歡迎參觀選購木雕~ ... 台灣檜木~戒指盒小珠寶盒印尼盒首飾盒心心相盒與你最盒. 於 jooshop.url.com.tw -

#26.台灣木雕大師排名– 木雕藝品– Tsukaiend

HBL週末攻頂小巨蛋木雕冠軍盃好吸睛. 【記者陳文偉高雄報導】 「巧手神雕—三義木雕協會會員聯展」,集結臺灣木雕工藝大師們的精湛作品,首度在高雄文化中心正式展出。 於 www.tsukaiend.co -

#27.木雕博物館 - 西湖渡假村

是國內唯一以木雕為主題的博物館,自民國八十四年成立至今,已成為台灣木雕藝術的教育展示中心。館內展示主題包括:雕刻藝術的起源、中國雕塑歷代風貌、南島民族木雕、 ... 於 www.westlake.com.tw -

#28.小城故事 探討三義木雕的發展興衰作者

(註二)日治時期,日人運用天然樟木,大量煉製精油,輸出樟腦產品. 到日本及戰區使用,也為台灣的樟腦業寫下一段輝煌的歲月。但真正為三義帶來. 富庶繁榮者,則是木雕藝術 ... 於 www.shs.edu.tw -

#29.關於我們 - 誠信檜木藝品

給未來的自己一股勇氣,揭開台灣檜木美麗的面紗,領略獨一無二的木雕藝術品的世界。台灣檜木、台灣肖楠、台灣牛樟以及可以提煉紫杉醇的紅豆杉等珍貴一級木,是「誠信 ... 於 www.shep5899.com -

#30.三義木雕- 傳統工藝 - 國家文化資產網

三義木雕源於日治時期,融合漢式與日式雕刻工藝基底,自天然奇木雕刻發展為台灣木雕重鎮,產業發展迄今已有一百年,具有文化脈絡。三義吸引眾多木雕藝 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#31.台灣木雕專題大地深情開展| 三義| 大紀元

台灣木雕 專題展特別邀請藝術創作者張富峻先生、文史工作者薛淑麗小姐,從木雕家作品形式、技法、題材或是作者氣質材性、情懷歸向中,規劃出「天、地、人、 ... 於 www.epochtimes.com -

#32.從實用到藝術

台灣 早期的台北、台中、鹿港、. 北港、台南等地方寺廟的建築興盛,傳統木雕也以這些地區較為發. 達,從寺廟的建築與裝飾、神像的雕刻、家具及宗教的法器等,都曾. 有過蓬勃 ... 於 www2.thu.edu.tw -

#33.2010台灣木雕專題展-傳神‧凝意:台灣人物雕刻藝術展

書名:2010台灣木雕專題展-傳神‧凝意:台灣人物雕刻藝術展,語言:中文,ISBN:9789860244007,頁數:225,出版社:苗栗縣政府國際文化觀光局,作者:徐文達總編輯, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#34.三義木雕博物館木藝固本創意薪傳| 台灣英文新聞 - Taiwan News

苗栗縣三義鄉因盛產樟木,木雕產業在1960年代蓬勃發展,吸引各地木雕藝師到此落地生根,延續至今,使三義成為台灣唯一的「木雕城」,鼎盛時期木雕業者 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#35.台灣木雕藝術聯展在苗栗縣三義木雕博物館舉行--圖片頻道

近日,台灣木雕藝術聯展在苗栗縣三義木雕博物館舉行。本次展覽將持續到12月8日,共展出近70件木雕藝術品,吸引眾多參觀者前來欣賞。 於 pic.people.com.cn -

#36.三義木雕博物館| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您三義木雕博物館的景點介紹,與三義木雕博物館周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#38.刀痕斧跡難行能行 木雕工藝師黃國書 - 台灣光華雜誌

《汗滴禾下土》一作,2004年獲得裕隆木雕大賽銀質獎。 彰化鹿港,文風鼎盛的台灣木雕之鄉,清道光年間,多位知名木匠受聘從福建 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#39.台灣木雕精神 - 非池中藝術網

森呼吸> 林志航/孫玉佳木雕雙個展」主視覺。圖/晴山藝術中心提供 在精采百年藝術展覽中,文建會恢復了全國美展比賽、三義國際木雕競賽及裕隆木雕 ... 於 artemperor.tw -

#40.木雕門外漢用色彩打敗名師 - alive Taiwan

台灣木雕 界獎金最高(八十萬元)、最多人報名的裕隆木雕金質獎,一九九七年頒發以來,不過十屆,其中,沒有當過正統木雕學徒的戴堯燻,和鹿港木雕名師 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#41.台灣寫真:百年木雕之鄉的「小城故事」 - 每日頭條

中國新聞網4月9日電在台灣說起木雕,人們便會想到苗栗縣三義鄉。此鄉多丘陵、山區,氣候濕潤,適宜樟樹生長。 於 kknews.cc -

#42.台灣三義康木样木雕藝術 - 康莊大道~康氏有情天

台湾木雕 大师康木祥:让“死去的漂流木”复生今天,LIFE“生命”——康木祥2009北京木雕艺术展在今日美术馆落幕。通过48件展品,北京人第一次看到用... www.sh1122.com/news/ ... 於 chwen0910.pixnet.net -

#43.2012年全國第三屆台灣木雕工藝師@ 雕出內心的夢

苗栗縣政府為提升台灣木雕品牌與品質,設立台灣木雕工藝師審查機制,以作為台灣木雕與大陸木雕的區隔,進而行銷台灣木雕至全國各地,以及國外及大陸等地區。 於 blog.xuite.net -

#44.逐漸沒落的傳統文化台灣木雕技藝美好延續 - PeoPo 公民新聞

木雕 是在台灣文化傳承裡面重要的技藝之一,透過工藝人的手,將文化、傳統、回憶雕刻出來。雲林縣四湖鄉的木雕藝術工作者丁宗華讓大家看著作品的同時, ... 於 www.peopo.org -

#45.木雕大師在拍賣的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

價格持平. Yahoo拍賣東方與西方的藝術交融(286), 台南市. [吉品屋] 檜木檀香沉香梢楠# 三義木雕大師李明道台灣檜木Q絲瘤太極如意觀音#. 於 biggo.com.tw -

#46.2021台灣國際木雕裝置藝術大展暨台灣國際木雕競賽開幕

疫情微解封,苗栗縣政府舉辦的2021台灣國際木雕裝置藝術大展及木雕競賽作品展,9日上午在三義木雕博物館熱鬧展開,名為《虛實與對白》藝術大展, ... 於 www.chinatimes.com -

#47.台湾木雕艺术展_新华社 - 搜狐

新华社照片,台北,2019年8月10日台湾木雕艺术展8月10日,观众在台湾木雕艺术展上参观。 近日,台湾木雕艺术展在苗栗县三义木雕博物馆举行, ... 於 www.sohu.com -

#48.台灣| 三義木雕博物館介紹、交通地圖、周遭景點、住宿

台灣 苗栗縣三義鄉的一間博物館,前身為「三義木雕藝術展示館」,於1995年4月9日開館,隸屬於苗栗縣政府國際文化觀光局,為台灣唯一以木雕為專題之公立博物館。 於 www.settour.com.tw -

#49.木雕 - momo購物網

快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。電視商品現折100,折價券, 5折團購, 限時下殺讓您享超低價,並享有十天猶豫期;momo購物網為富邦及台灣大哥大關係企業. 於 m.momoshop.com.tw -

#50.賴永興 - 台藝大雕塑系

2010 『北川宏人個展-新時代的人物雕塑走向』,藝術欣賞期刊-藝海繽紛,2010 年04 月號第六卷第二期7-19p,國立台灣藝術大學 2010 「成長中的三義木雕-記2010 台灣& ... 於 scp.ntua.edu.tw -

#51.台灣木雕藝術有限公司 - 公司登記查詢中心

台灣木雕 藝術有限公司,統編:24216851,地址:苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑68號1樓. 於 www.findcompany.com.tw -

#52.木雕產業縱覽三義篇之參 - 苗栗縣政府

木雕 作品從原. 始的大自然巧雕開始、再演進為簡單的實用器皿、繼為圖騰造型式的外銷西洋人. 偶、外銷神偶、動物類雕、以至台灣鄉土與中國情調之木雕工藝品、奇木家具、. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#54.總統參加「二 三年三義木雕節」活動

三義是台灣的木雕城,是台灣雕刻藝術的鼻祖,自一九二○年代開始,就有天然奇木的雕刻。到了一九七○年代,更成為台灣木雕工藝品出口的重鎮。一九九五年成立了「木雕 ... 於 www.president.gov.tw -

#55.台灣三義木雕博物館 - 中文百科知識

台灣 三義木雕博物館是台灣省苗栗縣的一所木雕博物館,也是台灣地區唯一的公立木雕博物館。基本信息中文名:台灣三義木雕博物館類別:木雕成立時間:1995年4月地址: ... 於 www.easyatm.com.tw -

#56.木雕發展

同時期,另一名向日本人學習雕刻的李. 金川,則專門學習人物雕塑。其中揚名國際. 的台灣雕刻界大師~朱銘,就是李金川的弟. 子。吳羅松與李金川兩人可說為三義木雕界. 於 www.tncvs.tn.edu.tw -

#57.臺灣木雕藝術

台灣木雕 藝術 ... 臺灣木雕藝術發達,淵遠流長;從鄭氏啟臺以來,臺灣木雕與大陸閩、粵來臺的漢人墾民性格、社會組織、宗教信仰習俗息息相關,不僅帶來漳、泉、潮、汕一帶 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#58.先筆記!苗栗新亮點「木雕裝置藝術展」 走進巨大洋蔥屋超療癒

△▽2021台灣國際木雕裝置藝術大展。(圖/三義木雕. △旅行的大洋蔥,民眾可以直接走進洋蔥裡。(圖/三義木雕博物館提供,下同). 於 travel.ettoday.net -

#59.「台灣生態之美」…台灣木雕協會會員聯展 - 嘉義市政府

本次特別邀請台灣優秀之木雕藝術創作者,結合藝術設計專業人士,因應『二○○八台灣博覽會』「台灣木雕工藝創作」新視野。本次受邀之木雕創作者35人、作品62件外,於現場同時 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#60.三義木雕博物館

水虎號」台灣木雕協會會員聯展登場. 2022/03/29(二)~2022/06/05(日). 一館地下室. 苗栗縣三義木雕協會會員聯展. 2022/03/29(二)~2022/05/22(日). 二館三四樓. 於 wood.mlc.gov.tw -

#61.曾奪HBL冠軍新銳木雕師官致佑打造T1冠軍獎盃 - 新頭殼Newtalk

官致佑的父親官小欽,是台灣木雕雕龍的大師人物,官致佑國二時立定志向,高中畢業後將承接父親衣缽,因此在隨能仁家商奪冠後,就正式褪下球衣和球鞋, ... 於 newtalk.tw -

#62.台灣木雕神像之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

研究生: 鄭豐穗. 研究生(外文):, Zheng-feng Cheng. 論文名稱: 台灣木雕神像之研究. 論文名稱(外文):, A Study of God-Figure Wood Sculpture Development in Taiwan. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#63.葉佳讓好事創意工坊: 木雕佛藝雕刻|客製化手創商品|台灣 ...

從事佛雕五十餘年,作品融合台灣閩南式,日本的風格特色及東方禪意, 一開始以日本佛像雕刻為主,但後來隨著中國市場出現削價競爭,台灣的木雕產業受到不小的衝擊,葉 ... 於 www.jiarang.com.tw -

#64.三義木雕博物館》 全台灣唯一以木雕為主題的國立博物館館內 ...

全台灣唯一以木雕為主題的國立博物館,館內有著木雕藝術的起源與三義木雕的歷史,將歷代風貌木雕源流具體呈現,讓遊客感受木雕藝術的完整體驗。 位在三義的木雕博物館 ... 於 car0126.pixnet.net -

#65.「出發.水虎號」台灣木雕協會會員聯展登場 - 聯合報

苗栗縣文化觀光局三義木雕博物館即日至6月5日在木雕博物館一館地下室推出「出發.水虎號」台灣木雕協會會員聯展,展出作品60... 於 udn.com -

#66.三義怎麼玩?看看木雕‧玩玩手工藝‧最後再帶著戰利品一起到 ...

【玩全台灣旅遊網報導】 說到三義你會想到什麼呢?滿街的木雕?精美的藝術品?又或是四處飄散的木頭香呢?讓我們一起前進三義,享受一趟不只木雕的旅行囉~! 於 okgo.tw -

#67.老台灣木雕手到擒來蛇勝利之望- 古董收藏 - 旋轉拍賣

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買老台灣木雕手到擒來蛇勝利之望. 老台灣木雕手到擒來蛇勝利之望很特別的木雕34x27x62cm 品項如圖僅此一件永和可自取太大件不能超商取 ... 於 tw.carousell.com -

#68.大易國際藝術有限公司Da Yi International Art: 原木雕刻,藝術品 ...

... 藝術品,木藝得獎作品,文創工房,香品,台灣大溪工藝,表達出一步一腳印,一代一代傳承著黃金輝煌的果實,歡迎團體預約參觀陳柏融木雕工房,大易國際藝術股份有限公司. 於 www.dyprc.com.tw -

#69.三義木雕博物館亞太展雕刻藝術也可以很新潮

設立木雕博物館是為了發揚木雕藝術,館內展示許多台灣本土以及國外的木雕藝術家作品,共分為九大主題:雕刻藝術的起源、中國雕塑歷代風貌、南島民族木雕、 ... 於 miaolitravel.net -

#70.三義木雕博物館> 苗栗縣 - 交通部觀光局

三義木雕博物館 ... 三義木雕發展的起源,是鄉民吳進寶先生於西元1918年撿拾枯木回家加工做擺飾,被日本人視為藝術品 ... 臺灣好行; 台灣觀巴; 臺灣旅宿網; 國民旅遊卡 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#71.台灣國際木雕競賽入圍名單公布同步開展| 生活| 中央社CNA

苗栗縣政府舉辦2021台灣國際木雕競賽,今天公布入圍名單,配合系列活動木雕裝置藝術大展,在三義木雕博物館同步展出,獲獎結果預計10月「三義木雕藝術 ... 於 www.cna.com.tw -

#72.台灣木雕大師排名 :: 2021全台活動資訊網

https://i.ytimg.com/vi/U1oaDwl7d1Y/hqdefault.jpg.,台湾木雕大师排名相关信息,大师风范!49位闽籍中国工艺美术大师,代表作品深入解读...2021-4-3·圆通佛具木雕观音佛像 ... 於 activity.iwiki.tw -

#73.台灣百年產業不多了別讓三義木雕王國的美名 ... - Yahoo奇摩新聞

三義鄉有「台灣木雕王國」的雅號,木雕產業發展至今已有百年歷史。三義鄉獲義大利國際慢城認證,慢城精神也在三義表現的淋漓盡致。木雕產業傳承迄今 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#74.T1/木雕師集結創作年度獎盃最具台灣魂總冠軍盃曝光

台灣 運彩xT1聯盟秉持著台灣在地出發的精神,力圖建立充滿台灣魂的職籃聯盟,為了彰顯台灣職人文化,首季的所有年度獎項獎盃特別與三義木雕協會合作, ... 於 www.nownews.com -

#75.可是我很潮!三義木雕不再只是關公、彌勒跟達摩【不一樣的 ...

台灣 。(陳志東攝). 廣告(請繼續閱讀本文). 三義木雕博物館主要展廳,不時都有國內外優秀作品。半人馬~樟木。阿部乳坊。日本。(陳志東攝). 於 today.line.me -

#76.台灣木雕精神 - 晴山藝術中心

台灣木雕 精神. 撰文者:晴山藝術中心. 文/晴山藝術. 在精采百年藝術展覽中,文建會恢復了全國美展比賽、三義國際木雕競賽及裕隆木雕創新獎,都走向國際視野受到肯定及 ... 於 www.imavision.com.tw -

#77.木頭手工藝術品|一級木木雕藝品工廠

木雕 藝品. 木雕藝品工廠,木頭手工藝術品、各式木雕藝品,台灣紅檜雕刻龍、香樟雕刻、花樟瘤雕刻、龍柏樹榴觀音、檜木雷射雕刻、牛樟雕刻品等,木材包含有台灣檜木、紅 ... 於 www.first-wood.tw -

#78.三義木雕博物館 - 中台灣好玩卡

本館常設展區另一大主題則展示著「木雕」在臺灣社會文化中常民生活裡的應用,如寺廟宗教、神佛雕像、傳統建築家具、生活器物、模印等,各式木雕器物將喚起觀眾們對早期臺灣 ... 於 centraltw.funcard.com.tw -

#79.三義木雕博物館 - Wikiwand

三義木雕博物館為台灣苗栗縣三義鄉的一間博物館,前身為「三義木雕藝術展示館」,於1995年4月9日開館,隸屬於苗栗縣政府國際文化觀光局,為台灣唯一以木雕為專題之公立 ... 於 www.wikiwand.com -

#80.台灣國際木雕競賽大葉大學女生獲優選獎金2萬元

「極度英雄」木雕作品尺寸是63*58*100(公分),7名入圍者只有石佳蕙是台灣人,其餘都是來自中國的木雕高手。石佳蕙今年六月才從大葉大學造形藝術系畢業 ... 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#81.台灣藝術家「把木雕作品通通像素化」!巧手精美雕出「馬賽克 ...

說到木雕,大家可能會想到的是一般都把木頭雕塑成佛像、或家具類的作品,呈現的可塑性比較少。但台灣藝術家... 於 www.starfocus.news -

#82.台灣漢系木雕傳統的變遷與「現代性」的探索

在隨著社會型態的轉型與文化內涵的. 交錯認知下,逐漸地在當代藝術論述中出現了「傳統木雕」與「現代木. 雕」名詞的分野。台灣漢系木雕由懷舊與祈望的傳統審美價值( ... 於 sun.noonspace.com -

#83.響應國際博物館日三義木雕博物館5/18開放免門票 - 新浪新聞

展出成員涵蓋從三義在地到全台各地的木雕創作者,每件作品呈現著木雕師近年的創作成果,觀眾將飽覽盡享台灣木雕藝術的多采風貌,感受台灣木雕工藝的代 ... 於 news.sina.com.tw -

#84.三義木雕- 人氣推薦- 古董、收藏- 2022年5月 - 露天拍賣

買三義木雕立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠, ... 【滿500起發】仿古復古清末民初古董古玩老木雕收藏黃楊木純手工雕刻圍棋罐擺件. 於 www.ruten.com.tw -

#85.人物紀錄 | 台灣木雕大師排名 - 訂房優惠報報

2017年也是 台灣 國際 木雕 競賽,進入第10年,共有14個國家125件作品... 亮起了警訊,也提醒我們在朱銘之後,需要更多本土國際級 木雕 大師接班。 於 twagoda.com -

#86.台灣木雕藝術有限公司

台灣木雕 藝術有限公司,統編:24216851 電話:(037) 872636,地址:苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑68號1樓,負責人:楊永在,董監事:楊永在,設立日期:097年08月13日. 於 www.twincn.com -

#87.台湾木雕-新人首单立减十元-2022年5月|淘宝海外

去哪儿购买台湾木雕?当然来淘宝海外,淘宝当前有680件台湾木雕相关的商品在售,其中按品牌划分,有DIY3件。 在这些台湾木雕的木质材质有红木、黄杨木、桃木、黑檀和 ... 於 www.taobao.com -

#88.浪潮—臺灣具象木雕藝術50年 - 藝術家雜誌社

藝術家出版社是一個以視覺藝術為主、泛藝術為輔的專業出版社,舉凡台灣美術、中西藝術、攝影、藝術文化旅遊、建築、設計工藝、陶藝、宗教美術、兒童美術等, ... 於 www.artist-magazine.com -

#89.木雕刻

木雕刻 · 撰稿者:何倩珊最後修訂日期:98年09月09日 · 參考資料: 1 姜義鎮《台灣傳統老行業》,台北:臺原,1999 2 台灣木雕藝術http://www1.mlc.gov.tw/woodcarving/a/01. 於 nrch.culture.tw -

#90.台灣百年產業不多了別讓三義木雕王國的美名消失在我們這一代

三義鄉有「台灣木雕王國」的雅號,木雕產業發展至今已有百年歷史。三義鄉獲義大利國際慢城認證,慢城精神也在三義表現的淋漓盡致。木雕產業傳承迄今 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#91.「出發‧ 水虎號」台灣木雕協會聯展搭上認識台灣的藝術列車

實習記者曾祥堡/苗栗報導. 苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館即日起至111年6月5日止,於木雕博物館一館地下室展出「出發.水虎號-台灣木雕協會 ... 於 hotmessage.co -

#92.台灣木雕協會- 台灣採購公報網決標公司資料庫

公司名稱: 台灣木雕協會. 公司地址: 421臺中市后里區安眉路龍門巷3弄2號. 公司電話: (03) 5320329. 公司統編: 15734121. 台灣木雕協會2004年得標案件共1件: ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#93.2021 臺灣國際木雕裝置藝術大展& 競賽作品展

感受,從心開始. 每當我們走進三義,總是會細細品味著這些木雕藝術的美,欣賞著雕刻綻放的精彩 ... 於 www.2021woodcravingart.com.tw -

#94.台灣木雕批發、促銷價格、產地貨源 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到92條台灣木雕產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#95.文創再生木雕的美學方程式- 尋找台灣感動力 - 台視

苗栗三義是台灣的木雕王國,但隨著時代演進,這個百年歷史的工藝也出現 ... 樸聿原木手工筆PuYu Pens-轉木工房台灣三義木雕工藝文創苗栗縣三義鄉雙潭 ... 於 www.ttv.com.tw