國史館門票的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡元隆,黃雅芳寫的 讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育 和許世賢的 當下喜悅 Enjoy Now:到地球旅行,在心裏跳舞(彩圖)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和新世紀美學出版社所出版 。

南華大學 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 丁誌魰所指導 吳佩萱的 影響遊客對於一級古蹟與國家公園門票願付價格因素之探討 (2019),提出國史館門票關鍵因素是什麼,來自於旅遊動機、涉入程度、媒體型態認知效果、願付價格。

而第二篇論文國立臺灣大學 台灣文學研究所 王德威、黃美娥所指導 鍾秩維的 抒情與本土:戰後臺灣文學的自我、共同體和世界圖像 (2019),提出因為有 臺灣文學本土論、抒情傳統、身份(認同)政治、共同體、世界、模擬論、抒情風格的重點而找出了 國史館門票的解答。

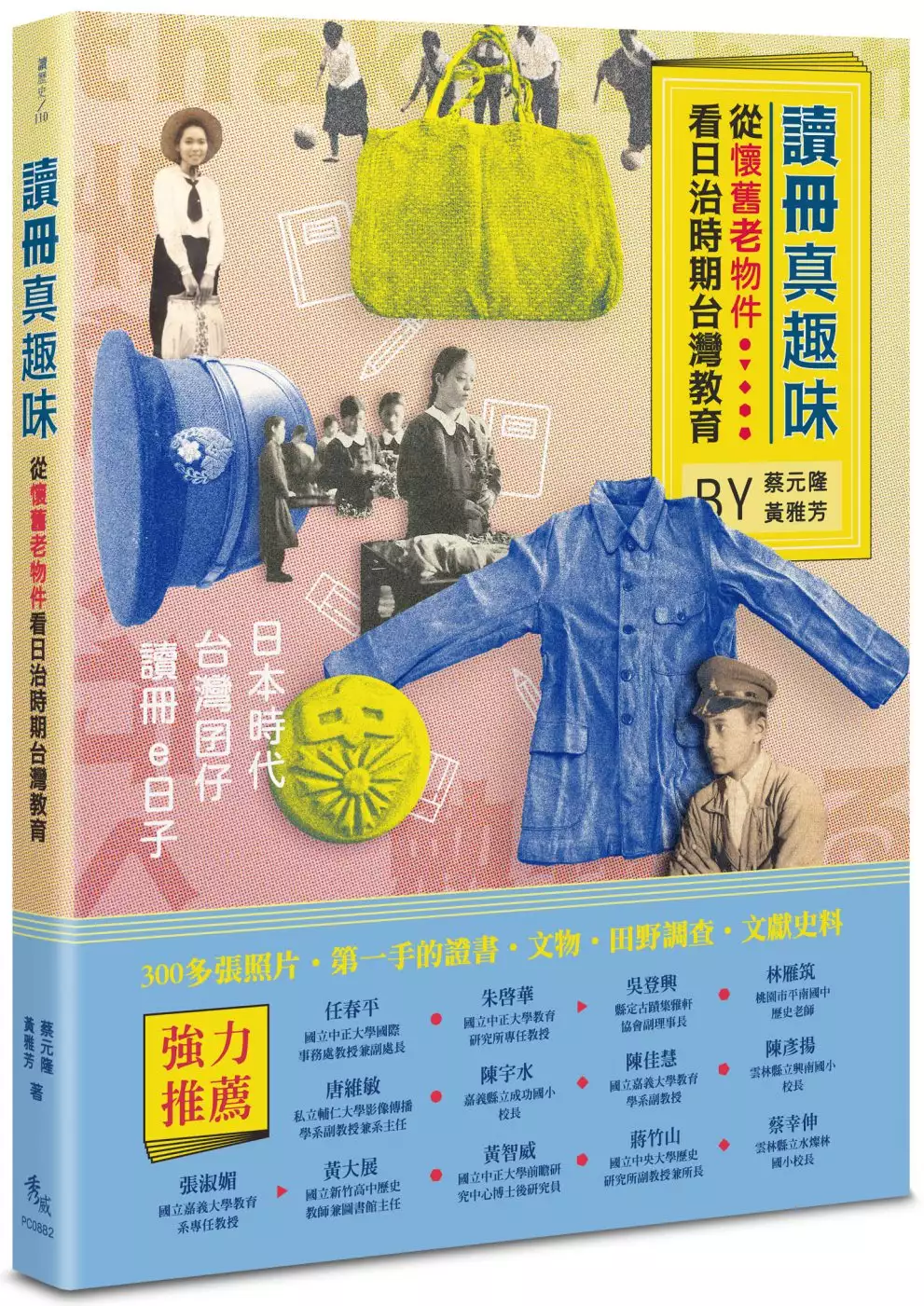

讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育

為了解決國史館門票 的問題,作者蔡元隆,黃雅芳 這樣論述:

哪些學校是日本時代就有的「公嬤級」學校? 台灣人跟日本人上的學校一樣嗎?女生也可以上學,還有專門的女子大學? 原來當年的學生囝仔也玩童子軍、運動會、校外教學、社團、班刊、畢業紀念冊?! 日本時代,台灣囝仔讀冊e日子 自細漢讀到大漢,相揪來「讀冊」! 那時候的操場,也有播音台;那時候的禮堂,也有大掛鐘;那時候的校園,也要努力防疫! 那時候的學生稱老師「先拜」或「先生」;那時候的「囑託」或「心得」,其實是「代課老師」! 大正11年(1922),台灣總督府發布第二次《台灣教育令》後,日治時期台灣的學制大致底定,本書以學制為脈絡,依次介紹「初等教育」(公學校

、小學校、蕃人公學校、蕃童教育所、國民學校)、「中等教育」(中等學校、實業學校、實業補習學校、師範學校、高等學校尋常科)及「高等教育」(專門學校、高等學校高等科、帝國大學)的特色,透過制服、學生帽、賞狀、徽章、肩章、名片、出征牌、小碎花包包、賽璐珞鈕釦此類當時學校生活常出現的物件,介紹教育現場的有趣故事,像是:關於老師的100種稱呼、卒業證書/修業證書/修了證書有哪些不同、與奧運失之交臂的台籍女運動員林月雲、帝國大學的第一位女學霸大森政壽、嘉義高女的三條崙水難、差點終結袁世凱性命的知識型殺手杜聰明、堪稱「返校」番外篇的基隆中學的F-Man事件……等等。 一本獻給台灣囝仔e冊,搭配大量一

手史料,考證詳實,帶你走進時光隧道,重新認識台灣早期的學生與學校生活,重新認識這塊土地的過往── 本書特色 ✔300多張照片+第一手的證書‧文物‧田野調查,蒐羅大量珍貴文獻史料,圖文並茂,還原日治時代教育圖像! ✔FB優質人氣粉絲團「日治時期台灣教育史小辭書」版主最新力作。 ✔任春平、朱啟華、吳登興、林雁筑、唐維敏、陳宇水、陳佳慧、陳彥揚、張淑媚、黃大展、黃智威、蔣竹山、蔡幸伸──來自教育現場的專業推薦! ✔從初等教育、中等教育到高等教育,全方位介紹日治時期的台灣教育史。 強力推薦 任春平(國立中正大學國際事務處教授兼副處長) 朱啟華(國立中正大學教育學

研究所教授) 吳登興(縣定古蹟集雅軒協會副理事長) 林雁筑(桃園市平南國中歷史老師) 唐維敏(私立輔仁大學影像傳播學系副教授兼系主任) 陳宇水(嘉義縣立成功國小校長) 陳佳慧(國立嘉義大學教育學系副教授) 陳彥揚(雲林縣立興南國小校長) 張淑媚(國立嘉義大學教育學系教授) 黃大展(國立新竹高中歷史教師兼圖書館主任) 黃智威(國立中正大學前瞻研究中心博士後研究員) 蔣竹山(國立中央大學歷史研究所副教授兼所長) 蔡幸伸(雲林縣立水燦林國小校長) 專序推薦 朱啟華/張淑媚/陳彥揚/黃大展

影響遊客對於一級古蹟與國家公園門票願付價格因素之探討

為了解決國史館門票 的問題,作者吳佩萱 這樣論述:

近年來,人們逐漸重視遊憩活動的重要性,對於旅行中的各項開銷,也有不同的想法。在國內的旅遊景點中,「一級古蹟」及「國家公園」皆為人們偏好之遊憩景點。本研究針對近一年內去過一級古蹟及國家公園之遊客,探討其旅遊動機、涉入程度、媒體型態認知效果與願付價格之間的關係,進而了解國人對於古蹟、國家公園門票之願付價格情況。本研究正式問卷總共發放 555份問卷,實際回收 543份問卷,刪除其中重複填答、填答不完整或亂填等問卷後,實得有效問卷 500份,有效回收率為90.2%。經結構方程模型(SEM)驗證研究假說關係,結果顯示:一、人口統計變項對於旅遊動機有顯著差異。二、職業、學歷及個人平均收入對於涉入程度

有顯著差異。三、年齡對於媒體型態認知效果有顯著差異。四、職業及個人平均收入對門票願付價格有顯著差異。五、不同旅遊動機的遊客對門票願付價格有部分正向顯著影響。六、不同涉入程度的遊客對門票願付價格沒有直接顯著的影響。七、不同媒體型態認知效果的遊客對門票願付價格沒有直接顯著的影響。 本研究建議政府部門在一級古蹟及國家公園的管理上,可以做一些調整,例如:在一級古蹟的部分,可以結合相關的多元學習活動,讓遊客到此地旅遊時,能有更多知識性的收穫;在國家公園的部分,園區內部需保留適度的自然環境空間,讓遊客有充分的獨處空間與氛圍。如此一來,遊客便能提高對於門票的願付價格,創造政府、民眾雙贏的局面。

當下喜悅 Enjoy Now:到地球旅行,在心裏跳舞(彩圖)

為了解決國史館門票 的問題,作者許世賢 這樣論述:

◎想像由心底升起無限寬廣的空間,擺動肢體,搖擺靈魂,盡情舞蹈,享受當下喜悅。 ◎去除時間的幻影,專注美好的想像。打開心靈之眼看見奇幻的事物在身邊悄悄上演,用心聆聽天使的招喚。 ◎世界每一朵花為你綻放,每一片雲都在為你編織夢想。在心底浮起一道彩虹,地球的風景映入眼簾。 ◎既然來到地球旅行,何不欣賞沿途美景。用力在心裏不停跳舞,隨喜歡的音樂搖擺,點燃喜悅的心。 有多久沒有旅行了?事實上你正在地球旅行,只要你帶著旅行的好奇心,所看見的每個景緻都有線索,每一天降臨都有好玩的事。人生苦短?一點也不,每個人規劃的旅程不盡相同,短程與長程各有優點,重點是有沒有樂在其中,有沒有用心

體會旅程中的高潮起伏。當然每一段旅程總是要有終點,然後休息片刻,再進行下一段旅程。先在專注目前的旅程就好,未來的旅程將給未來。 外界的變化總是目不暇給,何不當下先開心一會,管他未來、過去,當下心情由自己作主。然後下一個當下,然後在一個當下…..`. 只有當下可以掌握,何不開心跳跳舞,想想各種舞步,倫巴、探戈、恰恰、蘋果舞…..,不受時空限制,在心底跳舞真好。本書有許多跳舞的影像,你可以化身影像舞者,你會聽見悠揚舞曲,當下愉悅! 為什麼要等待未來,現在就是未來。吃一口漢堡,享受心靈雞湯,看一場電影,看看街上的孩子,這麼多愉悅的景象映入眼簾,還有綻放的繁星,每天都在眼前重複上

映,不須門票就可觀賞,除非你視而不見。想想你擁有眼前的一切,睡一覺太陽依舊升起,繁星依然綻放,真是幸福,盡情享用,還擔心甚麼未來。 想想小時候多麼快樂,動不動就跳跳舞,跳舞當下忘記一切。快樂的人總是一直跳舞,跳舞的人必然快樂。快樂的人跳舞更快樂,悲傷的人跳舞變快樂。身體不能跳就在心裏跳,像花一樣綻放,像葉子迎風搖擺,喜悅當下,當下喜悅。告訴自己享受這一趟特別設計的旅程,有四季變化,陰晴圓缺,抱著觀賞的角度看世界,繼續這趟地球之旅,管他下一個旅程是哪顆行星! 本書特色 1.以清新雋永流暢優美的文字、勵志心靈小品與精緻生命脈動影像,構成賞心悅目的篇章,宛如一趟紙上視覺之旅。

2.帶領自己伴隨一顆喜悅的心,感受大自然溫暖的愛,感受當下愉悅的生命奇蹟,一本當下愉悅心想事成的魔法書。 3.專注當下覺知,環視周遭美好事物,發掘當下喜悅,立即快樂的關鍵,改變內在感受,引領自己踏上心靈療癒之旅。 4.以簡單可行實踐當下愉悅的方法,運用思想改變當下心情,運用情境改變內在情緒,專注當下喜悅。 5.行住坐臥專注正在做的每件事,不管是大事小事,全神貫注,都可以樂在其中。吃飯就享受美味,旅行就享受風。 6.看清生命旅程的意義,不擔心旅程長短,何時結束。努力學習新事物,欣賞藝術、音樂、唱歌跳舞,自得其樂的生命手冊。

抒情與本土:戰後臺灣文學的自我、共同體和世界圖像

為了解決國史館門票 的問題,作者鍾秩維 這樣論述:

「臺灣文學本土論」與「中文抒情傳統」乃是戰後臺灣史上兩支重要的文學流派,其所擘劃的史觀與視野時至今日仍是臺灣文學的創作者和批評家根本的參照體系,在吾人設想「何為臺灣/文學」、「臺灣/文學何為」等攸關此間「共同體」之人文風景與願景的問題時,提供了賴以聯想、類比的比喻系統;與此同時,「抒情」與「本土」也提供了臺灣人自我之能夠與他人同情共感、乃至和世界產生關聯的闡連機制。透過將注意力鎖定在這兩個術語,本論文試圖重探的不只是戰後臺灣文學對於「自我」與「共同體」的提問,更還有其求索「世界」的軌跡。概要而言,與「本土」相連鎖的是身份政治上的後殖民立場,透過寫實主義的模擬與代現觀念,來界定「臺灣文學」的現

實,同時澄清它的認同,乃是其人的主要訴求;而不同於「本土」,「抒情」帶有後遺民離散的暗示,在美學主張上則朝向「非模擬」開展,希望藉此挖掘寫實所未及、或未竟全功的理論潛能。不過即使如此,「抒情」與「本土」的關係不必然就非得是壁壘分明的對立不可;相反地,實際回到文學史料、文壇現場,不難發現「本土」和「抒情」的論述總已經彼此依存,差異明顯的此二者實處於相互闡發的互動之中。而本論文且在「本土」和「抒情」的彼此牽連中,辨識出一種「臺灣人」殊異的表述機制,一套獨屬「臺灣文學」的文體。若然,那麼關於「抒情」與「本土」的解釋就不應該拘泥於二元框架,轉而將它們並置反倒可以曝現對方世界觀認識不了的極限。循此,一個

他我失去界限的無法區分地帶於是浮顯——它大可被視為一處讓所有臺灣文學的創作者與批評家都能自我表達,其個別的世界觀亦全可被申述的共通平臺——通過這個臨界點,某一足以供任何臺灣人自我、及其世界觀都在一起共享的共同體,也有了彰顯的可能。本論文援以為範例的作家包括王禎和、白先勇、朱天文、李喬、李渝、宋澤萊、邱妙津、張文環、郭松棻、楊牧、夏宇、舞鶴、齊邦媛、鄭清文與鍾理和等人,希望廣泛觸及戰後各個世代,與各種政治的、美學的立場;文類方面,除了小說、詩和散文之外,亦處理回憶錄、文學與藝術批評等材料,藉此期待對流行於戰後文學場域中的「抒情」和「本土」論述,有更周延而且全面的認識以及詮釋。