圓山育樂中心停車場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦UlfMeyer寫的 臺灣最有意思的建築物 和姚瑞中,失落社會檔案室的 海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站(圓山育樂中心保齡球館)中國體育振興企業股份有限公司也說明:休閒服務。保齡球.撞球.桌球.投籃機.....。台北市士林區。更多(圓山育樂中心保齡球館)中國體育振興企業股份有限公司的職缺工作及相關福利介紹, 請上yes123 求職網投履歷。

這兩本書分別來自五南 和田園城市所出版 。

國立臺灣科技大學 建築系 王惠君所指導 宋曉雯的 日治時期圓山公園與臺北公園之創建過程及其特徵研究 (2002),提出圓山育樂中心停車場關鍵因素是什麼,來自於日治時期、都市公園、圓山公園、臺北公園、公園設施。

最後網站台北市立兒童育樂中心停車 - 雅瑪黃頁網則補充:兒童育樂中心員工消費合作社: 工作期限至100年5月5日止工作內容:合作社販賣部飲料.熱食銷售急徵:工讀生3名請先電洽25932211#814或531陳經理面試請自備履歷表-請從玉門 ...

臺灣最有意思的建築物

為了解決圓山育樂中心停車場 的問題,作者UlfMeyer 這樣論述:

臺灣──建築和時尚的新起之秀 知名建物與大師設計一次盡收眼底 Σ{建築物╳建築師}=耀眼的臺灣 LV臺北中山旗艦店、紅樓、國立臺灣大學醫學院附設醫院、路思義教堂、國家體育場、衛武營藝術文化中心、蘭陽博物館、公東高級工業職業學校、高雄捷運美麗島站、北部流行音樂中心、臺北世界貿易中心、土地銀行總行、臺北國際花卉博覽會舞蝶館、臺北市立美術館等 姚仁喜、李祖原、Kerry Hill、林洲民、伊東豐雄、團紀彥、廖偉立、貝聿銘、丹下健三、青木淳、長野宇平治、楊卓成等 葡萄牙人在十六世紀航海途中遇見臺灣,驚奇之餘大讚臺灣是「福爾摩沙」,也就是「美麗之島」。二十一世紀的

建築迷同樣無法抗拒臺灣的魅力,盛讚臺灣的建築是東亞地區的遊客不可錯過的風景。在這個實行共和政體的島國,聳立著國際知名建築師以及本土建築大師的建築鉅作,在國際上大放異彩。 亞洲專家暨建築評論家伍爾夫‧麥耶精心選出的一百四十個現存或興建中的建築,其中多為一九四五年之後落成,呈現臺灣人引以為傲的建築瑰寶。編排上以臺灣的縣市來區分,以照片和文字呈現臺灣賞心悅目的建築。每座建物提供了名稱、座落地點、年份、建築師等資訊,以及建物歷史、風格特色、功用,並扼要闡述建築師的建築理念等。還附上QR Code,是實用且便利的臺灣建築、觀光最佳導覽書。

日治時期圓山公園與臺北公園之創建過程及其特徵研究

為了解決圓山育樂中心停車場 的問題,作者宋曉雯 這樣論述:

1895年隨著臺灣為日本領有,日本政府將公園的概念引入臺灣,來自於西方的公園建設不但對都市空間發生影響,也形成新的社會公共空間。過去已有相關研究對市區計畫與都市計畫中出現的公園進行考察,然而對於市區計畫範圍外之公園用地形成過程,以及更具體的公園建設之實際執行方式、公園設施內容之產生背景及建設目的,仍有待藉由日治時期之紀錄文獻進行考證。 因此,本論文以臺北圓山公園、臺北公園為主要調查對象,並輔以臺灣其他大型市街公園進行對照比較;透過日治時期都市公園建設案例的歷史變遷過程建構,以了解以下課題: (一) 日治時期都市公園的建立過程

(二) 都市公園的土地取得方式和設施內容 (三) 公園建設和都市及社會發展的關係 (四) 官方及民間建設者對於公園的使用看法 (五) 公園在不同時期的建築特徵 研究過程中主要以文獻調查、歷史空間復原的方式,建構日治時期都市公園建設變遷過程與設施空間面貌。本研究以(一)都市公園建立之目的、(二)規劃方式、(三)用地取得、(四)公園設施執行建設之特徵、(五)經營管理制度演變、(六)社會發展與公園設施之關連、(七)公園用地建設對都市空間發展的影響,作為探討後之結論。

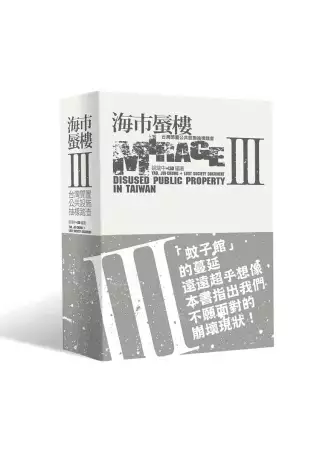

海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決圓山育樂中心停車場 的問題,作者姚瑞中,失落社會檔案室 這樣論述:

「蚊子館」的蔓延遠遠超乎想像, 本書指出我們不願面對的崩壞現狀! 我們居住的這片土地,存在許多因錯誤政策形成的閒置公共設施,政府多半不願公開這些俗稱為「蚊子館」的資訊。在姚瑞中老師的號召下,一群國立台灣師範大學美術系學生們,將自己置於社會觀察者的角色,領我們直視那些開發主義思維下的失敗產物。他們返回家鄉,透過攝影與文字逐一紀錄,從2010年至今已踏查超過300件案例,本書收錄的是最新的100件。 「海市蜃樓」計畫目的不在於激烈批判,而是留存社會變遷的樣貌,盼能形成一個公開討論的切入點。尤其當土地議題持續造成衝突的當下,我們更應該回過頭來,看看這些過往願景幻滅後的

現實場景。 本書特色 此為「海市蜃樓計畫」之第三部,印刷與包裝的規格都較前兩部提升許多,除了百件近期的閒置空間圖鑒之外,也完整收錄與閒置公共設施有關的政府公文與建物清冊,資料十分完整。 名人推薦 【藝評人、現就讀國立台北藝術大學美術學系博士班】王聖閎、【元智大學藝術與設計系教授兼系主任】阮慶岳、【作家、鄉公所秘書】吳音寧、【雲林縣林中 國小教師、濁水溪口的囝仔】林文璨、【文字與影像工作者】施云、【藝術工作者、台南藝術大學創作理論研究所博士】高俊宏、【北藝大新媒系兼任副教授】郭昭蘭、【藝評人、國立新竹教育大學藝術與設計學系助理教授】張晴文、【上海復旦大學教授】顧錚 聯合專文推

薦!(按姓名筆畫序排列) 這些藝術的抵抗行動是頑強的。面對政治,它或許無力;但這個無力的位置正是藝術還仍有可能顛覆什麼的保證。真正的魔法不在宏偉的建設,而是今天這個環 顧四周到處都有龐大公共建設的年代,人們在母土之上撞見下一刻即將流離失所的自己時,藝術還能如何成為擦亮某種理想光景,頑強的,最後一支火柴棒。──張晴文

想知道圓山育樂中心停車場更多一定要看下面主題

圓山育樂中心停車場的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市都市計畫書變更臺北市中山區德惠段一小段194 地號等7 ...

一、 發展潛力. (一) 整體環境:北臨花博公園圓山園區地景花海、精緻花卉區. 等景觀休憩空間及臺北兒童育樂中心,東為花博公園美術. 於 www.v523.tw -

#2.圓山育樂中心之保齡球大戰(7w3d) - 啾窩- 痞客邦

這年頭還能找到打保齡球的地方...實在是少之又少. 難得劍潭站圓山這間依舊有在營業...而且停車也非常的方便. 所以和阿固一家四口就這樣奔了過去. 於 marry924.pixnet.net -

#3.(圓山育樂中心保齡球館)中國體育振興企業股份有限公司

休閒服務。保齡球.撞球.桌球.投籃機.....。台北市士林區。更多(圓山育樂中心保齡球館)中國體育振興企業股份有限公司的職缺工作及相關福利介紹, 請上yes123 求職網投履歷。 於 www.yes123.com.tw -

#4.台北市立兒童育樂中心停車 - 雅瑪黃頁網

兒童育樂中心員工消費合作社: 工作期限至100年5月5日止工作內容:合作社販賣部飲料.熱食銷售急徵:工讀生3名請先電洽25932211#814或531陳經理面試請自備履歷表-請從玉門 ... 於 www.yamab2b.com -

#5.我國國立博物館組織定位與經營模式之研究 - 第 249 頁 - Google 圖書結果

這一區塊爲包括未來的兒童育樂中心(以前的動物園改成育樂中心,現在配合花博館暫時先遷到動物園那邊,將來101年會在這個地方營運),以及從圓山遷過來的天文館, ... 於 books.google.com.tw -

#6.新聞稿-「2014臺北燈節」兒童育樂中心停車場實施進場管制

「2014台北燈節在花博」於103年2月7日在花博圓山公園與美術公園隆重登場。臺北市停車管理工程處(下簡稱停管處)本〈5〉日表示,由於本次活動內容精采豐富,預期將吸引 ... 於 www.zsdn.tp.edu.tw -

#7.人才招募 - 圓山大飯店

客房部門:含接待、話務、服務中心、商務中心、健身房、機場接送、房務部。客房總計487間,提供每 ... 【育樂】員工休息室、慶生會(摸彩、卡拉OK)、國內外旅遊、春酒。 於 www.grand-hotel.org -

#8.尚順育樂世界2022全攻略》大人小孩都愛去的室內遊樂園,門票

尚順廣場包含了尚順育樂世界、尚順君樂飯店、尚順購物中心和圍繞在百貨公司的商圈商店街。 ... 它的停車場真的很大去了這麼多次只有一次停到室外去,是個雨天的好去處喔。 於 yiwu.com.tw -

#9.台北俐仕商旅(官網) liz hotel 台北飯店,台北旅館台北市飯店旅店 ...

交通路线. 自行開車: 1.從圓山交流道下中山高>>接松江路>>長安東路右轉>>到林森北路右轉>>直行100公尺>>全家便利店停車>>六條通(林森北路107巷)內10公尺>>即可抵達本 ... 於 www.lizhotel.tw -

#10.台少盟與全家便利商店職人共構

停車 資訊. 1. 花博公園圓山停車場:民族西路玉門街口,105. 格,30元/小時. 2. 兒童育樂中心平面停車場:右轉玉門街至敦煌. 於 www.stgvs.ntpc.edu.tw -

#11.圓山町- 维基百科,自由的百科全书

圓山 公園. 圓山動物園(後為兒童育樂中心,現閒置中); 兒童遊園地(後為兒童育樂中心,現閒置中); 圓山運動場(後為中山足球場,現花博公園爭豔館) · 淡水線圓山停車場 ... 於 zh.wikipedia.org -

#12.[兔兒遊台北。2Y1M+] 圓山半日遊(上)-遊樂園初體驗@兒童育樂 ...

開車來到『台北市立兒童育樂中心』, 把車停在捷運站旁的路邊停車格($30/hr),準備待兔兒去玩囉~記得兔兒麻我上一回來. 於 twobunny.tw -

#13.台北講堂- 佛教正覺同修會全球資訊網

directions_subway台北捷運:搭乘淡水線(紅),至圓山捷運站,2號出口,步行約5分鐘 ... local_parking兒童育樂中心停車場. local_parking大龍國小地下停車場 於 www.enlighten.org.tw -

#14.台北‧圓山兒童育樂中心 - 部落格

怪怪,還真是這樣,從承德路進去沒三百公尺,就看到一堵可愛的大牆。 停車呢?找車位?別擔心,門口就有 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#15.嘟嘟房停車網

最新消息 · 找嘟嘟房 · 依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 · 中獎發票公告 · 電子發票查詢 · 會員服務 · 場站月租抽籤登記 · 場站月租登記 ... 於 www.dodohome.com.tw -

#16.廢墟攝影景點:舊台北兒童育樂中心A private photo site ...

Among all abandoned buildings in Taipei, Taipei Children's Recreation Center is definitely a photo spot full with amazing elements. 於 medium.com -

#17.親子育樂﹞親子平日好去處-台北兒童育樂中心|蘭妮 - 媽咪拜

這天跟妹妹搭捷運到圓山站小迷路一下,應該開車去的,忘記育樂中心旁邊就有停車場且附近也都有停車格,平日去隨便都有位置. 還好波妞這幾次出門都不會 ... 於 mamibuy.com.tw -

#18.兒童育樂中心平面停車場-台北市> - 店家日報

兒童育樂中心平面停車場. #其他交通 #租車服務 #交通運輸. 兒童育樂中心平面停車場. 營業時間| 沒有營業時間資訊. 店家地址| 廣告資料已經過期. 於 www.o2o.mx -

#19.兒童育樂中心停車場 - Digamin

地址:玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁概況:為橋下停車場,計有91個小型車停位費率:計時30元/時,全程以半小時計費。 (一)兒童育樂中心平面停車場:小型車44格(含 ... 於 www.digaminpodct.co -

#20.【台北市士林區】捷運劍潭_圓山保齡球館 - JMM's Life

趁著二二八連假,最愛的BOSS提出新春之旅的提議。 決定大夥前往八里的世紀帝國雷朗園區來場漆彈大賽! 結果天公不作美,只好改成圓山保齡球的室內活動。 於 muni0607.pixnet.net -

#21.【親子旅遊】臺北。再見了,臺北市立兒童育樂中心(兒童樂園)

因位於圓山遺址範圍內,將交由文化局打造城市博物館聚落,. 臺北市政府也將在士林區另闢兒童新樂園!! 還沒來回味的趕快來~. 臺北市立兒童育樂 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#22.兒童育樂中心停車場109年中秋節及雙十節假期路邊及 ... - Szxpyl

· PDF 檔案基隆河大佳網球場平面停車場小車新兒童育樂中心承德路6段大客車停車場大車淡水河3,臺北市立兒童育樂中心(兒童樂園) @ … 於 www.jerseyshoreins.co -

#23.請問開車到圓山兒童育樂中心時車可以停哪裡?

地點:台北市所在地區:台灣北部地址:估計花費:500以內天數:1天評價 交通:開車想開車到圓山兒童育樂中心玩但因為對那附近不很熟,每次都是走中山北路然後 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#24.北台灣人像攝影20處 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

下亮章發印心下簡介)交通)位於中山北路的台北市兒童育樂中心,是由圓山公車:公車 ... 路右轉即可到體兒童育樂中心除週一休館之外,每日 9AM - 5PM 開達,中心附有停車場, ... 於 books.google.com.tw -

#25.服務據點 - 和運租車

iRent臺北流行音樂中心站 ... iRent VV Park中和員山站. 地址:新北市中和區員山路562號對面 ... iRent台南成大嘟嘟房育樂停車場. 地址:台南市東區育樂街66巷口 ... 於 www.easyrent.com.tw -

#26.【台北親子景點】兒童新樂園攻略懶人包、停車、交通、門票一 ...

【台北親子景點】兒童新樂園攻略懶人包、停車、交通、門票一日票~小朋友的快樂天堂,好多好玩的遊樂設施及球池~新兒童樂園/科教館/天文館/kkday ... 於 sisy1017.pixnet.net -

#27.都市計劃学籍录觀設計試題个区碩士班招生考試中号|守所見又弓

本基地位於基隆河南岸之圓山南側,可以視作圓山兒童育樂中心之延伸綠地,二者合成一完 ... 遊客參觀,但其地下停車場之出入口鄰接本基地,且須經由本基地方可出入中山北路 ... 於 exam.lib.ncku.edu.tw -

#28.【親子旅遊】臺北。再見了,臺北市立兒童育樂中心(兒童樂園)

兒童樂園預計今(103)年年底就要停止營業了, 因位於圓山遺址範圍內, ... 佔地近10公頃的兒童育樂中心包含三大世界:昨日世界、明日世界及遊樂世界. 於 anniehung.pixnet.net -

#29.圓山育樂中心價格 - Jinzhan

保齡球初體驗:圓山育樂中心保齡球場. 保齡球,. 一種由持球者使球旋轉前進,. 目標是延著球道擊倒十個球瓶的運動。. 從來沒有認真的玩過一次. 趁著這次的活動來學一學 ... 於 www.jinzhan.me -

#30.台北圓山大飯店(飯店)(臺灣)優惠 - Booking.com

台北圓山大飯店外觀採用金色屋頂瓦片和紅色柱子的宮殿風格,提供從捷運圓山站出發的免費接駁 ... 免費停車. 禁菸客房. 機場接駁車. 健身中心評價:好 ... 兒童育樂中心. 於 www.booking.com -

#32.Category:Taipei Children's Recreation Center - Wikimedia ...

See also category: Taipei Children's Amusement Park. 中文(台灣): 臺北市中山區臺北市立兒童育樂中心的媒體集。 臺北 ... 於 commons.wikimedia.org -

#33.Bikehome小居單車- 台北總店-停車資訊

而「停車」是指車輛停放於道路兩側或停車場所,而不立即行駛。 ... 一、花博公園圓山停車場: ... 地址:台北市中山區敦煌路與玉門街交叉口,兒童育樂中心旁 於 www.bikehome.com.tw -

#34.財團法人臺北市會展產業發展基金會-大臺北遊客 - 花博公園

花博公園圓山地下停車場:位於玉門街1號B1; 兒育中心停車場:位於玉門敦煌路口(兒育出入口)北側。 新生園區. 濱江市場地下停車場(民族東路336號地下3樓)。 於 www.expopark.taipei -

#35.育盛國際有限公司 - Facebook

... 如果車位已滿,小編告訴你第二優先選擇可以停兒童育樂中心停車場(走承德路遇到敦煌路右轉即可抵達)。 請儘量搭乘大眾運輸工具搭乘捷運搭乘淡水線至捷運圓山站, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#36.台北‧圓山兒童育樂中心 - 睡天使醒惡魔成長日誌

周二家庭日,一早起來二隻老豬不約而同問對方“去那裡?” 昨晚本來想去太平山吹自然冷氣,但一早風大,起得又晚,下次吧。那….去台北costco買東西再去坐 ... 於 www.me4child.com -

#37.大佳河濱公園停車費2019

大佳河濱公園停車場收費停好停滿月費由1460漲到3480元更新時間: ... 基隆河大佳段河濱公園平面停車場小車、大車新兒童育樂中心承德路6段大客車停車場 ... 於 spielstadel.de -

#38.圓山兒童育樂中心租屋資訊 - MixRent

圓山 兒童育樂中心租屋情報及租金行情,共有2筆關於圓山兒童育樂中心的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#39.圓山溫馨套房-大同区民宿 - 爱彼迎

大同区· 公寓型住宅里的独立房间· 圓山溫馨套房 ... 餐廳、夜市*文化觀光: 保安宮、孔廟、美術館、花博公園、育樂中心*活動空間大: 除套房外,也可到客廳或餐桌用餐。 於 www.airbnb.cn -

#40.臺灣遊記: 1915年張遵旭來台遊記 - Google 圖書結果

... 今保存於劍潭公園的入口。 ○臺灣勸業共進會第一會場。(1916.4.10上午張遵旭參觀勸業共進會開幕儀式) ○圓山公園前的停車場(今臺北市兒童育樂中心前的中山北路) 於 books.google.com.tw -

#41.重要地標

中央機關。 地方機關。 公司團體。 學校。 觀光景點。 人文展覽。 休閒育樂。 百貨。 飯店。 公園綠地。 醫院。 其他。 淡水線捷運站。 木柵線捷運站。 停車場。 於 www.mapquest.com.tw -

#42.【台北市】臺北市立兒童育樂中心:遊樂世界(已遷移) [64張圖]

臺北市立兒童育樂中心是全台灣最早的兒童樂園,佔地約9.8公頃,目前分為三大區域包括昨日世界、明日世界及遊樂世界。位在捷運圓山站附近。 於 www.bookmarktrip.com -

#43.離捷運5分鐘! 舊兒童樂園變身圓山自然景觀公園 - ETtoday

圖、文/焦糖綠玫瑰caramelgreen. 您是老台北人嗎?如果是的話,想必記得圓山動物園、台北市立兒童育樂中心等等,這些伴隨我們度過快樂童年、卻已經 ... 於 www.ettoday.net -

#44.『快樂兒童』POLI 停車場組合3~5歲適合, 汽車道路組, 媽媽 ...

『快樂兒童』POLI 停車場組合3~5歲適合, 汽車道路組, 媽媽放鬆聖品,連假育嬰用品 ... 秒發盒裝啵樂樂pororo小企鵝軌道樂園電動過山車火車軌道車燈光音樂DIY手工大號 ... 於 shopee.tw -

#45.台北‧圓山兒童育樂中心- 睡天使醒惡魔成長日誌 - Zi 字媒體

怪怪,還真是這樣,從承德路進去沒三百公尺,就看到一堵可愛的大牆。 停車呢?找車位?別擔心 ... 於 zi.media -

#46.花博圓山停車場- 交通指南 - 訂房優惠報報

花博公園圓山地下停車場,由民族西路玉門街口,計時收費30元/時、當日最高停車費300元 ... 圓山飯店室內停車場 花博公園流行館停車 承德橋下停車場 兒童育樂中心停車場 ... 於 twagoda.com -

#47.20140315_台北市兒童育樂中心 - a198的甲蟲部落格

今天難得陽光露臉於是帶小孩去之前重新開張的台北兒童育樂中心,雖然他旁邊有小型停車場但還是決定坐捷運去,到圓山站2號出口往圓山飯店方向走就會看到。 於 a198.pixnet.net -

#48.高雄市設置孕婦及育有六歲以下兒童者停車位之公共停車場一覽表

四維停車場. 苓雅區苓雅一路226號. (四維行政中心對面). 高雄市政府交通局. 16. 2. 鳳山行政中心西側停車場. 鳳山區光復路二段132號西. 側. 高雄市政府交通局. 於 www.tbkc.gov.tw -

#49.圓山帝寶|熱銷九成,珍稀推出高層景觀戶,劍潭捷運300米

「圓山帝寶」24層全棟SRC地標,承德官道第一排,串連台北車站雙子星特區、天母生活圈,正對圓山40萬坪樹海、雙河美景,李天鐸建築+愛山林建設+達欣工程. 於 thegrandpalace.jsl.com.tw -

#50.台北市中山區、圓山風景區-壹、劍潭山親山步道起點 - 隨意窩

叁、圓山聯誼會登山口-圓山休閒站-劍潭山親山步道800公尺打印台 ... 路右停車場:劍潭公園往圓山大飯店出口 ... 02分鐘:圓山育樂中心,路右往劍潭山登山口 於 blog.xuite.net -

#51.【圓山保齡球館停車場】資訊整理& 圓山保齡球館相關消息

開箱Keychron K10 / K8 無線機械鍵盤,鋁合金機屬機身質感加倍 · 【上海世博會】非洲聯合館。 · Facebook · [台北]保齡球初體驗與入門教學:圓山育樂中心- 安迪連碎碎念 · 【 ... 於 easylife.tw -

#52.交通資訊 - 兒童新樂園

網頁功能. 列印內容[另開新視窗]; 注音. ::: 大眾運輸 · 開車資訊 · 停車場資訊 ... 捷運芝山站出口1, →, 公車轉乘站, →, 兒樂1號線(平日停駛), →, 兒童新樂園 ... 於 www.tcap.taipei -

#53.兒童育樂中心平面停車場- 愛台北市政雲服務 | 蘋果健康咬一口

總汽車...總汽車位:88. 地址:玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁. 概況:為橋下停車場,計有91個小型車停位. 費率:計時30元/時,全程以半小時計費。 於 1applehealth.com -

#54.承德橋下停車場周辺の駐車場(1ページ目) | NAVITIME Travel

兒童育樂中心平面停車場: 台北市中山區玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁: 駐車場: 承德橋下停車場から約435m先. 三腳渡平面停車場: 台北市士林區劍潭抽水站堤外: 駐車場 ... 於 travel.navitime.com -

#55.Air-Gene彈翻健身育樂中心停車資訊彙整 - 滿分的旅遊札記

旅行台中,原來還能有不一樣的新玩法AirGene空氣基因彈翻健身育樂中心是個親子熱點佔地500坪的彈跳床育樂中心,好玩又能放電呀AirGene空氣基因六大場 ... 於 fullfenblog.tw -

#56.2013粉紅健走嘉年華叮嚀篇 - 運動筆記

本次的活動路線從捷運圓山站旁的花博圓山廣場,沿花博流行館、原民風味 ... 或是位於玉門敦煌路口北側的兒童育樂中心停車場(兒童育樂中心出入口)。 於 running.biji.co -

#57.兒童育樂中心停車場- Parking - 玉門街與敦煌路口 - Yelp

兒童育樂中心停車場in 中山區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what's great and not so great in 中山區and ... 於 www.yelp.com -

#58.中信停車有限公司圓山停車場

中信停車有限公司圓山停車場,統編:26322625,營業地址:臺北市中山區玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁,狀態:停業以外之非營業中,資本額:0,總公司統編:12716780, ... 於 sub.twincn.com -

#59.圓山.病臉陪笑臉(Tony的自然人文旅記第0067篇)

踏出停車場,走在中山北路上,才發覺這附近的景緻已改觀。美術館旁闢出大片的公園,而中山足球場與圓山兒童育樂中心之間也變成「圓山公園」,整片草地,視野遼闊。 於 www.tonyhuang39.com -

#60.市立兒童育樂中心停車場附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

使用Trip.com 查看市立兒童育樂中心停車場附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分,搜尋市立兒童育樂中心停車場附近便宜飯店。在Trip.com 訂房台北住宿飯店, ... 於 tc.trip.com -

#61.迎燈節兒育中心停車場將管制| 台灣英文新聞 - Taiwan News

台北市停車管理工程處指出,「2014台北燈節在花博」將於7日在花博圓山公園與美術公園登場,考量燈節活動將吸引大批參觀人潮,兒童育樂中心平面停車場 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#62.兒童育樂中心平面停車場 - 愛台北市政雲服務

發布機關:臺北市停車管理工程處. 發布日期:2022-02-21 00:00:00. 總汽車位:88. 地址:玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁. 概況:為橋下停車場,計有91個小型車停位. 於 cloud.taipei -

#63.回憶兒時歡樂點滴北市圓山自然景觀公園開放 - 台灣好新聞

圓山 自然景觀公園,保留了乘載許多人夢想的摩天輪,雖然已經不能乘坐了, ... 並改名為兒童育樂中心,但民眾依然習慣稱之為兒童樂園,直至1986年圓山 ... 於 www.taiwanhot.net -

#64.停車場查詢-國雲停車泊車趣Parc!Here

請選擇地點/停車場名稱來快速搜尋或直接瀏覽下方詳細資訊。 停車場類別為搜尋必 ... 兒童育樂中心平面停車場, 台北市中山區玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁, 無, 平面. 於 www.parchere.com -

#65.臺北市都市計畫書

除調整現有臺北轉運站、臺北西站及圓山轉運站部分國道客運路線 ... 臺北車站等市中心,或經東西向民族東路轉接建國高架道路、. 於 60-249-167-226.hinet-ip.hinet.net -

#66.回憶兒時歡樂點滴北市圓山自然景觀公園開放 - 奇摩新聞

公園處處長陳榮興表示,圓山兒童樂園在不斷地擴建後,面積增至9.8公頃,並改名為兒童育樂中心,但民眾依然習慣稱之為兒童樂園,直至1986年圓山動物園 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#67.臺北市停車資訊導引系統PDA版

瀏覽人次:4836463, 資料日期: 111年03月08日. 新加入停車場: 億光大樓停車場、便利停車場大安地政事務所站、台灣聯通光華商場停車場、至誠平面停車場 ... 於 tpis.pma.gov.tw -

#68.台北燈節主燈「蛇斑斑」亮相最長燈海幸福點燈 - 旅遊王 ...

2013台北燈節於2月21日至3月3日首度移師花博「美術及圓山公園」園區舉行, ... 庫倫街(玉門街-承德路):全日禁止路邊臨時停車○ 兒童育樂中心停車場: ... 於 www.travelking.com.tw -

#69.兒童育樂中心平面停車場 - 停車大聲公!

停車 大聲公. 兒童育樂中心平面停車場. 台北市中山區玉門街敦煌路口兒童育樂中心. See this content immediately after install. 於 tn29.app.link -

#70.臺北市立兒童育樂中心:遊樂世界- 撲克馬在網路城邦- udn部落格

「臺北市立兒童育樂中心」位於台北市中山區,佔地約9.8公頃,是全台灣最早的兒童樂園。目前分為三大區域包括昨日世界、明日世界及遊樂世界。 於 blog.udn.com -

#71.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中山區的碰碰車? - Moovit

捷運圓山站(圓山轉運站) Mrt Yuanshan Station(Yuanshan Transfer ... 2022, 士林區行政中心(基河) Shilin Administration Center(Jihe), 路線預覽. 於 moovitapp.com -

#72.交通位置 - 臺北市立美術館

若由國道一號圓山交流道下(松江路出口),右轉民族東路行至海霸王餐廳,再右轉中山北路三段行至中山橋前,看到台北故事館,右手邊即為美術館。 本館停車場暫停開放, ... 於 www.tfam.museum -

#73.百齡橋旁、至誠及中山北路3段55巷等4處平面停車場委託國雲 ...

(四)中山北路3段55巷平面停車場:小型車59格(含身心障礙專用停車位2格),位於臺北市中山區中山北路3段55巷。 二、委託經營之各停車場收費標準: (一)兒童育樂中心平面 ... 於 www.dot.gov.taipei -

#74.圓山大廈:臺北市士林區承德路四段| 社區介紹 - 好房網

走路只需要5-10分鐘3.附近有正在興建的劍潭活動中心裡面有立體停車場.撞球室.與育樂室.前港萬坪公園走路只需要10分鐘即可到.前港公園裡有游泳池.有 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#75.自行開車 - 醫學圖書館- 國立臺灣大學

國道1 號:由中山高南下→下圓山交流道→建國北路高架橋→建國高架橋仁愛路出口下交流 ... (2) 臺北市青少年育樂中心地下停車場(臺北市仁愛路一段17號:每小時30元。 於 ntuml.mc.ntu.edu.tw -

#76.圓山兒童樂園之「昨日世界」 - 濠叔隨筆

民國八十年(1991),新增園地建設完成,兒童樂園正式更名為「台北市立兒童育樂中心」,全區分為「昨日世界」、「明日世界」及「遊樂世界」三大區域,. 於 howardhu.pixnet.net -

#77.台北賞花∥ 香水百合,在花博公園圓山園區,怒放飄香 - 初心小格

兒童育樂中心與爭豔館之間的圓山園區,緊鄰捷運淡水線圓山站,賞花人潮,遊客如織。 22. 「美麗○花海○出航」:透過竹編魚群的意象,表現圓 ... 於 sinea100.pixnet.net -

#78.「兒育中心停車場」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「兒育中心停車場」相關資訊整理- 兒童育樂中心平面停車場. 聯絡電話:2455-1299. 地址:玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁. 營業時間:00:00:00~23:59:59. 於 lovekhc.com -

#79.捷運圓山站X親子|| 台北市兒童育樂中心即日起"門票免費"消磨 ...

也是沒有到最底,也就停住了!! 只是這個免費的大溜滑梯. 小孩是玩得很開心唷!! 只是要媽媽牽 ... 於 fashionmom.tw -

#80.元/月

交通:開車:步行2分鐘至大龍國小停車場,停車方便。 ... 休閒綠地:附近有孔廟、保安宮花園、花博園區、圓山兒童育樂中心、台北市立美術館、公園、大龍國小等,人文 ... 於 www.591.com.tw -

#81.天閣酒店台北劍潭

停車場. 無法預約:住宿場所設有私人停車設施((免費))。 路邊停車; 無障礙停車 ... 8,0 公里. 兒童育樂中心. 9,0 公里 ... 捷運圓山站地鐵. 1,3 公里. 於 www.sniffhotels.com -

#82.[台北]保齡球初體驗與入門教學:圓山育樂中心 - 安迪連碎碎念

保齡球初體驗:圓山育樂中心保齡球場. 保齡球,. 一種由持球者使球旋轉前進,. 目標是延著球道擊倒十個球瓶的運動。 從來沒有認真的玩過一次. 於 blog.andylain.com -

#83.【圓山育樂中心】[台北]保齡球初體驗與入門教... +1 | 健康跟著走

圓山育樂中心 :[台北]保齡球初體驗與入門教...,2018年2月5日—保齡球初體驗:圓山育樂中心保齡球場.保齡球,.一種由持球者使球旋轉前進,.目標是延著球道擊倒十個球瓶 ... 於 tag.todohealth.com -

#84.燈節明登場圓山站擬過站不停 - 自由時報

... 捷運會視人潮狀況,採圓山站過站不停、並機動增加列車班次; ... 另外,鄰近會場的兒童育樂中心平面停車場每天下午五點到晚間十二點「只出不 ... 於 news.ltn.com.tw -

#85.臺北故事館> 臺北市 - 交通部觀光局

臺北故事館位於圓山地區,起造於1914年,為一棟英國都鐸式建築。 ... 兒童育樂中心平面停車場(直線距離0.35公里) ... 捷運劍潭站旅遊服務中心(直線距離1.31公里). 於 www.taiwan.net.tw -

#86.110 年林務局春節期間森林育樂場域免費接駁車一覽表

110 年林務局春節期間森林育樂場域免費接駁車一覽表 ... 山腳-圓山-圓山橋- ... 服務中心. 04-25951214. 免費. 阿里山國家. 森林遊樂區. 區外免費接駁車:. 於 m.coa.gov.tw -

#87.「逆風」公益大步走暨青少年就業力探索博覽會 - 樂活報名網

停車 資訊. 花博公園圓山停車場:民族西路玉門街口,105格,30元/小時。 兒童育樂中心 ... 於 lohasnet.tw -

#88.美麗圓山- 承德路三段 - 永慶房仲網

永慶房仲網提供最新台北市大同區美麗圓山實價登錄、成交行情、美麗圓山待售房屋,及美麗圓山 ... 休閒/公園綠地: 北有有台北市立美術館,美術公園,台北兒童育樂中心, ... 於 community.yungching.com.tw -

#89.交通指南

花博公園圓山地下停車場,由民族西路玉門街口,計時收費30元/時、當日最高停車費300元。 ... 兒童育樂中心平面停車場:右轉玉門街至敦煌路入口旁。 美術館停車場:中山 ... 於 2016.creativexpo.tw -

#90.109 年職場融合教育訓練交通資訊

國道1 號:下圓山交流道(23.2K),北向有二次出口循建國北路, ... 地點:高雄軟體園區會議中心 ... 停車資訊:勞工育樂中心備有停車場可供停車。 於 info.tcu.edu.tw -

#91.【玩樂.台北】台北市兒童育樂中心尋找兒時歡樂的回憶~姐也 ...

有一天看到了兒童樂園即將熄燈的新聞,內心深處突然破了好大一個洞! 兒童樂園,台北市兒童育樂中心,圓山. 那個地方可是充滿我童年時期美好的回憶啊! 於 snoopyblog.com -

#92.中信停車有限公司圓山停車場 - OPENGOVTW

中信停車有限公司圓山停車場統一編號為26322625. 所在地為臺北市中山區玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁。 於 opengovtw.com -

#93.財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店 - 1111人力銀行

圓山...|宴會廚二廚、高雄圓山大飯店養護組養護技術員、企劃行銷專員、總機 ... 西廚廚助、客房部門服務中心行李員、工程部門-電器室技術員、訂房員、訂宴部訂宴員、 ... 於 www.1111.com.tw -

#94.圓山育樂中心停車場的推薦與評價, 網紅們這樣回答

圓山育樂中心停車場 的推薦與評價,的和這樣回答,找圓山育樂中心停車場在的就來探訪台灣國家公園與自然風景區,有網紅們這樣回答. 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#95.【外拍】台北兒童育樂中心,失望的重建?

於是,來到這個,由兒童樂園改建的「兒童育樂中心」。說實在,這個地方, ... 或許,市府希望大家停到中山足球場,但,為了一個停車位,排隊排了近40幾分, 於 goodness0983.pixnet.net -

#96.圓山兒童育樂中心停車場 - Mapio.net

圓山 兒童育樂中心停車場 ... 中山高速公路(Jhongshan Freeway) 承德路三段(Chengde Rd. Sec. 3) Keelung River Left Bank Cycleway 玉門街(Yumen St.) ... 於 mapio.net -

#97.Author Archives: [email protected] - 麗陽商場 ...

主題樂園臺北市兒童新樂園前身為圓山的臺北市立兒童育樂中心,為打造一座兼具教育、休閒遊憩與文化功能的都會型親子… Parner · By [email protected] 19 10 ... 於 liveyoung.com.tw -

#98.台北燈節點亮圓山搭乘大眾運輸賞燈經濟又省時 - 臺北旅遊網

為因應大量賞燈人潮,燈節期間花博圓山公園周邊配合實施交通及停車管制, ... 時至24時禁止汽機車進入(大客車除外);原兒童育樂中心停車場平日19時. 於 www.travel.taipei