基隆美展2021的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦施春茂寫的 黃庭堅行草三帖解析 可以從中找到所需的評價。

另外網站基隆嬰幼兒借閱證美展作品「徬徨少年時」當卡面 - 僑務電子報也說明:基隆市府自2019年起推出新生兒閱讀禮袋,最大特色為發行當年度限定嬰幼兒閱讀借閱證,今年從「2021基隆美展」中挑選西方媒材類優選獎作品「徬徨少年時」作為卡面。

國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班 陳永賢所指導 黃翰柏的 錄像藝術與新媒體裝置《無以為界》系列作品創作論述 (2021),提出基隆美展2021關鍵因素是什麼,來自於地方、空間、場域、錄像藝術、新媒體裝置藝術。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 蔡幸芝所指導 詹話字的 策展典範的轉移?文化平權趨勢下當代藝術的策展思維與實踐 (2021),提出因為有 策展、策展人、文化平權、當代藝術、藝術博物館的重點而找出了 基隆美展2021的解答。

最後網站文稿頁面 - 國立彰化師範大學美術學系則補充:2021 基隆美展 簡章. 一、宗旨:推行全民美育,培育藝術創作人才,提升美術創作風氣及水準。 二、辦理單位: 指導單位:基隆市政府. 主辦單位:基隆市文化局. 三、參賽資格:.

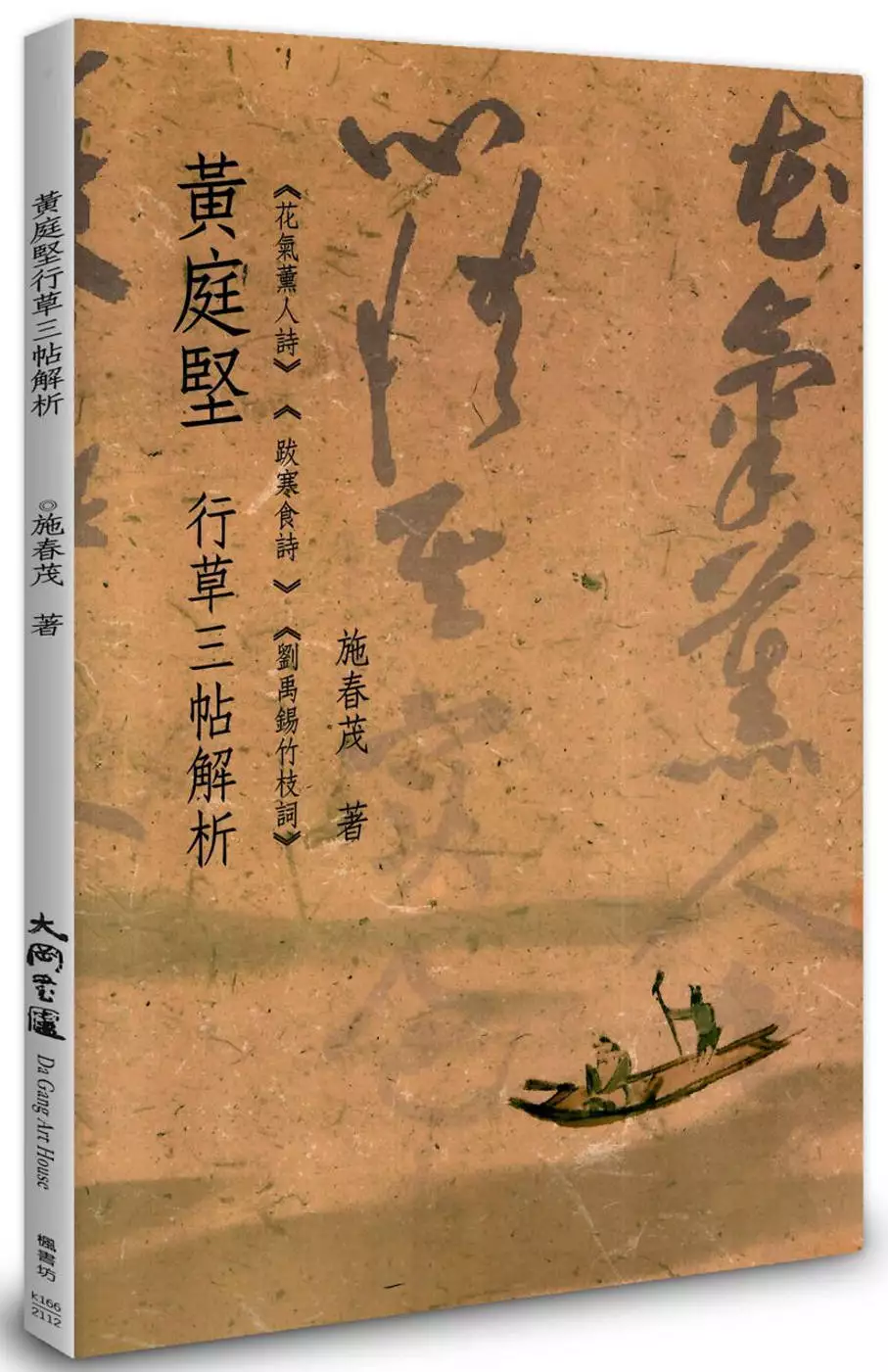

黃庭堅行草三帖解析

為了解決基隆美展2021 的問題,作者施春茂 這樣論述:

本書仔細辨讀黃庭堅筆法的細微變化, 從其書學淵源、主張、書論闡釋,到最後圖解知名的三帖代表作, 進入黃庭堅在人生轉折所體悟出的書道世界。 清朱和羹有言: 「結體之功在學力,而用筆之妙關性靈 。」 臨摹的關鍵在於筆法,而筆法關乎性靈, 仔細辨讀黃庭堅的筆法,會發現其書法強調字形結構的奇特、 打破字間的界限,使線條和節奏變化更加強烈, 這與他畢生仕途際遇、師承書學淵源有極大關係。 黃庭堅以宋代周越為師,後受顏真卿、懷素、楊凝式等人影響, 見焦山《瘞鶴銘》大受啟發,其草書不僅承接了旭素的優點, 筆法及結構更加奇險化,整個書法史上

,無疑是獨具個人魅力的行草大家。 此書分二部分: 第一部分為一到四章,介紹黃庭堅生平和書論見解, 意欲建立「知人論世」、「溯源觀變」的基本概念, 快速掌握其書法特色。 第二部分為五到七章,提供 (一)有效的學習訣竅:大量使用圖解方式解構分析黃庭堅及其他名家的書法技巧,迅速把握學習重點。 (二)延伸式的學習:凡在作品中出現的字,若有其他名家有不同的書寫方式,亦加以系統性的整理、比較分析,找出異同。 (三)行草書的通用規則:從書法的基本點畫、字體結構及通篇作品的章法來學習,說明行草書一般通用的法則,對未來自運能力有極大幫助。 黃庭堅傳世書跡相當多,此書收錄

具代表性且較易入手的《花氣薰人詩》、《跋寒食詩》、《劉禹錫竹枝詞》,按學習難易編排,希望幫助讀者掌握學習之鑰,書藝層次更上層樓。 本書特色 ◎大量圖解黃庭堅及其他名家的書法技巧,使書學者一目了然,迅速掌握學習重點。 ◎作品中出現的字,若有其他名家不同的書寫方式,亦加以系統性整理,比較黃與其他書家異同之處。 ◎說明書法的通用規則,從基本點畫、字體結構到通篇章法,無論書習何種字體,皆打下全面性的基礎。

錄像藝術與新媒體裝置《無以為界》系列作品創作論述

為了解決基隆美展2021 的問題,作者黃翰柏 這樣論述:

本創作論文以自身周遭地景觀察及對於地理誌的研究,運用藝術創作方式,試圖對人類在居住環境與文化地景做出提問,並關注於社會議題面向。《無以為界》系列作品包括〈遊蕩通道〉、〈連續的斷裂〉、〈消失的水平線〉、〈船岸渠道〉與〈碎裂的藍圖〉等子題作品,內容以城市地景與水域地景作為形象素材,創作媒材則以錄像藝術、新媒體裝置方式呈現,藉由創作實踐過程,重新反思城市空間、文化地景與人的關係。本創作研究方法乃透過文獻分析、質性研究、田野調查、創作實踐、展覽呈現與回饋意見等探討及分析,進行文化地景的歸納梳理。特別是對於地方、空間、場域等概念的重新詮釋,連結至整體的創作核心,試圖將文化地景之去疆界化、去中心化概念,

彰顯人類自我控制體系下邊界的游移狀態。創作研究發現,透過錄像藝術與新媒體裝置之媒材特性,對於臺灣文化地景重新詮釋,跳脫既有的框架、賦予在地視覺翻轉意涵,深具意義。整體而言,《無以為界》系列作品參加多次公開展覽並獲得獎項,包括:2018基隆市文化局「基隆美展」攝影與新媒體類第一名、2020臺南市政府文化局「台南新藝獎」得主、2020國立臺灣美術館「藝術跨域創作案」、2021桃園市政府文化局「桃源美展」攝影與錄像類第一名、2021文化部「Made In Taiwan—新人推薦特區」得主、正取等肯定,以及2022新苑藝術「無以為界—黃翰柏個展」。在此創作基礎下,希冀植基於錄像藝術與新媒體裝置創作研究

,未來將持續耕耘並嘗試更多元表現手法,深入研究文化地景之藝術創作領域。

策展典範的轉移?文化平權趨勢下當代藝術的策展思維與實踐

為了解決基隆美展2021 的問題,作者詹話字 這樣論述:

當代博物館的專業工作從重視物件轉移至關注觀眾,而現今文化平權成為普世價值則加深館方對於多元觀眾需求的探索。本研究目的為當代藝術策展思維在文化平權的概念下的發展與轉換,企圖聚焦在藝術機構面向當中,具有重要影響及核心功能的策展人角色,如何在策展的過程當中,將文化平權概念藉由展覽策劃過程的思維與實踐操作,融入當代藝術展覽當中,透過將多元觀眾的需求納入思考,展現具體可能的文化平權展示方式,落實真正的文化平權,並促進社會的共融。 本研究企圖將文化平權理念的推動加入當代藝術策展思維中,採用文獻分析法及參與觀察法進行研究工作。一方面透過梳理國內外文獻關於文化平權概念的演變、觀眾特性,以及觀察

現今文化平權於藝術博物館內相關法令施行與行動,理解現下文化平權於藝術博物館中的推動現況;另一方面,則從當代藝術展覽策劃生產脈絡,論析其中核心元素——策展人的角色特質、職能轉變,以及與館方、藝術家及觀眾之間的關係。經由上述分析內容,進一步從當代藝術的展覽與作品特質出發,透過三個具有文化平權概念推動下誕生的當代藝術展覽及活動案例,嘗試解析若將文化平權的發生向前推進至展覽籌備之初,透過策展人角色的特性,及與上述三者之間的動態關係,思考其推動落實文化平權之必要性與可行性。 研究發現透過「體驗轉向」的策展思維,策展人、藝術家與工作團隊於展覽策劃過程當中運用「創造性近用」理念,將有效促進多元觀眾於藝

術博物館內的多感官體驗,獲致良好的博物館經驗。而透過具有文化平權思維展覽的實踐,藝術博物館將能夠成功落實文化平權信念,使之於館內推動形成常態化,致使多元觀眾皆能自主、自由、自在地參觀藝術展覽。同時,研究顯示文化平權於藝術博物館中參觀體驗的落實,不僅嘉惠少數群體,而是對所有博物館的參觀者皆能因此受益。文化平權的推動工作並非一蹴可幾,但透過本研究中的展覽案例,可窺見其創造典範轉移之可能。

想知道基隆美展2021更多一定要看下面主題

基隆美展2021的網路口碑排行榜

-

#1.基隆市活動2021 - 2021全台活動資訊網

2021 全台活動資訊網,基隆最新活動,2020基隆潮境海灣節,基隆活動2020,2021 兵役梯次,基隆市政府活動,基隆活動訊息,基隆年度活動,基隆活動2020 11月. 於 activity.iwiki.tw -

#2.攝 影 比 賽 訊 息 - 人間福報

2021基隆美展 攝影類日期:即日起~09/10 首獎:10萬元洽詢:02-24224170分機319 ▽2021臺灣銀行藝術祭攝影季徵件日期:即日起~09/10 首獎:15萬元洽 ... 於 www.merit-times.com -

#3.基隆嬰幼兒借閱證美展作品「徬徨少年時」當卡面 - 僑務電子報

基隆市府自2019年起推出新生兒閱讀禮袋,最大特色為發行當年度限定嬰幼兒閱讀借閱證,今年從「2021基隆美展」中挑選西方媒材類優選獎作品「徬徨少年時」作為卡面。 於 ocacnews.net -

#4.文稿頁面 - 國立彰化師範大學美術學系

2021 基隆美展 簡章. 一、宗旨:推行全民美育,培育藝術創作人才,提升美術創作風氣及水準。 二、辦理單位: 指導單位:基隆市政府. 主辦單位:基隆市文化局. 三、參賽資格:. 於 artwww.ncue.edu.tw -

#5.賀—東華大學藝創系全孝翎同學入圍2021基隆美展複賽!

國立東華大學藝術創意產業學系111級畢製團隊「唯為藝」的全孝翎同學,新系列攝影作品〈我要買〉10月7日通過2021基隆美展初審作業,從攝影與新媒體藝術 ... 於 easttaiwan.news -

#6.璞玉發光-全國藝術行銷活動線上展覽-荒島還有花|曾冠雄

2014 基隆美展 第一名. 2014 雅逸寫實新銳獎 第二名. 2014 聯邦新人獎 入選. 2013 中國文化大學美術系系展 第一名. 2013 國泰世華新世紀潛力畫展 評審獎. 展 歷. 2021 ... 於 artlightonline.nhclac.gov.tw -

#7.借書證也是藝術品!美展作品帶著走 - 華語熱點

基隆市文化局今(6)日公佈2021年限定版的新生兒借閱證卡面,特別選用「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎作品《雨過天晴》作為卡面,祝福雨港基隆的 ... 於 happytify.cc -

#8.基隆美展基隆美展頒獎 - Tbtky

「2020基隆美展」頒獎典禮於二十四日(星期六)在基隆文化中心大廳隆重舉行,基隆 ... 6/1/2021 · 基隆市文化局今(6)日公布2021年限定版的新生兒借閱證卡面,特別 ... 於 www.elisatekit.co -

#9.基隆美展45名得獎名單出爐 - 奇摩新聞

記者吳翊慈∕基隆報導由基隆市文化局舉辦的「二0二一基隆美展」,歷經兩個月的激烈競爭後,近日公布得獎名單 ... 2021年12月14日 ·2 分鐘(閱讀時間). 於 tw.tech.yahoo.com -

#10.「2021基隆美展」初審通過名單

「2021基隆美展」分別於110年10月4日、10月6日、10月7日完成三類別之初審作業,計入選作品45件,包含東方媒材類、西方媒材類、攝影與新媒體類各15件,入選 ... 於 www.klccab.gov.tw -

#11.基隆市文化局

「2021基隆美展」得獎名單出爐囉! 2021-11-05. 基隆社造聯合成果展線上看展!歡迎「在基隆 ... 於 www.klccab.gov.tw -

#13.借書證也是藝術品!美展作品帶著走 - OPENPOINT

基隆市文化局昨(6)日公布2021年限定版的新生兒借閱證卡面,特別選用「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎作品《雨過天晴》作為卡面,祝福雨港基隆的 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#14.基隆市文化局:【107年基隆美展徵件】初審收件2018/06/01 ...

「107年基隆美展」徵件 一、參賽資格: (一)中華民國國籍之藝術創作者,均得以個人方式參賽。 (二)參賽作品須為105年以後(含105年)之創作,且未曾在公開徵選競賽… 於 artemperor.tw -

#15.展覽< 最新消息< 公布欄< 臺中市政府文化局

主旨:基隆市文化局辦理「2019基隆美展」請踴躍參賽! 說明: 一、初審收件日期自108年5月20日起至108年6月10日止。 二、活動相關訊息請詳基隆文化局 ... 於 www.culture.taichung.gov.tw -

#16.「書藝之極莫過惠風」陳欽忠教授書法展,展現墨海浩瀚生活 ...

精深書法、熱愛騁馳於墨海的陳教授曾獲2006年《台灣藝術經典大系》百年書法50名人榜、第49屆中國文藝獎章,並擔任全國性指標美展評審委員,並應各項 ... 於 www.peopo.org -

#17.「2021基隆美展」徵件

「2021基隆美展」徵件. 一、宗旨:推行全民美育,培育藝術創作人才,提升美術創作風氣及水準。 二、辦理單位:. 指導單位:基隆市政府. 於 www.klccab.gov.tw -

#18.105 年全國美展得獎名單

分享中華民國參加國際識字年紀念2021年第十五屆亞洲兒童繪畫日記比賽獲獎名冊11 ... 「基隆美展」以擴大文化交流,提高基隆美術能見度之策略,自96年開放全國徵件,以 ... 於 goinupaffariesport.it -

#19.全國美展得獎名單

110年全國美展新媒體藝術類金牌獎-_胡縉祥〈動態陣列_矩陣版〉. ... 各類組別的佳作獎項,堪稱全國最大基隆市文化局舉辦的「2021基隆美展」,歷經2個 ... 於 addictions-amc-responsables.fr -

#20.2021 年– 第3 頁

恭賀本系博士生李映蓉榮獲「2021基隆美展」攝影與新媒體藝術類:基隆獎 · 2021-11-17 · 最新消息 / 榮譽榜 ... 於 www.art.ntnu.edu.tw -

#21.2021-9月北台縣市藝文快遞

徵件方式:詳情請逕至基隆市文化局網站(https://www.klccab.gov.tw/新聞及公告/公告/2021基隆美展)下載使用表格。 電話:02-24224170#319 視覺藝術科張小姐. 於 epaper.mlc.gov.tw -

#22.「2020基隆美展」徵件- 政府機關活動 - 台電綠網

「2020基隆美展」徵件. 主辦單位:基隆市文化局. 時間:109年07月06日(一) 到109年07月27日(一). 時段:00:00~23:00. 活動縣市:全國. 活動地點:全國 ... 於 greennet.taipower.com.tw -

#23.一年一度的「#2021基隆美展」徵件預告📣📣 分為 ...

一年一度的「#2021基隆美展」徵件預告 分為1️⃣東方媒材(含水墨、膠彩、書法、篆刻) 2️⃣西方媒材(含水彩、油畫、複合媒材) 3️⃣攝影與新媒體藝術收件時間從8 ... 於 ne-np.facebook.com -

#24.「公告」2021新竹美展徵件活動得獎名單 - hchcc.gov.tw

2021 新竹美展得獎名單 本屆各類得獎名單如下: 水墨膠彩類竹塹獎:趙美玲范天送紀念獎:陳宛吟優選:陳宛吟、謝梅英、張亞蓁、張登科佳作:劉育妏、 ... 於 www.hchcc.gov.tw -

#25.基隆美展徵件總獎金75萬元 - 真晨報

2021 -08-09. 基隆文化局為鼓勵藝術創作,推行全民美育,每年舉辦的基隆美展都獲得踴躍投件。今年因應疫情及基隆市文化中心整建工程,徵件時程較晚,不過今年得獎作品, ... 於 5550555.com -

#26.藝文活動查詢結果

3, ~ 2020/09/30 17:00, 基隆第二屆城市劇場行動-一鏡到底影像素材徵件, 基隆市, 基隆文化中心 基隆市中正區信一路181號 ; 4, ~ 2021/09/10 17:00, 「2021基隆美展」徵件 ... 於 event.moc.gov.tw -

#27.活動剪影 - 國立臺南大學藝術學院

學生得獎及成果作品. 視覺藝術與設計學系盧玢諭同學榮獲「2020基隆美展」西方媒材類佳作第三名:「樓梯間呼吸」. 作品「樓梯間呼吸」. 於 www.cpva.nutn.edu.tw -

#28.2021基隆美展徵件總獎金達75萬於新美術館展示 - 聯合報

2021基隆 美8月20日開始徵件,總獎金達75萬元,今年因應疫情及基隆市文化中心整建工程,徵件時程較晚,不過今年得獎作品... 於 udn.com -

#29.本系學士班三年級凃緗檥榮獲「2021年基隆美展」東方媒材類

「2021基隆美展」業於110年11月12日下午5時完成複審作業,經過評審幾番篩選,激烈的角逐後,勝出的作品分別有東方媒材類15件,西方媒材類15件,攝影與新 ... 於 finearts.ntcu.edu.tw -

#30.基隆教育局

基隆市政府教育處課程教學科有關本市國民教育輔導團國小英語輔導小組辦理中正區、 ... 基隆潮藝術; 基隆美展; 鷄籠中元祭; 向大師致敬; 藝術進區; 基隆城市劇場行動; ... 於 3004202223.marestauriedili.it -

#31.2021基隆美展得獎名單出爐折射出台灣當代美術樣貌

基隆市文化局舉辦的「2021基隆美展」,歷經兩個月的激烈競爭後,近日公布得獎名單。評審委員們以專業客觀、謹慎公正的態度,順利選出包含東方媒材、 ... 於 www.ettoday.net -

#32.基隆推出年度限定嬰幼兒借閱證結合藝術創作獲迴響 - 工商時報

文化局今年挑選「2021基隆美展」西方媒材類優選獎作品《徬徨少年時》作為卡面,希望在基隆出生的新生兒,都能堅持夢想、活出自我。 於 ctee.com.tw -

#33.2021 美麗基隆影片/攝影創作比賽 ‧ Beautiful Keelung

為了持續宣導基隆觀光旅遊、在地文化特色、人文藝術及地方文史活動,以充實公用頻道內容及推廣市民近用為前提,鼓勵市民及外縣市朋友將關於基隆的地方人文藝術、名勝 ... 於 www.beautiful-keelung.tw -

#34.基隆美展– 2021美展 - Singalos

基隆美展 – 2021美展 ... 基隆美展頒獎典禮24日在文化中心登場,基隆市長林右昌指出,基隆美展每年都有約400件的優秀作品,從世界各地投遞前來競爭,今年獲獎作品46件,其中還 ... 於 www.singalosicpot.co -

#35.美展比賽– 2021美展– Kozyoff

「2021基隆美展」徵件一、宗旨推行全民美育,培育藝術創作人才,提升美術創作風氣及水準。 二、辦理單位指導單位基隆市政府主辦單位,基隆市文化局三、 ... 於 www.kozyoffcl.co -

#36.基隆美展徵件總獎金75萬元| 生活| 中央社CNA

基隆市府舉辦「2021基隆美展」,徵選類別包含東方媒材、西方媒材及攝影與新媒體藝術,收件時間從20日起至9月10日,總獎金達新台幣75萬元, ... 於 www.cna.com.tw -

#37.基隆美展 - 民生好報

「2020基隆美展」頒獎典禮今(24)日在基隆文化中心大廳隆重舉行,基隆市長林右昌親自出席表達祝賀,肯定大家透過藝術為大家打開一扇窗,也刺激城市的 ... 於 17news.net -

#38.許文昌同學參加基隆美展表現優異 - 玄奘大學

2021.11.18( 週四. ) 玄奘大學藝術院碩士班康興隆同學. 參加:2021基隆美展—東方媒材類. 榮獲:佳作. 作品 ... 於 www.hcu.edu.tw -

#39.基隆市文化局「2020基隆美展」徵件簡章 - 東海大學創意設計暨 ...

基隆市文化局「2020基隆美展」徵件簡章 ... 一、參賽資格:. (一)中華民國國籍之藝術創作者,均得以個人方式參賽。 (二)參賽作品須為107年以後(含107年)之 ... 於 facd.thu.edu.tw -

#40.「2021基隆美展」高額獎金徵稿中 - 視傳媒

基隆文化局「2021基隆美展」獎金額度高參與者眾,目前徵稿中,歡迎全國愛好藝文的朋友一起來共襄盛舉。 文化局長陳靜萍提到 ... 於 nvns.net -

#41.借閱證也是藝術品!「基隆美展得獎作品」讓您隨身帶著走

基隆市文化局今(6)日公布2021年限定版的新生兒借閱證卡面,特別選用「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎作品《雨過天晴》作為卡面,祝福雨港基隆的 ... 於 www.nownews.com -

#42.漆彩體現東方生活美學臺中文學館展出陳永興漆藝作品 - 台灣電報

台北地方新聞A台北新聞 · 台中地方新聞B台中新聞 · 基隆地方新聞C基隆新聞 ... 與推廣,曾榮獲第二屆臺中市工藝師,作品更曾獲臺灣全省美展57、60屆 ... 於 enn.tw -

#43.2021基隆美展藝術創作熱列徵件中總獎金75萬元 - 天天要聞

基隆年度藝文盛事「2021基隆美展」徵件進行中。爲鼓勵藝術創作,推行全民美育,基隆市政府文化局每年舉辦基隆美展,今年從8月20日至9月10日歡迎全國藝術創作菁英踊躍投 ... 於 tw.bg3.co -

#44.基隆市文化局徵才

三、參賽資格: (一)中華民國國籍之藝術創作者,均得以個人方式參賽。 最新消息及公告. 北台八縣市藝文活動. 「2021基隆美展」徵件. 日期:110-08-18. 於 noclegi-karpacz.com.pl -

#45.基隆美展45名得獎題材貼近常民生活

基隆市文化局舉辦的「2021基隆美展」,歷經2個月的激烈競爭後,近日公布得獎名單。評審委員們以專業客觀、謹慎公正的態度,三大類共45名得獎作品, ... 於 news.ltn.com.tw -

#46.借閱證就是藝術品基隆限定!盼新生兒美感從小紮根 - 蘋果日報

今年特別挑選「2021基隆美展」西方媒材類優選獎作品《徬徨少年時》作為卡面,讓冰冷的借閱證搖身一變成為藝術品,希望在基隆出生的新生兒,都能堅持 ... 於 tw.appledaily.com -

#47.基隆市文化局 - 點子秀

2021基隆美展 收件時間:自110年8月20日至110年9月10日,以郵戳為憑。 「基隆獎」:1名,頒發獎金新台幣10萬元(須扣繳10%稅金)、獎狀及作品專輯3冊。 於 news.idea-show.com -

#48.黃上育 - The Bridge Art 藝術與空間的橋樑

2021 110 基隆美展西方媒材類入選 25屆桃城美展西畫類優選 2020 19屆全國百號油畫入選 展覽 2021 私人他人8人聯展群島藝術園區台中 2020 黃上育個展右舍咖啡彰化. 於 www.tba.tw -

#49.基隆美展的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW

基隆美展 在「107年基隆美展」攝影與新媒體藝術類佳作的評價; 基隆美展在賀!東華大學藝創系全孝翎同學入圍2021基隆美展複賽的評價 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#50.2021 基隆美展初審通過名單、基隆美展得獎作品 - 房產建案 ...

2021 基隆美展 初審通過名單在PTT/mobile01評價與討論, 提供基隆美展得獎作品、基隆美展2022、全國學生美展2021就來房產建案資訊懶人包,有最完整2021 基隆美展初審通過 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#51.狂賀2020基隆美展畫室學員榮獲【基隆獎】首獎 - 亞霏美術 ...

狂賀【2020基隆美展獲首獎】 恭喜亞霏美術高階創作班學員-朱慧芬|國立臺灣師範大學美術創作碩士| 榮獲2020年基隆美展西方媒材類(含水彩、油畫、複合媒 ... 於 www.yafeiart.com.tw -

#52.借閱證就是藝術品基隆新生兒限定 - Tvbs新聞

今年特別挑選「2021基隆美展」西方媒材類優選獎作品《徬徨少年時》作為卡面,讓冰冷的借閱證搖身一變成為藝術品望在基隆出生的新生兒,都能堅持夢想、 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#53.RE:【情報】2021攝影大賽@攝影交流板哈啦板 - 巴哈姆特

2021基隆美展 記得版上有人PO過基隆的相關照片大概是對基隆有愛提供訊息. 於 forum.gamer.com.tw -

#54.基隆美展45名得獎名單出爐| 中華日報

2021 -12-14. 由基隆市文化局舉辦的「二○二一基隆美展」,歷經兩個月的激烈競爭後,近日公布得獎名單。(基隆市文化局提供). 記者吳翊慈∕基隆報導. 由基隆市文化局舉辦 ... 於 www.cdns.com.tw -

#55.2021基隆美展徵件中總獎金達75萬- 寶島

基隆市政府為鼓勵美術創作的傳承與創新,長期舉辦「基隆美展」,每年吸引數百名來自全台各地不同領域、不同年齡層的創作者參加,文化局表示, ... 於 www.chinatimes.com -

#56.基隆美展徵件開跑總獎金75萬- A10 北基宜花新聞- 20210810

基隆年度藝文盛事「2021基隆美展」是歷史最悠久的指標性視覺藝術競賽,市府透過公開徵件比賽,打造良性競爭的藝術交流平台,遴選優秀的作品參與展出, ... 於 reader.turnnewsapp.com -

#57.【校外競賽】2021基隆美展 - 書畫藝術學系

【校外競賽】2021基隆美展. 東方媒材類. 優選:張簡可筠. 西方媒材類. 佳作:王怡文(校友). 附件檔案:「2021基隆美展」得獎名單. 於 cart.ntua.edu.tw -

#58.「2021基隆美展」得獎名單出爐囉!

「2021基隆美展」業於110年11月12日下午5時完成複審作業,經過評審幾番篩選,激烈的角逐後,勝出的作品分別有東方媒材類15件,西方媒材類15件,攝影與 ... 於 www.klccab.gov.tw -

#59.110學年度全國學生美術比賽基隆市初賽報名網站

書法部分,有入選作品也暫時不退。 各校退件清冊. update 2021-10-17 18:21:24. article 繳件 ... 於 sup.kl.edu.tw -

#60.基隆美展徵件總獎金75萬元| 中央社 - 新頭殼Newtalk

(中央社記者王朝鈺基隆9日電)基隆市府舉辦「2021基隆美展」,徵選類別包含東方媒材、西方媒材及攝影與新媒體藝術,收件時間從20日起至9月10日, ... 於 newtalk.tw -

#61.2021 基隆美展簡章

2021 基隆美展 簡章. 一、宗旨:推行全民美育,培育藝術創作人才,提升美術創作風氣及水準。 二、辦理單位:. 指導單位:基隆市政府. 主辦單位:基隆市文化局. 於 www.klccab.gov.tw -

#62.基隆市文化局 - GPI 政府出版品資訊網

2021基隆美展 · 出版單位:基隆市文化局 · 作/編/譯者:陳靜萍主編 · GPN:1011002069 · 出版/創刊日期:2021-12 · 價格:315. 於 gpi.culture.tw -

#63.賀!東華大學藝創系全孝翎同學入圍2021基隆美展複賽

國立東華大學藝術創意產業學系111級畢製團隊「唯為藝」的全孝翎同學,新系列攝影作品〈我要買〉於10月7日通過2021基隆美展之初審作業,從攝影與新媒體 ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#64.基隆嬰幼兒借閱證美展作品「徬徨少年時」當卡面 - HiNet生活誌

(中央社記者王朝鈺基隆12日電)基隆市府自2019年起推出新生兒閱讀禮袋, ... 去年則選用基隆美展基隆獎作品「雨過天晴」,今年再度由「2021基隆 ... 於 times.hinet.net -

#65.2019基隆美展得獎作品專輯 - 蝦皮購物

2019基隆美展得獎作品專輯購買2019基隆美展得獎作品專輯. ... My棉麻短褲女夏2021新款寬鬆運動休閒大碼高腰家居學生a字闊腿短褲1013. 於 shopee.tw -

#66.基隆美展徵件總獎金75萬元-生活新聞

(中央社記者王朝鈺基隆9日電)基隆市府舉辦「2021基隆美展」,徵選類別包含東方媒材、西方媒材及攝影與新媒體藝術,收件時間從20日起至9月10日, ... 於 news.sina.com.tw -

#67.公告 - 基隆市文化局

電話:(02)2422-4170 傳真:(02)2428-7811. 基隆市文化局版權所有All rights reserved. 更新日期:2021-07-16 瀏覽人次:2707195 人. 於 www.klccab.gov.tw