境外面談國家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬寧寫的 無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放 和AndreiTarkovsky的 雕刻時光:時間.記憶.夢境──塔可夫斯基談創作美學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和漫遊者文化所出版 。

國立臺北大學 法律學系法律專業組 徐慧怡所指導 申孝慈的 論婚姻制度下女性之法律地位-以我國涉外越南籍配偶婚姻案件為中心 (2020),提出境外面談國家關鍵因素是什麼,來自於婚姻制度、父權體制、女性法律地位、女性主義、國際私法、移民法制、婚姻移民。

而第二篇論文逢甲大學 財經法律研究所 林孟玲所指導 陳威仲的 論跨國同性伴侶在臺灣之婚姻準據法 -以涉外民事法律適用法第四十六條修正為例 (2020),提出因為有 同性婚姻、跨國同性伴侶、涉外婚姻、涉外民事法律適用法的重點而找出了 境外面談國家的解答。

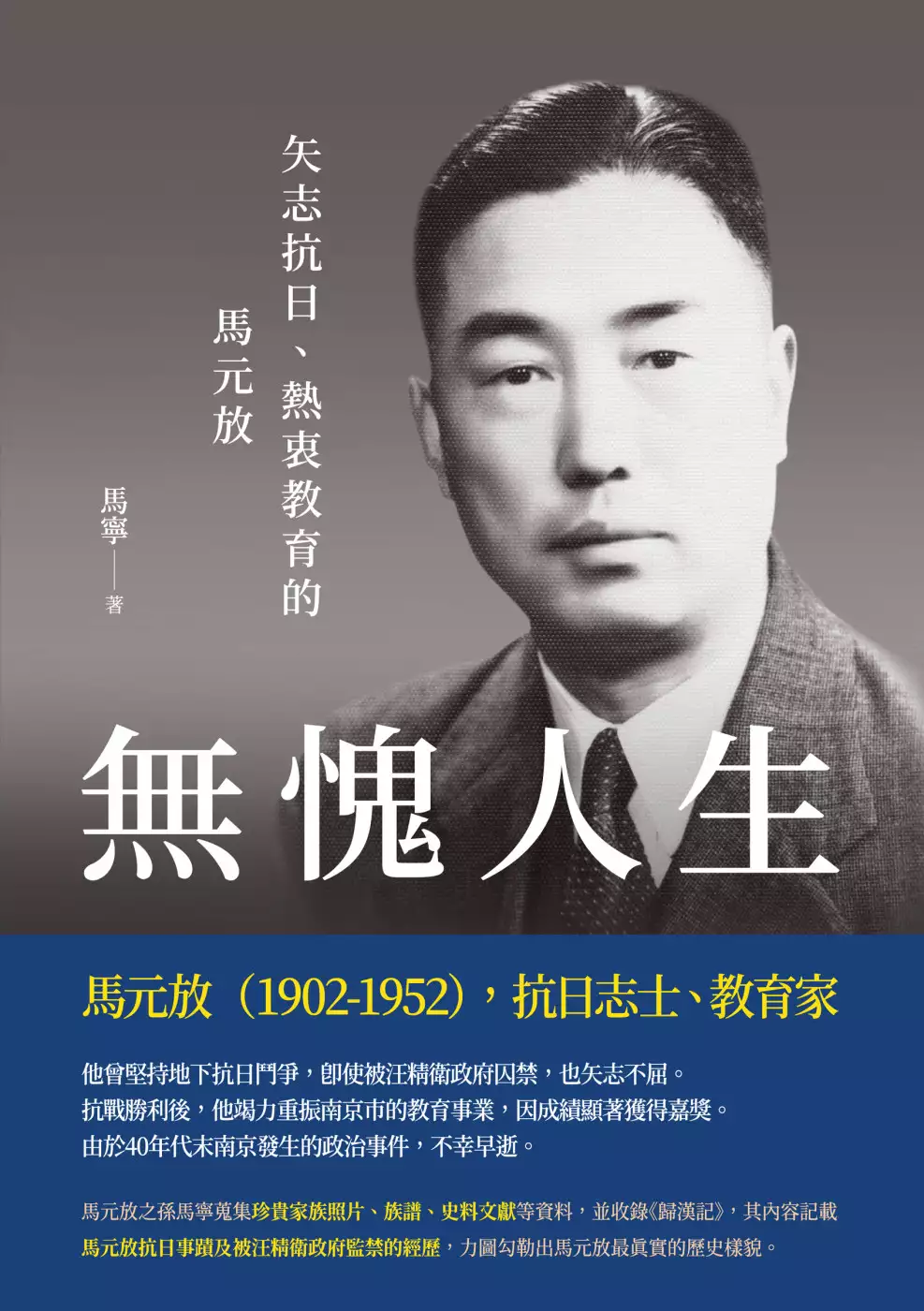

無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放

為了解決境外面談國家 的問題,作者馬寧 這樣論述:

「我是早已抱定了一死的決心,和敵偽奮鬥到底,要使敵偽知道國中並非無人。」──馬元放 1902年出生於江蘇省武進縣的馬元放,在中國國民黨中擔任諸多要職。抗日戰爭時期,領導江蘇省國民黨黨務系統的地下抗日鬥爭。後遭出賣,被汪精衛政府逮捕羈押三年餘,但他始終堅貞不屈;抗戰勝利後,他當選為國民黨中央執行委員,後被任命為南京市副市長兼教育局局長,推行實施多項政策,例如:搶救學荒、制定教育發展草案、培養穩定師資、提高教學品質等,成功重振戰後南京市的教育事業。 國共內戰後,他放棄赴臺,居留上海。因1946年南京「下關事件」及1947年南京「五二〇」、「六二」學生運動之政治事

件,於50年代初離世。然而,他真的有罪嗎?根據檔案文獻中承載的歷史真相,本書將揭示馬元放的真實人生。 作者馬寧是馬元放之孫,為還原馬元放真正的歷史樣貌,曾前往中國第二歷史檔案館、江蘇省及南京市檔案館、南京上海等地圖書館,甚至在2013年來到臺灣,走訪臺北的中央研究院近代史研究所、國史館、中國國民黨中央文化傳播委員會黨史館、圖書館、武進同鄉會。此外,還拜訪了海峽兩岸瞭解馬元放的先輩與學者。本書不但是馬元放的個人傳記,也體現民國建都南京之初期市政建設、江蘇省抗戰教育,以及抗戰勝利後南京教育的部分歷史片段。 另外,本書亦收錄馬元放於1944年出版的《歸漢記》,並特別新增注釋。該書回憶其在

抗日期間,被汪精衛政府監禁在看守所、感化院的經歷,以及在敵後工作的種種情況。《歸漢記》不僅可作為珍貴的抗戰史料,也具有一定的文學藝術價值。 本書特色 ★馬元放之孫馬寧根據珍貴家族照片、族譜及往返兩岸各地檔案館、圖書館與同鄉會蒐羅之資料,完整呈現馬元放的一生。 ★書中收錄1944年馬元放的作品《歸漢記》(特邀南京師範大學徐克謙教授作注)。

境外面談國家進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

論婚姻制度下女性之法律地位-以我國涉外越南籍配偶婚姻案件為中心

為了解決境外面談國家 的問題,作者申孝慈 這樣論述:

婚姻制度之設計與女性之法律地位間,具有緊密牽連關係;法律與社會思想之間,因社會思想變遷而牽動法律之改變;我國父權體制之法社會思想,在儒家之「禮」規範制約下,法律、道德、習俗交互融合一體,剝奪婦女在婚姻家庭中應有之平等權利。女性主義者主張制定性別平等之相關法案,對於傳統父權社會之法律體系形成一股挑戰力量,臺灣婦女團體亦受此國際社會思潮影響,推動民法親屬篇修法,以提升女性在婚姻法上之法律地位。涉外越南婚姻移民女性在我國社會面臨不對稱婚姻關係、社會支持網絡薄弱、生活適應困難等處境,亟需國家透過移民政策與相關措施介入,使其融入臺灣社會。探究越南籍配偶婚姻案件,在我婚姻制度下之法律地位問題,必須從歷史

、文化、法律、政策等不同面向思考,才能探究其真實原貌。跨國移民婚姻除制度面因素外,在法律層次方面,越南籍跨國婚姻移民如欲進臺灣境內,依據我國法律完成結婚程序時,第一個法律障就是必須通過外交部駐外機構之境外「依親結婚」面談,這種針對東南亞等特定國家實施「境外結婚面談制度」是國家力量透過各種法令規定,介入家庭私密領域,形成跨國婚姻被國家監控之婚姻關係,對新移民家庭外籍配偶及其子女造成影響,值得關切。本文蒐集我國婚姻制度、女性主義、國際私法、移民法制、婚姻移民理論等相關資料採取:(一)邏輯-歷史研究法(logical-historical method):依據相關教科書、專論、期刊、學位論文等文獻資

料,以客觀角度對文件內容進行系統性之歸納、整理分析,期能全面且精準地鑑別和掌握本文研究議題之現象,並對於研究問題有客觀上基本之認識;(二)法律釋義學(Legal Hermeneutics),從法律釋義學觀點,「法律」是一種詮釋的、權利之概念,涉及我們對於「法律」應該是什麼?以及對於法律這種制度或著國家運用公權力範圍這件事情的想法與態度,討論越南籍婦女我國現行法移民法制之架構及其不足之處。本文第一章為緒論;第二章探討我國社會體制中之主要核心思想--父權思想、並從父權思想下建立之父權體制出發,論述法與父權社會思想密切牽連之婚姻制度、婦女在臺灣家族法發展過程中之法律地位,以及晚近女性主義思想帶動婦女

運動,倡議性別意識、男女平權之法律改革過程;第三章討論跨國婚姻涉訟有關之涉外婚姻事件管轄權與準據法問題;第四章為涉外越南籍配偶之婚姻案件分析;第五章檢討我國跨國婚姻移民法制;第六章結論。研究建議:(一)外交部針對東南亞等特定國家實施「境外結婚面談」,隨者時空環境變遷,容有適時檢討之必要,以符合憲法保障人權之要求。(二)強化法院審理涉外事件之論述能力,是為結論。

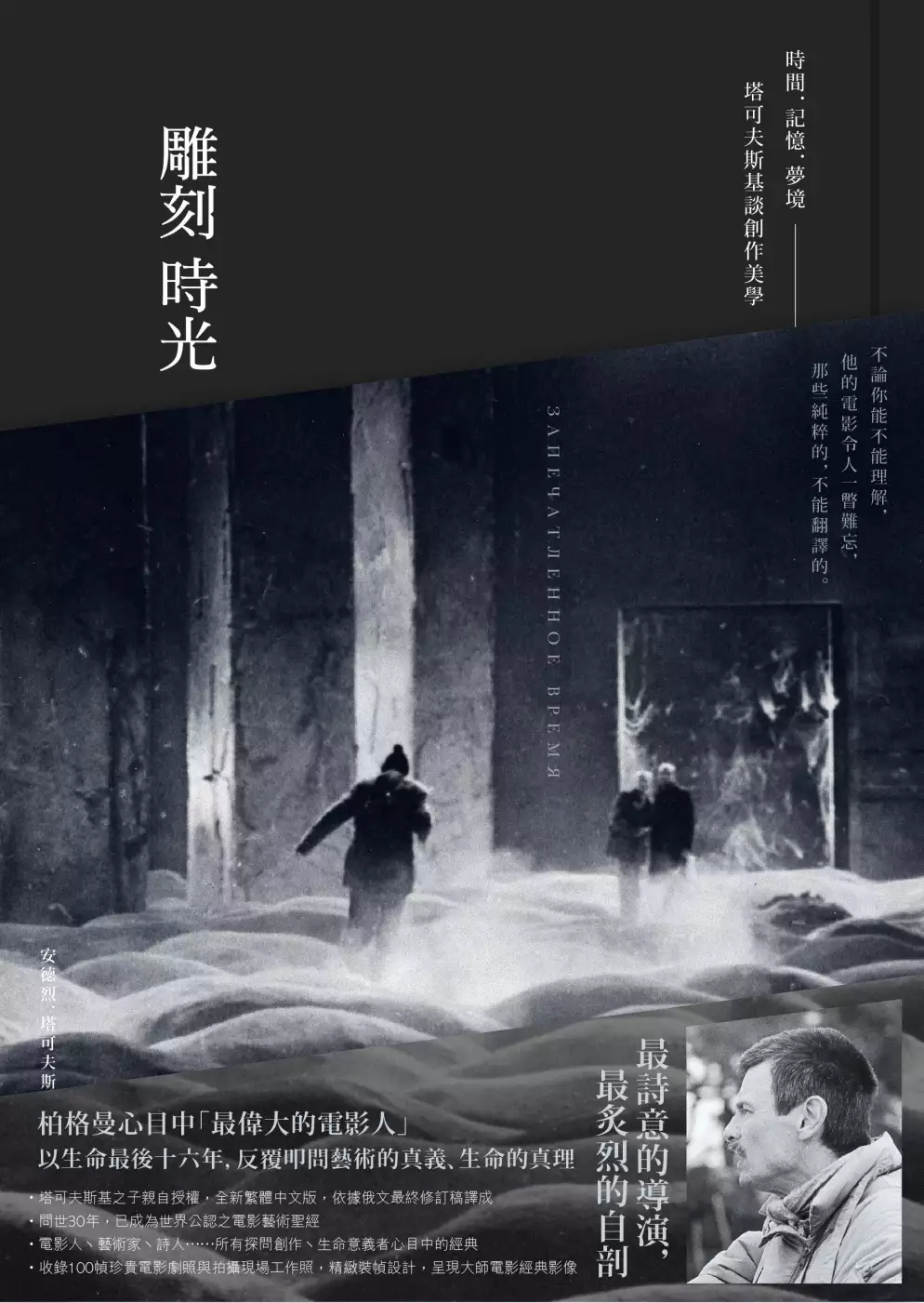

雕刻時光:時間.記憶.夢境──塔可夫斯基談創作美學

為了解決境外面談國家 的問題,作者AndreiTarkovsky 這樣論述:

不論你能不能理解,他的電影令人一瞥難忘, 那些純粹的,不能翻譯的。 ◎塔可夫斯基之子親自授權,全新繁體中文版,依據俄文最終修訂稿譯成 ◎問世30年,已成為世界公認之電影藝術聖經 ◎電影人、藝術家、詩人⋯⋯所有探問創作、生命意義者心目中的經典 ◎收錄100幀珍貴電影劇照與拍攝現場工作照,精緻裝幀設計,呈現大師電影經典影像 藝術為何存在?誰需要它?當真有人需要它嗎? 安德烈.塔可夫斯基: 「電影最吸引我的地方,就是其中蘊含詩意關係,或者詩的邏輯。我認為,它最符合電影這種真實且抒情的藝術類別。無論如何,我喜愛詩意邏輯,更甚於以情節發展順序的直線邏輯建構形象

的傳統戲劇。在我看來,詩意邏輯更接近思維發展規律。也就是說,比起傳統的戲劇邏輯,它更接近生活本身。」 「初看塔可夫斯基的電影,宛如一個奇蹟。 驀然間,我感覺自己彷彿佇立在一扇門前,卻始終不得那扇門的鑰匙。那是我一直渴望進入的房間,他卻能自由漫步其中。我因此受到鼓舞與激勵:終於有人展現了我長久以來希望表達卻不知如何體現的境界。 對我來說,塔可夫斯基是最偉大的電影人。他創造了嶄新、忠於電影本性的語言,捕捉生命一如鏡像,一如夢境。」 ──柏格曼(Ingmar Bergman),瑞典電影大師 「從80年代第一次看塔可夫斯基的電影以來,我就在思考關於他的主題。我喜歡《飛向太空》、

《鄉愁》、《鏡子》、《潛行者》和《犧牲》中人物緩步行走的場景和聲音。雨和水聲在塔可夫斯基電影的主題中經常是非常重要的⋯⋯塔可夫斯基、布列松、柏格曼——他們的電影大多非常緩慢,而且沒有過度表達,有許多空間讓你更加深入電影語言和故事情節中。」──坂本龍一,日本音樂大師 「《伊凡的少年時代》是我看過最美的電影之一。」──沙特(Jean-Paul Sartre),法國存在主義哲學家 自第一部長片《伊凡的少年時代》於1962年獲得威尼斯影展金獅獎後,塔可夫斯基便以其獨特又詩意的視覺風格,征服了全世界的觀眾。 終其一生,塔可夫斯基只拍了七部長片,卻已足以令他被尊為自愛森斯坦(Sergei

Mikhailovich Eisenstein)以來最重要也最著名的俄國導演。法國哲學家沙特力抗媒體評論,專文為他的《伊凡的少年時代》辯護,奇士勞斯基(Krzysztof Kieslowski)稱其電影影響了他的創作,瑞典電影大師柏格曼更力尊塔可夫斯基為最偉大的電影人。 塔可夫斯基的電影語言,是為傳達人類精神境界所獨創的詩性敘事,呈現幽沉如夢的氛圍。大量的長鏡頭與緩慢的推軌鏡頭,鏡頭平均長度達一分鐘以上,與當代盛行的蒙太奇剪接方式背道而馳,雖對習慣主流電影節奏的觀眾形成障礙,卻感動了世界上無數熱愛電影藝術的觀眾。 論者以為他的電影作品延續了十九世紀俄國文學傳統,雖有無數評論家試圖

解讀塔可夫斯基深層的內在視野,卻總探觸不到他的真實面。 為此,塔可夫斯基在生前提筆寫下《雕刻時光》一書,自剖個人的藝術觀,細述其創作生涯始末、心中的永恆追求,以及身為藝術家絕不可能妥協的信念。在本書中,我們可以看到塔可夫斯基有如電影藝術的苦行僧,拒絕向違背自己信念的世界妥協,真誠披露其電影生涯的心路歷程,公開包括《伊凡的少年時代》、《安德烈.盧布列夫》、《飛向太空》、《鏡子》、《潛行者》、《鄉愁》、《犧牲》七部長篇作品及兩部短片的創作歷程、美學思維、對時間與生命的哲思,以及影像創作的理想與可能性。 全新繁體中文版由其子安德烈.塔可夫斯基二世親自授權,以俄文最終修訂稿為本翻譯而成,並

收錄多幅初版未披露的珍貴影像。對於想探究大師生命與內心世界的電影與藝術愛好者,本書實為不可錯過的珍貴收藏。 【塔可夫斯基精采語錄】 ◎前言__我究竟為誰創作?又為何創作? 創作與認識世界息息相關,人與現實之間因此擁有無數的面向與關連,不能輕忽任何微不足道的嘗試──沿著一條無盡長路去追尋,最終建立對人類生命意義的完整想像。 ◎01__起點──《伊凡的少年時代》 電影最吸引我的地方,就是其中蘊含詩意關係,或者詩的邏輯。我認為,它最符合電影這種真實且抒情的藝術類別。 ◎02__藝術──對理想的渴慕 對精神世界及理想永恆且強烈的渴慕,將人們聚攏於藝術周圍,並且確立了

藝術的存在⋯⋯創作之目的不在確立個體,而是為了服務崇高的普世理念。 ◎03__雕刻時光 電影作者的工作本質究竟為何?姑且將它定義為雕刻時光。就像雕刻家拿起一塊大理石,先在心中勾勒未來作品的線條,再剔除所有多餘的部分,電影工作者拿起一大塊集結眾多生活事實的時間,切除所有不需要的部分,只留下應該成為未來電影元素的東西,也就是應該在電影形象中呈現的部分。 ◎04__使命與命運 電影藝術的誕生,是為了表達生命和宇宙的特殊部分,這件事至今還沒有被理解,也無法以其他藝術體裁表達。 ◎05__電影中的形象 形象並非導演想表達的這種或那種想法,而是一滴水珠映照的整個世界。只用了一

滴水珠! ◎06__尋找觀眾的作者──《安德烈.盧布列夫》 我一方面不刻意討好觀眾,另一方面又惴惴不安地期望電影獲得觀眾的青睞,這二者並不相悖。在這種兼容性當中,我看到藝術家與觀眾關係的本質。這是絕對戲劇化的關係! ◎07__論藝術家的責任 我鮮少思考藝術家所謂絕對的創作自由是什麼。我不懂這種自由的意思──我的看法正好相反:一旦走上創作之路,你就會陷入無數的需求,並受個人任務與藝術命運所禁錮。 ◎08__《鄉愁》之後 拍攝《鄉愁》時,我怎能料到,銀幕上瀰漫的那股濃厚悲愁,將成為自己日後的命運。我怎麼想得到,從今而後,直到生命盡頭,自己也將承受如此重症之苦。

◎09__《犧牲》 《犧牲》徹底反擊當代商業電影。我的電影無意支持或推翻當代思維或生活方式的單一面向;我主要的願望在於提出並揭露生活中最迫切的問題,喚醒觀眾注意已經乾涸的存在泉源。 ◎結語__在追尋藝術之路完善自我 我覺得至關重大的,是探問個人責任,以及是否做好為道德而犧牲的準備⋯⋯我所說的犧牲,是自願為他人服務,是人以愛為名自然接受的唯一存在形式。 致敬推薦 丘光(俄國文學譯者) 伊格言(小說家.詩人) 李幼鸚鵡鵪鶉(影評人) 李泳泉(世新大學廣播電視電影系講師) 沈可尚(導演.台北電影節總監) 臥斧(文字工作者) 耿一偉(臺北藝術節藝術總監)

馬欣(作家) 陳振熒(傳影互動負責人) 陳傳興(學者.藝評家.導演) 黃以曦(影評人) 黃亞歷(導演) 黃建宏(高師大跨藝所副教授兼所長) 楊元鈴(影評人.策展人) 熊宗慧(台大外文系副教授) 聞天祥(影評人、金馬執委會執行長) 蔡康永(作家) 鴻鴻(詩人.導演) 藍祖蔚(影評人 (依姓氏筆劃排序) 「此書仍然是塔可夫斯基藝術理念的核心,甚至有人譽為布列松《電影書寫札記》(1975)以來最具原創性與啟發性的電影思考。⋯⋯這是一本對電影史與電影理論的基進反叛,充滿絕不從俗的藝術見解⋯⋯強調詩意、感性、精神性才是藝術的要義,而非意義指涉或描

繪現實。」──鴻鴻 「2017年見識到塔可夫斯基夫子自道的原著,台灣終於出現了直接從俄文翻譯成中文的《雕刻時光》。譯家鄢定嘉教授為台灣出版界開創了兩個『台灣第一』:一是台灣電影書籍『最先』直接從俄文譯成中文的創舉;一是俄文譯成中文電影書籍譯得『最好』的。塔可夫斯基從文章到電影,在在流露出文學、繪畫、哲學、宗教、社會、歷史、音樂⋯⋯多面向的素養,從鄢教授的譯筆,讓這些優點一覽無遺而又發揚光大。」──李幼鸚鵡鵪鶉 「對比漫遊者出版社的俄文直譯本,才驚訝地發現⋯⋯我原本有疑惑的部分,隨著新譯文而豁然開朗。」──耿一偉 「《雕刻時光》是一本鏗鏘、斷然、科學家的書。在作者眼中,不需要魔

法,不需要曖昧的默契,只要真懂電影,真由本質去善用電影,你就可以改變時間的幅度與流向,就能重塑真實。就能獲得真實。 每張書頁都鏗鏘而精神煥發。凜然,熱切,充分的真理性格。」──黃以曦 「塔可夫斯基通過電影而發展的『精神保存術』,從黃亞歷的《日曜日式散步者》和畢贛的《路邊野餐》在這兩年造成的風潮⋯⋯他的影像手法在時間之流中依然渦流暗藏⋯⋯無疑地,他用自己的生命和電影賭注,讓心力與勞力把自己的思緒和信仰烙印在影片創作上,於是同時以電影的獨特可能性保存了『電影』。⋯⋯所以,什麼是『塔可夫斯基』效應呢?不正是用『詩性』來面對斷然無詩的世界。」──黃建宏

論跨國同性伴侶在臺灣之婚姻準據法 -以涉外民事法律適用法第四十六條修正為例

為了解決境外面談國家 的問題,作者陳威仲 這樣論述:

司法院大法官在2017年5月24日做出釋字第748號解釋,該號解釋指出現行民法未能保障同性二人間結婚之權利違憲,要求相關主管機關應在兩年內修正或制定相關法律保障同性伴侶結婚之權利。歷經了將民法中婚姻的定義限制在一男一女的公投風波後,行政院在2019年2月推出了《司法院釋字第七四八號解釋施行法》草案,並在2019年5月通過,使臺灣在司法院大法官要求的兩年期限內成為亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家。然而,由於我國國民和外籍人士結婚的準據法是《涉外民事法律適用法》第46條,這當中規範到,婚姻之成立,依各該當事人之本國法,這個規定導致我國國民和未立法保障同性婚姻之國家的同性人士,依然無法登記成立婚姻

關係。此外,尚未立法保障同性婚姻的大陸地區(中華人民共和國內地),香港、澳門,使得這個問題更加複雜。本文探討各種跨國同性伴侶在法律上所面臨無法結婚的情形,並藉由從公共秩序之層面、比利時的立法例與各國關於同性婚姻及跨種族婚姻平等的判決之探討,提出具體建議,使得我國的同性婚姻在法律中能夠獲得全面性的保障。