大安路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 我台北,我街道 和ShuChang的 臺北.原來如此都 可以從中找到所需的評價。

另外網站必勝客(大安外送店),02-2325-6630 - 找優惠也說明:必勝客(大安外送店),電話:02-2325-6630,地址:台北市大安區大安路2段47號.

這兩本書分別來自木馬文化 和田園城市所出版 。

國立中山大學 社會學系碩士班 鄭力軒所指導 謝懿慧的 日本料理在台灣的品味分化與文化展演 (2012),提出大安路關鍵因素是什麼,來自於日本料理、品味、消費者、階級、文化展演。

而第二篇論文佛光大學 文化資產與創意學系 陳進傳所指導 郭耀清的 宜蘭縣冬山鄉舊地名與地方發展 (2012),提出因為有 冬山鄉、埤圳、民間信仰、噶瑪蘭族的重點而找出了 大安路的解答。

最後網站壽司美登利則補充:壽司美登利 · 台北大安店台北市大安區大安路一段81號1F · (02)8772-9966.

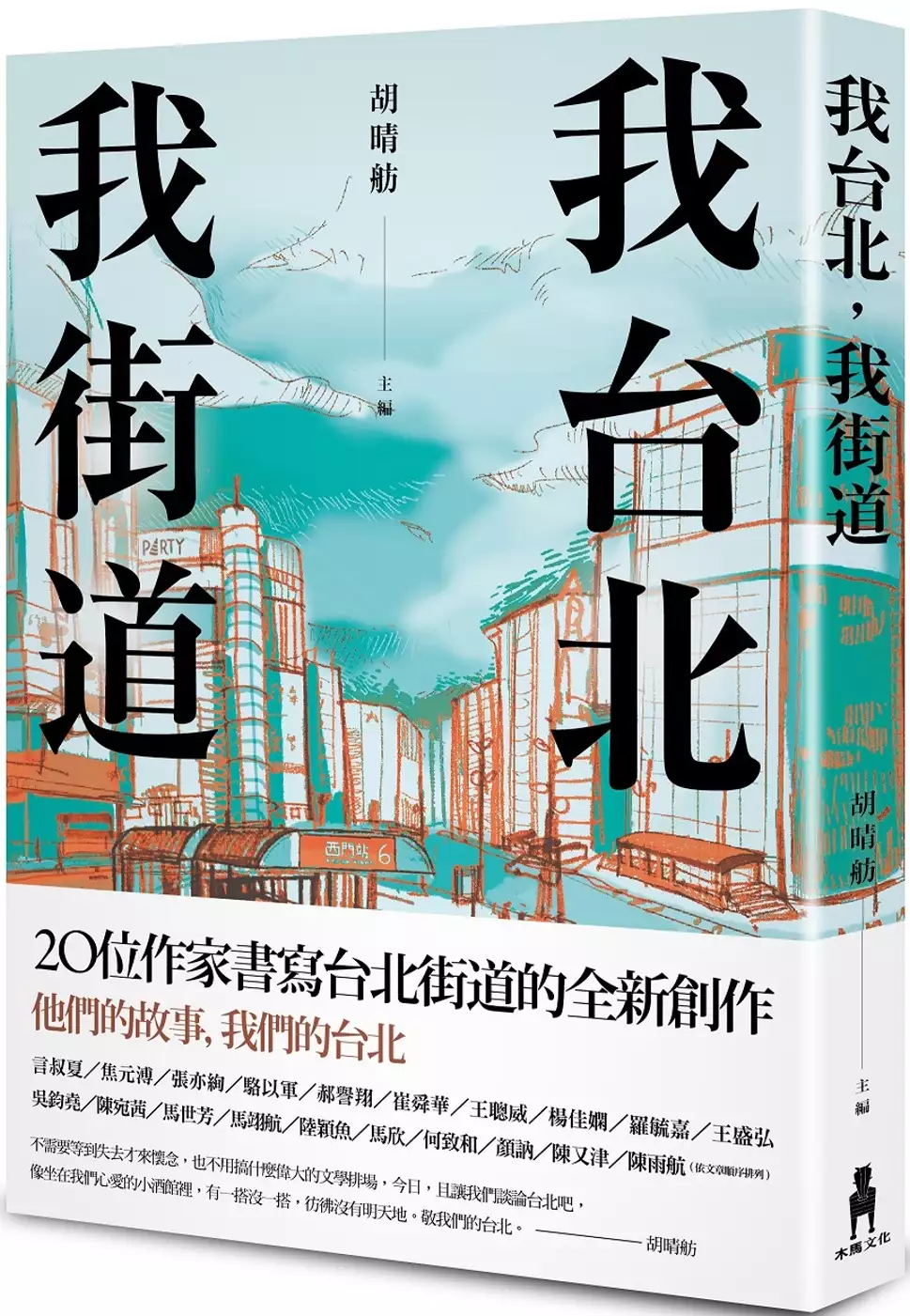

我台北,我街道

為了解決大安路 的問題,作者unknow 這樣論述:

20位作家書寫台北街道的全新創作 他們的故事,我們的台北 不需要等到失去才來懷念,也不用搞什麼偉大的文學排場, 今日,且讓我們談論台北吧,像坐在我們心愛的小酒館裡,有一搭沒一搭,彷彿沒有明天地。敬我們的台北。──胡晴舫 二〇二〇年出版的《我香港,我街道》,既對香港社會深具意義,同時也引發了在台北的我們重新思考台北之於我們的意義。 本書由作家胡晴舫擔任主編,集合不同世代、不同背景的二十位作家的全新創作,他們各自以詩、散文、小說書寫記憶中的台北街道。小說與詩提煉出意象,散文貼近個人記憶與生活,不同文體、長度產生不同的閱讀效果,就像散步每一條街道感受到各自獨特的氛圍。

焦元溥寫消失的羅斯福路唱片行,馬世芳寫來不及參與的麥田咖啡館,張亦絢寫她的木柵路,崔舜華寫她的潮州街,吳鈞堯寫他的重慶南路,何致和寫永遠在他心底流動的西藏路,馬欣寫敦化南路的前世今生,王盛弘、羅毓嘉在這座城市私藏了他們的男孩記憶,郝譽翔在椰林大道度過了她的憂傷青春,以曲折方式學會在台北安置自己的馬翊航、王聰威,更有陸穎魚在台北街頭思念香港,顏訥在往生者帶領下探索她不知道的台北,陳雨航在文章不斷叩問,自己是否是台北人?而被言淑夏形容為春天繼母的台北街道,也有楊佳嫻的236公車呼嘯而過,裡頭住有陳宛茜認識的清朝耆老、陳又津描寫的公娼,以及駱以軍眼中身懷內力的各路高人。除了作家視角,更有來自法國的

攝影師余白,用鏡頭拍攝他安身立命這麼久了的第二個家。閱讀他們的台北,讓我們更深刻了解這座城市。 *本書參與作者 言叔夏/焦元溥/張亦絢/駱以軍/郝譽翔/崔舜華/王聰威/楊佳嫻/羅毓嘉/王盛弘/吳鈞堯/陳宛茜/馬世芳/馬翊航/陸穎魚/馬欣/何致和/顏訥/陳又津/陳雨航 (依文章順序排列) *內文摘句 對某個時期的我而言,台北的許多地方都是空島。島與島中間的街道隱沒在銀河裡,長滿星叢的蔓草。每次抵達那些島,感覺都是划船去的。──言叔夏 若有任意門,我真想回去當年的羅斯福路,再從辛亥路走到公館站牌,看看唱片行裡的老友與論敵。雖然忘不掉,再見一次也很好。──焦元溥 許多

台北我不曾探過,有時還喊不出名字的山林街巷,想想都是往生者帶我去的。──顏訥 我曾與母親興奮地從曾熱鬧的天母西路喝完下午茶,然後坐公車285與許多人到誠品那站下,再信步到老奶奶還在坐店時的「九如」,吃碗道地的餛飩與菜飯,是我與母親曾經最習慣的週末過法。──馬欣 名人推薦 李明璁(社會學家、作家) 郭重興(讀書共和國出版集團社長) 陳柔縉(作家) 詹宏志(作家) 鄧小樺(香港文學館總策展人) 一致推薦(依姓氏筆劃排列) 下次再有人問我是否熱愛這個城市,一如既往我仍會回答説:大概星期二、四、六感到喜歡,但可能星期一、三、五覺得討厭吧。而現在終於可以再多加一句

話了——剩下的禮拜天,我將享受翻讀這樣一本共同書寫台北的絕妙佳作。我城若可愛,此書為明證。然後,每天繼續沈浸自己的街頭巷弄,慢慢散步,好惡相隨;細細感受,千姿百態。──李明璁(社會學家、作家) 因為這本書,我和台北,我生長也將終老於斯的台北又邂逅了一次。沒錯,老台北人如我,在閱讀的當下,又把台北走了一遍,不是地理上的,而是靈魂、心理上的。這幾位作家,有舊識、有新交、也有心儀良久卻未謀面的。其中陳雨航年紀最大,比我還長一歲,真罕見。又津恐怕是最年輕的,卻寫出一篇老得不能再老的故事。 緣分真是難說,一年前誰會想到把這麼多可愛的老中青「台北人」聚在一起。如果不是胡晴舫待過香港那麼一陣子,

如果不是蕙慧求文若渴,這本書怎會問世?如果不是我們不知要怎麼疼、怎麼惜的「台北」的無所不包,他們又怎麼會聚在一起? 多可喜,香港先有了《我香港,我街道》,接著又有了我們的《我台北,我街道》。港、台兩地間文壇的相互牽引,於此也可見一斑。──郭重興(讀書共和國出版集團社長) 胡晴舫說《我台北,我街道》是被《我香港,我街道》系列所激發,作為香港作者感到與有榮焉。城巿與城巿本來相連,而我們在大疫之年來到了阻隔的年代。只有文學與記憶,守護著情感的真實。幾年前一次大選之後,有篇報章的評論說台北已成香港以至華人的精神家園,其立據乃在於此城展現了民主與生活的可能。文學並不擅於諂媚唱好聚眾,而是在書

寫差異之中,一再摸索某些不能到達又不能捨棄的情感交結,成為了自己地方的陌生人後,我們才更學會愛這個地方。本書裡寫到的街道我去過的不及一半,但書中所有作者都是作為香港人的我,非常期待閱讀的作者。我希望在他們筆下讀到台北,就像我想念我在台北,每次夜行滑翔而過,路邊踞坐恍惚對視的街道,我想念它們一如想念自己剪掉的髮。──鄧小樺(香港文學館總策展人)

大安路進入發燒排行的影片

台北市大安區大安路一段95號

https://www.youindrink.com/pages/menu

-

這個頻道放的是阿滴的日常生活紀錄

沒有要談什麼大道理,只是想捕捉生活點滴

想學英文請右轉主頻道 http://youtube.com/rayduenglish

日本料理在台灣的品味分化與文化展演

為了解決大安路 的問題,作者謝懿慧 這樣論述:

日本料理是在台灣數量最多的異國料理,過去的研究中把日本料理視為單一料理型態,而忽略了台灣的日本料理演變出多種的類型,本研究目的在探討戰後日本料理品味分化的型態以及社會意義,筆者以 Bourdieu的品味區隔理論進行分析。採用「深入訪談」與「歷史文獻蒐集」進行探究分析,筆者將台灣的日本料理分成家庭式、高級懷石、自助式吃到飽以及連鎖店四種,並指出不同類型的店家會發展出不同的品味,筆者發現除了連鎖店以及吃到飽,其它型態日本料理都會強調食材為日本進口、廚師的烹飪技巧、以及食器的來源。在口味上,高價的懷石料理強調口味的正統性,相對地平價家庭式日本料理則是強調為「和漢」口味,傾向大眾化。在空間展演上,傳

統家庭式日本料理從空間的佈置、氣氛的打造都會傾向於表現日本文化,突顯與它國料理的不同。但懷石料理或連鎖店的裝潢較有現代化風格,與家庭式有所不同。研究發現不同型態日本料理在打造品味的過程中,會區隔他者並顯現自己的階級地位。

臺北.原來如此

為了解決大安路 的問題,作者ShuChang 這樣論述:

本書特色 在臺北市出生長大,每天在城裡生活、移動的你,真的了解臺北市嗎? 你知道臺北市―― 面積只有香港的四分之一、新加坡的三分之一 三百多年前曾經是座湖 大安區最擁擠,每平方公里將近三萬人 全年多吹東風,風向大致沿基隆河而行 社子島原本真的是座島 信義區的道路為什麼多是「松」字頭? 安和路、大安路、永康街、延吉街都跟水有關 為何臺北市街道名字的方位關係仿若縮小版的中國地圖? 青年公園曾經是機場、高爾夫球場 許多被我們忽略的事,正是形塑這座城的樣貌及生活型態的根本,有了這些基本的認識,我們才能更了解這個城市。 就讓我們從這本小册子

開始吧!

宜蘭縣冬山鄉舊地名與地方發展

為了解決大安路 的問題,作者郭耀清 這樣論述:

「番」、「蕃」,之原意乃指「番屬」、「蕃屬」,出自中原文化大沙文主義。本文引述文獻,不得不沿用「番」或「蕃」字,實無不敬之意,特此申明。 冬山舊名冬瓜山,位於蘭陽平原之東南。為通往蘇澳的孔道,全境大都是平原,寬度由北向西南逐漸縮減,以迄山區。正因和羅東連成一體,成為溪南地區的外圍區域,雖非政治的要地,卻在移墾社會過程中扮演重要腳色。 地名,是自然的歷史產物、生活位置的指標,筆者深入冬山鄉24村作田野調查,找出不少舊地名,惟篇幅所限只舉隅6村。 嘉慶年間,楊廷理舉「力裁業戶」、「三籍分墾」、「加留餘埔」之大纛,擘劃溪南開發。土壤膏肥、地下水豐沛的冬山鄉,劃入工於闢地築圳的客家

人墾地。 探討冬山鄉的舊地名與地方開發與鄉土社會,分析出漢人拓墾集團的形成、拓墾家族與社會、農田水利開發與拓墾、民間信仰與族群分佈、平埔族社群空間地圖之重建與解釋。進而瞭解官方在此競和環境之態度,則知道先民篳路藍縷,以啟山林之艱辛。從而明白冬山鄉在溪南地區開發史上,佔極其重要的角色。 本論文費近一年半時間,從事田野調查、耆老訪談。為加強佐證,附照片440張,除翻拍或借用註明外,餘為筆者個人所拍不再註明。

大安路的網路口碑排行榜

-

#1.達美樂(大安店)的食記、菜單價位 - FonFood瘋美食

達美樂(大安店) (263篇食記) 位於台北市大安區靠近捷運大安站, 地址:台北市大安區大安路一... 電話:(02)... 用餐方式:單點。超值四喜:大$560 / 小$355元。 於 www.fonfood.com -

#2.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去大安區的大安路二段27巷? - Moovit

在大安區, 怎樣搭公共交通去大安路二段27巷. 以下公共交通線路會停靠大安路二段27巷附近. 巴士: 20, 22, 226, 685繞忠義街德行東路, 902, ... 於 moovitapp.com -

#3.必勝客(大安外送店),02-2325-6630 - 找優惠

必勝客(大安外送店),電話:02-2325-6630,地址:台北市大安區大安路2段47號. 於 www.findcoupon.tw -

#4.壽司美登利

壽司美登利 · 台北大安店台北市大安區大安路一段81號1F · (02)8772-9966. 於 www.sushinomidori-tw.com.tw -

#5.【美食】「林記海南雞飯台北大安店」 - 欣傳媒

... 雞飯」 (造訪日期: 2021/10)「林記海南雞飯台北大安店」 台北市東區美食推薦、海南雞飯推薦 林記海南雞飯 台北大安店 地址: 台北市大安區大安路 ... 於 blog.xinmedia.com -

#6.住戶大廈:臺北市大安區大安路一段31巷| 社區介紹 - 好房網

住戶大廈位於臺北市大安區大安路一段31巷。特色:位於東區精華地段,金融業.百貨業商家齊全,鄰近捷運站公車線道及市民大道高架橋,交通四通八達,SOGO統領明曜百貨比鄰機能 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#7.協力香雞排∥ 聽很多人說大安路分店最厲害所以我就來了

就在不遠處,便步行前往嚕! 協力香雞排大安店. 地址:台北市大安區大安路一段31巷. 電話 ... 於 www.esther7.com -

#8.大安路美食-標籤文章彙整。 @周花花

以前還坐在辦公室的時候,很常到台北東區、大安路一帶吃晚餐這裡的美食小吃,對比捷運忠孝復興站附近餐廳,來得相對… Continue Reading ... 於 tenjo.tw -

#9.台北市大安區大安路一段18號(市民大道旁) - 博全婦產科診所

博全婦產科診所~24小時生產服務用心呵護母嬰健康. 於 www.bochuanobs.com.tw -

#10.台北大安店- 菜單 - 十二月粥品• 茶飲• 私房菜

台北大安店- 菜單. 台北大安店菜單欲暸解詳情請點選附件. 觀看菜單 觀看菜單. image. // 台中健行店// 電話:04-2328-9393 地址:台中市西區健行路1041號(金典酒店旁 ... 於 www.12moon.com.tw -

#11.台北市大安區大安路一段2號房價查詢 - 591實價登錄

... 提供分格局查詢,價格更準!大安路一段2號,共0戶,歷史實價登錄共2筆,成交均價85.1萬/坪。找大安路一段2號成交記錄、房價走勢、社區概況,就用591實價登錄2.0。 於 market.591.com.tw -

#12.臺灣土地銀行大安分行 - 金融機構基本資料查詢- 銀行局全球 ...

台北市大安路2段37號1、2樓 · 02-23256266 · 簡素錦 · 2001-04-27 · 收受各種存款辦理放款(原營業執照登載辦理短期、中期及長期放款者,改列本項) 於 www.banking.gov.tw -

#13.絢爛精緻的絕美餐酒館-東區餐廳推薦MAMASANG Taipei - 窩客島

在台北大安東區的巷弄內,有一家極其絢爛的唯美餐 ... MamasangTaipei粉絲團02-2741-2667106台北市大安區大安路一段19巷13號這裡的空間偌大又有氣氛, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#14.台北市大安區大安路一段X號[編號13918678]-大安租屋

台北市大安區大安路一段X號; 月租: 200,000 /月; 押金: 3 個月; 房屋坪數: 78 坪; 類型: 店面; 出租樓層: 1; 電梯: 無; 車位: 無. 於 detail.twhouses.com.tw -

#15.Top 10 大安站附近最佳飯店 - TripAdvisor

大安站附近飯店:查看Tripadvisor 上與台北大安飯店及民宿的旅客評價、真實旅客照片以及飯店房價優惠。 ... 台灣大安台北大安區大安路一段185號10691. 離大安站0.4公里. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#16.台北市大安區大安路一段的房屋出租共有77 筆出租中

台北市大安區大安路一段的房屋出租共有77 筆出租中, 忠孝復興站/大器四房/優質管理,整層住家54坪價格:99800元,黃金東區溫馨忠孝sogo復興3房2廳,分租套房10坪 ... 於 rent.housebe.net -

#17.大安路美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

痞客邦總整理出11則關於大安路美食推薦的食記、特色料理評論、餐廳菜單與美食資訊,提供給決定聚餐、慶生壽星、情侶約會、尾牙、高檔餐廳、平價好吃、素食、吃到飽、 ... 於 www.pixnet.net -

#18.大安路小吃.大安路雞排、劉記傳統美食、謝老三滷味 - 愛吃 ...

話說我在大安路附近混了這麼多年…最常吃的應該就是這三攤:大安路雞排、劉記傳統美食、謝老三滷味上回要推薦雞排給朋友時忽然發現我居然沒寫過這篇 ... 於 aniseblog.tw -

#19.快訊/北市大安區便當店火警!現場濃煙狂竄老闆、員工驚逃

北市大安區大安路一段4日下午發生火警!一間烤肉便當店廚房突然竄出火光,現場傳出陣陣濃煙,情況危急。警消獲報趕抵現場,緊急灑水灌救, ... 於 www.ettoday.net -

#20.臺北光武郵局

... 成立日期 民國60年1月16日; 電話 郵務: (02)2781-6693 儲匯:(02)2721-1634; 傳真 郵務:(02)2773-1424儲匯:(02)2773-1424; 地址 臺北市大安區大安路一段52巷16號 ... 於 www.post.gov.tw -

#21.人从众厚切牛排‧大安店 東區平價牛排館推薦 朋友聚餐好選擇 ...

地址:台北市大安區大安路一段61號2樓○電話:02-2776-3433 ○營業時間:11:00-22:00 ○交通方式:捷運「忠孝復興」站步行約3分鐘人从众厚切牛排,「東. 於 editordiary.pixnet.net -

#22.有飲You in (@youintw2021) • Instagram photos and videos

手握有飲所向無敵 大安店:台北市大安區大安路一段95號 公館店:台北市中正區汀州路三段221號. www.youindrink.com. 客人分享's profile picture. 客人分享. 於 www.instagram.com -

#23.交通方式-台北商旅-大安館Les Suites Taipei Da-An

大眾捷運忠孝復興站3號出口,出站後直行忠孝東路,至大安路一段右轉(可見Bistro98大樓之「98」招牌),往仁愛路方向徒歩5 分左右,經橘色涮涮鍋,左轉進入巷內即可看見 ... 於 www.suitetpe.com -

#24.地點位置 - 安民家庭醫學科診所

忠孝復興捷運站,由東區地下街14號出口上來後,沿大安路步行即可抵達。 公車站牌公車可於頂好市場、忠孝敦化路口站下車。 停車場資訊 https://am-clinic.com/3532/ ... 於 am-clinic.com -

#25.【台北大安】路邊烤肉香氣四溢的巷弄美味串燒 - 辛西亞熱可可

路邊烤肉大安店每天下午五點才開始營業,主要是做上班族與宵夜場,一路營業到半夜才會關門,這裡禁帶外食,且需要提前在官網上預約,本文的最下方有附上路 ... 於 cynthia6808.com -

#26.台北大安店| 北之特樂銀股份有限公司

台灣臺北市(106)大安區大安路二段158號位於大安繁忙市區,方便的交通,店面附近鄰建安國小、大安國中、近成功國宅,讓我們提供快速的服務,我們以社區為中心, ... 於 www.best-loving.com.tw -

#27.[發問] 新莊大安路?樹林大安路? - 看板Shu-Lin - 批踢踢實業坊

上次去黑丸嫩仙草觀光教室(在俊英街巷弄裡),跟小黃司機說從大安路某巷進去, 結果沿路附近的門牌號碼好亂, 明明就是一條大安路,旁邊相鄰幾家店家和 ... 於 www.ptt.cc -

#28.大安路一段157巷公寓 - 窩牛網

建物資料. 名稱:. 大安路一段157巷公寓. 地址:. 台北市大安區大安路1段157巷... 基地面積:. 100.113坪. 總面積:. 414.443坪. 標準單層:. 平方公尺. 使用分區:. 於 snailhouse.com.tw -

#29.大安路租屋資訊- MixRent|2022年4月最新出租物件推薦

大安路 租屋情報及租金行情,共有280筆關於大安路的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#30.大安區便當店廚房火警!濃煙瀰漫街道火勢控制幸未釀傷

今(4)日下午3時許,台北市大安路一段一間便當店,突然冒出大量濃煙,煙霧幾乎瀰漫整個街道,還有黑煙事是從店家的排煙管中不斷冒出,台北市消防局獲 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#31.大安路泰式餐廳『沙瓦迪卡海南雞飯』,評價很高但吃不出特色 ...

大安路 泰式餐廳『沙瓦迪卡海南雞飯』,評價很高但吃不出特色的海南雞. 台北大安路上有一家評價相當高的泰國菜,號稱自己google評價4.4不敗泰國菜, ... 於 dwplay.com.tw -

#32.【台北大安】協力香雞排(大安路專賣店)~東區隱藏版小吃

Feb 06. 2021 08:44. 【台北大安】協力香雞排(大安路專賣店)~東區隱藏版小吃,皮脆肉嫩又多汁的美味雞排. 2592. 創作者介紹. 創作者Whitney 的頭像 社群金點賞徽章. 於 kenwhitney.pixnet.net -

#33.【台北食記】超推! CP值破表大安路鮮肉漢堡店! FA BURGER

這是一間,需要有點運氣才能視覺與味覺同時享受的餐廳為什麼這樣說呢,因為整間店只有將近6個席位,都是吧台式的盯著小鮮肉為你製作鮮肉(這句話懂我 ... 於 donzack7.pixnet.net -

#34.大安路富人區,雙併3房奇貨可居 - 蘋果日報

【特別企劃】名人群聚配上優質的地段環境與居住情境,形成台北市核心地段獨特的「名人巷」特殊現象,您知道台北是最有名的「名人巷」在哪裡嗎?東區大安路 ... 於 tw.appledaily.com -

#35.大安路一段台北市大安區房屋。買屋、購屋、買房子 - 永慶房屋

台北市大安區大安路一段房屋,全部62件,新進物件4件,最新降價22件。買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄首選永慶房仲網,還有買屋注意事項、實價登錄、房貸試算、 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#36.吃。台北大安《協力香雞排大安路專賣店》外皮酥脆肉汁香甜

大安路 快接近市民大道的菜市場藏身了一家 協力香雞排,不是很熟悉的話肯定騎過頭. 2018030901_004.jpg. 他剛好就在全家便利商店和博全婦產科的正 ... 於 yinien777.pixnet.net -

#37.陽明春天・讀蔬會-機能性餐盒|甜點|飲品|綠色選物- 將提供 ...

02-23979989 | 台北市中正區金山南路一段127-2號❚ 讀蔬會(捷運大安站4出口) 02-87721829|台北市大安區大安路一段231號1樓❚ Line@帳號|@ymspring 於 vegetarian-restaurant-43.business.site -

#38.50嵐大安店X 你訂菜單

店家資訊 · gradegradegradegradegrade. 4.7 (80) · 10:00 ~ 22:00 · 02-27041221 · 台北市大安區大安路一段225號 · 可現金、LINE PAY · 現金單筆消費上限$5000 · (非訂餐時間僅 ... 於 order.nidin.shop -

#39.臺北市大安區大安路1段- 台北 - 郵遞區號查詢

查詢臺北市大安區大安路1段郵遞區號(五碼,3+2碼), 臺北市大安區大安路1段. 於 zip5.5432.tw -

#40.樹林大安圖書閱覽室Shulin Daan Reading Room

地址:. 新北市樹林區大安路118-1號 ; 電話:. (02) 2682-4084 ; 休館日期:. 每月最後一個週四、國定假日 ; 自修座位:. 0 ; 閱覽座位:. 72. 於 info.library.ntpc.gov.tw -

#41.台北最浮誇的漢堡,無法一口咬下的霸氣帶骨牛小排漢堡!一份 ...

台北市立聯合醫院仁愛院區旁的大安路一段上,有不少餐廳林立,轉角的Fa Burger,藍白相間,配色清爽浪漫,頗有歐洲氣息,新開幕不久的Fa Burger如店名 ... 於 ireneslife.com -

#42.環境空間 - 壹壹產後護理之家

豪宅品牌永陞建設與產科權威林正宗醫師聯手,於大安路、信義路樞紐,打造全新夢想級產後護理機構。林正宗醫師本人及小兒科醫師聯合巡診,加上長庚、國泰醫院後送醫療 ... 於 one-one.com.tw -

#43.分店資訊台北市大安店 - 年青人眼鏡

台北市大安路一段35號|02-27764740|營業時間:11:00~22:00. 分店理念:. 一直秉持著“服務至上之精神“來面對消費族群,並且產品多樣化的特色也是我們持續努力的方向, ... 於 www.youngman.com.tw -

#44.聯絡我們– 林青穀家庭醫學專科診所

家庭醫學科心臟內科身心精神科 · 連絡電話 02-27317557#0 · 診所地址 台北市大安區大安路1段2-1號 - 大安路與市民大道路口 - 微風廣場對面 · 看診時間 週一至週五 - 早診09:00 ... 於 drlinchingku.com -

#45.沐舍國際飯店臺北市旅館226號 - 合法旅宿

臺北市大安區大安路一段81,81-1號B2-7樓. 飯店簡介. 位於臺北市的旅館. 沐舍國際飯店. 地址, 臺北市大安區大安路一段81,81-1號B2-7樓. 電話, 02-27766599. 於 taiwanstay.net.tw -

#46.瑞安01 - 路線資訊 全國垃圾車清運路線查詢網

清運序 清運點名稱描述 清運時間 一般垃圾 廚餘回收 資源... 1 臺北市大安區信義路四段74號前 18:10 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一... 2 臺北市大安區四維路160巷2號旁 18:30 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一... 3 臺北市大安區敦化南路二段62號旁 18:45 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一... 於 hwms.epa.gov.tw -

#47.台北東區大安路小吃,小林麵食館,24小時營業,五種蔬菜湯

在台北東區大安路一段這裡有一條街,整條街都是賣吃的,超多飲料店,小吃店,炸雞,冰品什麼都有, 我跟喬安妹都稱這裡為美食街,這裡有一家24小時營業 ... 於 maggielife.tw -

#48.公告本市大安區忠孝敦化商圈大安路〈仁愛路至市民大道〉等三 ...

公告本市大安區忠孝敦化商圈大安路〈仁愛路至市民大道〉等三處公有路邊停車場自九十三年八月二日零時起實施累進費率收費管理 · 一、收費路段:如附件。 · 二、收費標準及方式 ... 於 pma.gov.taipei -

#49.Location - Maryjane Pizza

大安店. 地址:台北市大安區大安路一段15號. 電話:(02) 2756 5222 預訂. 於 www.maryjanepizza.com -

#50.17間大安區大安路一段美食餐廳懶人包 - 熱血台中

就在台北市大安路一段的Shabu Nana日式涮涮鍋奈奈,它們的肉類不像一般冷凍肉而是使用冷藏肉,那個滋味就是不同而且是現點現切, 我真的是超推薦板腱牛, ... 於 taiwan17go.com -

#51.大安路一段-台北市大安區待售房屋的歷史成交紀錄及各大房仲 ...

台北市大安區大安路一段買屋比價。共有58筆,新上架3筆,最新降價1筆,2022/04/12更新。彙整信義房屋、永慶房屋、591等各房仲待售房屋,一站比較所有開價滿足您尋找台北 ... 於 buy.houseprice.tw -

#52.大安- 自由的百科全書

1 地名. 1.1 臺灣; 1.2 中國大陸; 1.3 日本; 1.4 北韓 · 2 鐵路車站 · 3 年號 · 4 路名 · 5 學校 · 6 其他 ... 於 zh.wikipedia.org -

#53.玩生活/小林麵食館/24小時營業/大安路美食/濃厚芝麻麵健康蔬菜湯

玩生活l 小林麵食店⛳️地址:106台北市大安區大安路一段28號(捷運忠孝復興✨營業時間:24小時小林麵食館食記影片大安路非常多小吃美食, ... 於 yaowinwin.pixnet.net -

#54.米其林每月即時新增「新入選」 4月台北台中共4家入列 - 聯合報

3 天前 — 台北小小樹食(大安路)是頗富盛名的蔬食網紅店,菜單中包括奶蛋素與五辛素菜色。米其林評審員推薦的是泰式打拋佛陀碗,食材五顏六色,口感豐富;紅油皮蛋 ... 於 udn.com -

#55.閑走大台北系列5:大安區中三種不同風情的大安路

這回閑走台北系列要帶大家逛逛位於大安區中,一條街路卻有三種不同風情,這條路就是大安路。 ↑市民大道和大安路路口。早年大安路是屬於縱貫鐵路 ... 於 akitosbus.pixnet.net -

#56.onefifteen 初衣食午| 大安旗艦店

大安旗艦店; BELLAVITA寶麗廣場店; Top City台中大遠百店; 蘇州誠品店. onefifteen 初衣食午| 大安旗艦店. 店址: 台北市大安區大安路一段90-92號 於 www.onefifteen115.com -

#57.大安路一段230號- 社區 - 信義房屋

台北市大安區大安路一段230號房價/價格/實價登錄查詢,近期每坪成交價格null起,信義房屋提供台北市大安區周邊社區大樓房屋完整即時實價登錄、降價 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#58.「捷運:忠孝復興站」BBANG 빠아앙Taiwan麵包東區地下街 ...

https://www.facebook.com/pg/Bbanghome/posts/ 地址: 106台北市大安區大安路一段77號營業時間:08:00–21:30 @ 陳凱莉@ kellychen6012003. 於 blog.xuite.net -

#60.【大安區大安路】門市正職人員※無需經驗馬上上班※高錄取率 ...

工作待遇, 月薪28,800~33,000元. 上班時段, 日班/晚班,需輪班. 休假制度, 依公司規定. 可上班日, 不限. 上班地點, 台北市大安區大安路一段. 於 m.104.com.tw -

#61.#吉美大安花園-大安路30年就等這一刻。大安封疆榮耀巔峰 ...

吉美大安花園位在台北市蛋黃區大安區,離大安捷運站5分鐘內的安靜巷弄中。它是大安路上目前唯一與國際團隊聯手打造的建案,也是 大安路 近30年來最大的 ... 於 www.youtube.com -

#62.【食記】台北/大安「Le Blanc」.牛排/波士頓活龍蝦〃捷運 ...

今年是第三年喔~你看看,算吃過的大餐還比時間容易耶!哈哈~。 Le Blanc距離捷運大安站步行大約600m,路邊有收費停車格,當天我們去停車位 ... 於 heidongshelly.com -

#63.幾週前蝙蝠倒掛騎樓台北市大安路開出威力彩頭彩 - 自由時報

〔記者郭安家、蔡思培/台北報導〕威力彩頭獎金額31.2億元共有2注幸運兒得獎,其中一注在台北市大安路1段187號的彩盈寶彩券商行開出,彩券行代理人倪小姐 ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.【2022 台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦#忠孝復興忠孝 ...

【2022 台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦#忠孝復興忠孝敦化大安站信義安和站國父紀念館美食@蛋寶趴趴go ; 地址: 臺北市大安區四維路52巷17號; 電話:02 ... 於 eggface45.pixnet.net -

#65.大安路邊烤肉店|工作徵才簡介|1111人力銀行

職缺招募|我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入大安路邊烤肉店的工作行列。|外場兼職人員、內場正職(可兼職)| ... 於 www.1111.com.tw -

#66.交通位置~ 鴻馨診所-電話預約制/男性更年期/糖尿病前期

106台北市大安區大安路二段86號 搭乘捷運| 高鐵轉捷運 台北捷運大安站4號出口(有電扶梯) 或5號出口(走樓梯可運動),走路5分鐘。 1號文湖線 或 2號淡水信義線 都可直達 ... 於 www.hclinic.tw -

#67.鴻藝金站 - 樂居

地址:: 大安路225號. 總戶數:: 23 戶. 屋齡:: 4. 總樓高:: 12. 土地使用分區:: 住1 ... 大安路227號七樓. 房屋坪. 50.51 坪. 車位坪. 5.27 坪. 車位價. 於 www.leju.com.tw -

#68.HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居

台北市大安區大安路1段56號; 電話:+886 2 2711 1118; 傳真:+886 2 2711 1117 ... 復興站後,於4號出口出站,直行忠孝東路四段,遇大安路左轉,直行約100公尺即達。 於 www.hotel-proverbs.com -

#69.聯絡我們 - 寶膳坊

實體店面地址:106台北市大安區大安路一段157巷1-1號 電話:02-27001515. E-mail:[email protected]. Facebook粉絲專頁:寶膳坊-健康蔬食. 地址: 台北市大安區大安 ... 於 www.daanfood.com -

#70.忠孝復興~ 大安路~ 份量十足ㄟ港式茶餐廳~ 茗香園(粥粉飯麵)

跟同學去A13 看完電影後,我們逛逛信義區,接著我們坐捷運到忠孝復興站附近的大安路,準備到港式茶餐廳~ 茗香園吃晚餐。 茗香園有好幾間分店,我. 於 lin150666.pixnet.net -

#71.大安 - 路網圖、各站資訊及時刻表

大安. 車站地址, 文湖線:10683臺北市大安區信義路4段2號淡水信義線:10658臺北市大安區信義路3段180號B1 查看Google地圖(另開新視窗). 無障礙電梯位置, 1.出口電梯: 於 web.metro.taipei -

#72.玩生活/小林麵食館/24小時營業/大安路美食/濃厚芝麻麵 - 媽咪拜

玩生活l小林麵食店⛳️地址:106台北市大安區大安路一段28號(捷運忠孝復興✨營業時間:24小時大安路非常多小吃美食,以前單身時有在這住過,來推薦. 於 mamibuy.com.tw -

#73.樹林綠地空間再加一大安路文化街口2600坪休憩好去處

新北市樹林區大安路與文化街口一塊約2600坪的空地,過去是台鐵員工宿舍,廢棄後淪為雜草叢生的治安死角,近年在樹林區公所及地方民代爭取下, ... 於 www.chinatimes.com -

#74.大安店 - 摩斯漢堡

客服專線:0800-208-128; 106台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室; © 2016 MOS Food Services, INC. All rights reserved. 本網站使用cookies。 於 www.mos.com.tw -

#75.台北忠孝復興好食多涮涮鍋大安店二訪 - 夢與幻的地圖

店名:好食多涮涮鍋大安店地址:台北市大安區大安路一段19巷8號電話:02-2776-2727 價格:400-1000/人營業時間:11:00–15:00, 17:30&am. 於 savvik123.pixnet.net -

#76.台北鲜为人知的景点- 大安路商圈 - 知乎专栏

台北鲜为人知的景点- 大安路商圈. 3 年前. 到台北旅游,许多人第一次的经验值莫过于是到「士林夜市」,「西门町」,这些广为人知的地方,人多热闹是 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#77.欲罷不能鹹水雞-大安路一段(康是美前) - Home | Facebook

欲罷不能鹹水雞-大安路一段(康是美前). 63 likes · 7 were here. Deli. 於 www.facebook.com -

#78.富邦人壽大安路精品旅館總包工程

工程實績 · 富邦人壽大安路精品旅館總包工程 · 萬華車站BOT案交一、交二旅館及交三停車塔興建工程 · 新板特專二國際觀光旅館興建營運案(含連續壁及壁樁). 於 lijin.com.tw -

#79.【台北市大安區/捷運忠孝復興站】福椒鍋料理 - Ally愛玩樂

福椒鍋料理電話:(02)2776-0418 地址:台北市大安區大安路一段51巷22號1樓交通:捷運忠孝復興站,步行約4分鐘營業時間:週一至週五17:00-23:00. 於 ally701.pixnet.net -

#80.台北東區逛街「大安路」一日遊!台日選品店、澳洲最強美妝 ...

大家在台北一想到要逛街,通常會先想到信義商圈或是東區,但其實還有個地方超好逛,那就是「大安路」!這裡沿線不僅有台灣知名設計師品牌的街邊店, ... 於 www.bella.tw -

#81.台北『大安路餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北大安路餐廳推薦,台北大安路餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 茗香園冰室大安店, 龍門美景, 橘色涮涮屋, 宮月城狼人杀實境Larp館, 餓酒舞餐酒館, ... 於 ifoodie.tw -

#83.【台北大安區美食】強記港式小館|連香港人都愛的燒臘老店想 ...

最近經常來大安路一段附近,丸子的老公就在這附近上班,有時候也會在附近覓食,強記港式小館比較靠近信義路,這一區最近的捷運站也就是大安站,從大安 ... 於 maruko.tw -

#84.再生工場-大安店 - LINE熱點

【LINE熱點】再生工場-大安店, 其他生活百貨, 地址: 台北市大安區大安路一段6號,電話: 02 8773 9006。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約 ... 於 spot.line.me -

#85.大安路 - 佳佳設計有限公司

大安路. 面積/ 31.2坪 房屋狀況/ 老屋翻新. 格局/ 三房兩廳兩衛. 主要建材/. 白色大理石電視牆在乾淨無收納櫃的客廳成為焦點。餐廳區深色直條紋的實木曲線板搭配鍍鈦板 ... 於 www.jiajia-studio.com -

#86.台北市大安區大安路一段的郵遞區號

台北市大安區大安路一段的郵遞區號: 106。台北市大安區大安路一段的3+3郵遞區號: 106095, 106091, 106073, 106070, 106069, 106092, 106074, 106071, 106233。 於 twzipcode.com -

#87.萊客大安路站 - 車麻吉

台北市大安區大安路一段116巷26號. 分享. 電話. 0905111507. 更多. 室外無遮雨棚、平面車位、非地下室. 協助改正. 請協助我們改正地點內容,以幫助更多車主獲得正確 ... 於 autopass.xyz -

#88.2022捷運大安站人氣美食推薦TOP11,鹹甜通通有

發胖編的大安美食口袋清單: https://popselect.popdaily.c相關標籤:抹茶,咖哩, ... 大安美食推薦:NoName咖哩カレーライス專門店 ... 台北市大安區大安路一段178號. 於 www.popdaily.com.tw -

#89.林記海南雞飯(大安店)| 異國、免預約、自取外帶優惠券 - GOMAJI

林記海南雞飯(大安店) 【林記海南雞飯】主打道地新加坡美食,有海南雞飯、肉骨茶湯、叨沙海鮮湯麵等等,都是透過專人長時間細心 ... 地址:台北市大安區大安路一段10號. 於 www.gomaji.com -

#90.大安路Climb | Strava Ride Segment in 仁愛鄉, 南投縣, Taiwan

大安路 Climb. Ride Segment 仁愛鄉, 南投縣, Taiwan. Distance1.67 km. Avg Grade6.8 %. Lowest Elev887 m. Highest Elev1,001 m. Elev Difference114 m. 於 www.strava.com -

#91.台北市大安區大安路一段51巷27號彙整 - 阿華田的美食日記

主廚擁有法國藍帶廚藝,也待過米其林三星餐廳,就連食尚玩家都來採訪過!這次來「Gelovery Gift 蒟若妮頂級法式甜點店」還吃到店裡現在熱賣的肉桂捲,還有 ... 於 huablog.tw -

#92.捷運大安站質感小店特蒐:歐風古典大門 - ELLE

原來大安站隱藏了這麼多風格小店! ... 地址:台北市大安區大安路一段206巷13號 電話:02 2703 3130 營業時間:週一至週日11:30~22:00. 於 www.elle.com -

#93.店號

店號:956248. 地址:台北市大安區大安路一段43號. 檢視地圖 查看Google Map. 電話:(02)27521297. 接收傳真服務(付費):(02)27514703 ... 於 www.ibon.com.tw -

#94.台北發生Taipeiing

地址:106台北市大安區大安路一段116巷10號1樓 (近捷運忠孝復興站3號出口) 電話:+886-2-8752-5283 傳真:+886-2-8752-5282 email:[email protected]. 於 www.taipeiing.com