失智飲食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦飛松省三寫的 活化大腦的15個習慣 和村上祥子的 專為老爸老媽設計的遠離失智飲食法:吃對營養實踐版,用美味的1飯1菜1湯,有效活化大腦!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站失智長者飲食原則也說明:失智 症病患的認知障礙或精神症狀常造成行為問. 題,常見有症狀包括錯置物品、藏物、漫遊、反. 抗敵對、囤積物品、停止服藥、不適當的飲食、. 社交功能衰退、不正常的性行為 ...

這兩本書分別來自遠流 和台灣廣廈所出版 。

國立成功大學 護理學系 王靜枝所指導 陳怡如的 失智者飲食功能評估表初步發展及失智者飲食功能和營養狀態的關係探討 (2017),提出失智飲食關鍵因素是什麼,來自於失智症、主照顧者、飲食功能、營養狀態。

而第二篇論文國立成功大學 護理學系 王靜枝所指導 陳可心的 家庭主要照護者之失智症飲食營養知識與基本屬性之關聯性探討 (2016),提出因為有 失智症、主要照護者、營養知識的重點而找出了 失智飲食的解答。

最後網站預防失智症從飲食下手什麼該吃什麼不該吃?則補充:5. 油炸食物: 避免油炸能預防退化型與血管型失智症。每週≤1次。 什麼是麥得飲食. 前文有提到 ...

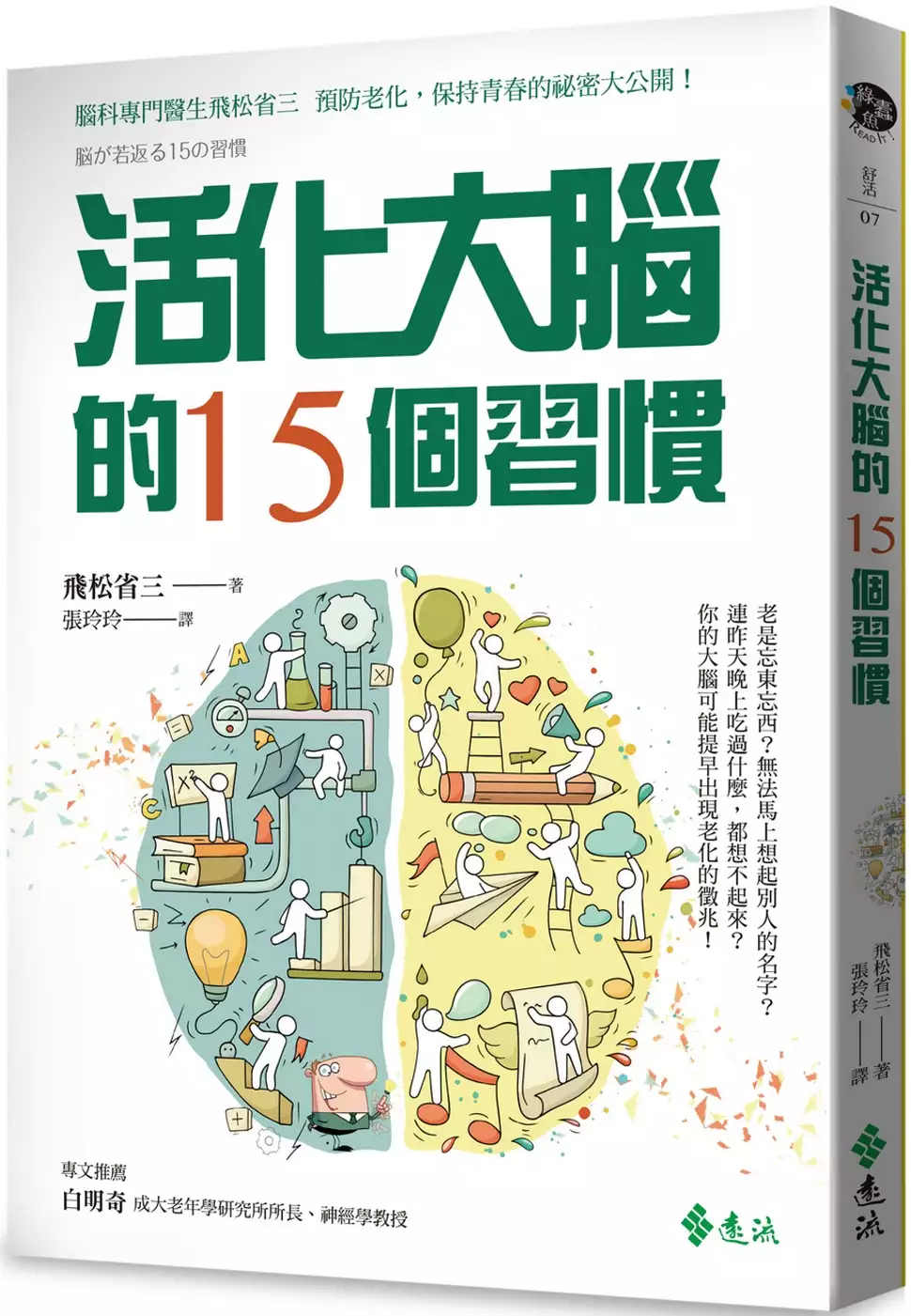

活化大腦的15個習慣

為了解決失智飲食 的問題,作者飛松省三 這樣論述:

你最近是否開始有這樣的體驗: 老是忘東忘西?無法馬上想起別人的名字? 連昨天晚上吃過什麼,都想不起來? 哪怕你活到100歲,倘若沒有健康的頭腦,仍是枉然。 假如你認為「年紀大了,沒辦法」的話,就必須注意囉!你的大腦說不定已經開始老化。持續放任不管的話,腦子會越來越退化。 有些人在40多歲,已經提早出現大腦老化的徵兆! 難道沒有辦法預防大腦老化?其實是有方法的! 有一種劃時代的方法,不需要吃藥或任何醫療器具,就可以抑制大腦老化,活化大腦,使大腦保持年輕活力。 隨著年紀增長,大腦逐漸老化,然而現代人頻繁使用智慧手機、飲食習慣不良、生活作息紊亂,以及運動

量不足,導致大腦提前在四十歲開始老化。當科技不斷延長人類的壽命,大腦如何常保健康以支持百歲人生,成為重要議題。 透過十五個生活習慣的養成,就可以預防大腦退化,常保年輕。這十五個方法是作者根據長年的腦神經專業觀察,認為有效的,不需要全部執行,甚至僅是實踐其一,都可以得到好處。 十五個活化大腦的好習慣: 1.使用非慣用手滑手機 使用非慣用手(雙手一起用無效果),能夠刺激大腦平常很少使用的部位,達到活化的作用。 2.配合運動的節拍呼喝 運動的時候,搭配喊著「1、2」「1、2」(在心中默喊也可以),對於活化大腦有功效。 3.用拇指、食指以外的手指拿東西 身體部

位與大腦區塊有所對應,刺激拇指和食指以外的其他指尖,可以活化大腦較少使用的區塊。 4.學習樂器 學樂器可以刺激指尖,隨著固定節奏運動,增強大腦的神經網絡。 5.手寫筆記 手寫的動作可以刺激指尖和大腦相關區域,更可以強化記憶,對於習慣使用電腦的現代人尤為重要。 6.利用詩句鍛鍊「聯想記憶」 練習寫詩,可以運用聯想記憶,刺激大腦「銘記→維持→回憶」的記憶程序。 7.假日木匠改變大腦 養成「自己動手做」(DIY)的習慣,進行修繕、改造、製造等工作,可以同時鍛鍊程序記憶和工作記憶,活化大腦。 8.盡量避免義務感 帶著義務感做事情,容易產生壓力,引發焦躁

、睡眠障礙等不良影響。多曬太陽可促進血清素分泌,保持正面思考和愉快心情,對大腦很有幫助。 9.做有氧運動比伸展操有效 運動可刺激大腦血液循環、抑制認知功能下降、增加海馬迴體積,是預防失智症最有效的方法,也是唯一藥物以外對失智症狀緩解有用的方法。其中以有氧運動效果最佳。 10.實行「避免失智飲食法」 阿茲海默症可以說是大腦的糖尿病,因此控制血糖,攝取充足的魚、蔬菜、水果、大豆,以及海藻、堅果,對於預防失智、維持認知功能,非常重要。 11.提升工作效率 透過選擇和集中做事,提升工作效率,可節省大腦的能量消耗。 12.使用手機和螢幕要有時間限制 影像對大腦與自

律神經影響甚鉅,日本甚至發生觀看影響處理不佳的《神奇寶貝》動畫,致使觀眾集體引發癲癇的真實事件。大腦受影響刺激的副作用不可不甚,無論光線是否明亮、觀看距離是否足夠,都必須限制觀看時間。 13.每天早上固定時間起床 人體生理時鐘配合二十四小時運行,每天養成固定時間在晨光中甦醒,配合晝夜節律規律地生活,可維持大腦健康。 14.鍛鍊空間認知 失智症的一個表現就是失去空間感,容易迷路。鍛鍊空間認知可活化腦內導覽系統,預防失智。進行3D遊戲或模擬駕駛、飛行等遊戲,可鍛鍊空間認知。 15.練習正念活化大腦 處於安靜狀態的大腦也在持續工作,因此練習正念,可以活化處於基礎狀態的大

腦網絡。 作者簡介 飛松省三 日本九州大學醫學研究所腦研臨床神經生理學教授。 1973年鹿兒島拉・撒魯高中畢業 1979年九州大學醫學院畢業 1983年九州大學醫學部腦神經內科助教 1985年得到醫學博士(九州大學)、芝加哥・洛優拉大學神經内科客座研究員 1987年九州大學醫學院腦研生理助教 1991年同校腦研臨床神經生理講師 1999年起,任職於同大學醫學研究所腦研臨床神神經生理學教授至今 因對不可思議的人腦很有興趣,故開始研究腦波、誘發式腦波、腦磁波圖像等最尖端科技的計測裝置,以期更了解腦神經波組織的構造;也和心理學和工學等其他領域合作,進行大

腦的研究工作,以便對病情診斷的預防和治療有所助益。可說是臨床腦波研究的第一人。 著有《注意「腦波判讀導航」》、《現在開始!神經傳導、肌電圖導航》、《床邊之臨床神經生理學》等、並於英語的專門雜誌,刊載論文逾160篇。曾任醫學研究院副研究院長(2006年~2014年)、醫學研究院生命科學科長(2013年~2014年)。日本臨床神經生理學會理事長(2013年~2017年)。國際複合醫學會理事長、認知神經科學學會理事、日本癲癇病學會理事、日本神精學會代議員。 譯者簡介 張玲玲 東吳大學日文系畢業,曾赴日本筑波大學,攻讀民間故事研究,最後在出版這個行業找到自己的興趣與專長。 曾任好時

年出版社翻譯兼編輯,英文漢聲雜誌社編輯,遠流出版社兒童部副總編輯,洪健全文教基金會出版部主任,現任格林文化副總經理。 推薦文 養成好習慣,失智不來亂 ◎ 白明奇 前言 第一個習慣 用「非慣用手」滑手機 「慣用手」和大腦的關係 大腦命令手部活動的機制 使用「非慣用手」,活化大腦 第二個習慣 配合運動的節拍呼喝 從帕金森氏症患者的復健得到靈感 幫助提升自我節奏感的方法 依照「1、2」的節拍走路 第三個習慣 用拇指、食指以外的手指拿東西 診測嬰兒的發展部位 大腦和手指活動的關係 只要活動手指,就能刺激腦部很大區塊 盡量使用平常少用的中指、無名指和小指 第四

個習慣 玩樂器--五十歲再學也不遲 為什麼年紀大了學樂器,學得比年輕人慢? 反覆使用指尖的訓練有很大的幫助 第五個習慣 盡量用手寫筆記 手寫的功效 日本人和歐美人,大腦工作的地方不同? 馬上就能活化大腦的方法 第六個習慣 利用俳句和川柳,鍛鍊「連想記憶」 記憶的機制 當我們忘記東西時,腦子裡發生什麼事? 俳句的連想遊戲 第七個習慣 假日木匠改變大腦 「身體記憶」對大腦的功效 不輸給失智症,靠身體維持記憶的「程序記憶」 組合數種資訊,解決問題。也一起鍛鍊「工作記憶」的方法 第八個習慣 盡量避免義務感 面對刺激產生企圖恢復原狀的「防禦反應」 增加控制壓力的腦內物質「血清素」的

方法 還有一個增加「血清素」的方法 第九個習慣 每週做三次有氧運動比伸展操有效 經學會認證,不用吃藥即可緩解失智症的方法 每天走路不到四百公尺的人,罹患阿茲海默症的危險度提高至兩倍以上 有氧運動使你的海馬迴年輕一到兩歲 「大腦訓練」沒有效? 大腦喜歡的運動時間、強度和方法 第十個習慣 腦科學家也實行的「避免失智飲食法」 阿茲海默症是腦部的糖尿病 阿茲海默症和胰島素有很深的關係 控制血糖,以「醣化血色素平均值7.0以下」為目標 國際阿茲海默症協會也認可,預防阿茲海默症的食物 第十一個習慣 磨磨蹭蹭做不了事 選擇和集中 大腦「注意」的兩種機制 利用「一日間行程」,節省大腦消耗能量 第十

二個習慣 決定用手機的時間 映像對大腦的影響 「口袋怪獸震撼」事件 從映像發現引起痙攣的真相 大腦和腦內視覺區的關係,與痙攣發作的機制 不管距離畫面多遠、光線多明亮,大腦仍受畫面的刺激,因此要有「時間」限制 第十三個習慣 每天早上在固定的時間起床 大腦有「兩個時鐘」 大腦能正確的檢測出時間資訊 藍光會讓規律錯亂,每天在固定的時間起床,調整規律 第十四個習慣 大腦喜歡迷宮 為何罹患失智症的人會迷路? 鍛鍊空間認知 第十五個習慣 靠「心靈」體操鍛鍊頭腦 即使處於安靜狀態,頭腦仍持續工作 當大腦處於怠速狀態,可以用正念(mindfulness)活化大腦 結語 專文推薦 養成好

習慣,失智不來亂 白明奇 成大老年學研究所所長、神經學教授 也許是作者和我都是對認知障礙有著特別興趣的神經科醫師的緣故,飛松省三醫師寫的這本「大腦永保年輕的15個習慣」感覺就好像是我寫的一樣。連我在日本東北大學進修時、指導教授山鳥重醫師在送我的書內頁題的「持續就是力量」都出現在本書中,「持續就是力量」成為我日後做事的座右銘。 說也奇怪,本書提到的這15個好習慣好像也是我的習慣,尤其看到「用手寫筆記」這一條,真是會心一笑。當年我是少數用鋼筆寫病歷的醫師,還影響不少學生如法泡製,想不到後來病歷電子化,當時買了好幾小箱鋼筆墨水到現在還沒寫完呢!還有一件事,當時看到我用手寫筆記的學生

,出國都會順便幫我帶回幾本Mead的筆記本,如今回想,仍然有受感動的溫暖。 2017年夏天,英國老牌醫學雜誌Lancet出版單行本說明阿茲海默氏症的危險因子,文中提到阿茲海默氏症的發生原因有65%是屬於先天,意即生下來就已經決定;35%屬於後天,也就是說有機會延後失智的發生或趨緩惡化,例如重視早年教育,關心聽障,控制高血壓與糖尿病,不要孤獨,務必戒菸,遠離憂鬱和肥胖等等,這個部分多半與慢性病與生活習慣有關。曾有名人說過:命好不如運好,運好不如習慣好。把這句話套用在失智症,也相當適用。 我和本書作者一樣都是神經科醫師,也持續診療認知功能障礙病人及研究此議題將近三十年,累積許多經驗與感

想想要告訴讀者。在高齡化社會的當下,抗老神丹一直是很多人的期待,但是活到100歲卻是滿腦妄想、整天不快樂、步履蹣跚、全天需要被照顧,那又有何意義呢?我覺得好的修養、好的禮儀、好的生活習慣和幽默感,也是很重要的,這可以帶來優雅的老年。 「活化大腦的15個習慣」這本書讀來很親切,內容多有科學根據,讀者一定會和我一樣喜歡,尤其養成這幾個習慣並不困難,如果你已經有一些,請繼續保持;如果你完全沒有,就開始吧! 前言 「最近會不會容易忘東忘西?」 「一下子想不起來對方的名字?」 「忘了昨天晚上吃過什麼?」 你最近是否開始有這樣的體驗? 假如你認為「年紀大了,沒辦法」的話

,那就得注意囉! 你的大腦說不定已經開始老化。 持續放任不管的話,腦子會越來越老。 有些人在40多歲,已經提早出現大腦老化的徵兆! 難道我們要死心斷念,放任大腦退化嗎? 不、不可以! 從現在開始,已經進入人生百歲的時代,絕不能死心放棄。 有一個神奇的方法,與其說是抑制大腦老化,不如說是促進大腦活化,使其保持青春。 這個劃時代的神奇方法,不用特別的藥物,也不用任何醫療器材。 只要改變你每天的行為和習慣。 同時這些方法非常簡單,任何人都做得到。 在這本書中,我將用深入淺出的方式解釋,為何養成十五個習慣,就能預防大腦老化、保持年輕。這些習慣對於活化大

腦有何助益,並舉出腦科學的證據,幫助大家了解。 不好意思,現在才做自我介紹。我目前在九州大學醫學院研究所當教授,專攻臨床神經生理學。 1979年3月我從九州大學醫學院畢業時,日本才剛開始導入臨床的腦CT(斷層掃描)檢查,還沒有開始做MRI(核磁共振顯影)檢查。 從尚無現在「可見顱內」的技術年代,我便矢志成為腦神經內科醫生。 所謂腦神經內科,是指治療大腦、脊髓、神經、肌肉等疾病的內科。雖然掌管的疾病範疇很廣,主要是頭痛、腦中風、阿茲海默症、帕金森氏症、肌萎縮性側索硬化症(ALS)等。 1980年代所謂的腦部機能檢查,流行做腦波或誘發式腦波檢查。我也開始利用這些方法,研

究阿茲海默症、帕金森氏症及癲癇症。 進入1990年之後,日本將檢測腦部極微弱磁場的腦磁波圖應用於臨床,以及將腦部血液流動反應視覺化的MRI,不用開顱就可以「看見腦部、檢測腦部、了解腦部」。之後還研發出,從顱外刺激腦部的磁力刺激法,以及透過直、交流電的電流刺激法,可以暫時「調整腦部功能」。 像這樣,隨著醫療技術的進步,「窺見大腦」的方法也越來越完備。 儘管如此,事實上人腦的機能非常複雜,連腦科學也無法完全探其究竟。 另外,我們腦部的重量雖然只占體重的百分之二,卻消耗了全身百分之二十的能量。在邁入21世紀的今天,人類的生命即將迎接百歲,如何讓耗費如此龐大能量的腦部保持年輕,成

為我們的課題。 現代的我們,不管食物、電腦、智慧型手機以及運動量,都跟以往的生活環境有很大不同,大腦的負擔也隨之產生變化。如何減輕腦部負擔,提高耐久性呢? 上健身房可以鍛鍊身體,卻無法鍛鍊大腦。 我們該怎樣鍛鍊大腦? 其實只要在日常生活中,稍微花點力氣就行啦! 身為腦科學專家的我,想在這本書中教大家,怎樣改變日常生活習慣,即使活到一百歲,大腦依舊年輕。 和其他腦科學的書籍不同,這本書的內容綜合了我本身的實際體驗、在國際英語雜誌上刊載的研究結果、以及目前確知的腦部相關科學知識,因此非常值得信賴! 書中介紹的十五種習慣,各位不必全部實踐。 你在閱讀本書時,只要感

到某個項目「有道理」,予以實踐,應該就可以感受到效果了。 除了書中刊載的十五個習慣,我還寫了未公開的第十六個習慣。假如讀者有興趣,請參考本書最後一頁,就可以取得。 假如本書能夠幫助各位健康快樂地活到一百歲,應是筆者最大的榮幸。 九州大學研究所醫學研究所臨床神經生理學飛松省三 第一個習慣 用「非慣用手」滑手機 「慣用手」和大腦的關係 每個人都有慣用手。可能是小時候大人教我們「拿筷子時,哪隻手比較順,就是慣用手」的關係吧。 你是右撇子,還是左撇子呢?據說大約百分之九十的人都是右撇子。 到底為什麼會有「慣用手」呢? 其實所謂慣用手,這個概念是人類特有的。像貓、狗,或者黑猩猩

、大猩猩等類人猿,都沒有慣用手。 為何只有人類才有慣用手? 這一點跟我們的大腦有很深的關係。依據近年的研究,我們相信,大腦的非對稱性應該與其相關。也就是,有理論認為「左腦司語言,因此掌管右手寫字」。 依照我們的意志行動,稱為「隨意運動」。接受大腦皮質上運動中樞的刺激,肌肉因應某種目的而收縮,做出有意識的運動。 由於能隨意運動,我們的手和腳(特別是手指),還有臉部肌肉、眼睛等身體各部位的肌肉,都可以依照我們的意志自由活動。 如此不只達成按照自我意圖行動的目的;更能依據說話、表情等表現,成為社會生活時不可或缺的溝通方式。 大腦命令手部活動的機制 隨意運動首先要賦予動機。好比酷暑時,待在房裡感到悶熱

,任何人都會想開冷氣,讓房間變涼吧。 那麼,大腦是怎麼執行這一連串的指令呢? 首先,透過皮膚上的溫度傳導,感應到炎熱,並把這個訊息傳到大腦的感覺中樞,使大腦知道天氣熱。 由於感到熱,為了打開冷氣,我們必須決定靈活、且有效率地活動手部的順序。在大腦的額葉有一個叫「運動輔助區」的地方, 完成運動的程序。 首先運動輔助區對一個叫「初級運動區」的地方下指令,初級運動區忠實地將指令傳遞給脊髓的運動神經。結果我們便伸出手,拿起遙控器,按下開關按鍵。冷氣機開始運作,不久,屋裡便涼快了。 皮膚上的溫度傳導,感應到氣溫變化,將「真舒服」、「還是很熱」、「太冷」之類訊息傳回大腦,大腦再來決定,是否要改變冷氣機設定

的溫度。 像這樣,大腦使用廣泛的網路,讓我們為了某個目的,做出適當的動作。 當我們要寫字時,大腦怎麼運作呢? 有沒有寫錯字,字寫得好不好,這些資訊傳遞到視覺區。假如寫錯字,就會對手指下達新的運動指令,要求更正。 這時重要的是叫「前運動區」的地方。

失智飲食進入發燒排行的影片

抗老防失智飲食我們一起這樣吃🔥🔥 我們每天三餐飲食,如果能吃得好吃得巧,就能最簡單而有效的對抗腦細胞和身體的老化!從現在就做起!我們一起對抗老化和翻轉失智吧!我在影片中和大家一起學習該怎麼吃最棒!🔜🔜 #分享給更多需要的人知道

--------------------------------

🎬🎬這個影片想讓你了解:

1. 一級致癌物有哪些!

2. 為什麼要吃食物原形!

3. 抗發炎穩定血糖的食物有哪些?

4. 優質蛋白質是什麼!

5. 為什麼要抗氧化!

--------------------------------------

#失智症 #記憶力退化 #老化 #抗老 #失智預防 #失智飲食 #抗老飲食 #鄭淳予醫師

📲📲 #快tag需要看到這個的朋友家人

🔜🔜 #分享給更多需要的人知道

--------------------------------

💚 💚加入我的Line好友:https://goo.gl/nvvoZQ

『神經很有事』的YouTube頻道 ▶ https://goo.gl/xwNuU7

FB ▶ https://www.facebook.com/chunyuchengmd/

官網 ▶ http://www.chunyuchengmd.com/

Instagram ▶ https://goo.gl/ZMvbdu

.

有三個平台可以聽到我的音頻節目 👇 👇

🎧 SoundCloud 音頻 ▶ https://goo.gl/8Tigkr

🎧 喜馬拉雅FM音頻 ▶ https://goo.gl/uAf3ab

🎧 Apple Podcast音頻 ▶ https://goo.gl/sGiwZN

--------------------------------

#關於鄭淳予醫師

主治專長的項目有 : 頭痛 | 疼痛、暈眩、失眠、腦中風、肩腰背痠痛、神經痛、手足麻木無力、失眠、巴金森氏症、失智症、記憶力退化。

#國際頭痛年會講者-偏頭痛與腦心血管功能異常

#國際腦心血管疾病年會講者-腦靜脈逆流與循環功能分析

#現任

- 陽明大學腦科學研究所 博士 疼痛專題研究

- Cheng's Neurological Clinic 主治醫師

- 台北榮總神經醫學中心 神經內科 兼任主治醫師

- 獲 2014 年國際神經血管疾病學會 年輕研究者獎

- 台灣神經科專科醫師

- 台灣神經重症加護專科醫師

- VidaOrange生活報橘 專欄作家

- ETNEWS健康雲 專欄作家

- 風傳媒 專欄作家

#經歷

台北榮總神經醫學中心 神經內科 主治醫師

振興醫療財團法人振興醫院 神經內科 中風中心 執行長

#神經很有事 #失眠 #淺眠 #睡不好 #頭痛 #偏頭痛 #頭昏 #頭暈 #頭痛治療 #疼痛 #慢性疼痛 #疼痛治療 #失智 #記憶力退化 #中風 #高血壓 #鄭淳予醫師 #神經科 #神經科醫師 #神經內科 #chunyuchengmd #neurologist #neurology #headache #migraine #pain #poorsleep #insomnia #dementia #dizziness #vertigo #stroke

失智者飲食功能評估表初步發展及失智者飲食功能和營養狀態的關係探討

為了解決失智飲食 的問題,作者陳怡如 這樣論述:

背景:失智者的各項飲食功能障礙常困擾許多家庭照顧者,目前國內外鮮少有針對居住於社區的失智者進行飲食功能評估,即便有,評估的內容亦缺乏失智者執行能力及居住在社區失智者進行飲食功能與營養狀態的關係探討。目的:本研究期望藉由發展台灣本土版失智飲食功能評估表並測量其信效度。方法:本研究使用工具發展研究法,其中工具發展的第一階段發展問卷內容及內容效度檢定、第二階段採立意取樣,選取台灣南部三所區域性以上醫院神經科門診與一所地方性失智症協會的失智症主照顧者參與評估表測試。以Cronbach’s α與探索性因子分析檢測信效度,再另與迷你營養評估量表以Pearson積差相關進行同時效度分析。結果:失智者飲食能

力評估表初擬題項為10題,經探索性因素分析縮減至7題,依題意歸為自我進食能力及餐食執行力等兩個因素,總解釋變異量67.256%。題數縮減後,內在一致性為.87,顯示具可信度。且與迷你營養評估量表之同時效度r = - .540, p= 0.01顯示中度的同時效度。結論:失智者飲食能力評估表經檢驗除題目精簡外,亦具良好的信效度,期能提供評估居家照顧者早期鑑別失智者飲食功能缺失,並理解需援助的項目,從而增加照顧者的照顧品質及失智者飲食質量。

專為老爸老媽設計的遠離失智飲食法:吃對營養實踐版,用美味的1飯1菜1湯,有效活化大腦!

為了解決失智飲食 的問題,作者村上祥子 這樣論述:

《天天這樣吃不失智》全新封面版 全世界每3秒就有1人失智,想有效預防就要攝取充足營養! 引領「洋蔥冰塊」食療熱潮的日本營養專家村上祥子, 這次針對有年長者的家庭,提出「預防失智」的正確飲食法。 掌握三餐營養管理要領,就能延緩大腦退化! 暖男部落客攝影師 夏金剛 銀享全球共同創辦人楊寧茵 天主教失智老人基金會執行長 鄧世雄 輔仁大學營養科學系系主任 駱菲莉 聯合推薦! ◎別再這樣吃!錯誤的飲食習慣正在加速失智發生 絕對不能碰油炸、只能吃軟爛的東西、完全禁止生食…… 傳統的高齡飲食觀念,剝奪咀嚼能力、也讓人提不起食欲, 過度保護反而讓失智機率急

速攀升! 馬上停止這些習慣,就能遠離失智一大步。 ◎營養均衡最重要!「1飯1菜1湯」也能輕鬆辦到 年長者總是吃不多或隨便吃,該怎麼做才夠營養? 本書教你善用「高營養食材」,組合出美味的「1飯1菜1湯」, 搭配作者獨創大蒜洋蔥醬,不僅能確保多種營養的攝取, 還能降低腦中風危險、提升免疫力! 本書特色 1. 日本狂銷百萬冊「洋蔥冰」作者,為銀髮族破除飲食迷思,建立正確飲食觀念! 著作高達278本、在日本擁有超過688萬讀者的村上祥子,以營養師專業,長期研發預防及改善糖尿病、生活習慣病等病症的食譜。作者在看護中心工作時發現,許多年長者因為傳統的飲食觀念,反而開始

罹患失智症、或導致失智症狀加劇,因此本書特別釐清常見的飲食迷思,讓你從傳統觀念的牢籠中解放! 2. 科學證實預防失智的重點在於營養攝取,吃對食物就能遠離失智! 奶蛋類食物膽固醇過高,老年人不適合?其實每天攝取乳製品和2顆蛋反而能預防大腦機能退化。書中列舉各種有助於活化大腦的好食物,例如:蛋的「卵磷脂」能促進神經傳導物質生成,蝦子的「白胺酸」能提升肌力、預防長期臥床,大蒜洋蔥的「DPTS」可以預防腦梗塞、腦出血……等。正確營養不用多,吃對最重要! 3. 再營養也敵不過沒食欲,告訴你關鍵美味訣竅,提振食欲、活化大腦! 營養豐富卻清清淡淡、軟軟爛爛……每天吃著一成不變的調味,怎麼

可能會有胃口?雖然要小心鹽分過高,但食欲不振造成營養不良才是問題。作者列出各種備餐技巧,除了用刀工、口感做變化,還可以用「香氣」大大改善胃口,像是用蔥薑蒜或香草入菜,偶爾用油炸烹調也沒問題。刺激嗅覺不僅能提振食欲,還能預防失智發生! 4. 精選28道高營養食譜,簡單好做又不失美味! 書中示範如何做出適合年長者的食譜,並在日常菜色中融入正確飲食觀念,方便應用、延伸。例如:用濃湯、焗烤、燉飯等菜色補充乳製品;想達成一天攝取2顆蛋的標準,可以選擇溫泉蛋、歐姆蛋、蒸蛋、布丁等多種變化。食譜裡還有重點小提醒,減輕做菜人壓力,照顧全家人健康也可以輕鬆無負擔! 好評推薦 (依姓氏筆畫排序)

「每次出國,都會揪起心向父親行告別禮,很害怕一分開……。爸爸雖然沒有睜開眼睛,但是他的右手一直有節奏地拍著我的左手……。」如果可以幫到更多子女照顧父母,我很樂意推薦這本書。──暖男部落客攝影師 夏金剛 越瞭解國際間高齡和失智照顧的新趨勢,越相信最好的照顧就是讓長者自立、覺得有尊嚴、感到幸福的生活照顧。還有什麼比食物更能做到這一點?除了提供新觀念,書中還提供許多一般人就可以動手做的食譜,也很實用。──銀享全球共同創辦人 楊寧茵 不僅是一本完整的中年、高齡健腦飲食營養書,也可促進照護者與被照護者之間溫暖的日常交流。──天主教失智老人基金會執行長 鄧世雄 作者貼心解說為高齡

家庭安頓飲食的祕訣,其關愛與巧思撫慰照顧者的心,更為失智長輩增添幸福!──輔仁大學營養科學系系主任 駱菲莉

家庭主要照護者之失智症飲食營養知識與基本屬性之關聯性探討

為了解決失智飲食 的問題,作者陳可心 這樣論述:

摘要背景:失智者的飲食改變行為如忘記吃、一直要求吃、口味改變、拒食、貪食等為許多居家失智症主要照護者於照護自己親人常遇到的難題,這些問題常導致失智者營養方面的問題進而影響疾病進展與生活品質。除此之外,也發現許多家庭主要照護者欠缺照顧失智者的飲食營養知識。目的:探討家庭主要照護者對失智症飲食營養知識的了解程度,並分析主要照護者的失智症飲食營養知識是否因不同的人口學特性而有差異。方法:採橫斷式與描述相關性研究,過程中以立意取樣選取台灣南部三所醫療院所之失智症門診與一個地方性失智症協會之失智者的主要照護家屬。以問卷調查法,共收集220位家庭失智症主要照護者之資料。研究工具含基本屬性與主要照護者失智

症飲食營養知識問卷。採描述性及推論性統計並使用獨立樣本t檢定與變異數分析進行資料分析。研究結果:研究結果顯示失智症主要照護者在失智症飲食營養知識71.85%答對比率;另外,發現照護者教育程度(F=3.989,P〈.05)及有無申請外籍看護(T=-2.919,P〈.01)於知識上呈現顯著差異。結論: 失智症主要照護者於失智症飲食營養知識超過七成答對比率,其中教育者程度高及有申請外籍看護者,知識表現較好。此可協助我國臨床醫護人員了解居家主要照護者之失智症飲食知識程度與主要照護者不同人口學特性之失智症飲食營養的差異,以幫助醫護人員於規劃飲食相關衛教時之參考,期提升居家失智症的飲食營養照護品質。

失智飲食的網路口碑排行榜

-

#1.O2O教育平台|仁寶i 照護

失智 症者常見的飲食困擾行為-1/13特別場放映課程 ... 失智症之溝通照顧技巧及個案分享-2/17特別場放映課程 ... 如何打造糖尿病患專屬飲食訣竅-特別場放映課程. 於 ilearning.compal-health.com -

#2.健康教育中心- 預防失智症的營養照護 - NTUH

低油、低鹽、低糖的自然飲食生活調理,遠離高血壓、高脂血、糖尿病等血管硬化相關性之疾病發生。 維生素A、C、E是良好的抗氧化作用,可清除體內自由基,預防血管硬化的作用 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#3.失智長者飲食原則

失智 症病患的認知障礙或精神症狀常造成行為問. 題,常見有症狀包括錯置物品、藏物、漫遊、反. 抗敵對、囤積物品、停止服藥、不適當的飲食、. 社交功能衰退、不正常的性行為 ... 於 www.dcsa-yilan.org.tw -

#4.預防失智症從飲食下手什麼該吃什麼不該吃?

5. 油炸食物: 避免油炸能預防退化型與血管型失智症。每週≤1次。 什麼是麥得飲食. 前文有提到 ... 於 bigheartot.com -

#5.麥得飲食參考菜單,防失智飲食的4大好處|家天使照顧服務

麥得飲食-「防失智最佳飲食」 · 攝取全穀類食物 · 大量攝取綠色蔬菜 · 增加攝取不飽和脂肪酸 · 水果類建議多選擇莓果 · 重視攝取堅果 · 重視攝取魚類 · 適量攝取 ... 於 ghsha.com -

#6.吃什麼能預防失智症?是咖啡還是咖哩?你該試試「臺式的 ...

地中海型飲食採取的是多蔬果、少紅肉原則,青菜水果含有多種必需的維他命,而目前已知紅肉中的膽固醇和油脂會對血管造成傷害,同時還會產生阿茲海默症 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#7.竹內失智症照護指南〔修訂版〕:掌握水分、飲食、排泄、運動,半數以上失智症狀改善

修版轉間,本失智個照典版本已問年了。本書為典,正為對失智個的問題形成理路的理,整合現代當代心理生理哲學的理而自成一,內針對失智個的成特殊行為路轉的內在行入的, ... 於 books.google.com.tw -

#8.失智症患者快樂務食談吃飯這回事

▫ 水喝的少,又喜歡質地細、少纖維的食物;. 容易引起便秘。 ▫ 多吃蔬菜、水果. ▫ 白天多喝開水 ... 於 dementiafc.tpech.gov.tw -

#9.麥得飲食參考菜單,防失智飲食的4大好處

麥得飲食之所以強調大量綠色蔬菜,是因為綠素蔬菜含有豐富葉酸、維生素E、類胡蘿蔔素等營養素,具有抗氧化、抑制發炎反應、清除神經毒素的效果,能延緩 ... 於 www.ihealth.com.tw -

#10.最近常忘東忘西可能是初老症狀!推薦14種「增強腦力」食物

14種「增強腦力、預防失智」食物推薦. Getty Images. 你選擇攝取什麼食物來為你的身體提供熱量與營養,影響的不僅是體重也連帶影響身體運作與大腦健康 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#11.多吃莓果、堅果跟豆類能有效減緩失智症!「麥得飲食法」獲醫 ...

麥得飲食建議多吃像羽衣甘藍、菠菜或萵苣等深綠色的蔬菜,它們富含的葉酸、維生素E、胡蘿蔔素和類黃酮等營養素,都能減緩認知功能的減退。一般建議一週吃6 ... 於 www.storm.mg -

#12.預防失智、延緩病變、從飲食著手,並提供增強記憶力的50道食譜

而改變生活型態預防失智症最主要的方法不外乎充足的睡眠、規律的運動、健康的飲食與持續的社交活動等。 本書從失智症的成因、種類、判斷、以及藥物治療, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#13.失智症之營養照護 - 高齡營養研究中心

若失智者不斷要求吃飯,可將原本一份的早餐拆解為多份,例如:半碗稀飯加蛋,半碗稀飯及蔬菜、果汁等。這樣少量多餐也不影響整體熱量攝取。 注意食物的 ... 於 rcgn.tmu.edu.tw -

#14.麥得飲食正夯:失智風險降50%,快筆記這10種益腦食物+5種避吃 ...

健康營養又可以預防失智喔! 美國洛許大學醫中心在2015年發表了一種新的飲食型態-麥得飲食(Mind Diet),麥得飲食 ... 於 egoldenyears.com -

#15.失智人口知多少 - 台灣失智症協會

地中海飲食被證實可降低心血管疾病與某些癌症的風險甚至是整體死亡率,同時阿茲海默症發病的相對風險下降約7成,也可減緩正常老人認知功能減退的速度。 於 www.tada2002.org.tw -

#16.積極預防,遠離失智症!吃飯多攝取3食物活化大腦,延緩健忘

讓食物的營養成份充分發揮效用,遠離失智症! · 1.多吃當季食物,盛產期營養價值最高. 蔬菜、水果和海鮮都有盛產期,盛產期就是食物最好吃、營養價值最高的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#17.飲食清淡恐造成失智症?看看專家怎麼說 - Taiwan News

國健署表示,失智症常見類型有:(1)與神經退化相關的阿茲海默症、(2)與腦中風或小血管栓塞有關的血管性失智症、(3)合併行動障礙的路易氏體失智症或巴金森 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#18.預防失智症飲食

根據文獻研究顯示,失智症患者腦中的β類澱粉蛋白,會在腦中形成過氧化. 反應,進一步造成神經元的損傷,故有不少研究在探討以食物中的抗氧化物質,. 來影響失智症的病程。 於 www.gandau.gov.tw -

#19.請問失智症患者有忘記吃過飯的問題,在飲食照顧上有什麼要 ...

失智 症者之飲食行為問題與認知及記憶功能退化有關。據臨床上統計,失智者約有30%以上有出現飲食行為障礙之精神問題行為,包括不吃或吃了還要再吃等現象。 於 careu.104.com.tw -

#20.活化大腦改善失智3飲食原則記得遵守

其中尤以飲食生活影響最大,血管型失智症自不用多說,阿茲海默型失智症也能透過飲食生活改善,而且這個觀念已成為目前最有力的學說。 多吃蔬果保護大腦. 於 www.uho.com.tw -

#21.如何從飲食來預防失智症 - 永越健康管理中心

莓果類富含強效的抗氧化劑(抗氧化能力是維他命E的50倍),有助於改善失智症患者學習與記憶的潛力。紅、紫、紫紅、藍色等顏色的蔬菜、水果或漿果都是富含 ... 於 www.eonway.com -

#22.有益心血管、減少失智症的地中海飲食- 照護線上 - 診所藥局

研究發現地中海飲食可以降低心血管疾病、癌症、糖尿病等風險,且有助於健康老年人的認知功能,減少阿茲海默症與失智的發生。此外,在預防老化、肥胖與 ... 於 www.careonline.com.tw -

#23.遠離失智, 吃出健康腦: 從飲食、生活習慣、醫療照護資源全上手 ...

他利用最簡單的烹調程序,就能讓一道道地中海料理上桌。重點是馬可的料理不僅簡單而且美味。畢竟,要遠離失智,除了健康的食物,還必須有快樂的心靈; ... 於 www.eslite.com -

#24.失智症患者之營養與護理照護技巧

吵著要吃東西,此行為反應在每天會重複出現。 ▫ 失智老人不會分辨或不知道自己有無吃飽、該吃多少,. 看到食物 ... 於 www.ncku-adrc.org.tw -

#25.預防失智症飲食與生活型態

預防失智症飲食與生活型態. 臺北市立聯合醫院營養部. B 群魚油好腦筋鈣鎂鋅硼穩情緒. ✓ 足夠的維生素B 群可維持神經系統及大腦的正常功能,尢其是維生素B6、B12. 於 www-ws.gov.taipei -

#26.吃了就不會失智的飲食?真的有這麼神!?

本文重點小叮嚀:「麥得飲食,融合了時下最夯的「地中海飲食」與「得舒飲食」,營養師又稱它為「心智飲食」,專門設計用於延緩失智情形與腦部神經退化 ... 於 blog.healthbuy.tw -

#27.防失智要吃對〜咖啡、綠茶8大食物,有益大腦健康

銀髮浪潮勢不可擋!台灣老年人口已達13.2%,因此如何避免失智等老化疾病提早報到,也成為現代人熱烈關注的議題。但想要防範失智症上身, ... 於 www.top1health.com -

#28.[解答]健康生活預防失智-均衡飲食

每日飲食指南建議每天水果至少要吃_份? 1; 2; 3; 4. 配分:[10.00]. 得分:, 10. 下列何者屬於退化性失智症? 阿茲海默症; 額顳葉失智症; 路易氏體失 ... 於 a540ul4rm6.pixnet.net -

#29.健康生活預防失智-均衡飲食《解答》 - 永無止盡的學習路

v, 阿茲海默症. v, 額顳葉失智症. v, 路易氏體失智症. 腦中風. Q, 加拿大研究老鼠如果飲食中飽和脂肪過高會導致情緒障礙、暴飲暴食進而影響智能。 於 roddayeye.pixnet.net -

#30.失智症飲食原則 - 衛生福利部基隆醫院

失智 症分類. ➢退化型失智症. ➢腦中風後血管型失智症:如頭部外 ... 地中海飲食型態可降低罹患率,與降低 ... 地中海飲食特點:高比例蔬菜、全穀類、. 於 www.kln.mohw.gov.tw -

#31.失智症之營養與飲食照護

目前研究尚. 未有完整營養不良造成失智之相關科學實證,而是從失智症患者在飲食方. 面異常行為及改善方法作探討,並說明哪些營養與食物對大腦有助益進而. 於 www.airitifile.com -

#32.防失智「麥得飲食」降低53%風險,讓大腦年輕7歲半!十大健 ...

麥得飲食(Mind Diet)結合有助控制血壓的「得舒飲食」及能降低心血管疾病風險的「地中海飲食」,被認為能改善認知功能,並減緩阿茲海默症病程, ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#33.如果再也無法正常進食,重度失智症面臨的餵食問題

在食物方面,要調整食物的質地,以軟質為主,例如粥、蒸蛋、布丁、豆花或優格等;為了增加蛋白質和熱量的攝取,要設法改善食物的風味,包括以肉汁、甜食或辛辣口感等來刺激 ... 於 www.ca2-health.com -

#34.防失智,每週吃魚一次!小驚喜:防止腦退化的的美食與酒名單

《英國營養學雜誌》(British Journal of Nutrition)在2015年刊登的一份研究檢視飲食習慣和認知功能,研究對象超過2,500人,結果發現攝取較多木脂素( ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#35.地中海飲食護血管防失智

對抗失智症最好的方法就是從預防著手,醫師指出,失智症分為退化性與血管性,前者須透過腦部運動延緩發生,後者可透過飲食保護血管,研究證實地中海飲食型態可減少四成 ... 於 www.youth.com.tw -

#36.地中海飲食 - 天主教失智老人基金會

地中海飲食來自地中海沿岸國家包括義大利、法國、希臘及西班牙等國的傳統健康飲食。雖然不同國家之間飲食模式不盡相同,但是本質上均強調1.大量新鮮蔬果、2.乳製品、3.大量 ... 於 www.cfad.org.tw -

#37.預防失智症,怎麼吃最好?營養師:這3種一定要吃到

失智 症和心血管疾病都與氧化壓力和發炎反應相關,預防心血管疾病的營養素,亦可運用於失智症的預防,另外已有研究證實,目前對於失智症的最佳飲食型態為 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#38.失智症患者之營養與飲食照顧技巧 - 公益傳播基金會

不會分辨或不知道自己有無吃飽、該吃多少,不會分辨自己或他人的食物,不會辨別可食或不可食的食物。語言功能的衰退促使失智症患者無法以言語充分表達內心 ... 於 www.hopemedia.tw -

#39.專為老爸老媽設計的遠離失智飲食法:吃對營養實踐版 - 博客來

書名:專為老爸老媽設計的遠離失智飲食法:吃對營養實踐版,用美味的1飯1菜1湯,有效活化大腦!,原文名稱:ボケない介護食。しかも、美味しい。,語言:繁體中文 ... 於 www.books.com.tw -

#40.吃對食物拒絕與失智症共舞 - 東元醫院

➢阿茲海默症(失智症的代表疾病):. 早期病徵最明顯的為記憶力衰退,對時間、. 地點和人物的辨認出現問題,為兩種以上. 認知功能障礙,屬進行性退化並具 ... 於 www.tyh.com.tw -

#41.降低失智風險從飲食下手!盡量少吃「這類食物」

害怕自己會罹患失智症嗎?那就從飲食上去做改變吧!最近有1項新的研究表示,如果3餐飲食中,大多包含加工肉類、澱粉類和含糖的零食等食物,罹患失智症 ... 於 health.gvm.com.tw -

#42.預防失智症的第一道關卡:什麼是地中海飲食、麥得飲食?

良好的飲食習慣是防失智的重要關鍵。 標籤: 失智症, 飲食習慣, 地中海飲食, 老人, 預防, 麥得飲食, 護腦. 於 www.thenewslens.com -

#43.預防失智飲食把關這樣做 - 優照護

失智 症是全球高齡社會的最大危機之一,由於照顧時間長、負擔大,而且到目前,多數的失智都還是不可逆(無法完全恢復)的疾病,一旦發生往往造成家庭的 ... 於 ucarer.tw -

#44.預防失智,就從健康飲食做起 - 中化銀髮事業

誰都不希望年老時,罹患失智症,但或許您每天所吃的飲食,都正在讓這一刻提早到來?預防失智,就從健康飲食做起,在這裡與您分享七大健康吃法! 於 www.cscccare.com -

#45.飲食過於清淡是造成「失智症」的重要原因,是真的嗎?

3.要預防及延緩失智症,國民健康署建議民眾要增加腦部保護因子,例如多動腦、多運動、多社會參與、均衡飲食、維持適當體重,並預防失智症危險因子如遠離 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#46.預防阿茲海默症,該怎麼飲食? - 科技大觀園

地中海型的飲食就是其中備受建議的一個選項,地中海型的飲食方式能夠減少日後失智症的發生,地中海型飲食首先要保持良好的心情用餐,接著,首先是以蔬菜水果以及堅果類為主 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#47.麥得飲食防失智!讓頭腦年輕7歲半的補腦飲食 - Hello醫師

您聽過麥得飲食(MIND Diet)嗎?這個飲食法被美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)評為前5大的最佳飲食法,雖然是針對失智症(Dementia)及神經性退化疾病, ... 於 helloyishi.com.tw -

#48.年長者、失智長者照護飲食建議 - Amanda生活美食料理

年長者以及失智者大多有牙口不好情形,尤其失智者因為大腦退化,飲食上更須小心,目前家中正有位輕微失智長者,牙口也不好,脆口蔬菜就很難咀嚼, ... 於 www.amanda326.com -

#49.照顧重度失智症老人,不吃怎麼辦?營養介入的倫理議題 - 三軍總 ...

細碎飲食;三餐主食稀飯(另有夜點,一日4餐),每餐攝食量約150~300g,給藥及其他水份,並無特殊限制,一日攝入總量約1000g。個案餐後坐照護椅1.5小時,再臥床時,仍偶有由 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#50.圖解如何讓失智症患者安全享受食物 - 翻轉醫療

在罹患失智症初期,患者還充分保有自行進食的能力,因此基本上不需要特別加以看護。不過狀況因人而異,患者有可能只吃喜歡的食物,或剩下來的食物會變 ... 於 flippingmed.com -

#51.預防飲食/5招預防失智症麥得飲食一日菜單示範 - 元氣網

認識麥得飲食 · 1.多攝取全榖雜糧類,每天建議≧3份,因全榖雜糧富含維生素B1與膳食纖維。 · 2.多選擇深綠色蔬菜,建議每天蔬菜攝取5份,其中至少1份為深 ... 於 health.udn.com -

#52.我不想失智! 快吃這10大食物「護腦」 - 健康醫療網

隨著年紀增長,「退化」是必然的,令人擔心的就是不知道自己未來會不會得到失智症?營養師夏子雯表示,每個人腦部退化的時間點都不一樣, ... 於 m.healthnews.com.tw -

#53.綠色葉菜+莓果麥得飲食有效防失智症 - 昕晴診所

綠色葉菜+莓果麥得飲食有效防失智症 ... 2016-2-3優活健康網記者陳思綺/綜合報導 根據世界衛生組織統計,全球失智症人口不斷上升,而台灣的失智症比例,隨年齡增加也有上升 ... 於 www.moodclinic.com.tw -

#54.防失智,選擇地中海飲食,你可以這麼做! | 美砌生活館

美國芝加哥拉什大學(Rush University)醫學中心有一項研究發現,落實地中海飲食的人可將罹患失智症的風險降低53%。即使沒有完全遵循這種飲食法則,也可將 ... 於 www.matchlife.com.tw -

#55.想避免失智,該吃與不該吃的「飲食全攻略」! - 女人迷

避免失智怎麼吃? 想要降低認知功能退化,減少及延緩失智症的發生,你可以試著做這些飲食改變。看完上面的幾個解釋,我們再直接看看條列式的十五點:. 於 womany.net -

#56.「10大益腦食物」延緩失智症營養師大推糙米、紅酒!

除了全穀類食物外,失智高風險群也可多吃綠色葉菜類蔬菜、非綠色葉菜類蔬菜、豆類、魚類、家禽類、堅果類、醬果類、橄欖油、紅酒等食物。 △紅酒治心臟病 ... 於 health.ettoday.net -

#57.日本腦外科醫生拆解地中海飲食防失智的關鍵 - 食力

注重日常飲食,預防失智症,這是最好的生活型態。根據最近的研究,以蔬菜和魚類為主的日本和南歐傳統飲食,可有效預防失智症。 於 www.foodnext.net -

#58.防健忘、失智怎麼吃?營養師指7種食材助養腦! - 今健康

據研究,此飲食方式有助延緩大腦衰老7.5年,嚴格執行更可降低53%阿茲海默症的發病率。雖名稱較為陌生,但其實食材名單都相當常見,且營養價值豐富, ... 於 gooddoctorweb.com -

#59.預防失智症,從飲食著手!專家教你這樣吃效果好

想要解開失智症的原因,很難以人作為實驗對象,所以實驗都是以動物為主。不過以人類為研究對象的流行病學,卻發現了飲食與失智症間的關聯。 於 www.kingnet.com.tw -

#60.失智症|抗發炎延緩認知力退化防失智餐單15大要訣吃魚記性好

目前沒有任何一種藥物能讓人百分百避免失智,我們得盡量從生活中做好保養,才能延緩或減少失智的發生。 若問飲食與神經功能的退化與否會不會有關? 於 www.hk01.com -

#61.預防失智很難? 研究:多吃抗發炎食物可減緩記憶衰退 - 奇摩新聞

研究顯示,得分較低者和得分較高者相比,罹患失智症的風險更低,促使發炎的飲食評分每增加1分,罹患失智風險就會增加21%。那些得分最低的人,每周大約攝取 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#62.失智症(重度認知功能障礙)飲食照顧 - 珍妮絲營養書

失智 症的病程長,處在不同階段的失智症患者所面臨到的飲食問題也不同。隨著病程的進展,可能出現許多飲食相關的問題,如:食慾改變、味覺改變、記憶力減退、無自理 ... 於 www.janicenutrition.com -

#63.健康飲食攝取與失智症– 兩者間的關聯是什麼? - Ebsco

光是在美國就有約六成超過60歲的老年人口罹患失智症,這也是為什麼年長者在醫療依賴性不斷增加的主要原因;讓我們一起探討健康飲食對預防這項致命疾病 ... 於 www.ebsco.com -

#64.科學家已證明飲食太清淡恐失智?專家這樣分析 - 三立新聞

聽說科學家已經證明,飲食過於清淡是造成『失智症』高發生的重要原因,是真的嗎?」對此,專家表示,此訊息其實為網路謠傳,並非官方公布的訊息, ... 於 www.setn.com -

#65.健康網》讓大腦年輕起來! 攝取「心智飲食」延緩失智- 銀髮天地

心智飲食」是結合「地中海飲食」+「得舒飲食」的概念,對預防減緩失智症有幫助的飲食法;輔大醫院家庭醫學科醫師許書華在臉書粉專「許書華醫師陪妳寫 ... 於 health.ltn.com.tw -

#66.阿茲海默症就屬其中,另外一種則是血管型失智症 - Facebook

哪些食物有助降低失智症? 營養師報你知】 隨著人口老化,罹患失智症的患者比例也提高,台灣失智症患者已超過17萬人。營養師強調,透過正確的飲食,能降低罹患失智症的 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#67.這樣吃,記憶好!10種健腦食物防止失智

失智 症並非單純的老化現象,它是一種大腦神經細胞受到破壞的疾病,進而喪失記憶與 ... 2015年3月在《阿茲海默症與失智症》期刊上發表的「心智飲食」( ... 於 www.nymc.com.tw -

#68.如何透過飲食預防失智?研究:這「2種飲食」讓大腦年齡年輕 ...

失智 症可分為3大類:1、退化性,如阿茲海默症、帕金森氏症等。2、血管性是因腦血管病變或腦中風造成的智力及認知功能減退。3、混合性則是因腫瘤、毒物 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#69.降低失智風險達3分之一研究認證應多攝取的食物與飲料

攝取在抗炎飲食最多的組別,DII平均為負8.87分,每週平均吃下20份水果、19份蔬菜、4份豆類、11杯咖啡或茶;相較之下,最少的那一組DII平均為7.98分,攝入9 ... 於 www.chinatimes.com -

#70.飲食,在失智症發生之後… - 許薰云(Hsun-Yun, Hsu)

依據衛生福利部委託台灣失智症協會進行的失智症流行病學調查結果發現:台灣65歲以上老人患有輕微認知障礙者佔18.… 於 hsun-yunhsu.com -

#71.想預防失智?你該試試心智飲食(MIND diet)! - 2021-03-19

阿茲海默症(Alzheimer's disease)是一種漸進且具破壞性的神經退化疾病,會導致記憶喪失和混亂,在美國,約有580萬人罹患此病,並出現失智(dementia); ... 於 www.everwellth.com -

#72.預防失智症的飲食法: 預防失智、延緩病變、從飲食著手,並提供增強記憶力的50道食譜

預防失智、延緩病變、從飲食著手,並提供增強記憶力的50道食譜 顏哲宏、林毓禎、真妮4. 鯛魚的種類非常多樣,高達兩百多種。台灣由於市場的需求以及養殖技術的發展, ... 於 books.google.com.tw -

#73.失智風險與飲食相關常吃這類食物的人是高危險群 - NOW健康

最近有1項新的研究表示,如果3餐飲食中,大多包含加工肉類、澱粉類和含糖的零食等食物,罹患失智症的風險就會比較高。(圖/ingimage). 於 healthmedia.com.tw -

#74.50歲開始就要預防失智!用飲食、運動和睡眠,讓大腦凍齡

同年發表於《阿茲海默症及失智症Alzheimer's & Dementia》研究發現,這種飲食對失智症的預防有良好的效果,58~98歲923名受試者經過五年的追蹤,發現實行 ... 於 healthforall.com.tw -

#75.阿玆海默症帕金森氏症失智症認知功能與飲食營養 - 中國醫藥 ...

發表於2019年國際分子科學期刊,將探討和神經退化性疾病、認知有關的飲食和營養。 地中海飲食和北歐飲食. 地中海式飲食可幫助預防失智。主要原因是可以 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#76.失智症患者營養照護手冊

均衡飲食的原則. – 五穀雜糧為主食. – 蔬果為最佳天然抗氧化物. – 吃好油保健康. – 豆類比肉類更能抗氧化. – 少油、少鹽、少糖. – 其他飲食建議. • 失智症患者的營養 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#77.失智症的營養照顧原則 - 長庚醫院

有了以上營養照顧的大原則之後,以下就稍微介紹失智症患者在家照顧時,可能實際上會碰到的一些飲食相關方面處理小技巧。 失智症居家飲食處理小技巧:. 可將食物分餐分類 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#78.麥得飲食延緩老化、防失智多吃10種護腦食物

麥得飲食經研究證實能延緩大腦老化及降低失智症風險。腦神經內科主治醫師林志豪指出,一項追蹤5年的研究發現,進行麥得飲食的老年人,大腦比同齡者 ... 於 www.epochtimes.com -

#79.失智症是自己吃出來的!多吃馬鈴薯、少吃水果可防失智達50

另一種健康飲食法「得舒飲食(DASH Diet)」,當初是為了降低血壓而被開發出來的,宗旨是透過攝取低脂、低鹽、低糖的食物來達到控制的作用。主要會以精肉 ... 於 heho.com.tw -

#81.「心智飲食」愈吃愈年輕15種食物預防失智症 - LINE TODAY

研究發現,日常飲食會影響腦容量大小,不良飲食更會導致認知功能障礙、失智症。營養師建議,每天至少要吃15種食物,包括:蔬果、全穀、豆類、堅果、 ... 於 today.line.me -

#82.醫藥短波/抗炎症飲食預防失智症 - 世界新聞網

對引起高炎症的食物,如加工食品、糖、飽和性油脂、過量的紅肉和酒精等,也給予抗炎指數。 結果發現,食用高炎症性飲食的人,患失智症的風險是抗氧化性 ... 於 www.worldjournal.com -

#83.老人飲食重點預防衰弱症與肌少症 - 好醫師新聞網

衰弱症和肌少症的盛行率隨著年齡增加而升高,且常伴隨失能、跌倒、受傷,因此增加住院及機構入住率;其發生源自多重因素,除自然老化外,其他如內分泌 ... 於 www.5678news.com -

#84.小心!這些「生活習慣病」增加失智風險…這樣做可預防

飲食 :儘量減少攝取過多高熱量的食物,攝取大量蔬菜。 ○運動:可以從每天散步做起。 ○休息:找到適合自己的紓壓方式也很重要。 於 www.goodfoodmarket.tw -

#85.抗失智從飲食打底營養師推薦「地中海飲食」還能甩油 - 蘋果日報

營養師推薦「地中海飲食」,在國際臨床研究已經證實對各種慢性疾病、肥胖或失智症都有顯著的健康益處。示意畫面,內文非指特定人物。陳宏銘攝資料照片. 於 tw.appledaily.com -

#86.認識麥得飲食

失智 症. 多運動. 健康飲食. 多與社會. 互動. 健康體位. 防治三高. 壓力管理. 遠離憂鬱. 預防頭部 ... 飲食內容. 每天都要吃全穀類、水果、蔬菜、豆類、香辛料、堅果類. 於 www.cgh.org.tw -

#87.<書本熊二館>[晨星]預防失智症的飲食法 - 蝦皮購物

" 預防失智、延緩病變、從飲食著手…… 由醫師、營養師、料理師,三大專家聯手打造, 提供您正確的醫學觀念、 正確飲食、營養與料理的重點, 並提供增強記憶、預防失智 ... 於 shopee.tw -

#88.我不想失智! 快吃這10大食物「護腦」 - 新浪新聞

我不想失智!快吃這10大食物「護腦」【健康醫療網/記者楊艾庭報導】隨著年紀增長,「退化」是必然的,令人擔心的就是不知道自己未來會不會得到失智症 ... 於 news.sina.com.tw -

#89.《守護失智症》失智長者的飲食問題 - 早安健康NEWS

飲食 習慣改變也是失智症狀. 其實陳太太還有很多症狀,如常忘記事情,但她總安慰自己,這是每個老人都會有的現象,不必大驚小怪,但到底是有多嚴重, ... 於 news.everydayhealth.com.tw -

#90.抗失智4大明星食材!營養師教你電鍋10分鐘煮一頓心智飲食

心智飲食大多數是高氧化食材,分為4大類: 全穀根莖類:南瓜、山藥、栗子、馬鈴薯,皇帝豆及蓮子等。 彩色蔬果:牛 ... 於 www.edh.tw -

#91.小心,常吃這3種食物罹患阿茲海默症機率升高!

失智 症包含阿茲海默症,屬於大腦疾病,不只影響到記憶、思考能力,嚴重甚至會危及性命,可怕的是它「不可逆」!因此人生下半場想要行動自如, ... 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#92.預防失智哈佛大腦專家:避開5種害你記憶力變差的食物

隨著年齡增長,如何透過飲食預防失智?哈佛醫學院營養治療師、大腦專家奈杜(Dr. Uma Naidoo)表示,避開5種食物,有助讓你每天保持專注與敏銳。 於 www.cw.com.tw