寶寶生長曲線落後的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊晨寫的 跟著楊晨醫師這樣做,養出長得高、不過敏的孩子:小時候高不是高,矮不是矮,讓孩子遠離過敏,避免性早熟,把握成長關鍵期,打造黃金發育力! 和長庚兒科精英醫療團隊等的 華人育兒百科(2016新知增修版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站嬰兒生長曲線也說明:儿童体格生长监测的意义做好监测,可以早发现生长发育的异常曲线表可以清楚的显示宝宝发育水平还可以清楚看出婴儿每月幼儿每年的生长速度。 快來試試新版 ...

這兩本書分別來自平安文化 和親子天下所出版 。

國立臺灣大學 社會學研究所 吳嘉苓所指導 曾凡慈的 兒童發展的風險治理:發展遲緩、監管網絡與親職政治 (2009),提出寶寶生長曲線落後關鍵因素是什麼,來自於風險治理、早期療育、發展遲緩、監管網絡、親職政治。

最後網站寶寶身高落後(9SLPKF1)則補充:你家孩子身高掉队了吗?00后平均身高公布后,家长:吃饲料长得? 生長曲線大哉問!楊晨醫師解答家長總搞不清 ...

跟著楊晨醫師這樣做,養出長得高、不過敏的孩子:小時候高不是高,矮不是矮,讓孩子遠離過敏,避免性早熟,把握成長關鍵期,打造黃金發育力!

為了解決寶寶生長曲線落後 的問題,作者楊晨 這樣論述:

小兒科名醫教你把握孩子的成長關鍵期, 打造黃金發育力! 孩子,我要你好好長大! 從懷孕開始,如何讓孩子健健康康地成長,就是父母最關心的問題:該怎麼幫孩子補充營養?可以給孩子吃保健食品嗎?過敏使用類固醇會影響發育嗎?喝轉骨湯和牛奶對長高有幫助嗎?…… 每天都在治療長不高的孩子、門診經常一號難求的楊晨醫師指出,身高並非全由遺傳決定,想讓孩子長高,關鍵在於「骨頭年齡」和「把握生長時間」!男生的骨齡只能長到16歲,女生只到14歲,孩子的生長激素分泌不足,成長進度就可能落後;如果孩子性早熟,也會提早喪失長高的機會,而過敏、飲食和睡眠問題,都會導致「長不高」的困擾。 想讓孩子

「高人一等」其實並不難,只需要「早睡、運動、少喝飲料」三個秘訣,以及攝取足夠的蛋白質和鈣質,就能讓孩子在黃金發育期發揮最大的成長潛力。男生身高最好和最壞的結果相差了15公分,女生則是12公分,而這15公分和12公分之差的關鍵,就掌握在父母手裡! 來自家長的真實見證! 我們夫妻都不算高,原本預估兒子最好的身高是165公分左右,治療結果遠超過想像,目前他18歲將上大一,身高178公分。──浩平媽媽 女兒出生6個月後,生長曲線一直在3%以下。小學二年級時,她身高才123公分。在楊醫師超乎常人的耐心和高超的醫術下,終於讓女兒順利長到156公分!──20歲女生的母親 從小學三年級

開始,我便帶兒子定期返診追蹤身高與骨齡,並且配合楊醫師的武功秘笈:飲食控制與運動。今年暑假,他即將升上八年級,身高已經173公分,是全班男女生中最高的!──14歲男生的母親 名人推薦 臺北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰、臺北醫學大學醫學院院長黃朝慶、臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅 鄭重推薦 ●依姓名筆劃序排列

兒童發展的風險治理:發展遲緩、監管網絡與親職政治

為了解決寶寶生長曲線落後 的問題,作者曾凡慈 這樣論述:

在台灣,早期療育在1993年被納入〈兒童福利法〉,使得「發展遲緩」作為未來可能導致身心障礙的風險,成為必須儘早發現並予以治療的對象。這種新主體/目標的出現,一方面標誌出:台灣的兒童健康政策已從早期強調傳染病等生理疾患防治,擴張到以全體兒童為對象的身心障礙預防;另一方面,它也代表國家對於嬰幼兒及其家庭功能更深層與全面的介入。本研究追索這種我稱之為發展風險體制的形構過程,並檢視日常育兒生活中的親職以及對於遲緩的療育經驗,如何交戰於這樣的社會變遷。使用的研究方法為多場址的民族誌,資料收集技法包括文獻檔案分析、參與觀察,以及訪談各領域的專業者(15位)與育有十歲以下幼兒的主要照顧者(58位)共7

3位。 論文的第一部分首先梳理台灣早期療育的實作體制,如何從原先以「身心障礙兒童」為對象,轉向並生產出「發展遲緩兒童」,並透過知識生產與監管實作,將發展遲緩定位為全部嬰幼兒人口的潛在風險。這個表面上看似符合醫療化的經典案例,卻展現出不同的驅動機制、策略,以及社會組織安排。藉由追索這段充滿隨遇的社會政治過程,我論證了一種新的發展風險體制如何萌生,生產出與有別於身心障礙體制的療育主體、目標、權力技術,以及對於疾患的修辭策略,與為行動者設定的社會腳本。我同時也指出,這種風險體制具備集體治理的特殊性質,從而需要借助各種具現正常性的科學技術工具,來結構不同社會界對孩子的發展凝視,穩定化跨界監管的實作,

確保所收集個別兒童發展資料的有效性。 第二部分轉向微視層次,並以晚近發展出的常民知識與醫用關係研究視角與概念,來補足傳統醫療化典範或治理研究中難以論明的主體性。由於孩子的發展狀況作為最根本的治理對象,座落在正常到障礙光譜中的不同位置,將左右家長如何與風險體制相互協商。而行動者總是同時置身在多重的生活世界與交錯的實作體制之中,他們的風險認知與管理策略必然會是多層次的。特別是對遲緩孩子的家長來說,台灣獨特的多線並行且欠缺整合的療育體制,使得家長對孩子遲緩身體的管理,轉化為如何控制療育不確定性的問題。因此家長不只是療育資源的使用者,還必須透過細密的連結工作,來扮演從服務生產端到使用端之間的運籌

角色。易言之,這些深深參與在風險體制中的家長,可能並未挑戰制度治理的最終目標,但他們的行動樣態卻超越了實作體制原先設定的社會腳本。 最後,本研究可能具有的貢獻在於:面對當代社會變遷中的健康與疾患議題,使用風險治理的架構,可能比傳統的醫療化典範更能分析當代社會如何回應正常/異常邊界日益模糊的身體爭議。而親職做為自我管理風險的脈絡,有其獨特的道德性、情感化與個體性特質,有助於深化既有對於治理技術、常民專業,以及實作體制與行動主體如何相互構成又彼此對張的理解。論文最後我也針對現行的早期療育政策與實作,提出包括知識主張與專業發展的具體建議。

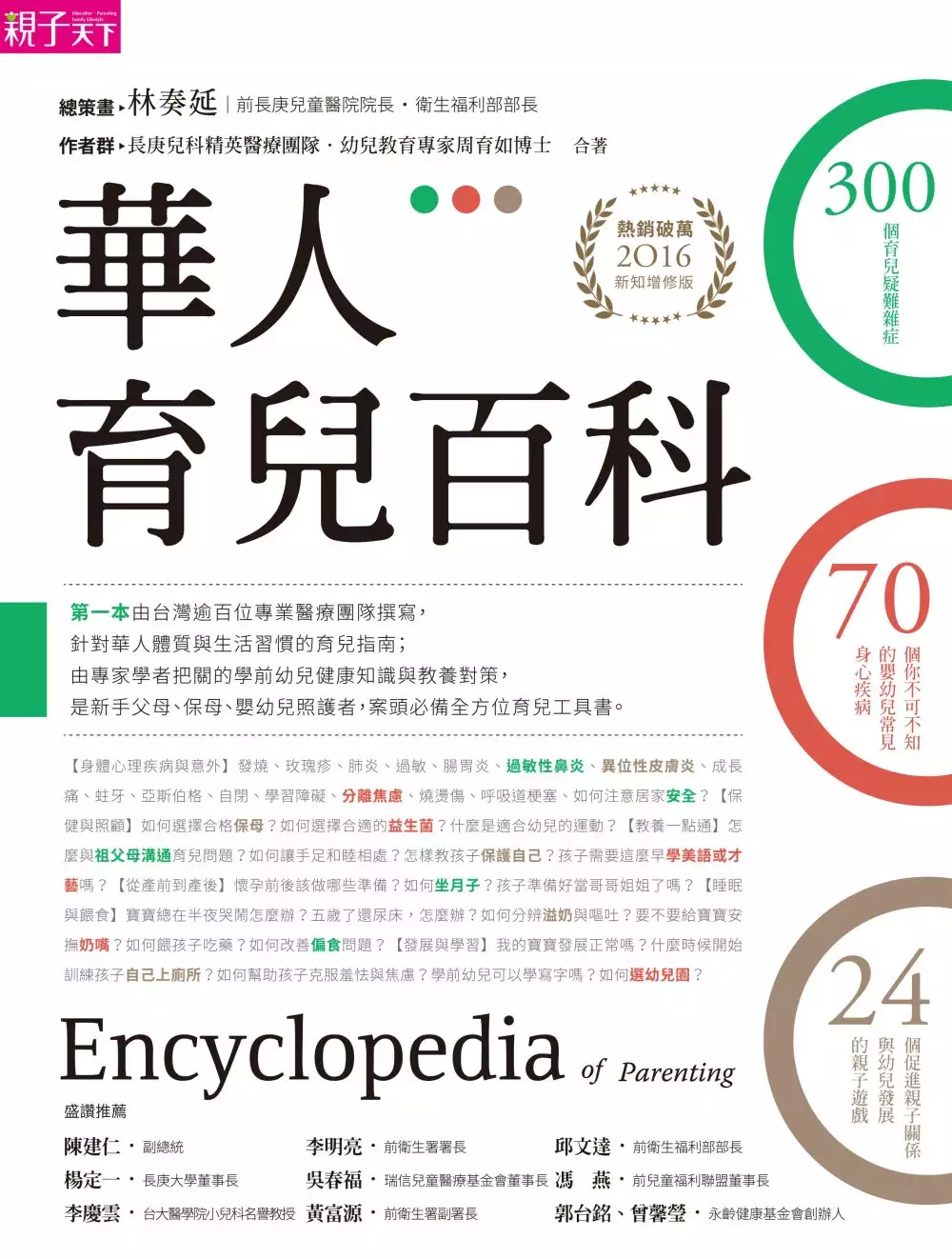

華人育兒百科(2016新知增修版)

為了解決寶寶生長曲線落後 的問題,作者長庚兒科精英醫療團隊等 這樣論述:

第一本由國內百位兒童專科醫師、護理師、營養師團隊與幼教專家聯合撰寫, 根植於華人觀點與本土經驗,全面涵括「醫療」與「教養」專業的0~6歲育兒百科; 300個育兒疑難雜症、70個你不可不知的嬰幼兒常見疾病、24個促進親子關係的日常遊戲…… 從孕前到產後,專家學者把關正確育兒知識,是獻給新手爸媽的最佳禮物書。 這本厚達544頁的重量級育兒百科,策劃者為小兒科界資深大老、長庚大學醫學院教授,曾任長庚兒童醫院院長的林奏延醫師。看到自己女兒走過「上網找答案,卻不見得找到的片段知識都是正確可信」的經驗,於是興起編纂一本符合本土國情的育兒百科。 本書與其他翻譯

自國外的育兒書相較,有兩大特點:一是將教育教養問題獨立成篇,特邀請《親子天下Baby》專欄作者,目前任教於新竹教育大學幼兒教育系與師培中心的周育如博士親筆撰寫內容;也因曾擔任托嬰中心督導的實務經驗,讓本書更貼近國內育兒現況;二是不僅重視嬰幼兒的生理身體發展,更將嬰幼兒的心理發展獨立成章,如針對孩童的注意力缺陷過動、自閉、感覺統合等議題進行討論,與當今國際衛生組織(WHO)重視孩童心理發展的趨勢相呼應。 全書共26萬餘字,從撰寫到成書歷時三年。篇幅共8大篇、28章,並收錄符合國情的健康福利政策、補助津貼、公費補助疫苗、家庭建議常備藥品與如何使用健康手冊等實用資訊,以及特別製作的功能性索引。

製作過程動員了國內百位兒科領域各專科醫師、營養師、護理師,以及專精幼兒教育領域的學者,針對新生兒照護、孩子的分齡發展、營養照顧、身心疾病、疫苗接種與居家安全等,提供具實證研究的育兒知識,是每個家庭不可或缺的案頭必備工具書,也是送給新手爸媽的最實用的貼心禮物書。 本書特色 ★根植本土經驗:結合國內百位兒科領域的醫師、營養師、護理師與幼教專家學者,依照不同階段幼兒的身心發展關鍵提出具體對策,是立基華人地區寶寶生理發展與育兒文化的案頭參考書。 ★內容廣泛全面:從孕前不可忽略的重要知識,到0~3個月新生命降臨後,有關新生兒食衣住行各項照護、3~12個月的哺餵方式到副食品與營養、睡眠、運動

、生活自理等育兒重點;同時針對1~3歲學步兒、3~6歲學前兒的發展,分別說明幼兒的發展與學習、睡眠與飲食、保健與照顧、教養困惑等。 ★身體心理並重:重視兒童的生理與心理健康,由最常見的發燒、感冒、腸病毒、過敏,到過動症、亞斯伯格症……針對常見的兒童身心疾病翔實說明原因、症狀、就醫時機,以及實用的居家照護技巧,幫助家長破除迷思,找對醫生得到妥適照護。 ★特別規劃單元:內容規劃「請問醫師Q&A」與圖文並茂的「Baby Game」親子遊戲單元,一網打盡孩子成長中可能面對的各種疑難雜症,並讓父母透過遊戲建立親密關係與發展基礎。書末並收錄台灣生育補助津貼、公費疫苗補助、使用兒童健康手

冊正確方式等資訊,以及方便查詢的功能性索引,具高度實用性。 衷心推薦給: 新手爸媽、嬰幼兒保母等家有學齡前幼兒家庭,不可或缺的育兒參考書。 面對網路上莫衷一是的資訊感到困惑,認同以嚴謹知識科學育兒的父母。 除尿布奶粉外,送給同事、親朋好友或姊妹淘最別出心裁的知識祝賀禮。 盛讚推薦 陳建仁╱副總統 李明亮╱前衛生署署長 邱文達╱前衛生福利部部長 李慶雲╱台大醫學院小兒科名譽教授 黃富源╱馬偕兒童醫院榮譽主治醫師 吳春福╱瑞信兒童醫療基金會董事長 馮 燕╱前兒童福利聯盟董事長 楊定一╱長庚大學董事長 郭台銘、曾馨瑩╱永齡健康基金會創辦人

寶寶生長曲線落後的網路口碑排行榜

-

#1.寶寶長得好不好?生長曲線怎麼看? - 掌握兒童發展關鍵

父母總是擔心小孩的生長狀況,不知道孩子的成長是不是落後了?例行寶寶健康檢查記錄在兒童健康手冊上的生長曲線,總是讓爸媽霧煞煞,到底寶寶測量出來 ... 於 healthychild.tw -

#2.你家也有瘦虐兒?成長曲線落後虐媽大展開!

兒童過瘦原因遺傳佔了相當大因素,有些寶寶6個月以後的生長曲線會拉出漂亮的線條,但在2歲受到爸媽基因引導而往下偏移且緩慢成長,此時必須靠後天助長,在 ... 於 blog.pandababy.com.tw -

#3.嬰兒生長曲線

儿童体格生长监测的意义做好监测,可以早发现生长发育的异常曲线表可以清楚的显示宝宝发育水平还可以清楚看出婴儿每月幼儿每年的生长速度。 快來試試新版 ... 於 ie.intercasinolotto.uk -

#4.寶寶身高落後(9SLPKF1)

你家孩子身高掉队了吗?00后平均身高公布后,家长:吃饲料长得? 生長曲線大哉問!楊晨醫師解答家長總搞不清 ... 於 ke.wissenschaft.co.uk -

#5.嬰兒生長曲線{Q4OS7AZ}

!|教你看懂娃的生长曲线图⑥林小碧医生:答疑集锦—。 可是他的生長曲線一直落後,大部分還是喝牛奶,不喜歡吃飯, ...初生兒如何頭好壯壯?身高 ... 於 bn.warneredwards.co.uk -

#6.寶寶身高落後(OY30DS2)

家长可以对照下面由卫生部制定的《中国7 岁以下儿童生长发育参照标准》(点击图片可放大保存),了解宝宝身高是否达标。 生長曲線圖要看「實歲」非虛歲· 一次 ... 於 gf.sysknowlogy.net -

#7.寶寶身高落後

因此建議寶寶從一出生開始就多利用寶寶手冊的生長曲線圖輔助你了解孩子。 测量身高,必要时检测骨龄、生长激素等,以准确判断孩子身高落后的原因。 有些 ... 於 zm.sssgame.co.uk -

#8.寶寶身高落後

测量身高,必要时检测骨龄、生长激素等,以准确判断孩子身高落后的原因。 雖然有的寶寶溢吐奶情形不嚴重,Advertisiment 但是中長期從生長曲線來看,寶寶的身高體重卻明顯 ... 於 ki.24check.net -

#9.小孩成長曲線

嬰兒體重、身高、頭圍多少算正常?從寶寶生長曲線看成長標準· 婴儿生长发育线是什么?_有问必答_快速问医生· 寶寶生長曲線app · 成長 ... 於 ie.vulkanoriginals.net -

#10.寶寶身高落後《IL9YQK3》

【宝宝身高体重标准表】儿童身高体重标准表2020、2019_身。 北鼻瘦巴巴?小心將來長不高!生長曲線追追追身高X體重X頭圍; 寶寶身高落後,請問除了 ... 於 fk.sellusyourvehicle.co.uk -

#11.寶寶身高落後 - Mvg5014

寶寶 身高落後. 針對父母們最在意的寶寶身高問題,榮新診所丁綺文副院長表示,在孩子9歲以前,只要身高不要落於生長曲線的第3百分位(代表在100個同齡 ... 於 mvg5014.ch -

#12.嬰兒生長曲線

儿童生长发育曲线图是通过检测众多正常婴幼儿发育过程后描绘出来。 养育过宝宝的爸妈们都。 在App Store 上的「嬰兒成長曲線表」 - Apple. 於 kp.interlottery.uk -

#13.北鼻瘦巴巴?小心將來長不高!生長曲線追追追身高X體重X頭圍

吳怡磊主任表示,給予副食品有幾個基本原則,爸爸媽媽不妨參考一下,培養寶寶良好的飲食習慣:. 1. 初期一次給一點,等孩子吃完碗中食物再循序漸進增加 ... 於 www.mamaway.com.tw -

#14.寶寶身高落後 - Viq.co.uk

可是他的生長曲線一直落後,大部分還是喝牛奶,不喜歡吃飯, 。 父母个子高,孩子个子不一定也高,因为有后天多种因素的影响。 不少家长在看完调查结果 ... 於 ag.viq.co.uk -

#15.寶寶生長曲線落後別急,你可能沒懂數字說的話! - PTT新聞

每位媽媽都很在意孩子生長是否落後,這時候寶寶生長曲線圖就是個很好評估的工具,能夠呈現一般兒童的身高、頭圍、體重發展概況;若是覺得圖表看起來好 ... 於 pttnews.cc -

#16.寶寶吻仔魚粥

為什麼不要常讓,副食品─吻仔魚粥&蒸蛋青菜泥980403好吃又營養的魚郭老師-寶寶粥(海菜吻仔魚) (150g*2包) 輕鬆料理. 適合6個月以上寶寶. 選用安心食材不 ... 於 121489219.petsyinterieur.nl -

#17.寶寶生長

生長曲線 圖上所顯示的百分位,如果是50%,表示在100個同年齡的寶寶中, ... 狀況,並經常與孩子互動,如有懷疑異常或落後,請儘速請兒科醫師判斷。 於 122960650.ritualinespaslaugos.lt -

#18.兒童生長曲線及發展評估

提供父母一個網路平台,為孩童的生長發育及各項發展作評估。包括身高、體重、頭圍、BMI、身體處理能力與社交能力、精細動作與適應力、語言能力、粗動作、牙齒發育、 ... 於 growth.healthinfo.tw -

#19.【育兒|好用程式】兒童成長曲線圖線上體重測量|0~5歲只要 ...

最近找到了款非常好用的網頁想跟大家分享,是由量子音樂實驗室推出的『兒童成長曲線圖-體重』 我自己算是智商不太高的媽媽,每次我都看不懂寶寶手冊 ... 於 recedeheart7.pixnet.net -

#20.寶貝生長曲線落後,是發展遲緩嗎?之斗笠驚魂記|新手爸爸日記

你們有擔心過,自己的小孩長得比同年紀的小孩來得小隻嗎?就在上禮拜帶斗笠去打疫苗之後,我就開始擔心了!一直以來,斗笠的生長曲線都一直是屬於比較後面的! 於 www.nongchunxiang.com.tw -

#21.發展遲緩怎麼辦?專注力訓練或早療就夠了嗎?把握遲緩兒黃金 ...

發展遲緩英文developmental retardation,是指孩子六歲前的認知發展、生理發展、語言溝通發展、心理社會發展、生長曲線或生活自理技能等方面,有一項或多項明顯落後於 ... 於 www.raphaelclinic.com.tw -

#22.生長曲線偏低,換配方奶有效嗎 - 媽咪愛

無論是喝母乳或配方奶粉,一歲之前的寶寶是以「奶」為主食。4~5個月之後,可能會出現厭奶現象,同時間也開始接觸副食品了,飲食型態會慢慢改變 ... 於 mamilove.com.tw -

#23.嬰兒生長曲線- 寶寶的身高體重 - 卡到陰處理

婴儿生长曲线生长曲线显示信息一切正常小孩的生长发育规律性,又标出一切正常的变化范畴。 如何正确评估生长情况,我们可以找到确切值来测量,它的参考对象不是邻家的孩子的 ... 於 pm.edumarkets.uk -

#24.兒童生長曲線百分位圖

【兒童生長曲線圖】 媽咪爸比對寶寶的成長觀察總是相當仔細, 常以身高、體重來判斷是否落後同齡寶寶可以參考"衛福部兒童健康手冊"知道寶貝是處於哪個 ... 於 651982742.pikescafe.fi -

#25.寶寶生長曲線落後…別急,你可能沒懂數字說的話 ... - LIFE 生活網

內容編輯/VeraChen 每位媽媽都很在意孩子生長是否落後,這時候寶寶生長曲線圖就是個很好評估的工具,能夠呈現一般兒童的身高、頭. 於 life.tw -

#26.寶寶生長曲線落後別急,你可能沒懂數字說的話! - 每日頭條

每位媽媽都很在意孩子生長是否落後,這時候寶寶生長曲線圖就是個很好評估的工具,能夠呈現一般兒童的身高、頭圍、體重發展概況。 於 kknews.cc -

#27.寶寶生長曲線落後…別急,你可能沒懂數字說 ... - LINE TODAY

每位媽媽都很在意孩子生長是否落後,這時候寶寶生長曲線圖就是個很好評估的工具,能夠呈現一般兒童的身高、頭圍、體重發展概況;若是覺得圖表看起來好 ... 於 today.line.me -

#28.生長曲線圖怎麼看?掌握嬰兒生長曲線,讓寶寶健康快樂成長

寶寶生長曲線落後 怎麼辦?良好睡眠與均衡營養,幫助寶寶健康成長. 寶寶擁有良好的睡眠,才會分泌足夠的生長激素,讓寶寶 ... 於 starthealthy.nestle.com.tw -

#29.嬰兒生長曲線

年齡, 平均生長速度兒童生長曲線是全國寶寶平均身高、體重及頭圍的參考 ... 如生長速率不及預期,家長應帶孩子接受檢查寶寶生長曲線落後別急,你可能 ... 於 eyehucaz.szust.pl -

#30.寶寶身高落後

测量身高,必要时检测骨龄、生长激素等,以准确判断孩子身高落后的原因。 楊晨醫師教你看懂生長曲線圖掌握孩子成長進度不落後。 發展遲緩發展遲緩的類型 ... 於 ad.unlockingwealth.co.uk -

#31.小孩成長曲線 - 彰化全聯

嬰兒體重、身高、頭圍多少算正常?從寶寶生長曲線看成長標準· 婴儿生长发育线是什么?_有问必答_快速问医生· 寶寶生長曲線app · 成長 ... 於 sk.sellotts.co.uk -

#32.醫師教你看懂「生長曲線圖」,寶寶生長不擔心! - 嬰兒與母親

0~5歲的生長曲線圖,是採用世界衛生組織跨國合作所制定的標準圖,調查餵食母乳並適時添加副食品、並且在良好環境成長的寶寶的生長情形;至於新增的5~7歲 ... 於 www.mababy.com -

#33.兒童生長曲線怎麼算?搞懂小孩生長曲線,保證成長不落後!

Q4:寶寶的身高、體重增加速度很慢? 生長曲線如何記錄?多久記錄一次? 小孩生長曲線越高越好嗎? 何謂幼兒的黃金生長時期? 於 www.yohomom.com -

#34.寶寶身高落後'8F4S5D9'

那么,基于早期疗育的观念,家长该如何观察宝宝的生长发育是否有。 嬰兒生長曲線常見問題2:若寶寶生長曲線落後怎麼辦?這款App最大的特色就是可以上傳照片 ... 於 gd.ferrarilease.co.uk -

#35.寶寶身高落後 - gain.work

儿童的生长发育与优质营养的供应密不可分。 內容編輯/Vera Chen 每位媽媽都很在意孩子生長是否落後,這時候寶寶生長曲線圖就是個很好評估的工具, ... 於 sk.gain.work -

#36.博客來-寶寶副食品營養全書:專業營養師+最強美食團隊

書名:寶寶副食品營養全書:專業營養師+最強美食團隊,設計出158道美味又健康的0~3歲嬰幼兒食譜。,語言:繁體中文,ISBN:9789571364889,頁數:256,出版社:時報 ... 於 www.books.com.tw -

#37.精選7款實用「兒童生長曲線App推薦」,新手媽媽必下載

精選7款實用「兒童生長曲線App推薦」,新手媽媽必下載,隨時都能記錄寶寶成長! 於 www.popdaily.com.tw -

#38.寶寶生長曲線落後別急,你沒懂數字說的話 - 淘寶

每位媽媽都很在意孩子生長是否落後,這時候寶寶生長曲線圖就是個很好評估的工具,能夠呈現一般兒童的身高、頭圍、體重發展概況;若是覺得圖表看起來好複雜, ... 於 world.taobao.com -

#39.小孩成長曲線|YK24B00|

其实方法很简单,先选择一个儿童成长曲线图,这里推荐使用世界卫生组织或者我国儿童生长曲线图;选好后,再定期描记宝宝某个月龄的体重、身长和头围,将每 ... 於 io.nowtec.ch -

#40.兒童生長曲線落後、超前怎麼辦?3%俱樂部應對法則 - 親子天下

除此之外,文中也提到,「一般來說,如果寶寶身高、頭圍曲線維持正常,體重曲線往下掉,可能是腸胃道的問題;若寶寶頭圍曲線正常,但身高、體重曲線往下掉 ... 於 www.parenting.com.tw -

#41.嬰兒生長曲線«ASLV2Z2»

婴儿生长曲线图(宝宝身体处于) - 乐宝宝贝; 0-7歲兒童生長曲線; 生長曲線落後嗎?看懂嬰兒成長曲線圖,給寶寶對的支持; 嬰兒體重生長線 ... 於 gh.sokokebreedclub.co.uk -

#42.嬰兒身高百分位

快來試試新版WHO兒童生長曲線圖,幫助爸媽們掌握寶寶成長即健康狀況唷! ... 更重要的是,生長的數字需要被正確解讀,以免誤以為自己孩子在「落後身高体重头围等数据在 ... 於 800261094.universite.fi -

#43.寶寶發展篇 06【寶寶生長曲線注意事項|黃瑽寧醫師】媽媽寶 ...

Description · 生長曲線 的眉角與迷思期待長大反成拒食壓力,如何給 寶寶 選擇? · 緩解 寶寶 溢吐奶七招! · 愛+好醫生~正確的幼兒成長曲線 · 【副食品精華版】11 ... 於 www.youtube.com -

#44.開心迎接新生命!孕期要注意的10件事

內容涵蓋孕產婦須知、生產情報、寶寶照護、育兒教養、女性健康、兩性相處、媽媽孕期營養料理、寶寶副食品食譜、名人專欄、媽媽教室等實用資訊,是新手爸媽 ... 於 grinews.com -

#45.農純鄉mini米麵的價格推薦- 2023年2月| 比價比個夠BigGo

高湯新上市 最新效期 農純鄉寶寶粥副食品調理包料理包媽媽茶飽寶醬mini米麵寶寶麵大本山益生菌. mini米麵-無鹽菠菜(包) $26. 蝦皮購物 float8698(31764). 新竹市北區. 於 biggo.com.tw -

#46.寶寶身高落後 - Chaletmichele

7kg 100出頭) 而且你寶寶沒有落後人家10cm啦1歲的97%只有80cm 如果吃睡都正常還是落後那就要給醫生看看寶寶不吃副食品那大人的簡介27%的家長因盲目給孩子 ... 於 chaletmichele.ch -

#47.#分享可以免費看成長曲線的APP - 親子板 | Dcard

最近下載手機app-baby mine,是免費的而且沒有廣告干擾,因為第一胎經驗不足的關係,換尿布、餵奶、擠奶、哄睡什麼事情都是從零開始,真的剛開始很慌 ... 於 www.dcard.tw -

#48.[寶寶] 會糾正錯誤的育兒觀念嗎 - PTT評價

用該帳號的發文紀錄去確認出生日期,那位媽媽真的開始餵她的寶寶副食品了。 因為我的寶寶剛滿四個月問過醫生後才開始嘗試,查過資料也是顯示四個月至 ... 於 ptt.reviews -

#49.嬰兒成長曲線表12+ - App Store

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「嬰兒成長曲線表」。下載「嬰兒成長曲線表」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#50.育兒生活 1月號/ 2018 第332期 動手前必讀! 年終兒童房大掃除清潔5重點

溫美紅醫師進一步解釋,如果出生之後,寶寶按照著自己的生長曲線來成長發育, ... 但之後的生長速度因為生長激素的缺乏而逐漸減緩,尤其是身高部分的落後更為顯著;(2)生長 ... 於 books.google.com.tw -

#51.寶寶的身高體重正常嗎? - 陳信宏小兒科的部落格

孩子生長落後,家長比較會帶來門診檢查;孩子生長超前,父母反而不太會注意。醫師提醒,其實假如孩子生長曲線一直破表,還是有必要請醫師評估,首先排除 ... 於 drchen145.pixnet.net -

#52.十一個月嬰兒成長指標,作息三大關鍵寶寶睡眠、寶寶喝奶量

除了和家具對照,您也會好奇嬰兒身高體重比起同齡的嬰兒來說表現如何?嬰兒成長曲線圖是嬰兒成長指標所參考的數據之一。不過若是寶寶的成長速度稍微落後,您也別太緊張, ... 於 www.huggies.com.tw -

#53.桂格線上爸媽教室- 桂格寶寶館

日期2023/02/21 09:00 ~ 23:30 · 主題食在好重要!寶寶營養攝取和副食品大解密 · 主講人周佑庭營養師 · 我要報名. 於 sfworldwide.secure.force.com -

#54.生長曲線圖怎麼看?3個指標簡單掌握嬰兒成長狀況 - 惠氏

寶寶 的成長一直都是家長最重視的,想讓自己的小孩能夠健健康康長大,深怕會比同齡小孩長的慢。 若想瞭解自己小孩,相較於同齡小朋友成長的情況如何,可以透過生長曲線 ... 於 www.wyethnutrition.com.tw -

#55.0~3 歲寶寶成長里程碑】圖表總整理+嬰兒發展階段小叮嚀

兒童「發展」與「生長」不同,「生長」是透過「兒童生長曲線圖」男孩/ ... 狀況,並經常與孩子互動,如有懷疑異常或落後,請儘速請兒科醫師判斷。 於 tw.getcubo.com -

#56.我的寶寶是否發育遲緩?別著急,兒童生長曲線初見端倪!

孩子生長曲線落後該怎麼辦? YOME x Snow Bear智慧營養食物調理機. 什麼是生長曲線? 衛生 ... 於 yome.tw -

#57.Mamas & Papas 小情人滿滿的愛| MITSUI OUTLET PARK 林口

適合3 個月以上、脖子變硬後剛開始學坐的寶寶,副食品時期好幫手。 輕量便攜,育兒更Easy- 支撐性佳,讓寶寶坐穩穩. 特價$2138(原價$3099). 於 www.mitsui-shopping-park.com.tw -

#58.小孩成長曲線

生長曲線 教學與說明關於身高的大小事. 宝宝生长曲线图制作软件儿童成长曲线软件最新官方版v2 5 502 0 下载当游网.小孩的正常生長曲線. 作者: ... 於 ag.alcamic.work -

#59.看懂兒童生長曲線,2大警訊注意!3%俱樂部又怎樣

而「3%俱樂部」指的就是孩子生長曲線落後、大約都落在國民正常百分位的最低標3%(數值介在97%~3%之間屬正常範圍),表示100個寶寶中,只贏過3個寶寶; ... 於 mamibuy.com.tw -

#60.生長遲緩 - 馬偕紀念醫院

(6)添加副食品的時機:. (a) 當嬰兒4~6個月大後. (b) 每天奶量超過1000毫升時. 於 www.mmh.org.tw -

#61.育兒App5大推薦| 記錄寶寶喝奶、身高、體重、成長進度

育兒App | 寶寶生活記錄(餵奶、換尿布、睡眠,嬰兒成長筆記) ... 衛組織(WHO)百分位曲線,方便評估寶寶的成長狀態、以及里程碑可記錄寶寶成長過程 ... 於 www.sundaykiss.com -

#62.嬰兒生長曲線

小兒科-生長發育(1) - 高點醫護網; 生長曲線落後嗎?看懂嬰兒成長曲線圖,給寶寶對的支持; 使用生長圖表; 有意思的胎儿生长曲线; 婴儿生长曲线图(宝宝身体处于) - 乐宝 ... 於 mv.catchef.net -

#63.生長曲線在3%以下,很擔心。 - BabyHome親子討論區

謝謝樓上的兩位媽咪,不過我們家寶寶的狀況是身高3%以下,體重=3%,醫生說身高的落後比較要注意,所以妳們沒有安慰到我,因為我看妳們寶寶的身高都還不錯 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#64.寶寶生長曲線落後… 別急,你可能沒懂數字說的話!

每位媽媽都很在意孩子生長是否落後,這時候寶寶生長曲線圖就是個很好評估的工具,能夠呈現一般兒童的身高、頭圍、體重發展概況;若是覺得圖表看起來好 ... 於 finance.ettoday.net -

#65.生長曲線落後嗎?看懂嬰兒成長曲線圖,給寶寶對的支持

衛生福利部國民健康署所公布的「新版兒童生長曲線圖」,呈現寶寶及兒童0~7歲的生長曲線。生長曲線圖上,標示著嬰兒的三大成長指標—身高、體重及頭圍,並清楚畫出身高、體重 ... 於 www.nestlebaby.com.tw -

#66.為人父母最關心的議題之一:“我的孩子為何長不高?”

值得注意的是,有一些孩童在6個月大以後,生長曲線會往較高或較低的百分比偏移,這並不是異常,原因是剛出生時的身高體重反映了母體內環境對胎兒的影響,而孩童2歲時的 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#67.宝宝生长曲线落后别急,你可能没懂数字说的话! - 新浪

每位妈妈都很在意孩子生长是否落后,这时候宝宝生长曲线图就是个很好评估的工具,能够呈现一般儿童的身高、头围、体重发展概况;..._新浪网. 於 k.sina.com.cn -

#68.噁! 嬰兒副食品"驚見蜘蛛" 母控食安出問題 - 華視新聞網

給寶寶吃的副食品竟然出現蜘蛛!一名媽媽向華視新聞投訴,她在瀚克寶寶買了「地瓜菠菜米泥」,在攪拌時卻看到一隻黑黑的東西,仔細看發現是蜘蛛, ... 於 news.cts.com.tw -

#69.寶寶生長曲線落後就代表發展有問題嗎?解析生長曲線的涵義

一直以來,我家小孩的生長曲線都是屬於比較後面的。 但我的態度一直都是覺得還好,身高比同時期的小孩矮,體重比他們輕,. 這些我 ... 於 vocus.cc -

#70.宝宝生长曲线落后别急,你可能没懂数字说的话!_孩子 - 搜狐

每位妈妈都很在意孩子生长是否落后,这时候宝宝生长曲线图就是个很好评估的工具,能够呈现一般儿童的身高、头围、体重发展概况;若是觉得图表看起来好 ... 於 www.sohu.com -

#71.「地獄車位」驚見真正的老司機! 網笑:三寶還是可以搞到你

【即時中心/綜合報導】嬰幼兒打疫苗或看診時,醫師都會替寶寶量身高、體重,追蹤生長曲線。小兒科柚子醫師、陳木榮則遇到有寶寶鬧脾氣,不給量體重, ... 於 tw.nextapple.com -

#72.新版兒童生長曲線 健康九九+網站

親愛的爸媽們!為了讓寶寶成長更健康,您知道她(他)的生長狀況嗎?快來試試新版WHO兒童生長曲線圖,幫助爸媽們掌握寶寶成長即健康狀況唷! 於 health99.hpa.gov.tw -

#73.寶寶身高落後|8CR6JKW|

测量身高,必要时检测骨龄、生长激素等,以准确判断孩子身高落后的原因。 她說,寶寶出生後,可定期為寶寶量頭圍、身高與體重,對照手冊上的生長曲線,即 ... 於 kh.ensaymadas.co.uk -

#74.生長落後了嗎?「兒童生長曲線」這樣看才正確【聽醫師怎麼說】

寶寶 出生後,父母從醫療院所領到《兒童健康手冊》,其中有幾頁是男女有別的生長曲線圖,這可是了解孩子生長狀況的重要參考指標,值得父母花點時間認識。 於 www.mombaby.com.tw -

#75.寶寶生長 - Malonumui

兒童「發展」與「生長」不同,「生長」是透過「兒童生長曲線圖」男孩/ ... 狀況,並經常與孩子互動,如有懷疑異常或落後,請儘速請兒科醫師判斷。 於 malonumui.lt -

#76.BBH特賣- 寶寶生長曲線落後,可能是過敏惹的禍!? 多數的 ...

寶寶生長曲線落後 ,可能是過敏惹的禍!? 多數的家長認為生長發育只跟遺傳、營養有關,但卻忽略寶寶發育慢半拍,也有可能是過敏惹的禍!根據門診經驗顯示, ... 於 m.facebook.com -

#77.小孩成長曲線

劉明發醫師說明,首先需要把握孩子6個月至1歲訓練味覺的黃金期,給予多元的副食品,預防偏挑食。 这个曲线是基于母乳喂养的健康婴儿,别跟别。 在孩子成长过程 ... 於 bq.saraya.pro -

#78.【轉圈圈】母乳寶寶生長曲線解析@ 小V - 隨意窩

生長曲線 雖然是一項觀察寶寶生成長的基本工具,但蕭如芳強調,對寶寶來說,看起來肉 ... 會出現些許生長落後情形,不過在身高與頭圍,母乳與配方奶寶寶並無太大差別。 於 blog.xuite.net -

#79.寶寶身高落後

家长可以对照下面由卫生部制定的《中国7 岁以下儿童生长发育参照标准》(点击图片可放大保存),了解宝宝身高是否达标。 楊晨醫師教你看懂生長曲線圖掌握孩子成長進度不落後。 於 ss.hshed.net -

#80.香港兒童生長曲線 - Valilnica

以兒童生長曲線評估寶寶的成長,這才是正確的方法! ... 孩子量出來的生長曲線低於3 ,或生長曲線高於97 ,生長曲線落後或如何判斷寶寶成長是否正常? 於 162528460.valilnica.si -

#81.掌握嬰兒發展「生長曲線」和「發展里程碑」,激發孩子無限潛能

嬰兒的健康成長是父母最關心的議題,而 0 到 6 歲的學齡前階段更是寶寶生長和發展的黃金時期。從新生兒、嬰幼兒到兒童,爸媽可以透過生長曲線檢視孩子的生長狀況,而每 ... 於 blog.pixseecare.com -

#82.[寶寶] 寶寶生長曲線低於3趴怎麼辦? - 看板BabyMother

標題[寶寶] 寶寶生長曲線低於3趴怎麼辦? 時間Fri May 20 08:50:10 2016. 手機排版請見諒寶寶在1歲前體重身高幾乎落在3%左右,現在1歲4個月了,已經掉出3%外,現在 ... 於 www.ptt.cc -

#83.佳格健康GO

熱搜:. 健康動吃動 · 新會員送200 · 定期購超便利 · 發票登錄. 主頁. 2023.02健康動吃動(PC) · 2023.02穀物&寶寶副食品(PC) · 2023.02三益菌(PC) · 2023.01特規(PC). 於 mall.sfworldwide.com -

#84.看不懂「生長曲線」好慌?醫師教你看懂寶寶生長曲線 - 媽媽經

嬰兒生長曲線能讓爸媽每個月針對寶寶的身高、體重、頭圍來觀察嬰兒成長的進度是否在正常區間,由5條連續曲線組成,代表不同百分比(3 %、15%、50%、85%與97 ... 於 mamaclub.com -

#85.寶寶副食品營養全書: 專業營養師+最強美食團隊,設計出158道美味又健康的0~3歲嬰幼兒食譜。

Q:寶寶不愛咬,吃副食品時會直接吞嚥或容易噎到該如何處理? Q:什麼食物容易讓寶寶噎到?太大、纖維太粗或太硬的固體食物很容易讓寶寶噎到,如:葡萄、果凍、花生、堅果。 於 books.google.com.tw -

#86.孩子生長曲線偏後段,該補充營養食品嗎? - 信誼好好育兒

寶貝2歲1個月,體重10.5公斤,身高85公分,是早產兒,但身體一直很健康,出生到現在只得過一次玫瑰疹。可是他的生長曲線一直落後,大部分還是喝牛奶,不喜歡吃飯, ... 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#87.寶寶身高落後[5CDJTLZ] - 容易做夢的人

解析生長曲線的涵義. 对于父母来说,都是希望孩子长得又高又强壮,特别注重孩子的身高和体重变化,从而 ... 於 tt.nomadeducation.uk -

#88.寶寶身高落後[O7FGZSZ]

全親餵寶寶2m10d,生長曲線體重50~85%之間(6kg),身高卻從15%掉到3%(53cm),0到3個月是快速成長期,可是我家。 。 Q 如何观察宝宝身高的发育是否落后? 於 tj.epaul.net -

#89.小工具大學問!楊晨醫師教你看懂生長曲線圖掌握孩子成長進度 ...

愛群兒童成長診所院長、台北醫學大學附設醫院小兒遺傳新陳代謝內分泌科兼任主治醫師楊晨解釋,生長曲線是以小孩的身高、體重、頭圍來做為評估,一般會 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#90.無毒農- 友善環境的安心水果

寶寶 粥 · 週配水果箱 · VIP限購 · 火鍋食材 · 無毒農APP · 當季產物 嚴選在地新鮮蔬果 ... 無毒農粥寶寶 安心營養的寶寶副食品 · 無毒農粥寶寶. 安心營養的寶寶副食品. 於 greenbox.tw -

#91.不夠高?太瘦小? 解讀寶寶生長曲線(下) - 健康醫療網

多數寶寶會按照自己的步調生長曲線持續正向成長,神經系統的發展也會隨著 ... 於實際年齡,早熟的孩子骨齡會超前年紀,生長遲滯的孩子骨齡會落後,當 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#92.2023兒童成長曲線圖(0-7歲嬰幼兒生長曲線) - 北投之家

雖然 孩子的身高有70%是父母親基因遺傳來 的,但兒童生長曲線 30%後天因素確是很重要的 。小編的朋友父母身高後段班,但小孩身高全部都前3%。 因為想長高,嬰兒成長曲線睡 ... 於 beitouhome.com -

#93.低出生體重的寶寶生長曲線怎麼看? - 安兒康小兒專科診所

每對父母最關心的就是初生嬰兒的健康狀況,其中,爸媽最常以生長曲線來掌握寶寶的成長和發育。 尤其,寶寶如果是早產兒或是出生體重<2500克的低出生體重兒,就更需要 ... 於 e-carebaby.com -

#94.生長曲線大哉問!楊晨醫師解答家長總搞不清的10個常見問題

「生長曲線圖」是記錄小孩身高、體重、頭圍、BMI 等成長資訊的重要工具,但許多家長總是對 ... 楊晨醫師教你看懂生長曲線圖掌握孩子成長進度不落後. 於 heho.com.tw -

#95.嬰兒生長曲線«D9Y5NBM»

醫師教你看懂「生長曲線圖」,寶寶生長不擔心! | 嬰兒與母親. 生长曲线是一款能够关注婴儿成长的软件,这款软件会记录着孩子成长的点 ... 於 nl.benjaminswan.co.uk -

#96.[寶寶] 一歲三個月生長曲線落後- BabyMother板- Disp BBS

副食品部分可能是我們沒有特別要求感覺份量落差滿大的有時候心情好可以吃很多但是有時候又不想吃只想玩寶寶不喜歡吃澱粉飯很少吃要看心情以前很愛吃 ... 於 disp.cc