怎麼 當教練的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LollyDaskal寫的 領導者的七種原型:克服弱點、強化優點,重新認識自己,跨越領導力鴻溝! 和陳建仁的 因果螺旋:跨越時空的探索與思辨都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自經濟新潮社 和圓神所出版 。

中臺科技大學 文教事業經營研究所 林海清、蘇慧菁所指導 江碧靜的 托嬰中心訪視輔導員運用教練式領導成效之研究 (2021),提出怎麼 當教練關鍵因素是什麼,來自於托嬰中心、訪視輔導員、教練式領導。

而第二篇論文華梵大學 哲學系碩士班 游惠瑜所指導 馬忠強的 以關懷倫理視角探討國小男孩的性別平等教育問題 (2015),提出因為有 性別平等、諾丁斯、關懷倫理、男孩教育、女性主義的重點而找出了 怎麼 當教練的解答。

領導者的七種原型:克服弱點、強化優點,重新認識自己,跨越領導力鴻溝!

為了解決怎麼 當教練 的問題,作者LollyDaskal 這樣論述:

「是什麼阻止我變得更傑出?」 「我要做什麼改變現狀?」 傑出的領導力,從「認識自己」開始。 誠實面對自己、戰勝負面特質, 你就是最好的領導者! 身為領導者,免不了經常在「理想的我」和「實際的我(通常是自己不想成為的那種人)」之間掙扎,如同心中的對立面向互相拉扯,在光與暗之間形成領導力鴻溝。 本書作者洛麗.達絲卡(Lolly Daskal)是一位知名的領導力發展顧問,擔任主管教練超過三十年,她融合心理學家榮格(Carl Jung)的原型觀念,提出「領導力原型架構」。 達絲卡歸納七種正向的領導力原型,代表領導者心中「理想的自己」。每一個正向的領導力原型也有各自對應的陰暗面,通常

是領導者「不想成為的那種人」。無論是光明面還是陰暗面,都代表不同的價值觀和特質。這套架構可以協助領導者自我覺察、克服陰暗面,同時也能觀察團隊中帶有正向領導力特質的成員。 七種正向的領導力原型可以幫助領導者更成功,包括:反骨者(rebel)、探索家(explorer)、吐實者(truth teller)、英雄(hero)、發明家(inventor)、領航員(navigator)與騎士(knight)。七種負面的領導力原型則會阻礙領導者進步,包括:冒牌貨(imposter)、剝削者(exploiter)、騙徒(deceiver)、旁觀者(bystander)、毀壞者(destroyer)、矯治

者(fixer)和傭兵(mercenary)。 領導者可能傾向於某一種原型,但並不代表沒有其它原型的特質,依據當下的心境或情境而有所不同。擁有正向的原型特質,就能朝著「理想的自己」更接近,這也表示必須同時面對陰暗面,避免自己淪為「不想成為的那種人」。 人的內心都有互斥的兩面,但只有一面會通往傑出。領導者可以試著從恐懼、無知、羞愧、拒絕之中,了解「自己是誰」,探尋「我是以『誰』的身分在領導」,進而坦誠自己也有陰暗面,避免深陷其中。 想要戰勝性格中的陰暗面,就要學習自我覺察、聆聽他人意見、重新認識自己,進而做出改變、跨越領導力鴻溝,成為最好的領導者! (本書為《領導者的光與影》改版)

怎麼 當教練進入發燒排行的影片

美國資深記者鮑布‧伍華德( Bob Woodward )所著作的新書 「震怒 ( Rage )」,在這個9月15號上市。不過早在上市之前,媒體透漏的書摘內容就已經引起了巨大的討論。書中收錄了從去年12月到今年7月,總共18場的川普專訪。大眾矚目的內容除了川普與金正恩之間25封未公開的私人信件之外,竟然還爆料了川普其實早就知道 COVID-19 病毒非常危險,卻一直都在裝沒事。

我覺得真不愧是大選將近耶,現在好像每個月都有人出書來罵川普。6月他的前國安顧問出了一本,7月他的姪女也出了一本。現在9月這個記者又出一本。這樣看起來這個記者伍華德好像跟川普的關係最遠?但其實華德出的書,在美國新聞界跟政治界其實是有特別的意義的。要知道每個記者其實都有自己擅長的領域嘛,像我們就是聊國際新聞,有的人特別懂比如說醫療、有的人特別懂財經、有的人特別懂3C產品。伍華德特別擅長的領域,就是「美國總統」。

但是不要以為他是只會一招所以只能靠這個混飯吃歐,他是真的在美國總統的報導上特別有成就。最早他會成名,是他在1970年代還是實習生的時候,就跟同事一路追查水門案,到最後直接把尼克森逼下台,他也因為這個事件,得到了普立茲獎。他在這40幾年來總共出版了20幾本書,幾乎每一本都是在描寫美國的總統或是副總統。所以真的可以說他的專業就是「採訪美國總統」。所以伍華德訪問美國總統這件事情,在新聞跟政治界就是非常有公信力,所以又特別受到大家的關注。不過其實伍華德在兩年前就已經出過一本川普的書了啦,裡面當然是沒什麼好話。

但川普明明很討厭媒體,而且伍華德之前也罵過川普,怎麼這次還會願意給他訪問,我覺得就是因為他夠有名啦,不管他是在罵還是在稱讚,總之都可以蹭到很多版面嘛。而且與其給人家自己寫,不如開放訪問還比較可以控制內容的方向。

伍華德這次的新書就有提到,川普其實早就知道COVID-19很兇猛。裡面說早在美國出現第一個死亡病例之前,川普就已經知道這個病毒很致命,比起過去任何的流感都嚴重,也早就知道會空氣傳染。但是三月初時川普還公開發表說啊這就跟感冒差不多啦,之後還辦了一大堆大型的室內造勢活動。不過川普就有跳出來解釋,他說哎呀我是想要淡化這件事,不要造成人民的恐慌。我就是想擔任一個啦啦隊的角色,鼓勵大家度過這段時間這樣。

結果就被 Trevor Noah在節目上嗆說,你總統應該是要當教練好不好,啦啦隊是什麼鬼。然後川普也一起把伍華德拖下水,他在推特上說,欸你看伍華德當時早就知道這些事情了,他也沒有馬上公開是等到現在才公開,代表伍華德也覺得我這樣做很OK。所以現在伍華德也有一起被罵說,你是不是為了賣書就不管人命了。

不過伍華德第一時間沒有公布這件事情,我其實可以理解啦。雖然有點不一樣。但是這跟戰地記者的爭議很像啊,不是常常有戰地記者拍出一些戰爭中很慘的照片,結果被批評說你怎麼還有空拍照,怎麼不先救人。我覺得記者這一行就是會這樣被誤解,從事件到新聞中間其實有很多程序就是省不了的,要是弄到最後這篇新聞的真實性被質疑,或是在不對的時機發出來結果被其他更有話題的新聞淹沒。不是說馬上發才對社會最有貢獻。

而且說到底伍華德的工作是記者不是防疫啊。很難要求他要不顧自己的專業,去揭露這個消息吧?再者妳看現在美國都還有一大堆人在叫說自由呼吸是天賦人權,就算他提早公開內容也不見得有多大幫助吧?現在這樣趁著選舉好好的出一本書,吸引到最多的人關注不是也很有效果嗎?

當然也有人說,從伍華德訪問川普到現在,都已經過了幾個月了,又不是說美國現在才開始有人因為肺炎病毒死掉。現在美國死亡人數已經快超過20萬了耶,是要到死多少人才叫做「幫助到最多的人」?這個判斷的標準到底是在哪裡?

這個可能性就很多啦。比如說,有可能本來他不覺得會有多嚴重,結果後來發現真的超嚴重的時候,書離完成已經差一點點了。乾脆眼光放遠,在能夠影響選舉的時候公佈,反正已經對防疫沒多大幫助了,不如換成為美國的未來做出一點貢獻。

那這本書出版,真的有影響到人民的風向嗎?其實我認為影響不大啦。反對川普的早就會反對了,現在還會支持川普的人也不會因為這本書就改投拜登。就算親民主黨的人跟媒體一直狂炮這件事情,要投川普的還是會去投啊。而且川普自己都承認書裡寫的是真的了,挺川普的人也沒有東西可以反擊啊。他們就只能摸摸鼻子乖乖被罵,冷處理,然後希望這件事情快點被大家忘記。

現在美國選民的選擇跟立場都越來越極端,大家都只會去看自己想看見的東西,幾本書或是報導,都很難改變投票的選擇。但這本書我還是會去買來看,Bob Woodward的書,不是暢銷而已,在美國還被視為珍貴的史料,所以也許這本書沒辦法改變現代美國人對川普的看法,但這本書一定會影響到將來的世代對川普的評價。

--------------------------------------

《#范琪斐的寰宇漫遊》每周四晚間8點55分在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐的寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1000pm準時上傳完整版!

托嬰中心訪視輔導員運用教練式領導成效之研究

為了解決怎麼 當教練 的問題,作者江碧靜 這樣論述:

本研究旨在探討臺中市托嬰中心訪視輔導員運用教練式領導成效之研究。本研究採用問卷調查表及半結構深度訪談法,以臺中市公私立托嬰中心主管及臺中市訪視輔導團之訪視輔導員為研究對象。本研究採立意取樣,發出問卷200份,回收有效樣本有168份,有效問卷回收率84%。問卷回收後,利用SPSS電腦統計套裝軟體以描述統計、t考驗、單因子變異數分析;深度訪談將錄音檔謄寫為逐字稿後進行分析探討,兩者相互驗證,獲得下列研究結論:壹、 臺中市托嬰中心主管普遍以高學歷高資歷之相關科系為主。貳、 托嬰中心訪視輔導員運用教練式領導輔導之成效良好。參、 不同背景之托嬰中心主管對教練式領導之輔導無顯著差異。肆、 托嬰中心訪視輔

導員對教練式領導之輔導成效獲得正向肯定。最後依研究結果,提出具體建議,供行政主管機關、托嬰中心訪視輔導員及進一步研究者參考。

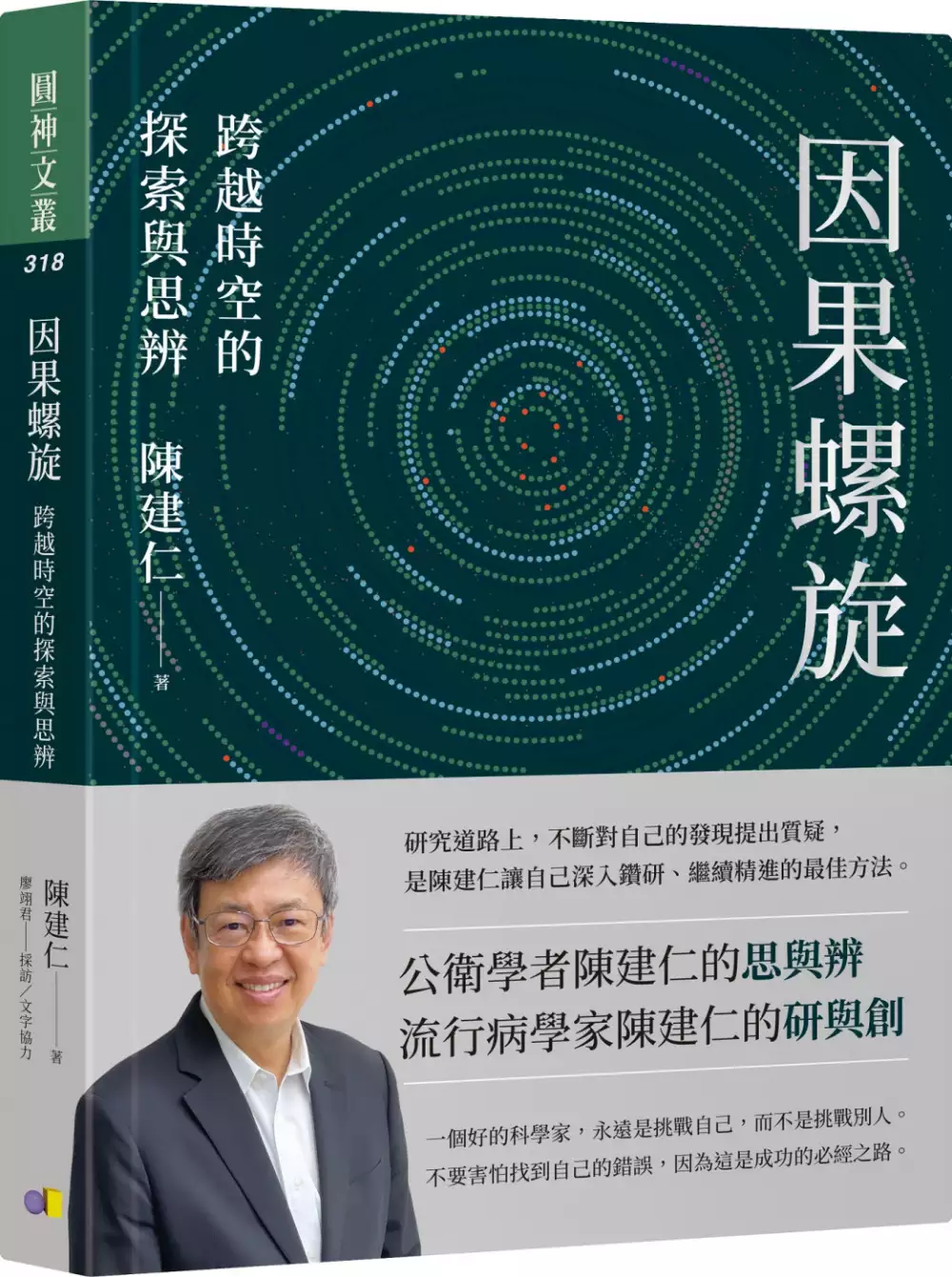

因果螺旋:跨越時空的探索與思辨

為了解決怎麼 當教練 的問題,作者陳建仁 這樣論述:

★★誤解都來自於錯誤的因果判斷! 所有事件的發生都其來有自,正確掌握原因,就可以有效控制謬誤產生。 很多時候,我們以為是原因,細細推究之後,會發現是結果; 也有些時候,我們認為是結果,經過抽絲剝繭,才知道竟然是原因。 請大家一起來思考: .健身教練的肌肉很發達,是因為肌肉發達的人才能當教練,還是當了教練之後肌肉才發達? .是英文能力好才常聽英文歌,還是常聽英文歌,英文能力變好? 「倒因為果」「倒果為因」的謬誤,常常出現在日常的因果推理中,如果一開始對因果辨別就是錯誤的,那怎麼會有正確的因果推論? 「因果螺旋模式」主要用來描述疾病在

每一個階段的演進過程,都有各式各樣的驅動因子,推動整個病理變化的演進,促使病灶從分子、細胞、組織,逐步擴大到器官、系統、個體全身,再從個體,蔓延到社區、國家和全球,如同螺旋一樣擴展開來。 本書由此觀點出發,介紹常見的因果推論謬誤,分享在醫學史上重要的病因探索與醫藥研發的故事,建立因果關係的法則。內容談及疾病自然史與各種因果模式,並根據陳建仁院士長期研究流行病學領悟的心得,揭示他所創建的「因果螺旋模式」。 希冀這本書不只是疾病病因的探索,更可以透過釐清因果關聯、反省個人生活的大小事件,讓我們更有信心迎接嶄新的一天。 本書特色 ★公衛學者的思與辨;流行病學家的研與創──陳建仁院

士以研究逾三十年的因果螺旋理論,帶領我們探索流行疾病的病因、如何有效管控疫情蔓延,同時剖析日常事件中的前因後果,思辨問題的真相與本質。 24位學者齊力推薦 臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授/于明暉、 國家衛生研究院環境醫學研究所研究員/王淑麗、 馬偕醫學院醫學系教授/王豊裕、 臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所專案助理教授/江濬如、 美國哥倫比亞大學公共衛生學院助理教授/吳慧真、 長庚大學醫學系皮膚科教授/李志宏、 中央研究院基因體研究中心博士後研究員/李承曄、 陽明交通大學臨床醫學研究所特聘教授/李美璇、 國家衛生研究院群體健

康科學研究所特聘研究員兼所長/邱弘毅、 長庚大學流行病學研究室特聘教授兼副校長/許光宏、 中央研究院基因體研究中心博士後研究員/徐婉倫、 臺灣大學醫學院臨床醫學研究所副教授/陳祈玲、 馬偕醫學院醫學系副教授/陳春妃、 慈濟大學公共衛生學系副教授/陳淑媛、 臺灣大學醫學院醫學系教授/曾慶孝、 輔仁大學醫學系、資料科學中心助理教授、主任/游山林、 中央研究院統計科學研究所研究員/黃彥棕、 亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系兼任副教授/楊哲彥、 中央研究院基因體研究中心副主任/楊懷壹、 中山醫學大學公衛系教授/廖勇柏、 衛生福利部國家消除C肝辦公室主任/蒲

若芳、 高雄長庚紀念醫院副院長/盧勝男、 臺北醫學大學醫學院醫學系公共衛生學科名譽教授/薛玉梅、 中央研究院基因體研究中心研究技師/簡吟曲

以關懷倫理視角探討國小男孩的性別平等教育問題

為了解決怎麼 當教練 的問題,作者馬忠強 這樣論述:

現今台灣家庭教育失衡,男孩的情感教育缺乏、暴力的傾向、與家人關係的冷漠與緊張已成為男孩家庭教育的主要問題。學校教育不能滿足男孩的需求,包含了男孩的好動及學習模式的不同,暴力也成了男孩由家庭延續到學校的問題,而學校教師性別角色意識不足,造成學校無法促進性別平等教育,甚至有可能形成一種阻礙,這是本文的研究動機。本研究首先以女性主義切入,了解性別不平等的現狀,以及女性受到壓迫的事實。在父權體制的社會之下,女性遭受許多不平等的對待,藉由女性主義掀起許多婦女解放運動,試著將男性長久以來享有的特權一一消除。然而光靠女性的努力不足以邁向性別平等,在父權體制之下,男性也常受到壓抑,應共同為性別平等共襄盛舉。

以吉利根與諾丁斯等人提出的關懷倫理的理論、實踐方法,分析國小男孩在性別平等教育中家庭教育與學校教育的問題。諾丁斯認為以關懷為核心的教育要從家庭教育開始,藉由關懷倫理學的實踐,家人及師生的關懷關係建立,以身教、對話、實踐、認可作為道德教育的重要方式,得以實現教育的目標。藉此研究,本文指出家長、教師成為關懷者,學校教育以關懷為核心,並且培養男孩有被關懷的經驗,學習關懷他人的可能,能將國小男孩的家庭教育與學校教育上的問題予以改善,讓男孩們都有個友善的環境成長。