手工刻印價格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(英)伊莉莎白·威爾海德寫的 世界花紋與圖案大典 和陳志東,許瓊文,游文宏的 農村廚房尋味之旅 (附「農村廚房」中英文版精彩影片QR Code):來去農場玩料理,探索讓人驕傲的寶島美味、原味、鮮味、在地味與人情味,看見台灣超IN農家軟實力!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站手工刻印價格完整相關資訊也說明:提供手工刻印價格相關文章,想要了解更多璽印篆刻印章藝術中心、附近刻印章店、刻印章台北有關科技/資訊文章或書籍,歡迎來3C資訊王提供您完整相關訊息.

這兩本書分別來自中國畫報 和蘋果屋所出版 。

輔仁大學 法國語文學系碩士班 陳泓易所指導 劉倩伶的 從傳統工藝到綠工藝:論台灣藍染的當代保存與復興 (2019),提出手工刻印價格關鍵因素是什麼,來自於傳統工藝、天然藍染、手工技藝、無形文化資產、綠工藝、社會區分。

而第二篇論文中原大學 文化資產研究所 堀込憲二所指導 翁靖傑的 日治時期台灣近代建築建築材料紅磚的使用之研究-以商標作為建築編年的初步探討 (2010),提出因為有 S磚、商標紅磚、日治時期、建築編年、紅磚、T.R磚的重點而找出了 手工刻印價格的解答。

最後網站尋找手工刻印.....真的手工刻印哪裡尋? - Mobile01則補充:另一種就是真正的手工刻了.. 用篆刻刀在軟石上雕刻... 這種方法的店.真的很少. 因為選擇石頭少.價錢 ...

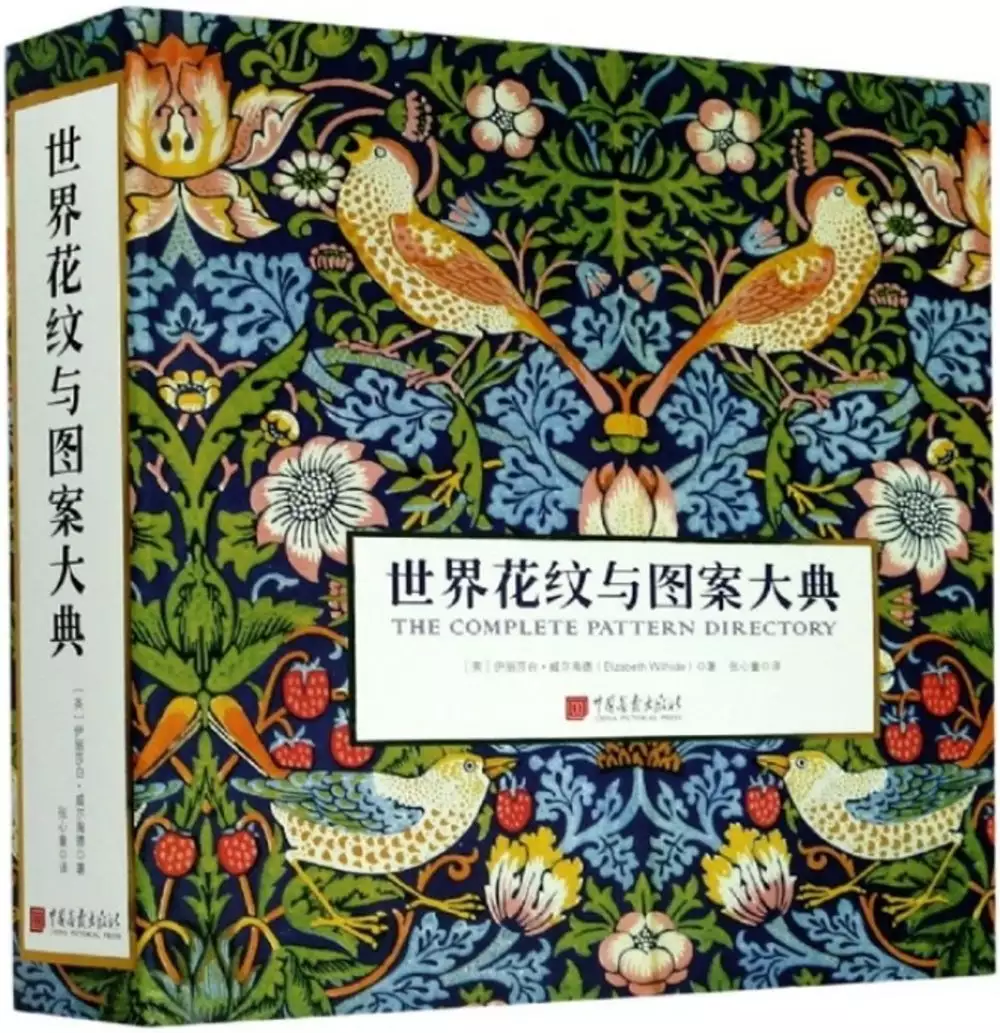

世界花紋與圖案大典

為了解決手工刻印價格 的問題,作者(英)伊莉莎白·威爾海德 這樣論述:

《世界花紋與圖案大典》收錄古今裝飾紋樣1500例,涵蓋東西方歷史上的各種裝飾風格,分為植物圖案、動物圖案、幾何圖案、圖畫和抽象圖案五大類,涉及紡織品(服飾、地毯、桌布等)、印刷品(壁紙、圖書、包裝紙等)、家居用品(傢俱、地板、瓷磚、燈飾等)和藝術品(陶器、瓷器、剪紙等)。所有圖案標注設計者、年代等基本資訊,配以文字介紹。書中還用78個圖文並茂的專題重點介紹了威廉·莫里斯、膽小野獸等設計師,紮染、鑲木等特色藝術,以及中國風、現代主義等藝術風格。本書版式精美,色彩豔麗,堪稱視覺盛宴,既是設計師的重要參考書,也是所有愛美之人欣賞裝飾藝術的必備珍藏。 伊莉莎白·威爾海德(Eliza

beth Wilhide) 設計與裝潢領域專業作家,已出版《設計通史》《康蘭論設計》《康蘭論色彩》《室內設計寶典》《樸素、簡約與實用》《麥金托什風格》《家居必備書》《斯堪的納維亞的現代家居》等。現居英國倫敦。 ◎引言 ◎第一章 植物圖案 園林花卉:玫瑰/菊花/雛菊/百合/鬱金香/三色堇/向日葵/蓮花/忍冬飾/銀蓮花/鳶尾花/萬壽菊/牡丹/花簇/忍冬花/什錦 野花:罌粟/蒲公英/水仙花/三葉草/薊/綠籬/草地/什錦 繁花 程式化 抽象花卉圖案:大馬士革錦緞紋/型紙和型染 通用花卉圖案:玫瑰花飾/園林/花枝/花束/花環/小枝/花籃/花盆和花瓶 葉子:茛苕/種子 佩斯利花紋:

印度腰果花紋 樹木:森林/樹種 水果:果園 蔬菜 生長圖案:枝條設計/藤蔓/莖幹 設計師:威廉•莫里斯、邁婭•伊索拉、沃伊齊、瑪麗安•施特勞布、查理斯•倫尼•麥金托什、奧蘭•凱利、奧古斯塔斯•普金、膽小野獸、菲利斯•巴倫與桃樂西•拉徹、拉烏爾•杜菲、威廉•德摩根、理查•裡默施密德、尼莎•克羅斯蘭、陶德•布歇爾、特裡西婭•吉爾徳 藝術風格:工藝美術運動、新藝術運動 ◎第二章 動物圖案 家畜和農場動物:狗/兔子/馬/雄鹿/什錦 野生動物:大象/什錦 鳥類:燕子/鴿子/鶴/鸚鵡/雞/孔雀/孔雀羽毛/羽毛/園林鳥類/什錦 爬行動物和兩棲動物 海洋生物:魚/甲殼動物/貝殼/什錦 昆蟲:蜜蜂/蝴蝶/飛

蛾/什錦 各類動物:動物園/農場/野生動物/什錦 程式化:莫拉拼布/皮膚 神秘生物:龍/什錦 設計師:凱絲•吉德斯頓、瑪麗昂•多恩、約瑟夫•弗蘭克、埃舍爾、茲卡•阿謝爾與麗達•阿謝爾 藝術風格:日本風、中國風 ◎第三章 幾何圖案 直線:正方形和長方形/棋盤格/方格花布/千鳥格/格子花呢/菱形鑲嵌/鑲嵌細工/鑲木/棋盤式鑲嵌/三角形/菱形/六邊形/八邊形/條紋/新古典主義條紋/塞拉普毛毯希臘回紋飾箭頭/V字形/人字形/之字形/絣織 曲線:圓圈/圓點/橢圓形和S形/卷軸飾/螺旋和線圈/波浪/菱形和旋渦花飾/扇形/月牙形/阿拉伯蔓藤花紋/圓章圖案/四葉飾和三葉飾 網格和繩結:編籃和編藤/格架和格子

/十字架/繩結 組合圖案:菱形花紋/摩爾與伊斯蘭瓷磚/伊茲尼克瓷磚/阿茲勒赫瓷磚畫/蘇紮尼刺繡/塔帕布/費爾島針織/肯特布/絎縫被/維多利亞軍隊縫被/什錦 設計師:查理斯•伊姆斯與蕾•伊姆斯、索尼婭•德勞內、安妮•阿伯斯、艾雷岸本、瓦爾瓦拉•斯捷潘諾娃、傑克•萊諾•拉森、約瑟夫•霍夫曼、伊妮德•馬克斯 藝術風格:新古典主義、古埃及、裝飾藝術運動、凱爾特、伊斯蘭 ◎第四章 圖畫 人物:抽象/菲力克斯•托波爾斯基和亨利•摩爾/民間藝術/人體部位/古典/波普藝術什錦 城市:建築物/城市景觀/都市茹伊印花 海邊 田園:代爾夫特陶瓷/茹伊印花 交通:輪子/船/飛機/太空船/什錦 家庭:廚房/家居用品

/飾品/扇子/什錦 工作:蘇聯 娛樂:遊戲/體育/音樂/什錦 天空:太陽/雲/雪 標誌和符號:星星/心形/排版設計/阿拉伯書法/百合花飾 設計師:科利爾坎貝爾設計公司、愛德華•鮑登、斯蒂格•林德伯格、亞歷山大•吉拉德 藝術風格:古希臘和古羅馬、巴羅克和洛可哥 ◎第五章 抽象圖案 自由造型:油畫感圖案/濕拓工藝/靛藍絞染/紮染/彩虹紮染/動態雕塑/孟菲斯派/潦草畫/塗鴉/迷彩/迷幻/什錦 視覺:歐普藝術 科學:微觀和晶體/分子/宇宙 設計師:凡妮莎•貝爾與鄧肯•格蘭特、呂西安娜•戴、雪麗•克雷文、岡塔•斯托爾茨、賈桂琳•格羅格、芭芭拉•布朗 藝術風格:現代主義、後現代主義、20世紀中期現代主義

◎譯名對照與索引 ◎圖片來源 ◎鳴謝 引言 花紋圖案可動可靜,或自由灑脫,或佈局嚴謹,色彩與紋理的碰撞譜寫出視覺上的樂曲。上及陶器上富有韻律感的花紋和洞穴牆壁上手工刻印的痕跡,下至最新的數碼設計,從古至今,圖案創作帶給人的藝術享受都是裝飾藝術內在的一部分。圖案無處不在,包含在建築細節中,也留存於梭織與印花織物中,它是每個藝術家和設計師的原創表達,也是世界各地手工藝悠久的傳承。 圖紋怡情。花頭花瓣的排列,枝幹藤蔓的舒展,還有貝殼上的螺旋紋路,花紋圖案源于自然,也與我們的審美趣味有著千絲萬縷的聯繫。從某種深層角度來看,圖案反映了我們是如何思考的。人類本能地將所見所感

提煉為某種連貫的敘述。從這個層面來說,人類需要厘清事物之間的關係,將獨特而分散的元素聚零為整,發揮整體大於局部的效果,而花紋圖案正好滿足了人類的這種需求。 縱觀歷史,花紋圖案的主題、配色和比例變化萬千。然而萬變不離其宗的是,花紋圖案的重複具有規律性,強烈的韻律感讓平坦的表面充滿了動感活力與空間深度。花紋的重複可簡可繁,可以是等距排列的圓點組成的網格,也可以是縝密的枝條設計,要費點功夫才梳理得出形態各異的元素。圖紋的前景與背景交相輝映,佈局之繁雜宛如一場舞蹈盛宴。 技術與工藝 花紋圖案也與技術和工藝密不可分。它本身是方法,也是目的。從可延展的潮濕黏土表面留下的痕跡可以推斷出曾用工具壓過,

同樣地,用橡皮筋或繩子作為防染工具形成了彩色同心環的圖案,可以推斷出運用了紮染工藝,編織的方法也可判斷出某些幾何設計的出處。工業革命和機械化到來以前,圖案創作需要大量的勞力與時間:往往需要群體作業,經無數小時的縫紉最後製成棉被,其他印花、梭織或刺繡的紡織品也是如此,最精美絕倫的紡織品往往價格不菲。 隨著機械化的到來,壁紙與紡織品的製造速度加快,數量猛增。這些進步幫助打開了市場,降低了價格,使得產品進入更多百姓家。從18世紀末到20世紀,英格蘭蘭開夏郡的工廠製造了數以百萬碼長的印花棉布,遠銷世界各地。 另一個重要的技術進步是絲網印刷,肇始于“二戰”前,在戰後廣泛流行。此後,數碼化又為花紋圖案

的發展打開了新的局面,花紋圖案出現在了五花八門的材料和產品上。 工藝美術運動 說到古往今來最具代表性的圖案設計師,莫過於英國的紡織品設計師威廉·莫里斯,他也是詩人、小說家、翻譯和社會主義活動家。莫里斯是工藝美術運動的奠基人,留下了令人稱羨的經典傳世之作,影響了全世界數個世代的設計師。1896年莫里斯離世之後,他的很多圖案設計歷經百年滄桑沿用至今,可謂是最家喻戶曉的圖案設計大師。莫里斯化自然為設計,從不刻意追求立體寫實,而是忠於平面設計,總能將前景與背景巧妙搭配,令畫面神采如生。 對現代人來說,莫里斯的圖案設計或許繁複細密,甚至讓人眼花繚亂,但他在很多方面都善於化繁為簡。真實地表現結構與

材料是工藝美術運動的基礎理念。莫里斯有一黃金法則:“不要在家裡擺放任何不實用又不美觀的東西。”這樣說並不是反對裝飾,而是呼籲裝飾要運用得當。 莫里斯震驚於英國工廠產品的粗製濫造,有意識地拒絕批量生產而宣導手工製作,因而他的作品也價格不菲。他使用雕版印刷製作壁畫和面料,有一些直至今日依舊保留了雕版印刷的傳統。同樣,他也拒絕19世紀中葉面世的刺眼的苯胺染料。他使用更為柔軟、褪色更和諧一體的傳統植物染料。因此,他研究古老的草藥,用不同的配方做實驗。20世紀20年代,英國設計師菲利斯·巴倫與桃樂西·拉徹追隨莫里斯的腳步,重新將雕版印刷與植物染料的傳統發揚光大。 很多建築師也踏入圖案設計的領域。在建

築工作機會稀缺的時期,對於像沃伊齊和查理斯·倫尼·麥金托什這樣的英國建築師來說,紡織品和壁紙設計成為他們重要的收入來源。圖案設計也是藝術家營生的重要副業。法國畫家拉烏爾·杜菲設計了許多禮服和裝飾織物,他常與法國里昂的頂級絲綢製造商比安基尼費裡耶公司合作。出生于烏克蘭的藝術家索尼婭·德勞內為自己的革新型服裝設計面料。20世紀20年代和30年代的英國,得益於絲網印刷,大膽新銳的設計得以少量印刷,為藝術家們開展副業起到了促進作用。 戰後的一位絲網印刷大師是捷克出生的茲卡·阿謝爾。他與妻子麗達與當時一流的藝術家強強聯手,說服亨利·馬蒂斯(1869—1954)、亨利·摩爾(1898—1986)、本·尼

科爾森(1894—1982)和菲力克斯·托波爾斯基(1907—1989)等設計服裝面料和裝飾織物圖案,為大眾打造穿得起、用得上的藝術。 女性的影響力 女性在圖案設計,尤其是紡織品設計方面尤為傑出。女性一向以縫紉、印花織物和刺繡見長,她們的圖案設計成就也不容小覷,可在其他創意領域,女性總是被拒之門外。哪怕是思維先進的德國藝術學院包豪斯,大部分院系也不招收女學生,其編織工坊是明顯的例外。包豪斯的岡塔·斯托爾茨和安妮·阿伯斯的紡織幾何為紡織品設計帶來了革新。其他的先驅和重要從業者包括伊妮德·馬克斯、瑪麗安·施特勞布、瑪麗昂·多恩及賈桂琳·格羅格。戰後時期,設計師呂西安娜·戴、芭芭拉·布朗、邁婭

·伊索拉、雪麗·克雷文,還有蘇珊·科利爾和莎拉·坎貝爾姐妹等都是舉足輕重的人物。 設計與裝飾的精彩演變史中,也有對圖案避而遠之的階段。數個世紀以來,室內裝飾與時裝的潮流風尚總是在精雕細琢和樸素簡潔之間搖擺。18世紀的室內裝飾儘管也存在繁複華麗的風格,但普遍有更輕更簡的趨勢,反觀19世紀中後期,圖案鋪天蓋地地出現在各種表面上。直到20世紀,達到一定收入水準的家庭大多房間裡都有一定的圖案裝飾。 拒絕在室內裝飾中運用圖案是出於審美考量,而非宗教原因(對某些信仰團體而言是出於宗教原因)或是經濟困難,這是與現代運動的興起相關的。捷克現代主義建築師阿道夫·路斯(1870—1933)1913年的著作《裝

飾與罪惡》(Ornament and Crime),影響了大批後世的建築家和設計師,他們急於擺脫上一代紛繁瑣細的風格,轉身擁抱機器時代的簡約功能主義。少即是多。20世紀末時,這股風潮捲土重來,極簡主義蔚然成風,用瑞典傢俱公司宜家廣告語裡的俗話來說:“扔掉印花棉布。”一時間,花紋圖案似乎過時了,是要繞道而行的。 然而花紋圖案離開家居裝飾的時間並不長,也始終沒有退出服裝設計的舞臺。圖案再次盛行時,恰逢20世紀中期的現代主義風格悄然興起。可以說,20世紀圖案設計的豐收期是在“二戰”剛結束後的那些年,尤其是在美國、英國和斯堪的納維亞。仿佛戰爭的匱乏與艱難壓抑了人們的創意活力,隨後一股腦迸發出來。科學

的進步和當代藝術家的作品催生出新穎的花紋圖案,充滿了樂觀的前瞻意識和對未來的信念。 順應時尚 當圖案設計在20世紀末重回人們的視野時,發生了另一個轉變。像凱絲·吉德斯頓和奧蘭·凱利這樣的設計師不僅將圖案設計應用於服裝、壁紙和裝飾織物,還用在各式各樣的產品上,從尿布墊到蘋果手機殼無所不包。為了順應時尚的週期,圖案設計也開始出現季節性。 花紋圖案層出不窮,難以盡數,天下沒有一本書可以囊括古往今來的所有花紋圖案。儘管如此,本書涵蓋了逾1500幅花紋圖案,奉上一場隆重的視覺盛宴。儘管本書也包含了一些瓷磚圖案,但以裝飾織物和服裝面料圖案為主,還有壁紙,這些也是普羅大眾的日常生活中最常見的。 本

書按照主題而不是時間順序排列,這樣讀者可以對比18世紀的茹伊印花布設計和蘇格蘭設計公司膽小野獸在21世紀對這種傳統設計的顛覆,或是一覽盛行數百年的某種傳統花紋,例如印度和波斯的腰果花設計,並瞭解絣織圖案在世界各地的變化樣式。本書還介紹了重要的圖案設計師和有史以來不同裝飾風格的特色。花紋圖案擁有感召人心的力量和讓人無法抗拒的生活情趣。

從傳統工藝到綠工藝:論台灣藍染的當代保存與復興

為了解決手工刻印價格 的問題,作者劉倩伶 這樣論述:

近年來在科技日新月異的助益下,資訊的便捷使人們生活方式產生很大的改變,然而,隨著工業快速發展所帶來的環境汙染及社會認同情感的衰退,卻也讓人們回過頭來追求與他人的連結及對自然環境更友善的生產方式。在現今充斥著機械製造用品的日常生活中,我們很難想像,直至19世紀末化學合成染料問世前,天然染料一直是紡織品使用的唯一色素來源。作為一種重新進入當代社會領域的傳統工藝,天然藍靛染色以其新的角色和功能而漸漸受到重視。 在一次因緣際會下,筆者參訪了苗栗三義卓也小屋,園區內種滿染科植物的農田與有機永續的管理方式讓我們留下了深刻印象。看見這種與自然生態和平共處的模式,我們開始思考人與自然環境之間的

關係,而更想知道傳統工藝是藉著何種原因得以在當代社會發展:是因為它倡導以自然材質和手工技藝的生產方式能夠和環境達到某種平衡關係嗎?此外,在進行工藝生產時,我們得以與他人合作,現代工業社會中人們所缺乏的互動關係是否正是傳統工藝得以體現的價值呢? 十九世紀末,作為台灣外銷出口優勢的產業之一,藍草曾是當時重要的經濟作物;而消失了超過一甲子,在追求環境保護意識及文化身分認同的潮流之下,藍染夾帶著它的歷史及文化價值重新回到社會環境中。抱持著為傳統工藝盡一份心力的初衷,筆者期望透過文化資產概念與社會學觀點來詮釋工藝在當代社會中的價值與重要性,進而去思考它在未來可能的發展方向,並找出台灣有別於其他國家的優

勢及文化軟實力。 為解開最初問題意識的疑惑,筆者著手進行田野調查,期望透過深度訪談的方式,從個人藝術家、天染工坊工匠及臺灣工藝研究發展中心研究人員的觀點,來對藍染工藝在當代保存與實際應用推廣的發展現況有更深一層的了解。在訪談結果中,訪談者大多數觀點在我們看來與我們最初的想法相符:首先,作為與他人互動的連結、使生活更加便利的驅動力及映照出內心狀態的一面鏡子而言,工藝在多年來的發展中不斷完善它的功能。再者,我們也一致認為台灣有別於其他國家的文化獨特性在於工藝作品中的創造力以及藍靛染料的品質。然而,在工業發展中,傳統工藝的功能性已逐漸被機械複製所取代,以至於面對價格低廉且製程便利的化學染料時,天然

藍染很難在現今社會中普及並成為生活必需品,這的確與筆者一開始的認知有很大的差異。即便這個現況與工藝的實用精神背道而馳,卻很好地解釋了藍靛染色除了功能性外的文化及生態價值,是值得被當代社會所加以重視的。 根據聯合國教科文組織對於無形文化資產的定義:「非物質文化遺產世代相傳,在各社區和群體適應周圍環境以及與自然和歷史的互動中,被不斷地再創造,為這些社區和群體提供認同感。」傳統工藝的功能之一是將過去和當代社會連結,以便人們可以透過手工技藝更加了解自我思維、社區特色和自然環境,這與台灣的社區總體營造概念和實際應用方面有很多共同點。此外,筆者也找出台灣文化部在文化資產定義中的三個價值:歷史、藝術和科學

價值,這些特徵代表著技藝在當代社會中的實際應用必然建立在這些基礎價值上才能發展。藍染無論是在過去經濟角色的歷史價值、手工技藝表現的藝術價值、或是染色技術為符合現代生活應用而不斷改良的科學價值上,都相當具有代表性。儘管在當代社會的實際應用仍存在一定程度上的困難,但它無疑地是具有普世價值的無形文化資產。 除了文化資產概念,筆者更希望透過社會學理論來檢視藍染工藝在台灣社會文本中實際上是藉由何種原因得以成功復興,並得到社會大眾的關注。首先,班雅明的「靈光」概念賦予了傳統工藝獨特性,這種獨一無二的特性是藝術品得以與機械複製品做出區別的關鍵;而班雅明更在他的「回憶」概念中肯定了工匠的地位,及其手工生產與

傳承的過程就是一種心、眼、手的協調,完美地詮釋了傳統工藝背後帶有的獨特性、情感與精神。然而,面對化學染料的競爭,我們不能否認藍染的確在現實中失去了它的市場,但是它又具備不能被完全取代的價值。即便班雅明賦予了工藝重要性,筆者仍發現傳統工藝在台灣社會所面臨的現況並不完全符合其概念,因為社會背景改變了-事實上我們正處於後工業化時代,大量一致的物件使我們疲乏且希望回到對自然和手工生產的追求上。因此,筆者希望透過布迪厄的理論來豐富我們的論文理論基礎,並了解當代社會中的文化是藉由何種方式有效實踐並找到發展空間。在布迪厄「區分」理論中,他使用資本的概念來解釋不同的社會階級所發展出一套完整的生活方式、品味及消

費模式,乃是根據他們在社會領域中所擁有的經濟及文化資本來決定,同樣地,文化實踐跟社會條件也是息息相關。因此,透過布迪厄的理論,我們更好理解藍染工藝要進入當代社會必須符合特定社會群體的需求才能投其所好,甚至是要創造需求。 上述的兩種理論相輔相成且缺一不可,班雅明的概念賦予了傳統手工藝有別於機械複製的獨特性;而布迪厄的理論則提供了我們對於當代社會中文化的象徵意涵與實踐策略的一個思考空間。正是藍染工藝中的文化象徵使它成功地從過往的經濟價值轉變為文化價值,而得以重新回到當今市場,這也是剩餘價值的概念。只有在存在某種剩餘價值形式的情況下,傳統工藝在當代社會中才有發展的空間,因為它的功能價值已經被取

代。根據三組訪談者的觀點及案例的分析結果,在現今重視文化象徵性、態度的追求及生態價值的潮流中,筆者推斷出三個藍染未來可能的發展方向:現代性及藝術價值、生態環保性和科學價值、以及文化商品化。而其中的現代性及文化商品化(設計)恰巧也與日本及英國現代工藝的發展趨勢產生了交集,使我們更肯定了台灣藍染工藝在當代保存與復興的價值及重要性。 然而,在訪談及分析案例的過程中,筆者同時也發現了一些實際推廣方面的問題與困境。首先是關於功能性的問題,上述結論中提到,藍染在進入當代社會後的功能性已經不如其文化象徵與生態價值來的重要,但是我們不能否認實用性是工藝的基本特性,如果工藝品不再被使用且其文化象徵與美感完全凌

駕於用途之上,那它還能被稱為工藝嗎?是否會漸漸地無法分辨手工藝品及文化商品?再者,產量不足使它很難成為一種產業。相較於合成染料的低廉價格及便利的生產過程,藍染產品尚未在生活中普及,這意味著工藝的實用價值無法被彰顯,筆者質疑是否工藝產品能被廣泛使用而不與功能性做連結?此外,產量不足的另個原因是缺乏前端投入原料種植的人,由於後端的技術和設計較容易在台灣產業環境中受到重視,且農業普遍被認為是一項非常艱辛的工作,因此種植藍草的人很少。然而,台灣在科技方面擁有競爭優勢,假設政府將前端種植定位為具備高度發展潛力的產業來輔導,是否可以吸引年輕人來投入生產? 最後則是關於政府資源分配的困境。鑒於人人都有獲得

資源的同等權利,公家機關會平均分配資源補助,以避免獨厚某些工匠或藝術家,但是文化民主化的結果讓資源遍地分散,國家的文化競爭力卻沒有隨之提升。筆者想知道政府是否擁有足夠的判斷機制以較合理地分配資源給更具競爭力的產業?事實上,確實存在某些具有發展潛力的文化資產,它只要獲得更多資源就會有更好的發展,進而發揮影響力而提升台灣文化軟實力。反之,資源均分的結果會導致文化競爭力下降,因為產業只需依賴政府的資金就能存活,而無需面對市場的競爭使其文化內涵提升,倘若無法與大眾接觸進行交流,他的創作與我們的社會之間有什麼連結?他如何透過作品展現其影響力和對當代社會的貢獻?然而,根據文化民主化的精神,政府並沒有做錯,

這對於每個國家的文化資源分配來說確實是個兩難,值得我們深入思考。 筆者上述所提出的問題,一方面期望後續研究豐富此研究領域,一方面也展現了台灣藍染工藝發展已具備一定的成熟度及多樣化可能性。對文化資產的集體認同感是所有關心台灣社會人們的重要動機,借助工藝,我們更好地了解過去的文化、歷史和環境以找到文化認同及歸屬感;手工生產的過程也是一個能夠靜下心來與自己、他人、物件材質甚或是自然環境對話的時刻。作為一個重新進入當代社會的文化資產,藍染工藝以其文化、美學與生態價值得到關注,而它在保存與復興的概念也從技術及物件上的單純維護,轉變為在現代性、環保及科學價值、文化象徵之間的跨領域實踐。近年來,在生態永續

發展趨勢的影響下,傳統藍染工藝以其綠工藝的價值體現了人與土地可以共生的哲學。 在研究尾聲,有幸拜訪《臺灣工藝》主編朱珮儀及傳統藍染工藝復原先驅馬芬妹,並參訪了花蓮青陽蝴蝶農場所倡導的生態平衡林下經濟,實是為此研究的結論開創一個更宏觀的視野與空間。台灣工藝發展貴在不同領域專家合作,讓多元知識介入,方能塑造出多樣性的文化與價值觀,因此藍染不僅是一項工藝,更能成為現代人生活中另一種有意識的選擇,在天然永續的議題面向發展。如此,也許不需汲汲營營尋找台灣特色,我們原本所擁有多樣的自然與文化,就值得驕傲與保存,跨領域的交流碰撞,更能向世界展現台灣的豐富底蘊。 最後,由於時間限制,未能實際投入藍

染產業實習,筆者深感遺憾。鑒於工藝在台灣學術研究中相較於藝術領域而言,似乎處於相對邊緣的角色,筆者衷心期望本研究不僅能以社會學角度對傳統工藝的價值作詮釋,更希望拋磚引玉,吸引更多的研究投入於此。因此,我們的研究方向仍然是開放的:蒐集調查台灣民眾選擇天然藍染的原因,以了解此工藝如何在商業模式與文化意蘊之間找到平衡,這個方向也是值得深入探討的,期盼未來能夠看到更多研究豐富台灣的工藝領域。

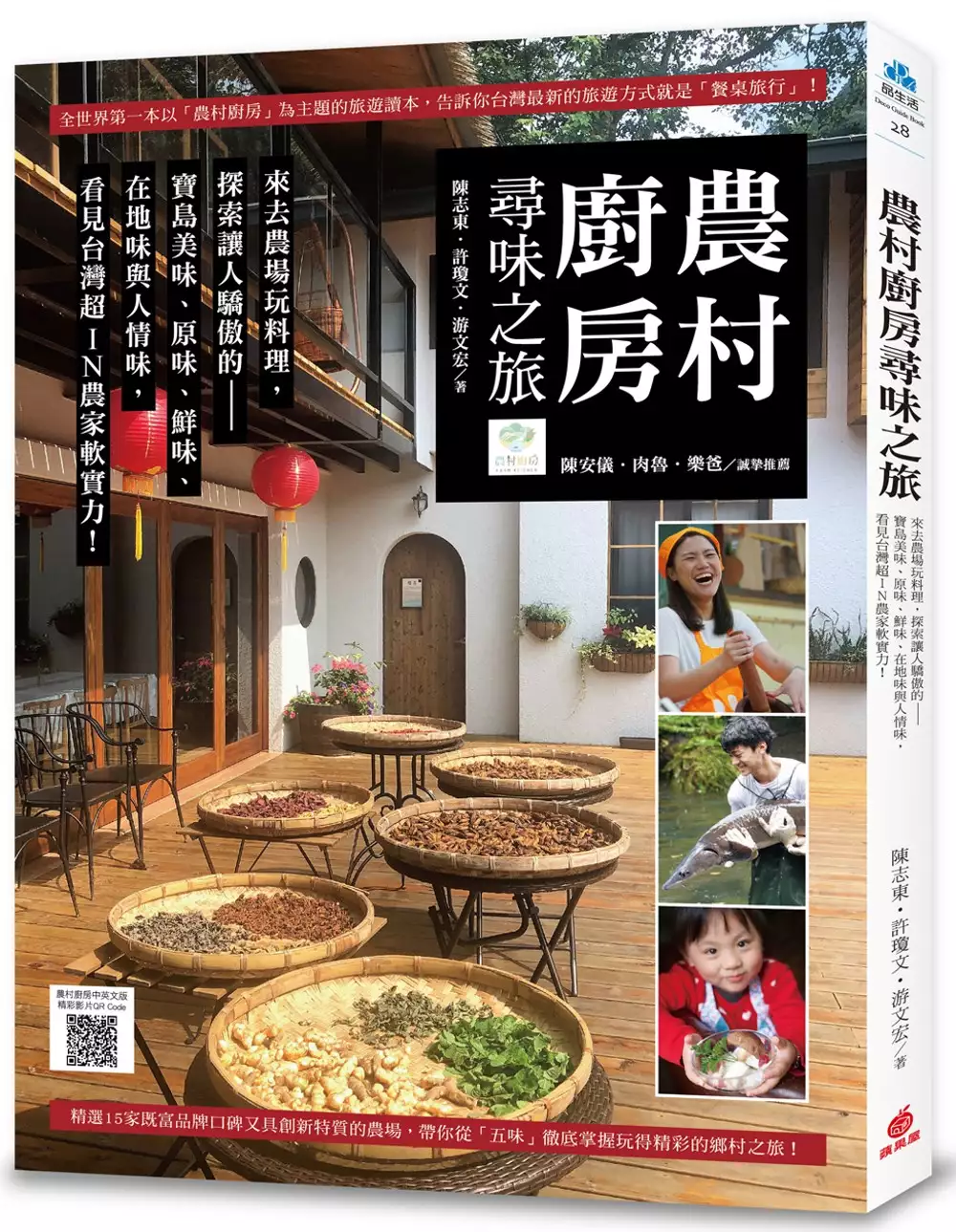

農村廚房尋味之旅 (附「農村廚房」中英文版精彩影片QR Code):來去農場玩料理,探索讓人驕傲的寶島美味、原味、鮮味、在地味與人情味,看見台灣超IN農家軟實力!

為了解決手工刻印價格 的問題,作者陳志東,許瓊文,游文宏 這樣論述:

你採過三星蔥嗎?你抱過鱘龍魚嗎?你看過炭焙桂圓寮嗎?你吃過青黛冰淇淋嗎?…… 「食材旅行」是一種主題旅遊,「農村廚房」是一種生活體驗。 當「全球在地化」成為一種趨勢,「越在地,越國際」就變成一種顯學。 親子作家陳安儀、旅遊玩家肉魯、親子旅遊達人樂爸 大好評推薦 史上第一本玩遍「農村廚房」跨界好書! 你嚮往走遍千山萬水、繞著地球環遊世界,但你可曾踏進台灣每年接待近三千萬人的「休閒農場」? 你崇尚頂級名廚品味、追逐米其林星級餐廳,但你可曾細究吸引無數饕客回味再三的「台灣好味」? 本書不僅從觀光休閒的旅人角度出發,帶你一窺「走在世界最前端」的台灣休閒農業故事, 更從「

食當地、吃當季」的觀點切入,讓你在「一邊玩、一邊吃、一邊學料理」的過程中, 深刻感受台灣最迷人的休閒農場之所在—— 不同於網路上走馬看花的札記,一字一句引領你看見台灣最美的鄉村風景、探索台灣尚青的食物滋味, 用你從來沒有想過的方式,教你重新發現「農場好好玩」的真諦與價值。 現在,就「大手牽小手」,一起準備出發去「農村廚房」旅行吧! 本書特色 真正的好味道,都與「土地」產生連結; 真正的好味道,更因「人」而深刻豐美。 本書以「在地」為本,無論是一個人旅行,還是一家子旅行, 翻開這本書,都將讓你對「旅遊x生活x飲食x料理」有不一樣的體會。 沒看過

這本書,別說你懂台灣; 沒跟著這本書去玩,更別說你知道什麼叫做令人驕傲的台灣真味! 【1】全世界第一本以「農村廚房」為主題的旅遊讀本,告訴你台灣最新的旅遊方式就是「餐桌旅行」! 「從產地到餐桌」、「稻田裡的餐桌」、「騎海牛烤鮮蚵」……這些近年來讓人眼睛一亮的旅遊方式,愛玩的你肯定不陌生,而2020年才出現的「農村廚房」更是「跟著食材去旅行」的進階旗艦版,不需出國、不必跳島,只要走進農場,就能跟電視中的世界名廚一樣,一邊悠閒享受大自然的景致,一邊認識採集最鮮甜的食材,並且在熱情農場主人的帶領下,親自動手做出一道又一道最具在地滋味的絕佳料理! 【2】精選15家既富品牌口碑又

具創新特質的農場,帶你從「五味」徹底掌握玩得精彩的鄉村之旅! 台灣的農林漁牧休閒場域數以千計,但具備「農村廚房」創新主題遊程的優質農場,卻是寥寥可數。本書作者再三訪查,從策劃到實地採訪,歷經兩年才精選並完成書中15家農場的深度報導——從「原味」切入農場新貌,從「人情味」側寫主人故事,從「鮮味」介紹特色食材,從「美味」展現農村料理,並從「在地味」分享伴手特產——一書在手,勝過google千百條支離破碎的訊息,讓你不僅能找到台灣最棒的農場,更能從深刻又生動的字裡行間,真切認識它的獨特與美好,從此不再走馬看花! 【3】全書充滿「看故事」的閱讀趣味,並富含「學旅遊」的應用知識,讓你重新認識

台灣最美的風景! 對於年輕人來說,旅遊可能是追尋生命的一種方式。對於中年人來說,旅遊可能是凝聚家庭關係的一種管道。對於老年人來說,旅遊則可能是享受人生的一種選擇。而本書多元化的寫作角度,由淺入深,忠實而細緻的描述出每一個旅程的獨到與魅力之處,不同於一般旅遊指南的資訊彙整,而是從這個地方之所以誕生、之所以知名、之所以精彩、之所以值得一去再去的觀點出發,讓每一個想要出發的旅人,都能從中獲得豐足的背景知識。因此,無論是一個人出走,一家人渡假,抑或是三五好友旅行、老伴攜手出遊,本書都將是你最佳的走讀良伴。

日治時期台灣近代建築建築材料紅磚的使用之研究-以商標作為建築編年的初步探討

為了解決手工刻印價格 的問題,作者翁靖傑 這樣論述:

日治時期台灣近代建築中,紅磚造是最主要的特色建築材料,在近年文資保存意識抬頭的現在,要進行保存維護作業上,需以詳盡的建築編年資料作為基礎,因此建立日治時期的台灣近代建築編年資料是當務之急。紅磚造的建築編年資料中,可以紅磚製造生產之「商標」作為建築年代與技術轉折之對應。因此以台灣近代建築為媒介,綜觀建築材料紅磚的使用,透過日治時期台灣各磚窯公司的營運生產,瞭解並歸納出商標紅磚的類型與製造,及其如何應用於台灣近代建築,視為台灣近代建築材料史與技術史中的一環。本文再以台灣煉瓦窯業發展為歷史背景,日本西化後,受歐美工業革命傳播影響日本近代煉瓦技術,藉由殖民台灣引入乾式煉瓦技術與霍夫曼窯,影響台灣煉瓦

業發展。文中嘗試以サミユル洋行(Samuel & Samuel Company)與台灣煉瓦株式會社於紅磚銷售競爭,作為商標紅磚探討的起源,歸納闡述S與T.R商標紅磚磚面上的商標所對應的建築年代。本研究內容重點包括:一、台灣紅磚煉瓦業背景概述與商標起源透過1895年日治時期以前台灣傳統煉瓦業的演變過程與日本煉瓦業發展,及日治時期殖民台灣後日本煉瓦技術、規格等如何對台影響。並以商標的起源闡述日本與英國煉瓦商標的歷史背景及使用方式。二、日治時期台灣紅磚煉瓦業發展劃分日治時期為初期、中後期、末期與光復初期三階段,闡述台灣於各時期之重要煉瓦公司運作與如何影響台灣煉瓦業發展。三、日治時期台灣近代建築與紅磚

探討以日本近代建築流派與台灣建築法令對台灣建築材料使用紅磚的影響,論述商標紅磚為台灣本地製造、改良歐美煉瓦技術與引入日本商標概念這三種不同文化因素混合而產生,並歸納整理各商標紅磚類型探討。四、結論以裸商標、陰刻S商標、陰刻T.R商標及陽刻T.R商標紅磚等類型,作為台灣近代建築建築編年的區分,提供台灣近代建築修復調查時相關建物年代判定上的佐證。

手工刻印價格的網路口碑排行榜

-

#1.手工刻印pk 電腦刻印@ 晴媽的永晴印坊! - 隨意窩

當然,手工雕刻字體有他的美! 可算是一種藝術品了! 只是價格高昂.. 最後~~永晴到底是使用哪一種呢? 答案:以上皆 ... 於 blog.xuite.net -

#2.傳家手工印章-台中店@印章訂製印章材質超過300種

傳家手工印章-台中店@印章訂製印章材質超過300種 ... 傳家手工印章位在忠明南路大潤發附近 ... 刻工有分為電腦刻/手工刻印. 價位也會有所不同. 於 amigo0728.pixnet.net -

#3.手工刻印價格完整相關資訊

提供手工刻印價格相關文章,想要了解更多璽印篆刻印章藝術中心、附近刻印章店、刻印章台北有關科技/資訊文章或書籍,歡迎來3C資訊王提供您完整相關訊息. 於 digitalsolute.com -

#4.尋找手工刻印.....真的手工刻印哪裡尋? - Mobile01

另一種就是真正的手工刻了.. 用篆刻刀在軟石上雕刻... 這種方法的店.真的很少. 因為選擇石頭少.價錢 ... 於 www.mobile01.com -

#5.手工印章| 2021 年11 月| Pinkoi 亞洲最大設計購物網站

在「Pinkoi 」App 中打開. 打開. Pinkoi. 手工印章. New. 全部清除. 篩選商品. 熱門程度優先, 最新上架優先, 價格由高至低, 價格由低至高. 排序. 年度搜尋主題. 於 www.pinkoi.com -

#6.Taipei Walker Vol.281 2020年9月號: 絕景露營 看山.望海.住進大自然

... 的用餐環境、親民價格的港點和年輕 Close Up 想要一次吃到豐富的蔬菜和一段 ... 大三元酒樓的味道是從小刻印遠,說到:「就連很多台北長大的好的食材、職人手工的 ... 於 books.google.com.tw -

#7.關於我們-手工印章-雅文齋印鋪

人情歷史溫度的印鑑 ... 台中印章店專業臍帶章客製,台中印章店推薦多年技術,精細刻印手工印章價格,台中印章店推薦聚財運,肚臍章推薦保平安!台中印章推薦各式公司章、廟 ... 於 www.yawins.com.tw -

#8.頂級台灣龍柏開運印章印鑑《半手工刻印》六分,加長高度

傳家手工印章-台北/桃園/新竹/台中/高雄門市 · 1.傳家手工印章的商品金額,公開和透明,一律網路價。 和門市的價格相同。 · 2.傳家的印章材質超過100種,而且備貨數量很充足 ... 於 www.ruten.com.tw -

#9.自備料代刻專區 - 橙印良品

翡翠自備料代刻. 玉石自備料代刻. 手工雕刻黃歧木刻印. 玉石自備料代刻. 玉石自備料代刻. 琉璃自備料代刻. 壓克力自備料代刻. 綠檀自備料代刻. 於 www.ostamp.com.tw -

#10.頂級綠檀木公司印章《半手工刻印》一吋,正常高度 - 東森購物

四十年篆刻經驗,有完整的五種刻工,每個印章都用心為您刻印章。免費依照您的「生辰八字、產業屬性」推薦適合您的印章材質。 市價:$ 9,280. 加入收藏. 網路價:$ ... 於 www.etmall.com.tw -

#11.手工刻印購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

手工刻印 的商品價格,還有更多頂級黑檀木開運印章《半手工刻印》六分,正常高度,單章。全配包裝。傳家手工印章相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到 ... 於 www.findprice.com.tw -

#12.找手工刻印價格相關社群貼文資訊

手工刻印價格 - 3C資訊王。 提供手工刻印價格相關文章,想要了解更多璽印篆刻印章藝術中心、附近刻印章店、 ... 傳家手工印章seals.com.tw印章,刻印手工印章篆刻製作, ... 於 gifttagtw.com -

#13.手工刻印价格报价行情- 京东 - JD.com

京东是国内专业的手工刻印网上购物商城,本频道提供手工刻印价格表,手工刻印报价行情、手工刻印多少钱等信息,为您选购手工刻印提供全方位的价格参考,提供愉悦的网上 ... 於 www.jd.com -

#14.鑄以代刻: 傳教士與中文印刷變局 - 第 1 頁 - Google 圖書結果

中國有豐富而不斷變化演進的圖書文化,其中圖書的生產複製方法,從最早的手工抄寫開始, ... 癥結就在於木刻印刷不論技術、價格和工匠,沒有一項是傳教士能夠掌握的。 於 books.google.com.tw -

#15.手工印章- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦手工印章商品就在蝦皮購物!買手工印章立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#16.【素晴らしい価格高評価】!!Cランク (フレックスR) ピン ...

PING NSプロ スチール ゴルフクラブ Second Hand。 Cランク (フレックスR) ピン G30 SF Tec 10° NS PRO Regio formula TYPE55 R 男性用 右利き ドライバー DR PING ... 於 www.caneinsider.com -

#17.Re: [問卦] 大家印章都刻多少錢的? - Gossiping板

推akira911: 『機器刻印再用手工補刀偽裝全手工刻印』這種的公司章 ... 推zuan: 木頭有脆跟裂的問題, 價格高的木頭不代表是好的印章398F 04/26 22:38. 於 disp.cc -

#18.云顶S6丨双城之战,4保狙白魔拼狙,国九只玩狙 - 太阳信息网

刻印 深渊不当人?莉莉丝你赢了. 下一篇. 一早出门,我笑了 ... 但是,价格高得惊人的NFT 的购买者指出,花大价钱购. 於 sunnews.site -

#19.爱奇艺I71家用投影仪FA300 2021新款智能高亮便携投影机手机 ...

... 高亮便携投影机手机投屏小型影院1080P高清4K无线WIFI投墙3D无屏电视怎么样? 好不好? 值不值得买? 上优惠世家了解更多优惠商品信息,图片,价格,评测,口碑评价,销量. 於 tao.hvcis.com -

#20.手工刻印店飛搜購物搜尋- 第1 頁

點石齋。百年老店。手工刻印。結婚對章。紫檀木。方章圓章。天長地久 ... 【傳家手工印章】頂級紅紫檀木開運印章加長型(全手工篆刻六分單章/印章專門店年節送禮刻印章 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#21.手工印章與機器印章差異-肚臍印章價格-雅文齋印鋪 - 台中印章 ...

歡迎來店挑選印章臍帶章價格。全手工篆刻:開運印章,印鑑。凡事越易被科技取代,手工越顯珍貴,臍帶章價格印章並不是一種必需品,而是一種需要使用的時候才會去刻印的 ... 於 www.fated.com.tw -

#22.和泰刻印社-純手工刻章

四十餘年經驗 手工篆刻達人. 本店坐落在台北市大安區和平東路與泰順街口,因此命名為和泰刻印社,筆劃字數靈動 ... 於 hotahi.com -

#23.單章(客戶自備印章材質,代刻價格不含印材)

相關刻印章的工法,可以看網頁解說,或是來門市看實際的刻印成品,以及用印的效果。 3. 針對「檀木、牛角、象牙」的印章材質,適合使用:「全手工篆刻、半手工刻印、電腦 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#24.正阿三哥刻印社 - 台中刻印章

榮獲手工刻印達人封號 "豐原立委江啟臣合影台中廣播". 豐原第一老字號專業手工雕刻網站 "(歡迎來實體店面選購)" ... 阿三哥手工vs 坊間電腦刻 ... 於 www.a3g.com.tw -

#25.篆刻服務

最後補充一句:政府規則:三千元以下的採購是無須報價的。 篆刻字款. 印章分兩類: 藝術與工整. 工整 (1-5): 章法 ... 於 www.moonskyedu.com -

#26.「手工刻印價格」情報資訊整理

愛呷宜花東「手工刻印價格」相關資訊整理- 手工刻印用您選購印章價格需再加入以下手工價格,就是手工刻印的總價。 手工刻印價目表. 木材印章四分,三個字內=700元五分~ ... 於 lovetweast.com -

#27.手工刻章價位- 商品搜尋 - 開運印章

刻印,刻印章,印章,國華刻印保證純手寫反字手工刻印章開運印鑑40年刻印章老店,,專業手工製作胎毛筆,肚臍印章,全手工篆刻公司章,篆刻公司印章,公司大小章,手工印章, ... 於 kuohwa66.p8.com.tw -

#28.影響世界的中國元素--四大發明 - Google 圖書結果

毛晉刻印用紙講究,且用紙量很大,於是每年派人去江西、福建等地預先訂購。一說由於製成時在竹紙邊上加蓋一個“毛”字印章,因之稱其為“毛邊紙”;一說因為紙坊對價格有異議, ... 於 books.google.com.tw -

#29.牙寶寶, 手作設計, 手作商品在旋轉拍賣

割愛價格僅以毛線材料費約略計算,不含編織手工時間成本等,編織時毛線和半成品皆有用塑膠 ... ❤️8公分直徑的橡皮圖章上,手工刻印出您心愛的寵物。 於 tw.carousell.com -

#30.手工刻印章-價格比價與低價商品-2021年11月

手工刻印章價格比價與低價商品,提供手工刻印店、手工刻章、手工客製卡片在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找手工刻印章相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#31.完全看懂!電腦王硬知識圖解書2 - 第 185 頁 - Google 圖書結果

能反而是無刻印的價格更貴一些'這大概就是物以稀為貴的道理吧。在手感上來說'並不會因為有凸起或 ... 男外對於大部分桌上型鍵盤的單顆鍵帽表面'就會全程就以手工為主。 於 books.google.com.tw -

#32.傳家手工印章- momo購物網

快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。電視商品現折100,折價券, 5折團購, 限時下殺讓您享超低價,並享有十天猶豫期;momo購物網為富邦及台灣大哥大關係企業. 於 m.momoshop.com.tw -

#33.古董鋼筆典藏特輯 - 第 57 頁 - Google 圖書結果

刻印 顏色為灰色,綠筆桿為綠色,而龜殼紋則多半採用白色。 2隻雛鳥(著色:綠) 1 9 3 7 1 1 9 9 1 3 ... 標準款式價格親民本篇介紹的款式以稀有品為主,因此平均價格較高。 於 books.google.com.tw -

#34.代工刻印[價格表/字體] - 國華手工開運印章

代工刻印[價格表/字體] ... 代工刻印-手工刻印純手寫反字.純手工刻印章(40多年手工刻印經驗),編排字型的字樣依個人的八字五行作市調整,獨一無二! 代工刻印-電腦刻印依 ... 於 www.kuohwa66.com.tw -

#35.上友鋼模彫刻工藝社

鋼印、電烙印、皮革手打鋼印,相關金屬雕刻客製服務,40年的鋼模經驗,給你專業的建議和產品。鋼印5天快速交件,工廠價格、專業的技術,歡迎與我們聯絡! 上友鋼模彫刻 ... 於 www.sunyours.com.tw -

#36.手工刻印价格查询- 手机版

手工刻印价格 查询. 推荐. 雕途篆刻工具套装初学者入门全套钨钢手工木工雕玉石刻印章雕刻. ¥ 18 · 推荐. 手工篆刻印章书法书画藏书章姓名印定制作成品闲章工笔硬笔 ... 於 www.qq360x.com -

#37.大阪神戶玩全指南14~15版 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

... v v v v v v NAMBA PARKS 中庭的峽谷道'雄偉的外牆宛如刻印著年代的地層! ... 這家帽子店標榜以人工手繪\刺繡的方式'讓客人可以買到獨此在價格上比 NOLLEY'S 平僵 ... 於 books.google.com.tw -

#38.價目表PRICE | badesealshop - 八德刻印社

八德刻印社-專業純手工印章 · 首頁HOME · 關於八德ABOUT · 字體FONT ... 私章價格. 1. 牛角類 - 赤牛角六分 ($3800). - 赤牛角五分($3500) - 黑牛角($1800). 於 www.domainstamps.com -

#39.國華手工刻印章開運印章臍帶章肚臍章胎毛筆夫妻章公司大小章

◎【專業手工製作胎毛筆】、專業手寫反字手工刻吉祥開運印鑑】。 ◎現今世面上百分之95%以上都是電腦刻印《電腦刻印仿冒風險高》本店保證專業手刻吉祥開運印鑑, 於 www.facebook.com -

#41.商品種類及價格 - 八德刻印社-專業純手工印章

1. 牛角類 - 赤牛角($2800) - 黑牛角($1500) · 2. 檀類. - 黑檀($2500). - 紅紫檀($2200) - 黑紫檀($2200) - 玫瑰檀($2200) · 3. 龍柏($2200) · 4. 小孩肚臍章($2300)/胎毛章 ... 於 bade072860966.pixnet.net -

#42.景刻宋本《酒边集》,中国书店80年代刷本

... 陶湘《景刊宋金元明本词》中刻印最精美的品种,没有之一! ... 售价:3800,出版人:中国书店,年代:1977,装帧:1,线装:,刻印方式:线装,册数:1. 於 mbook.kongfz.com -

#43.璽印篆刻藝術中心-手工刻印章專門店

印章,本店至今仍遵照古法製作印章,手工刻印,並嚴格控管印章品質。為了和市場區隔,將傳統技法結合現代藝術,讓一度成為夕陽的印章,重新展現千年智慧。 於 www.chop.com.tw -

#44.第六大類:《代刻印章、雕刻印章、橡皮圖章》 (台中開運印章 ...

(客戶自備印章,此欄價格不含印材), 刻工 (有三種刻工), 單章. 整套 加購盒子+印泥+外出袋. 56, 檀木類、赤牛角, 電腦刻印, NT 600, NT 800. 半手工刻印, NT 1600 ... 於 sealtaichung.pixnet.net -

#45.傳家手工印章 - Yahoo奇摩超級商城

頂級梅花色(一)赤牛角開運印章《半手工刻印》六分正常高度,單章。 ... 價格人氣 · 一般黑殼:方章、圓章(傳統連續章), 連續印章墨水章個人章姓名章防疫連續 ... 於 tw.mall.yahoo.com -

#46.手工刻印價目表 - 好印相印章工作室

手工刻印 用您選購印章價格需再加入以下手工價格,就是手工刻印的總價。 手工刻印價目表. 木材印章 四分,三個字內=700元 五分~七分,三個字內=800元 於 www.topkuo.idv.tw -

#47.Montblanc萬寶龍鋼筆典藏特輯 - 第 55 頁 - Google 圖書結果

純金製的筆蓋及筆身,均以手工雕刻精緻的紋樣。S(Sarastro)字樣的刻印,代表萬寶龍的正統鋼筆。 Meisterstück No.25 酒紅色 1929年 430,000日圓 Meisterstück No. 於 books.google.com.tw -

#48.手工刻印比較好嗎?

聽說手工刻印,有書法字體比較有美感刀意,印文大器、有生氣. ... 可是這難到不是因位以前沒有電腦刻印設備或者是以前的電腦雕刻設備價格高昂時空上的 ... 於 0935577532.blogspot.com -

#49.臺灣工業史 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

蔡淵淇織花錦之外也擁有織綾羅綢緞的技能,織花綿的機器新製價格約需200元,原料則必須由蘇州 ... 是一種用極細的五彩線織就的手工紡織品,品質精緻,清末派駐臺灣官員還鄉 ... 於 books.google.com.tw -

#50.手工刻印的價格推薦- 2021年8月| 比價撿便宜

手工刻印價格 推薦共6392筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#51.momo購物網推薦的【傳家手工印章】頂級紅紫檀木結婚對章 ...

但賣場價格為一個大章的價格,需要小章(個人章) ,請分別下標。 ○ 天然礦石、水晶等印材表面或內部多少會有天然內含物,如冰裂紋、雲霧、色帶變化,屬 ... 於 twcoupon.com -

#52.宋元福建科技史研究(厦门大学科技哲学与科技思想史文库)

婴图》和建安余氏勤有堂刻印这一史料,有人推断,脚踏棉纺车的改制成功很可能出自 ... 这还只是全国刻本图书的总体水平而论,由于建本图书以普及为主,价格在全国图书市场 ... 於 books.google.com.tw -

#53.八德刻印社-純手工印章(@bade_seals) • Instagram photos and ...

⌚️:50年文創老字號手工印章 :陳師傅based in 高雄 :追蹤臉書[八德刻印社] :真誠實在.細心解說.精美印章材質 :日本TBS.台灣媒體.雜誌獨家採訪 於 www.instagram.com -

#54.手工刻印章的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

手工 刻印章價格推薦共12781筆商品。包含11723筆拍賣、897筆商城.快搜尋「手工刻印章」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw