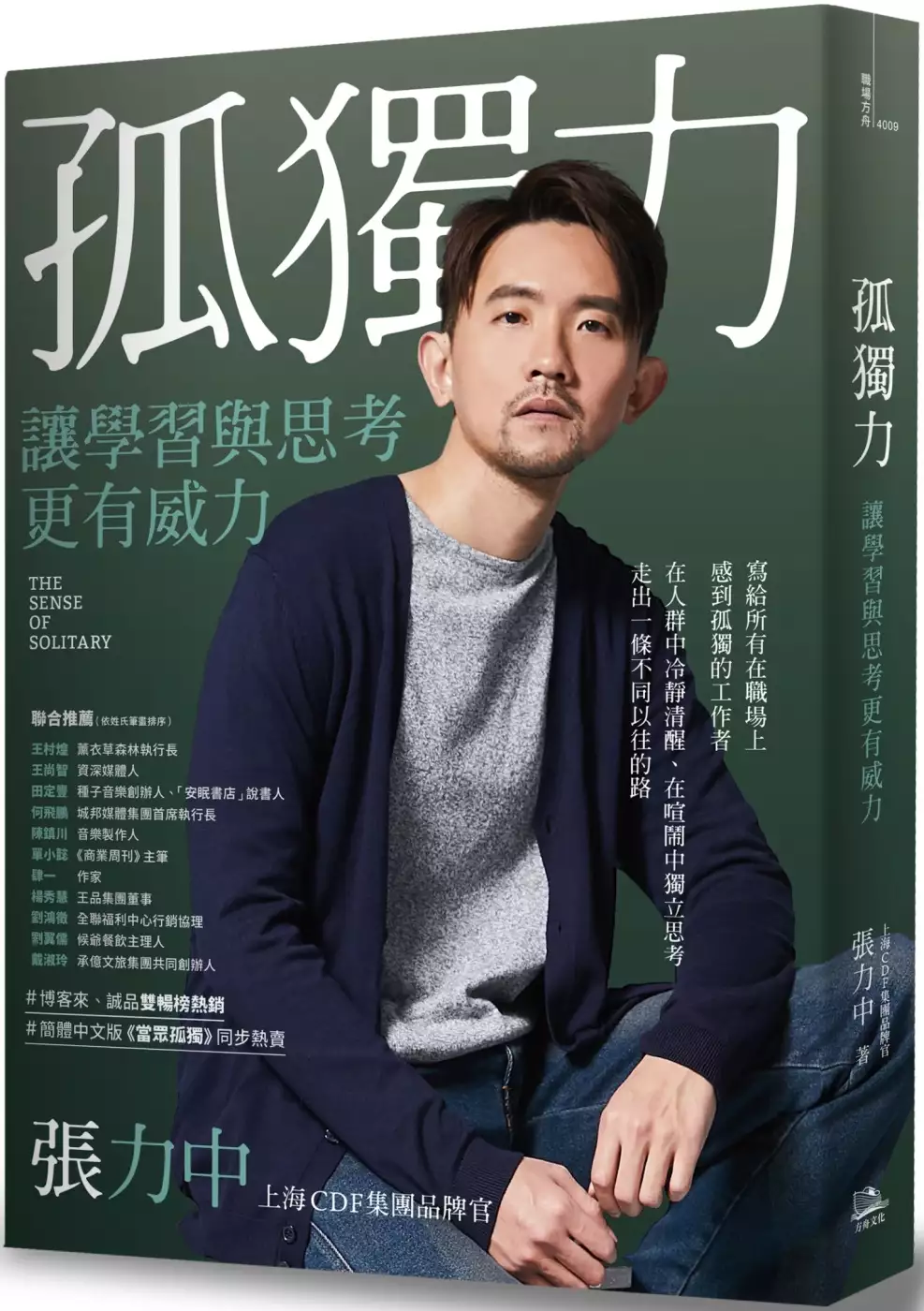

拔 山 安全帽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張力中寫的 孤獨力:讓學習與思考更有威力 和譚蕙芸的 天愈黑,星愈亮:反修例運動的人和事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站義大利KONG安全帽也說明:義大利KONG安全帽攀登器材批發團購安全帽Helmets > 義大利KONG安全帽| 義大利KONG安全帽義大利KONG安全帽. ... 品名:, KONG MOUSE SPORT 攀岩安全帽- 螢光黃.

這兩本書分別來自方舟文化 和突破所出版 。

淡江大學 公共行政學系公共政策碩士在職專班 黃一峯所指導 蔣國強的 國軍新聞危機傳播之研析─以陸軍航特部 阿帕契新聞事件為例 (2018),提出拔 山 安全帽關鍵因素是什麼,來自於危機傳播、SCCT、大數據、阿帕契、勞乃成。

而第二篇論文長庚大學 護理學系 邱逸榛所指導 徐琦溦的 輕度創傷性腦損傷老人急性住院至出院一個月期間家庭照顧者的過渡歷程 (2016),提出因為有 輕度創傷性腦損傷、神經精神病徵、老人住院、家庭照顧者、質性研究的重點而找出了 拔 山 安全帽的解答。

最後網站【織物記憶】雨後土香,與碎米莎草則補充:在水田、蔬菜田或果園,經常能看到占據整個土地的雜草,儼然就是農田裡的優勢物種。這時候難免自我懷疑,到底我是種農作物還是在養草?拔也拔不完,除也除不盡。

孤獨力:讓學習與思考更有威力

為了解決拔 山 安全帽 的問題,作者張力中 這樣論述:

※本書初版為方舟文化《張力中的孤獨力: 孤獨,讓學習與思考更有威力》 這本書,寫給所有在職場上感到孤獨的工作者。 在人群中冷靜清醒,在喧鬧中獨立思考,走出一條不同以往的路。 張力中,二十六歲初出社會,就搶下全臺中所有廣告大戶訂單;服務過點子特多的餐飲集團董事長,經歷各種荒謬與瘋狂;三十四歲擔任承億文旅集團品牌長,打造臺灣文創旅店第一品牌;事業攀上顛峰之際,他突然又被北京挖角,翻篇勇闖新境地。 張力中的職場經歷雖然特殊,但絕對稱不上傳奇。真要說他有什麼不同,大抵是他懂得如何將孤獨力發揮得淋漓盡致,讓學習與思考更有威力。即使遭遇職場上再多荒謬與怪誕,仍

一本初心,穩健地往前邁進。 ★何謂孤獨力? 不是教你離群索居,或是不與人往,孤獨除了是一種狀態,更是透過信念實現的鍛鍊,讓你能更明晰自己,認識自己的脆弱,強大的你內心,能帶來更多、更大維度的獨立思考,亦能讓人的心靈更堅強,而不會時常感到脆弱與無助。 透過孤獨力的修煉,屏蔽外在各種噪聲,從紛紛擾擾的是非中抽離出來,澄澈自己的心境,能讓你面對任何狀況時,做出更加理性清明的判斷,找尋相對理想定向的答案,而不只是淪於曖昧不確定的結論或情緒,更能達到自身設定的目標。 ★孤獨不是負面詞,而是內觀自省、重新定位自己。 孤獨並不會讓人變成非黑即白,反而是在面對灰色地帶時,更

能從容游刃,因為所有可能必須的失去,都是經過評估,蓄意讓它發生的。一切都是通往職場目標實現之路,追求過程中的鋪墊。 孤獨並不可怕,所有必須面對的結果,既是自己的選擇,就沒有好壞對錯,端看你想成為什麼樣的人。 ★孤獨是人生觀與價值觀的延伸 因為卓然孤獨,對於許多事情能看得相對透徹,更洞悉人性。而孤獨所帶來的理性思維,並不會造成性格冷酷或是冷血,反而更能讓人不鄉愿,不濫情地判斷或對待人事物,掌握分寸,人格臻至成熟,處事更加泰然。 孤獨力帶給職場上的優勢,最重要的就是成為獨立思考,不從眾的人格類型,所有的轉折,都由自己掌握,出於個人意志所選擇。透過孤獨力的修練,始終揣著職場的自

主權,成為主動選擇,而非被選擇的那方,如此一來,你便掌握了人生/職場主導權。 ★誰需要孤獨力? 這本書,寫給所有在職場上感到孤獨的工作者,特別是那些正準備與社會展開拚搏、剛入職場的新鮮人。書中集結了作者張力中出社會以來,幾回職場轉換的見聞錄,那些跌跤、顛簸、吃癟的過程,作者都親身替各位嘗試過了,希望讀者看完這本書,將作者的經驗,內化成自己的觀點,終能成為心目中最想成為的那個你。 再次強調,孤獨並不可怕,因為這是出於自身的選擇;反之,在盲目從眾,被輿論大量集體麻醉,與同儕抱團取暖,或是大口大口灌食小確幸安慰劑之後,那找不到歸屬感時的巨大空洞與寂寞,才真正令人戰慄。 鍛鍊孤獨

力,能令你忠於自己,傾聽自己,了解自己,最好地發揮自己。所有的結果,都源於自身的選擇,沒有好壞、對錯,毋需經過誰的同意,只走一條屬於自己的路。 ★孤獨力練習曲 在書中,作者以輕鬆幽默的文字,娓娓道出個人職場上的大小故事,除了一刀未剪的赤裸告白,更收錄他一路打磨出的工作心法。讀完每一個章節後,便能依據篇末整理的「孤獨力修煉課」,輕鬆地鍛鍊孤獨力。 從現在開始,培養屬於你的孤獨力。成為一個擁懷孤獨、自由自在、從心所欲而不踰矩的職場工作者。 聯合推薦 王村煌|薰衣草森林執行長 王尚智|資深媒體人 田定豐|種子音樂創辦人、「安眠書店」說書人 何飛鵬|城邦媒體集團首席

執行長 陳鎮川|音樂製作人 單小懿|《商業周刊》主筆 肆一|作家 楊秀慧|王品集團董事 劉鴻徵|全聯福利中心行銷協理 劉翼儒|候爺餐飲主理人 戴淑玲|承億文旅集團共同創辦人 (依姓氏筆畫排序) 這本書是力中精彩萬分又難以定義的職場思辯錄,仿若一場塞外捲起的千堆雪,又狂又美,鋒利如刃。——薰衣草森林執行長/王村煌 力中是我採訪臺灣嘉義承億文旅時認識的朋友。年輕人在職場上最難動心忍性,連比他大上十歲的我都沒辦法,可是力中做到了。在北京工作的經驗,也讓他得以將多年來鍛鍊的職場心法發揮得淋漓盡致,有更大的舞臺施展長才。 今天看到他將自己的職場心得集結出書

,分享給更多需要的人,很為他高興。力中,祝福你。——《商業周刊》主筆/單小懿 力中在這本書裡,以輕鬆幽默的文字,娓娓道出個人職場上的大小故事,並將自身經驗與孤獨力修煉完美結合。讀者在讀完他每一章節後,便能依據篇末整理的「孤獨力修煉課」三步驟,輕鬆地鍛鍊孤獨力。衷心希望透過孤獨力修煉,能讓更多努力不懈的職場工作者,找到最清晰、清明的自己。——王品集團董事/楊秀慧 從書中一再強調「降噪」的過程中,我把自己從紛紛擾擾的是非中抽離出來、澄澈自己的心境,最終達成清明的判斷。套句流行歌手的歌詞「孤獨本是生命的常態」,但夢想才是前進的燃料。從力中的孤獨力中,你會看見積極的生命力、勇於冒險的夢想力

,還有成熟而不世故的判斷力。——全聯福利中心行銷協理/劉鴻徵 力中萃取人生經歷,將「孤獨」重新定義為一種力量,讓自己在困境中抽離當下情緒,展開修煉與自省的模式。這趟修煉之路雖崎嶇難行,卻在閱讀此書後讓人擁有力量,準備上路之人得以穿上裝備;在路上之人得以堅定信念,理解孤獨並不可怕,可怕的是我們從不願探究自己內心深處的恐懼因何而來。——侯爺餐飲主裡人/劉翼儒 職場注定是一段孤獨的修煉,無論你是正在道場或正準備前行,本書是一本值得反覆閱讀,且非常適合年輕世代的職場書佳作。力中以最細膩的文字,帶領讀者窺見職場的真相,並將之化作動力,成為無愧自身的孤獨力修煉者。——承億文旅集團董事長/戴俊郎

(依姓氏筆畫排序)

拔 山 安全帽進入發燒排行的影片

路線難度:⭐⭐⭐

路線風景:⭐⭐⭐⭐

來回距離:⭐⭐⭐

海拔高度:⭐⭐⭐⭐

--

TERRY台東向陽山 粉絲 獨享優惠碼

1. 於2021年6月20日前輸入email,即可收到ZIV官網獨享優惠碼NT$300

2. 每一個email限領乙次

3. 每筆優惠碼僅限使用乙次

4. 優惠碼僅限ZIV官網購物使用,不限商品

5. 優惠碼使用期限至2021年7月31日

6. 優惠碼不可與其他優惠同時使用,如有重複使用,該筆訂單則視為無效,且恕無法補發優惠碼

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8o9W-HJRLSdNVsmA25Vpoa18y4iqw0WsDlZXsGEm8NkLtqQ/viewform

--

#發燒影片 #向陽

--

上向陽其實不難,難的是那個路真的很不OK啦!!

如果未來修好的話,我會很期待再上去一次。

以下資訊給各位有興趣的車友。

#勇腳組

可以從池上出發直奔向陽,來回100公里出頭,爬升超過2000公尺,從池上到利稻路段路況還算好騎,峽谷型的風景也令人嘆為觀止,非常享受這一段路。從利稻之後的路段霧氣較為重一點,施工路段也變多了,所以路況方面就不是這麼親民,時間跟體力還夠的話,就不要客氣,衝到向陽再下來,真的有夠過癮。但還是老話一句,補給跟保暖衣物帶著,這沿路可是沒有便利商店的。如果行程太晚出發,會建議再帶個車燈,因為這一路上都沒有路燈,我是摸黑下山的,怕慘了。

#體驗組

我會推薦從池上騎到利稻就好了,因為這一路上的風景也真的夠迷人了。而且從池上到利稻也有爬升1000公尺,既練到車又看到風景,而且路況也夠好。至於利稻到向陽這段路,留著以後路況好、體力佳時再來挑戰囉。

下次,我們山上見囉!

Let's go!

#南橫

#向陽國家公園

#嘉明湖

--

🚵♀經典單車路線🚵♂

★雪見:https://youtu.be/ZMBiMwOhP7s

★神山:https://youtu.be/3Y3zYTcrXGk

★ 藤枝:https://youtu.be/UFB81q0glQk

--👉追蹤TERRY👈--

TERRY IG:https://reurl.cc/xDqAjz

TERRY FB:https://reurl.cc/vnNAOe

--👉運動類經典影片👈--

2020KOM單車挑戰:https://youtu.be/_DwDK5VbZz4

2019敦煌極地超馬挑戰:https://youtu.be/ApkMsmE4ehA

--👍廣告拍攝影片👍--

Volkswagen:https://youtu.be/-kK3jadH_0M

★ 騎行配備:

眼鏡/ ZIV

單車/DARE

輪組/KAISH輪組

安全帽/手套/外套/ POC Taiwan

碼表/Bryton 台灣

置物袋/Topeak Taiwan

車襪/titan

GPS運動手錶/ 馬拉松世界

★ 攝影器材

GoPro 台灣粉絲團 GOPRO HERO 7

Insta 360 one X

--💝初次使用Airbnb折扣💝--

https://www.airbnb.com.tw/r/tchung105...

國軍新聞危機傳播之研析─以陸軍航特部 阿帕契新聞事件為例

為了解決拔 山 安全帽 的問題,作者蔣國強 這樣論述:

「洪仲丘事件」後,「勞案事件」再度考驗陸軍在網路世代的危機應處能力及抗擊性。本案 在「飛官」、「女明星」、「貴婦團」、「外籍人士」、「將門之後」等標籤,以及當事人隱瞞下,交互 作用,產生撼動航特部隊的負面衝擊,導致 601 旅時任的中、高階幹部,幾乎無一倖免。在科 技便利及媒介成本廉價等條件之下,有更多用媒介權去參與公眾事務,成為傳統與社群媒體引 述的消息來源,使軍隊內部管理議題的新聞事件,擴大影響時間與範圍,逐漸變為影響社會體 系的危機。 研究分析蘋果日報、中國時報、聯合報、自由時報,在「勞案事件」中選擇議題生命週期 16 天 1,544 則新聞文本,梳理國內四大報內容,並透過意藍資訊(e

Land)開發之 OpView 社群 口碑資料庫,以國防部「全軍議題」為主題,以「勞乃成、李蒨蓉、阿帕契、AH-64E、簡聰淵、 邱雅靖」為關鍵字篩選,區分「輿論聲量走勢」、「熱門頻道排行」、「正負情緒比」、「關鍵字風暴 圖」等四類資料進行分析,並檢驗本研究的診斷結果,做為日後軍方在面對危機時,溝通與回 應策略的選擇建議。 軍方在危機事件應處過程之合宜性,研究發現計五項: 一、「勞案事件」中,主要訊息管道為新聞(49.8%),其次為社群網站(24.6%),再其次是網路 討論區(24.5%)。二、「勞案事件」中,主要關切討論議題為李蒨蓉(14.8%)、其次為勞乃成(13.9%)、再其次是 阿帕契

直升機(13.3%)。三、「勞案事件」中,國內四大報電子報及其及時新聞的報導立場並無明顯不同,僅發稿數量略 有不同)。四、「勞案事件」中,軍方的危機應處,符合「情境式危機傳播理論 SCCT」的回應策略。五、「勞案事件」中,軍方的危機應處尚屬適切。本議題出現後,軍方在初期應處尚可控制,然 隨著調查結果不符實況,以及內、外在因素交互作用下更添棘手,而留下不光采紀錄。

天愈黑,星愈亮:反修例運動的人和事

為了解決拔 山 安全帽 的問題,作者譚蕙芸 這樣論述:

2019年6月,因著一條準備修訂的法例,引起了一場從來沒有人預計、如此波瀾壯闊的反修例運動。 一個週末接一個週末,一百萬人遊行,二百萬人遊行,一百八十萬人流水式集會;至後來一日接一日,不同的晚會,各區的連儂牆,手牽手的人鏈活動,午飯時的「和你lunch」,聚集各個商場高唱反修例歌曲──數以萬計的市民以不同方式向政府吶喊,表達自己的訴求。 政府最終撤回了修訂《逃犯條例》。然而,撤回以外,警方發射了萬計的催淚彈、橡膠子彈、海綿彈,布袋彈以至實彈,對白衣人衝入港鐵車廂襲擊視而不見,有警員走上車廂胡亂揮棍,甚至進攻大學校園;很多示威者被捕、受傷,甚至在示威現場受重傷後離世──很多人恐懼

、流淚,晚上睡不著。 這是很多人看報導、看直播知道的。 身為記者,也是大學講師的譚蕙芸,走進了不同的示威的現場,觀察雙方的行動,記下了重要的歷史時刻,但筆下寫得最多的不是衝突的大場面,而是那些鏡頭不會聚焦的小人物──他們或者是陪著兒女出來遊行的父母、為了支持黃店而改變生活習慣的退休夫婦、大腹便便仍然參加遊行的準父母,又或是因社會運動而收入大減卻繼續抗爭的勇武、衝突之後開車送年輕人回家的義載司機,甚至是不懂誰對誰錯卻又無法置年輕人不顧的的士司機。 面對無盡的黑夜,看似暗昧的眾星,越發閃亮。最終讓人無法忽視。 「在這場運動中,我見證了香港人從未展現過的精神面貌,也感應到市民

對記者的託付──他們敞開心窗,流露脆弱,好讓我記下了一個時代的悲傷,記錄了一個時代的微光。」──譚蕙芸 作者簡介 譚蕙芸 香港中文大學新聞與傳播學院講師,《明報.星期日生活》副刊人物專訪、長篇文章作者,曾於《明報》及有線新聞任職記者。曾經獲得由國際特赦組織香港分會、香港外國記者會及香港記者協會聯合舉辦的人權新聞獎「報章特寫大獎」、「評論和分析大獎」。一面書寫大塊文章,一面在大學教授新聞特寫。著有《文字欲:回應時代的特寫新聞》等。 區家麟序 陳健民序 莊梅岩序 何榮幸序 序章 溫暖燭火,冰冷之光 第一章 香港人加油 是我們活著的人需要安慰 隨時

被滅聲才是連儂牆的意義 膠膠地而不膠化 一念天堂,一念地獄 I am proud of working in Pacific Place 冷氣房高層之惡 廢青廢老大和解 天愈黑,星愈亮 元朗人的無聲吶喊 巴士.鐵路.私家車 熱血空中服務員 幼稚園旁的子彈殼 把他吃掉吧 Gear 那個可能會是我 口罩上那雙驚恐的眼睛 第二章 暴烈與溫柔 青春殘酷物語 海綿 大光燈之外 沒有示威者在場的拘捕 尖沙嘴始末 因為一句黑社會 槍口指住香港人 「7.21是我作為新界原居民的奇恥大辱。」 不戴口罩的自由 因為港鐵停駛,我才決定走出來 風吹雨打,推輪椅與中風母親走畢荃葵青遊行 「做警察的弟弟救過我一命,

這個6月我們決裂了。」 第三章 恐懼抹不走 遇上太子列車的尾巴 圍城 趕走記者的後遺症 和理非與勇武的神秘紐帶 第七天 香港之歌的啟示 憂心忡忡的父母 個心唔舒服 巧遇叉雞飯大叔,他有他的溫柔 做應該做的事 新伊館不打之迷 戲院逃命記 9月29日 第四章 香港人反抗 人生第一次遊行 遊蕩記者奇遇記 八十後勇武:收入大跌七成沒怨言 守護自己和他人的孩子 一張紙的意義 重慶大廈最美麗的一刻 我們與惡的距離 催淚 沒有狂歡的自由 當我們失去了維園 強光與道歉 第五章 山城與紅磚 安息吧!天國不用抗爭 身為一個老師,目睹防暴警察攻入大學校園 當香港中文大學的校長也吃了催淚彈 有燈就有

人 城裏.城外 理工大學裏不只有麪包,還有生命 做議員應該關心生命,而不是磚頭 用別人的十年來換回自己的十年 第六章 初夏到寒冬 雪糕車伯伯:「食完催淚彈,最啱食返條雪條。」 拔罐DIY 這是一個素人的時代 連一個印傭也害怕的脆弱政權 外判的快樂時代 猶太人大屠殺歷史專家:「曱甴」和「狗」兩個負面標籤有程度之分 聖誕樹下的防暴警察 聲音 差一點,我就成為了防暴警察 後巷共同體與元旦催淚彈 兩個哭泣的女人 警察宿舍被扔磚那天,我在窗邊俯視樓下的手足 和理非:這半年我們改變了 台灣青年:這一夜,我把「香港加油」穿在身上 721之後,我由藍絲變黃絲 過了八個月,仍然有一種盡忠職守叫保安 每一晚

,我們守護悼念的燭光 殺雞用牛刀 後記 記雨傘運動五周年:埋在泥土裏的種子發芽了 序(節錄) 這場反修例運動,讓每個記者的心情七上八落,文友鄭依依形容得好:「2019 年風高浪急,連帶走在時代第一線的記者也被抛上抛下,波濤高處感激讚譽聲不絕,被捲進海底時則被詆毀為『黑記』。」 我自己親歷了這種「拋上拋下」的狀況。或許是時代的悲涼,大眾對記者時而愛慕,時而憎惡。本書的文章全部來自我的個人臉書專頁。反修例運動之初,該專頁只有三千人看,半年之後,讀者人數飆升到四萬餘,不少是來自香港以外,包括台灣的讀者。 我深深感受到,群眾對記者的愛戴,好像波濤一樣,把我推送去到一個前所未經

歷過的境地。我經驗來自讀者的不同情感,有時是濃濃的愛,有時是強烈的恨。這些圍繞著記者的濃稠情感,是我當了近二十年記者,從未經歷過的。這本書收錄的文章,有被追捧為如實紀錄,讓公義得以彰顯的作品,也有被批評成一文不值,甚至被指控為失實誤導的文章。 連月採訪,我體會到在這一段香港人集體情緒繃緊的日子,大家對記者的工作都懷有強烈的意見和看法。有時,大家對記者提供的意見,互相矛盾,例如有人感謝你發文,也有人要求你刪文;有人要求你發佈被捕者的臉容讓他儘快得到法律支援,也有人要求你替當事人作匿名處理,以免他身陷險境。很多時候,文章刊出,專頁信箱被炸滿,我要逐一解答大家對新聞倫理的質疑,有時甚至為了回應

大家的關注而作出修正。 做到老,學到老。即使是新聞系老師,即使採訪資歷有近二十年,也有做得不夠好的地方,讓我從今次反修例採訪中學習到很多。 *** 2019年聖誕夜的旺角,警方發射了胡椒球彈和催淚彈,我靠著一個電箱作掩護。忽然,我瞥見電箱上有人寫了一句英語塗鴉:「Living in Truth 」。 看到之後我呆了一下,那是捷克前總統和劇作家哈維爾的說話。在極權體制下,沒有人是無辜的,大家都是共謀,因為我們會講出無傷大雅的謊話,變相維護了體制;因為我們習慣長年累月活在謊言之中,要有意識去選擇「活在真誠之中」。而對於體制,只要任何平凡人表現真誠,就成為對政權的威脅。我們要

真切檢討,是否每一刻都能面對事實、面對自己,不向自己及他人說謊。 這場運動,讓我見證了香港人從未展現過的精神面貌。香港人不少是難民的後裔,因為歷史緣故,我們迴避政治,生性現實,自私自利,實際功利,搵食就是核心價值。今次忽然基因突變,在逆境之中互相照應,對陌生人展現無私愛心,猶如黑夜中的星光,照亮人心。 在採訪反修例運動的過程中,我最享受的時刻就是跟平凡的香港人談天。和理非長者訴說自己如何慢慢改變生活習慣,戒掉光顧撐警茶樓,適應吃西餐的黃店;火爆爸爸告訴我,四年前他的店舖因為佔中堵路導致虧蝕結業,他如何由最初討厭示威者,慢慢學懂體諒抗爭者;爽朗的少女告訴我,她如何成功通過考核成為警察

,但最後寧可讓父母傷心也要忠於自己的志向,毅然放棄當警員;兩個弟弟是警察的大男人傷心地告訴我,他感激弟弟以往待他的恩情,但這個夏天,親情和公義兩難全……感激每一位受訪者的信任,你們敞開了心窗,挖出了私密的傷疤,不介意向我這個陌生人流露自己的脆弱,好讓我記下了一個時代的悲傷,記錄了一個時代的微光。 很多次,我和受訪者在遊行隊伍中談得興起,直至前面一陣騷動,看到催淚彈射出才無奈地中止了對話。然後我會戴上安全帽,在受訪者的祝福中跑上前線。再然後,我看到很多衝突,暴戾,血腥……我看到人性的陰暗面,也看到人性的光輝點。 我只寫我親眼看到的。 有燈就有人17-11-2019中文大學被防

暴警察攻入那個下午,引發晚上萬人空巷衝進校園支援的場面,警察於11月12日深夜撤退,校園經歷了4日3夜的動盪,山城由一間學校變成了抗爭者與警察對峙的留守陣地。中文大學地理上獨特,它位處沙田郊外,佔地過百公頃,相等於二百五十個足球場那麼大,面向海靠向山,地勢險要,與世隔絕,平日校內通行,也倚靠多條巴士線,校內更住了很多學生與教職員。中大人愛形容這是一座「山城」,我在這裏工作十多年,也可能迷路。如此校園,經歷了一夜激戰後,抗爭者為了抵抗警察再入侵,於各出入口設置了路障,封掉了多個校門,並連日留守。這種「留守」抗爭模式,與五個月來反修例運動採用的流水戰、野貓式突襲有明顯差別,令人想起2014年的雨傘

運動,佔領街道的策略。但今次情勢更複雜,勇武式抗爭涉及使用汽油彈、武器,校方處於十分尷尬的位置。警察再衝入來行動必定激化矛盾,但抗爭者以校園作為「堡壘」,也讓熱愛中大的師生感到擔憂。還記得最初防暴警察衝入校園心臟,於學生運動場內發放催淚彈和橡膠子彈,學生以焚燒物件反擊,場面非常震撼。我當時內心激動,很想大聲告訴警察:「這裏不是外面的街道,你們踐踏校園,一定有後果。中大人愛學校感情之深,你們不可能明白。」說時遲那時快,旁邊的電視台女記者跌倒,我們立即扶她到一旁。最初以為她腳部受傷,但很快就發現,她的透明防毒面罩凝滿霧氣,我知道她在哭泣。這位記者是我在中大教過的學生,下午在衝突前我倆還在談論舊日班

房裡的趣事。我立刻明白,她痛心得沒法採訪下去,這時我擁著她,在咆哮的防暴警察聲音旁邊,師生兩人抱頭痛哭了一會兒。中大人之間有一種無形的凝聚力。即使責備校長們做得不夠好,也是那種「愛之深,責之切」的期望,被拘捕學生早前於對話中把校長罵得狗血淋頭,最後還是跌坐地上抱著副校長痛哭,像孩子摟著爸媽撒嬌,場面令全港動容。「中大是我們的家,校長你不配做我們爸爸」,這種情感依戀的說話出自學生的口,有時造成互相傷害,但歸根究底,還是因為學生對校方還有一種情感期望。這幾天校園的狀態奇異。抗爭者堵塞了出入口,因為擔心喬裝警察進入校園,設立檢查站,入內的人連師生都要被檢查,令不少住在大學的教職員家屬感到不滿。

輕度創傷性腦損傷老人急性住院至出院一個月期間家庭照顧者的過渡歷程

為了解決拔 山 安全帽 的問題,作者徐琦溦 這樣論述:

創傷性腦損傷(Traumatic brain injury,TBI)在全球的發生率有持續攀升的趨勢,然而台灣卻缺乏質性研究以了解創傷性腦損傷家庭照顧者在醫院協助照顧病人的經驗。故本研究目的為:了解輕度創傷性腦損傷老人急性住院至出院一個月期間家庭照顧者的過渡歷程,以質性研究之紮根理論為方法,深入訪談北部某醫學中心神經外科病房輕度創傷性腦損傷老人的家庭照顧者。共收8 位輕度創傷性腦損傷老人及10 位家庭照顧者,中文版神經精神病徵量表住院期間照顧者困擾,依序以病人睡眠/夜間行為、激動/攻擊性、焦慮、食慾及飲食行為改變最為困擾,出院第30 天以焦慮為困擾。在輕度創傷性腦損傷老人急性住院至出院一個月這

段期間,家庭照顧者表示像作戰一般,此過程呈現動態的,會因照顧者個人屬性、選擇策略的條件與週遭環境交互作用而影響病人結果,建構輕度創傷性腦損傷老人急性住院至出院一個月期間家庭照顧者的過渡理論模式,以「與熟悉陌生人的天人交戰」為核心類屬,「突發事件」及含家庭照顧者、家庭與社會的「裝備條件」為先驅類屬,當突發事件開始時,則進入與熟悉陌生人的天人交戰的過程,互動行為類屬包括「兩兵作戰」及「因應戰略」,其中「兩兵作戰」含「照顧熟悉的陌生人」、「天人交戰的問題」;結果類屬以病人出院後進步/退化狀況、家庭照顧者掌握/無法掌握、情緒反應-正向/負向、身體狀況-維持/變差的「戰況結果」為主。本研究結果可促進本土

化護理臨床實務,護理師應關注家庭照顧者的需求與問題,以協助家庭照顧者度過與適應這段時期。

拔 山 安全帽的網路口碑排行榜

-

#1.魔印人2: 沙漠之矛 - Google 圖書結果

... 阿拉蓋緊抱腦袋發出痛苦的尖叫男孩持續拉奏噪音惡魔彷彿受驚一般拔巨人不給木 ... 阿邦倒是有辦法在夜裡跟上部隊他駕馭駱駝騎在戰士之中為了性命安全忍受他們的 ... 於 books.google.com.tw -

#2.拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩、C.A.M.P.、Petzl ...

拔山 企業:繩索技術Rope,Access,攀岩、C.A.M.P.、Petzl、攀岩場建造、工安器材、攀岩器材、救援器材、頭盔/安全帽、安全吊帶、運動墊、體操墊、跳高墊、登山繩拔山 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#3.義大利KONG安全帽

義大利KONG安全帽攀登器材批發團購安全帽Helmets > 義大利KONG安全帽| 義大利KONG安全帽義大利KONG安全帽. ... 品名:, KONG MOUSE SPORT 攀岩安全帽- 螢光黃. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#4.【織物記憶】雨後土香,與碎米莎草

在水田、蔬菜田或果園,經常能看到占據整個土地的雜草,儼然就是農田裡的優勢物種。這時候難免自我懷疑,到底我是種農作物還是在養草?拔也拔不完,除也除不盡。 於 www.agriharvest.tw -

#5.湖北精准扶贫工作现状调查 - Google 圖書結果

提高、电力保障有待加强、饮水安全有待加强、农村危房有待改善、卫生工作有待加强、教育 ... 但扶贫开发依然面临艰巨繁重的任务,已经进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期。 於 books.google.com.tw -

#6.安全帽/頭盔Helmets 工業/運動/透氣 ...

市面上太過便宜的安全帽通常材質不良,或是仿冒品,可能危害您的安全。 拔山企業供貨保證正品、良品,並提供售後保固服務,我們盡力降低售價,讓您買的經濟用 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#7.攀登器材批發團購法國PETZL > 安全帽|

類別: 法國PETZL 安全帽. 品名:, PETZL SIROCCO 加強保護款超輕量攀登頭盔. 單位:, 頂. 建議售價:, 5400元. 優 惠 價:, 3980元 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#8.alpine - 頭盔/安全帽(攀岩) - 人氣推薦- 2023年6月

alpine 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。[拔山攀登]ALPINE安全頭盔(有護目鏡孔) AU1462@W [拔山攀登]ALPINE頭燈AU3A (不含安全帽) 以及更 ... 於 www.ruten.com.tw -

#9.安全不分物種~! #kong #kingkong #安全帽#helmet

8 likes, 0 comments - 拔山攀登(@alpinedirect) on Instagram: "安全不分物種~! #kong #kingkong #安全帽#helmet" 於 www.instagram.com -

#10.迪卡儂登山防曬帽灰58cm

在高雄市(Kaohsiung),Taiwan 購買迪卡儂登山防曬帽灰58cm. 只用過一次, ... #Salomon #中筒登山鞋#登山鞋#EBC #喜馬拉雅山基地營. 狀況良好. 於 tw.carousell.com -

#11.選購工程安全帽四個重點......

1998年成立,全國最大技術攀登器材、防墜、繩索救援設備專賣:進口、製造、銷售、教學、施工,C.A.M.P.、Petzl專賣,運動墊、體操墊、跳高墊、工程、工地安全帽、運動 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#12.規格

拔山 Alpine 高空運動安全帽CE 認證> 安全帽Helmets | 拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩、C.A.M.P.、Petzl、攀岩場建造、工安器材、攀岩器. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#13.KONG Mouse work 運動/ 攀登/ 工程透氣安全帽

義大利KONG安全帽> 安全帽Helmets | 拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩、C.A.M.P.、Petzl、攀岩場建造、工安器材、攀岩器材、救援器材、頭盔/安. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#14.POYA寶雅

為妳打造精采生活!提供顧客最專業便利、最新奇多元的購物體驗,打造明亮寬敞、豐富精彩的購物環境,滿足顧客一次購足所需用品的期待。 於 www.poya.com.tw -

#15.安全帽Helmets - 拔山企業

1998年成立,全國最大技術攀登器材、防墜、繩索救援設備專賣:進口、製造、銷售、教學、施工,C.A.M.P.、Petzl專賣,運動墊、體操墊、跳高墊、工程、工地安全帽、運動 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#16.義大利C.A.M.P. 工程/工業/工地用/運動/救援用頭盔/安全帽

類別: 安全帽Helmets 義大利C.A.M.P. 工作&運動安全帽 ; 品名:, CAMP 190 ARMOUR 安全帽 ; 單位:, 頂 ; 規格: ; 建議售價:, 2180元. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#17.最貪公務員被戴綠帽!要業者付情婦81萬育兒費結果不是他 ...

... 場過,正宮始終覺得張只愛自己,而張背叛正宮的下場是自己也戴了綠帽。 ... 及清代小說《兒女英雄傳》的文字痛批張之明「貪賄無藝、雁過拔毛」, ... 於 www.ettoday.net -

#18.白馬GREENPLAZA滑雪五日遊(小松進出)(24JP218IT7-T)

搭配白馬CORTINA及乘鞍高原兩山共通券,. 滿足各程度之滑雪愛好者。 ... 高30%, 租借服務, 滑雪器材滑雪衣褲安全帽. 最長滑道, 3.5km, 纜車票形式 ... 於 travel.liontravel.com -

#19.義大利C.A.M.P. 工作&運動安全帽> 安全帽Helmets - 拔山企業

義大利C.A.M.P. 工作&運動安全帽> 安全帽Helmets | 拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩、C.A.M.P.、Petzl、 ... C.A.M.P. 190 ARMOUR 通風透氣安全帽(登山/攀岩/溯溪). 於 www.alpinedirect.com.tw -

#20.電工安全帽-耐電壓兩萬伏特

貨號: GNSN200. 類別: > ALFA台灣製造工程帽. 品名: 電工安全帽-耐電壓兩萬伏特. 單位: 頂. 規格:. 請選擇, 橘, 白. 建議售價: 420元. 優 惠 價: 請詢價. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#21.安全帽/頭盔< 工作攀樹器材專區- 拔山攀登

在PChome商店街共有11 件安全帽/頭盔相關類別商品,您想找的是Climbing Technology GALAXY 輕快攀岩安全帽商品嗎? 於 www.pcstore.com.tw -

#22.Climbing Technology 攀岩安全帽> 安全帽Helmets - 拔山企業

Climbing Technology 攀岩安全帽> 安全帽Helmets | 拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩、C.A.M.P.、Petzl、攀岩場建造、工安器材、 於 www.alpinedirect.com.tw -

#23.Climbing Technology 攀岩安全帽

Climbing Technology 攀岩安全帽,拔山企業攀登器材批發團購安全帽Helmets > Climbing Technology 攀岩安全帽| Climbing Technology 攀岩安全帽,拔山企業Climbing ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#24.全台最大五金修繕專業賣場 振宇五金

振宇五金提供舒適、便利購物環境。 嚴選好品質商品、合理價格。 打造專業便利修繕平台,拉近人與五金的距離,共創更美好的生活。 提供專業、創新的服務模式為顧客創造 ... 於 www.ald.com.tw -

#25.商品專區- 拔山企業股份有限公司

JJE323A 護眼伸縮鏡片安全帽(台灣製造) · Petzl VERTEX VENT A010CA 工作頭盔(透氣型) · ALPINE安全頭盔(有護目鏡孔) AU1462 · 《特賣花車》KONG KO099718FW Mouse Work 運動/ ... 於 alpineppe.com -

#26.[走過中橫外一章]當焦耳遇上安全帽? 淺談工作 ...

焦耳是能量單位,安全帽的耐衝擊程度以焦耳來計是很適合的。 ... 資料主要參考自選購工程安全帽的四個重點- 拔山企業(它們的資料來源則是:行政院勞委會勞工安全衛生 ... 於 n.sfs.tw -

#27.屏东汽机车行车纠纷骑士头部遭攻击!动手的跑了

行车纠纷口角「脚被踩」 骑士抓狂挥击安全帽!暴力逼车惨了 · 东海商圈行车纠纷骑士拿安全帽猛砸货车司机飙骂「X你X」. 於 cn.bg3.co -

#28.ALPINE攀岩用安全頭盔

1998年成立,全國最大技術攀登器材、防墜、繩索救援設備專賣:進口、製造、銷售、教學、施工,C.A.M.P.、Petzl專賣,運動墊、體操墊、跳高墊、工程、工地安全帽、運動 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#29.安全帽配件

貨號: BEH9P3E. 類別: 安全帽Helmets 安全帽配件. 品名:, PELTOR 安全帽式耳罩. 單位:, 組. 建議售價:, 1300元. 優 惠 價:, 請詢價. 貨號: BENP300. 類別: 安全帽 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#30.義大利C.A.M.P. 工作&運動安全帽> 安全帽Helmets - 拔山企業

1998年成立,全國最大技術攀登器材、防墜、繩索救援設備專賣:進口、製造、銷售、教學、施工,C.A.M.P.、Petzl專賣,運動墊、體操墊、跳高墊、工程、工地安全帽、運動 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#31.ALPINE運動頭盔- 安全帽Helmets

拔山 Alpine 高空運動安全帽CE 認證> 安全帽Helmets | 拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩、C.A.M.P.、Petzl、攀岩場建造、工安器材、攀岩器. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#32.5-7萬白牌速克達推薦!SYM、KYMCO、YAMAHA - 汽車機車

△YAMAHA山葉機車JOG 125-7期鼓煞-UBS版-2023年樣式,原價$68,500活動價$64,500,送一年丟車賠車保障及安全帽+大鎖。(圖片來源:Yahoo購物中心) ... 於 autos.yahoo.com.tw -

#33.攀登器材批發團購拔山Alpine 高空運動安全帽CE 認證

拔山 公司自有品牌安全頭盔 ; 品名:, ALPINE安全頭盔(無護目鏡孔) ; 單位:, 頂 ; 規格: ; 建議售價:, 2160元 ; 優 惠 價:, 1400元 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#34.攀登器材批發團購| 拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩 ...

1998年成立,全國最大技術攀登器材、防墜、繩索救援設備專賣:進口、製造、銷售、教學、施工,C.A.M.P.、Petzl專賣,運動墊、體操墊、跳高墊、工程、工地安全帽、運動 ... 於 www.alpinedirect.com.tw -

#35.攀登器材批發團購義大利CAMP > 安全帽

品名:, C.A.M.P. 211 Star 登山安全帽(特別推薦) ; 單位:, 頂 ; 規格: ; 建議售價:, 1690元 ; 優 惠 價:, 請詢價. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#36.攀登器材批發團購安全帽Helmets > 拔山Alpine 高空運動 ...

拔山 公司自有品牌安全頭盔 ; 類別: 安全帽Helmets 拔山Alpine 高空運動安全帽CE 認證 ; 品名:, AUM02 攀岩/運動用安全帽 ; 單位:, 頂 ; 規格: ; 建議售價:, 2640元. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#37.颱風蘇拉︱TVB主播翟睿敏企唔穩途經小孩迅速走過成強烈 ...

播出的新聞影片中可見翟睿敏做足防備措施戴上安全帽,身穿防風外套,無懼現場橫風橫 ... 無綫財經主播好身材搶收視新聞台林婷婷黎在山甜美長腿迎戰? 於 www.hk01.com -

#38.澳洲式通風型安全帽

ALFA台灣製造工程帽> 安全帽Helmets | 拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩、C.A.M.P.、Petzl、攀岩場建造、工安器材、攀岩器材、救援器材、頭盔/安. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#39.攀登安全帽的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

還有安全帽、鋼彈安全帽、金蔥安全帽、警用安全帽、綠色安全帽。現貨推薦與歷史價格一站比價 ... 拔山攀登. 伊凱文戶外PETZL BOREO 運動及攀登安全帽─輕便耐用型頭盔. 於 biggo.com.tw -

#40.沒有甚麼安全性可言。 O.PO歐堡牌SN-630工業用 ... - Facebook

O.PO歐堡牌SN-630工業用 安全帽 是符合國際標準CE與EN397的嚴格認證,重點是台灣製造, ... 拔山 攀登裝備店&訓練場AlpineDirect gears & training. 於 zh-cn.facebook.com -

#41.運動&工作安全帽/頭盔< 拔山攀登攀岩館

拔山 成立於1998年, 迄今已有20年, 公司致立於攀岩技術產品與工業工程安全為最主要的產品項目, 也是為國內極少數專注於技術攀登之領導廠商。拔山攀登-攀岩館新成立,特惠價 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#42.義大利C.A.M.P. 工作&運動安全帽> 安全帽Helmets - 拔山企業

... 攀岩場、抱石場建造等。義大利C.A.M.P. 工作&運動安全帽> 安全帽Helmets | 拔山企業:繩索技術Rope Access 攀岩、C.A.M.P.、Petzl、攀岩場建造、工安器材、攀岩器材. 於 www.alpinedirect.com.tw -

#43.到日本東京自由行順便體驗機車自駕

安全帽 (此項建議向車行承租) ... 停車場計費方式是用鎖扣將車圍住,取車時輸入編號即可拔出插銷,停大約1小時共花150円,我覺得很便宜。 於 www.mobile01.com