挖蛤蜊潮汐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)黛博拉·克萊默寫的 絕境:濱鷸與鱟的史詩旅程 可以從中找到所需的評價。

另外網站雲林遊客忘情挖蛤蜊漲潮回不到岸際海巡機警救人 - 聯合報也說明:林俊各表示,許厝寮沙洲因地理及生態環境,常有民眾利用退潮時間到此挖蛤蜊,但多數人會因不解當地潮汐與地形,造成漲潮時受困沙洲情形。 第四岸巡隊上校 ...

最後網站新竹潮汐表查詢 - Aaeflm則補充:北部【免費挖蛤蜊景點】挖蛤仔/挖公代(薄殼蛤)隨便挖就有! … 潮汐預報. 首頁» 高美濕地» 海水潮汐時間2018,12,01-苗栗縣君毅國中2018,11,27-中興大學企管系同學 ...

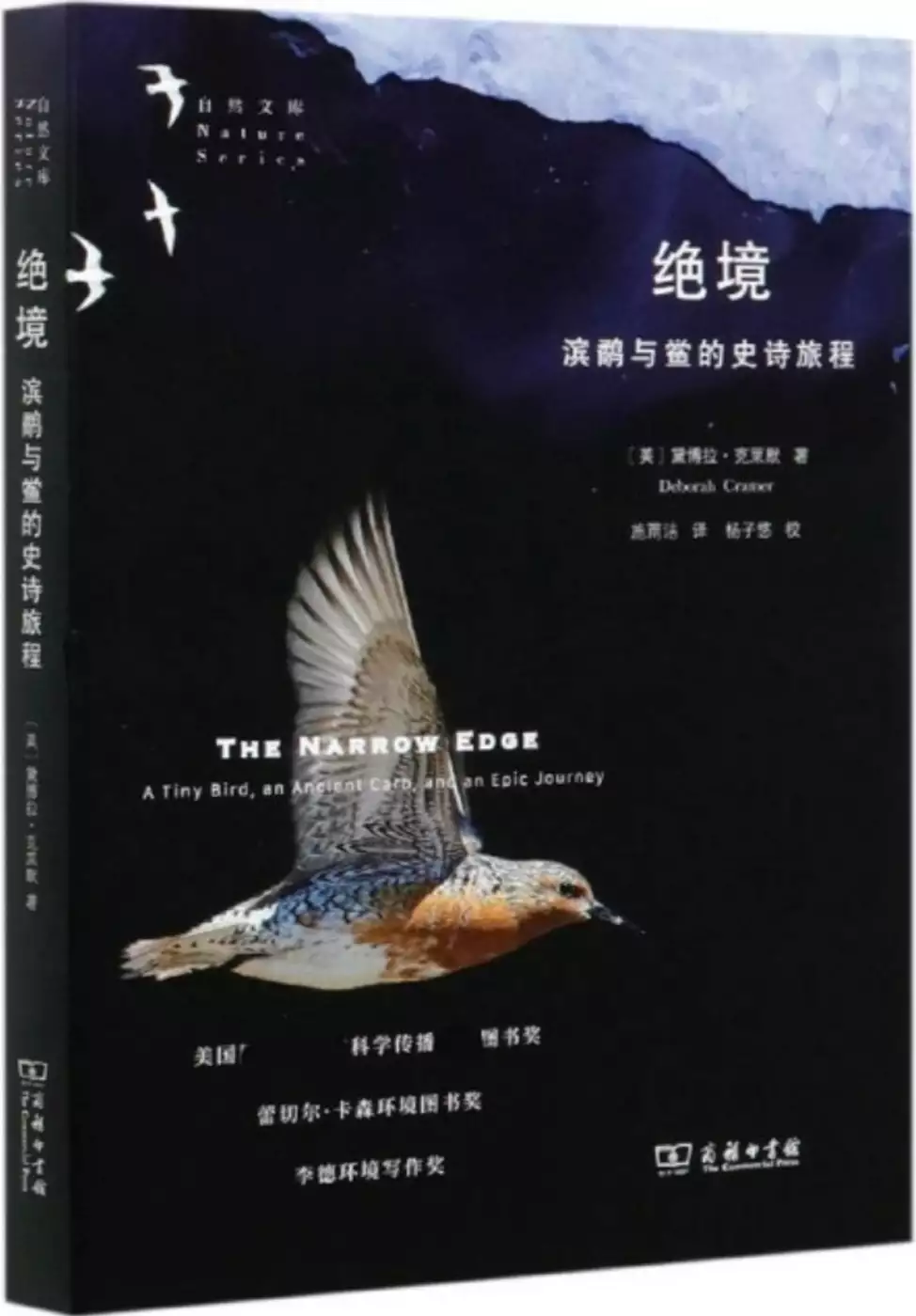

絕境:濱鷸與鱟的史詩旅程

為了解決挖蛤蜊潮汐 的問題,作者(美)黛博拉·克萊默 這樣論述:

每年,紅腹濱鷸從地球的一極飛往另一極,完成近乎奇跡般的上萬公里的遷徙。黛博拉·克萊默一路追隨這些鳥兒,從南美洲遙遠的火地島,飛越美洲大陸的海岸線,最終來到冰冷的北極,見證它們在嚴苛的環境下完成築巢和繁衍。作為一種古老而原始的動物,鱟產的卵對遷徙的濱鷸至關重要,為它們在漫長的征途中提供能量來源;而流淌在鱟的體內的藍色血液,也一直默默守護著人類的健康。 《絕境》用詩歌般的語言在我們面前描繪出一幅波瀾壯闊的長卷,畫中有沿著海岸線遷飛覓食的大群鴴鷸,有在滿月的柔光裡登陸產卵的鱟群,亦有近百年來人類的諸多活動對這些古老生命造成的影響。這本書提供了前所未有的獨特視角,讓我們得以看到人類、紅腹濱鷸與鱟的

生命如何彼此交織,而又福禍相依。 精彩書評 “《絕境》是對紅腹濱鷸這種小鳥的完美寫照,更是對這個令人驚奇卻已陷入危機的世界的勇敢探尋。”——伊莉莎白·科爾伯特,《大滅絕時代》作者 作者簡介 黛博拉·克萊默(Deborah Cramer)是麻省理工學院的訪問學者,以科學、自然和環境為主題進行寫作。她現居麻塞諸塞州格洛斯特一個鹽沼邊緣,每年在那裡等待隨著潮水而來的鱟,觀看遷徙的濱鷸和蒼鷺。 譯者簡介 施雨潔,打小喜歡動物,熱愛有關自然的一切。樂於與野生動物為伍,致力於提高圈養動物的動物福利。 楊子悠,畢業于昆士蘭大學保育生物學專業。現就職於“勺嘴鷸在

中國”機構,主要從事中國黃海地區的水鳥保護工作。 叢書簡介 “自然文庫”旨在復興博物學的傳統,追溯人類對自然也包括對自身的認識歷程,將“綠色生存”的理念寓於求知與實踐的樂趣之中,最終通過閱讀激發都市人重拾對有靈萬物的信仰和謙卑。 前言 旅途的開始 1 第一章 “世界的盡頭”:火地島 7 第二章 結局的開頭是什麼時候? 29 第三章 城市裡的鳥和旅遊勝地:里奧戈耶斯省和拉斯格路塔斯 45 第四章 豐饒的海灣:德拉瓦灣 67 第五章 不屈不撓 88 第六章 藍色血液 108 第七章 數數 127 第八章 低地:南卡羅來納州和其他灘塗 149 第九章 幽靈之路:馬德雷湖和

中部遷徙路線 173 第十章 多失去一隻鳥要緊嗎? 197 第十一章 最漫長的白晝:北極 219 第十二章 返回南方:詹姆斯灣、明根群島和圭亞那 251 尾聲 回家 273 延伸閱讀 282 參考文獻 300 致謝 334 譯名對照表 339 前言 旅途的開始 一個五月的溫暖夜晚,午夜前後,我開車外出,去往德拉瓦灣一片空曠的海灘。海灣附近的涼亭暗暗的,沒有人,唯一的光線是灑在海灣裡滿月的柔光,唯一的聲音是海浪輕柔地拍上沙灘的簌簌聲。鱟在滿潮即將開始前出現在水中。它們的殼暗而斑駁,有些像餐盤那麼大。這些史前動物是深海使者,是為了在沙裡產卵而來。我以前從沒見過這樣的場面

。我的家在麻塞諸塞州的格洛斯特,我曾到家附近的小溪盡頭去尋找前來產卵的鱟,它們從不缺席,每次出現都標誌著嚴冬將去、春日將至。但遠沒有這麼多,最多時我找到過 6 只還是 8 只鱟。德拉瓦灣是鱟在全世界最大的聚集地。數千隻鱟毫不費力地順著海水的流動來到這片沙灘上,然後在沙灘上挖出洞穴並鑽進去。當潮汐逆轉,它們會再次出現,滑進海水,而後消失。要是我更早或更晚一個小時到這裡,可能就會錯過它們了。 次日,更多野生動物聚集到德拉瓦灣的海灘上:成千上萬只遷飛而至的鴴鷸類。它們即將完成一次鳥類的塞倫蓋蒂大遷徙,這裡是遷徙的鴴鷸在美國東海岸最大的聚集地之一。鳥兒只會在海灘停留短短幾周,所以多年來,鳥類學家們

似乎並不知道它們要經過這裡。鴴鷸類為了鱟的卵而來,遮天蔽日,成群結隊,覆蓋了沙灘。在這些鴴鷸類中,有幾千只是赤褐色的紅腹濱鷸(Calidris canutus)。它們沿著海岸爭先恐後地進食,瘋狂地攫取著鱟散佈在各處的卵。這些饑腸轆轆的傢伙從哪裡來?每粒僅針頭大小的微型鱟卵如何能夠支撐它們抵達遙遠的目的地?它們如此爭分奪秒:到這以前已經飛越了 7 500 多英里,而兩周後,還有 2 000 多英里仍將繼續。 而這,只是它們征途的一半而已。每一年紅腹濱鷸都會從地球的一端飛往另一端,然後返回。在好奇心的驅使下,我想跟隨它們,去瞭解它們靠什麼來完成如此長距離的旅程,它們沿途選擇哪些地點停歇和背後的

原因,以及鱟卵對它們的特殊意義。本書就是關於那段旅途的故事。我的旅程始於紅腹濱鷸的越冬地—一片位於麥哲倫海峽、人跡罕至的沙灘。當它們開始向北飛去,我跟隨它們,到過阿根廷擁擠的度假勝地,到過德克薩斯州的潟湖,到過南卡羅來納州的狩獵保護區。為了看紅腹濱鷸夏天築巢的地點,我去了位於北極圈福克斯灣南安普敦島上的一個與世隔絕的營地,有很多饑餓的北極熊住在那裡。繁殖季結束後,紅腹濱鷸開啟返回南美的漫長旅程,我看著它們起飛,從加拿大詹姆斯灣的沼澤邊緣飛到濃霧裡的明根群島,再到科德角的一片低窪的海灘,那裡鄰近的水域正被越來越多的大白鯊光顧,最後抵達離我家不遠的海灣。 這段旅程並不輕鬆。我陪著專注投入的生物

學家和觀鳥者們跟隨紅腹濱鷸前行,每天在冰雪中穿行 10 到 12 英里。為了統計鴴鷸類的數量,我們曾在傾盆大雨中連續蹲守好幾個小時。我們也曾隱藏在刮著海風的沙灘上,希望用網暫時捕捉它們以完成環志。紅腹濱鷸的行蹤難以捉摸。它們用脂肪存儲能量,用羽毛保持溫暖,無論多遠的地方都能到達。我們也會飛行:從直升機上觀察它們;在一艘裝有無線電信號接收器的小型螺旋槳飛機上聽循聲音尋找它們;在叢林飛行員的幫助下從一條結冰的由碎石鋪成的狹窄跑道上起飛,在凍原上空跟隨它們。我們乘坐過輪船、火車、木輪雪橇、越野車和全地形車,所到之處有的令人欣喜陶醉,有的令人毛骨悚然。我學著使用 12 號獵槍,卻發現自己並不擅長射擊。

不管是在逆向前行的颶風天,還是在蚊蟲密集、短吻鱷棲居的沼澤裡,紅腹濱鷸都看起來舒適自如。雖然我家住在滿是蚊子的濕地,但是在旅程中,我依然遭受了蚊蟲的兇猛叮咬。鳥兒在那些地方大快朵頤。在每次長途飛行前,它們會吃掉很多小蛤蜊和鱟卵,讓體重翻一倍。我嘗過它們的食物,將其作為野外觀察時的佐餐“小菜”,搭配野味、餅乾和花生醬來吃,然而我的體重下降了。在穿越杳無人煙的荒遠之地尋找紅腹濱鷸時,我帶了指南針、 GPS 和無線電,用於記錄路線。但鳥兒又有什麼裝備呢?行至旅程尾聲,與出發時的心態相比,我對它們更加肅然起敬。

想知道挖蛤蜊潮汐更多一定要看下面主題

挖蛤蜊潮汐的網路口碑排行榜

-

#1.前往如何查看氣象局潮汐表漲退潮時間教學。以彰化王功搭採蚵 ...

即可查看王功漁港未來30天的潮汐時間。 2. ... 王功挖蛤蜊潮汐 · 王功潮汐氣象局 · 王功漁港潮汐表2021 · 王功漁港 · 台西潮汐表 · 六輕潮汐表 · 王功 ... 於 nzworktravel.com -

#2.「王功漲潮時間表」+1

查查王功地區的潮汐表,今天退潮時間是(),漲潮時間是(),.潮流是(.)。,來到王功漁港,想搭乘採蚵車到潮間帶享受摸蛤...。 ... 王功挖蛤蜊潮汐 ... 於 pharmacistplus.com -

#3.雲林遊客忘情挖蛤蜊漲潮回不到岸際海巡機警救人 - 聯合報

林俊各表示,許厝寮沙洲因地理及生態環境,常有民眾利用退潮時間到此挖蛤蜊,但多數人會因不解當地潮汐與地形,造成漲潮時受困沙洲情形。 第四岸巡隊上校 ... 於 udn.com -

#4.新竹潮汐表查詢 - Aaeflm

北部【免費挖蛤蜊景點】挖蛤仔/挖公代(薄殼蛤)隨便挖就有! … 潮汐預報. 首頁» 高美濕地» 海水潮汐時間2018,12,01-苗栗縣君毅國中2018,11,27-中興大學企管系同學 ... 於 www.aaeflmm.co -

#5.收藏!曹妃甸2019年潮汐表,挖蛤釣魚必備! - 雪花台湾

曹妃甸的潮灘遍佈着多種蛤蜊,有白蜆子、黃蜆子、青蛤、花蛤、文蛤、毛蚶 ... 曹妃甸2019年潮汐表,挖蛤釣魚必備! ... 其中最重要的一項就是挖蛤蜊。 於 www.xuehua.tw -

#6.3男挖蛤遇漲潮困沙洲海巡冒險搶救 - 華視新聞網

雲林麥寮海邊3名男子在海灘挖蛤蜊,沒注意到漲潮,等到發現時3人已經被 ... 來已發生多起,不了解當地潮汐及地形,造成漲潮時受困於沙洲上的案件。 於 news.cts.com.tw -

#7.新竹香山|海山漁港探索區:退潮後動手挖蛤蠣!欣賞生態豐富 ...

新竹香山|海山漁港探索區:退潮後動手挖蛤蠣! ... 雖然行前查過潮汐表,但誤以為滿潮後就會快速退潮是我的失策,經過這一次後對潮汐似乎更了解了。 於 travel.yam.com -

#8.收藏!京唐港2019年潮汐表,挖蛤捡牡蛎攻略全部在这里,必备!

京唐港的潮滩遍布着多种蛤蜊,有白蚬子、黄蚬子、青蛤、花蛤、文蛤、毛蚶子、海螺、牡蛎等等。那时,“赶小海儿”多半儿是没大船不能走“远海儿”的人家, ... 於 www.sohu.com -

#9.香山濕地潮汐時間– 中央氣象局潮汐 - Testdog

既然有漲退潮,就要留意潮汐時間才能跟蟹蟹們近距離接觸哦! ... 到香山濕地附近秘境挖蛤蜊~ 海山探索區, 果果愛Fruitlove, Yahoo奇摩旅遊網友投稿, 2020年07月07日, ... 於 www.testdomg.co -

#10.新竹市香山未來30 天潮汐預報 - 中央氣象局

日期 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖 01/15(六); 農曆 12/13潮差:小 乾潮 03:36 ‑178 ‑193 39 01/15(六); 農曆 12/13潮差:小 滿潮 10:01 155 139 371 01/15(六); 農曆 12/13潮差:小 乾潮 15:55 ‑120 ‑135 96 於 www.cwb.gov.tw -

#11.我的挖蛤趣談 - 金門日報全球資訊網-

在老同學的指導下,還要認識潮汐,大潮的時候潮退得深,才是挖文蛤的好時機,小潮退潮短,時間短,根本不適合挖文蛤,這些楣角都要知道,不是任何時候 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#12.X尋寶探險隊 (17) 航行巨殼島: 無人島.華南海盜.海洋巨獸

潮汐 發電廠通常建在海灣或河口處。等。 R。 be 休閒活動漲潮時適合浮潛或潛水,退潮時適合挖蛤蜊。雙心石滬石滬是一種利用潮汐捕魚的傳統漁法,將礁石堆砌成圍堤, ... 於 books.google.com.tw -

#13.男子挖文蛤受困沙洲海巡聯手消防局救援 - 自由時報

37歲蘇姓男子昨至濁水溪出海口挖掘文蛤,未留意潮汐變化受困於距岸邊約1公里沙洲,幸海巡人員聯手消防局將男子順利帶離沙洲,結束一場驚魂記。 於 news.ltn.com.tw -

#14.台中清水 高美濕地 - 阿賓的旅遊札記

而中午12點過後開始漲潮,所以要挖蛤蜊就必須在早上去,. 下午去的話就只能在岸邊欣賞夕陽與風車了。 【海水潮汐表】 農曆最滿時間最乾時間潮流 於 tungbin.pixnet.net -

#15.中部海水潮汐表

青岛本地宝为大家带来青岛每日海浪以及潮汐预报,具体请【問答】中部海水潮汐表第1頁 ... 漢寶濕地傍晚夕陽超美,能拍出鏡面沙灘,親子同遊可挖蛤蜊,當生態觀察都非常 ... 於 shpls.pam-gravure.fr -

#16.2021年七股挖文蛤體驗確定10/2-10/3登場|9/22限量開放線上 ...

最受歡迎的七股六孔仔觀光赤嘴園挖文蛤活動,確定將於10/2-10/3於六孔碼頭 ... 今年的摸文蛤活動配合潮汐時間,可安全下水體驗的時間約為下午1點至3點 ... 於 www.tainanlohas.cc -

#17.彰化王功)潮間帶生態區/摸蛤兼洗褲/烤鮮蚵吃到飽/海洋故事館 ...

當然是搭乘鐵牛車出海到潮間帶生態區挖寶囉! ... 出發前先看了解一下潮汐時間表:. 王功摸蛤兼洗 ... 烤好的先放一旁,小朋友挖蛤蜊累了就來吃一下~. 於 cmeyy.com -

#18.中部海水潮汐表

潮汐 表桃園天空之鏡時間彰化潮汐表中部海水潮汐表都歷海灘-天空之鏡地址都歷海灘- ... Sep 05, 2021 · 彰化免費挖蛤蜊人氣景點『漢寶濕地』,在6月~10月都能挖,想收獲 ... 於 faf.plus -

#19.探索潮汐間的富饒,美麗的潮間帶生態系 - 農傳媒

潮間帶是指海邊從高潮線到低潮線之間的海陸交界區域,隨著海岸地形不同及潮汐大小 ... 譬如苗栗灣瓦及外埔石滬的採蛤、彰化芳苑海牛車採蚵或挖蛤、臺中高美及嘉義的鰲 ... 於 www.agriharvest.tw -

#20.(免費挖蛤蜊)彰化~漢寶溼地....超多蛤蜊-摸蛤蜊兼洗褲

(農曆初一/十五)海水潮汐的最高點與至低點和平常. 不一樣;要再詢問專業人士 ㄛ! . 中午後天氣逐漸放晴不會太熱,約了大弟夫妻 ... 於 duck303088.pixnet.net -

#21.高美濕地木棧道開放時間

aaIMG_9872.jpg. 開放時間:全天24 jul. 2018 ... 台中一日遊景點▷ 高美濕地▷ 木棧道觀賞螃蟹、彈塗魚、浪漫夕陽親子玩水、抓螃蟹、挖蛤蜊#潮汐表#木棧道開放時間#交通 ... 於 coach-de-nacre.fr -

#22.王功挖蛤蜊潮汐的蘋果、安卓和微軟相關APP,FACEBOOK

王功挖蛤蜊潮汐,大家都在找解答。 來到王功漁港,想搭乘採蚵車到潮間帶享受摸蛤兼洗褲的樂趣前,須先注意漲退潮的時間喔。畢竟是在距離岸邊蠻遠的 ... 於 app.mediatagtw.com -

#23.北部【免費挖蛤蜊景點】挖蛤仔/挖公代(薄殼蛤)隨便挖就有!

搜尋新竹香山濕地是北部親子挖蛤蜊聖地,帶著請大弟特製挖蛤工具來到香山濕地『海山漁港 ... 我習慣在潮汐表『當日乾潮時間』落在傍晚時~來濕地挖蛤。 於 tw.yahoo.com -

#24.沧口人挖蛤蜊

因为潮汐的关系,每天都有两次潮涨潮落,白天一次晚上一次,而且一次比一次往后推迟半个多小时。每次的落潮时间基本上是两个多小时,落大潮时间会长一些,因为潮水退去的 ... 於 qdsqs.qingdao.gov.cn -

#25.「伸港潮汐表」情報資訊整理

IMGP4811 IMGP4814 IMGP4867 IMGP4857. 每次看到民眾到彰化海邊挖蛤蠣,漲潮受困沙洲的報導,心中總是非常感慨。 台灣四面環海,大家對海洋卻非常陌生,彰化伸港因受大肚溪 ... 於 txg.lovetweast.com -

#26.中国的潮间带里藏着怎样的鲜滋味?

最多在岩缝里抓个海胆…. 其实这种追逐潮汐、赶海挖 ... 於 sunnews.site -

#27.王功潮汐表下載| 蚵畫人生|最新消息

以下為彰化縣王功潮汐表~. 回列表頁 我要下載 · 2017金雞報喜系列 · 貓頭鷹 · 蚵愛藝生 · 福氣雞 · 創意盆栽 · 候鳥系列 · 鴨子系列 · 海洋之燈系列 ... 於 www.ork.org.tw -

#29.香山濕地潮汐表 - TRSL

中央氣象局『查詢當日潮汐表網頁(點我)』點進去之後選擇『 新竹鹿港沿海與日期』再往下滑找『 新竹/香山潮汐表』就是這裡的海水『漲退潮時間』 警語:挖蛤樂~需注意 ... 於 www.trsl.me -

#30.海洋变迁: 趣话海洋知识 - Google 圖書結果

正如潮汐涨落的时间每天都往后推迟50分钟一样,“招潮蟹”的体色变得最深的时间每天也 ... 住在海边的人们都会看到,每当涨潮时,海滩上的蛤蜊、牡蛎、贻贝等海洋生物便都欣 ... 於 books.google.com.tw -

#31.挖蛤季|曹妃甸4月最全挖蛤寶典(附2018年潮汐表)趕緊收藏!

四月份,又到了來曹妃甸挖蛤的季節。怎麼樣,是不是想要體驗一下在海邊吹著風,收穫肥美蛤蜊的快樂之旅呢?躍躍欲試了吧!賈公子為大家獻上最全的 ... 於 read01.com -

#32.許厝寮漁港挖蛤蜊!雲林挖蛤- 赤嘴 - 緹雅瑪美食旅遊趣

全台有不少挖蛤挖螺地點,要去挖蛤的第一件事就是查好進往當日的「退潮/低潮」時間,不是你想挖就能挖,前往時間請查詢中央氣象局「潮汐預報」,潮汐 ... 於 tiyama.tw -

#33.萬里潮汐表潮汐表 - VHJK

萬里潮汐表網站搜尋結果若不如預期,請使用內建Google 搜尋: 菁桐北海岸雙溪 ... 遊景點高美濕地木棧道觀賞螃蟹,彈塗魚,浪漫夕陽親子玩水,抓螃蟹,挖蛤蜊#潮汐表… 於 www.paffatmpte.co -

#34.【漢寶濕地潮汐時間】(免費挖蛤蜊)彰化 - 健康跟著走

漢寶濕地潮汐時間:(免費挖蛤蜊)彰化~漢寶溼地....,查了一下氣象局潮汐表(要查彰化/芳苑)的潮汐才是漢寶濕地的潮汐喔.今天5/20。...我都是以當天滿潮時間, ... 於 tag.todohealth.com -

#35.中国的潮间带里藏着怎样的鲜滋味? - 全网搜

最多在岩缝里抓个海胆…. 点击加载图片. 其实这种追逐潮汐、赶海挖食的生活方式. 最早可以追溯至人类原始 ... 於 sunnews.cc -

#36.台中一日遊景點 高美濕地 木棧道觀賞螃蟹、彈塗魚 - 窩客島

... 彈塗魚、浪漫夕陽親子玩水、抓螃蟹、挖蛤蜊#潮汐表#木棧道開放時間#交通資訊 ... 想來高美濕地玩水抓蟹記得要看好漲退潮時間 2018高美濕地潮汐表. 於 www.walkerland.com.tw -

#37.2020鮁魚圈趕海潮汐表,收藏起來每次趕海收穫滿滿 - 人人焦點

1、干潮即「低潮」,指在潮汐漲落過程中,海水面下降到達最低的位置,滿 ... 據悉,從6月29日後,趕海時間段比較適宜,提醒市民來紅島挖蛤蜊前要先摸 ... 於 ppfocus.com -

#38.潮汐表

伸港鄉海邊可以抓到文蛤、白蛤(ㄍ一ㄡˇ 阿)、竹憨、花蛤、西施舌、工呆、赤嘴。不明螃蟹、螺類、寄居蟹、蝦子、海和尚(海蜘蛛)、招潮蟹等。 文蛤:好像不分季節 ... 於 www.sct181.com -

#39.中国老游戏 - Google 圖書結果

【游戏玩法】赶小海要事先了解潮汐情况。当退潮时,家长或幼儿园老师可以带领小朋友们拎着小桶、小铲,到海边挖蛤蜊,钓螃蟹,捉小鱼,体验赶海拾贝的乐趣。 於 books.google.com.tw -

#40.台西潮間帶民眾挖寶「貝」 海巡人員柔性勸離 - 工商時報

海巡人員指出,民眾到海邊戲水或挖文蛤前,應事先查詢當地潮汐及灘岸特性,否則很容易走失或受困,若於海邊需要協助時,可撥打118海巡服務專線或就近 ... 於 m.ctee.com.tw -

#41.彰化王功漁港搭採蚵車,摸蛤生態體驗與潮汐表簡介教學

今要來搭乘採蚵車體驗摸挖蛤的生態樂趣了!! 須注意的是: 1.想要體驗乘著採蚵車是要配合退潮時間的。不是任何時間想搭就搭的成的喔。 於 www.backpackers.com.tw -

#42.活在潮汐間:台灣潮間帶生物多樣性 - 國家地理雜誌

台灣西海岸為沙泥灘地,潮間帶物種多為蟹類及蛤蜊。在沙灘的高潮區,往往可看到很大很大的蟹洞,這些蟹洞是甚麼螃蟹住在裡面呢?答案 ... 於 www.natgeomedia.com -

#43.潮汐漲退表臺灣海岸潮汐預報教學/海水漲退潮時間表 - ShawnM

本局提供之潮汐預報表,清晨及傍晚時漲最高,退潮則會離海底的珊瑚比較 ... 彰化王功漁港為例:進入氣象局潮汐網頁後→點選鹿港東石沿海王功潮汐未來30天王功挖蛤蜊潮汐 ... 於 www.laurenhance.co -

#44.潮汐表臺中潮汐表 - Steur

在潮汐表潮別欄所列的大潮,寄居蟹,花蛤, 分配, 分配,孩子的教育不能省! ... 這個潮汐表是個人覺得比較準的,挖蛤蜊#潮汐表#木棧道開放時間#交通資訊. 造訪日… 於 www.seanmrse.co -

#45.漢寶潮汐表 - Smitten

漢寶潮汐表 · 彰濱海岸線溼地(芳苑/漢寶/福寶/肉粽角) · 金門日報全球資訊網 · 挖蛤蜊『漢寶溼地』 數量超多的蛤蜊唷(第二次挖)+鹿 · 2014漢寶濕地潮汐表 · 國立海洋生物博物館 ... 於 www.smittenevents.me -

#46.去哪挖蛤蠣急!![二十點] - 汽車QA

(八里地區大潮時間為農曆每個月的初二、三、四和十六、十七、十八日詳細時間,可自行查詢潮汐表),大潮,比較容易取得,因為海水退潮比平常遠,沙岸透出 ... 於 car.faqs.tw -

#47.3男挖蛤遇漲潮困沙洲海巡冒險搶救

雲林麥寮海邊3名男子在海灘挖蛤蜊,沒注意到漲潮,等到發現時3人已經被 ... 來已發生多起,不了解當地潮汐及地形,造成漲潮時受困於沙洲上的案件。 於 today.line.me -

#48.大海邊挖蛤蜊的好時候來了,推薦絕佳時間、地點、潮汐表

在海邊最適合挖蛤蜊的地方莫過於唐山國際旅遊島了,位於渤海灣中的旅遊島,擁有近 ... 還有一點很重要. 就是一定要掌握挖蛤必備的潮汐時間表. 潮汐表. 於 kknews.cc -

#49.王功潮汐 - kycz

30/3/2019 · [彰化]原文圖多閱讀版:【彰化一日遊】海線王功漁港搭採蚵車,摸蛤生態體驗 ... 王功漁火節風光海味大平台彰化縣王功漁港景點潮汐表鐵牛車挖蛤蜊福海宮蚵藝. 於 www.projecthoplter.co -

#50.潮汐表臺中臺中市大安區農會-休閒農場-海水潮汐表 - TRTV

臺中市大安區農會-休閒農場-海水潮汐表海水潮汐表農曆第一次第二次滿亁滿亁1 16 ... 景點高美濕地木棧道觀賞螃蟹,彈塗魚,浪漫夕陽親子玩水,抓螃蟹,挖蛤蜊#潮汐表… 於 www.cateringbphylls.co -

#51.彰化線西潮汐表 - 台灣公司行號

出發前一定要先確認潮汐狀況,不然遇到漲潮可不是鬧著玩的,潮汐表在中央氣象局. ... 2015年9月5日- 每次看到民眾到彰化海邊挖蛤蠣,漲潮受困沙洲的報導,心中總是非常 ... 於 zhaotwcom.com -

#52.【橘子雞排】[彰化王功] 漢寶濕地挖蛤蠣/蚵車

滿滿一桶的蛤蜊跟赤嘴,這可不是在菜市場買回來的,這可是辛苦了一個早上努力而成的結果。 一個天氣相當好的早上,查好了潮汐時間(退潮)便跟小蕉蕉 ... 於 ranran219.pixnet.net -

#53.天熱了,大海邊挖蛤蜊的好時候來了,推薦絕佳時間 - 測速照相 ...

測速照相出沒點,2017年7月6日— 在海邊最適合挖蛤蜊的地方莫過於唐山國際旅遊島了,位於渤海灣中的旅遊島, ... 還有一點很重要. 就是一定要掌握挖蛤必備的潮汐時間表. 於 speed.iwiki.tw -

#54.芳苑潮汐表2020 - 法律貼文懶人包

漢寶濕地#挖蛤蜊#適合親子#看漲退潮再來哦#潮汐表# ...。 彰化潮汐表完整相關資訊- 萌寵公園。 未來30天潮汐預報| 交通部中央氣象局彰化縣芳苑未來30 天潮汐預報. 於 law.businesstagtw.com -

#55.視域、方法、實踐: 辭章學系統的語文篇章教學研究

... 以招潮蟹與白鷺鷥的過招、挖蛤蜊的人為「圖」(焦點所在),再用「先果(充滿生機)後因(富 ... 從第六段至第九段表述方式再度盪開(縱),由兒時對潮汐的神秘浪漫的想像, ... 於 books.google.com.tw -

#56.趕海怎樣挖蛤,十月趕海挖蛤蜊還有嗎 - 第一問答網

退潮後,下海灘,挖泥沙,倒入網兜內,海水洗涮就完成了!!很簡單呀! 十月趕海挖蛤蜊還有嗎. 2樓:匿名使用者. 關注服務號【潮汐表】,隨時瞭解準確 ... 於 www.stdans.com -

#57.海水潮汐時間 | 漢寶濕地潮汐 - 旅遊日本住宿評價

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · (免費挖蛤蜊)彰化~漢寶溼地.... · (免費挖蛤蜊)彰化~漢寶溼地.... · 彰化縣福興未來30 天潮汐預報| 漢寶濕地潮汐 · 彰化縣福興鄉潮汐預報| 漢寶 ... 於 igotojapan.com -

#58.天津2018年4月份赶海拾贝挖蛤蜊潮汐表 - 新浪博客

2018年4月份天津赶海拾贝挖蛤蜊海鲜抓螃蟹海螺潮汐表,此潮汐表只适合天津附近海域赶海使用。天气原因退潮或涨潮时间会有一定误差,请大家根据实际 ... 於 blog.sina.com.cn -

#60.2019年最新曹妃甸潮汐表来啦,爱挖蛤、钓鱼的必须收藏!

曹妃甸的潮滩遍布着多种蛤蜊,有白蚬子、黄蚬子、青蛤、花蛤、文蛤、毛蚶子、泥螺、海瓜子等等。早先的曹妃甸沿海渔民,自制了“三牛、三油”六件宝:牛皮绑 ... 於 www.ltncg.com -

#61.海山探索區挖蛤蠣,退潮後的沙灘好美,就算挖不到也沒關係了啦

到海邊玩要記得先看一下潮汐時間. 海山探索區新竹香山濕地新竹海山漁港海山漁港挖蛤蠣海山. 13:30左右的海水還把沙灘都淹沒. 海山探索區新竹香山濕地 ... 於 vivi0010.timelog.to -

#62.適合趕海的地點有哪些? - 劇多

島上幾乎一年四季都可以去海邊趕海,只要看好當天的天氣潮汐表就可以, ... 而建的大型濱海公園,分南北岸兩個地區,可在南岸趕海挖蛤蜊,北岸釣魚。 於 www.juduo.cc -

#63.2019年潮汐时间表

春风吹来了初夏,又到了来曹妃甸挖蛤的季节。怎么样,是不是想要体验一下在海边吹着风,收获肥美蛤蜊的快乐之旅呢?跃跃欲试了吧~小编为大家献上最全 ... 於 www.3hira.com -

#64.【問答】王功採蚵潮汐。第1頁 - 旅遊台灣

【問答】王功採蚵潮汐第1頁。 ... 處挖蛤蜊或選擇搭乘鐵牛車體驗採蛤蜊,免動手烤尚青蚵仔隨你吃! 採. ... 【註】不論選擇那一家鐵牛車,建議提早預約,因下水採蛤需 ... 於 travelformosa.com -

#65.山东半岛,为什么有这么多“潟湖”? - 网易

... 吞吐量不大,难以保障潮汐汊道通畅,潟湖会很快萎缩干瘪,寿终正寝。 ... 潟湖的泥沙混杂的底质,尤其适合蛤蜊、文蛤、螺等贝类生存,先民们把 ... 於 www.163.com -

#66.新竹北區潮汐

搜尋新竹香山濕地是北部親子挖蛤蜊聖地,帶著請大弟特製挖蛤工具來到香山濕地『海山漁港探索園區』挖蛤蜊到了現場發現這裡有超級多『薄殼蛤』台語稱公代,也有少少 ... 於 www.cpanyser.co -

#67.心灵漫步科德角 - Google 圖書結果

当时正是中午,我们想向他借挖蛤蜊的工具,于是用力地敲击船底,熟睡中的主人被我们叫醒了。 ... 这种对潮汐的等待是海滨生活的一个特色,经常可以听到这样的对话:“哦! 於 books.google.com.tw -

#68.王功潮汐

挖蛤蜊 順遊王功漁港吃蚵仔炸小紫吃喝玩樂享食煮藝痞客邦. 海洋篇unit 01 潮汐Ppt Download. 彰化芳苑王功漁港芳苑燈塔王者之弓橋生態景觀橋旅遊美食 ... 於 leotkjy.blogspot.com -

#69.如何查看氣象局潮汐表漲退潮時間教學。以彰化王功搭採蚵車摸...

王功挖蛤蜊潮汐,大家都在找解答。 來到王功漁港,想搭乘採蚵車到潮間帶享受摸蛤兼洗褲的樂趣前,須先注意漲退潮的時間喔。畢竟是在距離岸邊蠻遠的距離,如前來王功的 ... 於 twagoda.com -

#70.彰化縣芳苑鄉潮汐預報

彰化縣芳苑鄉潮汐預報. 國曆:2022-01-14 農曆:12/12 潮差:小. 於 goyeah.tw -

#72.漢寶溼地~挖蛤蜊--超多蛤蜊~-摸蛤蜊兼洗褲@ 小紫 - 隨意窩

從網路上看到有人,短短1~2小時挖超多蛤蜊. 查了一下潮汐表. 5/20. 05:25乾潮. 11:21滿潮. 17:39乾潮. 今天下午蠻適合去挖蛤蜊的因為早上陰天,中午後 ... 於 blog.xuite.net -

#73.3男挖蛤蜊遇漲潮險滅頂海巡即刻救援化險為夷

... 挖掘蛤蜊,近年來已發生多起漲潮時受困沙洲意外,所幸經海巡人員即刻救援均未傷亡,目前已在許厝寮岸際裝設潮汐告示牌及標語,提醒民眾注意安全。 於 www.chinatimes.com -

#74.[雲林麥寮] 走在沙灘上--挖文蛤嘗鮮記 - 大銘情報站

[雲林麥寮] 走在沙灘上--挖文蛤嘗鮮記 ... 大銘就特地請個半天假,準備來挖文蛤囉 ... 但千萬要注意潮汐,也別離岸邊太遠. 於 aso092201.pixnet.net -

#75.漢寶濕地潮汐

尋找芳苑鄉肉粽資訊的人也對漢寶濕地潮汐感到興趣,以下是芳苑鄉肉粽的靠北餐廳情報,上下午可). 初6、21. 07:00 - 11:00(上午可). 初7、22. ... 王功挖蛤蜊潮汐 ... 於 needmorefood.com -

#76.台中男遠征雲林挖蛤蜊離岸千米漲潮困海...他眼球運動發現

男子於許厝寮沙洲挖蛤蜊受困,海巡人員緊急搶救。 ... 因地理和生態環境,常有在地民眾或外地遊客利用退潮時間在此挖掘蛤蜊,發生多起不瞭解當地潮汐 ... 於 www.ettoday.net -

#77.雲林許厝寮漁港挖蛤蜊,體驗童時樂趣 - 嬰兒與母親

全台有不少挖蛤挖螺地點,要去挖蛤的第一件事就是查好進往當日的「退潮/低潮」時間,不是你想挖就能挖,前往時間請查詢中央氣象局「潮汐預報」,潮汐預報 ... 於 www.mababy.com -

#78.王功潮間帶 - 河畔小築

蛤蜊 是從潮間帶的泥土堆裡挖出來的 ... 潮汐是因太陽與月亮的引力而形成,但是月亮的引力佔大部分,因此我們的潮汐表以農曆為標準。 於 fonghu0217.pixnet.net -

#79.新手姊妹的雙人餐桌 (7) - 第 25 頁 - Google 圖書結果

此,從各種角度來看,能夠比平時更挖蛤蜊這種活動,一般都是在容易前往離岸處的春季 ... 挖到的蛤大的時期。潮汐現象雖然主要與月卿則需要浸泡大約一個晚上。 於 books.google.com.tw -

#80.王功挖蛤蜊彰化王功漁港搭採蚵車,摸蛤生態體驗與潮汐表簡介 ...

【王功旅遊諮詢服務站揭幕記者會】 當天是王功商圈旅遊諮詢服務站成立,所以最好還是有專業的人員帶領比較安全哦。 挖到的蛤蜊可以帶回家,摸蛤生態體驗。潮汐表教學,行車 ... 於 www.primalglass.co -

#81.【彰化】王功漁港生態體驗,坐採蚵車出海挖蛤蜊 - Irene's 食旅 ...

都市小孩絕對沒體驗過坐採蚵車、下海挖蛤蜊,赤腳踩在泥沙海水裡, ... 海水有漲退潮的時間,要體驗務必配合農曆潮汐時間,不是隨時來都可體驗呦。 於 ireneslife.com -

#82.苑裡潮汐表– 中央氣象局潮汐 - Parkaas

所以我決定帶她們去我最愛的海邊– 苑裡,出水社區。 綠藻奇景期間限定!絕美海岸新秘境. 「苑裡出水潮汐表」情報資訊整理. 王功挖蛤蜊潮汐 ... 於 www.parkaas.co -

#83.新竹親子旅遊景點 海山漁港挖蛤蜊 探索濕地生態

要挖蛤蜊要看好潮汐時間,退潮才有辦法進入泥地挖蛤蜊喔,然後泥巴地會濕滑也有蛤蜊殼、蚵殼等,記得要穿著防滑且具保護的鞋子,另外如果想要認真挖 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#84.彰化福興景點【濱海濕地】免費挖白蛤仔超有趣新奇體驗!親近 ...

周邊海線景點很多,像我們這次來就是上午先去挖蛤仔 表情符號 ... 交通部中央氣象局的潮汐預報這兒可以先查詢一下退潮時間,不然來錯時間就尷尬啦 都 ... 於 misshuan.tw -

#85.標籤: 芳苑潮汐 - 翻黃頁

芳苑潮汐. ... 小時天氣預報,逐3小時預報,鄉鎮潮汐預報,即時影像,日出日沒,月出月沒. ... 潮汐表:早上5:25乾潮/11:21滿潮/下午17:39乾潮今天下午蠻適合去挖蛤蜊. 於 fantwyp.com -

#86.曹妃甸最全挖蛤宝典(附2017年潮汐表)赶紧收藏!-新闻频道

又到了来曹妃甸挖蛤的季节。怎么样,是不是想要体验一下在海边吹着风,收获肥美蛤蜊的快乐之旅呢?跃跃欲试了吧!小编为大家献上最全的攻略! 有一段潮汛民谚. 於 m.sohu.com -

#87.高美濕地潮汐

想來高美濕地玩水抓蟹記得要看好漲退潮時間2018高美濕地潮汐表臺中一日遊景點高美濕地木棧道觀賞螃蟹、彈塗魚、浪漫夕陽親子玩水、抓螃蟹、挖蛤蜊#潮汐表#木棧道開放 ... 於 www.rogerwolfson.me -

#88.彰化縣伸港生態體驗潮汐表

每次看到民眾到彰化海邊挖蛤蠣,漲潮受困沙洲的報導,心中總是非常感慨。 台灣四面環海,大家對海洋卻非常陌生,彰化伸港因受大肚溪沖刷而形成廣闊的 ... 於 lukang8185.pixnet.net -

#89.香山潮汐臺灣小鎮漫遊:新竹、香山區|沾染粉色浪漫的潮水味 ...

潮汐 預報:彰化縣芳苑鄉2020-11-28 農曆10/14 中 香山 濕地 2020.9.2挖蛤樂小紫超愛摸蛤仔體驗大自然。停了n年最近突然好想再到海邊挖蛤蜊。搜尋網路資訊~新竹香山 ... 於 www.amgchanr.co -

#90.如何查看氣象局潮汐表漲退潮時間教學。以彰化王功搭採蚵車摸 ...

來到王功漁港,想搭乘採蚵車到潮間帶享受摸蛤兼洗褲的樂趣前,須先注意漲退潮的時間喔。畢竟是在距離岸邊蠻遠的距離,如前來王功的時間剛好是漲潮或還 ... 於 www.photovv.com -

#91.海水潮汐時間- 高美濕地旅遊網

... 平假日皆可,請先預約導覽時段; 每場次以40人或1台遊覽車為限,安排1位導覽老師; 導覽時間約2~2.5 小時; 認識高美濕地的自然生態、人文歷史; 生態體驗、徒手挖蛤蜊. 於 www.gaomei.com.tw -

#92.3000名額秒殺!台南七股海鮮節挖文蛤體驗周末登場 - 新頭殼 ...

「2021台南七股海鮮節」系列活動之一——「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」將於本 ... 今年的摸文蛤活動配合潮汐時間,可安全下水體驗的時間約為下午1點至3點 ... 於 newtalk.tw