採集化石的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田中康平,丸山貴史,松田佑香寫的 和古代恐龍做朋友:歡樂又認真的基礎知識解說X四格超瞎日常小劇場,恐龍呆萌史前生活大公開! 和嚴淑女的 會說故事的石頭都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自漫遊者文化 和青林所出版 。

國立臺灣師範大學 生命科學系 徐堉峰所指導 林容諄的 蠶蛾科之起源、演化及其生物學研究 (2021),提出採集化石關鍵因素是什麼,來自於蠶蛾科、親緣關係、系統生物學、生物地理、特徵演化。

而第二篇論文國立中正大學 災害應變碩士在職專班 趙鴻椿所指導 周祈任的 嘉義民雄乾沉降化學特徵之研究 (2021),提出因為有 乾沉降、主成分分析、非海鹽來源、懸浮微粒、富集因子、民雄的重點而找出了 採集化石的解答。

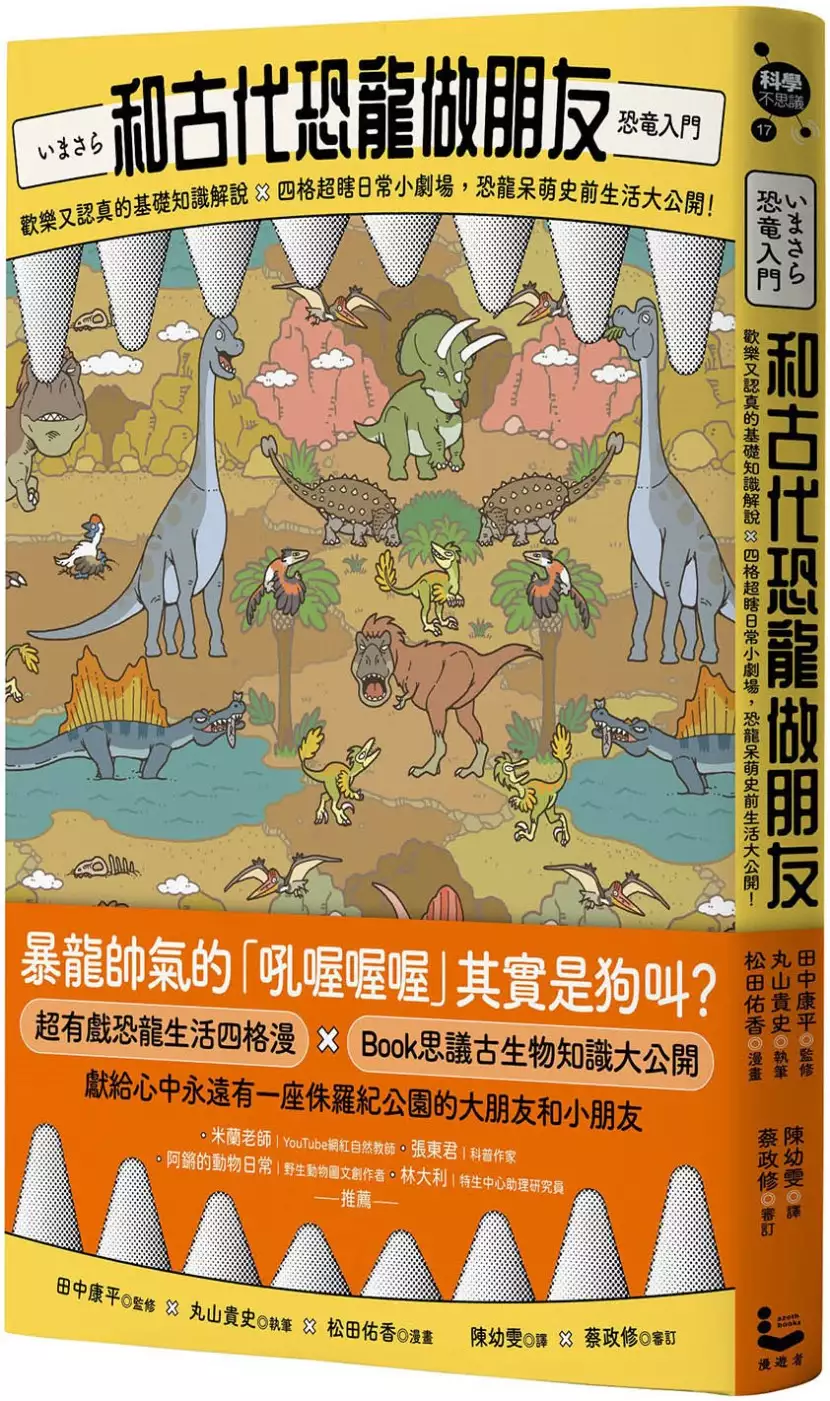

和古代恐龍做朋友:歡樂又認真的基礎知識解說X四格超瞎日常小劇場,恐龍呆萌史前生活大公開!

為了解決採集化石 的問題,作者田中康平,丸山貴史,松田佑香 這樣論述:

暴龍帥氣的「吼喔喔喔」其實是狗叫? 超有戲恐龍生活四格漫X Book思議古生物知識大公開 獻給心中永遠有一座侏羅紀公園的大朋友和小朋友 恐龍是爬蟲類,哥吉拉是哺乳類啦! 恐龍長大不會變成哥吉拉啦!歸剛欸! 恐龍學者認真分享基礎知識+近年新發現 爆笑日常四格漫畫帶你走進史前時代,看恐龍吵吵鬧鬧過生活 特別邀請古生物學家蔡政修審訂中文版 ・骨頭裡藏氣囊,15公尺長的腕龍,體重意外輕盈,可能跟腦子只有網球大也有點關係⋯⋯ ・暴龍帥氣的「吼喔喔喔」是人類想像出來的,真正的恐龍叫聲可能是叭叭叭或嗶嗶嗶 ・厚頭龍用頭打架很危險,一不小心頸椎就骨折了,但拿

來當安全帽用就很剛好。 ・迅猛龍去掉尾巴,跟一條柴犬差不多大,小朋友不用怕被叼走,但小心牠騎到你背上! ・副櫛龍令人印象深刻的頭冠居然是用來呼喊愛情的!叭叭叭我的愛你在哪? ・父愛如山的竊蛋龍血淚控訴:「我根本沒偷蛋,是在孵蛋好嗎?」 ・掠食龍出生只有3.4公斤,不到三個月就長到40公斤,到底是嗑了什麼? ・哆啦A夢劇場版《大雄的恐龍》裡的蛇頸龍其實不是恐龍,也不會生蛋! ・《侏羅紀世界》裡的超大型海洋霸主滄龍也不是恐龍,而是大型蜥蜴唷! ・現實版的《侏儸紀公園》上演?2017年發現琥珀裡有恐龍血,複製恐龍要成真了嗎? 對恐龍這種相當受歡迎的古生物,我們總是

充滿了幻想。無論是在電影裡或是動畫裡,都充滿了許多美麗又迷人的誤會,《侏羅紀公園》裡暴龍的叫聲其實是狗吠的聲音,在哆啦A夢劇場版《大雄的恐龍》裡的蛇頸龍其實也不是恐龍,並不會產卵,而是胎生。 《和古代恐龍做朋友》由日本恐龍學者監修,精選大家最有興趣的恐龍們及時代相近的古生物,介紹相關基礎知識,輔以有趣的恐龍日常生活四格漫畫,期待各位在認識恐龍之餘,更走進牠們的生活。像是很多人都以為越大隻的恐龍可以活得越久,但暴龍最長只活了30歲。始祖鳥看名字會以為是鳥類的祖先,其實牠根本就飛不起來。此外,隨著新發現越來越多,會發現恐龍的外型不是固定的,會不斷修正,常常不知不覺就變得判若兩龍。

比起圖鑑式的介紹,《和古代恐龍做朋友》帶我們深入恐龍的生活與習性,輕鬆歡樂的氛圍,可愛又吐槽的對話,彷彿恐龍就住在隔壁,那麼真實又自然。 吼吼吼吼推薦 米蘭老師 YouTube網紅自然教師 張東君 科普作家 阿鏘的動物日常 野生動物圖文創作者 林大利. 特生中心助理研究員

採集化石進入發燒排行的影片

在這個長久的暑假之中~

小儒要來做一個長期的系列拉w

就是侏儸紀的世界#

究竟這在個暑假之中小儒能不能完成他的侏儸紀公園呢 (?

而這個模組到最後會越更新越多~ (現在只有侏儸紀公園的戲咧#

會不會被自己養的恐龍給反撲呢 (?

就繼續看下去八~

在這個遊戲中總共添加了恐龍&大型生態&更多生物&武器模組窩~

之後可能會越來越多w

故事大鋼:

等等# 等等#

這世界也太恐怖了八www

整個地層下陷拉#

要被掩埋拉QAQQQ

在這個世界隨處都是可能會被恐龍或是其他生物給殺死的旅途中~

為有生存才是活下去的真理!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

如果你也喜歡這個侏儸紀恐龍世界的模組的話!

可以到這邊下載窩# (記得!這邊只有附上侏儸紀的模組

模組下載:

http://www.minecraftforum.net/forums/mapping-and-modding/minecraft-mods/2444641-jurassicraft-bringing-dinosaurs-to-life

-----------------------------------------------------------------------------------------------

如果(你/妳)想贊助小儒的話! 可以去這邊贊助窩#

主要以(你/妳)經濟能力為主如果你經濟上有問題~ 就先把錢存好吧#

因為小儒不希望你因為捐贈而導致缺錢OuO (最低捐款額數為1美元

捐款的錢小儒都放以實況為重! 買更多的遊戲來實況給大家#

https://www.twitchalerts.com/donate/oipceo

神氣小儒的歡樂Fan group 粉絲專頁:

https://www.facebook.com/OIPCEO?ref=bookmarks

神氣小儒的實況台 (twitch)

http://www.twitch.tv/oipceo?chat_debug=true

神氣小儒的直播台 (hitbox)

http://www.hitbox.tv/OIPCEO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

蠶蛾科之起源、演化及其生物學研究

為了解決採集化石 的問題,作者林容諄 這樣論述:

馴化已久的家蠶(Bombyx mori)(Lepidoptera: Bombycidae),是鱗翅目的模式物種之一,為第一個完成全基因組序列定序(genome sequence)的鱗翅目物種。由於家蠶結繭的蠶絲及蠶絲的副產品擁有重要的經濟價值,根據文獻記載早在5000年前就開始被人類馴養利用,目前有超過1000種以上的品系。近年結合分子數據證據透過馴化品系之間的基因組關係研究顯示,家蠶(B. mori)是由野蠶(B. mandarina)所馴養而來,與歷史文獻紀錄吻合,透過絲路分別傳往世界各地。儘管家蠶研究深入,然而蠶蛾科內其他與蠶蛾近緣物種的研究資料十分缺稀,例如多數的蠶蛾科物種沒有完整的

生活史資料,蠶蛾科內不同屬之間的關係尚未釐清,幼蟲取食桑科(Moraceae)桑屬(Morus)或榕屬(Ficus)植物的演化情形未知,且蠶蛾科的分布起源仍然充滿疑問。本研究取樣所有文獻記錄地區之蠶蛾科樣本,囊括亞洲、南美洲、非洲、澳洲及東南亞地區,研究結果簡述如下:1) 採集、飼養蠶蛾科物種、記錄其生活史資料包含寄主植物、卵的排列方式、初齡幼蟲之原生毛序、繭的結構與色型等;2) 以6個基因(1個粒線體基因與5個核基因)序列資料建構可靠的蠶蛾科親緣關係,結果顯示蠶蛾科可分為南美洲新世界亞科Epiinae與亞洲古北區舊世界亞科Bombycinae兩個亞科,屬級關係中除Bivincula與Gund

a為併系群,其餘屬為單系群;3) 根據幼蟲的寄主植物記錄與分子數據建構的親緣關係樹進行特徵演化模擬,推測利用桑科榕屬做為寄主植物為祖徵,而利用桑科桑屬植物則為較晚近演化出來的結果;4) 利用新建構之分子親緣關係樹結合化石、地質年代與分子鐘估算物種分化時間,重建蠶蛾科之生物地理歷史事件,估算蠶蛾科約在6千1百萬年前於岡瓦那大陸(Gondwana)出現,約在5千1百萬年前分化為新世界與舊世界兩大亞科;分析顯示,Bombycinae的祖先約在4千6百萬年前經由一次澳洲至亞洲的擴散事件(dispersal)形成現今物種在東南亞及亞洲的分布;而後又再經由一次的擴散事件,從亞洲擴散至非洲地區。

會說故事的石頭

為了解決採集化石 的問題,作者嚴淑女 這樣論述:

故事企畫方向希望以對化石充滿情感的化石爺爺--陳春木和他孫子的互動,敘述化石對人類的意義是什麼?為什麼要帶孩子去找尋化石?化石是人類歷史的證據,觸摸化石,與其對話,想像腳下這片土地百萬年前曾經是陸生、海生古生物的樂園,現在則是尋找過去的入口。有多少祖先曾在這裡生活過?多少動物植物存在、活動過的痕跡,都可以仔細觀察一顆不起眼的化石中找到答案。這種探索的專注,還有化石爺爺終其一生沈浸在尋找生命的化石的堅持和無私贈於提供學術界研究的精神,是除了這些化石對於地球生命的演化、遺傳學、生物學上的知識之外更值得讓孩子瞭解的。 因此透過人物的寫法,融入地形、化石及族群來說故事給孩子聽,並希望實現化

石爺爺的願望,將菜寮溪規劃、保護成為一個化石的野外教室或化石公園,讓生命的化石再度現身與尋找他的人產生共鳴,藉著實際的撫摸感受生命曾經的美麗。 故事: 化石館冷冷清清的,他站在館前門口,不知在期待什麼?他遠眺公路上的遊覽車,呼嘯而過,「過門不入」……。我走過去拉拉他的手:「爺爺,你看這顆黑黑的石頭是什麼?」爺爺回過神從我手中接過一顆奇怪的小黑石。馬上又洗、又摸、還拿出館中高倍率放大鏡仔細的觀賞,他露出笑容說:「小泓,你撿到的是化石哦。」我高興的說:「會畫畫的石頭哦。」爺爺呵呵的笑:「是化石。走!我帶你去撿石頭。」我們開始穿上衣服,戴起帽子,爺爺又拿出那枝奇怪的手杖(前端有發亮金屬尖銳三角形

的鶴嘴鋤)背起包包,祖孫兩人一起走進清澈見底的菜寮溪。 一沾到溪水,爺爺變年輕了,腳步輕快,我都追不上了:「爺爺,等等我!」爺爺一邊用手杖敲敲打打,一邊蹲在水中撿拾一塊塊的石頭。我則忙著捉蝦、捉魚、摸蜆仔。爺爺呼喊我到他身邊,望著一顆醜醜的石頭,爺爺讓我拿著他的手杖,他說:「這顆化石在這裡等你千百萬年了,你要輕輕的敲,不要敲壞了。」爺爺帶著我慢慢、耐心的敲開,想不到裡面竟然有一隻完整魚形狀的化石。睡覺前,摸著這片魚形的化石,想起爺爺說我們家門前的這條溪,以前曾經曾經有大象、犀牛在奔跑,海中還有鱷魚、鯨豚,有兩三萬年前的「左鎮人」和四五百年前的西拉雅族人都住過,就覺得很不可思議。我曾經問爺爺

:「你怎麼知道這麼多呢?」爺爺笑著說:「都是化石告訴我的啊。」 之後,每天放學後,我就到化石館找爺爺,我們一起看了許多化石和書,他還教我怎麼辨別化石,我還根據他們的形狀、牙齒、角、骨頭畫出每個化石原來的模樣,還替他們取名字呢。我們還一起拿著放大鏡觀賞骨質表面的結構、美麗的化石紋理。 假日,我常常和爺爺裝著一樣的裝備,一起去溪裡找化石。特別是大大雨,我們望著滾滾的黃土溪流,就特別的興奮,因為爺爺說:「山洪暴漲,山腹裡的石頭就會跑出來。」我們撿到很大的化石,一起合力搬回家,捐給化石館,讓更多人可以撫摸、看到他們。可是採化石要有耐心,有時還會遇到虎頭蜂或陷在泥沙中呢! 後來爺爺因騎車摔倒

骨折,需要坐輪椅,我常常將撿來的化石和他分享,他也告訴我這些化石的故事和經歷。望著這些生命的化石,我也看見爺爺眼中黑色的圓石,散發喜悅的光芒,這是他一生的最愛。摸著光滑圓潤的化石,我希望能和爺爺一樣,也讓這些生命的化石重現曾經的美麗。(最後畫面是小孩長大推動化石公園,帶領許多孩子在清澈溪邊採集化石的模樣) 作者簡介 嚴淑女 台東大學兒文所碩士,現任台東大學兒文所研究助理、幼教系兼任講師,專長為幼兒文學、圖畫書創作與設計,曾多次獲得國內各大兒童文學獎,她的文字細緻而溫婉,溫潤人心。2003年,她和畫家張又然攜手創作,以阿里山和鄒族為故事題材的《春神跳舞的森林》出版,入選義大利「波隆那國際兒童

書插畫展」。 繪者簡介 林妙燕 新興插畫家,數次被延攬報導,作品散見於報章。由青林國際出版的圖畫書作品有「會說故事的石頭」,講述台南縣左鎮的化石故事,此為與臺南縣文化局所合作的南瀛之美系列圖畫書之一,由本系列中最年輕的畫家來執筆完成最古老的主題,頗有傳承意味。

嘉義民雄乾沉降化學特徵之研究

為了解決採集化石 的問題,作者周祈任 這樣論述:

大氣沉降包含了乾沉降與溼沉降,分析水可溶性乾沉降中的化學成分可以得知其污染與來源。本研究目的是為了分析並建立民雄水可溶性乾沉降的化學組成與特徵,所以選擇在嘉義民雄國立中正大學地震館頂樓採集乾沉降樣本,採樣期間為 2020 年 5 月至 2021 年 11 月,共計採集 76 個樣本,進行元素通量計算和分析主要元素、微量元素。研究結果表明,水可溶性乾沉降的成分主要受到海鹽成分的影響。計算富集因子結果顯示,Mg、Cl 的EFseawater 值接近1,表示來自海鹽來源,計算海鹽貢獻的結果也支持此論點。Ni、Cu、Zn、Sr、Cd、Pb、NO3- 的EF值表明,這些物質有因人為活動而高度富集現象。

根據整體主成分分析的結果,水可溶性乾沉降的化學組成主要受到海鹽、化石燃料燃燒、工業汙染、碳酸鹽粉塵、地質來源所影響,並且與懸浮微粒有高度相關。不同的元素乾沉降通量有不同的季節變化,如Ca、Na、Mg、Sr在乾季時有比較高的沉降通量。在比較了乾沉降與溼沉降總量的貢獻度可得知大部分元素的大氣沉降作用中,雖主要的貢獻還是以溼沉降為主,但乾沉降的量亦是不可忽略的一部分。