新北市金山區公所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳律德曾廣芝黃偉翔林家豪(Buyung Sigi)陳建穎賴建宏楊昀臻曾露瑤林楷庭寫的 誰代表青年?九位青年公共參與者的法槌 可以從中找到所需的評價。

另外網站慈心奉獻‧愛滿人間─100年全國衛生保健績優志工暨團隊慈心獎表揚手冊也說明:... 共計1,620小時‧運用單位:新北市金山區衛生所 1 0 0 具體事蹟一、服務金山地區 ... 另外還擔任金山區公所辦理之甘薯節、重陽節、關懷獨居老人等活動的服務志工。

銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 馬國宸所指導 李安琪的 大規模震災情境下避難收容處所開設管理與防災士空間分布特徵之評析 (2021),提出新北市金山區公所關鍵因素是什麼,來自於大規模震災、防災士、路徑分析、避難收容處所。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 海洋文化研究所 林谷蓉所指導 潘賢心的 慢魚文化推廣之研究──以新北市金山區磺港漁村為例 (2020),提出因為有 慢魚文化、食魚教育、蹦火仔、文化資產的重點而找出了 新北市金山區公所的解答。

最後網站新北市金山區公所陳姓僱員,三年受僱期間歷經四次 ... - 監察院則補充:新北市金山區公所 陳姓僱員,三年受僱期間歷經四次調動五次職務轉換,遭公所主管濫用淪為血汗小編,使其長期處於超時工作、權小責大與業務負荷過重之狀態,終致因公過勞 ...

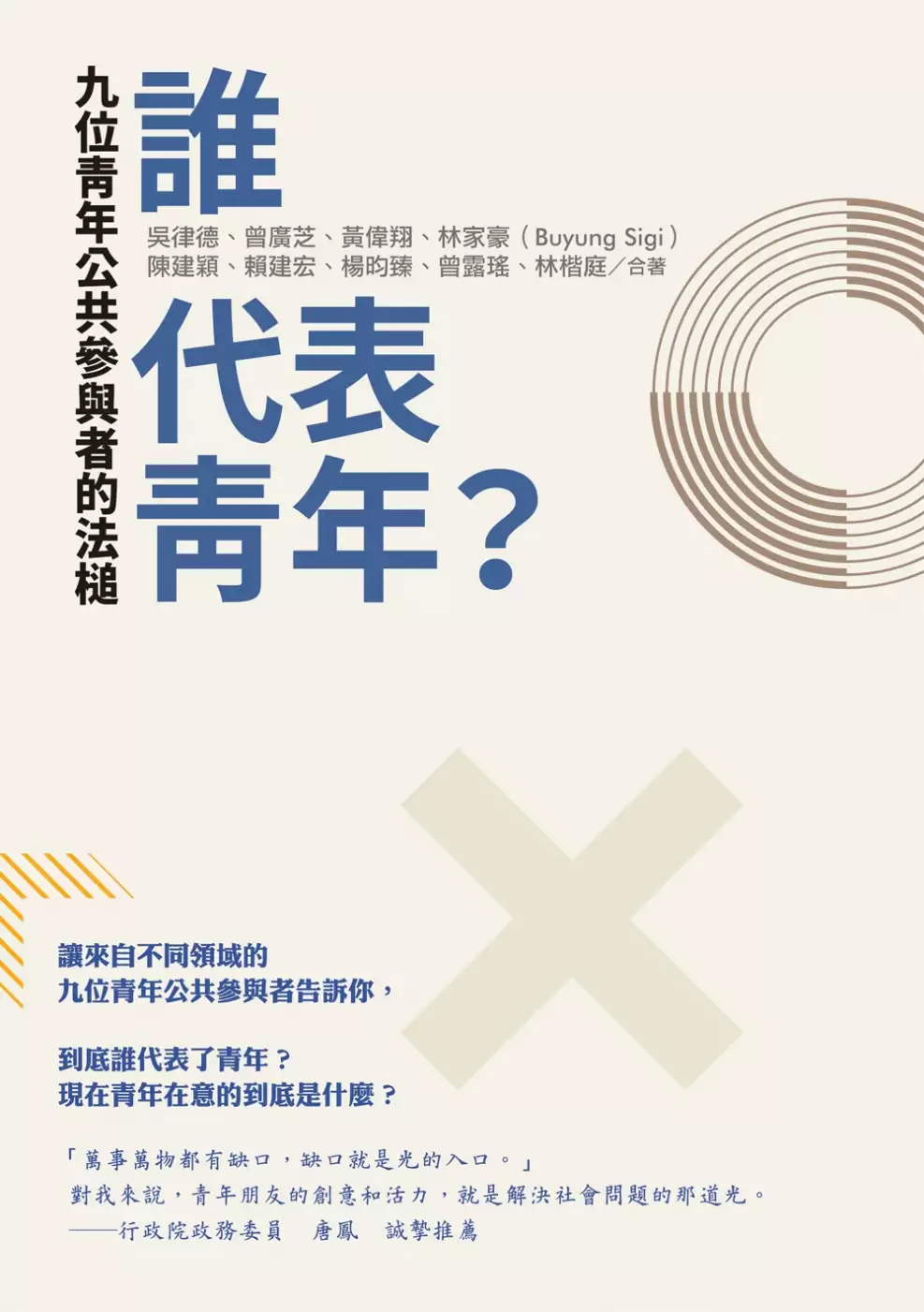

誰代表青年?九位青年公共參與者的法槌

為了解決新北市金山區公所 的問題,作者吳律德曾廣芝黃偉翔林家豪(Buyung Sigi)陳建穎賴建宏楊昀臻曾露瑤林楷庭 這樣論述:

認識青諮!青年參與、攜手共創,合力成為解決社會問題的那道光! ◎如果你還不了解青年諮詢委員會,那就讓來自不同領域的九位青年公共參與者告訴你,到底誰代表了青年?現在青年在意的到底是什麼? ◎如果你已了解青諮,甚至你就是青諮,那麼也來聽聽青諮前輩如何與行政官僚對話、協調,如何避免自己發聲的議題成為有光無聲的鞭炮? ◎現在年輕人過太爽?誰說一代不如一代?透過協作模式的雙面性與發展,青年共創可以再進化,為時代擦出的另一種火花! 「萬事萬物都有缺口,缺口就是光的入口。」對我來說,青年朋友的創意和活力,就是解決社會問題的那道光。 立法院司法及法制委員會已初審通過,將現行民法成年年

齡由20歲下修為18歲,待立法院三讀修正通過後,最快將於民國112年1月1日施行——但青年事務應該由誰來關心、思考、發聲呢?青年該如何參與公共事務呢? 公共事務環境,尤其在公共政策推廣上,無論中央、地方政府,皆非常仰賴青年,青年在大眾視野前常被當成「未來希望」、「積極發展」等的象徵,但青年的聲音被傾聽過嗎?青年的聲音要如何才能被傾聽? 你聽過「青年諮詢委員會」嗎?青年朋友往往最容易感同身受社會現存的問題,也能確切提供解法,進入政府內實際參與政策,也逐漸成為青年朋友的日常。至今日,分布於中央各單位、地方政府的青年諮詢組織越來越多,青諮會是青年與政府的溝通、對話平台,是強化青年公共參與

及溝通機制,並提供青年於政府政策形成中之參與管道。 但中央與地方的執政者又如何看待青年諮詢委員? 怎樣才能成為青年諮詢委員? 身為青年諮詢委員須具備什麼能力? 青年諮詢委員參與公共事務常面對什麼挫折? 吳律德、曾廣芝、黃偉翔、林家豪(Buyung Sigi)、陳建穎、賴建宏、楊昀臻、曾露瑤、林楷庭等九位來自各個領域,現任或曾任中央與地方青年諮詢會議的夥伴,書寫自身以青年諮詢委員身分參與公共事務的經歷,以及對於青年參與公共事務的感想與建言。 有意願翻開此書的青年讀者能了解到底誰代表了你,不認為自己是青年的讀者也能知道現在青年在意的到底是什麼,進而推廣青年參與公共事務

的社會氛圍,進而扭轉熱衷於社會公共參與或地方公共事務的熱血青年,被當作「新媒體工具青年」錯誤觀念。 名人推薦 ●誠摯推薦 行政院政務委員 唐鳳 作者簡介 吳律德 生於臺灣臺北市文山區,是一名政治、社運、教育、非營利組織人士,長期為學生自治、青年公共參與發聲。 曾廣芝 一名公衛人,透過踏訪、政策參與、研究與非營利組織關注並參與青年發展、公共參與及社區健康。 黃偉翔 技職議題工作者,曾獲選WorldSkills世界12大技能新創家、《天下雜誌》新世代領袖、中華民國第58屆十大傑出青年等獎項。 林家豪(Buyung Sigi) 出生於泰雅族部落,漂流落地

於都會區,研究資訊科技、行銷管理與合作事業領域,長期關注族人發展議題並以專業背景傳承族群文化。 陳建穎 彰化線西人,因關心學生權利而踏入學生自治,也因身為障礙者而關注特殊教育,醉心於法律並期許能以此揉合議題關懷。 賴建宏 一名公參人,現為從事偏鄉及原鄉離島地區相關工作,再投入此領域前是一名協助政策制定、規劃與執行方式修正,曾參與、規劃與執行青創基地、地方發展相關政策及計畫。 楊昀臻 關心社會議題的心理系大學生,從兒少代表開始參與公共事務,主要關心教育及性別議題,同時注重社會大眾心理發展。 曾露瑤 一名高中公民教師,藉由課程安排與學生講授公共參與之重要性。並規劃活

動讓學生透過實作了解公共參與多了你,將會更完整! 林楷庭 1999年生,都市計畫領域在學生。現任臺中市政府青年事務諮詢委員會青年委員,曾任臺中市政府青年事務審議會總召集人。 推薦序/青年參與 攜手共創/行政院政務委員 唐 鳳 作者序/新媒體工具青年/吳律德 前言/協作模式的雙面性與展望/曾廣芝 時代創造青年,青年考驗時代/吳律德 青年共創可以再進化/曾廣芝 青年與教育擦出的另一種火花:我在國教署青少諮會的觀察與紀錄/陳建穎 「青年委員」在公部門組織內的愛怨糾葛/賴建宏 原住民青年參與公共政策的反饋/林家豪(Buyung Sigi) 小屁孩!大人說話,

你們不要插嘴:從教育現場看高中生如何與公共參與接軌/曾露瑤 誰說年輕人只能聽話?/楊昀臻 期許自己作為技職青年的發聲角色/黃偉翔 臺中經驗 轟轟烈烈/林楷庭 推薦序 青年參與 攜手共創 臺灣群山環繞,登山活動盛行,以往在出發前,山友需在營建署國家公園入園申請、警政署入山申請、林務局山屋與自然保留區申請等四套獨立系統中,反覆輸入幾乎相同的資料,多年來都讓山友們傷透腦筋。 這個問題在青年朋友的貢獻下,出現了改變契機。2019 年,在我的辦公室辦理的「青年學生體檢政府網站計畫」(Rescue Action by Youth, RAY)中,其中一組見習生設計出登山網站的原型,扭轉

了長久以來為人詬病的使用者體驗。行政院隨後推出的「臺灣登山申請一站式服務網」,就是在這群青年朋友的優秀設計引導下,與各機關一起協作出來的成果。 這次協作經驗讓我體會到:青年朋友往往最容易感同身受社會現存的問題,也能確切提供解法;然而,有心貢獻的朋友,往往囿於資源不足而難以施展。此時,政府若能提出溝通管道、連結社群支持,就能讓這些好主意有更多實現的可能。 例如,在國發會的公共政策網路參與平臺(Join.gov.tw)上,2017便曾經出現禁用塑膠吸管的提案,很快就突破連署門檻,後來大家才發現,連署提案的王宣茹,是一位16歲的高中生。她不但成功透過網路凝聚力量,逐步實現限用塑膠吸管的倡

議,今年更成為行政院「開放政府國家行動方案推動小組」的第一屆委員。 於此同時,上千位青年朋友提案倡議下修民法成年年齡,也獲得行政院的支持,於2020年8月13日院會通過《民法》等38項法案的修正,將成年年齡自20歲下修為18歲(選舉投票權則是循修憲程序討論)——這些都是青年自主發聲的體現。 時至今日,進入政府內實際參與政策,也逐漸成為青年朋友的日常。2016年行政院設立青年諮詢委員會,從「reverse mentor(見習顧問)」的理念出發,不僅讓青年朋友進入院內與各部會協作,進而給予建言、為政府指出未來的方向。 青諮委員來自社會各領域背景,往往具有第一手實務經驗,對於串聯產

官學研社各部門以解決社會問題和參與地方發展,常有立竿見影的效果。舉例來說,第一屆的胡哲豪委員倡議大專院校應推動性別友善廁所,便獲教育部支持,在進行全國普查後納入補助指標;黃偉翔委員在擔任第二屆青諮委員時,提案讓國際技能競賽(WorldSkills Competitions, WSC)國手參與國慶遊行,這項建議旋即獲得行政院支持,讓蜚聲國際的技職國手,能受到國人的肯定。 「萬事萬物都有缺口,缺口就是光的入口。」對我來說,青年朋友的創意和活力,就是解決社會問題的那道光。我期待未來有更多青年朋友加入協作的行列,讓政府的力量推動各位的向量,一起編織出永續的未來。 行政院政務委員 唐鳳 作者

序 新媒體工具青年 在臺灣與青年諮詢(以下簡稱青諮)者有關的政府文件,從21世紀始最早見於2004年行政院青年輔導委員會委託臺北大學研究的《制定青少年發展法之研究》的第三節第五點的(四)之3:「研擬設置各級政府『青少年議會』、『青少年諮詢委員會』,以促進青少年對於國家政策及社會公共事務形成過程之參與,促進青少年代表參與攸關其權益政策之制定。」但當時的研究年齡定義為12至24歲,而實際上,21世紀以降的政府青諮組織應該要從青年國是會議諮詢會開始算起,至今可粗略分為四個時期。 1.單一任務期 2004年行政院召開第一次青年國是會議,在2006更發展出青年國是會議諮詢會,2007年

名稱為青年國是會議諮詢委員會,在這期間青年諮詢組織的任務就是以籌辦國是會議為主的單一任務。 2.青輔會專責期 2008年更名為青年諮詢團,但在第二次政黨輪替後的2009年才完成聘任,此時仍稱為團員,而非委員會制,但已開始依青輔會執掌對應,分創業育成、就業輔導、民主發展、志工行動、旅遊文化等五組,形成第一個中央部會中青年專責單位的諮詢組織。此時運作採公開徵選、被動諮詢模式為主,一直運作到2012年,青輔會主要業務被併入教育部後才停止徵選。 3.教育部專責期 2013年起,由教育部設立青年諮詢會,以青年發展署為秘書單位協助其運作,並將組別改為教育與生涯規劃、社會關懷、民主發展、

國際及兩岸參與等四組。隔年改為對應教育部各司署業務為主的國民教育、高等教育、技職教育、國際及兩岸教育、公共參與及生涯規劃等五組,此時已改採工作小組自主提案的運作模式。 4.後318運動期 2014年318運動後,行政院才開始採公開招募設青年顧問團,值得一提的是,自薦資格之一首見有新媒體相關文字,並依行政院各業務處執掌分為六小組,不過也是首次以青年顧問一詞為名的青諮組織。而在318運動當年正值地方選舉,因此從隔(2015)年起地方政府也開始設立青諮組織,直至2016年第三次政黨輪替後,院青顧轉為院青諮並從公開徵選改由部會推薦,而教育部青諮會則降為青年發展署青諮小組至今。 很明顯可

以發現,21世紀開始,臺灣青諮的發展與轉變歷程,主要就來自於政黨輪替及青年社會運動或學生運動兩者,前者是為實現更為民主的承諾,但也有造成越改越差的狀況,後者則是為回應社會及青年的民主需求。直至今日,分布於中央各單位、地方政府的青年諮詢組織越來越多,中央與地方的執政者又視現代青年的象徵為何呢? 正值本書撰稿之際,在2020年8月4日晚上,發生一件令人悲痛至極的憾事,新北市金山區公所負責新媒體事務的約聘僱人員,同時也是本書許多作者的好友,曾在教育部擔任青諮的陳嘉緯離開了,此事震驚了整個學生自治、青年公共參與圈!親友間過去耳聞其長期超時勞動的問題,也因為許多媒體及社群媒體的渲染浮上檯面,但在沒

有科學及醫學證據的支持下,難以將其離開的原因完全歸咎於過勞。 但當代的公共事務環境,尤其在公共政策推廣上,無論中央、地方政府,皆非常仰賴新媒體(或稱社群媒體,例如LINE、FB、IG等)作為宣傳工具,許多縣市政府在新媒體工作人力配置上其實常已抓襟見肘,在新北市更是深入到各區都有自己的臉書粉絲專頁。現實上,區公所原來並無新媒體的業務,所以多只能由約聘雇人員來負責,其他現職公務人員兼任協助,過去內政部,甚至還由替代役男來兼任臉書粉絲專頁小編進行新媒體工作;同年9月8日,臺南市七位執政黨議員聯合召開記者會,批評臺南市青年代表招募方式,竟有百分之四十五的評分是網路人氣票選(由報名者在臺南市府臉書

粉絲專頁張貼影片的獲得按讚數),明顯地是先入為主地認為,青年就該擅長新媒體科技宣傳,進一步來看則是希望這些青年代表,未來有機會能在各種場域,為高層或市府單位形塑類似「網紅」的大眾形象。 一直以來,青年在大眾視野前常被當成具有「未來希望」、「積極發展」等象徵,這在許多有關青年的論述上也屢見不鮮,所以認真聽取青年意見的政府,也會被冠上類似的象徵,但發展至今,因公民的閱聽習慣逐漸以新媒體為主,自然會使政府論述或宣傳透過新媒體呈現,而許多政府在新媒體能力、人力雙缺的情況下,預算充足且想長遠發展的就會委託專業廠商成立新媒體小組運作,預算不足但不一定想長遠發展的就是與既有網紅合作,推廣議題或加持長官

人氣。但最不理想的就是預算不足卻想長遠發展的,那就是以約聘雇、替代役、青年代表等極低人事成本的方式來負責新媒體工作或協助製作網路影片,剛好這些協助新媒體工作的都是青年,而相對於過去電視、報紙作為宣傳手段的新媒體,被當成好像都不需要任何專業,只是隨手可得的工具時,青年在公共參與圈也常一樣被當成工具。 一言以蔽之,當前多數熱衷於社會公共參與或地方公共事務的熱血青年,已被許多政府高層乃至於基層官員,形成了難以擺脫的象徵——「新媒體工具青年」。 因此本書於此時問世,正是希望透過九位現任或曾任中央與地方青諮的夥伴,書寫自身經歷及闡述想法,讓有意願翻開此書的青年讀者能了解到底誰代表了你,而不認

為自己是青年的讀者,也能知道現在青年在意的到底是什麼。 吳律德 時代創造青年,青年考驗時代/吳律德記得這句話嗎?「時代考驗青年,青年創造時代」,在筆者橫跨兩黨政府的各種青年參與經驗,卻認為是相反的,應當是「時代創造青年,青年考驗時代」。臺灣民主化歷程從解嚴算起約三十餘年,從2006年始(也就是臺灣民主化開始的第十九年),中央或地方政府產生越來越多的青年諮詢委員(或稱青年委員、青年代表等,本文用「青諮」二字稱之)的角色,如今對「青年」的年齡定義最常見是十八至三十五歲,因此當前就是——「臺灣民主化的青年時代」,民主化的需求也因此需要更多的青年參與,所以才會在中央各部會或各縣市政府陸陸續續「創

造」出各種名義的青諮。換一種說法,青諮會出現其實也是為了承接解嚴後世代(這裡泛指1980年後出生者,其上小學後已解嚴),因民主化的社會環境及教育過程,有更複雜的民主需求,所以政府必須創造更多青年參與的管道,其政治目的不言而喻,這對臺灣青年而言,絕非壞事,但對以解嚴前世代為主的高級事務官而言,卻是一個極大的「考驗」,而考驗中最明顯就是僅為一紙行政命令的青諮要點(或辦法等),隨著政黨輪替不斷變更任務的青年諮詢組織,從最早的青年國是會議諮詢會,到行政院青年顧問團,再到現行的行政院青年諮詢會,總統的任期最多只有兩任八年,但任何臺灣公民簡單一算都可擁有十餘年的「青年」身分,使未有法律保障的青諮載浮載承,

進而使許多諮詢意見每幾年就有所改變。當然,你可以說臺灣民主化正值青年時期,常有變化實屬正常,但對高級事務官而言,最保守的作法,除依法行政外,就是時任政務官的「高層」說啥是啥,青年的意見如果長官重視,那就努力辦到好,如果不重視,那也要努力轉圜到好(旨意為盡量減少衝突,反正大多數青諮任期也只有一年),而許多青諮的熱情、想法就在「考驗時代」的過程消磨掉了。

新北市金山區公所進入發燒排行的影片

新北市金山區公所一名約聘僱人員陳嘉緯,去年8月猝死家中,監察院調查,他從106年11月起到109年8月為止,歷經四次調動,五次職務轉換,長期超時工作,權小責大,最終因公過勞猝死,糾正新北市金山區公所,並要求新北市政府議處相關失職人員。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/540731

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

大規模震災情境下避難收容處所開設管理與防災士空間分布特徵之評析

為了解決新北市金山區公所 的問題,作者李安琪 這樣論述:

臺灣位處板塊交界,地震頻繁,我國政經中心雙北地區潛藏的山腳斷層猶如一顆未爆彈,一旦錯動,所引發的種種災害後果將不堪設想。本研究擬以大規模震災情境模擬,以地震衝擊資訊平台(TERIA)設定規模6.8,深度15公里之山腳斷層錯動情境,模擬夜間避難收容人數並透過路徑分析(Network Analyst)劃設避難收容處所實際步行距離800公尺所涵蓋之服務範圍,將新店溪南岸、大漢溪東西岸及淡水河西岸的新北市永和區、中和區、板橋區、土城區、新莊區、樹林區、三重區、蘆洲區、泰山區及五股區共10區作為本次研究範圍。此外,本研究也加入近年由日本引入之防災士制度與概念,其中臺灣防災士的任務職責其中一項為協助避難

收容處所之開設運作,因此本研究也將防災士點位資訊空間化,應用於避難收容處所的空間分析中,探討被收容人與服務者的服務比關係。本研究主要研究方法為路徑分析,透過圈域的劃設,得出避難收容處所服務範圍,再與TERIA每一網格500*500公尺作比例交集制表,加入收容人數與防災士人數,為本研究最小之分析單元。研究結果顯示大規模震災情境下,以板橋車站周遭、新莊迴龍捷運站附近與新莊幸福路商圈等三處的收容人數為最多,而全研究範圍內若要使避難收容處所順利開設,防災士數量皆明顯不足。經資料蒐集與評析,本研究認為三處共同點為老舊建物多、人口較為集中等因素致使收容人數較多,超過本研究預計收容人數的將近兩倍,也凸顯出都

市地區人口稠密與空間土地明顯不足的悲鳴;防災士制度由於為近年方推出的制度與概念,因此培訓人數有限,其中新北市防災士人數為全國第二多,僅次於臺北市;惟防災士數量多寡並不全然能顯示出當地的防災能量充足與否,因此本研究提出三點建議予地方政府及後續研究者:(1).地方政府重新審視大規模震災情境之防救災資源;(2).防災士培訓課程調修與災民溝通狀況模擬;(3).防災士實際開設避難收容處所之研究。期能裨益於中央與地方政府防減災規劃之擬定。

慢魚文化推廣之研究──以新北市金山區磺港漁村為例

為了解決新北市金山區公所 的問題,作者潘賢心 這樣論述:

本論文旨在探究慢魚文化,並探討將「慢魚」精神落實到漁業文化資產中,執行保存推廣。本研究挑選的目標為新北市金山區磺港的特色古老漁業「蹦火仔」,以慢魚文化作為基底,加上無形文化資產「蹦火仔」,於磺港實際訪談並蒐集相關資料,之後在金山高中執行慢魚文化的推廣課程活動,課後進行問卷調查。最後將問卷分析和訪談研究等成果一同列入研究結果,並提出對於臺灣慢魚文化的推廣、漁業文化資產的保存、蹦火仔未來的發展建議和未來可研究方向。 本論文研究結論大致如下:(一)將慢魚文化觀念套用至保存和推廣在地漁業文化,效果跟反應十分良好;(二)教育單位和政府應更重視慢魚運動和永續海洋之推廣;(三)善用公私協力和產官學單

位互助合作,才能讓地方文化跟產業共榮;(四)蹦火漁業在結合觀光推動轉型時,應當規劃補助來維持漁民生計;(五)蹦火漁業的困境需要盡快的改善和維護行動。

新北市金山區公所的網路口碑排行榜

-

#1.新北市里民服務網

... 淡水 汐止 瑞芳 土城 蘆洲 五股 泰山 林口 深坑 石碇 坪林 三芝 石門 八里 平溪 雙溪 貢寮 金山 萬里 烏來. 選擇我的里. 訂閱里訊息. 確認保存 取消. 新北市里訊息 ... 於 ilife.ntpc.net.tw -

#2.關於我們-湯語雙泉館

電話:(02)2408-1789 地址:新北市金山區環金路295號 ... 搭程國光客運1815往金山方向在(金山區公所)下車往中正路方向直走靠右手邊約500公尺處。 於 www.chatchat.com.tw -

#3.慈心奉獻‧愛滿人間─100年全國衛生保健績優志工暨團隊慈心獎表揚手冊

... 共計1,620小時‧運用單位:新北市金山區衛生所 1 0 0 具體事蹟一、服務金山地區 ... 另外還擔任金山區公所辦理之甘薯節、重陽節、關懷獨居老人等活動的服務志工。 於 books.google.com.tw -

#4.新北市金山區公所陳姓僱員,三年受僱期間歷經四次 ... - 監察院

新北市金山區公所 陳姓僱員,三年受僱期間歷經四次調動五次職務轉換,遭公所主管濫用淪為血汗小編,使其長期處於超時工作、權小責大與業務負荷過重之狀態,終致因公過勞 ... 於 www.cy.gov.tw -

#5.泡湯不用花大錢!台灣北投公共溫泉、大眾池推薦 - 卡優新聞網

不用花一毛錢就能泡湯:冷水坑公共浴池. 冷水坑. (圖片來源:ching). ○地址:台北市士林區菁山路101巷170號. ○ ... 於 www.cardu.com.tw -

#6.「灇欉」陳玄茂、陳彥廷父子創作聯展 - 好視新聞網

14 小時前 — ... 為底蘊加上新色彩與畫風,表現獨特的個人情感與生活美感,陳玄茂、陳彥廷父子 ... 感謝防疫旅宿協力防疫中市府輔導44家業者恢復常態經營 · 新北市 ... 於 newsday.tw -

#7.新北市金山區公所函 - 雲林縣政府

新北市金山區公所 函. 地址:20844新北市金山區金美里中正路11. 號. 承辦人:李亭陞. 電話:(02)24985965 分機113. 傳真:(02)24986274. 電子信箱:[email protected]. 於 ws.yunlin.gov.tw -

#8.嘟嘟房停車網

最新消息 · 找嘟嘟房 · 依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 · 中獎發票公告 · 電子發票查詢 · 會員服務 · 場站月租抽籤登記 · 場站月租登記 ... 於 www.dodohome.com.tw -

#9.藥局門市據點(1171) - 購買地點 - 博存貿易有限公司

台北市 /基隆市 / 新北市 / 宜蘭縣市 / 桃園市 / 新竹縣市 / 苗栗縣 / 台中市 / 彰化縣市 ... 躍獅藥局東門店, 台北市中正區金山南路一段108-1號, 02-23920339. 於 www.bortswen.com -

#10.文化部全國藝文活動資訊系統網 新北市金山區公所(行政大樓)

地點名稱:, 新北市金山區公所(行政大樓). 地址:, 新北市金山區金美里中正路11號. 網址:, https://www.jinshan.ntpc.gov.tw/. 地點類別:, 政府行政機關. 於 event.moc.gov.tw -

#11.金山區公所小編過勞猝死國賠遭拒父喊話:不要再抹黑我兒子

新北市金山區公所 小編、新聞聯絡人陳嘉緯於2020年8月猝死,經勞動部認定過勞,家屬也因此提出國賠申請,但市府審議認為陳嘉緯是「自願加班」, ... 於 www.ettoday.net -

#12.金山區公所小編疑過勞猝死監委申請自動調查- 政治 - 自由時報

新北市金山區公所 新聞聯絡人陳嘉緯4日猝死家中,由於他年僅29歲,外界有質疑聲浪是過勞死;對此,新北市長侯友宜表示「從優、從寬」撫卹; ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.【直播】3年濫調職5次+血汗超時害小編過勞死金山區公所遭監 ...

針對新北市金山區公所陳姓雇員擔任小編工作過勞猝死案,監察委員葉大華、王美玉、紀惠容19日上午於監察院糾... 於 www.upmedia.mg -

#14.小編之死引過勞爭議金山區公所:封存資料待查 - 芋傳媒

新北市金山區公所 陳姓小編猝死,引起是否過勞爭議。區長廖武輝今天表示,全力協助家屬善後,並封存資料待調查。市府表示,市長侯友宜獲悉噩耗後,第一 ... 於 taronews.tw -

#15.金山> 新北市 - 交通部觀光局

金山區 位於臺灣的東北角,背山面海,緊鄰著太平洋與臺灣海峽,舊名為「金包里」,是由平埔族社名翻譯而來的。此地本來由平埔族開拓,清末,福建漳、泉二州的移民陸續來 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#16.新北市金山區公所 - Facebook

新北市金山區公所 · 1,104 people checked in here · http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/ · +886 2 2498 5965 · Public & Government Service. 於 zh-tw.facebook.com -

#17.服務據點 - 和運租車

請選擇縣市, 台北市, 新北市, 宜蘭縣, 新竹市, 新竹縣 ... 新莊中正站. 地址:新北市新莊區化成路2號 ... iRent北車K區地下停車場. 地址:台北市中正區忠孝西路一段47 ... 於 www.easyrent.com.tw -

#18.聖約翰科大「再出發」幹訓營打造不同凡響社團發展 - 台灣電報

近兩年多來,社團在防疫規範之下,許多活動停辦或修正辦理方式,在艱難疫情環境中逐步地成長。聖約翰科技大學一年一度的社團幹部研習於金山青年活動中心 ... 於 enn.tw -

#19.新北市金山區公所標案檢索

新北市金山區公所 最新標案2022-03-14 預鑄景觀廁所興建及運動休閒廣場室內裝修統包工程金額$8667998、2021-12-19 111年度新北市金山區雨水下水道及市區排水維護管理等 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#20.台灣房屋: 房屋買賣、不動產買賣| 高評價房屋仲介服務

台灣房屋高評價房屋仲介網,提供房屋買賣、不動產買賣服務,具國家專利AI地產機器人,即時查詢成交行情,資訊完整揭露,幫助您房屋買賣精準分析。 於 www.twhg.com.tw -

#22.金山區公所小編過勞死,新北市府稱「自願加班」拒國賠,王婉諭

新北市 政府法制局指出,據公所提供差勤紀錄顯示,陳嘉緯提出每個月70個小時的專案加班申請,其加班申請符合市府教職員工出差加班應行注意事項。而死亡前2 ... 於 www.thenewslens.com -

#23.金山區公所小編過勞猝死國賠遭拒新北:是自願加班

新北市金山區公所 小編陳嘉緯過勞猝死案,家屬提國賠申請,市府審議認為陳嘉緯是「自願加班」,決議拒絕賠償。陳嘉緯父親陳國煌對此表示「不接受」, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#24.金山小編陳嘉緯過勞猝死!單月工時竟逾276小時血汗領27K 區 ...

新北市金山區公所 負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯,去年8月猝死家中,經新北市府審查小組認定符合因公死亡要件,勞保局透過其 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#25.新北市金山區 職缺,徵才2022年10月14日 - Indeed 台灣

新北市金山區 的11751職缺現於Indeed.com 招聘:行政助理,包裝員,業務員與更多. 於 tw.indeed.com -

#26.公路客運即時動態資訊網- 以路線編號或站牌搜尋

新北市 金山區-國道3號-臺灣大學. 基隆客運. 國道客運. 金山區公所. 1815. 臺北─金山青年活動中心. 國光客運. 國道客運. 金山區公所. 1815A. 臺北─金山青年活動 ... 於 www.taiwanbus.tw -

#27.伊貝特報名網

... [2022-10-15] 新北市政府體育處板橋場111年第4梯次運動教學專班 ... [2022-08-28] 2022「金山甘藷馬拉松」路跑嘉年華 · [2022-08-28] 2022泳渡澎湖灣 ... 於 bao-ming.com -

#28.新北市金山區公所函

新北市金山區公所 函. 地址:20844新北市金山區金美里中正路11 ... 受文者:宜蘭縣冬山鄉公所 ... 主旨:檢送本區第一公墓內無主墳墓起掘遷葬公告1份,請惠予. 於 www.dongshan.gov.tw -

#29.新北市金山區公所 - 風傳媒

猝死前月工時超過100小時勞保局認定金山區公所小編過勞2020-10-15 12:37:29. 於 www.storm.mg -

#30.公告新北市金山區公所第一公墓內無主墳墓起掘遷葬公告1份

旨揭公告及墳墓照片等附件,請至金山區公所網站訊息公佈-公告資訊(http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/)下載。 於 www.donghe.gov.tw -

#31.新北市金山區公所

新北市金山區公所 機關代碼為382730000A. 地址為新北市金山區金美村中正路11號. 於 opengovtw.com -

#32.旅讀No109|閒適春朝~寒食小宴 - 第 79 頁 - Google 圖書結果

或於捷運淡水站搭乘搭「臺灣好行 716 皇冠北海岸線」至「金山區公所(老街)」站下。地址:新北市金山區中山路 188 號市場 50 號(金山李家粿備注 _ 米果子以網購為主, ... 於 books.google.com.tw -

#33.轉知】新北市金山區公所公告 - 臺南市政府民政局

【轉知】新北市金山區公所公告 · 發布單位:臺南市政府民政局生命事業科 · 刊登日期:103-11-04 · 修改時間:103-11-04. 於 bca.tainan.gov.tw -

#34.機關名稱:新北市金山區公所 - 標案瀏覽

日期 類型 代碼 20220527 更正定期彙送 1112996380 20220526 定期彙送 1112996380 20220524 更正無法決標公告 1112995438 於 ronnywang.github.io -

#35.金山區公所小編猝死新北市府認定因公死亡| 地方 - 中央社

新北市金山區公所 小編陳嘉緯猝死,新北市政府審查小組今天認定因公死亡,指是否過勞死亡應由勞動部認定。調查發現,陳男死前一小時仍討論工作事宜。 於 www.cna.com.tw -

#36.【宣傳】金山區公所辦理「2021年元旦升旗典禮」

::: 新北市金山區三和國民小學Sanhe Elementary School, Jinshan District, New Taipei City. 20842新北市金山區重和里六股林口38號電話:(02)-24080417( ... 於 www.sanho.ntpc.edu.tw -

#37.跑者廣場::全國賽會

賽事名稱 日期 報名日期 2022 新竹城市馬拉松 10/15 六05:30 已截止 2022 臺東超鐵Taitung Super 3 10/15 六06:00 已截止 第九屆杉林溪森林馬拉松 10/15 六06:40 已截止 於 www.taipeimarathon.org.tw -

#38.全球中央01月號/2022 第157期 - 第 55 頁 - Google 圖書結果

作負荷情形的認定要件有三點,指引也舉新北市金山區公所小編過勞猝死事件,監察院通過糾正金山區公所,並要求新北市政府議處相關失職人員。(中央社郭日曉)包含異常的 ... 於 books.google.com.tw -

#39.[金山區公所]公車動態資訊 - 行動查詢系統

路線 站牌 去返程 預估到站 1717 金山區公所 返程 35分 716(台灣好行‑皇冠北海岸線) 金山區公所 返程 13分 790 金山區公所 返程 106分 於 pda.5284.gov.taipei -

#40.新北市- 全國省道- 即時影像監視器:台灣路況即時影像

新北市 石門區草里村草埔尾5號(北海球場)前號誌路口 ... 金山區基金公路田心子(E) ... 新北市烏來區新烏路五段(台9甲線12K+650;烏來區公所新設路燈桿上(S). 新北市烏來 ... 於 tw.live -

#41.高雄最萌最Q的橋就在前鎮區金鞏橋

高雄市觀光大使高雄熊,化身最萌雄熊魚,在亞洲新灣區上岸囉~由高雄市 ... 議長、觀光局周玲妏局長、在地忠誠里吳安美里長、興中里狄金山里長、建隆 ... 於 times.hinet.net -

#42.Google 地圖

你的位置. 單車道. 單車專用道. 單車適用道路. 泥濘/未鋪平的道路. 即時路況. 順暢. 壅塞. Wildfires Info. 條款 200 公尺. 路況 大眾運輸 於 www.google.com.tw -

#43.淡蘭古道「外按古道」與「淡蘭吊橋」,石碇老街入口與輕鬆 ...

詳細的歷史資訊,可以參考新北市石碇區公所這篇文章。 ... 雙溪區, 燦光寮古道、嶺頭觀日登山步道、貂山古道、坪溪古道、北勢溪古道、大樟嶺古道. 於 jfsblog.com -

#44.How to get to 新北市金山區第一公墓by Bus? - Moovit

Directions to 新北市金山區第一公墓with public transportation ... F923假日去(新北市), 萬里區公所Wanli District Office, VIEW. F931-0600, 金山 ... 於 moovitapp.com -

#45.大台北玩全究極特搜 - 第 278 頁 - Google 圖書結果

一朱銘美術館親近大師多元藝術創作韃新北市金山區西勢湖 2 號(暈[ 02 ) 2498 - ? ... 國光客運`皇家客連、基隆客蓮、淡水客連至金山站下車一於金山區公所旁之金山區藝 ... 於 books.google.com.tw -

#46.新北市金山區公所2021年招標案件列表 - 台灣採購公報網

110年度新北市金山區雨水下水道及市區排水維護管理等工程, NT$520,000.00. 新北市金山區公所110年度藝文展演巡演案, NT$350,000.00. 110年度金山區各里除草樹枝修剪 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#47.新北市金山區公所- 店家介紹 - 中華黃頁

新北市金山區公所 是位於新北市金山區六股里潭子內8鄰23號的縣市政府機關店家,這裡提供新北市金山區公所的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享新北市金山區公所 ... 於 www.iyp.com.tw -

#48.新北市金山區公所| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您新北市金山區公所的景點介紹,與新北市金山區公所周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#49.淡水燈會 - 3jd8d

新北淡水區公所所舉辦的耶誕點燈活動,每年都讓民眾非常期待,在冷冷的天氣 ... 新北市政府邀請燈藝大師陳祖榮淡水區長巫宗仁表示,明年是馬偕博士來 ... 於 3jd8d.za.com -

#50.血汗小編猝死監院糾正金山區公所 - 中時新聞網

新北市金山區公所 負責經營臉書社群的約聘雇人員陳嘉緯,去年8月猝死家中,事後新北市政府認定因公死亡。監察院經過1年多調查後指出,陳姓雇員3年歷經4 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.台灣就業通- 找工作

台北市. 中正區. 大同區. 中山區. 松山區. 大安區. 萬華區. 信義區. 士林區. 北投區. 內湖區. 南港區. 文山區. 新北市. 萬里區. 金山區. 板橋區. 汐止區. 深坑區. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#52.金門縣績優社政志工赴臺中市觀摩與經驗交流

而參訪「霧峰區舊正社區發展協會」時,由林绣汝理事長及志工隊熱情接待,霧峰區陳宗祈區長也到場展現公所推動社區發展的用心與支持。 於 www.kmdn.gov.tw -

#53.新北金山區公所小編過勞猝死家屬請求國家賠償836萬元 - 聯合報

新北市金山區公所 臉書粉絲頁已故小編陳嘉緯,2020年間任內猝死,勞保局認定符合過勞要件,監察院也在去年提案糾正金山區公所... 於 udn.com -

#54.金山區公所新聞聯絡人驟逝,週末半夜臉書發文疑過勞 - INSIDE

新北市金山區公所 新聞聯絡人陳嘉緯於八月四日晚間在家中驟逝,此一訊息也已出現在金山區公所的粉絲專頁。其家人質疑陳嘉緯未滿30 歲,突然去世恐與區 ... 於 www.inside.com.tw -

#55.【小編猝死黑幕】金山區公所小編狂加班猝死勞保局認定「過勞」

新北市金山區公所 新媒體組長、臉書小編陳嘉緯,今年8月初在家中猝死,死後區公所不願提供其工作的差勤表和電腦給家屬查閱,還數度施壓勸阻家屬進行 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#56.鄉鎮預報| 交通部中央氣象局

選擇縣市, 總覽, 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣 ... 鄉鎮預報- 臺北市中正區 ... 地址:100006臺北市中正區公園路64號 於 www.cwb.gov.tw -

#57.金山區公所小編之死引過勞爭議區長:封存資料待查

新北市金山區公所 陳姓小編猝死,引起是否過勞爭議。區長廖武輝今天表示,全力協助家屬善後,並封存資料待調查。市府表示,市長侯友宜獲悉噩耗後, ... 於 newtalk.tw -

#58.高雄市COVID-19疫苗接種院所 - 衛生福利部疾病管制署

祐琳小兒科診所 · 腎美診所 · 為好診所 · 正大醫院 · 倫詠診所 · 新聖明診所 · 建生診所 · 生安婦產小兒科醫院. 於 www.cdc.gov.tw -

#59.新北市金山區公所地圖

地址 新北市金山區中正路11號 類別 公所 地區 新北市 金山區 座標 121.636676 , 25.222352; 121°38'12.03" , 25°13'20.47" 網址 前往 照片 開啟google街景. 於 town-office.qmap.tw -

#60.法規名稱: 新北市金山區公所國家賠償事件處理小組設置要點

法規名稱:, 新北市金山區公所國家賠償事件處理小組設置要點. 時間:, 中華民國107年10月12日. 立法沿革:, 中華民國107年10月12日新北市金山區公所新北金秘字 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#61.新北災訊E點通

目前救援|可查看新北市即時救援案件(如火警)的列表及地圖,點擊「統計」亦可查看30日內的案件統計資訊,並可透過社群分享相關訊息。 目前災害|災時新北市災害應變中心 ... 於 e.tpf.gov.tw -

#62.[新聞] 行政院「小編」因感情走上絕路蘇貞昌- 看板Gossiping

新北市 五股區一號越堤道旁昨日下午有名眾發現一名男性遺體,政院證實死者是 ... 推geneaven: 金山區公所小編的國賠案子呢 1.200.128.39 10/12 21:49. 於 www.ptt.cc -

#63.台北金山包棟民宿-亞城溫泉→金山區公所|到府專車接送

從新北市金山區的台北金山包棟民宿-亞城溫泉出發直達新北市金山區的金山區公所,不再煩惱如何配合高鐵、台鐵、或公車的時刻表,與其他跨縣市交通方式相比,tripool旅步 ... 於 www.tripool.app -

#64.金山區公所| 標籤| 第1頁 - 公視新聞網

金山 小編過勞死事件,家屬聲請國賠,新北市國家賠償事件處理委員會開會認定,小編加班不是主管強迫,拒絕賠償。家屬今(25)日舉行記者會出面喊冤,強調是長官要求加班,會 ... 於 news.pts.org.tw -

#65.2023新北市萬金石馬拉松– 台灣第一場標籤賽事

2022/09/26 2023新北市萬金石馬拉松國內菁英選手保障名額 ... 新北市政府消防局、新北市政府民政局、新北市萬里區公所、新北市金山區公所、新北市石門區公所、新北市 ... 於 wanjinshi-marathon.com.tw -

#66.金山區公所小編過勞死父遞狀申請國賠 - 華視新聞網

新北市金山區 公所有一名陳姓小編,月薪只有三萬元,但卻長期超時工作,最多一個禮拜加班到一百小時,最後在去年八月因心臟疾病惡化,過勞猝死。 於 news.cts.com.tw -

#67.【新北市金山區|新北市萬里區|全職】工作職缺 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【新北市金山區|新北市萬里區|全職工作】約109筆-櫃台接待、機電工程師、清潔人員、會計人員、行銷公關人員、工地主任、保全人員/警衛等熱門工作急 ... 於 www.1111.com.tw -

#68.新北市金山區公所附近飯店 - Tripadvisor

新北市金山區公所 附近飯店:查看Tripadvisor 上與新北金山飯店及民宿的旅客評價、真實旅客照片以及飯店房價優惠。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#69.金山區(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

金山區 (臺灣話: Kim-san-khu;巴賽語:Ki-taparri)是中華民國新北市下轄的一個市轄區,地處新北市北部。金山區境內有台灣位置最北的溫泉——金山溫泉,日治時期曾在此 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#70.【瑞芳九份美食】Gamins稚時隱身金瓜石山林裡秘境餐廳 ...

地址:新北市瑞芳區五號路125號. 電話:未提供. 營業時間:週五-週一12:00-20:00 (週二-週四公休). 粉絲團. Last Updated on 2022-10-07 by 周花花 ... 於 tenjo.tw -

#72.2022新北市中和點燈文化節點燈祈福閃耀華新街 - 威傳媒

中和區公所表示,「新北中和點燈文化節」10月15日在華新街(南洋美食街)舉辦,自16:30至20:30精彩不間斷,邀請傳統緬甸宮廷舞表演、高僧誦經祝禱、平安紅繩 ... 於 www.winnews.com.tw -

#73.新北市金山區公所電話號碼02-2408-0740

於新北市市、區、鎮、鄉公所的新北市金山區公所電話號碼:02-2408-0740,地址:新北市金山區重和里六股林口29號,分類:公共事業、市、區、鎮、鄉公所. 於 poi.zhupiter.com -

#74.公開招標公告 - 政府電子採購網

機關資料. 機關代碼, 3.82.73. 機關名稱, 新北市金山區公所. 單位名稱, 新北市金山區公所. 機關地址, 208 新北市 金山區 金美里中正路11號. 聯絡人, 粘全億/ 戴筱薇. 於 web.pcc.gov.tw