日本宅男的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦澎湃野吉寫的 來去高雄晃一晃:澎湃野吉旅行趣6 和弗瑞林的 黃禍:從傅滿州看西方人的東方恐懼都 可以從中找到所需的評價。

另外網站踏進門一看他的遺體竟被「6噸重的色色書」壓著! - boMb01也說明:日本 50歲宅男死了6個月才被發現,踏進門一看他的遺體竟被「6噸重的色色書」壓著! 2017年03月06日. 近年來,日本也發生越來越多「獨居人士慘死家中」的悲劇,他們當中 ...

這兩本書分別來自大田 和貓頭鷹所出版 。

東吳大學 日本語文學系 賴錦雀所指導 張雅鈞的 「ラ抜き言葉」についての一考察―コーパスにおける使用実態を中心に― (2021),提出日本宅男關鍵因素是什麼,來自於ラ抜き言葉、コーパス、使用実態、可能形。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學與創意應用碩士在職專班 方慧臻所指導 陳憶梅的 菁寮地區職人經濟發展研究 (2021),提出因為有 菁寮、職人經濟、在地工藝、社區再造、文化觀光的重點而找出了 日本宅男的解答。

最後網站日本宅男到底得罪誰了?為什麽他們做得事情總會遭到網友 ...則補充:不過由於御宅族中有男有女的原因,所以最後逐漸演變成了宅男宅女這樣的稱呼。雖然本質上兩者的稱呼是一樣的,可是在日本的宅男們好像是得罪了什麼人 ...

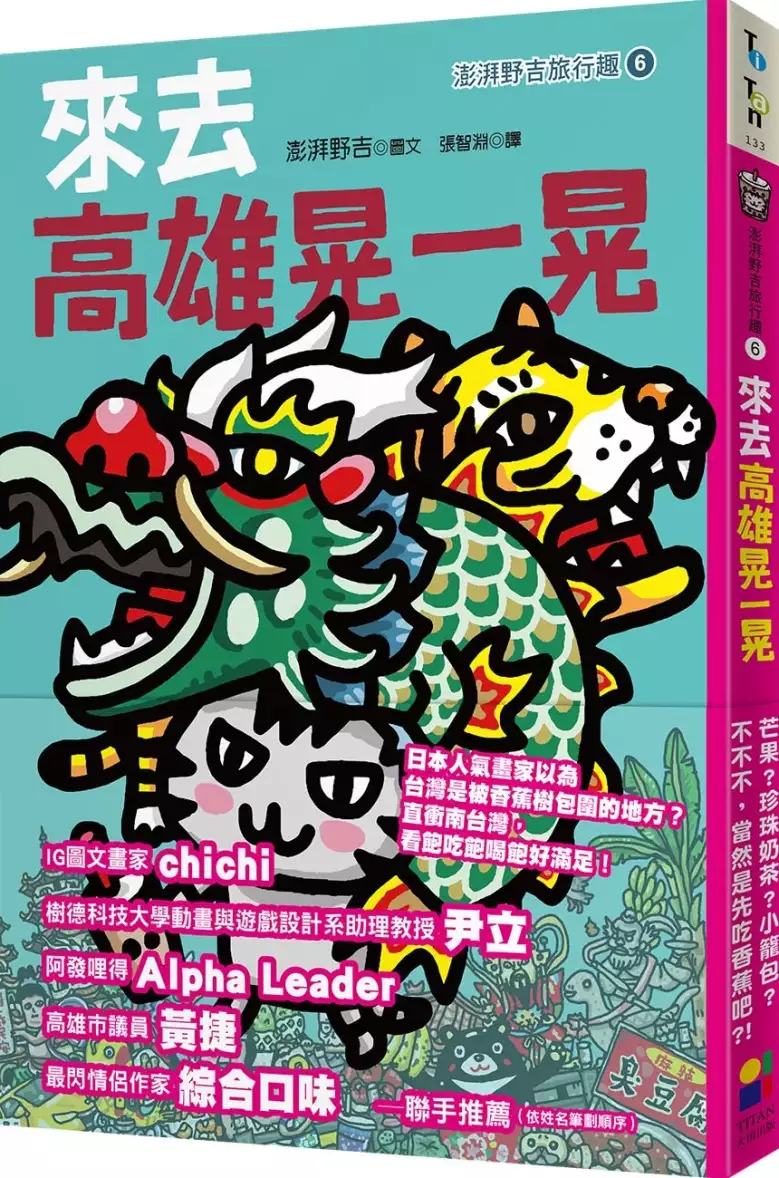

來去高雄晃一晃:澎湃野吉旅行趣6

為了解決日本宅男 的問題,作者澎湃野吉 這樣論述:

芒果?珍珠奶茶?小籠包? 不不不,當然是先吃香蕉吧?! 在台北車站購買便當,一口氣直奔高雄。 在夜市吃個不停,在蓮池潭走個不停, 搭乘渡輪,在旗津尋找海鮮,早上吃鹹粥……到處趴趴走。 小澎初次抵達台灣,居然靈感大爆發!! 好熱!!(明明是11月) 好多日本車?(這裡是哪裡?) 意外地沒有一堆香蕉(以為到處都有香蕉) 好多機車!(每個人都像是騎車高手) 處處見到許多奇怪的人物角色(似乎這裡的人都喜歡可愛的東西……) 出發前小澎覺得「台灣好可怕」?!聽說在捷運吃口香糖或喝水會被罰錢? 馬路上計程車到處奔放,讓他嚇得頭髮發白? 到底

是什麼東西?小澎的臉臭到扭曲? 還有香菜根本邪教!加上花生粉冰淇淋,氣味超強烈…… 首屈一指的「蓮池潭」竟要走進龍與虎的肚子裡? 旗津海產店,出現青蛙跟會說話的鸚鵡?高雄人為什麼那麼愛戴愛黑口罩啦? 日本宅男代表小澎來到高雄,每一個我們習以為常的地方,都變得不同凡響, 他眼中光怪陸離的呼喊,都是高雄人熱情海派的真性情, 事實證明只要走一趟高雄,就算只是晃一晃,也能驚奇+回味無窮, 宅男堅定默默大喊:下次要再來啦!謝謝!(小澎說中文~~) 本書特色 日本人氣畫家以為台灣是被香蕉樹包圍的地方? 直衝南台灣,看飽吃飽喝飽好滿足! ★ 看完讓你重

新愛上台灣,想馬上安排一趟高雄小旅行。 ★ 捧腹大笑,看到你意想不到的台灣景色。 ★ 套圈圈、夜市小吃、鹹粥、油條……台灣人的日常原來這麼幸福。 熱愛推薦(依姓名筆劃順序) 身為一個土生土長的高雄人,對於《來去高雄晃一晃》特別的期待, 再加上作者是日本人,讓我很好奇以日本人來觀光的視角,會如何分享高雄這個地方。 作者整趟旅遊過程皆由漫畫的方式呈現,也畫出了很多我們平時忽略的日常小細節, 覺得很有趣,看完這本書只想好好跟著作者認真玩一遍高雄。______IG圖文畫家chichi 2020年是原名「打狗」更名為「高雄」滿100年,因發音接近日本京都附近的高雄

山(Takao),後來才被改名為「高雄」,透過澎湃野吉到高雄旅遊的行程, 用逗趣、幽默的角度,還有插畫家獨特的視角,其實讓我這個高雄人對於熟悉的事物, 也產生顛覆的想像與趣味的大爆發,細膩的觀察轉化成漫畫式的詮釋表達,更是讓人捧腹大笑。______樹德科技大學動畫與遊戲設計系助理教授 尹立 對旅行沒興趣,卻首度來到台灣旅遊的日本人! 想像中的台灣 vs. 真實到訪的台灣,究竟有什麼不一樣呢? 我們習以為常的日常,原來在外國人眼中是這麼的不平常! 以詼諧輕鬆的口吻,豐富有趣的插畫,把我們拉進這趟高雄的奇幻旅程! 是本令人會心一笑的讀物!也讓我更期待著之後澎湃野吉的

每趟旅程呢!______阿發哩得 Alpha Leader 高雄正用你想像不到的速度變美。 這本書不只將美食美景盡收眼底,更寫出人情的溫度。 如果你還沒看過聽過吃過體驗過熱情美好的高雄, 透過澎湃野吉幽默的視角,舊雨新知都能對高雄有新鮮有趣的認識。 拿著這本藏寶圖一起來高雄挖寶吧!______高雄市議員 黃捷 沒想到能看到日本漫畫家到我們出生的故鄉「高雄」旅遊的漫畫書, 讓目前正待在日本的我們好懷念啊!在地人很容易不清楚哪些事物對外地人來說是新奇又有趣的,能透過澎湃野吉的「眼睛和手」再次發現故鄉的美和好玩的地方,真的很棒!______最閃情侶作家 綜合口味

日本宅男進入發燒排行的影片

【憲在還在爽?女優自肥企劃又來啦!希望拍完別退休 . . 】FT.明里紬

--------------------

【此影片製作中有些失誤請大家見諒 , 下一次我們會準備更完善】

--------------------

【本次抽獎活動 - 抽明里紬簽名拍立得】

【按讚!留言!就算參加摟 ! 怕抽不到fb也有機會喔】

【fb 連結 - https://reurl.cc/L0Xnvy 】

--------------------

【2018年退休女優 - 明日花綺羅 - https://youtu.be/fh2Kr8-zpNY 】

【2019年退休女優 - 園田美櫻 - https://youtu.be/36_IpO1g2po 】

--------------------

【安安邊緣子全新周邊商品購買連結 : https://reurl.cc/m9q9a7 】

--------------------

【趕緊加入官方LINE獲取最新消息 ID - @haley.aip】

【匿名信徵件中 - https://reurl.cc/rxy6Ab 】

--------------------

【阿民IG - haley_duu】【阿憲IG - aiplitsao】

【硯硯IG - yany0801】

---------------------

【麻姑師太 - https://youtu.be/NEO8RKtPeG4 】

【硯式女子 - 硯硯與麵茶 - https://youtu.be/cBQEEXBOg5w 】

【玩到自然醒遊戲頻道 - https://youtu.be/oJ4aTpCrLdA 】

【安安邊緣子TWITCH - https://goo.gl/LU2M7B 】

--------------------

#明里紬#問答#自爆

「ラ抜き言葉」についての一考察―コーパスにおける使用実態を中心に―

為了解決日本宅男 的問題,作者張雅鈞 這樣論述:

本研究使用日語語料庫來進行關於「ラ抜き言葉」的考察,並以日文學習者和日文母語者為對象來探討「ラ抜き言葉」的使用狀況。 至今為止關於「ラ抜き言葉」的使用、形成的理由等研究有眾多的討論,然而,根據日本文部科學省文化廳的「国語に関する世論調査」資料顯示日本國民對於「ラ抜き言葉」的使用習慣並非於所有動詞皆有此使用傾向,換言之,各個「ラ抜き言葉」的使用頻率皆不同,故本研究將以此為研究課題來深入考察「ラ抜き言葉」之使用頻率,以及高低頻率不同之下分別有哪些使用的特徵。最後希冀本研究能給予日語使用者在使用「ラ抜き言葉」時的一個參考,同時也期望能藉此更進一步提升日語使用者自身的溝通能力。 本論文總共分

為五章節,第一章主要論述本研究的動機、目的、研究的方法等,而第二章則為文獻回顧,關於「ラ抜き言葉」的使用分別整理了問卷調查的研究結果、語言學的觀點與教育的立場等。第三章與第四章使用語料庫來探討「ラ抜き言葉」的使用狀況,並分析其中使用情境、說話者與聽話者之關係等。最後一章則比較兩個不同的語料庫中「ラ抜き言葉」的相同處及相異處,並整理「ラ抜き言葉」的使用之特色。 期待本論文透過深入探討「ラ抜き言葉」後,能夠讓各位對於「ラ抜き言葉」有不同的見解與反思。

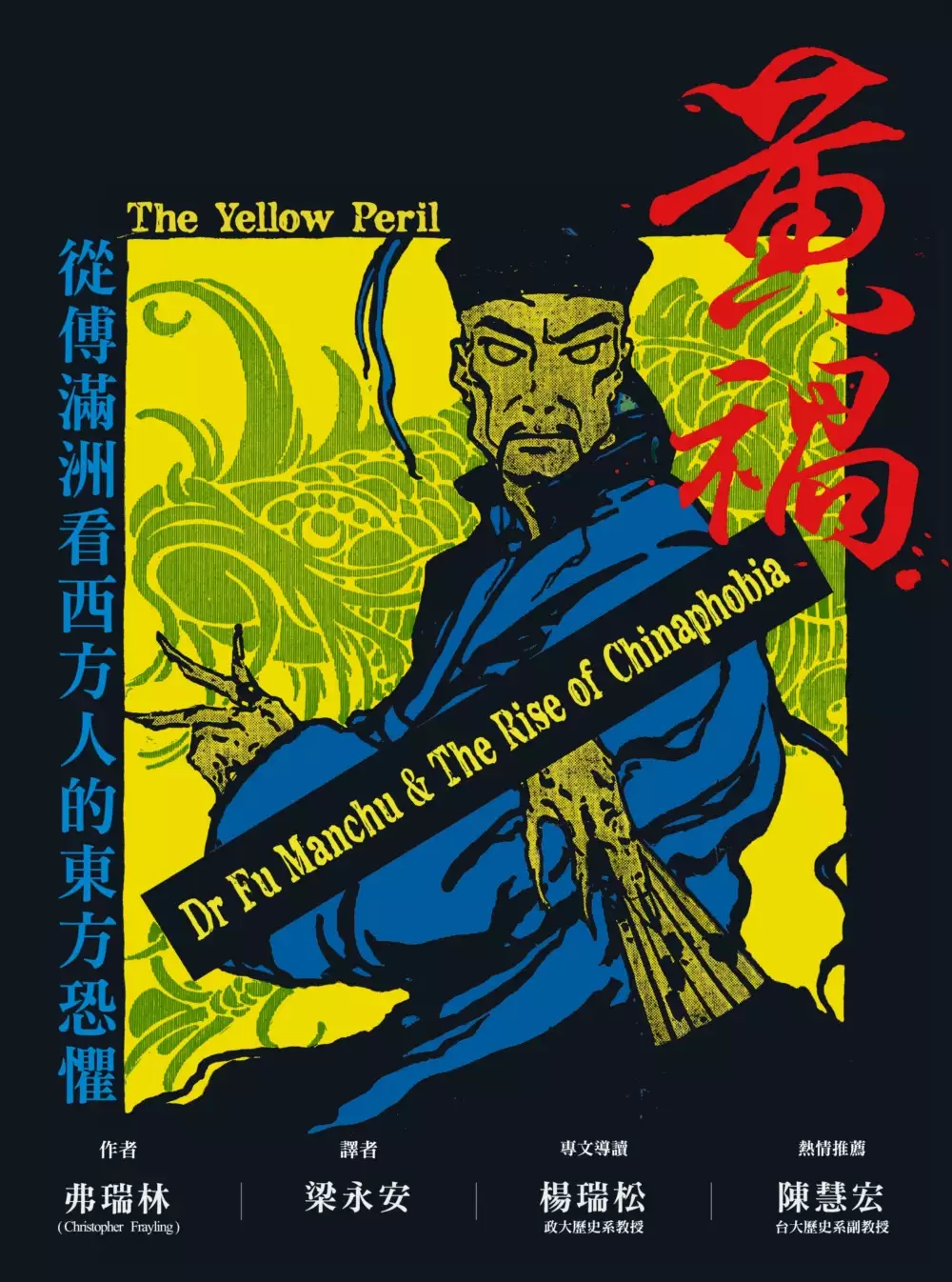

黃禍:從傅滿州看西方人的東方恐懼

為了解決日本宅男 的問題,作者弗瑞林 這樣論述:

從〇〇七、蝙蝠俠、神鬼奇航到鋼鐵人,都可以找到最典型的壞蛋:高瘦、禿頭、兩撇鬍子,看起來陰險猙獰,他是傅滿州,一個名聲響亮不下於福爾摩斯與德古拉爵士的經典角色,是百年來中國恐懼的代表,化身為一人的黃禍。●一場世紀末的「黃禍」 清末民初的中國正值一片混亂,內憂外患,饑荒連年,完全無法「禍害」任何人,但西方人卻偏偏在這個時候把中國人看成一種威脅,理由讓人百思不解。但更讓人不解的是,這個「黃禍」思想為什麼會那麼根深蒂固,乃至到了二十一世紀的今日,中國人的形象繼續受到扭曲,屢屢受到散播電腦病毒、製造空氣汙染和操縱匯率者的指控。●為社會問題尋找替罪羊 相映於黃禍思想,另一種概念在19世紀的英國蔓延。

中國城、鴉片窟變成一則流行神話:在狄更斯的筆下,鴉片館不是一個社交場所,而化身為罪惡的淵藪。這個形象影響深遠且深植人心,最終與各種對中國人的看法混合在一起:吃醋(不甘心於英國女人被中國男人娶走)、宗教恐懼(「面目可憎的神像」和「古怪」的出殯儀式)、飲食偏見(吃狗肉、貓肉和老鼠肉是不正常)和尋找替罪羊心理(為船員的大量失業、凌亂的街道和堆積如山的垃圾另找理由)。●自大眾娛樂誕生的傅滿州 20世紀初一個角色誕生了,他是個比起中國領導人,大多數的西方人更熟悉的人物:傅滿州。這個英國作家羅默筆下的反派角色,其高大的外型、狡詐聰明的特質,百年來被反覆重現:〇〇七系列的反派取材於傅滿州的不同特質,好萊塢

電影中需要的東方壞蛋屢屢是傅滿州的變形。羅默當年利用「黃禍」與「中國城」想像所創造的傅滿州形象,成為跨世紀偏見的代表人物,比起抽象概念,這個視覺化的形象更容易傳播久遠。●為長久以來的偏見驅魔? 直到今日,仍有分析中國威脅論的著作,宛如是現代版的「黃禍論」文本,彷彿百年前對中國人口數量、軍事力量、經濟發展的諸多恐懼從未遠離。本書從小說、舞台劇、電視影集、電影等大眾文化切入,從對中國人的異化想像討論到恐懼東方的擬人化。直到今日,我們在無數影視文化中看見的傅滿州正是「黃禍」概念的凝結化身,是中國恐懼的最佳代表,而本書便是希望為所有冠冕堂皇的論述和娛樂十足的通俗成見「驅魔」。◎國際好評弗瑞林這部作品

聰慧,充滿知性趣味,對西方的黃禍焦慮的分析鞭闢入裡。它也反映出作者對有潛在豐饒性的題材獨具慧眼。──《新政治家》(New Statesman)弗瑞林對愛德華時代的中國恐懼症及其各種文化顯現知識深厚。他寫的這部文化史既好看,又包含許多精彩插圖(包括古早的明信片、書籍封面、海報、電影劇照和漫畫)……弗瑞林把一段可恥的種族歧視歷史娓娓道來,又提醒我們,別以為同樣的心態已不復存在。──《衛報》(Guardian)涵蓋範圍之廣闊讓人動容,插圖豐富,弗瑞林講述的故事引人入勝。──《金融時報》(The Financial Times)對一個出奇長命得的現象的精彩探索,細節豐富有趣,處理的是一個對今日仍有重要

性的大課題。──芬比(Jonathan Fenby) 作者簡介弗瑞林Christopher Frayling是我們時代研究興趣最廣泛的文化史家,著作眾多(包括吸血鬼電影和義大利西部電影的研究),又曾為成功的電視紀錄片系列(題材涵蓋廣告、中世紀和圖坦卡門)撰稿和主持。除了是劍橋大學邱吉爾學院院士,他在一九九六至二OO九年之間任皇家藝術學院校長,至今仍是該校的文化史榮退教授 。他的其他公共職位包括英格蘭藝術委員會主席、設計委員會主席、維多利亞與阿爾伯特博物館受託人。譯者簡介梁永安台灣大學人類學學士、哲學碩士,目前為專業翻譯者,完成約近百本譯著,譯有《李維史陀:實驗室裡的詩人》、《老年之書》、《文

化與抵抗》、《帕德嫩之謎》等書。 導讀自序 緒論 日落 第一章 羅默與一位無雙的支那人 第二章 狄更斯和吐霧公主 第三章 在鐃鈸飛揚的店招下 第四章 「一點點娛樂……」第五章 化身為一人的黃禍 第六章 「世人必會再次聽到我的聲音」鳴謝 注釋 中英對照及索引 導讀「黃禍」:西方的恐懼與東方的英雄楊瑞松一、薩伊德的啟發與挑戰 本書作者弗瑞林以他和著名的文化研究學者薩伊德(Edward Said)在一九九五年的一場餐會對話作為本書的開場白。在當時餐敘中,他提及薩伊德的名著《東方主義》(Orientalism),認為它雖然充滿洞見但卻有兩個相關面相並未觸及:其一

是大眾傳播媒界在創造東方主義的偏見和刻板印象的過程中所扮演的角色;其次為中國個案的研究,亦即中國作為東方主義思維下的「他者」,並未包含在薩伊德以伊斯蘭文明為主之研究對象。 根據弗瑞林引述,薩伊德當時顯然同意作者關於上述兩個面向的指陳,薩伊德不僅分享了他本身在埃及和巴勒斯坦成長的經驗,談到一些有關本書主角傅滿洲的電影如何在他心目中留下深刻的負面刻板印象,同時也樂見有心人能夠就大眾傳播文化如何形塑西方人關於中國和中國人的過程來進行深入探討。由此觀之,從學術研究傳承的脈絡而言,本書可謂一方面是延續薩伊德對於近代西方思想文化如何以負面刻板形象來「他者化」非西方文明的後續研究,特別是補充《東方主義》一

書中幾乎沒有談及的中國面向;另一方面,從方法論角度而言,本書特別側重大眾傳播文化所扮演的角色,尤其是電影和小說對於現代關於異文化和外國人的形象的傳播建構,以及這些形象的公共影響力。 事實上,薩伊德本人對於大眾傳播文化的影響的研究也並未缺席。不曉得和上述一九九五年間和弗瑞林之間的對話有無關連,薩伊德在一九九七年所出版的《報導╱遮蔽伊斯蘭》(Covering Islam)即是此方面的代表作。該書的副標題 How the Media and the Experts Determine how We See the Rest of the World(媒體和專家如何決定我們看待我們以外的世界),明白

地展示他對於大眾傳媒形塑他者的批判態度。但是該書的主要例子,仍然是以伊斯蘭文明為主。從書中的封面設計為一位穿著阿拉伯服裝的持槍瞄準的人,同時反過來被一手持照相機的西方記者所瞄準,即可看出這本書的主旨。簡言之,這種解析掌握西方大眾傳媒之手的霸權論述,如何再現(represent)非西方的他者,從而強化西方對於非西方的偏見的主題,也正是本書的根本關懷。 另一項有趣的對比則是薩伊德和弗瑞林均提到了個人成長經驗和其著作的關係。薩伊德在《東方主義》一書中,坦言該書儘管有許多理性和學術性的探究分析,而且其中一大部分均得感恩自他所受到的西方近代學術思想傳統的啟蒙;但是在整個研究過程,他也從未忘卻在他自己成

長的經驗過程中,他是如何經常被以一個「東方人」來看待而遭受到不公平的對待。同樣地,弗瑞林在反省到他個人從事此項研究動機時,提及他自己兒時成長記憶過程中,一些有關中國人的負面刻板印象如何在生活學習過程中,經由大眾傳媒的影響而很「自然地」成為腦海中深刻的印象。弗瑞林因而有一段語重心長的表述:「所有這一切真的非常難以從腦袋拔除。不消說,我的學校裡沒有東亞或華裔學生,而作為旅遊目的地的中國也是遠在天邊。所以,印象變成了『規範』,連學校裡的老師也視之為理所當然。在一個層面上,我寫本書是為了驅魔。」 也正因為弗瑞林在此處所指出的「驅魔」作用,我們或許更可以理解何以這一本主要是探討分析二十世紀上半葉誕生的

小說虛構人物的著作,卻在第一章中花了許多篇幅聚焦於一九九七年的香港。弗瑞林顯然有意將近代的中英關係,特別是以香港從鴉片戰爭到一九九七的歷史發展,和他所要探討的西方人對於中國人的偏見的課題加以連結。很顯然地從弗瑞林看來,所謂「英國帝國主義」在現實中一百多年來在中國的發展,和近代西方對於東方人,尤其是中國人的偏見,兩者之間存有密不可分的關係。 從前述弗瑞林自謂的「驅魔」之著作意旨,不難看出弗瑞林懷抱著反省甚至有幾分懺悔之意來回顧大英帝國在近代擴張的歷史。而這樣的反省意圖也可謂是後殖民研究的一項特色。弗瑞林從一九九七年的香港「回歸」前後的公共論述,看到了包含召喚「傅滿洲」等有關中國人之負面意象評論

再度出現,同時也引述了許多中國人關於國恥和民族恥辱的論述。弗瑞林的用意似乎在於指出,種種的偏見並未隨著歷史而消逝,相對地,因為這些偏見所造成的歷史傷痛也依然是公共記憶的重要環節。比較令人遺憾的是,弗瑞林在此處大都以「中國人vs.西方人(英國人)」的框架來討論所謂文化之間的衝突和歷史記憶的衝突,此舉固然符合本書的主旨,但是就弗瑞林以一九九七年的香港政治命運轉折為焦點來看,香港或香港人在上述框架下卻可謂成了薩伊德《東方主義》一書中著名的卷頭語:They cannot represent themselves. They can only be represented.(他們無法再現自我。他們只能被

他人再現。)的最佳寫照。換言之,在這一場檢討反省西方人對中國人的偏見的論述分析中,香港成了失去話語權的角色。雖然本書發行於二○一四年,但是弗瑞林對於香港的描述,似乎停留在書中他在二○○七年左右的觀察:「回英國前我去了一趟香港探望朋友。中國企業在香港的活動看來比九七以前還多,把整個城市炒得火熱。很多人曾預言『一國兩制』行不通,說香港的繁榮將因回歸而萎縮,但預言顯然沒有成真。」這種似乎是審慎樂觀的香港前景描述,恐怕還有待歷史的檢驗。從另一角度而言,如果能夠超越僅僅將香港視為中國的國恥象徵,而能仔細檢視香港在一百多年來所累積東西文化混雜交滙的豐富歷史經驗,同時重新思考香港在一九九七之後和中國之間各種

政治和文化之間的爭議衝突現象,從而思考本書所要探討的跨文化之間彼此認知的課題,或許如此一來更能深化本書課題的探討。二、黃禍:作為歐洲人的「他者」 本書的斗大主標題「黃禍」(The Yellow Peril)一詞雖然相當醒目,但是對於不是相當熟悉近現代歷史的讀者而言,它的確切意涵可能不是很清楚。所幸弗瑞林的副標題可謂相對地明確,它明白指出本書的主旨乃是探討有關傅滿洲博士和「仇恨中國心態」興起的課題。弗瑞林之所以用黃禍的大標題來涵蓋傅滿洲等課題,其靈感或許是來自本書研究對象的傅滿洲系列小說中的一句原書作者對於傅滿洲的定位描述名言:「化身而為一人的黃禍」(The Yellow Peril inca

rnate in One Man)。事實上,本書的第五章即是引用這句話作為該章標題。 誠如弗瑞林所言,本書既然是本「驅魔」之作,是要將深入人心的一些成為理所當然的意象,重新檢視其如何被創造和流傳的過程,因而弗瑞林在本書的主要篇章中花了許多心力來探究傅滿洲的前世今生,尤其是其小說角色創造者羅默(Sax Rohmer)思維的歷史文化背景。他探索了傅滿洲博士的起源,解析十九世紀文學和淺俗東方主義(pop-orientalism)的文化背景,並分析「鴉片窟」(opium den)的觀念如何被建構和中國城形象被應用在小說上。此外,他認為維多利亞和愛德華時代的歌舞雜耍劇院、大眾週報和淺俗文學對於羅默(傅

滿洲角色的創造者)有相當程度的影響,提供了大眾意識中黃禍焦慮的靈感。最後,弗瑞林針對小說的經典文句加以仔細分析,並且解析電影改編版的角色情節的種族偏見和歧視的大眾影響力。種種這些探討即是要回答弗瑞林自己所提出幾項重要主題:「黃禍思想何所來自?它們又是怎麼被蒸餾成為單一個虛構角色(傅滿洲)?為什麼黃禍情結那麼有韌性,能歷時一百五十年而不衰?自它第一次被構想出來以後,黃禍觀念的意義發生過哪些變化,有過哪些舊瓶裝新酒?」 從文化史的解析角度而言,弗瑞林可謂扮演偵探的角色,不僅將小說和電影文本加以分析,同時也考察了小說創造者的思想文化背景,包含了十九紀以來種種對中國和中國城的想像論述。弗瑞林在這些探

索過程中,也彷彿是一位時空旅遊的嚮導員,帶領本書的讀者探究傅滿洲的前世今生,重新見證這位虛構人物誕生的場景以及它如何藉由小說和電影角色成為黃禍的化身。 就戲劇效果而言,不論是原系列小說或是本書,運用這種將小說主人翁和一個令人聳動的符號(黃禍)相結合的手法,的確可以達到吸引讀者的作用。而本書也的確對兩者的關連性有相當細緻的分析。可是如此一來,或許讀者在不知不覺中,會誤以為黃禍的主要意涵即是和傅滿洲相關,尤其是從本書的標題得來的印象所致,因而忽略了黃禍在近現代歷史上的複雜意義和多元樣性。 所幸本書在內文中對於黃禍意涵的複雜性也有提及。例如在本書的卷頭語所引用的《韋氏新國際詞典》對黃禍的注解,即

提到了大量東方勞工湧入西方的情形。此外,在第五章中,弗瑞林在介紹十九世紀末以來關於黃色人種的各類歧視偏見論述時,對於有關黃禍的意涵有以下的簡要說明:「這種威脅被認為有四方面。首先是軍事威脅:如果為數龐大的中國人變成一股戰力,那中國會在世界上舉足輕重將是遲早的事。這不是不可能的,因為日本就曾出乎所有人意料,先後打敗中國和俄國而成為強權;另外,「拳匪」亦曾對現代武器表現出無所畏懼。其次是經濟威脅:如果中國人吸收了現代工業和資本主義,他們的產品必然會淹沒世界,而外國商人在中國的主宰地位亦將很快消失。第三是中國移民或說中國「群氓」的威脅:「中國城」的道德敗壞是眾所周知。最後是人種威脅:「白人的人種純度

有可能因為通婚而受到汙染。這四方面的威脅全濃縮在順口好記的『黃禍』一詞。」換言之,從弗瑞林提及的這些例證即可看出,黃禍意涵有其相當複雜的歷史面向,而所謂黃禍威脅論的興起和十九世紀末以降全球政經文化的歷史背景密切相關,牽涉到當時西方的公共論述對於西方霸權可能遭受到來自亞洲的挑戰和威脅的各種想像和論述。 弗瑞林以上的相關說明也點出了所謂黃禍恐慌的一項重要基本因素:為數龐大的中國人口。針對這一項因素,英國史家 Kiernan 在分析「黃禍」觀念的興起時,則提出了一項耐人尋味的看法。儘管 Kiernan 認為黃禍觀念的形成,可謂東西方在混亂交會認知下的後果。然而他在結論中,卻將此種心理恐懼的根源,追

溯至人類文明開始意識到人口成長,將會導致禍害的危機意識之投射反應。他基於一種近似「人口論」論述邏輯的危機意識,因而對此種「黃禍」危機意識有了一種「同情的了解」,他認為「一種有益的本能提醒人類過度繁殖的禍害。中國人太多了,英格蘭也將人口過剩。不管形式看來如何荒誕,『黃禍』觀念是人類文明在面對人類過度繁殖的夢魘時,退縮表現的某種起始點。人類的多產已成為文明最大的禍害,不僅在經濟面上而且更在心理層面上」。Kiernan 同時也特別提醒他的讀者要留意近代歐洲的政治文化情境:「歐洲人發源自小城市與民族國家,對令人暈眩的數量特別敏感。對他們來說,亞洲代表的就是數量驚人;歐洲只能以較優勢的技術與之對抗。」

由此觀之,如果說造成黃禍威脅的心理恐慌的最顯著原因應是一種對於「巨大人口數量」的恐懼,那麼以狡猾奸詐的傅滿洲博士作為黃禍的具體展現,雖然可以說是小說家發揮了想像創意,挪用了此符號且利用了它所表的一種恐懼意涵,但也因而將原先主要是對於「量」的恐懼轉化為對於單一個人之「質」的畏懼。這種轉換或許有助於吸引大眾讀者沉醉於書中戲劇性角色彼此之間各種爾虞我詐的鬥爭鬥智的情節,但卻不免使本書主人翁傅滿洲所代表之「黃禍」的意義和原先歷史上的重要意涵之間產生相當大的落差。 此外,也因為本書是以一位神祕傳奇中國人物傅滿洲為主的分析作品,所以另外一個歷史上「黃禍」的重要意涵也因而較少被提及:日本。事實上,從十九

世紀末的甲午戰爭後,新興的日本即已被視為是來自亞洲的新軍事霸權,特別是二十世紀初的日俄戰爭的結果更是促成大量以日本作為黃禍的主要代表的想像和論述。日本本身,或是以日本為首的中日聯盟力量,經常被描繪成一種將對西方白種人文明構成巨大挑戰力量的「黃禍」。過往的中文著作關於在西方論述中,日本也是作為「黃禍」的另一要角的分析並不多見。對此課題有興趣的讀者不妨參閱日本學者飯倉章所著的《黃禍論と日本人》。該書所提供的對各類型的以日本作為黃禍主題的諷刺漫畫之分析,也可呼應本書所強調的大眾文化傳播效應如何型塑一般大眾的心態,特別是對於一知半解的異文化和族群的想像和認知。三、黃禍在近代中國 本書的主旨是針對西方

文化圈所創造出來的「他者」形象對西方人本身的影響之探討。職是之故,無論是廣義的「黃禍」意象或是傅滿洲角色對於中國的影響並非是本書探討的重點。然而,如果對於此一歷史面向稍作理解,或許也能對於本書的文化傳播的跨文化現象有另一種體會。 從十九世紀末開始,尤其在甲午戰爭之後,晚清改革思想關於種族的論述,充斥著以白種人為優秀人種的標竿,但同時又強調唯有黃種人能和白種人並駕齊驅的論述。傳統中國華夷之分的天朝中心觀,逐漸地為優勝劣敗的人種生存競爭世界觀所取代。在這樣的新世界觀主導之下,晚清的新思維,主要關注在如何證明黃種人的優越性,而非正式檢討西方以膚色為區別標準之種族論述中,存有本質論性質的謬誤,或是駁

斥其所包含對有色人種的歧視偏見。這樣的心態,在康有為對「大同之世」的理想世界描述中,可謂表露無遺:「故至大同之世,只有白種、黃種之存,其黑人、棕種殆皆掃地盡矣。惟印度人略有存者,亦多遷之四方,而稍變其種色」;「白人黃人才能、形狀相去不遠,可以平等。其黑人之形狀也,鐵面銀牙,斜頷若豬,直視若牛,滿胸長毛,手足深黑,蠢若羊豕,望之生畏。」如此直截了當地將黑人「非人化」式(不管是外貌或是智性)的描述,和西方白人優越論者將有色人種「野蠻化」的論述相比照,可謂有過之而無不及。 對於晚清的改革思想而言,上述世界觀的重要功能,無非是要強化唯有黃人能和白人平分秋色的論斷。但是,如此「色彩鮮明」的黃種意識和黃

白對抗的觀念框架,能夠在晚清迅速成為改革思維之重要支柱的原因,除了上述西方思想中,受到種族觀念和社會達爾文主義影響的「外來因素」之外,晚清的國族想像中,所謂「黃帝為共同始祖」的建構想像,也具有推波助瀾和相輔相成的作用。簡言之,在「黃種人」認同意識的框架下,晚清以降思想界競逐詮釋「想像的共同體」的種種特徵,成為一種「種族化」的國族論述。職是之故,來自西方的「黃禍」,正是在晚清強烈的「黃種人」意識所逐漸滋長的文化環境中,「侵入」了近代中國的思想界,在此異於歐洲思想文化脈絡的思維環境中獲得了它的另一種「identity」,反而成為具有正面性意涵的符號。 無論是改革派的梁啟超或是革命派的鄒容,都運用

了「黃禍」來強調「我族」具有令人生畏的強大力量來激勵人心。例如梁啟超在其詩作〈出軍歌四章〉即有「一輪紅日東方湧,約我黃人捧。感生帝降天神種。」、「全球看我黃種黃,張張張!」、「黑鬼紅番遭白墮,白也憂黃禍。黃禍者誰亞洲我,我我我!」等稱頌黃種人和黃禍的詩句。而鄒容則在其流傳甚廣的《革命軍》一書中,以「爾有黃禍之先兆,爾有種族之勢力」的話語,大聲疾呼漢族應發揮種族之潛力,完成反滿建國的使命。 若上述這些英雄化的「黃禍」形象,還不夠具體,那麼在一九○三年間出版發行的宣揚革命之小說《自由結婚》,可謂是西方來的「黃禍」,在近代中國變身為「英雄」最具戲劇性之呈現。這部小說以回顧一個名為「愛國」的強國的歷

史發展為主軸(事實上,「愛國」即是作者心目中百年之後的中國)。而「愛國」之所以能成為強國,正在於「愛國」的歷史中,出現了一位革命英雄,其大名就叫做黃禍。黃禍,這一位愛國將軍之子,從小立志要為父報仇並洗刷國恥。這篇小說正是以黃禍,這位充滿愛國熱情的革命志士,如何冒險犯難,以斬除上述三類邪惡的「他者」(實際上的指涉為:滿清政權、外國勢力、同清政府合作之漢人)為己志,而展開的故事。如果鄒容所宣揚的「爾有黃禍之先兆」,還只是一種略帶模糊,具有神話意味的感性訴求,在《自由結婚》中時空倒敘的敘述架構下,黃禍已成為有血有肉,具體形象的革命英雄人物。 行文至此,相信眼尖的讀者應該已赫然發現,原來早在傅滿洲誕

生於西方文化界的十年前,另一位也可謂是「化身而為一人的黃禍」的小說角色就已經出現在晚清的小說界。更有甚者,這位在較早於晚清出現的黃禍化身,還真是坐不改名,行不改姓的道道地地黃禍。雖然東西兩位化身都具有令人生畏的力量,然而,相較於傅滿洲乃是代表著集智慧和陰險於一身的「黃色威脅」,雖然源自東方,卻潛藏於西方社會且幾乎無所不在,企圖摧毀西方現有勢力而建立一個新的「黃色帝國」之大陰謀家形象,晚清小說家所創造出來的黃禍,則是一位愛國民族英雄,一心一意為國除奸之正義英勇的象徵。 我相信無論本書的作者弗瑞林或是傅滿洲的創造者羅默,對於上述晚清時期所再現的正面英雄化黃禍形象,應該會感到無比的訝異和迷惑。可是

如果我們能意識到跨語際和跨文化的思想文化傳播過程中,往往出現各種意想不到再詮釋和再創造的情況,則上述兩種黃禍化身的有趣對比或許就不足為奇了(近年來許多日本宅男用萌少女形象具體化所謂「日本鬼子」符號,即是另一有趣例證)。事實上,如果我們轉換一下較為輕鬆的心情,單就大眾文化的娛樂效果來考慮,意識到大眾小說或電影往往企圖以虛幻誇大手法,光怪陸離的情節來吸引讀者觀眾的性質,那麼在現今全球形形色色文化交互混雜的情境下,假以時日或許也不無可能出現一部由東西雙方的黃禍化身大對決的小說或電影;更何況單單以傅滿洲這樣充滿濃濃「滿洲味」的名字,恐怕就足以惹惱另一位以反滿革命為畢生職志的黃禍英雄,從而展開一場另類的

「正義vs.邪惡」的奇幻大鬥法! 至於歷史上黃禍原先複雜的意涵,不妨就留給歷史家們去操心吧!二○一七年十月本文作者楊瑞松為國立政治大學文學院副院長、歷史系特聘教授兼系主任、洛杉磯加州大學歷史學博士。 緒論 日落這一天給人的感覺就像大英帝國的最後一天,時距維多利亞女王登基鑽禧誌慶剛好一百年(日期也只差一個星期)。我說的是一九九七年六月三十日。是日四點三十五分,在直轄殖民地香港的新古典主義風格港督府內,總督彭頓一身藍色西裝,站在面向維多利亞港的前草坪一個小台座,目視米字旗從花崗岩門廊降下。中國是在一八四二年為砲口所迫割讓貧瘠的香港島,在一八六○年割讓九龍半島,然後又在一八九八年經過談判把新界

租借給英國。彭頓在任五年,這位末代港督(第二十八任)是政治家而非外交家或中國通,所以他的任命當初受到頑固漢學家和老派殖民主義者激烈反對。反觀香港第一任總督(一八四一年一月二十六日自封)卻是個艦隊司令。當彭頓一九九二年七月宣誓就職時,被委以的重任是確保香港主權平穩過渡,務使中英雙方不失尊嚴。時任外交大臣的赫德說過:「這是我們帝國故事的最後一章……不應該讓它以襤褸的方式結束。」隨著米字旗在那個六月天下午降下,號角吹起了〈最後崗位〉。副官把(摺好和放在寶藍色墊枕上的)旗交給港督時,皇家香港警察樂隊在毛毛細雨中奏起〈天佑女王〉,繼而是慢板的〈友誼地久天長〉。官方座駕勞斯萊斯骨董車載著彭頓穿過大鐵柵門,

前往濱海空地參加黃昏告別遊行典禮。自此,港督府不再是女王陛下代表的家,這還是一八五四年以來頭一遭:自第四任港督寶靈爵士以還,歷任港督都是以港督府為官邸。寶靈懂多種語言,其中一項成就是點燃第二次鴉片戰爭(一八五六-六○)。

菁寮地區職人經濟發展研究

為了解決日本宅男 的問題,作者陳憶梅 這樣論述:

偏鄉菁寮於2005年《無米樂》、2018年「第一屆金牌農村競賽」銅獎、2019年《俗女養成記》,獲得社會的關注,除了影視作品助力外,更少不了菁寮「頂真」職人們的努力。菁寮將當地歷史與職人工藝轉化之歷程,對於臺灣各地偏鄉城鎮,十分具有研究價值。菁寮自清中葉起因驛站之便,當地職人工藝不斷發展,成為鄰近鄉鎮的商業中心。直至1943年後壁火車站重啟後,行政機關遷移,菁寮地緣優勢不再,職人工藝也逐漸沒落,待菁寮居民進行社區營造後,此地職人工藝方重新躍上世界舞台。本研究立意找出菁寮職人經濟發展原因與特色,並了解菁寮與當地職人間的關係,首先透過文獻,探究職人的定義與形成脈絡,比較不同地區的職人經濟發展樣

貌,藉此找出職人經濟發展要素。其次以田野調查法與深度訪談法找出菁寮職人經濟形成原因、歷程與特色,並探究職人與社區間的關係。而後透過訪談內容與文獻相互比對,最終導出研究結果與省思,希冀為菁寮職人的努力留下紀錄。 本文研究結果包括:菁寮經濟發展符合臺灣經濟發展狀況,如臺灣時代縮影,亦反映臺灣社區再造運動與職人經濟發展進程;菁寮職人在本業之餘,亦協助菁寮的社區再造,與菁寮發展相互依存。菁寮職人透過社區導覽進行串聯與合作,使行程更加豐富。最後,菁寮居民把握觀光熱潮發展職人經濟,將職人工藝作為推動當地文化觀光的利器。

日本宅男的網路口碑排行榜

-

#1.日本宅男十年花200萬,滿屋手辦如同博物館!宅男:還要持續買

在二次元圈里呆久了,我們也就自然而然會看到許許多多獵奇的事情。 比方說上年年中在圈內引起轟動的「日本某男子與初音未來舉辦婚禮」的事件就可沒少 ... 於 ek21.com -

#2.日本宅男過於「噁心」,連偶像都被勸退,直言生理上無法接受

導讀:有關於「宅男」這個詞我相信大家都聽過,褒貶因人而異,一般來說是指長期足不出戶的人。但在二次元文化中,通常被代表禦宅族,這個詞語在二次元 ... 於 www.bignews365.com -

#3.踏進門一看他的遺體竟被「6噸重的色色書」壓著! - boMb01

日本 50歲宅男死了6個月才被發現,踏進門一看他的遺體竟被「6噸重的色色書」壓著! 2017年03月06日. 近年來,日本也發生越來越多「獨居人士慘死家中」的悲劇,他們當中 ... 於 www.bomb01.com -

#4.日本宅男到底得罪誰了?為什麽他們做得事情總會遭到網友 ...

不過由於御宅族中有男有女的原因,所以最後逐漸演變成了宅男宅女這樣的稱呼。雖然本質上兩者的稱呼是一樣的,可是在日本的宅男們好像是得罪了什麼人 ... 於 anime01kingdom.com -

#5.宅文化变样?逐渐失去魅力的日本“宅男天堂”秋叶原

电器之街”、“宅男天堂”,这是东京秋叶原曾经的头衔。如今秋叶原已经成为外国游客的聚集地,而日本宅男的身影却越来越少。为什么会出现这样的变化? 於 517japan.com -

#6.日本宅男教你拍出閃死人不償命的激吻照 - 蘋果日報

日本宅男 教你拍出閃死人不償命的激吻照. 更新時間: 2014/02/14 10:37 ... 情人節到了,看著朋友在臉書上拼命「放閃」,宅男宅女好悶啊!沒關係,只要看著以下步驟指南 ... 於 tw.appledaily.com -

#7.【跨次元婚姻】日本宅男與初音因一件事哭別虛擬愛妻留下遺言 ...

日本 一名37歲宅男近藤顯彥,在2018年與「二次元」虛擬偶像初音未來舉行婚禮一舉成名,更不時在社交媒體大曬「夫妻恩愛」。沒想到,夫妻倆結婚不到兩年 ... 於 topick.hket.com -

#8.【閒聊】場外人和日本宅男是同一類人嗎 - 巴哈姆特

【閒聊】場外人和日本宅男是同一類人嗎. kusolokyi (琳琳) #1 2021-11-05 12:09:11. 如題. 2. -. 收藏 回覆本篇檢舉. 西行寺幽幽子: 11-05 12:12. 於 forum.gamer.com.tw -

#9.飆速宅男=弱虫ペダル-日本偶像劇場

飆速宅男-電影- 一位熱愛動漫、遊戲、扭蛋的高中生小野田坂道,從騎淑女車因某契機加入自行車競技部,在朋友幫助下發揮自行車選手的才能, ... 於 dorama.info -

#10.东京秋叶原:日本宅男文化的中心 - Itinari.com

一些日本人认为宅男是一个呆呆的男人,穿着格子衬衫,喜欢动漫,偶像或电脑游戏,却不喜欢娱乐或社交。根据字典的定义,御宅族具有迷恋某一特定领域且社交 ... 於 www.itinari.com -

#11.女性路人受訪說《最討厭宅男了》引發宅宅暴動痛罵醜女……

女生們覺得「不受歡迎的男生」有什麼特徵呢?自以為是、邋遢或是……一個宅宅!?日本有位女性路人被問及這個問題就以「宅男」回答,結果 ... 於 news.gamme.com.tw -

#12.【文化】中国宅男和日本宅男是不一样的

再有,日本的御宅族哪怕是颓废派的“偶它酷”,他们对自己痴迷的事物之精通也是令人不得不竖大拇指的。而我们的宅男宅女们充其量也就是窝在家里多看了几部 ... 於 www.sohu.com -

#13.【宅流言破解】日本真的有宅男被少女萌死? - 阿唯

早幾天在fb見到一單在宅界被瘋傳的新聞,嚇了一跳。. “【宅流言破解】日本真的有宅男被少女萌死?” is published by 阿唯. 於 veryotaku.medium.com -

#14.他是真正的“躺平之神”!日本宅男失業3年0開銷生活,引網友羨慕

日本宅男 可算得上是神奇的物種,他們對當今的潮流文化絲毫不感興趣,交際圈與正常人隔絕,躲在自己的世界裡,有時還會做一些常人難以理解的事。 於 01abandon.com -

#15.日本宅男的房间_ 搜索结果

点击查看更多相关视频、番剧、影视、直播、专栏、话题、用户等内容;你感兴趣的视频都在B站,bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围 ... 於 search.bilibili.com -

#16.日本動漫到底是被誰毀掉的?宮崎駿:是日本宅男- 動漫板 - Dcard

宮崎駿:是日本宅男“現在的日本動畫產業已經走向沒落,因為它完全成為了宅男的專屬”——宮崎駿現代日本動畫的工業體系相當完善,同時也變成十分機械和功利。 於 www.dcard.tw -

#17.日本“宅男宅女”只有54万了?真相在这里-陈洋 - 观察者

辽宁大学日本研究中心客座研究员. 近日,国内媒体广泛报道了日本内阁府关注“宅男宅女”的新闻,称有54万多人云云。但日本人口不少,“宅文化”又这么 ... 於 www.guancha.cn -

#18.日本宅男能有多宅? - 小熊問答

就在最近,地域同樣就在日本這一島國之上,一位早已結婚的宅男小哥卻遭受到了人生成長一來最為慘痛的一次災難——-其妻子將他收藏多年的二次元物品全都 ... 於 bearask.com -

#19.[社會] 戀愛新寵日本宅男其實很搶手! - 欣傳媒

台灣、日本宅男大不同!宅男(Otaku)一詞源於日文「御宅」,原本的意義指「精通漫畫、動畫、電腦遊戲,對該文化十分詳細及著迷的一群人」,由於對某 ... 於 www.xinmedia.com -

#20.日本宅男宅女婚後房間曝光,網友個個酸成檸檬精,羡慕嫉妒恨!

一般大眾所說的「宅男」主要指長期足不出戶的人,也就是我們通常說的家裡蹲。而在日本,宅男所代表的更多的是禦宅族,指那些熱衷於動畫、漫畫以及遊戲 ... 於 www.familyethic.com -

#21.日本女星因「宅男粉絲太噁」宣布退團!自揭表演風格骯髒

日本 地下偶像團體Planck Stars(プランクスターズ)成員田中彩羽(暫譯,田中いろは)宣布退團,有網友翻出她以前曾表示因「覺得宅男粉絲很噁心」想 ... 於 dailyview.tw -

#22.日本宅男宅女已超10万成为严重的社会问题 - 新闻频道

主人,您回来了?"一袭法国女仆装扮的咖啡馆服务员打招呼的时候,你心里一定明白,这是"欢迎光临"的意思。只不过,对越来越多的日本"宅男宅女"而言, ... 於 news.cctv.com -

#23.博客來-三國志男—一個日本宅男的三國遺址之旅

書名:三國志男—一個日本宅男的三國遺址之旅,語言:簡體中文,ISBN:9787552000832,出版社:上海社會科學院出版社,作者:(日)佐久良剛,出版日期:2012/07/01, ... 於 www.books.com.tw -

#24.台灣鐵娘子與日本宅男的結婚日記。 :: 痞客邦::

一個愛吃又愛做料理的台灣女生,異國婚姻的生活記錄分享。 於 wayherway.pixnet.net -

#25.換駕照被當成別人!日本宅男大變身花美男模樣讓人吃驚

醜女翻身不稀奇,宅男變身花美男才令人跌破眼鏡!日本網友ニキ(以下音譯為尼姬)原是一名身材略胖的宅男,因為喜歡動漫的緣故,進而踏入Cosplay的 ... 於 udn.com -

#26.[問卦] 日本宅男為何那麼瘋狂- 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

標題[問卦] 日本宅男為何那麼瘋狂. 時間Fri Sep 24 16:30:24 2021. 我剛看only my railgun的演唱會,完全被日本宅男的瘋狂震驚到了。 全場螢光棒加吶喊聲真他媽屌, ... 於 www.ptt.cc -

#27.【動漫宅男】日本女生高興地說幸好你是德國人! | 【鬥士工作室】

【動漫宅男】日本女生高興地說幸好你是德國人! 真的嗎? Creator?limonxlimon Subscribe & Like the creator: https://bit.ly/3gbikoA (All rights ... 於 www.fighterstudiohk.com -

#28.日本宅男收藏癖驚人,流浪漢住紙箱里堅持讀書,年輕人變態整容

在日本,他們被稱之為「御宅族」,後來台灣同胞又總結為「宅男」、「宅女」,很快,台灣偶像劇就把這個名詞教給了我們身邊的年輕人。 於 www.ifuun.com -

#29.這麼可愛一定是男生!日本宅男16→20歲進化史

日本宅男 16→20歲進化史. 歲月是把刀,人們在成長過程中或多或少都會經歷樣貌變化。最近有位小子-夏野きゅーり分享了的進化史: 第一張照片,記錄了16歲參加《Love ... 於 ck101.net -

#30.日本宅男大改造!經過打扮後變超帥! | the ABCs of Fashion

在故事中本來是扮演宅男的山田孝之,經過一輪改造之後,立即變成一個超級大帥哥, ... 日本時尚網站http://unfashion.jp/最近發佈了一個新專題, ... 於 men.fanpiece.com -

#31.日本宅男沒人權,獻血遭受歧視發言:不想輸入噁心動漫宅的血

日本 動漫風靡全球,已經形成產業並為經濟發展作出了巨大貢獻。這其中產生了一個族群,叫做「御宅族」,這裡有宅男宅女,由於日本的男主外女主女的傳統 ... 於 read01.com -

#32.日本宅男27年未出家门:不玩游戏也没手机电脑

日本宅男 27年未出家门:不玩游戏也没手机电脑,一般大众所说的“宅男”主要指长期足不出户的人,即“家里蹲”。事实上在日语中“宅男”被称为“御宅族(o. 於 news.17173.com -

#33.為什麼日本宅男非常多有幾百萬?而且日本男的都長得很醜 ...

1樓:中立君. 1.因為日本二戰後國內飽受戰爭之苦,於是人們就將動漫作為獲得慰藉的方式回. ,這使得動漫答得以在日本發展。而這又促進了日本御宅族的 ... 於 www.diklearn.com -

#34.日本宅男手游氪金640萬!只為受到關注,日本阿宅竟如此卑 ...

近日,日本某網站採訪了幾位資深二次元宅男,詢問了他們為什麼要在二次元手遊上花費如此多的金錢。大部分宅男表示現實中沒有朋友,不如把錢花在二次元 ... 於 hotnews19.com -

#35.日本宅男已經不再喜歡秋葉原了嗎? - 人人焦點

「電器之街」、「宅男天堂」,這是東京秋葉原曾經的頭銜。如今秋葉原已經成爲外國遊客的聚集地,而日本宅男的身影卻越來越少。 於 ppfocus.com -

#36.日本宅男手遊氪金640萬!只為受到關注,日本阿宅竟如此卑微?

近日,日本某網站採訪了幾位資深二次元宅男,詢問了他們為什麼要在二次元手游上花費如此多的金錢。大部分宅男表示現實中沒有朋友,不如把錢花在二次元 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#37.女偶像「宅男太噁」宣布退團揭地上滿是死魚潤滑液地獄畫面

日本 地下女子偶像團體「プランクスターズ(Planck Stars)」中的成員田中いろは,日前在社群網站宣布退團,而她的理由更是引發網友兩極評論, ... 於 www.chinatimes.com -

#38.日本最強宅男!公開驚人住宅, 100% 電玩動漫天堂[多圖] - C6UP

說起日本宅男大家都會想像長留家中不外出,整天對住電腦和動漫角色figure 的大叔。他們的住宅大多不太見得人... 於 c6up.com -

#39.現代結界師出沒!日本宅男竟創「完美防禦」 - 東森新聞

而一名來自日本的網路部落客AruFa,竟然使用「A4透明資料夾」創造出了現實版的結界,實在是太狂了啊! 現代結界師出沒!日本宅男竟創「完美防禦」 於 news.ebc.net.tw -

#40.御宅族- 维基百科,自由的百科全书

2004年轟動日本的網路故事《電車男》塑造了一個日本社會中認為的宅男形象:不重外表、沒女性緣、不敢與女性交談、對電腦在行、對次文化在行、會收集各式各樣的模型。隨著 ... 於 zh.wikipedia.org -

#41.日本肥宅男化身美少年靠瘦身化妝無整容一樣變男神 - UTravel

這位日本男Cosplayer經常扮演女角,相當可愛,不過最振奮人心的是,他本來是個外貌不討好的宅男,單憑化妝減肥成功變成美男子。 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#42.【邪淫,手淫危害】日本宅男,國人需警醒。 - 戒為良藥

日本宅男 ,面容萎靡,眼神虛無,明顯打多了的表現,而日本自從性解放到現在所遭遇的惡果是,經濟持續下滑。一個曾經震懾世界的民族就此頹廢了。 於 quitisgoodmed15.pixnet.net -

#43.日本“宅男扭蛋機”扭出少女親筆情信,玩家見到寫信人真身秒 ...

日本 有間扭蛋店提供聲稱“少女的親筆情信”扭蛋,當一眾宅男為之興奮的時候,寫這些情信的人現身了,到底這人是何許人物? 於 www.gushiciku.cn -

#44.日本動漫之街,"宅男文化"的發源地,「秋葉原」

日本 動漫之街,"宅男文化"的發源地,「秋葉原」 ... 大約在20年前,「秋葉原」是銷售各類電子元件的零售店和銷售大型家電的商店集中的電器街。說起來,「 ... 於 www.gltjp.com -

#45.日本宅男爸爸房間公開擔心孩子覺得丟臉,獲暖心回答 - COOL ...

而近日一位日本宅男爸爸的房間被兒子公開引起了廣大討論。 息子が私のTwitterやInstagramのアカウントを友達に教えるので私『お前はお父さんがオタク ... 於 www.cool-style.com.tw -

#46.太溫柔也是錯?日本宅男總結阿宅不受妹子歡迎的理由引熱議

沉迷於二次元的宅男往往總是會被認為沒有妹子緣,交不到女朋友, ... 近日,一位推特賬號為「@kiha401740」的日本宅男就總結了八條御宅男不受歡迎的. 於 zi.media -

#47.“39岁日本宅男失业3年自称0元生活”上热搜,这是真正的躺平之王

在了解了日本宅男的一些日常行为后,我们也不难理解为什么他们的社会地位会如此低下,以至于会有人就算过着“失业3年0开销的生活”还要被日本网友骂的事。 於 baike.baidu.com -

#48.日本宅男7年不出门不洗澡,三餐都靠父母“投喂”

说到日本特产,除了数码产品、动漫游戏外,恐怕就是宅男宅女了。近日,一位日本宅男再次刷新网友三观,令人叹为观止。据报道,这名38岁的终极宅男, ... 於 new.qq.com -

#49.日本宅男宅女和一般男女對於「宅文化」的看法? - LINE ...

日本宅男 宅女和一般男女對於「宅文化」的看法? ... 日本網路電視AbemaTV有個專門討論社會議題的節目「千原ジュニアのキング・オブ・ディベート」。 於 today.line.me -

#50.【 24小時發貨】等身抱枕周邊DIY製作日本宅男成人二次元動漫 ...

【 24小時發貨】等身抱枕周邊DIY製作日本宅男成人二次元動漫批發亞馬遜跨境貨源. $213 - $918. $283 - $1,224. 尚無評價. 0 已售出. 賣場折價券. 現折$10. 現折$15. 於 shopee.tw -

#51.日本「宅男宅女」上街要求安倍下台 - 端傳媒

一場反安保法案示威,讓日本「宅男宅女」都上了街頭。原本對公眾議題漠不關心的年輕人,成為遊行主力。 於 theinitium.com -

#52.日本长期不出门的宅男是如何生存的,收入来源是什么? - 知乎

日本 第一宅男,16岁开始宅在家里,至今已经43岁,靠啃老生存. 由于一直宅在家里,他也不知道网络、计算机、手机的普及,主要就靠看电视报纸之类的度日. 於 www.zhihu.com -

#53.櫻花妹直呼「好想跟宅男談戀愛」!日街頭調查印象大翻盤

還有不少女性認為,宅宅是很理想的戀愛對象,「有一樣的興趣就能很合得來」(宅玩,ACG,趣聞,宅男,御宅族,宅宅,日本,櫻花妹,her) 於 www.ettoday.net -

#54.記者來鴻:日本「出租姐妹」助宅男走出孤獨- BBC News 中文

宅男 ,其實在日本也被稱為"蟄居族",他們以男性為主,他們往往至少有一年未曾涉足社會,或是不曾表現出涉足社會的慾望,完全依靠父母照料起居。 於 www.bbc.com -

#55.鏡頭下日本宅男的真實生活,沒有社交在家啃老 - 雪花新闻

日本 生活压力很大,而在这种大环境之下,衍生了“宅男宅女”这类词汇,这些年轻人更喜欢窝在小小的角落里做自己的事情,或者沉浸在虚幻的世界里。 於 www.xuehua.us -

#56.秋葉原淪為「女僕敲詐之街」?昔日電器街如何變成日本宅男 ...

秋葉原眾所周知是宅男聖地,「秋葉原」的名字起源於明治時期。屢次遭到火災的神田大街小巷,為了祈禱這片廢墟不再發生火災,建造了避火神的祠堂。 於 www.hk01.com -

#57.日本宅男27年不出屋,獲封世界第一宅男稱號 - 每日頭條

日本 的電視節目報導過一名逆天級別的「宅神」,他整整27年沒有出門。這位化名為「真樹」的宅男先生,目前已經43歲在1988年的時候,16歲的他毅然決定開始 ... 於 kknews.cc -

#58.日本宅男宅女婚後房間曝光,網友個個酸成檸檬精,羡慕嫉妒 ...

後來經過木子巧手改造,現在也能算得上是一隻長得不咋滴的老鮮肉。 在日本有對宅男宅女就跨過了戀愛大橋,步入婚姻的殿堂 ... 於 pass345.com -

#59.日本宅男過於“惡心”,連偶像都被勸退,直言生理上無法接受

根據近期某官推給出消息,日本地下偶像組合“プランクスターズ”(Planck Stars)成員“田中いろは”宣布到8月末為止暫停活動。 看到這個消息大家的第一反應是 ... 於 lihkg.com -

#60.日本宅男已經不再喜歡秋葉原了嗎? - JUSTYOU

“電器之街”、“宅男天堂”,這是東京秋葉原曾經的頭銜。如今秋葉原已經成為外國遊客的聚集地,而日本宅男的身影卻越來越少。 為什麼會出現這樣的變化? 於 www.peekme.cc -

#61.本日日本:宅男救星?超強髮型師幫你「整容」 - 東網

日本 有髮型師幫男性客人剪髮後,將前後對比放上IG及Twitter,人氣. ... 進店時是典型宅男造型,經大月涉巧手一剪,顏值倍升,有網友話剪髮後勁似小池 ... 於 hk.on.cc -

#62.日本東大高材生,不願工作在家當了10年宅男,卻十項全能?

「世界頂尖學府高材生」,在很多人眼裡應該是自帶光芒,被貼上社會精英、天之驕子的標籤,畢業出來,前途一片光明。然而今天有這麼一位東京大學的學霸,因為討厭日本 ... 於 inf.news -

#63.27年不出門,日本超級宅男變網絡神話! | MSTORY

「宅男」現在是很普遍的存在。不愛參加戶外運動,週末外出怕熱寧願事先買好食物宅在家裡兩日不出門……可以說算是大多數「死宅」的常態。但是近日日本 ... 於 mstory.me -

#64.「夜生活」侵入,日本宅男聖地變質?網友:「死宅」長大了

2020年估計世界經濟都有一定的影響?很多產業都遭受到了前所未有的打擊,要麼被迫轉型要麼另闢蹊徑以尋求生存之道,連堪稱動漫大國的日本也難逃一劫,被稱為「宅男 ... 於 min.news -

#65.日本宅男频道的微博 - Weibo

日本宅男 频道,想知道宅男心目中的女神,就请关注我吧。。日本宅男频道的微博主页、个人资料、相册,城西国際大学,雑誌株式会社。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事 ... 於 weibo.com -

#66.日本宅男的生活到底有多宅,沒有手機和電腦都可以在家宅20多年

按照日本官方的報道,日本目前約有100萬男性蟄居家中,就是我們通常說的“”宅男“。按照日本總人口1。2億算,宅男人數佔日本男性總數的1~2%,也就是說, ... 於 iasui.com -

#67.為什麼「日本秋葉原」被宅男視為聖地?實際走一遭「發現裡面 ...

秋葉原俗稱AKIBA,早期的秋葉原是世界上十分有名的電器街,這裡的商店曾大量供應電視、冰箱,而後是錄影機... 於 www.nowlooker.com -

#68.日本宅男啃老:7年不出門不洗澡,三餐全靠投喂,網友:骨灰級

據相關統計顯示,現在中國大約有30%的人完全在依靠父母生存,典型的「父母生,父母養」。 在日本就有一個典型的宅男,網友稱其啃老行為屬於「骨灰級啃老」 ... 於 daydaynews.cc -

#69.[問卦] 日本宅男為何那麼瘋狂 - PTT八卦政治

[問卦] 日本宅男為何那麼瘋狂. 看板 Gossiping. 作者 bread220. 時間 2021-09-24 16:30:24. 留言 22則留言,15人參與討論. 推噓 7 ( 8推 1噓 13→ ) ... 於 pttgopolitics.com -

#70.時尚造型師紅遍日本!讓宅男秒變型男關鍵曝光 ...

然而,御宅族通常給人一種印象,就是對於時尚敏感度較低。日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片,在網路上 ... 於 www.nownews.com -

#71.日本宅男的眼光果然始終如一

「少女時代」25日在日本出道,粉絲80%是年輕女性,喜歡少女漫畫的日本宅男對造型性感舞步火辣的南韓女歌手不感興趣,有人批評人氣全是捏造,捧場的都是「在日(韓 ... 於 bearmomo1022.pixnet.net -

#72.日本宅男玩手遊氪金成癮,申領10萬補助金繼續投入 - 漫畫動漫 ...

隻要有玩遊戲的人都知道,日本的遊戲往往要比歐美的貴上許多,特別是手遊上的氪金制度更加的重。像是B站代理的日本手遊《FGO》在國內十分賺錢,在日本 ... 於 fatrip.cn -

#73.日本第一宅男 - 中文百科知識

日本 電視節目報導了一名逆天級別的“宅神”,他整整27年沒有出門。這位化名為“真樹”的宅男先生,目前已經43歲。 在1988年的時候,16歲的他毅然決定開始蟄居生活。 於 www.easyatm.com.tw -

#74.日本宅男-新人首單立減十元-2021年10月|淘寶海外

在这些日本宅男的周邊產品有等身抱枕、抱枕/靠墊、半身抱枕、胖次和方形抱枕等多种, ... 在日本宅男的ACG作品名有緣之空、某科學的超電磁炮、約會大作戰、夏目友人帳 ... 於 world.taobao.com -

#75.日本宅男达百万数年不上班不社交 - 参考消息

日本宅男 达百万数年不上班不社交. 2015-07-12 10:44. 7月11日报道,如今,日本约有100万男性正蛰居家中,“蛰居”在日本已成为一种社会健康危机。 於 m.cankaoxiaoxi.com -

#76.日本宅男改造驚艷1000萬網友:靚仔你哪位? - 今天頭條

如果說,化妝對於女生來說是易容術,那麼能讓男生換頭的方法是什麼? ... 換!發!型! 還記得日本爆火的那位理髮師大月渉嗎? 江湖人稱宅男終結剪刀手。 不 ... 於 twgreatdaily.com -

#77.日本宅男“瘋狂”到什麼程度? - 劇多

日本宅男 “瘋狂”到什麼程度? 4. 回覆列表. 1 # 拾部TV. 身為一名阿宅,不管你是喜歡日本動漫畫,遊戲,還是偶像等其他御宅文化領域,阿宅對於自己喜歡 ... 於 www.juduo.cc -

#78.日本43歲超級宅男27年未出家門

近日,日本電視台報道了一名逆天級別的“宅神”:他整整27年沒出門。這位化名為“真樹”的宅男先生,目前已43歲;1988年時,16歲的他決定開始蟄居生活; ... 於 japan.people.com.cn -

#79.43歲日本宅男「27年來沒出過家門」,而且家裡還沒有網路 ...

(source: google)。或者說,日本的宅,是喜歡而宅。。。(source: funnies)。一般大眾所說的“宅男”主要指長期足不出戶的人,尤其現在網路發達,在家也能滿足所有生活. 於 ezvivi2.com -

#80.日本宅男與虛擬女友結婚| Anue鉅亨- A股

這些只不過是“愛相隨”玩家裏最最普通的宅男的剪影,在日本,更為痴迷的“戀愛故事”並不缺乏:2009年,一名自稱“賽爾9000”的27歲日本男子宣佈與虛擬 ... 於 news.cnyes.com -

#81.記者來鴻:日本「出租姐妹」把宅男引出來 - 風傳媒

春仁是宅男。日本政府界定宅男或宅女的定義是至少6個月沒有離過家,或者沒有和他人接觸過的人。但是有不少像春仁這樣的人士,已經生活了幾十年。 於 www.storm.mg -

#82.日本宅男手遊氪金640萬!隻是為了引起註意日本人的豪宅有 ...

最近日本某網站采訪了幾位資深二次元宅男,問他們為什麼要在二次元手遊上花這麼多錢。大部分宅男表示現實中沒有朋友,不如把錢花在二次元老婆身上。 於 994star.com -

#83.疫後日本銀髮族「婚活」找伴宅男擲千金打賞直播主 - Yahoo ...

而宅在家的生活,也讓日本興起另一種宅男文化,就是打賞直播主,為了心儀的酒店小姐或表演者,有大學教授半年就掏出相當台幣250萬元「斗內」(贊助)。 於 tw.news.yahoo.com -

#84.日本死宅漫展周邊巨多,中國宅男好奇他們經濟來源 - 日日新聞

1.日本死宅家中周邊並不貴. 中國許多資深二次元迷購買手辦時,往往會選擇日本代購,因爲日本出的手辦質量更好細節更加完美,但費用也很高,這給了中國宅男 ... 於 inewsdb.com -

#85.妹控的力量!日本宅男為了得到妹妹而考上東大 - 動漫の司機

說到做到的宅男讓日本網友感到十分佩服,真是太勵誌了。 這位宅男朋友在兩年前(2014年3月06日)發推特說:“我跟媽媽吵著說想要妹妹,媽媽說'如果你考上了東大,我就給 ... 於 weigor98.blogspot.com -

#86.欣日潮/其實很搶手!日本宅男夯 - LIFE

圖說:日本宅男由一開始的負面形象慢慢轉變,現在甚至成為受女性歡迎的類型 ... 宅男(Otaku)一詞源於日文「御宅」,原本的意義指「精通漫畫、動畫、 ... 於 life.tw -

#87.宅男神器!日本開發Gatebox 管家讓二次元萌妹每朝叫你起床!

把二次元人物帶進這個紛繁髒亂的三次元世界,是眾多宅男一直以來的夢想。在日本,有開發商就把全息投影技術放進智能家居之中,開發出Gatebox 的智能 ... 於 www.newmobilelife.com -

#88.日本統計:7成5宅男宅女已經3年沒出門... - 國際- 自由時報電 ...

近年來由於科技不斷進步,人們只要在家中就可以透過電子產品和外界溝通,造成宅男宅女文化盛行。最近日本內閣府統計就發現,日本大約有54.1萬名15到39 ... 於 news.ltn.com.tw -

#89.日本宅男花200万娶“人偶娃娃”,婚后却“丧偶”,他真的太惨了

日本宅男 疯狂起来,真的让人大开眼界。 这不,前两年,就有一个宅男娶了虚拟偶像初音未来。 打开搜狗搜索APP,查看更多精彩资讯. 於 sa.sogou.com -

#91.日本十大宅男女神年日本宅男女神排行榜宅男最爱的日本女星

日本宅男 女神排行榜中都有谁?说到宅男的口味无非是没有攻击性的小白兔型或是童颜巨乳的动漫型,说起来日本女星中这样的类型倒是不少,本文就为大家带来了日本十大宅男 ... 於 m.maigoo.com -

#92.【東京】秋葉原完全攻略!電器、動漫、女僕咖啡廳一次掌握!

電器製品和宅男文化的街區・秋葉原的觀光攻略。MATCHA小編為您介紹 ... 秋葉原有很多電器城和適合宅男的商店,可說是日本屈指可數、非常有趣的街區。 於 matcha-jp.com -

#93.毒fashion!日本秋葉原實地調查30.5% 宅男穿格紋襯衫 - JUKSY

在日本的「法蘭絨格紋襯衫」總是有刻板印象是連結著「宅男」、「書呆子」、「怪胎」,認為這些怪男最愛穿格紋襯衫,於是日本網站sirabee 就實地到了 ... 於 www.juksy.com -

#95.被終身雇用制犧牲的一代日本中年宅男的復仇 - 天下雜誌

【野島剛專欄】京都動畫縱火案、前政府高官殺子案,這些事件的主角全都是失業啃老的中年宅男。人數達61萬的「繭居族」,對社會有何不滿? 於 www.cw.com.tw