曾文水庫放水時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李筱瑜,陳惠君寫的 小短腿來了!:三鐵一姐李筱瑜的鐵人之路 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣海洋大學 河海工程學系 范佳銘所指導 温亭貽的 探討石門水庫之永久河道放水口及電廠排砂隧道無法開啟對庫區水位與泥砂濃度之影響 (2020),提出曾文水庫放水時間關鍵因素是什麼,來自於石門水庫、三維數值模式、颱風事件、Delft3D、庫區水位、泥砂濃度、永久河道放水口、電廠排砂隧道。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 李宗祐所指導 邱繼成的 利用Budyko framework評估現況與氣候變遷情境下台灣各流域水資源之變化 (2020),提出因為有 水資源管理、蒸發散量、集群分析、水文氣候的重點而找出了 曾文水庫放水時間的解答。

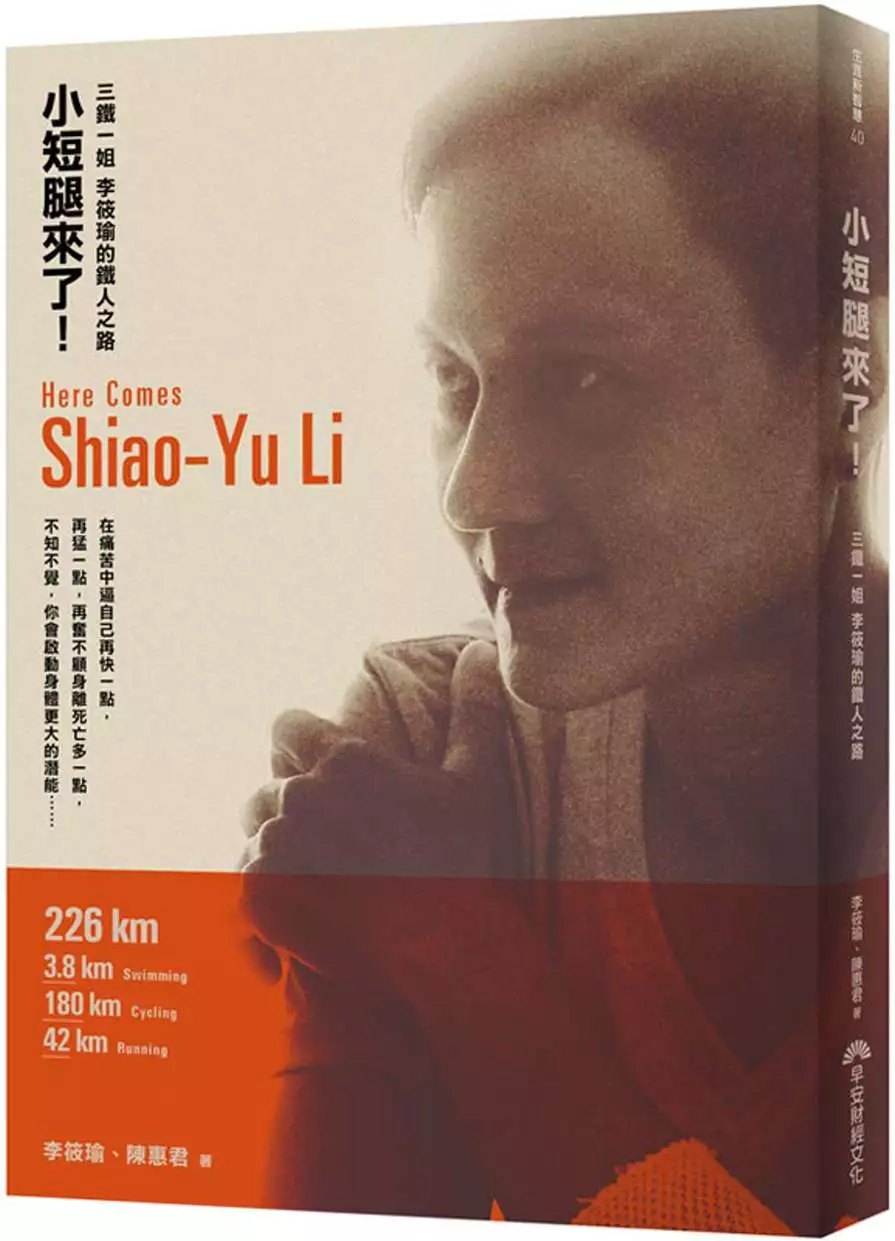

小短腿來了!:三鐵一姐李筱瑜的鐵人之路

為了解決曾文水庫放水時間 的問題,作者李筱瑜,陳惠君 這樣論述:

我喜歡遇強則強,遇關就闖的自己。──李筱瑜 挑戰極限,三鐵一姐李筱瑜都怎麼訓練? 什麼運動都玩,她在其中學到什麼? 超鐵226: 開放水域游泳3.8km 自行車180km 跑步42km 噢,對了,以上三項必須獨自一人完成 一聽到鐵人三項,腦袋不免浮出「是一種很艱難的體能考驗」吧。但是對三鐵一姐李筱瑜來說,關關難過關關過,凡事沒有克服不了的,只在於有沒有得勝的決心堅持下去。 二十年前也是如此,藉著自己對體能的知識、還有那份不安於現況的鬥志,讓她在車禍後癱瘓的身軀,從輪椅上站了起來。 人生還有什麼好困難的,克服就是了! 李筱瑜,身高

不到160公分,朋友們暱稱「小短腿」,台灣第一位職業鐵人,生涯首次參加鐵人三項就奪冠。目前專攻長距離超級鐵人,是全亞洲成績最好,排名最高的女子選手。 想到就出發,是她環島練單車的策略。開賽前螺絲掉了,鎖不住龍頭,就用免洗筷解決問題。沒帶自行車帽,借用工地帽也OK。面對零下氣溫,她不棄賽。骯髒的海水造成一路拉肚子,她不棄賽。摔車摔到見骨,她還是不棄賽。 小短腿志氣高,一個人,就這樣默默拉著台灣三鐵界向前大步邁進。接下來,她設定目標要進入世界排名TOP10! 本書細數李筱瑜重要比賽的歷程,只見她屢屢從落後到逆轉,面對體能與心理挑戰,如何突破自我極限,提升成績,並且分享了她對於訓練

、比賽的看法,更是運動愛好者的絕佳參考。 三鐵生涯重要里程 25歲,生涯第一場鐵人賽事「澎湖鐵人三項錦標賽」,就奪得女子組冠軍。 29歲,當選國手,代表台灣參賽首次列入亞運項目(杜哈亞運)的鐵人三項比賽。 32歲,首次挑戰Ironman 226公里超級鐵人賽事,勇奪冠軍並取得Kona世界總決賽參賽資格(華人第一人),獲得分齡季軍。此後連續三年取得資格。 35歲,轉為職業選手。同年拿下生涯第一座職業冠軍(日本北海道Ironman Japan)。 38歲,完成日本北海道超鐵賽三連霸,成為第一位以職業身分進軍Ironman夏威夷Kona總決賽的華人選手。 其

他特殊紀錄 馬拉松最佳成績:2小時50分35秒(台灣女子選手史上排名第七) 一○一登高賽:國內女子紀錄保持人(成績14分44秒28) 新光三越登高賽:女子紀錄保持人(成績6分47秒) North Face 100公里超馬賽台灣站 女子組冠軍(成績9小時38分31秒)

探討石門水庫之永久河道放水口及電廠排砂隧道無法開啟對庫區水位與泥砂濃度之影響

為了解決曾文水庫放水時間 的問題,作者温亭貽 這樣論述:

石門水庫是一個具有供水、蓄洪、發電、灌溉及觀光等多功能之目標水庫,自1964年完工營運,經歷無數場颱洪事件,因全球極端氣候引發高強度與長延時之降雨趨勢,加上水庫集水區先天地質條件不佳等因素,造成無法順利供水以及大量淤泥入庫,隨著石門水庫泥砂淤積日益嚴重,一場颱洪事件來襲,往往夾帶大量泥砂入庫,使得水庫時常面臨颱洪期間原水濁度過高,甚至漂流木連帶沖刷至下游,可能堵塞水庫下游出流設施進水口,導致設施無法啟用,進而使水位急速飆升,造成溢壩之風險增加。有鑑於可能因漂流木阻塞進水口或設施老舊故障,亦或遭受網路惡意攻擊造成部分時間內石門水庫下游出流設施無法開啟,且石門水庫泥沙淤積日益嚴重,故本論文主題為

研究颱風事件時,若石門水庫之永久河道放水口與排砂隧道無法開啟排水時,對於水庫水位與泥沙濃度變化之影響。本論文採用開始原始碼之計算流體力學電腦模擬模式,針對石門水庫庫區範圍建置三維數值模型,設定不同之模擬條件與情境,以解析洪水過程及庫區泥砂運移情形。基於使用經費與計算效率等因素的考量下,本論文綜合比較國內外不同之三維數值模式功能,本論文選取Delft3D做為主要之電腦模擬分析工具,Delft3D採用有限差分法分析淺水波方程式,可準確模擬水庫庫區之水位與泥沙濃度變化。論文中選定潭美、蘇迪勒與杜鵑3場歷史上具代表性之颱風,藉由三維數值模式分析該颱風事件發生時,基於防洪、蓄水考量前題下,利用現有颱洪實

測資料與本研究之模擬結果分別比對河道放水口(PRO)與電廠排砂等下游出流設施之啟閉對水庫水位變化與泥砂時變濃度之影響。針對上述任一颱風事件,本論文均模擬四種不同情境,第一種情境為重現原始颱風歷程,並將模擬結果與現場實測結果進行比對,以驗證本論文所選取電腦模擬模式之正確性與穩定性。第二種至第四種情境分別為:永久河道放水口無法啟用時、電廠排砂隧道無法啟用時、永久河道放水口與電廠排砂隧道同時無法啟用時。在此三種下游放流設施無法啟用時,模擬石門水庫庫區水位與泥砂濃度的時序列變化。由電腦模式模擬結果可以發現,永久河道放水口或是電廠排砂隧道無法啟用時,都會對於庫區水位與泥砂濃度變化造成明顯的影響;而且電廠

排砂隧道無法啟用時所造成的變化相較於永久河道放水口無法啟用時所造成的變化還劇烈,兩個設施若無法啟用都會對水庫安全性產生威脅。經由本論文模擬結果可以發現,永久河道放水口或是電廠排砂隧道都是颱風事件時之重要排水設施,對於庫區水位、泥砂濃度與水庫安全都會產生重要影響。由本論文研究內容將來可以持續探討各項下游排水設施之備援計劃,以增加或維持石門水庫之安全性與庫容量。

利用Budyko framework評估現況與氣候變遷情境下台灣各流域水資源之變化

為了解決曾文水庫放水時間 的問題,作者邱繼成 這樣論述:

在氣候變遷的壓力下,預估水資源的變化以利水資源管理顯得格外重要,流域水資源的變化可以透過了解一個流域的降雨、蒸發散與流量的變化特性及趨勢而得。因此本研究使用TCCIP所產製0.05°×0.05°網格雨量與溫度資料(1960-2017年),以及水利署監測(1960-2017年)與台電公司紀錄(1970-2017年)的歷年流量資料作為研究資料,分析全台107個流域的雨量、流量、蒸發散量、逕流係數等因子的變化趨勢,並建立集水區年時間尺度之雨量─流量線性關係式(年流量=a×年雨量+b),此外利用TCCIP產製至世紀末的網格雨量及溫度資料,分析在AR5的34個GCM及4個RCP情境下,各流域於Budy

ko空間中的移動角度與向量長度並進行集群分析。結果顯示,全臺灣各集水區年流量在空間及時間上無顯著變化趨勢,然對應流量資料之年雨量卻普遍呈上升趨勢,並導致共有21個集水區的逕流係數達顯著下降的趨勢並主要集中在北區與南區,而逕流係數顯著上升的區域則集中於中區及東區;所有集水區的雨量與流量均呈現非常好的線性關係且達到顯著,R2值大於0.7的測站數高達71個,然而有25個流域發生流量高於雨量的狀況。在氣候變遷情境下全台流域於Budyko空間的變化可歸類於三種類型:集群1的流域共11個,該類流域在未來潛在蒸發散量增加的幅度最小,但年雨量的增幅最大,推論為最有可能遭遇洪患問題之流域;集群2的流域為27個,

在未來其潛在蒸發散量將大幅增加,加上年雨量減少,推論將面臨嚴重水資源不足的問題;而集群3流域數量為37個,雨量與潛在蒸發散量的變化量介於前二者之間,但雨量增加量仍小於潛在蒸發散量的增加量,可能面臨水資源降低的問題。而本研究結果預期可作為未來全台各流域水資源管理的參考依據。