東吳大學外雙溪地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 走讀士林:探尋福德洋圳失落的記憶 和小松田直的 圖解世界史 更新版都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自五南 和易博士出版社所出版 。

臺北市立大學 應用物理暨化學系自然科學教學碩士學位班 賴文榮所指導 郭旻昌的 河川環境教育課程對學童知識與態度之影響-以新北市五股坑溪附近某國小為例 (2014),提出東吳大學外雙溪地圖關鍵因素是什麼,來自於河川環境教育、五股坑溪。

而第二篇論文輔仁大學 心理學系 夏林清所指導 李憶微的 促使一個民間社會服務組織發展的行動研究-以失敗為師的佛子/社工實踐 (2010),提出因為有 行動研究非、實踐知識、營利組織發展、學佛實踐、社工實踐的重點而找出了 東吳大學外雙溪地圖的解答。

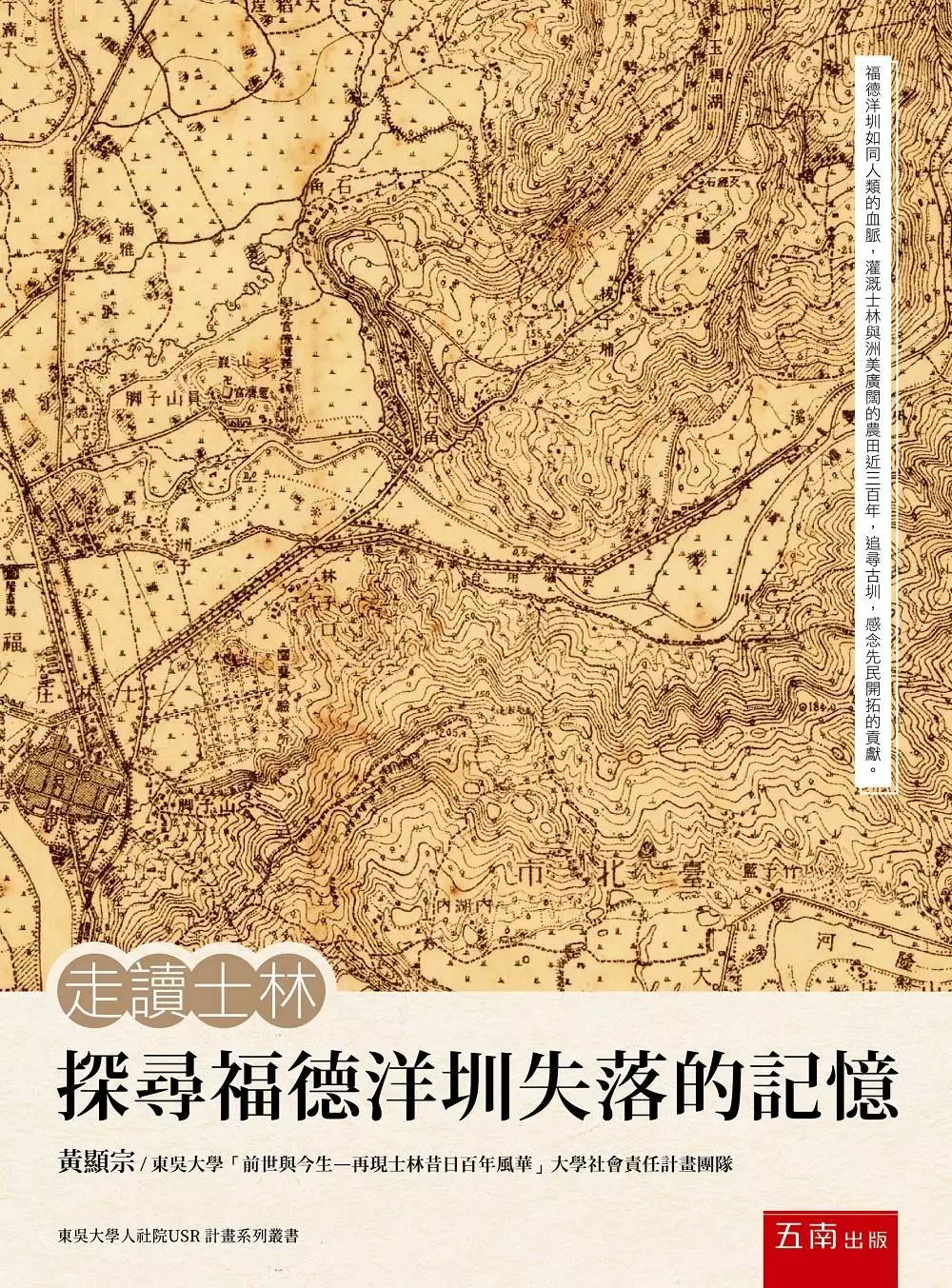

走讀士林:探尋福德洋圳失落的記憶

為了解決東吳大學外雙溪地圖 的問題,作者 這樣論述:

東吳大學人文社會學院USR計畫「前世與今生—再現士林昔日百年風華」,以人才培育與文史保存為重點,主要策略為:將資源相互結合,以文化永續及產學合作為首要目標。《走讀士林—探尋福德洋圳失落的記憶》一書的出版希望讓這兩百年來曾經是士林主要的灌溉水源得以流傳。

河川環境教育課程對學童知識與態度之影響-以新北市五股坑溪附近某國小為例

為了解決東吳大學外雙溪地圖 的問題,作者郭旻昌 這樣論述:

本研究之主要目的在瞭解河川環境教育課程對國小學童的知識與態度之影響,並探討不同背景變項學童之間的差異性與相關性。研究樣本為新北市鄰近五股坑溪的某國小六年級學童,共50位。研究工具為自編的「國小學童河川環境知識與環境態度調查問卷」。本研究設計以自編之「五股坑溪環境教育課程」進行教學介入,是「前測-課程教學-後測」的準實驗研究法。資料處理以描述性統計、t檢定、單因子變異數分析、Pearson積差相關、共變數分析等統計方法進行分析。研究結果如下:一、教學前,學童的河川環境知識屬於中高程度,河川環境態度則偏正向。二、河川環境教育課程對學童在知識及態度上,皆有顯著提昇的效果,且都會因性別、閱讀

自然環境或自然科學圖書雜誌的愛好程度而有顯著差異。三、學童的河川環境知識與態度之間,有顯著正相關存在。四、五股坑溪環境教育課程適用於本研究對象。根據本研究結論,擬出建議如下:1.校本課程的規劃可改善學童在九年一貫的河川環境課程下的學習現況;2.成立環境閱讀科學社團可提高學童參與環境永續的意願,增加學童科學閱讀的機會;3.以學校行政單位為點,社區資源為線,擴大探討河川環境議題的全面性;4.增加教師專業自主的發展機會,以提昇相關的河川環境知能;5.強化教師的課程設計能力,重視活動內容的多元化及融入情形;6.教學策略的翻轉,可以提昇學童的學習興趣,並強化其動機。

圖解世界史 更新版

為了解決東吳大學外雙溪地圖 的問題,作者小松田直 這樣論述:

在文化交流頻繁的世界, 我們的生活傳統, 都是世界史底下的一段分流…… 地球是圓的,歷史上的事件總是如蝴蝶振翅般息息相關,沒有一個國家能夠獨善其身,不與世界接軌。自古以來東西往來就相當頻繁,透過貿易與侵略,世界各地彼此交流,無論是物質還是精神,我們的生活傳統中早已融入許多異國文化,並且轉化為自己的一部分,發展出獨有的文化色彩。 世界史不只是他國他人的過去,沿著文化脈絡溯源,每個人的身上都是一則世界史的總結。本書以交流、跨界為核心,跳脫過去一時一地的框架,詳細敘述自有人類以來,世界是如何變革、重組與融合,從政治、經濟、戰爭到宗教、思想、文化,各個層面都有解說,將世界千年來的變遷盡收眼底,並

且特別列出中國與日本的歷史做為參照。帶領讀者掌握世界的發展脈絡,回首過去、反思現在,跨出腳步,翻出歷史新頁!

促使一個民間社會服務組織發展的行動研究-以失敗為師的佛子/社工實踐

為了解決東吳大學外雙溪地圖 的問題,作者李憶微 這樣論述:

摘要 本研究是基礎於研究者促使組織發展的實踐行動整理而成﹐研究者以理事長的身份﹐投入一個具有佛教背景的民間機構,希望促使該組織發展成以信仰為基礎,並整合社會工作與心理諮商兩種專業,成為具有獨特風貌與時代意義的社會服務機構。然而三年的投入,研究者非但沒有達成當初的期許,卻因濕疹嚴重爆發、身體極度衰弱而辭職退出,本論文則是根據研究者的失敗經驗整理書寫而成。對此失敗經驗的整理,研究者以三層面進行反觀、分析:一、針對研究者自身覺識不足、行動不到位的反思與檢討;二、對組織運作複雜而糾纏邏輯的照見;三、型塑組織問題的隱形體制的分析。一、自我檢討部分,研究者看見自身(1)因深入的情感關係,而未能適切執行

角色責任;(2)獨挑大樑的專業慣性,抑制了與工作人員共造雙路徑組織學習的空間;(3)受到階層化分工概念影響,而阻礙了對工作人員的個別理解;(4)對組織成員未能創造分辨社會體制的空間;(5)對自己身體訊息的過渡忽略等問題。二、在組織運作層次方面,研究者更看清(1)國家階層化管理邏輯與佛子共修邏輯間的矛盾性;(2)國家資源入注結合專業化邏輯,而改變了組織性質的問題;(3)社會工作專業化的訓練,令社工人員困難與草根民眾攜手共進;(4)人民團體中因角色界線不清、人情面子、被法律綑綁等問題令組織運作困難等現象。三、在體制層面,研究者認為這些問題現象,是受到那看不見的體制所型塑,諸如階層化的分工造成的專業

分裂、社工被政府放置在解決社會問題的工具化位置、抽離脈絡的專業教育、勞動市場對情感勞務付出的忽略、志工管理法等,均是那組織問題背後隱形的結構形塑力量。研究者也希望藉著論文的過程與書寫,展示一個實踐知識發展的過程,以彰顯社會工作實踐性的獨特樣面﹐以及實踐能力/知識發展的路徑。