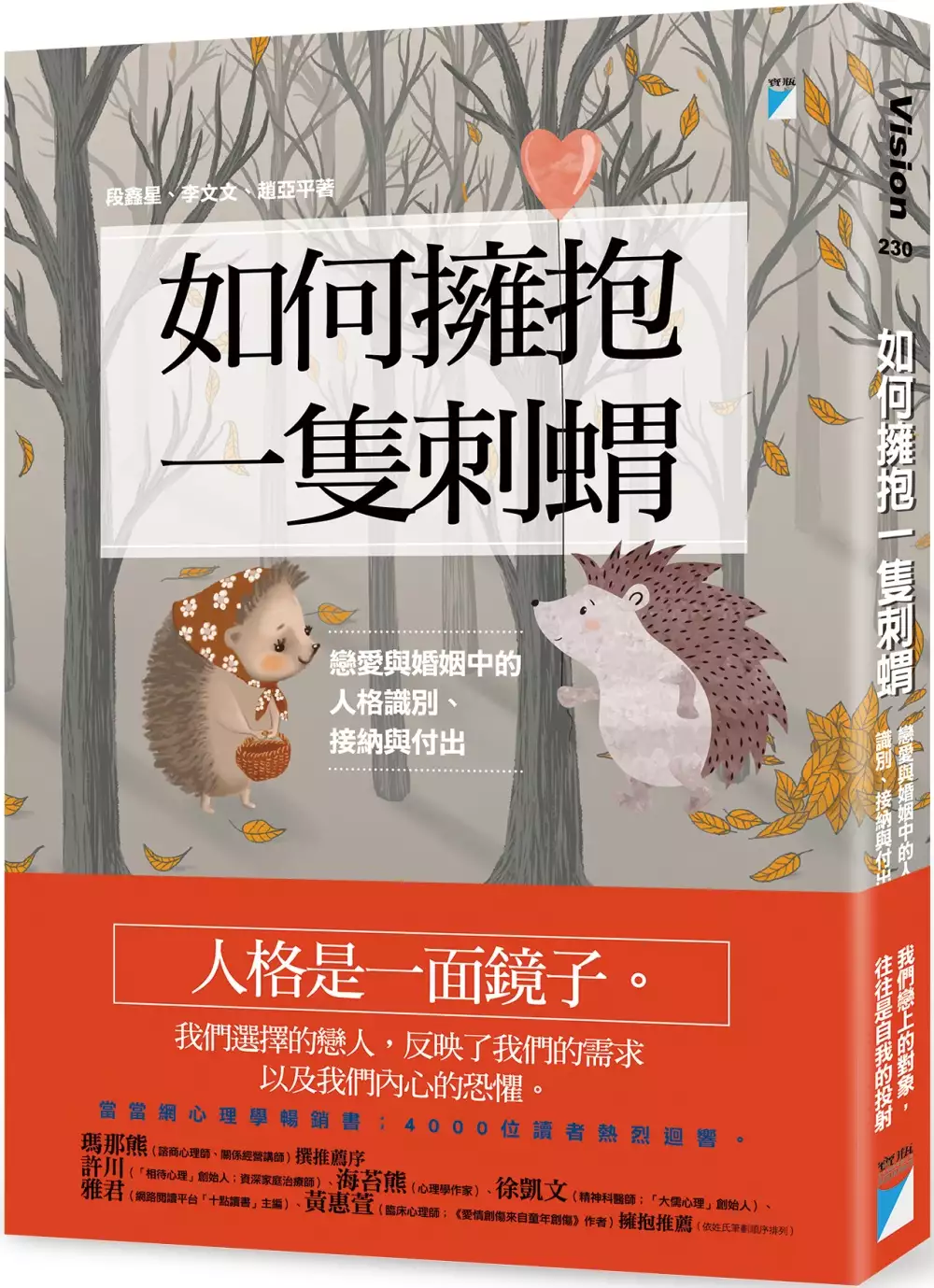

條件反射的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦段鑫星,李文文,趙亞平寫的 如何擁抱一隻刺蝟:戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出 和高橋信,鄉和貴的 文組都會的簡明統計學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站條件反射的生物學意義? - 雅瑪知識也說明:反射活動的結構基礎是反射弧。高等動物和人的反射有兩種:一種是在系統發育過程中形成並遺傳下來,因而生來就有的先天性反射,稱非條件反射。它是由於直接刺激感受器而引起 ...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和楓葉社文化所出版 。

國立陽明大學 生化暨分子生物研究所 黃怡萱所指導 呂文心的 CPEB2蛋白調控神經細胞核醣核酸轉譯、 突觸可塑性與記憶之作用 (2017),提出條件反射關鍵因素是什麼,來自於記憶、長期增強作用、轉譯調控、麩胺酸受體運輸。

而第二篇論文國立成功大學 生理學研究所 潘偉豐所指導 沈大為的 幼年期聲音暴露後大白鼠對弱聲誘發呼吸干擾反射之改變 (2014),提出因為有 聽覺對呼吸的干擾、耳鳴、神經可塑性、早期聲音刺激的重點而找出了 條件反射的解答。

最後網站經典條件反射理論- MBA智库百科則補充:經典條件反射理論、條件反射說(theory of conditioned reflex)、巴甫洛夫的經典條件反射、經典的條件作用說經典條件反射理論是美國和西方心理學家對俄羅斯科學家巴甫 ...

如何擁抱一隻刺蝟:戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出

為了解決條件反射 的問題,作者段鑫星,李文文,趙亞平 這樣論述:

兩個相愛的人,就像兩隻刺蝟, 既期待靠近彼此,又擔心互相傷害…… 人格是一面鏡子。 我們選擇的戀人,反映了我們的需求, 以及我們內心的恐懼。 當當網心理學暢銷書;4000位讀者熱烈迴響。 兩性關係中的彼此吸引、相互依戀、難捨難分, 甚至相互糾纏的背後都是人格在起作用。 自戀型人格者只愛自己身上的刺。 表演型人格者的每一根刺上都寫滿了故事。 偏執型人格者的刺往往尖利卻又帶傷。 強迫型人格者的刺極整齊地排列著,他追求完美,不允許感情有絲毫的差池。 迴避型人格者把他的刺都藏了起來,你沒有機會碰到它們。 依賴型人格者把他的刺放在戀人的身

上,他希望把自己的刺變成戀人的一部分。 邊緣型人格者的刺千奇百怪。 憂鬱型人格者的刺上寫滿了憂傷。 反社會型人格者的每一根刺都很鋒利,甚至有毒…… 經由本書,我們可以學習── ‧在親密關係中,各種人格類型者會有什麼樣的表現和感受。 ‧他們的戀人會有什麼樣的表現和感受。 ‧他們為什麼會有這些表現? ‧雙方應該做些什麼,讓愛情更甜蜜? ★本書特色 ◎瑪那熊(諮商心理師、關係經營講師)撰推薦序。 許川(「相待心理」創始人;資深家庭治療師)、海苔熊(心理學作家)、徐凱文(精神科醫師;「大儒心理」創始人)、雅君(網路閱讀平台「十點讀書」

主編)、黃惠萱(臨床心理師;《愛情創傷來自童年創傷》作者)擁抱推薦。(依姓氏筆劃順序排列) ◎在愛情之中,往往沒有絕對的惡人或壞蛋,僅是不同人格間的碰撞及火花,有的映亮夜空,有的烈火燎原。若你心中常有「真不懂他為什麼要這樣?」的疑問,或常怨嘆「愛到卡慘死」,不妨透過人格心理學的角度,來釐清自己的愛情盲點,以及伴侶各種行為背後的真相。──摘自瑪那熊推薦序〈愛情,是齣由你、我人格共同演出的大戲〉 ◎「愛是療癒師,也是營養師。如果我們真的能遇到好的愛情,我們就能透過愛的濾鏡,遇見更好的自己。」《如何擁抱一隻刺蝟》的角度很有趣,作者段鑫星教授將我們的人格傾向比喻為「愛的鏡子

」,用這些有趣的人格特質來解釋我們為什麼會選擇某種伴侶、我們的伴侶為什麼會有某種表現,以及我們與另一半在戀愛與婚姻中要如何促進彼此的關係,甚至對某種不健康的關係要如何「當斷則斷」。我期待每一位讀這本書的人都能遇見更好的愛情。──許川(「相待心理」創始人;資深家庭治療師) ◎十年前,我對一對「相愛相殺」的大學生戀人說,你們兩位就像冬天裡的兩隻刺蝟,接近了就相互傷害,遠離了又感覺寒冷。《如何擁抱一隻刺蝟》正是這樣一本生動、有趣的戀愛人間指南。更重要的是,這或許是我近年來讀到的最好的原創心理學科普書,我想我一定會把它推薦給我的來訪者們,因為這是一本既科學、可靠,又有趣、好讀的心理學讀物

。──徐凱文(精神科醫師;「大儒心理」創始人) ◎兩個相愛的人就像兩隻刺蝟,既期待靠近彼此,又擔心互相傷害。《如何擁抱一隻刺蝟》講解了九種典型的人格傾向,包括自戀型、表演型、強迫型、依賴型等,並且用九隻各具特色的刺蝟,作為戀愛與婚姻中的個體的比喻,使得整本書讀起來既生動又有趣。這本書既能科學地幫你普及有關親密關係的心理學知識,又能解答你在親密關係中的諸多疑問,希望每個人都能在閱讀後有所成長。──雅君(網路閱讀平台「十點讀書」主編) ◎每一種人格都是不一樣的風景,我們每個人都是「不一樣的煙火」,每一對戀人也都是獨特的存在。 當兩隻刺蝟相互靠近時,如何做到「親密有間」

,是每一對戀人都需要修習的功課。針對每一種人格類型,本書從案例展示、愛情藍圖、愛情寫真、愛上這隻刺蝟後的感覺、如何與他相處等角度展開敘述,有趣、有味、有料。──摘自前言〈人格決定你的愛情與婚姻〉

條件反射進入發燒排行的影片

每次嘎逼想吃零食,就會一直對著我們笑,但你們知道這其實是假笑嗎?

狗狗對主人情緒的變化非常敏感,如果牠發現自己做出「笑」的表情能讓主人開心,牠就會牢牢地記住這個習慣,久而久之,就形成了條件反射,所以也就經常對著你笑。

嘎逼就是這樣騙吃騙色的

CPEB2蛋白調控神經細胞核醣核酸轉譯、 突觸可塑性與記憶之作用

為了解決條件反射 的問題,作者呂文心 這樣論述:

神經活性刺激下所合成的與突觸可塑性相關之蛋白質,對於維持長期的突觸型態改變是十分必要的。由於調控信使核糖核酸(mRNA)轉譯有助於改變突觸可塑性,所以我們探討了一種轉譯作用調節蛋白,也就是CPEB2,在學習和記憶中所扮演的角色。前腦專屬區域性CPEB2條件式基因剔除小鼠在需要海馬迴的情境恐懼條件反射和Morris水迷宮測試中都表現出記憶受損現象。在此同時,CPEB條件式基因剔除的海馬迴Schaffer氏側支-CA1 (SC-CA1)神經元通路呈現出受損的長期增強作用(LTP)。在CPEB2基因剔除的神經元中,只有細胞表面的α-氨基-3-羥基-5-甲基-4-異噁唑丙酸型麩胺酸受體(AMPAR)

會減少,但在細胞中的受體整體數目不變,這結果引領我們發現CPEB2會經由增加GRASP1信使核糖核酸轉譯效能,進而促使AMPAR再循環並維持其細胞表面表現量。在CPEB2條件式基因剔除小鼠的海馬迴CA1區域中表達CPEB2或GRASP1可以幫助恢復長期增強作用與水迷宮測試的空間記憶。因此,CPEB2調控的GRASP1信使核糖核酸轉譯對於AMPAR再循環、長期增強作用以及長期記憶來說都十分關鍵。此外,透過使用全基因微陣列檢視分析能與CPEB2抗體一同免疫沉澱的核糖核酸,再經過含有CPE序列的三端非轉譯區(3’-UTR)篩選與基因功能分類,我們鑑定出VGLUT2為另一個CPEB2核糖核酸目標。而且

不管是在體外試管實驗或活體內實驗,CPEB2都會與VGLUT2核糖核酸連接並影響其轉譯功能。為了能進一步檢視與海馬迴相關的突觸可塑性以及動物行為,我們使用神經元特定的CPEB2條件式基因剔除小鼠,我們發現牠們的VGLUT2蛋白量,突觸前的麩胺酸釋放概率與長期增強作用在SC-CA1神經元通路中都表現出降低的結果。因此,我們推論CPEB2會在興奮性麩胺酸神經元中扮演重要角色,不僅是在突觸前經由影響VGLUT2來調節將麩胺酸裝載到突觸囊泡的過程,而且也能在突觸後經由調控GRASP1來協調AMPAR再循環。

文組都會的簡明統計學

為了解決條件反射 的問題,作者高橋信,鄉和貴 這樣論述:

難倒大多數人的統計學,終於推出文組專用「翻譯書」! 就由擅長將「希臘符號」翻譯成「人話」的老師, 不必與數學公式纏鬥,也能一點就通! 近年來,隨著大數據、廣告投放、後端程式語言等逐漸形成產業趨勢,「統計學」也開始蔚為顯學。 可是,對於大部分的文組人來說,光看到數字就想退避三舍;若再提到「統計學」三個字,可能就立刻破門竄逃了吧? 「雖然想試著翻入門書,但只要瞄到像間諜暗號的公式後,就反射性地把書閤起來了。」 「聽說統計學很熱門,可是具體來說,究竟能實際應用在哪些地方呢?」 「學會數據分析和統計,是不是就能幫我分析股票,順利賺大錢?」 所有關於統計學的基礎提問,

就讓擁有多家企業與大學舉辦講座經驗的專家──高橋信老師,與腦洞開很大的文組學生──鄉和貴,透過問答的形式,帶領各位一步步熟悉統計學的世界吧! ◆第1天:歡迎來到統計學的世界 相信對大部分人來說,數學絕對排得上學生時代前三名的噩夢科目。 奠基在數學之上的統計學,豈不就是更為棘手的惡魔存在? 課程最初,讓我們先打破心理阻礙,首先弄清楚統計學究竟是一門什麼樣的學問。 認識統計學的用途,建立目標,我們才能保持清晰的腦袋實踐學習計畫。 ◆第2天:千萬別被「模擬調查」牽著鼻子走 在資訊爆炸的時代,五花八門的抽樣調查、政治人物的支持率統計,哪些是有憑有據的資訊,哪些是道聽途說

,在在考驗我們的「數據素養」。 提升數據素養的第一步,就是建立起對「隨機抽樣調查」的基本認識。 學會第2天的內容,就知道如何分辨日常生活中值得信賴的統計調查! ◆第3~4天:掌握資料的感覺 統計的第一步是收集資料,而資料又能區分「數值資料」與「類別資料」。 從第3天開始,我們會稍微接觸數學層面,重溫一下學生時代學過的「中位數」、「標準差」與「變異數」等數值,以及它們在統計學中占有如何的重要性。 ◆第5天:使資料視覺化呈現 這一天將會介紹各種分析方法的基礎知識,首先從具代表性的圖表──「直方圖」與「機率密度函數」開始,透過這兩種工具,深化掌握資料的直覺。 同時

我們也會了解生活中常聽到的詞──常態分布,究竟是什麼意思。 ◆第6~7天:課堂練習!實際挑戰分析資料 如何根據樣本資料估計母體?如何推導信賴區間?還有樣本數究竟要多少,才能得到值得任賴的統計結果呢? 讓我們透過最後的兩天練習課,試著做資料分析的練習,為你的統計學習挑戰畫下一個戰果豐厚的結尾吧! 從學生時代就不擅長數學、出社會後也依舊與數學絕緣的人,有辦法從零學會統計學嗎? 本書的文組人代表,藉由七天扎實的親身體驗告訴你──真的有可能! 統計學是一門深奧的學問,卻也是一座取之不盡的寶庫。 歡迎各位有志探索這座寶庫的文組人,就從本書開始,解密以前都看不懂的希臘文暗號

! 本書特色 ◎全書架構劃分為7天的課程,採老師與學生一來一往的對話形式,帶領讀者一天天熟悉統計的感覺。 ◎重要的公式與計算的過程,都會用顏色框特別標註,就像課堂板書一樣一目瞭然。 ◎每堂課的最後都有內容回顧,幫助你快速掌握重點,加強記憶學習更有效率。

幼年期聲音暴露後大白鼠對弱聲誘發呼吸干擾反射之改變

為了解決條件反射 的問題,作者沈大為 這樣論述:

在過去對於中高強度聲音刺激的聽覺反射已經有相當好的研究(例如驚嚇反射、頭部轉向、耳廓反射以及鬍鬚凍結反射),但在低強度聲音刺激下的聽覺反射則尚有待探討。耳鳴是一種常見的聽力障礙,通常與低強度聽覺有關(在耳鳴中的幻聲強度約略為30分貝或更低)。在此我們推測如果存在低強度的聽覺反射將有助於在實驗性耳鳴模式中客觀的評估動物其聽力損失(或屏蔽)。耳鳴之現行理論肇因於聽力損失導致中樞神經增益效應以補償受損之聽力,而產生聽覺過敏和幻聲感知(耳鳴)等副作用。幻聽會對弱聲刺激產生屏蔽效應(或聽力損失)的感知而與耳鳴類似。基於此,實驗性耳鳴評估之行為模式,包含學習行為的條件反射(polydypsia avoi

dance)和前脈衝抑制驚嚇反射(prepulse inhibition)。但兩種試驗都具有缺點:(A)需要時間訓練動物以及(B)運用高強度聲音刺激(〉90分貝,與耳鳴特性不相似)。因此需要發展出運用低強度聲音刺激來進行簡單與客觀的聽力評估方法。為此,我們開發了一套數位化影像行為試驗模式用來偵測清醒大鼠對於低強度聲音刺激所誘發之聽覺反射。我們以Matlab為基礎設計一套影像分析軟體用來量化大鼠細微的身體動作。我們發現在正常的大鼠中,對於弱聲刺激的突現會使規律的呼吸運動產生偶然的擾動。藉由觀察大鼠胸、腹部的呼吸運動能偵測到此擾動,我們稱為”聽覺對呼吸的干擾”(acoustic perturbat

ion of breathing, APB)。我們還發現:並非所有用來測試的聲音種類都能誘導APB。例如以粗糙表面摩擦效果最好。於實驗開始前,實驗組的大鼠於產後第四周中每日夜間以中強度單頻音給予刺激(4千赫單頻音、65分貝、每日八小時)。在過去同實驗室的研究指出:對幼鼠給予早期聲音刺激會使位於大腦聽覺皮層、中腦以及其下行聽覺路徑的神經細胞增大,如同耳鳴所產生的現象。對比於其他耳鳴動物模式如過量水楊酸與高音量暴露,早期聲音刺激模式(除了其他神經可塑性的變化)較接近常見於人類因老化產生的耳鳴(人類終其一生常暴露於中強度聲音下)。我們發現受過早期聲音刺激的大鼠於低強度聲音刺激中其APB會下降而其他的

聽覺反射則否,代表此耳鳴模式之動物對低音量聽覺的損失(或遮蔽)與耳鳴類似。我們於此首次報告:APB是一種可能有效的工具用於低強度聲刺激的反射偵測有助於評估因耳鳴所造成之低強度聽覺損失。

條件反射的網路口碑排行榜

-

#1.宋啟斌:習慣與條件反射 - MP頭條

俄國著名生理、心理學家巴甫洛夫發現並提出了一種高級神經活動:在一定條件下,外界刺激與有機體反應之間通過大腦皮質的參與建立起來的暫時神經聯繫,叫做條件反射。 於 min.news -

#3.條件反射的生物學意義? - 雅瑪知識

反射活動的結構基礎是反射弧。高等動物和人的反射有兩種:一種是在系統發育過程中形成並遺傳下來,因而生來就有的先天性反射,稱非條件反射。它是由於直接刺激感受器而引起 ... 於 www.yamab2b.com -

#4.經典條件反射理論- MBA智库百科

經典條件反射理論、條件反射說(theory of conditioned reflex)、巴甫洛夫的經典條件反射、經典的條件作用說經典條件反射理論是美國和西方心理學家對俄羅斯科學家巴甫 ... 於 wiki.mbalib.com -

#5.看書就困,從心理學角度分析,這是一種條件反射形成的不良習慣

這個時代變化太快了,為了不被社會拋棄,給自己充充電吧。當你拿起書本後,你發現還沒看幾頁,就已經與周公約會了。為什麼一看書就容易犯困呢? 於 www.atoomu.net -

#6.非條件反射 - A+醫學百科

在對條件反射的研究中,作為應該與條件刺激相結合的非條件反射常常應用食物性反射(唾液或胃液的分泌)。非條件反射是指人生來就有的先天性反射。是一種比較低級的神經活動 ... 於 cht.a-hospital.com -

#7.條件反射- 中英– Linguee词典

大量翻译例句关于"條件反射" – 中英词典以及8百万条英语译文例句搜索。 ... 第一, 是有些人在未瞭解全民投票的意義前便已經條件反射地提出反對,第二, 是有些人以為 ... 於 cn.linguee.com -

#8.心理說:人的反射行為是怎麼來的?—經典條件反射的四個特徵

經典條件反射(又稱巴甫洛夫條件反射),是指一個刺激和另一個帶有獎賞或懲罰的無條件刺激多次聯結,可使個體學會在單獨呈現該一刺激時,也能引發類似無條件 ... 於 kknews.cc -

#9.条件反射(神经联系)_搜狗百科

条件反射 是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层参与下完成的,是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本 ... 於 baike.sogou.com -

#10.Ch5. 行為主義心理學的學習理論條件反射法 - 阿摩線上測驗

張春興教育心理學Ch5. 行為主義心理學的學習理論-條件反射法線上主題. ... 兩類條件化作用實驗是不是指「古典制約」? 法則(一)增強(reinforcement)與增強物(二)類 ... 於 yamol.tw -

#11.條件反射是什麽意思- 漢語詞典

條件反射 的意思是:tiáojiàn fǎnshè有機體因信號的刺激而發生的反應,例如鈴聲本來不會使...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋條件反射的解釋、含義、近義詞、反義詞和 ... 於 tw.ichacha.net -

#12.巴甫洛夫的狗:著名的條件反射實驗!

巴甫洛夫是俄羅斯著名生理學家和高級神經活動理論的創始人。他曾經做過一個研究狗條件反射的實驗,人們稱之為巴甫洛夫的狗。我們來看看。 於 dogknowledgeencyclopedia.com -

#14.這是...條件反射的類型。 條件反射的抑制 - ad

條件反射 - 全身的反應或其與外部或內部的刺激任何部分。 他們都表現在消失,削弱或加強某活動。 條件反射- 它助手的身體,使其能夠快速應對任何變化和適應他們。 於 zhtw.birmiss.com -

#15.條件反射和非條件反射有什麼區別

動物先天的反射,稱為非條件反射。它是相對於條件反射而言的。在對條件反射的研究中,作為應該與條件刺激相結合的非條件反射常常應用食物性反射(唾液 ... 於 www.doknow.pub -

#16.條件反射性抗體反應增強的動態分析-以OVA為非條件刺激物

條件反射 性免疫增強 ; 動態分析 ; 卵清蛋白 ; 大鼠 ; conditioned ... 在初次抗體應答下降階段再次單獨給予條件刺激,用酶聯免疫吸附法分時段檢測抗體水平的變化。 於 www.airitilibrary.com -

#17.條件反射_百度百科

條件反射 理論是巴甫洛夫的高級神經活動學説的核心內容,指在一定條件下,外界刺激與有機體反應之間建立起來的暫時神經聯繫。後天形成,有經典條件反射和操作性條件反射 ... 於 baike.baidu.hk -

#18.標籤: 條件反射

雖然我們是逐一介紹影響力的武器,但其實所有的影響力都可以混搭使用,創造出更驚人的效果,在一開始,我們來介紹書中的「喜好原理」的經典案例:特百惠 ... 於 givemebook.club -

#19.經典條件反射:學習如何養成成功習慣- Affde營銷

這些將在後面解釋。 首先,讓我們來看看伊万·巴甫洛夫(Ivan Pavlov) 的生平以及他是如何發展經典條件反射的。 IVAN PAVLOV ... 於 www.affde.com -

#20.經典條件反射最著名的例子是什麼? - 劇多

巴甫洛夫的狗的唾液條件反射狗能夠對食物自然而然的分泌唾液,此時巴甫洛夫將食物看作非條件刺激(US)、唾液分泌看作非條件反應(UR),並將兩者的關係稱 ... 於 www.juduo.cc -

#21.詞語:條件反射(注音:ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ) - 國語大辭典

《國語大辭典》中詞語“條件反射”注音為ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ,拼音為tiáo jiàn fǎn shè,意思是心理學上指有機體受信號的刺激而引起的直覺反應。 於 dacidian.18dao.net -

#22.非條件反射- 這是一個...條件反射的價值。 無條件和條件反射

由所述主體在一生中獲取稱為條件反射。 它們形成的繼承用於曝光的外部刺激的基礎(時間,敲擊,光等)上。 一個突出的例子是對狗進行的實驗院士IP 巴甫洛夫。 他研究這種類 ... 於 zhtw.delachieve.com -

#23.消费心理学_条件反射

巴甫洛夫经典条件反射理论是教育心理学中的一个重要知识点,巴甫洛夫在研究狗的进食行为时发现,狗吃到食物时,会分泌唾液,这是自然的生理反应,不 ... 於 www.sohu.com -

#24.條件反射的英文怎麼說 - TerryL

條件反射 的英文怎麼說. 條件反射英文. classical conditioning. 條: Ⅰ名詞1 (細長的 ... 於 terryl.in -

#25.操作條件反射 - 台灣Word

操作條件反射(operantconditioning) 由美國心理學家斯金納命名,是一種由刺激引起的行為改變。操作條件反射與經典條件反射不同,操作條件反射與自願行為有關, ... 於 www.twword.com -

#26.制約反射、條件反射英文,conditioned reflex中文 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 制約反射;條件反射 conditioned reflex (CR) 【心理學名詞‑兩岸心理學名詞 】 制約反射、條件反射 conditioned reflex 【心理學名詞】 巴甫洛夫反射;條件反射 Pavlov's reflex 【畜牧學】 於 www.3du.tw -

#27.高階神經活動的基本方式是A反射B非條件反射C條

反射是神經調節的基本方式,神經系統通過反射活動來控制和調節人體的生理活動,使人體成為一個統一的整體,並與外界環境相適應.反射包括條件反射和非 ... 於 www.beterdik.com -

#29.條件反射:動物高級神經活動 - 博客來

書名:條件反射:動物高級神經活動,語言:簡體中文,ISBN:9787301159484,頁數:372,出版社:北京大學出版社,作者:(俄)巴甫洛夫,出版日期:2010/01/01. 於 www.books.com.tw -

#31.反射作用 - 蔡老师的动物世界

反射能够保护生命/器官,如眨眼反射便是为了保护眼睛。 简单反射(非条件反射):大脑皮层以下的神经中枢(如脊髓)即可完成。这是天生的、 ... 於 shengwucai.blogspot.com -

#32.經典條件反射與操作條件反射的聯繫與區別 - 壹讀

這種條件反射涉及到四個元素,分別是:Unconditioned Stimulus (UCS);Unconditioned Response (UCR);Conditioned Stimulus (CS)和Conditioned ... 於 read01.com -

#33.條件反射和非條件反射是什麼意思,條件反射和非條件 ... - 櫻桃知識

條件反射 是人出生以後在生活過程中逐漸形成的後天性反射,是在非條件反射的基礎上,經過一定的過程,在大腦皮層參與下完成的,是一種高級的神經活動, ... 於 www.cherryknow.com -

#34.九成業主同意社區「禁犬」,民意之上更要合乎法度 - 新浪新聞

有人自封「汪奴」「鏟屎官」,有人見狗便的條件反射卻是掩鼻屏息避而遠之。 對狗的態度完全不同的兩類人,要相互說服並不容易。 於 news.sina.com.tw -

#35.人有哪些有趣的條件反射的例子? - GetIt01

非題主補充:希望各位回答者先搞清楚什麼是條件反射。腋窩突然放個很燙的物件,比如煙袋鍋,人得第一條件反射是夾緊,而不是張開胳膊。 於 www.getit01.com -

#36.條件反射 - 海词词典

條件反射 一經形成,雖然可以一次又一次地壓制下去,但是它總會重新再現,真是擺也擺不脫扔也扔不掉。 The conditioned response, once it is firmly established, ... 於 dict.cn -

#37.条件反射_ 搜索结果

点击查看更多相关视频、番剧、影视、直播、专栏、话题、用户等内容;你感兴趣的视频都在B站,bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围 ... 於 search.bilibili.com -

#38.條件反射 - 華人百科

條件反射 是指:兩樣本來沒有任何聯系的東西,因為長期一起出現,以後,當其中一樣東西出現的時候,便無可避免地聯想到另外一樣東西,是有機體因信號的刺激而發生的反應。 於 www.itsfun.com.tw -

#39.動物的應激性與條件反射有什麼區別 - 多學網

當條件刺激不被無條件刺激所強化時,就會出現條件反射的抑制,主要有消退抑制和分化。條件反射建立以後,如果多次只給條件刺激而不用無條件刺激加以強化, ... 於 www.knowmore.cc -

#40.條件反射是什麼意思? - 寶島庫

條件反射 指在一定條件下,外界刺激與有機體反應之間建立起來的暫時神經聯絡。 後天形成,有經典條件反射和操作性條件反射兩種形式。 非條件反射是條件 ... 於 www.baodao.cool -

#41.81. 古典條件反射(Classical Conditioning) | 達摩NLP催眠學院

當“條件反射刺激”(如Pavlovian給狗的鈴聲這種任意的、不確定的刺激)與引出建立的反射或“無條件反應“(流涎)的自然“無條件刺激”相互配對時,古典 ... 於 mentor-nlp.com -

#42.人們常說的條件反射是怎麼觸發的 - 極客派

人們常說的條件反射是怎麼觸發的,1樓呵呵呵上課你猜巴甫洛夫簡介巴甫洛夫全名為伊凡彼德羅維奇巴甫洛夫,1849年出生,1904年榮獲諾貝爾生理學獎, ... 於 www.jipai.cc -

#43.ReflexDesign 条件反射设计官方网站in 2021 - Pinterest

Sep 9, 2021 - 条件反射是一家设计及创新工作室。我们认为品牌本质上是一种条件反射,建立的是用户特定认知及需求对某个品牌的条件反射。我们的工作即是通过创新设计, ... 於 www.pinterest.com -

#44.條件反射與非條件反射的區別,舉例說明 - 迪克知識網

條件反射 是指在一定條件下,外界刺激與有機體反應之間建立起來的暫時神經聯絡。後天形成,有經典條件反射和操作性條件反射兩種形式。非條件反射是條件反射 ... 於 www.diklearn.com -

#45.什麼是"條件反射動作" - SLITS

非條件反射是指在出生後無需訓練就具有的反射。如防禦反射、食物反射等。這類反射能使機體初步適應環境,對個體生存與種系生存有重要生理意義。條件反射是指在出生後通過 ... 於 slits.cite.hku.hk -

#46.劇組疑殺貓被抵制!否認卻遭打臉臨演:被電死的

之後更一位自稱是當天在現場臨演的網友出面爆料那隻白貓早就死了,更透露「其實不是毒死的,是電擊的,用電擊刺激牠條件反射,最後被電死的,當天就埋 ... 於 times.hinet.net -

#47.經典條件反射又稱巴甫洛夫條件反射,是什麼 - 優幫助

巴甫諾夫的條件反射理論是通過一個實驗來說明的,該實驗是心理學中最著名的實驗之一。巴氏在實驗中先搖鈴再給狗以食物,狗得到食物會分泌唾液。 於 www.uhelp.cc -

#49.什麼是反射,什麼是條件反射?

什麼是反射,什麼是條件反射?,1樓百度網友反射《生理》 反射fanshe 在中樞神經系統參與下,機體對內外環境刺激所作出的規律性反應。反射活動的結構 ... 於 www.locks.wiki -

#50.魚的條件反射之探討 - 臺灣網路科教館

摘要或動機. 條件反射是什麼呢?條件反射為生理學中的一種行為過程。在特定環境中,因強化作用而使某種應答的出現頻率增加,且更為規律。所謂強化是指為求得預期的應答 ... 於 www.ntsec.edu.tw -

#51.【條件反射】 - u10732014的創作- 巴哈姆特

成績原本是能力的證明原意如果被曲解就會變成勒索小孩的工具比如只有當你考了100分. 於 home.gamer.com.tw -

#52.【影片】幕後揭密-三星打造吸音室開發5G解決方案

吸音室內亦配備拋物線反射器,其自信號產生器集結無線電波後,再將電波重新 ... 而三星吸音室可模擬數百公里的距離,建構所謂的「遠場邊界條件」。 於 news.samsung.com -

#53.條件反射

條件反射. Language · Watch · Edit. See also: 条件反射. Contents. 1 Chinese ... 條件反射. conditioned reflex; conditioned response. SynonymsEdit. 於 en.wiktionary.org -

#54.《當家主母》群演曝貓已被電死 - 陸劇吧

群演說小貓早就死了,用的也不是劇中「中毒」的方式,而是通過電擊的方式,用電擊刺激小貓觸發條件反射,最後小貓被電死,當天就給埋了。 於 lujuba.cc -

#55.漢典“條件反射”詞語的解釋

心理學上指有機體受信號的刺激而引起的直覺反應。如鈴聲本不會使狗分泌唾液,但每次在餵狗前打鈴,若干次以後,狗聽到鈴聲就會分泌唾液。這種因鈴聲信號刺激而發生的 ... 於 www.zdic.net -

#56.【 條件反射】 【 歌詞】共有17筆相關歌詞

Trap Boy 歌詞你的權利歌詞Swing That(feat. SwagKelly) 歌詞Get It 歌詞Not Bad 歌詞自導自演歌詞自娛自樂歌詞愛的理想模樣歌詞虛榮心歌詞這個旋律不太冷歌詞你能聽見 ... 於 mojim.com -

#57.心理學:經典條件反射作用過程 - 趣關注

反射 作用是什麼意思. 導讀. 巴甫洛夫開創性的實驗激發了針對經典條件作用反應怎樣出現和消失的大量研究。本文列舉了一些研究者得出的關於經典條件作用 ... 於 auzhu.com -

#58.【觀念】全反射的條件及臨界角| 自然 - 均一教育平台

影片:【觀念】全反射的條件及臨界角,自然> 高中> 高中物理> 99課綱> 【高三物理】幾何光學。源自於:均一教育平台- 願每個孩子都成為終身學習者,成就自己的未來。 於 www.junyiacademy.org -

#59.條件反射是什麼意思,條件反射的解釋反義詞近義詞英文翻譯

生理學名詞。指有機體因信號的刺激而發生的反應。 《花城》1981年第6期:“ 心心形成了一個條件反射,沒有媽媽的優美的故事引路,他進入不了夢鄉。” ... 於 iccie.tw -

#60.條件反射有多可怕果斷杯具看完你就知道了!

條件反射 的四個特徵:獲得是指將條件刺激與無條件刺激多次結合呈現,可以獲得條件反應和加強條件反應。 消退是指條件作用形成後,由於 ... 於 m.jueshifan.com -

#61.孩子習慣不好怎麼辦?心理學:建議父母試試「條件反射理論」

專家就建議您用條件反射這這個理論來教育培養孩子,這是一個很好的方法,它不僅能約束孩子,而且能促進孩子逐漸的養成很好的生活和學習習慣。 於 twgreatdaily.com -

#62.古典制約- 维基百科,自由的百科全书

泛化(generalization):指某种特定条件刺激反应形成后,与之类似的刺激也能激发相同的条件反应,如狗对铃声产生唾液分泌反应后,对近似铃声的声音也会产生反应。「一朝被 ... 於 zh.wikipedia.org -

#63.疑殺貓被轟爆!劇組剛否認就遭打臉臨演爆貓可憐死法:當天埋了

輿論在網路上持續發酵,一位自稱是臨演的網友出面留言,爆料那隻貓真的早就已經死了,「其實不是毒死的,是電擊的,用電擊刺激牠條件反射,最後被電死 ... 於 star.ettoday.net -

#64.巴甫洛夫的经典条件反射学说 - 心理学空间

【内容】:诺贝尔奖金获得者、俄国生理学家伊凡•巴甫洛夫(Ivan Pavlov, 1870-1932)是最早提出经典性条件反射的人。他在研究消化现象时, ... 於 www.psychspace.com -

#65.條件反射- 國語詞典 - 字典

國語詞典>> 條件反射在字典中的解釋條件反射拼音:tiáo jiàn fǎn shè條件反射詞語分解 ... 聲波、光波或其他電磁波遇到障礙物或別種媒質面而折回(2) [reflex條件反射的. 於 www.70thvictory.com.tw -

#66.用条件反射造句大全(5-300个句子)

【条件反射tiáo jiàn fǎn shè】:神经系统通过不断地对有信号意义的刺激所形成的结果。是动物在个体生活过程中适应环境变化而新形成的反射。俄国生理学家巴甫洛夫首先研究 ... 於 zaojv.com -

#67.古典制約(經典條件反射) | Facebook

古典制約(巴夫洛夫制約、反應制約、alpha制約),又譯經典條件反射,是一種關聯性學習。這種產生制約行為的學習型態被伊凡·彼得羅維奇·巴夫洛夫描述為動物對特定製約 ... 於 www.facebook.com -

#68.條件反射- 教育百科

如鈴聲本不會使狗分泌唾液,但每次在餵狗前打鈴,若干次以後,狗聽到鈴聲就會分泌唾液。這種因鈴聲信號刺激而發生的反應稱為「條件反射」。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#69.學前心理學 - Google 圖書結果

(二)條件反射的出現與心理的發生條件反射是指原來不能引起有機體反應的無關刺激物,如果與能引起某些反應的刺激物多次結合(同時出現),便也能引起有機體的這些反應。 於 books.google.com.tw -

#70.条件反射 - 知乎

条件反射 理论是巴甫洛夫的高级神经活动学说的核心内容,指在一定条件下,外界刺激与有机体反应之间建立起来的暂时神经联系。后天形成,有经典条件反射和操作性条件反射 ... 於 www.zhihu.com -

#71.悲觀絕望是種條件反射? 「習得性無助」令你學會辜負自己

上世紀60年代末期至70年代早期,美國賓夕凡尼亞大學學者Martin Seligman作出了心理學史上一次著[…] 於 hk.news.yahoo.com -

#72.條件反射的意思/解釋

條件反射 詞語解釋: 神經系統通過不斷地對有信號意義的刺激所形成的結果。是動物在個體生活過程中適應環境變化而新形成的反射。俄國生理學家巴甫洛夫首先研究。 於 qjyouth.com -

#73.条件反射

非条件反射是指在出生后无需训练就具有的反射。如防御反射、食物反射等。这类反射能使机体初步适应环境,对个体生存与种系生存有重要生理意义。 於 m.zwbk.org -

#74.消除你內在的條件反射 - LoveNPeace

在修行中,那些佛學道理已全懂,佛法智慧已具備,就不能完全解脫,遇事該怎麼反應就怎麼反應,不能自我控制的人,請做這個內在條件反射的消退練習,請在解脫的兩大車輪之一 ... 於 san23.pixnet.net -

#75.國際共運專題:巴甫洛夫的條件反射理論与列宁的革命--寒山

今天,稍有科學常識的人都知道這個現象叫做條件反射。如果你長期給予動物一定的信號,而這個信號又和一定的物質條件或環境同時發生,經過一定量的 ... 於 www.rfa.org -

#76.什麼是操作性調節?它是如何工作的?

通過操作性條件反射,在行為和後果之間建立關聯。 例如,當實驗室老鼠按下一個藍色按鈕時,他會收到食物顆粒作為獎勵,但當他按下紅色 ... 於 zhtw.reoveme.com -

#77.条件反射-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

使用Reverso Context: 肾上腺条件反射释放出来的应激荷尔蒙肾上腺素,在中文-英语情境中翻译"条件反射" 於 context.reverso.net -

#78.條件反射有多可怕果斷杯具看完你就知道了! - 男爵風

條件反射 指在一定條件下,外界刺激與有機體反應之間建立起來的暫時神經聯繫。條件反射在解剖 ... 經典條件反射具有獲得、消退、恢復、泛化四個特徵。 於 www.nanjuefeng.com -

#79.經典條件反射和操作性條件反射的定義分別是什麼? - 好問答網

經典條件反射(classical conditioning)的典型範例,包含了可重複的中性刺激和非條件刺激。非條件刺激(unconditioned stimulus、us)能夠引起非條件反應( ... 於 www.betermondo.com -

#81.當代普通心理學 - Google 圖書結果

無條件反射只是有機體出生以後生長和發展的先天基礎,無法適應異常複雜和經常變化著的生活條件。在生活過程中就形成了另一種反射——條件反射。建立條件反射時, ... 於 books.google.com.tw -

#82.孩子难以养成好习惯?利用“条件反射理论”开启不一样的教育方式

下面我们来看看经典条件反射特征有哪些: 1.获得:将条件刺激与无条件刺激多次结合呈现,自然就获得条件反应和加强条件反应了。实验中狗 ... 於 new.qq.com -

#83.拉梅茲生產減痛法| 衛教資訊 - 永和耕莘醫院

生產減痛法首創於蘇俄,是根據條件反射原理推演出來,認為人的大腦對於刺激的反應是可以經由學習而改變的,同理,產婦生產時也可以經由訓練轉移對疼痛 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#84.條件反射學說 - 中文百科知識

食物引起唾液分泌是無條件反射,是狗天生就有的;而狗聽到鈴聲就分泌唾液乃是條件反射,是根本不存在的,連續處理後才學到的。條件反射就是:原來不能引起某一反應的刺激, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#85.非條件反射與反射弧

非條件反射(unconditional reflex)是指不經腦部指揮,直接由脊髓向反應器(effector,如肌肉)下達指令的不隨意、規律性反射動作。 於 www.hkpe.net -

#86.比較操作性條件反射與經典性條件反射 - 人人焦點

說到條件反射,就不得不先說一下反射這一概念。反射是有機體在神經系統的參與下,對內外環境刺激做出的規律性應答。比如,吃東西流口水、手碰到燙的東西會迅速地縮回來等等 ... 於 ppfocus.com -

#87.条件反射的同义词- 相似词查询

条件反射 是什么意思,条件反射用英文怎么说,条件反射的近义词,条件反射的反义词,条件反射的同义词,跟条件反射类似的词语:本能反应,下意识,自然反应,本能, ... 於 kmcha.com -

#88.巴甫洛夫| 胡悦寧- 不做條件反射的奴隸

巴甫洛夫因而體會到,這群狗已將鈴聲與食物拉上關係,聽到鈴聲便聯想到食物,口水分泌也因而增加,這就是現今很多人都熟悉到的所謂條件反射(conditioning) ... 於 www.epochtimes.com -

#89.新生兒的學習:兩種條件反射 - iFuun

在本世紀初俄國生理學家巴甫洛夫的經典實驗中,當一盤肉擺在狗面前時,狗就會流口水,這時的流口水叫做非條件反射,它是與生俱來的;當這盤肉出現在狗面前時,如果同時響起 ... 於 www.ifuun.com -

#90.歐元兌美元挑戰1.1230附近的兩日高位,關注歐洲央行官員講話

欧元兑美元关注收益率,欧洲央行欧元兑美元周五连续第二个交易日上涨,原因是美元出现新的条件反射,以及对冠状病毒的担忧持续增加的避险情绪。 於 www.fxstreet.hk -

#91.什麼是巴甫洛夫的經典條件反射理論 - 第一問答網

這種現象稱之為經典條件反射。其過程如下: 1、食物可以使狗流唾液,流唾液是自然的、無法控制的反應。 食物是一種無條件刺激 ... 於 www.stdans.com -

#92.條件反射 - 醫學百科

醫學百科條目“條件反射”是一篇關于條件反射的文章,全文分為拼音、英文參考、條件反射與非條件反射的區別、食物分泌性條件反射、操作式條件反射、防御性條件反射、暫時 ... 於 big5.wiki8.com -

#93.有條件的反射- 它是什麼,可以解決嗎?

statokinetic;; 運動。 條件反射的抑制類型. 心理學家說,抑制條件反射有幾種- 先天性和後天性。 第一種分為這些亞種 ... 於 zhtw.tierient.com -

#94.ENOVO頤諾人體醫學神經反射弧模型條件反射中樞神經傳導 ...

品牌:ENOVO/頤諾實驗類型:生物/化學類適用人群:大學及以上ENOVO頤諾人體醫學神經反射弧模型條件反射中樞神經傳導心理神經歡迎光臨小店~ 詳細的請聊聊咨詢哈~ 但是在 ... 於 shopee.tw -

#95.「條件反射」的簡體字查詢·繁簡轉換

繁簡對照, 繁體字/ 正體字, 簡體字. 字形, 條件反射, 条件反射. 怎麼讀, ㄊ丨ㄠˊ ㄐ丨ㄢˋ ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ, tiáojiàn fǎnshè. 「條件反射」繁簡字形對比 ... 於 convert.tw -

#96.劇組疑殺貓被抵制!否認卻遭打臉臨演:被電死的

之後更一位自稱是當天在現場臨演的網友出面爆料那隻白貓早就死了,更透露「其實不是毒死的,是電擊的,用電擊刺激牠條件反射,最後被電死的,當天就埋 ... 於 newtalk.tw -

#97.條件反射的意思- 漢語詞典

生理學名詞。指有機體因信號的刺激而發生的反應。 《花城》1981年第6期:“ 心心形成了一個條件反射,沒有媽媽的優美的故事引路,他進入不了夢鄉。” 百科解釋:. 於 www.chinesewords.org -

#98.经典条件反射 - 全球百科

经典条件反射经典条件反射(也称为巴甫洛夫条件反射或应答条件反射)是指一种学习过程,其中具有生物效力的刺激(例如食物)与以前中性的刺激(例如铃??)配对。 於 vibaike.com