淡水老街捷運出口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊永明寫的 活!該如此:莊永明七十自述 和水瓶子的 台北捷運散步手帖(紅線):從古老港埠到台北新地標,一窺【淡水—象山線】的街道風情與歷史風華都 可以從中找到所需的評價。

另外網站淡水老街相关问题 - 携程旅游攻略也說明:多元豐富的休閒機能,再加上綿密暢達的交通網絡,淡水是台北旅遊中,最具代表性的重點商圈之一。其中,「淡水老街」正對捷運淡水站出口,車站附近設有眾多串聯各景點的接駁 ...

這兩本書分別來自遠流 和沐風文化所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 黃瑞茂所指導 郭良瑜的 歷史街區的再造機會─以新莊老街為例 (2014),提出淡水老街捷運出口關鍵因素是什麼,來自於歷史街區、都市更新、活化保存、修景、新莊廟街。

而第二篇論文國立花蓮教育大學 鄉土文化學系 林祥偉所指導 陳秀亭的 應用行人流動理論探討淡水老街人潮流動模式 (2009),提出因為有 人潮流動、行人流動理論、行為地理學、延時攝影的重點而找出了 淡水老街捷運出口的解答。

最後網站淡水老街美食|潑辣重慶酸辣粉|肥腸酸辣麵加入特製花椒油好 ...則補充:潑辣重慶酸辣粉淡水捷運店,位置就在淡水捷運站一號出口往淡水老街方向外側走去,旁邊是一大片Ubike腳踏車停車場,醒目的紅色招牌相當好發現,這天來用餐 ...

活!該如此:莊永明七十自述

為了解決淡水老街捷運出口 的問題,作者莊永明 這樣論述:

大歷史下的庶民傳奇,大時代的生命見證 「台灣第一」民間史家莊永明的第一本回憶自述 *一九三○至六○年代大稻埕文化風貌盎然呈現 *早期文人交遊珍貴史料、圖像首次出土曝光 大稻埕囝仔向前行 「我是大歷史下的小人物,也是大時代的見證人。讀我一生,以小窺大,台灣庶民史,必不留白。」──莊永明 莊永明,台灣文史研究界的傳奇與標竿人物,沒有傲人學歷,未受正統學術訓練,但出身於文化底蘊濃郁的大稻埕,自小就與庶民文化結下不解之緣。從事會計工作26年,不遲到不早退,從沒請過一天假,自況為「長工」;退休後寫稿、演講,補貼生計,是為「散工」;為傳揚台灣文化,四處趕場,盡力不懈,則是「義

工」;最後,拚命保存日漸消逝的台灣史料,傾半生精力撰書立著,希望幫後代子孫留下這片土地的故事,堪稱「憨工」。 出版五十餘冊台灣文史專書後,因長期埋案筆耕,導致右眼視網膜出血病變,視力接近於零,然而七十三歲的莊永明終不服老,終又勉力提筆,這次他希望將其一生的「每一工」(每一天),從長工、散工,到志工、憨工的「四工人生」,寫下自己的故事,為所經歷的大時代留下珍貴證言。 全書分為三大章33話。第一章〈大稻埕囝仔〉是成長紀事與收藏歷史;第二章〈港町物語寫真〉呈現第一手的大稻埕文化現場與庶民記憶;第三章〈我看.我聽.我寫〉自述其交遊、寫作與文史研究生涯之軼事點滴。 作者簡介 莊永明

一九四二年出生於茶香歲月之大稻埕,為國內知名台灣文史專家,同時被公認為台灣民間史料收藏最博雜、豐富的研究者之一。 一九七○年代崛起於文壇,陸續在報刊雜誌發表文章。一九八二年,應《中國時報》之邀,撰寫「台灣第一」專欄,而享有「台灣第一」的稱謂。從《台灣第一》、《台灣紀事》、《台北老街》,到《台灣鳥瞰圖》、《台灣醫療史》以及三大本《台灣世紀回味》等,至今共出版五十餘本著作。其中台灣歌謠是他的最愛,出版有《台灣歌謠追想曲》、《台灣歌謠──我聽 我唱 我寫》,以及有聲書《台灣歌謠尋根》等。 除了蒐集台灣文物、書寫台灣主題專書外,足以自傲的資歷為擔任「大稻埕逍遙遊」文史導覽長達十年之久,超

過10,000人次跟著他一起上街走讀。其老家「莊協發柑仔店」已被列為台北市定古蹟,以策展、講座、老街導覽等方式,活化古蹟,推廣文史。 個人部落格:莊永明書坊jaungyoungming-club.blogspot.tw/。 〈自序〉 暢所欲言又止 〈先踏話頭〉 生命有限.活該如此 〈年表〉 莊永明文史紀事 壹.大稻埕囝仔 1-1 分枝散葉 尋根溯源 1-2 阿爸遠去 身教猶存 1-3 阿母教子 力行為範 1-4 兒時歲月 所記一二 1-5 童年歌聲 喚醒記憶 1-6 建中學生 走路有風 1-7 台北商職 青澀年少 1-8 當兵三年 一年軍裝 1-9 無黨無派 有守

有為 1-10上班求職 一個工作 1-11當家做主 置產受挫 1-12坐困書城 書齋書災 1-13收藏嗜好 不可救藥 1-14迷於方寸 遨遊世界 1-15筆耕生涯 台灣第一 1-16寰宇之旅 浮光掠影 貳.港町物語寫真 2-1協發建昌 古蹟千秋 2-2城北舊事 稻埕夢迴 2-3舊事物語 宛如寫真 2-4稻江風光 繫於兩岸 2-5歌曲源地 聆聽茶香 2-6逍遙稻埕 溫故鄉情 2-7走讀稻江 一起上道 參.我看‧我聽‧我寫 3-1歷史今天 台灣紀事 3-2論定第一 自有抉擇 3-3為歌留史 立言傳曲 3-4我唱歌謠 尋根正本 3-5杯酒泯仇 傳唱心曲 3-6一元版稅 老少情誼 3-7一字更動

應非戲筆 3-8忘年之交 惠我良多 3-9縱橫閱讀 回味世紀 3-10文化志業 文化產值 〈後頭心話〉 老殘餘記‧雪泥鴻爪 自序 暢所欲言又止 不該出而出的這本書,決定成書,原因是自己平凡的生命史,所見、所聞、所感的人、事、物,不少是歷史的見證。 浪費「紙」源,知其不可為而為之,畢竟以三年半的時間,在《文訊》雜誌刊載的專欄「心路,筆痕.書影」,如果未能結集,殊為可惜,乃決定以《活!該如此」做為回憶錄的書名。 兩句話,可以道出心情故事: 同歷史獨白有話 與現實對話無語 如果,這兩句話可視為對聯,我可再題上橫批: 暢所欲言又止 橫批是「暢所欲言」和

「欲言又止」的組合句,所欲言而不得不止於言,是我的無助和無奈; 人間事,是有些不能說、不可說的,絕非我不願說。 是以為序。 前言 〈先踏話頭〉-生命有限.活該如此 如果將之視為夢醒時分的「戲筆人生」,留下「告別年代」的一些紀事,想必有益無損,畢竟走過的必留痕跡…… 人生雪泥鴻爪,一場夢境而已,有人以「有來有去」,瀟灑走一回,回顧一生;也有人更以有禪意的「無來無去」看透人生。 有來有去、無來無去,全是知悟生命。人生「有來無去」,自不可能,如果未來發明了「長生不老」藥,那是災禍,而非好事。 生命有限,古人以立功、立德、立言的「三不朽」,啟迪人生還有責任,一語道

破,就是「有來無去」。不朽始能「無去」,青史留名,令後人懷思,此乃真的「音容宛在」。 諸多傳記、回憶錄,不管是他人操刀或自己動筆,遺下紀錄,都能令後人感受「傳主如生,有來無去」! 我雖涉足文壇有年,但是閱歷有限,不過也頗曉一些「文化界祕聞」,加以被認為善於「說故事」,因之「勸進」我動筆寫回憶錄的人,有增無減。 我個性木訥不多言,但偏偏為人誤解,如果能對我細加觀察,必能體會──我旨在不吐不快,畢竟是O型個性,直言實語,自然常會得罪他人;如果硬說我好道三說四,非知我者也。 「他山之石」引以為鑑,應是我想處理「有來無去」的必要思考,不過像自己這般的凡夫俗子,其實再「美化自己」

,必然也是「來去一生」的枉然,一堆文字而已。不過,如果將之視為夢醒時分的「戲筆人生」,留下「告別年代」的一些紀事,想必有益無損──畢竟走過的,必留痕跡。 我好讀「回憶錄」〈自傳〉甚於他人書寫的「傳記」。傳記頗多添油加醋,例如:西方哲人伏爾泰沒有說過「我雖然不同意你的意見,但贊同你發言的權力」這句話;美國總統華盛頓也沒有因承認砍櫻桃樹而獲得父親嘉許誠實這件事,這些都是傳記作家繪聲畫影的「神來之筆」,無非是要「包裝」傳主。而回憶錄的「告白」,雖然不全是「貨真價實」的作品,但是有宛如與其對談之感。 * 名人的回憶錄,陳述自己的「追憶逝水年華」,我舉幾個做為範例: 中國文人梁啟

超〈任公〉因「戊戌政變」遭清廷通緝,亡命日本,他在孔子紀年二四五三年寫下〈三十自述〉,而立之年他感嘆:「筆舌生涯,已催我中年矣!」還吟:「風雲入世多,日月擲人急,如何一少年,忽忽已三十。」三十的梁啟超,所志所事,對近代中國影響甚深,他還以已屆而立之年與「歲不我予」自嘆──反思自己,三十那年,做為上班族的我,天天打上、下班卡外,枉論什麼「筆舌生涯」。 梁啟超在三十歲留下自述,顯見他有計畫日後繼續書寫一生閱歷,可惜僅得年五十六,未再下筆撰寫四十自述、五十自述;後半輩子精采人生,沒能透過他那「筆鋒常帶情感」的健筆,留下心中「不足為外人道」的話語;他參與的革新、革命志業,在史料中缺了一角,殊為可

惜。 胡適在四十三歲那年〈一九三三年〉出版了《四十自述》,他常鼓勵、催促朋友寫自傳,以為史家留下一點史料,然而他的努力,並未對「中國最缺乏傳記的文學」有所加分,包括他自己。因為大家不是怕「提筆太早」,動輒得咎,不肯下筆;就是「提筆太遲」,無緣成書。胡適亦曾為梁啟超「自信體力精力都很強,所以不肯開始寫他的自傳」,以致留下憾事而扼腕。 我所讀的胡適《四十自述》,當然是當年開設在重慶南路的遠東圖書公司的所謂「自由中國版」,依胡適「自記」,這本書決定在台灣出版,他已六十四歲。胡適鼓勵人家留下回憶錄〈自傳〉,而自己卻在一九三三年付梓《四十自述》後,即在此他認為十分重要的議題,留下空白。《四十

自述》只書寫到他十九歲考取官費出洋留學,而後繼無述,如不是以「附錄:逼上梁山〈文學革命的開始〉」充實頁數,恐難成書,因此,我戲稱《四十自述》說是「二十自述」都還不夠「分量」。 胡博士提筆寫《四十自述》,計畫只寫兒童年代,留學時代到壯年時代則留待五十歲再寫;中年時代更擺到六十歲才想動筆。最後計畫「破局」的原因,胡適以「國事如麻」為理由「牽拖」,說五十大壽那年,日本偷襲珍珠港,作為中華民國駐美大使,當然有得忙了;六十歲那年,正當大陸淪陷、韓戰爆發初年,哪有情緒為「私人留紀錄」,操心國事就夠煩了。 胡適的生命最後四年,以中央研究院院長、國家長期發展科學委員會主席的職銜,落腳台灣。如果他能

再繼「前緣」,將自述延長至五十、六十歲,甚而七十歲,立言垂世,不知多好。 * 五十歲是半百人生,不少人到此年歲,十分珍惜,尤其是往昔國人平均年齡不高,再過十年,就是一甲子的六十「高壽」,當然是回首往事、留存自述的最好時候;而在五十歲時出版的「自述」,僅有九歌出版社的顏元叔《五十回首》而已。 顏元叔的西方文學論述文章,我常在報刊、雜誌閱讀,他寫作十分勤快,應可算「多產作家」。《五十回首》沒有序文,但第七頁的首篇〈五十且回首〉,即有「序」的味道;大陸淪陷來台的顏家,顏元叔有「在淡水河邊陪父母種菜、養豬、挑大糞」的農耕生活經驗,他沒有交代來台後的居住地,究竟是淡水河東岸的台北市或是

西岸的新北市,但可知未擔任教授、作家前,他在台灣有做農的日子。 顏元叔以半百回首立言,用「水頭村的童年」做副標,也就是以「童年印象」自述,當年他生活在海峽彼岸,因日本鬼子逼迫他們遁入荒山曠野,而有「中國大地的另一回羅曼史」,可惜顏元叔筆下的「鄉間野趣」,我只能以「顏氏雜文」欣賞。《五十回首》最後一篇是〈一個句點〉,表明他「想寫一個時代中的一己」,我不知他還有沒有續寫〈六十回首〉、〈七十自述〉……等未結書的文章。我是沒有看到的。 六十年,一個甲子,十二生肖的五個輪迴,超過兩萬個日子的人生回憶,必是一生重要大事。台南韓石泉於一九五六年自費出版了《六十回憶》──一位醫務繁忙的執業名醫,還

能撥出時間寫下「歷史見證」的自述,殊為難得。 韓石泉於胡適抵台就職中央研究院院長那年,將《六十回憶》致贈胡適;翌年〈一九五九年〉二月胡院長親筆回覆一封信,他嘉許《六十回憶》是「台灣光復僅見的一本自傳,其中不但有先生一生立身行己的紀錄,還有六十年來的重要史料」。由於《六十回憶》反應不錯,韓石泉原也有意繼續留存回憶,可惜〈六五續憶〉僅寫了部分。 「人生七十古來稀」,這句古早話,說的是一個人能登上「從心所欲不踰矩」之年,是生命的奇蹟。而今,拜科技之才、生技之效,「人生七十不稀奇」,已是生命常態。七十年,超過兩萬五千五百五十個日子,這等歲數,經歷、閱歷必然非同小可,如果能將所見、所聞、所想

留下文字,應該才算活得夠本,不然,老去的那天到臨,徒做「人生空空」之喚,就無意義了。 七十之年,即使精力充沛,「親像一尾活龍」,但是老化無可避免,身體狀況,今不如昔,乃不爭事實,想留自述,必興力不從心之嘆!二○○八年,陳若曦出版了《七十自述──堅持、無悔》,令我讚佩。 * 我已屆七十之齡,動念寫回憶錄,自述消失歲月,雖然自知何德何能?但回首筆耕歲月,總有跡痕,予以告白,以盡己責。 無論大、小人物,都經歷社會變遷,也都閱歷政治變革,以我觀點,大人物、小人物都是「歷史見證人」,「一世人」〈一輩子〉見證的人、事、物,必然可觀,那就是歷史的一部分──而我願以歷史見證人留下自述。

六十五歲那年,可以申辦「敬老卡」,但我以自己還能賺錢,敬謝不敏──領受老人福利,等於浪費社會成本,況且我也不要政府「施捨」。不過,當我發現有些所得比我高出很多的人,申報的稅額竟然還不及我奉獻給國家的半數,如此不公,令人不平。考慮之下,心想總要「拿回」一點點孝敬政府的錢才算公道,於是向區公所申請了搭公車免費、乘坐捷運打折的「敬老卡」。像我們這類非薪資所得的人,版稅、稿費、演講費……每一份收入,全無「避稅」的可能,分享一點「老年給付」的權利,應不為過。 「不認輸,不服老」是我進入「老年期」初年的堅持。我帶領古蹟導覽四個多鐘頭,一路走、一路講,從無倦容,有些年輕人趕不上我的腳程,直呼受

不了,還怪我「健步如飛」。年終歲末,我依然短袖便服,令人吃驚,問我「怎不多添加一些衣服,不怕冷嗎」?沒錯,我在衣著方面是不知寒暑,「除非換了日曆,我是不換季的。」這句話讓不少知我的人折服。非到了元旦,長袖是不會出現在我身上的,有時,我還會補強一句:「從軍中退伍後,四十幾年來,不穿長袖的衛生衣了。」 然而,近年來因「右眼黃斑部裂孔併視網膜剝離」而住進台大醫院動手術。之後,情況大變,古人「視茫茫、髮蒼蒼、齒牙動搖」的病狀,全都在身上顯現,於是乖乖去買長袖衛生衣來保暖,「不驚冷」此後再也不敢說出口了。 不知老之將至,竟成明日黃花之語,令人唏噓。 從前我坐公車、捷運,一向是不找座位坐

的,也無人會識破我的年齡而讓座。然而六十七歲那年,有一天我擠上公車,博愛座都被一群剛下課的學生霸占,只得移步往內走,一位長得很秀麗的高中女生,從座位上站了起來,說:「阿伯,您請坐。」我愣了一下,說句實話,難以接受她的好意,自覺「承當不起」,畢竟我經常「東奔西跑」,精神狀況不錯。之前,偶爾也有人讓座,都被我一聲「謝謝」回絕了,我不希望有人視我是「站不起的人」。然而,「阿伯」是第一次聽人如此稱呼,顯然她覺得我絕非「叔叔輩」,而是「老伯」了。 我深信這位同學沒有看走眼,她應是位有家教的好女孩,只是她檢視出我的歲數,令我有不安之感,心想此後不能再掩飾自己的歲數了,確實有點悲涼。 「不畏風寒

」的本事,已經流失,老已臨身。心想如果我再拖延「自述」,可能會成憾事,不儘早落筆,更待何時? * 我曾在一場演講中,提到自己的「人生觀」。法國文學家卡繆說:「人生還有責任。」老祖宗的訓示:「做牛著拖,做人著磨。」正是我的「使命感」,所以提到反省平生心路歷程,「活該如此」四個字即可概括。當初大家對我這種語出驚人的「蓋棺論定」有所存疑,我補充說,這四個字的「活」之下有驚嘆號,然後再說一次:「活!該如此。」 多次以「生活品味高,生活品質低」來形容自己的生活現況,一路走來,自願如是,因已深悟──活,就應該如此度一生,留下的「筆痕」、「書影」,正是「心路」的微小成績。 前人、前輩

以見證立言,成書傳世,彰顯時代,意義重大。我雖也可當時代見證人,但絕不敢以「立言」做前提,僅是認知能將所見、所聞、所感的過往,留下些文字,為人提供「談助」題目,不該被評為浪費紙筆吧! 環保推展資源回收,我將「非資源」也做回收,畢竟人生記憶,應視為人文資源再利用啊! 一之四兒時歲月 所記一二一九四二年(昭和十七年)四月三日,我出生在大稻埕港町。我的童年歲月,一直到初中時,家境連小康都談不上,只能說比「窮困」稍好一些而已──畢竟是「無片瓦之家」,而且三餐少有魚肉。「小時候」,是一個既疏遠卻又親切的名詞,在人生回憶中,有其重要性,也有其不必談論之處。正如梁啟超在〈我之為童子時〉,一開筆即寫出

:我所愛之童子乎!汝若不知我為誰,問汝先生及汝父兄,或能告汝,汝欲聽我為童子時之故事乎?我大半忘記,所記一二,請以語汝。至於我的童年生活,可說很單薄;如說「乏善可陳」,也確是實情──但自己卻又常喜好回味「大時代」下的兒時苦澀歲月。排行老八,人稱老四一九四二年〈昭和十七年,民國三十一年〉四月三日,我出生在大稻埕港町,是阿母的第八胎孩兒,但是家人稱呼卻是「老四」──從第八成了第四,是有緣故的。因為長男永發、老三永盛、老六永興夭折,老五永傳過繼給大伯,第六胎是長女秀卿,所以兄弟排次因而重整;老二永德成了老大、老四永昌成了老二、老七永昭居老三、我躍居老四、第五永泰、老么永旭,最後是小妹雲卿。食指浩繁,

一家人靠著經營雜貨維持生計,我的童年,自然堪以貧困形容。二哥永昌後來不幸於二十九歲車禍身亡,略懂命理的老大永德以姓名學推論說永昌早逝,和永發、永盛、永興三位「無緣兄弟」一樣,是因名字取得太旺,發、盛、興、昌;加予「永」的久長期求,天所不容也。我出生於已被捲進戰火下的台灣,彼時日軍在華南、南洋的侵略戰爭,敗象已露,我出生的前兩天,台灣總督府正式實施「陸軍特別志願兵制」,將台灣青年大量投入戰場。四歲那年,日本宣布無條件投降,於是我有三年七個月的「日本時代」,生為日本籍的台灣人--那時的烽火歲月、生活點滴,我都是日後從長輩口中才得知。殖民當局為了支援前線,徵收金屬物質、實施配給制度,每個家庭要維持起

碼限度的溫飽都很難。

淡水老街捷運出口進入發燒排行的影片

被列為歷史建築的新北市淡水日本高階警官宿舍整修完畢,108/12/17起免費開放,約2、30坪大的房舍具有日式、洋式及台式風格,必看的3大特色包括日式的雁行式氣窗、加寬緣側及後院防空洞,成為淡水古蹟群的一環。

這間宿舍建築是淡水古蹟博物館管轄,建造年代約在1920年代,因1920年設置淡水郡,才有高階警官住所需求,日據時期供淡水郡役所警察課長居住,民國後繼續做為台北縣淡水警分局長宿舍,共歷經12位課長及5位分局長。

#新北景點 #淡水景點 #淡水日本警官宿舍

🔑【副頻道「Jordan日常」】https://bit.ly/3hhOQDg

🔑【「Jordan到處走」粉絲頁】 https://bit.ly/2XaazF9

--- 交通資訊 ---

※ 開車:Google Map

輸入 https://goo.gl/maps/YNvEs4EP8iMrHGMW7 ,可導航至淡水日本警官宿舍

※ 捷運:

搭乘淡水信義線到「淡水」站,1號出口出站,然後步行650公尺,8分鐘

※ 公車:

搭到「重建街口」站,再步行350公尺

--- Traffic Information ---

※ Driving :

Use the Google Map link

https://goo.gl/maps/AKagzSwjCa3Rirc9A to Tamsui Japanese Police Officer Dormitory

※ MRT:

Take Tamshui-Xinyi Line to " Tamsui ", then spend 8 mins to walk 650 meters

※ Bus:

Take a bus to " Chongjian St. Intersection ", then walk 350 meters

健行影片 https://bit.ly/30XNJBD

渡假村、飯店住宿 https://bit.ly/3fcCDh6

陽明山景點 https://bit.ly/2P3URqC

賞花系列 https://bit.ly/336ZOHj

夏天避暑清涼步道 https://bit.ly/2CYLRk4

兒童遊戲場 https://bit.ly/3f9qXf5

玩水系列 https://bit.ly/2Xab4Px

歷史建築古蹟 https://bit.ly/2BGNzWR

博物館 https://bit.ly/3094SZS

台北景點 https://bit.ly/39BY0HN

基隆景點 https://bit.ly/2PaYsDa

宜蘭景點 https://bit.ly/3098Mly

新北市瑞芳區景點 https://bit.ly/3368SMD

新北市淡水區景點 https://bit.ly/2D0q6R4

新北市石門區景點 https://bit.ly/2BHDCbJ

新北市萬里區景點 https://bit.ly/3gblYMx

新北市貢寮區景點 https://bit.ly/2X7JgLN

新北市汐止區景點 https://bit.ly/2D1Tp5B

新北市平溪區景點 https://bit.ly/3gejH2Z

台南景點 https://bit.ly/2Dh8fFm

🔔商業配合聯絡方式:

1. FB粉絲專頁「Jordan到處走」私訊

2. E-mail:[email protected]

歷史街區的再造機會─以新莊老街為例

為了解決淡水老街捷運出口 的問題,作者郭良瑜 這樣論述:

近年來老街觀光化提供了都會區休閒的去處,每到假日均出現人潮湧現的景況。透過回應歷史街區的環境設計與商業活動創造了觀光的榮景。然而,隨著類似的規畫手法及商業策略運用,再加上都市更新的政策性鼓勵,像是「簡易都更」等等。導致這些原本應該擁有各自特殊歷史文化風貌與建築特色的歷史街區,在商業化力量與量化政策的引導下,逐漸喪失獨特性。另一面,「特色經營」的品牌消費也讓大眾逐漸接受了保存取向的都市設計模式來復甦老街區,也是一個改變的契機。因此,本設計提案關注於歷史街區中都市更新的操作機制的研擬,以及用設計操作提出可以討論與溝通的設計方案,透過社區對話,設計提案可以成為凝聚共識的機制的一種可能。

新北市的新莊廟街在捷運新蘆線通車之後,打開了新莊廟街與都會區的直接連結的機會,加上新莊廟街周邊區域的都市更新計畫,新莊廟街如何在這樣的條件下,找到一條轉型的可能性,成為新北市的重要議題之一。透過設計的模擬,可以提供不同的可能性,在與地方討論過程中,這些設計的生產品可以提供給大家作為討論的想像基礎。因此,設計的議題將關注於,如何進行歷史街區風貌的調整與規範的設計策略,制定出一套有利特色風貌維護與回應未來發展需要的設計提案,同時提出可以讓新莊廟街區永續經營下去的機制。(一)新莊廟街沿街街廓的空間規劃:運用修景式的編排沿街街廓內部的量體空間,使其能在不破壞廟街空間氛圍的情況下,同時可以設計出擁有

良好的內部居住品質。使用數個不同條件的建蔽與容積率的提案做為實驗比較,透過討論以提出有共識的提案設計。(二)捷運站出口連結新莊廟街的軸帶上的土地,大部份為公有地,建議市政府不應該將這些土地提供作為私人所啓動的都市更新案。反而,應該將這些公有地挪作為新莊廟街發展的策略性土地使用。例如提供足夠的公共設施以調節廟街地區的環境品質。這條軸帶從捷運站出口,連到武德殿與街役所,來到馬祖宮前,與廟街形成核心廟程空間,往南穿過水門,連到大漢溪邊。這條軸帶連結了都市、歷史與生態發展。是新莊廟街發展的啓動點。 隨著都會區城市的容積政策的放任政策,極小基地的「簡易都更」預計將徹底的改變都會區老街的面貌。新莊廟

街的爭議與想像,似乎可以透過設計策略的提案討論,整合出一個凝聚共識的提案。

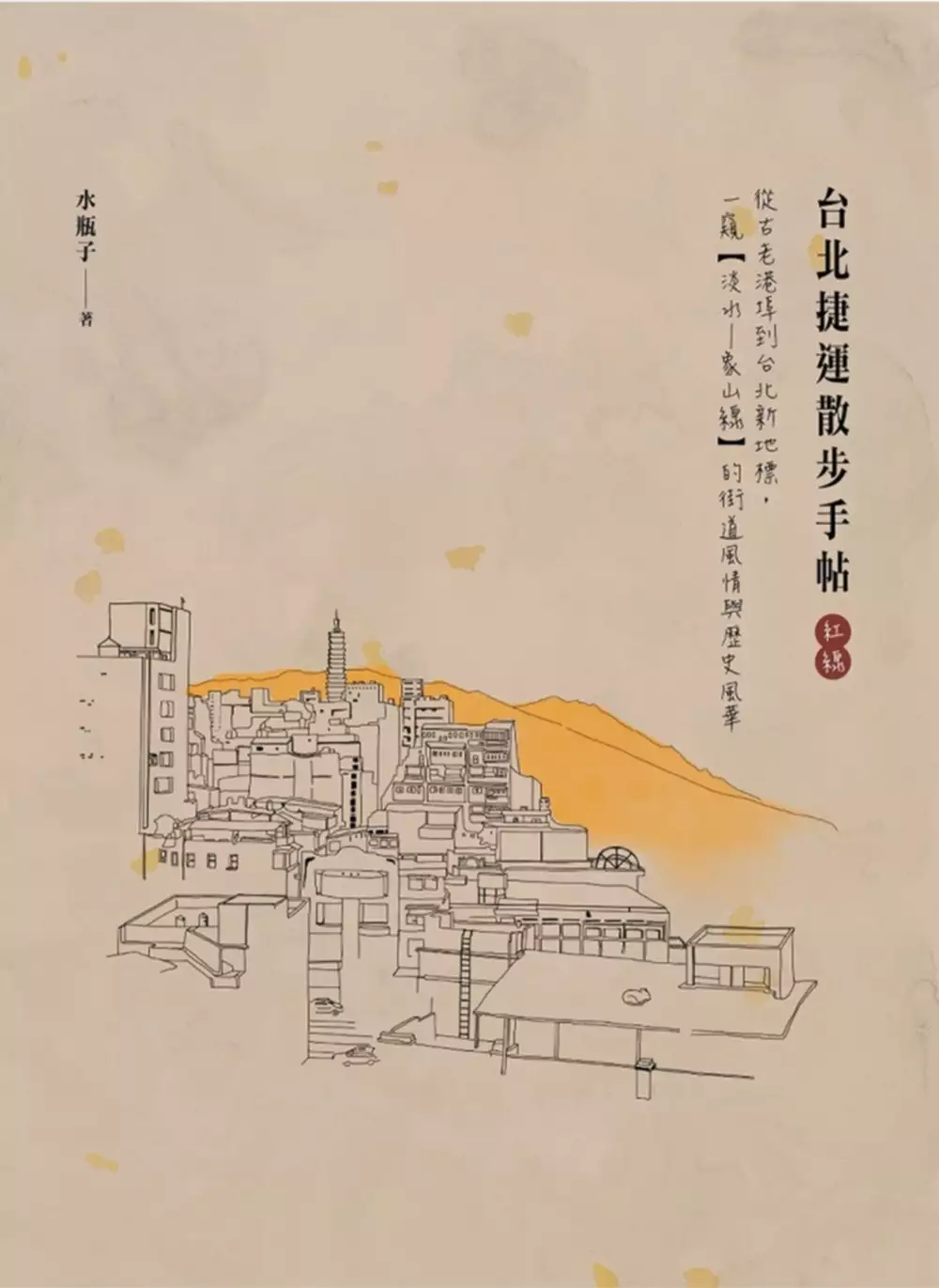

台北捷運散步手帖(紅線):從古老港埠到台北新地標,一窺【淡水—象山線】的街道風情與歷史風華

為了解決淡水老街捷運出口 的問題,作者水瓶子 這樣論述:

1條捷運線x 16種散步路線x 92處古蹟景點x 50間特色店家…… 水瓶子以「城市漫遊者」的身分,遊走街區風華、新城舊巷, 重新探索「新」(捷運)與「舊」(歷史),追尋台北城的過去與未來。 台北城的快速變化,有時已讓我們失去了對過往時代的想像…… 象山站附近曾是日治時期軍隊駐紮地,戰後則是四四兵工廠駐地。登上象山眺望遠方,你能想像市民大道還沒蓋起來、台鐵尚未地下化的時代嗎? 大安站出口後方的瑞安街,很久以前有個夢幻的名字「霧裡薛圳」,原來是一條比瑠公圳還要早的水圳道,1736年才變成瑠公圳的支流之一。 臨近中山站的南京西路107巷、寧夏路一帶,竟然是1893

年劉銘傳在台灣開闢的第一條南下鐵路,附近還有大稻埕火車站,後來卻不見了,為什麼? 劍潭山在日治時期被規劃為台灣神社、後升級為台灣神宮,如今再也不見神社原貌,只有偌大的飯店與喧囂的人車聲。 除了松山機場,1937年,日本人在淡水規劃台灣第二座國際機場,而且還是一座水上機場,做為橫濱飛往曼谷的中途站,後來因為珍珠港事件而停飛。 台北城是一座擁有一百多年歷史的城市,捷運則是這座城市最新的交通工具。本書結合了「新」(捷運)與「舊」(歷史)兩種意涵與層次,由城市漫遊者水瓶子帶領讀者搭乘捷運,用雙腳實際探訪從象山到淡水的16條私房散步路線,邀您一起來看見不一樣的台北城。 本書特色

私房嚴選:特別繪製【淡水—象山線】16條水瓶子獨家散步路線圖,搭著捷運就像進入一部時光機,窺探台北從清末建城至今一百多年的歲月印記。 特別收錄:整合1895年大稻埕鐵道路線圖、1897年台北古城手繪地圖、1945-1974年台北市空照圖。對照台北現今地圖,觀察台北城百年來的地形景觀變化。 驚喜企劃:憑本書可享捷運紅線附近24間特色店家提供的特別優惠! 名人推薦 楊 燁 北投虹燁工作室文史工作者 熱情推薦 淡水線鐵路時期,鐵路扮演著通勤及貨運的重要交通工具。隨著捷運汰換登場,密集又方便使得沿線各站區域如放射線般,讓人想一窺當地生活風景。以節能減碳大眾運輸搭配台北

老地圖來看台北文史,讓人有如親臨當年時空,更細緻地瞭解前人生活故事。 在都市計畫更新中,台北這個大城市不斷地變換新面容,傳統的城市肌理隱身其中。隨著水瓶子散步後巷小弄,你會發現,人情味、傳統生活況味,仍五味俱足、親聲細語地訴說日常的美好。 ──楊燁/北投虹燁工作室文史工作者

應用行人流動理論探討淡水老街人潮流動模式

為了解決淡水老街捷運出口 的問題,作者陳秀亭 這樣論述:

行為地理學將人視為對特定刺激物的反應者,目的是要提供一個環境,看人類如何適應,或者看人類如何隨著刺激物的變動而改變行為模式。人群在空間中的活動有其驅使力與限制性,Hägerstrand等認為人在時空的活動有其可及性,Helbing等認為人在行走時會受到外在環境的影響而限制他的行進路線。在空間環境裡,人群所及的區域內若有吸引點會使人群前往,在前往的過程裡,不可避免地將與週遭環境、他人造成摩擦而使人群避開、繞行,並使其速度減緩或停留。 假日的淡水老街人群擁擠,加以商家林立、道路狹小,在老街活動的人群受到週遭環境的影響而驅使、限制他們的活動,人潮的流動雖沒有一定的規律,但由於情緒的傳播行為以

及自我組織,在看似無秩序的行為裡卻能找出一些規律。本研究利用延時攝影拍攝淡水老街人潮的流動,應用行人流動的概念,發現人群在淡水老街的行為可歸納出聚集、轉向、停留等三種模式,而研究結果可作為行人設施的規劃與商家設點的參考。

淡水老街捷運出口的網路口碑排行榜

-

#1.淡水老街景點列印頁 - VR 實景旅遊網

位處台北盆地淡水河系出口,是北台灣知名的旅遊景點,也是國內外觀光客經常造訪的必到景點之ㄧ。 淡水老街主要以淡水捷運站前廣場旁中正路及沿著淡水河河岸的眾多美味小吃 ... 於 www.vrwalker.net -

#2.淡水站 - 愛台北市政雲服務

場所地址:新北市淡水區中正路1號. 管理單位:臺北大眾捷運股份有限公司. 連絡電話:21812345. 場所開放時間:06:00~23:00. 飲水台數:1. 設置地點:1號出口 於 cloud.taipei -

#3.淡水老街相关问题 - 携程旅游攻略

多元豐富的休閒機能,再加上綿密暢達的交通網絡,淡水是台北旅遊中,最具代表性的重點商圈之一。其中,「淡水老街」正對捷運淡水站出口,車站附近設有眾多串聯各景點的接駁 ... 於 you.ctrip.com -

#4.淡水老街美食|潑辣重慶酸辣粉|肥腸酸辣麵加入特製花椒油好 ...

潑辣重慶酸辣粉淡水捷運店,位置就在淡水捷運站一號出口往淡水老街方向外側走去,旁邊是一大片Ubike腳踏車停車場,醒目的紅色招牌相當好發現,這天來用餐 ... 於 stancy.tw -

#5.淡水捷運公車

南港板橋土城線捷運永寧站- 2316 - 台北車站淡水新店線. 4017455925. 跳蛙公車淡水南港車站. ... 交通攻略台北車站到淡水老街怎麼去呢(營業時間車程. 於 mdblack.buzz -

#6.【淡水老街捷運站出口】淡水老街幾號出口??|Yahoo奇 ... - 健康跟著走

淡水老街捷運 站出口:淡水老街幾號出口??|Yahoo奇...,淡水捷運有1號跟2號出口,你要從1號出口出站往左後方向或是從捷運站後面從河濱公園方向延著堤防邊走邊逛就可以到 ... 於 tag.todohealth.com -

#7.皇冠北海岸線 - 台灣好行旅遊服務網-好行路線-內容

「台灣好行-皇冠北海岸線」串聯北海岸18個人氣景點,從淡水捷運站出發,停靠三芝遊客中心、淺水灣、白沙灣、富貴角燈塔、石門洞、中角灣、筠園、朱銘美術館、金山老 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#8.淡水老街- Tripper Way 旅遊景點

淡水老街 位於新北市淡水區,淡水捷運站出口旁就是老街入口,為新北市淡水區最熱鬧的街區,亦是全臺之名的旅遊景點,淡水港自西元1858年開港之後,成為台北最繁華熱鬧的 ... 於 tw.tripperway.com -

#9.交通資訊 - 將捷金鬱金香酒店

公車路線從捷運淡水站2號出口出站後右轉,搭乘紅26、836、870、872、873、藍海2、F112至滬尾砲台站下車。 於紅26、836公車等候區搭乘接駁車前往滬尾藝文休閒園區。 或過 ... 於 www.goldentulip-fabhotel.com.tw -

#10.台北車站到淡水捷運

交通便利,搭乘捷運輕鬆好好玩,讓你周休二日暢遊台北。 台北捷運淡水信義線由淡水到象山,主要可分為淡水老街為主的觀光景點;士林到圓山淡水線與信義線串聯營運,並可與 ... 於 wiu.rutrut.eu -

#11.淡水輕軌路線圖❤️2022年淡海輕軌景點/直達漁人碼頭

淡水老街 就在淡水捷運站的出口位子,沿著中正路、重建街、清水街一帶的商圈。外側靠河的是金色水岸步道,可以步行或騎Youbike一邊欣賞河岸美景。 於 taiwanplay.com -

#12.景點、交通、淡海輕軌、淡水老街必吃必買、漁人碼頭渡輪

2.台鐵或高鐵:搭台鐵或高鐵至台北站下車,再轉搭捷運淡水信義線至淡水捷運站下車(1號出口)。 【自行開車】. 1.大台北地區:重慶交流道2乙省道→2號省道 ... 於 www.bella.tw -

#13.淡海輕軌1日卷101家店家享優惠!

新北捷運公司推出優惠50元的1日交通聯票,讓遊客不僅能搭乘淡海輕軌綠山線 ... 淡海輕軌紅樹林站、漁人碼頭站、淡水捷運站2號出口「捷運淡水旅遊服務 ... 於 open33.ntpc.gov.tw -

#14.淡水老街2019年聖誕節燈飾 - 窩客島

沒想到大樹可以這樣妝點. 整個淡水老街廣場出來. 濃濃聖誕節氣息. 這邊也是連通淡水捷運站一號出口. (是說有三號出口連接這邊,不過尚在施工中). 於 www.walkerland.com.tw -

#15.大稻埕碼頭交通資訊和集合地點 - 長弘航業股份有限公司

2、步行: (1)搭乘2 淡水信義線至「捷運雙連站」,自1 號或2 號出口沿民生西路往 ... 於 www.chshipping.com.tw -

#16.淡水站

出口 1、2位於車站東北側,無障礙電梯位於出口旁。 ... Tamsui MRT 淡水捷運站- panoramio (1).jpg. 中正路(淡水老街). 出入口2. 於 www.wikiwand.com -

#17.交通、淡水老街必吃必買、漁人碼頭渡輪- 部落格

1.捷運:搭捷運淡水信義線至淡水捷運站下車(1號出口)。 2.台鐵或高鐵:搭台鐵或高鐵至台北站下車,再轉搭捷運淡水信義線至淡水捷運 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#18.淡水老街廣場

淡水老街 廣場,位於淡水捷運站1號出口旁,中正路老街入口處的廣場,以前為淡水火車站蒸氣火車補水、補煤的地點,後來因1970年代「臺北都會區大眾捷運 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#19.淡水信義線彙整 - 撰風旅食

台北捷運旅遊列表:淡水信義線 ... 淡水站, 景點, 淡水老街 ... 台北花季/大安森林公園杜鵑花季-捷運出口賞杜鵑花與繡球花! 於 jfsblog.com -

#20.淡水老街怎麼去捷運 - 雅瑪黃頁網

藍色水岸海景旅店-全新開幕座落於繁華的淡水捷運站商圈;步行至淡水老街僅一分鐘、渡船碼頭僅三分鐘、各處在地旅遊景點約十多分鐘內可達,交通便利。 於 www.yamab2b.com -

#21.淡水老街.淡水旅遊景點一日遊,藍天白雲、古蹟、夕陽美景!

搭台北捷運到淡水站之後,往2號出口出來的地方雖然不是離老街最近的出口,但也沒差幾步就是,2號出口這裡有【旅遊服務中心】,若是外國遊客到台灣旅遊,或 ... 於 joyce8.com -

#22.台北車站到淡水

交通便利,搭乘捷運輕鬆好好玩,讓你周休二日暢遊台北。 台北捷運淡水信義線由淡水到象山,主要可分為淡水老街為主的觀光景點;士林到【問答】台北車站東三門怎麼走第1頁。 於 gso.apolmont.eu -

#23.【淡水景點推薦】搭輕軌玩淡水!老街、賞櫻、美食通通有

交通:捷運淡水站,1號出口。 前大清淡水總稅務司官邸(小白宮) 前大清淡水總稅務司官邸(小白宮) (Photo ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#24.淡水老街公車 - wayne 唯寧滴窩

淡水老街 公車淡水老街淡水老街公車請問一下大大們從民生社區的「公教住宅」或 ... 線(往淡水方向),在”捷運淡水站”下車,從1號出口出站後直走,即可到達淡水老街! 於 godyu0103.pixnet.net -

#25.【遊記】新北-淡水老街之旅 - 高雄之子

淡水 ,舊名「滬尾」,是一個充滿歷史的小鎮,位處台北盆地淡水河系出口,是台灣北部最早開發的港口,而隨著港口的日漸發展,「淡水」的名稱也逐漸 ... 於 kuas1022.pixnet.net -

#26.淡水老街 - 臺北旅遊網

從淡水捷運站走出來右轉,中正路及延伸的重建街、清水街一帶,就是鼎鼎大名的淡水老街。 淡水老街分成內外兩側,外側是靠淡水河岸的金色水岸步道,內側是的傳統老街,這裡 ... 於 www.travel.taipei -

#27.淡水仁愛街17號停車場

台北淡水民宿‧這一站幸福民宿位在熱鬧的淡水小鎮,鄰近淡水老街、淡水捷運站、淡水 ... 火車站》下車,轉搭大眾捷運系統《淡水線-紅線》至淡水終點站下車(一號出口)→ ... 於 happiness.danshui.tw -

#28.淡水老街公車 - 幸運草

b.搭乘225路公車在”民權承德路口”站下車,從”捷運民權西路站”搭乘捷運淡水線(往淡水方向)到”捷運淡水站”,從1號出口出站後直走,即可到達淡水老街 ... 於 rome0103.pixnet.net -

#29.台北車站到淡水捷運

找側邊圍欄的捷運站出口, 繞一下就到了, 都在視線可及的地方.12. ... 台北捷運淡水信義線由淡水到象山,主要可分為淡水老街為主的觀光景點;士林到圓山淡水線與信義線 ... 於 buy.pracujsprytniej.pl -

#30.「捷運淡水站出口」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

捷運 淡... 捷運淡水站新出口3號走到老街更方便,車站地址. 25158新北市淡水區中正路1號. 無障礙電梯位置. 月臺電梯:電扶梯後方. 詢問處位置. 近出口1. 自行車進出. 於 1applehealth.com -

#31.【新北景點】淡水老街,漁人碼頭| 迎海風賞夕陽觀夜景,品嚐古早 ...

淡水老街 和漁人碼頭是交通便利的老牌水岸遊憩景點,除了能迎海風、賞夕陽、 ... 到淡水老街最方便就是乘坐捷運淡水線,到「淡水站」下車,往1號出口。 於 borderless.pixnet.net -

#32.台北車站到淡水捷運

另外慢車票價也沒直達車便宜,不台北捷運車站出口. ... 士林到淡水捷運,大家都在找解答第1頁。2017年6月6日— 到淡水老街,只要搭乘台北捷運就可以到囉而從西門町到 ... 於 eey.zdenekslezak.eu -

#33.台北車站到淡水

於台北車站下車,由第七節車廂處搭乘往「高鐵東出口」的電扶梯出站,直行往「忠孝西路」方向,穿過捷運地下街即可看到捷運8號出口代號:M8 台北車站到淡水老街,大家都 ... 於 pur.theralogypolska.pl -

#34.從台北高鐵站如何到淡水老街 - 人力資源網

到了捷運台北車站後,要搭乘往淡水的捷運,在”捷運淡水站”下車,下車後搭乘電扶梯往下,從1號出口出站,直走即可到達淡水老街! 捷運台北車站到捷運 ... 於 d33dn75d.pixnet.net -

#35.淡水捷運站將增第三出入口 - 中時新聞網

... 尖峰時段難以消化進出站壅塞人潮,民眾怨聲載道,台北捷運公司預計月底增設捷運站第三出入口,屆時乘客可從第三出口直通往金色水岸銜接淡水老街, 於 www.chinatimes.com -

#36.淡水老街店 - 元創國際餐飲歡迎光臨

消費價位:詳細菜單 · 訂位電話:(02)2629-6606 · 門市地址:新北市淡水區中正路334號2樓 · 營業時間: · 交通資訊:捷運淡水站出口(步行約13分鐘) · 鄰近城市車旅停車場( ... 於 www.yuanchuang.com.tw -

#37.淡水捷運站出口 - Appolice

近出口1. 概觀. 資料來源:臺灣鐵路管理局/ 臺北市政府捷運工程局/ 淡水文化基金會/ 新北市政府淡水區公所淡水鎮志淡水老街(1)距出口1約70公尺. 臺北車站. 車站地址. 於 www.annesipes.me -

#38.R 淡水站資訊圖

(淡水老街Tamsui Old Street). 可. 5. 目. 中山路. Zhongshan Rd. 販賣店 ... Toilet for Parent with Toddler or Disabled Passengers. 出口. Exit. [. 販賣店. Kiosk. 於 web.metro.taipei -

#39.【台北。旅行攻略】淡水一日遊懶人包(背包窮遊攻略)。

地址:新北市淡水區真理街6-4號(GOOGLE MAP)。 大眾交通工具:淡水捷運站(往出口二方向)。 公車站名是:836、837、857、869、 ... 於 www.palaisdechinehotel.com -

#40.交通指引- 淡水民宿.幸福圓點

淡水民宿.幸福圓點位在熱鬧的淡水小鎮,鄰近淡水老街、淡水捷運站、淡水漁人碼頭,提供淡水民宿、淡水住宿、淡水旅遊諮詢、淡水行程建議. 於 danshuimrt.okgo.tw -

#41.星巴克-淡水門市- 遊客評語- 淡水捷運後面出口往淡水老街的旁邊

星巴克-淡水門市就在淡水捷運後面出口往淡水老街的旁邊,目標顯著,這裡共有三樓,每一層樓面積都不大,一樓只能坐3、4個人,二三樓可坐約20人,環境還不錯,服務人員 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#42.淡水老街> 新北市 - 交通部觀光局

淡水老街 黃昏; 淡水暮色; 淡水商店街景色; 淡水商店街; 淡水老街著名小吃-阿給 ... 延伸到現在,因有淡水河、渡船頭、漁人碼頭等景點,加上捷運的便利,讓淡水老街的 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#43.淡水老街捷運幾號出口 - 台灣公司行號

2008年8月23日- 淡水捷運有1號跟2號出口,你要從1號出口出站往左後方向或是從捷運站後面從河濱公園方向延著堤防邊走邊逛就可以到老街及碼頭囉. 2008-08-23 . 於 zhaotwcom.com -

#44.怎樣搭巴士或地鐵去淡水區的淡水老街? - Moovit

在淡水區, 怎樣搭公共交通去淡水老街. 以下公共交通線路會停靠淡水老街附近 ... 捷運竹圍站Mrt Zhuwei Station, 步行6分鐘, 路線預覽. 捷運竹圍站Mrt ... 於 moovitapp.com -

#45.淡水站- 维基百科,自由的百科全书

淡水 站位於台灣新北市淡水區,為台北捷運淡水信義線(淡水線)與新北捷運淡海輕軌(藍海線;規劃 ... 出口数目, 3. 无障碍车站, 是. 站台, 島式月台. 其他信息. 於 zh.m.wikipedia.org -

#46.淡水捷運站商店在PTT/mobile01評價與討論 - 台灣景點資訊集合站

淡水是觀光客到台北的必去景點之一,淡水阿給、鐵蛋、魚酥、魚丸是淡水老街的必吃美食, ... 捷運:搭捷運淡水信義線至淡水捷運站下車(1號出口)。 於 attractions.reviewiki.com -

#47.『淡水老街捷運』燙金店霸銷售編號:29626X - 信義全球資產

『淡水老街捷運』燙金店霸,總價12688萬,單價本物件含加蓋,詳洽經紀人員,土地12.18/坪,買賣店面/別墅/透天物件都在信義全球 ... D 捷運淡水老街站(興建中) - 出口. 於 www.sinyiglobal.com -

#48.淡水老街一日遊趴趴走 - 訂房優惠報報

【台灣】淡水一日遊懶人包:景點、交通、淡海輕軌、淡水老街必吃必買、漁人... 交通:從淡水捷運站一號出口,往老街方向步行10分鐘即可以抵達(福佑 . 於 twagoda.com -

#49.懷念齊柏林~淡水老街巡禮,旅遊/玩樂, 付費活動 - BeClass線上 ...

「看見台灣」懷念齊柏林導演‧百年淡水走讀漫步行程:淡水捷運站前集合: 導覽北淡 ... 14:00~17:00集合地點: 捷運淡水車站一號出口集合時間: 下午13:45集合(10人以上 ... 於 www.beclass.com -

#50.台北捷運紅線一日遊|探訪植物溫室秘境,輕鬆走步道俯瞰山巒 ...

台北捷運紅線圓山站、石牌站、北投站、淡水站連線,從台北典藏植物園出發,到海拔不到200公尺的軍艦岩走走步道,眺望大台北盆地,最後在淡水老街散步 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#51.捷運一日遊--淡水老街 - 清翼居旅店-童話館

捷運 一日遊--淡水老街. 距離本館約20.1公里,行車約35分. 假日何處去,今天跟著小編的捷運一日遊來趟淡水文化與美食之旅吧! 淡水信義線北邊的終點--淡水捷運站許多遊客 ... 於 tp.morwinghotel.com -

#52.淡水老街公車@ 我不窮我只是沒錢 - 痞客邦

b.搭乘225路公車在”民權承德路口”站下車,從”捷運民權西路站”搭乘捷運淡水線(往淡水方向)到”捷運淡水站”,從1號出口出站後直走,即可到達淡水老街 ... 於 rose77c049.pixnet.net -

#53.淡水老街廣場X金色淡水河岸燈燈相映:紫藤花唯美廊道/復刻 ...

淡水老街 廣場位於淡水捷運站1號出口、中正路淡水老街入口處,過去曾是蒸氣火車補水、補煤的地點,如今在廣場以蒸汽火車頭為意象地標,象徵淡水小鎮的 ... 於 egoldenyears.com -

#54.各校區交通資訊與停車-新北市淡水社區大學

交通資訊:淡水捷運站2號出口往右,過馬路往紅樹林自行車道方向靠河岸進園區 ... 交通資訊:淡水捷運站往淡水老街中正路,至德裕魚丸店旁巷內樓梯往上,步行10分鐘。 於 tamsuicu.org.tw -

#55.淡水老街| 台灣旅遊景點行程

看河、觀山、坐船,古老的遊趣一直延伸到現在,因有淡水河、渡船頭、漁人碼頭等景點,加上捷運的便利,讓淡水老街的媚力無人能擋。 ※特色商家※ 【半坪屋糯米腸、百葉溫州 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#56.捷運淡水站4 號販賣店位置圖

捷運淡水 站4 號販賣店位置圖. 淡水站. 新增出口. 號販賣店. 號販賣店. 號販賣店. 號販賣店. 北穿堂. 往. 老. 街. 河. 濱. 淡水站. 出口. 站後親子廁所. 於 www-ws.gov.taipei -

#57.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-淡水旅遊淡水老街介紹

淡水老街 就在中正路、重建街、清水街附近一帶,小吃非常多元,如阿給 、魚丸、魚酥、蝦酥、蝦捲、鐵蛋、臭豆腐等,都是道地的小吃。從捷運站一號出口出來,一 於 travel.tw.tranews.com -

#58.捷運淡水站附近的美食餐廳| FonFood瘋美食:找餐廳,找食記

商圈:. 淡水老街、淡江大學. 交通:. 捷運淡水站(100公尺). 類別:. 吃到飽 、火鍋 、聚餐 、韓式. 食記(303) | 最新食記: 1星期前. Google評價:4.3 / 2093則 ... 於 www.fonfood.com -

#59.捷運紅線都能到!台北竟有這麽靜謐的美景,10處方便 - 親子天下

最後,再讓我們乘著鹹鹹的海風,回到淡水老街上,餵食一下自己飢腸轆轆的胃,不論是有名的淡水阿給,還是魚丸湯、烤魷魚,各式各樣的美食,老街都可以滿足 ... 於 www.parenting.com.tw -

#60.淡水懶人包︳12大必訪景點、老街美食、交通、淡海輕軌暢玩全 ...

淡水會館有著仿哥德式的紅磚建築,是台北的市定古蹟(按圖放大)↓↓. 地址:新北市淡水區馬偕街8號交通:從捷運淡水站一號出口,沿淡水老街步行約20 ... 於 www.hk01.com -

#61.台北市觀光攻略 - 背包客棧

捷運淡水 線-劍潭站3號出口搭乘公車至永福站紅5, 小15, 小16, 小17, 303, 260. ... 夜宿台北火車站附近; D4 早上去金瓜石黃金博物館, 下午去九份老街, 晚餐逛基隆廟口吃 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#62.淡水輕軌交通聯票讓你50元交通吃到飽|淡水旅遊、「一日券

新北捷運公司將淡海輕軌與在地中興巴士集團旗下淡水客運及指南客運連結超 ... babe淡水一日遊行程規劃:淡水老街>金色海岸>淡水橫丁>紅樹林自行車道. 於 angelababy.tw -

#63.淡海輕軌懶人包|暢遊淡水老街、賞櫻、美食通通有! | 行程推薦

交通:捷運淡水站,1號出口。 前大清淡水總稅務司官邸(小白宮). 前身是「淡水海關稅務司官邸」,清廷 ... 於 orange.udn.com -

#64.蘿瑪香氛LOMA LIFE - 今月台北終於淡水館正式 ... - Facebook

(數量有限,要快喔) 蘿瑪香氛淡水館地址:新北市淡水區中正路128號淡水捷運站一號出口往老街方向5分鐘就到囉!! 台北的朋友有機會一起在淡水老街碰面吧. 於 zh-tw.facebook.com -

#65.淡水捷運站1號出口- Google 我的地圖 - Google Maps

開啟全螢幕模式以查看更多. 淡水捷運站1號出口. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 瀏覽次數:214,527 次. 於 maps.google.com -

#66.漁人碼頭到淡水老街公車的推薦與評價 - 疑難雜症萬事通

轉乘公車是最快可以抵達漁人碼頭的方式,自淡水捷運站1 號出口出來,右轉中正東路上,可以看見加油站前及萬熹大飯店前有公車站,請搭乘指南客運紅26 、 ... 於 faq.mediatagtw.com -

#67.從「捷運淡水站」及「淡海輕軌」出發到漁人碼頭的完整交通攻略

轉乘公車是最快可以抵達漁人碼頭的方式,自淡水捷運站1 號出口出來,右轉中正東路上,可以看見 ... 淡水老街渡船處,有區分前往八里以及漁人碼頭。 於 tripmoment.com -

#68.不可不知的淡水老街、紅毛城導覽課程 - ACCUPASS 活動通

想知道淡水老街豐富的歷史故事嗎?就是這堂課,你不可不知的淡水老街與紅毛城!一起跟著May老師來學習如何更有吸引力的導覽 ... 集合地點:1:45pm 淡水捷運站2號出口. 於 www.accupass.com -

#69.活動報名系統- 場次總表 - myNTU

「大河之戀皇后號淡水老街一日遊」 ◇民國104年臺大職工聯誼活動◇ 通知出發日期:104年10月17日(星期六) 集合時間:上午11:00登船報到地點:淡水3號碼頭(淡水捷運出口 ... 於 my.ntu.edu.tw -

#70.北捷淡水站第3出口開放可通往金色水岸、淡水老街 - 蘋果日報

假日的淡水老街總是塞滿遊客,台北捷運公司今表示,即日起捷運淡水站往金色水岸第3出口開放旅客使用,方便民眾進出捷運站,出站後可沿著車站後方的 ... 於 tw.appledaily.com -

#71.交通指引- 淡水民宿.淡築憩水民宿(官方網站)

淡築憩水民宿位於淡水仁愛街上,鄰近淡水捷運站,前往淡水老街、紅樓、小白宮、 ... 轉搭大眾捷運系統《淡水線-紅線》至淡水終點站下車(一號出口),此時淡水捷運站的左 ... 於 www.micasainn.com.tw -

#72.淡水老街 - 求真百科

淡水老街 ,從台北淡水捷運站走出來右轉,中正路及延伸的重建街、清水街一帶,就是 ... 位處臺北盆地淡水河系出口,扼守北臺灣大門,西元1858年開港通商,是臺灣北部 ... 於 factpedia.org -

#73.【新北淡水親子景點】淡水老街一日遊行程-好吃好玩又親民的 ...

淡水景點地圖淡水老街離淡水捷運站非常的近,可以說是淡水捷運站出口就是了,沿路中都有不同的街頭藝人再表演,可都是非常特別的唷!也是淡水拍照景點呢! 於 www.beitouhome.com -

#74.11/07捷運半日遊-2 (捷運:台北車站-淡水老街)

11/07捷運半日遊-2 (捷運:台北車站-淡水老街) 今天下了課,我跟妹妹在捷運府中2號出口匯合!! 因為要到淡水老街,府中是藍線,淡水是紅線! 於 outdo.pixnet.net -

#75.『淡水老街捷運』燙金店霸 - 信義房屋

新北市淡水區『淡水老街捷運』燙金店霸,總價12688萬,來信義房屋提供新北市淡水區周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊,來信義房屋全省直營提供完整 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#76.《台北淡水景點推薦》走出老街尋常風景、感受時空交錯烙印下 ...

大眾交通工具: 搭乘捷運淡水線至「紅樹林站」下車,由1號出口出站左轉自行車隧道直行約3分鐘即可到達。 於 duringmyjourney.com -

#77.觀光客旅遊決策行為之探討---以淡水老街為例

隨著捷運的開通,觀光的發展,越來越多的觀光客與觀光商店出現在淡水老街上。 ... 位處台北盆地淡水河系出口,扼守北台灣大門,西元1858年開港通商,是台灣北部最早 ... 於 elearning.nkust.edu.tw -

#78.【淡水景點推薦】除了淡水老街還有哪裡可以去?讓我來告訴你

休館時間:每週一休館,逢國定假日配合開館,原休館日順延至假期後一日。 交通:捷運淡水站出口右側. Instagram · Instagram. The link to this photo or ... 於 chickenfun.com.tw -

#79.淡水交通|淡水怎麼去?指點迷津的交通方式(捷運、公車、自駕

不想塞車、找車位或是不想等公車,搭捷運去淡水是最方便的!搭乘台北大眾捷運「紅色淡水線」至最後一站「淡水站(R28)」,從1號出口出站 ... 於 www.welcometw.com -

#80.交通資訊Location - 淡水民宿・火車頭民宿・台北淡水老街

至《台北車站或台北火車站》下車,轉搭大眾捷運系統《淡水線-紅線》至淡水終點站下車(一號出口)→直走往中正路方向過馬路只需步行2分鐘民宿即在右手邊(大塊牛排隔壁)。 【 ... 於 www.locomotive34.com.tw -

#81.蛋蛋時尚三人房輕旅行近淡水捷運老街英專夜市

美景美食go~現在就出發位居淡水市中心地點棒又鬧中取靜,近捷運站、淡水老街、英專夜市、淡江大學、淡水河邊只要坐上淡水捷運,在淡水站1號出口下站,再步行五分鐘即可到達 ... 於 www.airbnb.cn -

#82.淡水捷運站- 淡水區- 新北市 - 旅遊王

尋訪淡水風情要從老街(捷運站西側中正路、重建街、清水街)、廟宇開始(福佑宮、文昌祠、龍山寺),漫步在坡道、石階上,先民的生活點滴猶躍然眼前。 「淡水暮色」永遠 ... 於 www.travelking.com.tw -

#83.【交通攻略】台北車站到淡水老街怎麼去呢?(營業時間、車程

搭捷運就能到的台北夜市和購物街請先看→ · 搭乘捷運淡水信義線,往淡水方向,至『淡水站』下車就可以到囉 · 從台北車站到淡水約有18站,所以時間大約是40 ... 於 www.taiwan10000.com -

#84.風景名勝 - 淡水信用合作社

淡江大學 英專路151號 ; 淡水老街 淡水捷運站往中正路出口方向 ; 漁人碼頭 中正路一段87巷底右轉 ; 淡水金色水岸 淡水捷運站後方沿河岸走 ; 金色水岸自行車道 紅樹林捷運站至 ... 於 tsc.scu.org.tw -

#85.淡水老街捷運站出口 - 旅遊日本住宿評價

淡水老街捷運 站出口,大家都在找解答。淡水站位於台灣新北市淡水區,為台北捷運淡水信義線(淡水線)與新北捷運淡海輕軌(藍海線;規劃... 站名取自現有地名及原站 ... 於 igotojapan.com -

#86.淡水老街小吃、淡水漁人碼頭、輕軌捷運 - 隨意窩

集合地點:淡水捷運站1號出口(左上). 出發前老師先簡述今天的活動路線及主要介紹的店家(右下)。 捷運站新年裝置~《福鹿相伴》日本奈良近鐵電車製作. 於 m.xuite.net -

#87.【淡水景點推薦】搭輕軌玩淡水!老街、賞櫻、美食通通有

交通:捷運淡水站,1號出口。 馬上看:走路10分鐘到老街!超方便住宿推薦. 前大清淡水總稅務司官邸(小白宮). 於 www.funtime.com.tw -

#88.淡水民宿-台北Yes|近淡水捷運站、老街、包棟民宿、團體住宿 ...

淡水 民宿.淡水捷運站民宿.淡水團體住宿推薦、學生比賽淡水青年旅館首選!單車客、和信醫院附近住宿推薦、淡水短租套房、機車環島、淡水包棟民宿,淡江、真理大學附近 ... 於 taipeiyeshostel.com -

#89.淡水老街的歷史

淡水老街. 淡水是一個充滿歷史的小鎮。位處台北盆地淡水河系出口,西元1858年開港 ... 到現在,因有淡水河、渡船頭、漁人碼頭等景點,加上捷運的便利,讓淡水老街的媚 ... 於 sites.google.com -

#90.淡水老街捷運淡海輕軌不進老街 - Miubu

淡海輕軌不進老街新北捷運局:改「走河岸」方案報上級原先「走老街」規劃,路線自淡水線起於中山路(臺2乙線)與中正路(淡水老街)分隔島並設車站於此,上下行軌由此 ... 於 www.magialgalies.me -

#91.交通方式 - 雷朗探索

搭乘捷運淡水線→關渡站1號出口轉乘【淡水客運】紅13公車→雷朗園區站下車。 ... 搭乘捷運淡水線→淡水站→沿淡水老街步行至渡船→搭乘渡輪至八里老街→下船右轉沿海邊 ... 於 www.centuryempire.url.tw -

#92.台北車站到淡水老街 :: 全台ATM分佈網

先搭乘捷運板南線往台北車站,再搭乘捷運淡水信義 ...,2019年4月19日—【大眾運輸】...1.捷運:搭捷運淡水信義線至淡水捷運站下車(1號出口)。2.台鐵或高鐵:搭台鐵或高鐵 ... 於 atm.iwiki.tw -

#93.吃走。新北淡水《淡水老街半日遊》難得一見不開車的全家出遊

說什麼都要拐大家出去走走... 其實我們公車轉乘捷運很划算的,但 ... 於 yinien777.pixnet.net -

#94.搭渡輪?11個淡水「內行玩法」大公開!一整天也不夠玩 - 風傳媒

淡水是觀光客到台北的必去景點之一,淡水阿給、鐵蛋、魚酥、魚丸是淡水老街的必吃 ... 搭台鐵或高鐵至台北站下車,再轉搭捷運淡水信義線至淡水捷運站下車(1號出口)。 於 www.storm.mg -

#95.「淡水捷運站到淡水老街」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「淡水捷運站到淡水老街」相關資訊整理- 2019年7月23日— 1.捷運淡水站>公車... 轉乘公車是最快可以抵達漁人碼頭的方式,自淡水捷運站1 號出口出來, ... 於 lovetweast.com -

#96.北捷淡水站第3出口開放使用 - 自由時報

新北市淡水老街總是塞滿遊客,捷運淡水站也是人潮眾多,台北捷運公司昨天表示,捷運淡水站往金色水岸第三出口即日起開放旅客使用,方便進出捷運站, ... 於 news.ltn.com.tw -

#97.捷運淡水站 - 工具邦

車站名稱: 淡水車站地址: 251018新北市淡水區中正路1號無障礙電梯位置: 月臺電梯:電扶梯後方詢問處位置: 近出口1 飲水臺位置: 出口1 廁所位置: 非付費區,近站後公園 ... 於 tw.piliapp.com