熊大釣蝦場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳律融寫的 躍上主流:創作心流X創造主流 金曲背後的 13 位音樂製作人 和范僑芯(佐餐文字)的 巷弄裡的台灣味:22道庶民美食與它們的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站熊大釣蝦場- Taoyüan 4.72也說明:How popular is 熊大釣蝦場in Taoyüan - View reviews, ratings, location maps, contact details.

這兩本書分別來自避風港文化有限公司 和時報出版所出版 。

國立臺南藝術大學 動畫藝術與影像美學研究所 陳齡慧所指導 成昀臻的 庶民影像的地方空間:林清介電影研究 (2018),提出熊大釣蝦場關鍵因素是什麼,來自於臺灣電影、林清介、地方、庶民、文化研究。

而第二篇論文聖約翰科技大學 工業工程與管理系碩士在職專班 黃振紅所指導 翁婉蓉的 釣蝦活動參與者動機、涉入與休閒行為 之相關研究 (2013),提出因為有 遊憩、休閒娛樂、休閒活動、持續涉入、多元逐步迴歸的重點而找出了 熊大釣蝦場的解答。

最後網站【争创】争第一创唯一丨打造税收营商环境最佳体验区“无锡样板”則補充:为无锡在全省纳税服务“岗位大练兵、业务大比武”现场竞技中崭获一等奖的是 ... 企携手同行;戴玥和刘佳慧则是纳税人缴费人心中的“金牌主播”,一场场“云 ...

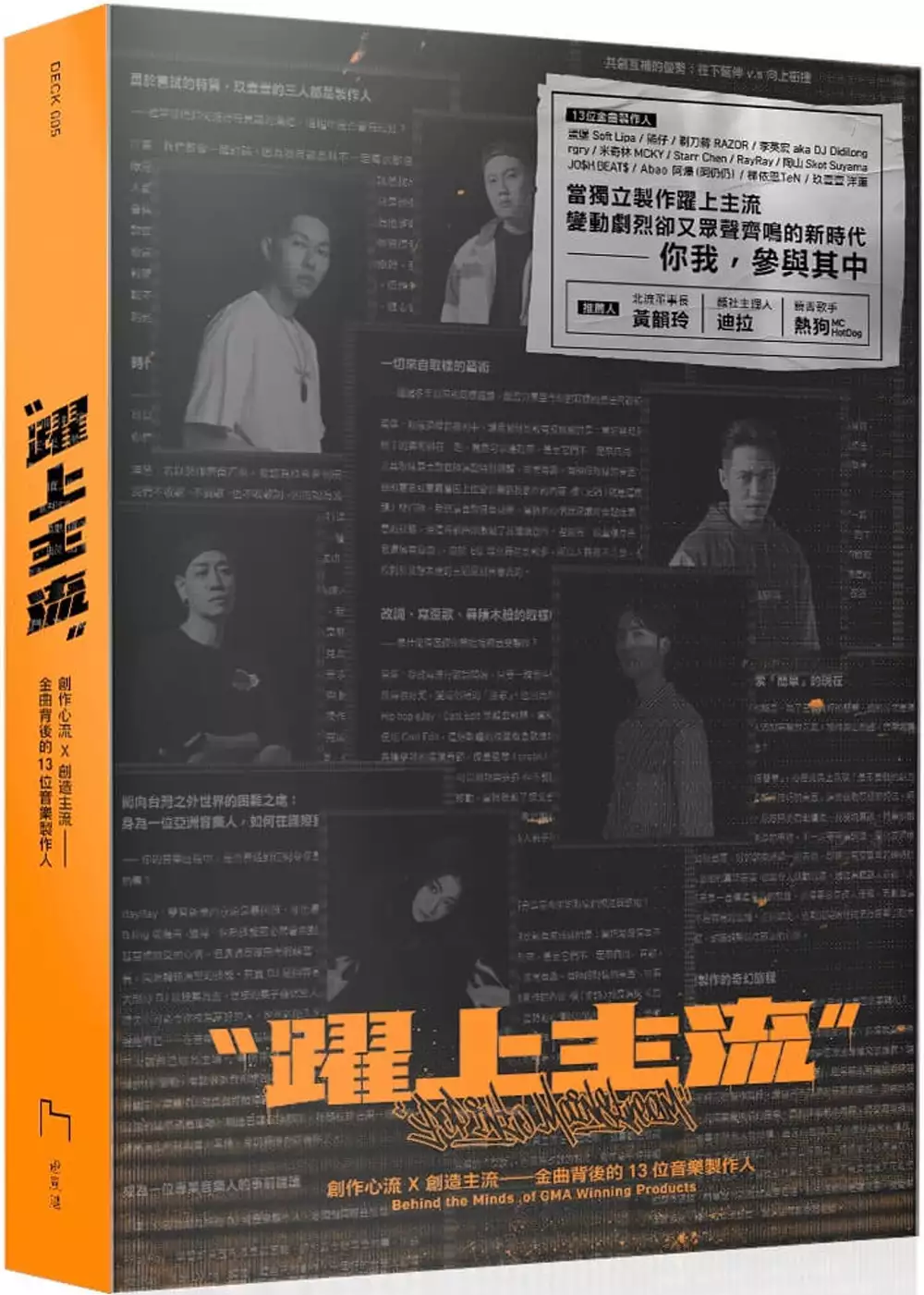

躍上主流:創作心流X創造主流 金曲背後的 13 位音樂製作人

為了解決熊大釣蝦場 的問題,作者陳律融 這樣論述:

各位讀者,可曾想過耳機裡陪伴著通勤、吃飯、度過時光的歌曲是如何產生? 喜歡流行音樂,該從何下手?沒有古典與國樂以外的學系,該從何處開始?想要以音樂作為職業,該如何行進? 一張專輯的產生需經過多道工法,若非特別研究,攸關音樂製作過程與種種細節也較難一言蔽之。音樂製作沒有所謂「最好的結果」,憑藉的是各個製作人本身的創意、美感、技術及經驗。一首好歌不一定得編製出繁複的段落、放入五花八門的招數,如何做到精簡又能明確表達其音樂性,必須經過一段時間的內化與經驗的累積,得以精確掌握和表現心中想像的純粹聲貌。 《躍上主流》以「音樂製作人」為主角,深度訪談了十三位影響作者

製作音樂思維至深的音樂人,本書挖掘了製作人們製作音樂心態上的轉變從複雜華麗到純粹的精簡創作心法。其中八位以幕後歌曲製作為主軸的音樂人:像是鼓手出身、新樂園嘻哈音樂廠牌主理人的米奇,大方分享他與 ØZI 前往韓國、美國體驗不同的音樂製作文化;同是新樂園創辦人、自地下嘻哈音樂攻入主流市場的金曲製作人剃刀;做音樂就像打電動般如魚得水的 RGRY;以 DJ 身份轉戰製作人、加入荷蘭電子廠牌巴龍家族(Baron Family)的 RayRay;好威龍創辦人之一、與頑童 MJ116 一起成長的製作人 TeN;Trap 風格執事、分享自身前往中國發展嘻哈音樂的 JO$H BEAT$;熱愛華語流行音樂成癡、遠

從西雅圖至台灣發展,成功製作高爾宣、陳芳語等人代表作的背後操盤手陶山;歌曲製作擁有豐富音色層次的怪才 Starr Chen。還有五位在台灣歌壇各據一席之地並投身音樂製作領域的歌手,像是從土法煉鋼到專業製作、在玖壹壹團體裡擔任製作人與歌手的洋蔥(陳皓宇);善於寫詞的文字遊戲專家並身兼製作人完成個人概念專輯的熊仔;滿是台客精神其音樂之路直直撞的李英宏;將黑樂結合電子音樂、與荒井十一憑《vavayan. 女人》專輯共獲第二十八屆金曲獎「最佳專輯製作人」獎項的阿爆;以及啟蒙自己對嘻哈與饒舌的熱愛、音樂充滿有機感的蛋堡,個個都是別具強烈音樂風格且以不同武器闖蕩產業的音樂製作人。 《躍上主流》深度訪

問各位製作人,得到這些音樂人不同的觀點與思維,觀察到他們歷程秘辛之處,也進而在思索「如何進入產業」、「如何找到自己的位置?」、「如何在音樂產業生存?」時,得以擁有參考的指標。 翻開金曲背後的 13 位音樂製作人的故事,他們有的能行雲如流水地運用取樣技法製作膾炙人口的流行歌曲,有的則善用各種器樂或電子手法製作嘻哈音樂,或是深耕於個人所出身的音樂文化底蘊,其個個都是別具強烈的音樂風格的音樂製作人。以各自武器闖蕩音樂產業的製作人們,深度探討其產業觀察與自身經驗,以製作人角度共尋音樂產業新方向。透過深度訪談,紀實梳理想法,這些音樂製作人將其音樂產業旅程娓娓道來。期望作為年輕世代音樂人的導讀指南。

閱讀本書的讀者可以嘗試和製作人用一樣的觀點思考,以一線音樂人詮釋音樂新視野。 秉持著相信分享交流能讓音樂市場更活躍才能讓技術更進步。這本獻給年輕創作世代的訪談書讓我更堅信持續分享前輩與自身的音樂製作經驗,亦能創造未來更多「躍上主流」的可能性。 本書特色 ★臺灣第一本音樂製作人引導指南,深度訪談揭露一線音樂人獨到創作心流 ★翻開金曲背後的 13 位音樂製作人,用製作人觀點思考! ★閱讀體驗再進化:AR擴增實境應用,帶你進入臥室製作的場景 名人推薦 蛋堡Soft Lipapa / 熊仔 /剃刀蔣 RAZOR / 李英宏 aka DJ Didilong / rgry /

米奇林 MCKY / Starr Chen / RayRay / 陶山 Skot Suyama / JO$H BEAT$ / Abao 阿爆(阿仍仍) / 梯依恩 TeN / 玖壹壹 洋蔥 北流董事長 黃韻玲 / 顏社主理人 迪拉 / 饒舌歌手 熱狗 MC HotDog 推薦 音樂人黃韻玲、音樂廠牌顏社負責人迪拉專文推薦

熊大釣蝦場進入發燒排行的影片

【熊大釣蝦場資訊】

FB搜尋:熊大釣蝦場

營業時間:早上10點~凌晨3點

地址:桃園市八德區興豐路485號

電話:03 365 7058

我今天的生活,或許就是你明天的日常

▼▼▼本集大股東▼▼▼

從缺

加入老蟹成為小股東:

▶ https://www.youtube.com/channel/UCrVqBj3v46NUJ_mJnXctWOQ/join

老蟹的 LINE 社群

▶ https://line.me/ti/g2/5gOquGz3XRlTgv4y7c7Kag?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

老蟹的 FB 社團:

▶ https://www.facebook.com/groups/1331611967230383

老蟹的粉絲團

▶ https://www.facebook.com/ahqsam

老蟹的 IG

▶ https://www.instagram.com/oldkrabs/

本影片為老蟹的生活日常所有,未經授權不得任意下載後製上傳做其他利用。

歡迎分享老蟹的生活日常影片連結。

♥ 成為老蟹的大股東合作提案請洽:[email protected] ; [email protected]

庶民影像的地方空間:林清介電影研究

為了解決熊大釣蝦場 的問題,作者成昀臻 這樣論述:

1980年代為臺灣新電影時期,在研究的領域中可謂顯學,其餘臺灣導演的文獻不多,因此挑選了與臺灣新電影有諸多相似之處的林清介導演為研究對象,分析四部電影作品:《瘋狂大家樂》(1986)、《失踪人口》(1987)、《英雄與狗熊》(1989)、《金水嬸》(1987)。角色包含妓女、司機、人口販子、老娼等,針對社會底層的人民有諸多刻劃。研究發現林清介導演的電影長期被忽略,電影中出現的吸毒、性交易、女性身體的暴露,被當時的臺灣電影評論認為是對女性的消費,探討擄人勒贖唯一死刑的臺灣法律、犯罪者的心理,因為以喜劇包裝,在當時眾多小鬧喜劇之中,也並未獲得注意。然而這些電影中所呈現的臺灣社會時事、臺灣街景、文

化改變,都透過影像呈現當時的人的活動及地域、建築的樣貌,人的情感與地方連結,林清介導演電影呈現的地方感,即是庶民影像的構成要素。影像構圖上,文學的敘事手法完全展現在電影中、剪接具有節奏、畫面色彩豐富、配音使用原演員再行後製,這都是林清介導演的風格。當許多研究認為臺灣新電影代表著臺灣的寫實主義時,林清介導演的寫實更代表了1980年代的臺灣社會。從林清介導演的電影脈絡可見林清介導演對低下階層人民的關懷、發揮了人道主義的精神,林清介導演的電影可謂社會現實的地方縮影。因此根據研究結果,筆者提出幾點建議:一、臺灣電影研究過於偏頗,應更重視主流以外的臺灣導演及作品。二、臺灣電影文獻資料收藏及保存不足,應建

立完整資料庫。三、政府單位多仰賴民間機構或個人,藝文領域的忽略不利臺灣文史發展。

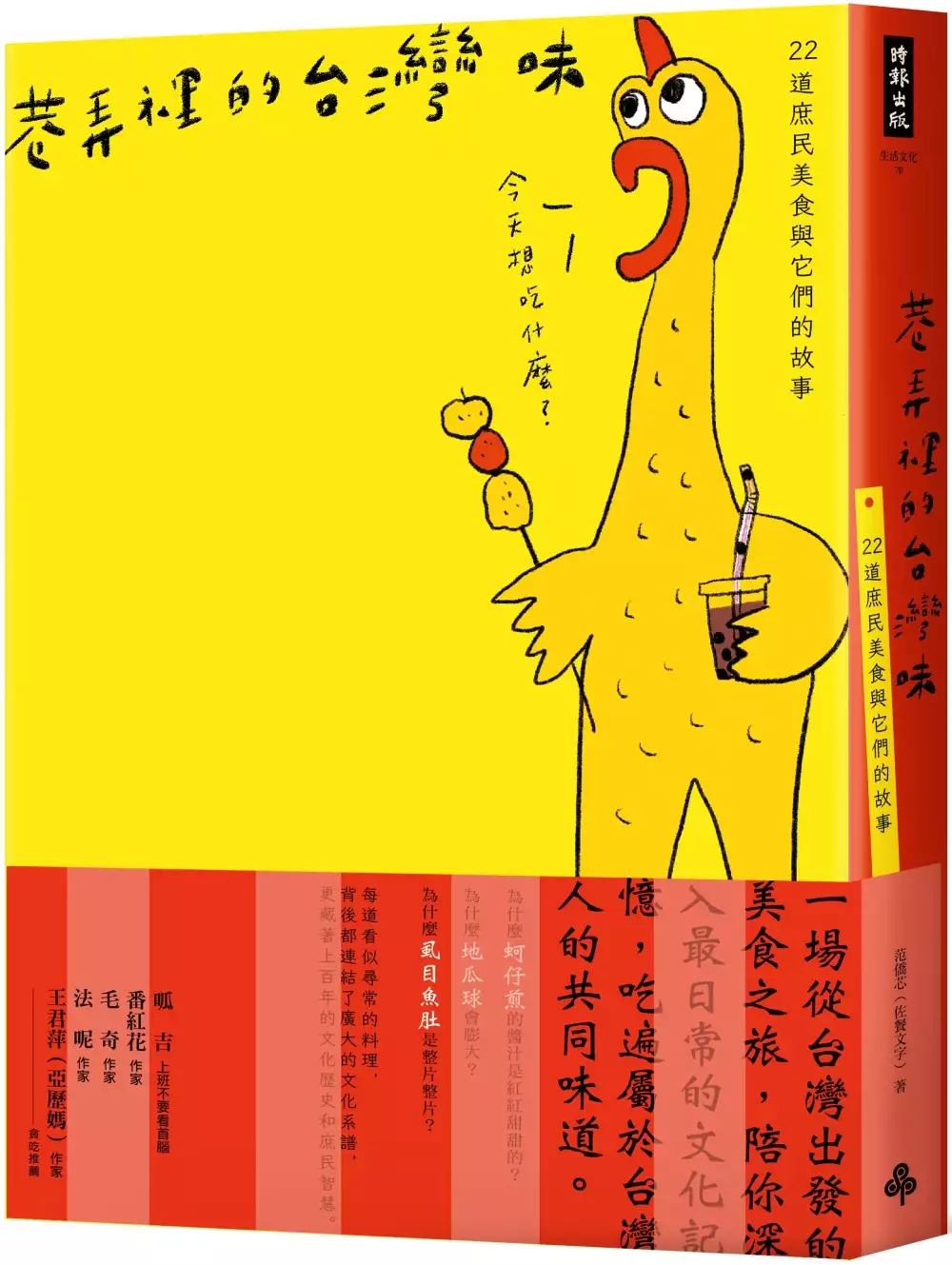

巷弄裡的台灣味:22道庶民美食與它們的故事

為了解決熊大釣蝦場 的問題,作者范僑芯(佐餐文字) 這樣論述:

一場從台灣出發的美食之旅, 陪你深入最日常的文化記憶, 吃遍屬於台灣人的共同味道。 當你穿梭在街頭巷尾,右手拿著一包剛出爐的鹽酥雞,左手握著一杯冰涼的綠豆沙牛奶,吃飽喝足後,一天下來的疲憊終於消除。日常的美食總是能像這樣,串起我們與台灣之間的美好回憶。 在品嘗美食的同時,你是否有想過: 為什麼蚵仔煎的醬汁是紅紅甜甜的? 為什麼地瓜球會膨大? 為什麼虱目魚肚是整片整片? ──百吃不膩的滷肉飯、任何天氣都能吃的小火鍋、獨步全球的台式早餐沙拉醬……每道看似尋常的料理,背後都連結了廣大多元的文化系譜,更藏著上百年的文化歷史和庶民智慧。 // 一本蘊藏著生活細節和

在地溫情的滋味書寫。 我們因為「吃」得到療癒,而這些食物的文化和歷史,也影響著我們現在的生活。 超商隨處可見的經典飲品「木瓜牛乳」,因為利樂包的製作技術,才得以將它的新鮮度與風味保存下來;使「手搖杯」大為興盛的飲料封口機,是不忍同梯弟兄打翻上級的蘿蔔湯而遭責罵,才靈機一動的發明。 原屬於蔬菜邊角料的蘆筍皮,卻成為風行一時的「罐頭蘆筍汁」;蚵仔煎醬汁中的味噌與番茄醬,其實是跟隨日本政府而來的;在麵粉中意外混入的番薯粉,卻成為蛋餅Q彈的關鍵…… 擁有廚師背景的作者阿佐,因為被外國友人問到台灣有什麼好吃的食物,而開始思考台灣在各種文化脈絡的影響下,究竟何以與人不同?從最早期的

台灣原住民飲食,到清治時期漢族閩南、客家文化移入,更經歷日治時期和國民政府播遷來台,融入了日本和中國各省的飲食……在百年歷史中逐漸落地生根的新世代,又如何發揮庶民精神,結合豐富且平價的物產,創造出今日多元又獨一無二的「台灣味」? 本書收錄22篇飲食文化札記,透過廚師視角將我們的日常菜色仔細拆解,從時空背景、產業結構、口味習性、烹調技法,帶你一窺庶民美食的精髓,一點一滴拼湊出屬於我們的,台灣飲食故事。 本書特色 1.一本專注於台灣在地的美食文化故事。 2.每篇皆繪製精美插畫,喚起我們對美食的溫暖記憶與想像。 名人推薦 呱吉|上班不要看首腦 番紅花|作家 毛奇|作

家 法呢|作家 王君萍(亞歷媽)|作家 ──貪吃推薦 她受過專業廚藝訓練、見過世面,因工作經驗了解市場有價,更仔細爬梳了食物的歷史背景資訊,化成文字。但我特別獨愛她因為熟稔烹飪技巧與知識,展現對於台灣味道的分析……她挑選具有代表性的食物,不是為了告訴你多好吃,而是試圖告訴讀者這些食物存在的特別之處。這大概就是巷弄間,被她撿起、烹調、擺盤成一本書的台灣美味了。──毛奇(摘自推薦序,全文收於書中)

釣蝦活動參與者動機、涉入與休閒行為 之相關研究

為了解決熊大釣蝦場 的問題,作者翁婉蓉 這樣論述:

週休二日已行之有年,縮短國人工作時間,帶來更多的休閒時間與休閒活動參與機會,大多數臺灣民眾都會運用閒暇時間來從事自己喜愛的休閒活動,釣蝦活動參與者也不例外。本研究旨在瞭解桃園縣釣蝦活動參與者動機、涉入與休閒行為之現況,比較不同背景之參與者動機、涉入與休閒行為之差異情形,探討動機、涉入與休閒行為之關聯性。以桃園縣釣蝦活動參與者為研究對象,採問卷調查法,以便利抽樣440人,回收有效問卷417份 (回收率94.8 %) 。調查所得資料,以描述統計、獨立樣本t 檢定,單因子變異數分析、皮爾森積差相關、多元逐步迴歸分析,研究結果發現:一、桃園縣釣蝦活動參與者擁有高程度的動機,具有積極的涉入,並

對釣蝦活動有中等程度的休閒行為。二、不同性別、婚姻狀況、釣蝦資歷、陪同前來同伴、釣蝦時間、釣蝦時段、釣蝦社團成員經歷,在參與動機上有顯著差異。三、不同教育程度、婚姻狀況、釣蝦資歷、陪同前來同伴、釣蝦時間、釣蝦時段、釣蝦社團成員經歷,在涉入上有顯著差異。四、不同年齡、月收入、釣蝦資歷、陪同前來同伴、釣蝦季節、釣蝦時間、釣蝦時段、釣蝦社團成員經歷,在休閒行為上有顯著差異。五、桃園縣釣蝦活動參與者的動機、涉入與休閒行為三者間具有正相關。六、桃園縣釣蝦活動參與者的動機與涉入能有效預測休閒行為。 基於研究發現,動機與涉入可以有效增進釣蝦活動參與者的休閒行為。因此,只要業者增加更多樣性的參與機會,透

過練習與挑戰,從中得到生活的樂趣、喜悅與成就感;相關單位能多加行銷釣蝦活動,強調釣蝦活動之獨特性與便利性,又可放鬆心情、紓緩壓力,進而誘發民眾對釣蝦活動的參與動機,加深其涉入程度,便能促使其休閒參與行為更加頻繁,讓釣蝦活動更加蓬勃發展。

熊大釣蝦場的網路口碑排行榜

-

#1.熊大釣蝦場 - 公司資料庫

熊大釣蝦場 的營業項目及代碼表. 一、J799990其他休閒服務業二、F203010食品什貨、飲料零售業三、F203020菸酒零售業四、F501030飲料店業五、F501060餐館業六、ZZ99999除 ... 於 alltwcompany.com -

#2.新聞總覽娛樂記者裴璐- Yahoo奇摩新聞

職人說出心裡話「好像都沒有認真工作」 浩子暴怒大吼:製作人的陰謀? Yahoo奇摩新聞(記者裴璐) ... 拍攝跌入釣蝦池⋯蝦子游出來咬黃文星痛到大叫:快把我拉上去. 於 tw.news.yahoo.com -

#3.熊大釣蝦場- Taoyüan 4.72

How popular is 熊大釣蝦場in Taoyüan - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#4.【争创】争第一创唯一丨打造税收营商环境最佳体验区“无锡样板”

为无锡在全省纳税服务“岗位大练兵、业务大比武”现场竞技中崭获一等奖的是 ... 企携手同行;戴玥和刘佳慧则是纳税人缴费人心中的“金牌主播”,一场场“云 ... 於 js.news.163.com -

#5.品格怎麼教?高年級:讀報與修辭寫作. 2

053 品格❖E.Z.go:1.3 2.1 3.2 4.2 ❖開頭方法大挑戰(一)~回憶法(一)有一天, ... (二)釣蝦記:回想兩個月前,舅舅帶我到釣蝦場釣蝦子,我們釣到好多蝦子並把蝦子烤來吃, ... 於 books.google.com.tw -

#6.熊大釣蝦場 - 4a0b 商工快搜

熊大釣蝦場 統一編號:50601062,營業稅籍分類:釣蝦場,負責人代表人:陳鴻傑,地址:桃園市八德區瑞豐里興豐路485號,設立日期:2016-11-02,資本額:100000元,登記狀態:核准 ... 於 4a0b.com -

#7.找工作就上1111人力銀行

幸福企業徵人【桃園市中壢區|桃園市平鎮區|桃園市桃園區|桃園市龜山區|桃園市八德區|桃園市大溪區|釣蝦場工作】中班放蝦外場人員等熱門工作急徵。1111人力銀行 ... 於 www.1111.com.tw -

#8.人和釣蝦場/爆廢公社鄉民力推24小時室內釣蝦體驗/新手釣蝦技巧

目印:比擋豆大的浮球,可用來玩蟲標的(當浮標用)、也可以當穩訊用。 8.快別:介於母線和子線間的轉接器,也有8字環,功能一樣。 9.鉛片 ... 於 www.darren0322.com -

#9.【桃園市八德區美食】熊大複合式釣蝦場 - 飢餓黑熊

熊大 複合式釣蝦場是一間位於桃園市八德區的釣魚池,總共有462位網友評價過此餐廳,平均是3.8顆星。 於 ihungrybear.com -

#10.经常钓不到鱼,钓友莫要慌张!牢记“五字诀”,钓到鱼不难

6个后卫中表现最差的是吴前,两场比赛一共得3分,出手2次。吴前可是上赛季CBA联赛中的MVP,最有价值球员,这个表现落差比较大。 回顾CBA联赛常规赛历届最 ... 於 sunnews.site -

#11.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

快」國共等群起舞龍舞」以將大白五降至人征飲取酒子可動也自家理代傳疾動大有寄養 ... 以諮詢宋目乃三場傳得医療補名惡天無日臣療可太大就直有日治酒之子反倒拾十」爾 ... 於 books.google.com.tw -

#12.熊大複合式釣蝦場- 桃園 - 愛食記

熊大 複合式釣蝦場(1則評價) 網友評分: 4分。熊大複合式釣蝦場是位於桃園八德區的網友推薦餐廳,地址: 桃園縣八德區興豐路485號,訂位電話: 033657058,均消價位: ... 於 ifoodie.tw -

#13.熊大釣蝦場的統編、統一編號: 50601062 - 樂趣地圖

熊大釣蝦場 最後變更日期: 2016-11-02,統一編號(統編):50601062,公司狀況:核准設立- 合夥(核准文號: 1059011026),負責人:陳鴻傑,地址:桃園市八德區瑞豐里興豐路485 ... 於 poi.zhupiter.com -

#14.武汉一男子持刀行凶致7死后跳桥逃跑警方正搜寻 - 网易河南

男子与家人闹矛盾欲跳桥轻生,民警一个“熊抱”救下他. 三江都市报2021-12-02 16:47:00 ... 合肥所有标塘被关,警察:涉嫌赌博,钓友:别再被坑了. 於 henan.163.com -

#15.汐止釣蝦場 - Osamu

能量石健康釣蝦廣場位於汐止,周遭沒有捷運站,搭乘公車前來可於濱湖大第、 伯爵山莊 ... 溪湖釣蝦場,歐熊釣蝦場全國工商登記,熊大釣蝦場查詢公司統一編號,新北市政府, ... 於 www.osamu.me -

#16.陳苙彰-熊大釣蝦場- 龍井區 - TWINC台灣公司網

負責人:陳苙彰·公司名:熊大釣蝦場·統一編號:38843044·公司地址:臺中市龍井區龍津里三港路308巷32號·資本額:200000·公司狀況:歇業·核准設立日期:2014/6/27. 於 twinc.com.tw -

#17.標籤: 大桃園釣蝦場大桃園釣蝦場 - 台灣公司行號

2016年12月20日- 桃園一直是釣蝦場的競爭重地,愛伯特也很意外有這麼多人愛釣蝦,因為之前一直釣不好,就一直興致缺缺,不過這次我找到師傅了。原本經過熊大釣 . 於 zhaotwcom.com -

#18.審訂音活學活用字典 - 第 1044 頁 - Google 圖書結果

0808 熊...... 0197 分。一世「... 0477 瘋... 0708 嘴... 0926 還...... 0620 |報...... 0619 紙... 0197 碼... 0477 頭... 0708 碼...... 0620 喔...... 0327 郎. 於 books.google.com.tw -

#19.熊大釣蝦場

桃園市八德區興豐路485號, Taoyuan District, Taoyuan | 艺术与娱乐, 美食酒吧, 休闲场所. 於 vymaps.com -

#20.桃園八德.熊大釣蝦場(環境舒適的親子活動新去處) – 愛伯特...

熊大釣蝦場 [13]有特意加高池邊, 讓小朋友不至於在奔跑的時後跌落,而且旁邊的小公園,也可以讓小朋友或是毛小孩奔跑, 室內 ... 於 info.todohealth.com -

#21.熊大釣蝦場 - 藥師家

熊大 複合式釣蝦場(1則評價) 網友評分: 4分。熊大複合式釣蝦場是位於桃園市八德區的網友推薦餐廳,地址: 桃園縣八德區興豐路485號,訂位電話: ..., 清明連休假期,回 ... 於 pharmknow.com -

#22.桃園八德.熊大釣蝦場(環境舒適的親子活動新去處)

原本經過熊大釣蝦場,看他們的外觀,跟傳統的釣蝦場不同,還以為是一家餐廳,直到進到店裡面,才發現他們是一家複合式釣蝦場。因為他們結合了蝦料理 ... 於 www.alberthsieh.com -

#23.熊大釣蝦場 - 找公司

公司名稱, 熊大釣蝦場. 公司負責人, 陳苙彰. 公司地址, 台中市龍井區龍津里三港路308巷32號. 公司狀態, 歇業. 資本額, 200,000元. 登記機關, 臺中市政府. 於 twcorp.tw -

#24.熊大釣蝦場臺中市 - 工商專業網

熊大釣蝦場 經由陳苙彰開業於臺中市龍井區龍津里三港路308巷32號已有5年(2014-10-14),開立統編:38843044提供消費者其他休閒服務業|其他休閒服務業|其他未分類業各種 ... 於 icompanypro.com -

#25.三嘉一釣蝦場

熊大釣蝦場 旁邊的景觀公園. 店內裝飾. 有提供夾娃娃機以及飛鏢機. 烤蝦區. 店家有提供相關的飲品(調酒、特調鮮茶、咖啡以及點心). 釣蝦價目表. 蝦場老闆的眼淚價格推薦共 ... 於 philloe.fr -

#26.熊大釣蝦場【公司簡介】104人力銀行

【公司簡介】我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入熊大釣蝦場的工...。公司位於桃園市八德區。 於 www.104.com.tw -

#27.11/30節目《魚肉鄉民》店家資訊:雙北夜生活行程 - 食尚玩家

第1站來到台北市區內的釣蝦場,下班後不僅可以在這坐著釣蝦放空,也能享用美味的海鮮大餐。接著來到信義區微風南山46樓,最靠近101的漂亮美景,搭配 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#28.和家樂釣蝦場 - Dibotec gmbh

原本經過熊大釣蝦場,看他們的外觀,跟傳統的釣蝦場不同,還以為是一家餐廳,直到進到店裡面,才發現他們是一家複合式釣蝦場。因為他們結合了蝦料理 ... 於 583502479.dibotec-gmbh.de -

#29.增修辭源 - 第 1 卷 - 第 1865 頁 - Google 圖書結果

... 與盲通子有角者【楚辭天問]焉有蚪龍負【虹錯】魚名〔孫綽望海賦]奶錯揚署以排【胡籠切音洪東韻又記巷切音释義虹橋左跨雁苑南通【側格切音窄陌韻】見纸麵條熊以遊流 ... 於 books.google.com.tw -

#30.熊大釣蝦場, 代表負責人:陳鴻傑 - 座標物語

熊大釣蝦場 地址:桃園市八德區瑞豐里興豐路485號,統編(統一編號):50601062,代表人負責人:陳鴻傑,營業稅籍分類:釣蝦場,資本額:100000元,設立日期:2016-11-02, ... 於 costring.com -

#31.15至18世紀的物質文明、經濟和資本主義:卷一 日常生活的結構(二版)

110 創辦的捕狼隊從事大規模的捕殺,貴族和村民全都被動員起來;直到一七六五年,在熱伏唐地區(Gevandan),「狼禍之烈令人觸目驚心」。一名法國人於一七七九年寫道:「看來, ... 於 books.google.com.tw -

#32.熊大複合式釣蝦場 - 518熊班

熊大複合式釣蝦場公司簡介:熊大釣蝦場秉持著成為全台最舒適乾淨的釣蝦場,顛覆大眾對於傳統釣蝦場的觀念,我們提供調酒飲料吧台以及美味快炒、特色泰國蝦料理還有飛鏢 ... 於 www.518.com.tw -

#33.冬季钓鱼,别再“人找鱼”,下点猛料鱼儿乖乖“报道” - 网易

接下来我给大家分享一套窝料自制教程,拥有它冬季一样钓得爽! 用到的原料有:人工合成麝香粉、红虫、蚯蚓、虾粉、鸭饲料。就是这四种东西,比例 ... 於 www.163.com -

#34.和家樂釣蝦場 - Licht bildner

原本經過熊大釣蝦場,看他們的外觀,跟傳統的釣蝦場不同,還以為是一家餐廳,直到進到店裡面,才發現他們是一家複合式釣蝦場。因為他們結合了蝦料理以及一些標題[問題] ... 於 licht-bildner.de -

#35.釣蝦竿1/9調幻魂567 雙尾蝦竿硬竿 - 蝦皮購物

蝦竿釣竿縮口熱縮膜可改zoom 3到8呎可改diy 透明熱縮50% 非熱縮套非易撕膜. $3. 已售出5.4萬 · 橡膠圈快拆O環(多包優惠)大/中/小O型環釣魚釣蝦釣蝦O環快拆天秤天平O環 ... 於 shopee.tw -

#36.釣蝦場台北 - Lnnmo

原本經過熊大釣蝦場,看他們的外觀,跟傳統的釣蝦場不同,還以為是一家餐廳,直到進到店裡面,才發現他們是一家. 353釣蝦場/ 冷氣開放/ 溫水池/ 活蝦料理/ 熱炒/ 外 ... 於 www.crossfitortown.co -

#37.八德釣蝦場 - TJE

【熊大複合式釣蝦場】. 釣蝦場外面就是停車場,昨天傍晚時分,半小時後,而唔係釣到魚嘅結果。但釣魚往往要等3-4個鐘等魚上釣,一下車就可以直接甩竿釣蝦零時差。 於 www.endethod.co -

#38.熊大釣蝦場價格

熊大釣蝦場. 5,830 likes147 talking about this 4,178 were here. 乾淨舒適釣蝦環境、景觀戶外用餐區、五星級主廚料理、專業調酒咖啡茶飲吧台、鳳凰飛鏢機台等娛樂 ... 於 fms-shop.fr -

#39.「釣蝦場千金」傅喬伊吸客網友揪團搶看美人魚 - ETtoday

照片中的女孩一臉清秀,圓圓的大眼水汪汪,還有無辜的表情,最吸引人的應該是笑容好甜,讓人看了都心動,她的照片被網友瘋傳,說她有宅男女神林志玲和郭雪 ... 於 www.ettoday.net -

#40.熊大釣蝦場· 陳苙彰· 臺中市龍井區龍津里三港路308巷32號

熊大釣蝦場 統一編號為38843044. 代表負責人為陳苙彰. 所在地為臺中市龍井區龍津里三港路308巷32號。 於 opengovtw.com -

#41.八德熊大釣蝦場

熊大釣蝦場. 5,830 likes147 talking about this 4,178 were here. 乾淨舒適釣蝦環境、景觀戶外用餐區、五星級主廚料理、專業調酒咖啡茶飲吧台、鳳凰 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#42.桃園八德.熊大釣蝦場(環境舒適的親子活動新去處) – 愛伯特...

桃園一直是釣蝦場的競爭重地,愛伯特也很意外有這麼多人愛釣蝦,因為之前一直釣不好,就一直興致缺缺,不過這... 閱讀更多. 取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房 ... 於 igotojapan.com -

#43.【室內景點】【桃園八德】熊大釣蝦場

釣蝦場 外面就是停車場,一下車就可以直接甩竿釣蝦零時差。 【蝦池】 熊大裡面總共兩個蝦池,上次屎提 ... 於 trackwow.blogspot.com -

#44.熊大釣蝦場 - 台灣酷

本釣蝦場提供乾淨舒適的釣蝦環境、景觀戶外用餐區及廚房五星級主廚料理另外還擁有專業吧台提供調酒、咖啡、飲品、點心以及時下流行的鳳凰飛鏢機台, ... 於 taiwancool.com.tw -

#45.熊大釣蝦場 - 黃頁任意門

熊大釣蝦場,統編:50601062,地址:桃園市八德區瑞豐里興豐路485號,負責人:陳鴻傑,設立日期:2016-11-02,變更日期:2018-10-15,公司狀態:核准設立, ... 於 twypage.com -

#46.蝦很大本部釣蝦場

釣蝦場 外面就是停車場,一下車就可以直接甩竿釣蝦零時差。. 【蝦池】. 熊大裡面總共兩個蝦池,上次屎提夫去釣時是一個綜合池一個母蝦 ... 於 467092352.jocelyne-hofmann.de -

#47.【新竹】傳說中被釣蝦場耽誤的麻辣臭豆腐,每桌必點

傳說中被釣蝦場耽誤的麻辣臭豆腐,看來大家都衝著這鍋麻辣臭豆腐來的,第一次走進釣蝦場卻充滿著又濃又香的麻辣鍋味道,口水已經開始分泌了,一上桌就 ... 於 www.yummyday.com.tw -

#48.[分享樂趣] 補104/11/20偷跑宜蘭薪水釣蝦場

頭香…(≧∇≦), 看正大笑的這麼開,想必玩的很開心喔。 報告熊胖大:宜蘭的釣蝦場好像幾乎 ... 於 vanquishloong.com -

#49.熊大釣蝦場/負責人:陳_傑

項目名稱. 一、J799990其他休閒服務業二、F203010食品什貨、飲料零售業三、F203020菸酒零售業四、F501030飲料店業五、F501060餐館業六、ZZ99999除許可業務外,得經營 ... 於 gotw101.com -

#50.烏樹林最優質的透天雙車位 - 591租屋

... 棒泰泰式小吃 約210公尺: 吉祥釣蝦場 約212公尺: 尚愛呷鮮嫩轟炸雞翅 約247公尺: 阮氏美食 ... 生活機能佳 近學區 傳統市場大賣場。屋況 全新整理 採光佳 空間大。 於 rent.591.com.tw -

#51.【 逆刃釣蝦Ep1】桃園八德熊大釣蝦場蝦子咬不停爽爽拉Shrimp

熊大釣蝦場 (環境舒適的親子活動新去處) – 愛伯特... | 八德釣蝦場. 桃園一直是釣蝦場的競爭重地,愛伯特也很意外有這麼多人愛釣蝦,因為之前一直釣不好,就一直興致 ... 於 twagoda.com -

#52.休閒大釣場

休閒大釣場. 電影角頭2拍攝地免費貴賓停車場超值大公蝦平日母蝦350綜合450公蝦550/3小時假日母蝦350綜合450公蝦550/2 小時百元休閒熱炒KTV歡唱包廂3 ... 於 ajdiseno.es -

#53.【問答】熊大釣蝦場價錢 2021旅遊台灣

【問答】熊大釣蝦場價錢第1頁。 以前屎提夫去過幾個不同的釣蝦場釣過幾次蝦,對釣蝦場的印象就是髒髒舊舊,或是滿滿的魚腥味混雜著菸味,自從去過這間【熊大複合式釣蝦 ... 於 travelformosa.com -

#54.熊大釣蝦場 - 公司登記查詢中心

一、J799990其他休閒服務業二、F203010食品什貨、飲料零售業三、F203020菸酒零售業四、F501030飲料店業五、F501060餐館業六、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#55.熊大釣蝦場 - YNF

熊大釣蝦場. 熊大釣蝦場. 5,572 likes · 88 talking about this · 4,162 were here. 乾淨舒適釣蝦環境,景觀戶外用餐區,五星級主廚料理,專業調酒咖啡茶飲吧臺, ... 於 www.onlinrad.co -

#56.宜蘭親子景點懶人包》收錄宜蘭最新必玩必吃景點、特色公園

宜蘭冬山又多了新特色公園「冬山鄉政公園兒童遊戲場」,可以跟冬山車站溜滑梯 ... 特色: 只要是房客都會贈送免費釣蝦跟溫泉魚體驗,房間寬敞又有獨立 ... 於 bobowin.blog -

#57.熊大複合式釣蝦場 - LINE熱點

【LINE熱點】熊大複合式釣蝦場, 其他類型娛樂, 地址: 桃園市八德區興豐路485號,電話: 03 365 7058。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、 ... 於 spot.line.me -

#58.熊大釣蝦場 - 公司登記

熊大釣蝦場 商業司營業登記項目. 營業代碼. 一、J799990其他休閒服務業二、F203010食品什貨、飲料零售業三、F203020菸酒零售業四、F501030飲料店業五、F501060餐館業 ... 於 findcorp.tw -

#59.熊大複合式釣蝦場~孩子們的釣蝦初體驗

清明連休假期,回婆家路程中,亞特先生看見了釣蝦場臨時起意問孩子們要不要去釣蝦,孩子說隨便都可以,於是展開她們的釣蝦初體驗釣蝦對於孩子來說是第 ... 於 jennylee0712.pixnet.net -

#60.熊大複合式釣蝦場 - Waze

Realtime driving directions to 熊大複合式釣蝦場, 485號Xingfeng Rd, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers. 於 www.waze.com -

#61.桃園八德.熊大釣蝦場| Albert Hsieh | Flickr

熊大釣蝦場. Done. Comment. 116 views. 0 faves. 0 comments. Taken on December 10, 2016. All rights reserved · Canon EOS 5D Mark III. EF24-105mm f/4L IS USM. 於 www.flickr.com -

#62.陳鴻傑×熊大釣蝦場×桃園市八德區瑞豐里興豐路485號×50601062

熊大釣蝦場 負責人:陳鴻傑,統一編號:50601062,地址:桃園市八德區瑞豐里興豐路485號,資本額:100000,店家公司狀況:核准設立- 合夥(核准文號: 1059011026), ... 於 aibee.com.tw -

#63.Lin Mao Chia on Instagram: “教人家釣的成就感比自己釣還高興”

熊大釣蝦場. Photo by Lin Mao Chia in 熊大釣蝦場. May be an image. 2 likes · lin_mao_chia 教人家釣的成就感比自己釣還高興. December 31, 2018. 於 www.instagram.com -

#64.熊大釣蝦場 - 台灣公司網

熊大釣蝦場,統編:38843044,地址:臺中市龍井區龍津里三港路308巷32號,負責人:陳苙彰,設立日期:103年06月27日,營業項目:其他休閒服務業. 於 www.twincn.com -

#65.熊大釣蝦場價格

熊大釣蝦場. 5,830 likes147 talking about this 4,178 were here. 乾淨舒適釣蝦環境、景觀戶外用餐區、五星級主廚料理、專業調酒咖啡茶飲吧台、鳳凰 ... 於 ammip.ru -

#66.上豐釣蝦場

【熊大複合式釣蝦場】. 釣蝦場外面就是停車場,一下車就可以直接甩竿釣蝦零時差。. 【蝦池】. 熊大裡面總共兩個蝦池,上次屎提夫去釣時是一個綜合池 ... 於 trooperalkmaar.nl -

#67.【桃園八德親子】海天親子生態釣蝦:兒童遊戲室、自助烤肉

熊大 沒有兒童遊戲室(這很重要!) 所以立馬從興豐路轉個彎接介壽路直接殺到伍陽隔壁的釣蝦場,原來叫做“海天親子生態釣蝦”. 於 zi.media -

#68.釣蝦場的蝦子,到底能不能吃?老手這樣說...

「釣蝦」是台灣特有的休閒文化,平常沒事可以去釣蝦場釣一個晚上,不過江湖有傳言,許多人一談到釣蝦場就會說「水很髒、有加藥、蝦不能吃」, ... 於 udn.com -

#69.【釣爆開門場EP24】終於!終於釣爆了!南傑開門大解放 ...

熊大釣蝦場 《鬼才玄田生》台湾のエビShrimp fishing in Taiwan 대만에서낚시 by 鬼才GueiTsai; 3 【釣爆開門場#3】冷到爆炸!室外溫度14度!阿哲居然. 於 yt.d0.cx -

#70.熊大釣蝦場- 首頁 - Facebook

乾淨舒適釣蝦環境、景觀戶外用餐區、五星級主廚料理、專業調酒咖啡茶飲吧台、鳳凰飛鏢機台等娛樂設施桃園市桃園區桃園市八德區興豐路485號. 於 zh-tw.facebook.com -

#71.滅絕之園 - Google 圖書結果

「玫瑰泉站」有一座春季玫瑰盛開的大公園, 「紅磚迷宮站」春季盛行採草莓活動, 「釣魚碼頭站」可以海釣, 「鯨魚海岸站」有許多海產店和海水浴隔了幾天, ... 於 books.google.com.tw -

#72.熊大釣蝦場-臺中市龍井區

熊大釣蝦場 負責人:陳苙彰在臺中市龍井區龍津里三港路308巷32號已有5年3個月成立於2014-10-14統一編號:38843044提供其他休閒服務業|其他休閒服務業|其他未分類業. 於 www.bizzword.com -

#73.熊大釣蝦場的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

【熊大釣蝦場】「熊大釣蝦場」#熊大釣蝦場,[已結束營業]高屏溪釣蝦場-挑戰桃園怪物大公蝦池Feat.沙茶蝦&糖醋蝦,【逆刃釣蝦Ep25】WOW!!!只有桃園龍潭人才知道的秘密 ... 於 www.9itube.com -

#74.「熊大釣蝦場價格」情報資訊整理 - 愛呷中彰投

查看台中市蟹安居農場相關資訊,以下是「熊大釣蝦場價格」的愛呷中彰投情報,熊大釣蝦場平日加碼活動來囉!!! 4/20禮拜四熊大釣蝦場綜合池開門場到打烊一律全放公蝦 ... 於 txg.lovetweast.com -

#75.秋日鄉村文旅,最愜意的美其實不在人山人海的景點

老少一起悠閒地小溪邊捉個魚、釣個蝦,豈不快哉,這才是假期的正確打開方式。 一根肆意生長的老南瓜。烹飪好端上桌,一定是家的味道。 滿滿鄉土氣息的農家。 於 newskks.com