白馬卡通的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦下園昌江,深野知比呂寫的 法國鄉土甜點的經典本色:118道歷久不衰的地方及家庭糕點故事 和王信夫的 烘焙職人の新食感宣言都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自日出出版 和流通快訊雜誌社所出版 。

台北海洋科技大學 食品健康科技系碩士班 徐軍蘭所指導 陳思岑的 台灣與在台菲律賓的大學生對療癒飲品的認知、態度及行為研究 (2021),提出白馬卡通關鍵因素是什麼,來自於療癒飲品、認知、態度、行為、壓力。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 羅仕龍所指導 陳韻如的 漂流與突圍──廖鴻基海洋書寫意識研究 (2021),提出因為有 廖鴻基、海洋文學、海洋書寫、海洋教育的重點而找出了 白馬卡通的解答。

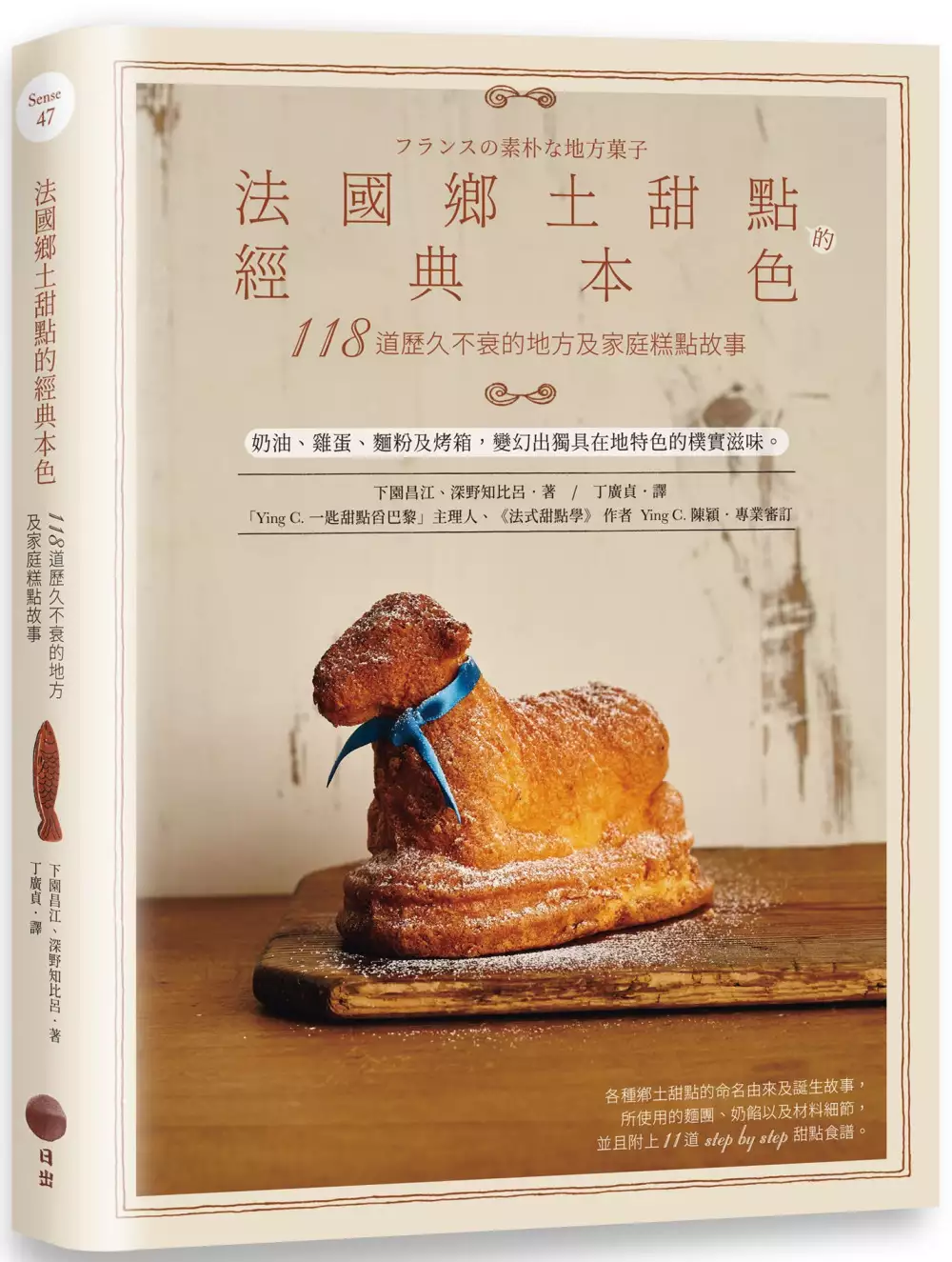

法國鄉土甜點的經典本色:118道歷久不衰的地方及家庭糕點故事

為了解決白馬卡通 的問題,作者下園昌江,深野知比呂 這樣論述:

走出巴黎,探訪法國各地區的甜點風土歷史故事, 記錄這些深植人心,飽含質樸底蘊的日常美味。 各種鄉土甜點的命名由來及誕生故事, 所使用的麵團、奶餡以及材料細節, 並且附上11道step by step甜點食譜。 ★臉書粉專「Ying C. 一匙甜點舀巴黎」主理人、《法式甜點學》作者Ying C. 陳穎.專業審訂 ★從人文、歷史角度認識「真正的」法式甜點 ★遊遍全法各地區,掌握各區地理位置、歷史地位、飲食文化特徵 ★馬卡龍、可麗露、達克瓦茲⋯⋯台灣人也熟知的法式甜點起源故事 ★每款甜點皆列出類別、誕生背景,所使用的麵團或麵糊、奶餡、醬汁及裝飾以及材料名等資訊 ★法國

鄉土甜點小常識專欄補充更多小知識:因地區而異的馬卡龍、以布里歐麵團為基礎的鄉土甜點、甜點模型介紹、法國的節慶與甜點 ★11道step by step甜點食譜,搭配清楚步驟照片,讓人躍躍欲試 提到「法式甜點」,想必許多人腦海裡浮現的,是裝飾華麗、外型吸睛的精緻甜點。事實上,在法國許多地方,人們所吃的甜點,大多是使用手邊即可取得的奶油、雞蛋與麵粉等食材,簡單以烤箱出爐的樸素甜點。 ——以陶器烘烤的「咕咕洛夫」,僅以杏仁、糖粉裝飾 ——充滿奶油香氣的「布列塔尼奶油餅」,甜甜又鹹鹹 ——油炸泡芙麵糊再灑上砂糖,法文名叫「修女的屁」 ——品嘗「『對話』糖霜杏仁奶油派」時會發出

咔滋咔滋的聲音 ——「瑪德蓮」的誕生,源自一場宴會廚房的臨陣代打 這些沒有過多華麗裝飾的樸質點心,其實有著超越外表的歷史及淵源,各個皆有其深奧的故事。而其純粹實在的滋味,也歷經時間的考驗,人氣絲毫不減,出現在法國人的日常生活之中,長長久久陪伴、撫慰著人們。 兩位作者走訪法國境內各地區,為讀者精心挑選了118道經典鄉土甜點,除了介紹其背後的歷史與地方淵源,與節慶、習俗、宗教之間的關聯,還有使用的材料、手法等資訊,對於喜愛甜點的人來說是充滿視覺、知識與趣味的多重享受,也能在享用各款法式甜點或點心時更增加樂趣。 書末作者提供了11道經典鄉土甜點的製作食譜,都是在自家廚房就有辦法

做出來的樸實美味,也推薦給讀者自行動手做做看。

白馬卡通進入發燒排行的影片

【情人節特輯】小熊愛心馬卡龍

馬卡龍升級了,這次做的是情人節特別版,有興趣的趕快試試看吧!

視頻內用到的模板請從這裏下載:

https://drive.google.com/open?id=1wcyOwB5O1Rjke3HexLQ4lpRrgyrhqLKu

材料ingredient:

馬卡龍macarons:

視頻內做了兩個不同的顏色,以下是一個配方的量。

兩個顏色要都做完才能開始畫圖喔。

Almond Meal 杏仁粉: 2 oz=57g

Powder Sugar 糖粉: 3.5 oz=100g

Egg White 蛋白:2 oz=57g

Sugar 糖: 1.75 oz=50g

巧克力甘納許內餡Chocolate Ganache:

Dark chocolate chips 黑巧克力豆:5oz=142g

Heavy Whipping Cream 濃鮮奶油:5oz=142g

食用色素筆:

我用的牌子是AmeriColor-Gourmet Writer Food Decorator Pens

沒有做過馬卡龍的話,請先看我的基礎馬卡龍詳解視頻,這個視頻裡面會有很詳細的解說:https://youtu.be/RgNUfRgNwYc

Tips:

1. 請選用磨細的杏仁粉,如果你買來的杏仁粉顆粒很大,那就需要用料理機把它打細再使用。

2. 杏仁粉和糖粉一定要過篩,過篩的網不用選兩層或者三層那種很密的,用普通的一層的網就可以了。

3. 塔塔粉是酸性的,可以幫助蛋白打發,使蛋白更膨和加強韌性,這樣蛋白會更穩定。如果沒有也可以省略不加。

4. 色素請選用Gel paste的那種比較濃稠的狀態的食用色素或者粉狀的色粉,不要用很稀的流水狀的色素,這樣比較不會影響蛋白糊的狀態。

5. 馬卡龍的成敗關鍵在面糊攪拌到最後的狀態,所以攪拌過程要有耐心,時不時把攪拌棒提起來檢查面糊滴下來的速度, 攪拌到面糊斷斷續續流下來就可以停止了,具體看視頻大圖。

6. 如果擠完馬卡龍,晾幹後仍然有尖角,可以用手沾一點水,然後輕輕的把尖角按下去。

7. 晾幹馬卡龍需要的時間,會根據你的居住地濕度,溫度有所不同。我的訣竅是把馬卡龍放在烤箱上面晾幹,這樣因爲烤箱本身預熱了有熱度在,會幫助馬卡龍更快晾幹。當然如果你的烤箱有熱風的功能就更方便了。

8. 烘烤馬卡龍的時間不是一定的,隨著馬卡龍的數量和大小也會不同。如果你的馬卡龍尺寸比較大,或者你一次做的比較多,相應的烘烤時間就要延長了。有的時候你的烤箱溫度不一定會准確,可以買一個烤箱溫度計放在裏面查看你的烤箱溫度。

9. 剛烤完的馬卡龍是像餅幹一樣比較脆的,夾餡完吸收餡料的濕度才會變軟。如果不急著吃,也可以把馬卡龍放到密封的盒子裏放在冰箱裏保存,到想吃的時候再拿出來組裝夾餡。

10. 視頻裏的巧克力甘納許最好提前做,因為它做完需要放到冰箱冷藏凝固。

台灣與在台菲律賓的大學生對療癒飲品的認知、態度及行為研究

為了解決白馬卡通 的問題,作者陳思岑 這樣論述:

生活工作壓力比起從前還要來的多,強調舒壓療癒性的商品逐漸受到歡迎,餐飲業者嗅到此商機,推出許多具有療癒飲品。因此,本研究之目的是探討大學生對目前市場上有關療癒飲品的認知、態度及行為。經由五位專家訪談,確立療癒飲品的定義和研究構面,並以問卷調查法針對台灣與在台菲律賓大學生進行抽樣調查,共發放600份問卷,有效回收問卷596份,回收率達99%。本研究歸納專家意見,主要療癒飲品的特色是給人心理上有幸福和放鬆感;療癒的元素包括選用天然健康食材、外觀賞心悅目、有花果香味、味道甘甜帶酸以及口感濃郁或帶咀嚼感。以SPSS統計分析顯示,大學生對療癒飲品的認知是暖色調、清爽不膩口、簡約造型;在態度上是具有撫慰

人心、放鬆、愉快感的相關飲品;在消費行為上會跟隨流行來選擇方便攜帶具有健康的飲品。兩國不同文化背景的學生對療癒飲品的認知、態度和行為有部分具顯著差異。兩國大學生對療癒飲品的相關認知對態度和行為有顯著正向關係。本研究提供飲料店在療癒飲品的開發上需考慮療癒元素的掌握,才能呈現療癒飲品的特色。此外,國際化經營飲料店時,要考慮不同文化背景的差異性,才能針對市場的區隔、目標和定位,更精準開發療癒飲品。

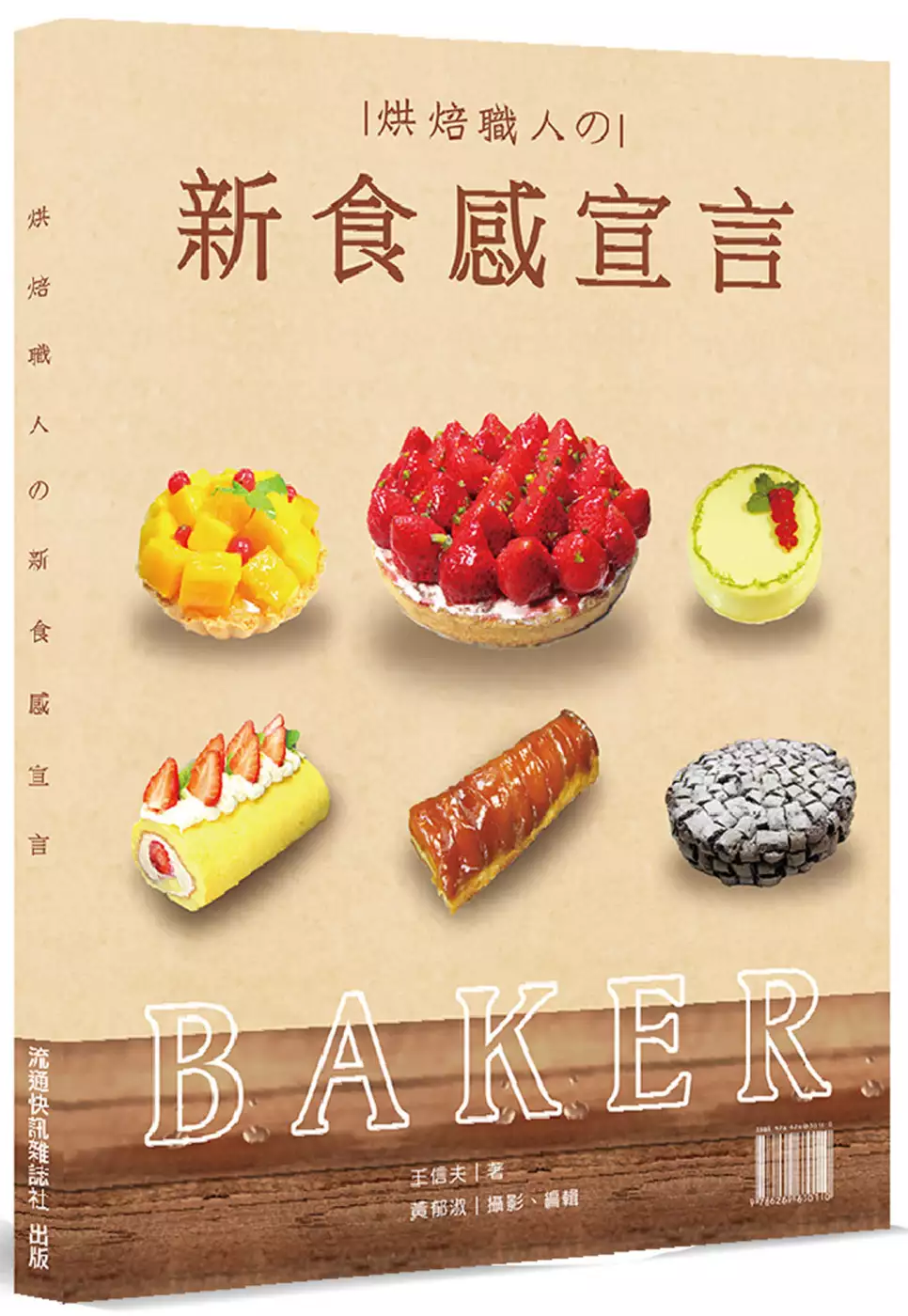

烘焙職人の新食感宣言

為了解決白馬卡通 的問題,作者王信夫 這樣論述:

王信夫老師在中山社區大學教學逾15年,長年參與社大與社區公益分享活動,是一位充滿熱情更具專業的烘焙教師,深受同仁與學員們的喜愛。 王老師是日本東京製菓學校本科畢業,曾任職於日本東京千疋屋(京橋本店、原宿支店)師傅,近10餘年更在中山、松山與萬華社大任教。本身更是蛋糕盒結構及蛋糕盒提袋專利發明人;無封線無底飲料杯提袋專利發明人,專業且多才多藝。 王老師早在1992年創刊的流通快訊雜誌社「餐飲產業情報」中,長年撰寫「手作甜點」專欄,發表各類真人手作甜點的手札,尤其針對原材料的說明與比重的調配,有其獨到的一方,製作過程説明鉅細靡遺,步驟簡潔扼要,圖文並茂,縱使是烘

焙新手,也能按圖索驥的完成令人垂涎的甜點。 王老師專精於餅乾、糖果(牛奶、水果軟糖、巧克力)、蛋糕等的製作。而他特別強調烘焙教學最大的期待是學員學習之後,無論是餅乾、糖果到蛋糕,能自己DIY 做,而且能在家中輕鬆做,達到烘焙生活化與普及化的目的。 王老師認為手作甜點最大的樂趣在於能享受到自己做與外面買的差異性,從中感受到什麼是「不一樣」,更能體會出什麼才叫做「好吃」。當然,最重要的是掌握與強調了食材的安全與健康性,這才是製作甜點的本質。 對於想學手作甜點的新人,王老師給大家的建議很簡單,除了用「心」創發外,技術上就是「多看多觀摩,多做就上手」,甜點的製作要不怕失敗,需要一次又

一次的練習,永不放棄,你就能成為箇中高手。 用心才會開心,付出才會傑出。希望大家在這本「烘焙職人の新食感宣言」的引導下,能感受到製作甜點的小確幸,能享受到品嚐甜點的大歡愉。 臺北市中山社區大學副校長、教育廣播電台資深主持人 翁繩玉

漂流與突圍──廖鴻基海洋書寫意識研究

為了解決白馬卡通 的問題,作者陳韻如 這樣論述:

臺灣海洋文學作家廖鴻基,其生活與著作皆不離海洋。在其每部作品中,皆可見其海洋哲思。不只是海與陸,離與返、寬廣與狹仄、小與大、遠與近、水面與水下、深淺浮沉,以至於山、岸與河口,都有其繁複辯證。而人與海洋生物、群己之間甚至是父女關係,都在海洋中獲得新的視野與相處。本文以「人」與「海」的關係為軸心發散,從空間、彼我以及文類與策略等面向深入討論。「漂流」與「突圍」,是廖鴻基的書寫中頻頻出現的語彙,「漂流」是心靈意識,也是其書寫中恆常出現的議題與元素;「突圍」則是海洋原鄉帶給他的動能與結果,也是梳理廖鴻基幾十本作品後可發現其逐漸推進的幾項書寫特色。「圍」,過去是人世帶給他的羈絆囿限,海洋的誘引使其入海

,突破陸地生活的圍困;雖然海上船舶亦具囿限性,卻也因為海洋,使其突破對於海洋的單一視角,由近而遠、由海面而海下、再由海返陸,看見並記錄海洋的繽紛,並賦予船舶更多象徵性與積極意義。而就其書寫文類及策略來說,可看出廖鴻基近年作品的開展與嘗試,無論是海洋文學選集、長篇小說或海洋寓言,又或是海洋書寫與海洋教育的並行。持續的行動與書寫,為臺灣海洋文學譜寫更深廣的題材與風貌,亦打造出一處極具其獨特風格的無域之海。