監護權判決書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱顯智寫的 我袂放你一個人:律師,永遠的反抗者 和邱顯智的 我袂放你一個人:律師,永遠的反抗者 (作者親簽版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大塊文化 和大塊文化所出版 。

國立中興大學 資訊科學與工程學系所 范耀中所指導 謝閎宇的 基於深度學習模型之刑事判決書情境萃取研究 (2020),提出監護權判決書關鍵因素是什麼,來自於刑事判決書、情境萃取、深度學習模型、預訓練語言模型、BERT。

而第二篇論文南華大學 生死學系碩士班 魏書娥所指導 吳鈺勛的 法院社工角色緊張分析與其對應策略初探 (2017),提出因為有 法院社工、角色緊張、角色期待落差的重點而找出了 監護權判決書的解答。

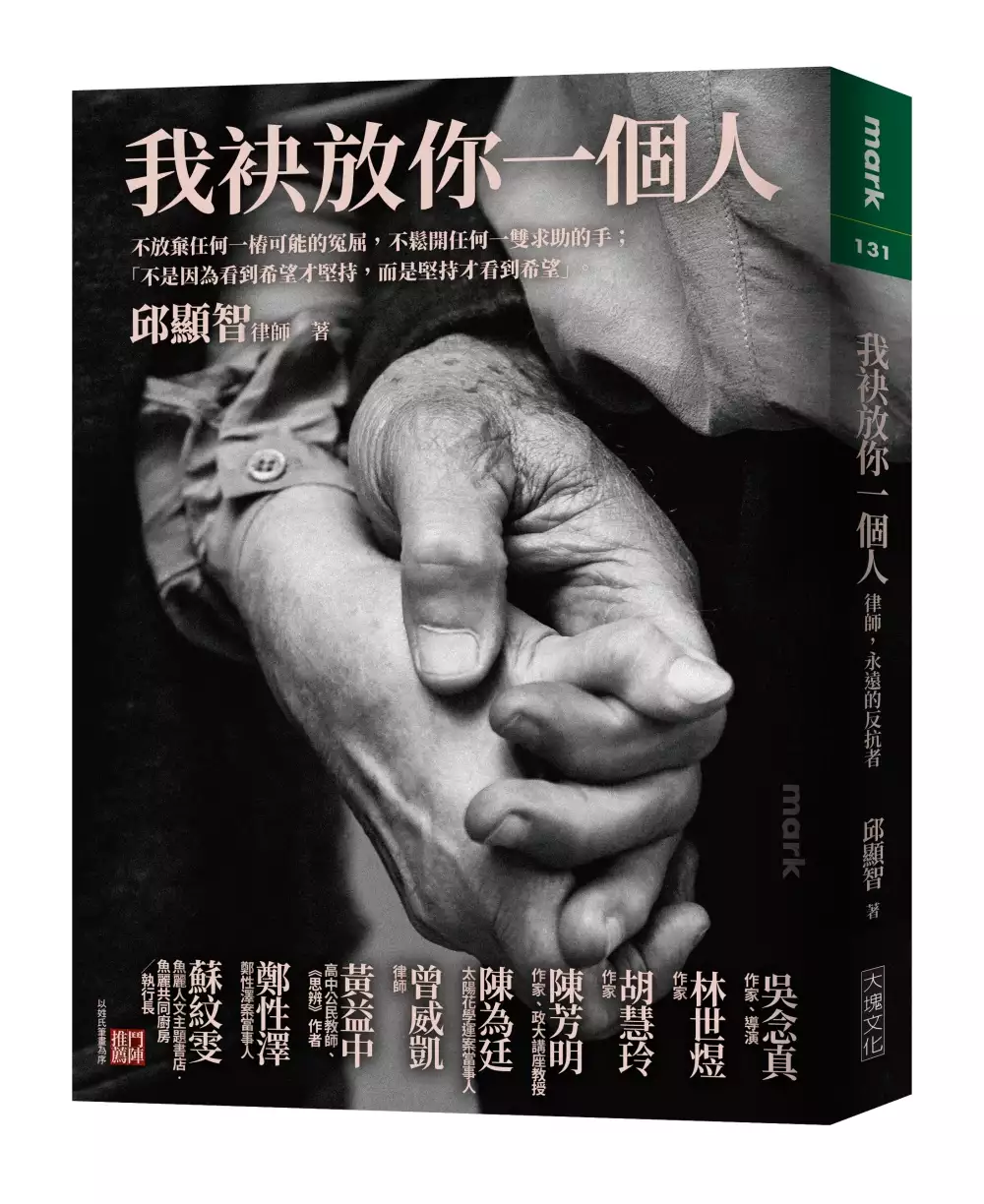

我袂放你一個人:律師,永遠的反抗者

為了解決監護權判決書 的問題,作者邱顯智 這樣論述:

不放棄任何一樁可能的冤屈, 不鬆開任何一雙求助的手; 「不是因為看到希望才堅持,而是堅持才看到希望」。 律師,是為維護人性尊嚴而必須存在的反抗者⋯⋯ 高中時因電影中律師努力不懈為人洗刷冤屈,激起滿腔熱血,作者邱顯智於是將律師一職訂為人生目標。本書為邱律師記錄下自己,以及和一群一群熱情的律師及NGO夥伴,「鬥腳手」、不想讓遇到「代誌」的當事人孤孤單單,通力合作的大大小小案例,如關廠工人案、洪仲丘案、鄭性澤案、太陽花學運案⋯⋯,由涉及的勞工法、軍法、刑法、集會遊行法等法案,從嫌疑與羈押、案件審理、上訴、判決、再審到死刑執行等程序,揭示台灣司法機器的種種問題,提供讀者必要的「法普」,也一瞭

司法改革的迫切性;而訴訟過程中,律師與當事人互動之間,流露的真誠、溫暖,尤其感人,更讓我們看到諸多充滿草根性、關懷弱勢的律師,關心訴訟,更關心人。 本書希望記錄下的,正是這些前仆後繼的身影。或許有些案件獲得一定的成果,但更多是失敗和挫折,重要的是,大家一起真真切切陪伴了當事人,在他們人生中最艱難的日子裡。或者,也許有一天,在台灣某個偏鄉的角落,某個小孩無意中看到這本書,因為一點點感動,興起日後在有人困難時想要「鬥腳手」,興起讓台灣人活在真正公平正義天空下的想望。 推薦(以姓氏筆畫為序) 吳念真(作家、導演) 林世煜(作家) 胡慧玲(作家) 陳芳明(作家、政大講座教授)

陳為廷(太陽花學運案當事人) 曾威凱(律師) 黃益中(高中公民教師、《思辨》作者) 鄭性澤(鄭性澤案當事人) 蘇紋雯(魚麗人文主題書店•魚麗共同廚房/執行長)

基於深度學習模型之刑事判決書情境萃取研究

為了解決監護權判決書 的問題,作者謝閎宇 這樣論述:

近年來自然語言處理技術已開始被運用於法律領域,並帶來許多不同的應用。本研究探討如何將一篇法律判決書文件中與案件情節相關部分萃取而出。此部分之困難在於法律判決書文件主要為非結構化資料,案件情節包含於整篇判決書之中,並未擁有固定規則可供萃取。本研究中,我們基於台灣司法院所提供的法律判決書資料集,以人工標註的方式去標記出判決書的” 案件情境”,總計標記超過 8000 筆,涵蓋裁判案由共 29 類之刑事案件判決書資料集。此外,我們利用 BERT 模型與所標註之資料集建立一個法律判決書刑事案件情境萃取模型。該模型主要利用閱讀理解模型自動化地標註一篇判決書中之案件情境所在之處。我們透過實驗驗證,顯示所提

出之模型其萃取案件情境之ROUGE1 分數可達到 80%。

我袂放你一個人:律師,永遠的反抗者 (作者親簽版)

為了解決監護權判決書 的問題,作者邱顯智 這樣論述:

不放棄任何一樁可能的冤屈, 不鬆開任何一雙求助的手; 「不是因為看到希望才堅持,而是堅持才看到希望」。 律師,是為維護人性尊嚴而必須存在的反抗者⋯⋯ 高中時因電影中律師努力不懈為人洗刷冤屈,激起滿腔熱血,作者邱顯智於是將律師一職訂為人生目標。本書為邱律師記錄下自己,以及和一群一群熱情的律師及NGO夥伴,「鬥腳手」、不想讓遇到「代誌」的當事人孤孤單單,通力合作的大大小小案例,如關廠工人案、洪仲丘案、鄭性澤案、太陽花學運案⋯⋯,由涉及的勞工法、軍法、刑法、集會遊行法等法案,從嫌疑與羈押、案件審理、上訴、判決、再審到死刑執行等程序,揭示台灣司法機器的種種問題,提供讀者必要的「法普」,也一瞭

司法改革的迫切性;而訴訟過程中,律師與當事人互動之間,流露的真誠、溫暖,尤其感人,更讓我們看到諸多充滿草根性、關懷弱勢的律師,關心訴訟,更關心人。 本書希望記錄下的,正是這些前仆後繼的身影。或許有些案件獲得一定的成果,但更多是失敗和挫折,重要的是,大家一起真真切切陪伴了當事人,在他們人生中最艱難的日子裡。或者,也許有一天,在台灣某個偏鄉的角落,某個小孩無意中看到這本書,因為一點點感動,興起日後在有人困難時想要「鬥腳手」,興起讓台灣人活在真正公平正義天空下的想望。 推薦(以姓氏筆畫為序) 吳念真(作家、導演) 林世煜(作家) 胡慧玲(作家) 陳芳明(作家、政大講座教授)

陳為廷(太陽花學運案當事人) 曾威凱(律師) 黃益中(高中公民教師、《思辨》作者) 鄭性澤(鄭性澤案當事人) 蘇紋雯(魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房/執行長)

法院社工角色緊張分析與其對應策略初探

為了解決監護權判決書 的問題,作者吳鈺勛 這樣論述:

法院社工在家事事件法與家暴防治法中,是協助弱勢的當事人進入司法的重要角色。除了連結社福資源與提供當事人情緒支持外,同時也是司法與社政體系的重要橋樑。一般來說,法院社工駐點於法院,但在當法院人員對法院社工有不同的期待,或是對於事件的看法與社工價值衝突時,會造成社會工作者角色緊張的情境。 本研究以質性研究方式,探討法院社工在法院服務時的經驗,透過「角色中介模式」(role of Episode)瞭解法院社工在駐點過程中,如何與法院人員互動,並從中瞭解社工不符合理期待的原因與狀況。 本研究發現,法院社工在家事訴訟中建立「法律資訊提供者」、「支持與輔導」、「提供社會福利資訊」、「人身安全的協

助者」。當法院人員與社工對於社工的想像與專業,雙方所期待的樣貌有不同時,法院社工會開始質疑自身專業角色。「角色緊張」的狀況時常存在於法院社工或其他服務場域中。會發生此狀況為兩個因素:「角色期待落差」與「高度與法院系統合作」。在角色期待落差的部分,因社工人員的專業價值與法學訓練差異,造成彼此對於法院社工角色的想像有所不同;而因「公辦民營」的經營的狀況,社工人員並非司法專業人員,但需要與法院人員高度合作,因此在自我定位上需要更清楚。 在因應角色緊張過程中,除法院社工需與法院人員建立良善的互動模式,重新建立法院對於社工的想像。實質上可建議法院舉辦相關研討會來討論與社工合作的模式,且在專業訓練上應有

認識法院社工相關課程,其避免法院人員對於社工有不合理的期待。 本研究藉由看見法院社工的角色在司法工作中會出現與法院溝通的困境,著重於法院社工期待能得到專業上的尊重。