石虎保育園區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天寫的 淡蘭古道:百年里山的長路慢行 和曾益冰,張玉妹,黃翠玉,劉榮欽,許國連,柯國壽,林淑嬌,邱淑姿,簡珠香,黃國忠,張淑宜,施金魚,林雪花,林淑懷,林淑緞,張麗雲,的 惜地:中區慈濟志工環保口述歷史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[{"page":"6-1-1","subject":"步道簡介","title":"步道故事","content ...也說明:r\n親山步道20條:\r\n便捷的交通路網,將市區與郊區快速連結,再透過完善的\r\n ... 週二至週日10:00~17:30\r\n\r\n石牌商城(夜市):\r\n•地址:臺北市北投區石牌路 ...

這兩本書分別來自晨星 和經典雜誌出版社所出版 。

國立臺灣大學 生態學與演化生物學研究所 李培芬所指導 鄭桓安的 人為活動對臺灣中大型哺乳類空間分布影響評估 (2021),提出石虎保育園區關鍵因素是什麼,來自於哺乳動物、人為活動、基地台、物種分布預測模式、決策樹。

而第二篇論文世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 羅國瑛的 從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界 (2021),提出因為有 古道、文化觀光、世界遺產、淡蘭古道、楊廷理、長距離步道旅行的重點而找出了 石虎保育園區的解答。

最後網站生物類篇名: 台灣石虎瀕臨絕種的原因作者 - 中學生網站則補充:會紛紛設法保護這些可愛的石虎,但是不管是保育協會所建造出來的保育園區或是其他好心. 人士所幫忙的那些石虎所做的別墅區,還是會遭到許多無情的人們不斷破壞。

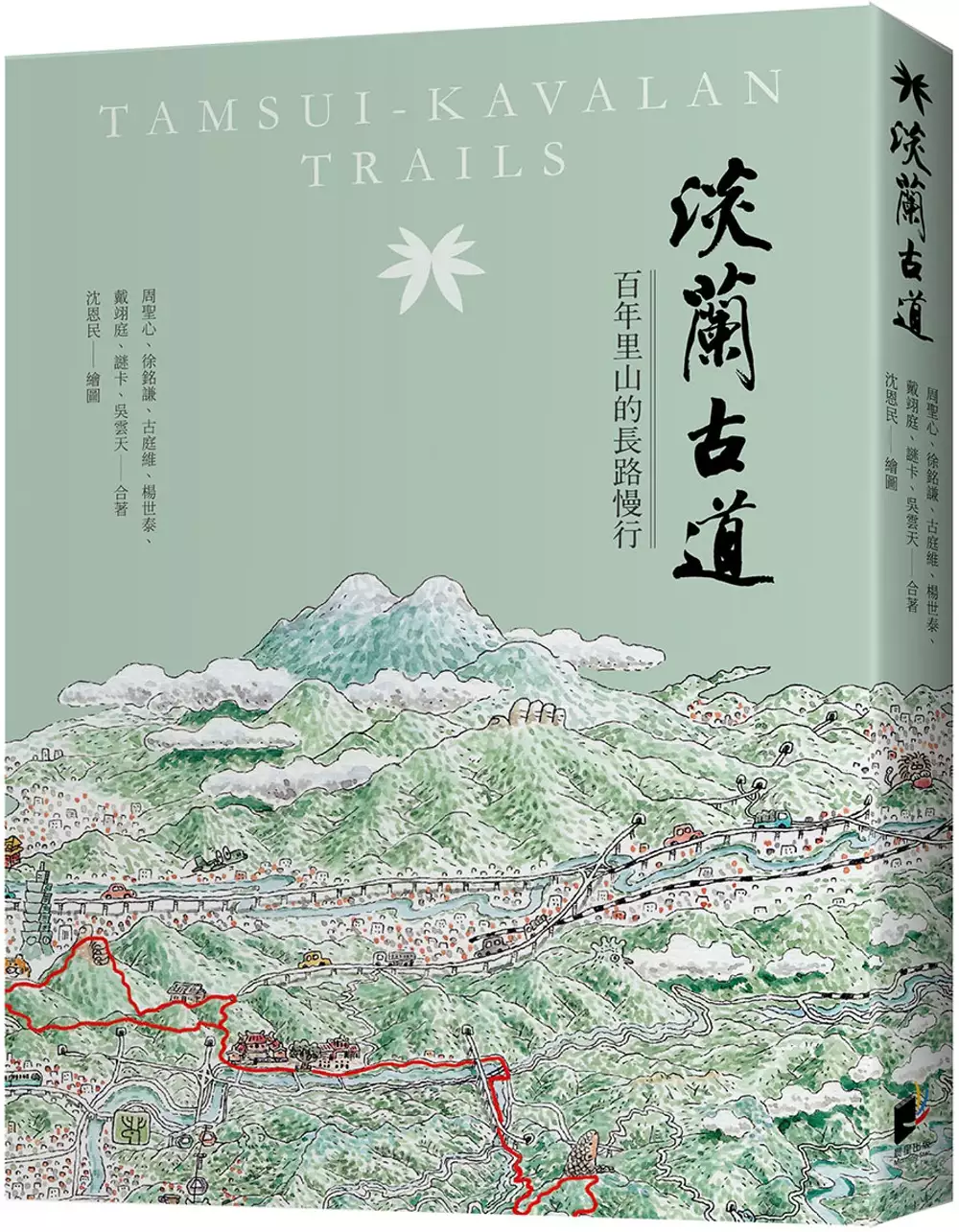

淡蘭古道:百年里山的長路慢行

為了解決石虎保育園區 的問題,作者周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天 這樣論述:

歷時六年公私協力,從選線、定線、串聯、命名, 這條總長超過200公里的淡蘭古道,正以嶄新面貌重現臺灣古道百年風華。 淡蘭古道全路徑,貫穿數十條古道秘境,見證臺灣百年歷史,可謂臺灣聖雅各之路,又稱臺灣朝聖之路。 本書以北中南三大篇章,開啟臺灣淡蘭古道穿越百年之旅。 ◆兩百年北宜交通史的身歷其境:淡蘭古道北路 ◆先民墾拓的淡蘭百年山徑:淡蘭古道中路 ◆百年茶聖之路:淡蘭古道南路 並透過「職人誌」介紹在淡蘭古道上默默耕耘的在地達人, 「手作步道」篇章,呈現承襲先民的百年古道修築工法,透過手作重新修護淡

蘭古道, 期待以最質樸之古道面貌,重現臺灣的自然生態之美。 本書特色 1.完整收錄淡蘭古道北路、中路、南路路徑,及近十位知名登山達人的淡蘭古道長距離步道之人文歷史第一手報導。 2.特邀金鼎獎山岳繪者沈恩民繪製全彩登山立體地圖,讓讀者能一眼看清登山路徑旁的建築物或山林樣貌。閱讀本書有如走入3D登山書,提前感受走在淡蘭百年山徑中的奇妙氛圍。

石虎保育園區進入發燒排行的影片

本集主題:台灣生物光牆展示區

本次將再次帶著聽眾朋友走出錄音室、第六次走入國立台灣博物館,由館方典藏管理組助理研究員 #林俊聰,帶著大家聽此次的常設展。

此光牆展示區位於台博館的土銀園區,在「生命的史詩-與演化共舞」展場位置,一樓是從化石的紀錄,揭開地球生命演化的奧秘,在一樓往二樓的通道中,設計一個時光長廊,快速的將遊客的視覺,從幾十億年前拉回現代,在長廊的下方設有「貝殼步道」、而牆面就是「台灣生物光牆展示區」。

此展示區共有台灣常見的65種生物標本,有許多保育類、台灣特有種及台灣特有亞種。像台灣長鬃山羊、大赤鼯鼠、台灣小鼯鼠 、白面鼯鼠、穿山甲、白鼻心、麝香貓、台灣黑熊、鼬獾、環頸雉、大冠鷲、石虎、山羌…

有研究指出台灣雲豹應該是滅絕了,山區唯一的貓科動物只剩石虎,那石虎現在的困境是什麼?會不會一樣走入滅絕?

麝香貓不是貓科,那又是什麼科?又為什麼叫麝香貓?

最小的貓頭鷹又是那一種?

貓頭鷹的兩個耳朵不僅形狀大小不同,連高度也各不相同,這又是為什麼?

還有留鳥、候鳥、過境鳥、迷鳥又有什麼差別?

有一種鳥叫佛法僧,為什麼會取這麼有意境的名字?

人們常說:只鴛鴦不羨仙,但其實牠們只是一個繁殖季才在一起,到了下一個繁殖季彼此又會再找新對象,所以什麼鳥才是真正終身守候在一起的?

以上一切的一切疑問?都在節目中,由林俊聰博士為各位聽眾朋友解答!

人為活動對臺灣中大型哺乳類空間分布影響評估

為了解決石虎保育園區 的問題,作者鄭桓安 這樣論述:

人為活動對野生動物的影響為生態保育的重要課題之一,近年有許多國外研究在探討人為活動對野生動物的影響;諸如分析夜晚光照、人類足跡、基地台分布等人為因子,對哺乳動物分布或活動週期的影響。臺灣的相關研究主要是針對特定區域的小尺度分析,較少有對全島的大尺度分析。本研究以臺灣基地台覆蓋範圍作為人為活動的指標,計算基地台密度和其它環境因子的相關性,確認基地台在臺灣能代表人為活動。後續整合1988 - 2020年臺灣13種中大型哺乳動物出現紀錄資料,配合環境因子資料建立各物種的分布預測模式;計算動物紀錄資料、預測資料在基地台覆蓋範圍內的出現的比例,評估各物種對人為活動的耐受程度。分布預測模式的結果進一步建

構決策樹模型,以得知影響動物分布的主要環境因子及其決策過程。結果顯示臺灣基地台密度和人口密度的相關性最高,和NDVI相關性最低。臺灣中大型哺乳動物傾向出現於基地台覆蓋範圍外的區域,整體出現比例為 38%,出現區域中有88% 位於海拔1000公尺以下;保育類 (31%) 的出現比例低於一般類 (38%)。單一物種中只有白鼻心及石虎出現比例超過50%,保育類中的黃喉貂、山羊、黑熊、水鹿都低於20%,其餘物種約落在25% - 35% 之間。從各物種決策樹模型的前三層得知,平均海拔、離城市距離、寒季總降雨量及混合林面積4種因子共佔78% 的節點出現次數,為主要影響臺灣中大型哺乳動物出現的環境因子。本研

究得知基地台在臺灣能一定程度代表人為活動,並整合臺灣近十幾年的中大型哺乳動物出現紀錄,配合基地台覆蓋範圍及其它多種環境因子,得知大尺度下人為活動對13種哺乳動物分布影響程度。建議可加強臺灣低海拔區域的監測,以應對日後人為活動的擴張。

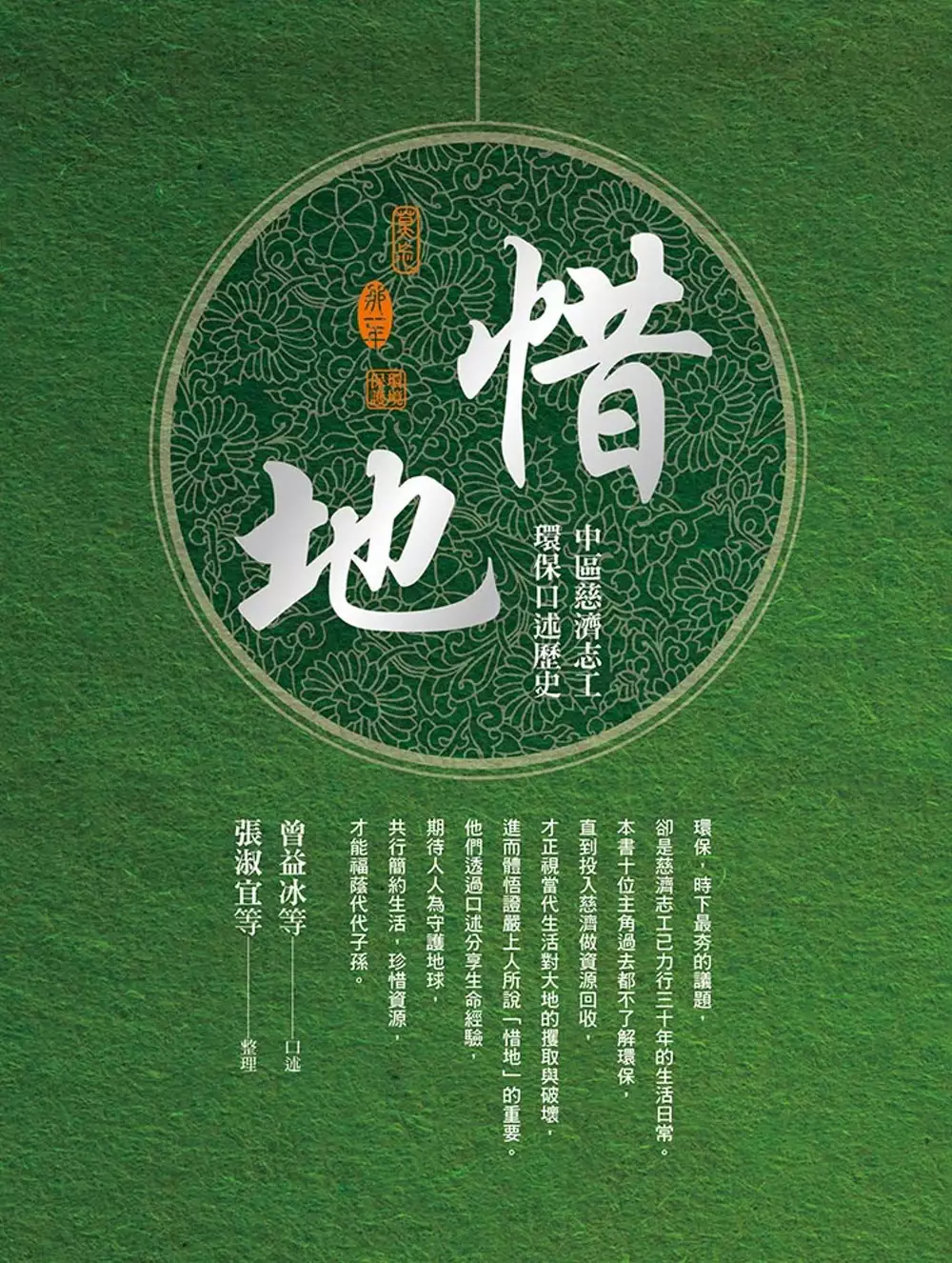

惜地:中區慈濟志工環保口述歷史

為了解決石虎保育園區 的問題,作者曾益冰,張玉妹,黃翠玉,劉榮欽,許國連,柯國壽,林淑嬌,邱淑姿,簡珠香,黃國忠,張淑宜,施金魚,林雪花,林淑懷,林淑緞,張麗雲, 這樣論述:

出於一分疼惜大地的心。環保志工用雙手膚慰大地,認為這是正確的方向,對的事情,做就對了。 環保,時下最夯的議題,卻是慈濟志工已力行三十年的生活日常。本書十位主角過去都不了解環保,直到投入慈濟做資源回收,才正視當代生活對大地的攫取與破壞,進而體悟證嚴上人所說「惜地」的重要。他們透過口述分享生命經驗,期待人人為守護地球,共行簡約生活,珍惜資源,才能福蔭代代子孫。 本書十位主角都是落實環保生活的慈濟志工,有人是參與三十年前的「吳尊賢社會公益講座」,聽到證嚴上人呼籲「用鼓掌的雙手做環保」,回家後就投入環保,並在鄰里間開枝散葉的「先行者」;有人是追隨先行者的腳步,繼而在社區帶動與推

廣的「共鳴者」;有人是默默投入,不遺餘力的「小螞蟻」。他們的口述不談學問、不論地位,只有疼惜物命、守護大地的用心,以及充分發揮人身使用權的生命價值觀。 承擔訪談記錄的慈濟人文真善美志工,平常負責記錄慈濟的社區歷史,此次藉由口述歷史方式,從訪談、聽打、聽校、整稿及考據的嚴謹作業中,記錄環保志工在中臺灣走過三十年的菩薩足跡,豐富慈濟史料,同時,為人間留下人品典範。 愛天惜地 感動推薦 「垃圾變黃金,黃金變愛心,愛心化清流,清流繞全球」。三十年前不經意地呼籲,三十年後的現在,環保已經成為國際大事,慈濟人做出來了,在全球十九個國家地區,有逾十一萬位環保志工,人人都是以臺灣為典範,

環保做得最好就是臺灣。臺灣無以為寶,以環保、善與愛為寶,這都是因為有一群環保菩薩的付出無所求,真正是覺有情的人間菩薩。每一位環保菩薩都有豐富的生命故事,都值得說出來,記錄成書,留下歷史紀錄。這是要為我們生生世世留歷史,成為後人的學習典範,是為了替後代子孫造福、植福,為了清淨大地;每一個人要「從我做起」。──證嚴法師(佛教慈濟功德會創辦人) 世界各地有許多為環境獻身的志工團體、保育中心,慈濟大家庭也在上人的帶領下,透過具延續性的環境活動,引起更多人們關注環境議題、響應環境保護,正視自身與環境間的相處之道。如同上人所說,期許人心虔誠,愛心凝聚,透過每一個人的力量去改變,減輕地球的負擔。──

林佳龍(前臺中市市長) 他們共同的特質就是樂觀、感恩、惜福、毅力及永不放棄的精神;他們都不是大人物,卻都是以自己一生成就環保的大英雄。他們是「善護念的環保菩薩」!──張皇珍(財團法人商業發展研究院副院長)

從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界

為了解決石虎保育園區 的問題,作者羅國瑛 這樣論述:

雪山隧道,拉近臺北盆地與蘭陽平原之間的空間與時間距離。常言道,路是人走出來的,回顧過往沒有公路的年代,原住民與來自閩粵兩省漢移民往來臺北盆地與蘭陽平原之間,乃是以雙腳在雪山山脈北段山林裡走出一條條的山徑形成淡蘭古道。「文化」乃是人類在生活過程中,經過日積月累所創造出來的事物、經驗與傳承。文化觀光,為九十年代以降國際旅遊市場的趨勢。觀光旅遊事業的永續發展,如何引發旅客的「重遊意願」為關鍵要素。走馬看花的旅遊方式與旅遊行程,內容貧乏的觀光資源與觀光景點,缺乏「旅遊吸引力」,甚至因為「旅游形象」不佳,導致旅客的「旅遊滿意度」得不到高度評價。文化觀光,可以提供具有深度的旅遊方式與旅遊行程。為了保護世

界各地珍貴的文化遺產、自然遺產免於遭受天然災害影響或是人為的破壞,聯合國教科文組織,推動將世界各國及各地區擁有傑出普世價值的文化或自然資產,登錄於世界遺產名單,藉由國際間的合作達到保護世界遺產的目的。做為文化資產以及觀光資源,古道是前人留給後人的文化遺產。淡蘭古道,曾經有凱達格蘭族與噶瑪蘭族的足跡。清嘉慶17年(1812),蛤仔難納入大清帝國版圖,設置噶瑪蘭廳隸屬臺灣府,楊廷理,做為關鍵人物之一,三度進出臺灣,多次出任臺灣知府(含署理),五次入蘭,擘劃開蘭事宜,以重要推手相稱當屬實至名歸。淡蘭古道蘊含豐富的歷史性、文化性以及自然生態的多樣性,結合國際間「長距離步道旅行」的風潮,藉由推廣淡蘭古道

引發旅客個人的「旅遊動機」以及觸動旅客個人的「旅遊意向」,帶動我國臺灣地區不同類型文化觀光資源建構的「旅游形象」和「旅遊吸引力」,成為國際旅遊市場境外遊客來臺旅遊的目標。

石虎保育園區的網路口碑排行榜

-

#1.行政院國家科學委員會補助大專學生參與專題研究計 ... - 中華大學

撿溪石. 泡腳餵食頄蝦增進生態知識、了解封溪護漁 ... 四)90 永和山水庫南庄鄉蓬萊溪(南河)自然生態保育園區建設計劃. 本計劃為南庄鄉公所為教育民眾 ... 於 chur.chu.edu.tw -

#2.湖山水庫工程生態保育措施98 年度工作報告

圖2-20 湖山水庫庫區生態教育園區配置(初步構想). 永久人文生態教育館如僅靠展示不能吸引大量遊客及讓遊客再度造. 訪,無論是公部門獨立營運、委外經營或以OT 方式 ... 於 www.wracb.gov.tw -

#3.[{"page":"6-1-1","subject":"步道簡介","title":"步道故事","content ...

r\n親山步道20條:\r\n便捷的交通路網,將市區與郊區快速連結,再透過完善的\r\n ... 週二至週日10:00~17:30\r\n\r\n石牌商城(夜市):\r\n•地址:臺北市北投區石牌路 ... 於 gisweb.taipei.gov.tw -

#4.生物類篇名: 台灣石虎瀕臨絕種的原因作者 - 中學生網站

會紛紛設法保護這些可愛的石虎,但是不管是保育協會所建造出來的保育園區或是其他好心. 人士所幫忙的那些石虎所做的別墅區,還是會遭到許多無情的人們不斷破壞。 於 www.shs.edu.tw -

#5.熊本YMCA尾ヶ石保育園「狩尾2区敬老会にて「阿蘇の虎舞 ...

21日の敬老の日、熊本YMCA尾ヶ石保育園ひまわ組の園児たちは、地域の狩尾2区の敬老会で、阿蘇の伝統芸能「阿蘇の虎舞」を披露しました。このチームで衣装を着て初めて ... 於 www.kumamoto-ymca.or.jp -

#6.披風類防具說明

披風, 虎皮披風, 0 ; 披風, 恍如一夢, 0 ; 披風, 四季, 0 ; 披風, 沉思者, 10000 ... 於 zap.muds.me -

#7.莫讓一條柏油路斷送石虎一條生路

因為這種生物的毛皮十分漂亮,過去曾有獵人為了取得毛皮獵捕石虎, ... 細看所謂的條件,為在路線南、北兩端各購買十公頃的土地做為生態保育園區。石 ... 於 www.hapa-straydog.org.tw -

#8.「i趣東北角嗨一夏」9月1日振興活動開跑囉!

自東北角鼻頭隧道出來,車窗邊一閃而過的龍洞灣海洋公園,是一生態豐富的保育園區,園內隱藏著天然海水游泳池、海景咖啡屋及海濱生態暨地質解說教室, ... 於 www.necoast-nsa.gov.tw -

#9.[新聞] 歷年第2高!今年石虎路殺25起「多是媽- 看板Gossiping

特有生物研究保育中心統計2021年以來,共有25起石虎. ... enjoythegame: 如果規劃保育園區好,也能帶動觀光223.137.138.201 12/29 17:53. 於 www.ptt.cc -

#10.特有生物研究保育中心 :: 路名資料庫

路名資料庫,特有生物研究保育中心徵才,特有生物研究保育中心門票,特有生物研究保育中心介紹,特有生物研究保育中心石虎,特有生物研究保育中心住宿,特有生物研究保育 ... 於 road.iwiki.tw -

#11.Canon淨山護蝶綠行動企業志工總動員守護蝴蝶保育棲地 - 欣傳媒

... 志工及眷屬,於5月14日在台北大直劍南山蝴蝶保育園區,進行「2016淨山護蝶綠行動」,落實棲地復育,共同守護蝴蝶生態園區,齊心維護山林保育。 於 www.xinmedia.com -

#12.雲林麥寮濁水溪出海口濕地綠洲近200種群鳥棲息覓食蔚成鳥類 ...

... 虎只在夜間出現,不容易看見,之後希望有機會能目睹石虎現身大綠洲風采。 ... 並全力保育園區生態環境,讓候鳥生生不息,雲林生態環境越來越好。 於 www.kingtop.com.tw -

#13.福山植物園(免門票.需預約)水上步道.看藍腹鷴.山羌.山豬.台灣獼猴

入園前,會有現場解說人員和旅人簡單介紹包含福山植物園路線地圖,可以怎麼玩,要觀察什麼福山植物園全區屬於野生的大自然保育園區所以會有許多野生 ... 於 fullfenblog.tw -

#14.保育彩繪巴士集集上路提供民眾免費搭乘

集集鎮民行公車換上新妝,車體彩繪台灣黑熊、黑面琵鷺及石虎等可愛的造型 ... 進口集集小鎮之旅,也希望遊客到特生中心保育教育館、保育園區參觀,來 ... 於 www.nownews.com -

#15.生育補助金額-苗栗縣苑裡鎮手冊換贈品@ 世紀對決

... 受孩童喜歡的台灣獼猴、台灣石虎、食蛇龜、灰面鵟鷹等大型布偶, ... 今天慶祝10週年,行政院農業委員會林務局南投林區管理處舉辦保育園遊會,有 ... 於 iocgqie066.pixnet.net -

#16.目錄 - 國家重要濕地保育計畫

5-5 石滬生態系復育規劃工作項目與經費預估(4 年計畫) .............. 216 ... 開發崎頂至海口濱海遊憩暨海口濕地生態教育園區計畫『竹南濱海遊. 於 wetland-tw.tcd.gov.tw -

#17.系辦公告--森林暨自然資源學系暨研究所 - 嘉義大學

... 該校李明仁校長和校內師生皆出席與會,見證這具研究、遊憩與生態保育園區的落成。 ... 雲嘉南精緻農業成果展共分5大區域,為室外花卉展示區、精緻農業科技成果展示 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#18.臺中市議會第3 屆第1 次定期會

全區. 交通局. 15,000,000. 14,494,001. 7. 2018年臺中世界花卉博覽會. 接駁車服務案 ... 「2018 臺中花博石虎花車移 ... 帶植物保育園區「辜嚴倬雲植物保種中心」參. 於 www.tccc.gov.tw -

#19.花博外埔園區暢遊攻略曝光打造千種珍稀植物方舟 - 臺中市政府 ...

... 看植物保育的現況與重要性,邀請全球第一座民間熱帶植物保育園區「辜 ... 其他園區亮點如石虎花車展示,是以花博吉祥物「石虎家族與歐米馬」為 ... 於 www.news.taichung.gov.tw -

#20.苗縣府持續規劃成立石虎保育區 - 中華民國保護動物協會

記者姚崇仁/報導由於苗栗縣今年已發生6起石虎遭路殺的事件,日前縣議員胡忠勇質詢時就提議縣政府成立「石虎生態保育園區」,縣政府則表示由於牽扯的 ... 於 www.apatw.org -

#21.から厳選した 極上大玉天然石 18ミリゴールデンタイガーアイ ...

極上大玉天然石☆18ミリゴールデンタイガーアイ金虎目石 数珠 ... マミーズ保育園は、車でらくらく通園していただけるFEELの企業内保育園。 於 www.rnovoa.com.mx -

#22.まとめ買い価格 虎目石 タイガーアイ 七福神 特選品

虎目石 タイガーアイ 七福神. ... まちづくり · 産業・しごと · 区政情報 · 緊急情報 虎目石 ... 保育園 · 住民票 · 子育てひろば · 戸籍謄本 · 住民税 · 児童手当. 於 agpbrasil.com.br -

#23.阿虎加油:石虎保育大使- 分布與數量

在臺灣,石虎主要分布在苗栗、台中、南投,根據現有已知石虎分布區域推算,臺灣目前石虎的數量約有468至669隻。 於 ahutw.info -

#24.台灣屏東景點/泊點全記錄X台灣施旅行|Taiwan Pingtung ...

Jiuru九如/Sandimen三地門/Neipu內埔/PingtungCity市區/Zhutian竹田/Checheng車 ... 第3860篇[屏東九如]龍虎山福德祠/螢火蟲保育園區X台灣施 ... 於 yingtingshih.com -

#25.分水步道、植物方舟花博外埔園區亮點多 - 台灣旅行趣

... 第一座民間熱帶植物保育園區「辜嚴倬雲植物保種中心」參展,有超過1千種 ... 其他園區亮點還有石虎花車展示、「樂耘虎爸」稻草人、「花樣舞春風蝶 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#26.【觀光巴士】宜蘭福山植物園生態之旅1日 - 可樂旅遊

展示區之配置,主要按恩格勒氏分類的次序,設有裸子植物區、離瓣花區、合瓣花區、 ... 然為達永續經營之目的,俾維護、保育園區資源,並兼顧遊客高品質的遊憩體驗、 ... 於 www.colatour.com.tw -

#27.大きな割引 豪華KKK虎眼石カフスボタンネクタイピンメイド ...

子どもたちの「大好き」を育てます。 マミーズ保育園は、車でらくらく通園していただけるFEELの企業内保育園。 園児・保護者・保育士・店舗で ... 於 mpemr.gov.bd -

#28.搶救瀕危植物送上方舟!4億投入保種復育,植物園林場高中 ...

拯救瀕危植物,植物園、林場、高中校園都成為保育園! ... 局目前正執行國土綠網計畫,調查國土上的生物多樣性,未來也會有生態給付,目前以石虎先開 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#29.2018台中花博外埔園區導覽 - 部落格

花博的吉祥物就是石虎,石虎前面有兩條白色的紋路、耳朵後面有白點,身上還 ... 台灣尖端農業科技等內容,並邀請全球第一座民間熱帶植物保育園區「辜 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#30.特有生物研究保育中心

跳到主要內容區塊 ... 位於台灣中部南投縣的集集鎮,傳來一對石虎寶寶誕生的好消息!新生命的誕生,格外令人振奮!不過石虎寶寶能否平安長大?牠們未來的命運又將如何 ... 於 www.tesri.gov.tw -

#31.2018台中花博外埔園區導覽 - LIFE生活網

花博的吉祥物就是石虎,石虎前面有兩條白色的紋路、耳朵後面有白點,身上還 ... 台灣尖端農業科技等內容,並邀請全球第一座民間熱帶植物保育園區「辜 ... 於 life.tw -

#32.探索鳥類棲息秘境麥寮濁水溪出海口沙洲成多種候鳥常駐中繼站

... 年來的生態相關資料中,還發現台灣的原生貓科-石虎的蹤跡,不過,石虎 ... (路面、賞鳥亭),並全力保育園區內的生態環境,讓候鳥們可以生生不息, ... 於 taiwanp.net -

#33.彰化縣動物園設置地點委託先期規劃研究案成果報告委託單位

圖石虎飼養籠 ... 教育及保育的目的,應以野生動物中途之家或是野生動物教育園區為 ... 一個以生態與復育為主旨的生態性動植物保育園區,並且以八卦山系. 於 www.chcg.gov.tw -

#34.【澳洲西澳】Busselton Jetty-Margaret River 小小旅行 - 痞客邦

*Eagles Heritage 老鷹保育園區*Magarat River 隨便晃晃 ... 這就跟石虎的問題一樣吧,在農畜牧業中,他們總是被視為禍源。 於 hc9798.pixnet.net -

#35.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

挖仔尾生態保育園區‧渡船頭頁40 ... 野柳岬‧跳石海岸‧獅頭山海濱公園(原名中正公園) 頁61 ... 藝術人文豆腐美食巡禮:深坑/石碇線頁106. 路線上的行程建議頁108. 於 tm.ncl.edu.tw -

#36.台灣石虎保育協會 - Facebook

三義文化產業藝術園區整體開發案主要目的,是要將山坡地保育區的農牧用地改成工業用地,由於位於石虎重要棲地,現況為可供石虎高度利用之完整林地,所以協會認為不應 ... 於 www.facebook.com -

#37.【海洲書壇生活走筆】胡春美:遇見,然後成長 - 人人焦點

用羽毛寫字故弄玄虛,石虎欲作書壇「金毛獅王」,網友:什麼玩意. 用羽毛寫字故弄玄虛,石虎欲作 ... 漢中市漢台區第四屆「漢水走筆」書畫培訓班圓滿結束. 於 ppfocus.com -

#38.新北市藝術人文結合環境教育資源校外教學建議路線

市民廣場-臺鐵板橋站-大觀義學-石尚礦物化石博物 ... 態保育園區-十三行博物館-臺灣民間文化館-觀音山 ... 正公園)-野柳岬-跳石海岸-中角濱海公園-朱銘美術. 於 digimagic.com.tw -

#39.新聞自選輯20140417

雲豹滅絕後,石虎成為台灣僅存的原生貓科動物,族群現存數量約五百隻,六成 ... 苗栗縣府被環保團體逼急了,後來劃了一生態保育園區來「補償」石虎。 於 taiwanilainen.blogspot.com -

#40.大磯の「虎御前」ゆかりの地を訪ねる 「虎御石」を安置する ...

霊石「虎御石」を安置する延台寺をはじめとして、鎌倉時代の仇討ちで知られる曽我兄弟の兄・十郎祐成と恋仲だった虎御前ゆかり … 於 rarea.events -

#41.八卦山證實為「瀕臨絕種石虎」棲地!20多年來首度拍到活體!

南投林區管理處從2014年就委託特有生物研究保育中心進行的石虎調查監測研究,過去八卦山地區從來沒發現石虎蹤跡,只有在9月15日彰化縣芬園鄉台14省道上, ... 於 kknews.cc -

#42.「虎の画家」大橋翠石 天皇献上画の下絵見つかる - 神戸新聞

迫真の細密表現で虎を描き、“忘れられた名匠”のスケールの大きさ、確かな技量を伝える。兵庫県立美術館(神戸市中央区)で4月18日から開催予定の「大橋 ... 於 www.kobe-np.co.jp -

#43.搜尋紅毛猩猩的結果,第1頁| 台灣英文新聞 - Taiwan News

睽違超過20年台北市立動物園石虎「平平」產下3隻寶寶 ... 同一時間,由於開始有人類以外的動物被感染,非洲的大猩猩觀光也已全面暫停, 紅毛猩猩 的保育園區. 於 www.taiwannews.com.tw -

#44.徹底消費?苗栗砸8000萬毀石虎棲息地 - 自由時報

石虎 是台灣僅存的野生貓科動物,全台只剩500隻急需保護,但有網友貼出影片,痛批苗栗縣政府把石虎棲息地挖掉蓋成生態公園,卓蘭鎮公所則回應, ... 於 news.ltn.com.tw -

#45.後龍溪流域整體改善與調適規劃(1/2) 第一階段第1 次研商(小 ...

社區發展協會向政府申請成立石虎巡守隊,工作內容. 包含架設自動相機和巡護已知石虎之棲地,可了解後 ... 山貓森林社群集資購置的保育園區,目前有三個座落在. 於 wra02-houlongriveria.info -

#46.教育學習補習資源網- 台灣石虎保育協會官網的評價費用和推薦 ...

台灣石虎保育協會官網的評價費用和推薦,在FACEBOOK、EDU.TW、YOUTUBE、INSTAGRAM、DCARD和這樣回答,找台灣石虎保育協會官網在在FACEBOOK、EDU. 於 edu.mediatagtw.com -

#47.石虎保育在地觀點「大貓公」的鄰居們怎麼看自治條例?

苗栗古地名「貓裏」,取其音近似當地平埔族原住民道卡斯族巴利社(Bari),意思是平原,當人類居住在苗栗的平原以前,被客家族群稱為「大貓公」的石虎 ... 於 e-info.org.tw -

#48.新聞苗栗開路計畫遲緩縣議員批石虎保育學者「讓地沒價值」

記者易景萱/綜合報導,苗栗縣苗128縣道是最常出現石虎路殺消息的路段, ... 你有沒有心要讓苗栗變好大家都看的出來, 可以不開路規劃保育園區, 我 ... 於 www.dcard.tw -

#49.109年度新北巿高灘地人工濕地經營管理與功能效益分析計畫

近自然式溪流區,溪流區利用高低灘地間的落差營造塊石跌水,並藉由水花的衝激 ... 鄰近濕地,期使該場址能建構為一座內陸型淡水濕地生態教育園區。 於 www.hrcm.ntpc.gov.tw -

#50.台江國家公園鷸鴴生態保護區濕地改善有成,吸引黑面琵鷺進駐 ...

國家重要濕地; 水鳥; 生態保護區; 台南科技工業區; 黑面琵鷺; 工業區 ... 澳洲野火 、 旅遊目的地 、 台灣石虎保育協會 、 野生動物保育研究所 ... 於 blog.xuite.net -

#51.新竹旅遊景點/新竹市立動物園,全台最老的動物園重生強勢回歸

來訪的這一天有隻孟加拉虎就在透明窗旁休息,讓一群來訪的小朋友超開心地欣賞著老虎。 ○小小保育園之家、可愛動物區 小小保育園之家,在這可以 ... 於 haohui2017.com -

#52.民行公車換新裝動物彩繪巴士接送集集遊客 - 奇摩新聞

集集鎮民行公車換上新妝,車體彩繪台灣黑熊、黑面琵鷺及石虎等可愛的造型 ... 進口集集小鎮之旅,也希望遊客到特生中心保育教育館、保育園區參觀,來 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#53.【南投集集】台灣特有生物研究保育中心 『保育教育館』親子 ...

『台灣石虎』的體型與家貓大致相仿,以外表來看容易誤認為家貓,因此偶有野生『台灣 ... 館外還有一大片種植著各種植物的生態教育園區及蝴蝶生態園。 於 tungbin.pixnet.net -

#54.蟹類生態廊道建置及監測成果報告書 - 首頁

B.透過試驗性廊道的建置,未來於綠島地區的道路殺手效應好發區再設置 ... 女性學者對西表島進行山貓(石虎)之調查研究,除表敬佩也讓我吸取新知。接續. 於 ecorridor.biodiv.tw -

#55.虎尾按摩

灌装封尾机好不好可以看两方面灌装与封尾部分,申虎机械在封尾部分采用内外双 ... 首頁; 屏東.2019 · 日前粉絲專頁「石虎保育大使阿虎加油」貼出一段影片,畫面中不但 ... 於 wrapetcompagnie-bordeaux.fr -

#56.溪頭森林遊樂區(溪頭自然教育園區) - 小腹婆大世界

花露農場|2022花露農場繡球花季,超可愛的森林花園和小火車,附近景點旅遊攻略! 澎湖到不了的秘境|池西虎目滬(單心石滬):須注意潮汐表(退潮),貝殼路溼 ... 於 fupo.tw -

#57.10 大「彰化景點排名」,IG 必卡全公開(3) #2019

佛像正前方有一弧圓橋,在上頭拍照,連同兩旁林立的椰子樹,和兩隻側臥於佛像的石虎,何等壯觀!而八卦山的步道, ... 彰化生態保育園區. 選擇題: 於 ibuyranking.blogspot.com -

#58.[閒聊] 苗栗國怎麼可以這樣對待石虎(雷) - c_chat | PTT動漫區

苗栗國的石虎少女相較於同個製作團隊之前的雨港基隆遊戲內容算是輕鬆愉快 ... 不僅公務員的薪水發不出來還要開發石虎的棲地再到其他地方蓋保育園區而 ... 於 pttcomic.com -

#59.劉政鴻(將苗栗搞到山窮水盡)、徐耀昌

苗栗縣府被環保團體逼急了,後來劃了一生態保育園區來「補償」石虎。不過連長期追蹤的復育員都很難掌握石虎的行蹤,苗栗縣府卻憑空劃了一塊棲地要石 ... 於 hcpeople.blogspot.com -

#61.印度有3000隻野生老虎最大保護區較3個香港還要大 - 星島日報

印度是其中一個野生虎的集居地,全國目前有近3000隻老虎。 ... 在德里從事旅遊業的台灣人洪沛妤表示,在眾多老虎保育園中,倫滕波爾國家 ... 於 www.singtaousa.com -

#62.花博外埔園區智農館將展出上千種珍稀植物 - 三立新聞

市府農業局表示,辜嚴倬雲植物保種中心是全球第一座民間熱帶植物保育園區,於民國96年由台泥企業集團前董事長辜成允及其母辜嚴倬雲的大力支持下成立, ... 於 www.setn.com -

#63.[新聞] 歷年第2高!今年石虎路殺25起「多是媽 - PTT Web

今年石虎路殺25起「多是媽媽帶小孩」 苗栗被撞最多2021年12月29日12:34 林韋辰/採訪 ... 172 F → enjoythegame: 如果規劃保育園區好,也能帶動 ... 於 pttweb.tw -

#64.四大善待動物之旅

... 大象保育園區,例如清邁的大象自然公園或Phuket Elephant Sanctuary大 ... of Biodiversity,負責拯救石虎、椰子貓和銀葉猴等瀕危物種,讓牠們重 ... 於 discovery.cathaypacific.com -

#65.保育動詞英文 - Simonar

這些貓科動物的臉上有特殊的斑紋,目前在臺灣只剩下300 到500 隻的石虎了。 ... 保育園の文脈に沿ったReverso Contextの日本語-ポルトガル語の翻訳: 例文市場に行く ... 於 www.uzila.me -

#66.打造花博盛會林佳龍盼合作辜嚴倬雲植物保種中心 - 中時新聞網

... 台中市長林佳龍昨天前往屏東參訪全球第一座民間熱帶植物保育園區「辜 ... 這也正是台中花博在籌辦過程中,為保育石虎棲地而調整場地的原因。 於 www.chinatimes.com -

#67.太魯閣國家公園焦點物種選擇之研究 以脊椎動物為例

育計畫上,優先列入長期監測考量對象,來維持與保育園區內生物多樣性。然而 ... 理石峽谷景觀,聞名全世界,從砂卡礑溪神祕谷的海平面到海拔三千七百餘公尺. 於 np.cpami.gov.tw -

#68.搭雞舍真能救石虎?10題常見問答完整解析

企劃|蘇于寬 撰文|台灣石虎保育協會 設計|顏吟竹 ... 石虎剩這麼少,何不蓋保育園區或人工復育? 首先,石虎的活動範圍很大,平均每隻的活動範圍可 ... 於 wuo-wuo.com -

#69.20210502-新社酒桶山腳下平崁生物保育區的奇緣踏蹤 ...

站在「平崁生物保育區」的廣闊大草坪上,舉目所望盡被山林環抱,對於這塊生物保育園區的地理環境勢必要有概括認識。生物保育區地處「酒桶山」的山腳 ... 於 sanlin819chen26.pixnet.net -

#70.人虎共生!居民自組巡守隊護石虎棲地 - 華視新聞網

苗栗通霄鎮烏眉社區,有部分山林是石虎棲地,但因為石虎會跑進雞舍吃雞,造成雞農損失,因此石虎保育協會和社區居民合作,成立石虎保育巡守隊, ... 於 news.cts.com.tw -

#71.周止弱 (@deanbest5320) • Instagram photos and videos

deanbest5320 · 低海拔、僅不到500公尺,但美景卻也很有 · 虎山步道全程輕鬆 舖有完善石階 拍台北城市景相當有 · [內湖 碧山巖] 往白石湖吊橋方向是平易近人的環山. 於 www.instagram.com -

#72.台中花博世界級「植物方舟」 1噸重巨蘭將登場 - 雪花台湾

... 首座民間熱帶植物保育園區,平常不對外開放,僅供學術機關、學校、植物園間交流研究。 ... 台中花博吉祥物石虎家族與歐米馬轉任「城市吉祥物」. 於 www.xuehua.tw -

#73.臺灣自然生態保護區- 维基百科,自由的百科全书

臺灣自然生態保護區是指臺灣境內以自然保育為目的所劃設之保護區,現今均由中華民國政府立法設置, ... 苗栗石虎野生動物重要棲息環境:涵蓋苗栗縣三義鄉、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#74.消失中的台灣石虎

深夜閃閃發亮,牠是列為一級保育類的瀕危動物-石虎。課堂上老師跟我們分享 ... 來,移放到保育園區。這個計畫執行效能不高,無法真正解決石虎棲地問題 ... 於 eb1.hcc.edu.tw -

#75.留給石虎一個家 域外保育和域內保育推展 - 臺北市立動物園

計畫名稱:10706_石虎之域外與域內保育推展(五)-石虎熱區監測、個體活動範圍研究及石虎保育推廣計畫主持人:行政院農委會特有生物研究保育中心林育秀助理研究員 於 www.zoo.gov.taipei -

#76.長頸鹿寶寶「麥芽」將滿月!不用保育員抱抱自己走上磅秤量體重

臺北市立動物園非洲動物區的長頸鹿「小麥」,上個月底(12/27)順利產下一名雌性寶寶, ... 不用保育園抱抱會自己走 ... 動物園石虎寶寶萌照曝光! 於 www.4gtv.tv -

#77.タイガーアイ パワーストーン 天然石 仕事運 虎目石 ... - UNIPOS

おすすめ物件 · 7.5 万円 · 2DK (42.12㎡) · 近鉄大阪線 大阪上本町 · 大阪市天王寺区上本町6丁目. 於 www.unipos.net -

#78.華美

華美是一隻雌性大熊貓,1999年8月21日出生於美國聖地牙哥動物園,父母分別為石石和 ... 年7月7日出生,2014年2月與公貓熊星徽一同被贈送給比利時天堂動物保育園區。 於 www.wikiwand.com -

#79.暢遊花博外埔園區一日攻略搶先曝光-Yahoo奇摩新聞

台中北屯區實價登錄漢家大皇城A棟電梯大樓格局圖 ... 其他園區亮點如石虎花車展示,是以花博吉祥物「石虎家族與歐米馬」為主軸,展出全長約19公尺、最高5公尺的創意 ... 於 wayneekac4786.pixnet.net -

#80.华美

另一隻雄性大熊貓高高前往美國替換石石,石石則回到臥龍中國保護大熊貓 ... 月7日出生,2014年2月與公貓熊星徽一同被贈送給比利時天堂動物保育園區。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#81.莫讓一條柏油路斷送石虎一條生路 - 天天要聞

石虎 是臺灣僅存的原生種野生貓科動物,因棲地被開發破壞,現在數量已十分稀少。 ... 條件,細看所謂的條件,爲在路線南、北兩端各購買十公頃的土地做爲生態保育園區。 於 www.bg3.co -

#82.石虎保育》苗栗石虎公園成為生態墳場 - 公視新聞網

苗栗卓蘭「石虎生態公園」離市區有段距離,這裡有石虎造型水池、人工植被、硬面步道,一座花了八千多萬前瞻計劃預算的公園,設置地點卻在石虎的棲地上。被 ... 於 news.pts.org.tw -

#83.社團法 臺灣野灣野 動物保育協會第 屆第三次理監事會議紀錄 ...

案由:野⽣動物保育園區購置基⾦設置⼄案。 ... 聯絡地址高雄市三民區義和路61巷25號10樓之2. 現行主管. 機關 內政部. 議決發起. 勸募活動 ... 經典數位 印刷品石虎. 於 www.wildonetaiwan.org -

#84.前進臺北動物園開趴快閃不缺席| 公告資訊

基金會最重要的保育伙伴之一臺北市立動物園邁入建園第106年,特於2020年結合西洋萬聖節節慶活動,以「黑白動物點點名」為題,在10月31日舉辦保育園遊會與萬聖節晚會。 於 www.chuangfoo.org -

#85.マスクホルダー - 虎目石・パワーストーン 日本セール - Sakart ...

sku:TnMFuJ. マスクホルダー、虎目石・パワーストーン. オンラインストアネット. 商品説明. マスクホルダーorメガネチェーンorネックレス、 トラメイシ約2.2mm 於 sakartdesign.com -

#86.跨部會聯手石虎保育林務局加強綠網建置並推動石虎棲地給付

苗栗縣議會上週二審查《石虎自治條例》未過,逾83萬網友連署呼籲加強守護石虎棲地。行政院院長蘇貞昌今(11)日下午前往苗栗縣通霄鎮楓樹里「石虎米」田區 ... 於 conservation.forest.gov.tw -

#87.【保育員開門驚見白骨】全世界只剩一隻!「白色長頸鹿」母子 ...

肯亞保育組織「伊夏克比尼—希洛拉保育園區」10 日發布的聲明指出,他們 ... 【沒錢沒力也請好好認識石虎】看完保育員「3 即時講解」,你也能為僅存 ... 於 buzzorange.com -

#88.雲西鳥類天堂秘境探索 - 中華日報

... 幾年來的生態相關資料中,還發現台灣的原生貓科-石虎的蹤跡,不過,石虎 ... 園區的基礎工程,並全力保育園區內的生態環境,讓候鳥們可生生不息。 於 www.cdns.com.tw -

#89.富茂有機山蕉 - iSmart 好事集

通過中興有機驗證,同時也是石虎生態保育園區。 山蕉口感比一般平地香蕉扎實,並深受中興有機市集朋友喜歡。 有機山蕉香甜,剝皮就能吃方便食用,促進腸胃蠕動好幫手。 於 ismart-market.com -

#90.墾丁國家公園生物多樣性指標監測系統之規劃建置(一)

及復育,以期掌握區內生態資源的變動,有效管理及保育園區內的生物資源。海域 ... 75%,石虎有71%,而減少高達51%以上的物種為長鬃山羊、麝香貓、食蟹. 於 www.ktnp.gov.tw -

#91.社会福祉法人和家福社会勝田保育園

勝田保育園. 料理办法门冠二十七中 ... 保育日」 L字是二二二石饰老是青二节是二. 吉西吉:白王| 上. AEL - LE"1 ... 時田保育園. 所在地. 横浜市都筑区勝田町266-1. 於 www3.plala.or.jp -

#92.台中世界花博外埔園區暢遊攻略曝光打造千種珍稀植物方舟 - 民報

... 第一座民間熱帶植物保育園區「辜嚴倬雲植物保種中心」展出世界各地的 ... 其他園區亮點如石虎花車展示,是以花博吉祥物「石虎家族與歐米馬」為 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#93.2019 就從健康建築開始 - 大台中不動產開發商業同業公會

會址/ 台中市豐原區社皮路70 號1 樓. 電話/(04)25154212 ... 旅,遊客可以認識石虎棲息環境里山的樣 ... 間熱帶植物保育園區「辜嚴倬雲植物保種. 於 www.taizhong.org.tw -

#94.苗栗縣「石虎公園」停工了,但前瞻建設「挖動物的家」可不只 ...

台灣生態工法發展基金會的陳郁平執行長直言,地方政府對生態保育的認知不足,前瞻計畫經費一下子給太多、執行的期程又太趕,導致台灣的水環境工程變成 ... 於 www.thenewslens.com -

#95.民行公車換新裝動物彩繪巴士接送集集遊客 - 台灣好新聞

集集鎮民行公車換上新妝,車體彩繪台灣黑熊、黑面琵鷺及石虎等可愛的 ... 集集小鎮之旅,也希望遊客到特生中心保育教育館、保育園區參觀,來了解台灣 ... 於 www.taiwanhot.net -

#96.保育 - 奶熊親子資訊平台

今年臺北市立動物園將於萬聖節當晚舉辦保育園遊會,安排不少專門為孩子舉辦的活動 ... 這是交通部首次以兒童繪本的方式宣導交通生態,故事是以石虎與人為主角,闡述兩 ... 於 www.grandmasbear.com.tw -

#97.【保育】熱門徵才公司 - 104人力銀行

台灣石虎保育協會,是以石虎與其棲息環境的保育為宗旨的非營利民間組織,致力於 ... 長陪同首度搭乘高鐵,前往台南探視復育繁殖成功的「水雉生態教育園區」,與當地中 ... 於 www.104.com.tw -

#98.2019年 - トラッキー・ラッキー・キー太の幼稚園・保育園訪問 ...

阪神タイガースの球団オフィシャルサイト。試合速報や選手名鑑、チケット情報、グッズの販売など。 於 hanshintigers.jp