社會局志工訓練的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳意文寫的 無須完美,剛好就好:SFBT教你21天看到親子關係改變的奇蹟! 和財團法人台灣肯納自閉症基金會,張瓊齡的 孩子,我要和你一起老去:打造愛與夢想的肯納莊園都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自日日學 和心靈工坊所出版 。

開南大學 公共事務管理學系 張執中所指導 石中玉的 臺北市政府地政局專業志工服務持續動機之研究 (2021),提出社會局志工訓練關鍵因素是什麼,來自於地政志工。

而第二篇論文國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系 黃心蓉所指導 丁靖佳的 社區高齡者代間視覺藝術學習之研究 (2021),提出因為有 高齡、視覺藝術、代間學習、終身學習、活躍老化的重點而找出了 社會局志工訓練的解答。

無須完美,剛好就好:SFBT教你21天看到親子關係改變的奇蹟!

為了解決社會局志工訓練 的問題,作者陳意文 這樣論述:

焦點解決法Solution Focused Brief Therapy(簡稱 SFBT)是什麼? ●它是一種把注意力放在解決的思維方式。 ●它重視當事人的目標與注重行動。 ●它將注意力放在問題沒有發生,或是問題比較不嚴重的時候。 ●它願意相信當事人的能力。 SFBT親子教養最強秘笈! 運用SFBT的21天,改變你和孩子! ●不需要完美,剛好就好。 ●沒有失敗的教養,教養沒有標準答案。 ●沒有天生不合作的孩子,只有用錯方法的大人。 ●當事人才是解決自己問題的專家。 ●細節才是解決問題的關鍵。 ●事情不會只有一個面向。 ●成功經驗可

以給孩子帶來自信。 ●你一定有一個重要的理由要這樣做,那是什麼? ●放棄無效的方法。如果沒有用,做點別的。 ●解決比找原因更重要。 為什麼家長、老師要看此書? 淺顯易懂、容易操作的焦點解決(SFBT),強調「我們可以做些什麼,去處理當下問題,讓問題不再繼續」的細節,而非只注意「問題發生」的原因。 當我們把思維集中於解決時,會更關心每個人的優勢,和他所擁有的內部與外部資源。 本書以行為心理學21天養成好習慣的架構概念,配合SFBT的基本原則與技巧,同時將目前經常困擾父母的問題撰寫成案例故事;例如孩子堅持己見、孩子被霸凌、孩子沉迷3C,甚至意氣用事的孩子……並在每天的

結尾,附上即學即用的挑戰任務(task),幫助深化閱讀與學習。 溫暖而良善的親子關係,是我們能給孩子一輩子的最佳禮物,期待透過SFBT,每位父母都可以體驗「不打不罵也能輕鬆教養小孩」的好處。 本書特色 ●跟著本書一天執行一種新的想法和技巧,讓好的觀念及方法一點一滴地隨著時間,改變和孩子的相處與溝通,讓教養可以從「好辛苦」到「好有趣」。 ●師長透過不同案例的說明,學會處理目前困擾的教養疑難雜症。這些應用方法不但可以用在教養上,對夫妻關係或是一般人際關係都很有幫助。 ●從第1天一直到第21天,循序漸進,讓這本書成為你在陪伴以及教養孩子的最佳幫手。 教育界、家長 強力推

薦 洪莉竹│國立臺北教育大學心理與諮商學系教授 許維素│國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系退休教授 陳建廷│台北市介壽國中校長 黃耀農│台北市民族國小校長 林佑忠│台北市金華國中輔導主任 黃慧貞│台北市民生國小輔導主任 張庭淵│桃園市會稽國小專任輔導老師 楊曼姿│基隆市仁愛國小專任輔導老師 張佳雯│華人心理治療基金會兼任諮商心理師 廖淑月│致力SFBT實踐諮商心理師 謝若男│漢聲廣播電台《今天可以不一樣》節目主持人 王文心│台北市健康國小110年家長會副會長 余崇洲│台北市東聖扶輪社前社長

侯安璐│光合鮮活社企營運總監 許盈茹│台北市國語實小108年家長會副會長 張卉妤│台北市介壽國中53、54屆志工團副團長 劉子菁│親子團體課程學員 Angus │國立政治大學學生

社會局志工訓練進入發燒排行的影片

桃園市議會第一屆第七次定期會

107.03.29-社會局工作報告說明及質詢

何謂長照2.0?與之前實施10年的長照1.0有何差別?民眾有需要時,何處可得到快速又齊全的資訊?目前政府希望將現行的關懷據點由A、B推行到C,何謂關懷據點ABC?里長、關懷據點的志工,他們能提供相關的服務或專業資訊嗎?誰來協助他們?

全台灣資訊提供做得最好的是新北市政府,他們的人口結構與桃園相近,反觀桃園市政府的相關網站,最先看到的是甚麼呢?

民眾有長照上的需要,無論是居家照護、交通接送、送餐或輔具需求,應該有快速又簡單的管道。希望社會局做到下列幾點:

1. 加強各單位的在職訓練,且須把相關業務做整合。

2. 提供資訊及受理案件時,須做到單一窗口。

3. 資訊需要充分揭露,透過里辦公室、關懷據點讓老百姓知道。

臺北市政府地政局專業志工服務持續動機之研究

為了解決社會局志工訓練 的問題,作者石中玉 這樣論述:

臺市北政府地政局專業志工服務持續動機之研究 摘 要 本研究以臺北市政府地政局運用管理之志願服務人員為研究對象,目的在探討地政志工持續參與服務動機之相關影響,藉由文獻之呈現,蒐集相關資料,經由質性研究,深度訪談之方式,了解志工持續參與服務之動機及工作滿意度,研究的結果如下: 本研究者於大學畢業後,分發至臺北市政府地政機關任職,因此對地政人員的工作態度、效率及服務品質和志工服務,都有某種程度了解和認知,隨著時代的變遷,民眾對公部門的要求愈來愈多,也愈來愈高,除了要求服務品質,對工作人員的服務態度及辦事效率也有一定的要求。 然而近年來公部門

朝組織精簡方向執行,在無法擴編員額,又須符合民意的情況之下,地政機關遂運用招募志工以彌補其服務缺口。地政志工大都具有地政士及地政退休人員的專業背景,與一般引導性的志工不同之處,因為地政士志工大都具有專業的地政士證照,地政退休志工也有高普考及格,都具有服務民眾的經歷,服務民眾也有一定的水準。本研究透過深入訪談方式進行,藉以了解地政士在本身工作繁忙的時刻,願意犧牲其賺錢的時間,自願到地政機關提供其專業服務,其中所得到的滿足程度與志願服務的精神,是否為其持續服務的動機;而地政退休人員也願意再回到原任職機關擔任志工,服務民眾,是何因素與動機?是享受志願服務的樂趣或自我成長的提升,展現志工們的服務熱忱,

實在令人敬佩。 本研究探討的問題是地政志工參與志願服務,究竟是受到何種動機所影響?而志願服務的參與動機是否僅以利他、利己、服務社會等因素作為參與的驅動力?在政府推動志願服務及公共參與政策之下,是否有所成效?最後希望從研究發現與結論中,可以說明地政志工持續參與服務動機與工作滿意度。關鍵詞:地政志工、地政士、持續參與服務動機、工作滿意度 ⅠA Study of Sustaining Mo

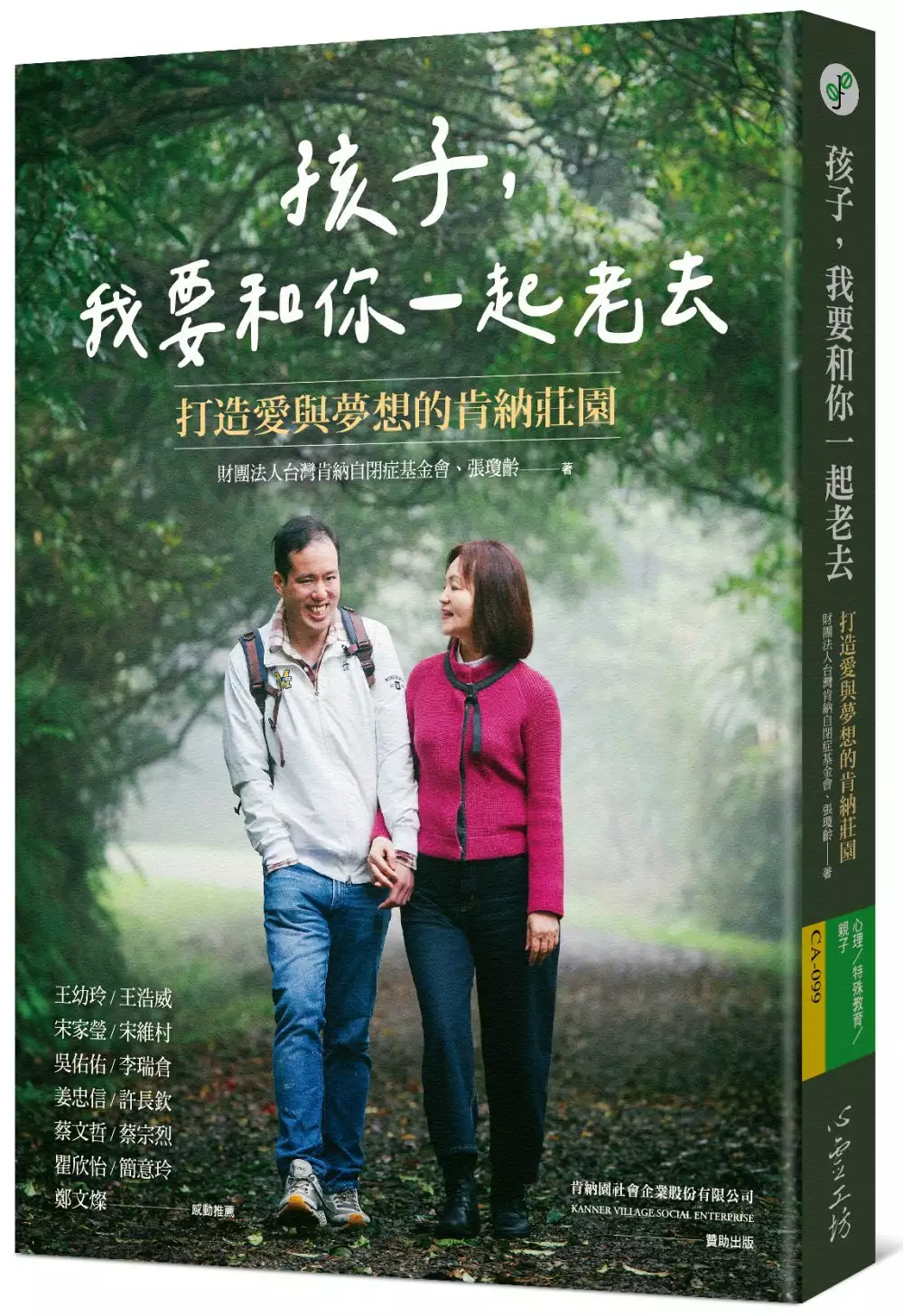

孩子,我要和你一起老去:打造愛與夢想的肯納莊園

為了解決社會局志工訓練 的問題,作者財團法人台灣肯納自閉症基金會,張瓊齡 這樣論述:

這群笨得剛剛好的孩子, 是父母心頭永遠的牽掛。 當父母老去,孩子怎麼辦呢? 當肯納家庭父母老去,成年肯納兒的「家」要歸何處? 2000年,四位肯納兒家長,在花蓮蓋了臺灣第一座專為成年肯納兒設計的花蓮肯納園,而這個照顧夢想在試驗與學習中完成了階段性的任務。 隨著時間流逝,花蓮肯納園的孩子步入中年了,父母增添了白髮,他們對肯納兒「家」歸何處的擔憂更為迫切了。現在需要的家園,是我陪孩子長大,孩子和我共老,最重要的是必須永續。但這樣的雙老家園,舉世全無,必須自己創造。終於,二十年磨一劍,龍潭肯納莊園承接了花蓮時期的夢想,以永續性為核心,推動社福照顧、互動學習及安養服務。 這

是一個不曾放棄打造肯納照顧夢想的故事。全書記錄了這段實踐夢想的過程。從最初肯納親子花蓮共居的實驗、成立肯納基金會、推展元氣棧、小作所等日間照護設施,到找尋志同道合的家長以「共創」的努力來克服難以想像的各種難關,而每一道難關,反倒是促成父母更積極打造家園的動力。 二十年來,這個夢想感動了許多人,有家長、有親友手足,也有毫無血緣關係的志工與大眾。一個個夥伴的加入,讓四個家庭的夢想,擴大到幾十個家庭,甚至更多、更多。「他們是我們的孩子,每一個都不一樣,卻一樣有幸福生活的權利。」這是肯納園從花蓮到龍潭未曾改變的理念。父母的愛、眾志成城的夢想,在肯納莊園讓成年肯納兒的未來有幸福的光。 本書特色

★ 繼《肯納園,一個愛與夢想的故事》後的動人故事續集! ★ 本書透過文字記錄肯納園的成長,同時也讓眾人見證「龍潭肯納莊園」成立的時刻與艱辛過程! ★ 打造肯納雙老莊園的理念與過程,也提供了「人人平等生存」的具體方式,值得所有人包括相關單位、團體去思考更好的生活提案。 感動推薦〈按姓氏筆劃排列〉 王幼玲|監察委員 王浩威|作家、精神科醫師 宋家瑩|萬芳醫院神經內科主任 宋維村|台灣大學精神科及心理系兼任副教授、台大醫院精神部兼任主治醫師 吳佑佑|宇寧身心診所負責人 李瑞倉|中華投資公司董事長 姜忠信|國立政治大學心理學系教授 許長欽|光啓高中

董事、順鼎營造股份有限公司負責人 蔡文哲|台大醫院兒童心理衛生中心主治醫師 蔡宗烈|蔡宗烈建築師事務所 主持建築師 瞿欣怡|作家 簡意玲|台大醫院精神醫學部主治醫師 鄭文燦|桃園市市長

社區高齡者代間視覺藝術學習之研究

為了解決社會局志工訓練 的問題,作者丁靖佳 這樣論述:

臺灣自民國82年進入高齡化社會;在民國107年進入高齡社會。隨著醫療設備與衛生觀念的進步,人民壽命延長,臺灣社會中的老年人口照顧需求越加多元而龐大,這些因素是激發政府推動老人在地老化照顧等相關政策,使得社區關於年長者的課程與活動逐年增加。視覺藝術的學習可以是很貼近生活層面的,社區又是與自己生活貼近的單位,社區的簡單的視覺藝術課程能讓高齡者彌補失學的遺憾、在日常生活中發掘美感、點綴生活、抒發情緒、培養興趣、穩定情緒等功能。世界衛生組織於西元2002年提出活躍老化的概念,高齡者可以透過持續學習,維持好的生活品質,甚至透過持續學習達到活躍老化、達到自我實現,而視覺藝術學習可以刺激大腦運作、增加血液

循環,且在創作過程中訓練耐心、降低孤獨感、走出負面情緒。研究者透過扎根、參與觀察的方式進入田野調查場域;最後選擇八位高齡者做半結構式訪談,透過訪談來了解他們參與課程的動機、高齡者視覺藝術課程學習偏好,代間學習課程的看法等。社區活動中心視覺藝術課程參與者多了國小學童的加入更能活化高齡者的學習,小學生的創意增加高齡者美的感受力,小學生可以發現自己的潛能,可以感覺到小學生和高齡者在這裡是一起成長的。高齡者喜歡具有實用性質的作品,能用在生活中,完成後帶來成就感、自信心、自尊心,社區代間的上課方式、學習方式刺激高齡學員學習也帶給他們歡樂,活絡大腦與四肢,滿足身心靈層面達到藝術養生,高齡者利用空閒時間到社

區學習補足白天的空檔,把視覺藝術課程當作是休閒活動,也彌補以前無法學的內容。最後,研究者指出「模仿」對於高齡者而言是有安全感的學習方式,可以感受到學習從模仿開始。關鍵詞:高齡、視覺藝術、代間學習、終身學習、活躍老化