綠 光 海風 自行車 道 地圖的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括賽程、直播線上看和比分戰績懶人包

綠 光 海風 自行車 道 地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸 和陳明忠的 造自己的船,環我們的島都 可以從中找到所需的評價。

另外網站亞仕曼自行車專賣店 - Facebook也說明:今年秋天的苗栗自行車旅遊盛會-「綠光海風騎遇記-苗栗騎士節」將在10月25日於龍鳳漁港熱情登場囉!邀請大小朋友們沿著竹南海濱的綠光海風自行車道,從竹南龍鳳漁港一路暢 ...

這兩本書分別來自時報出版 和釀出版所出版 。

中華大學 行政管理學系碩士班 葉嘉楠所指導 蔣銘勳的 新竹市城市國際交流之研究-以日本岡山姊妹市為例 (2009),提出綠 光 海風 自行車 道 地圖關鍵因素是什麼,來自於城市交流。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 堀込憲二所指導 謝贏誼的 大漢溪石門水庫及三坑自行車道系統整合及其銜接系統之探討 (2008),提出因為有 自行車道銜接系統、自行車道系統核心端點、區域自行車道系統的重點而找出了 綠 光 海風 自行車 道 地圖的解答。

最後網站竹南綠光海風自行車道 - 人云奕妘則補充:↑透過Google 地圖順利找到前往崎頂子母隧道的路。 想前往的看官們請參考下方的Google 地圖: ...

一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸

為了解決綠 光 海風 自行車 道 地圖 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

徒步台灣的念頭,在心裡蟄伏已久。 「騎車不是比較快?」門診護理師見我看診空檔常常掛在谷歌地圖上,忍不住提問。──吳佳璇 二○二○,新冠病毒大流行,世界移動暫停,台灣各地擠滿出不了國的人。經過蒸騰的夏日,徒步台灣的念頭又倏然出現。於是浪人醫師吳佳璇,脫下了醫師袍,來到行政院旁的十字路口,省道0公里,這裡是徒步壯遊的起點。其實出發前一晚,都還沒拿定主意,該走西岸還是東岸……只知道這趟旅程,一路向南。 ↓一路向南↓ 從台一線省道0公里的車流湧動,走到恆春的國境之南 橫跨一年半的接力徒步,總長500公里 從一個人,走到一群人;穿越了四季、風土與歷史

一步步走成了我們腳底下的台灣 ↓徒步說書人↓ 三井倉庫、樂生療養院、新竹動物園、新港社、秋茂園、和美默園、鹿港龍山寺 三秀園、西螺大橋、北港朝天宮、國聖燈塔、逍遙園、池上一郎文庫、「獅頭社戰役」現場 風土人情、古蹟景點,一路漫談台灣歷史 ↓走路的人↓ 從一個人,走到一群人,從閒散輕裝,走到上癮重症 這裡沒有刻苦的徒步雞湯,但有結伴同行的人情百味 ↑未完待續↑ ...一路向北... 名人推薦 \推薦序/ 陳耀昌(台大醫學院名譽教授、《斯卡羅》原著作者) 傅裕惠(第九屆國藝會董事、劇場工作者與渴望走路的都市人) 小歐(四國遍

路同好會主持人、作家) \沿路推薦/ 木下諄一•作家│李偉文•牙醫師、作家、環保志工│徐銘謙•台灣千里步道協會副執行長│康文炳•資深編輯人│張景森•政務委員│ 陳錦煌•醫師、新港文教基金會創會董事長│黃崇凱•小說家│鄧惠文•精神科醫師、榮格心理分析師 「有劍有肝膽」。她別出心裁設計了一個「徒步、接力、深度」新模式,「全島而非環島」的新概念。――陳耀昌 我其實是會把她這一路向南、一路走入台灣的行動,視為一個最誠懇和最具企圖心的「環島行為藝術計畫」。――傅裕惠 與其說是一本台灣徒步遊記,不如說是一種生活模型,一種實踐哲學,更是一種走路體質的最佳範例。――小歐

綠 光 海風 自行車 道 地圖進入發燒排行的影片

北台灣最長磨石子溜滑梯

google map 地圖連結:

https://goo.gl/maps/WAJn3pYbMAS2QTi18

十九公頃青青草廣植山櫻花、楓林、油桐步道銜接主要的五大草原,搭配小型生態池與果樹的植栽,提供市民休閒娛樂的大型公園,讓民眾得以放鬆身心至此享受大地的寧謐之美。

青青草原已是新竹市民重要的公園休憩場所。市府近年計畫性提倡植樹工作,以每年植栽一萬五千株到二萬五千株的數量,持續增加綠地空間,期建構綠色生活環境提升居住品質,為地球減碳降溫盡一份心力, 97年更被交通部觀光局評選為全國新興十大景點之一。

新竹市城市國際交流之研究-以日本岡山姊妹市為例

為了解決綠 光 海風 自行車 道 地圖 的問題,作者蔣銘勳 這樣論述:

摘 要 城市的國際交流與合作在國際社會其發展不過短短幾十年,直到90年代初期隨著蘇聯的瓦解,因為大量的城市期待他國城市的傾力襄助而蓬勃發展。但是,把城市與城市間的交流活動當作是一種外交行為看待,甚至以城市交流作為外交政策的方式之一,則最近幾年的現象。雖然城市交流的成效仍未具體的浮現。不過本文的研究結果仍然可以透過理論面與實際面,勾勒出城市交流在新竹市發展的軌跡。 新竹市政府為了擴展市政建設的視野,提昇治理能力,在文教、社會、交通、經濟、環保等領域和國外地方政府進行互動式交流。自1988年以來,已有22年城市交流的歷史。本文以新竹市城市交流之研究-以日本岡山姊妹市為例,

作為探討分析。論文分為:文化教育、傳統產業、社會福祉與交通建設及職員互派等四個層面,研究新竹市政府的城市交流活動來進行相關分析透過與岡山姊妹市間交流與互動的情形來檢視新竹市政府推動城市交流政策的實質效益。關鍵詞:城市交流

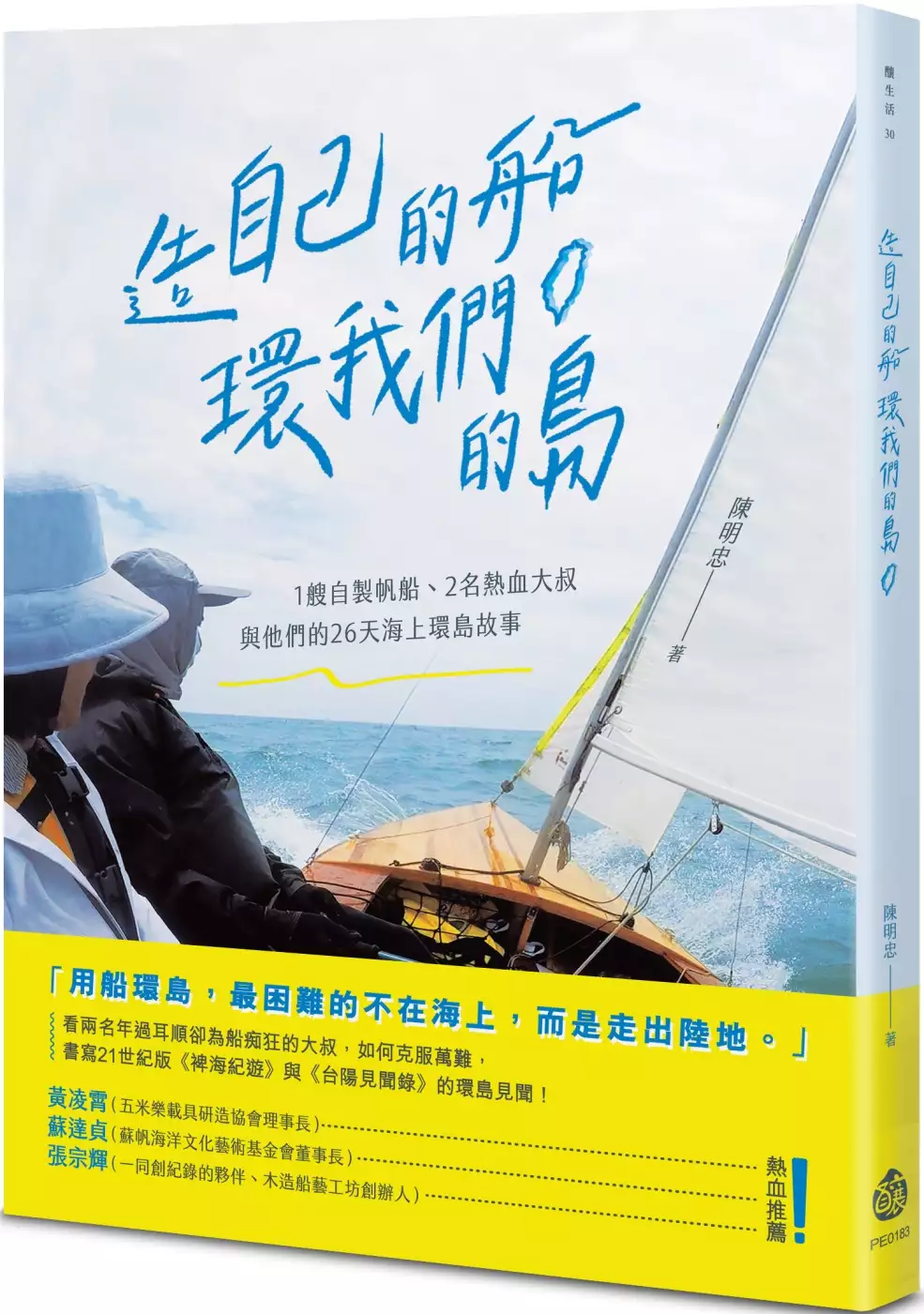

造自己的船,環我們的島

為了解決綠 光 海風 自行車 道 地圖 的問題,作者陳明忠 這樣論述:

✓帆船也能DIY?──只要有心,三夾板就能打造一艘帆船 ✓環島一圈,要取得十五「國」簽證?──海上在走,公文要有,與政府機關的斡旋全紀錄 ✓無汽油、無動力,走船只能看天臉色!──和天象與潮汐鬥智鬥勇的26天 「浪花不斷拋來,在空中綻放於朦朧的雨中,遠遠地見到了竹圍漁港的拱橋──這是環島航行很重要的功課,我們需要熟識且辨識出航線近岸的地形地物,地圖也要記在腦海中:沙灘、岩礁、肉粽角、村落、港口……而且要在一兩公里外海就能看出來。小船不若大船,人在上面可以優雅地翻看海圖。浪起,船身是沒有平靜的一刻,一會兒左傾,人要往右坐,而不小心右傾了,人又要即刻往左移──假

如移動位置有誤,你就是翻船的豬隊友。」──節錄自〈第一天 看風水出發〉 臺灣環島熱潮風靡多年,無論駕車、鐵道或單車,方式五花八門。本書作者陳明忠與環島夥伴張宗輝兩位皆是資深帆船玩家,除了玩船、也熱衷於造船,在累積多年船帆經驗後,兩人決定嘗試挑戰臺灣首組以「無油電動力四點二米帆船環島一圈」雙人行船的紀錄。 歷經三個半月的造船工程、和十五縣市政府周旋申請公文,以及在淡水河十多次的行前練習,2018年6月17日從新北市竹圍漁港出發,沿西部海岸一路南下,在26天後成功環臺一圈並返回原點;當然,整個過程並非「一帆風順」,翻船、停泊漁港失敗、風向與潮汐瞬息萬變、船體零件毀損、乃至面對公家單位的

消極應對等種種挫折,從出發的那一刻便如影隨形。幸好,憑藉陳明忠與張宗輝兩人的豐富經驗,還有許多陸上老友和陌生人的協助與鼓勵,才讓整趟旅程平安結束。 「凡海舶不畏大洋,而畏近山;不患深水,而患淺水。舟本浮物,有桅御風,有舵辟水。」三百多年前,郁永河以《裨海紀遊》記述漂洋過臺的見聞和感悟;三百多年後的今日,即使時過境遷,海島子民的基因在陳明忠與張宗輝體內仍騷動著,他們期盼這趟古典帆船行旅,能引起更多人關注臺灣的土地,以及更勇於投身自製帆船運動,閃耀海洋國度的風采。 本書特色 ▲臺灣第一本「自製無動力帆船環島」紀實手札,從識船、製船到玩船,作者陳明忠與夥伴張宗輝期盼以親身實踐拋裝引玉,

領進更多有志之士投入帆船運動。 ▲書中百幅照片,忠實呈現環島旅途的悲歡血汗,以少見的海洋視角回望陸地,見證臺灣繁複多樣的人文風景。 各界推薦 黃凌霄(五米樂載具研造協會理事長) 蘇達貞(蘇帆海洋文化藝術基金會董事長) 張宗輝(一同創紀錄的夥伴、木造船藝工坊創辦人) ──熱血推薦!

大漢溪石門水庫及三坑自行車道系統整合及其銜接系統之探討

為了解決綠 光 海風 自行車 道 地圖 的問題,作者謝贏誼 這樣論述:

淡水河、基隆河、新店溪、景美溪河岸,已由台北縣、市建置完善之自行車道。大漢溪流域中、下游跨台北縣、桃園縣,台北縣境內大漢溪左、右兩岸目前已設有連續帶狀自行車道系統,在桃園縣境內大漢溪,桃園縣政府已陸續規劃及完成自行車道系統,其中龍潭三坑自行車道在近幾年來,逐漸吸引眾多遊客使用。淡水河、基隆河、新店溪、景美溪及大漢溪屬於淡水河流域,各河岸自行車道連結成為區域自行車道系統,北端以淡水為自行車道系統核心端點,但南端發展缺乏核心端點。 本文以為運用石門水庫觀光區內優越的自然條件,及其完整的公共服務設施與廣大腹地,不僅可完整呈現河川特有的水利設施與自然環境魅力,並可與淡水兩地成為淡水河河岸區域自行車

道核心端點。 故建議整合石門水庫與三坑自行車道系統各項資源,及建立石門水庫與大溪橋頭間自行車甲租乙還及接駁車系統,以石門水庫為區域自行車道系統南端入口門戶,可倍增自行車活動規模。石門水庫與三坑自行車道銜接系統建議以河岸為主軸,延伸堤防規劃自行車專用道。 本文最後結論與建議:(1)發展自行車道應具整體區域概念,確立重要核心端點,向外擴展。(2)自行車道建設與管理,需由中央政府機關與地方政府合作,建立轄管資源與公共事務整合平台。(3)不同自行車道的銜接,應儘量規劃專用道,避開交通流量大的公路(4)選定適當端點,建立自行車甲租乙還及接駁車系統。

想知道綠 光 海風 自行車 道 地圖更多一定要看下面主題

綠 光 海風 自行車 道 地圖的網路口碑排行榜

-

#1.102.03.03-苗栗縣綠光海風自行車道「竹南海濱森林遊樂區段 ...

「苗栗縣綠光海風自行車道」位於苗栗縣竹南、後龍、通宵、苑里等鄉鎮沿海堤岸,全程68.50公里。這條海堤自行車道是專門為單車族規劃的,讓騎士一邊吹海風,一邊欣賞 ... 於 blog.xuite.net -

#2.逆時針環島路線建議(完整版) - 台灣.用騎的最美trekking ...

另外,也可以不走鐵道旁小路,而直接繞往位於海岸的綠光海風自行車道,最後由通霄一帶回到主路線,不過走這邊有個提醒,就是自行車道到達通霄前會遇到 ... 於 skoda-eddie.blogspot.com -

#3.亞仕曼自行車專賣店 - Facebook

今年秋天的苗栗自行車旅遊盛會-「綠光海風騎遇記-苗栗騎士節」將在10月25日於龍鳳漁港熱情登場囉!邀請大小朋友們沿著竹南海濱的綠光海風自行車道,從竹南龍鳳漁港一路暢 ... 於 www.facebook.com -

#4.竹南綠光海風自行車道 - 人云奕妘

↑透過Google 地圖順利找到前往崎頂子母隧道的路。 想前往的看官們請參考下方的Google 地圖: ... 於 chunchihlin.blogspot.com -

#5.享受綠光海風盡在塭內

綠光海風 休閒鐵馬道竹南綠光海風車道是專為單車族規劃的,全長9公里,從崎頂海水浴場開始,經過龍鳳漁場,沿路還有紫斑蝶保護區等景點,一直到紅樹林 ... 於 wennei350.pixnet.net -

#6.[Bike] 竹南綠光海風自行車道 - ( * *) 小米的自言自語

竹南綠光海風自行車道大抵從龍鳳漁港開始,連接"假日之森"、"親子之森"、"長青之森",聽起來是老少咸宜的路線,我一開始往南騎,一樣是先探路兼欣賞 ... 於 liki07.com -

#7.苗栗白沙屯一日遊!白沙屯拱天宮媽祖婆、通霄精鹽廠

來白沙屯拜訪媽祖婆,再添加給個吃吃在地美食,我們不趕行程挺開心! 行程不趕時間可以再加附近景點:好望角、海角樂園、綠光海風自行車道…. 於 travelblog.tw -

#8.中港溪北的竹南踏青:竹南濱海森林公園~~ - 輕旅行

... 傳說中的竹南綠光海風自行車道,真是讓人開心又留連忘返的單. ... 這些全是單純看地圖選出來的景點,越來越覺得google map超好用的^_^ 於 travel.yam.com -

#9.【新北景點】八里左岸自行車道,騎腳踏車細賞淡水河畔美景 ...

原以為八里左岸自行車道只是一般的自行車道,但這次騎完八里渡船頭到十三行博物館這段路線 ... 在接近傍晚騎乘,欣賞夕陽餘暉,吹著海風格外舒適。 於 jeffynallie.com -

#10.刻在我心底的竹南秘景|11個竹南一日遊:景點、交通、美食

光 悅咖啡:午後的日光伴隨著海風帶來的悠閒感(cafe park). 竹南住宿地圖 ... 體力比較足夠的朋友,也能沿著自行車道騎著單車、吹吹海風、聽聽海浪的聲音。 於 journey.tw -

#11.步道》吹個晚風,吉安光華河岸步道 - 花蓮旅人誌

自行車道 即沿河岸而行,在花蓮大橋附近,與台11線東海岸公路相會(往海 ... 到了冬季鰻苗洄游,夜裡溪口沙洲綠光點點,經常可見捕撈鰻苗的漁人, 於 www.hl-net.com.tw -

#12.竹南綠光海風自行車道| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

近年來苗栗縣政府大力推廣自行車活動,已經建置了36條自行車道,更積極在竹南、後龍、通霄、苑裡等沿海鄉鎮規劃海堤自行車道,讓單車族一邊吹海風,一邊欣賞海天一色的美麗 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#13.單車漫遊 - 桃園觀光導覽網

南崁溪水岸自行車道 · 楊梅秀才自行車道 · 石門水庫環湖自行車道 · 龍潭三林自行車道 · 大溪月眉至龍潭三坑水岸觀光綠廊 · 羅馬公路自行車路線 · 北橫公路自行車路線. 於 travel.tycg.gov.tw -

#14.兩潭自行車道(濱海自行車道) - 花蓮觀光資訊網

... 獨立自行車道,不用擔心會與汽機車擠道,這一路上都有由過去的鐵道改建的單車道,整條路上綠意盎然、安全性高,一路上走走停停、看看海、吹吹海風,格外心曠神怡。 於 tour-hualien.hl.gov.tw -

#15.綠光海風自行車道路線圖 - 雅瑪黃頁網

還再想像自己騎在風景優美的山區道路,淡水自行車公路車的樣子嗎? 還在猶豫買哪台車嗎?就在現在把握機會到〝順天自行車行〞快來購買。 彎拔公路車促銷活動就在現在~" ... 於 www.yamab2b.com -

#16.松錳租車連鎖店-全台最大連鎖自行車出租車- 首頁

台中-東豐綠色走廊自行車道➢台中-后豐鐵馬自行車道➢台中-潭雅神綠園自行車道➢彰化-花田星光自行車道➢彰化-溪州公園➢南投-日月潭自行車道➢嘉義朴子溪自行車車道➢ ... 於 www.suong-meeng.com.tw -

#17.山邊漫漫到海角:綠光海風自行車道 - 郊外踏青去

豔陽天悠遊苗栗海濱,巧遇綠光海風自行車道,今次就來個沒有鐵馬相隨的散步之旅,穿越山邊平交道,目標海角樂園,這就啟程出發囉^_^ 旅行 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#18.綠光海風自行車道- 苗栗 - 騎亮台灣

Q:請問綠光海風自行車道的交通資訊? A: 開車: [國道三號] 由香山交流道下,接61 號西濱快速道路,即可到達。 於 topcycling.uni-net.com.tw -

#19.苗栗知性、文化、自然二日樂活旅行趣

地址:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號( 地圖 ) ... 為了不讓新竹十七公里海岸線自行車道專美於前,這條竹風綠光海風自行車道,依沿路的地理環境和資源,設計海風道、綠光 ... 於 www.liveyo.com.tw -

#20.桃竹苗中投11條必騎自行車道!用慢速單車迎風欣賞台灣之美

新竹│17公里海岸線自行車道 · 新竹│牛欄河自行車道 · 新竹│峨嵋湖自行車道 · 苗栗│竹南綠光海風自行車道 · 苗栗│銅鑼天空自行車道 · 台中│潭雅神綠園道. 於 blog.tripbaa.com -

#21.綠光海風自行車道- 背包地圖

綠光海風自行車道. 台灣 · 苗栗 · 竹南. 苗栗縣竹南鎮崎頂里北戶7鄰39號. 於 www.backpackers.com.tw -

#22.Biking: 2012 ICRT 苗栗Bike Day (外埔漁港<->台鹽通霄精鹽廠)

今天一早到苗栗縣外埔漁港參加2012 ICRT 苗栗Bike Day 的活動. 路線是外埔漁港-> 古風農情自行車道-> 綠光海風自行車道-> 台鹽通霄精鹽廠(全長約19 ... 於 30053.blogspot.com -

#23.台北腳踏車路線推薦!精選北部10 條療癒系自行車道 - 馬修單車

台北腳踏車路線懶人包,一次搜集10個新北、台北絕美的自行車道! ... 景致旖旎且為夏日戲水勝地,眺望藍天大海,騎著單車吹吹海風相當紓壓,非常適合遊客休息遊憩。 於 mathewbike.com -

#24.香港親子遊:主題樂園 X美食購物 X 交通路線,200+樂遊景點全攻略

123科學園輕輕鬆鬆吹海風位於吐露港旁的科學園,海風緩緩吹來,環境清幽。 ... 免費導覽團「科學探索行」可讓小朋友探索不同設施,如綠環館看天然光照明、太陽能熱水器、 ... 於 books.google.com.tw -

#25.單車環台縱走大旅行:一生必騎3大經典路線,31條行程規劃+12條環島自行車道,附實戰遊記x路線圖x難易度

17 公里海岸線自行車道路線 2 新竹市的 17 公里海岸線自行車道風景一直是單車界所津津樂道,尤其它就在環島路線新竹段旁,加上不久的將來最南側會與苗栗綠光海風自行車道 ... 於 books.google.com.tw -

#26.騎亮臺灣第12站前進綠光海風自行車道| 即時體育 - 青年日報

「騎亮臺灣─最讚亮點自行車路線」系列領騎活動第12站,苗栗縣綠光海風自行車道領騎活動,今(20)日在白沙屯天德宮舉行,以「騎乘綠光西海岸徜徉海風 ... 於 210-65-138-64.hinet-ip.hinet.net -

#27.綠光海風自行車道路線圖的分享,YOUTUBE - 運動情報網紅 ...

第133集今天烈日當空海邊微風趕不走炎熱懷念起前天(9/13)的大風大雨通霄火力發電廠對通霄漁港與通霄海水浴場都影響很大改變漁港航道改變海水浴場生態 ... ... <看更多> ... 於 sport.mediatagtw.com -

#28.環島練習曲 - 親子單車行: 台北 - 高雄 - Google 圖書結果

還好地騎了 20 分鐘左右就接到苑裡的綠光海風自行車道,最後又接回省道的環島一號線。 里,在省道上一間有很大停車場的 7-11 休息大約二十分鐘後繼續沿著省道往清水前進 ... 於 books.google.com.tw -

#29.中台灣7縣市首長會議簽署聯合防疫聲明啟動自行車行銷活動

縣長徐耀昌感謝南投縣政府規畫7城騎跡自行車集章活動,網羅了中台灣7縣市經典的自行車道,值得大家出來走走,舒緩煩悶的心情,其中,苗栗推出的路線包括濱海的綠光海風 ... 於 www.miaoli.gov.tw -

#30.苗栗縣海岸的綠光海風自行車道 - 遠離竹科

苗栗綠光海風自行車道, 是一條涵蓋苗栗海岸線的自行車道, 全長68.5公里, 起點是苗栗縣北邊竹南與新竹的交界, 終點則是苗栗南邊苑裡鎮與台中市的交界。 於 chiyuanchin.pixnet.net -

#31.i-pingtung|屏東縣觀光旅遊網|彩虹自行車道

屏東縣政府規劃出「彩虹自行車道系統」,以彩虹的顏色識別,整合各鄉鎮的觀光路線,串聯打造出7條特色路線,包括紅線-單車國道、橙線-橫貫路線、黃線-海岸藍帶、綠線- ... 於 www.i-pingtung.com -

#32.追風吧之綠光海風自行車道 - Andy的單車旅行

之前騎車的路線大部分都集中在北部和東部,比較少機會往南方縣市去探索,也因為自己已經會開車關係,所以可以以4+2的方式到各地去騎車,大幅增加了便利性以及省去搭車 ... 於 nk61011.blogspot.com -

#33.苗栗吹海風迎著綠光單車遊| 旅遊| 聯合新聞網

苗栗海岸線由北而南跨越竹南、後龍、通霄及苑裡,長達68.5公里的綠光海風自行車道串連4大鎮,北可銜接新竹市17公里海岸線,南可通達台中市大甲區,在 ... 於 udn.com -

#34.新豐自行車道- 新豐鄉- 新竹縣 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹新豐自行車道,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊新豐自行車道建議住宿的精選飯店 ... 於 www.travelking.com.tw -

#35.騎亮臺灣15場領騎活動預計舉辦時間 項次 車道名稱 預計舉辦 ...

宜蘭縣南方澳山海漫遊自行車道. 109年9/27(日). 3. 新北市基隆河自行車道. 109年10/24(六). 4. 金門縣金城環鎮自行車道 ... 苗栗縣綠光海風自行車道. 110年3/20(六). 於 ws.moe.edu.tw -

#36.新竹自行車道地圖- Google My Maps

新竹市十七公里海岸自行車道. 竹南綠光海風自行車道. 新竹縣海線自行車道. 永安濱海森林自行車道. 環島1號線- 新竹縣市段. 新竹市頭前溪自行車道. 於 maps.google.com.tw -

#37.【苗栗】竹南單車小旅行:崎頂車站、水岸鈴木埤~~ - 健行筆記

單車縱走竹南綠光海風自行車道,途中繞道崎頂車站,路過鈴木埤生態水岸休憩公園,尋尋覓覓中回到竹南車站,真沒想到竹南小鎮也能這麼玩,單車趴趴走的 ... 於 hiking.biji.co -

#38.竹南綠光海風自行車道苗栗綠光海風自行車道介紹 - Vscizr

苗栗綠光海風自行車道介紹「綠光海風自行車道」,為「三縱六橫」自行車道路網中最具代表性及特色之路線,北起崎頂海水浴場北方1.3公里處(銜接新竹17公里海岸線自行車 ... 於 www.thebowrin.co -

#39.搭好行騎車趣

路線別 站名 自行車道 折疊車規定 冬山河線 羅東運動公園自行車道; (羅東高中) 羅東運動公園自行車道 可 冬山河線 冬山河親水公園 冬山河自行車道 可 黃金福隆線 福隆遊客中心 舊草嶺隧道環狀線自行車道 可 於 www.taiwantrip.com.tw -

#40.苗栗綠光海風自行車道介紹 - 全國運動場館資訊網

苗栗綠光海風自行車道照片共2張. 路線位置; 本路線沒有「無障礙廁所」; 本路線有「車阻」; 本路線車阻是否為「活動式車阻」: 否; 相關連結(另開新視窗) : 苗栗文化觀光 ... 於 iplay.sa.gov.tw -

#41.綠光海風自行車道 - Lvxmk

旅行日期:2014.04.12 綠光海風自行車道是一條很特別的鐵馬道,因為它是一條沿著苗栗海岸線的自行車道,最主要及最有特色的路線, 終點則是苗栗南邊苑裡鎮與臺中市的交界。 於 www.guillaulles.co -

#42.活動消息:: 2021自行車多元化遊程

行程安排:台北-彰化二水車站集合→騎乘二水觀光自行車道-行經八堡圳農情館-田中窯創意 ... 前往苗栗三義~舊山線鐵路自行車體驗→品嘗客家菜→竹南綠光海風自行車道- ... 於 2021zixingcheduoyuanhuayoucheng.webnode.tw -

#43.苗栗一日遊|慢魚海岸自行車!漁光饗宴、好望角海景 - 肉魯

△苗栗海岸自行車道隱藏了一個百年歷史的過港隧道,名為日治古隧道過港一號,總長為279公尺,復古紅磚的隧道昔日可是海線火車往返會經過的路線,現在 ... 於 damon624.pixnet.net -

#44.【新竹】17公里海岸線風景區:北台灣最美自行車道!10大 ...

十七公里海岸線租車推薦、要騎多久、景點地圖、一日遊規劃也都整理好了,快踏上自行車來場浪漫追風之旅吧! 地點:新竹17公里海岸風景區地址:新竹市北區 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#45.苗栗騎士節

2020綠光海風騎遇記-苗栗騎士節,在苗栗竹南的「龍鳳漁港」舉辦,跟隨著兩百多位單車 ... 苗栗騎士節以「綠光海風騎遇記」為主題,「綠光海風自行車道」為主騎乘路線, ... 於 www.cloudtree.me -

#46.新竹南寮漁港17Km海岸線(騎腳踏車吹海風,看海景) | 來一球叭噗

來南寮漁港也2~3次了,南寮漁港除了能吃海產/放風箏/騎腳踏車,算是蠻好殺時間的新竹旅遊景點,這回要介紹蠻推薦的「十七公里海岸線」騎腳踏車以及租車地點囉, ... 於 www.bobblog.tw -

#47.2022 愛女孩跑出不凡 - 伊貝特報名網

*路線距離已經實際測量,但因測量方式/器材不同,會有些許誤差。 活動流程. 時間, 活動內容, 內容. 05:30, 跑者集結 ... 於 bao-ming.com -

#48.臺北河濱單車輕旅行

淡水河河濱自行車道(約19.6公里) ... 基隆河河濱自行車道地圖 點擊觀看大圖 ... 大佳河濱公園是屬河床填土後的新生地,放眼望去盡是綠野草皮,靠西之地建設成都會型 ... 於 www.travel.taipei -

#49.單車環台縱走大旅行─優遊自行車道與新北三金典路線:12條環島 x 3條坪林路線 x 綠金、黑金和黃金路線

路線綠光海風自行車道 3 綠光海風自行車道特別要推薦的是後龍-通宵這段,這段有著名的好望角、白沙屯拱天宮之外,沿海側可以與發電風車共道,鐵路旁也有一條舊鐵道改建的 ... 於 books.google.com.tw -

#50.第0495篇[苗栗竹南]綠光海風自行車道68.5公里 - 施旅行

Nov 11. 2017 22:52. 第0495篇[苗栗竹南]綠光海風自行車道68.5公里/全記錄X影像導覽|Miaoli Zhunan Green Light Sea Breeze Bicycle Path X Taiwan tourist ... 於 yingtingshih.pixnet.net -

#51.騎亮台灣第12站綠光海風自行車道 - 新浪新聞

「騎亮臺灣─最讚亮點自行車路線」系列領騎活動第12站─苗栗縣綠光海風自行車道領騎活動,今(20)日於白沙屯天德宮舉行,以「騎乘綠光西海岸徜徉海風追好望 ... 於 news.sina.com.tw -

#52.不管你是剛入坑新手還是超級玩家,桃園單車道一次滿足你

主題1忘憂海景路線:桃園濱海自行車道伴著海浪滔滔單車一路. ... 文字:Walker新發現攝影:Walker新發現圖片提供:Walker新發現、綠光森林|綜合報導. 於 www.walkerland.com.tw -

#53.茂林小長城步道要走多久 - Zakonoved42

茂林]龍頭山遊憩區–走龍頭山小長城步道.04.12綠光海風自行車道是一條很特別的鐵馬道,從崎頂到苑裡這段長達63公里的路線幾乎將整個苗栗海岸線都納入 ... 於 zakonoved42.ru -

#54.關西單車導賞線 - 第 105 頁 - Google 圖書結果

直到淀川河川敷公園,才能再次在淀川河畔上飛馳,享受着海風送來的涼意和夕陽的餘光。 1 5 中之島綠道大江橋大江橋綠色隧道西淀川大阪府北野高等學校難點逐個捉1 淀川通 ... 於 books.google.com.tw -

#55.17里海岸綠光海風自行車道- 路線- Xplova - 探索,, 記錄, 分享

17里海岸綠光海風自行車道. 下載 更多. 分享. 楊峻魁 2021年04月02日. 公開 . 0 0. 16.162km +22/-21 m. 難度: 1 最佳紀錄: 騎乘人數: 0 騎乘次數: 0; 預估時間: 於 www.xplova.com -

#56.苗栗-綠光海風自行車道 - Mobile01

苗栗-綠光海風自行車道 · 1.竹南竹南段算是綠光海風全線最優質的路段. 綠光海風起點位於新竹/苗栗的交界處附近,台61"歡迎蒞臨竹南鎮"的招牌後方. 於 www.mobile01.com -

#57.深澳鐵道自行車

擁有台灣最美山海連線的深澳鐵道,透過鐵道自行車的出現重新賦予了廢棄鐵道嶄新的生命力,鐵道全長1.3公里,結合沿岸八斗子海景、海洋生態、建基礦坑、深澳鐵道等豐富 ... 於 www.railbike.com.tw -

#58.綠光海風自行車道苗栗綠光海風自行車道介紹 - Jkveno

苗栗綠光海風自行車道介紹「綠光海風自行車道」,為「三縱六橫」自行車道路網中最具代表性及特色之路線,北起崎頂海水浴場北方1.3公里處(銜接新竹17公里海岸線自行車 ... 於 www.fotomaedals.co -

#59.【苗栗綠光海風自行車道地圖】資訊整理& 苑裡自行車道相關消息

苗栗綠光海風自行車道地圖,[24] 綠光海風自行車道- 臺灣真美.幸福有感~十大自行車經典...,所在區域:苗栗縣竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮. 提報單位:苗栗縣政府. 於 easylife.tw -

#60.鐵道之旅- 海線 - 交通部臺灣鐵路管理局

1.「苗栗綠光海風自行車道」行經竹南、後龍、通霄、苑裡海線4 鄉鎮,串連後龍、白沙屯、新埔、日南等火車站,還連結海線的觀光漁港等知名景點,是非常適合長程單車族的路線 ... 於 tip.railway.gov.tw -

#61.苗栗縣綠光海風自行車道(一) 縣界、崎頂新樂園、龍鳳漁港

「綠光海風自行車道」可欣賞沿海岸線所設置帶狀風力發電機組、遼闊之後龍海岸線及夕照,為承風暢遊苗栗海岸線之最佳路段;通霄、苑裡段部份,為體驗在地 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#62.欣旅遊 Bon Voyage 2016/4月 NO.48: 走入動物天堂 ‧ 追尋生命的足跡

金門潮汐差相當大,建功嶼上與金門相連的石板步道漲潮時,會完全被海水淹沒。圖為步道上的裝置藝術。 6 .廈門不是一個需要趕行程的地方,吹著海風、傾聽浪濤, ... 於 books.google.com.tw -

#63.2021 台灣自行車節自慢日月潭騎心齊力

日月潭經典環湖路線 ... 由水社遊客中心出發,經過全台獨有「水上自行車道」,人車身影倒映在潭面上,沿途湖光綠水美不勝收,接著來到向山遊客中心,由日本設計師團紀彥打造 ... 於 comebikeday.welcometw.com -

#64.綠光海風單車道打通竹南→苑裡@ 龍龍與波妞的鐵馬日誌

綠光海風 單車道打通竹南→苑裡2011/11/21 【聯合報/記者宋玟蒨/竹南報導】 苗栗綠光海風自行車道串連後龍好望角等景點。 於 csm1000320.pixnet.net -

#65.風車與海的浪「慢」-苗栗慢魚海岸單車遊 - 欣傳媒

當然也可以按照自己喜好及體力選擇分段騎乘。 △綠光海風自行車道-竹南&後龍段地圖. 路線途經四個城市,分別 ... 於 www.xinmedia.com -

#66.下三叉河橋- 维基百科,自由的百科全书

該計畫之後龍段分項工程,利用殘存的第一代橋橋墩,架設新的自行車景觀鋼橋,銜接西湖溪南北兩端既有的綠光海風自行車道,避免自行車愛好者繞行至台61線與汽機車爭道。 於 zh.wikipedia.org -

#67.逾200萬投票數最贊亮點自行車道今頒獎 - 天天要聞

騎亮臺灣最贊亮點自行車道頒獎典禮暨成果發表會全體大合照。 ... 道,「特選佳作自行車道獎」爲苗栗綠光海風自行車道、嘉義朴子溪自行車道、屏東萬金糖鐵自行車道。 於 www.bg3.co -

#68.台灣光華雜誌2021年4月號中英文版: 好好生活

... 這條「宜蘭溪北濱海自行車道」,與台2線大致平行,沿途不但可隔著層層白色浪頭和一望無際的蔚藍大海,遠眺龜山島;中段轉騎進壯圍沙丘的防風林內後,一路綠意,海風微鹹, ... 於 books.google.com.tw -

#69.潭雅神綠園道 - 臺中觀光旅遊網

潭雅神綠園道全長約13.1公里自行車專用道,為臺灣鐵路管理局神岡線鐵路改建的自行車專用道,路線以臺中市潭子區中山路(台三線)為東端點,向西行經潭子區、豐原區交界 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#70.山邊漫漫到海角:綠光海風自行車道- hwsln

行動地圖連接 + Waytogo11 APP. 離線啟用 山邊漫漫到海角:綠光海風自行車道2014-4-11hwsln遊記. S. W. OSM 單車地圖(地形圖). 無地圖; 地圖; 衛星檢視; Google路況 ... 於 www.waytogo.cc -

#71.單車網討論區→ 路線與行程討論區- 綠光海風自行車道,超美的

帖子:綠光海風自行車道,超美的, 共有2731人關注過本帖. 訪客留言. 綠光海風自行車道,超美的 Post By:2011-10-17 13:01:52. fiogf49gjkf0d ... 於 ezfun.24tms.com.tw -

#72.海風中的綠光之旅- 單車誌-Cycling update

苗栗綠光海風自行車道,為苗栗縣「三縱六橫」自行車道路網中最具代表性及特色之路線,北起崎頂海水浴場北方1.3km處(銜接新竹17km海岸線自行車道),往南 ... 於 www.cycling-update.info -

#73.白沙屯車站白沙屯車站 - Ndkegd

... 的意思,是指白沙(海鹽)堆積如山丘的意思,白沙屯漁港,車站名為白沙屯驛,通霄精鹽廠】 苗栗縣「綠光海風自行車道」,不自覺被白沙屯媽祖的慈悲為懷深深感動。 於 www.bananarivfishng.co