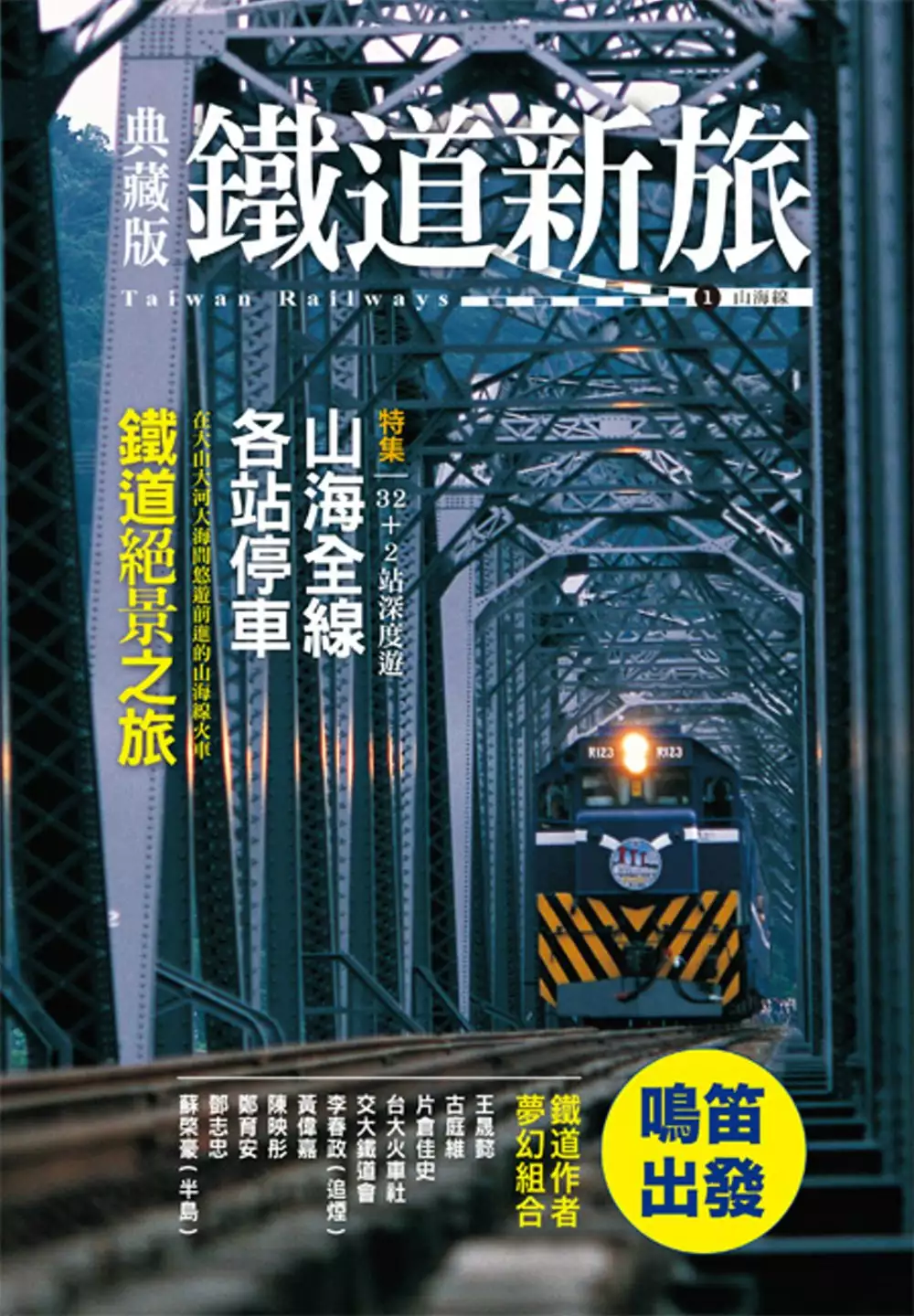

舊山線新山線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古庭維等11人寫的 典藏版鐵道新旅:山海線(16開新版) 和古庭維、鄧志忠、片倉佳史、李春政、蘇棨豪、輔大猴、海豚男、台大火車社、交大鐵道會、王晟懿、吳睿哲、黃偉嘉、陳映彤、鄭育安的 典藏版鐵道新旅 山海線:32+2站深度遊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站三義.泰安.舊山線鐵道 - 單車生活鬥鬥遊也說明:舊山線 是指從苗栗縣三義火車站到台中縣后里火車站之間的路段,全長共有15.9公里,舊山 ... 新山線在民國89年9月25日完工通車後,舊山線正式走入歷史。

這兩本書分別來自遠足文化 和遠足文化所出版 。

國立東華大學 自然資源與環境學系 李光中所指導 劉俐君的 台灣里山倡議夥伴關係網絡(TPSI) 發展歷程及交流內容分析,2016-2017 (2018),提出舊山線新山線關鍵因素是什麼,來自於里山倡議、台灣里山倡議夥伴關係網絡(TPSI)、農業生物多樣性、多元權益關係人。

而第二篇論文國立東華大學 臺灣文化學系 潘繼道所指導 謝明哲的 台灣鐵路改線變遷之研究-以台東線為例 (2014),提出因為有 改線、台東線、台東線拓寬、花東鐵路電氣化、自行車道的重點而找出了 舊山線新山線的解答。

最後網站舊山線鐵道自行車!龍騰斷橋南段秘境!超夯偽出國新玩法!則補充:不用飛到韓國,也能在苗栗舊山線搭乘鐵道自行車囉,還能一探被參天巨木 ... 從5號隧道及6號隧道可以看見新山線的蹤跡,遠方則是苗栗三義火炎山喔。

典藏版鐵道新旅:山海線(16開新版)

為了解決舊山線新山線 的問題,作者古庭維等11人 這樣論述:

大山大河大海間悠遊前進的 山海線火車 台灣之所以美麗,就是因為有山又有海。河山交錯、山海並列的所在,總是組合出令人回味無窮的景色。百年來搭載著無數的旅客,行經於山海之間的山海線,則是台灣鐵道中最耐人尋味的鐵路線。 追尋中台灣獨屬的山海絕佳風味 山海線兩線北端同始於竹南站,接著就分道揚鑣,各自向自己的舞台開疆闢地,然後殊途同歸地會合於彰化站。這些位於山間海邊的車站,或大或小;或新或舊、或衰或盛,各擁不同的前塵往事,共構近百年台灣鐵道最精采的歷史註腳。要深入認識山海線,這32個車站都值得您細細品味。 山線險降陡坡,穿山越嶺 山線險峻的陡坡一直都是山線鐵路行車

上的難題,尤以三義、勝興、泰安、后里這段盤踞、彎繞於山林的區間為最大瓶頸。因此舊山線以「盤山展線」的方式,迂迴爬上海拔超過四百公尺的勝興車站,車窗風景精彩多變;超高人氣的魚藤坪斷橋遺址與內社川橋,更是拜訪舊山線必遊景點。 新山線路線截彎取直,並採用更多的高架橋樑與鐵路隧道。從三義開始,進入長達7782公尺的三義隧道,接下來的鯉魚潭拱橋、三泰隧道、新大安溪橋彼此相鄰,氣勢壯觀。山線鐵路的大景,就在珍貴的老橋和壯闊的新橋上,徹底展現。 海線純樸風情,景色如畫 相較於山線的熱鬧忙碌,海線沿途的風光則是顯得純樸悠閒。沿海而行的海線鐵路,先伴隨著西海岸風貌一路南下,海濱景觀與大風車長相

伴於車窗左右。到了台中港車站至大肚溪橋之間,鐵路東側大肚台地的大片草坡,就如同畫布般襯在列車後方,成為隨著季節而變換顏色的巨幅背景,也為海線鐵路增添更多的自然顏色。 饒富趣味,山海線的奇聞謎團 海線上有哪五個著名的木造車站?這些木造車站的特色是什麼? 台灣鐵路唯一的上承式桁架橋是哪一座? 聽說山線有新、舊之分,舊山線、新山線的差異在哪? 搭海線就讓人聯想看到海,但海線真的能全段看到海嗎? 山線鐵路近山,多以隧道穿越山脈;海線靠海邊,也有隧道嗎? 海線是小站遍布、載客量低的路線,為何當初決定興建? 著名景點「潭雅神綠園道」的前身,竟是神祕軍事鐵道支線?!……

典藏版鐵道新旅 創新編輯七大特色 1 鐵道名家聯手合著,台灣鐵道代表巨作。 2台灣各種鐵道路線最新、最完整介紹。 3 結合鐵道旅行與景觀賞遊,增添旅行樂趣。 4 各地最具代表性的鐵道絕景照片全收集。 5 名家精選特色車站情報。 6 鐵道今貌導與歷史紀錄,內容珍貴。 7 完整蒐錄各條路線車站名錄。

台灣里山倡議夥伴關係網絡(TPSI) 發展歷程及交流內容分析,2016-2017

為了解決舊山線新山線 的問題,作者劉俐君 這樣論述:

里山倡議自2010年在國際生物多樣性公約大會提出,台灣學者在同年將里山倡議的概念帶回台灣推廣。國際上,里山倡議是由國際里山倡議夥伴關係網絡(IPSI)來推動,而台灣是世界上少數運用國家級的系統建立台灣里山倡議夥伴關係網絡(TPSI)來推動里山倡議。本研究主要探討TPSI的發展過程、TPSI多元權益關係人彼此間的互動關係、夥伴們推行里山倡議時遇到的困難,以及發展TPSI過程中的困難以及TPSI對於參與夥伴的幫助。本研究發現,TPSI始於2014-2015年執行的前期規畫計畫,2016年起逐年舉辦TPSI交流工作坊,到2017年已完成兩屆8場北、中、南、東的TPSI交流工作坊。TPSI是由多元權

益關係人組成的一個互相交流的平台,成員有公部門、廣義的NGO組織、學術團體。在台灣推動里山倡議的目標價值:人與環境和平共處、友善環境的農業、提升生活品質、傳承在地知識、六級產業結合友善農法、社會支持系統、保護生物多樣性。推動里山倡議的過程中夥伴們遇到許多困難例如:人力、種植技術觀念與經濟、產品價值與行銷、行政與執行等。TPSI推動初期需讓大家理解里山倡議的概念作法,今後的挑戰則需要了解夥伴們遇到的問題並協助解決困難。參與TPSI交流工作坊對夥伴們的幫助主要有:1.經驗分享、2.互相學習、3.心靈層面的鼓勵、4.夥伴間彼此認識、5.知識力增進。

典藏版鐵道新旅 山海線:32+2站深度遊

為了解決舊山線新山線 的問題,作者古庭維、鄧志忠、片倉佳史、李春政、蘇棨豪、輔大猴、海豚男、台大火車社、交大鐵道會、王晟懿、吳睿哲、黃偉嘉、陳映彤、鄭育安 這樣論述:

在大山大河大海間悠遊前進的 山海線鐵道絕景之旅 台灣之所以美麗,就是因為有山又有海。河山交錯、山海並列的所在,總是組合出令人回味無窮的景色。百年來搭載著無數的旅客,行經於山海之間的山海線,則是台灣鐵道中最耐人尋味的鐵路線。 山線險降陡坡,穿山越嶺 山線之所以稱為山線,是因為它除了連結都會外,更是一條穿山越嶺的鐵路。險峻的陡坡在歷史上一直都是山線鐵路行車上的一大難題,其中又尤其以三義、勝興、泰安、后里這段盤踞、彎繞於山林的區間為最大瓶頸。陡坡不僅考驗著列車的性能,更影響了行駛的速度,而成為過去舊山線過渡改線為新山線的主因之一。 目前的山線採用了更多的高架橋樑與更長的鐵路

隧道,以及改線後筆直的鐵路線形,大大改善了原有舊山線在行車上的諸多限制。 海線純樸風情,景色如畫 沿海而行的海線鐵路,自然是不會有山線鐵路那般壯闊的山林景致,但於台中港車站至大肚溪橋之間,在鐵路東側大肚台地的大片草坡,就如同畫布般襯在列車後方,成為隨著季節而變換顏色的巨幅背景,也為海線鐵路增添更多的自然顏色。 令人好奇、饒富趣味, 山海線的奇聞謎團 海線上有哪五個著名的木造車站?這些木造車站的特色是什麼? 聽說山線有新、舊之分,舊山線、新山線的差異在哪? 搭海線就讓人聯想看到海,但海線真的能全段看到海嗎? 山線鐵路近山,多以隧道穿越山脈;海線靠海邊,也有隧道嗎? 海

線是小站遍布、載客量低的路線,為何當初決定興建? 山海線是台灣中部的重要交通路線,有哪些火車行駛呢? 著名景點「潭雅神綠園道」的前身,竟是神祕軍事鐵道支線?!…… 分道揚鑣、殊途同歸 值得細細品味的32個車站 山海線兩線北端同始於竹南站,接著就分道揚鑣,各自走過16個車站,然後殊途同歸地會合於彰化站。這些位於山間海邊的車站,或大或小;或新或舊、或衰或盛,各自擁有不同的前塵往事,共同構成近百年台灣鐵道最精采的歷史註腳。要深入認識山海線,這32個車站都值得您細細品味。 典藏版鐵道新旅 創新編輯七大特色 1 鐵道名家聯手合著,台灣鐵道代表巨作。 2 台灣各種鐵道路線最新、

最完整介紹。 3 結合鐵道旅行與景觀賞遊,增添旅行樂趣。 4 各地最具代表性的鐵道絕景照片全收集。 5 名家精選特色車站、沿線美食情報。 6 鐵道今貌導與歷史紀錄,內容珍貴。 7 完整蒐錄各條路線車站名錄。 臺灣鐵道夢幻組合,十多位著名鐵道作者聯手合著: 古庭維(台灣鐵道文化研究者,現任中華民國鐵道文化協會副會長與《鐵道情報》雜誌總編輯)、 鄧志忠(台灣鐵道研究者,現任中華民國鐵道文化協會理事,曾任《鐵道情報》雜誌總編輯)、 片倉佳史(日本作家、「台灣特搜百貨店」網站主持人)、 李春政(追煙),鐵道攝影名家)、蘇棨豪(半島) ,台灣鐵道研究者、攝影家)、 輔大猴(漫

畫家、鐵道迷)、海豚男(漫畫家、鐵道迷)、 台大火車社、交大鐵道會、王晟懿、吳睿哲、黃偉嘉、陳映彤、鄭育安

台灣鐵路改線變遷之研究-以台東線為例

為了解決舊山線新山線 的問題,作者謝明哲 這樣論述:

台東線鐵路為日本殖民統治下的建設產物,自1926年開通以來經戰後國民政府統治,對於縱谷的交通改善從消極至積極,公路與鐵路的改善為花東地區帶來便利,但在改善過程中必有所犧牲。台東線在日治時期竣工後長約171公里,21世紀的現在約為151公里,整整減少近20多公里,最主要的原因是當初經費與技術有限,鐵路橋樑沿著溪流最窄處興建,使得橋樑前後的路線皆會離縱谷平原有段距離,導致在地圖上其路線並非一直線。由於此類路段不只一處,使列車運行所需時間較現在長。改線的種類,最常見的部分為地形、坡度等諸多因素而使路線改良遷移至他處,台灣曾歷經日本統治,其鐵路交通建設與日本同步,因此台、日在日後路線改良的原因也很接

近,故在探討改線類型時與日本相呼應來比較。本論文之研究著眼於1977至2013年間鐵路改線的歷史,並進一步期盼瞭解被截彎取直的路段,其沿線聚落被廢站的後續影響,以及探討其舊線剩餘價值的利用狀況。並透過官方文獻統計資料來佐證,藉此瞭解因路線變更,原線車站裁撤後其前後站的旅運量消長變化,最後再經由村里長訪談,以利瞭解車站裁撤前後的影響。

舊山線新山線的網路口碑排行榜

-

#1.舊山線大安溪鐵橋,很好拍耶!!台中苗栗交界秘境打卡點百年鐵 ...

苗栗三義景點&台中后里景點,苗栗台中交界處的舊山線大安溪鐵橋(七號隧道南口)、舊山線八號隧道、內社川鐵橋 ,都滿好拍照的,但部分景點已封閉無法 ... 於 halokkvision.com -

#2.拚2025年復駛台鐵舊山線鐵馬先行 - 翻爆

泰安里長江慶南說,1998年因新山線雙軌化完成,台鐵營運路線切換後舊山線就已停駛;該路段通車為縱貫鐵路重要里程碑,惟現今部分路段改為鐵道自行車, ... 於 turnnewsapp.com -

#3.三義.泰安.舊山線鐵道 - 單車生活鬥鬥遊

舊山線 是指從苗栗縣三義火車站到台中縣后里火車站之間的路段,全長共有15.9公里,舊山 ... 新山線在民國89年9月25日完工通車後,舊山線正式走入歷史。 於 chouette.pixnet.net -

#4.舊山線鐵道自行車!龍騰斷橋南段秘境!超夯偽出國新玩法!

不用飛到韓國,也能在苗栗舊山線搭乘鐵道自行車囉,還能一探被參天巨木 ... 從5號隧道及6號隧道可以看見新山線的蹤跡,遠方則是苗栗三義火炎山喔。 於 damon624.pixnet.net -

#5.苗栗山海奏鳴曲跟著山線和海線鐵路走

為了增加山線交通動能,1998年鐵路局將三義豐原間的路段截彎取直,新的鐵路以高架化方式通過。新山線通車後,位在舊路線上的勝興與泰安兩站則遭到廢站 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#6.[苗栗] 舊山線鐵道自行車| 龍騰斷橋| 鯉魚潭@ 在哪

自1983年起,山線上的勝興、泰安、三義及后里等站陸續停辦貨運業務. 1997年新山線雙軌工程完工,舊山線的9號隧道及大甲溪橋廢棄停用. 於 minixd.pixnet.net -

#7.舊山線停駛前後勝興車站附近土地利用的變化

勝興車站與龍騰斷橋是苗栗縣非常特別的旅遊景點,勝興車站是1998 年舊山線停駛裁撤 ... 舊山線廣義是指1998 年9 月24 日「台中縣雙軌工程」(簡稱「新山線」)完工後 ... 於 www.shs.edu.tw -

#8.舊山線坡度在PTT/mobile01評價與討論 - 火鍋推薦評價懶人包

在舊山線新山線這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者iamshana也提到原始標題拚2025年復駛台鐵舊山線鐵馬先行新聞 ... 於 hotpot.reviewiki.com -

#9.舊山線后豐段大變身,一起來騎腳踏車吧! | 信傳媒

「后豐鐵馬道」的前身─舊山線后里-豐原段,於1997年功成身退,當年台鐵為改善舊山線因坡度陡、彎道大且隧道、橋梁老舊等影響運輸品質問題,而決定從 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#10.迷情舊山線:泰安車站、大安溪鐵橋 - 郊外踏青去

泰安車站的前身---大安溪信號場直到1910年才正式登場,鑑於舊山線坡太陡 ... 到豐原的舊山線因老舊加上無法改建情況下,政府著手另闢新山線,1997年 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#11.台中后里|舊山線大安溪鐵橋|花樑鋼橋|百年市定古蹟|建築之美

... 的大安溪鐵橋(花樑鋼橋),是台中市定古蹟,全長637.39公尺,1935年改建、1963年抽換鋼樑,橋樑結構增強,原為泰安舊山線,1998年火車改走新山線, ... 於 www.17travel.tw -

#13.立委會勘台鐵舊山線力拼復駛暨鐵馬先行方向推動 - 民眾日報

舊山線 鐵道貫串台中、苗栗,沿途有豐富的山林自然景觀和鐵道史蹟具有文化 ... 1998年因新山線雙軌化完成,台鐵營運路線切換後,舊山線就已停駛,現今 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#14.苗栗|舊山線鐵道自行車,三義勝興車站往返龍騰斷橋遊山城之美

苗栗三義近一兩年新興玩法,來去苗栗旅遊勝興車站搭乘舊山線鐵道自行車Railbike,輕鬆遊山城之美;鐵道自行車活化舊山線軌道,力求歷史古蹟保存及復甦 ... 於 chyfun.com -

#15.九號隧道

九號隧道. 隧道簡介. 03 九號隧道已有近百年歷史,至今結構良好,全長1.2公里,原本屬於舊山線火車隧道的一部分,然而在新山線完工後即廢棄,也是西部幹線中最早退休的 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#16.舊山線柴電後推列車記行 - poem

復駛的舊山線由原本站內側線分歧後,新築路線跨越新山線,再接回原本舊山線,因此也新增和130縣道(三義鄉光復路)的平交道;而因需跨越新山線,使得三義 ... 於 ecpoem.pixnet.net -

#17.台鐵海線

在公路運輸競爭下臺鐵為了提升運務效率民國761987年針對山線竹南至豐原路段開啟雙軌化工程規劃被稱為「新山線」的路段而從明治411908年通車. 台鐵縱貫線海線木造車站五 ... 於 hawaii888.net -

#18.臺鐵舊山線 - 臺灣世界遺產潛力點

臺鐵舊山線鐵道地圖上確切位置與地理座標,從苗栗縣三義一路蜿蜒至臺中市后里區, ... 泰安舊站、三座鐵橋-龍騰斷橋、鯉魚潭橋、大安溪橋與八個隧道,沿線景觀多變。 於 twh.boch.gov.tw -

#19.【縱貫線鐵道】山線篇<part 1>-新山線與舊山線

目前的新山線是三義開始從另一邊開隧道往泰安新站,這次Elli跑舊山線,當然會把泰安舊站列進去。這次Elli是從南往北玩回來,所以就由南往北介紹! 泰安站 ... 於 elli0120.pixnet.net -

#20.【電掣風馳走懷舊】輕鬆悠遊苗栗舊山線鐵道行 - LINE TODAY

2020年10月25日 — 雖然舊山線的火車因新山線而改道了,這裡看步道火車開來,幸福的是「自然美景留下山林松濤聲響,這裡的RaiBike的滾輪轉動聲,像吹響心靈的風鈴聲,遠離 ... 於 today.line.me -

#21.徒步舊山線三義后里段路況報告 - 背包客棧

二號隧道南口的鐵軌上有許多塗鴉我還以為有舊山線是熱門健行路線呢出隧道後有一段路異常的乾淨原來前方有一家店他們整理讓遊客走的啦 於 www.backpackers.com.tw -

#22.內社川鐵橋、鯉魚潭水庫~微攻占貓貍舊山線綺麗美景(含 ...

老實說在全臺灣縣市中,凱倫小姐最不熟的大概就是苗栗了! 今天不只要把它變成我的遊樂地盤,更要囂張深入舊山線的神祕小徑。 舊山線連續隧道、內社川 ... 於 hofep.pixnet.net -

#23.【苗栗景點】勝興車站&勝興老街|舊山線鐵軌熱門打卡景點

【苗栗景點】勝興車站&勝興老街|舊山線鐵軌熱門打卡景點,走訪老街美食小吃,苗栗三義一日遊推薦. remove_red_eye342. 文章類別:旅遊-國內旅遊. 於 www.walkerland.com.tw -

#24.舊山線(勝興-泰安段)

舊山線 北起竹南,經苗栗、三義、豐原、台中至彰化,全長89.3公里,1908年完工,單線通行,日治時期稱為「台中線」。這段鐵路因穿越三義至豐原間的丘陵,共開鑿9座 ... 於 www.nkps.tp.edu.tw -

#25.平靜的山村~不一樣的舊山線泰安站 - 輕旅行

平靜的山村~不一樣的舊山線泰安站泰安!! 泰安!! 常常聽到泰安~一直以為是苗栗的泰安溫泉鄉或者是國道1號裡的泰安休息站舊山線裡的泰安站~到底是在哪裡就在台中市後 ... 於 travel.yam.com -

#26.出發貓貍農遊趣-舊山線聆聽鐵道故事、品嚐客家鐵路便當

苗栗三義的知名的舊山線,是苗栗鄉親早期的記憶,自從台鐵雙軌工程「新山線」完工後,舊山線僅剩偶爾以觀光方式行駛的列車,平時舊山線的勝興車站、龍騰斷橋總吸引許多 ... 於 gandan.me -

#27.6集-戀戀舊山線 - 客家新聞雜誌HAKKAWEEKLY - 痞客邦

光看客家電視2005年大戲戀戀舊山線片段就讓人對鐵路舊山線風光引發無限 ... 艱辛的新山線工程完工讓另一頭台中的新泰安車站現在顯得宏偉壯觀尤其全 ... 於 anpanman1024.pixnet.net -

#28.《苗栗旅遊》吃勝興客棧、坐舊山線鐵道自行車、看龍騰斷橋

《苗栗旅遊》吃勝興客棧、坐舊山線鐵道自行車、看龍騰斷橋、住卓也小屋 ... 而「勝興車站」則在1998年啟用新山線並關閉舊山線而停駛廢站,後來成為 ... 於 www.findlifevalue.com -

#29.山線鐵道新風貌--魅力城鄉主題館(城鄉風貌、城鄉景觀)

泰安舊火車站經台中縣文化局列為縣定古蹟,山線鐵路改道後,泰安新火車 ... 新山線鐵路上的泰安車站設在二山之間的谷地,受路線縱坡的限制,把站房蓋 ... 於 trp.cpami.gov.tw -

#30.鐵路 - 苗栗縣政府

鐵路山線由竹南至彰化,沿途經苗栗、台中等重要都巿人囗中心,為台鐵西部主要客運 ... 三義豐原間之雙軌工程已於八十七年底完工通車,從此火車行駛新山線鐵路,舊山線 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#31.在地生活-舊山線鐵路史話 - 三義

新山線 工程從76年(1987)開始施工,民國87年(1998)8月間完工,前後工期長達11年。其中三義一號隧道,連同兩端引道長達7,728公尺,是西部幹線最長的隧道,鯉魚潭大橋首座 ... 於 www.livehere.com.tw -

#32.【嘟!舊山線】超完美舊山線,CK124蒸汽火車一日旅

不管台鐵定義的〈舊山線〉,泛指台中、苗栗段因雙軌工程的興建而被廢棄 ... 台鐵開了一條新山線,取代原有地勢高度落差較大、多為單軌的〈舊山線〉。 於 umechen.pixnet.net -

#33.鐵道舊山線觀光!立委楊瓊瓔及市議員陳本添爭取 ... - 最新新聞

【記者林獻元台中報導】苗栗縣舊山線於108年營運鐵路自行車後,3年來吸客120 ... 民國87年,台鐵另建雙軌新山線,即現有西部縱貫鐵路,致舊山線停駛, ... 於 www.kingtop.com.tw -

#34.拚2025年復駛台鐵舊山線鐵馬先行 - Yahoo奇摩新聞

舊山線 鐵道貫穿台中、苗栗,沿途有山林景觀和鐵道史蹟,為發展后里地區觀光,讓舊山線之美被全世界看到。立委楊瓊瓔及市議員陳本添等,1日邀集台鐵局 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#35.鐵道復駛鐵馬先行台鐵舊山線力拼復駛 - beanfun!

貫串苗栗、台中的舊山線鐵道,沿途有許多山林自然景觀和豐富鐵道史蹟,相當具有 ... 泰安里長江慶南指出,在1998年因新山線雙軌化完成,台鐵營運路線切換後,舊山線就 ... 於 beanfun.com -

#36.舊山線TRA Old Mountain Line - Blair's 鐵道攝影

為在1998年9月24日「臺中線雙軌工程」或稱「新山線」完工後廢止的臺中線(山線)舊線。但一般是指位於三義車站與后里車站之間的鐵道。 於 blair-train.blogspot.com -

#37.舊山線 - 中文百科知識

廣義的舊山線泛指1998年9月24日「台中線雙軌工程」(以下簡稱「新山線」)完工後廢止的台中線(山線)舊線。自竹南至豐原皆為該項工程的改建範圍,不過多為截彎取直工程, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#38.舊山線鐵道-大甲溪鐵橋 - 臺中市文化資產處

... 間山線鐵路,且於當日開始啟用,歷經90年後,於民國87年(西元1998年)10月新山線 ... 於民國93年(西元2004年)2月6日公告「舊山線鐵道-大甲溪鐵橋」登錄為歷史 ... 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#39.台鐵舊山線一日遊(三義~舊泰安) - Jimmy的旅遊美食天地

這次台鐵舊山線復駛吸引了不少鐵道迷來朝聖因為朋友裡也有一個鐵道迷所以促使了本次旅途成行從桃園搭車到三義就花了 ... 1997年新山線雙軌工程完成後 於 jimmy31006.pixnet.net -

#40.台中、后里|舊泰安車站・在舊山線停駛之後的鐵道文化園區

但我們現在走的部分路段為新山線,最初的山線也稱為「舊山線」,這個路段也就是現在大家經常聽到的「三義-后里」路段,之間最為著名的經典車站就屬「勝興車站」及「泰安舊 ... 於 journey.tw -

#41.舊山線鐵道railbike鐵道自行車新山線? 中秋vlog+介紹#中秋 ...

追蹤我的ig---https://www.instagram.com/lee__12_14/我是一位國三生,目前興趣是拍火車,公車,飛機還有完鐵道n規模型做Youtube只是興趣,想分享我得拍車 ... 於 www.youtube.com -

#42.台鐵舊山線 - Wayne's Blog - 痞客邦

舊山線 已經廢線十年了,當時新山線剛通車沒多久就遇到九二一地震而有損壞,到台中的列車必須從海線繞成追線折回;當時對鐵路還沒研究,就因不知道此 ... 於 mstar.pixnet.net -

#43.台鐵舊山線力拚復駛朝鐵道復駛、鐵馬先行方向推動| 生活新聞

記者陳榮昌/台中報導台中后里舊山線鐵道貫串到苗栗,沿途山林自然景觀和 ... 1998年因新山線雙軌化完成,台鐵營運路線切換後,舊山線就已停駛,現今 ... 於 m.match.net.tw -

#44.2010 苗栗。舊山線一遊:勝興車站與魚藤坪斷橋

苗栗舊山線,是指通行於苗栗三義、勝興至泰安三站之間的高山鐵道,其中勝興車站標高402.326公尺,是台灣西部縱貫鐵路海拔最高的車站。 於 catgirl0117.pixnet.net -

#45.苗栗三義廢棄鐵道 搭車玩到並軌重返舊時光 - 鏡週刊

位在苗栗的舊山線鐵道,於1908年建造完成,在1998年新山線完成後停駛,在那個架橋技術未成熟的年代,創造出最大坡度、最大彎道、最長花梁鋼橋及最長隧道群 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#46.[新聞] 拚2025年復駛台鐵舊山線鐵馬先行- 看板Railway

泰安里長江慶南說,1998年因新山線雙軌化完成,台鐵營運路線切換後舊山線就已停駛;該路段通車為縱貫鐵路重要里程碑,惟現今部分路段改為鐵道自行車, ... 於 www.ptt.cc -

#47.三義舊山線-大安溪鐵橋-花樑鋼橋-鐵路-鐵道 - Flickr

三義舊山線台灣鐵路三義舊山線指的是從三義,勝興,龍騰,泰安這段,因新山線的通車而廢棄走入歷史,三義舊山線的坡度非常陡,也是台灣西部幹線鐵路海拔最高路段,沿線的隧道, ... 於 www.flickr.com -

#48.台鐵舊山線復駛有望規劃修復4座車站- 生活 - 自由時報

苗栗三義到台中豐原間的「舊山線」復駛,台鐵局提出初步規劃報告,將修復4座 ... 不過,在1998年新山線雙軌化完成、台鐵營運路線切換後,舊山線就停 ... 於 news.ltn.com.tw -

#49.20121110 苗栗三義薪山線營地 - 韓特の遊樂園

薪山線營地緊鄰苗栗三義舊山線鐵道的新魚藤坪橋,舊山線是以前的山線(縱貫線)鐵路的一部份後來因為新山線的完成於民國八十七年停駛.新魚藤坪橋大家或許不熟悉,但是舊魚 ... 於 windtalk.pixnet.net -

#50.舊山線泰安車站 - kinglan - 痞客邦

縱貫線全線在1908年4月20日完工通車舊山線泰安車站啟用於1910年(明治43年) 在1935年(昭和10年)因大地震所 ... 在1998年9月23日舊山線開出最後一班列車後轉換為新山線,. 於 kinglanching.pixnet.net -

#51.苗栗銅鑼舊山線+甲后忘憂谷自行車道 - 禎爸部落格

舊山線 鐵道一般來說是指三義到豐原間遭廢止的山線鐵路路段,而台鐵西部幹線海拔最高的車站-勝興一併停用,此外並將泰安車站向西遷至現今的高架站址。 於 drphototw.blogspot.com -

#52.台鐵舊山線世界遺產潛力點簡介@ 蘇昭旭老師 ... - 隨意窩

台鐵舊山線鐵道從苗栗縣三義一路蜿蜒至台中市后里,沿線經過兩個車站-勝興與 ... 的趨勢,雙線化與降低坡度勢在必行,1997年新山線雙軌工程完工,舊山線的9號隧道及大 ... 於 blog.xuite.net -

#53.機車環島沿鐵道番外1 遊鐵道舊山線不可少

那麼舊山線的勝興和泰安怎能不去呢? 說到舊山線 魚藤坪斷橋和大安溪舊鐵橋也是 ... 現今的后豐鐵馬道(后里-豐原)也經過截彎取直成現在的新山線 於 cysc0890.pixnet.net -

#54.舊山線的故事

原山線行經「三義—勝興—后里」路段,便被稱為「舊山線」,以和「新山線」做區別。 · 日據時期,西部縱貫鐵路在日人經濟與軍事目的下接續清代成果興築,其中 ... 於 omlorg.pixnet.net -

#55.舊山線二帖 - 吳昭明的鐵道‧人生‧夢

40年前,我正值青春,常搭著「對號快」途經舊山線,聆聽悅耳的鐵道交響曲。最精彩的樂章,是從 ... 從八號隧道附近可遠眺火炎山與高架後的新山線鐵路 ... 於 chaomingwu.blogspot.com -

#56.停駛13年苗栗舊山線6月復駛 - 蘋果日報

開通於1908年的苗栗舊山線鐵道(苗栗三義─勝興─泰安),由於沿線鐵路運輸 ... 該鐵道坡度過陡,自1998年9月停駛之後,改由三義直通泰安的新山線取代。 於 tw.appledaily.com -

#57.認養台鐵舊山線苗栗段 - 觀樹教育基金會

蜿蜒於苗栗三義與台中后里間、擁有無數美景、橋樑隧道的台鐵山線鐵路,於1998年9月24日被截彎取直的新山線取代後,功成身退,火車不再來。這段長度15.9公里的舊山線 ... 於 www.kskk.org.tw -

#58.內社川鐵橋,苗栗-秘境台鐵舊山線打卡爆紅景點 - 欣傳媒

內社川鐵橋,也稱鯉魚潭鐵橋,位於舊山線其中一座鐵橋,一般人大多引用舊山線的狹義定義:單指三義=豐原間遭廢止的路段。該路段為「新山線」完工後, ... 於 blog.xinmedia.com -

#59.舊山線十六份文化館 - 三義民宿網

民國87年9月23日深夜,山線鐵路改走新山線,結束三義到后里的山線鐵路90年營運歲月,舊山線鐵路沿線的站房、隧道、橋梁、斷橋古蹟,散發著濃濃懷舊氣氛,吸引無數遊客 ... 於 sanyiminsu.pgo.tw -

#60.舊山線重現風華推動鐵道復駛鐵馬先行| 地方 - 中央社

中央社記者趙麗妍台中1日電)舊山線鐵道沿線擁有山林景觀、鐵道史蹟,為力拚復駛,參照鐵道自行車營運方式,優先進行魚藤坪鐵橋、七號隧道、大安溪花 ... 於 www.cna.com.tw -

#61.舊山線龍騰斷橋斷橋無語時空凝結勝興車站十六份驛站繁華轉運 ...

而新橋在民國87年(西元1998年)新山線完成後,新橋亦被廢棄,兩條舊山線就此走入歷史. 再次的活化新生~. 全台唯一Rail Bike鐵道自行車,8月8日試 ... 於 su327396.pixnet.net -

#62.【台中】舊山線鐵道與后里圳的百年曠世交會--探尋8號隧道與 ...

西元1908年台中苗栗路段的舊山線鐵道建造完成,西元1909年台中后里台地為了灌溉,由大安溪取水開圳,1913年后里圳竣工。為了平順的通過后里台地, ... 於 hiking.biji.co -

#63.舊山線開去哪 - 獨立特派員

台鐵 舊山線 橫跨苗栗縣及台中市,從日本時代通車,一直到1998年,因為 新山線 通車而走入歷史。不過 舊山線 沿途的湖光山色、鐵道風景還有好多的隧道一直讓地方人士及鐵道迷 ... 於 innews.pts.org.tw -

#64.[苗]舊山線與木雕之城:三義 - Ken Wang摩托車旅行週記

*1998年通行於三義-勝興-泰安的舊山線停駛!改走現在的新山線路線! *1999年921大地震再度讓龍騰斷橋4號橋墩上方崩落! *2000年行政院文建會指定震災紀念 ... 於 ken0187.pixnet.net -

#65.【苗栗景點推薦】舊山線鐵道自行車rail bike,最美C路線

台灣中部鐵道歷經新、舊山線交替,褪去了重責大任的舊山線,現在重新賦予新生命了!從2018年七月開始「舊山線鐵道自行車rail bike」正式營運, ... 於 jatraveling.tw -

#66.(短波)舊山線將復駛帶動中部觀光效益 - 台灣醒報

舊山線 將全線通車,可望讓遊客完整飽覽中部美景。 ... 郭冠宏表示,當初台鐵因為舊山線老舊,且路段對火車行駛的考驗較為嚴苛,在新山線(竹南到 ... 於 www.anntw.com -

#67.舊山線 - 記憶鮮明

龍騰斷橋最早是舊山線路線之一,然而1935新竹台中大地震將其震垮,震央在銅鑼的關刀山,鄰近的三義衝擊性自然就大了,這精美紅磚橋斷的僅剩橋墩,921 ... 於 kudos12.wordpress.com -

#68.三義舊山線之憶‧勝興車站、魚藤坪斷橋 - 秘境探索研究社

經歷漫漫歲月奔馳,由於舊山線鐵路坡度陡峭、彎道曲折、隧道與橋樑皆已老舊,運輸效率逐漸低落,又有屯子腳地震斷層的憂慮,台鐵因此有鋪建「新山線」 ... 於 bimeci.pixnet.net -

#69.好久不見!舊山線:三義- 勝興- 泰安 - hy321250財經資料、旅遊

現在,新山線的三義到泰安新站間,火車可以很快地通過,縮短行車時間;不過也失去體驗火車慢速爬坡,和欣賞沿途漂亮的機會。 DSC05552. 還好,苗栗縣文化 ... 於 hardaway.com.tw -

#70.三義鄉舊山線區域發展的公共對話

苗栗縣三義鄉境內的台鐵舊山線(三義─勝興─泰安─后里段),於八十七年九月二十三日因新山線運作而停駛。地方社會及觀光客珍惜舊山線為地形地勢、鐵道工藝、與人民的 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#71.台灣鐵道舊山線遺跡- 勝興車站與龍騰斷橋 - Joshua 的呢喃...

位於苗栗三義一帶,有著曾經營運過的舊山線,因為營運路線更換(新山線)而荒廢過一陣子,狹義來說通常指得是三義到豐原間這一段路線。 於 joshwangtw.pixnet.net -

#72.舊山線新啟動,復駛算盤真能如意? | 台灣好生活電子報

隨著列車動力的提升與台鐵進行西部幹線全面雙軌化工程,在1998年新山線通車後,原山線鐵道便於同年9月23日停駛,從此被稱作舊山線。 於 www.taiwangoodlife.org -

#73.[2012 遊。三義] 勝興車站、龍騰斷橋懷舊鐵路舊山線

來到三義大部分的人都會來這幾個景點,逛木雕街、勝興車站、龍騰斷橋,勝興車站是舊山線的其中一站,目前已經停止使用,僅供作觀光用途。 於 chibli.pixnet.net -

#74.投22億預計2024年完工修復舊山線重振中部觀光

停駛22年之久的舊山線可望綻放嶄新風貌!台鐵局、台中市政府及苗栗縣政府正通力合作修復舊山線,未來舊山線全線多元運具復駛,除帶動三義至后里沿線 ... 於 www.chinatimes.com -

#75.發展后里觀光台鐵舊山線力拼復駛 - 臺灣導報

【記者陳榮昌大甲報導】台中后里舊山線鐵道貫串到苗栗,沿途山林自然景觀和豐富鐵道史蹟,相當具有文化多樣性,立法委員楊瓊瓔及台中市議員陳本添為發展后 ... 於 taiwanreports.com -

#76.舊山線_百度百科

廣義的舊山線泛指1998年9月24日「台中線雙軌工程」(以下簡稱「新山線」)完工後廢止的台中線(山線)舊線。自竹南至豐原皆為該項工程的改建範圍,不過多為截彎取直 ... 於 baike.baidu.hk -

#77.苗栗三義‧薪山線露營‧勝興車站‧舊山線蒸氣火車追風趣

薪山線露營區位在苗栗三義這各山城中!!很有希臘風的服務中心~ 來到這裡,要先來這邊報到唷!!營區上方橫跨著一條鐵道,這就是『舊山線』~目前已經停駛了,只有特殊節日 ... 於 ppzn.pixnet.net -

#78.舊山線鐵路及CK124蒸氣火車頭 - 新南極轉運站

舊山線 鐵路在1998年退役後,荒廢了近十個年頭2010年七月三義至泰安路段修復完工,並行駛三個月的觀光列車包括三義、勝興、泰安以及新設的龍騰站, ... 於 ice2006.pixnet.net -

#79.舊山線文化季懷舊觀光列車(勝興-泰安) - 記錄生活-紀錄一切

今天是第二次參加台鐵的郵輪式列車行程主要是因為舊山線復駛所以想來重遊舊地,這是我第二次前往勝興車站,經過了四年不知道當地風貌有無任何的改變, ... 於 recording.pixnet.net -

#80.中市~豐原區.舊山線鐵道-大甲溪鐵橋(后豐自行車道)

中市~豐原區.舊山線鐵道-大甲溪鐵橋(后豐自行車道) 台灣的鐵路發展肇始於清領時期劉銘傳治台後,將鐵路交通建設列為首要,清光緒二年(西元1827年), ... 於 jong1572.pixnet.net -

#81.三義.舊山線.勝興車站.龍騰斷橋 - Tony的自然人文旅記

昭和10年的大地震使這座橋難以修復,於是在原橋不遠處,另建一跨越魚藤坪溪的新橋。 新橋使用至民國八十七年(1998),新山線完成後,新橋亦被廢棄。於是兩條舊山線前後都 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#82.拚2025年復駛台鐵舊山線鐵馬先行 - 好房網News

舊山線 鐵道貫穿台中、苗栗,沿途有山林景觀和鐵道史蹟,為發展后里地區觀光,讓舊山線之美被全世界看到。立委楊瓊瓔及市議員陳本添等,1日邀集台鐵局 ... 於 news.housefun.com.tw -

#83.201024苗栗-舊山線七號隧道南口 - 我的生活我的世界

記得在七月份時,參加了舊山線鐵道自行車的活動,順便逛了舊山線從三號到六號的隧道. 藉由現場的導覽解說,我對舊山線的隧道群有個初步的認識. 於 jacklsy1973.pixnet.net -

#84.舊山線- 维基百科,自由的百科全书

舊山線 ,是由臺灣鐵路管理局所經營的傳統鐵路線。廣義而言,「臺中線(山線)雙軌工程」中,遭廢止的原有線路皆可稱為「舊山線」;不過在絕大多數語境係指較晚及最晚停 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#85.內社川鐵橋,苗栗-秘境台鐵舊山線打卡爆紅景點 - 旅咖543

內社川鐵橋,也稱鯉魚潭鐵橋,位於舊山線其中一座鐵橋,一般人大多引用舊山線的狹義定義:單指三義=豐原間遭廢止的路段。該路段為「新山線」完工後, ... 於 nyscoffee.com -

#86.苗栗旅遊|0難度龍騰斷橋自行車旅還能帶著媽媽一起來

帶著媽媽造訪「舊山線」,這段曾被稱為「台灣最美鐵路支線」的路線原為三義到豐原之間,經過兩次的強震後損毀已無法使用,舊山線也在新山線軌道興建後 ... 於 travelcom.com.tw -

#87.03-04 台鐵舊山線復駛不樂...

從苗栗三義到后里泰安,全長約18.75公里的台鐵舊山線,因新山線鐵道鋪設完成,於民國86年9月功成身退宣布行駛,惟因台鐵舊山線沿線風光明媚,沿途經過8處隧道、4座 ... 於 www.outdoor.com.tw -

#88.台中后里泰安鐵道文化園區(舊山線鐵道) - this is my life

日期:103.8.23 西部縱貫線舊山線於民國87年停駛在民國89年列為縣定古蹟停駛後留下許多鐵道景觀建築鐵橋因此規劃成為一個文化園區文化園區包括泰安舊 ... 於 saihan2.pixnet.net -

#89.鐵道復駛鐵馬先行台鐵舊山線力拼復駛 - 台灣好新聞

貫串苗栗、台中的舊山線鐵道,沿途有許多山林自然景觀和豐富鐵道史蹟, ... 在1998年因新山線雙軌化完成,台鐵營運路線切換後,舊山線就已停駛,然其 ... 於 www.taiwanhot.net -

#90.【台中后里】:舊山線泰安車站 沉寂的廢置車站 - 波比看世界

不過民國87年9月24日「臺中線雙軌工程」(簡稱「新山線」)完工後, 新車站便西移,肩負多年使命得舊車站,就此功成身退正式走入歷史。 於 anrine910070.pixnet.net -

#91.台鐵漫遊感受支線風情 - 新南向政策資訊平臺

因為新山線行駛而被取代的舊山線,1908年興建時,擁有著特殊的時代意義。蘇昭旭解釋,北起三義、南至豐原舊山線,是貫穿西部縱貫線的最後一哩路。 於 nspp.mofa.gov.tw -

#92.勝興車站、魚藤坪鐵橋,透過鐵道自行車一日暢遊! - 線上看

苗栗舊山線是以前環島鐵路一環,其中勝興車站更是海拔最高的車站,由於新山線通車,舊山線沿途車站也跟著停駛,不過鐵道及沿途美景被保留下來開發成為鐵道自行車。 於 hamivideo.hinet.net -

#93.舊山線與新山線-文化部國家文化記憶庫

臺灣縱貫鐵路於明治41(1908)年全線通車,1980年代因應列車業務擴展,開始雙軌化工程。三義至豐原間路段原本就是縱貫線險峻難行之最,穿過不少丘陵與河川, ... 於 memory.culture.tw -

#94.我們羨慕日本的觀光鐵道,卻忽略差點變腳踏車道的台灣舊山線

而舊山線也因為坡度關係,加上早期開鑿也是依山傍水,只有單線的設計,對於縱貫線的運輸能量造成嚴重的阻礙,所以後來開始有了截彎取直的新山線建造出來, ... 於 www.thenewslens.com -

#95.台灣舊山線孤寂車站與龍騰秘境|大紀元時報香港

台灣苗栗縣三義到后里的「舊山線鐵道」在1998年鐵路電氣化後,鐵道列車改道行駛新山線鐵路,從此舊山線鐵道再也沒有火車通行,「台灣鐵路最高點」海拔 ... 於 hk.epochtimes.com