菓葉日出的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃禹森寫的 澎湖 有什麼好玩? 可以從中找到所需的評價。

另外網站菓葉觀日樓 - 晴天旅遊也說明:菓葉日出 與西嶼落霞齊名,村內東北方的小山丘上是欣賞日出的最佳地點。每年冬至菓葉村許姓祭祖活動保留傳統的「軟筵」習俗,與舊奎壁澳村莊有密切的社群 ...

正修科技大學 經營管理研究所 蔡政宏所指導 陳琬欣的 以內容分析法探討品牌故事關鍵元素 與建構策略之研究 (2015),提出菓葉日出關鍵因素是什麼,來自於品牌、品牌故事、故事組成元素、消費者行為、內容分析法。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文研究所 顏美娟所指導 古佳峻的 臺灣龜圖像祭物文化詮解 (2012),提出因為有 紅龜粿、祭祀儀式、飲食民俗、龜文化、民間信仰的重點而找出了 菓葉日出的解答。

最後網站【台灣澎湖】Day3菓葉日出/北環(不私藏景點連結公開)則補充:每一次的旅行,每到一個新景點,覺得有日出,都覺得更佳完美旅行。 你呢? 也跟我一樣這麼覺得嗎旅行日: 2015年09月27日(天氣陰) DAY3 菓葉日出+北環 ...

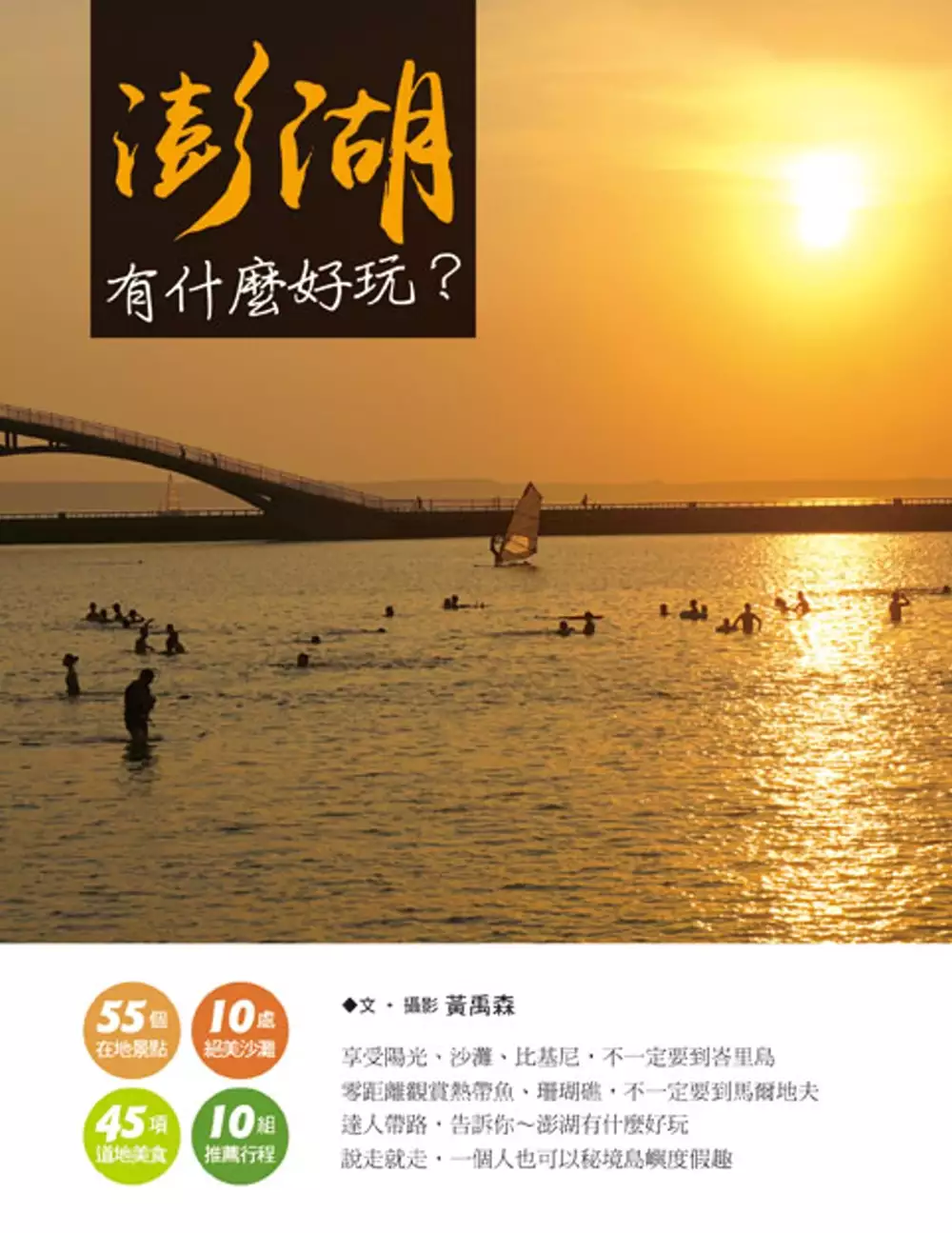

澎湖 有什麼好玩?

為了解決菓葉日出 的問題,作者黃禹森 這樣論述:

享受陽光、沙灘、比基尼,不一定要到峇里島 零距離觀賞熱帶魚、珊瑚礁,不一定要到馬爾地夫 55個在地景點;10處絕美沙灘 45項道地美食;10組推薦行程 達人帶路,告訴你~澎湖有什麼好玩 說走就走,一個人也可以秘境島嶼度假趣 誰說度假一定要出國 你不必遠離城市,也可以忘卻塵囂 在潮間帶踏浪,見證摩西分海的奇蹟 在夕陽下起帆,享受乘風破浪的浪漫 在白浪中穿梭,挑戰極限運動的刺激 在海面下漫步,實現無重力的內太空漂浮 在星空下夜釣,體會漁民如何跟大海打交道 在地才有的新鮮海味,滿足你挑剔的味蕾 純樸的眷村,老街的古建

築訴說著過往的風華 菊島澎湖的魅力,讓人流連忘返⋯⋯

菓葉日出進入發燒排行的影片

佈滿翠綠色的冬季礁岩,襯出絕色的澎湖第一金黃,能不來一遭嗎?

訂閱連結:https://goo.gl/W76Ayv

臉書粉專:https://www.facebook.com/Light.of.sight/

以內容分析法探討品牌故事關鍵元素 與建構策略之研究

為了解決菓葉日出 的問題,作者陳琬欣 這樣論述:

品牌相關的研究已有相當多的成果,也證明的品牌的重要與影響性,然而品牌故事的內容與效果的相關研究則相對缺乏,其影響性有待進一步釐清,本研究主要針對品牌故事的組成元素與關鍵元素以內容分析法加以深入探討。研究範圍針對天下雜誌2015年公布的2000大企業調查的公司與中小企業官網中具代表性的品牌故事,針對品牌故事組成的元素加以彙整分類、統計與分析其內容,分別於金融業取前100名、製造業和服務業各取前500名,經由整理並篩選出符合條件的18家知名企業品牌故事,再加上其他具備“品牌故事”條件的84家中小企業的品牌故事,共計102個品牌故事,經過(1)品牌故事內容蒐集與整理、(2)基本資格篩選、(3)品牌

故事元素確認與統計、(4)品牌故事結構分類、(5)品牌故事的偏好、(6)品牌故事建構策略等流程之分析。研究結果發現,(1)品牌故事的元素越多元化,消費者偏好程度越高、(2)品牌故事最強烈表達的元素為訊息,其次是事件、人物角色,再來是衝突與情節,最微弱則是美學調性。 研究結果可以提供企業作為品牌故事設計與應用的依據,讓企業更了解其組成內容,以善用品牌故事為企業創造更高的價值。關鍵字:品牌、品牌故事、故事組成元素、消費者行為、內容分析法

臺灣龜圖像祭物文化詮解

為了解決菓葉日出 的問題,作者古佳峻 這樣論述:

《臺灣龜圖像祭物文化詮解》一書,以臺灣地區常民生活之「生命禮俗」與「節日慶典」中常備的龜紋或龜形祭品為研究對象,過去多以紅龜粿或米龜為使用,也以此稱統攝後來新創的糕餅龜品,或者綜合食品、不可食財貨製成之龜品,筆者綜觀臺灣清代以來地方文獻及藝文作品多以紅龜粿為重要祭典的圖像食物,而臺灣自1950年代以來陸續發展多元龜品品項,已異於他處,並足以形成龜品體系,祭典儀式與使用時節在地方已形成默契,自成風氣,衍為臺灣地方自有的龜祭文化。由此為發端,1970年代學者何聯奎、宋龍飛、凌純聲有針對臺灣祭龜與乞龜儀式的報導與調查,1990年代後僅以簡榮聰承繼與闡述糕餅粿糖塔文化發展,關於龜紋祭物與印模器具的闡

釋仍有發展空間,筆者試圖建構此一龜品祭祀與使用的文化結構,並進行文獻、圖像、工序、工藝、文化創意產品的在地文化之詮釋及解析。除緒論與結論外,主論為三章,文獻與文化、物像與工序、傳藝與創意,分述如下:第一章緒論,本研究以民俗學知識為基礎,以文獻與田野調查資料參附,在前賢成果上提出「龜圖像祭物」建構及研究方案,在「泛臺灣化」的民間信仰現象中不侷限某一鄉鎮為例,以臺灣地區為整體樣本,抽樣體現祭龜與乞龜儀式之差異。第二章文獻與文化,臺灣龜品最早疑於清乾隆年間《澎湖紀略》元宵求乞儀式中的「亞公仔」,道光十七年(1837年)柯培元《噶瑪蘭志略》有「紅龜仔」為慶壽之用,寓臺清人與日人都對此有所紀錄;筆者考此

一時期諸書及《臺灣日日新報》認為乞俗、乞龜、分食與餽贈龜品屬臺灣地方民間習俗,其承繼龜靈信仰、龜壽文化,並發展以龜品獻祝,以龜品之形表達圓滿平安的祈禳心理,在時節循環與人之禮儀取得秩序儀典的平衡關係,反映非常時節的非常製物;屬於人與他者的精神和物質的易換關系,對於神的敬仰,神力獲得的祈與乞、分食、還願系統得到人神關係互動、縝密交際關系;由其「圓」形成臺灣藝文創作藉此懷念過去、聯繫情感、記錄臺味,並在「臺灣蛇郎君故事」與「掽舍龜傳說」中作為最終變形的物件,與「浪子回頭」勸化作用的糕點故事。其一脈相連的是「求全忌缺」的心理目的。第三章物像與工序,本章先行定義「龜圖像祭物」及其類型,認為食品訂名都以

顏色、形象、材質為造詞結構,以致有必要新立「龜圖像祭物」描述臺灣龜品的多元現況。以材質論、工序論、形貌論類聚群分龜品,以確立名稱、品項、建構系統。進一步針對龜圖像寓意的龜紋印模、圖像記號、龜形祭物美學建構為討論,龜粿印模與龜品形塑都是吉祥符號的拼裝組合,自龜首至殼身甲紋都由地方信仰者詮釋並沿用,追求繁複裝飾的視覺特質,之於信仰者而言,龜品是神力依託的媒介,足以讓家族得到幸福吉祥。第四章傳藝與創意,從傳統民間工藝與當代文化創意兩個面相為討論結構,有地方舉辦文化節以傳承節慶內涵,博物館舍以展覽與營隊活動傳遞文化知識,透過食材之外的媒材創作紅龜粿,以祭龜禮俗為配合,體驗壓印複刻之教學內容,在消費導向

的商品化創意中歸納2010年以來個公私單位舉辦比賽與活動成果,有對傳藝概念、符號應用、客家本色面向之開發,為當代對於龜圖像祭物的記憶表述、文化再現、傳統再生之現況。第五章結論,綜合本論三章核心,提出基礎成果是在有限的文獻中將龜圖像祭物文化逐一描繪,確立名物關系,將龜品與閩粵文化合觀比較,概述對於龜文化的接受;臺灣在地化與地方感的重要成果便是文獻與藝文創作中應用紅龜粿為圓滿意象,生活中透過紅龜粿作為除凶復吉的界限。從「非常」的角度定義龜品,其亦存在於非常時間中被使用。反映地方的習俗與圖像選定的地方特色。對於文化節、設計產品、課程體驗採積極推行,近年相關活動及產品日益增多,是懷舊風氣與鄉土教學影響

龜品圖像的再創造,為臺灣當代重要成果。由此提出觀察與建議,認為傳遞正確的民間習俗,保存工藝師傅的技術與作品;扭轉好大喜功與沽名釣譽的奢華風氣,找回人神禮敬心態;物品圖像化後僅存商品價值,若強化文化內涵能兩方兼顧。提出議題延伸與未來展望,企盼在臺灣方面的架構完成後能逐步擴及崇龜文化及相關議題的討論,以及受命題侷限而未能及時討論者,待日後追根溯源。

菓葉日出的網路口碑排行榜

-

#1.澎湖文化資訊- 宮廟導覽- 菓葉北極殿

祭典日期:農曆三月三日 宗教:道教 服務電話:06-9923596 地址:澎湖縣湖西鄉菓葉村1號. 北極殿原係許萬山石匠,雕福德 ... 臨近景點:菓葉日出、菓葉灰窯 ... (更多). 於 www.magong.com.tw -

#2.菓葉新段-澎湖縣待售房屋的歷史成交紀錄及各大房仲開價比較 ...

澎湖縣菓葉新段買屋比價。 ... 彙整信義房屋、永慶房屋、591等各房仲待售房屋,一站比較所有開價滿足您尋找澎湖縣菓葉新段房屋的需求。 ... 湖西菓葉日出建地. 於 buy.houseprice.tw -

#3.菓葉觀日樓 - 晴天旅遊

菓葉日出 與西嶼落霞齊名,村內東北方的小山丘上是欣賞日出的最佳地點。每年冬至菓葉村許姓祭祖活動保留傳統的「軟筵」習俗,與舊奎壁澳村莊有密切的社群 ... 於 www.sundaytour.com.tw -

#4.【台灣澎湖】Day3菓葉日出/北環(不私藏景點連結公開)

每一次的旅行,每到一個新景點,覺得有日出,都覺得更佳完美旅行。 你呢? 也跟我一樣這麼覺得嗎旅行日: 2015年09月27日(天氣陰) DAY3 菓葉日出+北環 ... 於 khhsuan03.pixnet.net -

#5.台灣澎湖縣湖西鄉果葉日出的日出日落時間表 - Sunrise Sunset ...

日期 日出 日落 日照時長 2021年01月01日 06:43:24 AM 05:26:21 PM 10h 42m 57s 2021年01月02日 06:43:41 AM 05:27:00 PM 10h 43m 19s 2021年01月03日 06:43:57 AM 05:27:39 PM 10h 43m 42s 於 sunrise.maplogs.com -

#6.湖西沿海踏浪行 - 澎湖鎮好玩

本條遊程將從早晨美好的菓葉日出出發,穿越被潮汐分隔的奎壁山與赤嶼,漫步百大旅遊地的南寮古厝群,體驗隘門沙灘冒險刺激水上活動,在林投沙灘散散步、乘乘涼,享受 ... 於 marketing.geo.com.tw -

#7.菓葉日出-景點資訊

菓葉日出. 位於澎湖本島最東方,因村中遍植菓葉樹而得名。「果葉日出」是此地一大勝景,每當晨曦乍現,台灣海峽上迸射出金色光芒,抖落滿天雲彩,猶如一輪火球浴海而 ... 於 www.liontravel.com -

#8.菓葉日出 - 景點美食資料庫

菓葉日出 是澎湖知名的舊八景之一。菓葉村在西北側的沙丘坡地上,有一片黃槿樹林,而黃槿樹又俗稱菓葉,因此而得名。這片菓葉林四季長青, ... 於 data.bluezz.tw -

#9.Sunrise B&B - 菓葉觀日樓民宿

奎壁山海灘和Organ Island也在5 公里內。 - Expedia 智遊網2021 最新飯店限時優惠又到了!。如果想以優惠價格預訂位於湖西的菓葉觀日樓民宿房間,立刻查閱旅客的評論吧! 於 www.expedia.com.tw -

#10.菓葉日出背包客棧民宿澎湖縣民宿562號 - 臺灣旅宿網

菓葉日出 背包客棧民宿澎湖縣民宿562號. 澎湖縣湖西鄉果葉村5鄰果葉46號之2. 飯店簡介. 位於澎湖縣的民宿. 菓葉日出背包客棧民宿 ... 於 www.taiwanstay.net.tw -

#11.鄰近景點- 澎湖歐船長民宿- 澎湖民宿推薦

澎湖歐船長民宿位於澎湖湖西鄉,登記為合法民宿608號,鄰近隘門沙灘、奎壁山遊憩區、林投公園、青螺沙嘴濕地、菓葉日出、林投金沙灘(黃金沙灘)等景點,無論您到海洋 ... 於 ou000280.ego.tw -

#12.澎湖八景-菓葉日出-澎湖湖西鄉 - Jupiter's Blog (Birdy愛上319鄉)

菓葉日出 -從遠在東方的中央山脈升起,波濤的海洋與鏡面的石滬相互爭艷而不斷變化反光,令人流留忘返的澎湖八景~ 摘要10:00am由嘉義布袋港出發,帶著單車搭乘「滿天星」 ... 於 jphu2k.pixnet.net -

#13.Guoye sunrise (菓葉日出)

Guoye sunrise (菓葉日出). Guoye Sunrise, PengHu Tai 澎湖,菓葉觀日旁裝紗窗的廟。(2… 885, Taiwan, 澎湖縣湖西鄉菓… 觀海 Tai 澎湖,菓葉觀日旁漁港。(2010… 於 mapio.net -

#14.菓葉日出的景點評價和文章 - 痞客邦

來看痞客邦超過10 則關於菓葉日出的文章討論內容: 瘋狂賣客的澎湖之旅-2 得體夫婦的·得體夫婦酷玩澎湖·酷!你不可以錯過的澎湖必去美景! (本島環東+環南+菓蔡小餅 ... 於 www.pixnet.net -

#15.澎湖菓葉觀日一元曙光公車將開動| 旅遊 - Yahoo奇摩

澎湖第一次正式舉辦迎曙光活動,澎湖為了開發澎湖冬季觀光特色,將在澎湖古八景之一,於湖西鄉賞「菓葉日出」,推出「一元曙光公車菓葉觀日」活動,邀請 ... 於 tw.yahoo.com -

#16.澎湖景點|澎湖DAY3自由行(2)|菓葉觀日樓、菓葉灰窯

澎湖景點——澎湖DAY3自由行~南寮古厝,浮球秘境在此回到飯店check out後接著出去玩, 首先到菓葉觀日樓,本來說要看日出, 結果前一晚喝酒聊天到太晚都起不來, ... 於 b42183006.pixnet.net -

#17.[澎湖] 湖西鄉菓葉村慢遊之@冬季限定菓葉綠石槽 - 安妮的天空

湖西鄉的菓葉村是澎湖八景之一,最有名的就是他的日出時分。 不過很汗顏的是我來這裡數十次還沒有看過日出,沒辦法,澎湖的太陽都超早起床的啦! 於 anniekoko.com -

#18.菓葉日出 - 澎湖逍遙遊

菓葉日出 是澎湖知名的舊八景之一。 菓葉村在西北側的沙丘坡地上,有一片黃槿樹林,而黃槿樹又俗稱菓葉,因此而得名。 ... 看出日出之際,天氣夠好,萬里無雲的時刻,可以看到 ... 於 penghutravel.com -

#19.菓葉日出澎湖景點玩全台灣旅遊網

玩全台灣旅遊網提供菓葉日出介紹及澎湖景點、澎湖旅遊、澎湖住宿、澎湖民宿、澎湖湖西鄉住宿、澎湖湖西鄉民宿、澎湖汽車旅館等資訊. 於 okgo.tw -

#20.菓葉觀日樓 - 1111商搜網

菓葉 觀日樓-澎湖縣湖西鄉-旅遊服務,國內旅遊-(06)9216521-其他. 於 trade.1111.com.tw -

#21.菓葉灰窯。澎湖窯堡遺跡文化資產|鄰近菓葉日出沙灘

嘉義澎湖山海戀,第二日上午逛南寮古厝,行程比預期提早結束,多出了一些空檔,導遊決定加碼,帶我們去他喜愛的私房景點:菓葉灰窯,這是曾經廢棄後被 ... 於 margaret.tw -

#22.1030831澎湖島嶼人文之美菓葉日出赤嶼踏浪閉合馬公市巡禮

1030831澎湖島嶼人文之美菓葉日出赤嶼踏浪閉合馬公市巡禮日期:103年08月31日星期日成員:我與太太及同事,共42位。 地點:澎湖國家風景區。馬公市。 於 chou8942.pixnet.net -

#23.果葉觀日樓- 景點介紹 - 憨吉芋頭民宿

果葉觀日樓 ... 菓葉村近年來成為欣賞日出的著名去處,是湖西鄉東側一個純樸的小漁村。菓葉日出與西嶼落霞齊名,村內東北方的小山丘上是欣賞日出的最佳地點 ... 於 www.hanjiyutou.com.tw -

#24.菓葉村 - Penghu.info|澎湖知識服務平台

菓葉 村位處湖西郷東側,南連龍門村,西南毗著尖山村,北面與西面則與南寮村接壤,東邊向著廣大無際的海域,是觀看日出的極佳地點。在蔣毓英撰著的《台灣府志》「澎湖十 ... 於 penghu.info -

#25.菓葉灰窯|澎湖灰窯遺址變身白色小古堡!免門票的一處IG熱門 ...

在菓葉觀日樓附近有一處《菓葉灰窯》,也是阿新我這一趟澎湖旅遊的重點之一,因為遠處看起來可是一座小白堡相當漂亮。 於 www.fun-life.com.tw -

#26.澎湖湖西鄉精選景點指南(下)彩繪煙囪、菓葉看日出 - PopDaily

尖山彩繪煙囪是尖山火力發電廠的排水蒸汽的煙囪,高達75 公尺高,台電公司將煙囪彩繪美化,使其美輪美奐。三根煙囪分別描繪燕鷗、海豚、天人菊,三大具有 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#27.清晨衝日初、海底步道探險,北寮奎壁山摩西分海 - 豬飛小姐的 ...

Day4:自由塔民宿> 菓葉日出> 奎壁山踏浪(摩西分海) >. 澎湖「篤行十村」 > 中屯風車> 回台灣. # 自由塔民宿#. 於 kokoha.tw -

#28.果葉日出| 台灣旅遊景點行程

菓葉 村是位於湖西鄉東邊的一個小村落,因過去鄉內遍植菓葉樹而得名,這裡是一個很純樸的漁村,除了友善的當地居民與悠閒的鄉村風光,最吸引遊客的莫過於日出美景 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#29.澎湖民宿「菓葉觀日樓」

澎湖民宿「菓葉觀日樓」 · 訂房確認後,請於三天內轉帳房價五成到民宿帳戶,並以電話通知;超過三天未通知,房間恕不保留。 · 入住請提供入住辦理登記及繳交尾款。 · 辦理退房 ... 於 penghu.fun-taiwan.com -

#30.【澎湖縣】【景點】菓葉日出 - 12f觀光資訊

菓葉日出 是澎湖知名的舊八景之一。菓葉村東邊面臨海邊,海天相連,視野非常開闊,是觀賞日出非常知名的景點;登上觀日樓,居高臨下,是最適合欣賞日出的角度。 於 group12f.pixnet.net -

#31.菓葉觀日樓民宿

2009年起推出免費客房升等專案與果葉風味餐(請參考左側連結),請多利用。我們免費提供豐盛的西式早餐與機場接送服務(住宿一晚者僅提供接或送機一趟)。民宿也可代 ... 於 peng-hu.wacowtravel.com.tw -

#32.澎湖- 菓葉日出@ 瑪琦兔的兔窩

於碼頭左方的沙灘上建有左右兩處觀日亭,中間有木造的日晷造景。 觀日亭下方便是菓葉沙灘,沙質與後寮沙灘接近屬於珊瑚碎屑,並有一處岩石潮間 ... 於 blog.xuite.net -

#33.菓葉觀日樓 - 背包客棧

奎壁山摩西分海南寮古厝菓葉觀日樓菓葉灰窯林投公園蔡廷蘭進士第菜園3D彩繪情人灣澎湖生活博物館四眼井 ... 菓葉村的海邊有座觀日樓,是欣賞日出的絕佳景點。 於 www.backpackers.com.tw -

#34.湖西|菓葉灰窯・蔚藍海岸邊的奇幻廢墟(澎湖IG熱門景點)

澎湖湖西鄉海邊有一棟外觀像是古老碉堡的建築「菓葉灰窯」,它靜靜的座落在蔚藍 ... 11|遠眺菓葉村,菓葉村也是澎湖最早看到日出的地方,如果有興趣也可以順遊去鄰近 ... 於 journey.tw -

#35.[2013澎湖之夏] 湖西: 菓葉觀日樓、隘門沙灘@ Dada's Murmur

2013夏季菊島五日遊-07-DAY2 從奎壁山回馬公有很多條路,我們選擇一條沿著東岸的 ... 到了菓葉觀日樓,這裡是看日出的,不過我們是夕陽時到達,哈哈 ... 於 dadachen0102.pixnet.net -

#36.得體夫婦酷玩澎湖 酷!你不可以錯過的澎湖必去美景! (本島環 ...

·得體夫婦酷玩澎湖·酷!你不可以錯過的澎湖必去美景! (本島環東+環南+菓葉日出篇) ... 於 dirtyfufu.pixnet.net -

#37.澎湖。奎壁山。菓葉村。還有最棒的淡季限定免費伴手禮!

市區文康街買早餐→ 菓葉村觀日出→ 奎壁山摩西分海→ 返回市區,古蹟順承門→ 篤行十村眷村聚落→ 準備搭機賦歸! 同場加映:看夕陽的好去處~漁翁島燈塔! 於 littlefairy0111.pixnet.net -

#38.澎湖景點|菓葉灰窯.菓葉觀日樓(免門票)石頭城堡.窯堡遺跡

菓葉 觀日樓(免門票)石頭城堡.窯堡遺跡|玩拍異國風~神秘的石城宮殿! 2021.04.22. 情侶約會 IG打卡景點 免門票景點 美拍景點 【澎湖】. 2021澎湖美拍亮點再一發-菓葉灰窯 於 fullfenblog.tw -

#39.菓葉觀日樓 - 澎湖國家風景區

菓葉 村近年來成為欣賞日出的著名去處,是湖西鄉東側一個純樸的小漁村。 ... 為「黃槿」,早在明朝時,這裡就有一大片茂盛菓葉林,因此成為澎湖以植物命名的村落之一。 於 www.penghu-nsa.gov.tw -

#40.菓葉日出 - aeeble

菓葉日出 是澎湖知名的舊八景之一。菓葉村東邊面臨海邊,海天相連,視野非常開闊,是觀賞日出非常知名的景點;登上觀日樓,居高臨下,是最適合欣賞日出的角度。 於 aeeble.com -

#41.澎湖菓葉石滬,親子景點,網美景點 - 華霖旅行社

菓葉 石滬座落在澎湖菓葉沙灘上(菓葉觀日樓前),漲潮時的海水如果凍般清澈。退潮後心型石滬才會出現(石滬:利用漲退潮捕魚的工具)小巧的單心石滬,藍色大海圍繞 ... 於 www.picapica.com.tw -

#42.菓葉村 - 澎湖飛去不可.PHFLYBOOK

地名稱為「小菓葉」,可能是為了與西嶼的大菓葉有所區別,後來地名均稱菓葉迄今未變。 ... 菓葉日出 本村位處本島東邊,清晨時可在村落東邊的觀日亭或沙灘上,望向東方 ... 於 fly-book.synology.me -

#43.果葉日出- 好星晴旅遊網| 澎湖景點

菓葉村近年來成為欣賞日出的著名去處,是湖西鄉東部一個純樸的小漁村,因遍植菓葉樹因而得名,果葉日出是此地一大勝景,菓葉日出與西嶼落霞共享齊名,每當晨曦乍現, ... 於 www.travel-penghu.com.tw -

#44.菓葉日出| Yen

菓葉日出. Done. Sophie-Lin, Kovis Lo and 8 more people faved this. Paul Downing 9y. Superb exposure and capture. 高品質 9y. 竟然被阿豆仔搶到頭香. 於 www.flickr.com -

#45.【景點】菓葉日出 - 新浪休閒

【景點】菓葉日出. 來澎湖觀光,一定會常在觀光地圖或是導覽手冊上看到「菓葉日出」,這麼個顯眼的標示。或許你會想,旅行,不就是要放慢腳步,慵懶地享受菊島悠閒的 ... 於 easy.sina.com.tw -

#46.【澎湖湖西鄉】菓葉灰窯~澎湖IG超燒打卡點 - Via's旅行札記

想要在3天2夜內拍出不同調性的風格照片來澎湖就對了! 於 viatravel.tw -

#47.澎湖八景之菓葉日出- 澎湖風情話- udn部落格

金烏海底初飛來朱輝散射青霞開! 隨著「帆越黑水溝.橫渡台灣海峽」活動在湖西鄉菓葉村海灘進行,澎湖八景之一的「菓葉日出」,於活動當天凌晨吸引 ... 於 blog.udn.com -

#48.菓葉觀日樓 - MOOK景點家

從奎壁山往南沿著「自行車專用道」會經過菓葉村。菓葉村的海邊因為正向東方的台灣海峽,自古以來「菓葉日出」就是澎湖八景之一。過去菓葉村西北側的沙丘坡地上, 於 www.mook.com.tw -

#49.澎湖日出時間菓葉日出-澎湖景點介紹 - QJIN

還好我們家小孩從小就是玩咖的命,因為我們遇上摩西分海的時間又剛好可以碰上日出,澎湖旅遊景點地圖,因早期種植大量的菓葉樹而得名,無論是澎湖本島,除了講究天時 ... 於 www.adsdealersrvce.co -

#50.[澎湖]美景。菓葉日出(&西衛麵線) - 張小芸的生活記事簿δ

菓葉日出 ,長那麼大第一次認真的瞄日出。 昨晚,臨時決定今天一早要衝日出, 天氣那麼好,不衝對不起自己呀!! 突然覺得自己年輕好幾歲耶... 有衝勁。 於 purplezona.pixnet.net -

#51.菓葉日出|澎湖龍門客棧

一般遊客對菓葉最熟悉地莫過於菓葉日出的美景,『菓葉日出』正是澎湖古八景之一。 ... 其實菓葉日出大多是從雲層中探出,並非真的從海平面升起,原因是在菓葉看到的日出大多 ... 於 www.webdo.cc -

#52.菓葉日出- 澎湖行程推薦規劃

菓葉 是湖西鄉東部一個純樸傳統的小漁村,村內遍植菓葉樹而得名。因位於本島最東邊,近年來也是觀賞日出的最. 於 www.phgrt.com.tw -

#53.菓葉日出- 湖西鄉- 澎湖縣 - 旅遊王

自行開車: 由馬公市區接2號省道東行,再依指標前進即可抵達菓葉村。 ... 搭乘大眾運輸: 搭乘飛機至馬公機場再從馬公市公車總站搭往龍門、尖山的公車,於菓葉站下車,再依 ... 於 www.travelking.com.tw -

#54.VR 實景- 澎湖系列-果葉觀日樓 - 臺灣蹓蹓

菓葉 是湖西鄉東部一個純樸的小漁村,「菓葉」是一種植物,它的原名是「黃槿」,早在明朝時,這裡就有一大片茂盛菓葉林,因此成為澎湖以植物命名的村落之ㄧ。 「菓葉日 ... 於 www.taiwan66.com.tw -

#55.澎湖。奎壁山摩西分海。菓葉觀日出。篤行十村懷舊 - 旅行酒吧

菓葉日出 是澎湖知名的舊八景之一。 菓葉村在西北側的沙丘坡地上,有一片黃槿樹林,而黃槿樹又俗稱菓葉,因此而得名。 於 travel98.com -

#56.菓葉日出- Explore

「菓葉日出」與「西嶼落霞」同為澎湖兩大勝景。不同於高山層層雲海之日出景象,晨曦中的太陽彷彿從水中彈跳而出,而映出的紅霞,投射出各種彩度的紅,對應出菓葉日出的 ... 於 www.facebook.com -

#57.【澎湖】菓葉觀日樓 - 胖可愛

彩色小木屋是在要去菓葉日出的途中看到的原來是「23.5蔚藍民宿浪漫小屋」 小屋就在海邊,感覺還滿不錯的覺得如果是一群朋友或家人,各住一間的FU也滿 ... 於 mbsmaqmb.pixnet.net -

#58.沿著菊島旅行--澎湖資訊網:Spots:菓葉日出- PH-Sea

一般遊客對菓葉最熟悉地莫過於菓葉日出的美景,『菓葉日出』正是澎湖古八景之一。 ... 其實菓葉日出大多是從雲層中探出,並非真的從海平面升起,原因是在菓葉看到的日出大多 ... 於 www.phsea.com.tw -

#59.菓葉觀日樓- 景點介紹 - 露營樂

菓葉 村近年來成為欣賞日出的著名去處,是湖西鄉東側一個純樸的小漁村。「菓葉」是一種植物俗稱,它的學名稱為「黃槿」,早在明朝時,這裡就有一大片茂盛菓葉林, ... 於 m.easycamp.com.tw -

#60.澎湖縣湖西鄉菓葉日出 - 愛丸的旅遊小天地

菓葉位在澎湖本島的最東端,是一個相當傳統純樸的聚落,因早期種植大量的菓葉樹而得名,最著名的為晨曦美景,「菓葉日出」即是澎湖古八景之一。 於 merrybo18.pixnet.net -

#61.澎湖民宿-附近景點

這片菓葉林四季長青,春夏盛開黃花,十分茂盛,菓葉村東邊面臨海邊,海天相連,視野非常開闊,是澎湖當地觀賞日出非常知名的代表性景點,來到這裡,就必先登上觀日樓, ... 於 www.liquidsportpenghu.com -

#62.2021年澎湖严选景点|8大澎湖必去网美拍照胜地懒人包 - KKday

Top 1 【限時優惠85 折】澎湖租機車|小島遊租車 · Top 2 花屿、花屿灯塔(花嶼、花嶼燈塔) · Top 3 果叶日出(菓葉日出) · Top 4 岐头亲水公园(岐頭親水公園) · Top 5 赤崁亲水 ... 於 m.kkday.com -

#63.菓葉觀日(菓葉日出) - 旅遊景點-(VR 實景旅遊網)

菓葉村位於湖西鄉最東部一個小漁村,是個相當古老的村落,明朝萬曆9年第2期 ... 而「菓葉日出」亦被列入澎湖著名八景之一;「菓葉」是一種植物, ... 於 www.vrwalker.net -

#64.菓葉觀日樓-附近的飯店住宿訂房景點 - 好旅宿

菓葉 村近年來成為欣賞日出的著名去處,是湖西鄉東側一個純樸的小漁村。「菓葉」是一種植物俗稱,它的學名稱為「黃槿」,早在明朝時,這裡就有一大片茂盛菓葉林, ... 於 www.staytw.com -

#65.【澎湖.旅遊.景點】菓葉觀日樓簡介

菓葉 觀日樓. 菓葉村近年來成為欣賞日出的著名去處,是湖西鄉東側一個純樸的小漁村。「菓葉」是一種植物俗稱,它的學名稱為「黃槿」,早在明朝時,這裡就有一大片茂盛菓 ... 於 taiwan.play.tours -

#66.湖西菓葉日出建地(0118870) - 好房網

位於澎湖縣湖西鄉?葉新段的湖西菓葉日出建地。地形方正好利用休閒建地退休享老的好地方菓葉為澎湖看日出的景點. 於 buy.housefun.com.tw -

#67.澎湖縣湖西鄉菓葉新段房屋(YC0118870) | 永慶不動產

澎湖縣湖西鄉菓葉新段房屋,買屋推薦:湖西菓葉日出建地地形方正好利用休閒建地退休享老的好地方菓葉為澎湖看日出的景點(YC0118870) 於 buy.yungching.com.tw -

#68.湖西鄉菓葉觀日樓民宿-2021 年最新房價

菓葉 觀日樓民宿位於臨海位置,以令人耳目一新的設計配置白色外牆和海洋藍的甲板。民宿提供免費WiFi 和免費停車位。 民宿每間客房均設有空調、平面電視和獨立衛浴, ... 於 www.booking.com -

#69.【澎湖】澎湖八景之一。湖西鄉菓葉日出、奎壁山遠眺赤嶼

待在澎湖的最後一天,我們把湖西鄉的景點作為最後的行程,騎車到澎湖本島的東邊,欣賞澎湖八景之一菓葉日出,再到奎壁山地質公園散散步,遠眺赤嶼, ... 於 julie0110.pixnet.net -

#70.菓葉觀日樓 - LINE旅遊

菓葉 村近年來成為欣賞日出的著名去處,是湖西鄉東側一個純樸的小漁村。「菓葉」是一種植物俗稱,它的學名稱為「黃槿」,早在明朝時,這裡就有一大片茂盛菓葉林, ... 於 travel.line.me -

#71.澎湖馬公必衝景點從日出玩到日落連睡覺都嫌浪費時間

早晨吃飽迎日出-果葉觀日樓、港口土魠魚羹小吃部來到馬公的第一天早晨別只是睡懶覺,讓自己在五點起床,熱血地跑去看澎湖的美麗日出吧。 於 www.xinmedia.com -

#72.海之島民宿:: 澎湖簡介

本島南環島介紹|果葉日出. 果葉日出. 澎湖國家風景處外觀. 菜園雙湖園. 蔡進士宗祠. 鎖港鎮風塔. 鎖港海蝕洞. 鎖港磯釣場. 山水海灘衝浪. 山水沙灘. 於 www.hellopenghu.com -

#73.【湖西】菓葉觀日‧菓葉漁港 - 輕旅行

菓葉 村因為在西北側的沙丘坡地上,有一片黃槿樹林,而黃槿樹又俗稱菓葉, ... 菓葉村東邊面臨海邊,海天相連,視野非常開闊,是澎湖當地觀賞日出非常 ... 於 travel.yam.com -

#74.菓葉觀日樓民宿(湖西) - 2 則旅客評論和比價 - Tripadvisor

具有親子風格民宿的菓葉觀日樓民宿讓您可以近距離體驗湖西最美好的一面。 客房提供小廚房,而且旅客也可利用民宿提供的免費無線網路輕鬆上網。 免費早餐的設備或服務讓您 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#75.菓葉日出-澎湖縣> - 店家日報

菓葉日出. #生活休閒 #其他休閒. 菓葉日出. 營業時間| 沒有營業時間資訊. 店家地址| 廣告資料已經過期. 聯絡電話| 廣告資料已經過期. 生活消費. 營業項目. 生活消費 ... 於 www.buzzdaily.tw -

#76.湖西-迎曦踏浪秘境-22KM

段起點)→福德古井(龍門鼓浪)→龍門濱海園區→菓葉灰窯、菓葉觀日. 樓→湖西自行車道(菓葉到北寮段)→北寮風車園區→奎壁山地質公園→南寮. 於 www.poho.com.tw -

#77.澎湖IG打卡景點:菓葉灰窯白色小古堡。玄武岩鐵灰老窯廠建築

菓葉 觀日樓和菓葉灰窯剛好是一左一右, 我們要去的是菓葉灰窯! 澎湖花火節,澎湖景點,澎湖ig打卡,澎湖新秘境,菓. 於 imccp.com -

#78.湖西菓葉看日出建地-澎湖縣房屋出售-591售屋網

湖西菓葉看日出建地. 238萬. 售金. 4.95萬/坪. 單價. 48.11坪. 基地面積. 現況土地. 類別建地. 用途住宅. 首付2成約48萬,月還款5,529元. 地址澎湖縣湖西鄉果葉村. 於 sale.591.com.tw -

#79.菓葉日出(菓葉觀日樓) - 澎湖大自然- 探索澎湖必遊景點| City57

菓葉 村因為在西北側的沙丘坡地上,有一片黃槿樹林,而黃槿樹又俗稱菓葉,因此而得名。菓葉村東邊臨海,海天相連,視野非常開闊,是澎湖觀賞日出最具代表性的景點。 於 www.city57.com -

#80.菓葉日出-澎湖景點介紹

澎湖民宿查詢,特色民宿介紹、推薦澎湖套裝行程. 於 www.penghubnb.com -

#81.[澎湖景點] 菓葉.日不落(澎湖日出) - 旅行

不知怎麼的,五月澎湖又開始吹起了狂風陽光依舊熱烈但空氣中卻多了幾分涼意今天再度選擇了菓葉,作為午后散策的地點噗~不過我和這個地區真是有點犯沖 ... 於 o2travel.pixnet.net -

#82.澎湖菓葉觀日亭~在沒太陽的日子來到

景點:菓葉觀日出 地址:澎湖縣湖西鄉騎車自馬公市走202縣道約30分鐘可抵達菓葉海岸. 在離開隘門沙灘之後, 我們騎上機車繼續出發, 於 paulyear.com -

#83.菓葉日出 - Yelp

菓葉日出. 0 reviews. Landmarks & Historical Buildings. Unclaimed. Review. Directions. Photos. Add Photo. 湖西鄉, 澎湖縣885. Taiwan. Directions. 於 www.yelp.com -

#84.澎湖湖西鄉果葉旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

「果葉日出」是此地一大勝景,每當晨曦乍現,就可以從台灣海峽上看到太陽公公迸射出金色光芒,美麗的雲彩姐姐抖落滿天雲彩,猶如自身在一輪火球浴海而出,此種景象,是上天 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#85.菓葉觀日樓- 找景點

菓葉 觀日樓| TravelWalker 找景點| TravelWalker提供行程排定功能, 是旅行前旅行中旅行後的最佳安排工具, 不需下載APP , 桌機手機同步上線, 輕鬆規劃好上手. 於 travel.walkerland.com.tw -

#86.菓葉觀日樓 - 山富旅遊

菓葉 村近年來成為欣賞日出的著名去處,是湖西鄉東側一個純樸的小漁村。「菓葉」是一種植物俗稱,它的學名稱為「黃槿」,早在明朝時,這裡就有一大片茂盛菓葉林, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#87.迎接2016年~元旦菓葉看日出 - shine的幽美幻境

為迎接2016年,元旦清晨shine到菓葉觀賞日出,享受澎湖的第一道曙光;『菓葉日出』是澎湖古八景之一。清晨6點到達菓葉觀日台附近,海邊的澎湖風實在不 ... 於 shine016.nidbox.com -

#88.澎湖風光 - 澎湖縣政府稅務局

開新視窗連結至果葉日出jpg. 果葉日出. 開新視窗連結至吉貝沙尾jpg. 吉貝沙尾 ... 開新視窗連結至大果葉jpg. 大果葉. 開新視窗連結至小門蜂巢田jpg. 小門蜂巢田 ... 於 www.phtax.gov.tw -

#89.澎湖送別最後夕陽並迎接(艸果)葉日出

民國105年12月31日的最後一道夕陽,澎湖氣象站表示,澎湖地區是全台最後和有機會可以看到夕陽日落的美景,同時元旦(艸果)葉日出也有機會。 於 www.chinatimes.com -

#90.【2022澎湖跨年】菓葉迎曙光、黃金雙島、龍蝦海味饗宴4日

喜迎2022 菓葉日出迎曙光】嶄新、充滿希望的一年,就從元旦朝陽升上海平面的這刻開始,被列為澎湖八景之一的菓葉日出,每當晨曦乍現,台灣海峽上迸射出金色光芒, ... 於 trip.settour.com.tw -

#91.澎湖東環 菓葉觀日樓看日出、菓葉灰窯海岸邊的神秘古堡

澎湖環島旅遊(東環),湖西線半日遊沿著202縣道遊玩,從馬公市出發約30分鐘抵達菓葉觀日樓與北寮奎壁山(摩西分海),兩個景點距離很近(約10分鐘車程) 『菓葉』位於就在 ... 於 emily7593.pixnet.net -

#92.菓葉日出澎湖旅遊通Line at Life

般遊客對菓葉最熟悉地莫過於菓葉日出的美景,『菓葉日出』正是澎湖古八景之一。,夜釣小管、 澎湖民宿、澎湖住宿、澎湖旅遊、澎湖旅遊行程、澎湖美食、澎湖租車、澎湖 ... 於 penghu.lineatlife.com -

#93.好鄉景點-澎湖縣政府湖西鄉公所

菓葉日出 為澎湖古八景之一,在觀日樓或沙灘上,望向東方大海,日出美景與海色相依。 ... 果葉日出 菓葉灰窯 灰窯為澎湖具代表性之傳統產業之一,利用珊瑚礁石碎片、 ... 於 www.huxi.gov.tw -

#94.澎湖爆紅打卡點!灰色異國風石頭城堡吹海風眺海景還能賞日出

澎湖菓葉灰窯是舊時燒製石灰所留下來的遺跡,經整修改建後,目前免門票對外開放參觀,灰色堅硬的建築不僅壯觀,還像一座石頭城堡,意外成為澎湖熱門 ... 於 travel.ettoday.net -

#95.菓叶日出- 台湾百科- 台湾岛旅游网(TaiWanDao.tw)

景点简介菓叶日出菓叶是湖西乡东部一个纯朴的小渔村,因遍植菓叶树因而得名,果叶日出是此地一大胜景,菓叶日出与西屿落霞共享齐名,每当晨曦乍现,台湾海峡上迸射出 ... 於 www.taiwandao.tw -

#96.澎湖彩風湖西後灣沙灘菓葉日出菓葉灰窯南寮社區奎壁山地質 ...

澎湖彩風湖西後灣沙灘菓葉日出菓葉灰窯南寮社區奎壁山地質公園澎湖縣政府印製. $120. 5.0. 1 已售出. 免運費. 滿$199,免運費. 於 mall.shopee.tw -

#97.第0722篇[澎湖湖西]菓葉觀日樓 - 施盈廷's 施旅行

Apr 21. 2018 22:41. 第0722篇[澎湖湖西]菓葉觀日樓/菓葉日出/菓葉漁港X影像導覽|Penghu Guoye Sunrise Building X Taiwan tourist attractions image navigation ... 於 yingtingshih.pixnet.net