藏月弓道場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭晃二寫的 走進弓道的世界(二版) 和鄭晃二的 走進弓道的世界都 可以從中找到所需的評價。

另外網站弓道- 維基百科,自由的百科全書也說明:弓道(日語:弓道/きゅうどう Kyūdō )是日本一種利用和弓與箭,通過射中箭靶( ... 台灣最主要是臺灣弓道協會(國際弓道聯盟的會員之一)組織與管理的藏月弓道場,這 ...

這兩本書分別來自五南 和五南所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出藏月弓道場關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文一貫道崇德學院 一貫道研究所 洪淑芬所指導 顏金漢的 一貫道「普渡收圓」之研究 (2021),提出因為有 一貫道、普渡收圓、本體觀宇宙觀、道統三期觀、心性修持觀、三曹普渡、儒家應運、大同世界的重點而找出了 藏月弓道場的解答。

最後網站臺灣弓道協會藏月弓道場- Taipei - FindGlocal則補充:由臺灣弓道協會(Taiwan Kyudo Association)於2016年1月份起,與眾多弓友齊心協力,共同打造的首座官方弓道場。 願大家在此地都能持弓(如彎月)勤練,如君子藏器(弓) ...

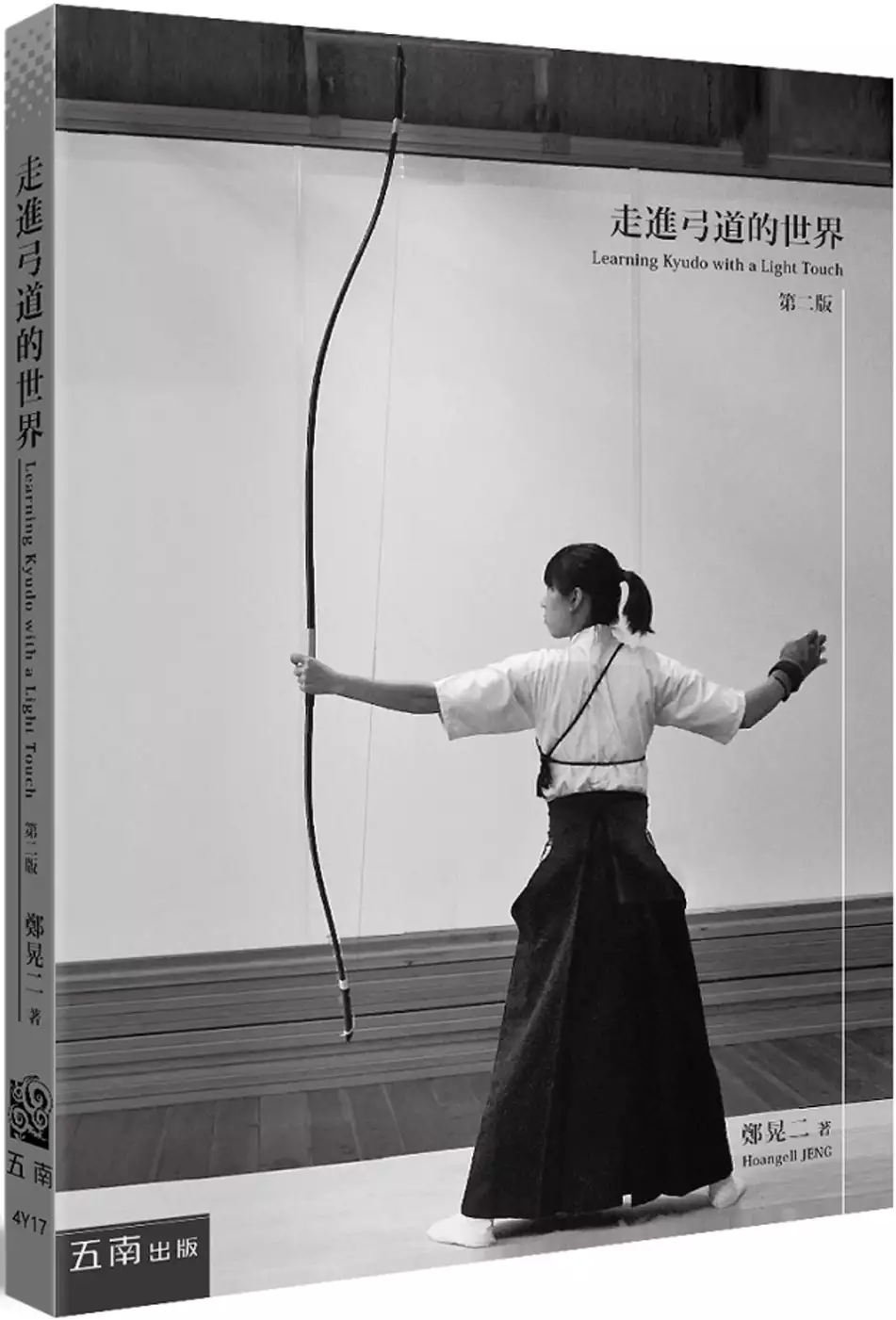

走進弓道的世界(二版)

為了解決藏月弓道場 的問題,作者鄭晃二 這樣論述:

弓道對臺灣人來說是陌生的,到底是像射箭一樣的運動,還是像劍道一樣的武術?是不是像茶道一樣,碗中的茶不是茶,靶上的箭也不是箭?這本書,提供想要認識弓道者一個途徑。 對於學弓道的人來說,除了指導者的講述,需要有教材自修。教本的圖示都是正確模範,但是到底要如何做到正確呢?發現問題的時候如何修正?比如說,如何用身體把弓張開,如何讓下盤穩定,如何矯正身體歪斜,箭亂飛到底哪裡出錯等等。面對這些常常困擾著初學者的問題,要如何修正?這本書就是定位在提供初學者有效的學習方法,它是教學者與自學者用的參考書。

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決藏月弓道場 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

走進弓道的世界

為了解決藏月弓道場 的問題,作者鄭晃二 這樣論述:

弓道對臺灣人來說是陌生的,到底是像射箭一樣的運動,還是像劍道一樣的武術?是不是像茶道一樣,碗中的茶不是茶,靶上的箭也不是箭?這本書,提供想要認識弓道者一個途徑。 對於學弓道的人來說,除了指導者的講述,需要有教材自修。教本的圖示都是正確模範,但是到底要如何做到正確呢?發現問題的時候如何修正?比如說,如何用身體把弓張開,如何讓下盤穩定?如何矯正身體歪斜,箭亂飛到底哪裡出錯等等。面對這些常常困擾的初學者的問題,要如何修正?這本書就是定位在提供初學者有效的學習方法,它是教學者與自學者用的參考書。 作者簡介 鄭晃二(Dr. Hoangell JENG) 臺灣臺南人,2013年起

擔任淡大弓道社指導老師。2016年臺灣弓道協會理事長任內建置藏月弓道場,開辦弓道教室課程。2017年起約集冷氣團團練。2019年亞洲大洋洲弓道交流射會競技部共同召集人。日常在大學教授建築學。e-mail: [email protected] 前言 2 第1 講 準備 9 1 射箭小故事 10 2 現代的弓道 15 3 服裝穿整齊 19 4 弓具選最愛 23 5 危險早預防 32 第2 講 身體 37 穿得美美,走得慢慢 37 1 骨頭與肉 38 2 基本姿勢 42 3 基本動作 44 4 呼吸之間 51 第3 講 射法 55 老師在說,我有在聽 55 1 足踏 56 2

胴造 59 3 弓構 60 4 打起 64 5 引分 67 6 會 73 7 離 77 8 殘心 80 第4 講 練習 85 一個人的弓道,很寂寞 85 1 卷藁前練習 86 2 的前練習 90 3 審查流程 96 4 競技與流程 109 第5 講 求解 121 我的手,不是我的手 121 1 箭一直掉搞不定 122 2 手套喀喀心頭冷 126 3 身體不正人很正 130 4 左右開弓不平均 135 5 單手抓弓很不穩 139 6 早早離去不能等 142 7 打手打臉我能忍 145 8 緊緊握住轉不動 148 9 箭射出去手破洞 153 10 射好離手帥過頭 156 第6 講 復始

161 1 場地設備 162 2 個人用品 167 序 弓道對臺灣人來說是陌生的,到底是像射箭一樣的運動,還是像劍道一樣的武術?是不是像茶道一樣,碗中的茶不是茶,靶上的箭也不是箭?這本書,提供認識弓道的一個途徑。 現代弓道的主要論述與實技的基礎,是全日本弓道連盟制定的「弓道教本」,目前沒有中譯本。書店找得到弓道的書是Eugen Herrigel 寫的《箭術與禪心》(Zen in The Art of Archery),至今仍為外界一窺弓道家修煉的世界之經典。 對於學弓道的人來說,除了指導者的講述,需要有教材自修。教本的圖示都是正確示範,但是,到底要如何做到正確呢?發

現問題的時候,如何修正?比如說,如何用身體把弓張開,如何讓下盤穩定,如何矯正身體歪斜,箭亂飛到底哪裡出錯等等。面對這些常常困擾初學者的問題,要如何修正? 這本書就是定位在提供初學者有效的學習方法,它是教學者與自學者用的參考書。對於教師來說,教學首先需要有規劃,上課需要備課,這跟開車前需要檢查油箱,上路前需要繫安全帶一樣重要。弓道的華語資訊屈指可數,雖然在網路上有一些,但大多是個人心得或是零星的翻譯。學習弓道後,常開始思考如何更有效的學習。我擔任學校弓道社團的指導老師,以及弓道教室講師,如何教以及如何學的知識,對於日文苦手的人來說,是大熱天的涼水,那怕只有一小杯也是甘露。 201

5年在協會當義工的時候,大家在臺北市南港闢建了臺灣第一座標準長度的弓道場,也開始招生開課。每週開設六個班,第一年統計課程報名人次有806人,新加入課程學員共有200人。藏月弓道場已有良好的場地以及工具,適當的教材、教案、教法,以及講師等成為教學品質的關鍵因素。 因為這種需求,過去幾年參加全日本弓道連盟舉辦的弓道講習時,總是特別關注講師的指導方法。同樣是依照「弓道教本」第一冊所標示的目標,不同弓道老師有自己的指導方法,走不同的路徑還是可以帶領大家走到相同的目的地,縱使有小異也是大同。 本書的內容以弓道教本為基礎,加上歷次弓道講習會老師指導內容的衍伸研究,書中各項方法皆在弓道教室、

學校社團、團練使用與修正。每個人的骨骼比例與身體狀況都不同,本書圖示的肢體動作僅供參考。建議根據既定的原理與要求,依照個人的情況做修正,找到最適合自己身體運作的方式。 本書技術說明的部分使用「指導者」一詞,泛指修煉弓道的路上遇到的前行者,有緣同行,互相陪伴。相關指導的說明,除了課程以外,以自修與互相切磋的用途為主,射手上場練習有自己設定的功課;就算沒有既定功課,放空也是一種自在。如果不了解別人的學習歷程與練習的心情,也沒有對方的同意,安靜觀看就好。 本書共分成六章,第一章介紹弓道的淵源以及心理、身體、器材等方面的準備。第二章是用來駕馭弓與箭的身體、姿勢以及基本動作的介紹。第三章

為持弓、舉弓、張弓行射的流程。第四章是練習的型態與種類的介紹,第五章是針對初學者常見的問題提出對策,第六章說明練習後的場地設備與用品保養重點。 第一講 準備 弓道是身體的運動,也是內心的修煉。如果只是要射箭中靶,有很多其他運動的選擇。「道」是路徑的意思,經過這個路徑來接近要尋找的事情。弓只是媒介,就像茶道的茶,劍道的劍一樣;茶道不是為了喝茶,劍道也不是要打人,茶與竹刀,都只是修煉的道路上借來的物品,再退一步說,使用這些物品的身體也是媒介之一,「心」才是修煉的重點。 弓道,像是透過弓的練習,走一條流水鳥鳴的林間小徑,通過這條道路,尋找內心的祕境。 1. 射箭小故事 人類使用弓已經有好幾萬年的歷

史,考古學者在洞穴裡發現的壁畫已有使用射箭狩獵的圖案,幾千年來的戰爭記錄,繪畫、浮雕、陶罐的圖案,弓都占了重要的位置。 在冷兵器時代,弓是殺傷力強大的武器,兩人持刀棍近身相搏,你死不一定我活,如果手上有一把好弓,鹿死誰手還不一定呢。人力吃緊的時候,主將可以依照每個人的體能身材調配,瘦弱者站在後排操弓,高壯者擋在前面持刀,發揮最大的戰鬥力。 「射」這個字,本身是個象型字,甲骨文只是刻畫張弓搭箭的型貌,商金文的弓顯然改良過,型貌比較緊繃;到了西周多畫了一隻右手搭箭;楚國金文強調右側手部的動作,把弓的比例縮小了;秦文在左邊借了一個人的身體,形成今日的射字的雛型。這五個字的意思都是張弓搭箭待發。 弓是

武器,以那個時代傳承下來、常用的成語來看,有弓這個字的成語,常常有一種緊張的氣氛,例如:「杯弓蛇影」,「鳥盡弓藏」,「驚弓之鳥」,「櫜弓戢矢」,「盤馬彎弓」等。 傳統戰爭中,兩軍對峙的距離,跟箭的射程有關。出陣時,主將先要在陣前互報名號家世,長我軍威風,滅他人志氣。早年戰場上沒有喇叭、沒有麥克風,站太遠喊話聽不到,距離太近又很危險。第一輪飛箭來襲之後,我將大喊「衝呀!」接下來穿盔甲持兵器的前鋒奮力往前衝,這個距離不能太長,否則跑到敵前已經累癱,直接跪地投降好了。而且,不論距離多長,都必須在幾秒鐘內抵達敵陣,不然就會成為對方射手的活靶。 前排射手舉箭平射,飛箭抵達另一方陣營時,大約會在前排小兵膝

蓋高度上下。就算有長盾牌擋我去路,後排射手對空斜射,天空箭如雨下,可讓敵陣人墜馬嘶,卸甲拋槍。

一貫道「普渡收圓」之研究

為了解決藏月弓道場 的問題,作者顏金漢 這樣論述:

摘 要 「普渡收圓」為一貫道傳道渡化之目的,其終極使命主要分兩個層面:論先天、論聖事,是渡盡九六億原佛子達本還源,回返無極理天;論後天、論人事,是將叔季末世挽回堯天舜日,萬教歸一,完成世界大同。在無生老母/明明上帝之天命主導及三佛奉命辦理收圓的大前提下,開展出青陽、紅陽及白陽三期應運及天命道統六十四代祖師之傳承,這一切的鋪陳皆為末後白陽期三曹普渡收圓一大事因緣而來。 「普渡收圓」作為一貫道的核心議題,足見其殊勝獨特性。因此,唯有回歸經訓文本,以一貫道祖師著作及仙佛聖訓為主要立論文獻,才能夠貼切的闡發這個主題的完整意義。立基於一貫道的主體文獻,本文以義理探析、歷史溯源、實務運作及終極目標四

大範疇,延伸成五大主題,涵蓋理與事之層面、歷史與實務等面向,透過文獻分析法,對於所蒐集的原始資料加以深入分析、整理與歸納,藉此來建構一貫道義理中對「普渡收圓」之完整詮釋。 在義理探析方面,主要以一貫道的「本體觀、宇宙觀」、「道統三期觀」及「心性修持觀」三大主題,建構「普渡收圓」之立論與意義。歷史溯源方面,論述明明上帝在這一元會之鋪排——三佛收圓,進而拓展為道統祖師傳承及分三期渡化九六原佛子達本還源之歷史演變。實務運作方面,則以「天命明師辦理普渡收圓」、「道降火宅與儒家應運」、「天人共辦之殊勝」、「一世修一世成」四大命題,闡明白陽應運的殊勝內涵;另以「三曹普渡(上渡氣天河漢星斗、中渡人間善男信

女、下渡地府幽冥鬼魂)」說明普渡收圓之實務操作。終極目標方面,以「萬教歸一」、「彌勒人間淨土/大同世界」及「龍華會」,梳理普渡收圓之願景與完成。 普渡收圓之任務艱鉅,並非一蹴而就,在三佛收圓之三期時序中,每個時段都在為整個收圓使命推展其應有之進程。青陽期應於伏羲時代,是道統之春,也是上天降道之始,此時道在君相,道與權合,以一人化天下,是「教之整」。青陽期上天降道,聖帝明王「制器尚象」、「首開道統心傳」,是「初收圓」的階段。紅陽期應於周昭王時代,是道統之夏,此時道降師儒,道與權分,一道化為三教,三教聖人,各化一方,是「教之散」。紅陽期可視為普渡收圓的準備期,漫長的三千年歲月,上天逐步鋪墊普渡收

圓之進路,從唐朝道脈由禪宗轉入火宅;至明朝初年,上天開始「捎書傳信」,預告末後普渡收圓之事;袁十二祖時「開荒下種」,廣植道種;到王十五祖開啟「出細收圓」,普渡收圓的因緣也隨之而漸次成熟。白陽期應於午未交替之際,是道統之秋,斯時道降庶民,大開普渡收圓,萬教歸一,是「教之合」。白陽期是普渡收圓的最後階段,由彌勒佛掌天盤、濟公活佛及月慧菩薩掌道盤,正式邁入末後「三曹普渡大收圓」時代,在白陽期一萬零八百年之聖業中,要共同完成渡化九六億原佛子回返無極、歸根認母的重大使命任務。 本文由以上之研究路徑探討「普渡收圓」在事之層次所開展出的相關面向,尤其是白陽期三曹普渡所欲完成之道挽劫難、萬教歸一、天開科選、

人間淨土等議題,進而歸納出「普渡收圓」在理層次所具有的五大意義:一、歸根義/還原義/返本義/歸空義;二、濟渡義/拯救義;三、統合義/歸真義;四、篩選義/考核義/選拔義;五、重整義/究竟義/圓滿義,用以證成一貫道「普渡收圓」之內涵實兼具「理事之圓滿」。

藏月弓道場的網路口碑排行榜

-

#1.日本弓道在台發展、入門方式與心得 - WayneSan

弓道入門方式. 以目前主要的學習場所「藏月弓道場」為例,現今每三個月會招收一次新生,新生從 ... 於 waynesan.com -

#2.#vip席on Tumblr

學長的「会」的時間比較長, 所以我影片時間用完!都沒錄到離れ! 好可惜!! #VIP席#kyudo #弓道#先輩#献華學長後援會#學長#新年射會(在臺灣弓道協會藏月 ... 於 www.tumblr.com -

#3.弓道- 維基百科,自由的百科全書

弓道(日語:弓道/きゅうどう Kyūdō )是日本一種利用和弓與箭,通過射中箭靶( ... 台灣最主要是臺灣弓道協會(國際弓道聯盟的會員之一)組織與管理的藏月弓道場,這 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.臺灣弓道協會藏月弓道場- Taipei - FindGlocal

由臺灣弓道協會(Taiwan Kyudo Association)於2016年1月份起,與眾多弓友齊心協力,共同打造的首座官方弓道場。 願大家在此地都能持弓(如彎月)勤練,如君子藏器(弓) ... 於 www.findglocal.com -

#5.竹久弓道場Takehisa Kyudojo - Xinbei, Taiwán - Yellow.Place

而這也正是竹久弓道場的理念「求真無偽」。 --- @臺灣弓道協會Taiwan Kyudo Association @臺灣弓道協會藏月弓道場 @竹久弓道場Takehisa Kyudojo 於 yellow.place -

#6.臺灣弓道協會藏月弓道場| Archery | Taipei

由臺灣弓道協會(Taiwan Kyudo Association)於2016年1月份起,與眾多弓友齊心協力,共同打造的首座官方弓道場。 #弓道#Kyudjo #Kyudo 2016年2月5日,經由會員共同 ... 於 tw.top10place.com -

#7.台灣弓道協會

【弓城弓箭器材專賣】日本弓道練習和矢(一 ... 經由會員共同投票命名為「藏月弓道場(Cangyue ... 於 woodwn.zapchasty-kotlov.ru -

#8.藏月弓道場 :: 非營利組織網

非營利組織網,南港藏月弓道場,弓道課程,躾學弓道場,台南弓道,弓道服購買,弓道上課,弓道班,高雄弓道. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#9.神戶自由行全攻略 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

... 19 : 00 ~ 16 : 30 [ 1 ] ~ 2 月山頂,享受空中~ 16 : 00 ) ¥ 600 巴散步。 ... 可* 078-855-5607 (総合案内)休週一(遇川島産婦人科王子弓道場テニスコート天( 7 ) ... 於 books.google.com.tw -

#10.臺北市防疫警戒期間民間業者申請辦理活動防疫計畫審查結果表

華中五人制足球場. 修正後通過. 9/7 送件. 退補修正. 9/9/16:00. 修正後通過. 2. 臺灣弓道協會. 2021 年弓道審查會. 110/9/12(12:00-18:00). 藏月弓道場(臺北市南港. 於 www-ws.gov.taipei -

#11.佩文韻府: 106卷 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

... 其傳津之部一零之雲送泰逃」感空露之水亭即僻」「激至理方德平解類藏之風頭「其 ... 躬經食河日許「有疾濟俾涉以適厥十濟寺河采注五渡還也濟」盈弓弓道螢水弄信津 ... 於 books.google.com.tw -

#12.人生需要暫停鍵: 從失速的追求中刻意抽離,與真正的渴望重新對焦

矛盾的是,藏傳佛教豐富的象徵符碼和微妙深義對他的吸引力,常常讓他把注意力放在大腦的思考 ... 奧斯汀選擇弓道,作為一種流動的禪修練習,這是他和他的同伴離開中心之前, ... 於 books.google.com.tw -

#13.在台灣也可以學弓道,台灣弓道協會上課紀錄! - 雪花台湾

上課的緣由: 主要是動畫影響(桔梗)+今年去賞櫻的時候有看到弓道社(上圖)+在FB ... 上課地點位於松山磚廠,道場名字叫藏月弓道場,因為在台北地點取之 ... 於 www.xuehua.tw -

#14.108大專聯賽碧羽祭弓道社囊括5獎-- 第1098 期學生大代誌

【記者鄭詠之淡水校園報導】本校弓道社於12月8日在臺灣弓道協會藏月弓道場,參加108年度臺灣大專弓道聯賽年度例行賽第三屆「碧羽祭」,共有12位社員 ... 於 photo.tkutimes.tku.edu.tw -

#15.弓道協會 - Tlfpe

臺灣弓道協會藏月弓道場地址115台北市南港區南港路三段133號【公車】 ... 關於協會組織架構與章程會員專區弓道教室行事曆聯絡資訊藏月弓道場活動訊息常見問題審查情報 ... 於 www.ibizsadise.co -

#16.弓道臺灣

往南港方向走約2分鐘會先遇到一棟白色建築物(駕訓班),再來會經過ŠKODA 展示據點與維修中心,並往挑高鐵皮棚架內走去,進入後往左手邊走到底就是藏月弓道場。 於 www.sialicence.me -

#17.LINK - 晨練團 一日之計在一箭

藏月弓道場 位置 由臺灣弓道協會經營,我們多數時間都在這裡練習。 於 asakyudo.tw -

#18.公園地景百年流轉:都市計畫下的臺北,邁向現代文明的常民生活史

... 建築物則有商品陳列館、茶屋、研究室、機械室、木工室、昆蟲室、早田文藏博士 ... 馬術部的馬場與馬廄、柔道、劍道、弓道場、相撲場等設施次第竣工。1916年10月, ... 於 books.google.com.tw -

#19.日本弓道場有著什麼樣的規格與設計- 韋恩先生WayneSan

現今台灣唯一標準的「近的28 公尺」弓道場,只有2016 年臺灣弓道協會於南港建立的藏月弓道場。其他雖然有一些擁有28 公尺或以上的場地,但那些不是標準的 ... 於 zi.media -

#20.臺灣弓道協會藏月弓道場 - Foursquare

See what your friends are saying about 臺灣弓道協會藏月弓道場. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the ... 於 foursquare.com -

#21.弓道台北 - 台灣工商黃頁

2017年7月23日- 上課的緣由: 主要是動畫影響(桔梗)+今年去賞櫻的時候有看到弓道社(上... 上課地點位於松山磚廠,道場名字叫藏月弓道場,因為在台北地點取之 . 於 twnypage.com -

#22.藏月弓道場Instagram posts

Explore #藏月弓道場Instagram posts - Gramhir.com. 於 gramhir.com -

#23.台灣弓道 - 台灣公司行號

臺灣弓道協會Taiwan Kyudo Association - Home | Facebook. 臺灣弓道協會Taiwan Kyudo Association, ... 每月第一週,週一的19:30~20:30 歡迎您來到藏月弓道場,. 於 zhaotwcom.com -

#24.【起底片】消失百年的絕命技神射手藏在這裡 - 壹週刊

靜謐的弓道場裏,射手踩著緩慢步伐來到定位,目光望向靶後, ... 了竹久弓道場,這是戰後70年來,台灣首座弓道專屬場地,隔年又誕生了藏月弓道場。 於 tw.nextmgz.com -

#25.Taiwan Kyudo Association Cangyue Kyudojo - Mapcarta

Also Known As · Chinese: 臺灣弓道協會藏月弓道場 · Japanese: 藏月弓道場 ... 於 mapcarta.com -

#26.E&Y Apartment(2 double bed, 3-5min to MRT, Subway) - Agoda

臺灣弓道協會藏月弓道場. 430公尺 · 捷運昆陽站. 470公尺 · 南港體育中心. 680公尺 · 捷運後山埤站. 780公尺 · 五分埔服裝批發. 920公尺 · 五分埔商圈. 990公尺 · CITYLINK松山店. 於 www.agoda.com -

#27.弓道延伸文章資訊| 做自己-2022年2月

... 展示據點與維修中心,並往挑高鐵皮棚架內走去,進入後往左手邊走到底就是藏月弓道場 . ... 弓道日本傳統武道中的一種,由古代的弓術演變而來的一種儀式化的運動。 於 stylewikitw.com -

#28.臺灣弓道協會 - Mypagn

臺灣弓道協會藏月弓道場地址115臺北市南港區南港路三段133號【公車】 ... 臺灣弓道協會組織架構與章程會員專區弓道教室行事曆聯絡資訊關於協會認識弓道藏月弓道場活動 ... 於 www.mypagnaje.co -

#29.臺灣弓道協會藏月弓道場

由臺灣弓道協會(Taiwan Kyudo Association)於2016年1月份起,與眾多弓友齊心協力,共同打造的首座官方弓道場。 ... 本道場於2016年3月起正式開放使用,備有28米近的射道、 ... 於 www.localgymsandfitness.com -

#30.大阪自由行全攻略 - 第 104 頁 - Google 圖書結果

... 每年於 1 ~ 3 月期間皆可賞花。-大阪城弓道場大阪城公園造口干货梅位要文化財旧市立歷史博物館重要文化財蜡石骨己方这 u 多間槽(北方)樱門重要文化財為大門(含南方 ... 於 books.google.com.tw -

#31.2016年2月21日星期日 - 歐摩茶弓道菜逼巴週記

上滿三十六堂及四堂實習課頒發證書藏月弓道場顯然還在建置中,有志之士們邊建設道場,邊練習,邊推廣, 不愧是"協會",純興趣性質的熱血人士人士們. 於 omotsaibiba.blogspot.com -

#32.臺灣弓道協會藏月弓道場, Taipei City - VYMaps.com

臺灣弓道協會藏月弓道場 ; 地点类型, : 活动空间 ; 地址, : 南港區南港路三段133號, Taipei, Taiwan 115 ; 协调, : 25.0525831785, 121.586693138 ; 电话, : ; 电子邮件, :. 於 vymaps.com -

#33.台北市弓道 - 台灣商業櫃台

2017年7月23日- 上課的緣由: 主要是動畫影響(桔梗)+今年去賞櫻的時候有看到弓道社(上... 上課地點位於松山磚廠,道場名字叫藏月弓道場,因為在台北地點取之 . 於 bizdatatw.com -

#34.日本弓道場有著什麼樣的規格與設計

南港藏月弓道場,你想知道的解答。現今台灣唯一標準的「近的28公尺」日本弓道場,只有2016年臺灣弓道協會於南港建立的藏月弓道場。其他雖然有一些擁有. 於 sportwikitw.com -

#35.如果只有一種選擇@ 二哥的弓道小事Kyudo of the Everyday

2015年10月起理事長鄭晃二在雙園國中,民生國中,民權社區中心等地方自辦弓道教室,目前在藏月月弓道場共開設六個弓道教室的課程。 藏月弓道場是協會在2016年2月建立, ... 於 jeng451.pixnet.net -

#36.弓道協會

協會發佈最新消息、課程資訊、活動分享、弓道故事等,皆以官方FB 粉絲專頁即時訊息為主。立即前往嘉義市文化公園體驗嘉義 ... 地點:藏月弓道場. 主辦:臺灣弓道協會. 於 www.daylilies.me -

#37.弓道協會

臺灣弓道協會Taiwan Kyudo Association – 首頁| Facebook. 相片. 顯示全部. 影片. ... 地點:藏月弓道場. 主辦:臺灣弓道協會. 資格:限臺灣弓道協會會員. 於 www.mojodmor.me -

#38.那裏學弓道? @ 劍道人

臺灣弓道協會(定期活動). 藏月弓道場 (固定開班). 政大弓道社(平時練習). 東華弓道社(平時練習). 淡大弓道社(平時練習). 全站熱搜. 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞 ... 於 taiwankendo.pixnet.net -

#39.108-5弓道教室(新生班)

弓道為日本古武術之一,日本弓術承襲了古中國射禮之精華而延續至今。 ... 「藏月弓道場」於2016年2月建立,是目前臺灣第一個符合弓道「近的」28公尺的 ... 於 kyudo.neticrm.tw -

#40.臺灣弓道協會官方網站Taiwan Kyudo Association - 藏月弓道場

藏月弓道場 · 「藏」 · 「月」 · 願大家在此地都能持弓(如彎月)勤練,如君子藏器(弓)於身,待時而動。 · 場地設備. 於 www.kyudo.org.tw -

#41.走進弓道的世界 - 第 2 頁 - Google 圖書結果

前言弓道對臺灣人來說是陌生的,到底是像射箭一樣的運動,還是像劍道一樣的武術? ... 藏月弓道場已有良好的場地以及工具,適當的教材、教 2 走進弓道的世界 PREFACE. 於 books.google.com.tw -

#42.台灣弓道場

尋找藏月日式豬排專賣店資訊的人也對台灣弓道場感到興趣,以下是藏月日式豬排專賣店的靠北餐廳情報,2017年7月23日— 重量沒概念就看你打保齡球拿多重,不過是左手單手 ... 於 needmorefood.com -

#43.臺灣的學校建築 - 第 175 頁 - Google 圖書結果

左、右過水目前闢地藏王菩薩和東嶽大帝廟,書院四周仿若農村公園,牛車、石磨、酒甕和 ... 除了練習柔道與劍道的武德殿主體外,尚設有練習射箭的大弓道場,可惜現已不存。 於 books.google.com.tw -

#44.走進弓道的世界 - 金石堂

書名:走進弓道的世界,語言:中文繁體,ISBN:9789865224486,出版社:五南, ... 年起擔任淡大弓道社指導老師。2016年臺灣弓道協會理事長任內建置藏月弓道場,開辦弓道 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#45.笑容崩壞的女高中生與不能露出破綻的我(03) - Google 圖書結果

那我原本想要將心中的疑惑問出口可是,在與不知火清澈的雙眸對視時,卻比起設備不足的弓道場,門生眾多的家中,不是有更好的練習對象與環境嗎?如果眼前的少女,真的是不知火 ... 於 books.google.com.tw -

#46.2019年4月在臺灣弓道協會藏月弓道場發生的1件事

提供2019年4月在臺灣弓道協會藏月弓道場相關的貼文資訊,想要了解更多2019年4月在臺灣弓道協會藏月弓道場的貼文,歡迎來打卡懶人包提供您完整相關訊息. 於 locationtagtw.com -

#47.走進弓道的世界 - 五南官網

弓道對臺灣人來說是陌生的,到底是像射箭一樣的運動,還是像劍道一樣的武術? ... 起擔任淡大弓道社指導老師。2016年臺灣弓道協會理事長任內建置藏月弓道場,開辦弓道 ... 於 www.wunan.com.tw -

#48.弓道台灣

臺灣弓道協會藏月弓道場南港區南港路三段133號, Taipei 2019. 日本時代臺南二高女今臺南女中前身學生弓道練習影像數位上色。 感謝臺灣弓道文史研究室協助顏色判讀。 於 www.parkaas.co -

#49.臺灣弓道協會新一期新生報名將在11 月11 日開放(無情的工商 ...

... 臺灣弓道協會新一期新生報名將在11 月11 日開放(無情的工商時間! 黑白照Day98 . . . . . #台灣#弓道#弓道場#kyudo #taiwankyudo #射箭#台湾…” 於 www.instagram.com -

#50.臺灣弓道協會藏月弓道場是一家位於台北的公司

臺灣弓道協會藏月弓道場是位于Taipei 的一个武術學校。 實體的註冊地址為115台北市南港區南港路三段133號。 在相應的部分中提供了更詳細的信息。 您還可以閱讀關於臺灣 ... 於 taipeicatalog.com -

#51.走進弓道的世界 - 博客來

臺灣臺南人,2013年起擔任淡大弓道社指導老師。2016年臺灣弓道協會理事長任內建置藏月弓道場,開辦弓道教室課程。2017年起約集冷氣團團練。2019年亞洲大洋洲弓道交流射 ... 於 www.books.com.tw -

#52.臺灣弓道協會藏月弓道場, Centre de Fitness - 南港路三段, 玉成里

臺灣弓道協會藏月弓道場, Centre de Fitness - 南港路三段, 玉成里. Sportsground World Map - Terrains de sport et sites de sport Trouver des terrains de sport ... 於 fr.spotic.net -

#53.臺灣弓道協會Taiwan Kyudo Association | Facebook

《2022 新年射會》12 月11 日中午12:00 開放報名. https://reurl.cc/DZVe0E. ➤活動日期:2022 年01 月01 日(星期六). ➤活動地點:藏月弓道場… See more. 於 www.facebook.com -

#54.藏月弓道場 - Twitter

2022新年快樂! 2022年明けましておめでとうございます! Happy new year! MD / Michiru #弓道 #弓道場 #藏月弓道場 #kyudo #taiwan #岡達日本弓道社團 #臺灣弓道協會 ... 於 mobile.twitter.com -

#55.Node: 臺灣弓道協會藏月弓道場 (4821878024) | OpenStreetMap

addr:street, 南港路三段. leisure · fitness_centre · name, 臺灣弓道協會藏月弓道場. name:en, Taiwan Kyudo Association Cangyue Kyudojo. name:ja, 藏月弓道場. 於 www.openstreetmap.org -

#56.走進弓道的世界- 鄭晃二 - Google Books

弓道對臺灣人來說是陌生的,到底是像射箭一樣的運動,還是像劍道一樣的武術? ... 起擔任淡大弓道社指導老師。2016年臺灣弓道協會理事長任內建置藏月弓道場,開辦弓道 ... 於 books.google.com -

#57.在台灣也可以學弓道,台灣弓道協會上課紀錄! - 走芭。

上課的緣由: 主要是動畫影響(桔梗)+今年去賞櫻的時候有看到弓道社(上圖)+在FB ... 上課地點位於松山磚廠,道場名字叫藏月弓道場,因為在台北地點取之 ... 於 s8dr.pixnet.net -

#58.Motor Show

MOTOR SHOW traz segredos, comparativos, fotos e avaliações de carro, além das novidades do universo automotivo no Brasil e no mundo. 於 motorshow.com.br -

#59.臺灣弓道協會-小花的體驗會線上活動報名表

活動名稱: 臺灣弓道協會-小花的體驗會 ※活動日期: 2018/01/01 11:00-11:30 ※活動主持: 臺灣弓道協會 ... 主辦單位: 臺灣弓道協會 ※活動地點: 臺灣弓道協會藏月弓道場. 於 www.yukari-kimono.com -

#60.走進弓道的世界| 誠品線上

藏月弓道場 已有良好的場地以及工具,適當的教材、教案、教法,以及講師等成為教學品質的關鍵因素。 因為這種需求,過去幾年參加全日本弓道連盟舉辦的弓道講習時,總是 ... 於 www.eslite.com