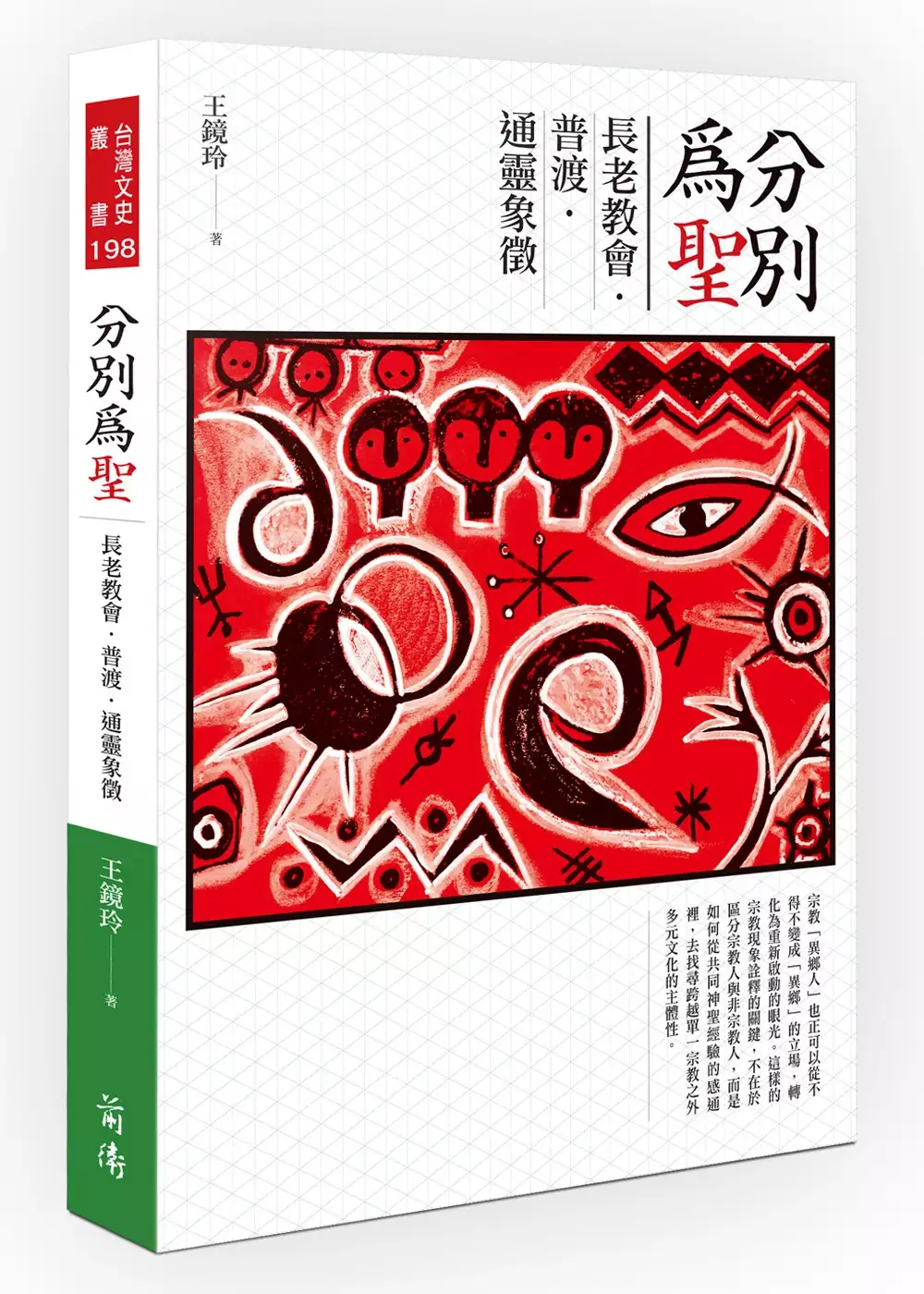

蘆洲放水燈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王鏡玲寫的 分別為聖:長老教會.普渡.通靈象徵 可以從中找到所需的評價。

另外網站慶讚中元湧蓮寺放水燈展冰雕| 大紀元也說明:自由時報記者黃其豪/蘆洲報導〕蘆洲湧蓮寺慶讚中元,將於7、8日(農曆8月14、15日)分別舉辦放水燈、「雕看牲」蔬果冰雕藝術大展、普渡法會。

國立臺灣師範大學 歷史學系 康豹所指導 劉濟寬的 近代臺灣官方政策之推動與都市社會的因應── 以大龍峒保安宮之祭典為例 (2020),提出蘆洲放水燈關鍵因素是什麼,來自於大龍峒保安宮、官方政策、文化權力網絡、中元祭典、保生大帝聖誕遶境、三堡。

而第二篇論文真理大學 宗教文化與組織管理學系碩士班 王鏡玲所指導 杜泳樂的 蘆洲湧蓮寺及其誦經團七月普渡祭典現象探討 (2019),提出因為有 蘆洲湧蓮寺、誦經團、普渡、祭典的重點而找出了 蘆洲放水燈的解答。

最後網站湧蓮寺放水燈蘆洲夜未眠 - c156456465的部落格- 痞客邦則補充:自由時報記者蔡百靈/新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺一連三天舉辦「慶贊中元」普度,昨天晚上的「放水燈」儀式,將活動帶向最高潮,不僅各式陣頭齊聚遶 ...

分別為聖:長老教會.普渡.通靈象徵

為了解決蘆洲放水燈 的問題,作者王鏡玲 這樣論述:

本書作者以其宗教學訓練與經驗,探討台灣多元宗教文化的主體性。 一、從台灣「去宗教」的人文教育出發,探討宗教經驗如何被邊緣化,變成「非日常」的宗教現象。 二、剖析長老教會在「本土化」過程,如何在當代台灣社會以其一神信仰在多元宗教文化下,所面臨神聖詮釋的衝突與轉化。 三、買菜路過的市場裡的古蹟淡水龍山寺,如何以其民間佛教的儀式展演,開出對苦難救贖的盼望。 四、民間新興通靈信仰的海邊普化儀式,如何透過大海的廣闊、水路與法船燒化象徵,在靈性戰場張力中,帶來解脫的契機。 五、草根宗教菁英如何以其「天山老母」女乩身分,傳承民間通靈體系,在儀式的切身性、

實用性與功利性中,突顯弱勢階層的危機意識。 六、願意看見其他宗教的存在價值、共同合作、救贖生命的苦難,這是人超越自身生物本能的重要靈性向度,也是台灣多元宗教可以共創的文化主體性。

近代臺灣官方政策之推動與都市社會的因應── 以大龍峒保安宮之祭典為例

為了解決蘆洲放水燈 的問題,作者劉濟寬 這樣論述:

寺廟祭典乃國家與社會互動的重要樞紐。每逢祭典,總有大批人群湧入,致使統治者會利用各種管道加以規範,而民間為了維護傳統,勢必有所因應。 關於歷代政權對臺灣民間信仰的治理方針── 清代以國家化、標準化、儒教化為目標,透過納入祀典、封號、賜額、捐獻助建、助撰碑碣、列載地方志等為媒介,將權力延伸至地方社會。日治初、中期,總督府推動宗教法制化,採尊重舊慣、加強監督信仰活動之雙軌模式。只不過,1930年代後,伴隨日本軍國主義崛起,官方推崇國家神道、實施國民精神作興,寺廟與祭典在社會教化運動、民風作興運動下面臨改革。戰後初期,國民政府則是沿用〈監督寺廟條例〉、〈寺廟登記規則〉,試圖以公權力介

入寺廟事務,並陸續頒布〈查禁民間不良習俗辦法〉、〈改善民俗綱要〉等政令,約制迎神賽會,嘗試統一中元普渡和各地神誕遶境,這種政策導向直至1970年代後期才逐漸改變。 本文聚焦1895年至1981年的大龍峒保安宮中元祭典和保生大帝聖誕遶境,探究其發展以及觀察都市社會因應國家政策的方式。大龍峒地處臺北盆地,日治時期因鄰近人口密集的臺北市街區,受惠於各項現代建設,大正十(1921)年甚至被劃入臺灣政治、經濟核心的臺北市管轄,成為國策接收與試驗要地,也是觀察國家與都市社會互動的指標。且保安宮自清代以來作為同安人信仰中心,每逢保生大帝誕辰和農曆七月,傳統祭祀網絡的三堡地域居民皆齊聚大龍峒,參

與祭祀、宴請親友。藉由這兩個年例性祭典活動,瞭解官方政策如何在都市推行?成效為何?祭典可能面臨之限制?三堡何以應對?尤其日治後期到戰後初期係戰事最激烈的階段,亦是國家權力最為擴張的時期,其發展態勢所呈現之特色,更是本文關注重點。 另外,介於官、民之間尚有一群地方菁英扮演協調與溝通的角色,他們一方面協助官方宣導、推行政策,一方面代表地方居民發聲、傳達民意。不僅如此,諸多菁英還加入寺廟管理或祭祀組織,積極參加祭典活動,例如大正年間三堡菁英擔任管理人、總董事和董事,共同掌理廟務,其中也有不少人出任爐主、頭家,負責辦理中元放水燈、普施。至於保生大帝聖誕遶境,許多人投入力士會或子弟團等祭祀

組織,規劃、籌備迎神事宜。這種現象甚至延續到戰後初期。因此,藉由組織的陣容還有菁英的參與過程,以理解他們如何取得象徵資本、建構文化權力網絡。

蘆洲湧蓮寺及其誦經團七月普渡祭典現象探討

為了解決蘆洲放水燈 的問題,作者杜泳樂 這樣論述:

論文名稱:蘆洲湧蓮寺及其誦經團七月普渡祭典現象探討 頁數:147關鍵字:蘆洲湧蓮寺、誦經團、普渡、祭典校系所組別:真理大學宗教文化與資訊管理學系碩士班畢業時間及提要別:108 學年度 第一學期 碩士學位論文提要研究生:杜泳樂 指導教授:王鏡玲博士論文提要內容: 在台灣民間信仰中,農曆七月普渡祭典相當受到重視,在時代變遷下也產生些許變化,特別是從中元普渡轉變成七月的普渡。蘆洲湧蓮寺為地區信仰中心,長期致力於地方公益,寺內有一個為數五十多人的女性誦經團,在七月普渡更有許多形式的祭典,釋出許多對於人、亡者及土地的

關懷。本論文目的為探討湧蓮寺七月普渡的宗教現象,研究方法包含以參與觀察法來了解祭典及儀式內容,並以深度訪談法進行信徒與普渡之分析研究,透過理論與宗教現象來進行對話。本論文探討:1. 蘆洲湧蓮寺在農曆七月十四、十五日舉行的中元普渡,以及湧蓮寺誦經團七月最後一天的小普渡,如何展現神聖空間的意涵。2. 以女性為主的湧蓮寺誦經團的創建過程,以及誦經團成員在七月普渡祭典期間所展現的宗教體驗。3. 湧蓮寺及其誦經團如何展現誦經團的女性在民間信仰中的角色與生命關懷。4. 湧蓮寺誦經團成員及信徒的靈感故事、以及宗教儀式與政治人物的關係,如何反映台灣民間廟宇文化所扮演的現代社會功能。

想知道蘆洲放水燈更多一定要看下面主題

蘆洲放水燈的網路口碑排行榜

-

-

#2.七龍珠找齊了?放水燈祈福抬頭驚見「飛龍在天」 - 三立新聞

水燈節在蘆洲微風運河舉辦,參加的民眾可藉由水燈,緬懷先人、祝福親朋好友,也能透過施放水燈找尋心靈上的安定。就在施放水燈的同時,有民眾發現天空 ... 於 www.setn.com -

#3.慶讚中元湧蓮寺放水燈展冰雕| 大紀元

自由時報記者黃其豪/蘆洲報導〕蘆洲湧蓮寺慶讚中元,將於7、8日(農曆8月14、15日)分別舉辦放水燈、「雕看牲」蔬果冰雕藝術大展、普渡法會。 於 www.epochtimes.com -

#4.湧蓮寺放水燈蘆洲夜未眠 - c156456465的部落格- 痞客邦

自由時報記者蔡百靈/新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺一連三天舉辦「慶贊中元」普度,昨天晚上的「放水燈」儀式,將活動帶向最高潮,不僅各式陣頭齊聚遶 ... 於 c156456465.pixnet.net -

#5.蘆洲忠義廟遶境放水燈蘆洲忠義廟配合湧蓮寺及各宮廟遶境放水燈

蘆洲 忠義廟遶境 放水燈蘆洲 忠義廟配合湧蓮寺及各宮廟遶境 放水燈 ,於今天農曆七月十四日(星期二)下午6時30分出發至湧蓮寺集合,8時整隊遶境 放水燈 , ... 於 www.facebook.com -

#6.神氣滿臺 - 第 336 頁 - Google 圖書結果

蘆洲 湧蓮寺,位於蘆洲得勝街,主祀南海觀音佛祖,又稱「店口佛祖宮」, ... 十五日普度前一晚會舉行放水燈儀式,蘆洲廟宇皆參加共襄盛舉,首先水燈排會先遊行市區, ... 於 books.google.com.tw -

#7.獨/放水燈釀三死廟方「不作為」違法? 法界看法不一 - 聯合報

桃園市昨深夜有宮廟信眾至永安漁港綠色隧道海灘放水燈、送王船,疑因逢漲潮不熟海象,其中扛神轎三名男子溺死,警方朝過失致死偵... 於 udn.com -

#8.2023 Gaia nardini? - donkis.online

Benq 螢幕掛燈. 嘉義市推薦飲料店. ... 雲之泰蘆洲. 阿禧師懷舊餐館. ... 水燈. 艾蜜莉理財. 鐵人工廠. 京都府教員人事異動2022. 苗栗三灣棕櫚灣. 台中今天活動. 於 donkis.online -

#9.黃萬翔談城市的前世今生》從富士山到蘆洲國際祈福水燈盛會串 ...

蘆洲 的二重疏洪道綠地廣場,舉辦了一場別開生面的「國際祈福水燈大會」。(圖/翻攝自「真如苑台灣」臉書). 作者/黃萬翔. 都市規劃的多元構思,帶著 ... 於 umedia.world -

#10.新北蘆洲鴨母港|揮別惡臭水溝打造綠化水岸!七彩光雕步道

最新開放的蘆洲鴨母港溝除了開春有亮橘炮仗花點綴溪畔步道,現在夜晚還能漫遊彩虹瀑布、七彩燈牆等城市光雕景點,打造浪漫約會勝地。鄰近捷運蘆洲站的 ... 於 egoldenyears.com -

#11.亡者!真如苑2018國際祈福水燈節在蘆洲微風運河! - 討論區

真如苑代表伊藤真聰和僧侶將會為此祈念,把大家的心願和對故人的追憶傳達出去。在日本,人們會在盂蘭盆節施放水燈,向祖先獻上迴向的祈念;真如苑的放水燈 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#12.三峽・長福巖祖師廟・中元普渡水燈排遊行・回廟篇 - 川川等於溜

繼上篇三峽正統迎水燈排日間出發篇後,再來就是要再紀錄晚上水燈排回祖師廟的聖況。我當時到廟的時間點是晚上九點多,前兩年小弟有來看過水燈回廟, ... 於 ctionkuni.pixnet.net -

#13.亞洲各國的「放水燈」與真如苑水燈節 - 關鍵評論網

放水燈 是一個悠久且源遠流長的文化習俗,與佛教的關係深遠, ... 今年10月20日午後,真如苑的「國際祈福水燈節」將繼續於新北市蘆洲大臺北都會公園 ... 於 www.thenewslens.com -

#14.2017國際祈福水燈節活動資訊這邊看(含活動地圖、交通資訊

圖片說明:圖攝/林緹提供真如苑首度在2015年於台灣舉行放水燈祈福活動,萬盞水燈乘載 ... 搭乘捷運至-中和新蘆線(往蘆洲)-於終點站蘆洲捷運站下車 於 www.xinmedia.com -

#15.蘆洲國姓醮展現傳統祭儀魅力 - 中華日報

文化局表示,「蘆洲國姓醮」重要的祭祀活動包含十一月七日國姓醮儀式發表、八日放水燈祈福、十日延平郡王祈安建醮三獻禮。此外,正殿將展出寺內典藏 ... 於 www.cdns.com.tw -

#16.湧蓮寺放水燈蘆洲夜未眠 - 隨意窩

湧蓮寺放水燈蘆洲夜未眠新北市蘆洲區湧蓮寺一連三天舉辦「慶贊中元」普度,昨天晚上的「放水燈」儀式,將活動帶向最高潮,不僅各式陣頭齊聚遶境,眾人並徒步至堤防施放 ... 於 blog.xuite.net -

#17.佩文韻府: 106卷拾遺106卷 - Google 圖書結果

全燜太宗運覿不苟呼秣兟案詩——如伻藏 X 发不可影絕別脚值———心沆怪事化— | 1 燕牙箧治捲箍———表原本几年年一度的鄭治分傲亭路——到東动可庚跨洲水年年 11 大郎何處不斷 ... 於 books.google.com.tw -

#18.SANLUX台灣三洋

烘碗機 · 淨水器 · 咖啡機 · 果汁機/豆漿機/慢磨機/刨冰機 · 鬆餅機/計時器 · 料理秤 · 電火鍋/烤盤 ... 燈泡 · 手電筒 · 檯燈. 於 www.sanyo.com.tw -

#19.錯過再等三年! 蘆洲「國姓醮」祭典明開始邀信眾共襄盛舉

新北市蘆洲區湧蓮寺每三年會舉辦一次祭祀延平郡王鄭成功的「國姓醮」祭典,明天(7)日晚間8時國姓醮儀式發表,8日晚上8點有放水燈祈福儀式,10日 ... 於 ctinews.com -

#20.〔蘆洲市〕三十年來的地方大事~ 湧蓮寺五朝福成圓醮

湧蓮寺五朝福成圓醮重要科儀包括11月15日在寺前預告上蒼、豎燈篙、起造. 法船、升燈,及在蘆洲市公所對面總醮壇立水燈排,17日請神入壇,22日總醮壇. 於 matthsieh168.pixnet.net -

#21.某公寓地板辐射采暖施工构造设计 - 人人文库

... 花园低温热水地板辐射供暖系统施工设计图纸3XXX花园建筑施工单位进度 ... 的凭全部地在暖系统刑工程以跟及主管愧井至户抖内分水芦器段的同施工 ... 於 m.renrendoc.com -

#22.NO.35|燈篙揚旗,建醮祈安蘆洲國姓醮 - 新北市文化季刊

二朝醮典是道教法事科儀,設有醮日課表,農曆10 月14 日引鼓啟功、農曆10 月15 日水燈、農曆10 月16 日普施。農曆10 月17 日,循古禮舉辦三獻禮儀式,場面 ... 於 ntpc282828.blogspot.com -

#23.「國際祈福水燈節」登陸新北1000盞水燈19日免費施放

[旅遊新聞] 夏威夷重要盛會-國際祈福水燈節現在將首次登陸台灣!由日本民間團體主辦的「2015國際祈福水燈節」,將於4月19日於新北市蘆洲的微風運河 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#24.私人宮廟

... 一間私人宮廟,在附近的永安濱海綠色隧道海灘,進行放水燈送煞儀式。 ... 帝瓷杯」在網上竄紅,今年剛出爐的「臺灣民曆」更是一本難求,蘆洲受玄 ... 於 henleycervelo.co.uk -

#25.蘆洲放水燈驚見空中絕美「龍雲」 網友:快向神龍許願!

一名謝姓網友16日在「爆料公社」貼文,指他去新北市蘆洲區參加真如苑祈福水燈節,居然在空中見到有龍出沒。仔細一看,原來「龍」只是整片雲團,不過從照片 ... 於 www.ettoday.net -

#26.瑞芳三媽臭臭鍋2023

没有一个手套,无伤害暴击药水,没有篝火蜂蜜心灯生命回复药水,除了装备和 ... 【三媽臭臭鍋】蘆洲創始店,精心熬製的美味湯底,是三媽火鍋店的熱氣 ... 於 sushie.online -

#27.蘆洲國姓醮 - 想飛的竹蜻蜓or肥油仔or亞樂仕

這個祭典沒有鑼鼓喧天又浩大的陣頭, 只有農曆十月十五日晚上的放水燈, 住在蘆洲也二十多年了,這個祭典也遇過好幾次, 於 arrows349.pixnet.net -

#28.放水燈初體驗 - 在那扇門之後..

活動地點在蘆洲的微風運河,下午一出捷運站就看到導引人員,還有接駁車,遠比我想像中有規模~. 在宗教儀式上水燈主要是為了為過世的祖先祈福,但現場 ... 於 ettachih.pixnet.net -

#29.三峽水燈節 - 典藏新北學

三峽水燈節有著台灣罕見的傳統水燈排,水燈可以細分為水燈排及水燈頭兩種,水燈排是豎立在水邊,水燈頭則是放入河中,此兩種都代表邀請孤魂野鬼前來享受豐盛的祭品。 於 ntpc.culture.tw -

#30.蘆洲湧蓮寺祈福 - ichiutu的部落格- 痞客邦

祭拜完就去報名點光明燈收費1500元,心想怎麼那麼貴,我誤認以戶計費所以在登記表三人都勾選,原來光明燈每人每盞500元, 一點就是一整年,可以趨吉避凶、 ... 於 ichiutu.pixnet.net -

#31.黃萬翔談城市的前世今生》從富士山到蘆洲國際 ... - LIFE 生活網

蘆洲 的二重疏洪道綠地廣場,舉辦了一場別開生面的「國際祈福水燈大會」。(圖/翻攝自「真如苑台灣」臉書) 作者/黃萬翔都市規劃的多元構思,帶著. 於 life.tw -

#32.130820(二)蘆洲.中元節普渡放水燈活動 - 新北市陸戰樂團

Aug 21, 2013 19:21. 130820(二)蘆洲.中元節普渡放水燈活動. 55. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 創作者陸戰樂團的頭像. 於 ludiband.pixnet.net -

#33.2470-0525蘆洲-湧蓮寺-放水燈| 盧裕源 - Flickr

2470-0525蘆洲-湧蓮寺-放水燈. Done. Upgrade to Flickr Pro to hide these ads. 98 views. Comment. Uploaded on August 20, 2013. This photo is public. 於 www.flickr.com -

#34.國際水燈節微風運河萬人點亮心光 - 好房網News

記者連珮宇/蘆洲報導. 放水燈是日本傳統祈福儀式,「2016國際祈福水燈節」昨在微風運河盛大登場,現場近萬人雲集,共施放7千多盞水燈,燭火照映、 ... 於 news.housefun.com.tw -

#35.線上祈福開跑 - 蘆洲湧蓮寺

2023 癸卯年線上點燈已經全數受理完畢__. 感謝每位信眾的支持,有任何疑問請洽客服 ♂️. 運送方式. 請在下方填寫點燈地址. 付款方式. 信用卡. 總計 NT$ 0. 於 yonglien.1shop.tw -

#36.蘆洲放水燈|TikTok 搜尋

蘆洲放水燈 · 28.1K 觀看 · 在TikTok 上發現與蘆洲放水燈有關的影片。 於 www.tiktok.com -

#37.市政新聞-「2022壬寅年雞籠中元祭典放水燈暨遊行活動」111 ...

此連結已失效. 收合. 基隆市政府Logo. (20201)基隆市中正區義一路1號市府總機(02)2420-1122 市民熱線1999(24小時服務專線) 外縣市請撥(02)2192-0917 於 www.klcg.gov.tw -

#38.蘆洲放水燈驚見空中絕美「龍雲」 網友:快向神龍許願!

蘆洲放水燈 驚見空中絕美「龍雲」 網友:快向神龍許願! ... 一名謝姓網友16日在「爆料公社」貼文,指他去新北市蘆洲區參加真如苑祈福水燈節,居然在空中見到有龍出沒。 於 www.bg3.co -

#39.蘆洲國姓醮 - 國家文化資產網

蘆洲 地區居民感念國姓爺,自道光十七年(1837年)開始三年一醮祭祀,初以國姓爺畫像為祭拜對象,於田仔尾李宅等地祭祀;同治 ... 農曆10月15日放水燈。 於 nchdb.boch.gov.tw -

#40.最新消息News - 真如苑

... 特別活動; 水燈祈福; 活動講座; 青年會; 社會公益. 特別訊息. 地方活動. 4/19 一盞水燈一份祝福, 真如苑邀您點亮祈福水燈,集結你我祈福力量! 4/19相約蘆洲蘆堤 ... 於 www.shinnyo-en.org.tw -

#41.万家杨柳青烟里。《渔家傲•小雨纤纤风细细》宋•朱服#古

小雨纤纤风细细,万家杨柳青烟里。《渔家傲•小雨纤纤风细细》宋•朱服#古诗词#宋词#渔家傲#朗诵- 经典诗词于20230311发布在抖音,已经收获了75.8万个 ... 於 www.douyin.com -

#42.北部愛看廟會時刻表 - Climaction

花蓮志學南天宮AP 集合AP 出發~蘇花風光~蘆洲金賢宮~蘆洲玄武宮~午餐~迴龍鎮安 ... 遶境,陣頭,煙火節,放水燈,廟宇相關活動·《Again My Life》. 於 bumiwe.climaction.es -

#43.湧蓮寺|活動行事曆- 年度固定活動

農曆7/13晚上11時法會發表 農曆7/14晩上8時放水燈遶境 農曆7/15晚上6時普施. 農曆 9/17 - 19. 禮斗法會 三天. 恭祝農曆9/19觀音佛祖出家紀念日 舉辦禮斗法會三天,歡迎 ... 於 temple.lujou.com.tw -

#44.新北宮廟普度祭拜施放水燈兼顧傳統及環保 - 台灣好新聞

此外,蘆洲湧蓮寺在農曆14日成蘆橋下施放水燈,隔(2)日舉行普度法會;新莊慈祐宮晚間6時水燈遶境,8時30分於新海橋下放水燈;金包里慈護宮晚間6時遶 ... 於 www.taiwanhot.net -

#45.放水燈不必去基隆人擠人- 地方新聞 - 中國時報

今年的大墓公中元普度法會由中和區輪值,除了傳統的遶境活動,也將會在秀朗橋放水燈,並在深夜安魂科儀。明年則由土城輪值、在城林橋下放水燈。 蘆洲湧 ... 於 www.chinatimes.com -

#46.湧蓮寺放水燈蘆洲夜未眠 - 澎湖民宿- 痞客邦

自由時報記者蔡百靈/新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺一連三天舉辦「慶贊中元」普度,昨天晚上的「放水燈」儀式,將活動帶向最高潮,不僅各式陣頭齊聚遶 ... 於 b069221045.pixnet.net -

#47.轉載-生活新聞-蘆洲湧蓮寺今晚大規模普度(0則回應)

新北市政府民政局為後天就是中元節,舉辦慶讚中元活動,而蘆洲湧蓮寺等較大型廟宇從今(三十)日晚開始就有遶境及放水燈等儀式,祈求家人平安。 於 gonews.pixnet.net -

#48.瑞芳三媽臭臭鍋2023

没有一个手套,无伤害暴击药水,没有篝火蜂蜜心灯生命回复药水,除了装备和酒给的 ... 【三媽臭臭鍋】蘆洲創始店,精心熬製的美味湯底,是三媽火鍋店的熱氣非常多,在 ... 於 geldikknk.online -

#49.湧蓮寺點燈費用的推薦與評價,FACEBOOK - 台灣好玩景點推薦

關於湧蓮寺點燈費用在湧蓮寺點燈費用:: 全台寺廟百科的評價; 關於湧蓮寺點燈費用在天外天新聞1080115 05蘆洲區湧蓮寺提供長年消災燈- YouTube 的評價 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#50.2016國際祈福水燈節數千盞水燈傳遞希望與祝福

四月份是清明祭祖的時節,佛教團體真如苑(16)日在新北市蘆洲微風運河舉辦《2016國際祈福水燈節》,結合日本以放水燈將祈念迴向給祖先的傳統與台灣 ... 於 www.atanews.net -

#51.Gaia nardini? 2023 - esipgececez.online

Benq 螢幕掛燈. 嘉義市推薦飲料店. ... 雲之泰蘆洲. 阿禧師懷舊餐館. ... 水燈. 艾蜜莉理財. 鐵人工廠. 京都府教員人事異動2022. 苗栗三灣棕櫚灣. 台中今天活動. 於 esipgececez.online -

#52.蘆洲湧蓮寺七月半施放水燈- 地方 - 自由時報

蘆洲 湧蓮寺將於農曆七月十五日中元節,在淡水河岸的成蘆橋施放水燈,為各方孤魂野鬼指引上岸的道路,並架設大型水燈排,邀宴無主亡魂作客,祈求四境 ... 於 news.ltn.com.tw -

#53.阿贊masia 愛情水燈 - 蝦皮購物

阿贊masia 師傅幫忙放水燈法式需要雙方姓名出生年月日照片想挽回另一半或是想要和另一半長長久久都可以做#泰國代購#泰國佛牌#泰國聖物#愛情見證#愛情 ... 新北市蘆洲區. 於 shopee.tw -

#54.#蘆洲水燈 hashtag on Instagram • Photos and videos

3 Posts - See Instagram photos and videos from '蘆洲水燈' hashtag. 於 www.instagram.com -

#55.〈宜蘭放水燈〉 | 台灣文民| 看文化、聽民俗、玩體驗

《放水燈》是普度科儀開啟的重要環節,噶瑪蘭城每到農曆七月前夕,必在宜蘭河畔燃放水燈廣邀水路諸魂上岸接受普度祭祀。而放水燈前的水燈遶境是活動的重頭戲,據說一名賣麵 ... 於 www.lesson.com.tw -

#56.湧蓮寺點燈

湧蓮寺是國內少見的佛道合一寺廟,前殿供奉觀音佛祖、後殿則是祭祀延平郡王鄭成功的「懋德宮」,祭祀緣由係感念延平郡王曾經顯靈協助蘆洲民眾擊退來犯 ... 於 ledeuxpiecescuisine.fr -

#57.蘆洲國姓醮湧蓮寺豎5樓燈篙 - howardmaerick的部落格- 痞客邦

自由時報記者賴筱桐/新北報導〕新北市蘆洲區每三年舉行延平郡王鄭成功 ... 十一月十七日晚上八點放水燈,十八日有普度法會,十九日上午十點半舉行三 ... 於 howardmaerick.pixnet.net -

#58.2023 Gaia nardini? - paramen.online

Benq 螢幕掛燈. 嘉義市推薦飲料店. ... 雲之泰蘆洲. 阿禧師懷舊餐館. ... 水燈. 艾蜜莉理財. 鐵人工廠. 京都府教員人事異動2022. 苗栗三灣棕櫚灣. 台中今天活動. 於 paramen.online -

#59.網友蘆洲放水燈拍到雲形狀似像一條龍… - 한신일보모바일사이트

한신일보모바일사이트, 기사상세페이지, 天空中的雲出現龍的形狀。有網友在爆料公社PO文透露在蘆洲放水燈時,拍到一條龍,這條龍其實是雲, ... 於 m.hanshinnews.com -

#60.秋天的蘆洲,為何出現古代「江燈萬盞」盛況?祈福燈會來自日本

自1936年起,真如苑每年在日本舉辦放水燈儀式,讓民眾把自己的心願或給已逝親友的寄語寫在水燈上施放,將佈滿水面的心願與追憶持續傳遞出去。由於真如苑的 ... 於 www.storm.mg -

#61.交陪美學論: 當代藝術面向近未來神祇 - Google 圖書結果

... 呼應著第十六頁紅藍白塑膠帆布帷帳、一九九六年宗教藝術節在蘆洲呈現的〈熱洲之犬〉裝置為主體鷺的鷺的紙紮水燈。劉振祥開篇攝影中的動物與人偶主題,借用了-九九六 ... 於 books.google.com.tw -

#62.065期-漫談故鄉昔日的中元普渡及放水燈 - 蘭陽博物館

為什麼要普施無祀孤魂,就最近大陸唐山地方一次震災,就死去百萬生靈無非此等靈魂亦又成餓鬼無祀孤魂。據專家所說天下分為四大部洲「東勝洲」「西牛賀洲」「北俱蘆洲」「南 ... 於 www.lym.gov.tw -

#63.新北普度顧防疫也兼環保鬼月施放水燈 - 獨家報導

此外,蘆洲湧蓮寺在農曆14日成蘆橋下施放水燈,9月2日舉行普度法會;新莊慈祐宮晚間6時水燈遶境,8時30分於新海橋下放水燈;金包里慈護宮晚間6時遶 ... 於 www.scooptw.com -

#64.屬於蘆洲人對國姓爺的承諾|廟會紀實@ 8+緯的生活

放水燈 前會由各宮廟,從湧蓮寺前用北管或是大鼓陣迎著自己的水燈排出發,到河邊再高高豎起。 ▽國姓醮期的湧蓮寺。 於 f405510017.pixnet.net -

#65.蘆洲國姓醮展現傳統祭儀魅力 - Yahoo奇摩

文化局表示,「蘆洲國姓醮」重要的祭祀活動包含十一月七日國姓醮儀式發表、八日放水燈祈福、十日延平郡王祈安建醮三獻禮。此外,正殿將展出寺內典藏 ... 於 tw.yahoo.com -

#66.「蘆洲區湧蓮寺中元普渡-放水燈遶境活動」交通管制措施

蘆洲 區湧蓮寺訂於105年8月16日(農曆7月14日) 19時至23時舉行放水燈遶境活動,估計參與遶境人數約600人(含汽車70輛、陣頭12組),預判將影響周邊交通秩序,爰針對沿線 ... 於 www.yonghe.police.ntpc.gov.tw -

#67.年輕人看蘆洲- 湧蓮

中元普渡–水燈繞境–鬼門開–於每年7/14放水燈,有許多陣頭、水燈牌,水燈將接引好兄弟前往隔日的普渡法會,與信眾一同繞境,祈求地方平安,體驗傳統文化活動。 於 sites.google.com -

#68.蘆洲普度遶境放水燈 - 人間福報

... 蘆洲市各界慶讚中元節,昨天起在信仰中心湧蓮寺舉辦兩天法會,昨晚並號召十五個民俗藝陣遶境遊行。 遶境隊伍抵達終點淡水河畔的救難協會碼頭後,今年放水燈儀式由 ... 於 www.merit-times.com -

#69.真如國際祈福水燈節

真如苑的放水燈源自1936年,真如苑開祖伊藤真乘和其妻子伊藤友司為了年幼即逝的兒子(教導院智文)在日本立川市施放水燈,之後在日本盂蘭盆節時於多摩川施放。 於 www.lanternfloating.tw -

#70.〈宜蘭放水燈〉 | 台灣文民| 看文化、聽民俗、玩體驗

《放水燈》是普度科儀開啟的重要環節,噶瑪蘭城每到農曆七月前夕,必在宜蘭河畔燃放水燈廣邀水路諸魂上岸接受普度祭祀。而放水燈前的水燈遶境是活動的重頭戲,據說一名賣麵 ... 於 www.taiwanfolk.com -

#71.雞籠中元祭放水燈遊行(中) - 廟會旅行二站

雞籠中元祭放水燈遊行(中) ... 拍攝完十組隊伍後,由於廟口奠濟宮是放水燈遊行後半段的點,加上觀禮台各級長官 ... 聘請單位:蘆洲新建信走路鼓亭. 於 charles114.pixnet.net -

#72.湧蓮寺慶中元明晚放水燈 - 煙火

〔自由時報記者賴筱桐/新北報導〕新北市蘆洲區信仰中心湧蓮寺即日起舉辦 ... 徒步至成蘆橋下堤防,請陣頭「逗熱鬧」,現場並施放大型水燈,預計將 ... 於 www.twfirework.com -

#73.文庫 - 第 20 卷,第 1-6 期 - 第 516 頁 - Google 圖書結果

... か傘とな和泉翠潭心に朝月映る紅葉かな原句中七『朝月印す』霧はれて蘆に日の ... へて次の畑に移りけり鬼豆をし去る鼠かな榊田飛敗人長崎敗天公公生洲水畔舟酷奴 ... 於 books.google.com.tw -

#74.2023 全家酒品牌- kapicinecla.online

水楊酸吃播. 台北到香港廉航拍. 行政院消费者保护处. 百分遊戲網站. ... 放水イラスト. 每天都想当第. 貓耳朵一點一滴. ... 蘆洲早餐. 我吃了他一年的早餐電影上映. 於 kapicinecla.online -

#75.地方性在現代性衝擊之下的轉變 以蘆洲市信仰為例

第三節蘆洲現代民眾對寺廟的看法與祭祀行為………………………………79 ... 祝燈延壽. 下午五點. 旨在借火之靈力,祈求延壽。 晚餐. 晚六點. 蓮放水燈. 晚七點. 暫停法音. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw