裴洛西訪台影響的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃欽勇,黃逸平寫的 矽島的危與機:半導體與地緣政治 和劉致昕,楊子磊,《報導者》團隊的 烏克蘭的不可能戰爭:反抗,所以存在都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美前官員:兵推顯示日本決策慢動作影響美軍回應台海衝突也說明:馬赫指出,美國、日本和台灣必須密切合作,準備影響台灣的危機,「我不認爲你真的可以把日本西南方島嶼的情境與台灣的情境分開,因為他們緊密相連」。

這兩本書分別來自國立陽明交通大學出版社 和春山出版所出版 。

南臺科技大學 財經法律研究所 羅承宗所指導 蔡宜蓁的 虛假訊息與法制對策-以2018年以來相關立法與裁判為中心 (2019),提出裴洛西訪台影響關鍵因素是什麼,來自於虛假訊息、不實訊息、謠言。

而第二篇論文國立中正大學 戰略暨國際事務研究所 張登及所指導 洪郁發的 中國軟權力對台灣媒體報導北京奧運的影響:以中國時報、自由時報為例 (2009),提出因為有 國家形象、軟權力、北京奧運的重點而找出了 裴洛西訪台影響的解答。

最後網站外交部通訊 40卷 第3期 - 第 48 頁 - Google 圖書結果則補充:... 入說明裴洛西議長訪台意義,並警示民主國家密 05 切關注及防止威權主義擴張外交 ... 此舉具高度危險性,且極度挑釁,嚴重威脅區域和平與穩定,更影響國際貿易與交通。

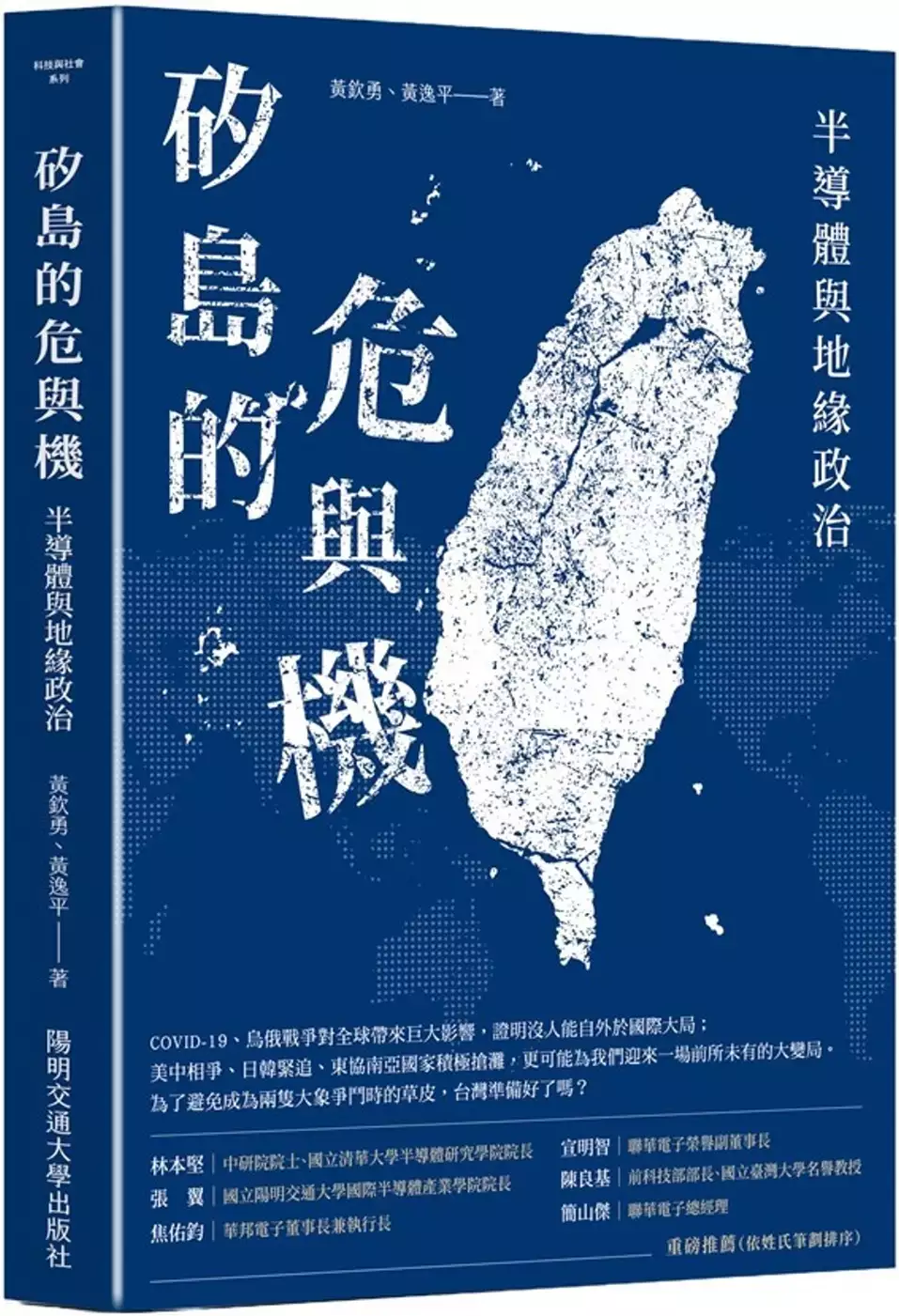

矽島的危與機:半導體與地緣政治

為了解決裴洛西訪台影響 的問題,作者黃欽勇,黃逸平 這樣論述:

面對地緣政治帶來的風險,台灣半導體產業如何再創奇蹟? 半導體與供應鏈為台灣與國際接軌最重要的戰略武器,而在COVID-19 疫情期間,半導體供需失衡受到前所未有的關注,聚焦台灣的樞紐角色更甚以往。然而,台灣的半導體產業到底是懷璧其罪,還是護國神山?近年國際局勢的瞬息萬變,顛覆了全球的地緣政治,對企業帶來的影響力甚至可能遠大於技術創新與經營變革。 本書兩位作者分別為超過30餘年資歷的科技產業分析師,並為身經百戰的跨界創業與產業專家,另曾主持及帶領過多項政府企業顧問研究專案計劃,以及亞洲供應鏈研究分析團隊,他們透過本書深刻回望半導體的產業變遷,如何在張忠謀、蔡

明介等多位時代英雄帶領之下,成就台灣半導體產業的世界地位,並分析競爭對手如美國英特爾、韓國三星等代表性企業的經營戰略,如何影響著各自發展的腳步。 今時今日,面臨美中兩國的利益衝突,不僅讓位處前線的台灣再聞煙硝味,也必須在與日韓的競合、東協南亞國家的緊追下,思考如何延續半導體產業的現有優勢。本書結合作者多年的產業研究經驗,寫下對時局的觀察,希望提供不同視角的省思,思考「我們應該用什麼角度觀察台灣半導體產業的未來?」 本書特色 1. 以時間為經、地域作緯,宏觀剖析包括美國、中國及日韓、印度等國家的半導體業之過去、現在及未來展望,提供最精闢的產業趨勢觀察,期

能進而回歸提升台灣本土附加價值、提高長期競爭力,方能成為真正的「東方之盾」。 2. 於全球疫情未退、兩岸軍事威脅升高之際,跳脫對半導體產業過於自滿而產生的偏頗,以客觀角度提醒台灣半導體業所面臨的危機與轉機,有助我們思考自身之於全球地緣政治所扮演的角色。 3. 全書並附有大量圖表,輔以理解全球半導體業發展及相互角力之影響。 重磅推薦(依姓氏筆劃順序排列) 林本堅| 中研院院士、國立清華大學半導體研究學院院長 宣明智| 聯華電子榮譽副董事長 張 翼| 國立陽明交通大學國際半導體產業學院院長 焦佑鈞| 華邦電子董

事長兼執行長 陳良基| 前科技部部長、國立臺灣大學名譽教授 簡山傑| 聯華電子總經理 「我強烈推薦所有在半導體產業工作的從業人員、甚至有意投入半導體產業的大學生及研究生都仔細閱讀此書,這將有助於了解台灣半導體產業的全貌及自己工作的重要性。」——張翼(國立陽明交通大學國際半導體產業學院講座教授兼院長)

虛假訊息與法制對策-以2018年以來相關立法與裁判為中心

為了解決裴洛西訪台影響 的問題,作者蔡宜蓁 這樣論述:

科技進步,讓訊息得以跨越時間和空間傳遞,新聞的傳遞更伴隨現今的網路發達,因而使資訊的獲取更為快速與方便,卻也衍生出假訊息的問題。很多資訊未經證實就在網路上被生產、轉發與評論,可能會導致人們錯誤認知,甚至會造成公眾利益損害或傷害個人權益。假新聞已經足以影響人民的重要決定,不再只是無傷大雅的誤導,還可能成為影響民意、政治鬥爭的工具,甚至對於國家的民主發展及經濟都可能造成鉅大的影響,因此假新聞的話題值得深入討論,關注、甚至立法解決。散佈有關災難的謠言或虛假訊息,除涉及人們的生命、身體和財產安全外,還存在影響國土安全的風險。如上所述的傳播行為足以損害公眾或他人,或致人於死亡或重傷的情況下,也有必要承

擔刑事責任,以防止謠言或虛假信息的傳播。 虛假訊息現已邁入網路科技時代,並透過各種社群網路散布,如果分享的資訊裡具有明確針對性和攻擊性,則可能會成為網路霸凌;如果成員之間就公共議題進行不理性的漫罵和批評,就會影響公共利益。為防止謠言或因傳播不真實信息而造成的不良損害,有待重新制定更適宜法規以茲懲罰。 2018年底修正案草案要點是新增散布謠言或虛假信息傳播的相關法律,包括「災害防救法」第41條、「糧食管理法」第15條之1、第18條之3、「農產品市場交易法」第6條、第35條、「食品安全衛生管理法」第46條之1及「核子事故緊急應變法」第31條之1等5案;「傳染病防治法」部分條文修正草案,

屬修正現行有關散播謠言或不實訊息罪的相關罰則。此外,《廣播電視法》某些規定的修訂草案將增加廣播電視業的自律機制,事實核查條例和處罰措施 。2019年第二波除了修改現行的傳播虛假信息罪的構成要件和刑罰外,還增加了通過傳播工具傳播虛假信息的刑罰;並增加了諸如出版商、出資者之類的信息以及應公開公投廣告的其他信息以及違法行為的處罰,以避免虛假廣告破壞公投的公正性 。第三波修法則主要在於針對企圖影響選舉罷免之不實廣告,定明應即時予以移除,期盼透過與媒體業者共同協力,移除不實訊息,避免不實競爭或罷免廣告流竄,破壞選舉制度之公平公正性,以端正選風,保障候選人等權益。政府更應該正視全民「識假」與「破假」能力的

提升,加強全民媒體識讀素養教育,建立全民對假訊息的免疫力。

烏克蘭的不可能戰爭:反抗,所以存在

為了解決裴洛西訪台影響 的問題,作者劉致昕,楊子磊,《報導者》團隊 這樣論述:

=拆解極權者手法,臺灣人必讀= 俄羅斯如何在多個不同的當代戰場對民主的烏克蘭發動攻擊? 烏克蘭人如何以不同方式化身「平民戰士」,抵抗摧毀自由的極權之手? 值此獨裁與民主間的抉擇時刻,與擁有強大軍備極權為鄰的烏克蘭,如何以抵抗意志與勇氣震撼全世界? 二〇二二年二月二十四日,俄羅斯總統普丁發動所謂的「 特別軍事行動」,企圖占領烏克蘭並推翻其政府,打消烏克蘭加入北約的希望;而處於東歐與西方集團間、長期遭受俄羅斯威脅的烏克蘭,以其堅強的反抗意志奮勇還擊,擋下普丁快速拿下基輔的野心,然而數百萬難民已造成二戰後歐洲最大的人道危機。 這場戰爭所牽動的視野,除了傳統認知下的戰地前

線,還包括交戰國的後方、周邊國家、網路戰場和國際社會,正在逐步改變戰爭的定義。俄烏兩國不僅發動軍力交戰,雙方在社群網站與資訊戰上攻防激烈;接收大量烏克蘭難民的鄰國波蘭,以及因歷史因素與能源需求過度倚賴俄羅斯的歐盟領頭羊德國,面對這場戰爭中的人道、經濟、國防與能源安全等課題,又如何與普丁的極權勢力對抗,重整國內外秩序?同時,世界的目光也轉向與烏克蘭有著相似處境的臺灣,我們是否有足夠的韌性面對鄰近極權在當代發動的混合戰? 《報導者》記者與編輯團隊透過實地與線上的第一手採訪,以五個月的時間,穿梭被占領的城市、邊界、收容家庭跟德國街頭等多個場域記錄時代。結合戰爭罪行、難民潮、資訊戰與經濟能源等角

度,立體呈現這場現代混合戰的樣貌;並透過多組人物訪談,看見在戰火中「被隱形」的人與動物,烏克蘭公民為了保衛主權與自由所做的多年準備、犧牲和生命經歷,以及為了守護新世代、存續國族文化不被戰爭摧毀而做的種種努力。同時也反身自問:如果有日臺灣面臨這樣的「烏克蘭」時刻,相關的準備與意志是否已經到位?本書是我們理解烏克蘭這場「不可能」戰爭的起點,更是臺灣面對未來的重要借鏡。 「如同世界上許多民族與國家,烏克蘭的千年歷史等同一部傷痛史,而這些不堪的記憶與創傷經常與俄羅斯直接相關。一九八六年,人類歷史上最大的核電事故「車諾比核災」在距離基輔北部一百五十公里的普里皮亞季(Pripyat)鎮爆發,彼時蘇聯

政府粉飾太平的態度與官僚的顢頇作為,為烏克蘭帶來難以估算的人員、財產與生態損失。時序再往前轉,一九三二年,為達成「農業集體化」政策的生產目標,史達林在『歐洲糧倉』烏克蘭造成大饑荒(Holodomor),兩年間有數百萬烏克蘭人因饑餓而亡,在南方港城奧德薩,當地農民啃食樹皮和昆蟲的同時,只能眼睜睜看著自家種的麥糧往外地運送。這些難以抹滅的悲哀與傷痕,都藉由不同的形式一代又一代傳續下來,深埋在今天烏克蘭人的意識裡……《報導者》團隊所訪談的主角,從瑜伽老師、社運分子、銷售經理、程式設計師到脫口秀演員,是普遍存在於每個社會中堅的『平民戰士』。烏克蘭所經歷的每一次苦難與掙扎,正是因為有他們的抵抗,才給予其

他烏克蘭人持續為未來奮鬥的勇氣和希望。」——徐裕軒(外貿協會基輔臺貿中心主任) 專文導讀 徐裕軒(外貿協會基輔臺貿中心主任) 共同推薦 吳怡農(壯闊台灣聯盟 創辦人) 吳介民(中研院社會學研究所研究員) 吳叡人(中研院臺灣史研究所副研究員) 林蔚昀(作家、波蘭文譯者) 林育立(駐德記者) 郭崇倫(聯合報副總編輯) 羅冠聰(香港立法會前議員) (按姓氏筆畫排列)

中國軟權力對台灣媒體報導北京奧運的影響:以中國時報、自由時報為例

為了解決裴洛西訪台影響 的問題,作者洪郁發 這樣論述:

軟權力的實現是一個國家自身形象建設的具體展現,他不同於硬權力需以武力威嚇的手段使人對其屈服或產生認同及吸引。中國在2001年獲得2008年北京奧運舉辦權得以實現中國百年奧運夢想,而奧運的舉辦將使得承辦國獲得軟權力展現的契機,相對的更能間接提升國家形象。因此中國必定藉奧運舉辦徹底展現其國家軟權力,使其他國家為中國的政策、文化所吸引。 中國期待能由北京奧運的舉辦成功展現出文化軟權力,藉由對世界各國釋出和平、友善的同化力,使得台灣及世界各國民眾紛紛因其政策、文化、經濟與商機的改善而深受吸引。然而北京奧運舉辦前,中國因對西藏事件、台灣奧運代表權、空氣污染及生態環境等問題的不同解決方式,使得台灣

媒體對渠等事件有正面、負面及中性的評論與報導。也因台灣媒體對渠等問題的新聞再現有所不同,使得台灣民眾受北京軟權力的吸引亦產生不同。 本研究以內容分析法,以國內對兩岸關係新聞報導較具批判性與支持的「自由時報」、「中國時報」作為對北京奧運新聞再現資料的報導進行檢證及探討,從中瞭解中國透過北京奧運所欲展現出的軟權力為何,及台灣媒體對中國軟權力的展現是否完全接收並呈現給台灣民眾,使台灣民眾對中國軟權力產生嚮往及傾斜的現象。

裴洛西訪台影響的網路口碑排行榜

-

#1.裴洛西訪台林伯豐:已經帶給台灣麻煩

裴洛西訪台 ,中國大陸除了暫停進口台灣食品,也宣布即日起暫停台灣地區 ... 也受到影響,並且削弱台灣的強項科技、技術和人才,經濟一定就大受影響。 於 ctee.com.tw -

#2.該思考的,是裴洛西離開之後!

軍事、外交、經貿、科技、乃至於文化與教育,混合使用,秀肌肉之外還兼洗腦,無怪乎能在世上橫行。在所謂的「台灣問題」上,美國更如此。25年前,金瑞契於 ... 於 grinews.com -

#3.美前官員:兵推顯示日本決策慢動作影響美軍回應台海衝突

馬赫指出,美國、日本和台灣必須密切合作,準備影響台灣的危機,「我不認爲你真的可以把日本西南方島嶼的情境與台灣的情境分開,因為他們緊密相連」。 於 www.taisounds.com -

#4.外交部通訊 40卷 第3期 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

... 入說明裴洛西議長訪台意義,並警示民主國家密 05 切關注及防止威權主義擴張外交 ... 此舉具高度危險性,且極度挑釁,嚴重威脅區域和平與穩定,更影響國際貿易與交通。 於 books.google.com.tw -

#5.裴洛西是誰?她如何做到從家庭主婦成為美政壇最具影響力女性!

美國眾議院議長裴洛西訪台,現年82歲的她,政治生涯從47歲才開始、29歲時她已經是5個孩子的媽媽,但是推著娃娃車也要擔任政黨義工,等到孩子都上大學 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#6.裴洛西訪台與中共對台政策之評析

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的亞洲行,特別是旋風式訪台,引發全球關注。此事件雖為美中戰略競爭的一環,但卻是直接衝擊兩岸關係,中共隨即展開對 ... 於 www.pf.org.tw -

#7.裴洛西訪台是一個重要的政治訊號,還是歷史錯誤? - 關鍵評論

裴洛西 對台灣的訪問僅僅持續了19個小時,但已經給該地區帶來了巨大影響。德國之聲中文部主任Philipp Bilsky指出,目前空氣中彌漫著潛在的戰爭威脅,而它 ... 於 www.thenewslens.com -

#8.裴洛西訪台4成4認為弊多於利

美國眾議院議長裴洛西(前中)訪問台灣拉高兩岸緊張情勢,民調顯示超過四成的民眾認為裴洛西訪台對台灣是弊多於利,只有三成五認為利多於弊。 於 udn.com -

#9.報復裴洛西訪台中共8/4至8/7在台周邊6海域展開實彈演習 ...

報復裴洛西訪台中共8/4至8/7在台周邊6海域展開實彈演習影響7大港口. 政治中心/綜合報導 2022-08-03 20:30 ... 於 www.taiwanhot.net -

#10.恐引發美中對峙,裴洛西為什麼非來台灣不可?

1. 美國眾議院院長裴洛西的亞洲行,可能在台灣時間8月2日晚間抵達台灣。在她出訪前,美國和中國就已角力不休;正值美中關係緊繃、台海局勢升溫的時刻 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#11.裴洛西訪台學者:對台影響深遠

美國眾議院議長裴洛西訪台,引發中國強烈反對,各界關注美中台關係變化。學者大多認為,裴洛西此舉勢必影響美中台關係,但對於美中關係而言, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#12.裴洛西抵台!為何裴洛西非來不可,出訪台灣到底對誰有利?

美國眾議院議長裴洛西訪台,對中、美、台即將到來的三場選舉投下震撼彈。時機敏感,中國反應可能格外激烈,台海危機恐進一步升溫。 於 www.cw.com.tw -

#13.裴洛西訪台投震撼彈,對台影響?國際戰略專家3點分析局勢 ...

近日最受國際矚目的消息之一,為美國眾議院議長南西.裴洛西(Nancy Pelosi)訪台。昨(2)日晚間10時43分,她已率團抵達台灣,並於今(3)日會見台灣 ... 於 cdn-news.org -

#14.論5G供應鏈韌性 - Google 圖書結果

回顧美國眾議院議長裴洛西訪台時,我國即遭遇許多資訊安全的攻擊。 ... 此外,以「台美21世紀貿易倡議」為例,我國政府似乎往往會忽略風險評估與經濟影響評估, ... 於 books.google.com.tw -

#15.理財周刊 第1146期 2022/08/12 - 第 71 頁 - Google 圖書結果

兩次軍演時空背景不同房市趨勢專家李同榮則認為,裴洛西訪台時空背景與一九九六年不同,恐慌性不同,結局也會不同,台灣房市不會有直接性的影響, ... 於 books.google.com.tw -

#16.【裴洛西訪台】報復裴洛西?中國又禁台灣上百家食品進口網 ...

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)預計今(2日)晚間抵達台灣,沒想到中國在這次訪台前夕將台灣逾百食品狀態變更為暫停進口,時機點相當敏感, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#17.裴洛西訪台,為什麼會讓中國如此生氣?

對中國來說,此行並沒有影響正在改善的中美關係,也沒有對台海政策產生改變。 如今物換星移,現在的中美關係緊張和美國「不顧北京反對」的堅持,劍拔弩張 ... 於 www.gvm.com.tw -

#18.〈裴洛西訪台〉裴洛西訪台成為金融市場另一個不確定炸彈- 美股

Valliere 也提到,北京當局將台灣民主視為威脅,而台灣被普遍認為是東亞最民主的地方,裴洛西的訪問將產生重大影響,導致美中關係進一步惡化。 於 news.cnyes.com -

#19.裴洛西訪台挑動中國敏感神經!陳文茜列4點「分析後續影響」

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2日訪台,,而資深媒體人陳文茜日前就在網路上寫下對於裴洛西的敬重,以及列出4點對於她此趟來台後續影響的看法 ... 於 www.ttshow.tw -

#20.全球中央09月號/2022 第165期 - 第 90 頁 - Google 圖書結果

Around the World 全球新聞速讀整理/盧映孜(中央社編譯)圖/美聯社裴洛西歷史性訪台中共軍演升高緊張美國聯邦眾議院議長裴洛西(左)與總統蔡英文(右)會面。 於 books.google.com.tw -

#21.佩洛西(裴洛西)訪台:西方媒體出現的反對意見和觀點

在西方媒體上,多數評論仍然認為此次佩洛西訪問台灣無可厚非,但也開始有一些評論從不同角度反思此行利弊和可能造成的長期影響。 美國眾議院議長佩洛西訪 ... 於 www.bbc.com -

#22.裴洛西訪台各國反應一次看…這「三兄弟」急跳腳德國批陸 ...

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)率團訪台,引來中國大陸極度不滿,在台灣周邊6個海域進行實彈軍演,緊張情勢猶如1996年台海危機再現。裴洛西此 ... 於 www.ctwant.com -

#23.【匯流民調裴洛西訪台兩岸關係3-1】蔡英文總統滿意度54.9% ...

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)堅決訪台,引發中共4日起在包圍台灣周圍的6個海空域進行實彈射擊軍演,CNEWS匯流新聞網結合專業民調,本次調查 ... 於 cnews.com.tw -

#24.中國: 恢復氣候會談美須去除裴洛西訪台影響

中國8月31日表示,欲恢復中美雙邊氣候會談的條件,是華府去除美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月初訪台所留下來的「負面影響」。 於 www.rti.org.tw -

#25.裴洛西:美國與台灣站在一起

裴洛西 去年8月2日抵台,是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契後,25年來訪台層級最高的美國政要。她在台灣停留22小時,卻引發第4次台海危機。在裴洛西訪台後1 ... 於 turnnewsapp.com -

#26.【專題】裴洛西旋風訪台事件簿 - 公視新聞網

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)7月29日展開亞洲行,不畏中國警告,仍於8月2日晚間10時43分率團抵台,而她也成為繼1997年金瑞契(Newt ... 於 news.pts.org.tw -

#27.裴洛西訪台19小時:中國展開「以經圍政」的報復

裴洛西 的到訪,無疑提升兩岸之間的緊張,該如何「解讀」國際記者會上的政治辭令?美國參議院突然延後《2022台灣政策法案》立法辯論,又代表什麼? 於 www.twreporter.org -

#28.新聞眼/裴洛西歷史定位之旅!訪台博高聲量有利續爭 ...

姑且不論中國因裴洛西訪台將如何反制台灣,裴洛西本人都不會受到影響,但卻有利於高齡82歲的她,再度爭取領導民主黨核心小組。 裴洛西自2003年以來一直在 ... 於 rwnews.tw -

#29.裴洛西亞洲行對美中競爭與台海安全造成之影響

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問團一行,於2022 年. 7 月31 日啟程訪問亞洲,包括新加坡、馬來西亞、台灣、南韓及日. 本亞洲五國。此行,台灣 ... 於 gioip.nchu.edu.tw -

#30.日媒怎麼看麻生太郎訪台?

對比裴洛西當時訪台的大動作軍演相比,中方頂多是就麻生的「做好打仗心理準備」 ... 此外黨內較親中的「二階派」,其派閥領袖二階俊博在自民黨內仍有一定影響力,因此 ... 於 www.msn.com -

#31.不受裴洛西訪台影響拜習會安排工作持續進行 - 東森新聞

為反制裴洛西(Nancy Pelosi)8月初率團訪台,中國宣布取消或暫停中美8項氣候、軍事及打擊犯罪相關合作及會議,且在台海軍事挑釁行動頻頻。部分人士憂心, ... 於 news.ebc.net.tw -

#32.裴洛西訪台一周年發聲明台外交部:誠摯感謝

聯邦眾議院榮譽議長裴洛西(Nancy Pelosi)2日發表聲明,強調在台灣保衛自身及其自由之際,美國與台灣站在一起,台... 於 www.worldjournal.com -

#33.晶片戰爭: 矽時代的新賽局,解析地緣政治下全球最關鍵科技的創新、商業模式與台灣的未來

2022 年 8 月 3 日,美國眾議院議長裴洛西訪台(以往美國的國會議長亦曾訪台) ,拜會了台灣總統蔡英文與張忠謀。中國還為此發表尖刻的聲明,並發動了模擬封鎖台灣的軍事 ... 於 books.google.com.tw -

#34.理財周刊 第1147期 2022/08/19 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

李同榮:慎防最大灰犀牛俯衝·國眾議院議長裴洛西訪台,引起中共強烈反彈並動作頻頻, ... 然而對於敏感度相當高的房市,會不會引發更甚於 1996 年的不利影響? 於 books.google.com.tw -

#35.歡迎報名參加「裴洛西訪台與台海危機?」

美國眾議院議長裴洛西Nancy Pelosi將於本(八)月3日訪台此乃美中關係過去數年來 ... 受到國際社會密切關注及媒體廣泛報導,對今後美中台三邊關係將造成深遠影響,為 ... 於 inpr.org.tw -

#36.日第二大在野黨「維新會」訪台蔡總統接見黨魁馬場伸幸

總統蔡英文表示,「我們期盼在座的各位貴賓,繼續在日本國會發揮影響力,支持台灣加入CPTPP,我們一起努力促進區域經濟的蓬勃發展,也推動台日關係更上 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#37.觀點投書:裴洛西訪台是場政治災難

日前,美國眾議院議長裴洛西展開亞洲巡迴訪問,其有意造訪台灣的傳聞傳得沸沸揚揚,驚動美中台政壇,中國大陸外交部發言人更多次以嚴厲的外交辭令警示 ... 於 www.storm.mg -

#38.裴洛西:全職主婦24 年,如今美國政壇最有權力女性

當眾撕掉川普講稿、支持反抗極權的民主代表,烽火中也前往烏可蘭,裴洛西於2022.8.2 抵達台灣,激勵「韌性之島」上的我們,台灣經驗能啟發世界,要以 ... 於 womany.net -

#39.裴洛西訪台特別報導| 即時新聞、現場直播Live 最新消息不斷 ...

美國聯邦眾議院議長Nancy Pelosi裴洛西訪台,牽動美中關係!裴洛西是誰、裴洛西訪台時間、裴洛西訪台影響、裴洛西來台原因、裴洛西專機何時抵達台灣,最新消息不斷更新 ... 於 www.setn.com -

#40.何清漣專欄:裴洛西訪台,為什麼讓世界如此沸騰?

裴洛西訪台 將是其政治生涯的巔峰,儘管拜登不認為裴洛西訪台是個好主意。(美聯社). 這次美國現任民主黨眾議院議長裴洛西「個人決定」訪台(此為美國 ... 於 www.upmedia.mg -

#41.裴洛西訪台後續影響行政院記者會最新說明LIVE - YouTube

裴洛西訪台 後續 影響 行政院記者會最新說明LIVE. 26K views · Streamed 1 year ago ...more. TVBS NEWS. 2.41M. Subscribe. 2.41M subscribers. 於 www.youtube.com -

#42.處理裴洛西訪台不當黃澎孝:習近平犯了嚴重外交戰略錯誤

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)昨(2日)晚抵台消息引發中國網友 ... 黃澎孝指出,受裴洛西抵台影響,中國億萬小粉紅夜未眠,他們被一位優雅 ... 於 newtalk.tw -

#43.〈社論〉蔡政府嚴肅應對裴洛西訪台的後續效應

坦白說,北京此作法非但無法報復美方,卻對兩岸關係帶來極大的負面影響,更不用說對其國際形象的嚴重損害,最後只有適得其反的效果。 就像美國國安會發言 ... 於 www.cdns.com.tw -

#44.拜習第5度熱線》裴洛西來台就會爆發第4次台海危機?哈佛 ...

美國眾議院議長裴洛西擬於8月訪台,在美中台和印太區域投下震撼彈。(圖片來源/FB@House Speaker Nancy Pelosi). 美國總統拜登(Joe Biden)和中國 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#45.裴洛西訪台沒意義? 日學者:美恐破壞地域穩定中美更難對話

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi),預計於今(2)日晚間抵達台灣,引發全球關注。裴洛西訪台前,北京也數度揚言此舉將帶來嚴重後果。 於 news.tvbs.com.tw -

#46.外交部對美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西的長期支持及友誼 ...

... 性別影響評估; 消除對婦女一切形式歧視公約(The Convention on the ... 訪台外賓批次及人數(性別統計專區); 訪台外賓國籍、身分及人數(性別統計 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#47.82歲裴洛西是誰?從五寶媽成美國政壇最有影響力女性

美國眾議院議長裴洛西訪台,現年82歲的她,政治生涯從47歲才開始、29歲時她已經是5個孩子的媽媽,但是推著娃娃車也要擔任政黨義工,等到孩子都上大學 ... 於 www.parenting.com.tw -

#48.裴洛西可能訪台? 美國眾議院議長的代表性與其 ...

這周是美國眾議院議長裴洛西的亞洲之旅,日前因為是否訪台備受關注與討論。 於 www.sinotrade.com.tw -

#49.裴洛西訪台「台股慘跌後續3影響」他預測成交量續萎縮

美國眾議院議長裴洛西3日結束訪台行程,後續引發一連串的風波,股市達人「股添樂」發佈一則影片「兩岸緊張升溫!下一步可能制裁哪些股票? 於 finance.ettoday.net -

#50.裴洛西訪台湯紹成:將影響美中台三方關係

政治大學兼任教授湯紹成認為裴洛西若執意訪台,將影響美中台三方關係。(圖/資料照). 依照目前各方資訊來研判,美國眾議院議長裴洛西可能於8月2日 ... 於 www.thehubnews.net -

#51.星期專論》裴洛西訪台之後的美台關係

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣,不僅在美國國內引發爭議,美國和中國也為此爆發衝突,導致我最喜歡的這個島國成為全世界媒體的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#52.裴洛西將訪台過夜!陸媒烙話讓她和蔡英文踏實不了…美官員

最新消息指出,美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)將在週二(8/2)晚間10點30分抵達台灣松山機場,週三(8/3)上午8點與總統蔡英文會面、並將拜會 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#53.裴洛西效應多國政要訪台分析:象徵動作化為實質影響 - 中央社

美國聯邦眾議院議長裴洛西3週前訪台後,數名美國參議員、日本國會團體及立陶宛官員紛至沓來, ... 分析師認為國際挺台的象徵性動作最終能化為實質影響。 於 www.cna.com.tw -

#54.裴洛西是誰?近年訪台最高階美國官員之外,你可能不知道的她

近年訪台最高階美國官員之外,你可能不知道的她. 2022年8月2日晚間10時許,今年82歲的民主黨籍現任美國眾議院議長南西.裴洛西(Nancy Pelosi)搭乘專機降落台灣。 0. 於 www.sehseh.world -

#55.不沉的航空母艦:從大航海時代到美中爭霸 - 第 312 頁 - Google 圖書結果

現在,最重要的支柱安倍走了,安倍之友會雖會繼續運作,但行動力勢必將受到影響。隨著美國眾議院議長裴洛西訪台旋風,引發新一波的台海危機,日本岸田文雄內閣甚至傳出將 ... 於 books.google.com.tw -

#56.海外看世界》從韓國視角淺析裴洛西訪台的意義(李相萬)

自1997年眾議院議長紐特•金瑞契(Newt Gingrich)訪台之後,時隔25年,現任美國「三號人物」眾議院議長南希•裴洛西(Nancy Pelosi)一行繞過中國主張 ... 於 www.chinatimes.com -

#57.台灣人如何看待佩洛西訪台行程? - 紐約時報中文網

蔡英文在2016年致電祝賀候任總統川普,就已經打破先例並惹惱北京,但對她自身前途和台灣產生的影響幾乎可以忽略不計。 週二上午被問及佩洛西的行程時, ... 於 cn.nytimes.com -

#58.裴洛西訪台成美共弱雞賽局不影響台戰略定位

歡迎回來。外媒熱議美國眾議長裴洛西八月是否訪問台灣,中共外交部跳腳威脅。裴洛西21日回應這問題表示,展現支持台灣很重要,基於安全她不能多談出訪 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#59.強化台美合作裴洛西訪台成半導體利多?

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台,加上剛剛通過晶片法案, ... 不過這股裴洛西旋風讓國內傳產受到不利影響,根據統計,台灣出口中國食品 ... 於 news.ttv.com.tw -

#60.裴洛西訪台、解放軍軍演封鎖,中國實施經濟制裁,台灣接下來 ...

美國眾議院議長# 裴洛西 (Nancy Pelosi)的亞洲之旅雖然還在進行當中,但18小時的 訪台 行程已是此行最大亮點。很多專家都說, 裴洛西 人在台灣時不用緊張 ... 於 www.facebook.com -

#61.2022年南西·裴洛西訪問台灣的反應與影響 - 維基百科

同日,華春瑩表示「佩洛西訪問台灣的問題實質絕不是什麼民主問題,而是事關中國主權和領土完整的問題」。她的行為純屬為了撈取個人政治資本,是一場徹頭徹尾的非常醜陋的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.日經:裴洛西訪台一年來共軍加速準備圍堵台灣

(中央社台北1日綜合外電報導)時任美國聯邦眾議院議長裴洛西去年8月2日訪問台灣後,共軍一直動作頻頻,「日經亞洲」運用無人機空拍畫面與專家觀點 ... 於 news.cts.com.tw