運動中心販賣部的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MaryBeard寫的 【遇見文明典藏套書】人們如何觀看?+文化如何交流? 和王振愷的 大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板(虎年限量親簽版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和遠足文化所出版 。

朝陽科技大學 營建工程系 周慧瑜、伍勝民所指導 力瑛纓的 以PFI模式推動全齡運動公園之可行性探討 -以新北市中和區佳和公園為例 (2018),提出運動中心販賣部關鍵因素是什麼,來自於全齡運動公園、PFI模式、財政支出價值(VfM)。

而第二篇論文台南應用科技大學 生活服務產業系生活應用科學碩士班 游淑華所指導 蔡蕙憶的 「友善不友善?」—以大學生觀點探究性別友善廁所的推動與困境 (2017),提出因為有 性別友善廁所、多元性別、性別刻板印象的重點而找出了 運動中心販賣部的解答。

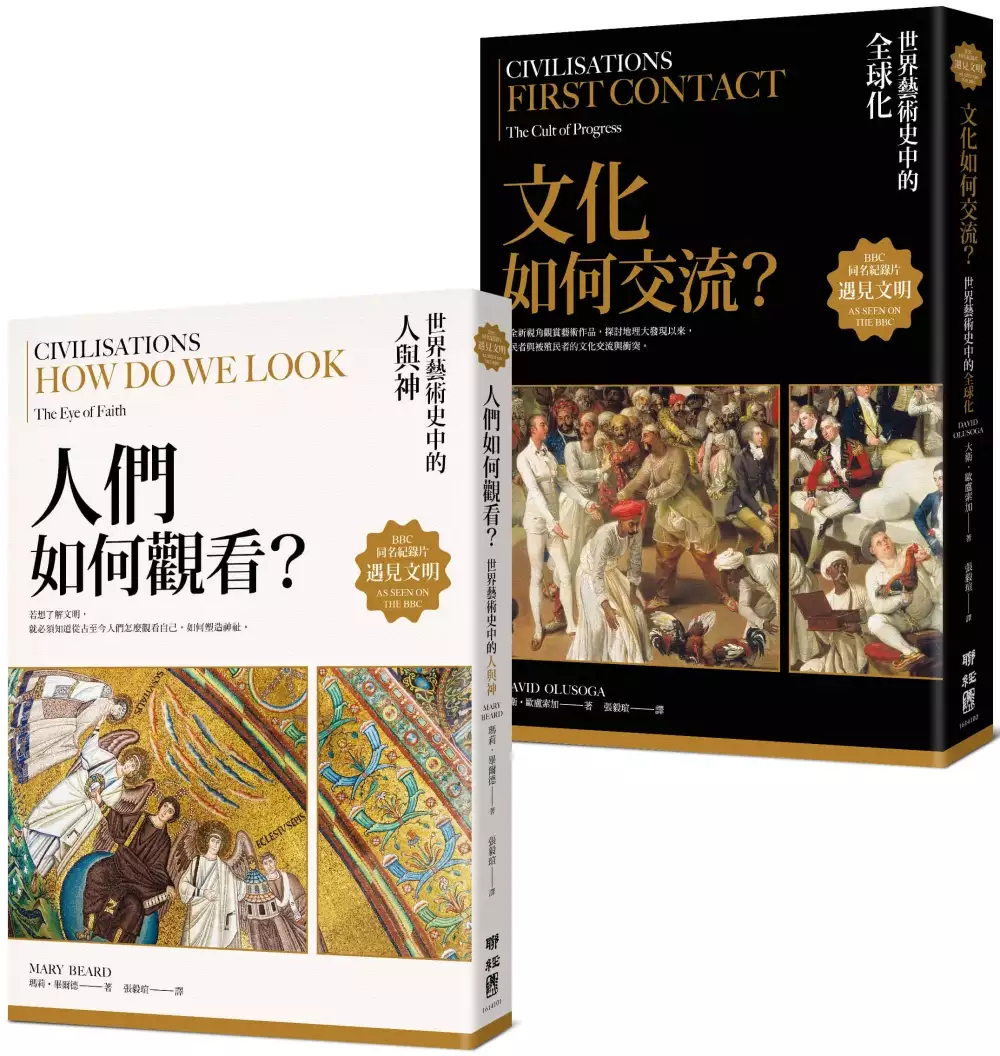

【遇見文明典藏套書】人們如何觀看?+文化如何交流?

為了解決運動中心販賣部 的問題,作者MaryBeard 這樣論述:

BBC同名紀錄片《遇見文明》集結成書。 這部2018年由BBC製作的藝術歷史系列電視紀錄片,由瑪麗.畢爾德、西蒙.夏瑪、大衛.歐盧索加共同主持,涵蓋六個大陸,三十一個國家,超過五百件藝術品。 若想了解文明,就必須知道從古至今人們怎麼觀看自己,如何塑造神祉。 用全新視角觀賞藝術作品,探討地理大發現以來,殖民者與被殖民者的文化交流與衝突。 ▍《人們如何觀看?:世界藝術史中的人與神》 「文明」這個概念在歷史上始終備受爭論,甚至為此引發戰爭。在這些爭議的核心存在著一個大問題,那就是人們──從史前到今天──怎樣描繪自己與他者(包括人與神)。著名歷史學家瑪莉.畢爾德在此探索

創作者怎樣塑造藝術,而藝術又是怎樣塑造創作者。我們怎樣觀看這些圖像?為什麼它們有時如此充滿爭議? 第一章〈我們如何觀看〉 歷史上某些最早的藝術作品如何呈現人體?而過去某種呈現人體的特殊方式,又是如何在今天依舊影響西方人看待自己文化與其他文化的態度?除了製作圖像的藝術家,那些使用這些圖像、觀看並詮釋這些圖像的人們,他們是如何觀看? 古老奧梅克的石人頭、古希臘的人體雕像、埃及木乃伊棺木畫像、秦始皇的兵馬俑大軍、巨型法老王坐像、禁忌的裸體阿芙洛蒂雕像、《美景宮的阿波羅》、《垂死的高盧人》銅像…… 第二章〈信仰之眼〉 宗教一直是藝術創作的題材來源,但要讓天國在人間現形絕

非易事。所有的宗教都必須處理偶像崇拜和破除偶像的問題,既製作藝術又摧毀藝術,透過〈信仰之眼〉,我們該如何理解這一切? 阿旃陀洞窟壁畫、聖維塔教堂馬賽克、亭托雷多的《耶穌被釘十字架》、塞維亞的流淚聖母像、藍色清真寺中的書法、「破除偶像」後的伊利主教座堂、帕德嫩神廟…… ▍《文化如何交流?:世界藝術史中的全球化》 過去人們曾普遍相信文明是單一的,是從唯一一個來源傳播到世界某些地方的現象,這個信念如今也一樣問題百出。為了替歐洲發展海外帝國時進行的殖民冒險背書,各國都聲稱自己投身於一場偉大的「文明教化」事業,以此合理化自己對其他民族的統治。或許「文明」這個概念裡面唯一可肯定的,就是

「文明」的對立面「野蠻」是有害的。 藝術傑作──無論是掠奪所得或是創作成果──都是我們理解歷史的關鍵。 第一章〈最早的接觸〉,帶我們探索大航海時代,當文明初次相遇,當時的藝術會受到什麼影響。毫無疑問這是一段征服與摧毀的時代,也是一段彼此好奇、全球貿易與思想交流的時代。 西非的「貝南青銅」、日本畫家狩野內膳的「南蠻屏風」、維梅爾的《窗邊讀信少女》、佐法尼的《鬥雞賽》、阿茲特克畫家的《佛羅倫丁手抄本》…… 第二章〈進步觀信仰〉,讓我們看到工業革命改變了世界,它影響了全球每一片土地、每一個文明。從英國密德蘭地區的棉織廠開始,我們看到拿破崙征服埃及,也看到美洲原住民與

紐西蘭毛利人的悲慘境遇。 德拉克洛瓦的《阿爾及利亞女人》、透納的「黑鄉」伍斯特郡風景畫、描繪美洲大陸的敘事畫《帝國之路》、凱特林的「印地安畫廊」、攝影發明後的巴黎街景、世博會的「活人展品」、畢卡索的《亞維儂的女人》…… 大衛.歐盧索加帶領讀者走過千山萬水,將那些連接各個文化的共享的歷史串連起來。 本書特色 BBC同名紀錄片《遇見文明》是2018年由BBC製作的藝術歷史系列電視紀錄片,由瑪麗.畢爾德、西蒙.夏瑪、大衛.歐盧索加共同主持,涵蓋六個大陸,三十一個國家,超過五百件藝術品。 名人推薦 尤芷薇 前華文媒體駐印度記者 吳宜蓉 Special教師獎得

主/作家 邱建一 藝術史學者 林秋芳 輔仁大學博物館學研究所教授兼校史室主任 林瑞昌 吉光旅遊總經理 好評推薦 「讀者會很高興由這位聰明、睿智的畢爾德帶領……她的每一本作品都精采有趣而發人深省。」——《舊金山紀事報》 「一本內容紮實的小書……畢爾德將焦點從西方歐洲往外推展,詳實地調查探討從埃及到中國、猶太教到基督教、古代到現代的藝術,強調觀者的角色勝過創作者的動機……推薦給所有想用全新觀點探討宗教、藝術與歷史的讀者。」——《Booklist》書評 「這位聲名卓著的作者瑪莉.畢爾德再次出手,這一次是關於藝術,以及人們的反應,跨越千百年的時間與千萬里的空

間。」——《科克斯評論》 「歐盧索加是位機智又富創意的敘事者,對歷史充滿熱情,具有獨特的優雅魅力。」——《衛報》 「字句流暢易懂又簡單清楚……是一本可讀性很高又引人入勝的書。」——《星期日泰晤士報》 「沒有任何一本書,可以把這一段長期被忽略或否定的英國歷史,解釋得如此清楚、全面,讓讀者融會貫通。歐盧索加絕對是一位優秀的導覽員。」——亞當.霍奇希爾德(Adam Hochschild),著有《利奧波德二世的鬼魂》

以PFI模式推動全齡運動公園之可行性探討 -以新北市中和區佳和公園為例

為了解決運動中心販賣部 的問題,作者力瑛纓 這樣論述:

近年來國內運動風氣增長,對於運動休閒需求之提升,政府為落實多元模式興設多樣態的運動休閒環境、提升各運動場館與設施的營運管理品質,近年來除積極以統包模式興建國民運動中心,並運用OT模式委託民間機構營運之外,也擬運用PFI模式精神增設運動公園並長期維持優質的軟硬體營運服務品質,以求滿足更全齡化的運動休閒需求,同時兼顧城市生態綠地的涵養。全齡運動公園具有「需持續維持硬體設施的品質完善與管理服務的嚴謹周全」特性,然而過去國內公園的開發與維護,普遍採用傳統政府採購模式辦理,不僅容易因個別單一階段之間執行者潛在利益衝突的特性,以致公園設施的開闢與維護管理工作難以確保品質之外,在政府機關財政負擔日益增加的

情況下,公園建設的財源也往往容易遭受排擠。因此全齡運動公園的興辦,亟需引進創新性的採購模式,以克服財政困難並改善品質管理機制。而導入PFI 精神的專案執行方式具有相當的評估潛力與價值。為探討PFI模式推動全齡運動公園之可行性,本研究主要從財務的角度,以案例研究方式探討政府是否有可能採用PFI模式獲得財政支出價值(Value for money,簡稱VfM)。首先透過問卷調查,瞭解案例所在地周邊居民之運動偏好與需求,再以新北市中和區的佳和公園為案例建立一具全齡運動機能的設施規劃方案,經由本研究所建立之VfM定量評估模式以及評估結果,顯示以PFI模式同時實現公益性與政府財政支出之經濟性是有可行性的

。

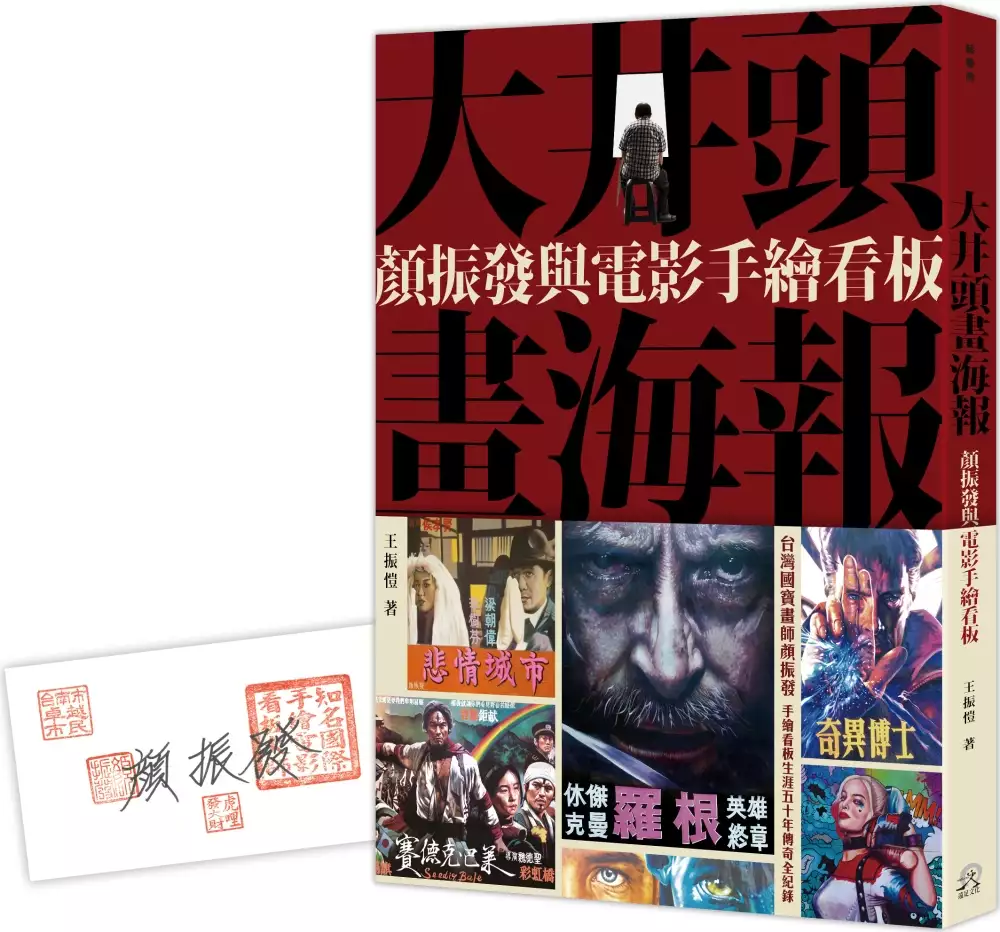

大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板(虎年限量親簽版)

為了解決運動中心販賣部 的問題,作者王振愷 這樣論述:

【博客來限定虎年親簽版】 台灣國寶畫師顏振發 五十年手繪看板生涯全紀錄 位於台南「大井頭」旁的全美戲院,宛如時間封存的記憶堡壘,老戲院的傳統被保留了下來,本事櫥窗、宣傳放送車、寄車處、大廳販賣部、空襲警報告示、外牆上的大型電影看板⋯⋯。在對街騎樓下,一位身穿格子襯衫的忙碌職人,衣服上沾滿顏料,微微駝著背,靜默地坐在比他還高大的看板前。 飽和的灰色打底是他準備恣意揮灑的畫布,他一手握著A3數位影印的電影海報,上頭滿是原子筆打好的方正格子,另一隻手則緊握粉筆,慢條斯理地在看板上打底、畫框。板凳四周圍繞著五顏六色的油漆桶,他時而微蹲、時而思索,躲

在陰影下繪畫,彷彿時間並不存在。他沉浸於創作的世界裡,當白色粉筆描好輪廓後,他揮灑筆刷逐步展開一幅看板的旅程。他就是本書故事的主人翁──顏振發師傅。 在書中,顏師傅回憶下營老厝的童年、離鄉背井追求畫師生涯的磨難過程,每當想起多年的艱辛困苦,他就不禁潸然淚下。他也感慨看板江湖上只剩他還在作畫,當桃園中源戲院宣布歇業之後,「北有謝森山、南有顏振發」的台灣手繪看板傳奇也隨之落幕。從此,他成為台灣最後一個為戲院服務的手繪看板師傅,而全美戲院也成為全台碩果僅存、保留手繪看板傳統的老戲院。 昔日默默作畫、堅守執業的畫師們,一起走過台灣戰後電影、戲院與廣告的歷史。年輕時他們從

未想過自己會被時代淘汰、被數位與電腦打敗,當時都是單純地對畫圖充滿憧憬與理想,可能只是因為走進戲院看了一部電影、在報紙廣告上學著描繪明星肖像、仰望著一大幅大型看板而開始嚮往畫師職業,因為不同的因緣而在這片江湖裡交會。 在許多地方有無數隱姓埋名的畫師,他們離開江湖、轉行他途,畫筆被遺留在某個不再打開的抽屜中,桶裡的油漆也早已乾涸凝固,但身上仍留有手繪魂。這段熄滅不了的記憶與技藝被存放在心底深處。藏著不等於被遺忘,他們的精神正由顏振發與研習班的學員一同傳承下來。 他的雙手仍如少年般有力地緊握著筆刷和油漆,將電影、廣告、美術與手工藝匯集於一塊看板上。五十年來他畫過數千

部電影,終生奉獻給電影產業最末端的廣告招牌,卻是戲院觀眾面對每部電影時的第一印象。然而,他的名字在電影尾聲的工作人員名單中缺席了。 在這裡,顏師傅仍盡力為每一檔電影妝點門面,緊緊抓住觀眾的目光,手繪看板與老戲院已成為生命共同體。 本書特色 ★「大井頭」系列《大井頭放電影:臺南全美戲院》續集。 ★台灣國寶畫師顏振發50年手繪看板生涯、首部不藏私傳奇全紀錄。 ★描繪顏師傅的生命小史、手繪技藝,並首度彙整其精彩的看板和油畫作品。 ★攝影藝術家陳伯義親自操刀貼身記錄。 ★優美的文字充滿感情,搭配300張精彩海報和圖片,圖文並茂。

名人推薦 方序中∣究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO小島裡創意總監 江振誠∣國際名廚 但唐謨∣影評人 李光爵(膝關節)∣台灣影評人協會理事長 林志明∣國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授 林育淳∣臺南市美術館館長 吳東龍∣美學設計觀察作家 吳俊誠∣全美戲院經理、赤嵌朋派發展商圈協會理事長 孫松榮∣國立臺北藝術大學電影創作學系教授兼系主任 徐明瀚∣台灣影評人協會副理事長 許承傑∣《孤味》電影導演 葉澤山∣臺南市政府文化局局長 聞天祥∣金馬影展執行委員

會執行長、影評人 蔡錦堂∣國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授 魏德聖∣電影導演 藍祖蔚∣國家電影及視聽文化中心董事長 (依姓氏筆畫) 「面對即將消失的故事,顏振發老師勇敢且堅持的走著,一筆一畫,感動更多人一起珍惜自己所生長的土地。」──方序中(究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO小島裡創意總監) 「如果人生的縮影是電影,全美戲院就是台灣最美的電影海報,而顏老師傅的一筆一觸代表的是那最美時代的證明。」──江振誠(國際名廚) 「曾經是一份日常到不行的城市視覺,經過台灣奇異的歷史軌跡,變成了最時尚,

最酷最炫的電影符號。《大井頭畫海報》透過看板藝術家顏振發師傅的生命史,全盤解鎖戲院看版的歷史與藝術,它背後的台灣青春成長史,以及更多好玩的fun stuff。對於影迷,電影的海報/看板/視覺,永遠是越大越漂亮越好,站在大井頭旁鐵皮捲門前朝著上方看,超級大看版的那份壯麗,滿足了我們這份永恆的癡迷。」──但唐謨(影評人) 「顏振發大師的電影手繪看板不愧是一部部會動起來的影片。他的手與眼,描繪出電影院的歲月流轉。銀幕內外的史事,由影音至話語,無論多麼眩目傾心還是千迴百轉,皆在王振愷的筆下娓娓道來,《大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板》有如一本閃動著亮光的動態影像繪本。」──孫松榮(國

立臺北藝術大學電影創作學系教授兼系主任) 「從小張的電影本事、手繪海報,大到電影手繪看板,皆代表著一部電影從製作走向發行的最後一哩路,而這卻是電影的第一張臉,成為了電影走向觀眾的視覺文化起點。電影手繪文化在鼎盛時期,香港有阮大勇,台灣有陳子福,但隨平面設計與印刷材質的技術革新,手繪海報便愈來愈少見,而電影看板在今日更是稀有。在北台灣,擁有手繪電影看板師傅謝森山的中源大戲院於2018年歇業,而在台南迎接70週年的全美戲院,顏振發師傅至今仍振筆疾飛地繼續揮灑著廣告顏料。謝謝振愷,寫下了這部長達50年鮮活依舊的視覺文化史。」──徐明瀚(台灣影評人協會副理事長) 「貌似

大型油畫的看板裡,滿載戲院輝煌的今昔;與其說是宣傳品的臨摹,毋寧更是深植世代的手藝。這裡沒有CD般齊律的樂曲、PS後的完美無暇肌,有的只是木板、顏料、矮凳,和傾注一心的誠意。透過顏振發師傅充滿溫度的彩筆,主角的一笑一顰、字體的一捺一趯,豐富了城市的人文地景,也讓臺南更叫人著迷。感謝振愷的文字,讓我們看到了這一切!」──葉澤山(臺南市政府文化局局長)

「友善不友善?」—以大學生觀點探究性別友善廁所的推動與困境

為了解決運動中心販賣部 的問題,作者蔡蕙憶 這樣論述:

一般而言,我們看到的廁所皆分成男廁與女廁,只有在少數場域中才能看見性別友善廁所。近年來台灣社會提倡「多元性別」觀念,因此,人類最基本的「如廁」需求就成為推動多元性別的起始點。本研究目的即在探討性別友善廁所的設立過程與其所面臨的困境,希望透過實地踏查、媒體分析與大學生訪談以大學生的角度深入理解其間隱而未明的性別意涵以及大學生所懷抱的主觀知覺。本研究對象分為三個部分首先以19所已設立性別友善廁所的學校為標的進行資料收集;再者,則以所獲得的相關媒體報導為分析素材;最後則以大學生為對象進行焦點團體訪談。研究工具含括訪談大綱、相機與錄音機等。資料收集後,則以內容分析方式進行分類與歸納。結果發現:1.性

別友善廁所的推動並未能受到校園師生的認同,其主要原因包含標籤作用無法突破、性別刻板印象的束縛、廁所設計不良等。不過,在推動性別友善廁所的過程亦產生了廁所標示的新圖案與新符號,以及男廁隱私性受到重視的改變。2.有關性別友善廁所的媒體報導傳播了廁所的相關知識(如廁所的新命名、新的分類方式、新的隔間方式等)、性別意識的概念(如性別少數、多元性別、空間承諾等)、正面與負面訊息(如大學生的反應、國際作法、大眾疑慮、家長反對等)。此外,媒體報導也揭露了跨性別者的如廁困境、性別霸凌的存在、性別友善廁所遭受到社區民眾抵制。不過,媒體報導也促進性別友善廁所被接受的可能,他們以強烈的語言,如「廁所裡的語言」、「廁

所革命」等引發社會注意,並指出其中的好處。3.在大學生的訪談分析則發現,性別友善廁所能促進大學生的性別思考(如覺察廁所的標籤作用、感受到性別歧視、對多元性別的認知、顯現矛盾等),引發如廁經驗的回顧,呈現對性別友善廁所的想像(如怕被偷窺、男女同室的焦慮、使用心態等),此外,大學生也表現出對性別友善廁所在推動上的思索。據此,本研究從實地踏查、媒體分析、焦點團體訪談獲得性別友善廁所推動上的困境及其背後的性別意識,以作為未來持續推動性別的借鏡及性別教育的參考。